La majeure partie de la pensée économique actuelle se fonde sur des modèles opérant selon les hypothèses du choix rationnel, comme dans le cas de la théorie de l’utilité escomptée examinée précédemment. Au début des années 1980 cependant, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont développé une nouvelle théorie, celle des perspectives. Ils expliquent que la manière dont les gens cadrent leurs décisions influe considérablement sur leur façon de faire des choix. Autrement dit, ceux-ci ne dépendent pas uniquement des probabilités et des résultats potentiels ainsi que l’affirme la théorie du choix rationnel, mais également de la manière dont ils sont présentés. Les patients atteints de cancer, par exemple, préfèrent une thérapie qui leur offre neuf chances sur dix de vivre à celle qui donne une chance sur dix de mourir, même si, objectivement, les deux sont identiques. Le cadrage est un processus subjectif par lequel les gens valorisent un choix plutôt qu’un autre. La différence essentielle avec l’utilité escomptée réside dans le fait que tout le monde ne cadre pas ses choix de la même façon. Ainsi, même si deux personnes ont également peur de se tromper, elles peuvent choisir des options opposées à cause de leurs cadrages différents. La théorie des perspectives rapproche l’économie de la psychologie – dont Kahneman et Tversky étaient deux spécialistes – et s’intègre dans l’école de pensée appelée « économie comportementale ».

CONDENSÉ EN 3 SECONDES

Comment les gens prennent-ils des décisions dans un climat d’incertitude ? En comparant les conséquences potentielles de leur situation et de leurs actions actuelles (ou du moins ce qu’ils en voient).

RÉFLEXION EN 3 MINUTES

Cette théorie semble être une extension intéressante pour les hypothèses de l’utilité escomptée. Mais une fois acceptée l’idée que le cadrage joue un rôle dans la prise de décision, il faut expliquer ce qui le détermine – c’est-à-dire les processus qui font que les gens valorisent une chose plutôt qu’une autre. Cela semble relever davantage de la sociologie ou même de la psychologie que de l’économie. Sans être problématique pour autant, cela suggère que les questions du monde réel ont des approches pluridisciplinaires.

THÉORIES LIÉES

LA THÉORIE DE L’UTILITÉ ESCOMPTÉE

BIOGRAPHIES EN 3 SECONDES

DANIEL KAHNEMAN

1934–

AMOS TVERSKY

1937–1996

TEXTE EN 30 SECONDES

Christakis Georgiou

« Les gens attribuent une bien plus grande probabilité à la véracité de leurs opinions que cela n’est justifié. C’est l’une des raisons qui les amènent à miser autant sur le marché financier, souvent avec de mauvais résultats. »

DANIEL KAHNEMAN

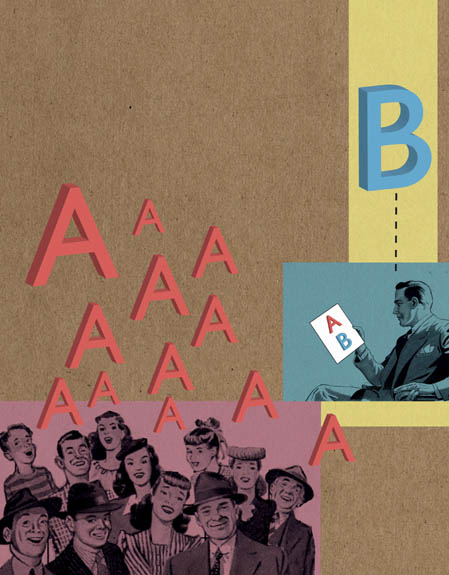

> Plutôt que les choix possibles, c’est souvent notre perception de la façon dont les options sont présentées qui détermine nos décisions.