Ma prescindendo dalle circostanze storiche in cui nacquero queste estremizzazioni politiche, per il califfo i qadariti avevano superato i limiti: il potere deve essere davvero donato da Dio stesso, e non come ruolo spettante di diritto (rizq)? Lo si deve meritare grazie al proprio comportamento retto? Il califfo prende provvedimenti contro i qadariti e Gailàn, che allora risiedeva nell’Armenia sconvolta dalla popolazione turca dei khazari, viene arrestato e, dopo il suo ritorno, viene giustiziato insieme a un uomo delle sue stesse idee, con l’accusa di tradimento. Alcuni qadariti vengono esiliati (sulle isole di Dahlak nel Mar Rosso, al largo dell’odierna Eritrea), tuttavia non si giunge a una vera e propria persecuzione.

Mentre Gailàn ci tramanda la «damnatio memoriae», il suo bando dalla memoria collettiva, ecco farsi largo un secondo capo dei qadariti siriani, Abū ‘Abd-Allāh Makhūl70 (neanche lui vero arabo, ma prigioniero di guerra persiano, seppure di origini probabilmente aristocratiche). Certo, nella tradizione devota egli appare come un vero e proprio padre di questo movimento «pietistico», lui, un saggio proveniente da un’altra terra, giurista e promotore del ğihād, un uomo che si è espresso altrettanto criticamente a proposito dei governanti, un uomo che però ha evitato l’esecuzione soltanto per l’intercessione di un confidente del califfo.

La continua mancanza di un’ortodossia teologica

La breve presentazione di due figure guida, al-Hasan al-Baṣrī e Ġailān, e del conflitto tra califfi ed «eretici» dà soltanto una vaga idea di tutti gli sviluppi innescatisi nell’ambito della teologia in generale, soprattutto negli ultimi decenni dell’epoca omayyade (P II), a Damasco, Bassora e Kufa come anche in Iran o in Egitto, nell’Hišīz o nell’Arabia meridionale. Josef van Ess ha raccolto, spiegato filologicamente e pubblicato in traduzione commentata tutti i testi pertinenti. Studiando questa storia della teologia islamica, si scoprono molti teologi accanto alle figure guida, personaggi che fecero letteralmente scuola, che furono poi inseriti in schemi e abbinati a etichette spesso false e distorte dalla mentalità antistorica dei successivi eresiografi islamici. Anche oggi è altrettanto difficile vendicare la loro memoria tramite ritratti realistici, scoprire dietro ai nomi i destini nascosti e riconoscere dai personaggi concreti (dal greco pròsopon), sempre che i loro nomi siano tramandati dalle fonti letterarie, le strutture di questa teologia (il «metodo prosopografico» di van Ess).

Lo scontro tra sostenitori della predestinazione e difensori del libero arbitrio umano continua ancora per molte generazioni, entrambi i movimenti continuano a evolversi indisturbati a Bassora. In questo periodo non si è ancora formata un’«ortodossia» ma la teologia è sempre alla ricerca della propria identità. Solo nell’epoca successiva si avrà l’unificazione del pensiero islamico, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. Ora perdura la fase di sviluppo differenziato, in base alle province culturali, i singoli sviluppi sono ricostruibili molto difficilmente. Ma da uno sguardo d’assieme si possono comunque ricavare alcuni punti.

- Mentre all’epoca delle conquiste (P I) si avevano semplici accenni di una teologia, o solo una teologia implicita, ora (P II) si sviluppano teologie esplicite e ben distinte tra loro che, tuttavia, non rivendicano alcuna pretesa a creare tra loro vincoli comuni («ortodossia»).

- Mentre all’inizio (P I) si differenziano semplicemente gli eletti (ahl al-ğanna = musulmani, spesso soltanto quelli della propria fazione) da una parte e i dannati (ahl an-nār = infedeli, tra cui ebrei e cristiani) dall’altra, ora (P II) la consapevolezza del peccato diffusa nell’ambiente ascetico, soprattutto a Bassora, fa sì che la possibilità della dannazione sia evidente anche ai musulmani.

Volendo descrivere tutte le correnti influenti di questo periodo, travalicheremmo il nostro ambito di ricerca. Qui menzioneremo solo le più importanti. Accanto ai qadariti ci sono prima di tutto gli sciiti, di cui si è parlato già abbondantemente, e al terzo posto i molto più radicali e rigorosi ḫāriğiti, oggetto della nostra prossima analisi.

Il ritorno al Corano: i ḫāriğiti

I «secessionisti», così venivano definiti,71 si erano opposti alla consegna di ‘Alī a un tribunale.72 Il loro odio per ‘Alī era enorme. Lui li aveva sconfitti, decimandoli letteralmente. E questo odio, che aveva spinto ‘Alī a uccidere uno dei Suoi, li portò infine a rifiutare qualsiasi governante che traesse la sua legittimazione da motivi di discendenza. I ḫāriğiti combattono così non solo ‘Alī e gli Alidi, ma anche i loro oppositori Mu‘āwiya e gli Omayyadi. Rifiutano l’intero sviluppo dell’islam dopo i due primi califfi Abū Bakr e ’Umar, inoltre chiedono che si torni alle origini mediniche e al Corano (P I). Con grande impegno personale e un’obbedienza incondizionata al loro capo i veri musulmani devono combattere con decisione contro gli «amici di Satana». Con lo sguardo al martirio come possibilità di accesso diretto al paradiso, essi si considerano come gli uomini che «hanno venduto» la loro vita alla «causa di Dio» (per questo si chiamano aš-Šurāt, in riferimento ad alcuni passi del Corano).73

I ḫāriğiti, la cui base sociale è formata da nomadi arabi, neomusulmani discriminati ed esponenti di professioni mal considerate, si pongono contro le crescenti differenze sociali tra i musulmani. Essi chiedono uguaglianza di diritti ed esercitano la democrazia dell’islamismo primordiale: i loro capi (imam) vengono eletti da loro stessi, a prescindere dalla loro estrazione, dall’Iran al Nordafrica essi costituiscono le loro comunità. Soprattutto, però, i ḫāriğiti insistono sull’adempimento degli obblighi musulmani. Solo chi assolve a questi obblighi è un vero credente. L’importante è la fede! Il loro modo di concepirla, tuttavia, implica una minore coesione del movimento, che presto si ritrova irrimediabilmente frammentato. Pur costituendo, con le loro bande di combattenti, una continua minaccia per il potere statale fino all’epoca degli Abbasidi, il loro successo politico è limitato ad alcune regioni. Solo con i Berberi in Nordafrica (i Rustamidi di Tahert, che si stabilirono come dinastia nel Maghreb centrale dal 761 al 908) riescono a fondare un regno hàrigitico, mentre in Oman creano un piccolo principato.

Il contributo dei ḫāriğiti alla formazione di una teologia islamica è stato comunque decisivo. Furono loro a indicare il Corano come il modello irrinunciabile di ogni musulmano. Questo punto di partenza, tuttavia, aprì la strada a un ampio spettro di diversi modelli interpretativi:

– Da una parte ci sono gli estremisti azraqiti (azāriqa: seguace di Nāfi‘ ibn al-Azraq)74 che, con fanatica caparbietà, vedono la salvezza nell’uscita dalla comunità dei musulmani, in una nuova Egira. Chi non si riconosce tra di loro o nasconde il proprio atteggiamento, va escluso dalla comunità islamica e considerato un miscredente; essi non hanno nulla da obiettare anche riguardo al massacro dei nemici, compresi donne e bambini. Però uccidere ebrei, cristiani e zoroastriani non è permesso. Molto forti all’inizio, ma indeboliti dalla continua alternanza dei loro capi e dalla divisione interna, i fanatici ḫāriğiti vengono sconfitti da ’Abd al-Malik, che scongiura così la più pericolosa minaccia all’unità dell’impero.

– Dall’altra parte ci sono gli ibaditi (ibāḍīya),75 che si mantengono uniti alla comunità islamica aspirando a una riforma dall’interno. Questi, oggi ancora presenti in Oman, in Libia e nella regione sudalgerina di confine tra il Maghreb e il Sahara, ricollegano le loro origini a ’Abdallāh ibn Ibād di Bassora (una figura che le più recenti ricerche hanno circondato di un alone di mistero ancora più spesso); la sua lettera, per lungo tempo considerata autentica, al califfo ’Abd al-Malik oggi viene però attribuita al successore di Ibn Ibàd, Ğabir ibn Zaid. Essa, inoltre, non giunge al califfo, ma a ’Abd al-Malik ibn Al-Muhallab, che allora sostituisce il governatore a Bassora.76

Un’importanza ancora maggiore sembra quella ricoperta da Abū ’Ubaida. Egli (capo della «comunità dei musulmani») fu, verso la fine della dominazione degli Omayyadi, l’esigentissimo condottiero della comunità ibadita, isolata e clandestina, e soprattutto della missione ibadita. Questa esercitava la sua influenza in tutto il mondo islamico, dal Nordafrica all’India: gli Ibaditi più illustri erano perlopiù grandi mercanti che avevano il controllo degli scambi fino in India e in Cina. Dal momento che, tuttavia, la condizione dei commercianti a Bassora era da sempre precaria, essi sostennero proprio l’ideale dell’uguaglianza e degli immigrati; le donne hanno tra loro una grande importanza, in confronto agli altri gruppi. Tutto verte sul rispetto degli insegnamenti del Corano e sulla solidarietà (wilāya: amicizia) con coloro che vivono nello spirito dell’islam, e, per contro, sull’allontanamento (barā’a) dacoloro (governo, governatori, esattori delle tasse) che non si attengono agli stessi principi. Però, a differenza degli azraqiti, gli ibaditi, nel loro odio per i quraišiti esecrano le battaglie inutili, i massacri indiscriminati e gli omicidi politici. Essi sono noti per non perseguitare i musulmani che scelgono la fuga. Ciò non impedisce loro, però, di fare propaganda contro gli Omayyadi e infine (almeno nei loro avamposti in Yemen, nel Maghreb e in Oman) di unirsi alle ribellioni, non appena si presenta il momento propizio.

Dal punto di vista teologico, gli ibaditi, sotto Abū ’Ubaida e i suoi successori, si dissociano nettamente da quel qadarismo che precedentemente avevano tollerato. Ora la maggioranza di essi abbraccia il predestinazionismo, senza però sostenere un pieno determinismo; come avrebbero potuto altrimenti ribellarsi ai potenti ingiusti? Il bando del severo Abū ’Ubaida si rivolge anche a coloro che si fanno idee false delle apparentemente antropomorfe affermazioni di Dio nel Corano e che interpretano le Sue parole letteralmente anziché metaforicamente. Come se la «mano» di Dio non simboleggiasse il suo potere o la sua ricompensa, e il suo «occhio» non fosse la sua conoscenza o la sua protezione, come se il suo «polpaccio» nudo nel Giudizio Universale non rappresentasse la sua risolutezza.

Nell’ambito dell’ibāḍīyaè interessante un’affermazione di Ḥalīl ibn Ahmad, famoso lessicografo, fondatore della metrica araba e autore di un’opera sull’immagine di Dio (fī-t-tawḥīd:«Sulla dichiarazione di unità»). Di lui ci è stata tramandata, come unico frammento, la seguente affermazione sulla trascendenza di Dio: «Oh tu che chiedi di comprendere l’Eterno! Se tu dici: "Chi è egli?", ecco che l’hai già localizzato; se chiedi: "com’è egli?" ecco che l’hai già qualificato. Egli è +A, +A; (ma anche) -A, -A; oppure +A, -A e -A, +A». Questa è l’ultima frase nella traduzione di Louis Massignon.77 O, secondo van Ess, è anche possibile: «È l’esistente di un esistente e il non-esistente di un non-esistente, l’esistente di un non-esistente e il non-esistente di un esistente».78 Questa definizione della trascendenza divina da parte dell’autore di Bassora, che non lascia spazio a compromessi, mi sembra non tanto «iperdialettica» (L. Massignon) ma piuttosto un parallelo di quella dialettica dei quattro passi del grande buddhista indiano Nagarjuna (II secolo d.C.) che, guardando all’assoluto, nega tutte e quattro le possibilità: che esso esista veramente; che esso sia diverso; che esso sia così ma anche diverso; che esso non sia né così né diverso.79 Ma qual è lo scopo di tutto questo? Perché l’uomo si liberi per l’altissima verità religioso-mistica, che supera tanto il pensiero mitico quanto la speculazione metafisica e diviene chiaro agli occhi dell’uomo solo nella tomba.

Ma le controversie teologiche tra gli ibaditi, che ora si richiudono sempre più in loro stessi, vertono soprattutto su problemi assolutamente pratici: dalla validità della preghiera del venerdì all’ingiustizia di un regnante, per passare al valore del divieto del vino, fino all’ammissibilità del rapporto anale (normale alla Mecca ma tabù a Medina, probabilmente per l’influsso giudaico). Il fatto che ovunque, nell’Ibāḍīya, si manifesti una tendenza al puritanesimo (ad esempio nelle prescrizioni riguardanti la pulizia e il cibo, che comprendevano addirittura le strette di mano con gli sconosciuti) e alla scrupolosità nell’adempimento della legge (con pubblica ammenda!), ha senza dubbio un legame con il nucleo della teoria ibadita, il rapporto tra fede e peccato, tra fede e miscredenza. Questa controversia si sviluppa soprattutto nell’epoca successiva. Contemporaneamente, tuttavia, in queste controversie ci fu un gruppo molto considerevole che non desiderava vincolarsi in ciò che è «nascosto» agli uomini.

Il rinvio del giudizio: i murğiiti

Già dopo la prima guerra civile, per via dei sanguinosissimi contrasti tra i musulmani, percepiti come una sfida (fitna = tentazione, prova), particolarmente a Kufa, si elevarono voci secondo le quali non era più possibile decidere chi avesse ragione e chi torto, e che per questo il giudizio andava «rinviato» (arğa’a), da qui la pratica del «rinvio» (irğā’) del giudizio. Questi sostenitori vengono quindi chiamati murğiiti (murği’a). Il termine originario «ritenzione» fu usato per la prima volta probabilmente nella «lettera della ritenzione» (kitāb al-irğā’) degli anni 692-695.80 La prima testimonianza attendibile comunque, non solo dell’azione ma anche del pensiero dei murgiiti, è costituita da due componimenti poetici della tarda epoca omayyade.81

Si trattò di un’evidente questione di «ritenzione» del giudizio legata alla politica anche nel caso del primo scisma islamico. A essere messo in dubbio non era tanto lo status salvifico dei musulmani, ma quello dei primi quattro califfi. Quanto a ‘Alī e a ‘Uṯmān, infatti, il giudizio doveva essere rinviato e non ridotto a un problema di fede o di incredulità. Una doppia dichiarazione di guerra, da una parte agli sciiti, che si erano legati a ‘Alī, dall’altra parte agli Omayyadi, che consideravano Abū Bakr, ’Umar e ‘Uṯmān come califfi ben guidati. I murğiiti, invece, vogliono mantenere l’unità della comunità musulmana, evitare le scomuniche e rimettere il giudizio di Dio al Giorno del giudizio universale.

Appare assolutamente evidente che il rinvio del giudizio negli affari politici deriva da motivazioni teologiche sviluppate successivamente. Dal principio politico della «ritenzione» deriva una teoria teologica: «va praticato l’irğa ogni qual volta ci sia qualcosa di "nascosto" o "dubbio", con gli uomini che non si sono mai visti o che sono morti da lungo tempo e della cui salvezza ultraterrena i versi del Corano non diano alcuna notizia».82 Non si deve presumere alcun giudizio circa la fede dei fratelli musulmani. In pratica, tuttavia, i singoli gruppi di murğiiti nei diversi accampamenti, nelle diverse località e nelle diverse epoche, seguivano condotte assolutamente differenziate: il principio originario di «ritenzione» non sempre sopravvisse.

Tutti questi problemi aperti confluiscono alla fine nell’unico grande problema: come deve essere il futuro dell’islam? Dopo la seconda guerra civile, con lo spargimento del sangue di moltissimi musulmani e la cui fine (nel 691) fu festeggiata come l’«anno della comunità concorde» (‘ām al-ğamā’a), ecco che un numero sempre maggiore di musulmani comprende che l’islam non può continuare in queste condizioni. Invece di riferirsi sempre e ovunque al Corano (comunque senza arrivare ad alcuna omogeneità) seguendo l’esempio degli sciiti e dei ḫāriğiti, o comportarsi, come i murgiiti, in modo neutrale, esiste certo un’altra possibilità: ricordare i meriti degli antenati, il cammino già percorso dagli avi. Se si ricordasse sempre più questa «sunna» («usanza») comune, non si potrebbero allora evitare più facilmente, in futuro, le divisioni e le guerre, che avevano provocato interminabili sofferenze al mondo islamico? È in questo momento che i sunniti cominciano a radunarsi. Da allora e fino a oggi il sunnitismo comprenderà la grande maggioranza dei musulmani, e considererà tutti gli altri gruppi come sette «eretiche».

8. LA CRISI DELL’IMPERO

Sotto i califfi succeduti a ’Abd al-Malik e ad al-Walīd, un elemento emerge con sempre maggiore chiarezza: nella base di potere del governo imperiale non rimane quasi più traccia del movimento arabo. La base di potere ora è costituita invece da truppe scelte siriane, dal sempre più potente apparato governativo e dalla propagandata ideologia dell’obbedienza nei confronti del califfo, rappresentante dello «stato». Ma questa base potrà resistere tanto a lungo da tenere insieme un impero ormai gigantesco e già ora, in buona parte, non più formato da soli arabi?

Che fare dei neomusulmani? Il califfato riformatore di ’Umar II

Per quanto l’impero arabo-islamico possa sembrare forte dall’esterno, esso è indebolito all’interno da tensioni sempre maggiori e da polarizzazioni. Oltre alla sempre presente «opposizione devota» nell’originaria regione araba che accusa gli Omayyadi di Damasco e la loro Realpolitik traditrice dei principi islamici, e agli iracheni che insorgono continuamente contro l’odiata dominazione siriana, oltre agli sciiti che si agitano clandestinamente, ora compaiono dappertutto nuovi ceti e gruppi che reclamano i loro diritti. In seguito alla progressiva islamizzazione, ad acquisire sempre più forza è quel movimento sociale che contesta in nome dell’islam la dominazione araba (una componente essenziale del P II!). Esso chiede che:

– i soldati non arabi vengano iscritti nelle liste di pensione statali (dīwān);

– i contadini non arabi convertitisi all’islam siano esentati dalla discriminatoria tassa pro capite;

– i mawālī in servizio nell’esercito e nell’amministrazione abbiano gli stessi diritti e gli stessi privilegi degli arabi.

Se si pensa a un califfo capace di trovare, da «idealista», una soluzione realistica in questa difficile situazione, questo è sicuramente ’Umar II ibn ’Abd al-‘Azīz (717-720).83 Non solo perché nato ed educato tradizionalmente a Medina; non solo perché, da parte di madre, discende dalla famiglia di ’Umar I e, da parte di padre, da uno storico viceré d’Egitto; non solo perché lui, che ha sposato la figlia di ’Abd al-Malik, è, sotto ogni aspetto, un uomo devoto, colto, quasi un asceta, rispettatissimo anche dai gruppi tradizionalisti musulmani e dagli sciiti. Egli, però, nonostante i suoi soli trentacinque anni, da politico lungimirante ha capito soprattutto che il dominio di un gruppo etnico su tutti gli altri, come quello proclamato dal suo omonimo bisnonno, il secondo califfo ben guidato, è un’idea sorpassata! Se l’impero deve avere vita lunga, l’opposizione conflittuale tra arabi e non arabi deve essere superata. Sotto ’Umar II, per la prima volta, la dottrina scritta islamica, finora abbastanza malvista dal califfato omayyade, ha un’influenza molto positiva.

’Umar II non è interessato a un’ulteriore espansione. Egli, invece, sin dall’inizio, si concentra sui problemi urgenti della politica interna. Già poco tempo dopo la sua elezione, egli interrompe l’assedio a Costantinopoli che il califfo Sulaimān, il suo immediato predecessore, aveva iniziato con grandissimo dispendio di risorse. Egli avrebbe rinunciato anche ad avamposti arabi come la Transoxiana, cosa che tuttavia non gli riuscì. Perciò il nuovo califfo interviene energicamente all’interno: i governatori impopolari vengono allontanati e vengono cambiate anche le cariche più importanti dell’amministrazione. Nel far questo il califfo non pensa all’accrescimento del suo potere, ma alla difesa del diritto. Per il califfo la questione centrale è il ritorno ai principi islamici originari e la restaurazione dell’unità interna dell’umma. La sua devozione musulmana si rispecchia (più di tutti i suoi predecessori omayyadi) nella sua vita privata e nella sua condotta pubblica. Egli spera così di arrestare lo sfaldamento dell’impero omayyade e di poter ristabilire una base di consenso quanto più ampia nella popolazione musulmana. Molto impegnato nella diffusione della fede islamica, fa dare lezioni di religione ai beduini e invia addirittura dieci eruditi ai berberi.

’Umar II non era neanche un tattico che intendeva placare i convertiti solo tramite concessioni pur di mantenere la dominazione araba. Al contrario, egli si impegna in una realistica politica di accordo reciproco mirante alla riconciliazione con iracheni e sciiti e soprattutto a una sostanziale equiparazione dei diritti dei musulmani non arabi. A questo scopo egli riforma ampiamente l’amministrazione: tutti i musulmani non arabi dell’esercito e dell’amministrazione, nel commercio e nell’artigianato che contribuiscono notevolmente alla diffusione dell’islam, devono essere accolti dall’impero come cittadini dotati di tutti i diritti. Ora accade ciò che finora era stato assolutamente impensabile: questo califfo permette ai clienti di diventare giudici e persino governatori.

A ciò si lega una riforma fiscale, che renda più equo il sistema, pur non trascurando gli interessi finanziari dell’impero. I convertiti devono sì pagare interamente le imposte fondiarie, ma in futuro dovranno farlo anche i grandi proprietari terrieri arabi. Coerentemente al principio dell’uguaglianza di tutti i musulmani segue un’equalizzazione delle tasse, ma a livello più alto, a discapito di relativamente pochi proprietari terrieri arabi. Le tasse pro capite vanno pagate, come prima, soltanto dai non musulmani (cristiani, ebrei e zoroastriani). Per contro tutti i musulmani devono versare i (comunque ridottissimi) contributi sociali, che in parte risarciscono lo stato per alcuni tributi soppressi.

Al posto del perdurante antagonismo tra arabi e non arabi, ora si instaura un’unità universale dei musulmani: l’impero arabo diventa l’impero di tutti i musulmani! Tutto sommato un programma grandioso, che tuttavia è più difficile da mettere in pratica di quanto pensi il secondo ’Umar, e la cui realizzazione necessita di tempo. Ma al riformatore non sono concessi neanche tre anni e mezzo di regno. Muore ad appena trentanove anni, e circolano voci che sia stato avvelenato, eventualità comunque poco probabile. In ogni caso diventa «Santo degli Omayyadi».84 Da tutte le correnti musulmane (anche quelle della nuova dinastia!) ’Umar II viene ricordato con gratitudine come modello di giustizia e devozione islamica. Riusciranno forse i suoi successori a realizzare il suo programma?

Colpo di stato e predica inaugurale

Per circa cinquant’anni il regno omayyade era riuscito a reprimere tutte le rivolte. Attorno al 740, però, scoppiano tumulti, e il decennio successivo condurrà alla caduta della dinastia. I califfi succeduti a ’Umar II non hanno lo spessore del predecessore. Ad esempio il secondo successore Hišām (724-743),85 energico nella lotta ai bizantini e ai turchi dell’Asia centrale, tenta di mettere in pratica i princìpi di ’Umar in Khorasan, nella Mesopotamia e in Egitto. Ma in genere queste iniziative hanno scarso successo e conseguenze ancora più scarse. La politica dell’ultimo decennio della dinastia degli Omayyadi è segnata da innumerevoli intrighi e rivoluzioni, destituzioni e nomine, assassinii, esecuzioni e molte teste mostrate pubblicamente...

In questa tarda fase degli Omayyadi l’evento centrale è la lotta intestina per il califfato: la rivolta di Yazīd III contro al-Walīd II. Essa è stata già descritta minuziosamente da Julius Wellhausen,86 e Josef van Ess l’ha analizzata con precisione nella sua dimensione religiosa.87 Le fonti storiche provenienti dalle cerchie dei devoti caricano probabilmente i contrasti oltre il dovuto, dal punto di vista storico, però, bisogna ricordare alcune cose.

– Il califfo ben guidato, e successore di Hišām, al-Walīd II88 (743-744) è considerato dai suoi avversari come un eretico (zindīq), un omosessuale, uno sboccato e un libertino; egli viene attaccato anche dal popolo con l’arma degli ḥadīṯ. Rintanato perlopiù nei suoi castelli nel deserto, è un gran cacciatore, bevitore e donnaiolo, ma anche grande lettore e poeta. Secondo Wellhausen avrebbe addirittura predicato «occasionalmente in versi»; «egli era capace di tutto, ma tutto per lui era semplice capriccio, e il suo capriccio cambiava in un batter d’occhio. Egli si immergeva in una dotta dissertazione teologica, poi beveva di nuovo e si faceva beffe del sacro. Riusciva a non rifiutare le richieste di nessuno e a essere non solo furioso, ma anche spietato come un bambino. Il potere nelle sue mani fu una maledizione».89

– Il suo avversario, il futuro califfo Yazīd III (744), asceta, avverso alla musica e al divertimento, era entrato a Damasco in groppa a un asino, come Gesù, il Messia a Gerusalemme. Al contrario di al-Walīd, a quanto pare vicino al predestinazionismo, lui, figlio di madre non araba, è un qadarita. Egli sa anche come applicare nella pratica politica, al momento decisivo, il principio qadarita dell’autodeterminazione umana. Appoggiato soprattutto dai giovani, non ancora affermati nella società, egli si pone come controcaliffo, un venerdì entra nella moschea più grande di Damasco, sequestra le armi là accumulate e seduta stante fa arrestare il funzionario e il governatore. Le truppe dei califfi restano nelle province e a Yazīd, dopo aver ricevuto l’omaggio dei cittadini di Damasco, non resta che volgersi con un piccolo esercito contro al-Walīd. Questi si comporta in modo stranamente passivo, e combatte valorosamente soltanto alla fine, con una piccola schiera, prima di ritirarsi, abbandonato da tutti, nella sua rocca. Leggendo il Corano, muore là per un colpo di spada, proprio come allora era morto a Medina il califfo ’Uṯmān. Gli viene tagliata la testa e portata a Yazīd, che la trascina dappertutto e solo un mese dopo la fa consegnare al fratello della vittima, che però, per viltà, non osa seppellirla.

Ma come giustifica il rivoluzionario la sua rivolta contro il legittimo regnante di Damasco? Interessantissima è la predica iniziale di Yazīd, la dichiarazione programmatica.90 Infatti, come già i rivoluzionari prima di lui, l’uomo nuovo giustifica il suo regno affermando di averlo ottenuto «con l’ira, per l’amore di Dio e della sua religione, difensore della sua santa Scrittura e della sunna del suo Profeta»91. Allo stesso tempo promette, in considerazione della pubblica critica allo spreco di denaro e al nepotismo dei precedenti regnanti omayyadi, di non costruire più alcun edificio, di non scavare canali e di non accumulare tesori. Il denaro ottenuto nelle province dovrà essere utilizzato in quei luoghi, i proprietari terrieri non musulmani non dovranno più essere sottoposti a una tassazione eccessiva e le reclute in servizio militare non dovranno più rimanere a lungo nel campo di battaglia.

Soprattutto è sorprendente (e di costante attualità) la conclusione di Yazīd riguardo all’obbedienza verso Dio: «L’obbedienza si deve solo a Dio. L’obbedienza ad altri (uomini) è quindi possibile solo nell’obbedienza verso Dio, sempre che lui stesso obbedisca a Dio! Se questi si oppone a Dio e invita all’opposizione (cioè al peccato), allora egli merita che ci si opponga a lui e che venga ucciso».92 Questa affermazione si riferisce naturalmente a al-Walīd, ma ha anche conseguenze sulla politica di stato. Infatti la motivazione di Yazīd dice a chiare lettere: la «ragione di stato», teologicamente parlando, ha un valore relativo. Religione e morale sono al di sopra della politica, e sopra a ogni regnante. È tipica l’espressione «nessuna obbedienza per colui che si oppone a Dio». Essa verrà citata molto spesso. Alla fine è stata attribuita al primo califfo Abū Bakr.

Ciononostante, la decadenza della dinastia degli Omayyadi non si arresta neanche in questo modo, tanto più che anche Yazīd non regna neppure un anno e il suo regno è tutt’altro che sostenuto dal consenso popolare. Muore nel 744, a quanto pare per cause naturali.

Verso la terza guerra civile

Il futuro era facilmente prevedibile: sempre lo stesso anno il nuovo califfo Marwān II (744-750) si erge a vendicatore di al-Walīd. Egli interpreta la critica qadarita agli Omayyadi come una provocazione. Al suo arrivo a Damasco fa disseppellire il corpo di Yazid III e lo espone in croce, con la testa rivolta verso il basso.

Agitazioni interne ora sconvolgono l’impero; a queste si aggiungono gli attacchi dei nemici all’esterno. E questo già da molto tempo: ad esempio i berberi, ora musulmani, erano stati dei fedeli alleati nelle battaglie contro i goti occidentali e contro i franchi. Poiché, però, dopo la morte di ‘Umar II, erano stati trattati dai funzionari arabi come servi soggetti a tributo, essi scatenano, sotto la guida dei ḫāriğiti , una tremenda insurrezione dal Marocco fino a Kairouan e, in nome dell’islam, arrecano agli arabi, rinforzati da truppe governative siriane, la più grande sconfitta della loro storia (con molte migliaia di morti), una sconfitta che questi ultimi riuscirono a vendicare soltanto un anno dopo. In questo momento gli arabi, tuttavia, sono sulla difensiva non solo in Nordafrica, ma anche in Transoxiana, travolta dai turchi. Anche in Armenia, dove il popolo seminomade dei kazari, proveniente dal Caucaso settentrionale, i cui notabili si convertono all’ebraismo per antipatia sia contro Bisanzio che contro l’islam, sconfigge gli arabi. Alla fine questi sono costretti a difendersi persino in Anatolia, dove i bizantini annientano un seppure più numeroso esercito siriano.

Sia dall’interno che dall’esterno è sempre più evidente che lo stato degli Omayyadi, per tanto tempo all’offensiva su tutti i fronti, è militarmente al collasso. Il collaudato e glorioso esercito siriano è stato sempre più abusato per il controllo politico degli stessi arabi e, ai confini del gigantesco impero, si è logorato col passare del tempo. È così che al regime degli Omayyadi manca sempre più la base militare per difendersi dai nemici che provengono sia dall’esterno che dall’interno. Poche migliaia di soldati ora sono in grado, e il colpo di stato di Yazīd lo testimonia, di decidere a chi consegnare lo stato.

Tra il 744 e il 750 diverse forze antagoniste si contendono il califfato e il già menzionato Marwàn II, che come califfo è tanto conosciuto quanto lontano arriva il suo esercito, era destinato a essere l’ultimo califfo di Damasco. I severi gruppi religiosi sunniti restano fondamentalmente fedeli all’istituzione del califfato e al suo significato religioso. Ma ora, in modo ancora più aspro di prima, criticano la politica temporale e la condotta di vita dei califfi di Damasco, la loro pretesa a un’autorità quasi imperiale e i loro continui interventi a fini politici nelle questioni religiose. Alcuni pensatori religiosi, che sotto ‘Umar II avevano ancora un atteggiamento positivo nei confronti della dinastia, ora la avversano in tutto e per tutto. Sono anni di terrore, e molti, soprattutto la fazione araba meridionale («yemeniti») attendono, con grandissima ansia, una svolta.

Gli ambienti sciiti non avevano comunque mai abbandonato la speranza di arrivare al califfato e ora trovano più seguito presso i molti arabi e neomusulmani insoddisfatti, nell’attesa di un mahdi che riporti il califfato in linea con i dettami del Profeta. Già tra il 736 e il 740, a Kufa, scatenano vere e proprie agitazioni, che conducono ad arresti ed esecuzioni. Intanto, però, si forma un nuovo movimento, molto più pericoloso, che infliggerà alla dinastia degli Omayyadi il colpo decisivo: il movimento degli Abbasidi.

La fine dell’impero arabo

Gli Omayyadi non sono l’unico clan di rilievo del Qurais, la discendenza del Profeta. Uno sguardo all’albero genealogico di Maometto (cfr. Tav. p. 239) mostra che questi aveva un altro zio di nome al‘Abbās, la cui discendenza tuttavia era comparsa ancora poco sulla scena politica. Ma proprio questi, gli Abbasidi, ora, nella grande crisi degli Omayyadi, rivendicano il diritto al califfato. La loro giustificazione: un nipote di ‘Alī, Abū Hāšim, avrebbe consegnato a loro la guida della famiglia del Profeta, ora intesa in senso lato, comprendente anche gli Hàsim. Questo significa che sotto il nome e il programma della famiglia del Profeta e degli Hāšim, a questo punto, al di fuori di tutti gli altri Quraisiti e soprattutto degli Omayyadi, si aspira a un principio di legittimazione nuovo, appunto quello della «ḫāšimīya»: con una strategia a lungo termine viene creato un movimento d’opposizione che si rivolge alla politica ricorrendo ai princìpi della genealogia.

In realtà, mentre il ramo alidico del clan Hāšim tenta di ribellarsi contro gli Omayyadi a Kufa (a favore degli Alidi), il ramo abbaside, a sua volta, segretamente, nel Khorasan, regione della Persia nordorientale, sta preparando già da due decenni la rivoluzione che dovrà portarlo al potere. L’abilità abbaside in fatto di agitazioni politiche e ideologiche è grande; la ḫāšimīya si è formata inizialmente come un movimento prevalentemente clandestine. Il grande sobillatore, eccellente organizzatore del movimento, e capo di un esercito e di un governo segreti, inviato dalla famiglia degli Abbasidi a Khorasan, è un certo Abū Muslim,93 di origini incerte, personaggio comunque abile e stimato. Egli ritiene di dover unire arabi e iraniani in una coalizione anti-omayyade, con un programma comune. I suoi discorsi scatenano approvazioni e consensi in tutti gli strati sociali: vendetta per ‘Alī! Guerra agli Omayyadi! Un nuovo ordine di pace e di giustizia per gli svantaggiati!

Come potrebbero i primi conquistatori arabi di Khorasan non accogliere con approvazione queste parole, proprio loro, che ora coltivano la terra nei villaggi e che tuttavia, salassati dalle pesanti tasse, sono trattati alla stregua dei berberi, come un popolo suddito? Come potrebbero loro, ai quali sotto ‘Umar II era stata promessa un’equa riforma fiscale, non combattere, dopo che quelle promesse si sono dimostrate parole vuote? Molti erano comunque convinti che la fine del mondo, la battaglia finale e l’apparizione del mahdī fosse imminente, come testimoniato dagli scritti popolari, che annunciano tempi apocalittici.

E quando, nel 747, a Marw, nelle lontane regioni orientali dell’impero, Abū Muslim issa il vessillo nero preannunciante l’arrivo del mahdi, la bandiera della rivoluzione, questo è il segnale dell’inizio dei combattimenti; il nero è anche il colore di alcuni hāšimiti, 3000 uomini agguerriti e sorprendentemente disciplinati che riescono a sconfiggere i rivali a Khorasan e anche nell’Iran occidentale, conquistando l’appoggio degli sciiti in Mesopotamia. Gli sciiti, infatti, ripongono tutte le loro speranze nell’eventualità che stavolta un successore di ‘Alī conquisti il califfato.

Un altro errore, si direbbe a posteriori. Al dunque, infatti, gli Abbasidi ignorano completamente gli alleati sciiti. A Kufa, nel 750, il nuovo califfo, per la grande delusione degli sciiti, non è un alide, ma colui che voleva aiutare gli alidi a rivendicare il loro diritto: Abū l‘Abbās as-Saffāh,94 a quanto pare l’unico ḫāimita candidato. Alidi e Abbasidi, da allora, prendono le distanze gli uni dagli altri; si creano praticamente due gruppi di nobiltà islamica. Irremovibili, gli Abbasidi portano come motivazione della loro vendetta sanguinosa addirittura la vendetta di Zaid, il successore di ‘Alī , caduto in una rivolta contro gli Omayyadi nel 740. Essi riescono a infliggere una sconfitta decisiva al califfo ancora al potere Marwān II in Mesopotamia settentrionale, nei pressi di Mossul, e poco dopo occupano Damasco. Abbandonato dalle sue truppe siriane, il califfo Marwān stesso è costretto a fuggire in Egitto attraverso la valle del Giordano e la Palestina, prima di essere ucciso, nel 750, attorniato da pochi fedeli, dagli uomini del nuovo califfo. Come sempre la sua testa viene inviata al successore, Abū l-‘Abbās.

Ma non è finita. Il primo califfo abbaside non si dà pace fino a che l’élite degli Omayyadi non sia stata eliminata fisicamente dal primo all’ultimo uomo. Alla fine si arrende anche la grande città presidio di Wāsit, dove la stragrande maggioranza degli ufficiali siriani (in contrasto con le condizioni pattuite per la resa) viene giustiziata. Dappertutto gli Abbasidi festeggiano i loro eccessi sanguinosi, tanto che il primo califfo as-Saffāh («il Generoso»), viene soprannominato «l’assetato di sangue». L’orribile picco delle violenze è rappresentato da un festino mascherato da «banchetto di conciliazione»: più di ottanta Omayyadi assolutamente ignari vi si uniscono, e tutti vengono assassinati a tradimento: alla carneficina sfugge un solo superstite. Gli sgherri di Abū l-‘Abbās «non avevano alcuna considerazione per l’essere umano, essi eseguivano il volere dell’ira divina, la vendetta legittima... il loro movente era naturalmente politico; volevano rendere del tutto inoffensiva la dinastia caduta», afferma Julius Wellhausen e aggiunge un riferimento alla storia d’Israele: «In tutto e per tutto questa storia ricorda lo sterminio della casa degli Omri da parte dei profeti». 95 Tuttavia Wellhausen avrebbe potuto ricordare anche l’imbarbarimento morale, risalente allo stesso secolo, dei Merovingi convertitisi al cristianesimo nel regno dei franchi e anche gli stermini di massa e le deportazioni di Carlo Magno ai danni dei Sassoni (per non parlare del «matrimonio di sangue» inscenato, nel 1572, nella notte di San Bartolomeo da Caterina de’ Medici a Parigi, con le molte migliaia di Ugonotti morti in tutto lo stato).

Soltanto ‘Abd ar-Rahmān, nipote di Hišām, chiamato «falco dei Quraiš», riesce a sfuggire al massacro. Dopo una fuga avventurosa finisce in Nordafrica dove, avendo sposato una berbera (inviata in dono a suo padre da un governatore), egli riscuote le simpatie della popolazione. Nel 755 egli può trasferirsi in Spagna, assoggettando al suo dominio quasi tutta la penisola. Là, nominandosi Emiro (amīr) e rinunciando a mettere in discussione l’autorità del califfato, fonda la più importante dinastia della Spagna musulmana, che durerà fino all’XI secolo: i califfi omayyadi di Cordova. Per la prima volta, nell’estremo occidente, esiste, già nell’VIII secolo, un regno islamico indipendente dal califfato!

È diversa la sorte dell’ormai popolarissimo Abū Muslim. Come ricompensa per i suoi meriti egli fu nominato dagli Abbasidi governatore di Khorasan. In questa occasione si parla per la prima volta di «esperti nella discussione» (mutakallimūn), che devono convincere gli abitanti di Marw che Abū Muslim sta seguendo la retta via; non ci è dato sapere se già a questo punto si tratti di esperti in dispute teologiche. 96 Quel che è certo è che Abū Muslim diviene presto davvero troppo potente per i nuovi signori. Il califfo successivo, al-Mansūr, lo fa eliminare a tradimento: egli viene convocato a corte e, mentre entra disarmato nella tenda del califfo, viene assalito da due assassini. Questo omicidio perpetrato ai danni di un amico e di un leggendario eroe popolare, inspirerà successivamente molte rivolte; Abū Muslim diventa il simbolo dell’opposizione religioso-sociale agli Abbasidi.

Questi, tuttavia, mettono mano con decisione al loro programma. Ora non vi è soltanto un cambio dinastico, ma, come avremo modo di analizzare nel capitolo seguente, una trasformazione globale degli equilibri di potere. In altre parole: il modello arabo di impero (P II) è arrivato, con gli Omayyadi, alla sua fine politica. Esso continua a vivere in una forma diversa.

Il modello arabo di impero come visione della speranza: il panarabismo Mentre il modello delle scienze naturali (ad esempio quelle tolemaiche) veniva superato definitivamente, con l’aiuto della matematica e della sperimentazione, da un nuovo modello (quello copernicano), nella sfera delle religioni (e anche dell’arte) i vecchi paradigmi non necessariamente scompaiono. Anche il modello arabo di impero dimostra un’alta capacità di resistenza e sopravvivenza. Nonostante l’ignobile caduta dei califfi di Damasco, nel corso dei secoli il popolo continua a coltivare il ricordo di quell’epoca gloriosa, di una dinastia e di un impero arabi in senso stretto. E non solo in Siria! Questa rimarrà una convinzione di molti musulmani: gli arabi ora sono il migliore tra tutti i popoli; Dio, infatti, non a caso ha riservato proprio a loro la sua definitiva e universale rivelazione.

In futuro, quando il confronto tra l’islam e la modernità europea, e con essa anche la crisi d’identità dell’islam nel XIX secolo tende a raggiungere il massimo (di questo sviluppo, naturalmente, si parlerà molto analizzando il modello della modernità) a Damasco, a Beirut e al Cairo si torna a ricordare l’elemento arabo. Il movimento del «rinnovamento» si occuperà dapprima della lingua araba dell’età antica, poi studierà e modernizzerà l’alto arabo classico del medioevo. Il movimento mira prima di tutto a creare una nazione culturalmente araba.

Ma all’inizio del XX secolo, accanto all’arabismo culturale, affiora anche un arabismo politico. Tutti gli uomini di lingua araba, per via della loro grande storia comune, devono formare un’unica «nazione araba». Come reazione al colonialismo e all’imperialismo europei, o anche al panosmanismo e al panturchismo, nasce un movimento panarabo. Esso ha davanti agli occhi, ora coscientemente, ora inconsapevolmente, il modello dell’impero degli Omayyadi, nel coltivare la lingua e la religione araba e nel desiderio di ottenere, in forza di tali presupposti, l’unità sopranazionale di tutti gli stati arabi.

In fin dei conti, però, riesce a imporsi soprattutto un pragmatico arabismo economico: la nascita dell’OPEC, o OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) nel 1960 e nel 1968, e la formazione di un Mercato Comune Arabo tra il 1964 e il 1965 hanno un notevole significato per la formulazione di una politica petrolifera unitaria e per questo i due eventi devono essere considerati in questa continuità storica, sebbene alla cooperazione economica non corrispose una cooperazione politica.

Su tutto questo torneremo parlando dell’epoca moderna. Intanto, però, sorge un interrogativo: che conseguenze avrà la rivoluzione abbaside, intrapresa in nome dell’islam? Porterà forse a quell’urgente e necessaria riforma islamica?

III. Il paradigma islamico classico della religione universale

I precedenti cambi di paradigma possono essere stati percepiti dalla storiografia spesso più come cambiamenti di regime che come un mutamento della costellazione generale. Ma per quanto riguarda il cambiamento di paradigma dall’impero arabo degli Omayyadi all’impero islamico degli Abbasidi le cose sono diverse. Anche la storiografia tradizionale lo ha considerato più di un semplice avvicendamento nella dinastia regnante. Tilman Nagel scrive giustamente: «Gli avvenimenti degli anni dal 129/747 al 132/750 segnano un cambiamento che ha abbracciato tutti gli ambiti della comunità islamica e della giovane cultura musulmana, cosicché non si ha avuto timore di parlare di una rivoluzione (M.A. Shaban)».1

1. HA INIZIO UNA NUOVA ERA

Gli stessi Abbasidi, sull’onda dell’entusiasmo rivoluzionario, definirono il loro governo «la svolta» (dawla): dopo il passato di corruzione, un rivolgimento di tutti i valori e una «nuova era»! In effetti il rivolgimento fu un vero e proprio cambiamento di paradigma. L’impero universale doveva essere ricostruito dalle fondamenta religiose dopo la caduta degli «usurpatori»: moltissimo sangue fu versato con questa giustificazione. Gli Abbasidi, che erano saliti al potere in modo poco piacevole, dopo «la svolta» si adoperarono per:

– screditare gli Omayyadi (ad eccezione dell’esemplare ‘Umar II) come miscredenti: il loro califfato fu presentato come un «dominio monarchico» di «tiranni», fondato sull’arroganza, la violenza e l’oppressione; un dominio, inoltre, che aveva tenuto i musulmani non arabi in una condizione di inferiorità rispetto ai musulmani arabi;

– legittimare la propria signoria, che ora si faceva risalire ai quattro califfi «ben guidati», di cui essi sarebbero stati i diretti successori. In questo modo la loro «rivoluzione» si radicò come istituzione, e il termine «dawla» avrebbe assunto in seguito semplicemente il significato di «dinastia», «regno». La loro ideologia di potere mirava a una comunità fondata, rafforzata e pacificata attraverso il credo islamico, con al centro il califfato, su cui gli Abbasidi, da quel momento, avrebbero avanzato i diritti. Dopo tutto appartenevano alla «casa» (bayt, che significa anche «famiglia») del Profeta: al-‘Abbās era zio di Muḥammad, mentre ‘Alī era solo suo cugino e doveva la sua legittimità alla moglie Fàtima.

La nuova metropoli culturale dell’islam: Baghdad

Per simboleggiare un nuovo inizio, spesso viene fondata una nuova capitale: lo avevano dimostrato già gli assiri, con la fondazione di Ninive, o i romani, con quella di Costantinopoli. E gli Abbasidi? Dapprima si limitarono a spostare la sede di governo a Kufa. Damasco, sede dei loro nemici, perdette ovviamente il ruolo di capitale, ma non fu distrutta. Solo allora gli abitanti della Siria si accorsero di avere perso il loro potere assieme agli Omayyadi, di cui si erano comunque stancati. E servì a poco che ricominciassero a simpatizzare per la loro antica dinastia, che tramassero disordini in Siria ed Egitto e che, ancora per secoli, si recassero in pellegrinaggio alla tomba di Mu‘āwiya.

Una cosa resta certa: l’egemonia della Siria, durata quasi un secolo, era stata definitivamente soppiantata dal predominio dell’Iraq, come era già accaduto, per breve tempo, con ‘Alī. La nuova dinastia veniva da Kufa, roccaforte degli alidi; ma era dal Khorasan («Terra dell’aurora») che traeva la sua forza. Ai siriani mediterranei subentrarono le popolazioni del Khorasan, iranico-medioasiatiche. Caratterizzati militarmente da una straordinaria forza in combattimento e da un incondizionato spirito di obbedienza, le truppe khorasaniche formano la guardia più disciplinata del califfo e il cuore del suo esercito permanente, conquistando nel tempo ulteriori posizioni di potere. Questi soldati, privi di appoggi tribali o di clan, erano sottomessi in obbedienza cieca al volere del loro capo, considerato spesso come un dio – una concezione che peraltro, in seguito, sarebbe diventata pericolosa per lo stesso califfo.

Il nuovo ordine divenne evidente assai presto, già sotto il secondo califfo abbaside, al-Manṣūr (754-775)2, che a causa della morte improvvisa del fratello, Abū l-‘Abbās as-Saffāh, era diventato l’effettivo fondatore del califfato abbaside e che avrebbe fatto moltissimo per consolidare (con l’aiuto dei sunniti) il regime dopo i suoi inizi rivoluzionari (resi possibili dall’aiuto degli Alidi): da un lato, per ricondurre all’ordine le aspettative apocalittiche dei propri affiliati più estremistici (rawanditi)3, dall’altro reprimere i nemici antichi (gli Omayyadi) e nuovi (gli Alidi).

Dopo aver fatto assassinare l’audace antesignano degli Abbasidi ed esponente dei dissidenti iranici, Abū Muslim, oltre a compagni di partito e potenziali rivali, al-Manṣūr si rivolse poi anche contro gli ex alleati Alidi (perlomeno contro quelli che non si lasciarono corrompere con la concessione di rendite) e infine annientò anche l’opposizione di Medina: a quel punto, questo sovrano alto e magro, abituato alla vita semplice, fondò una nuova capitale. All’inizio la pensò, probabilmente, come un semplice campo di sosta per le sue truppe del Khorasan, una residenza più sicura della turbolenta Kufa, roccaforte degli Alidi. Ma nei fatti la nuova città divenne il grande centro dell’impero.

Nel 762 al-Manṣūr diede inizio ai lavori, ricavando non pochi dei materiali dalle rovine della vicina Ctesifonte, capitale dell’ultima dinastia iranica autoctona. Il califfo chiamò la sua nuova capitale, programmaticamente, «Città della pace» (Madinat as-Salam), ma presto essa divenne universalmente nota come Baghdad, dal nome del piccolo villaggio che da millenni vi era sito (la parola è di etimo incerto, in persiano significa «dono di Dio»).4 Il luogo fu scelto con occhio strategico, in una posizione straordinariamente vantaggiosa sia dal punto di vista militare che da quello climatico ed economico – una fertile pianura al punto di incrocio delle vie commerciali tra il Khorasan, l’Iran, l’Iraq, la Siria e l’Egitto, che il sistema fluviale e di canalizzazione del Tigri e dell’Eufrate proteggeva e al tempo stesso collegava con il resto della Mesopotamia e anche con il Golfo Persico. Le relazioni commerciali si spinsero ben presto in direzione dell’India e dell’Africa orientale, per arrivare sino all’Estremo Oriente e all’Atlantico. Da tutto il mondo poterono giungere alla sede del califfo merci e beni culturali, mentre allo stesso tempo l’islam riusciva a insinuarsi, in modo silenzioso e pacifico, in Africa, in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico.

Baghdad non aveva nulla della città araba, si presentava invece – coerentemente con l’egemonia khorasanico-iranica – come una città in stile persiano. La sua pianta, che secondo modelli iranicoorientali aveva forma circolare, aveva probabilmente un diametro di 2,3 km e fu concepita secondo chiari principi geometrici, con al centro i sontuosi edifici della moschea e del palazzo del califfo. Da qui si dipartono quattro strade con altrettante porte, così che la città risulta suddivisa in quattro quartieri di uguali dimensioni, disposti ai quattro punti cardinali, a simboleggiare l’aspirazione al dominio universale. Ma questo centro del potere, difeso da due cerchia di mura – per raggiungerlo è necessario attraversare tutte le porte, riccamente decorate e ben difese – non potrebbe reggersi senza il grande esercito che occupa un quartiere specifico (al-Ḥarbīya) a nord-ovest della cerchia muraria, così come senza l’immensa forza lavoro (migliaia di operai edili, tessili, artigiani della carta e della pelle provenienti da Iraq, Iran, Siria ed Egitto) anch’essa alloggiata in un proprio sobborgo (al-Karḥ) a sud della cerchia muraria, con i suoi innumerevoli mercati, botteghe artigiane e fabbriche. Tutto è stato pianificato al meglio.

Solo la corte, l’harem, la guardia reale e le più alte cariche amministrative risiedevano all’interno della cerchia delle mura, con una massa enorme di schiavi e servitori. Eppure già durante il suo completamento questo centro militare, economico e culturale perfettamente organizzato e controllato si rivelò troppo piccolo. Su entrambe le sponde del Tigri, al-Manşūr e i suoi successori cominciarono a far costruire sempre nuovi palazzi ed edifici amministrativi con innumerevoli giardini, bagni e persino banche. Così la città dell’esercito e dell’amministrazione divenne ben presto una metropoli multietnica, grande dieci volte la Ctesifonte sasanide, persino più di Costantinopoli. Baghdad fu davvero la più vasta e la più splendida città dell’epoca (escludendo la Cina), lunga più di sette chilometri e larga sei, con una popolazione tra i 300.000 e i 500.000 abitanti, che nel X secolo diventarono forse un milione e mezzo: la metropoli culturale del mondo musulmano per secoli. Lo era già all’inizio di quel IX secolo in cui, in Europa, l’impero di Carlo Magno con le sue città ancora primitive, si spezzava in tre tronconi, che dovevano scivolare in una profonda decadenza economica e culturale, minacciati dalle invasioni dei normanni a ovest, degli ungari a est e dei saraceni musulmani (la Sicilia apparteneva a loro già dall’827!) a sud.

Baghdad, invece, si ergeva ora in tutta la sua potenza: capitale dell’islam, ricca, internazionale, portatrice di elementi arabi e non arabi, essa incarna splendidamente la nuova costellazione generale (P III):

- Al posto degli Omayyadi, il cui orientamento politico era arabo e siriaco (P II), comandavano ora gli Abbasidi. La loro tendenza politica era antisiriaca, irachena e cosmopolita.

- La legittimazione storico-teologica del nuovo regime rivoluzionario consisteva nel presunto legame con il paradigma proto-islamico dei califfi di Medina (P I), che da ora sarebbero stati considerati «i quattro ben guidati» (ar-rāšidūn), con l’inclusione di ‘Alī e in contrapposizione ai loro successori.

- Non erano più le tribù arabe a costituire il contingente principale dell’esercito, bensì i non arabi: dapprima gli abitanti del Khorasan, in seguito i turchi. Essi furono il sostegno più potente del regime abbaside.

- Programmaticamente, l’obiettivo fu quello di rinnovare l’impero non su base araba, ma islamica. I califfi abbasidi ripresero a considerarsi, consapevolmente, guide religiose della umma di tutti i musulmani e antesignani dell’islam come religione universale che abbraccia e unisce tutti i popoli.

- L’essenza dell’islam – l’unico Dio e Muḥammad come suo profeta – non solo rimase indiscussa, ma fu nuovamente ribadita.

Era la fine di un impero dominato dagli arabi, dunque? È più che evidente che «la svolta» aveva drasticamente cambiato la posizione degli arabi in tutto l’impero.

Al posto della nazione araba, l’islam come religione mondiale

Occorre distinguere, ma non separare, tre grandezze che, sulla base della rivoluzionaria politica sociale degli Abbasidi, cambiano di valore nella nuova costellazione generale:

– il popolo arabo: la «nazione» degli arabi;

– la cultura araba: la lingua araba come sua espressione fondamentale;

– la religione araba: l’islam.

Concretamente, queste sono le conseguenze:

1. L’egemonia del popolo arabo è finita. La vecchia struttura araba della «nazione in armi», così come l’aveva sognata il secondo califfo «ben guidato» ‘Umar, era crollata. I suoi sostenitori erano in fin dei conti solo gli Omayyadi e i siriani. Ora non bastava più essere arabi per far parte dell’élite di governo. Gli arabi, la cui posizione privilegiata si fondava originariamente sui diritti conquistati in guerra, vennero scacciati dalle posizioni di potere militare e trovarono ora impiego nel settore civile. A loro volta, i numerosi non arabi, che fino ad ora erano stati esclusi dall’élite, ottennero finalmente accesso anche alle più alte cariche militari e amministrative. Diveniva realtà quell’impero rinnovato che già l’omayyade ‘Umar II aveva sognato, ma che non era stato in grado di realizzare: gli arabi persero i loro privilegi, le tribù arabe non erano più i «quadri» dello stato di Dio; la loro aristocrazia non ricopriva più l’intero impero come una rete (peraltro indebolita già sotto gli Omayyadi) di gruppi di potere tra loro collegate per parentela. Come già era successo, quanti più neomusulmani erano accolti nell’ordine genealogico tramite affiliazione, tanto più questo ordine veniva poco alla volta minato. Ora tutti i musulmani, che fossero stati arabi o meno, dovevano potersi riconoscere nel regno islamico. Si ritornava all’ideale dell’uguaglianza di tutti i credenti, come previsto dal Profeta nel Corano.

Proprio nel Khorasan (città di Merw!), da dove gli Abbasidi erano partiti alla conquista dell’intero regno, anche gli arabi si erano così ben ambientati da denominarsi non più secondo la tribù di origine, ma secondo il luogo di residenza. Comunque il contributo decisivo alla vittoria degli Abbasidi era venuto dagli innumerevoli neomusulmani di origine straniera (mawālī): costoro avevano acquisito ora pari diritti e, in un’epoca di crescita demografica e di rilancio economico, potevano vantare gli stessi diritti e gli stessi doveri nell’esercito o nell’amministrazione, nel commercio o nell’artigianato, anzi, di fatto in questi campi conquistarono spesso il predominio. Anche se la famiglia regnante (per lo meno nei suoi rappresentanti maschili) rimaneva araba e anche se le regioni d’origine dei conquistatori rimanevano a maggioranza araba, in futuro sarebbero stati i non arabi a costituire la maggioranza della popolazione islamica. Dopo un secolo di dominazione abbaside cadeva persino in disuso la definizione mawālī, ormai priva di significato nonostante le tensioni che permanevano tra i due gruppi. In breve: l’impero islamico non era più uno stato arabo, ma uno stato multietnico. E quante più etnie trovavano la strada della fede islamica, tanto più grande diventava l’impero.

2. La cultura araba si trasformò in un patrimonio comune. Il crollo della «nazione» araba non portò a quello della sua cultura: essa divenne piuttosto una cultura internazionale condivisa da tutti i musulmani. La lingua araba non scomparve, rimase anzi la lingua del Corano e di conseguenza dell’islam. In misura crescente, anche moltissimi non arabi la utilizzavano come lingua franca. Persino presso gli iranici si impone l’arabo nella scrittura e nell’uso colto; solo la poesia – ora sempre più coltivata anche in Persia – rimane persiana.

Per quanto riguarda i non musulmani, in Siria ed Egitto – al contrario che in Persia – l’arabizzazione fu più efficace dell’islamizzazione. Col tempo, l’arabo assorbì anche le lingue dei popoli cristiani del Vicino Oriente: si impose come lingua degli scambi anche nelle regioni del regno che erano state bizantine, con una popolazione prevalentemente aramaica. L’arabo si insinuò persino nella liturgia cristiana: ancora oggi, in quei luoghi parte della funzione religiosa cristiana viene celebrata in arabo. È anche importante ricordare che l’alfabeto arabo subentrò all’alfabeto più antico dovunque si impose l’islam. Questo vale non solo per il persiano, ma anche per il turco – una lingua a cui la scrittura araba si adatta ancor meno.

3. La religione islamica divenne religione mondiale. L’islam non fu danneggiato, ma anzi rafforzato dal dissolvimento della «nazione» araba. La religione islamica non solo rimase il fondamento della cultura araba, ma riuscì a perdere i suoi vincoli etnici. Solo ora, sulla base dell’uguaglianza, poté diventare anche la religione degli egiziani e dei berberi, dei greci e dei persiani, dei centroasiatici e dei turchi. Dunque, in sostanza:

- Mentre in Arabia, patria degli arabi e dell’islam (P I), la situazione si faceva sempre più caotica, tanto che gli stessi pellegrinaggi alla Mecca comportavano molti rischi, l’islam si liberò dal suo radicamento provinciale e dispiegò la sua forza universale.

- Al posto della tradizionale lealtà tribale araba, valevano ora l’ordine e la fratellanza universali islamici.

- Anche se l’Arabia giocò un ruolo ancora molto periferico in economia e politica, la sua religione mantenne per i musulmani un significato universale. L’islam diventò una religione mondiale in senso stretto.

Non si può ignorare che l’islamizzazione faceva passi da gigante. Ad esempio, ben presto l’islam cancellò quasi completamente lo zoroastrismo in Persia. Anche nel Maghreb, dove il cristianesimo si era insediato solo nella forma di una chiesa coloniale, una gran parte dei berberi passò all’islam. Il cristianesimo riuscì a resistere solo in enclavi in Siria, Mesopotamia ed Egitto. Così proprio i copti, gli antichi abitanti dell’Egitto, rimasero fedeli al loro credo cristiano benché ora arabizzati.

Lo splendore cosmopolita del califfato

Tutto ciò non disturbava molto i califfi: del resto anche presso la loro corte si trovavano non soltanto le più svariate nazionalità, ma anche ebrei e cristiani, molti dei quali immigrati dai villaggi iracheni – per non parlare dei cripto-«pagani». Per quanto eterogenea fosse questa popolazione, essa venne tuttavia integrata, nonostante alcune tendenze separatistiche nelle province esterne e sporadici disordini, in una società caratterizzata dalla cultura araba e dalla religione islamica, il cui centro era proprio Baghdad: una corte ricca, sontuosa, cosmopolita.

I califfi di Baghdad: prima di loro il califfato non era mai stato così imponente. Non occorreva più interpellare i capi tribali arabi, né tenere conto delle strutture tribali. Il califfo presiedeva ancora la preghiera del venerdì e di tanto in tanto amministrava la giustizia di persona e con grande pompa. La centralizzazione, che già sotto gli Omayyadi era molto avanzata, raggiunse ora il suo apice: i califfi abbasidi erano i dominatori supremi, e ben presto superarono di gran lunga gli Omayyadi nel loro assolutismo e nel loro sfarzo.

In occasioni solenni il califfo – che con la sua famiglia era il successore del Profeta e la massima incarnazione dell’isiam – indossava la burda, il mantello del Profeta. Quando, raramente, si degnava di mostrarsi al popolo, dava prova di grande munificenza. Dopo che tutte le differenze tra arabi e non arabi, e con ciò anche le importanti differenze di ceto sociale, furono cadute, il califfo – in qualità di «Principe dei credenti» (amīr al mu’minīn) e «vicario di Dio» (ḫalīfat Allāh) – si contrappose «per grazia di Dio» alla massa dei musulmani: era al di sopra del popolo, secondo un modello persiano-antico-orientale, al di sopra anche della stessa aristocrazia, e dotato di una plena potestas quale avrebbero posseduto, secoli dopo, solo i papi romani dopo Gregorio VII (vicarii Dei, vicari di Dio) e i re francesi a partire da Luigi XIV: «L’état, l’église, l’umma – c’est moi!». L’obiezione secondo cui non erano «vicari di Dio», ma soltanto «vicari del Profeta», soltanto «vicari di Pietro o di Cristo» veniva semplicemente ignorata da codesti «autocrati». Di un senato, un organo di «consiglio» (sura) ritennero tutti quanti di poter fare a meno.

I califfi organizzarono il governo in maniera autocratica, secondo quanto richiesto dagli interessi statali e da quello personale. Chi avrebbe potuto opporsi a loro? Che fossero arabi o non arabi, tutti erano sudditi, nient’altro che sudditi. E mentre si sforzava di prendere sul serio le loro lamentele, il nuovo regime ne favoriva allo stesso tempo la passività politica. Lo stato si ridusse in larga misura alla corte. Se al tempo dei califfi damasceni vi era stata un’aristocrazia legata da vincoli di sangue, nel senso più lato, ora erano subentrati i plebei del Khorasan, addestrati all’obbedienza, che si mostravano nel centro stesso del palazzo. Eletti dagli Abbasidi a loro «guardia pretoriana», erano pronti a eseguire qualsiasi ordine del sovrano. A fianco dei loro ufficiali comparivano a corte in grande numero anche gli affiliati del clan dominante, cioè gli Hasimiti (hāšimīya). Consapevoli di essere gli unici rappresentanti del clan del Profeta, essi godevano della vita opulenta di corte – spesso senza rinunciare al vino, proibito al popolo dei credenti – circondati da una miriade di servi di entrambi i sessi. Gli intrighi all’interno degli harem e altre macchinazioni erano all’ordine del giorno.

Al fianco del sovrano assoluto si definirono tre nuove significative cariche di corte, che non esistevano né a Medina né a Damasco:

– l’astrologo di corte, che veniva interrogato per tutte le iniziative importanti (come la posa della prima pietra di Baghdad) e veniva portato persino sui campi di battaglia;

– il capo della posta, che come responsabile del servizio postale, ottimamente organizzato, doveva controllare segretamente tutta la corrispondenza e (tramite persone di fiducia selezionate) persino i governatori delle province;

– il boia, che col suo cappuccio di pelle poteva intervenire, secondo il modello iranico, direttamente a lato del trono per un’esecuzione o una tortura estemporanee.

Gli Abbasidi avevano annunciato «la svolta», un ordinamento migliore e più giusto, e in effetti già al-Manṣūr prese in mano la riforma in modo energico ed efficiente: operando cambiamenti rivoluzionari nell’esercito e nell’amministrazione egli seppe dare una base sicura al nuovo regime. L’organizzazione dell’esercito determinò un microcambiamento di paradigma:5 i privilegi degli arabi furono aboliti e si costituirono nuove schiere non più legate da obblighi nei confronti dei vari interessi di clan o di classe, ma solo ed esclusivamente nei confronti del califfato. In realtà, già gli Omayyadi si erano resi conto che l’idea di una «nazione araba in armi» formata dai diversi clan, così come l’aveva un tempo sostenuta il secondo califfo «ben guidato» ‘Umar (P I), era divenuta anacronistica e doveva essere sostituita da quella di un esercito professionista al soldo del califfato e dipendente unicamente da esso. Ma sino a che sotto gli Omayyadi continuarono le guerre di conquista (P II), si rimase totalmente dipendenti dalle leali truppe tribali arabe.

Tuttavia con gli Abbasidi quest’epoca era terminata, e la principale funzione delle truppe arabe era la difesa dei confini: in Anatolia, nello Yemen, in Armenia e in India. Qui, in caso di necessità, era possibile reclutare anche i mawālī o persino i non musulmani del luogo. È quello che successe nell’armata principale del califfato, che consisteva di arabi del Khorasan con i loro discendenti e clienti, e che assunse un’importanza capitale, sia per azioni contro l’impero bizantino, che ancora resisteva a ogni offensiva, sia per la soppressione di disordini interni (P III). Durante le spedizioni militari, una consistente riserva dell’esercito rimaneva di stanza nella reggia: a Baghdad i vertici dell’esercito facevano parte della corte – diversamente che a Medina e a Damasco. Questo significava d’altra parte che gli arabi in Iraq, in Siria, in Egitto e nel Khorasan ora potevano venire affrancati dal servizio militare e intraprendere un’attività civile.

Il governo dei califfi

Ancora più importante della riforma dell’esercito fu la riforma dell’amministrazione. Già i califfi di Damasco avevano tentato di creare una burocrazia che facesse capo soltanto a loro: ma si trattò di un’operazione modesta rispetto a quella compiuta dai califfi di Baghdad, che si basò soprattutto su favoriti e fantocci del sovrano (per lo più liberti). Chiunque poteva ottenere l’accesso alle sfere più alte, ma altrettanto facilmente poteva finire in disgrazia – gli intrighi non mancavano di certo. Tutto ciò che riguardava titoli, uniformi e onorificenze dipendeva dalla benevolenza del califfo. Anche qui gli arabi continuarono a occupare posizioni di rilievo – soprattutto all’interno della stessa dinastia, nonché nel settore della giustizia – ma un gran numero di funzionari era ora non musulmano: scribi persiani dal Khorasan, cristiani nestoriani dall’Iraq e nel settore finanziario anche non pochi ebrei. Tutti costoro si attirarono troppo spesso, al posto del califfo, l’odio della popolazione. Ma era diventato chiaro quale atteggiamento fosse ormai richiesto a un funzionario o a un soldato:

- non l’appartenenza a una stirpe o a un clan, ma l’obbedienza al sovrano;

- non più i privilegi di nascita, ma, a fianco della qualificazione professionale, soltanto la lealtà incondizionata alla dinastia era determinante per ottenere una posizione nell’amministrazione e nell’esercito.

Gli Abbasidi attingevano a esperienze e tradizioni precedenti, ricorrendo anche a parte del vecchio personale degli Omayyadi. Al tempo stesso, però, essi ingrossarono considerevolmente la gerarchia dei funzionari di corte – in un processo che ricorda la «legge» definita dall’inglese C.N. Parkinson, secondo cui gli amministratori si procurano reciprocamente lavoro per aumentare il numero dei loro sottoposti e poter così far crescere il proprio prestigio personale. All’inizio il califfo rispose personalmente di ogni questione: poi però furono introdotti, in modo decisamente razionale, tre tipi di uffici (dīwān6): la cancelleria (dīwān ar-rasā’il), l’autorità finanziaria (dīwān al-harāǧ) e, il più importante, il comando supremo militare (dīwān al-ǧaiš). Tutti questi svilupparono – oltre a un sistema burocratico completamente nuovo (corrispondenza, sigillo, tribunale amministrativo) – una serie crescente di ulteriori sottodivisioni, per le quali naturalmente c’era bisogno di nuove autorità di controllo. Si crearono così numerosi «segretari» (kuttāb, sing. kātib), esperti o funzionari, che, coscienti del proprio rango e ottimamente formati, costruirono una burocrazia destinata a sopravvivere a tutti i califfi e ai loro governatori. Non esisteva però un «gabinetto», cioè un ristretto gruppo di funzionari dove ognuno di essi fosse chiamato a guidare indipendentemente uno specifico settore,7

Il fatto che i califfi fossero sovrani assoluti non significava tuttavia che fosse molto facile per loro imporre il proprio volere in tutto l’impero fino ai territori più lontani:8 l’impero era troppo vasto e complesso per farlo. Solo le province adiacenti al centro erano sotto il diretto controllo del califfo, quelle più decentrate erano per così dire affiliate, quelle lontanissime invece furono governate da dinastie locali per conto del califfo. In teoria il califfato poteva, dove necessario, imporre la propria volontà anche con la forza tramite esercito, polizia e ispettori. Questo era però possibile solo in parte, poiché l’immenso impero e le sue province si componevano appunto di piccole comunità estremamente diversificate. E fu proprio negli innumerevoli villaggi in cui i rapporti di proprietà risultavano spesso non chiari e il calcolo delle entrate difficile, che i funzionari centrali e provinciali si videro costretti a collaborare con le autorità locali, grandi patriarchi e proprietari terrieri, notabili che sulla base di parentela, clientela, rapporti finanziari e amministrativi erano legati più ai governi provinciali che a quello centrale. Furono loro a far funzionare l’apparato amministrativo, il sistema di comunicazione e quello di tassazione, così diversamente strutturati a seconda dei luoghi.

Il regime abbaside mostrò grande tolleranza nei confronti delle antiche religioni (zoroastrismo e anche cristianesimo), che del resto erano già piuttosto disorganizzate. L’interesse principale del califfato fu quello di racchiudere le élite locali e centrali, di qualunque origine etnica o religiosa, in un sistema il più possibile coerente, naturalmente su base religiosa: «Questo sistema di alleanze era fondato su un concetto di impero come prodotto della volontà divina. Attraverso questa volontà divina la sublime persona del califfo regnava aspettandosi l’obbedienza passiva di tutti i suoi sudditi».9

Si trattava, insomma, di un gigantesco apparato amministrativo che il califfo non poteva più tenere sotto controllo, e che necessitava quindi di responsabili dell’amministrazione statale per il coordinamento, la supervisione e il controllo. Probabilmente al-Manṣūr si occupava ancora personalmente di tutto, ma già il figlio e successore – chiamato per spirito apocalittico al-Mahdī, «il guidato»10 (775-785) – designò come supervisore di tutti gli uffici centrali un visir (wazīr = «che porta un peso»), le cui competenze dapprima dipendevano totalmente dall’autorità del califfo, ma che in seguito assunse un ruolo sempre maggiore.

Al-Mahdī cercò, per il resto, di fare onore al suo nome apocalittico-messianico: fece svuotare le prigioni, istituire corti d’appello, restaurare moschee, segnaletica e pozzi sulle vie di pellegrinaggio e fece donazioni alla Mecca e a Medina. E val la pena di ricordare inoltre che al-Mahdī seppe intrattenere con il patriarca nestoriano Timoteo I un dialogo religioso che ci è stato tramandato da parte cristiana.11

Già sotto questo califfo veniva tuttavia emanata un’esortazione ai teologi (mutakallimūn) a dibattere con gli «eretici» (zanādiqa); non solo, ma già sotto il suo califfato si giunse alle crocifissioni di «eretici». Il suo successore al-Hādī (785-786) istituì la carica di «giudice di eretici». Nell’apparato burocratico era facile ora essere sospettato come «eretico» (zindīq); si arrivò a una vera e propria epurazione. Vennero perseguitati in special modo i manichei (già perseguitati peraltro dalla religione di stato zoroastrista-sasanide della Persia), la cui professione di fede dualistica in un principio primordiale buono e uno cattivo risultava particolarmente scandalosa per il monoteismo dei musulmani. Spesso tuttavia furono accusati di «eresia» anche personaggi malvisti politicamente, come Ibn al-Muqaffa, che abbiamo già nominato, il primo importante prosatore e traduttore dal persiano, giustiziato sotto al-Manṣūr.

Una favola da mille e una notte?

Questo primo periodo del califfato abbaside rimase nella memoria di tutte le successive generazioni musulmane attraverso i racconti di Le Mille e una notte, un titolo che nell’originale arabo suona ancora più poetico: Alf Laila wa-Laila. Quest’antologia araba di più di 300 racconti di genere diverso, che affondano le loro radici nell’epica popolare orientale, in svariati paesi dall’Egitto all’India, è senza dubbio la più famosa raccolta di racconti della letteratura mondiale, nella sua versione definitiva viene posta interamente sulle labbra di una sagace donna di nome Sherazad.12 La raccolta è legata al nome del califfo Hārūn ar-Rašīd. Che cosa abbiamo di fronte? Semplici fantasie o la pura verità? Certamente più finzione che realtà.

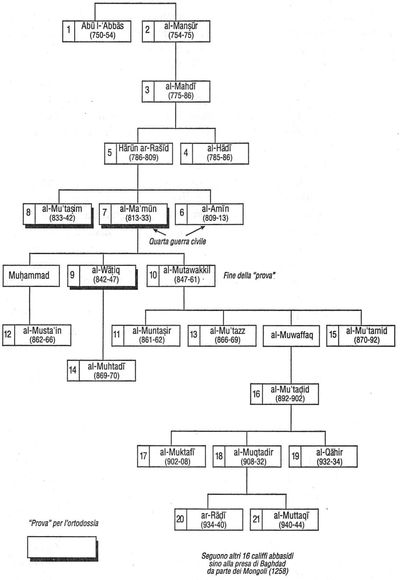

I califfi abbasidi Fino alla perdita dell’Indipendenza

È vero che i racconti, ambientati in un milieu cortese-cittadino di inaudita ricchezza e lusso, hanno senz’altro come sfondo reale il mondo di Hārūn ar-Rašīd ibn al-Mahdī (786-809),13 il quinto califfo abbaside. Si tratta del figlio di al-Mahdī (terzo califfo) e nipote di al-Mansūr (secondo califfo). Suo fratello al-Hādī (quarto califfo), per essere sicuro che non insidiasse la successione del proprio figlio, lo aveva fatto gettare in carcere, e per questo suo gesto era stato assassinato sei mesi dopo la presa di potere (non senza l’intervento della madre, che preferiva Hārūn). Nelle favole Hārūn appare come un principe esemplare, in realtà però non era dotato né di un carattere molto affascinante né di una straordinaria statura come sovrano. Persino nelle favole egli è solito perlustrare in incognito la Baghdad notturna, spesso accompagnato dal poeta della spensierata gioia di vivere, Abū Nuwas – e dal boia.

L’anno 803 mostrò le debolezze del suo carattere. Hārūn, un califfo che per molti anni si era appoggiato alla casta di funzionari dei barmakidi, di grande esperienza politica, come visir e generali, con un voltafaccia improvviso fece giustiziare il suo fratello di latte e amico personale di vecchia data, il barmakide Ğa ‘far, assieme a numerosi membri della sua famiglia, ed esautorare tutti i membri rimanenti. Probabilmente voleva solo liberarsi (in maniera purtroppo tipica del luogo) da un’influenza divenuta fastidiosa. Non sono verificabili le dicerie su relazioni omosessuali con Ğa ‘far o sulla gravidanza della sorella di Hārūn per mano di un amico barmakide. In ogni caso non può sfuggire che sotto Hārūn è già iniziata l’estinzione del califfato: in cambio di un «riscatto» egli in pratica concesse l’indipendenza, sotto la sovranità formale del califfo, agli aglabidi in Tunisia, mentre negò questo riconoscimento ai ribelli idrisidi in Marocco.14 Non c’è dunque motivo di trasfigurare Hārūn nel tipo ideale di sovrano orientale.

Hārūn non fu nemmeno particolarmente tollerante. Lui, che già da principe aveva condotto una spedizione militare fino al Bosforo ed estorto un trattato di pace per lui vantaggioso all’allora imperatrice bizantina Irene (da allora venne chiamato «ar-Rašīd», «colui che segue il giusto sentiero»), inviò all’imperatore bizantino una lettera di stato in cui metteva in guardia il sovrano greco dai falsi consiglieri (i vescovi) e portava argomenti contro la trinità e la natura di figlio di Dio di Gesù. Questa lettera rappresenta «la più antica apologia della natura profetica di Muḥammad» (J. Van Ess):15 raccoglie profezie dall’Antico16 e dal Nuovo Testamento17 e per la prima volta anche l’accenno a miracoli. Sotto Hārūn ar-Rašīd il Gran Qadi Abū Yūsuf fece redigere norme speciali per i "protetti" non musulmani. A costoro veniva prescritto di indossare abiti diversi dai musulmani. Hārūn fece inoltre abbattere molte chiese dopo un aspro scontro militare con l’imperatore Niceforo I, e questo non soltanto nel territorio confinante con Bisanzio, ma anche a Bassora e altrove. Fece anche giustiziare senza pietà un altolocato quraisita convertito al cristianesimo, per di più suo lontano congiunto.

Malgrado tutto questo, rimane un dato incontestabile: sotto il quinto califfo Baghdad raggiunse uno splendore economico e culturale senza precedenti, con amplissimi contatti internazionali. Hārūn scambiò ambascerie anche con il suo contemporaneo Carlo Magno, inviandogli in dono ad Aquisgrana un elefante bianco. Nell’anno dell’incoronazione romana di Carlo (800), mercanti musulmani raggiungevano già il porto cinese di Canton (per tacere dei contatti con la Russia e il regno dei kazari). La base economica di questa fioritura era un’industria tessile, metallurgica e della carta che procurava benessere ad ampi strati della popolazione, permettendo al califfo e alle classi dominanti un inaudito sfoggio di magnificenza e potenza. La madre di Hārūn, una ex schiava yemenita, aveva il vezzo di mangiare solamente da piatti d’oro o d’argento, incastonati con pietre preziose. L’immenso palazzo di Hārūn era colmo di eunuchi, concubine, cantanti, nonché di servitù maschile e femminile di ogni genere. No, Hārūn non fu grande come statista, ma come viveur: come prodigo finanziatore delle arti e degli artisti, come conoscitore di musica e di poesia; le scienze, a parte la filologia, erano all’epoca ancora poco diffuse nel mondo islamico. Molto di quello che qui si presenta come cultura araba è senz’altro derivato, per quanto riguarda astronomia e medicina, soprattutto dai greci.18

Quel mondo conobbe certo numerose rivolte, dominate comunque dal quinto califfo con relativa facilità; vi furono anche, naturalmente, grandi discussioni sulla politica da intraprendere nell’impero. Si delinearono qui due partiti: da una parte, i funzionari, molti di loro persiani e originari delle province orientali, sostenuti in un primo tempo dai barmakidi; dall’altra, gli esperti di religione, molti di loro arabi, sostenuti dal nuovo visir. La domanda era: quale doveva essere il futuro dell’impero? La mancanza di un rigido sistema di discendenza (padre-figlio primogenito ecc.) ebbe ancora una volta conseguenze fatali. Hārūn credette di poter superare il conflitto con la suddivisione dell’eredità: ad al-Amīn, figlio di un’araba libera e moglie legittima, lasciò in eredità quasi tutti i paesi arabi; ad al-Ma’mūn, figlio di una schiava persiana, le province iraniche; al terzo figlio, al-Mu‘tasim, infine, le regioni sul confine bizantino.

Eppure proprio questa spartizione favorì il frantumarsi dell’impero. Nell’808, infatti, Hārūn ar-Rašīd partì per il Khorasan per reprimere una rivolta che durava già da due anni e morì a Tus (presso l’odierna Meshed) dopo pochi mesi di malattia. Il figlio al-Amīn,19 allora, gli succedette a Baghdad come sesto califfo. In un primo momento, però, tutte le sue energie furono impegnate per escludere dal potere il fratello al-Ma’mūn. Questa lotta fratricida per la successione al trono sfociò infine, nell’810, in uno scontro aperto che si sarebbe concluso solo tre anni dopo con la morte violenta del sesto califfo.