TRADITION IM BIENENVOLK: BIENEN LERNEN VON BIENEN

Das Lernvermögen der Honigbienen erstaunt, seit die Wissenschaft diese besondere Fähigkeit der Bienen erkannt und damit begonnen hat, deren Eigenschaften zu erforschen.

Bienen lernen schon nach wenigen Ausflügen aus dem Bienenstock dessen Umgebung kennen, Bienen leisten bereits nach wenigen Dressurrunden in einem Experiment das Wiedererkennen von Farben und Formen. Bienen merken sich die Tageszeit, zu der es an einem bestimmten Ort Futter zu holen gibt (siehe auch S. 22). Bienen lernen bereits sogar nach nur einer einzigen positiven Erfahrung einen bestimmten Duft mit einer Belohnung durch Futter zu verbinden. Eine Erklärung für den Sinn dieser für ein Insekt höchst ungewöhnlichen Gehirnleistungen findet man in der Lebensweise der Bienen. So haben sie eine feste Adresse. Will man von kilometerweiten Ausflügen dorthin zurück, muss man einiges an Orientierungshilfen kennen. Bienen müssen, um blütenstet sammeln zu können, Tausende an Blüten unterscheiden können. Kommen sie dafür als „Tabula rasa“, aber mit einer überragenden Lernfähigkeit auf die Welt, ist dies zu bewerkstelligen. Blüten unterschiedlicher Pflanzen liefern zu unterschiedlichen Tageszeiten Nektar. Können sich Bienen das merken, ermöglicht es ihnen, ihre Sammelflüge auch dahingehend zu optimieren.

Alle bisher aufgeführten Aspekte beschränken sich auf die Bienen als „Einzelkämpfer“. Das sind sie aber nicht. Seit Anbeginn der staatenbildenden Bienen gab es keine einzige Biene, die sich außerhalb der Gemeinschaft entwickelt und allein gelebt hat. Diese beiden Punkte zusammengenommen, die außergewöhnlich hohe Lernfähigkeit und das ununterbrochene Zusammenleben mit den Mitgliedern der Kolonie, sollten ideale Voraussetzungen für die Weitergabe von Wissen zwischen den Bienen sein. So könnten Traditionen entstehen und aufrechterhalten werden.

MARTIN LINDAUER UND SEIN VERBLÜFFENDES EXPERIMENT

Dazu hatte von mehr als 50 Jahren Professor Martin Lindauer eine genial angelegte Studie durchgeführt, deren damals verfolgter Fragenkomplex es erstaunlicherweise in den darauf folgenden Jahrzehnten nicht in den Kreis wichtiger Forschungsfragen geschafft hat. Ein aktuelles Forschungsprojekt an Hummeln (siehe S. 14) hat nun die Aufmerksamkeit bekommen, die bereits die alte Arbeit von Professor Lindauer ebenfalls hoch verdient gehabt hätte.

Zur alten Arbeit: Martin Lindauer trainierte ein Bienenvolk darauf, dass eine Futterstelle zur sehr ungewöhnlichen Tageszeit zwischen 5 und 6 Uhr am Vormittag geöffnet wurde. Die Sammelbienen dieses Volkes lernten rasch, die Bienen besuchten die Futterstelle nur im antrainierten Zeitfenster. In diesem Volk gab es, wie im Sommer üblich, ein Brutnest mit verdeckelten Puppenzellen. Lindauer kam auf den glänzenden Einfall, ein weiteres Bienenvolk auf einen anderen Futterplatzbesuch abzurichten, an dem es den ganzen Tag über etwas zu holen gab. Nun entnahm er dem ersten Volk verdeckelte Brut und bildete mit den frisch schlüpfenden Jungbienen ein neues Volk, dem nun den ganzen Tag Futter angeboten wurde.

Die spannende Frage: Wann sammeln die Jungbienen? Fliegen sie für ihre ersten Touren mit den Sammelbienen ihres neuen Volkes aus? Oder haben sie sogar als Puppen gelernt, zu welcher Tageszeit der Sammeleifer im Elternvolk hoch ist? Die Antwort: Diese Bienengruppe flog nicht mit ihren neuen Stockgenossinnen aus, sondern zum Zeitpunkt, an dem ihr Elternvolk aktiv war. Das Elternvolk, in dem sie als Puppen gelebt hatten, sammelte nur zwischen 5 und 6 Uhr, und genauso waren überraschenderweise die aus diesem Volk stammenden Sammelbienen auch im neuen Volk aktiv. Das gleiche Phänomen zeigte sich, wenn das Elternvolk auf ein Zeitfenster zwischen 20 und 21 Uhr trainiert war. Dann sammelten die Bienen, die dies als Puppen erlebt hatten, auch um diese späte Tageszeit.

Das ist Tradition im Bienenvolk, die Weitergabe von Wissen und Erfahrung.

UND AUCH HUMMELN LERNEN VON HUMMELN

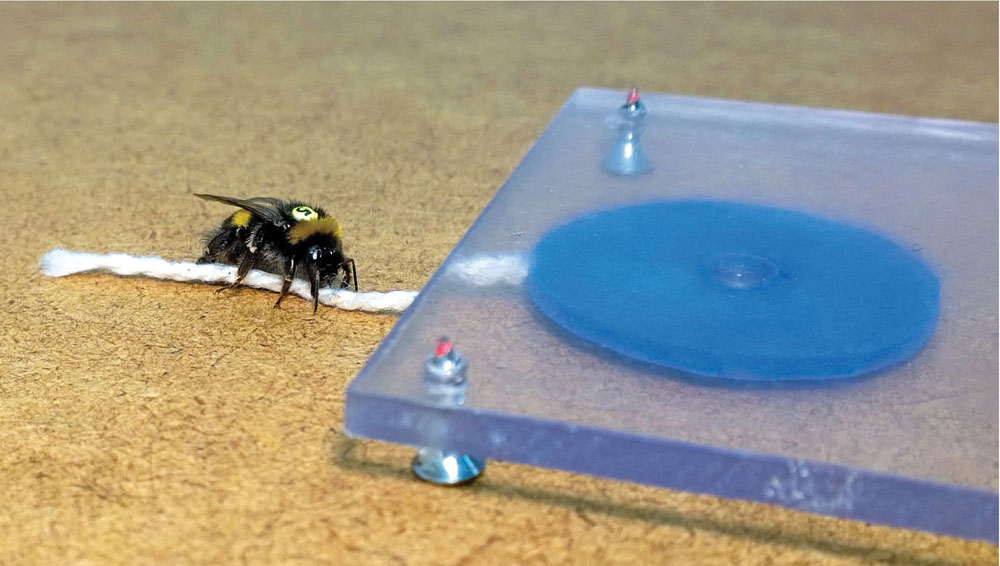

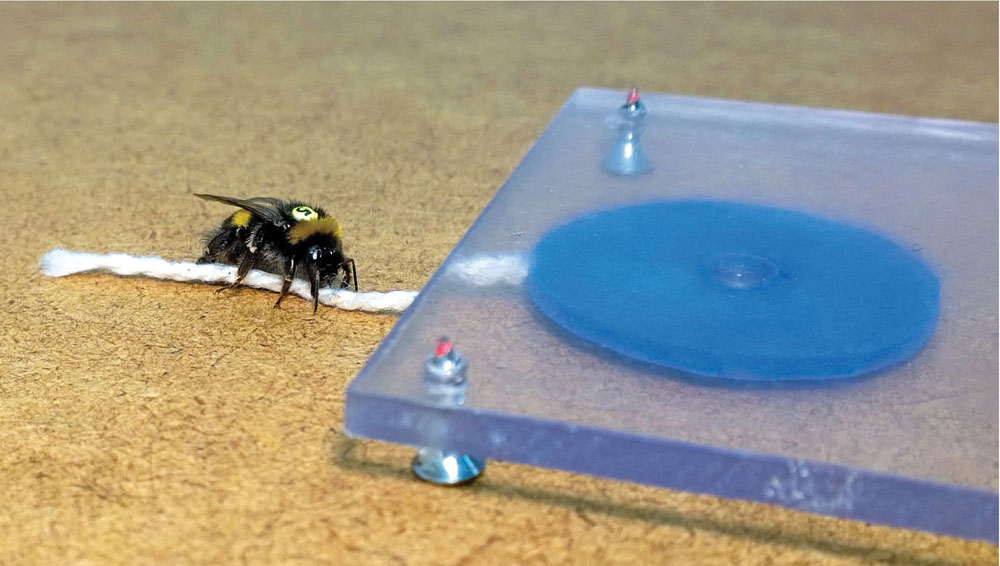

Das Imitieren von Verhalten bei staatenbildenden Insekten war nun nach einigen Jahrzehnten Durststrecke zu diesen Fragen auch Gegenstand eines Forschungsprojekts einer Gruppe von Wissenschaftler rund um Lars Chittka und Olli Loukola in London. Hummeln mussten lernen, an einem dünnen Bindfaden ein Schälchen mit Futter zu sich heranzuziehen, um das Zuckerwasser trinken zu können. Dabei wurde auch untersucht, wie rasch Hummeln diese Aufgabe lösen konnten, wenn sie vorher erfolgreich handelnden Hummeln zuschauen konnten. Es zeigte sich, dass vorheriges Beobachten der Handlung den Lernerfolg verbesserte.

Hummeln haben hier von Hummeln gelernt, ebenso wie in dem lange zurückliegenden Versuch von Herrn Lindauer Bienen von Bienen gelernt haben.

Eine Hummel „werkelt“ auf der Stelle und zieht so mit einem Schnürchen ein Scheibchen mit einem Tropfen Zuckerwasser zu sich heran. Dabei kommt ihr entgegen, dass das brachiale Hinein kämpfen mit allen Beinen und Mundwerkzeugen zu Nektar und Pollen in engen Blüten zu ihrem natürlichen Verhaltensrepertoire gehört.