Während Philosophen und Künstler in nahezu jedem Jahr- hundert über ihre Vorstellung vom Schönen geschrieben haben, gibt es kaum bedeutende Texte über die Idee des Hässlichen, mit wenigen Ausnahmen wie der Ästhetik des Häßlichen von Karl Rosenkranz (1853). Das Hässliche wurde jedoch immer in seiner Beziehung zum Schönen gesehen – die Schöne und das Biest in den verschiedenen Varianten –, das heißt, hatte man erst ein Kriterium für Schönheit festgelegt, stellte sich fast automatisch das dazu passende Kriterium für Hässlichkeit ein: Nur Schönheit schafft Symmetrie, Hässlichkeit hingegen stört die Symmetrie, heißt es etwa bei Iamblichos von Chalkis.1 Um von Schönheit sprechen zu können, werden drei Vorzüge verlangt – in erster Linie Unversehrtheit oder Vollkommenheit –, während unvollkommene Dinge turpia sunt (Thomas von Aquin).2 Und Wilhelm von Auvergne bemerkt: »So nennen wir hässlich, wer drei Augen hat, aber auch einen Einäugigen.«3

Wie auch das Schöne, ist das Hässliche ein relativer Begriff.

Das Hässliche hat Karl Marx in seinen Ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844) sehr treffend definiert, im Zusammenhang mit Geld, aber man könnte es auch im Zusammenhang mit Macht verstehen:

Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich, denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld vernichtet. Ich – meiner Individualität nach – bin lahm, aber das Geld verschafft mir 24 Füße; ich bin also nicht lahm; ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch, aber das Geld ist geehrt, also auch sein Besitzer […]; ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge, wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudem kann er sich die geistreichen Leute kaufen [das stimmt nicht, viele Leute haben für ihr Geld nur dumme Personen gekauft, aber das ist eine andere Geschichte, Anm. d. Verf.], und wer die Macht über die Geistreichen hat, ist der nicht geistreicher als der Geistreiche?4

Im Lauf der Jahrhunderte ist viel über die Relativität des Hässlichen wie des Schönen geschrieben worden. Jakob von Vitry sagte im 13. Jahrhundert: »Jedenfalls mögen sich die Zyklopen, die alle einäugig sind, nicht weniger über jene wundern, die zwei Augen haben, wie wir uns über jene mit drei oder vier Augen wundern würden. […] Andererseits erachten wir die schwarzen Aethiopen für hässlich. Unter ihresgleichen jedoch gilt: je schwärzer, desto schöner.« Ein paar Jahrhunderte später schrieb Voltaire: »Fragt eine Kröte, was Schönheit ist […]. Dann wird sie antworten, das sei das Weibchen mit den schönen runden Augen, die aus dem kleinen Kopf hervorstehen, dem breiten, platten Maul, dem gelben Bauch und dem braunen Rücken. […] Fragt den Teufel: Er wird euch sagen, das Schöne sind zwei Hörner, vier mit Krallen bewehrte Pfoten und ein Schwanz.« Für Darwin scheinen die verschiedenen Bewegungen zum Ausdruck von Abscheu und Ekel in weiten Teilen der Welt identisch zu sein: »Ein Höchstmaß an Abscheu wird durch Mundbewegungen ausgedrückt, wie sie dem Erbrechen vorausgehen.« Aber in Feuerland beobachtet er Folgendes: »Einer der Wilden legte den Finger auf das in Blechdosen konservierte Fleisch, das ich gerade aß, und als es sich weich und kalt anfühlte, bekundete er ebenso viel Abscheu davor, wie ich es vor fauligem Fleisch getan hätte.«5

Gibt es universell gültige Ausdrücke für das Schöne? Nein, weil das Schöne Distanz bedeutet, also Abwesenheit von Leidenschaft. Das Hässliche hingegen ist Leidenschaft. Versuchen wir diesen Punkt zu verstehen, denn auch andere sagten schon, dass es ein ästhetisches Urteil über das Hässliche nicht geben kann. Ein ästhetisches Urteil setzt Distanz voraus: Ich halte eine Sache für schön, auch wenn ich sie nicht besitze; ich bringe meine Leidenschaften zum Schweigen. Wohingegen es scheint, dass das Hässliche gerade Leidenschaft erregt, nämlich Abscheu und Ekel. Wie soll da ein ästhetisches Urteil gefällt werden, wenn es keine Möglichkeit zur Distanz gibt?

Wahrscheinlich gibt es ein Hässliches in der Kunst und ein Hässliches im Leben. Etwas wird als hässlich beurteilt, wenn es dem Ideal der Schönheit nicht entspricht, wie wenn wir zum Beispiel sagen, die Blumenvase auf der nächsten Seite sei hässlich. Wissen Sie, wer sie gemalt hat? Hitler, es ist eines der Bilder des jungen Hitler. Es gibt eine leidenschaftliche Reaktion auf das, was wir als unangenehm empfinden, als abstoßend, grauenhaft, anstößig, ekelhaft, grotesk, schrecklich, entsetzlich, grausig, fürchterlich, grässlich, plump, fratzenhaft, ungestalt, furchtbar, scheußlich, entstellt, äffisch, bestialisch … (im Synonymwörterbuch gibt es mehr Synonyme für das Hässliche als für das Schöne).

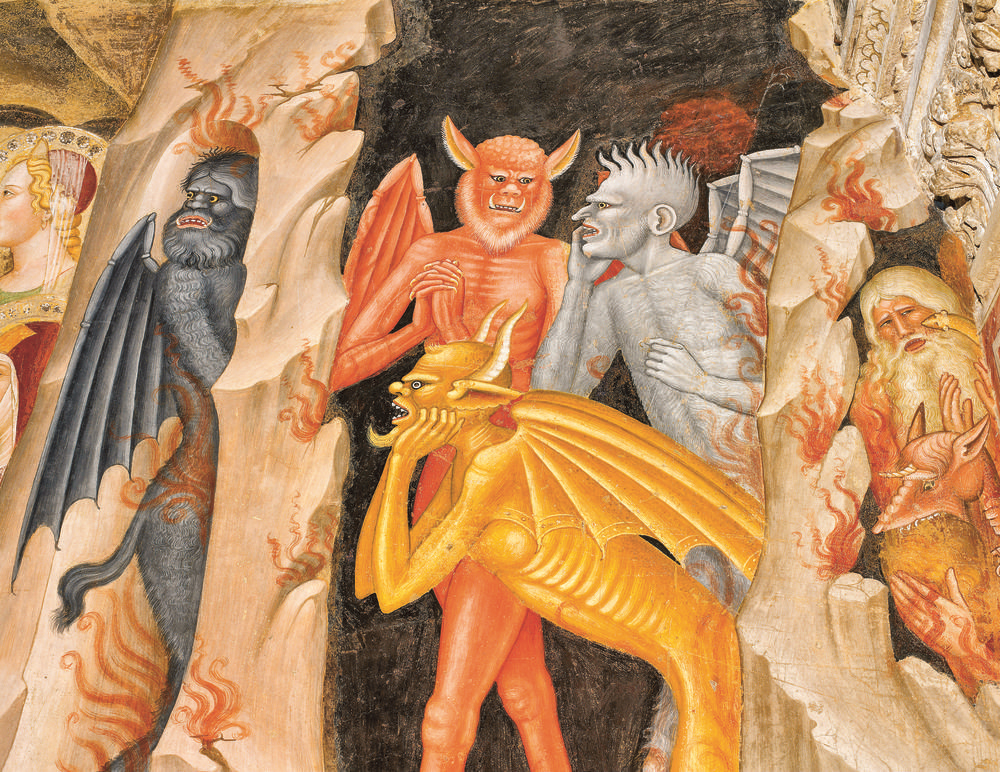

Doch gegen Platon, der empfahl, die Darstellung des Hässlichen ganz zu vermeiden, hat sich seit Aristoteles noch jede Epoche herausgenommen, auch das Hässliche im Leben auf ästhetische Weise darzustellen, um damit das Schöne hervorzuheben oder eine bestimmte moralische These zu vertreten. Wie Bonaventura sagte, dicitur imago diaboli pulchra quando bene repraesentat foeditatem diaboli, »man nennt das Bild des Teufels schön, wenn es die Hässlichkeit des Teufels gut wiedergibt«.

Die Kunst hat also in der Darstellung der Hässlichkeit des Teufels ihr Bestes gegeben. Aber der Wettstreit in der Darstellung des Hässlichen lässt vermuten, dass es unterschwellig eine wahre Lust am Grauenhaften gegeben hat, ersichtlich nicht nur an den verschiedenen Visionen der Hölle. Und sagen Sie mir nun nicht, all die Unterwelten seien lediglich ersonnen worden, um den Gläubigen Angst einzujagen. Sie wurden auch erdacht, um ihnen eine irre Lust zu verschaffen. Ebenso die verschiedenen Darstellungen des Triumphs des Todes, die die Schönheit des Skeletts in Szene setzen, und Die Passion Christi von Mel Gibson: Man erlebt das Grauenhafte als Quelle der Lust. Dazu schrieb bereits Schiller in seiner Abhandlung Über die tragische Kunst (1792):

Vielmehr lehrt die Erfahrung, dass der unangenehme Affekt den größern Reiz für uns habe und also die Lust am Affekt mit seinem Inhalt gerade in umgekehrtem Verhältnisse stehe. Es ist eine allgemeine Erscheinung in unserer Natur, dass uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt, dass wir uns von Auftritten des Jammers, des Entsetzens mit gleichen Kräften weggestoßen und wieder angezogen fühlen. Alles drängt sich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte; das abenteuerlichste Gespenstermärchen verschlingen wir mit Begierde, und mit desto größerer, je mehr uns dabei die Haare zu Berge steigen. […] Wie zahlreich ist nicht das Gefolge, das einen Verbrecher nach dem Schauplatz seiner Qualen begleitet.6

Von den unzähligen Beschreibungen von Marterungen – die man nicht hätte anfertigen müssen, wenn nicht um der Lust willen, die man offenbar dabei empfand, denn sonst hätte es genügt zu sagen: »Der Verurteilte wurde hingerichtet« – betrachte man in der Chronik des Niketas Choniates die Schilderung der Folter, die Ende des 12. Jahrhunderts in Byzanz dem abgesetzten Basileus Andronikos zugefügt wurden (Historia XI, 8, 5–10):

So wurde er an die Öffentlichkeit gebracht und Kaiser Isaakios gegenübergestellt. Dieser gab ihn der allgemeinen Misshandlung preis. Man überschüttete ihn mit Schmähungen, hieb ihn mit Stöcken auf Kopf und Rücken, raufte ihn am Bart, schlug ihm die Zähne ein und riss ihm alle Haare aus. […] Dann hieb man Andronikos mit einem Beil die rechte Hand ab und warf ihn wieder in das gleiche Gefängnis, ohne Essen, ohne Trank, ohne die geringste Pflege. Nach einigen Tagen wurde ihm ein Auge ausgestochen. Dann setzte man ihn auf ein räudiges Kamel und führte ihn im Triumph auf dem Marktplatz herum. Die einen schlugen ihn mit Knütteln auf den Kopf, andere steckten ihm Mist in die Nase oder tauchten Schwämme in den Urin von Rindern und Menschen und drückten sie über seinem Gesicht aus; einige stachen ihn sogar mit Bratspießen zwischen die Rippen oder warfen schamlos mit Steinen nach ihm. […] Selbst als Andronikos schon an den Füßen aufgehängt war, ließ der hirn- und herzlose Pöbel nicht von dem Vielduldenden ab; sie rissen Andronikos das Kleid herunter und misshandelten seine Zeugungsglieder. Ein ruchloser Kerl bohrte ihm ein langes Schwert durch den Schlund in die Eingeweide, und einige Lateiner trieben mit beiden Händen ein Krummschwert in seinen After, um zu schauen, wessen Waffe schärfer sei.7

Andrea Bonaiuti

Abstieg zum Limbus, Teufel (Detail), zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts

Florenz, Santa Maria Novella

Katalanische Schule

Triumph des Todes, ca. 1446

Palermo, Palazzo Abatellis

Einige Jahrhunderte später erzählt der Barde der McCarthy-Ära und Meister des Hardboiled-Krimis, Mickey Spillane, in den frühen Fünfzigerjahren in Menschenjagd in Manhattan auf ähnliche Weise, wie der Held kommunistische Spione tötet:

Sie hörten mein Gebrüll und das schreckliche Getöse der Kanone, die Kugeln bohrten sich in ihre Eingeweide, zertrümmerten ihnen die Knochen, und es war das letzte, was sie hörten. Sie stolperten, als sie versuchten zu laufen, sie fühlten, wie ihr Innerstes nach außen gerissen wurde, und vielleicht sahen sie auch noch, wie es sich über die Wände verteilte. Der Kopf des Generals zerbarst in glänzende, feuchte Einzelteile, die auf den Fußboden klatschten. Der Kerl aus der U-Bahn versuchte, die Kugeln mit den Händen aufzuhalten. Er löste sich in einen Alptraum aus dunkelblauen Löchern auf. Nur der Typ mit dem Filzhut machte den verzweifelten Versuch, sein Schießeisen aus der Hosentasche zu reißen. Zum ersten Mal zielte ich ganz genau mit meiner Maschinenpistole und trennte ihm den Arm von der Schulter. Er fiel gleich neben ihm auf den Boden, und ich ließ ihm ausreichend Zeit, sich die Sache genau anzuschauen. Er konnte es ganz offensichtlich nicht glauben, was da passierte.8

Aber gehen wir noch einmal zurück. Die Griechen setzten, indem sie das Schöne mit dem Guten verbanden, kalòs kai agathòs, physische Hässlichkeit mit moralischer Hässlichkeit gleich, und so kommt es, dass in der Ilias Thersites der hässlichste Mann vor Ilios war: »Krummbeinig war er und hinkend auf einem Fuß […] und darüber zugespitzt war er am Kopf, und spärlich sproßte darauf die Wolle.«9 Er war böse wie die Sirenen, die hier als abstoßende Vögel und nicht als wunderschöne Frauen erschienen wie in der europäischen Dekadenz. Ebenso böse sind auch (und bleiben es bis zu Dante) die Harpyien im Wald der Selbstmörder, schauerlich wie der Minotaurus, schauerlich wie die Medusa, die Gorgo, der einäugige Polyphem.

Terrakottarelief mit Gorgo und Pegasus

6. Jahrhundert v.Chr.

Syrakus, Archäologisches Museum

Doch die griechische Kultur sieht sich seit Platons Zeiten mit einem Problem konfrontiert: Wie konnte Sokrates hässlich sein, wo er doch eine so große Seele besaß? Und wie konnte Äsop hässlich sein? Dem Äsoproman zufolge war er »hässlich und zu schwerer Arbeit unbrauchbar. Er hatte einen Hängebauch und einen vorstehenden Kopf, war stumpfnasig, taub und von schmutziger Hautfarbe. Wie ein Krüppel sah er aus, seine Arme waren verschieden lang, und er ging krumm.«10 Außerdem stotterte er. Nur gut, dass er schreiben konnte …

Lucas Cranach der Ältere

Die Passion Christi. Die Geißelung, erstes Viertel des 16. Jahrhunderts

Xilografia, Straßburg, Cabinet des Estampes et des Dessins

Für das Christentum hingegen ist anscheinend alles schön. Ja, die christliche Kosmologie und Theologie verbreiten sich über die Schönheit des Universums, auch Ungeheuer und das Hässliche sind Bestandteil der kosmischen Ordnung, wie das Dunkel auf einem Gemälde, das das Licht umso mehr hervortreten lässt. Es gibt unzählige Seiten dazu, vor allem bei Augustinus. Aber es war Hegel, der daran erinnerte, dass mit dem Christentum das Hässliche Einzug in die Kunstgeschichte hielt, denn »Christus gegeißelt, mit der Dornenkrone, das Kreuz zum Richtplatz tragend, ans Kreuz geheftet, in der Qual eines martervollen, langsamen Todes hinsterbend, lässt sich in den Formen der griechischen Schönheit nicht darstellen. Darum erscheint der leidende Christus als hässlich, und seine Feinde«, so Hegel weiter, »werden, indem sie sich Gott gegenüberstellen, ihn verurteilen, verspotten, martern, kreuzigen, als innerlich böse vorgestellt, und die Vorstellung der inneren Bosheit und Feindschaft gegen Gott führt nach außen hin die Hässlichkeit, Roheit, Barbarei, Wut und Verzerrung der Gestalt mit sich«.11 Sodass Nietzsche schließlich, radikal wie immer, sagen konnte: »Der christliche Entschluss, die Welt hässlich und schlecht zu finden, hat die Welt hässlich und schlecht gemacht.«12

In dieser hässlichen Welt erlangt die körperliche Züchtigung einen besonderen Wert. Und damit man nun nicht glaubt, derlei Strafmaßnahmen habe es nur im Mittelalter gegeben, sei hier ein Text aus dem 17. Jahrhundert zitiert, in dem Pater Segneri von den Strafen und Qualen des Ignatius von Loyola erzählt. Ich kommentiere ihn mit einer Geißelung von Lucas Cranach:

Oben trug er das raueste Sackleinen, unten einen stachligen Bußgürtel: um die nackten Hüften legte er sich stechende Brennnesseln, dornige Schösslinge oder spitze Eisen; jeden Tag, außer an Sonntagen, fastete er mit Wasser und Brot, sonntags fügte er zum Genuss bittere Kräuter hinzu, die mit Asche und Erde vermischt waren; bisweilen brachte er drei, sechs oder sogar acht Tage ohne Essen zu; bis zu fünf Mal pro Tag und Nacht peitschte er sich mit einer Kette, bis er blutete; mit einer Sichel schlug er sich heftig in die nackte Brust […]; sieben Stunden täglich verbrachte er kniend, in tiefe Andacht versunken; dabei vergoss er keine Träne und hörte nie auf, sich selbst zu peinigen. An diesem Büßerleben in der Grotte von Manresa hielt er unerbittlich fest, selbst lange, quälende Krankheiten, von denen er heimgesucht wurde, vermochten ihn nicht davon abzuhalten, ebenso wenig wie Schwäche- oder Zitteranfälle, Besinnungslosigkeit oder hohes Fieber.13

Im Mittelalter wimmelt es nur so von Monstren, aber es ist unsere Empfindung, die uns die mittelalterlichen Ungeheuer hässlich erscheinen lässt. Sie sind abnorm, sie haben nur einen Fuß, und ihr Mund sitzt auf der Brust. Sie sind portenta, »Vorzeichen«, sie wurden von Gott als Überbringer übernatürlicher Botschaften erschaffen. Jedes Ungeheuer besitzt eine spirituelle Bedeutung, und in diesem Sinn betrachtet man sie im Mittealter nicht als hässlich, höchstens als interessant und märchenhaft. Das ist ähnlich wie bei unseren Kindern heute, die die Dinosaurier bis ins Detail auswendig kennen und zwischen einem Tyrannosaurus Rex und einem Stegosaurus ohne Weiteres zu unterscheiden wissen. Die Monstren werden als treue Weggefährten wahrgenommen. Und so betrachtet man im Mittelalter auch die Drachen mit zugewandter Neugier, weil sie Sinnbilder sind. In der Arche Noah ist auch Platz für sie, freilich in einer besonderen Abteilung, doch auch sie werden zusammen mit den anderen, nicht monströsen Tieren von Noah gerettet.

Ein wissenschaftliches Interesse für die Teratologie im eigentlichen Sinn entstand zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert, als man sich für missgebildete Föten, Missgeburten und Launen der Natur zu interessieren begann; man sammelte Skelette und schriftliche Zeugnisse, sogar in Formalin eingelegte Leichen.

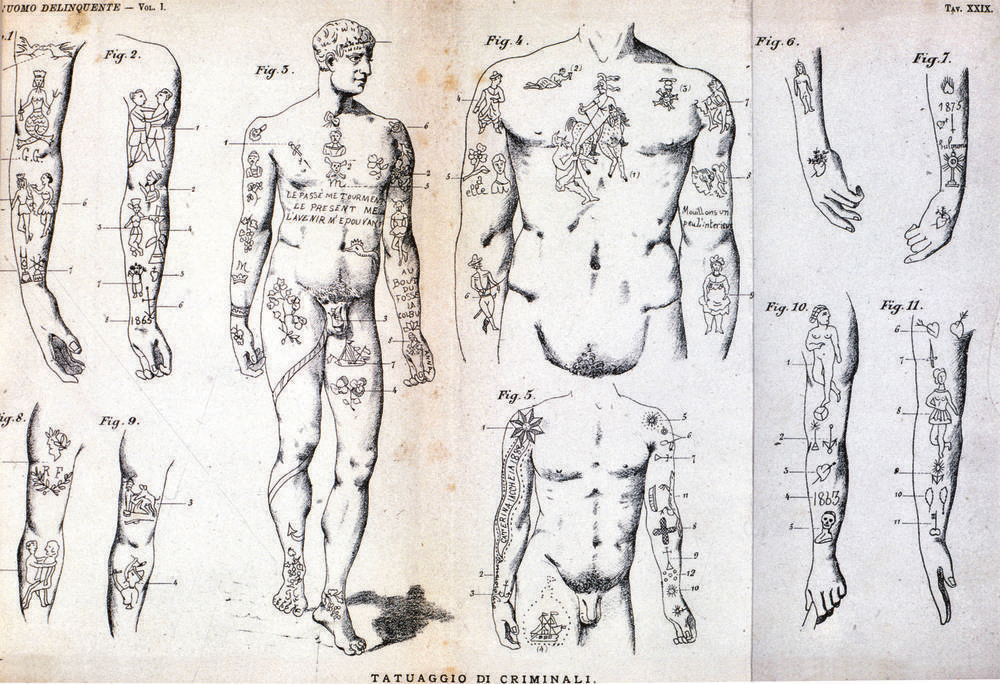

In diesem Klima bildet sich die Physiognomik heraus, und über Ähnlichkeiten zwischen dem menschlichen und dem tierischen Antlitz – wobei es außer in wenigen Fällen wie etwa dem des Löwenmenschen in der Regel um hässliche Antlitze geht – versucht man, den Charakter eines Individuums durch Analogien zum Tierreich zu verstehen. Und von der Physiognomik gelangt man im Lauf von ein paar Jahrhunderten zu Cesare Lombroso, der in L’uomo delinquente (1876) schreibt:

Wer kann wissen, bis zu welchem Grad Skrofeln, Hemmung der Entwicklung und Rachitis kriminelle Tendenzen ausgelöst oder befördert haben? Wir fanden 11 Bucklige auf 832 Verbrecher, fast alle Diebe oder Stupratoren. Virgilius fand 3 Rachitische und 1 mit gehemmter Entwicklung des Skeletts auf 266 von ihm untersuchte Verbrecher, 6 Stotterer, 1 mit Hasenscharte, 5 Schielende, 45 mit Skrofeln und 24 von Karies Befallene. Seiner Meinung nach wiesen 143 von 266 körperliche Degenerationserscheinungen auf. Vidocq beobachtete, dass alle großen Mörder, die ihm untergekommen waren, krumme Beine hatten. […] Bei allen Verbrechern, besonders Dieben und Mördern, sind die Geschlechtsorgane sehr frühzeitig entwickelt, insbesondere bei Diebinnen, bei denen wir bereits im Alter von 6 oder 8 Jahren eine Neigung zur Prostitution feststellen konnten.14

Tätowierungen von Kriminellen

Bildtafel in dem Buch L’uomo delinquente

von Cesare Lombroso (1835–1909), Privatsammlung

Durch die Jahrhunderte, lange vor Lombroso, entwickelte sich die Physiognomik, die sich mit dem Feind beschäftigte. Der Feind, das kann der mystische Widersacher sein, der politische oder religiöse Gegner. In einigen protestantischen Karikaturen wird der Papst als Antichrist dargestellt. Zu den Merkmalen des Antichristen zählen (ich habe eine kleine Collage gemacht): »Sein Kopf ist wie eine feurige Flamme; sein rechtes Auge ist blutunterlaufen, sein linkes von blauschwarzer Farbe, und er hat zwei Pupillen; seine Wimpern sind weiß; und seine Unterlippe ist groß; sein rechter Oberschenkel mager; und seine Füße breit; sein Finger gequetscht und länglich, und er hat einen Leprafleck auf dem Handrücken.«15 Bei Hildegard von Bingen (12. Jahrhundert) heißt es: »Seine [des ›Sohns des Verderbens‹] Augen glühen wie Feuer, seine Ohren sind wie die eines Esels, Nase und Maul wie die eines Löwen […]. Klaffend sperrt er sein Maul auf und knirscht und wetzt furchtbar die eisenähnlichen, schaurigen Zähne.«16 Hässlich sind natürlich alle Rassenfeinde wie der Sarazene im sizilianischen Puppenspiel, auch die Armen sind hässlich. In der Bildhauerkunst sind keine wirklich befriedigenden Darstellungen anzutreffen, ich kann aber auf die Schilderung des Franti in Edmondo De Amicis’ Roman Herz von 1886 verweisen: »Ich verabscheue ihn. Er ist ein niederträchtiger Kerl. […] Es ist etwas Abscheu Erregendes auf dieser niedern Stirn, in den trüben Augen, welche sich unter dem Schirm seiner Mütze aus Wachsleinwand fast verstecken. […] Seine Karten, Hefte, Bücher, alles ist zerknittert, zerrissen, beschmutzt, das Lineal gezähnt, die Feder zerkaut, die Fingernägel benagt, die Kleider voller Schmutzflecke und Risse, die er beim Balgen erhält.«17

Und schließlich: der Rassenfeind. Denken wir etwa an die Darstellung der Afroamerikaner in der faschistischen Propaganda des Zweiten Weltkriegs. Doch auch die Encyclopedia Britannica von 1798 schreibt unter dem Stichwort »Negro« Folgendes:

Runde Wangen, hohe Wangenknochen, eine etwas erhöhte Stirn, eine kurze, breite und flache Nase, dicke Lippen, kleine Ohren, Hässlichkeit und eine unregelmäßige Gestalt kennzeichnen ihre äußere Erscheinung […] Die berüchtigten Laster scheinen Teil dieser unglückseligen Rasse zu sein: Faulheit, Rachsucht, Grausamkeit, Schamlosigkeit, Diebstahl, Lügen, Fluchen, Ausschweifung, Bosheit und Trunksucht haben offenbar die Prinzipien des Naturgesetzes getilgt und die Gewissensregung zum Verstummen gebracht.

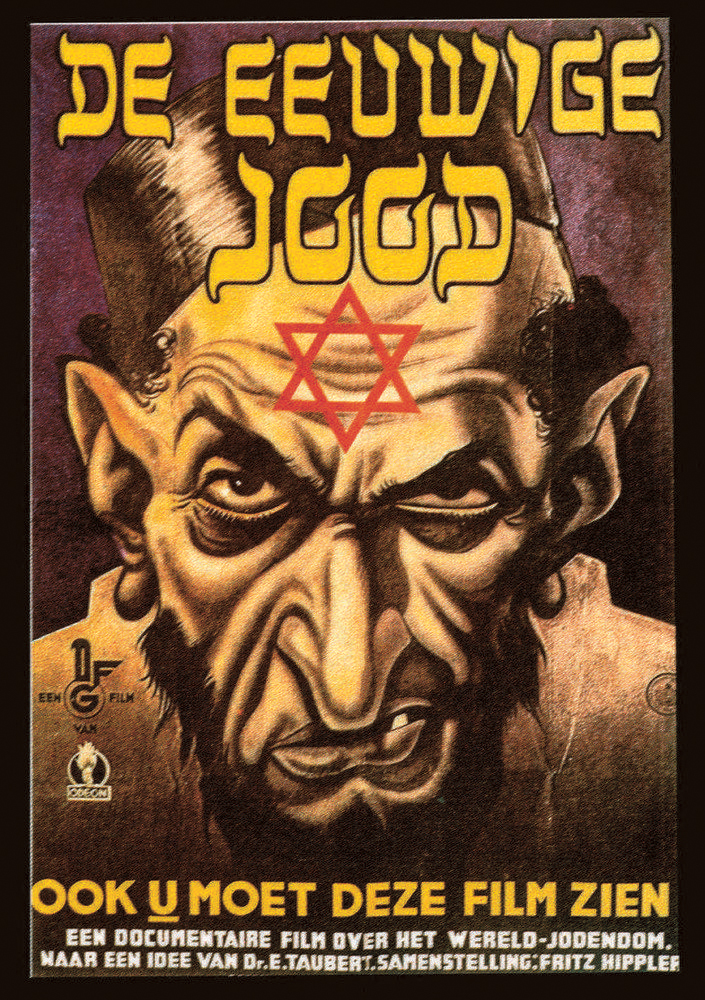

Und eine zivilisatorisch reifere Epoche sieht den Juden so:

Diese lauernden und immer falschen Augen, dieses versteckte Lächeln, diese Lippen, die der Hyäne ähnlich sehen. Und dann dieser plötzliche Blick, der sich schwer, bleiartig dumm gehen lässt. Das durchdringende Negerblut! Diese immer unruhigen Ansätze der Lippen und Nasen, gewunden, tiefliegend, aufsteigend, in der Verteidigung liegend, voller Hass und Abscheu vor euch! […] Ihre Nase, der »Zinken« eines Betrügers, eines Verräters […] Alle möglichen zweifelhaften Verbindungen, alle Verrätereien, die aus ihrem Mund vorschießen, auf diese widerliche Spalte herabhängen, herabstürzen, diese verrottete Nase, dieser Halbmond, die ekelhafte jüdische Grimasse […], die so scheußlich, so klebrig ist: der Blutsauger! […] Wehe dem Verdammten! Krepiere, unmögliches Tier! Abschaum!18

Wer spricht hier? Hitler? Nein: Louis-Ferdinand Céline in Die Judenverschwörung in Frankreich (1937).

Antisemitisches Propagandaplakat des Films Der ewige Jude, übers. ins Niederländische und verbreitet in den von der Deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten, 1940–41, Regie: Fritz Hippler

Oder Folgendes, wonach ein Jude weder Schauspieler noch Musiker sein kann:

Wir können uns auf der Bühne keinen antiken oder modernen Charakter, sei es ein Held oder ein Liebender, von einem Juden dargestellt denken, ohne unwillkürlich das bis zu Lächerlichkeit Ungeeignete einer solchen Vorstellung zu empfinden. Ungleich wichtiger, ja entscheidend wichtig ist jedoch die Beachtung der Wirkung auf uns, welche der Jude durch seine Sprache hervorbringt. […] Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt unserem Ohre zunächst ein zischender, schrillender, summsender und murksender Lautausdruck der jüdischen Sprechweise auf. […] Wie ausnehmend wichtig dieser Umstand zur Erklärung des Eindrucks namentlich der Musikwerke moderner Juden auf uns ist, muss vor allem erkannt und festgehalten werden. […] Auf jedem Gebiete der Kunst, nur nicht auf demjenigen, dessen Grundlage der Gesang ist, sollten wir, einer natürlichen Annahme gemäß, den Juden je für kunstbefähigt halten dürfen.19

Wer spricht hier? Céline? Nein: Richard Wagner in Das Judentum in der Musik von 1850.

Andererseits soll die Hässlichkeit angeboren sein, im Blut liegen. Ein Beispiel dafür:

Unser Rassismus muss in Fleisch und Blut übergehen […], sonst betreiben wir am Ende die Sache der Mestizen und der Juden, der Juden, die in allzu vielen Fällen den Namen wechseln und sich mit uns vermischen konnten, so wie sie noch leichter und ohne aufwendige und mühsame Praktiken einen Gesinnungswandel vortäuschen können. […] Es gibt nur ein Zeugnis, mit dem man die Rassenmischung und das Judentum aufhalten kann: das Zeugnis des Blutes.

Wer spricht hier? Wagner? Nein: Giorgio Almirante, der Vorsitzende des neofaschistischen Movimento sociale italiano, gegen die treugläubigen Anhänger eines ideologischen Pseudorassismus.

An einem bestimmten Punkt der Geschichte allerdings – wobei wir das Hässliche in komischen und obszönen Genres wie der Volksdichtung beiseitelassen – wird der Manierismus auf das Interessante im Hässlichen aufmerksam, und es erscheinen Texte, die Verständnis und eine gewisse Zärtlichkeit dafür aufbringen – man denke etwa an die Figur des Caliban im Sturm von Shakespeare. Da gibt es das Lob des schönen Silberhaars bei Du Bellay, das Lob der schlaffen Brüste bei Marot, das Lob der Hinkenden bei Montaigne, die Erkundung des Alters in den Karikaturen Leonardo da Vincis, die an einem bestimmten Punkt an Michelangelo erinnern, der sich als alter Mann beschreibt und dabei von seinen Augen spricht, »das Augenblau zermahlen und zerstochen«, von den »Zähnen, die Instrumententasten gleichen […] Jeden lässt mein Gesicht vor Schreck erbleichen«.

Neben dem Verständnis, das von Mitgefühl herrührt, gibt es auch die Faszination für den Körper als Verfallsprodukt einstiger Schönheit, was nichts mit den erzieherischen Absichten der mittelalterlichen Schilderungen von Höllenqualen zu tun hat. Hier geht es um Verfall um des Verfalls willen, ohne moralische Botschaft. So ruft der barocke Dichter Andreas Gryphius in Über die Gebeine der ausgegrabenen Philosetten aus:

O häßlicher Anblick! Wo sint die güldnen haar!

Wo ist der stirnen schnee? wo ist der glantz der wangen?

Der wangen die mitt blut und lilien umbfangen?

Der rosen rote mund? Wo ist der zähne schar?

Wo sindt die sternen hin? wo ist der augen paar?

Mitt dehm die liebe spielt/jetzt flechten schwartze Schlangen

Sich umb das weite maul/die nasen ist vergangen

Die keinem helfenbein vorhin zu gleichen war.

Ist jemand der noch kan behertzt und sonder grawen

Der ohren kahlen ortt/der augen lucken schawen?

Ist jemand/der sich nicht für dieser Stirn entsetzt?20

Und dann gibt es da im 17. Jahrhundert die Hässlichkeit des Cyrano de Bergerac, den Edmond Rostand uns so vorstellt: »Seine Nase war nicht lang, sondern eine Hakennase; er war nicht großzügig, weil er seinen Vater ausnutzte; er war nicht in Roxane verliebt, weil er homosexuell war, er war Syphilitiker […] Nichtsdestoweniger war er ein großer Schriftsteller.« Doch der Tradition gemäß sieht Cyrano eben wie beschrieben aus, und so präsentiert er sich auch seinem Freund Le Bret:

Schau mich doch an und gieb mir dann Bescheid

Wie viele Hoffnung dieses Trumm von Nase

Mir übrig lässt! Ich bin nicht so verblendet. –

In schwachen Stunden zwar, wenn heitrer Abend

Aus einem Park mir seine Düfte labend

In dieses große Riechorgan entsendet,

Und ich beim Strahl des Mondes muss erlauschen

Wie Liebespärchen Flüsterworte tauschen,

Dann denk ich mir, es wäre doch ergötzlich,

Im Vollmond, Arm in Arm, ein Schäferspiel;

Ich schwärme, werde kühn … und sehe plötzlich

Als Schatten an der Mauer mein Profil.21

Weiter geht es zur Dekadenz und dem Sinn für die Schönheit der Krankheit von Violetta Valéry, die an Schwindsucht dahinsiecht, über die verschiedenen sterbenden Ophelias bis hin zu poetischen Stücken wie dem von Barbey d’Aurevilly für Léa. Und dann ist da der, den die Bosheit hässlich und die Hässlichkeit böse gemacht hat, das Monster des Naturforschers Frankenstein von Mary Shelley, das seine Klage anstimmt: »Glaub mir, oh, Frankenstein; ich war einst gut und war entflammt von Menschlichkeit und Liebe; doch bin ich nicht allein, zutiefst allein? Selbst du, der mich geschaffen, scheust vor mir zurück. Was hätte ich von denen zu erhoffen, die mir durch nichts verbunden sind?«22

Der Moment in der Geschichte der Kunst, in dem man sich der zentralen Bedeutung des Hässlichen wahrhaft bewusst wird, ist jedoch der Beginn der Frühromantik mit ihrem Sinn für das Erhabene, und das Erhabene, das ist die Großartigkeit des Schauderhaften, des Sturms, der Ruinen. Am besten bringt dieses romantische Gefühl wohl Victor Hugo in seinem Vorwort zu Cromwell zum Ausdruck. Er schreibt: »Der Mensch zog sich angesichts der gewaltigen Veränderungen in sich selbst zurück; er begann, Mitleid zu fühlen mit der Menschheit und über die bittren Herabwürdigungen des Lebens. Aus dieser Empfindung machte das Christentum die Melancholie. […] Bis zu dieser Zeit hatte die ausschließlich epische Dichtung der Alten, ebenso wie der Polytheismus und die antike Philosophie, sich mit der Natur nur von einem einzigen Gesichtspunkt aus befasst und aus der Kunst nahezu alles, was in der zur Nachahmung sich darbietenden Welt nicht einer bestimmten Vorstellung vom Schönen entsprach, gnadenlos verbannt.«23

Noch aussagekräftiger, was die Darstellung des Hässlichen anbelangt, ist sein Roman Der lachende Mann:

Die Natur hatte ihre Wohltaten an Gwynplaine verschwendet. Sie hatte ihm erst einen Mund gegeben, der bis an die Ohren reichte, Ohren, die sich bis zu den Augen erstreckten, eine unförmige Nase, ganz dazu gemacht, dass ein Grimassenschneider seine Brille darauf hin und her schwanken lässt, und ein Gesicht, das man nicht ansehen konnte, ohne zu lachen. Aber hatte das wirklich die Natur getan? […] Allem Anschein nach hatten geschickte Kinderabrichter an diesem Gesicht gearbeitet. […] Diese in Sezierungen, Quetschungen und Verbänden geschickte Wissenschaft hatte den Mund gespalten, die Lippen erschlafft, das Zahnfleisch entblößt, die Ohren ausgereckt, die Knorpel verschoben, Brauen und Wangen aus ihrer Lage gebracht, den Jochbeinmuskel erweitert, die Nähte und Narben vertuscht, die Haut wieder über die verletzten Stellen hinübergelegt und dabei doch das Grinsen des Gesichts aufrechterhalten, und aus dieser kräftigen und tiefdurchdachten Schnitzarbeit war diese Maske, Gwynplaine, hervorgegangen.24

Eine Beschreibung, die auf viele Männer unserer heutigen Zeit zutreffen könnte … Aber gerade weil er so hässlich ist, entfacht Gwynplaine die Leidenschaft einer verdorbenen und dekadenten Frau wie Lady Josiane. Als sie entdeckt, dass Gwynplaine in Wirklichkeit Lord Chancharlie ist, will sie, dass er ihr Liebhaber wird, und sagt zu ihm:

»Ich liebe dich nicht allein, weil du hässlich bist, sondern weil du niedrig bist. […] Ein erniedrigter Liebhaber ist etwas Auserlesenes. Unter den Zähnen nicht den Apfel des Paradieses, sondern der Hölle zu haben, das führt mich in Versuchung, diesen Hunger und diesen Durst empfinde ich, diese Eva bin ich, die Eva der Tiefe. […] Gwynplaine, ich bin der Thron, du der Schemel. Wir wollen gleichen Fußes sein. Du bist nicht hässlich, du bist missgestaltet. Das Hässliche ist klein, das Missgestaltete groß. Das Hässliche ist die Fratze des Teufels hinter dem Schönen. Das Missgestaltete ist die Kehrseite des Erhabenen, sein Gegensatz. […] Ich liebe dich«, schrie sie und küsste ihn, als ob sie ihn beißen wollte.

Vom 18. Jahrhundert an nimmt die Zahl der Hässlichen und der Verdammten zu, und es ist meiner natürlichen Scham geschuldet, wenn ich in der folgenden Beschreibung des Monsieur Courval – des Präsidenten Courval – in Die 120 Tage von Sodom (1785) des Marquis de Sade eine Auswahl getroffen habe:

Er bildete fast nur mehr ein Skelett, er war groß, mager, dünn, hatte blaue erloschene Augen, einen fahlen, ungesunden Mund, ein vorgestrecktes Kinn und eine lange Nase. Er war behaart wie ein Satyr, hatte einen flachen Rücken und schlaffe, abfallende Hinterbacken, die eher wie zwei schmutzige, auf der Oberfläche seiner Schenkel schwimmende Scheuerlappen aussahen. Die Haut derselben war durch die Kraft von Geißelhieben derart verwelkt, dass man sie um die Finger winden konnte, ohne dass er es spürte. […] Da der Präsident an seiner ganzen Person in gleicher Weise schmutzig war und damit noch Neigungen verband, die mindestens so schweinisch waren wie seine äußere Person, konnte seine schlecht genug riechende Anwesenheit alle Welt nur wenig beglücken.25

Ich kann hier nicht mit Bildern von den Feinden James Bonds aufwarten, weil sie in den Filmen geschönt wurden, aber die Beschreibungen in den Romanen von Ian Fleming sind sehr präzise: Goldfinger sah aus, »als hätten die einzelnen Körperpartien früher zu verschiedenen Männern gehört«, und dem ist im Film nicht so. »Rosa Klebb sah aus wie die älteste und hässlichste Nutte der Welt.« Dr. No:

Sein Kopf war länglich und die Haut von dunklem, fast undurchdringlichem Gelb. […] Seine Augenbrauen waren dünn, schwarz und so stark nach oben geschwungen, dass sie wie aufgemalt wirkten. Darunter lagen schräge, pechschwarze Augen. Sie hatten keine Wimpern und glichen den Mündungen kleiner Revolver. […] Dr. No blieb drei Schritte vor ihnen stehen. »Verzeihen Sie bitte, wenn ich Ihnen nicht die Hand gebe.« Die tiefe Stimme war ausdruckslos. »Aber ich kann nicht. […] Ich habe keine Hände.«26

Es war ein großer Fußball von Kopf, zweimal so groß wie ein normaler und fast kugelrund. Die Haut war grauschwarz, straff und schimmernd wie bei dem Gesicht einer Leiche, die zwei Wochen im Wasser gelegen hat. Der Schädel war kahl bis auf einen dünnen, graubraunen Flaum über den Ohren. Sowohl Augenbrauen als auch Augenwimpern fehlten völlig, und die Augen standen so weit auseinander, dass man niemals in beide zugleich sehen konnte.27

Die ersten Lebensjahre der Kinder waren spätestens seit dem 17. Jahrhundert, dann mit den ersten Märchenerzählern im 18. und 19. Jahrhundert voller Schrecken und Albträume, vom Wolf in Rotkäppchen und dem schrecklichen Feuerfresser in Pinocchio bis hin zu geheimnisvollen und unheimlichen Wäldern. Und aus der Idee des Aufwühlenden entstehen ganz natürlich nun auch in der Literatur für Erwachsene die Vampire, der Golem und alle Arten von Gespenstern.

Pinocchio und der Feuerfresser

in: Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, mit Illustrationen

von Luigi und Maria Augusta Cavalieri, 1924

Doch mit dem Auftreten der Dampfmaschine und der Mechanisierung beginnt die Kultur sich auch mit der Hässlichkeit der modernen Stadt auseinanderzusetzen. Der erste Text, der berühmteste, stammt von Charles Dickens (1854):

Coketown […] war ein Triumph der Tatsache. […] Es war eine Stadt aus roten Ziegeln oder aus Ziegeln, die rot gewesen sein würden, wenn Rauch und Ruß es gelitten hätten. […] Es war eine Stadt von unnatürlicher Röte und Schwärze, die ungefähr so aussah wie das bemalte Gesicht eines Wilden. Es war eine Maschinenstadt und eine Stadt der hohen Essen, aus denen sich endlose Rauchschlangen immer und ewig emporringelten und niemals abgewickelt wurden.28

Die schiere Fülle an Schilderungen, die sich mit der Hässlichkeit der industriellen Welt beschäftigen, ist beeindruckend, angefangen von ebenjenem Dickens bis zu Don DeLillo und anderen heutigen Autoren. Und zur gleichen Zeit entsteht, als Reaktion auf die Hässlichkeit der industriellen Welt, als Flucht in den reinen Ästhetizismus, eine Religion der Schönheit, die zugleich eine Religion des Grauens ist. Denken wir an Baudelaires Das Aas aus dem Jahr 1857:

Gedenke des Dinges, das wir sahen, meine Seele, an jenem Sommermorgen, der so lieblich war: an eines Weges Biegung lag schändlich auf kieselübersätem Bett ein Aas;

Die Beine abgespreizt, gleich einem geilen Weib, heiß seine Gifte schwitzend, bot es schamlos lässig den offenen Bauch voll übler Dünste dar.

Die Sonne strahlte auf diese Fäulnis nieder, als gälte es, sie garzukochen und hundertfach der mächtigen Natur, was sie vereinigt hatte, zu erstatten; […]29

Und, um zu einem italienischen Dichter zu kommen, Das Lied des Hasses von Olindo Guerrini:

Wenn du schläfst dereinst, vergessen

unter der festen Erde,

und Gottes Kreuz steht aufgerichtet

über deinem Sarg,

wenn dir verfault die Wangen einsinken

zwischen die wackligen Zähne

und deine stinkenden Augenhöhlen

von Würmern wimmeln,

dann wird dir der Schlaf, der anderen Ruhe ist,

zu neuer Qual,

und ein Gewissensbiss wird kommen kalt und zäh

und dein Gewissen plagen.

Wird scharf und grausam

kommen in dein Grab

Gott und seinem Kreuz zum Trotz.

und dir die Knochen zernagen.

[…]

Oh, mit welcher Freude werde ich die Krallen

versenken in deinen schamlosen Leib!

Auf deinem zusammengekauerten verrotteten Leib

lass ich mich nieder für alle Ewigkeit,

ich, das Gespenst der Rache und der Sünde,

der Schrecken der Hölle.

[…]30

Die Feier des Untergangs kennzeichnet die Werke der Avantgarde, wobei es nicht darum geht, die Futuristen gegen Picasso auszuspielen oder die Surrealisten gegen die Vertreter der informellen Kunst. Es entsteht ganz allgemein eine Haltung, die sich gegen alles Klassische wendet. Das beginnt bei den Gesängen des Maldoror von Lautréamont:

Ich bin schmutzig. Die Läuse zerfressen mich. Die Schweine erbrechen sich bei meinem Anblick. Der Schorf und der Aussatz der Lepra haben meine von gelblichem Eiter bedeckte Haut in Schuppen verwandelt. Ich kenne weder das Wasser der Ströme noch den Tau der Wolken. Auf meinem Nacken wächst wie auf einem Misthaufen ein ungeheurer Pilz mit Doldenstielen.31

Und dann das Technische Manifest der futuristischen Literatur von 1912:

Wir werden alle brutalen Töne gebrauchen, alle ausdrucksvollen Schreie des heftigen Lebens, das uns umgibt. Führen wir mutig das »Hässliche« in die Literatur ein. […] Man muss jeden Tag den Altar der Kunst anspeien!32

Und Aldo Palazzeschi in Der Gegenschmerz von 1913:

Wir müssen unsere Kinder zum Lachen erziehen, zum maßlosen und frechen Lachen […] Wir werden ihnen also erzieherische Spielsachen geben, bucklige, blinde, brandige, lahme, schwindsüchtige, syphilitische Puppen, die mechanisch weinen, schreien, sich beklagen, an epileptischen Anfällen leiden, an Pest, Cholera, Blutungen, Hämorriden, Skrofeln, Wahnsinn, die röcheln und sterben […] Bedenkt die Freude, um euch herum viele Bucklige, Blinde, Zwerglein und Lahme, diese göttlichen Auskundschafter der Freude wachsen zu sehen. […] Wir Futuristen wollen die romanischen Völker, und insbesondere unser Volk, vom Schmerzempfinden, dieser passatistischen Syphilis, heilen, die durch chronische Romantik, scheußliche Gefühlsduselei und pietätvolle Sentimentalität noch verschlimmert wird und die jeden Italiener bedrückt. […] Den Kindern müssen wir die größte Auswahl an Fratzen und Grimassen beibringen, Stöhnen, Wehklagen, Gekreisch, den Gebrauch des Parfüms durch den übler Gerüche ersetzen.33

Natürlich kann sich die von den Massen beherrschte Welt gegen solche Provokationen der Avantgarde nur durch den Kitsch wehren, also durch die Fiktion der Kunst. So gibt es den märchenhaften Kitsch, den heiligen Kitsch, oder eine Fusion zwischen Kitsch und Avantgarde wie in der faschistischen Epoche.

Der Kitsch kann vielerlei sein. Man kann von Kitsch im Sinn von schlechtem Geschmack reden: Gartenzwerge, Glaskugeln, in denen es auf die Madonna von Oropa schneit, aber auch die »geschmacklosen schönen Dinge« in Guido Gozzanos Die Freundin von Nonna Speranza (1911):

Das heilige Haus von Loreto aus Stroh geflochten und die Büste von Alfieri, von Napoleon – die Blumenbilder (die geschmacklosen, schönen Dinge) – der etwas finstere kleine Kamin, die leeren Pralinenschachteln – die marmornen Früchte unter dem Glassturz – irgendein seltenes Spielzeug, die Muschelkästchen, die Souvenirs, Gruß, Andenken, Kokosnüsse – Venedig als Mosaik, die ein wenig blassen Aquarelle – die Briefmarken, die Truhen, die mit altmodischen Buschwindröschen bemalten Alben – die Bilder von Massimo d’Azeglio, die Miniaturen, unschlüssig vor sich hin träumende Gestalten […] die mit Damast bezogenen Stühle – karmesinrot […].34

Aber es gibt auch den Kitsch als Suche nach dem Effekt, das heißt: Wenn ich eine Frau darstelle, muss ich Lust bekommen, mit ihr zu schlafen. »Das Wesen des Kitsches ist die Verwechslung der ethischen mit der ästhetischen Kategorie«, so Hermann Broch. »Er will nicht ›gut‹, sondern ›schön‹ arbeiten. Es kommt ihm auf den schönen Effekt an.«35

Für die Schauspielkunst ist der Effekt ein wesentliches Element, eine ästhetische Komponente, während es sogar ein künstlerisches Genre gibt, ein spezifisch bürgerliches Genre, die Oper, wo der Effekt das grundlegende Bauprinzip ist.

Doch Kitsch kann auch entstehen, wenn etwas den Status der Kunst beansprucht, ohne ihn zu erreichen. Und wenn der Begriff des Kitsches einen Sinn hat, dann nicht, weil er eine Kunst bezeichnet, die Effekte erzielen will, denn in vielen Fällen strebt auch die große Kunst das an. Kitsch ist nicht per se ein Werk, das sich durch ein formales Ungleichgewicht auszeichnet, denn in diesem Fall wäre es nur ein hässliches Werk, und Kitsch ist auch nicht ein Werk, das Stilmerkmale aus einem anderen Kontext verwendet, denn das führt nicht notwendigerweise zu schlechtem Geschmack. Kitschig ist ein Werk, das sich zur Rechtfertigung seiner effektstimulierenden Funktion mit fremden Federn schmückt und sich als Kunst verkauft. Ein authentisches Beispiel für Kitsch ist meiner Meinung nach Giovanni Boldini, der seine Porträts von der Taille aufwärts nach den besten Regeln der Effekterzeugung konstruiert: Gesicht und Schultern (die unbedeckten Körperteile) entsprechen voll und ganz dem Kanon eines raffinierten Naturalismus. Die Lippen der Frauen sind fleischig und feucht, die Haut ruft im Betrachter taktile Empfindungen wach, der Blick ist sanft, provozierend, maliziös, träumerisch. Doch sobald er dazu übergeht, ein Kleid zu malen, wenn er vom Korsett zu den Rockfalten hinabgleitet, gibt Boldini seine »gastronomische« Technik auf. Die Konturen verlieren ihre Präzision, das Material zerfasert in leuchtende Pinselstriche, die Dinge werden zu Farbklumpen, die Gegenstände lösen sich in Lichtexplosionen auf. Der untere Teil in Boldinis Bildnissen erinnert an den Impressionismus. Es ist deutlich, dass es sich um Avantgardekunst handelt. Boldini zitiert aus dem Repertoire der zeitgenössischen Malerei. Im oberen Teil sucht er den Effekt, seine Frauen sind stilisierte Sirenen. Das Gesicht muss den Auftraggeber zufriedenstellen, was seine Haltung zu der Frau betrifft, aber es muss ihn auch zufriedenstellen, was seine Haltung zu Kunst angeht.

Wenn der Kitsch also ambivalent ist, kann das, was in der Vergangenheit Kitsch war, heute Kunst werden. Das hatte Susan Sontag vor Augen, als sie ihre Theorie des camp ausarbeitete.*4 Camp bemisst sich nicht an der Schönheit des Objekts, sondern am Grad seiner Stilisierung und Künstlichkeit. Das beste Beispiel dafür ist der Jugendstil, er verwandelte Beleuchtungskörper in blühende Pflanzen, das Wohnzimmer in eine Grotte oder brachte umgekehrt Orchideenstängel aus Gusseisen hervor, wie an den Eingängen zur Pariser Metro von Guimard zu sehen ist. Die Liste dessen, was Sontag als zum camp gehörig auffasst, reicht von Tiffany-Lampen bis zu Beardsley, von Schwanensee über Bellini-Opern bis zur Salome in der Regie von Lucchino Visconti, von bestimmten Fin-de-Siècle-Postkarten bis zu King Kong und alten Flash-Gordon-Comics, von den Kleidern aus den Zwanzigerjahren und den Federboas bis zu mit Perlen besetzten Fransenkleidern. Der Mensch an sich, die Entwicklung des Menschen interessiert diese Geschmacksrichtung nicht. Deswegen sind Oper und Ballett ein unerschöpfliches Reservoir für camp, weil keine dieser Formen der Komplexität der menschlichen Natur vollkommen gerecht werden kann. Wo es menschliche Entwicklung gibt, nimmt das Element camp ab. Unter den Opern ist La Traviata, wo die Personen ein kleines bisschen Entwicklung durchmachen, weniger camp als Il Trovatore, wo es überhaupt keine Entwicklung gibt. Wenn etwas nur hässlich ist statt camp, dann nicht, weil die Ambitionen des Künstlers zu gering gewesen wären, sondern weil er nicht versucht hat, etwas wirklich Ausgefallenes zu kreieren. »Das ist zu viel, das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.« Dies sind typische Äußerungen der Camp-Begeisterung. Camp ist die Serie von großen italienischen Farbfilmen rund um Maciste, camp ist die Sagrada Família von Gaudí, die Verwegenheit eines Mannes, allein machen zu wollen, was der Anstrengung von Generationen bedürfte, um verwirklicht zu werden. Die Dinge sind nicht camp, wenn sie alt werden, sondern wenn wir weniger davon betroffen sind und uns am Misslingen der Intention ergötzen können, statt das Ergebnis zu nutzen. Camp negiert die Unterscheidung zwischen schön und hässlich, wie sie für das normale ästhetische Urteil typisch ist; es stellt die Dinge nicht auf den Kopf, behauptet nicht, das Schöne sei hässlich und umgekehrt; es beschränkt sich darauf, der Kunst und dem Leben ein Ensemble an unterschiedlichen und komplementären Urteilskriterien zu bieten. Man denke hier an fast alle bedeutenden Werke der Kunst des 20. Jahrhunderts, die nicht zum Ziel haben, Harmonie zu schaffen, sondern Themen aufgreifen, die immer zerstörerischer und unlösbarer werden. Camp behauptet, dass der gute Geschmack nicht nur guter Geschmack ist; es gibt im Gegenteil einen guten Geschmack des schlechten Geschmacks. Camp ist schön, weil es schauderhaft ist.

An diesem Punkt verschwinden viele Ideen aus der Kunst, wenn auch nicht aus dem Leben, weil wir nicht wissen, ob diese faszinierenden Gestalten, die aus dem Weltraum kamen, hässlich oder schön sind, ob die Figuren Frank Frazettas hässlich oder schrecklich sind, ob die lebenden Toten – um George Romero eine Reverenz zu erweisen – nur schauerlich oder nicht vielmehr Träger eine politischen Botschaft sind, wie er suggeriert. Ist Splatter schön oder hässlich? Wollte die Künstlerscheiße von Piero Manzoni schön sein? Und im Internet findet man eine Reihe von Entstellungen großer Kunstwerke, wir sind versucht zu sagen: eine schöner als die andere. Es gibt auch das Hässliche in der Kunst, aber man sieht ja, wie schwierig es ist festzustellen, ob hässlich schön oder schön hässlich ist, wie die Hexen in Macbeth sagen.

Und im Leben? Im Leben scheinen die Vorbilder klar, und die Massenmedien, Kino und Fernsehen erklären uns, wer die Schönen und wer die Hässlichen sind, doch dann treffen wir auf der Straße andere Menschen, nicht schöne, und gelegentlich heiratet einer unseresgleichen einen oder eine davon, und sie gehen miteinander ins Bett, was von einigen feministischen Autorinnen als eine Art der Genderüberschreitung, als Aufhebung der sexuellen Differenz dargestellt wird.

Ich schließe mit einer Erzählung von Fredric Brown, Der Posten, die bekannt sein dürfte, aber es lohnt sich, die wesentlichen Punkte hervorzuheben:

Er war durchnässt und voll Kot, er hatte Hunger, ihm war kalt und er war fünfzigtausend Lichtjahre weg von zu Hause. Eine sonderbar blaue Sonne gab hier Licht, und die Schwerkraft, das Zweifache dessen, was er gewöhnt war, machte jede Bewegung zur Qual. […] Und jetzt war es auf einmal heiliger Boden, weil die Fremden auch da waren. Die einzige andere intelligente Rasse im Milchstraßensystem […] grausame, fürchterliche und abstoßende Monstren. […] Er war durchnässt und voll Kot, er hatte Hunger, ihm war kalt, und der Tag war rau von einem schrillen Wind, der ihm in den Augen weh tat. […] Er blieb wachsam und hatte sein Gewehr bereit. Fünfundzwanzigtausend Lichtjahre von zu Hause. […] Und dann sah er einen auf sich zu kriechen. Er zielte und feuerte. Der Fremde gab diesen sonderbaren, fürchterlichen Laut von sich, den sie alle ausstoßen, und lag dann bewegungslos da. Er schauderte bei dem Laut und beim Anblick des Fremden, der dort lag. Man hätte sich eigentlich nach einiger Zeit an sie gewöhnen müssen, aber ihm war es niemals möglich gewesen. An diese abstoßenden Geschöpfe mit nur zwei Armen und zwei Beinen, mit dieser totenbleichen weißen Haut und ganz ohne Schuppen.36

Browns Imagination führt uns zurück zum Anfangsthema – der Relativität des Hässlichen. Vielleicht werden wir ja den künftigen Kolonisatoren unseres Planeten grauenhaft vorkommen, aber da unsere Geschichte des Hässlichen uns gelehrt hat, dass das Hässliche verstanden, durchdrungen und gerechtfertigt werden muss, sei hier – neben einem Frauenporträt von Quentin Metsys – ein wunderbarer Text aus dem 17. Jahrhundert zitiert, Die Anatomie der Melancholie (1624) von Robert Burton, wo es heißt:

Es ist kein Liebender, der die Geliebte nicht vergöttert, sei sie so schief wie sie will, so krumm wie sie kann; runzlig, ranzig, blass, sommersprossig, rotes Haar und gelbe Haut, ein talgiges Galgengesicht oder eine runde, platte Schießscheibe, oder dumm, dürr und dürftig, schief und schäbig wie eine Vogelscheuche, kahl, glotzäugig, triefäugig, hohläugig, hühneräugig, schielt wie ein Huhn in der Sonne und blinzelt wie eine Katze vorm Ofen, hat Ränder und Ringe unter den Augen wie eine Eule, einen Spatzenmund und darüber einen Nasenhaken wie ein persischer Teppichhändler, oder eine spitze Fuchsnase, eine rote Rübe, eine plattgedrückte Nase wie ein Chinese, gelbe Biberzähne, oder schwarz und schief und durcheinander wie ein alter Judenfriedhof, zusammengewachsene Brauen über wimpernlosen Lidern, Hexenbart und Warzen, ihr Atem stinkt durch das ganze Zimmer, die Nase tropft Sommer und Winter, hat einen Kropf unterm Kopf und einen bayrischen Beutel unterm Kinn […] einen Hals wie ein Kranich, pendulis mammis, Titten wie Quitten oder gar keine […] lange schwarze Nägel, Schorf an den Händen und Räude an den Füßen, krumm, klapprig, rippendürr, lahm, Plattfüße, Schweißfüße, geht einwärts und schurrt mit den Schuhen, ein wahrer Wechselbalg, ein halbgebackenes Gespenst, schilt wie eine Rohrammer und schrillt wie der Griffel auf dem Schiefer. Eine wüste Schlampe, eine schleichende Pest, eine läufige Hündin und ranzige Otter, in summa und um’s kurz zu machen: ein Kuhfladen im Backofen. Du kannst sie nicht sehen, dich ekelt’s vor ihr; würdest am liebsten ins Gesicht ihr spucken oder, mit Verlaub, auf den Busen rotzen; remedium amoris, ein Heilmittel gegen die Liebe; denn sie ist eine Schlampe und Vogelscheuche; zetert und zankt, ein rammelndes Reff, dumm und dreist, feige und frech, ein Unflat, ungebildet und unerzogen […] aber er liebt sie, er bewundert sie, sieht an ihr kein Fehl und kein Falsch und will nur sie und sonst keine.37

[Vortrag im Rahmen der Milanesiana 2006]