Dies ist Magrittes Gemälde Die absolute Erkenntnis. Ich zeige es Ihnen, um Sie bei Laune zu halten. Im Übrigen machen Sie sich auf alles gefasst: Ein seriöser Vortrag über die Begriffe des Absoluten und Relativen müsste mindestens zweitausendfünfhundert Jahre dauern – so lang, wie die reale Debatte darüber. Ich behandle das Thema hier, weil die diesjährige Milanesiana sich den Titel »Konflikte des Absoluten« gegeben hat, und natürlich habe ich mich zunächst gefragt, was mit dem Begriff »absolut« intendiert sein könnte. Es ist die elementarste Frage, die sich ein Philosoph stellen kann.

Als Erstes bin ich im Internet auf die Suche nach Gemälden gegangen, die sich im Titel auf das Absolute beziehen, und was ich gefunden habe – außer diesem Magritte, der mir jedoch philosophisch nicht viel sagt –, sind Bilder mit Titeln wie La pittura dell’assoluto, Quête d’absolu, Auf der Suche nach dem Absoluten oder Marcheur d’Absolu – zu schweigen von dem, was die Werbung mit dem Begriff anstellt, wie in den Bildern des Parfums Assoluto von Valentino, des Biftecks L’Absolu oder des Absolut Vodka. Wie’s scheint, verkauft sich das Absolute gut.

Außerdem hat der Begriff des Absoluten mich auf eines seiner Gegenteile gebracht, nämlich den Begriff des Relativen, der in letzter Zeit sehr in Mode gekommen ist, seit Geistliche höchsten Ranges und sogar weltliche Denker eine Kampagne gegen den sogenannten Relativismus begonnen haben, der zu einem Schmähwort mit quasi terroristischen Zielen geworden ist, ähnlich dem Wort »Kommunismus« für Berlusconi. Ich werde mich hier jedoch damit begnügen, die Lage nicht etwa zu klären, sondern sie noch etwas mehr zu verwirren, indem ich deutlich zu machen versuche, dass beide Begriffe – je nach den Umständen und Kontexten – sehr verschiedene Dinge bedeuten können, weshalb man sie nicht wie Baseballschläger benutzen darf.

Nach den Wörterbüchern der Philosophie wäre »absolut« alles, was ab solutus ist, losgelöst von allen Bindungen oder Begrenzungen, etwas, das nicht von anderem abhängt, sondern seinen Grund, seine Ursache und Erklärung in sich selbst hat. Also etwas sehr Gottähnliches, in dem Sinne, dass Gott sich als der »Ich bin, der ich bin« (Ego sum qui sum) definierte, demgegenüber alles andere kontingent ist, also seine Ursache nicht in sich selbst hat und – auch wenn es zufällig existiert – ebenso gut nicht existieren oder morgen nicht mehr existieren könnte, wie es beim Sonnensystem oder bei jedem von uns der Fall ist.

Als kontingente und daher zum Sterben bestimmte Wesen haben wir ein verzweifeltes Bedürfnis zu denken, dass man sich an etwas Unvergängliches halten könne, also an ein Absolutes. Dieses Absolute kann jedoch transzendent sein, wie die biblische Gottheit, oder immanent. Wir brauchen gar nicht von Spinoza oder Giordano Bruno zu sprechen – mit den idealistischen Philosophen treten auch wir ins Reich des Absoluten ein, denn das Absolute ist ihnen zufolge (zum Beispiel bei Schelling) die unauflösliche Einheit des erkennenden Subjekts und dessen, was damals als dem Subjekt äußerlich angesehen wurde, wie die Natur oder die Welt. Im Absoluten identifizieren wir uns mit Gott, sind wir Teil von etwas, das sich noch nicht völlig vollendet hat: Prozess, Entwicklung, endloses Wachstum und endlose Selbstdefinition. Doch wenn dem so ist, können wir das Absolute weder jemals definieren noch jemals erkennen, da wir Teil von ihm sind, und das begreifen zu wollen wäre wie der Versuch des Barons Münchhausen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.

Die Alternative ist also, an das Absolute als etwas zu denken, das nicht wir sind und das woanders ist, unabhängig von uns, wie der Gott des Aristoteles, der sich denkend selber denkt und der, wie es Joyce im Porträt des Künstlers als junger Mann wollte, »in oder hinter oder jenseits oder über dem Werk seiner Hände bleibt, unsichtbar, verfeinert bis zum Verschwinden, gleichgültig, nur damit beschäftigt, sich die Nägel zu feilen«.1 Tatsächlich erklärte bereits im 15. Jahrhundert Nikolaus Cusanus in De docta ignorantia: »Deus est absolutus.«

Doch für Cusanus ist Gott als der Absolute niemals völlig erkennbar. Das Verhältnis unserer Erkenntnis zu Gott ist wie das eines Polygons zu dem Kreis, in den es eingeschrieben ist: Je mehr sich die Seiten des Polygons vermehren, desto näher kommt es dem Kreis, aber Polygon und Kreislinie fallen niemals zusammen. Nach Cusanus ist Gott wie ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall und dessen Rand nirgends ist.

Kann man sich einen solchen Kreis vorstellen? Mit dem Mittelpunkt überall und dem Rand nirgends? Natürlich nicht. Trotzdem können wir ihn verbal benennen, das ist es ja, was ich in diesem Augenblick tue, und jeder begreift, dass ich von etwas spreche, was mit Geometrie zu tun hat, nur dass es geometrisch unmöglich und unvorstellbar ist. Also gibt es einen Unterschied zwischen der Fähigkeit beziehungsweise Unfähigkeit, sich etwas vorzustellen, und der Fähigkeit, es dennoch verbal zu benennen, indem man ihm eine Bedeutung zuschreibt.

Was heißt ein Wort gebrauchen und ihm eine Bedeutung zuschreiben? Es kann vieles heißen:

A. Instruktionen besitzen, mit deren Hilfe man den betreffenden Gegenstand oder die Situation oder das Ereignis erkennen kann. Zum Beispiel gehört zur Bedeutung von Wörtern wie »Hund« oder »stolpern« eine Reihe von Beschreibungen, auch in Form von Bildern, durch die man einen Hund erkennen und von einer Katze unterscheiden oder zwischen stolpern und springen unterscheiden kann.

B. Über eine Definition und/oder Klassifikation verfügen. Es gibt Definitionen und Klassifikationen des Hundes, aber auch von Situationen oder Handlungen, wie vorsätzlicher Mord im Unterschied zu fahrlässiger Tötung.

C. Andere Eigenschaften einer gegebenen Entität kennen, sogenannte faktische oder enzyklopädische Eigenschaften. So weiß ich zum Beispiel vom Hund, dass er treu ist und sich gut für die Jagd oder als Wächter eignet, und vom Mord weiß ich, dass er nach dem Gesetz zu einer bestimmten Strafe führen kann, und so weiter.

D. Wenn möglich Instruktionen darüber besitzen, wie der betreffende Gegenstand oder das Ereignis erzeugt wird. Ich kenne die Bedeutung des Wortes »Vase«, weil ich weiß, auch wenn ich kein Töpfer bin, wie eine Vase produziert wird – und dasselbe gilt für die Wörter »Enthauptung« oder »Schwefelsäure«. Dagegen kenne ich bei einem Wort wie »Gehirn« zwar die Bedeutungen A und B und einige Eigenschaften C, aber ich weiß nicht, wie ich es produzieren könnte.

Einen sehr schönen Fall, in dem ich die Eigenschaften A, B, C und D kenne, hat Charles S. Peirce mit der folgenden Definition von Lithium vorgeschlagen:

Wenn Sie in einem Lehrbuch der Chemie nach einer Definition von Lithium suchen, erfahren Sie vielleicht, daß es sich um dasjenige Element handelt, dessen Atomgewicht beinahe 7 ist. Wenn aber der Autor einen logischeren Kopf besitzt, wird er Ihnen mitteilen, daß Sie unter den Mineralien, die glasartig, durchsichtig, grau oder weiß, sehr hart, spröde und unlöslich sind, nach einem Mineral suchen sollen, das einer nicht glänzenden Flamme einen karmesinroten Schimmer verleiht; wenn dieses Mineral mit Kalk oder Witherit pulverisiert und dann verschmolzen wird, kann es in Salzsäure teilweise aufgelöst werden; und wenn die Lösung verdampft und der Rückstand mit Schwefelsäure ausgeschieden und angemessen gereinigt wird, kann er mit gewöhnlichen Methoden in eine Chlorverbindung umgewandelt werden; im festen Zustand gewonnen, verschmolzen und mit einem halben Dutzend kräftiger Zellen elektrolysiert, bringt es ein Kügelchen eines rosigsilbrigen Metalls hervor, das auf Gasolin schwimmt; und dessen Material ist eine Lithiumprobe. Die Besonderheit dieser Definition – oder vielmehr dieser Unterweisung, die dienlicher ist als eine Definition – ist, daß sie Ihnen sagt, was das Wort Lithium bedeutet, indem sie vorschreibt, was Sie tun müssen, um mit dem Objekt der Welt eine wahrnehmungsmäßige Bekanntschaft zu schließen. (Collected Papers, 2330)2

Ein schönes Beispiel für eine vollständige und befriedigende Darstellung der Bedeutung eines Wortes. Andere Ausdrücke haben jedoch nebulöse und ungenaue Bedeutungen mit graduell absteigender Klarheit. Zum Beispiel hat auch der Ausdruck »die höchste gerade Zahl« eine Bedeutung, immerhin wissen wir, dass diese Zahl die Eigenschaft haben muss, durch zwei teilbar zu sein (und daher wären wir in der Lage, sie von der höchsten ungeraden Zahl zu unterscheiden), und wir haben sogar eine ungefähre Ahnung von ihrer Produktion, insofern wir uns vorstellen können, immer höher und höher zu zählen und dabei die ungeraden Zahlen von den geraden zu trennen … Nur wissen wir, dass wir niemals zur höchsten gelangen werden. Es ist, als glaubten wir in einem Traum, nach etwas zu greifen, ohne es jemals erreichen zu können. Ein Ausdruck wie »Kreis mit Mittelpunkt überall und Rand nirgends« legt uns dagegen keinerlei Regel nahe, nach der wir ein entsprechendes Objekt produzieren könnten, er duldet nicht nur keinerlei Definition, sondern vereitelt auch jeden Versuch, uns eine vorzustellen, ohne dass uns dabei schwindelig wird. Ein Wort wie »Absolutes« hat eine letztlich tautologische Definition (absolut ist, was nicht kontingent ist, aber kontingent ist, was nicht absolut ist), es legt jedoch keine Beschreibungen, Definitionen und Klassifikationen nahe. Wir können uns auch keinerlei Instruktionen denken, um etwas Entsprechendes zu produzieren, wir kennen von ihm keine Eigenschaften und können nur annehmen, dass es alle besitzt und vermutlich jenes id quo nihil maius cogitari possit ist – das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann –, von dem Anselm von Canterbury sprach (und hier kommt mir ein Ausspruch in den Sinn, der Arthur Rubinstein zugeschrieben wird: »Ob ich an Gott glaube? Nein, ich glaube an etwas … viel Größeres …«). Was wir uns allenfalls vorstellen können, wenn wir versuchen, es zu begreifen, ist die berühmte Nacht, in der alle Katzen grau sind.

Gewiss ist es möglich, das Unbegreifliche nicht nur verbal zu benennen, sondern sogar bildlich darzustellen. Aber diese Bilder stellen das Unbegreifliche nicht dar, sie laden uns nur ein zu versuchen, uns etwas Unbegreifliches vorzustellen, und dann frustrieren sie unsere Erwartung. Was uns überkommt, wenn wir sie zu begreifen versuchen, ist genau jenes Gefühl der Ohnmacht, das Dante im letzten Gesang des Paradiso ausdrückt, wo er sagen will, was er gesehen hat, als er den Blick auf Gott richten konnte, aber nichts anderes sagen kann, als dass er es nicht sagen kann, und so rekurriert er auf die faszinierende Metapher eines Buches mit unzähligen Seiten:

O Gnadenfülle, die mich ließ erkühnen,

Den Blick ins ewige Licht hineinzutauchen,

So daß ich meine Sehkraft drin verzehrte!

In seiner Tiefe sah ich, daß zusammen

In einem Band mit Liebe eingebunden

All das, was sonst im Weltall sich entfaltet.

Die Wesenheiten, Zufall und ihr Walten

Sind miteinander gleichsam so verschmolzen,

Daß, was ich sage, nur ein einfach Leuchten.

Die allgemeine Grundform dieses Knotens,

Die hab ich wohl gesehen, darum fühl ich

Bei meinem Wort die Freude reicher werden.

Ein Augenblick nur ist mir längeres Träumen

Als fünfundzwanzighundert Jahre waren,

Seit einst Neptun ob Argos Schatten staunte.3

Nicht anders ist das Gefühl der Ohnmacht, das Leopardi ausdrückt, wenn er vom Unendlichen sprechen will: »… Così tra questa / immensità s’annega il pensier mio: / e il naufragar m’è dolce in questo mare«, »… So ertrinkt / in dieser Unermesslichkeit mein Denken, / und süß ist mir der Schiffbruch in diesem Meer«. Was an einen romantischen Maler wie Caspar David Friedrich erinnert, wie er versucht, die Erfahrung des Erhabenen auszudrücken, die am ehesten als das irdische Äquivalent der Erfahrung des Absoluten gelten kann.

Schon der Pseudo-Dionysius Areopagita hatte daran erinnert, dass man, da der Eine Gott so fern von uns ist, dass wir ihn weder verstehen noch fassen können, nur in Metaphern und Anspielungen von ihm sprechen sollte, besonders aber, um die Beschränktheit unseres Redens deutlich zu machen, durch negative Symbole und unangemessene Ausdrücke:

Auch benennen sie ihn mit den Namen der niedrigsten Dinge, wohlriechende Salbe, Eckstein, ja sogar Tiergestalt schreiben sie ihm zu, geben ihm die Charakteristika von Löwen und Panthern und sagen, er sei wie ein Leopard und wie eine wütende Bärin. (Himmlische Hierarchie, II, 5)

Einige naive Philosophen haben die Meinung vertreten, allein die Dichter könnten uns sagen, was das Sein oder das Absolute sei, aber faktisch bringen die Dichter nur das Unbestimmte zum Ausdruck. Dies war die Poetik von Stéphane Mallarmé, der sein Leben damit verbrachte, eine »orphische Erklärung der Erde« auszudrücken:

Ich sage: eine Blume! und aus dem Vergessen, in das meine Stimme jeden Umriss verbannt, erhebt sich, als etwas anderes denn die gewussten Kelche, musikalisch, selber Idee und sanft, die Abwesende in allen Sträußen. (Crise de vers, 1895)*5

Eigentlich ist dieser Text unübersetzbar, er besagt nur, dass ein Wort benannt wird, isoliert im weißen Raum, der es umgibt, und dass aus ihm die Totalität des Ungesagten hervorgehen muss, aber in Form einer Abwesenheit:

Ein Objekt zu benennen heißt, drei Viertel der Kraft seiner Poesie zu unterdrücken, die aus dem Glück besteht, Stück für Stück zu erraten: Nahelegen, das ist der Traum. (Sur l’Évolution littéraire: réponse à l’enquête de Jules Huret, 1891)

Mallarmés ganzes Leben stand im Zeichen dieses Traums und zugleich in dem des Scheiterns. Eines Scheiterns, das Dante von Anfang an als gegeben hinnahm, verstand er es doch als luziferischen Hochmut, auf endliche Weise das Unendliche ausdrücken zu wollen, und das Scheitern der Dichtung vermied er gerade dadurch, dass er sich einer Dichtung des Scheiterns verschrieb; nicht einer Dichtung, die das Unsagbare sagen will, sondern einer Dichtung der Unmöglichkeit, es zu sagen.

Bedenken wir dabei, dass Dante gläubig war (wie übrigens auch der Pseudo-Dionysius und Cusanus). Kann man an ein Absolutes glauben und zugleich behaupten, dass es undenkbar und undefinierbar ist? Sicher, wenn man akzeptiert, dass der unmögliche Gedanke des Absoluten ersetzt wird durch das Gefühl des Absoluten und folglich den Glauben, definiert als »Wesenheit erhoffter Dinge und Begründung der noch nicht geschauten«.4 Elie Wiesel hat im Verlauf dieser Milanesiana an das Wort von Kafka erinnert, nach dem es möglich ist, mit Gott zu sprechen, aber nicht von Gott zu sprechen. Wenn das Absolute philosophisch gesehen eine Nacht ist, in der alle Katzen grau sind, ist es für einen Mystiker wie Juan de la Cruz, der es als noche oscura wahrnimmt (»O Nacht, die mich lenkte! / O Nacht, holder als das Frührot!«5), eine Quelle unaussprechlicher Hochgefühle. Juan de la Cruz drückt seine mystische Erfahrung durch Gedichte aus: Angesichts der Unsagbarkeit des Absoluten kann uns die Tatsache, dass diese unaufgelöste Spannung sich materiell in eine vollendete Form aufzulösen vermag, als eine Garantie erscheinen. Was Keats in seiner Ode auf eine griechische Urne erlaubte, die Schönheit als Substitut der Erfahrung des Absoluten zu sehen:

Beauty is truth, truth beauty, that is all / ye know on earth, and all ye need to know. [Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit Schönheit, dies ist alles, was ihr auf Erden wisst, und alles, was ihr zu wissen braucht.]*6

Dies mag denen genügen, die beschlossen haben, eine ästhetische Religion zu praktizieren. Aber Juan de la Cruz hätte uns hier erwidert, dass es in Wirklichkeit nur seine mystische Erfahrung des Absoluten war, die ihm die einzige mögliche Wahrheit garantierte. Daher die Überzeugung vieler gläubiger Menschen, dass jene Philosophien, welche die Möglichkeit der Erkenntnis des Absoluten verneinen, automatisch auch jedes Wahrheitskriterium verneinen, oder dass sie umgekehrt, wenn sie die Existenz eines absoluten Wahrheitskriteriums verneinen, zugleich die Möglichkeit einer Erfahrung des Absoluten verneinen. Aber eins ist es zu sagen, dass eine Philosophie die Möglichkeit der Erkenntnis des Absoluten verneine, und etwas anderes, dass sie jedes Wahrheitskriterium verneine, auch für alles, was sich auf die kontingente Welt bezieht. Sind Wahrheit und Erfahrung des Absoluten wirklich so untrennbar?

Das Vertrauen darauf, dass es etwas Wahres gibt, ist von grundlegender Bedeutung für das Überleben der Menschen. Wenn wir nicht denken würden, dass die anderen, wenn sie mit uns sprechen, entweder etwas Wahres oder etwas Falsches sagen, dann wäre kein Zusammenleben möglich. Wir könnten uns nicht einmal darauf verlassen, dass wir es bei einer Schachtel, auf der »Aspirin« geschrieben steht, nicht mit Strychnin zu tun haben.

Eine Widerspiegelungstheorie der Wahrheit ist diejenige, für welche die Wahrheit adaequatio rei et intellectus ist, Übereinstimmung von Sache und Verstand, als wäre unser Verstand ein Spiegel, der, wenn er gut funktioniert und nicht das Bild verzerrt oder beschlagen ist, die Dinge so wiedergibt, wie sie sind. Es ist diese Theorie, die zum Beispiel Thomas von Aquin vertreten hat, aber auch Lenin in Materialismus und Empiriokritizismus (1909), und da Thomas nicht gut Leninist gewesen sein konnte, müsste man daraus schließen, dass Lenin als Philosoph ein Neothomist war – natürlich ohne es zu wissen. In Wirklichkeit sind wir aber, außer in ekstatischen Zuständen, gezwungen zu reden und zu sagen, was unser Verstand reflektiert. Dabei definieren wir jedoch als wahr (oder falsch) nicht die Dinge, sondern die Aussagen, die wir über die Dinge machen. Nach der berühmten Definition von Alfred Tarski ist der Satz »Der Schnee ist weiß« nur dann wahr, wenn der Schnee weiß ist. Aber lassen wir die Weiße des Schnees, die, wenn die USA sich nicht bald zur Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls verstehen, ohnehin immer fragwürdiger wird, und nehmen wir ein anderes Beispiel: Der Satz »Es regnet« (in Anführungszeichen) ist nur dann wahr, wenn es draußen regnet (ohne Anführungszeichen).

Der erste Teil dieser Definition (der in Anführungszeichen) ist ein verbaler Satz und repräsentiert nichts anderes als sich selbst, der zweite dagegen müsste zum Ausdruck bringen, wie die Dinge tatsächlich liegen. Aber das, was eine Lage oder ein Stand der Dinge sein müsste, wird ebenfalls wieder verbal ausgedrückt. Um diese sprachliche Mediation zu vermeiden, müssten wir sagen, der Satz »Es regnet« (in Anführungszeichen) ist wahr, wenn es das da draußen wirklich gibt – und dabei würden wir wortlos auf den Regen draußen zeigen. Doch während uns solch ein gestischer Rekurs auf die Evidenz der Sinne beim Regen noch möglich erscheint, wäre es sehr viel schwieriger, dasselbe bei einem Satz wie »Die Erde dreht sich um die Sonne« zu machen (auch weil unsere Sinne uns hier genau das Gegenteil sagen würden).

Um zu klären, ob die verbale Aussage einem faktischen Stand der Dinge entspricht, muss man zuvor den Ausdruck »regnen« interpretiert und eine Definition festgelegt haben. Man muss geklärt haben, dass es, um von Regen zu sprechen, nicht genügt, ein paar herabfallende Wassertropfen wahrzunehmen (denn es könnte ja auch sein, dass jemand oben auf seinem Balkon die Blumen gießt), dass die Tropfen eine gewisse Beschaffenheit haben müssen (sonst könnten wir es auch mit Tau oder Raureif zu tun haben), dass die Wahrnehmung eine gewisse Dauer haben muss (andernfalls würden wir von einem kurzen Schauer sprechen) und so weiter. Ist dies einmal festgelegt, muss man zu einer empirischen Verifizierung übergehen, die im Falle des Regens jedermann vornehmen kann (es genügt, die Hand hinauszustrecken und den eigenen Sinnen zu trauen).

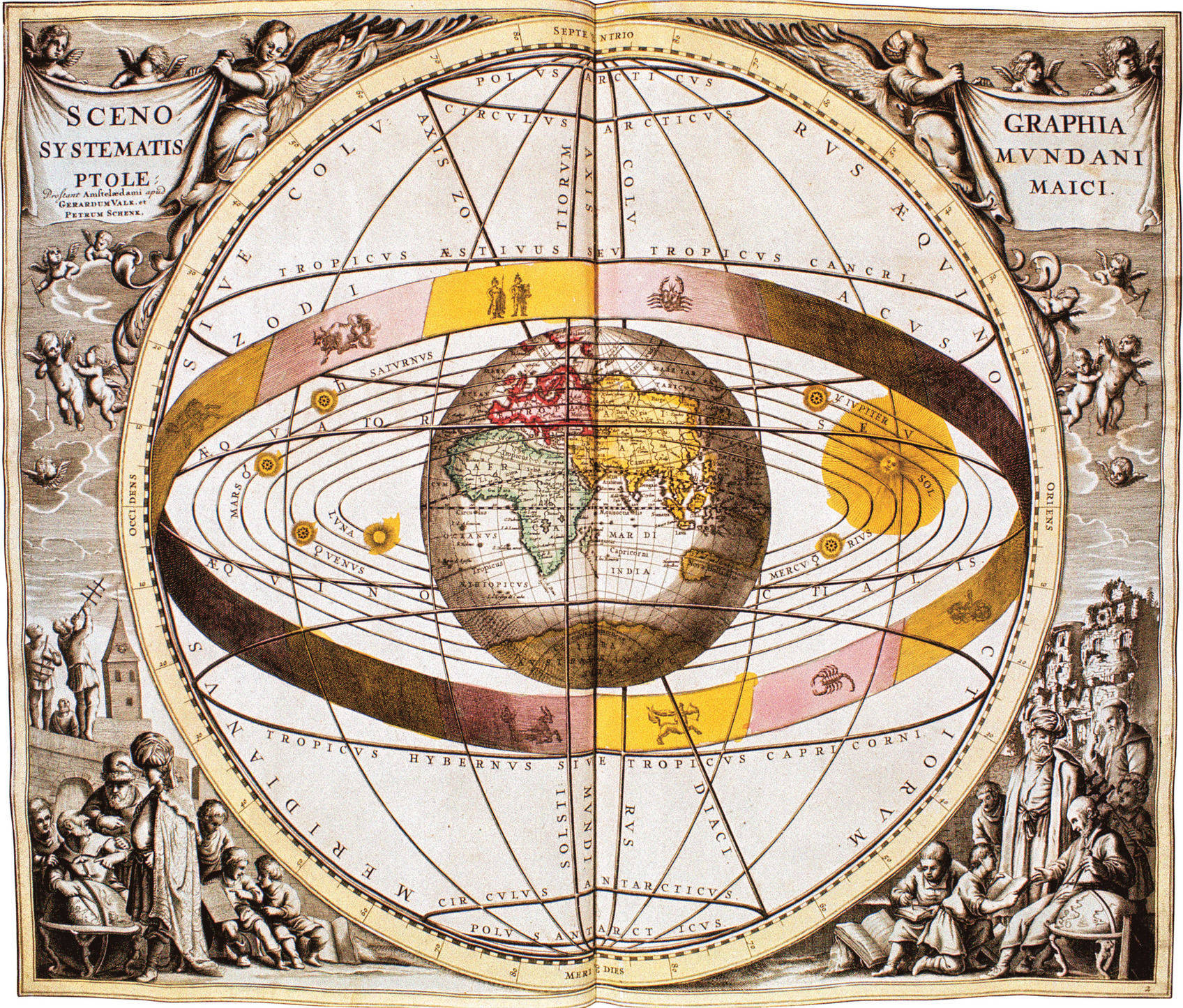

Andreas Cellarius

Tafel aus Harmonia Macrocosmica

Geozentrisches Weltbild nach Ptolemäus, Amsterdam 1708

Im Falle des Satzes »Die Erde dreht sich um die Sonne« sind die Verifizierungsverfahren jedoch komplizierter. In welchem Sinne sind die folgenden Aussagen jeweils wahr?

Die Sätze 1 und 2 drücken jeweils eine subjektive Offensichtlichkeit aus, aber Bauchweh ist ein offensichtliches und ununterdrückbares Gefühl, während ich bei der Erinnerung an einen Traum, den ich in der letzten Nacht gehabt habe, nicht sicher sein kann, ob ich mich richtig erinnere. Außerdem lassen sich die beiden Sätze nicht unmittelbar von anderen Personen verifizieren. Gewiss hätte ein Arzt, der herausfinden will, ob ich wirklich eine Magenverstimmung habe oder nur ein Hypochonder bin, einige Mittel, um das zu prüfen, aber größere Schwierigkeiten hätte ein Psychoanalytiker, dem ich von meinem Traum mit Pater Pio erzählte, denn ich könnte ihn ja auch belügen.

Die Sätze 3, 4 und 5 sind nicht unmittelbar verifizierbar. Doch ob es morgen regnen wird, kann morgen verifiziert werden, während es bei der Behauptung des Weltuntergangs im Jahre 2536 einige Probleme aufwerfen würde (deswegen unterscheiden wir zwischen der Glaubwürdigkeit eines Meteorologen und der eines Propheten). Der Unterschied zwischen den Sätzen 4 und 5 ist schließlich, dass 4 zumindest im Jahr 2536 wahr oder falsch wird, während 5 für alle Zeiten empirisch unentscheidbar bleibt, per saecula saeculorum.

Einige dieser Sätze sind wahr oder falsch auf Basis von Regeln, die wir uns gesetzt haben: Ein rechter Winkel hat 90 Grad nur im Bereich eines Systems euklidischer Postulate, Wasser kocht bei 100 Grad nicht nur dann, wenn wir einem durch induktive Verallgemeinerung gewonnenen physikalischen Gesetz vertrauen, sondern auch nur dann, wenn wir die Definition der Grade nach Celsius zugrunde legen, und Äpfel sind Bedecktsamer nur auf Basis einiger Regeln der botanischen Klassifizierung.

Einige dieser Aussagen setzen voraus, dass wir auf Verifizierungen vertrauen, die andere bereits vorgenommen haben: Wir glauben, dass Napoleon tatsächlich am 5. Mai 1821 gestorben ist, weil wir akzeptieren, was uns die Geschichtsbücher sagen, aber wir müssen immer mit der Möglichkeit rechnen, dass morgen ein neues Dokument in den Archiven der britischen Admiralität auftaucht, aus dem hervorgeht, dass Napoleon an einem anderen Tag gestorben ist. Manchmal übernehmen wir auch aus praktischen Gründen eine Idee, als ob sie wahr wäre, obwohl wir wissen, dass sie falsch ist: Um uns zum Beispiel in der Wüste zu orientieren, verhalten wir uns so, als würde die Sonne sich wirklich von Osten nach Westen bewegen.

Was die religiösen Aussagen angeht, so werden wir nicht behaupten, dass sie unentscheidbar seien. Wenn man die Berichte der Evangelien als historische Zeugnisse akzeptiert, würden die Belege für die göttliche Herkunft Jesu auch einen Protestanten überzeugen. Das gilt jedoch nicht im Hinblick auf das Lehramt der Kirche. Dagegen ist die Aussage über Embryos als menschliche Wesen mit Seele ganz davon abhängig, wie man die Bedeutungen der Wörter »Leben«, »menschlich« und »Seele« definiert. Thomas von Aquin zum Beispiel lehrte, Embryos hätten nur eine anima sensitiva, wie die Tiere, und da sie infolgedessen noch keine menschlichen Wesen mit einer anima rationalis seien, hätten sie nicht an der Auferstehung des Fleisches teil. Heute würde Thomas dafür der Häresie angeklagt, aber in jener hochkultivierten Epoche wurde er heiliggesprochen.

Wir müssen also entscheiden, wie wir die Wahrheitskriterien, die wir benutzen, von Mal zu Mal neu verhandeln.

Es ist gerade die Anerkennung der verschiedenen Grade von Verifizierbarkeit und Akzeptabilität einer Wahrheit, auf der unser Sinn für Toleranz beruht. Ich kann die wissenschaftliche und didaktische Pflicht haben, einen Studenten durchfallen zu lassen, der behauptet, das Wasser koche bei 90 Grad wie der rechte Winkel (das soll tatsächlich bei einem Examen gesagt worden sein), aber auch ein Christ müsste akzeptieren, dass es für manche Menschen keinen anderen Gott als Allah gibt und dass Mohammed sein Prophet ist – und wir verlangen dasselbe umgekehrt von den Muslimen.

Im Lichte einiger neuerer Streitschriften scheint es jedoch, dass diese Unterscheidung zwischen verschiedenen Wahrheitskriterien, die typisch für das moderne und besonders das logisch-wissenschaftliche Denken ist, zu einem Relativismus führt, der als historische Krankheit der zeitgenössischen Kultur verstanden wird, da er angeblich jede Idee von Wahrheit verneint. Was verstehen die Antirelativisten unter Relativismus?

Einige philosophische Lexika sagen uns, dass es einen kognitiven oder Erkenntnisrelativismus gibt, für den die Gegenstände nur unter bestimmten Bedingungen der menschlichen Fähigkeiten erkannt werden können. Aber in diesem Sinne wäre auch Kant ein Relativist gewesen, obwohl er keineswegs leugnete, dass allgemeingültige Gesetze möglich sind – und obwohl er überdies, wenn auch aus moralischen Gründen, an Gott glaubte.

Einem anderen philosophischen Lexikon zufolge versteht man jedoch unter Relativismus »jede Konzeption, die keine absoluten Prinzipien im Bereich des Erkennens und Handelns gelten lässt«. Aber es ist ein Unterschied, ob man absolute Prinzipien im Bereich des Erkennens oder in dem des Handelns ablehnt. Es gibt Leute, die den Satz »Pädophilie ist böse« als eine relative Wahrheit betrachten, die nur in einem bestimmten Wertesystem gilt, da Pädophilie in manchen Kulturen anerkannt oder geduldet wurde, und die trotzdem der Ansicht sind, dass der Satz des Pythagoras zu allen Zeiten und in jeder Kultur gültig sein muss.

Kein ernsthafter Mensch würde Einsteins Relativitätstheorie mit dem Etikett des Relativismus versehen. Die Erkenntnis, dass eine Messung von den Bewegungsbedingungen des Messenden abhängt, erweist sich als gültiges Prinzip für alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Der Relativismus als philosophische Lehre dieses Namens entsteht zusammen mit dem Positivismus des 19. Jahrhunderts, der die Nicht-Erkennbarkeit des Absoluten vertritt und es bestenfalls als die mobile Grenze einer fortdauernden wissenschaftlichen Forschung versteht. Aber kein Positivist hat jemals behauptet, dass man niemals zu objektiv verifizierbaren und allgemeingültigen wissenschaftlichen Wahrheiten gelangen könne.

Eine philosophische Position, die bei eiliger Lektüre der Handbücher als relativistisch definiert werden könnte, ist der sogenannte Holismus, dem zufolge jede Aussage nur innerhalb eines organischen Systems von Annahmen wahr oder falsch ist (und eine Bedeutung erlangt), nur innerhalb eines gegebenen begrifflichen Schemas oder, wie andere gesagt haben, innerhalb eines gegebenen wissenschaftlichen Paradigmas. Ein Holist behauptet (zu Recht), dass der Begriff des Raumes im aristotelischen System einen anderen Sinn als im newtonschen System hat, weshalb die beiden Systeme unvereinbar sind, und dass ein wissenschaftliches System so gut wie das andere ist, wenn und insoweit es ihm gelingt, ein Ensemble von Phänomenen zu erklären. Aber die Holisten sind die Ersten, die uns sagen, dass es Systeme gibt, denen es mitnichten gelingt, ein Ensemble von Phänomenen zu erklären, und dass einige sich auf die Dauer durchsetzen, weil ihnen das besser gelingt als anderen. Daher sieht sich auch der Holist in seiner scheinbaren Toleranz mit etwas konfrontiert, das er erklären muss, und dabei hält er sich, auch wenn er es nicht so sagt, an das, was ich einen Minimalrealismus nennen würde, für den es eine bestimmte Art und Weise geben muss, wie die Dinge sind oder laufen. Vielleicht werden wir diese Art und Weise niemals erkennen können, aber wenn wir nicht glauben würden, dass es sie gibt, wäre unsere Forschung sinnlos, und es hätte auch keinen Sinn, immer neue Systeme zur Erklärung der Welt auszuprobieren.

Der Holist nennt sich gewöhnlich Pragmatist, aber auch hier sollte man die Handbücher der Philosophie nicht zu eilig lesen: Der wahre Pragmatist, wie Peirce es war, sagte nicht, dass die Ideen nur wahr sind, wenn sie sich als effizient erweisen, sondern dass sich ihre Effizienz erweisen wird, wenn sie wahr sind. Und als er den Fallibilismus vertrat, das heißt die Möglichkeit, dass unsere Erkenntnisse alle und immer fehlerhaft sein können, behauptete er zugleich, dass die menschliche Gemeinschaft durch fortwährende Korrektur ihrer Erkenntnisse »die Fackel der Wahrheit« voranträgt.

Was dazu verleitet, diese Theorien des Relativismus zu verdächtigen, ist der Umstand, dass die verschiedenen Systeme miteinander unvereinbar sind. Gewiss ist das ptolemäische Weltsystem unvereinbar mit dem kopernikanischen, und nur in Ersterem haben die Begriffe »Epizykel« und »Deferent« einen Sinn. Aber dass die beiden Systeme unvereinbar sind, heißt nicht, dass sie nicht vergleichbar wären, und gerade wenn wir sie miteinander vergleichen, verstehen wir, welche Himmelserscheinungen es sind, die Ptolemäus mit den Begriffen Epizykel und Deferent erklärte, und wir begreifen, dass es dieselben Phänomene sind, welche die Kopernikaner mit einem anderen begrifflichen Schema zu erklären versuchen.

Der Holismus der Philosophen gleicht dem Holismus der Sprachwissenschaftler, für den eine gegebene Sprache durch ihre semantische und syntaktische Struktur eine bestimmte Weltanschauung erzwingt, sodass ihre Sprecher gewissermaßen Gefangene ihrer Sprache sind. So hat Benjamin Lee Whorf argumentiert, dass zum Beispiel die westlichen Sprachen dazu tendierten, viele Ereignisse als Objekte zu analysieren, und dass ein Ausdruck wie »drei Tage« grammatikalisch auf gleicher Stufe wie »drei Äpfel« stehe, während einige Sprachen der nordamerikanischen Ureinwohner prozessorientiert seien und Ereignisse sähen, wo wir Dinge sehen – weshalb die Sprache der Hopi besser als das Englische geeignet sei, manche Phänomene der modernen Physik zu beschreiben. Desgleichen hat Whorf angeführt, dass die Eskimos für das Wort »Schnee« mindestens vier verschiedene Termini haben, je nach der Beschaffenheit des gemeinten Schnees, und dass sie folglich mehrere verschiedene Dinge sähen, wo wir nur eines wahrnähmen. Abgesehen davon, dass dieser Punkt umstritten ist, kann jedenfalls auch ein westlicher Skiläufer sehr wohl zwischen verschiedenen Arten von Schnee unterscheiden, und ein Eskimo braucht bloß eine Zeit lang mit uns in Kontakt zu kommen, um zu begreifen, dass wir, wenn wir etwas »Schnee« nennen, wofür er vier verschiedene Wörter hat, uns nicht anders verhalten als ein Franzose, der mit glace so verschiedene Dinge wie gefrorenes Wasser, Eiszapfen, Speiseeis, Spiegel und Fensterglas bezeichnet und trotzdem nicht so sehr Gefangener seiner Sprache ist, dass er sich morgens beim Rasieren in einem Speiseeis betrachtet.

Schließlich gehört die holistische Perspektive – die übrigens keineswegs vom ganzen zeitgenössischen Denken akzeptiert wird – in den Umkreis all jener Theorien der Perspektivität des Erkennens, denen zufolge die Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden kann und jede einem Aspekt der Wirklichkeit entspricht, auch wenn sie nicht deren ganzen unerschöpflichen Reichtum erfasst. Es steckt nichts Relativistisches in der Behauptung, dass die Wirklichkeit immer von einem partikularen Standpunkt aus definiert wird (wobei partikular nicht subjektiv und individuell heißen muss), sowenig wie die Annahme, dass wir die Wirklichkeit immer nur durch die Brille einer bestimmten Beschreibung sehen, uns davon befreit, zu glauben und zu hoffen, dass das, was wir uns dabei vorstellen, immer ein und dieselbe Sache bleibt.

Neben dem kognitiven Relativismus führen die philosophischen Handbücher auch den kulturellen Relativismus auf. Dass verschiedene Kulturen nicht nur verschiedene Sprachen und Mythologien, sondern auch verschiedene Moralvorstellungen haben (die alle in ihrem Lebensbereich vernünftig sind), haben zuerst Montaigne und dann Locke zu begreifen begonnen, als Europa etwas kritischer in Kontakt mit anderen Kulturen kam. Dass gewisse Ureinwohner von Neuguinea noch heute den Kannibalismus als legitim und empfehlenswert ansehen (und ein Engländer nicht), scheint mir ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, dass Ehebruch in manchen Ländern auf andere Weise geahndet wird als bei uns. Doch die Anerkennung der Verschiedenheit der Kulturen leugnet erstens nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen für alle gelten (zum Beispiel die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern oder die Tatsache, dass gewöhnlich mehr oder minder dieselben Gesichtsausdrücke benutzt werden, um Abscheu oder Freude auszudrücken), und sie impliziert zweitens nicht automatisch jenen moralischen Relativismus, dem zufolge wir mangels gleicher ethischer Werte für alle Kulturen unser Verhalten frei nach unseren Wünschen und Interessen ausrichten können. Anzuerkennen, dass eine andere Kultur eben anders ist und in ihrer Andersartigkeit respektiert werden muss, heißt nicht, auf die eigene kulturelle Identität zu verzichten.

Théodore de Bry

Columbus auf Hispaniola,

aus: History of America, hg. von Justin Winsor, London 1886

Wie kommt es dann, dass heute ein Gespenst des Relativismus als homogene Ideologie und Krebsgeschwür der modernen Zivilisation beschworen wird?

Es gibt eine laizistische Kritik am Relativismus, die sich hauptsächlich gegen die Exzesse des kulturellen Relativismus richtet. Marcello Pera, der seine Thesen in einem gemeinsam mit Joseph Ratzinger verfassten Buch vorgelegt hat (Senza radici, Mailand 20046), weiß sehr wohl, dass es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt, erklärt aber, es gebe einige Werte der westlichen Kultur (wie Demokratie, Trennung zwischen Staat und Religion, Liberalismus), die sich als den Werten anderer Kulturen überlegen erwiesen hätten. Nun hat die westliche Kultur gute Gründe, sich im Hinblick auf diese Themen für höher entwickelt als andere zu halten, aber wenn Pera behauptet, diese Überlegenheit müsse als allgemein evident anerkannt werden, benutzt er ein anfechtbares Argument. So schreibt er: »Wenn Angehörige der Kultur B freimütig zeigen, dass sie die Kultur A vorziehen, und nicht umgekehrt – wenn zum Beispiel die Migrationsströme vom Islam zum Westen fließen und nicht umgekehrt –, dann besteht Grund zur Annahme, dass A besser als B ist.«

Das Argument ist schwach, sind doch zum Beispiel die Iren im 19. Jahrhundert nicht massenhaft nach Amerika emigriert, weil sie die mehrheitlich protestantischen USA ihrem geliebten katholischen Irland vorgezogen hätten, sondern weil sie zu Hause wegen der Kartoffelfäule verhungerten. Marcello Peras Ablehnung des Kulturrelativismus wird von der Sorge diktiert, dass die Toleranz gegenüber anderen Kulturen zur Kapitulation entarte und der Westen sich unter dem Druck der Einwanderungsströme dem Machtstreben fremder Kulturen beuge. Peras Problem ist nicht die Verteidigung des Absoluten, sondern die des Abendlandes.

In seinem Buch Contro il relativismo (Rom 2005) baut sich der Neuropsychologe und Psychiater Giovanni Jervis einen relativistischen Buhmann auf, einen seltsamen Verschnitt von Spätromantiker, postmodernem Denker in der Nachfolge Nietzsches und New-Age-Anhänger, für den der Relativismus eine Form von Irrationalismus ist, der sich dem wissenschaftlichen Denken entgegenstellt. Jervis prangert eine reaktionäre Natur des Kulturrelativismus an: Wer verlange, dass jede Form von Gesellschaft respektiert und gerechtfertigt, wenn nicht idealisiert werden müsse, befördere die Ghettoisierung der Völker. Mehr noch, jene Kulturanthropologen, die, statt nach biologischen Charakteristika und konstanten Verhaltensweisen der Völker zu suchen, ihre nur kulturbedingten Verschiedenheiten betonten – womit sie der Kultur zu viel Bedeutung beimäßen und die biologischen Faktoren vernachlässigten –, verträten indirekt ein weiteres Mal den Primat des Geistes über die Materie und solidarisierten sich dadurch mit den Instanzen eines religiösen Denkens.

Es bleibt also unklar, ob der Relativismus sich nun gegen den religiösen Geist richtet oder umgekehrt eine maskierte Form von religiösem Denken ist. Wenn sich doch wenigstens die Antirelativisten darüber einigen würden! Tatsache ist jedenfalls, dass verschiedene Personen von Relativismus sprechen und damit verschiedene Phänomene meinen.

Bei einigen Gläubigen handelt es sich um eine doppelte Furcht: zum einen, dass der Kulturrelativismus zwangsläufig zu moralischem Relativismus führe – als bedeute die Anerkennung des Rechts der Papuas, sich einen Ring durch die Nase zu bohren, dass man in Irland das Recht hat, ein siebenjähriges Kind sexuell zu missbrauchen; und zum anderen, dass die These, es gebe verschiedene Arten, die Wahrheit einer Aussage zu überprüfen, die Erkenntnismöglichkeit einer absoluten Wahrheit infrage stelle. Das ist offenkundig nicht wahr. Es gibt erwiesenermaßen Leute, die glauben, die Jungfrau Maria sei wirklich in Lourdes erschienen, aber zugleich behaupten, der neuseeländische Kormoran sei nur per klassifikatorischer Übereinkunft ein Phalacrocorax carbo.

Über den Kulturrelativismus hatte der damalige Kardinal Ratzinger (ich widerspreche Kardinälen, nicht Päpsten, denn heutzutage weiß man ja nie) in einer lehramtlichen Anmerkung der Glaubenskongregation von 2002 behauptet, es gebe eine enge Beziehung zwischen kulturellem und ethischem Relativismus, wobei er beklagte, dass von verschiedener Seite die Meinung vertreten werde, der ethische Pluralismus sei die Grundbedingung der Demokratie.

Schon Papst Johannes Paul II. hatte 1998 in seiner Enzyklika Fides et ratio erklärt:

Die moderne Philosophie hat das Fragen nach dem Sein vernachlässigt und ihr Suchen auf die Kenntnis vom Menschen konzentriert. Anstatt von der dem Menschen eigenen Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis Gebrauch zu machen, hat sie es vorgezogen, deren Grenzen und Bedingtheiten herauszustellen. Daraus entstanden verschiedene Formen von Agnostizismus und Relativismus, die schließlich zur Folge hatten, daß sich das philosophische Suchen im Fließsand eines allgemeinen Skeptizismus verlor.

Und Kardinal Ratzinger, in einer Predigt vor seiner Wahl zum Papst:

Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten läßt. Wir haben jedoch ein anderes Maß: den Sohn Gottes, den wahren Menschen.7

Hier stehen sich zwei Begriffe von Wahrheit gegenüber, einer als semantische Eigenschaft verbaler Aussagen und einer als Eigenschaft Gottes. Dies liegt daran, dass schon in der Heiligen Schrift (zumindest nach den Übersetzungen, in denen wir sie kennen) beide Wahrheitsbegriffe vorkommen. Mal werden darin das Wort »Wahrheit« und seine Ableitungen als Entsprechung zwischen etwas Gesagtem und einem realen Zustand der Dinge gebraucht (»wahrlich, ich sage euch«, im Sinne von »ich sage euch die Wahrheit«), und mal ist Wahrheit die innerste Eigenschaft Gottes (»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«). Dies hat viele Kirchenväter zu Positionen geführt, die Ratzinger heute relativistisch nennen würde, da sie sagten, es sei nicht wichtig, sich darum zu kümmern, ob eine gegebene Aussage über die Welt dem realen Stand der Dinge entspreche, solange man nur die einzige dieses Namens würdige Wahrheit beachte, nämlich die Heilsbotschaft. Augustinus schien in der Frage, ob die Erde eine Kugel oder eine flache Scheibe sei, zur ersteren Position zu neigen, aber da er überzeugt war, dass die richtige Antwort niemandem dabei helfe, seine Seele zu retten, kam er zu dem Ergebnis, dass in der Praxis die eine Theorie so gut wie andere sei.

Demgegenüber ist es schwer, in den vielen Schriften von Kardinal Ratzinger eine Definition der Wahrheit zu finden, die nicht die der offenbarten und in Christus fleischgewordenen Wahrheit ist. Doch wenn die Wahrheit des Glaubens eine offenbarte Wahrheit ist, warum soll man sie dann der Wahrheit der Philosophen und der Naturwissenschaftler entgegenstellen, die ein Konzept anderer Art und mit anderen Zielen ist? Es würde genügen, sich an Thomas von Aquin zu halten, der in De aeternitate mundi, wohl wissend, dass die Übernahme der averroistischen These von der Ewigkeit der Welt eine schreckliche Häresie wäre, als Glaubenswahrheit akzeptierte, dass die Welt geschaffen worden sei, aber aus kosmologischer Sicht einräumte, dass man rational weder beweisen könne, dass die Welt geschaffen worden, noch dass sie ewig sei. Ratzinger schreibt dagegen in seinem Beitrag zu einem Sammelband über den Monotheismus (Il monoteismo, Mailand 2002), das Wesen des ganzen modernen philosophischen und wissenschaftlichen Denkens bestehe darin, dass

die Wahrheit als solche – so meint man – nicht erkennbar sei, aber dass man Stück für Stück mit den kleinen Schritten der Verifikation und der Falsifikation vorankommen könne. Es bestärkt sich die Tendenz, den Begriff der Wahrheit durch den des Konsens zu ersetzen. Das aber bedeutet, dass der Mensch sich von der Wahrheit trennt, und damit auch von der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, um sich ganz dem Prinzip der Mehrheitsentscheidung zu unterwerfen […] Der Mensch entwirft und »baut sich« die Welt ohne prästabilierte Kriterien, und so überwindet er zwangsläufig auch den Begriff der menschlichen Würde, wodurch auch die Menschenrechte problematisch werden. In einer solchen Konzeption der Vernunft und der Rationalität bleibt kein Raum für den Gottesbegriff.

Diese Extrapolation, durch die man von einem vorsichtigen Begriff wissenschaftlicher Wahrheit als Gegenstand fortwährender Überprüfung und Korrektur zu einer Anklage der Zerstörung aller menschlichen Würde gelangt, ist nicht vertretbar, es sei denn, man identifiziert das gesamte moderne Denken mit der Behauptung, es gebe keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen, ergo gebe es kein Fundament des Seins, ergo sei Gott tot und damit alles möglich.

Nun sind freilich weder Ratzinger noch die Antirelativisten generell Visionäre oder Verschwörer. Es ist einfach so, dass diejenigen Antirelativisten, die ich als moderat oder kritisch bezeichne, ihren Feind allein in jener spezifischen Form von extremem Relativismus sehen, dem zufolge es keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen gibt, während diejenigen Antirelativisten, die ich als radikal bezeichne, die Behauptung, es gebe keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen, auf das gesamte moderne Denken ausweiten, womit sie einen Fehler begehen, der ihnen – zumindest in der Universität meiner Zeit – nicht gestattet hätte, ein Examen in Philosophiegeschichte zu bestehen.

Der Gedanke, dass es keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen gebe, kommt erstmals bei Nietzsche auf und findet sich sehr klar ausgedrückt in seiner Schrift Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn (1873). Da die Natur den Schlüssel weggeworfen hat, spielt der Intellekt mit begrifflichen Fiktionen, die er Wahrheit nennt. Wir glauben von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen zu reden, aber das sind nur Metaphern, die nicht den ursprünglichen Wesenheiten entsprechen. Angesichts der Vielfalt einzelner Blätter gibt es keine »Urform« des Blattes, »nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen«. Der Vogel oder das Insekt nehmen die Welt ganz anders wahr als wir Menschen, und es hat keinen Sinn zu sagen, welche Wahrnehmung richtiger ist, denn dazu bedürfte es des Kriteriums einer »richtigen Perzeption«, das nicht existiert, weil »die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt, sondern nur ein für uns unzugängliches und undefinierbares X«. Die Wahrheit wird also »ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen«, von poetischen Erfindungen, die zu Wissen erstarrt sind, zu »Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind«.

Nietzsche lässt jedoch zwei Phänomene außer Acht. Zum einen, dass es uns gelingt, wenn wir uns den Zwängen dieses unseres anfechtbaren Wissens anpassen, in gewisser Weise die Rechnung mit der Natur zu machen: Wenn jemand von einem Hund gebissen worden ist, weiß der Arzt, welche Injektion er ihm machen muss, auch wenn er den individuellen Hund, der ihn gebissen hat, nicht selbst erlebt hat. Zum anderen, dass uns die Natur immer wieder zwingt, unser Wissen als Illusion zu beklagen und nach einer alternativen Form zu suchen (was dann zum Problem des Paradigmenwechsels, der Revolution unserer Erkenntnismaßstäbe führt). Nietzsche verweist auf die Existenz natürlicher Zwänge, die er als »furchtbare Mächte« bezeichnet, welche uns fortwährend bedrängen und sich unseren »wissenschaftlichen« Wahrheiten entgegenstellen. Doch er weigert sich, sie begrifflich zu fassen, da wir uns ja gerade, um vor ihnen zu fliehen, als Schutz die begriffliche Rüstung errichtet hätten. Ein Wandel sei möglich, aber nicht als Neubau der Begriffe, sondern als permanente dichterische Revolution:

hätten wir noch, jeder für sich, eine verschiedenartige Sinnesempfindung, könnten wir selbst nur bald als Vogel, bald als Wurm, bald als Pflanze percipiren, oder sähe der eine von uns denselben Reiz als roth, der andere als blau, hörte ein Dritter ihn sogar als Ton, so würde niemand von einer solchen Gesetzmässigkeit der Natur reden, sondern sie als ein höchst subjectives Gebilde begreifen.

Deshalb sucht sich der menschliche »Trieb zur Metaphernbildung« einen neuen Wirkungsbereich und findet ihn in der Kunst (und mit ihr im Mythos):

Fortwährend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch, dass er neue Uebertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt, fortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt unregelmässig folgenlos unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist.8

Wenn dies die Prämissen sind, wäre die erste Möglichkeit, sich aus der Realität in den Traum zu flüchten. Aber Nietzsche selber räumt ein, dass eine solche Herrschaft der Kunst über das Leben eine Täuschung wäre, sei’s auch eine sehr angenehme. Oder aber – und dies ist es, was Nietzsches Nachfolger als seine wahre Lehre aufgefasst haben – die Kunst kann sagen, was sie sagt, weil das Sein selber es ist, das jede Definition akzeptiert, da es keine Grundlage mehr hat. Dieses Vergehen und Verschwinden des Seins fiel für Nietzsche mit dem Tod Gottes zusammen, und aus diesem von ihm verkündeten Tod zogen einige Gläubige mit Dostojewski den falschen Schluss: Wenn es Gott nicht oder nicht mehr gibt, dann ist alles erlaubt.

Doch gerade der Nichtgläubige weiß: Wenn es weder Hölle noch Paradies gibt, ist es unverzichtbar, sich auf Erden dadurch zu retten, dass man dort Wohlstand, Verständnis und moralische Gesetze etabliert. 2006 ist ein Buch von Eugenio Lecaldano erschienen,*7 in dem mit vielen zusammengetragenen Texten die These vertreten wird, dass man ein moralisches Leben nur führen kann, wenn man Gott beiseiteschiebt. Ich will hier gewiss nicht entscheiden, ob Lecaldano und die von ihm angeführten Autoren recht haben, ich will nur daran erinnern, dass es Leute gibt, die der Ansicht sind, dass die Abwesenheit Gottes nicht das ethische Problem aus der Welt schafft – und sehr gut begriffen hatte das Kardinal Martini, als er in Mailand einen Lehrstuhl für Nichtgläubige errichtete. Dass Martini dann nicht Papst geworden ist, kann einen an der göttlichen Eingebung des Konklaves zweifeln lassen, aber das gehört zu den Themen, die sich meiner Kompetenz entziehen. Ich erinnere nur daran, was Elie Wiesel uns in Erinnerung gerufen hat: Diejenigen, die dachten, dass alles erlaubt sei, waren nicht die, die glaubten, dass Gott tot sei, sondern die, die sich selbst für Gott hielten (ein Defekt, der großen und kleinen Diktatoren gemeinsam ist).

In jedem Fall wird die These, dass es keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen gebe, keineswegs vom gesamten modernen Denken geteilt. Im Gegenteil, viele halten Nietzsche und seinen Anhängern folgende Einwände entgegen: Erstens: Wenn es keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen gäbe, wovon wäre eine Interpretation dann die Interpretation? Zweitens: Wenn die Interpretationen sich wechselseitig interpretierten, müsste es doch ein ursprüngliches Objekt oder Ereignis geben, das sie dazu gebracht hat, es zu interpretieren. Drittens: Auch wenn das Sein nicht definierbar wäre, müsste man doch sagen können, wer wir dann sind, die metaphorisch darüber sprechen, und damit verschiebt sich das Problem, etwas Wahres zu sagen, vom Objekt der Erkenntnis zu ihrem Subjekt. Gott mag ja vielleicht tot sein, aber Nietzsche ist es nicht. Auf welcher Grundlage rechtfertigen wir Nietzsches Präsenz? Indem wir sagen, sie sei nur eine Metapher? Aber wenn dem so ist, wer formuliert dann diese Metapher? Mehr noch, auch wenn man über die Wirklichkeit oft nur in Metaphern spricht, muss es zu deren Ausarbeitung doch Wörter geben, die eine wörtliche Bedeutung haben und Dinge bezeichnen, die wir aus unserer sinnlichen Erfahrung kennen – ich kann ein Tischbein nicht Bein nennen, wenn ich keinen nichtmetaphorischen Begriff des menschlichen Beins habe, dessen Form und Funktion ich kenne. Viertens schließlich: Wer behauptet, es gebe kein intersubjektives Wahrheitskriterium mehr, der vergisst, dass oft genug das, was außer uns existiert (und was Nietzsche die »furchtbaren Mächte« nannte), sich unseren Versuchen widersetzt, es metaphorisch auszudrücken; dass zum Beispiel der Versuch, etwa die Phlogistontheorie auf eine Entzündung anzuwenden, nicht zur Genesung führt, die Anwendung von Antibiotika aber schon. Mit anderen Worten, dass es eine medizinische Theorie gibt, die besser als andere ist.

Andrea Mantegna

Deckengemälde in der Camera degli Sposi, Trompe l’oeil, 1465–74

Mantua, Castello di San Giorgio

Also gibt es vielleicht kein Absolutes, oder wenn doch, dann ist es weder denkbar noch erreichbar, aber es gibt Naturkräfte, die unsere Interpretationen stützen oder bestreiten. Wenn ich eine in Trompe-l’oeil-Technik gemalte offene Tür als echte Tür interpretiere und sie zu durchschreiten versuche, wird das Faktum brutum der undurchdringlichen Mauer meine Interpretation entkräften.

Es muss eine Art und Weise geben, wie die Dinge sind oder laufen – und der Beweis ist nicht nur, dass alle Menschen sterben müssen, sondern auch, dass ich, wenn ich durch eine Mauer zu gehen versuche, mir eine blutige Nase hole. Der Tod und diese Mauer sind die einzige Form von Absolutem, an der wir nicht zweifeln können.

Die Evidenz dieser Mauer, die »Nein« sagt, wenn wir sie so interpretieren, als ob sie nicht da wäre, ist vielleicht ein sehr bescheidenes Wahrheitskriterium für die Wächter des Absoluten, aber um es mit Keats zu sagen, »dies ist alles, was ihr auf Erden wisst, und alles, was ihr zu wissen braucht«.

[Vortrag im Rahmen der Milanesiana 2007]