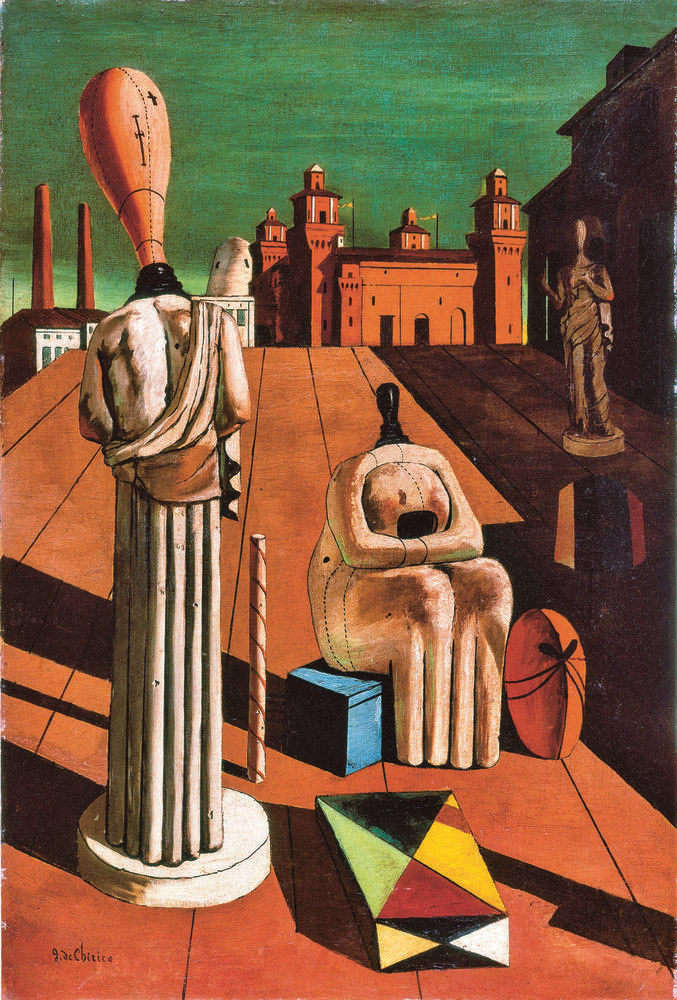

Giorgio de Chirico

Die beunruhigenden Musen, 1916/17

Privatsammlung

Warum es falsch ist, dass Anna Karenina

in der Baker Street wohnt

In den vorigen Jahren hatte ich mein jeweiliges Thema – das Absolute, das Hässliche oder das Feuer – multimedial mit vielen an die Wand projizierten Bildern behandelt. Dieses Jahr ist das Thema jedoch das Unsichtbare, und wie kann man das Unsichtbare sichtbar machen?

Die Menschen haben sich seit jeher bemüht, sichtbar zu machen, was per definitionem unsichtbar ist, zum Beispiel Gott – ein von Anfang an verlorenes Spiel, nicht unbedingt aus künstlerischer Sicht, aber gewiss aus theologischer. Ist es nicht demütigend für Gott, dass er, um für die Menschen denkbar zu werden, anthropomorphe Züge annehmen muss, die nicht die seinen sind?

Zu Ihrem und meinem Glück werde ich heute nicht darüber sprechen, wie wir Gott oder die heilige Jungfrau in der Grotte von Massabielle sehen. Ich werde darüber sprechen, wie wir jene kuriosen Wesen sehen, die keine natürlichen sind, wenn wir mit diesem Adjektiv Wesen meinen, die von der Natur produziert worden sind, wie die Bäume oder die Menschen, und die trotzdem mitten unter uns leben und von denen wir häufig so reden, als ob sie reale Wesen wären – ich meine die Personen in erzählenden Texten oder besser: die sogenannten fiktiven Wesen.

Die narrativen Personen, also die Figuren der erzählenden Literatur, sind nicht nur erfunden und daher nach dem gesunden Menschenverstand inexistent (und was nicht existiert, kann man nicht sehen), sondern sie sind auch unsichtbar, da und insofern sie uns nicht durch Bilder, sondern durch Wörter vorgestellt werden, wobei ihre physischen Einzelheiten oft nicht einmal sehr genau beschrieben sind.

Dennoch existieren diese Personen irgendwie außerhalb der Romane, in denen sie uns präsentiert worden sind, und leben durch zahllose Bilder aller Art weiter. Daher werde ich auf die Bilder vieler Unsichtbarer zurückgreifen, und das wird nicht bloß ein simpler rhetorischer Trick sein. Einige fiktive Personen sind nämlich sogar sehr sichtbar geworden dank der vielen Darstellungen, die wir außerhalb ihrer Ursprungstexte von ihnen haben. Was heißt es für in einem Text geschaffene Personen, außerhalb dieses Textes zu leben? Genau bedacht ist das kein geringes Problem.

Über das physische Äußere von Anna Karenina sagt uns Tolstoi nicht eben viel, außer dass sie schön und betörend ist. Lesen wir es nach:

Wronski […] fühlte sich aber genötigt, noch einen Blick auf sie zu werfen – nicht, weil sie sehr schön gewesen wäre, nicht wegen der Eleganz und bescheidenen Grazie, die an ihrer gesamten Gestalt zu sehen waren, sondern weil der Ausdruck des anmutigen Gesichts, als sie an ihm vorüberging, etwas besonders Herzliches und Zärtliches hatte. […] Die funkelnden, unter den dichten Wimpern dunkel wirkenden grauen Augen verharrten freundlich und aufmerksam auf seinem Gesicht, wie wenn sie ihn erkennen würden. […]

Kitty hatte Anna jeden Tag gesehen, war in sie verliebt und hatte sie sich unbedingt in Lila vorgestellt. Jetzt aber, da sie sie in Schwarz sah, merkte sie, dass sie ihren betörenden Reiz noch nicht begriffen hatte. Sie sah sie jetzt auf vollkommen neue, für sie selbst überraschende Weise. Jetzt begriff sie, dass Anna nicht in Lila hatte kommen können und dass ihr Reiz eben darin bestand, dass sie stets aus ihrer Toilette heraustrat, dass die Toilette an ihr niemals sichtbar war. Auch das schwarze Kleid mit den üppigen Spitzen war an ihr nicht sichtbar; es war nur ein Rahmen, und sichtbar war allein sie, Anna, schlicht, natürlich, elegant und zugleich fröhlich und lebhaft. […]

Sie war betörend in ihrem schlichten schwarzen Kleid, betörend waren ihre fülligen Arme mit den Armbändern, betörend der entschlossene Hals mit der Perlenkette, betörend die hervorgerutschten Haarkringel der in Unordnung geratenen Frisur, betörend die graziösen, leichten Bewegungen der kleinen Füße und Hände, betörend dieses schöne Gesicht in seiner Lebhaftigkeit; doch war etwas Entsetzliches und Grausames an ihrem betörenden Reiz.1

Die Beschreibung könnte auf Sophia Loren, auf Nicole Kidman, auf Michelle Obama oder auf Carla Bruni zutreffen. Und bedenken wir nur, wie viele Kareninas uns allein die Film- und Fernsehtradition vorgesetzt hat, von Greta Garbo bis Tatjana Samoilowa, von Vivien Leigh bis Sophie Marceau, von Lea Massari bis Jacqueline Bisset und so weiter. Nicht schlecht für eine Unsichtbare.

Im Mai 1860, als Alexandre Dumas aufgebrochen war, um sich zu Garibaldi nach Sizilien zu begeben, machte er in Marseille Station und besuchte das Château d’If, wo sein Edmond Dantès, bevor er der Graf von Monte Christo wurde, vierzehn Jahre als Häftling verbracht und den Abbé Faria kennengelernt hatte. Bei dieser Gelegenheit entdeckte Dumas, dass den Besuchern die Zelle des Grafen von Monte Christo gezeigt wurde und dass die Führer von diesem und dem Abbé Faria wie von historischen Personen sprachen, während sie nicht erwähnten, dass eine Person der realen Geschichte wie Mirabeau dort inhaftiert gewesen war.

Dumas kommentiert das in seinen Memoiren so: »Es ist ein Privileg der Romanciers, Personen zu erschaffen, die denen der Historiker das Lebenslicht ausblasen. Der Grund dafür ist, dass die Historiker bloße Phantasmen heraufbeschwören, während die Romanciers Personen aus Fleisch und Blut erschaffen.«

Basil Rathbone (links), Greta Garbo und Fredric March

in dem Film Anna Karenina, 1935, von Clarence Brown

Roman Ingarden hatte behauptet, fiktive Personen seien ontologisch gesehen unterdeterminiert, soll heißen, wir kennen nur wenige ihrer Eigenschaften, während reale Personen vollständig determiniert seien und wir jeden ihrer Unterschiede angeben könnten. Ich glaube, da täuschte er sich: In Wirklichkeit kann niemand alle Eigenschaften eines gegebenen Individuums aufzählen, denn ihre Zahl ist potenziell unendlich (bedenken Sie nur, dass zu meinen Eigenschaften, an denen man mich erkennen könnte, von nun an auch gehört, dass ich heute Abend hier vor Ihnen gesprochen habe – eine so wichtige Eigenschaft, dass die Polizei sie als ein Alibi bewerten könnte, wenn zufällig in diesem Augenblick irgendwo anders mein schlimmster Feind umgebracht würde); die Eigenschaften fiktiver Personen sind dagegen streng begrenzt, nämlich durch den Text, der von ihnen spricht – und nur die dort erwähnten zählen zur Identifizierung der Person.

Tatsächlich kenne ich Renzo Tramaglino*9 besser als meinen Vater. Von meinem Vater weiß ich vieles nicht und werde es nie erfahren: Ich kenne wer weiß wie viele Episoden seines Lebens nicht, wer weiß wie viele seiner geheimen, nie offengelegten Gedanken, wer weiß wie viele seiner verborgenen Vorlieben, seiner unausgedrückten Ängste und Freuden – sodass ich, ganz wie die Historiker nach Dumas, nur weiter über dieses liebe Phantasma fantasieren kann. Von Renzo Tramaglino dagegen weiß ich alles, was ich wissen muss, und was Manzoni nicht erwähnt hat, spielt keine Rolle, weder für mich noch für Manzoni, noch für Renzo als fiktive Person.

Aber ist das wirklich so? Gerade weil ich von erfundenen Dingen spreche, die sich eben darum nie in der wirklichen Welt ereignet haben, müsste doch eine Romanaussage immer falsch sein. Dennoch betrachten wir die Aussagen in Romanen nie als Lügen, und wir klagen weder Homer noch Cervantes als Lügner an. Wir wissen sehr wohl, dass wir als Leser eines fiktionalen Textes stillschweigend einen Pakt mit dem Autor unterschreiben, demzufolge der Autor vorgibt, etwas Wahres zu sagen, und wir vorgeben, ihn ernst zu nehmen, ganz wie die Kinder, wenn sie spielerisch sagen: »Ich bin der Räuber und du bist der Gendarm.« Auf diese Weise entwirft und konstituiert jede Romanaussage eine mögliche Welt, und alle unsere Urteile über wahr und falsch beziehen sich nicht mehr auf die reale Welt, sondern auf die mögliche Welt dieser Fiktion. So wäre es in der möglichen Welt von Arthur Conan Doyle falsch, wenn Sherlock Holmes am Ufer des Spoon River lebte, und in der möglichen Welt von Tolstoi wäre es falsch, wenn Anna Karenina in der Baker Street wohnte.

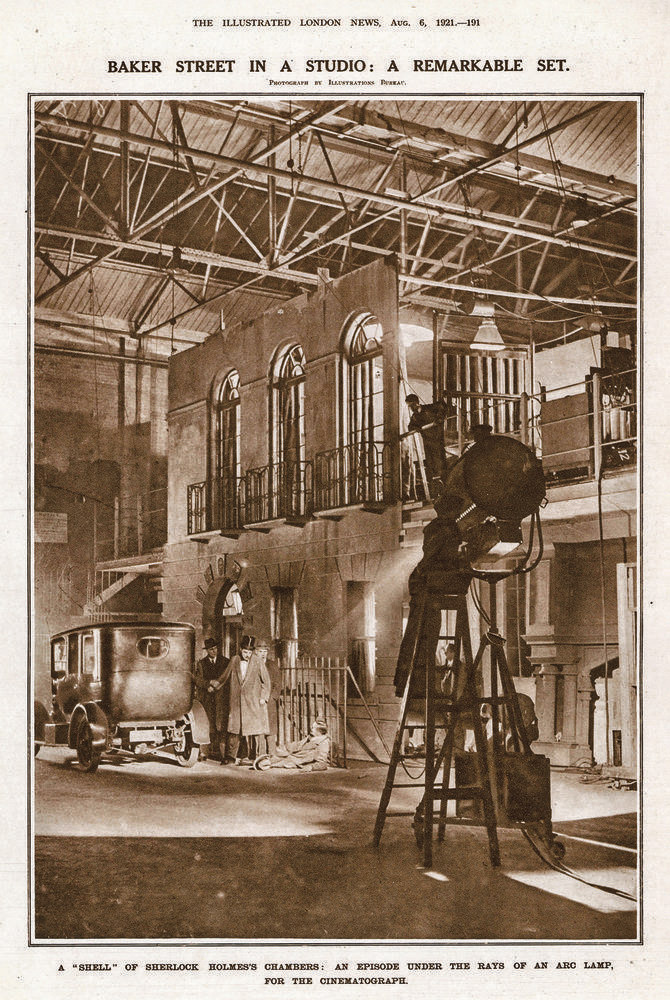

Rekonstruktion der Baker Street für den Stummfilm

Sherlock Holmes in den Cricklewood Studios, London

(Foto im Magazin »The Illustrated London News«

vom 6. August 1921)

Es gibt viele mögliche Welten. Zum Beispiel die mögliche Welt meiner Wünsche, in der ich mir vorstelle, was geschehen würde, wenn ich auf einer einsamen polynesischen Insel Schiffbruch erlitte, zusammen mit Sharon Stone. Jede mögliche Welt ist ihrer Natur nach unvollständig und wählt sich als Hintergrund viele Aspekte der wirklichen Welt: In der Welt meiner Fantasien hätte die Insel, wenn ich dort mit Sharon Stone landen würde, sicher ringsum einen Kranz von Palmen und einen weißen Sandstrand und vieles mehr, was ich in der wirklichen Welt erwarten kann.

Auch die möglichen Welten nehmen sich als Hintergrund nie ein Milieu, das allzu weit von dem entfernt ist, in welchem wir leben, nicht einmal die Märchen, in denen – auch wenn es in ihrem Wald sprechende Tiere gibt – ein Wald gewöhnlich so ist wie die Wälder in der wirklichen Welt. Die Geschichten von Sherlock Holmes spielen in einem London, das so ist, wie es in Wirklichkeit ist oder war, und wir würden es befremdlich finden, wenn Dr. Watson plötzlich durch den St. James Park ginge, um einen Eiffelturm zu besuchen, der sich am Donauufer hinter der Ecke des Newski Prospekts erhöbe. Ein Erzähler könnte uns auch in eine mögliche Welt dieser Art einführen, aber dann müsste er mit vielen narrativen Tricks operieren, um sie uns akzeptabel zu machen (zum Beispiel indem er Phänomene der räumlichen Dislokation oder Ähnliches einführt), aber damit die Geschichte einen Reiz hat, müsste der Eiffelturm letztlich auch dann so sein wie der in Paris.

Manchmal kann eine fiktive Welt beträchtliche Unterschiede zur realen Welt aufweisen. So behauptet zum Beispiel Shakespeare in Das Wintermärchen, dass die dritte Szene des dritten Aktes in Böhmen in einer wüsten Gegend am Meer spielt, während es in der wirklichen Welt keine böhmischen Strände gibt, so wenig wie es darin Schweizer Seebadeorte gibt. Aber es kostet uns keine Mühe zu glauben (oder so zu tun, als glaubten wir), dass in jener möglichen Welt Böhmen am Meer liegt. Wer den fiktionalen Pakt mit dem Autor schließt, ist gewöhnlich entweder guten Glaubens oder ausreichend uninformiert.

Joseph Wright of Derby

Antigonus in the Storm, 1790

nach Shakespeares Wintermärchen, Akt III, Szene 3

Privatsammlung

Haben wir diese Unterschiede zwischen möglicher und wirklicher Welt einmal festgelegt, so akzeptieren wir in der Regel, dass die Aussage »Anna Karenina hat sich das Leben genommen, indem sie sich unter einen Zug warf« nicht in derselben Weise wahr ist wie die historische Aussage »Adolf Hitler hat sich das Leben genommen, indem er sich in seinem Berliner Bunker erschoss«.

Wie aber kommt es, dass wir nicht nur einen Geschichtsstudenten im Examen durchfallen lassen würden, der sagt, Hitler sei am Comer See erschossen worden, sondern auch einen Literaturstudenten, der sagt, Anna Karenina sei mit Aljoscha Karamasow nach Sibirien geflohen?

Die Frage ist leicht in logischen und semiotischen Termini zu beantworten, nämlich indem man anerkennt, dass die Aussage »Es ist wahr, dass Anna Karenina sich das Leben genommen hat, indem sie sich unter einen Zug warf« nur eine konventionelle Kurzform ist für die Aussage »Es ist wahr, dass Tolstoi in der wirklichen Welt geschrieben hat, dass Anna Karenina sich das Leben nimmt, indem sie sich unter einen Zug wirft«. Folglich sind es Tolstoi und Hitler, die zur selben Welt gehören, nicht Hitler und Anna Karenina.

Somit wäre die Aussage über Anna Kareninas Selbstmord in logischen Termini de dicto wahr, während es die über Hitlers Selbstmord de re wäre. Oder besser noch, die Geschichte von Anna Karenina betrifft nicht das Signifikat der Aussage, sondern deren Signifikanten. Mit anderen Worten, wir können wahre Aussagen über fiktive Personen in derselben Weise machen, wie wir sagen können, dass es wahr ist, dass Beethovens Fünfte in c-moll geschrieben ist (und nicht in F-Dur) und mit g-g-g-es beginnt. Das wäre ein Urteil über die Partitur. Anna Karenina beginnt mit einer Maxime (»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise«), was eine Meinungsäußerung ist. Aber gleich darauf folgt eine Tatsachenbehauptung (»Drunter und drüber ging es bei den Oblonskis«), bei der wir uns nicht fragen müssen, ob es wahr ist, dass es bei den Oblonskis drunter und drüber ging, sondern ob es wahr ist, dass in der Partitur namens Anna Karenina geschrieben steht: »Drunter und drüber ging es bei den Oblonskis« beziehungsweise sein russisches Äquivalent.

Trotzdem lässt uns diese Auskunft unbefriedigt zurück. Eine musikalische Partitur ist im Grunde (einmal abgesehen von den zahllosen Interpretationsproblemen, die sie mit sich bringt) ein Set von Instruktionen, um eine Folge von Tönen zu produzieren, und die wahren Probleme des Genusses, des ästhetischen Urteils und der von der Fünften hervorgerufenen Gefühle kommen später. Ebenso lässt uns das, was am Anfang des Romans mit dem Titel Anna Karenina geschrieben steht, an eine Lage der Dinge im Hause Oblonski denken, und es ist diese Lage der Dinge, um die es in unserer Annahme, ob etwas wahr oder falsch ist, geht. Das heißt, um streng logisch zu sein, auch wenn wir es als wahr betrachten, dass am Anfang von Anna Karenina geschrieben steht: »Drunter und drüber ging es bei den Oblonskis«, haben wir noch nicht entschieden, ob es wahr ist oder nicht, dass es bei den Oblonskis drunter und drüber ging, und vor allem, ob diese Unordnung, außer dass sie in Tolstois möglicher Welt wahr ist, nicht auch für uns irgendwie wahr ist, in unserer Alltagswelt.

Wahr ist, dass die Partitur namens Bibel im hebräischen Original mit »Bereschit« beginnt, aber wenn wir sagen, dass Abraham im Begriff war, seinen Sohn zu opfern (und oft versuchen wir diesen Vorgang allegorisch, mystisch oder moralisch zu interpretieren), beziehen wir uns nicht auf die originale hebräische Partitur (die 99 Prozent derer, die von Kain oder Abraham sprechen, ohnehin nicht kennen) und sprechen nicht über die Signifikanten, sondern über die Signifikate dieses Buches – und die Signifikate sind das, was auch mit anderen Worten, mit Bildern oder Filmen ausgedrückt werden kann, die nicht in der originalen Partitur stehen.

Die Frage, ob man wahre Aussagen über fiktive Personen machen kann, hat nichts mit der Frage zu tun, welche Worte gebraucht worden sind, um diese Personen vorzustellen. Viele meiner Landsleute werden als Kinder die wunderschönen Bände der Scala d’Oro gelesen haben, in denen große Werke der Literatur von sehr guten Schriftstellern für junge Leser zusammengefasst wurden. Natürlich gehörte Anna Karenina nicht dazu, weil es schwierig ist, dieses Werk für Kinder und Heranwachsende zu resümieren, aber da waren zum Beispiel Victor Hugos Die Elenden oder Théophile Gautiers Kapitän Fracasse. Dank dieser Bände wissen viele Italiener, wer Jean Valjean oder der Baron Sigognac sind, ohne jemals die Partitur gesehen zu haben, die ihre Originaltexte darstellten. Wie haben all diese Personen außerhalb ihrer Ursprungstexte überleben können?

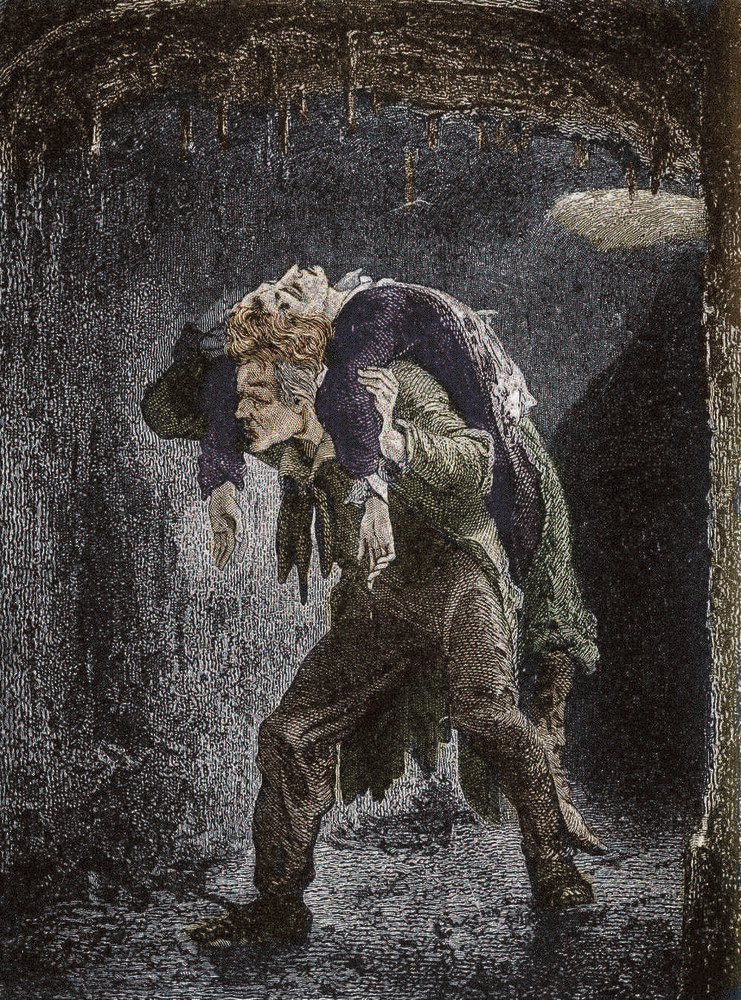

Émile Bayard

Jean Valjean trägt Marius auf der Schulter durch die Gassen von Paris, Illustration zu Les Misérables

von Victor Hugo, 1862

Niemand kann vernünftigerweise leugnen, dass Hitler und Anna Karenina zwei verschiedene Arten von Wesen mit unterschiedlichem ontologischem Status sind. Aber wir müssen zugeben, dass oftmals auch unsere historischen Aussagen nur de dicto wahr sind, ganz wie die Aussagen über Romanpersonen: Schüler oder Studenten, die in einem Referat über Zeitgeschichte schreiben, dass Hitler sich in seinem Berliner Bunker erschossen hat, beziehen sich damit nicht auf etwas, das sie aus direkter Erfahrung kennen, sondern übernehmen einfach, was in ihren Geschichtsbüchern steht.

Mit anderen Worten, außer den Urteilen, die von unserer direkten Erfahrung abhängen (von der Sorte »Es regnet«), sind alle Urteile, die wir aufgrund unserer kulturellen Kenntnis aussprechen können, abhängig von Informationen, die in einer Enzyklopädie verzeichnet sind, der wir sowohl entnehmen können, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist, als auch, dass Hitler in seinem Berliner Bunker gestorben ist. Da wir nicht dort waren, um nachzuprüfen, ob es wirklich so war, vertrauen wir diesen Informationen, weil wir sowohl den Faktencheck über die Sonne als auch den über Hitler an Fachleute delegiert haben.

Außerdem ist jede Wahrheit der Enzyklopädie offen für Revisionen. Wenn wir im wissenschaftlichen Sinne aufgeschlossen sind, müssen wir bereit sein, eines Tages neue Dokumente zu entdecken, aus denen hervorgeht, dass Hitler nicht in seinem Bunker gestorben, sondern nach Argentinien entkommen ist, dass der verkohlte Leichnam im Bunker nicht der seine war und dass sein Selbstmord aus Propagandagründen von den Russen erfunden worden ist, ja dass sogar der Bunker nie existiert hat; tatsächlich gibt es zwar ein Foto von Churchill, auf dem er angeblich genau dort sitzt, wo Hitlers Bunker war, aber andere bestreiten die Richtigkeit dieser Lokalisierung. Der Selbstmord von Anna Karenina ist dagegen nicht zu bezweifeln und wird es nie sein.

Fiktive Personen haben noch einen weiteren Vorteil gegenüber den historischen. In der Realgeschichte sind wir uns immer unsicher über die Identität des Mannes mit der eisernen Maske oder von Leuten wie Kaspar Hauser. Wir wissen nicht sicher, ob Anastasia Nikolajewna Romanowa mit ihrer realen russischen Familie ermordet worden ist oder überlebt hat und die faszinierende Prätendentin war, die später von Ingrid Bergman verkörpert worden ist. Dagegen können wir, wenn wir Arthur Conan Doyle lesen, immer sicher sein, dass Sherlock Holmes, wenn er sich auf Watson bezieht, immer dieselbe Person meint, dass es in London nicht zwei Personen mit demselben Namen und denselben Merkmalen gibt und dass die Person, von der die Rede ist, in allen Geschichten immer dieselbe wie jene ist, die in Eine Studie in Rot von einem gewissen Stamford zum ersten Mal »Watson« genannt wird. Es kann sein, dass Conan Doyle in einer noch unpublizierten Sherlock-Holmes-Geschichte erzählt, Watson habe gelogen, als er sagte, er sei in der Schlacht von Maiwand während des Afghanistankrieges verwundet worden, oder als er sagte, er habe den Doktor in Medizin gemacht, aber auch in diesem Fall wäre der, der dann als Hochstapler entlarvt würde, immer noch die Person, die von Stamford in Eine Studie in Rot als »Watson« angesprochen wird.

Das Problem der stabilen Identität fiktiver Personen ist von größter Bedeutung. Im Jahre 2007 erschien ein Roman von Philippe Doumenc, Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary,2 in dem es um eine polizeiliche Untersuchung geht, die beweist, dass Emma Bovary sich nicht mit Arsen vergiftet hat, sondern ermordet worden ist. Ein amüsantes Spiel, das aber seinen Reiz nur daraus bezieht, dass die Leser ja wissen, wie Emma Bovary »wirklich« gestorben ist. Wenn ihnen diese unbestreitbare Wahrheit nicht bekannt wäre, hätten sie keinen Spaß an dieser Contre-enquête. Der Fall liegt ähnlich wie in den sogenannten »Uchronien« oder kontrafaktischen Geschichten, in denen man zum Beispiel eine Erzählung, in der Napoleon die Schlacht bei Waterloo gewinnt, nur genießen kann, wenn man weiß, dass Napoleon, wie es die Enzyklopädien bezeugen, in Waterloo besiegt worden ist.

Und so kann ich nun guten Gewissens behaupten, auch wenn es einen unbestreitbaren ontologischen Unterschied zwischen Hitler und Anna Karenina gibt, dass die Aussagen in Romanen, bedenkt man die Art, in der wir ihnen Glauben schenken, wie wir sie zitieren und uns im Alltagsleben auf sie beziehen, unverzichtbar sind, um zu klären, was wir unter unbestreitbarer Wahrheit verstehen.

Wenn uns jemand fragen würde, wann und unter welchen Bedingungen eine Aussage wahr ist, könnten wir mit der berühmten Definition von Alfred Tarski antworten, dass die Aussage »Schnee ist weiß« (in Anführungszeichen, als verbaler Signifikant oder als entsprechender Satz) nur dann wahr ist, wenn der Schnee weiß ist, das heißt wenn er unabhängig von der Art, wie wir ihn definieren, so und so beschaffen ist. Doch mag diese Definition auch befriedigend für Logiker sein, so wird sie gewöhnliche Leute kaum zufriedenstellen. Daher sage ich lieber, dass eine Aussage dann unbezweifelbar wahr ist, wenn sie so unbestreitbar ist wie die Aussage »Superman ist Clark Kent« (und umgekehrt).

Der Papst und der Dalai Lama können jahrelang über die Wahrheit eines Satzes wie »Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn« streiten, doch wenn sie vernünftige Leute sind (und sich in der Comic-Literatur auskennen), werden sie zugeben müssen, dass Superman und Clark Kent dieselbe Person sind. Um also zu wissen, ob der Satz »Hitler ist in seinem Berliner Bunker gestorben« unbestreitbar wahr ist, müssen wir prüfen, ob er ebenso unbestreitbar wahr ist wie der Satz »Superman ist Clark Kent«.

Somit besteht die epistemologische Funktion fiktionaler Aussagen darin, dass sie als Lackmustest für die Unbestreitbarkeit jeder anderen Aussage benutzt werden können.

Doch warum sagen wir, dass es wahr ist, dass Anna Karenina sich das Leben nimmt, anstatt immer nur zu sagen, dass es wahr ist, dass in Tolstois Roman geschrieben steht, dass Anna Karenina sich das Leben nimmt? Nun, weil klar ist, dass, wenn sich jemand über Anna Kareninas Selbstmord erregt, dies ja mitnichten heißt, dass er sich über die Tatsache erregt, dass Tolstoi in seinem Roman beschrieben hat, wie Anna Karenina Selbstmord begeht!

Kommen wir nun zu dem Grund, aus dem ich mich für diese Probleme zu interessieren begonnen habe. Vor einiger Zeit schlug mir ein Kollege vor, ein Seminar über die Frage zu veranstalten, warum wir Tränen vergießen (oder jedenfalls uns emotional erregen) über das, was fiktiven Personen widerfährt. Im ersten Moment erwiderte ich, das sei eine Frage für Psychologen, die sich mit den Mechanismen der Projektion und Identifikation beschäftigt haben. Kommt es nicht vor, sagte ich, dass man träumt oder sich vorstellt, die geliebte Person sei gestorben, und darüber in Tränen ausbricht? Also warum dann nicht auch in Tränen ausbrechen, wenn und indem man wörtlich nimmt, was der Heldin von Erich Segals Love Story widerfährt?

Dann sagte ich mir, dass einer, der sich vorstellt, die geliebte Person sei gestorben, so bestürzt er darüber auch sein mag, nach einer Weile erkennt, dass es nicht stimmt, und aufhört zu weinen, ja Erleichterung verspürt, während Scharen von romantischen Jünglingen, nachdem sie über den Selbstmord von Goethes Werther geweint hatten, ebenfalls Selbstmord begingen, obwohl sie vorher wie nachher gewusst hatten, dass es sich um eine fiktive Romanperson handelte. Was ja bedeutet, dass diese Leser weiterhin dachten, in einer irgendwie anderen Welt habe Werther sich wirklich umgebracht.

Vermutlich hat keiner meiner Leser über das Schicksal von Scarlett O’Hara echte Tränen vergossen, aber sage mir niemand, sie seien unberührt von dem der Medea geblieben. Ich habe hochkarätige Intellektuelle gesehen, die sich am Ende von Cyrano de Bergerac heimlich eine Träne zerdrückten, auch wenn sie das Stück schon mehrmals gesehen hatten, also genau wussten, wie es ausgeht, und nur ins Theater gegangen waren, um den Cyrano von Depardieu mit dem von Belmondo zu vergleichen. Wie eine sanfte und sensible Freundin von mir immer sagte: »Jedes Mal, wenn ich in einem Film eine Flagge wehen sehe, egal welcher Nationalität, kommen mir die Tränen.«

Es gibt also einen Unterschied zwischen der fingierten Vorstellung, dass die Person, die wir lieben, gestorben sei, und der fingierten Vorstellung, dass Anna Karenina oder Madame Bovary sterben. Im ersten Fall verlässt man den Illusionsraum bald wieder, im zweiten sprechen wir weiterhin ernsthaft vom Unglück der beiden Frauen und schreiben Bücher darüber.

Hier sehen wir einige Madames Bovarys. Zumindest eine davon hat nicht direkt mit dem Roman zu tun, es ist eher so, als hätte sie ihn verlassen, um sich in anderen Ausdrucksmitteln zu etablieren, zum Beispiel wie hier im Film, aber es könnte auch der Umschlag eines Buches oder eines Comic-Albums sein. Es gibt auch kleinbürgerliche Bovarys und solche, die man osées nennen könnte, gewagt, bis zu solchen, die als Werbefiguren für Küchenrezepte verwendet werden.

Warum zeige ich sie hier? Um den Vortrag aufzulockern? Nein, sondern weil die Tatsache, dass es viele Emma Bovarys gibt, die sich auf unterschiedliche Weise außerhalb des Romans von Flaubert bewegen – und vergessen wir nicht, es gab sogar einmal eine Anna Karenina (nämlich in der ersten Verfilmung mit Greta Garbo, 1927), die am Ende nicht stirbt –, weil eben dies alles bedeutet, dass wir es nicht mehr mit einer Figur in der Welt Flauberts zu tun haben, sondern mit einer fluktuierenden Person.

Viele Personen der erzählenden Literatur haben die Fähigkeit, außerhalb ihrer Ursprungstexte leben zu können und sich in einer Zone des Universums zu bewegen, die schwer einzugrenzen ist. Manche wandern sogar von Text zu Text, wie in Romanen oder Filmen, die dann Der Sohn D’Artagnans oder Pinocchio der Flieger heißen. Sie gehören nicht mehr allein ihrem Ursprungstext. Viele von ihnen kommen aus großen Kunstwerken oder Mythen, aber sicher nicht alle. So gehören zu unserer Gemeinschaft der fluktuierenden Personen sowohl Hamlet als auch Robin Hood, sowohl Gargantua als auch Tintin, sowohl Heathcliff als auch Milady, sowohl Leopold Bloom als auch Superman, sowohl Faust als auch Popeye the Sailor – und nicht in sie hineingeschafft haben es Figuren wie Prousts Baron de Charlus, Alain-Fourniers Großer Meaulnes, D’Annunzios Stelio Effrena und sein Andrea Sperelli.

Eine Umfrage hat kürzlich ergeben, dass 25 Prozent der britischen Teenager Churchill, Gandhi und Dickens für fiktive Personen halten, und ich weiß nicht mehr, wie viele stattdessen glauben, Sherlock Holmes und Eleanor Rigby hätten real existiert. Zahllos sind also die Gründe, aus denen man eine fluktuierende Person werden kann. Disraeli fluktuiert nicht, aber Churchill tut es, Scarlett O’Hara tut es ebenfalls, aber die Prinzessin von Clèves nicht (bedenken wir, dass Sarkozy wiederholt beteuert hat, er habe es nie geschafft, Madame de Lafayette zu lesen – was übrigens, wie mir meine französischen Freunde erzählen, das Los der unglücklichen Prinzessin von Clèves etwas verbessert hat, denn viele haben daraufhin aus Trotz angefangen, ihre Geschichte zu lesen; gebe Gott, dass Berlusconi sich eines Tages entschließt zu versichern, er habe niemals Ippolito Nievo gelesen).

Viele Figuren sind dermaßen fluktuierend geworden, dass die meisten Leute sie eher durch ihre außertextlichen Avatare kennen als durch den Text, der sie eingeführt hat. Nehmen wir den Fall Rotkäppchen. In der Fassung von Charles Perrault unterscheidet sich das Märchen von dem der Brüder Grimm (so erscheint bei Perrault am Ende nicht der Jäger, um Rotkäppchen und seine Großmutter zu retten), aber die fluktuierende Geschichte, die Mütter ihren Kindern erzählen, vermischt häufig beide Versionen, auch wenn sie sich an das Ende der Grimms hält, und manchmal löst sie sich von beiden. Viele Personen des Mythos fluktuieren sogar schon, bevor sie in einen berühmten Text eintreten, wie es bei Ödipus der Fall war. Auch die drei Musketiere sind längst nicht mehr nur die von Dumas.

Jeder Leser der Geschichten von Nero Wolfe und Archie Goodwin weiß, dass Wolfe in Manhattan in einem Brownstone-Haus irgendwo in der 35. Straße West wohnt. Aber Rex Stout hat in seinen Romanen mindestens zehn verschiedene Hausnummern dieser Straße angegeben (in der es übrigens keine Brownstone-Häuser gibt). Irgendwann sind dann die Nero-Wolfe-Fans in einer Art stillschweigender Übereinkunft zu der Überzeugung gelangt, die richtige Nummer sei 454, und am 22. Juni 1996 haben die Stadt New York und der Fanclub The Wolfe Pack eine Bronzeplakette am Haus Nummer 454 der 35. Straße West, 64d, angebracht, um daran zu erinnern, dass hier das berühmte Brownstone-Haus stand.

So sind Medea, Dido, Don Quijote, der Graf von Monte Christo oder der große Gatsby zu Individuen geworden, die außerhalb ihrer Ursprungstexte leben, und auch wer diese Texte niemals gelesen hat, kann behaupten, diese Personen zu kennen und wahre Aussagen über sie zu machen. Einige haben sich beim Herumschweifen außerhalb ihrer Ursprungstexte miteinander vermischt, wie Philip Marlowe, Sam Spade und der Rick Blaine in Casablanca, die in unserer kollektiven Erinnerung alle drei das Gesicht von Humphrey Bogart tragen. Losgelöst vom Text ihres Ursprungs bewegen sich diese Personen sozusagen unter uns, beeinflussen unsere Verhaltensweisen, und manchmal nehmen wir sie als Vorbilder nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch für das der anderen, und sagen von jemandem, er habe einen Ödipuskomplex, einen Appetit wie Gargantua, sei eifersüchtig wie Othello oder zweifelnd wie Hamlet oder geizig wie Scrooge.

Wenn wir daher behaupten, es sei wahr, dass Anna Karenina sich das Leben genommen hat oder dass Sherlock Holmes in der Baker Street wohnte, machen wir Aussagen nicht über eine gegebene Partitur (also das, was ein gegebener Autor geschrieben hat), sondern über eine fluktuierende Kreatur, deren ontologischer Status ziemlich bizarr erscheint, da sie nicht existieren dürfte und doch irgendwie unter uns umgeht und unsere Gedanken besetzen kann.

Ist es möglich zu fluktuieren, ohne körperlich zu existieren? Gibt es Objekte, die nicht notgedrungen in physischer Form existieren? Gewiss, man braucht nur jede Entität als Objekt zu definieren, an der sich das Denken festmachen und von der man einige Eigenschaften benennen kann. Nehmen wir zum Beispiel den Fall eines Ehepaars, bei dem er Geschichtslehrer und sie Mathematiklehrerin ist, weshalb sie oft von Julius Cäsar und vom rechtwinkligen Dreieck sprechen, aber die auch ein Kind haben möchten.

Also beginnen sie jeden Tag damit, nicht nur von Julius Cäsar und vom rechtwinkligen Dreieck zu sprechen, sondern auch von diesem Kind, das sie, wie alle heute, Gessica nennen wollen, natürlich mit G geschrieben: wie sie die Kleine erziehen werden, welche Sportarten sie treiben soll, wie schön es wäre, wenn sie später einmal Fernsehansagerin würde. So sprechen die beiden Eheleute 1.) von jemandem, der physisch existiert hat, aber nicht mehr existiert (wie Cäsar), 2.) von etwas, das manche ein ideelles Objekt nennen und von dem man nicht genau weiß, wo genau es existiert, es sei denn, man nimmt mit Platon an, dass es eine Welt der Ideen gibt, und 3.) von jemandem, der hoffentlich physisch existieren wird, es aber noch nicht tut (Gessica). Was aber geschieht, wenn die beiden anfangen, außer über all dies auch noch über Freiheit oder Gerechtigkeit zu reden?

Freiheit und Gerechtigkeit sind sicher Objekte des Denkens, aber anders als Cäsar und Gessica, erstens weil sie nicht so gut definiert sind wie Cäsar und Gessica, weil die Leute je nach Land und Kultur, nach historischem Zeitraum und religiöser Ausrichtung unterschiedliche Vorstellungen von ihnen hatten, und zweitens weil sie keine Individuen, sondern Begriffe sind und es ja immerhin auch Begriffe wie den des rechtwinkligen Dreiecks gibt, die besser definiert sind als der Begriff der Gerechtigkeit.

Sind Romanfiguren Entitäten wie Cäsar, wie Gessica, wie das rechtwinklige Dreieck oder die Freiheit?

Sie haben etwas mit Cäsar, Gessica, dem Dreieck und der Freiheit gemeinsam, denn sie sind semiotische Objekte, das heißt Ensembles von Eigenschaften, die durch einen bestimmten Terminus ausgedrückt werden und die eine bestimmte Kultur per allgemeinem Konsens anerkennt und in ihrer Enzyklopädie verzeichnet. Semiotische Objekte sind das rechtwinklige Dreieck, die Frau, die Katze, der Stuhl, die Stadt Mailand, der Mount Everest, der Artikel 7 unserer Verfassung, die Pferdheit – und unter den semiotischen Objekten gibt es auch solche, die durch Eigennamen ausgedrückt werden, und in diesem Sinne sind nicht nur Leute wie Julius Cäsar semiotische Objekte, sondern sogar – angenommen, es gibt sie irgendwo – Leute wie Fritz Hinz und Franz Kunz und Lieschen Müller, die ja nicht nur physische Entitäten sind, sondern, wenn wir sie durch Nennung eines Namens erwähnen, auch Ensembles von Eigenschaften (auch ohne ihm jemals begegnet zu sein, könnten wir Fritz Hinz identifizieren als Sohn des Sowieso, geboren in A-Stadt, derzeit Kassierer in der B-Bank, wohnhaft in der C-Straße usw.). Und da unter den Eigenschaften, die durch einen Namen ausgedrückt werden, auch diejenigen sind, existiert zu haben oder aktuell zu existieren, oder auch diejenigen, die eine gute Enzyklopädie verzeichnet, wie die Eigenschaft, ein mythologisches Wesen oder eine Romanfigur zu sein, sind auch die fiktiven Personen semiotische Objekte.

Nun ist es für semiotische Objekte eigentümlich, dass sie mehr einem Muster, einem System von Beziehungen gleichen als einem konkreten Individuum wie mir oder einem gegebenen Hund. Sie sind Objekte von solcher Art, dass sie, auch wenn viele ihrer Eigenschaften verändert werden, ein Muster, eine Form, eine grundlegende Gestalt behalten. So verhält es sich mit einer Melodie, die dieselbe bleibt, egal ob sie von einer Trompete oder einer Okarina gespielt wird, und ebenso mit dem Eurostar-Schnellzug Mailand-Rom um 15:15 Uhr, der derselbe bleibt, auch wenn seine Waggons jeden Tag andere sind, auch wenn er wegen Verspätung nicht um 15:15 Uhr, sondern erst 15:45 Uhr abfährt, auch wenn seine Existenz negiert wird durch die Lautsprecheransage, dass er heute leider ausfällt.

Aber so verhält es sich auch mit dem Hund (oder dem Stuhl oder dem Berg), da wir imstande sind, sowohl einen Dobermann als auch einen Chihuahua als Hund zu erkennen. Beiden gemeinsam sind einige typische Eigenschaften, die ich mich hier begnüge, als »diagnostische« zu definieren. Und so verhält es sich auch mit Entitäten wie Mailand, andernfalls würden diejenigen, die es wie ich das erste Mal 1946 gesehen haben, zur Hälfte zerstört, ohne den Pirelli-Wolkenkratzer und ohne die Torre Velasca, das heutige Mailand nicht als dieselbe Stadt erkennen. Und so verhält es sich schließlich auch mit historischen Personen, andernfalls wäre es nicht möglich, Aussagen zu treffen wie: »Hätte Kleopatra eine etwas längere Nase gehabt, wäre die Geschichte Roms anders verlaufen« (anders gesagt, wir können unsere Vorstellung von Kleopatra um ein paar Eigenschaften verringern, ohne deswegen aufzuhören, sie als Kleopatra zu erkennen – und wir können uns kontrafaktische Situationen von der Art vorstellen, was geschehen wäre, wenn man Cäsar nicht an den Iden des März ermordet hätte).

Welche diagnostischen Eigenschaften es sind, die erhalten bleiben müssen, um etwas als zugehörig zur selben Klasse identifizieren zu können, ist eine offene Frage, und auf jeden Fall können wir annehmen, dass eine Eigenschaft diagnostisch wird oder bleibt, je nachdem, in welchem Kontext oder Diskursuniversum sie erscheint.

Was die fiktiven Personen angeht, so sind sie nicht nur deshalb fluktuierende semiotische Objekte, weil wir mit ihren Namen ein Ensemble von Eigenschaften assoziieren, sondern auch, weil sie einige dieser Eigenschaften offensichtlich verlieren können, ohne dadurch ihre Identität einzubüßen – bedenkt man zum Beispiel, dass d’Artagnan in der populären Bilderwelt als ein Musketier gilt, während er bei Dumas bekanntlich nur ein Kadett der drei Musketiere ist. Wenn Madame Bovary nicht in Frankreich, sondern in Italien gelebt hätte, wäre ihre Geschichte nicht viel anders verlaufen. Was also sind die wirklich diagnostischen Eigenschaften der Madame Bovary? Man würde sagen: dass sie sich aus sentimentalen Gründen umgebracht hat. Warum aber ergötzt uns dann eine Parodie wie Woody Allens The Kugelmass Episode,3 in welcher der Titelheld die unglückliche Madame Bovary aus Yonville entführt und zu sich nach New York bringt, um dort mit ihr das schöne Leben zu führen, von dem sie immer geträumt hat? Nur weil der Kontext als diagnostische Eigenschaft der Bovary hervorhebt, dass sie eine kleinbürgerliche Provinzlerin mit Hang zum Kitsch ist? Tatsächlich funktioniert die Parodie, weil Kugelmass sich beeilt, Madame Bovary zu sich zu holen, ehe sie Selbstmord begeht. Während dieser Selbstmord also einerseits parodistisch negiert wird, bleibt er andererseits weiterhin essenziell und radikal diagnostisch für die Identität der Madame Bovary. Und diesen Punkt muss ich unterstreichen, denn am Ende werden wir sehen: Was uns an den fiktiven Personen fasziniert, ist, dass sich ihr Schicksal nicht ändern lässt. Wir können uns vorstellen, was geschehen wäre, wenn Napoleon in Waterloo gesiegt hätte, und diese kontrafaktische Übung wäre sicherlich hochinteressant, aber wie öde wäre eine Geschichte, in der man sich vorstellte, dass Emma Bovary am Ende kein Gift einnimmt, sondern glücklich und zufrieden irgendwo weiterlebt …

Warum können wir Mitgefühl für semiotische Objekte wie diese fiktiven Personen entwickeln? Wir könnten antworten: aus demselben Grund, aus dem viele bereit sind, für die Gerechtigkeit oder die Freiheit zu sterben. Aber für Werte zu sterben ist etwas anderes, als für Individuen zu sterben, und daher sagen wir lieber, wir empfinden das, was den Romanpersonen widerfährt, als würde es uns widerfahren.

Wir entwickeln Mitgefühl für Anna Karenina, weil wir uns auf den narrativen Pakt eingelassen und so getan haben, als lebten wir in ihrer Welt wie in unserer eigenen, und nach einer Weile (wie von einem mystischen Raptus ergriffen, der sicher durch einige Qualitäten der Erzählung ausgelöst worden ist) haben wir vergessen, dass wir nur so getan haben. Mehr noch, da wir in jener Welt sozusagen nicht vorgesehen waren oder keine relevante Größe darstellten, haben wir instinktiv versucht, uns an die Stelle derjenigen Person zu versetzen, die unter ihren rechtmäßigen Bewohnern am meisten mit uns gemeinsam hatte.

Wenn wir diese Definition der fiktiven Personen akzeptieren, müssen wir zugeben, dass zu den semiotischen Objekten auch die Gottheiten aller Mythologien gehören, die Zwerge und Feen, der Weihnachtsmann und die höheren Wesen der verschiedenen Religionen. Jemand könnte hier einwenden, Götterwesen mit Feen zu vergleichen sei ein Ausdruck von Atheismus, aber ich lade alle Gläubigen zu einem geistigen Experiment ein: Stellen Sie sich vor, Sie seien Katholik und glaubten, dass Jesus wirklich Gottes Sohn sei. Gut, in diesem Fall sind Schiwa, der Große Manitou und der Exú der brasilianischen Kulte bloße Fiktionen. Aber stellen Sie sich nun vor, Sie wären Hindu: Wenn Schiwa wirklich irgendwo existiert, dann ist klar, dass der Große Manitou, der Exú und der Gott Israels bloße Fiktionen sind. Und so weiter, bis wir zugeben müssen, dass, zu welchem Glauben wir uns auch bekennen, alle religiösen Entitäten bis auf eine nichts als fiktive Wesen sind und dass daher, auch wenn wir uns weigern zu entscheiden, welche diese eine ist, die sich dem allgemeinen Gesetz entzieht, sicher 99 Prozent aller religiösen Entitäten nur fiktive Wesen sind, die wie Madame Bovary oder Othello gewöhnlich einem Buch (einem heiligen) entstammen – mit dem einzigen Unterschied, dass es mehr Menschen gibt, die den Glauben an Schiwa teilen, als Menschen, die Madame Bovary kennen, aber wir wollen uns hier nicht in statistisch-quantitativen Fragen verlieren.

Die fluktuierenden Personen der Fiktion sind von gleicher Natur wie die Personen des Mythos. Ödipus und Achilles waren fluktuierende Entitäten wie Anna Karenina oder Pinocchio, nur dass Erstere im Dunkel der Zeiten geboren sind und Letztere sozusagen als säkulare Mythen entstehen. Und wir fühlen uns berechtigt zu sagen, dass es wahr ist, dass Pinocchio aus einem Stück Holz geboren ist, so wie wir uns berechtigt fühlen zu sagen, dass es wahr ist, dass Athene aus dem Kopf des Zeus geboren ist.

Es genügt nicht, daran zu erinnern, dass die Alten glaubten, Zeus und Athene habe es wirklich gegeben, während jeder, der an Pinocchio als fluktuierendes Wesen denkt, sehr wohl weiß, dass er nie existiert hat. Ich würde sagen, das sind psychische Akzidenzien. Sehr viele Menschen haben ziemlich verschwommene Vorstellungen vom Grad der Existenz ihrer Götter. Es gab Hirtenmädchen, die behaupteten, mit der Madonna gesprochen zu haben, es gab romantische junge Frauen, die sich für Jacopo Ortis umbrachten, im sizilianischen Puppentheater beschimpfte man lauthals den Verräter Ganelon, es gibt Teenager, die sich unsterblich in eine Filmfigur verlieben (in die Figur, nicht den Schauspieler), es ist nicht gesagt, dass Cäsar an die Existenz Jupiters glaubte, die christlichen Dichter riefen weiter die Musen an, und somit treten wir in ein Universum privater Gefühle, Fantasien und Emotionen ein, in dem genaue Grenzlinien schwer zu ziehen sind.

Die Art Existenz, die wir den fluktuierenden Personen zuerkannt haben, erklärt auch ihre moralische Funktion. Ich weiß, dass ich über dieses Thema schon andernorts gesprochen und geschrieben habe, aber hier muss ich es zum Abschluss dieses Beitrags noch einmal erwähnen.

Obwohl sie fluktuierend sind, erscheinen uns diese Personen unabänderlich an ihr Schicksal gekettet. Sicher hoffen wir manchmal, wenn wir ihr Los beklagen, dass es anders ausgehen könnte, dass Ödipus einen anderen Weg nimmt und nicht seinem Vater auf dem Weg nach Theben begegnet, sondern vielleicht nach Athen gelangt und sich dort mit der schönen Phryne vereint, dass Hamlet Ophelia heiratet und die beiden glücklich und zufrieden als dänisches Königspaar leben, dass Heathcliff noch ein paar Demütigungen mehr erträgt und auf den Wuthering Heights verharrt, bis er seine Catherine heiraten kann, um mit ihr als perfekter Country Gentleman zu leben, dass Fürst Andrej wieder gesund wird, dass Raskolnikow nicht auf die verrückte Idee kommt, eine alte Frau zu erschlagen, sondern sein Studium beendet, um ein geachteter Staatsbeamter zu werden, dass, als Gregor Samsa zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt worden ist, eine wunderschöne Prinzessin in sein Zimmer tritt, ihn küsst und zum reichsten Manne von Prag verwandelt …

Heute könnten uns die Computer sogar Programme anbieten, mit denen sich alle diese Geschichten nach Lust und Laune neu schreiben ließen, aber wollen wir sie wirklich neu schreiben?

Romane und Erzählungen lesen heißt zu wissen, dass man am Schicksal der Personen nichts ändern kann. Wenn wir das traurige Los der Madame Bovary ändern könnten, hätten wir nicht mehr die tröstliche Gewissheit, dass die Aussage »Madame Bovary hat sich das Leben genommen« das Musterbeispiel jeder unbestreitbaren Wahrheit ist. In eine mögliche Romanwelt einzutreten heißt hinzunehmen, dass die Dinge ein für alle Mal in einer bestimmten Weise verlaufen, was immer wir uns auch gewünscht hätten. Wir müssen diese Frustration akzeptieren und durch sie den Schauder des Schicksals verspüren.

Ich glaube, diese Erziehung zum Fatum ist eine der Hauptfunktionen der erzählenden Literatur und begründet den paradigmatischen Wert der fiktiven Personen, dieser Heiligen der säkularen Welt – und auch vieler gläubiger Menschen.

Nur die Tatsache, dass Anna Karenina stirbt, und zwar unabänderlich, macht sie uns liebevoll, dominant und obsessiv gegenwärtig als melancholische Gefährtin unseres Daseins, auch wenn sie physisch nie existiert hat.

[Vortrag im Rahmen der Milanesiana 2009, Das Unsichtbare]