42.6.1.6 Therapie

Bei erstmaligen Anfällen wird nach den Ursachen geforscht und evtl. symptomatisch behandelt (OP, spezifische Bestrahlung). Nach operativen Eingriffen kann eine medikamentöse Therapie für eine längere Zeit verordnet werden, nach einigen Monaten oder Jahren unter EEG-Kontrolle abgesetzt werden.

Besteht prognostisch eine Wiederholung der Anfälle oder ist die Ursache unbekannt, wird die Krampfbereitschaft durch Antikonvulsiva (Antiepileptika) herabgesetzt. Ziel ist es, einen Medikamentenspiegel im Blut zu erreichen, bei dem Patienten möglichst keine bis wenige Krampfanfälle, andererseits aber auch möglichst wenig Nebenwirkungen haben ( ▶ Tab. 42.6 ).

|

Wirkstoff |

Handelsname (Beispiele) |

unerwünschte Arzneimittelwirkungen |

|

Carbamazepin |

Tegretal, Timonil |

Schwindel, Diplopie (Doppelsehen), Nystagmus (Augenzittern), Tremor, Ataxie, allergische Hautreaktion, Vigilanzstörung, Leukopenie |

|

Clonazepam |

Rivotril |

Nystagmus, Ataxie, vermehrte Speichelsekretion (Hypersalivation), vermehrte Bronchialsekretion |

|

Lamotrigin |

Lamictal |

Schwindel, Diplopie, Ataxie, allergische Hautreaktion, Kopfschmerzen, Vigilanzstörung |

|

Phenobarbital |

Lepinal, Luminal |

Schwindel, Nystagmus, Ataxie, Vomitus (Erbrechen), Vigilanzstörungen, Dupuytren-Kontraktur, Athralgien |

|

Phenytoin |

Phenhydan, Phenytoin, Zentropil |

Schwindel, Diplopie, Nystagmus, Tremor, Ataxie, Hyperkinesen, Nausea (Übelkeit und Brechreiz), Gingivahyperplasie (Wucherung des Zahnfleischs), allergische Hautreaktion, Neutro- und Thrombopenie, Osteopathie, Polyneuropathie, Hypertrichose (krankhaft vermehrte Körperbehaarung) |

|

Primidon |

Myelepsinum |

Schwindel, Nystagmus, Ataxie, Vomitus, Vigilanzstörung, Impotenz |

|

Valproinsäure |

Convulex, Ergenyl chrono, Orfiril |

Tremor, Gewichtszunahme, Haarausfall, Hepatose, Gerinnungsstörungen |

Merke

Werden die Medikamente plötzlich abgesetzt, besteht die Gefahr verstärkter Krampfbereitschaft und eines Status epilepticus. Die Medikamentendosis sollte deshalb stufenweise reduziert werden.

Status epilepticus Während eines Status epilepticus kann das Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt sein, sodass nach ärztlicher Anordnung Sauerstoff gegeben wird. Die pflegerische Aufgabe besteht in zügiger Vorbereitung von angeordneten Antiepileptika (z. B. Diazepam oder Phenytoin i. v. in entsprechender Verdünnung per Infusion). Reichen die üblichen medizinischen Notfallmaßnahmen nicht aus, sind die Patienten im Status epilepticus intensiv- und ggf. beatmungspflichtig.

Nichtmedikamentöse Anfallsunterbrechung

Manche Patienten mit Auraphänomenen können lernen, ihre Anfälle an subjektiven Phänomenen zu erkennen und sie mit individuell herausgefundenen Techniken zu unterbrechen:

Fallbeispiel

„Mein Anfall beginnt mit einem Kribbeln im rechten Arm. Es ist, wie wenn Ameisen darin rumlaufen würden. Das Kribbeln breitet sich von den Fingerspitzen langsam bis nach oben aus. Um den Anfall zu unterbrechen, bevor ich nicht mehr reagieren kann, massiere ich den rechten Arm. Ich fahre mit der Hand immer wieder von oben nach unten. Dabei stelle ich mir vor, wie in meinem Arm eine große Planierraupe die Ameisen wieder in die Fingerspitzen schiebt. Zusätzlich spanne ich meinen Arm noch ganz fest an“ (MOSES Er-Arbeitungsbuch).

Bei einem anderen epilepsieerkrankten Jungen beginnt der Anfall mit einem verkrampften Arm. Nach einiger Zeit habe er herausgefunden, dass er die Faust ballen oder einen kühlen Gegenstand in die Hand nehmen könne, um den Anfall zu Beginn zu unterbrechen. Die Anfallfrequenz ließ im nächsten halben Jahr erheblich nach (MOSES Er-Arbeitungsbuch).

42.6.2 Pflege- und Behandlungsplan

42.6.2.1 Anfallsbeobachtung und Dokumentation

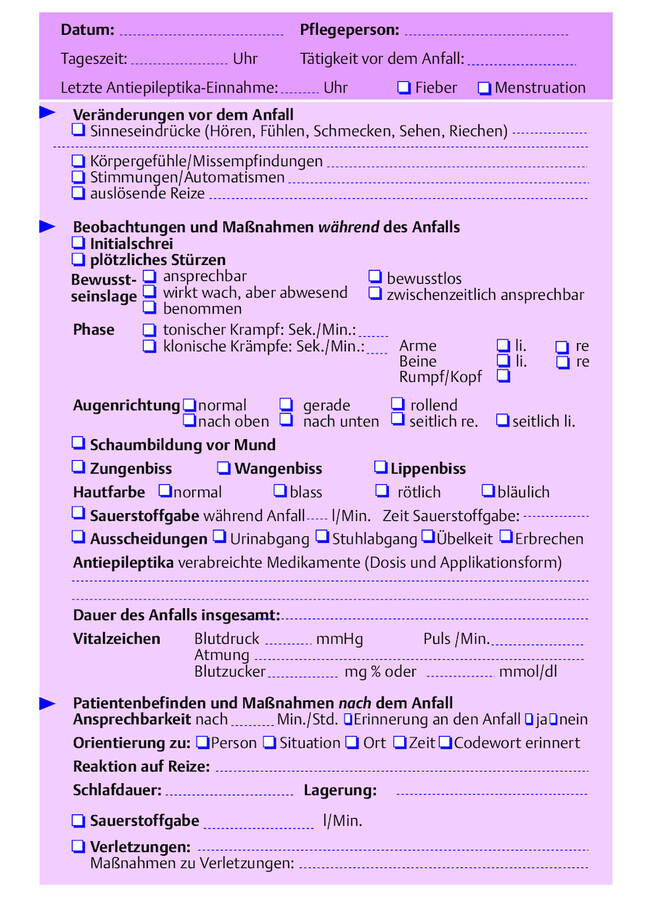

Selten besteht für Pflegende die Möglichkeit, einen zerebralen Krampfanfall von Beginn an zu beobachten. Pflegende sollten daher beim Anfall anwesende Personen eingehend befragen und ihre Aussagen dokumentieren (Beobachtungen bezüglich des Verhaltens im Vorfeld des Anfalls, während des Anfalls und danach). Dabei kann evtl. eine Checkliste hilfreich sein ( ▶ Abb. 42.71). Aufgabe der Pflegenden ist es, den Patienten und seine Angehörigen zu Beobachtungen anzuleiten.

Checkliste zur Anfallsbeobachtung bei zerebralem Anfall.

Abb. 42.71

42.6.2.2 Notfallmaßnahmen während eines Anfalls

Während eines akuten Anfalls beobachtet eine Pflegeperson die Anfallssymptome und bleibt beim Patienten. Eine zweite Pflegende sollte den Patienten nach Möglichkeit den Blicken der anderen Patienten entziehen und den Arzt informieren (falls keine andere Absprache besteht). Droht der Patient zu stürzen, lässt man ihn sanft zu Boden gleiten (dabei insbesondere Verletzungen am Kopf vermeiden und etwas Weiches unter den Kopf legen). Ist der Patient bereits gestürzt und krampft, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

-

Gegenstände aus der Umgebung entfernen, Kopf schützen

-

Patienten niemals an den tonisch-klonischen Krampfbewegungen hindern (durch das Festhalten können Distorsionen und Frakturen entstehen)

-

beengende Kleidung lockern

-

falls möglich, Patienten jetzt schon seitlich lagern (Aspirationsprophylaxe)

-

bei Zyanose Sauerstoff verabreichen

-

falls möglich, Assistenz bei i. v.-Zugang für Medikamente

-

evtl. reicht jedoch auch die Verabreichung einer verordneten Rektal-Phiole (z. B. Diazepam)

-

Blutzucker kontrollieren (Ausschluss einer Hypoglykämie)

Merke

Auf gar keinen Fall darf bei geschlossener Zahnreihe versucht werden, beim krampfenden Patienten den Kiefer zu öffnen, denn es besteht eine große Verletzungsgefahr für beide Seiten. Sind Zahnprothesen locker und in Rachenrichtung gefallen, muss der Patient mit ärztlicher Hilfe zur Entfernung relaxiert werden.

Vigilanzkontrolle Die Bewusstseinslage wird während des Anfalls kontinuierlich kontrolliert (auch in Abgrenzung zu Nicht-Grand-mal-Anfällen). Der Patient wird, wenn möglich, aufgefordert, einfache Merkwörter zu wiederholen (z. B. Baum, Frau, Auto): Falls er diese Wörter nach dem Anfall wiederholen kann, hat er nicht vollständig das Bewusstsein verloren.

42.6.2.3 Pflegemaßnahmen nach dem Anfall

Der Patient wird, falls er auf dem Boden liegt, so lange liegen gelassen, bis die Krämpfe nachlassen. Er wird nicht während des Ereignisses ins Bett getragen. Nach dem Krampfanfall sind folgende Maßnahmen angezeigt, die auch sorgfältig dokumentiert werden ( ▶ Abb. 42.71).

-

Patienten zur Aspirationsprophylaxe in stabile Seitenlage bringen oder 30°-Oberkörperhochlagerung wie beim SHT.

-

Patienten auf mögliche Verletzungen hin untersuchen.

-

Gepolsterte Bettschutzseiten anbringen.

-

Platzwunden lediglich mit einer sterilen Kompresse abdecken (später fachgerechte chirurgische Versorgung und diagnostische Maßnahmen).

-

Art des Aufwachens, Dämmerzustands oder Dauer des Nachschlafs beobachten und dokumentieren.

-

Bei Inkontinenz Körperpflege mit Wäschewechsel durchführen.

-

Bei Verletzung der Zunge oder der Wangeninnentaschen medizinische Erstversorgung oder Mundspülungen anbieten.

-

Bei Kopfschmerzen (nach Grand-mal-Anfällen wegen eines Hirnödems möglich) Stirn z. B. mit Pfefferminzöl einreiben oder vorsichtig kühlen.

-

Dem Patienten erklären, dass evtl. Muskelkater durch die starken Muskelkontraktionen während des Anfalls entstehen kann.

-

Schmerzmittel nur nach ärztlicher Anordnung verabreichen.

42.6.2.4 Gesundheitsförderung, Beratungsaspekte und Patienteninformation

Die pflegerische Unterstützung des Patienten und der Familie ist bedeutend für den weiteren Verlauf der Behandlung und kann bei der Bewältigung der belastenden Situation helfen. Meist steht zunächst das Gefühl der Hilflosigkeit im Vordergrund. Deshalb braucht der Patient Möglichkeiten, über die Bedeutung des Ereignisses und seine Ängste zu sprechen. Insbesondere bei einem Erstanfall sowie bei einem unerwarteten oder heftigen Anfall braucht der Patient gezielte Zuwendung.

Prävention und Gesundheitsförderung

Pflegende können nach Überforderungen im Alltagsleben fragen und im Gespräch den Patienten eine Alternative entwickeln lassen. Der Patient braucht Aufklärung über allgemein bekannte Anfallsauslöser und Hilfe beim Herausfinden seiner eigenen Auslöser. Das Gespräch über Auslöser sollte sich zunächst weniger um Verbote als vielmehr um Chancen drehen, damit der Patient nicht zu tief verunsichert wird und er sich noch normale Alltags- und Freizeitaktivitäten zutraut.

Der Patient ist daran interessiert, seine gegenwärtige Lebensqualität aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dazu können ihm Informationen und Empfehlungen gegeben werden.

Veränderungen des Alltags

Je nach beruflichen und privaten Anforderungen können aus der Erkrankung bzw. Diagnose „Epilepsie“ erhebliche Veränderungen entstehen.

Empfehlungen

-

ausreichend Schlaf, vollwertige Ernährung ohne Unterzuckerung und wenig Alkohol

-

unbegleitetes und unbeaufsichtigtes Schwimmen und Extremsportarten vermeiden

-

schwere körperliche Tätigkeiten und psychischen Dauerstress vermeiden

Prävention und Gesundheitsförderung

Hilfreich ist das Führen eines Anfalltagebuchs. In diesem wird aufgezeichnet, welche Medikamente genommen wurden, wann Anfälle auftraten, wie die Stimmung und Tätigkeiten vorher waren und wirkten.

Unterstützung der Medikation

Beim pflegerischen Aufnahmegespräch sollte erfragt werden, ob und welche Antikonvulsiva (Antiepileptika) ein Patient einnimmt.

Vor der Entlassung ist es für Patienten wichtig, über Einzelwirkungen der Medikamente aufgeklärt zu sein ( ▶ Tab. 42.6 ). Patienten leiden häufig darunter, dass sich die Anfälle unter einem bestimmten Medikament wiederholen. Es kann dauern, bis eine individuell abgestimmte Medikation gefunden wird. Pflegende sollten in den Phasen der Neueinstellung die Neigung des Patienten zur verstärkten Selbstbeobachtung ernst nehmen.

Mit einer optimalen medikamentösen Einstellung erreichen 60 – 90 % der Patienten Anfallsfreiheit. Bei Überdosierung kann es zu ausgeprägten Symptomen kommen. Unter den meisten Antikonvulsiva kommt es anfangs zu Ermüdbarkeit, Konzentrationsstörungen und Gewichtszunahmen. Schwindel und feinschlägiger Tremor sind ebenfalls häufige Erscheinungen, die jedoch je nach Tagesform auftauchen und wieder abklingen.

Empfehlungen

-

Regelmäßig nach dem Krankenhausaufenthalt Medikamentenspiegel ein- und feststellen lassen.

-

Verordnete Antikonvulsiva regelmäßig einnehmen.

-

Anfallsprotokoll führen oder führen lassen.

-

Über auftretende Symptome umgehend Arzt informieren.

Merke

Frauen sollten bei bestehendem Kinderwunsch mit ihrem Arzt sprechen, da einige antikonvulsive Medikamente zu Missbildung beim Kind führen können.

Psychosoziale Unterstützung

Pflegende sollten den Patienten und ihren Angehörigen Kontakte zu Selbsthilfegruppen vermitteln und auf Schulungsprogramme hinweisen.

Selbsthilfegruppen können für das Leben mit der Erkrankung eine wichtige Unterstützung sein. Sie informieren über medizinische Hilfen und neue Erkenntnisse.

Im Rahmen spezieller Schulungsprogramme (z. B. MOSES) lernen Betroffene mit ihrer Anfallskrankheit umzugehen.

Empfehlungen

-

Bei Problemen und Fragen im sozialen oder beruflichen Bereich kann ein Sozialarbeiter hinzugezogen werden.

-

Dem Patienten sollte einfühlsam vermittelt werden, dass er auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kann.

-

Absprachen im interdisziplinären Team und mit den Angehörigen werden dokumentiert.

42.7 Lern- und Leseservice

42.7.1 Literatur

42.7.1.1 Angeborene Hirnschädigungen

[2104] Hoehl, M Kullick, P. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 4.Aufl. Stuttgart: Thieme; 2012

42.7.1.2 Erworbene Hirnschädigungen

[2105] Friedhoff M, Schieberle D. Praxis des Bobath-Konzepts.3. überarbeitete Aufl. Stuttgart: Thieme; 2014

[2106] Gjelsvik B. Form und Funktion. Neurologie, Physiologie und das Bobath-Konzept. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2002

[2107] Haupt WF, Jochheim KA, Remschmidt H. Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe. 11. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2016

[2108] Paeth Rohlfs B. Erfahrungen mit dem Bobath-Konzept. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2010

[2109] Schwegler J, Lucius R. Der Mensch. Anatomie und Physiologie. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2016

42.7.1.3 Paraplegie und Tetraplegie

[2110] Chhabra HS, Hrsg. ISCoS Textbook on Comprehensive Management of Spinal Cord Injuries. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer; 2015

[2111] Ducharme SH, Gill KM, Geng V, Stahl K. Sexualität bei Querschnittlähmung. Bern: Huber; 2006

[2112] Haas U. Das Darmmanagement bei Patienten mit Querschnittlähmung. Bern: Huber; 2005

[2113] Haas U, Hrsg. Pflege von Menschen mit Querschnittlähmung: Probleme, Bedürfnisse, Ressourcen und Interventionen. Göttingen: Hogrefe; 2012

[2114] Zäch GA, Koch HG. Paraplegie. Ganzheitliche Rehabilitation. Freiburg i.Br.: Karger; 2005

42.7.1.4 Vergiftungen

[2115] Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Liste der Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich und Schweiz. Im Internet: http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/09_InfektionenIntoxikationen/02_Giftnotrufzentralen/lm_LMVergiftung_giftnotrufzentralen_node.html; Stand: 20.12.2016

[2116] Giftinformationszentrum (GIZ). Uniklinik Mainz. Jahresbericht der Giftinformationszentrale an der Uniklinik Mainz (2007–2011). Im Internet: http://www.giftinfo.uni-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/24969/0/1b172257662e2e60ac1f72939c752284b4d17bf4/GIZ_Mainz_Jahresbericht_2011.pdf; Stand: 10.03.2017

[2117] Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA et al. Poisoning severity score. Grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36 (3) : 205–213

[2118] Reichel FX. Taschenatlas der Toxikologie. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2009

[2119] v. Mühlendahl K et al. Vergiftungen im Kindesalter. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2003

42.7.1.5 Multiple Sklerose

[2120] Dammhäuser B. Bobath-Konzept in der Pflege. 2. Aufl. München: Elsevier; 2012

[2121] DGN / KKNMS S2e Leitlinie zur Diagnose und Therapie der MS Online-Version, Stand: 23.04.2014

[2122] Gold R, Rieckmann P. Pathogenese und Therapie der Multiplen Sklerose. 3. Aufl. Bremen: Uni-Med; 2004

[2123] Gjelsvik B. Die Bobath-Therapie in der Erwachsenenneurologie. Stuttgart: Thieme; 2007, S. 59

[2124] Henze T. Symptomatische Therapie der Multiplen Sklerose. Stuttgart: Thieme; 2005

[2125] Holzinger B, Graeber S, Henze T. Die Erkrankung mit den 1000 Gesichtern. Menschen mit Multipler Sklerose.Thieme: DOI 10.1055/s-0033–1349897

[2126] Hupke P, Gärtner J. S1 Leitlinie Multiple Sklerose im Kindesalter. 2016

[2127] Krämer G, Besser R. Multiple Sklerose. Antworten auf die häufigsten Fragen. 6. Aufl. Stuttgart: TRIAS; 2006

[2128] Schmidt RM, Hoffmann F. Multiple Sklerose 6. Aufl. München: Urban & Fischer bei Elsevier; 2015

[2129] Steck AJ, Hartung HP. Demyelinisierende Erkrankungen. Darmstadt: Steinkopff; 2001

[2130] Zettl UK, Lehmitz R, Mix E. Klinische Liquordiagnostik. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter; 2005

42.7.1.6 Morbus Parkinson

[2131] Haupt WF, Jochheim KA, Remschmidt H. Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe. 9. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2002

[2132] Ludwig E, Annecke R. Der große TRIAS-Ratgeber Parkinson-Krankheit: Alles über Ursachen und Behandlung. 2. Aufl. Stuttgart: TRIAS; 2007

[2133] Thümler R. Die Parkinson-Krankheit: Diagnose, Verläufe und neue Therapien: Hilfreiche Antworten auf die 172 häufigsten Fragen. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006

42.7.1.7 Zerebrale Krampfanfälle

[2134] Altrup E. Epilepsie; Informationen in Text und Bildern für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Nürnberg: Novartis Pharma; 2003

[2135] Bauer J. Der erste epileptische Anfall im Erwachsenenalter. Dtsch Ärztebl 2001; 20

[2136] Bauer J, Rösing B. Reproduktive endokrine Störungen bei Frauen mit Epilepsie. Dtsch Ärztebl Print vom 19.01.2002

[2137] Besser R, Gross-Selbeck G. Hrsg. Epilepsiesyndrome – Therapiestrategien. Leitfaden für Klinik und Praxis. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2003

[2138] Dimov B. Konfrontation Epilepsie. Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Heidelberg: Ibera; 2004

[2139] Dörner K et al. Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie. Bonn: Psychiatrie Verlag; 2002

[2140] Elger C. Anfälle und Bewusstseinsstörungen. Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter. Aus: Diener HC, Weimar C, Hrsg. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie Herausgegeben von der Kommission „Leitlinien“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Stuttgart: Thieme; 2012

[2141] Epilepsie Netz. Nebenwirkungen der wichtigsten Antikonvulsiva. Im Internet: http://www.epilepsie-netz.de/86/-Nebenwirkungen.htm; Stand: 20.12.2016

[2142] Habermann-Horstmeier L. Frauen und Antiepileptika. Im Internet: http://www.epikurier.de/HOME.html; Stand: 10.03.2017

[2143] Kampen van N, Elsner H, Göcke K. Hrsg. Handbuch Epilepsie & Arbeit. Berlin: Verlag Einfälle; 2002

[2144] Krämer G. Das große TRIAS-Handbuch Epilepsie. Stuttgart: Thieme; 2005

[2145] MOSES Er-Arbeitungsbuch. 2. Aufl. Bielefeld: Bethel-Verlag (ohne Angabe des Erscheinungsjahres)

[2146] Stiftung Michael. Pädagogischer Ratgeber bei Epilepsie. 5. Aufl. Leipzig; 2004

42.7.2 Kontakt- und Internetadressen

42.7.2.1 Erworbene Hirnschädigungen

[2147] Bobath Initiative in der Kranken und Altenpflege e.V. Wikingerstr. 28, 76307 Karlsbad-Langensteinbach, Im Internet: www.BIKA.de; Stand: 02.05.2017

[2148] Bundesverband für die Rehabilitation der Aphasiker e.V., Klosterstr.14, 97084 Würzburg, Tel.: 0931/250 130 30, Im Internet: http://www.aphasiker.de/; Stand: 07.03.2017

[2149] Selbsthilfegruppe Schädel-Hirn-Patienten, in Not e.V., Bayreuther Str. 33, 92224 Amberg, Tel.: 09621/64 800, Im Internet: http://www.not-online.de; Stand: 20.12.2016

[2150] Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Postfach 104, 33311 Gütersloh, Tel.: 05241/97 70–0, Fax: 05241/70 20 71, Im Internet: http://www.schlaganfall-hilfe.de; Stand: 20.12.2016

[2151] ZNS-Kuratorium für Unfallverletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems, Rochusstr. 24, 53123 Bonn, Tel.: 0228/97845–0. Im Internet: http://www.hannelore-kohl-stiftung.de/; Stand: 10.03.2017

42.7.2.2 Paraplegie und Tetraplegie

[2152] Deutsche Stiftung Querschnittslähmung, Konstanzenstr. 15, 90439 Nürnberg, Tel.: 0911–9777333

[2153] Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegie. Im Internet: www.dmgp.de; Stand: 20.12.2016

[2154] Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V., Geschäftsstelle Neurott 20, 74931 Lobbach, Tel.: 06226/960 211, Im Internet: http://www.fgq.de; Stand: 20.12.2016

[2155] www.der-querschnitt.de; Stand: 20.12.2016

[2156] www.elearnsci.org; Stand: 20.12.2016

[2157] http://www.startrampe.net; Stand: 20.12.2016

42.7.2.3 Vergiftungen

[2158] Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie. Spandauer Damm 130, 14050 Berlin. Tel.: 030/1 92 40, Fax: 030/3 06 86–7 21, E-Mail: berlintox@giftnotruf.de, Im Internet: http://www.giftnotruf.de; Stand: 20.03.2017

[2159] Giftinformationszentrale Mainz, Klinische Toxikologie Bau 209 Ia, II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Mainz, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Giftnotruf: 06131/19 240, Infotelefon: 06131/23 24 66, Fax: 06131/23 24 68, Im Internet: http://www.giftinfo.uni-mainz.de; Stand: 20.12.2016

[2160] Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich, Tel.: +41 44 251 51 51, Im Internet: http://www.toxi.ch; Stand: 20.12.2016

[2161] http://www.gizbonn.de; Stand: 20.12.2016

[2162] http://www.klinische-toxikologie.de; Stand: 20.12.2016

42.7.2.4 Multiple Sklerose

[2163] Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V., Bundesverband, Krausenstr. 50, 30171 Hannover, Tel.: 0511/96 834–0, Fax: 0511/96 834–50, Im Internet: http://www.dmsg.de; Stand: 20.12.2016

[2164] Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, Josefstrasse 129, Postfach CH-8031 Zürich, Im Internet: http://www.multiplesklerose.ch; Stand: 20.12.2016

42.7.2.5 Morbus Parkinson

[2165] Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Bundesverband, Moselstraße 31, 41464 Neuss, Tel.: 02131/740 270, Fax: 02131/45 555, E-Mail: bundesverband@parkinson-mail.de, Im Internet: http://www.parkinson-vereinigung.de; Stand: 20.12.2016

[2166] http://www.parkinson-web.de; Stand: 20.12.2016

42.7.2.6 Zerebrale Krampfanfälle

[2167] Deutsche Epilepsievereinigung e.V. Geschäftsstelle, Zillestr. 102, 10585 Berlin, Tel.: 030/34 24 414, Fax: 030/34 24 466

[2168] Stiftung Michael, Alsstr. 12, 53227 Bonn, Tel.: 0228/94 55 45 40, E-Mail: post@stiftung-michael.de, Im Internet: http://www.stiftung-michael.de; Stand: 20.12.2016

[2169] http://www.epilepsie-online.de; Stand: 20.12.2016

[2170] http://www.epi.ch; Stand: 20.12.2016