Egli mostra scarsa propensione al lavoro … non è nemmeno disposto a dare spiegazioni … un cambiamento sarà necessario, e dovrà avvenire presto…

ADRIAN STEGER, Consigliere di Corte1.

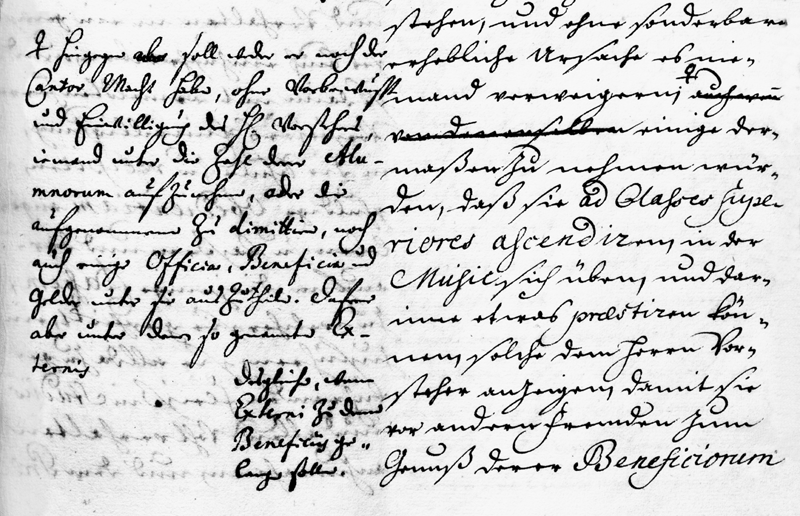

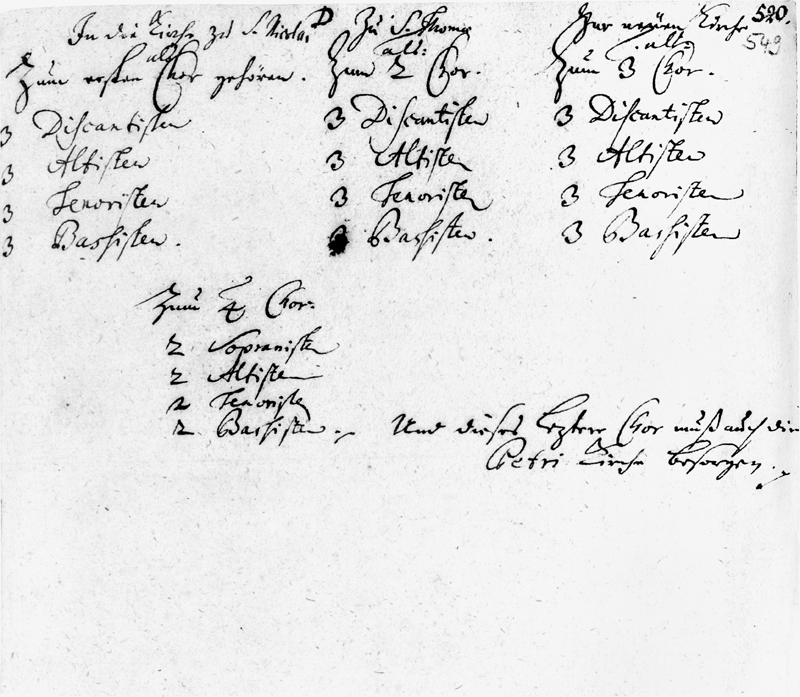

Nell’agosto del 1730 i rapporti tra Bach e i suoi datori di lavoro municipali a Lipsia avevano raggiunto un punto di rottura. Il verbale del consiglio cosí riporta i fatti: «Non si è comportato come avrebbe dovuto». Dietro quell’opaca generalizzazione, però, c’è una lunga lista di critiche e presunti reati, diversi nel dettaglio, ma non nella sostanza, da quelli che avevano rovinato le relazioni tra il giovane Bach e il concistoro di Arnstadt, quasi trent’anni prima (vedi infra, cap. VI), che ora i consiglieri non riuscivano a mandare giú. Aveva da poco licenziato un ragazzo del coro, rimandandolo al paese senza averne informato il borgomastro. Poi, si era allontanato senza permesso – «atto per il quale deve essere rimproverato e ammonito», si legge – proprio come aveva fatto venticinque anni prima in occasione della visita di quattro mesi a Buxtehude, a Lubeccaa. Non solo il Cantor «non assolve le sue funzioni di insegnamento, né dà lezioni obbligatorie di canto, ma non si perita neanche di dare spiegazioni», come dichiarò il borgomastro Steger (fig. 11c). Era la terza volta, nel corso della sua vita, che Bach si rifiutava categoricamente di lavorare: la prima volta ad Arnstadt, la seconda nel 1717 a Weimar, dopo essere diventato Capellmeister. Nel frattempo, altre denunce si stavano accumulando: «un cambiamento sarebbe necessario, poiché i nodi verranno al pettine, prima o poi, e lui dovrebbe acconsentire alla stipula di altri accordi». Anche il borgomastro Gottfried Lange, tra i piú presenti e accesi difensori di Bach, dovette ammettere che «ciò che è stato detto contro il Cantor era vero». Perciò, il consiglio decise di colpirlo dove sapeva che gli avrebbe fatto male: tagliando il suo reddito accessorio. Erano esasperati dalla sua volontà di non adeguarsi alle regole, e dal suo mutismo. Insomma, come scrissero, «il Cantor era incorreggibile».

Come si era arrivati a una simile situazione? Tutto era parte di una serie di controversie, sempre piú aspre, tra Bach e il consiglio municipale, covate negli ultimi sette anni, e un classico esempio del conflitto che si verifica quando a un artista viene affidata una carica pubblica, aspettandosi quindi che sia «un genio e un servo obbediente»2. Da un lato, c’era un uomo irascibile, appassionato nella difesa del suo mestiere e pronto a pungere qualora qualcuno avesse minacciato il suo diritto a praticarlo liberamente. Dall’altro, una formidabile alleanza di poteri laici e religiosi, i cui metodi di assoggettamento dei dipendenti erano stati affinati nel tempo, e che erano esperti nel rendere la vita difficile ai vari Cantor. Il conflitto evidenzia anche una profonda contraddizione nella formazione della personalità di Bach: tacita accettazione dell’ordine gerarchico, tipica del suo tempo e della sua religione; e, all’opposto, come avremo modo di esplorare in questo capitolo, segni di un temperamento aggressivo e il ricorrente rifiuto di sottomettersi all’autorità. Per spiegare il discutibile comportamento di Bach nel 1730 dobbiamo confrontare queste modalità con i suoi primi contrasti con l’autorità, e da lí esplorare come il suo atteggiamento verso l’autorità in generale si sia manifestato in diverse fasi della sua carriera.

In primo luogo, abbiamo bisogno di dare un’occhiata al peculiare funzionamento del cantorato di Lipsia. Nel 1657, erano in corso trattative tra Adam Krieger e il consiglio municipale, quando, come organista della Nikolaikirche, si candidò (senza successo) alla carica di Thomaskantor. Krieger mise le cose in chiaro fin dall’inizio: non avrebbe lavorato «sia a scuola che come Cantor», allo stesso modo del suo predecessoreb – «non per denigrare la scuola, ma perché questo sforzo, insieme allo studio compositionis, sarebbe troppo oneroso, visto che chi lavora con massimo sforzo nella scuola ha poi poco desiderio di scrivere musica concertata [per la chiesa], e se manca desiderio di comporre, il risultato è sempre di scarso valore». Aggiunse, inoltre, che i predecessori, appesantiti dalle incombenze scolastiche, «si erano irrigiditi, manifestando indignazione e malumore, e la loro salute era peggiorata»3. Non volendo insegnare latino, Krieger non avrebbe mai raggiunto un accordo con i consiglieri, i quali, come negli anni successivi, si rifiutavano di considerare la divisione tra insegnamento e composizione, come fossero ruoli e uffici separati. L’analisi di Krieger è curiosamente profetica dei problemi che Bach avrebbe affrontato settant’anni piú tardi, che si riducevano a poche questioni: chi avesse l’ultima parola nello svolgimento delle funzioni di Cantor e, in particolare, chi stabilisse i confini tra lui e il rettore della Thomasschule per quanto riguardava l’ammissione degli alunni e la nomina dei prefetti del coro.

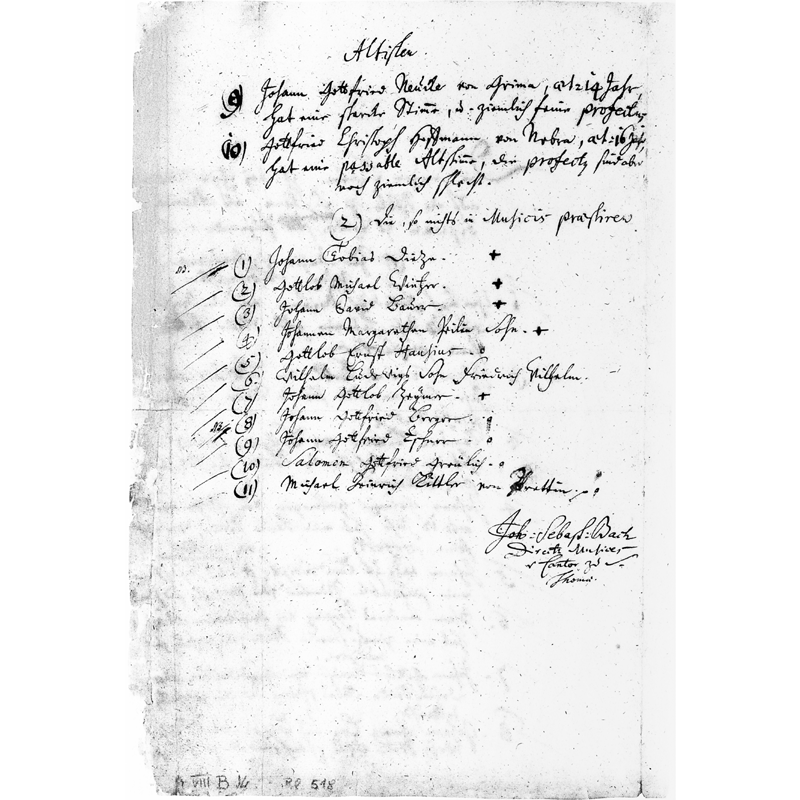

La dura verità è che, nel momento della nomina di Bach a Lipsia nel 1723, i giorni migliori della Thomasschule, un tempo presa a modello tra le scuole corali delle terre di lingua tedesca, erano ormai lontani. Standard e requisiti si erano deteriorati da almeno una generazione, dal tempo in cui Johann Schelle ne era stato il Cantor negli anni Settanta del Seicento. Il vecchio sistema di mettere in comune risorse per creare un «Concerto di quaranta o cinquanta voci», eseguito da musicisti di città, coristi, studenti e altri amanti della musica, aveva da tempo smesso di funzionare. A partire dalla fine del secolo si registrò un netto calo nella qualità musicale degli Alumnen, i ragazzi ammessi. A ciò va aggiunta la carenza di fondi sufficienti ad attrarre musicisti che frequentavano l’università, i quali avrebbero contribuito a colmare le lacune dell’ensemble del Thomaner, visto che avrebbero potuto tranquillamente esibirsi al Teatro dell’opera. Uno sguardo alle petizioni di Johann Kuhnau al consiglio municipale dimostra come i problemi che Bach stava per affrontare – nel reclutamento e la formazione di un complesso musicale in grado di affrontare la sua musica e soddisfare le sue eccezionali esigenze tecniche (di gran lunga superiori a quelle di Kuhnau) – avevano già tormentato le ambizioni musicali del suo predecessore per l’intera durata del suo cantorato (1701-22)c.

Il 4 dicembre 1704, Kuhnau denunciò al consiglio che, dal momento in cui Telemann aveva preso in mano la musica alla Neukirche, le due chiese principali della città, Nikolaikirche e Thomaskirche, ne avevano risentito, «soprattutto nei giorni di festa e durante le fiere [di commercio] … quando potrei suonare la musica migliore e piú adatta». Questo, secondo Kuhnau, «causa il piú grande male, per gli studenti migliori, i quali non appena hanno acquisito, a costo di sofferenze infinite per il Cantor, abilità sufficienti, si ritrovano tra gli Operisten», partecipando all’attività avanguardista della Neukirche, dove la musica (in questa fase ancora sotto il controllo di Melchior Hoffmann) «era degenerata e diventata operistica nel carattere, il che naturalmente scandalizzò i membri della congregazione che apprezzano e amano il vero stile di musica sacra»4. Cosí, mentre la Neukirche scremava i suoi migliori musicisti, a Kuhnau erano rimasti i ragazzi «che gridavano in strada, fino a diventar rauchi, o che erano malaticci e scorbutici, insieme ad alcuni musici municipali, apprendisti e musicisti non troppo competenti». La situazione peggiorò ulteriormente, al punto che Kuhnau non era piú in grado di allestire musica vocale, per non parlare di musica per due o piú cori, e dovette accontentarsi di mottetti a cappella, dal momento che non trovava «qualche studente ben addestrato» per dargli una mano nei servizi nelle due chiese principali della città. Chiese ufficialmente al consiglio di reintrodurre i soprannumerari (in realtà, quattro o cinque posti in piú) e di vietare agli studenti di cantare alla Neukirche, ma non è dato sapere con quale successo5.

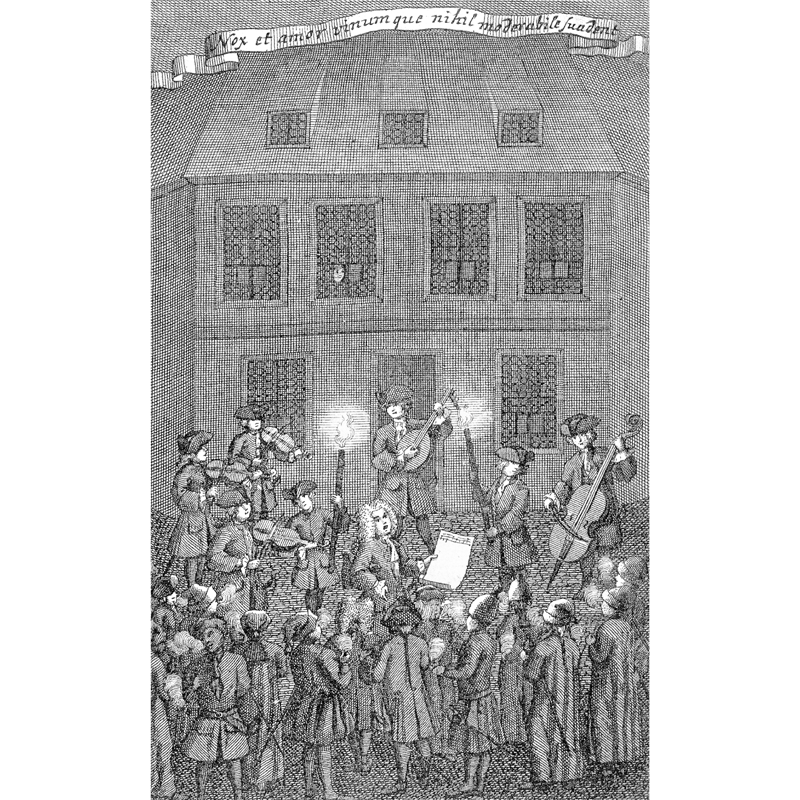

Una incisione che rappresenta gli studenti dell’Università di Lipsia mentre suonano per strada nel 1729.

La bestia nera di Kuhnau era, naturalmente, Telemann, il quale, nei suoi giorni da studente (come abbiamo visto nel cap. IV) era stato il simbolo di questa controcultura. È ironico quindi che, vent’anni dopo, avesse espresso interesse nel succedere a Kuhnau come Thomaskantor. Insieme ad altri due candidati favoriti, Christoph Graupner e Johann Friedrich Fasch (entrambi erano stati Thomaner nei giorni del suo massimo splendore), sapeva perfettamente quanto problematico sarebbe stato navigare nelle paludi burocratiche di Lipsia, e realizzare cose per le quali valesse la pena. A giudicare dal disinganno di Kuhnau, si può solo concludere che dal 1720 in poi il cantorato era diventato una specie di calice avvelenato. Subodorando il rischio, dopo aver valutato l’offerta di Lipsia, tutti e tre gli uomini preferirono rimanere al loro posto; è la prova che i Capellmeister settecenteschi spesso si comportavano come gli allenatori di calcio di oggi: ingannavano i loro datori di lavoro, giocavano sul loro timore di vederli partire solo per ottenere un aumento di stipendio.

Bach stesso non era esente da simili comportamenti: rifiutò l’offerta di un buon lavoro a Halle, nel 1713, al fine di ottenere un aumento di salario alla corte di Weimar (vedi infra, cap. VI). Quando però la prospettiva del posto a Lipsia si materializzò, dieci anni dopo, la sua prima considerazione fu che ciò rappresentava una perdita di status: «non mi sembra affatto conveniente per me cambiare la mia posizione di Capellmeister con quella di Cantor», confidò in seguito6. Non essendo stato un Thomaner, e non avendo mai lavorato in precedenza a Lipsia (per quanto ne sappiamo), non aveva informazioni sui potenziali ostacoli che non fossero dicerie professionali o pettegolezzi. Il fascino del coro del Thomaner e delle sue qualità musicali potrebbe essergli stato suggerito da Adam Immanuel Weldig, che era stato un prefetto nel decennio 1680 durante l’incarico di Schelle, quando il coro era nel suo momento migliore, e piú tardi divenne padrone di casa di Bach e suo collega musicista alla corte di Weimar. Se è cosí, questa immagine rosea probabilmente andò in frantumi quando Bach e Kuhnau si incontrarono nell’aprile del 1716 come periti di un nuovo organo a Halle. Abbiamo il menu dettagliato della sontuosa cena che consumarono all’osteria Golden Ring7, e che, assieme alla quantità abbondante di vino e birra, potrebbe essere stata sufficiente per sciogliere la lingua di Kuhnau sulle insidie del lavoro – la scarsità di risorse musicali, le pugnalate alla schiena e le fastidiose sfide alla sua autorità.

Poi di nuovo una visita a Lipsia (una consulenza ben pagata per esaminare un organo recentemente completato presso la chiesa universitaria nel dicembre 1717) potrebbe aver aggiunto un nuovo strato di impressioni, per la maggior parte favorevoli. Lipsia rappresentava la prospettiva di una prestigiosa formazione universitaria per i suoi figli, ma l’attrazione principale per Bach era la sua attiva vita urbana: il fiorente commercio librario, la presenza di stampatori, la rete di agenti stranieri e l’aura cosmopolita che la città aveva acquisito con il flusso di visitatori presenti alle tre fiere annuali. Per altri era probabilmente la novità e l’esotismo delle cose che offriva, come si racconta: «i visitatori hanno potuto gustare una tazza di caffè turco importato o acquistare un crocifisso in avorio proveniente da Firenze, un maglione di lana dall’Inghilterra o anche il tabacco che arriva dall’America. Hanno incontrato musicisti di strada, giocolieri, funamboli, mangiafuoco, giganti e nani, incantatori di serpenti e un grande serraglio di animali – elefanti, scimmie, uccelli tropicali, ecc»8. Non c’è da stupirsi, quindi, se prima di decidere di lasciare Cöthen dopo cinque anni e mezzo relativamente sereni come Capellmeister alla corte del principe Leopoldo, Bach avesse tergiversato. Erano trascorsi quindici anni da quando aveva lavorato per l’ultima volta come impiegato municipale, e abbandonare il protetto (anche se a volte soffocante) ambiente della vita di corte nelle province per cominciare a lavorare di nuovo sotto il controllo pubblico suggerisce che dovette prima sedare le paure profondamente radicate – era anche una premonizione – di ciò che un ritorno al lavoro comunale avrebbe potuto comportare. «Ho rimandato la mia decisione per circa tre mesi», disse poi al suo vecchio compagno di scuola Georg Erdmann9. Gettarsi in un impiego municipale significava per Bach lasciarsi alle spalle una routine ventennale di spola tra chiesa e corte, scambiando le incertezze di un capriccio aristocratico per una perdita di reddito e status e le frustrazioni derivanti dall’atrofia municipaled.

Nel frattempo, il lungo – e, per alcuni consiglieri municipali, scoraggiante – lavorio alla ricerca del successore di Kuhnau aveva portato a mesi di incertezza nella Thomasschule e all’interruzione delle sue funzioni musicali. Quando Bach, dopo che Telemann col suo ritiro aveva liberato la terza scelta per il cantorato, aveva finalmente deciso di rispondere alla chiamata, lo fece sulla base delle rassicurazioni del borgomastro Gottfried Lange (fig. 11b), il quale gli descrisse il posto «in termini cosí favorevoli (in particolare perché i miei figli sembravano inclini verso gli studi universitari) … che ho scelto il mio destino, nel nome del Signore, e ho fatto il viaggio verso Lipsia»10. Non abbiamo modo di sapere ciò che realmente fu detto in queste discussioni. Dieci mesi dopo la morte di Kuhnau, Bach fu regolarmente eletto. Al momento della sua nomina, gli era già stato richiesto di superare alcune prove: in primo luogo, di candidarsi formalmente e sostenere l’audizione per il posto (7 febbraio), poi firmare un impegno a ripresentarsi entro quattro settimane (19 aprile). Una volta eletto, il 5 maggio, fu presentato alla corte del concistoro l’8, e il 13 prestò giuramento; la data di inizio del suo stipendio decorse da due giorni dopo. Secondo quanto riportato, lui e la sua famiglia arrivarono da Cöthen il 22 e, secondo una cronaca di Lipsia, l’Acta Lipsiensium Academica, eseguí la sua musica per la prima volta il 30 maggio nella Nikolaikirche, due giorni prima del suo insediamento formale, «mit guten applausu»11.

Bach avrebbe presto scoperto che erano ormai lontani i giorni in cui – grazie alla presenza di un borgomastro sincero amante della musica insieme e di un preside che teneva al consolidamento degli standard musicali del Thomaner – i Cantor precedenti, come Calvisius, Schein, Knüpfer e Schelle, avevano potuto selezionare i candidati piú promettenti sulla base di un esame di ammissione musicale. Tutto aveva iniziato a cambiare durante il periodo di Kuhnau, quando i consiglieri municipali, divisi nelle loro alleanze politiche, avevano opinioni contrastanti sul modo in cui la scuola avrebbe dovuto funzionare. A volte, scontrandosi con i principali rappresentanti della Chiesa, quelli con tendenze pietistiche cominciavano a mettere in discussione il ruolo della musica in chiesa, durante battesimi e funeralie. Chiari segni della volontà di seppellire le differenze in un patto silenzioso sono recentemente venuti alla luce, mostrando che si cospirò per nascondere a Bach la realtà disfunzionale con cui ormai avrebbe dovuto misurarsi12. Nel momento in cui si impegnava formalmente a rispettare «lo statuto della scuola attualmente in vigore, o da mettere in atto», Bach potrebbe ragionevolmente aver presunto di accingersi a rispettare i vecchi regolamenti – «non accettare nella scuola ragazzi che non abbiano già conoscenze musicali, o non siano almeno adatti a essere istruiti, senza la preventiva conoscenza e il consenso degli Onorevoli Ispettori e Direttori»13. Non era piú cosí, quindi aveva tutte le ragioni per credere di essere stato ingannato, poiché non aveva modo di sapere, al momento della sua firma, che il processo di reclutamento era già stato alienato dai criteri musicali e che i suoi potenziali guadagni derivanti da Akzidentien (attività esterne) erano stati ridotti in quanto Cantor.

Queste misure erano state discusse nelle riunioni del consiglio già nel 1701 ed erano certamente nell’aria quando una commissione di lavoro fu nominata nel 1717 per suggerire modifiche allo statuto della scuola. Anche se i risultati erano conosciuti dai consiglieri al momento della nomina di Bach, non furono resi noti fino al 13 novembre 1723, sei mesi dopo il suo giuramentof. Oltre ai punti di cui sopra, fu esercitata una crescente pressione sulla scuola affinché corrispondesse al piú elevato standard accademico della sua rivale piú vicina, la Nikolaischule, al tempo stesso rafforzando lo status e l’immagine di scuola di carità, con un maggiore impegno verso i figli dei diseredati e dei poveri della città. Per portare avanti questi punti, un paragrafo chiave fu rimosso dagli statuti; in esso si specificava che «un ragazzo, a prescindere dalla [sua] origine sociale, può essere ammesso come alumnus solo se [è] molto abile nella musica»14. In un colpo solo si arrecava un danno grave agli standard musicali e al prestigio della Thomasschule. D’ora in poi il corpo musicale specialista della scuola (l’Alumnat), con gli studenti reclutati in gran parte da fuori Lipsia, sarebbe stato visto quasi come un’appendice opzionale, un contentino alla lobby piú aperta alle attività musicali e un fastidio irritante per gli accademici. Questo significava un abbassamento inevitabile della qualità musicale, proprio quando si disponeva di meno denaro per i beneficia (pagamenti in contanti), per pagare musicisti extra o studenti soprannumerari, spesso necessari per colmare le lacune rispetto al Thomaner.

A ben vedere, quindi, la disputa di Bach con il consiglio di Lipsia era diversa dalle battaglie che i suoi predecessori, come Krieger e Kuhnau, avevano combattuto con il medesimo consiglio, in difesa della loro autorità nel fornire buona musica, e simile ad altri scontri tra Cantor o organisti e i consigli di altre città tedesche (ancora oggi in corso), eccezion fatta per la nuova, inizialmente dissimulata, limitazione al reclutamento di altri allievig. In questo senso, il carattere di Bach, a volte strano, non c’entra nulla. Ma piú si esaminano le cause alla base della sua sequenza di disaccordi con il consiglio di Lipsia, piú appare evidente che, dopo quindici anni di lavoro presso le corti ducali, il musicista era mal equipaggiato per affrontare una situazione in cui la sua capacità di fornire musica da chiesa di elevata qualità veniva sostanzialmente compromessa dalle modalità organizzative con cui era regolato il suo lavoro. Ciononostante, una sua parte di responsabilità nell’aggravare una situazione già molto tesa la si può rintracciare risalendo ai suoi antenati, ovvero la visione che i Bach avevano di se stessi come di una corporazione privilegiata e intoccabile di musicisti in missione musicale. La lettura della Bibbia da parte di Bach aveva rafforzato la sua fede nel vincolo, sanzionato dalle scritture, che gli era stato detto esistesse tra lui, la sua famiglia, e i musicisti che prestarono servizio nel Tempio di re Davide, guidati da Asaf come Capellmeister (come abbiamo visto nel cap. II, e alle figg. 2a e 2b). Mentre gli studi biblici moderni considerano questa immagine della musica nel Tempio come idealizzata e anacronistica, ci sono tutte le ragioni per credere che Bach la leggesse come storia vera15. Egli sembra essere stato ispirato particolarmente dal particolare (1 Cronache 25) in cui si racconta com’era strutturata la musica nel Tempio, come i musicisti erano organizzati in corporazioni e divisi nei loro compiti, e come erano suddivisi i ruoli di compositori, cantanti e strumentisti. A margine della sua copia della Bibbia commentata da Calov, Bach scrive: «Questo è il vero fondamento di tutta la musica sacra gradita a Dio». Che re Davide non pensasse a quel piano per capriccio, secondo Bach, è chiaro dalle altre aggiunte a margine: «NB. Uno splendido esempio, che oltre ad altre forme di musica sacra, inoltre, fu particolarmente ordinato dallo spirito divino per mezzo di Davide»16. Era dunque un consiglio municipale coraggioso quello che si proponeva di spazzare via la concezione di Bach del suo ufficio divinamente ispirato e divinamente assegnato.

Abbiamo visto in precedenza come successive generazioni di Bach, intenti a dimostrarsi cittadini virtuosi, si erano spesso scontrate con i loro datori di lavoro civili, come erano accusati di nepotismo da parte di altri musicisti; in che modo alcuni di loro, come suo padre Ambrosius, avevano imparato a sfruttare il sistema a proprio vantaggio, mentre altri, come Christoph di Eisenach, non ci erano riusciti, e altri ancora, come Christoph di Ohrdruf, ci giravano intorno, riuscendo per anni a evitare i «faticosi doveri scolastici del Liceo»17. L’insieme delle radici provinciali di Bach e lo status della sua famiglia costituivano una fonte di forza e, in seguito, un ostacolo in termini di promozione sociale, come possiamo vedere nella sua ostinazione nei negoziati contrattuali. Fino a che punto una certa forma mentis, e anche un problema congenito con l’autorità, possono predeterminare la lunga serie di scontri in cui fu coinvolta tutta la sua carriera? La forte impressione che si ha è di un uomo quasi sempre in disaccordo con qualcuno o qualcosa. Non dovrebbe sorprendere, quindi, se scoprissimo che i problemi che ebbe per tutta la vita con l’autorità furono covati nei traumi della sua infanzia, e nell’ambiente poco salutare dei suoi primi anni scolastici.

Il quadro di illegalità nella Scuola Latina di Eisenach, che abbiamo intravisto nel capitolo II, non ci permette di capire come si comportò Bach a otto anni. Era un allievo modello, solitario e diligente nello studio del catechismo, dei rudimenti musicali e nell’imparare le sue dieci nuove parole latine ogni giorno – il tipico primo della classe – oppure faceva parte della cricca di delinquentelli che perdevano tempo al parco giochi o corteggiando le ragazze, i prototeppisti che lanciavano mattoni alle finestre e i cui strepiti interrompevano le funzioni religiose? Sono, naturalmente, costruzioni di fantasia; ma ciascuna, a suo modo, è plausibile. Non vi è alcun motivo per ignorare le prove abbondanti di schiamazzi e di teppismo che causarono al concistoro di Eisenach tanta preoccupazione, alimentando il timore di uno scandalum publicum18, né per credere sulla fiducia che Bach fosse un esempio di rettitudine. Il lato della sua educazione spesso poco considerato è quello in cui, come Fratel Coniglietto in Uncle Remus, fu «allevato in una macchia di rovi»19.

Visto quel che sappiamo sulle condizioni in cui versava la scuola di Eisenach, i dati sulle assenze di Bach assumono una tonalità diversa. Di fronte alla prove concrete fornite dai memoriali di von Kirchberg e Zeidler (vedi cap. II), dobbiamo chiederci se e quanto il disordine ampiamente riportato, e la presunta «brutalizzazione dei ragazzi», avessero a che fare con questi casi di assenteismo. Era lo stesso Bach o erano i suoi genitori a decidere che avrebbe dovuto regolarmente saltare le lezioni? Finora l’unica conclusione che si può trarre con un certo grado di certezza è che il suo non certo scintillante percorso a Eisenach – arrivò quarantasettesimo su novanta nel suo primo anno, salendo al quattordicesimo posto l’anno successivo (il suo secondo nella quinta) e poi ventitreesimo su sessantaquattro in quarta – era leggermente migliore di quello di suo fratello Jacob, che si piazzò due posizioni piú in basso nel suo ultimo anno, pur essendo di tre anni piú grande. Quando, piú tardi, gli veniva chiesto «come riuscí a diventare un maestro nella sua arte», Bach generalmente rispondeva: «Sono stato costretto a lavorare; chiunque lavorerà quanto me, arriverà dove sono arrivato io»20. Tale dichiarazione, piuttosto superficiale, non ci mette però nelle condizioni di sapere quando quell’impegno – nell’addestramento e nello studio, nell’acquisizione di stile, esperienza e risultati – iniziò ad avere gli effetti desiderati.

Improvvisamente, dopo la morte dei suoi genitori e con il suo trasferimento a Ohrdruf, il rendimento scolastico di Bach migliorò notevolmente. Forse c’erano meno distrazioni, e nulla che assomigliasse al concentrato di attività musicali cui era abituato a Eisenach. Oppure potrebbe essersi ritirato in se stesso, semplicemente facendo ciò che da lui ci si aspettava, ovvero trionfare diligentemente sulle avversità. I documenti della scuola mostrano come i suoi voti fossero eccellenti: entrato nella quarta a marzo del 1695, trascorse due anni nella tertia, dove ottenne il quarto posto nel 1696 e il primo nel 1697. Poi frequentò per due anni la seconda, dove si piazzò quinto nel 1698 e secondo nel 1699. Il Lyceum di Ohrdruf era considerato come uno dei migliori istituti scolastici della regione. Eppure, a ben vedere, la situazione all’interno della scuola – cosí come era avvenuto a Eisenach – era tutt’altro che pacifica o favorevole all’apprendimento: «una situazione decisamente turbolenta e disordinata [pertiene] a questa altrimenti rispettabilissima istituzione educativa»21. Fonti contemporanee rivelano un menu completo di castighi, con punizioni fisiche e la minaccia della ewige Verdammniss («l’eterna dannazione»), inflitti agli alunni colpevoli di reati o comportamenti disdicevoli di vario tipo, come bullismo, sadismo e sodomia. L’incidenza di tutti questi episodi era piuttosto alta, tanto da giustificare descrizione grafica e codici dettagliati di punizione nell’Universal-Lexicon di J. H. Zedler (1732-54), cosí come in altre memorie dell’epoca.

Il cattivo in questione era un certo Johann Heinrich Arnold. Come Cantor della Michaeliskirche, dove Bach cantava da corista, Arnold fu anche suo maestro principale in tertia, quindi il ragazzino dodicenne aveva spesso occasione di stare in sua presenza. Nonostante quattro o cinque anni di università e una carriera di insegnamento senza macchia a Gotha ed Erfurt, dal momento in cui arrivò a Ohrdruf Arnold sembra essere stato un maestro irascibile, fautore di una disciplina pesante, ottenuta distribuendo punizioni in stile medievale, del genere condannato dai riformatori della scuola, come Comenio e Reyherh. Peggio ancora, non vi era alcuna autorità efficace in grado di frenarlo, e nel giro di due anni riuscí a progettare l’espulsione di tre diversi presidi del Liceo22. Per fortuna, il quarto, Johann Christian Kiesewetter, gli «prese le misure» e riuscí a rimanere in carica. Uno dei primi compiti di Kiesewetter, durante il primo anno di Bach a Ohrdruf, fu di sottrarre tre alunni al dominio sadico di Arnold23, una procedura altamente inusuale, ma che considerava indispensabile: Bach, suo cugino di Arnstadt, Johann Ernst, e un terzo ragazzo, del quale non si conosce l’identità, furono rimossi dalla classe a causa delle «punizioni intollerabili» inflitte dal Cantor Arnold24.

Da orfano, segnato dal presunto autoritarismo del fratello, l’anno che Bach passò sotto la tutela violenta di Arnold potrebbe aver lasciato cicatrici e danni permanenti. Con tutto quel caos intorno a lui, Bach doveva essere eccezionalmente resistente. L’unica cosa che sappiamo per certo è che Kiesewetter fu alla fine costretto a licenziare Arnold, al quale si riferí come pestis scholae, scandalum ecclesiae et carcinoma civitatis («piaga della scuola, scandalo della chiesa e cancro della città»)25. Non tutti i problemi disciplinari al Lyceum finirono con il suo licenziamento, visto che nel 1698 troviamo Kiesewetter a supplicare il concistoro affinché sia installata una stanza di detenzione nella scuola in vista delle «frequenti insubordinazioni»26. L’ambiente scolastico era pessimo, e qualsiasi segno di debolezza sarebbe stato disastroso. In simili circostanze ci si può ragionevolmente chiedere in che modo l’istruzione formale di Bach a Ohrdruf abbia potuto produrre qualcosa di positivo o produttivo – con quattro diversi presidi in altrettanti anni – o qualcosa che rendesse normale il suo rapporto con l’autorità, negli anni futuri, o che cosa abbia potuto aiutare la formazione di una mente ben presto in grado di formulare costrutti creativi di sconcertante complessità.

A sostituire Arnold come Cantor fu il ventitreenne Elias Herdai. Avendo subodorato l’intenzione di Bach di trasferirsi a Lüneburg nel 1700, e dopo aver trascorso gli anni dell’adolescenza nella Michaelisschule, Herda potrebbe (e forse dovrebbe) averlo avvisato che l’adesione al Mettenchor prevedeva, piú che le semplici prove quotidiane del coro e il canto liturgico, un eccitante nuovo repertorio in un ambiente protetto: probabilmente, anche il canto per strada, che spesso provocava scazzottatej. Durante l’ultimo terzo del XVII secolo, avevano preso piede, in maniera incontrollata, risse di strada tra le due scuole corali a Lüneburg, mentre i borghesi assistevano disperati e impotenti. Sembra che i prefetti delle due compagini corali programmassero le battaglie campali, indicando le zone vietate e la divisione territoriale della città tra questi Jets e Sharks, o Mods e Rockers ante litteram. Il Comune aveva approvato innumerevoli protocolli nel tentativo di portare un po’ d’ordine in quella che poi esplose come una vera e propria guerra tra bande, una Sängerkrieg lunga otto anni (1655-63). A un certo punto, fu contemplata anche l’ipotesi, per risolvere la situazione, di convocare l’esercito27. Non c’è dubbio che Herda insistette sulle virtú dei piccoli coristi – modestia, pietas et diligentia – e consigliò a Bach di tenersi fuori dai guai e dare il buon esempio.

Ma, come abbiamo già visto, non ci sono motivi per supporre che Bach fosse un ragazzo modello in qualunque fase della sua vita scolastica, né che lo fosse il suo mentore Elias Herda. Negli archivi della città di Lüneburg è conservato un documento denominato «Indagine e punizione dello scolaro Herda»28, basato sulle dichiarazioni giurate di un rispettabile cittadino. Intorno al 1692, Herda era stato avvistato con un complice in una locanda cittadina in cerca di guai, «senza dubbio con l’intenzione di iniziare una rissa, dato che erano completamente ubriachi e avevano [posto] i loro pugnali sul tavolo, e stavano discutendo su nient’altro che tagli e accoltellamenti con [i loro] pugnali e coltelli da caccia». Il testimone, che conosceva Herda da tre anni e lo considerava una persona perbene, fu assai disturbato dal suo comportamento anti-sociale. Quella stessa sera, tornando a casa, fu avvicinato da Herda, che lo apostrofò come «disonesto, disgustoso e ladro», un crimine che in alcune parti della Germania prevedeva l’obbligo giuridico di rendere pubbliche scuse e sei settimane di carcere. Il retto cittadino ora voleva soddisfazione, e garanzie adeguate da parte delle autorità scolastiche che Herda fosse adeguatamente punito per «tali insulti gravi e svergognati». L’incidente mostra un lato diverso del personaggio, in precedenza dipinto come saggio e affettuoso padrino non ufficiale di Bach, il cui motto sembra essere stato: «Fate come dico, non come faccio». Con l’esempio di un ex capogang trasformato in rispettabile cittadino davanti ai suoi occhi, Bach potrebbe aver seguito un percorso simile. Esistono prove indiziarie sufficienti per intaccare l’immagine di Bach come un giovane esemplare, impegnato a diventare un «musicista dotto», capace di sopravvivere al sinistro viavai nelle scuole che ha frequentato. È altrettanto credibile che colui il quale sarebbe diventato a sua volta un imparruccato Cantor fosse il terzo di una serie di prefetti scolastici delinquenziali, un teppista adolescente ravveduto.

Facciamo un salto in avanti di qualche anno per analizzare un episodio legato al primo impiego a tempo pieno di Bach: la saga del fagotto recalcitrante. In una delle poche occasioni in cui Bach, esaudendo il desiderio del concistoro, compose musica figurata, scrisse quella che potrebbe essere stata una prima bozza di una cantata (BWV 150), o qualcosa di molto simile, in cui è prevista una difficile parte per fagotto solistak. Scrivendo per un ensemble di studenti inesperti, il ventenne Bach forse aveva sbagliato di molto i calcoli, o era stato deliberatamente provocatorio. Il suo fagottista alle prime armi, di tre anni piú anziano, si chiamava Johann Heinrich Geyersbach. In prova, evidentemente, non suonò benissimo, e Bach non evitò di mostrare il suo disappunto. Come figlio di un direttore musicale municipale, Bach avrebbe dovuto avere familiarità con i valori che condividevano gli strumentisti sassoni, ai quali era stato sempre detto di diffidare di Pfuscher (incompetenti), Störer (piantagrane) e Stümpler (maldestri)l. Se questo fu il risultato dell’aver fatto del suo meglio per fare musica con un manipolo indisciplinato di quelli che oggi chiameremmo studenti a maturazione tardiva, ciò semplicemente confermò tutti i suoi timorim. Geyersbach, da parte sua, era beleidigt (parola tedesca superbamente espressiva che significa sia offendersi che sentirsi insultato), punto dalla ramanzina pubblica che aveva ricevuto per mano di un giovane organista, molto ben pagato per fare ben poco. La parola Stümpler potrebbe aver attraversato la mente di Bach; invece, lo chiamava Zippel Fagottist. Anche nelle biografie piú recenti l’epiteto continua a essere tradotto eufemisticamente come pivello, furfante o «fagottista capra», mentre una traduzione letterale suggerisce qualcosa di molto piú forte: Bach aveva chiamato Geyersbach «un fagottista coglione».

Passa qualche settimana, ma l’insulto brucia ancora, e Geyersbach trama la sua vendetta. La sera del 4 agosto 1705, lui e cinque suoi compari, piuttosto brilli dopo aver partecipato a una festa di battesimo, si siedono nella piazza del mercato, in attesa di Bach. Questi è sulla strada di casa, proveniente dal Castello Neideck. Passa accanto al municipio quando Geyersbach lo accosta, bastone in mano, chiedendo le scuse per l’insulto. Bach è colto alla sprovvista. Geyersbach sferra un colpo e lo colpisce in piena faccia. Bach estrae la spada, per difendersi. La situazione vira al peggio, e la rissa è interrotta dall’intervento degli altri studenti. Alla fine, Bach si toglie di dosso la polvere e prosegue per la sua strada. Il giorno dopo va dritto al concistoro per sporgere denuncia. Secondo l’impiegato, Bach dichiara che, poiché «non meritava tale trattamento e non si sentiva sicuro per strada, ha umilmente chiesto che … Geyersbach fosse debitamente punito e che a lui [Bach] fosse data soddisfazione e mostrato il rispetto dovuto, di modo che, d’ora in poi, l’avrebbero lasciato passare senza abusi o attacchi»29. Passano dieci giorni prima che Geyersbach sia chiamato a rispondere delle accuse, insieme a due dei suoi complici. Egli nega di aver assalito Bach a bruciapelo, sostenendo che sia stato piuttosto Bach ad aver estratto per primo la spada, attaccandolo: i buchi che ha nell’abito lo dimostrerebbero. Cinque giorni dopo, a Bach viene chiesto di produrre un testimone. Nel frattempo, è ammonito per aver dato del Zippel Fagottist a Geyersbach.

Improvvisamente, il concistoro cambia tattica: Bach ha già «reputazione di non fare progressi con gli studenti», dicono, «e di sostenere di essere stato assunto solo per fornire semplice musica corale, e non brani concertati, il che è falso, perché suo compito è di coadiuvare tutta la produzione musicale»30. In effetti, la punizione per essersi difeso con successo da Geyersbach è il dovere di fare musica concertata in chiesa con un gruppo di studenti vetusti e incompetenti. La sua risposta è laconica: né un netto rifiuto, né una critica sprezzante per le carenze musicali degli studenti; in futuro «non avrebbe rifiutato a condizione che vi fosse un Director Musices [presente]». In altre parole, egli è disposto a comporre altra musica figurata, ma non a dirigerla, o a suonare sotto la direzione di un prefetto della scuola. Questo suscita una predica del concistoro: «Gli uomini devono vivere tra imperfecta; egli deve andare d’accordo con gli studenti, e non deve rendere miserabile la vita degli altri»31. Due giorni dopo, la cugina di Bach, Barbara Catharina, compare dinanzi al concistoro e conferma la sua versione della storia, ma dal momento che né il sovrintendente né alcun altro dei chierici sono presenti, non è raggiunto alcun verdetto: Geyersbach se la cava con il piú mite dei rimproveri.

Il concistoro di Arnstadt aveva pubblicamente evitato di sostenere il suo giovane organista. Il risultato finale fu una vittoria morale per Geyersbach e i suoi compari: avevano annullato l’autorità di Bach nei loro confronti; se anche l’avessero di nuovo insultato, o addirittura aggredito, probabilmente l’avrebbero fatta franca un’altra volta. Sfoderando la spada, anche per legittima difesa, Bach aveva rischiato grosso, ai limiti della legalità, senza saperlo. Forse la spada che aveva con sé era piú un oggetto da cerimonia che un’arma pericolosa; eppure aveva chiaramente minacciato di usarla. La pena per simili atti (formulata in seguito nel 1712) era severa: come abbiamo visto nel caso di Herda, per aver semplicemente insultato a parole Geyersbach, Bach avrebbe potuto essere condannato alle pubbliche scuse e mandato in prigione32. Quattro funzioni religiose a settimana, un chiassoso e intrattabile coro di studenti, un incongruo milieu culturale a corte: ciò non fu sufficiente per mantenere a lungo Bach ad Arnstadt. D’altra parte, vi era il contraltare di Maria Barbara, con la quale aveva da poco iniziato una relazione. Era la piú giovane delle tre figlie dell’organista e compositore Michael Bach (primo cugino di suo padre). Da poco orfana, viveva ad Arnstadt in una pensione appartenente al suo padrino Martin Feldhaus, il borgomastro responsabile dell’assunzione, e forse dell’alloggio, di Bachn. Cosí, i due potrebbero anche aver vissuto sotto lo stesso tetto. Prima di potersi sposare, però, Bach aveva bisogno di trovarsi un lavoro piú sicuro, e con meno seccature.

Nel tardo autunno del 1705, decise di chiedere un mese di permesso, e assunse il cugino Johann Ernst perché lo sostituisse alla Neukirche, mentre lui si dirigeva circa quattrocento chilometri a nord di Lubecca – «a piedi» secondo il Nekrolog (piuttosto improbabile, in verità) – a casa dell’uomo che considerava il piú grande musicista vivente, Dietrich Buxtehude, all’epoca settantenne. Lí poté ascoltare abbagliante musica concertante, di proporzioni monumentali, cosí come opere di musica da camera di proporzioni ridotte e di un genere piú intimo e devoto. Il ricordo di ciò, e del particolare stile organistico di Buxtehude, sarebbe rimasto con lui per tutta la vita. La sua immaginazione musicale era stata infiammata da visioni che, per qualsiasi piccolo funzionario cittadino di Arnstadt, sarebbero state incomprensibili, come stava presto per scoprire al suo ritorno, nel febbraio 1706. I verbali del suo scontro con il concistoro di Arnstadt sono scritti in un gergo altisonante, condito con oscure pedanterie in latino che forse non erano chiare né ai consiglieri né al loro fedele scribacchino. Le risposte di Bach sono sprezzanti e fiere, quasi a monosillabi. Alla domanda, perfettamente ragionevole, sul perché fosse stato assente per quattro mesi invece di quattro settimane, Bach rispose con una frase raggelante: «Al fine di comprendere diverse cose sulla [mia] arte»o. Il concistoro, provocato, colse l’occasione per rincarare la dose. Bach fu rimproverato per aver fatto «molte curiose variazioni nei corali, infarcendoli di note strane», tanto da confondere la congregazione. In futuro, se proprio voleva introdurre un tonus peregrinus, avrebbe dovuto sostenerlo, e non passare troppo rapidamente a qualcos’altro, com’era sua abitudine, addirittura suonando un tonus contrarius33.

Immaginate la scena: a Bach, ancora esaltato al suo ritorno da Lubecca, dopo l’incontro professionale piú stimolante della sua vita, viene improvvisamente data una lezione su come comporre e improvvisare all’organo da parte di rispettabili consiglieri che non avevano mai preso una lezione di armonia in vita loro. Nel disperato tentativo di esibire la loro erudizione, essi infatti mostrano la loro ignoranza anche delle nozioni basilari di teoria musicale e della sua terminologia. Il successivo affondo riguardava l’assenza di musica figurata nella Neukirche, rimproverandolo aspramente per non collaborare con gli studenti. E su questo, Bach è all’angolo. Ma sa come parare e ribattere: gli forniscano un direttore competente (non un semplice prefetto) e lui «si esibirà [con gli studenti]». L’episodio successivo quasi sfocia nella farsa. Il prefetto Rambach è ripreso dal concistoro per i disordini tra gli studenti e l’organista. Rambach contrattacca, accusando Bach di improvvisare per troppo tempo, poi, una volta corretto, di andare all’estremo opposto, suonando troppo poco, anticipando in tal modo la loro critica seguente: Rambach era andato al pub durante la predica, e l’organista gli aveva lasciato troppo poco tempo per tornare al suo posto prima dell’inizio dell’inno successivo, e poi causando trambusto aggiungendo fioriture in forma di cadenze tra un versetto e l’altro.

Durante i sei mesi seguenti, la situazione si aggravò ulteriormente. Mentre sembrava che gli organisti considerassero un sano passatempo confondere i vecchi della parrocchia introducendo strane progressioni armoniche tra i versetti di un inno, la situazione di stallo nella quale Bach si trovava con il coro degli studenti diventava piú grave, quasi come la sua prolungata assenza non autorizzata a Lubecca. L’ammonimento finale fatto a Bach fu registrato l’11 novembre 1706 quando, dopo che gli fu chiesto di dichiarare ancora una volta se era disposto a fare musica con gli studenti come da contratto, disse che avrebbe dato la sua risposta per iscritto (probabilmente mai arrivata). È facile capire perché le autorità di Arnstadt, dal canto loro, fossero cosí infastidite dal suo atteggiamento, che doveva sembrar loro imperdonabilmente arrogante. Forse sapevano che aveva tenuto d’occhio un altro posto di lavoro a Mühlhausen, per qualche tempo, e che era solo per ordine del Duca che dovevano tenerlo.

Il concistoro gli chiese con quale diritto avesse invitato una estranea, sconosciuta, nubile giovane donna (frembde Jungfer) per fare musica con lui nella galleria dell’organo. Alle donne non era ancora permesso di cantare in chiesa, e ci chiediamo se questo fu un appuntamento privato – ma non poteva essere stato con la sua futura moglie Maria Barbara, dal momento che certo non poteva essere considerata un’«estranea», ad Arnstadt – o un atto intenzionale di disprezzo dell’autorità. Bach rispose, cripticamente, che aveva già «ampiamente informato Magister Uthe della cosa». Incaricato della composizione di una cantata, Bach aveva ottemperato, scrivendone una per soprano solo (piú facile da istruire rispetto all’ensemble vocale), e provandola con la cantante nella galleria dell’organo. La notizia creò scalpore, ma Bach aveva la perfetta (implicita) controreplica: «Avete chiesto una cantata? Eccola!»

Ovviamente, non c’era piú alcun futuro per lui nella terra favorita dai suoi antenati. Come stoccata finale, potrebbe aver trovato un modo sia per rispettare esteriormente le richieste del concistoro, sia per chiudere la partita con Geyersbach. In quella che molti studiosi considerano essere la prima delle sue cantate di chiesa superstiti, BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, ci sono tre movimenti che presentano una parte indipendente per fagotto, e in uno di essi un passaggio veloce su due ottave e una terza minore, suonabile da un professionista capace, non certo da uno studente che leggeva a prima vista, per non parlare di un Zippel Fagottist. Era forse, per Bach, la perfetta buccia di banana e una resa dei conti finale, peraltro pubblica?p.

Un modello di comportamento inizia a emergere, nella prima età adulta: nei suoi indispettiti scambi con Geyersbach, nel suo rifiuto di tollerare un modo di fare musica confusionario, e nelle sue altezzose, e laconiche, risposte al concistoro (almeno cosí come riportate), abbiamo la prova della propensione di Bach a non rispettare, o semplicemente a ignorare, l’autorità e a tenere in nessun conto le regole della società ordinata. Non si sentiva colpevole di nulla, al di là di quello che era realmente accaduto: la colpa era sempre di qualcun altro. Possiamo collegare questo comportamento ad altre descrizioni del suo temperamento ribelle, la sua suscettibilità alle pressioni dei suoi pari, la sua esperienza di bullismo e molestie durante l’infanzia e la vita anarchica nelle scuole che aveva in seguito frequentato. Notiamo una profonda riluttanza a ingraziarsi (di nuovo, a differenza di tutto il resto della generazione dell’85, che ha avuto un piú ampio successo mondano) e una tendenza a imbestialirsi quando doveva confrontarsi con quella che considera una burocrazia ottusa. È quasi come se una vena perversa del suo carattere lo stesse spingendo a mettere in atto il lato piú triviale della professione di musicista, come la troviamo allegramente messa alla berlina da romanzieri del tempo quali Johann Beer o Daniel Speer34. Per i suoi datori di lavoro, Bach aveva già mostrato di essere «incorreggibile». Non c’è da meravigliarsi, quindi, che nella vita avrebbe dovuto piú tardi cercare di minimizzare queste trasgressioni in risposta alle domande dei suoi figli. In una lettera al biografo di suo padre, J. N. Forkel, Emanuel Bach scrisse: «Si raccontano molte storie avventurose su di lui. Alcune potrebbero essere vere, e riguardano utili marachelle. Al defunto non piaceva sentirle menzionare, cosí la prego di omettere queste storielle divertenti»35. A ventun anni, Bach sembra essere stato un uomo di intelligenza irrequieta, con l’aspettativa di una vita in perpetua oscillazione tra «vessazioni e ostacoli» (è una sua espressione), come qualcuno che non sarà mai a suo agio in nessun posto.

Dal 1o luglio 1707 Bach divenne il responsabile per la musica di sei servizi a settimana presso la Blasiuskirche di Mühlhausen, due in piú rispetto ad Arnstadt. Era passato dall’essere organista della terza chiesa in una piccola città a organista municipale della chiesa principale di una città grande quasi il doppio della precedente, la seconda piú grande della Turingia e, come Lubecca e Amburgo, una di quel pugno di «libere città imperiali» in cui i consiglieri rispondevano direttamente all’imperatore, a Vienna, e non a qualche principino locale. Era, quindi, de facto il direttore musicale, e occupava una posizione equivalente a quella di Buxtehude a Lubecca. Proprio come ad Arnstadt, il suo nuovo contratto non faceva alcun riferimento alla partecipazione o alla responsabilità per la musica vocale o concertata, anche se, proprio come in precedenza, era ciò che evidentemente ci si aspettava da lui. Ad Arnstadt, però, aveva imparato la lezione, e si ha la sensazione che anche le sue priorità artistiche fossero cambiate. Questa volta, invece di concentrarsi esclusivamente sull’organo – il suo funzionamento meccanico, cosí come le sfide che lo strumento gli lanciava come strumentista virtuoso, improvvisatore e compositore –, si dedicò alla scrittura di Kirchenstücke innovativi per voci e strumenti (vedi cap. V). Dopo aver assistito in prima persona ad audaci iniziative musicali che una figura esperta come Buxtehude poteva intraprendere nella medesima posizione, Bach, ormai ventiduenne, sperava che a Mühlhausen gli riconoscessero lo stesso grado di autonomia per perseguire obiettivi simili.

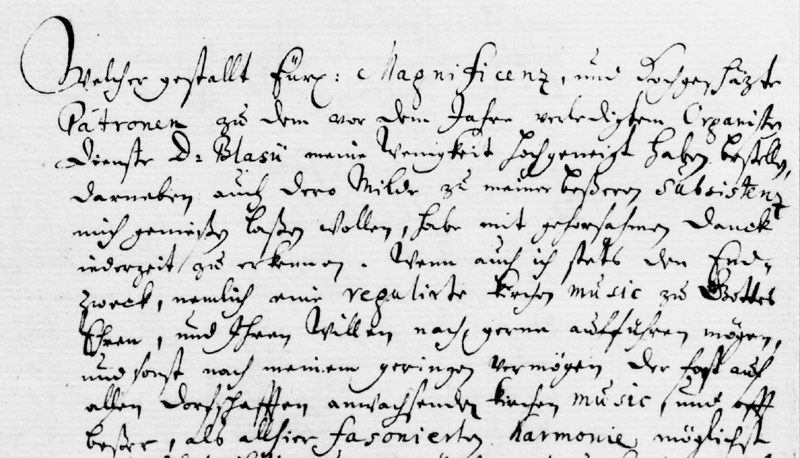

Qualcosa di grave, però, deve averlo contrariato, in quel luogo: prima che scadesse il primo anno di contratto, infatti, Bach si ritirò. Al che, data una situazione simile, il suo agire richiama la figura stereotipata del musicista itinerante raccontata da Daniel Speer nel suo romanzo Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683), sempre in contrasto con una società ostile e costantemente obbligata a «mettersi in viaggio, contro la sua volontà»36. La ragione del suo allontanamento, secondo la spiegazione tradizionale, è che si sia trovato nel fuoco incrociato dei rappresentanti delle due correnti del luteranesimo – ortodossi e pietisti –, anche se Bach non ne fa menzione alcuna nella lettera di dimissioni indirizzata al borgomastro e al conventus parrocchiale (il consiglio ecclesiastico). Nella quale, invece, si concentrò su due altri oggetti del contendere: retribuzione e condizioni di lavoro. Dopo aver ringraziato il sindaco per la sua «grazia nell’avermi permesso di godere di una vita migliore», a Mühlhausen, proseguiva insistendo sul fatto che comunque non era abbastanza: «Per quanto sia frugale, – diceva, – non ho abbastanza per vivere, considerando l’affitto e altre spese strettamente necessarie». In nessun momento nella sua carriera Bach mostrò timidezza nel trattare salari piú alti, e fu sempre pronto a negoziare le migliori condizioni possibili per se stesso e la sua famiglia. Si era appena sposato e altre responsabilità erano in arrivo, visto che Maria Barbara aspettava il loro primo figlio. Il richiamo di un aumento tra gli 85 e i 150 fiorini (piú benefit), lo stipendio che avrebbe ricevuto nella sua prossima occupazione alla corte di Weimar, rappresentava un consistente (77 per cento!) miglioramento della sua situazione economica, e l’aveva trovato irresistibile.

Questa, però, è solo metà della storia. L’altra metà riguardava le condizioni di lavoro a Mühlhausen. Nella sua lettera faceva riferimento, senza entrare nei dettagli, alle «resistenze» che aveva sperimentato nel fare musica. Dopo i problemi avuti ad Arnstadt, Bach aveva iniziato il nuovo lavoro nella nuova città con molta buona volontà, deciso a migliorare gli standard musicali e a stabilire un programma musicale progressista, ma andò tutto all’aria. Tutto ciò che aveva a disposizione – peraltro solo a intervalli irregolari – era «un’orda di studenti del coro, ausiliari dilettanti, allievi strumentisti e musicisti municipali»37. Questo è sicuramente la ragione per cui spiattella ai consiglieri, con fare poco diplomatico, che aveva «ricevuto la benigna ammissione di Sua Altezza Serenissima di Sassonia-Weimar alla sua Cappella di Corte e Musica da Camera»38, sottintendendo che non si aspettava di trovare a Mühlhausen musicisti tanto scadenti. Bach non riuscí a trattenersi dall’infliggere una stoccata finale ai consiglieri per il basso livello del fare musica alla Blasiuskirche, confrontandolo con quanto accadeva in quasi tutti i «villaggi circostanti, dove la musica di chiesa è fiorente … e spesso migliore dell’armonia creata in questo posto»39. È palese la colossale delusione del musicista. Ripensando agli ultimi quattro o cinque anni, era certamente paradossale che, nonostante il suo desiderio di scrivere musica figurata, proprio quella che non aveva voluto comporre ad Arnstadt (per le risorse musicali insufficienti), anche lí non riuscisse a trovare le condizioni necessarieq.

È in un tale contesto, e nella sua richiesta al consiglio della Blasiuskirche affinché fosse dimesso dall’incarico, che Bach definí per la prima volta un Endzweck (obiettivo artistico), «una musica da chiesa ben regolamentata o ordinata alla Gloria di Dio e in conformità ai vostri desideri».

Questo era il sogno irrealizzabile che sarebbe diventato un’ossessione per tutta la vita – qualcosa, secondo lui, che non era stato possibile realizzare a Mühlhausen «senza ostacoli». Trasferendosi a Weimar, spiega ai consiglieri della città, spera di poter perseguire «l’obiettivo che piú mi accora, il progresso della musica sacra, libero dagli ostacoli e dalle vessazioni incontrati qui»40. Bach, a ventitre anni, in questa occasione almeno, si era mostrato cooperativo e quasi educato verso i suoi datori di lavoro, dai quali ora ragionevolmente si separava. «Dal momento che nulla può esser fatto affinché resti, – cosí essi motivarono, – si deve senza dubbio acconsentire al suo congedo»41. Bach aveva un desiderio crescente di libertà e di mezzi adeguati per fare musica, ma in condizioni ordinate e disciplinate, quelle cioè che si aspettava di trovare ritornando alla corte di Weimar. La sua mossa rivela il senso indistruttibile che aveva del proprio valore come artigiano, e la sua crescente fiducia nei propri mezzi d’artista.

Per i successivi quindici anni Bach operò in un ambiente culturale fuori dalle attenzioni del potere civile e dal controllo della Chiesa. Lavorare all’interno di una corte provinciale della Germania centrale, e al servizio semifeudale di capricciosi aristocratici appassionati di musica, pur non essendo immune da rischi e a volte da accessi violenti, sembrava un’occupazione adatta a lui, almeno per un po’. Certo, passava da una situazione in cui era stato il leader indiscusso della vita musicale civica in una «città imperiale» a una posizione a corte nella provinciale Weimar, dove, nonostante un salario eccezionalmente alto e un titolo articolatissimo – Cammer Musico e Hofforganisten42 – di fatto ripartiva dal penultimo scalino nella gerarchia professionale della cappella di corte, alla testa della quale c’erano Johann Samuel Drese in qualità di Capellmeister e suo figlio Johann Wilhelm come vice. Gli aspetti positivi erano comunque prevalenti: la sua giovane famiglia; le «migliori condizioni di vita», cui faceva riferimento nella sua lettera di dimissioni al consiglio di Mühlhausen; il sostegno e l’entusiasmo di due duchi amanti della musica, e il favore subito mostrato nei suoi confronti attraverso regolari aumenti di stipendio e l’averlo integrato nella rigorosa gerarchia dei musicisti di corte. Tuttavia, il ritagliarsi una nicchia appagante per le sue attività musicali all’interno di questo ambiente rigidamente stratificato e ben circoscritto avrebbe richiesto capacità diplomatiche, di cui finora non aveva dato prova. Per lo meno, la nuova occupazione coincideva con il suo senso profondamente radicato di autorità gerarchica: prima Dio, poi il suo piú vicino rappresentante sulla terra, che sia re, principe o duca.

Ma che cosa succede se ce ne sono due? Una legge imperiale del 1629 consentiva al ducato di Sassonia-Weimar di operare in funzione di una Costituzione secondo la quale il potere esecutivo poteva essere esercitato da due governanti. Al momento del primo impiego di Bach a Weimar, cinque anni prima, il duca Johann Ernst III, il piú giovane dei due fratelli, era il suo diretto responsabile; era lui che aveva messo insieme la cappella di corte dopo lo scioglimento di vent’anni prima, e che aveva deciso le assunzioni principali. Costretto a letto negli ultimi due anni (durante i quali il fratello maggiore non gli aveva reso visita, né aveva chiesto sue notizie), il declino e la perdita di appetito furono aggravati, secondo la moglie, da tabacco e vino (der starcke Sect und Tabac), e la morte sopraggiunse nel 1707, appena un anno prima del ritorno di Bach a Weimar come organista di corte. Il fratello maggiore, Wilhelm Ernst, era stato molto colpito dall’abilità esecutiva di Bach nell’audizione nel giugno 1708, e fu sua la decisione (come governante unico, al momento) di assumerlo immediatamente. Nei suoi pensieri, Bach era ormai il suo uomo. Ma l’attrito era inevitabile, in questa organizzazione feudale, dal momento in cui il ventunenne Ernst August diventò coreggente, nel 1709, e occupò il Rote Schloss (il «Palazzo Rosso»). Lui e il suo vecchio zio quarantacinquenne, Wilhelm Ernst, che viveva nel castello adiacente, il Wilhelmsburg, erano perennemente ai ferri corti. Lo zio arrestò i consiglieri del nipote e decretò che i membri della cappella di corte potessero fare musica sulla strada del Rote Schloss solo con il suo consenso esplicito, pena una multa salatissima, e persino la reclusione; il nipote minacciò rappresaglie se avessero rispettato la decisione.

Come avrebbero dovuto comportarsi questi «servitori comuni» di due duchi regnanti? Inizialmente, la situazione di Bach sembrava sicura, essendo chiaramente un protetto sia dello zio che del nipote, poiché ognuno faceva un uso diverso del suo tempo e del suo talento. Per lo zio era un trofeo musicale: il suo organista privato a corte, da ascoltare due volte alla settimana nell’Himmelsburgr, e in speciali recital d’organo, e che poteva essere esibito all’estero in occasione di missioni diplomatiche. Per il nipote era principalmente un musicista da camera e un compositore di altissimo livello, adatto a rapportarsi con il fratellastro del Duca, Johann Ernst (egli stesso un compositore di talento), e a impartirgli i frutti della sua erudizione e abilità. Come avrebbe potuto soddisfare i suoi due datori di lavoro (data la tensione esplosiva tra di loro), per sopravvivere ai rigidi protocolli e agli intrighi di corte, con il rischio sempre presente di essere picchiato se trovato a suonare per il duca «sbagliato», com’era accaduto al musico Adam Andreas Reichardt, il quale, ogni volta che chiedeva di essere sollevato dal suo incarico, riceveva in cambio cento frustate e una pena detentiva? Questa era la vera sfida. Dopo essere finalmente riuscito a fuggire, Reichardt fu bollato come fuorilegge dal duca Ernst August e impiccato in effigie, come lezione per gli altri aspiranti trasgressori43.

Nei produttivi anni che seguirono, ci si potrebbe aspettare che tutte le attività musicali di Bach e le opere che compose fossero soggette ai capricci e alle diverse preferenze musicali di questi due padroni tirannici, e in una certa misura andò proprio cosí. Wilhelm Ernst, assai religioso, forní un supporto serio e competente per la musica sacra di Bach: secondo il Nekrolog, «il gradimento manifestato dal suo grazioso signore per le sue esecuzioni lo spronò a tentare tutto il possibile nell’arte organistica». Di fatto, fu sotto la sua protezione che venne composta una buona metà della musica d’organo esistente di Bach, la quota cioè sopravvissuta in forma scritta (essendo la maggior parte costituita dalle improvvisazioni che emanavano dalla mente creativa di Bach, destinate a volatilizzarsi immediatamente nelle altezze eteree dell’Himmelsburg). Al Palazzo Rosso, invece, le priorità erano altre. Lí, il piú giovane Ernst August, con cui Bach avrebbe stretto un rapporto molto piú affettuoso, era noto per la sua passione per la musica secolare moderna e l’emozione mostrata quando il fratello minore, Johann Ernst, tornò dall’Olanda nel 1713 con un carico di nuovi concerti di Corelli, Vivaldi e altri per mostrarli ai membri della cappella, è ragione sufficiente per supporre che sia l’insegnante di Johann Ernst, J. G. Walther, sia l’organista di corte, ovvero Bach, «avessero subito quella musica sui propri leggii, pronta da suonare»44.

Secondo alcuni commentatori dell’epoca, le corti principesche erano piene di intrighi tra «volpi e lupi», e la vita di un servo di corte non era certo migliore di quella di «un uccello in gabbia», ma in questa fase Bach probabilmente pensò che, come regola, la sua famiglia tendeva a fare meglio sotto un patronato aristocratico piuttosto che civile, e che quella era stata anche la sua esperienza, fino a quel punto45. Al di là di quanto i due duchi ammirassero le sue capacità, a un certo punto Bach comprese che a impedirgli la piena responsabilità per la musica di corte a Weimar, ovvero il modo in cui era organizzata e la possibilità di assecondare le urgenze creative, era la presenza dei Drese, père et fils. Il flusso di cantate sacre, fiorito in maniera promettente a Mühlhausen, si era fermato per circa cinque anni, quando le sue priorità artistiche e stilistiche avevano cominciato a cambiare. Questo può aiutare a comprendere perché Bach accarezzò l’idea di accettare l’invito a «presentarsi» per il posto di organista municipale presso la Marienkirche di Halle nel 1713, e perché, una volta eletto (dopo una visita di due settimane), impiegò cosí tanto tempo per firmare. Con grande dispiacere degli anziani del consiglio ecclesiastico, che si sentirono ingannati, alla fine rifiutò. Bach, negando le accuse di disonestà, attribuí la ragione all’offerta economica non in linea con gli standard, che oltretutto prevedevano compensi accessori non quantificabili, ma non si può fare a meno di sospettare che la decisione nascondesse manovre tattiche.

La verità è che l’opportunità offertagli da Halle – comporre ed eseguire cantate una volta al mese – era esattamente quello che mancava a Weimar, e che gli fu poi riconosciuto. Il nuovo titolo di Concertmeister, conferitogli nel 1714 (su sua «umilissima richiesta»), e con l’equivalente dello stipendio di un Capellmeister, per iniziare, segnò un cambiamento negli equilibri di potere a corte, dandogli maggiore autorità, tanto che da quel momento in poi «i musicisti della cappella erano comandati» da lui46. Ciononostante, sia Drese come Capellmeister che suo figlio come vice erano ancora piú in alto nella scala gerarchica, come Bach sapeva bene. Quando il piú anziano dei Drese morí, il primo dicembre 1716, la reazione immediata di Bach fu quella di assumere il controllo completo e presentare – forse come tentativo per essere confermato nel posto ora vacante – tre cantate di prim’ordine per le tre domeniche consecutive dell’Avvento (BWV 70 a, 186 bis e 147 bis), ben oltre il suo obbligo contrattuale di scriverne una al mese. In modo frustrante, la partitura autografa della terza di queste cantate s’interrompe bruscamente a metà, se per malattia improvvisa, stizza, disincanto o per intervento del giovane Drese (confermato come Capellmeister nell’ottobre 1717) non possiamo dirlos.

Se Bach intuiva che avrebbe potuto soccombere nel confronto con l’autorità costituita, come stava avvenendo in quel momento, gli rimaneva il potenziale ricorso all’inserimento di un tocco di leggera sovversione nella sua musica, il quale, a condizione che fosse sufficientemente sottile, poteva essere sempre negato e difficile da dimostrare, sia dal destinatario, sia ovviamente da noi. Un predicatore abbastanza verboso e inconcludente poteva essere un buon obiettivo, per esempio. Il duca Wilhelm Ernst aveva tenuto il suo primo sermone all’età di sette anni, e manteneva la consuetudine di predicare al suo entourage alla corte di Weimar, cosí come quella di interrogare all’improvviso il suo personale per verificare la conoscenza del catechismo e che si stesse prestando attenzione a ciò che stava dicendo. L’aria di chiusura della cantata BWV 185, Barmherziges Herze der ewigen Liebe, per basso e continuo d’archi si apre con le parole: «Questo è lo stile dei cristiani», e poi procede elencando i vari obblighi e ingiunzioni. Bach inventa modi ingegnosi per superare la banalità del testo imitando gli sfoggi retorici di eloquenza di un predicatore tipicamente pomposo, ripetendo quasi ad nauseam le stesse parole senza l’attenuante di una gran varietà musicale. Fosse o meno un brano ambivalente di leggera satira a spese del Duca, il rapporto tra i due si stava rapidamente deteriorando. Il movimento finale della cantata di Natale BWV 63, Christen, ätzet diesen Tag, si apre con una fanfara di una misura per quattro trombe e timpani, apparentemente per annunciare l’arrivo portentoso sulla terra del bambino Gesú come re, ma che può ugualmente servire come un saluto cerimoniale a qualche dignitario, forse allo stesso duca Wilhelm Ernst. Sulla scia di questo richiamo militare di tromba assai stilizzato arriva una risposta impertinente e frammentaria, una sorta di risatina irriverente dei tre oboi, che poi passa, come un sussurro da telefono senza fili, al registro acuto degli archi (era inciampato, o la parrucca gli si era messa di traverso?)t. Un espediente che annuncia le ambiguità infinitamente piú elaborate e criptiche di Šostakovič, il quale una volta lanciò un appello col quale Bach avrebbe potuto essere d’accordo: «Voglio lottare per il legittimo diritto alla risata nella musica “seria”»47. Anche se trovò terapeutico, di tanto in tanto, sfogare il suo malumore su una vittima ignara, sarebbe però sbagliato vederlo come un dissidente a tempo pieno, impegnato a inserire messaggi ostili all’autorità nelle sue partiture.

La satira lieve era una cosa; la facezia, un’altra. Eseguita durante le celebrazioni per il compleanno del duca Christian di Weissenfels il 23 febbraio 1713, Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (BWV 208) consentí per la prima volta a Bach di adottare estesamente le convenzioni dell’opera italiana e della cantata profana da camera, e di sottrarsi alle discussioni su quanto teatrale un pezzo di musica da chiesa aveva il diritto di essereu. Fu l’occasione per sperimentare un recitativo senza timore di censura, in uno stile libero, lontano dal formalismo di tutti i suoi contemporanei, a eccezione di Händel. Dopo sole quattro battute la pulsazione ritmica della libera recitazione si trasforma in un arioso fluttuante sopra un tappeto di semicrome nel continuo. Bach intravide la possibilità di rappresentare in rapida successione il volo della freccia della dea Diana (nell’implicito allegro), la sua gioia alla prospettiva di una cattura (adagio), e la rapidità con cui insegue la sua preda (presto). Qui, in un’allegoria pastorale spalmata su quindici perlopiú brevi movimenti, poteva far finta, per un istante, di essere Händel o Scarlatti. Fresco e bucolico, è un equivalente piú ruvido e con meno fascino dell’Acis and Galatea di Händel. Forse è questo ciò che intendono alcuni commentatori che ultimamente l’hanno descritto come un «lavoro pionieristico» e «una pietra miliare nello sviluppo creativo di Bach»48.

Il testo di Salomo Franck per la BWV 208 è di fatto banale. Il gruppo di personaggi allegorici che presenta (oltre a Diana ci sono Pale, Endimione e Pan) sono poco piú che figurine di cartone. La trama drammatica è della massima semplicità. Diana loda la caccia come sport di dèi ed eroi, per il dispiacere del suo amante Endimione, che deplora la sua fissazione per la caccia e la compagnia che sta mantenendo. Una volta che lei ha spiegato che tutto si svolge per una buona causa – celebrare il compleanno del «piú stimato cristiano, il Pan dei boschi» – accetta di unirsi a lei nel rendere omaggio al Duca. A questo punto restano ancora una decina di numeri, tutti sullo stesso untuoso tema. L’insieme è un pretesto per esaltare le caratteristiche del buon governo del duca Christian, e come tale avrebbe potuto suscitare risatine da parte dei cortigiani. C’era una evidente discrepanza tra questo servile omaggio a un sovrano sollecito, e la cattiva amministrazione delle terre del Duca, che costrinse l’Elettore a istituire una commissione reale per gestirne le finanze, e solo qualche anno dopo a trascinarlo davanti alla Reichsgericht (l’Alta corte di giustizia imperiale)v. Franck e Bach erano al corrente di tutto ciò? C’era ironia nel loro lavoro? I governanti erano considerati viceré di Dio, comandavano nel suo nome e nella sua grazia per preservare la vera fede. Quello che oggi potremmo considerare adulazione (e ruffianeria) era all’epoca un modo generalmente accettato di rendere omaggio a un principe regnante.

All’inizio del 1716 Bach aveva composto la musica per il matrimonio del duca Ernst August con la sorella del giovane principe Leopoldo di Anhalt-Cöthen. Profondamente impressionato, il Principe a un certo punto offrí a Bach esattamente quello che gli era stato negato al Wilhelmsburg: l’ambito titolo di Capellmeister e, come «direttore della nostra musica da camera», il controllo di tutta la musica a corte e del suo nuovo, selezionatissimo, organico, con uno stipendio di 400 talleri, quasi il doppio del suo attuale guadagno, e con un anticipo di cinquanta scudi. Bach era sul punto di scoprire che, da artista molto apprezzato, era ben piú difficile liberarsi da un governante principesco che da un consiglio municipale. A differenza della sua domanda per l’impiego ad Halle, che semmai aveva migliorato la sua posizione a Weimar, sembra che non ci sia stata nessuna risposta dal duca Wilhelm Ernst, convinto di vedere la mano del nipote nella vicendaw.

Tutto sommato, il 1717 fu un anno turbolento nella vita di Bach. Vide la prima testimonianza stampata della sua ascesa verso la famax e cadde ufficialmente in disgrazia alla corte di Weimar. Intanto, la sua produzione di cantate sembrava essersi fermata, o per scelta o dopo un’espressione di dissenso, perché l’anziano Duca lo aveva messo a tacere. Poi ci furono lunghi viaggi: a Gotha, per sostituire un collega malato e comporre musica per la Passione; a Cöthen, per aggiudicarsi il suo nuovo contratto; e a Dresda, in ottobre, dove era stato annunciato come sfidante in un celebre incontro (molto pubblicizzato, ma senza alcuna testimonianza indipendente) con il virtuoso francese della tastiera Louis Marchand. Poiché il suo avversario si ritirò all’ultimo momento, Bach tornò a Weimar di umore nero, irritato dal mancato svolgimento della competizione, dall’affronto al suo orgoglio e dalla perdita del premio di cinquecento talleri. Molto probabilmente, si scagliò contro qualcuno, o si comportò in modo da rompere il protocollo. Insomma, fece qualcosa di abbastanza grave per incorrere nelle ire di Wilhelm Ernst49.

Il 6 novembre [1717], l’ex maestro concertante e organista di corte Bach è stato arrestato e trattenuto nella casa di detenzione del Magistrato di Contea a causa della sua eccessiva ostinazione nel richiedere il congedo, e, infine, il 2 dicembre è stato informato dal segretario di corte di essere caduto in disgrazia e che gli si accordava il congedo, e che contemporaneamente era liberato dall’arresto50.

Le quattro settimane di incarcerazione, o di arresti domiciliari di Bach, sollevano domande scomode sulla sua onestà morale. C’era stato un altro motivo per la sua visita a Dresda, ad esempio il tentativo di scavalcare Wilhelm Ernst e ottenere il sostegno reale per il suo trasferimento presso Ernst August? O si era candidato con ampio anticipo per un posto alla corte elettorale di Dresda? Aveva giocato a tira e molla con i suoi datori di lavoro di Weimar, percependo doppia retribuzione per un paio di mesi?y. Poi c’è la questione della musica mancante, se è mai esistita: non vi è traccia, oggi, delle quindici o piú cantate sacre che Bach avrebbe dovuto comporre da contratto a Weimar. Se le aveva portate con sé a Cöthen (senza, però, la possibilità di poterle eseguire lí), avrebbe sicuramente trovato il modo di riutilizzarle o riciclarle in seguito a Lipsia, e ne sapremmo qualcosa. Forse, come il suo successore, Johann Pfeiffer, e le sue «opere musicali composte usando il termine «in carica»51, Bach fu incaricato di lasciare tutte le sue composizioni nella galleria dell’organo dell’Himmelsburg, dove furono messe sotto chiave, e ciò che considerava sua proprietà intellettuale tornò cosí al Ducaz. Nel loro insieme, questi avvenimenti sembrano indicare che, se provocato, Bach lasciava che il suo senso della misura diminuisse sensibilmente. All’improvviso, vedeva le autorità come suoi pari, o addirittura come suoi inferiori. Se la musica è un dono di Dio, e lui ne era maestro, ciò lo collocava al di sopra degli altri.

Gli eventi pericolosi verificatesi nell’ultimo anno di Bach a Weimar, e le questioni connesse ai suoi contrasti con l’autorità, ora passano in secondo piano. Durante i suoi cinque anni alla corte calvinista di Cöthen sembra aver goduto di un rapporto complice e armonioso con il suo datore di lavoro, il principe Leopoldo. Era la prima volta nella sua vita che si lasciava la professione di organista di chiesa alle spalle per operare all’interno di un ambiente quasi esclusivamente laico. Gli furono conferite strutture generose perché realizzasse il sogno di Leopoldo di fare della sua orchestra uno degli ensemble piú importanti del suo tempo. Bach ripagò questa fiducia concentrando la sua attività compositiva su opere prevalentemente strumentali. Oltre al primo volume del Clavicembalo ben temperato, riunisce in gruppi di sei alcune delle sue raccolte: i Concerti Brandeburghesi, le Sonate e Partite per violino solo, le Sonate per violino e cembalo obbligato, le Suites per violoncello solo, e le quattro Ouvertures per orchestra. Come regalo per i nove anni del figlio Wilhelm Friedemann, Bach riempí le pagine di un quaderno con delle Invenzioni a due e tre voci: semplici abbastanza per essere suonate con piacere dal bimbo, eppure ognuna con un carattere peculiare, capaci di costituire un’introduzione al misterioso mondo del contrappunto.

Poi arrivò un doppio lutto. Bach si era recato a Berlino per comprare un nuovo clavicembalo per la famiglia del Duca, lasciando Maria Barbara, da dodici anni sua moglie, a casa e in attesa del loro quinto figlio. Il piccolo, nato nel novembre 1718, fu chiamato Leopold in onore del Duca, che ne fu il padrino. Morí dieci mesi piú tardi. In seguito, in una delle sue poche escursioni fuori patria, Bach lasciò Cöthen con il suo Duca, nel maggio 1720, per Carlsbad, una città termale poco piú di 200 chilometri a sud. Qui, nei due mesi successivi, diresse l’intrattenimento musicale di quello che è stato descritto come probabilmente «il primo festival regolare di arti dello spettacolo»52. Mentre era via, Maria Barbara morí improvvisamente e fu sepolta il 7 luglio. Il loro figlio Carl Philipp Emanuel, che all’epoca aveva sei anni, ha poi descritto l’esperienza vissuta dal padre quando tornò a casa: «egli ebbe l’immenso dolore di trovarla morta e sepolta, benché l’avesse lasciata in perfetta salute. Solo nel momento in cui varcò la soglia di casa apprese che la moglie s’era ammalata ed era morta». Per quanto ne sappiamo, il loro era stato un matrimonio amorevole e armonioso («felice», secondo Emanuel), e lei aveva rappresentato sia un legame con le sue radici famigliari, sia una presenza stabilizzante durante i suoi anni di lavoro precario ad Arnstadt, Mühlhausen e Weimar. Due mesi dopo la sua morte, i pensieri di Bach viravano verso l’idea di un trasferimento in una grande città. C’era un’apertura alla Jacobikirche di Amburgo, che gli offriva sfide che la piccola corte calvinista di provincia non poteva eguagliare. Bach giocò le sue carte astutamente – uno sfoggio entusiasmante della sua bravura esecutiva e della sua capacità compositiva, una improvvisazione piena di tatto su un tema di, e in presenza di, Adam Reincken, il novantasettenne vecchio maestro di Amburgo – e solo dopo essersi ritirato emerse che candidato vincitore era tenuto a versare una tangente di 10 000 marchi nelle casse della chiesa.

Con quattro bambini da crescere, Bach, come suo padre prima di lui, non perse tempo nella ricerca di una nuova moglie. Anna Magdalena Wilcke, vent’anni, era un cantante professionista impiegata presso la corte di Sassonia-Weissenfels e veniva da una famiglia di musicisti. Il loro matrimonio si tenne «a casa, per ordine del principe», in un giorno feriale, nel mese di dicembre 1721, per consentire ai musicisti di tornare ai loro posti in tempo per il servizio domenicale dopo aver smaltito il vino abbondante che Bach aveva ordinato pagandolo quasi due mensilità del suo stipendio. A parte il fatto che Anna Magdalena era appassionata di giardinaggio (in particolare di garofani gialli) e di uccelli (soprattutto fanelli), sappiamo purtroppo molto poco di lei. Otto giorni dopo il matrimonio, anche il principe Leopoldo si sposò, con la principessa di Anhalt-Berenburg, una che non amava la musica e fu poi denominata da Bach una amusa, una persona «estranea alle muse», un po’ svampita53. Le prospettive a lungo termine a Cöthen cominciavano a traballare. Con una nuova moglie e figli da educare, Bach era alla ricerca di un nuovo posto. Il cerchio si sta chiudendo, e stiamo per tornare al nostro punto di partenza, la sua assunzione a Lipsia.

Il 15 febbraio 1723 un articolo apparso nel «Relations-Courier» di Amburgo recitava: «La scorsa domenica [7 febbraio] nella mattinata, il principesco Capellmeister di Cöthen, il signor Bach, ha tenuto un provino qui [a Lipsia] nella chiesa di San Tommaso, in relazione al posto ancora vacante di Cantor, e la musica da lui proposta in quella occasione è stata molto apprezzata da tutti coloro che sono esperti nel campo»54. Quasi tre mesi dopo, l’inviato speciale di un altro giornale di Amburgo scrisse: «La scorsa domenica a mezzogiorno, quattro carri carichi di masserizie e mobili sono arrivati qui da Cöthen, appartenenti all’ex Capellmeister principesco, ora chiamato a Lipsia come Cantor Figuralis. Alle 2 è arrivato con la sua famiglia a bordo di due carrozze e si è trasferito in un appartamento appena ristrutturato nella Thomasschule»55. Di recente, qualcuno ha avanzato l’ipotesi, suggestiva e maliziosa, che l’inviato speciale altri non fosse che lo stesso Bach56. Se fu davvero cosí, la sua enfasi sugli indicatori di status e autorità – il suo essere «chiamato» a Lipsia, il numero di carrozze necessarie per i suoi beni mobili e la famiglia, l’orgoglio di ricevere un alloggio recentemente rinnovato – lo renderebbe uno dei primi esempi di «comunicato stampa» mai registrati. Questi non erano elementi banali, e avrebbero avuto il loro peso, come l’avrebbero avuto le opportunità che Lipsia, come città universitaria, offriva ai suoi figli.

Bach considerò l’impiego di Lipsia come la sua migliore possibilità per fissare nuovi standard musicali in quello che sperava fosse un contesto municipale ben organizzato, e per replicare i livelli di performance raggiunti negli ultimi due posti di lavoro. Aveva intenzione di creare un nuovo stile di musica sacra adatto a una grande congregazione urbana, che segnasse una evoluzione dai suoi anni di Weimar e quindi fosse piú moderno e sofisticato di ogni cosa Johann Kuhnau avesse mai scritto. In sostanza, era la migliore possibilità che aveva di realizzare quell’Endzweck che era stato frustrato per ben tre volte: a Mühlhausen (non ancora ripresasi dall’incendio del 1707), Weimar (dove gli era stato preferito qualcun altro) e Cöthen (con la sua corte calvinista).