CHAPITRE PREMIER

La viande marginalisée

En Occident, l’évocation de l’Inde et de son alimentation va souvent de pair avec deux représentations opposées : d’un côté celle d’un pays strictement végétarien, de l’autre celle d’une société qui, s’enrichissant et se modernisant, verrait sa consommation de viande augmenter mécaniquement. Cette deuxième idée a été théorisée dans les années 1990. Face à l’émergence de nouveaux régimes alimentaires et de nouvelles maladies métaboliques, des chercheurs en nutrition, tels que Barry M. Popkin, ont proposé le terme de « transition nutritionnelle » afin de décrire le passage d’un « modèle nutritionnel » à un autre1. Si cette notion veut à l’origine décrire tout type de changement d’alimentation à l’échelle de l’histoire de l’humanité, c’est surtout la transition la plus récente, celle ayant affecté au XXe siècle les pays anciennement industrialisés et tendant à se diffuser aujourd’hui aux pays émergents, qui est au centre du propos. Il y aurait trois phases à distinguer dans la transition en cours : lors d’une première phase, la consommation de céréales (notamment de blé et de riz) augmenterait ; lors d’une deuxième phase, elle diminuerait, mais celle de sucre, de graisses saturées et de protéines d’origine animale (notamment la viande et les produits laitiers) augmenterait ; lors d’une troisième phase, des changements de comportement, liés à une prise de conscience des risques sanitaires inhérents à ce nouveau modèle, contribueraient à inverser ces tendances. Ce modèle de la « transition nutritionnelle » est proche de celui de la « transition alimentaire2 » – terme que je privilégie ici. Étudier la consommation de viande dans l’Inde contemporaine implique de s’interroger sur la réalité de la transition alimentaire dans ce pays.

Une transition alimentaire en Inde ?

UNE FAIBLE CONSOMMATION DE VIANDE

La transition alimentaire indienne peut être étudiée grâce aux statistiques de consommation fournies par l’organisme de recensement gouvernemental (la NSSO ; National Sample Survey Organisation). Les évolutions de la consommation des différentes viandes sont-elles conformes au modèle exposé ? Si l’on en croit les données fournies3, l’apport en protéines (animales et végétales) est en baisse depuis les années 1970. En 2009-2010, les Indiens consommaient en moyenne 54,5 g de protéines par jour4 alors que l’Organisation mondiale de la santé (WHO) en recommande un minimum de 58 g pour un individu de 70 kg5. La consommation de légumineuses (pulses) a diminué depuis 2004, représentant dorénavant moins de 10 % des protéines ingérées. La consommation des produits laitiers est, elle, globalement en hausse, surtout dans les classes urbaines et aisées ; ces derniers fournissent aujourd’hui plus de 10 % de l’apport total en protéines et 8 % de l’apport en calories. Leur part dans les calories totales consommées est plus élevée dans les États du Nord-Ouest. Mais les chiffres montrent surtout que la part des viandes, poissons et œufs dans l’alimentation est presque négligeable dans l’ensemble de l’Inde : ceux-ci fournissent 6 % des protéines dans l’Inde rurale et 8 % dans l’Inde urbaine, soit à peine plus de 1 % des calories. Les céréales restent donc largement dominantes dans l’alimentation des Indiens (fournissant plus de la moitié des protéines et des calories), même si les quantités consommées sont en baisse alors que celles de graisses et de sucre augmentent assez nettement.

La consommation de viande à proprement parler est très faible. Selon les chiffres du NSSO, en 2009-2010, chaque Indien aurait consommé en moyenne 3 kg de viande par personne : 1,70 kg de poulet, 0,70 kg de mouton (mutton6), 0,50 kg de bœuf7 et 0,09 kg de porc. La consommation de poisson, quant à elle, atteindrait 3 kg par personne et par an. Cette faible ingestion de produits carnés, même si elle est probablement sous-estimée, contribue au classement par la FAO de l’Inde à l’avant-dernier rang mondial des pays carnivores, tout juste devant le Bangladesh8. Par ailleurs, et même si ces chiffres doivent être utilisés avec prudence, certaines études révèlent que 31 % des Indiens se diraient végétariens9 – une autre étude stipule que 33 % des femmes et 24 % des hommes le seraient10. Il est à noter que cette faible consommation de protéines animales, qu’elle soit contrainte ou volontaire, serait une des causes des importants problèmes nutritionnels que connaît le pays : près de la moitié des enfants de moins de 3 ans souffrent de malnutrition chronique ou aiguë et 79 % de ceux de 6 à 35 mois présentent des anémies ferriprives11.

Il n’y a pas de véritable « transition carnée », pas d’envolée spectaculaire de la consommation de viande dans l’Inde actuelle. Mais celle-ci n’en est pas moins en hausse : relativement stable de 1993 à 2004, elle a augmenté entre 2004 et 2009, de plus de 60 % en milieu rural et de plus de 80 % en milieu urbain. Depuis 1993, elle est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. La consommation de mouton, elle, a tendance à diminuer, aussi bien en contexte urbain qu’en contexte rural. La consommation de bœuf et de porc est stable. Seule la consommation de poulet marque une forte hausse, surtout depuis 2004 : elle a triplé sur cette période en milieu urbain et plus que doublé en milieu rural. Le poulet est aujourd’hui la principale viande consommée dans le pays.

UNE DISPARITÉ DES CONSOMMATIONS

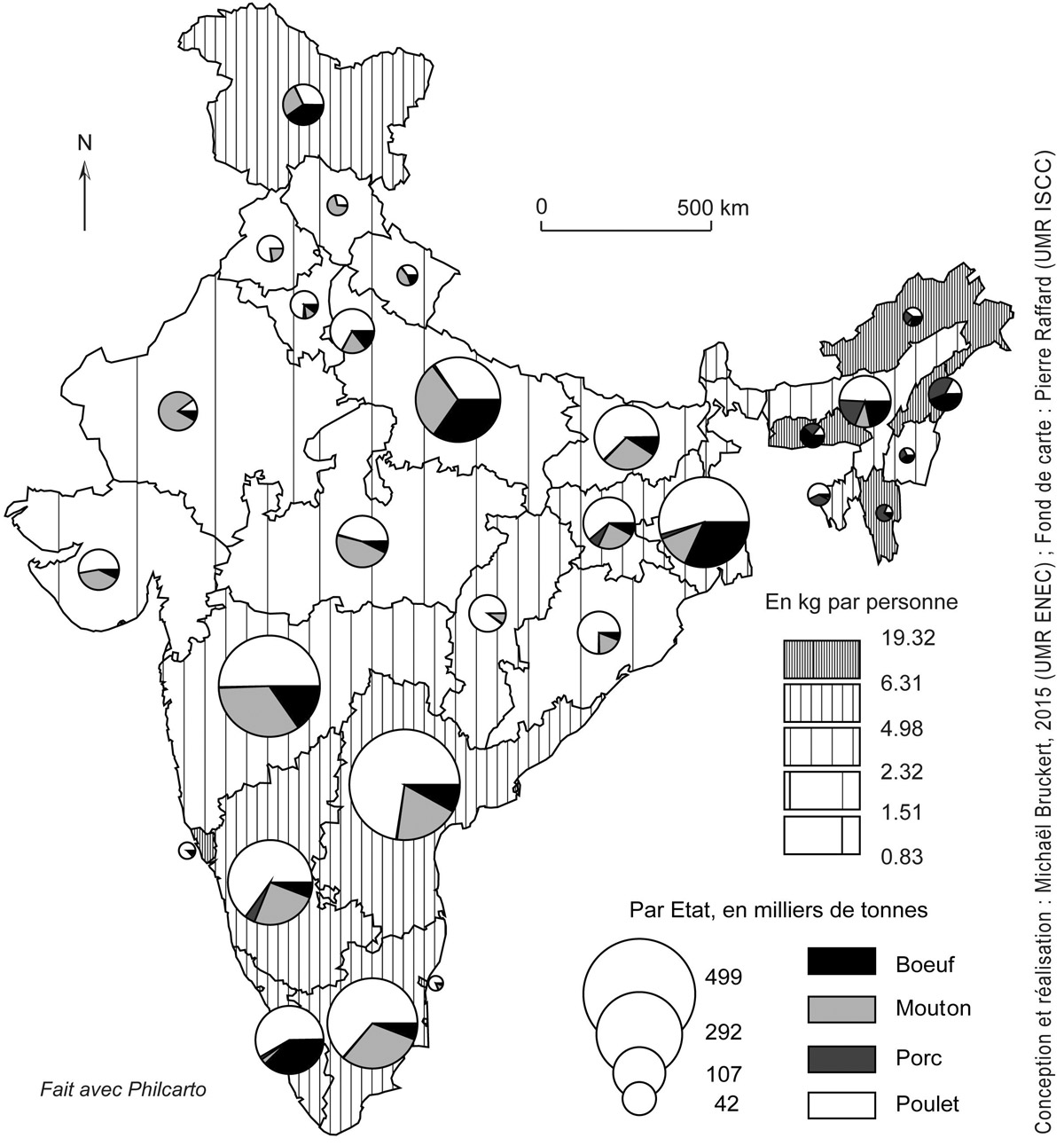

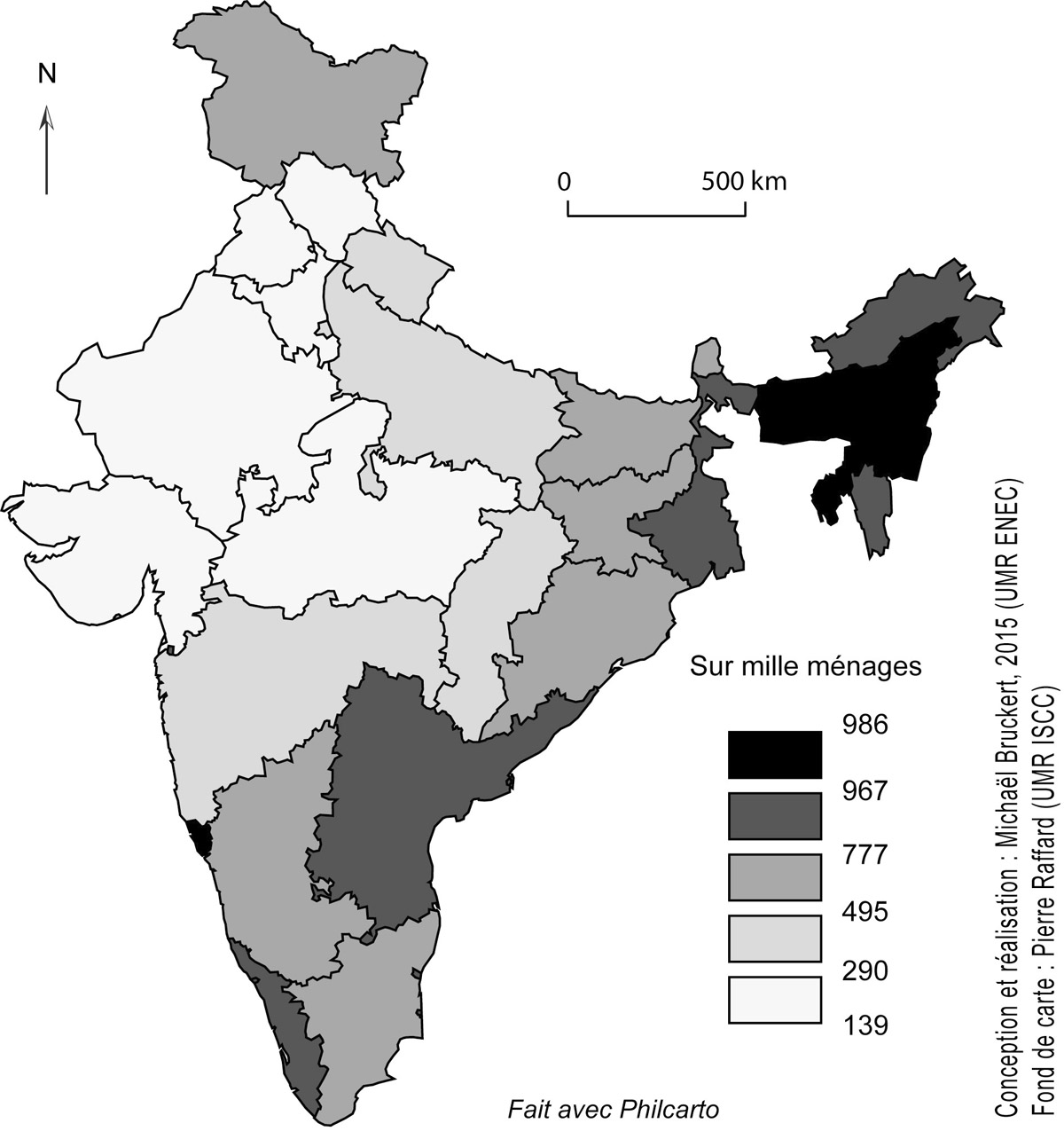

Les comportements alimentaires sont extrêmement variables à l’échelle du pays. La NSSO a demandé aux personnes interrogées si elles avaient consommé de la viande, du poisson ou des œufs lors des trente jours précédant l’enquête : dans le Rajasthan, sur 1 000 ménages, seuls 140 ont répondu par l’affirmative alors que ce chiffre atteint 986 dans l’État de Tripura (voir la carte 412). Ces contrastes sont confirmés par l’étude des quantités de viande consommées (voir la carte 313). Dans le Nagaland, la moyenne annuelle est de 19,3 kg par personne ; au Gujarat, elle dépasse à peine 1 kg. D’une façon schématique – le Jammu-et-Cachemire mis à part – la carte de l’Inde carnivore est divisée par un axe nord-est/sud-ouest : au nord et à l’est de cet axe, la consommation de viande est réduite et la pratique du végétarisme est plus courante ; au sud et à l’ouest, cette consommation est supérieure et le végétarisme est moins répandu. Les types de viandes consommées aussi varient en fonction des États, laissant apparaître des régimes carnés spécifiques à chaque grand ensemble régional : le poulet apparaît comme étant la viande dominante dans le sud, le mouton est surtout valorisé dans le nord-ouest, le bœuf et le porc le sont dans le nord-est.

La disparité des consommations carnées est également notable entre classes de revenu : en Inde, plus on est riche, plus on mange de viande. Le décile le plus pauvre en consomme en moyenne 800 g par an contre 6 kg pour le décile le plus riche. De même, les citadins sont plus carnivores que les ruraux (3,9 kg de consommation annuelle moyenne pour les premiers contre 2,5 kg pour les seconds). Dans ces deux cas précis, les statistiques fournies par la NSSO semblent donc confirmer une des hypothèses du modèle de la transition alimentaire : en s’enrichissant et en s’urbanisant, les sociétés mangeraient plus de viande. Mais ce raisonnement a ses limites. Une rapide étude statistique indique une absence de corrélation significative entre, d’une part, des variables comme le revenu moyen ou le taux d’urbanisation d’un État indien et, de l’autre, sa consommation moyenne de viande. Cette absence de corrélation est également flagrante si l’on prend comme variable le taux d’alphabétisation. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un État est plus alphabétisé, plus urbanisé ou plus riche – en d’autres termes, plus « développé » – que ses habitants mangent en moyenne plus de viande. En revanche, certaines variables relatives à l’appartenance religieuse ou de caste des habitants d’un État montrent des corrélations, négatives ou positives, bien plus robustes. Ainsi, plus le pourcentage de Brahmanes (membres des castes supérieures) est élevé dans un État indien, plus la consommation de viande y est faible. À l’inverse, cette consommation est statistiquement plus élevée dans les États où le pourcentage de musulmans, de chrétiens, de populations tribales ou de membres des castes inférieures est élevé.

Carte 3. Consommation annuelle de viande en Inde.

Carte 4. Nombre de ménages indiens ayant consommé de la viande, du poisson et/ou des œufs lors des trente jours précédant l’enquête.

Il ne faut évidemment pas chercher dans cette analyse des causalités directes. Tout juste peut-on établir des corrélations statistiques, des associations spatiales. Mais celles-ci pointent un fait capital : à l’échelle de l’Inde, la consommation de viande dépend plus de variables culturelles que de variables économiques et démographiques. Bien entendu, la consommation moyenne par habitant, agrégée à l’échelle d’un État socialement composite, ne dit rien sur la consommation individuelle ni sur celle des différentes communautés de cet État : on ne peut passer d’une relation au niveau des territoires à une relation au niveau des individus ou des groupes sociaux. Mais il semble évident que, si on mange moins de viande dans les États où le pourcentage de Brahmanes est le plus élevé, c’est sûrement parce que ces mêmes Brahmanes ont une alimentation très peu carnée, voire végétarienne, et que ce végétarisme exerce une certaine influence sur le régime alimentaire des communautés voisines. Inversement, on peut considérer que la forte présence de musulmans ou de chrétiens implique une consommation moyenne de viande plus élevée à l’échelle d’un État parce que ces groupes consomment plus de produits carnés et que leur régime alimentaire influence celui des autres. Ces hypothèses seront confirmées dans la suite de cette enquête.

La viande n’est pas le seul aliment dont les consommations sont variables spatialement. Plus largement, les différences de consommation de protéines animales en fonction des États sont flagrantes. On constate en effet que, si les habitants du Sud et de Nord-Est de l’Inde mangent en moyenne plus de viande, ils boivent également moins de lait que ceux des autres États. Inversement, le Nord-Ouest du pays mange très peu de viande mais boit plus de lait. Or, le modèle de la transition alimentaire suppose que la consommation des protéines animales dans leur ensemble augmente. L’opposition entre une Inde qui mange plus de produits carnés (et d’œufs) et une Inde qui boit plus de lait bat en brèche cette assertion. La variété des modèles alimentaires des différentes régions suggère là encore l’importance de facteurs culturels dans le rapport que les Indiens entretiennent avec les produits carnés. Derrière la géographie carnée de l’Inde, on devine une géographie religieuse, linguistique, politique, voire ethnique14. En effet, la consommation de viande connaît des pics dans le Sud, où le groupe ethnolinguistique dravidien est majoritaire et où le pourcentage de Brahmanes est inférieur au reste du pays, et dans le Nord-Est, où chrétiens et bouddhistes, parfois d’origine tribale et appartenant souvent à des groupes ethnolinguistiques sino-tibétain ou austro-asiatique, sont nombreux, voire parfois majoritaires. Inversement, la consommation de viande est minimale et celle de produits laitiers maximale dans le Nord-Ouest, notamment au Gujarat où l’importance numérique des communautés jaïnes et vishnouites15 hindoues, ainsi que l’emprise historique du nationalisme hindou, ont de longue date valorisé le végétarisme et les produits issus de la vache.

Il est ici tentant de faire un parallèle entre, d’une part, le modèle alimentaire dominant de chacune des régions d’Inde et, d’autre part, une hiérarchisation entre les aliments habituellement effectuée dans l’hindouisme selon un degré de pureté qualifié de « rituel16 ». Cette classification renvoie à une typologie reposant sur trois qualités (sk. guṇa) : sāttvika (sk.), qualité relative à la perfection, au discernement ; rājastika (sk.), relative à la vitalité, à la force ; tāmasika (sk.), relative à l’obscurité, à la violence17. Si ces qualités sont distribuées dans les différents aliments, elles le sont aussi au sein des castes : les qualités inhérentes à chaque aliment doivent correspondre aux qualités respectives des individus qui les ingèrent. Ainsi, il est considéré que les Brahmanes doivent favoriser une nourriture sāttvika (produits laitiers et sucrés, noix, etc.), les castes martiales (sk. kṣatriya) une nourriture rājastika (épices, oignon, ail, œufs, viande de mouton, de poulet, etc.), alors que les nourritures classées tāmasika (viande de porc et de bœuf, fruits sauvages, substances intoxicantes, etc.) ne peuvent être consommées que par les castes inférieures ou les tribus. Ainsi, si on lit la carte des consommations de protéines animales à la lumière de cette classification, une Inde plus rājastika (consommatrice de poulet et de mouton) dans le Sud semble s’opposer à une Inde plus tāmasika dans le Nord-Est (consommatrice de bœuf et de porc) et à une Inde plus sāttvika (consommatrice de produits laitiers) dans le Nord-Ouest – c’est d’ailleurs dans cette dernière région (parfois nommée hindu belt) que la classification en qualités est la plus prégnante. Entre ces trois espaces, une Inde pauvre et faiblement urbanisée ne diversifie que très faiblement son alimentation.

C’est donc uniquement quand le socle culturel le permet que la transition carnée touche effectivement en priorité les classes urbaines aisées. Cependant, sa diffusion sociale (vers les classes plus pauvres) et spatiale (vers les zones rurales) ne semble pas encore assurée. Le modèle de la transition alimentaire achoppe avant tout sur la question de la consommation de produits carnés.

La viande dans l’alimentation au Tamil Nadu

Intéressons-nous à présent à notre principal territoire d’étude : le Tamil Nadu. Sur le plan culturel, cet État est de longue date perçu comme une « région traditionaliste18 ». Notamment, la grande quête de pureté rituelle des membres des castes supérieures y est souvent pointée19. Habituellement, ce conservatisme des Brahmanes est associé à la pratique d’un végétarisme rigoureux. Parfois, l’ensemble de la culture alimentaire d’Inde du Sud, et du Tamil Nadu plus particulièrement, est réduit à celle, végétarienne, des Brahmanes de cette région. L’auteure d’origine bengalie Chitrita Banerji évoque « les clichés méprisants sur la cuisine du Sud : […] toujours végétarienne, nageant dans l’huile de coco20 ». Or, si les castes de Brahmanes du Tamil Nadu sont effectivement végétariennes, leurs membres représentent à peine 3 % de la population21. D’autres castes de cet État sont également habituellement considérées comme végétariennes. Il en va ainsi du groupe des Vellalars, propriétaires terriens de haut statut. Au sein de ce groupe, les castes végétariennes portent souvent la distinction de Caiva Vellalars – caivam signifiant « végétarien » en tamoul. La caste des comptables, nommée Kanakkupillai, est également souvent mentionnée comme étant végétarienne22, tout comme celles des Komutti Chettiyars (caste de marchands) ou des Choli Acharis (caste d’artisans23).

Bien qu’incomplète, cette liste met en évidence le faible nombre de castes tamoules revendiquant ou pratiquant une alimentation strictement végétarienne. En effet, les chiffres du recensement indiquent que la grande majorité (plus de 85 %) des habitants de l’État appartient à des castes habituellement considérées comme étant non-végétariennes. Celles-ci sont classées, selon la terminologie officielle, soit comme des Backward Classes (BC) – classes ou castes dites « intermédiaires » ou, littéralement, « arriérées » (65 % de la population du Tamil Nadu) – soit comme des Scheduled Castes (SC) – littéralement « castes répertoriées », également nommées « intouchables » ou, à présent, « Dalits » (20 % de la population). À ces castes s’ajoutent les Scheduled Tribes (ST) ou « tribus répertoriées » (1 % de la population), également mangeuses de viande. Ainsi les végétariens sont théoriquement une petite minorité : le régime alimentaire des Tamouls ne doit pas être confondu avec celui des seuls Brahmanes ou des membres des castes supérieures. Les statistiques de la NSSO mentionnent qu’en 2009 au Tamil Nadu 704 foyers urbains et 767 foyers ruraux sur 1 000 avaient consommé de la viande lors des trente jours précédant l’enquête. Ce chiffre est confirmé et même amplifié par une étude plus ancienne indiquant que seules 8 % des familles se disent végétariennes dans cet État. L’image d’une Inde du Sud plus végétarienne que le reste du pays est également démentie par les chiffres de consommation de viande fournis par la NSSO : en 2009, les habitants du Tamil Nadu auraient consommé en moyenne 5 kg de viande, soit 2 kg de plus que la moyenne nationale. Leur consommation de mouton (1,5 kg) et de poulet (3,2 kg), relativement plus importante que celle de l’ensemble du pays, explique en grande partie cet écart positif. Les consommations qui m’ont été rapportées au sein de la classe moyenne de Chennai sont encore plus élevées : les personnes interrogées en 2012-2013 m’ont dit dépenser en moyenne, chaque semaine, entre 100 et 200 roupies pour la viande (entre 1,5 € et 3 € à cette époque) pour un foyer de quatre personnes. Soit, en fonction du type de viande achetée, entre 5 kg et 15 kg de viande par personne par an24.

Pour autant, si les chiffres de consommation dans cet État sont supérieurs à la moyenne nationale, ils n’en restent pas moins très faibles par rapport aux standards internationaux : 5 kg de viande par personne par an, cela représente environ 100 g par semaine. Le Tamil Nadu présente donc la spécificité d’être un État où la population strictement végétarienne est marginale, mais où on mange dans les faits peu de viande, même quand on n’est pas ouvertement végétarien. Alors même que, dès les années 1920, un mouvement politique dit « dravidien » a cherché à affaiblir l’influence des Brahmanes dans la société tamoule, le modèle alimentaire de la population reste très proche de celui des castes supérieures.

UN ACCOMPAGNEMENT CUISINÉ SOUS DEUX FORMES PRINCIPALES

Au Tamil Nadu, les hindous de toutes castes, les chrétiens et les musulmans partagent ce que Patricia Caplan nomme un « répertoire alimentaire tamoul commun25 » centré autour du riz et de quelques sauces d’accompagnement à base de légumineuses, de légumes et d’épices. Cette centralité du riz se retrouve d’ailleurs dans une vaste partie du territoire indien, incluant l’Inde du Sud, la côte Est, les États du Nord-Est et les États himalayens. Dans la plaine du Gange, dans les États du centre et du Nord-Ouest en revanche, c’est le blé qui joue le rôle d’aliment central, là encore accompagné de légumineuses et de légumes. Pour les mangeurs qui ne refusent pas les produits carnés, la portion individuelle de viande par repas dépasse rarement les 50 g à 100 g. En anglais d’Inde, on définit souvent la viande cuisinée comme étant un side-dish, une petite préparation servie sur le côté – il faut comprendre par là : à côté du riz ou des galettes. Fonctionnellement (mais non symboliquement), elle est alors équivalente aux légumes, que parfois elle supplée ou remplace. Il est d’ailleurs révélateur de constater que, contrairement au répertoire alimentaire chinois où des « contrefaçons carnées » à base de soja et de gluten viennent imiter la texture, le goût et l’apparence de la viande26, le répertoire culinaire tamoul n’a pas développé de tels substituts. Lors des entretiens, menés aussi bien en contexte urbain que rural, la centralité des végétaux, de même que son corollaire, la place périphérique occupée par la viande, a été régulièrement exprimée. Ashoka, un jeune hindou aisé de caste élevée, au mode de vie pourtant cosmopolite et adepte de la découverte culinaire, considère qu’« au déjeuner, il faut absolument qu’il y ait du riz ». En outre, la viande, quand elle est mangée, ne l’est presque jamais quotidiennement. La très grande majorité des carnivores m’a dit en consommer entre une et trois fois par semaine. Habituellement, la viande accompagne plutôt les repas du midi. Elle est donc non seulement peu présente, mais, même présente, elle reste un accompagnement.

Que mange-t-on alors au quotidien au Tamil Nadu ? Le riz, accompagné d’une sauce nommée cāmpār – faite à base de dal (légumineuses décortiquées), de légumes et de tamarin – et éventuellement d’un ou deux plats de légumes cuisinés et d’un pickle – condiment acidulé et épicé réalisé à base de fruits – est le repas de base (ang. meal ; tm. cāppāṭu) pour la grande majorité des individus. Seuls certains membres d’une classe supérieure et cosmopolite échappent à cette structure. Pour les classes moyennes, que ce soit en contexte urbain ou rural, cette base peut être accompagnée d’une sauce au tamarin (tm. puḷi kuḻampu) ou d’un bouillon poivré (tm. rācam), de yaourt (tm. tayir ou ang. curd), nature ou dilué à l’eau, salé et aromatisé (tm. mōr), d’une galette frite faite à partir de farine de légumineuses (tm. appaḷam) et/ou éventuellement d’une omelette ou d’un plat de viande ou de poisson. D’autres formes de plats, appelés tiffin, sont consommés en dehors des repas : parfois considérés comme des encas, ils sont aussi très souvent réalisés à base de riz. Les plus emblématiques d’entre eux sont certainement les iṭli (gâteaux cuits à la vapeur à partir d’un appareil fermenté de farine de riz et de haricots urd27) et les tōcai (crêpes cuites avec le même appareil que les iṭli). Dans la majorité des foyers, le repas du midi, et parfois aussi du soir, prend la forme d’un meal à base de riz. Mais pour le petit-déjeuner ou en fin d’après-midi, plus rarement le soir, les classes moyennes cuisinent souvent des iṭli, des tōcai ou de l’uppumā (bouillie de semoule). Ces tiffin sont alors accompagnés de cāmpār ou de chutneys (à la tomate, à la noix de coco, etc.).

La viande est habituellement achetée le jour même, fraîche (c’est-à-dire non réfrigérée) et coupée en petits morceaux (des cubes de 2 cm à 3 cm de côté) par le boucher. Aucune opération de découpe n’a lieu à la maison. Au domicile, elle est très rarement conservée au réfrigérateur. Avant d’être cuisinée, elle est mise à tremper entre dix minutes et une heure, afin d’évacuer toute trace de sang. Une fois égouttée, elle est cuisinée, habituellement par la (ou les) femme(s) du foyer, principalement sous deux formes :

– dans une sauce épicée de type « ragoût », habituellement épaissie par l’ajout de tomates et de chair de noix de coco. Cette préparation est nommée en langue tamoule kaṟikkuḻampu28 ; on utilise également la dénomination anglaise gravy voire meat curry ;

– sautée (voire légèrement frite) à la poêle avec de l’huile végétale et des épices ; on appelle cette préparation kaṟi vaṟuval (tm.) ou meat fry (ang.).

Photographie 1. Cuisson d’un chicken gravy dans un foyer hindou de Chennai (S. Guillemin, août 2014).

Photographie 2. Meal, comprenant un chicken gravy, servi sur une feuille de bananier (M. Bruckert, novembre 2013).

Quelle que soit la recette, la viande est donc toujours cuite dans un contenant, en petits morceaux, avec de nombreux assaisonnements et épices, et pendant une durée suffisamment longue pour permettre aux éventuels restes de sang de totalement coaguler. D’une façon générale, l’évocation de la consommation de chair crue ou pas assez cuite crée le dégoût chez beaucoup d’Indiens. La viande est majoritairement servie avec le riz, quoiqu’elle puisse parfois accompagner les iṭli ou les tōcai. La viande cuite est, à l’instar de nombreux autres plats, en général consommée en une seule fois. Au Tamil Nadu, rares sont les foyers qui conservent au réfrigérateur une viande déjà cuisinée. S’il reste de la viande préparée pour le repas de midi, celle-ci restera parfois l’après-midi à température ambiante dans la cuisine pour être réchauffée ou servie froide le soir même.

Dans la langue tamoule, « viande » se dit couramment kaṟi, quoique le dictionnaire de l’université de Cologne29 précise que ce terme peut aussi désigner du poivre, un plat de légumes cuits (on dira alors kāykaṟi) ou simplement un plat épicé en sauce – c’est probablement ce mot tamoul kaṟi qui aurait donné le terme et, ensuite, la classification culinaire, curry en anglais30. Le terme tamoul exact pour désigner la viande est iṟaicci, quelquefois utilisé à l’écrit ; rares cependant sont les locuteurs l’employant à l’oral. Certains dictionnaires mentionnent aussi le terme māmicam, mais il semble surtout employé en contexte musulman. Dans l’usage courant, notamment à Chennai, le mot anglais meat est de plus en plus employé. Pour désigner une viande particulière, on ajoute habituellement au nom de l’animal le terme viande (kaṟi) comme suffixe spécificatif. Ainsi, la viande issue du mouton (āṭu) se dit āṭṭukkaṟi, celle de bœuf māṭṭukkaṟi, celle de poulet kōḻikkaṟi, celle de porc paṉṟikkaṟi, etc. On note que le terme kaṟi n’inclut cependant pas le poisson : comme en français, le même terme (mīṉ) désigne à la fois l’animal et sa chair.

« VÉGÉTARIEN » VERSUS « NON-VÉGÉTARIEN » :

UNE OPPOSITION STRUCTURANTE

Par-delà ces considérations terminologiques, l’étude de la structure du repas montre que domine un modèle végétal, voire végétarien, de l’alimentation – ce que les anglophones nomment plant-based diet. Il est d’ailleurs probant de noter qu’en langue tamoule, comme en anglais d’Inde, on définit très souvent les personnes, les régimes alimentaires, les produits ou les restaurants comme étant soit végétariens (tm. caivam ; ang. veg), soit non-végétariens (tm. acaivam ; ang. non-veg). La catégorie alimentaire vernaculaire « non-végétarien » – adjectif souvent substantivé dans les discours –, très couramment mobilisée au quotidien, rassemble les produits carnés et les œufs et exclut les produits laitiers. Son strict opposé, la catégorie « végétarien », correspond à ce que les sociétés occidentales nomment « lacto-végétarien ». Ces deux catégories, « végétarien » et « non-végétarien » sont mutuellement exclusives et leur union se confond avec la totalité des nourritures potentielles. Mais, si cette exclusion mutuelle s’applique aux aliments, elle ne s’applique pas forcément aux mangeurs : une majorité de personnes à qui je demandais si elles étaient végétariennes ou non-végétariennes me répondait « les deux ! » (tm. ireṇṭumē). Les mangeurs carnivores signifient par là qu’ils sont également parfaitement familiers des repas végétariens. On l’entrevoit depuis le début du propos : il faut distinguer ce que Marie-Louise Reiniche nomme un « végétarisme de fait » d’un « végétarisme d’attribution31 » : même si une faible proportion de la population s’abstient volontairement de produits carnés (végétarisme d’attribution), peu de gens en mangent régulièrement ou dans des quantités non négligeables (végétarisme de fait). Ce végétarisme de fait est lui-même multiple : s’il est en partie contraint économiquement, il renvoie également à un modèle alimentaire dans lequel la centralité du riz et l’aspect périphérique des produits carnés sont bien souvent assumés ou revendiqués par les mangeurs.

L’opposition entre les catégories alimentaires « végétarien » et « non-végétarien » structure fortement les représentations, les discours, les comportements et les pratiques. Elle semble omniprésente. La classification des restaurants entre « végétariens » (voire « purs végétariens » pour préciser qu’ils ne servent pas d’œufs non plus) et « non-végétariens » a été évoquée. On peut également mentionner les sites matrimoniaux demandant aux candidats au mariage de cocher la case « végétarien » ou « non-végétarien » dans leur profil, les compagnies aériennes indiennes demandant de spécifier le régime alimentaire lors de l’achat d’un billet ou encore les logos verts ou rouges apposés sur tous les produits alimentaires pour spécifier si ceux-ci sont respectivement « purs végétariens » ou « non-végétariens ». Loin de n’englober que les humains, cette opposition concerne également les divinités hindoues, elles-mêmes regroupées selon leur régime alimentaire : on distingue d’ordinaire les divinités végétariennes, de statut élevé, d’héritage puranique32 et brahmanique et dont le culte est panindien, et les divinités carnivores, considérées comme populaires ou secondaires, plus diverses régionalement33. Alors que les premières ne reçoivent que des oblations végétales, les secondes peuvent se voir offrir des sacrifices animaux. En outre, cette opposition doit être comprise comme une mise en tension : les deux catégories sont en dialogue permanent, l’une prenant sens en rapport avec l’autre. Mais un des deux termes semble avoir l’ascendant sur l’autre : la langue pose le végétarisme comme étant la norme, le régime omnivore étant défini par la négative. Autrement dit, le non-végétarisme est englobé dans ce que Reiniche nomme une « idéologie du végétarisme34 ». L’opposition des catégories témoigne donc aussi d’un exclusivisme, voire même d’une hégémonie culturelle (dans son acception gramscienne de domination morale et intellectuelle) du végétarisme des castes supérieures – cette hégémonie sera interrogée par la suite. À plus d’un titre, le végétarisme semble être le paradigme de l’alimentation indienne. Légumes, légumineuses et céréales dominent le repas dans les faits, mais également dans les discours et les représentations : la marginalisation des produits carnés relève à la fois de la pratique et de l’idéologie.

En Inde, la viande semble à de nombreux égards absente du paysage, des écrits et des pensées. L’espace public offre des illustrations de cette marginalisation structurelle : il y a une vingtaine d’années, il était difficile de trouver dans certaines petites villes des restaurants non-végétariens. Plus révélateur, en automne 2014, l’émission de télévision Masterchef, dans sa mouture indienne, a décidé de ne plus mettre en scène que des plats végétariens35. La viande est aussi absente de nombreux discours, exogènes comme endogènes, sur l’alimentation indienne. Le repas est très souvent considéré comme étant végétarien par défaut. L’aspect paradigmatique, presque incontesté ou non questionné, du végétarisme en Inde se reflète par exemple dans des revues de cuisine : la revue Cooking & More de la journaliste culinaire Tarla Dalal (originaire d’une famille brahmane du Gujarat) propose uniquement des recettes végétariennes et cela sans préciser le moindre parti pris culinaire. Cette « marginalisation discursive » de la viande apparaît aussi en filigrane de certains rapports et programmes nutritionnels. Ainsi, le rapport Nutritional Intake in India de la NSSO amalgame souvent la viande, le poisson et les œufs dans une même catégorie, et parfois même ne fait référence qu’aux seules « protéines » (incluant donc les protéines laitières et végétales36). La viande et le poisson ne sont donc pas toujours des catégories alimentaires per se : leur part respective étant trop faible, ils sont regroupés pour faciliter la tâche des enquêteurs. Cette négligence quant aux questions relatives aux produits carnés se retrouve dans des travaux académiques. Ainsi, R.S. Khare, l’anthropologue indien qui a peut-être poussé le plus loin l’analyse structurale de l’alimentation en contexte hindou, ne mentionne presque jamais dans ses travaux la place de la viande : celle-ci semble même inexistante. Quand elle est évoquée, ce n’est que pour relever une « anomalie » dans le cadre de l’alimentation brahmanique37.

L’absence de la viande de nombreux discours peut être comprise comme un reflet de sa faible place dans les assiettes et les estomacs, mais également comme l’expression quasi performative d’une normativité alimentaire. Un tel modèle est le produit d’injonctions verbalisées, objectivées, réactivées en permanence, mais il témoigne également d’une forme de sens pratique non formulé, d’une conformité à des usages incorporés et partagés par la collectivité au cours du temps. Pour mieux comprendre cette marginalisation de la viande en Inde, ce sont les logiques qui fondent ce modèle et les significations attribuées aux produits carnés qu’il s’agit à présenter d’étudier plus en détail.

1. Popkin, 1993, p. 139.

2. Ascher, 2005, p. 101.

3. Les chiffres de consommation, établis à partir de déclarations de montants dépensés pour l’alimentation à domicile, demandent évidemment à être manipulés avec prudence.

4. Source : Government of India, NSSO, Nutritional Intake in India, 2009-2010, p. 70-71.

5. Source : WHO, FAO et UNU, Protein and amino acid requirements in human nutrition, 2002, p. 243.

6. En Inde, le terme mutton désigne à la fois la viande issue des caprins et celle issue des ovins.

7. Viande de bovin, au sens large (incluant donc la viande de buffle).

8. Source : FAO, The State of Food and Agriculture, 2009, p. 135-139.

9. Source : « The food habits of a nation », The Hindu, 14 août 2006.

10. Cette étude est citée par Sébastia, Balagopal et Misra (2013).

11. Au sujet de la malnutrition en Inde, voir Landy (2006, p. 29) ou Sébastia (2013).

12. Source : Government of India, NSSO, Household consumption of various goods and services in India, 2009-2010.

13. Ibid.

14. Ce terme ne doit pas faire oublier que les « ethnies » indiennes sont elles-mêmes des constructions politiques.

15. Les jaïns sont presque tous végétariens et les vishnouites, dévots du dieu Vishnou ou de ses réincarnations, sont souvent considérés comme très orthodoxes sur le plan alimentaire.

16. Deliège, 2004, p. 26.

17. Pour une présentation détaillée de cette classification, voir Sébastia (2010).

18. Dumont, 1966, p. 292.

19. Notamment par Sopher (1980).

20. Banerji, 2008, p. 56 (traduction personnelle).

21. Chiffre mentionné par Assayag et Tarabout (2006, p. 497).

22. Notamment par Viramma et Racine (1995, p. 534).

23. Beck, 1969, p. 793.

24. Évidemment, établir une moyenne n’a pas beaucoup de sens dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de moins de cent personnes et d’un échantillon insuffisamment représentatif.

25. Caplan, 2008, p. 140 (traduction personnelle).

26. Sabban, 1993, p. 85.

27. Vigna mungo.

28. Le préfixe kaṟi (viande) est habituellement remplacé par le nom spécifique de la viande utilisée.

29. Source : http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/tamil/index.html ; consulté le 20 septembre 2017.

30. Sur l’appropriation du curry par les Britanniques, voir Collingham (2009, p. 124).

31. Reiniche, 1979, p. 9.

32. En référence aux purāṇa, récits et légendes rédigés en sanskrit au cours du Ier millénaire de notre ère.

33. Sur cette distinction entre les divinités, voir Trouillet (2010, p. 109).

34. Reiniche, 1979, p. 9.

35. Source : « Masterchef India goes vegetarian », The Indian Express, 7 novembre 2014.

36. Source : Government of India, NSSO, Nutritional Intake in India, 2009-2010.

37. Khare, 1966.