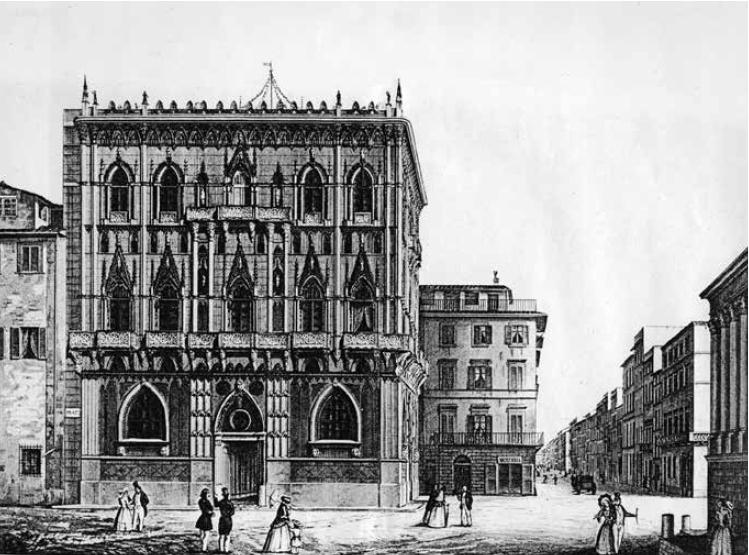

La Casa Rossa (1850-1852) di Ignazio Villa in un’acquaforte dell’epoca.

Una famiglia di architetti

Sironi nasce in una famiglia di architetti. Il nonno materno, Ignazio Villa, è un esponente del Neogotico ottocentesco e lo zio paterno, Eugenio, è l’autore di uno dei più bei palazzi italiani degli anni dopo l’Unità.

Sono dati rimasti in un cono d’ombra, complici certi studi che hanno ridotto Villa a un inventore pittoresco, mentre solo di recente è stata scoperta la figura di Eugenio. Invece la prima osservazione da cui si deve muovere, per parlare di Mario Sironi, è questa: Sironi è un figlio d’arte, e proprio dell’arte che considerava la più alta e la prima. Pur senza sopravvalutare l’influsso di quelle due figure che scompaiono quando è ancora un ragazzo (Villa nel 1895, Eugenio nel 1894), va ricordato che tra i suoi ascendenti, nella sua famiglia – nel suo codice genetico, diremmo oggi – ci sono due architetti di cui gli studiosi parlano ancora, a distanza di un secolo e mezzo. È il caso, allora, di soffermarsi brevemente su queste sue radici.

Ignazio Villa era una figura di artista e scienziato dal multiforme ingegno. Lui stesso aveva stampato a Roma, nel 1880, un Elenco delle onorificenze e dei documenti scientifici e artistici di Ignazio Villa. Sarebbe però un errore soffocare sotto la mole delle sue tante attività e dei suoi riconoscimenti in vari campi la sua opera più importante, la sola che realmente conti sul piano espressivo: la Casa Rossa tra il Prato e via Santa Lucia a Firenze del 1850-1852. Ispirata al Gotico inglese e francese, con qualche eco di Orsanmichele, e impostata su una sequenza di archi acuti che si susseguono lungo i tre piani dell’edificio, ornati in quello inferiore da rosoni in ghisa, la costruzione è l’unico esempio di palazzo neogotico fiorentino. Purtroppo un infelice restauro l’ha privata di gran parte delle sue fantasiose decorazioni (pinnacoli, guglie, cariatidi, archetti, trafori) e dell’intonaco rosso, insolito nella città del Giglio, che le dava il nome.

Negli anni successivi Villa lavora solo per i frati di San Giovanni di Dio, per i quali costruisce una casa in borgo Ognissanti (forse la prima, a Firenze, decorata in cemento) e ristruttura l’Ospedale vecchio. Numerosissimi sono però i suoi disegni di chiese, palazzi, ponti, cimiteri, divisi tra Gothic Revival e neopalladianesimo, come le sue proposte di ricostruzioni e restauri (fra cui tre progetti per la facciata di Santa Maria del Fiore e uno per palazzo Marino di Milano), presentati senza fortuna a committenti e concorsi. Lui stesso scrive di sé:

La Casa Rossa (1850-1852) di Ignazio Villa in un’acquaforte dell’epoca.

In Firenze dal 1851 in poi non ebbe che dolori morali e materiali. […] Ognuno sa quante opere d’architettura fece, e che avrebbe condotto a termine se non ci fosse stata l’invidiosa opposizione. […] Vari fabbricati e progetti gli furono tolti e vilmente distrutti.1

Nato a Milano nel 1813 da una famiglia poverissima, il nonno di Sironi aveva studiato scultura a Roma grazie all’aiuto mecenatesco del marchese Busca e di Beauharnais, viceré d’Italia, e nel 1845 si era fatto notare all’“Esposizione di Brera” con il gruppo plastico Agar nel deserto. «Il Villa ha cominciato come il Canova dai modelli in butirro [burro]… ora ha potuto cambiare il butirro con la creta» commentava Tenca, il patriota lombardo allora critico d’arte.2

Nel 1850 Villa si era trasferito a Firenze dove, dopo aver costruito la Casa Rossa, aveva scolpito numerose statue, tra cui nel 1857 il monumento funebre al principe Poniatowski, commissionato inizialmente al celebre Lorenzo Bartolini. Anche qui si era lasciato guidare dal gusto neogotico, soprattutto nel tabernacolo centrale ispirato ai modi dell’Orcagna. Busti, ritratti, temi mitologici e biblici erano i soggetti delle sue sculture, che gli venivano commissionate da ogni parte d’Europa.

Nel frattempo si era sposato, ma la sua storia coniugale era stata un susseguirsi di croci, come non era raro nell’Italia dell’Ottocento. Gli era morta la prima moglie, Rachele, con tre delle quattro figlie avute da lei (l’ultima, Luigia, sarà la madre dello scrittore Lucio D’Ambra). Gli era morta la seconda moglie, Susanna, con il loro bambino ancora in fasce. Gli era morta nel 1864 la terza moglie, Cristina Torri, che aveva dato alla luce Giulia – madre di Sironi – e Celestino. Solo la quarta, Teresa Mannino, da cui aveva avuto il figlio Libero, gli sopravvive. Scomparirà nel 1912 ormai anziana e farà in tempo a lasciarsi ritrarre dal nipote Mario, con i capelli bianchi e l’abito nero di vedova.

Villa, come abbiamo detto, era autore anche di varie invenzioni scientifiche. Nel campo della nautica, della meccanica, dell’aerostatica, delle armi leggere, della chimica si era arrestato a uno stadio sperimentale. In astronomia però aveva disegnato mappe e planisferi del sistema solare che erano stati accolti all’Esposizione universale di Philadelphia del 1876, ma soprattutto aveva inventato un orologio a due quadranti, stellare e terrestre, anch’esso esposto a Philadelphia, che gli era valso la medaglia d’oro di Francesco Giuseppe e la croce di cavaliere di Vittorio Emanuele II. Purtroppo la sua fortunata attività scientifica ha fatto dimenticare la sua sfortunata ricerca artistica, cui solo gli studi recenti hanno attribuito il giusto valore. Villa, insomma, al di là dell’atmosfera aneddotica che l’ha sempre circondato, non era un folcloristico dilettante, ma un vero architetto. La sua personalità non può avere influenzato direttamente Sironi, che ha solo dieci anni quando il nonno scompare, ma la sua frequentazione quando era ancora bambino (Villa intorno al 1890 si trasferisce a Roma) e soprattutto il mito della sua figura, tenuto vivo da sua figlia Giulia, devono essere stati per lui una fonte di suggestione.

Se il nonno materno dell’artista era una figura poliedrica, lo zio paterno, Eugenio, era artifex unius libri. Aveva, cioè, realizzato una sola opera: il palazzo della Provincia di Sassari, un grandioso edificio neorinascimentale tra i più eleganti del periodo. Su questo punto, però, è necessaria una precisazione. Nel 1980, a distanza di un secolo dalla sua costruzione, il palazzo è stato attribuito al padre di Sironi, Enrico, sulla base di vaghe testimonianze familiari.3 Sei anni dopo uno studio specialistico ha dimostrato, con documenti d’archivio, che l’edificio è opera dell’«ing. Eugenio Sironi da Como».4 Da quel momento lo sconosciuto Eugenio è stato identificato con il padre del grande pittore. Occorre dunque riesaminare quella frettolosa equazione.

Mario, come leggiamo nei suoi certificati di nascita e di battesimo, era figlio di Enrico Sironi. Nato a Milano nel 1847 da Giuseppe e Giulia Vimercati, Enrico aveva studiato all’università di Bologna, dove nel dicembre 1873 si era diplomato «ingegnere civile e architetto».5 Anche lui costruttore, dunque. Nel 1877 lo troviamo infatti impegnato in lavori a Piazza Armerina in Sicilia.

Nel frattempo si era sposato, ma anche la sua felicità coniugale, come quella del futuro suocero Ignazio Villa, era stata breve. Sia la prima moglie, Maddalena Grampelli, sia la seconda, Augusta Sartori, erano morte prematuramente e a trent’anni Enrico si era ritrovato due volte vedovo. Qualche tempo dopo aveva conosciuto la figlia di Villa, Giulia, che sposa in terze nozze il 15 dicembre 1881.

Più giovane di lui di tredici anni (era nata a Firenze nel 1860), Giulia aveva ereditato dal padre l’interesse per l’arte e si era dedicata con passione alla lirica. Aveva studiato canto al Regio Istituto Musicale di Firenze sotto la guida del maestro Giuseppe Ceccherini, allora di qualche fama, e la sua esibizione da soprano nel concerto di fine anno alla Filarmonica, dove il 29 maggio 1881 aveva eseguito una cavatina del Poliuto di Donizetti e l’Ave Maria di un certo Moretti, era stata segnalata favorevolmente da una rivista autorevole come Il Sistro:

La giovane soprano signorina Giulia Villa, della quale si diceva mirabilia […], sicura tanto nelle note acute che nelle basse, canta con accuratezza e sentimento non comune.6

Colta, intuitiva, forte, appassionata di letteratura e di teatro, Giulia sarà una presenza fondamentale nella vita di Mario, che le sarà sempre legatissimo.

L’artista dirà di lei, in un appunto scritto poco dopo la sua scomparsa, nel 1943: «La mamma: una donna di cuore enorme, di responsabilità, di destino, di grazia spirituale meravigliosa».7 E il figlio minore Ettore scriverà:

A trasmettere a Mario le caratteristiche dell’amore per l’arte […] fu la meravigliosa personalità di sua madre… Con la infinita e pur ferma dolcezza del suo carattere, per la sua cultura ed il suo inesausto spirito di sacrificio […] poté essere la testimone attiva, la confidente addolorata e impotente, ma sempre altamente comprensiva, della vita tormentata [dell’artista].8

Dopo il matrimonio Enrico e Giulia vanno a vivere a Sassari, dove nascono la primogenita Cristina nel 1883 e Mario due anni dopo. Nel 1886 si trasferiscono a Roma, dove Enrico è chiamato a collaborare alla costruzione di nuovi argini e ponti del Tevere, avviata dopo le esondazioni del 1870. Qui scompare il 10 aprile 1898 per i postumi di una polmonite, contratta mentre lavorava alla realizzazione del ponte Garibaldi, progettato da Vescovali dieci anni prima. Il figlio Ettore che sta per nascere (il sesto dopo Cristina e Mario, cui erano seguiti Edoardo nel 1887, Marta nel 1889 e Guido) prenderà anche il nome del padre, che non conoscerà mai.

Il 20 ottobre 1898 la Gazzetta Ufficiale del Regno notifica che la Corte dei Conti ha liquidato a «Villa Giulia Maria, vedova di Sironi Enrico» una pensione di 1440 lire: una cifra non piccola, ma del tutto insufficiente per una famiglia così numerosa, in cui i figli maggiori avevano solo quindici e tredici anni.

Parlando dei genitori di Sironi abbiamo però perso di vista quell’“ingegner Eugenio Sironi da Como”, autore del palazzo della Provincia di Sassari, come si legge nella scritta incastonata nell’edificio:

Oggi 18 ottobre 1873, regnante Vittorio Emanuele II, si è collocata la prima pietra del palazzo che il Consiglio provinciale di Sassari […] con architettura progettata dall’ingegnere Eugenio Sironi da Como sotto la direzione dell’ingegner Cavalier Giovanni Borgnini di Asti […] deliberava di erigere.9

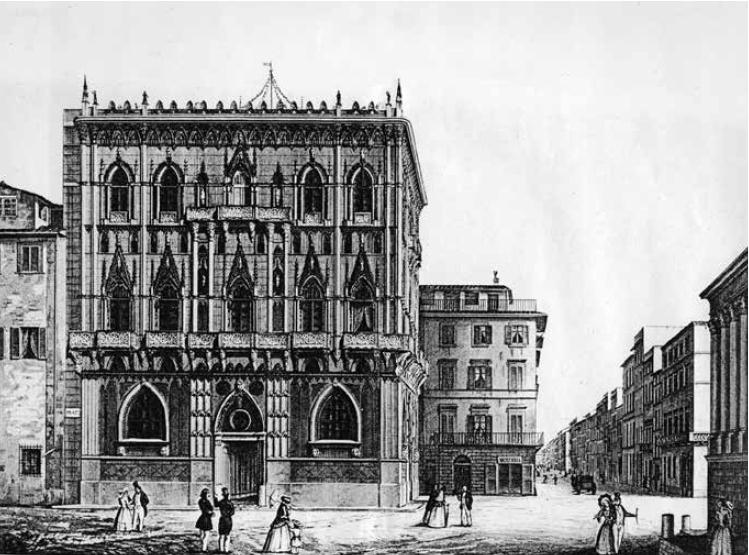

A sinistra, Enrico Sironi, 1895-1897. A destra, Giulia Villa in una foto degli anni dieci. Archivio Mario Sironi di Romana Sironi.

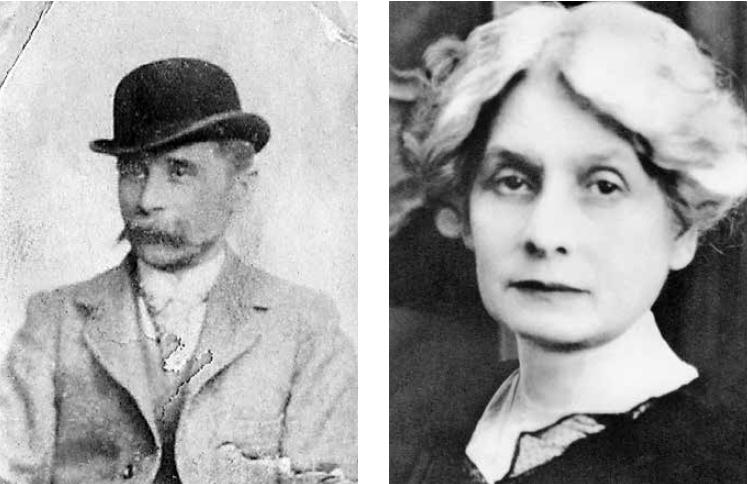

Come Ignazio Villa non era solo un estroso inventore ma un vero architetto, così Eugenio non era un “semplice” ingegnere. Quando nel 1872 Borgnini era stato incaricato di costruire il palazzo della Provincia a Sassari aveva subito voluto accanto a sé quel collega lombardo che, diceva, era dotato «di geniale inclinazione», si era «applicato con speciale amore agli studi di architettura» e aveva eseguito «lavori meritevoli di encomio».10 Nel 1873 gli aveva affidato l’intero progetto, di cui solo nominalmente figurava ancora come direttore.

Purtroppo il palazzo, terminato solo nel 1880 con la collocazione del grande orologio civico giunto appositamente da Torino, aveva suscitato un vespaio di polemiche che dovevano aver amareggiato l’ingegner Eugenio. La Sardegna era allora la regione più povera d’Italia e quel progetto principesco aveva provocato contrasti e critiche che avevano avuto eco perfino nel senato del Regno. «In questo palazzo c’è il sangue della provincia!» gridava l’opposizione cittadina.

Effettivamente Eugenio Sironi, pur scegliendo le soluzioni e i materiali più economici, aveva progettato in grande, con un respiro monumentale che troveremo – un’eredità di famiglia? – anche nel nipote Mario. Fin dal 1873 aveva annunciato che per la costruzione avrebbe dovuto spendere «100 e più mila lire», ma in realtà, nonostante il taglio delle decorazioni deciso nel 1875, i costi toccheranno l’astronomica cifra di un milione e centomila lire.11

Eugenio Sironi, progetto iniziale del palazzo della Provincia di Sassari, 1873 circa.

Eppure, al di là delle spese, il palazzo della Provincia, affacciato su piazza d’Italia, sapeva unire solennità e semplicità. Le arcate cieche del primo ordine erano sovrastate da una doppia fila di finestre, scandite al centro da sei colonne corinzie giganti, mentre alla sommità compariva un fastigio marmoreo in cui era incastonato, tra statue allegoriche, il grande orologio civico. Più neoclassico che eclettico, venato di echi rinascimentali e palladiani, era imponente senza essere retorico, come lo saranno invece tante opere dell’Italia umbertina. Nella piazza di Sassari diventerà un modello, spingendo anche i nuovi palazzi a adottarne gli eleganti ordini classici.

Certo, il piccolo Mario Giuseppe Eugenio Luigi, che il 12 maggio 1885 era nato a pochi passi di lì, in via Roma 31, non aveva fatto in tempo a rendersene conto, perché quando aveva appena un anno la famiglia si era trasferita a Roma.

La Città Eterna, del resto, al di là dell’occasionale nascita sarda, è il luogo di formazione di Sironi, anche se le ascendenze familiari (padre milanese, zio e probabilmente nonno paterno comaschi, nonno materno milanese) avrebbero potuto indurlo a sentirsi lombardo. Non a caso il cognome Sironi è diffuso soprattutto in Brianza e deriva dal toponimo Sirone, un paese in provincia di Lecco, che a sua volta viene dal latino Sirus. L’artista però «si considerava romano e del romano aveva anche l’accento» testimonia Amedeo, il figlio di Margherita Sarfatti, la scrittrice e critico d’arte che gli fu più vicina.12 La grandiosità di Roma, con «gli splendidi fantasmi dell’arte classica», come dirà lui stesso, è una fonte inesauribile di insegnamento, ma anche la sua luce gli suscita un’intensa suggestione: «Ricordo come fosse ora l’indicibile meraviglia della luce romana sui colori sulle tele sui paesaggi» scriverà tanti anni dopo.13

Il primo accenno a questa complessa geografia avviene alla Biennale di Venezia del 1924, quando la stessa Margherita lo indica come «romano di educazione, nato di famiglia lombarda a Sassari».14 E sarà ancora lei a individuare nell’artista, se non un’origine, una natura romana, intesa come vocazione a una grandezza maestosa:

Di tutti i nostri pittori italiani d’oggi, egli è anche il più romano, intendendo significare con questa definizione una tendenza alla grandiosità.15