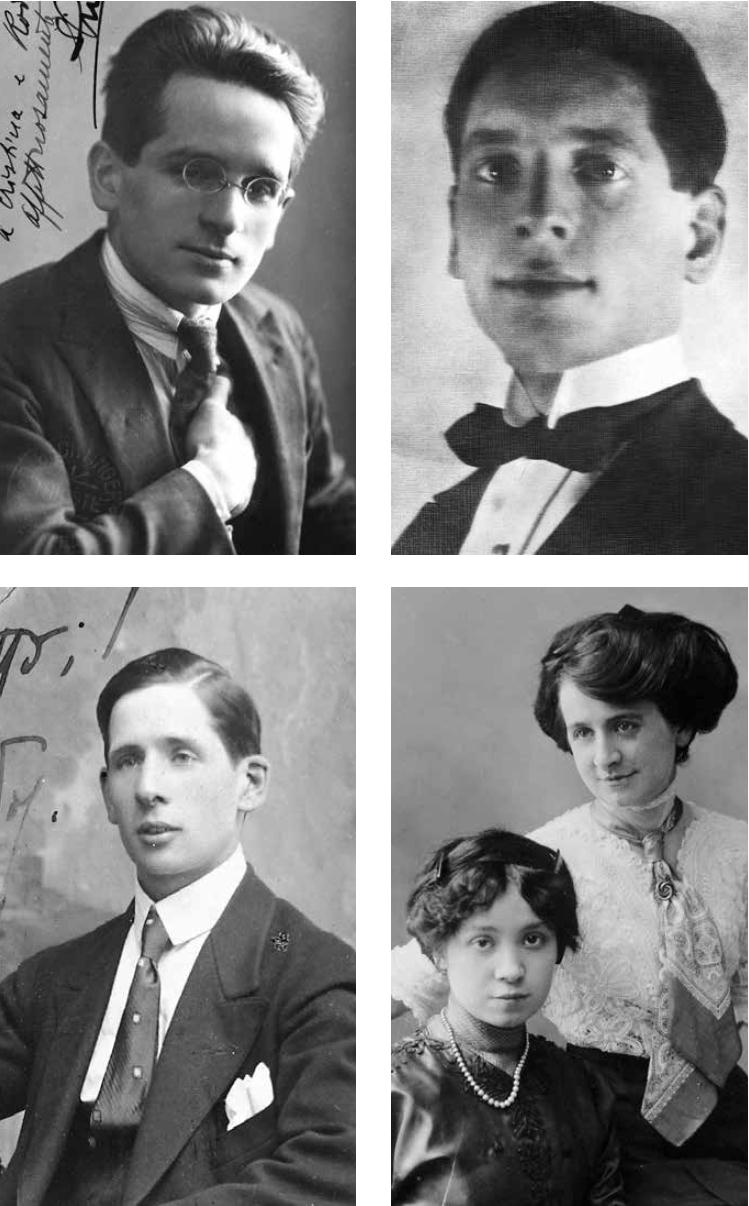

I fratelli e le sorelle di Sironi: in alto Edoardo ed Ettore, in basso Guido, Marta (seduta) e Cristina. Archivio Favara Klien in basso e a destra e Archivio Mario Sironi di Romana Sironi in alto a sinistra.

Dagli esordi simbolisti alla crisi del 1903

Le prime opere di Sironi che conosciamo – se si esclude un acerbo paesaggio, datato solitamente al 1899 per le evidenti ingenuità, ma già dotato di un solido impianto architettonico – risalgono al 1900. L’artista ha quindici anni, ma da tempo dipinge e soprattutto disegna. Già alle scuole elementari riempiva i quaderni di silhouette a inchiostro nero con vele, animali, figure, e quei fogli erano addirittura venduti da un cartolaio di via del Corso. Alle medie, poi, lo rimproveravano perché disegnava cartine geografiche invece di ascoltare gli insegnanti.1 In una lettera del 1903 confessa al cugino Torquato:

La mia inclinazione all’arte non è poi tanto recente quanto tu puoi credere. […] Il mio maggior piacere è sempre stato quello di trattare di cose d’arte ed ho passato parecchie ore al tavolino quando altri della mia età si divertiva.2

Di quei suoi disegni di ragazzo non è rimasto nulla. Non c’è da stupirsi, se pensiamo alla poca cura che l’artista ha sempre avuto per i suoi lavori. Amedeo Sarfatti ricorda:

Per quanto – credo – ben conscio del suo valore, e certamente convinto dei suoi ideali estetici ed artistici, egli era stranamente sprezzante, almeno in apparenza, verso la sua opera di cui non si mostrava mai soddisfatto […]. Quando una persona amica gli chiedeva notizie di un lavoro iniziato o di un quadro finito rispondeva invariabilmente: “Non ne parliamo, è una porcheria”. […] Mia madre in principio ci si arrabbiava: bel modo di incoraggiare i compratori! Ma poi aveva capito l’antifona e gli rispondeva tranquilla e sorridente: “E va bene, sarà forse una porcheria, ma la compro lo stesso!”. […] D’altra parte, per provare il modo com’egli considerava e trattava la sua opera, basta ricordare le visite al suo studio di via Domenichino a Milano: si camminava su uno spesso strato di disegni, scartati da lui, benché noi li trovassimo bellissimi e ben degni di essere incorniciati. I quadri, a olio o tempera, non appena finiti – spesso anche prima – erano messi negli angoli bui, voltati verso il muro; e bisognava essere vecchi amici per osare di guardarli e rivoltarli, nonostante le sue ingiunzioni e recriminazioni.3

I fratelli e le sorelle di Sironi: in alto Edoardo ed Ettore, in basso Guido, Marta (seduta) e Cristina. Archivio Favara Klien in basso e a destra e Archivio Mario Sironi di Romana Sironi in alto a sinistra.

Intorno al 1900, comunque, mentre frequenta l’Istituto tecnico di via San Pietro in Vincoli, nel cuore di Roma, Sironi inizia a interessarsi al Simbolismo internazionale che gli ispira una singolare serie di lavori, firmati con lo pseudonimo di “Rio Maro”.4 Sono figure, copie, paesaggi disegnati su cartoline postali e inviati alla fidanzatina Emma Scalzi (futura scrittrice di teatro e libri per bambini), spesso per il 27 ottobre, giorno di compleanno della giovane destinataria.

Alla ragazzina Sironi indirizza anche lettere appassionate, chiamandola “mon bijou”, “ma belle”, “ma souveraine”, “ma Madonne”, e preoccupandosi che il loro legame resti segreto. «Ho paura che tua madre si insospettisca» le scrive il 30 gennaio 1901. E in un altro foglio: «Perché non vieni tu qualche volta, colla scusa di venire a trovare Cristina, in casa mia, mio amorino?». E ancora: «Ti raccomando, Emma, di bruciare queste righe: pensa a quello che succederebbe se capitassero nelle mani di qualcuno di casa tua». La natura passionale dell’artista si rivela già in queste pagine, dove leggiamo: «Non essermi tanto avara di quei rosei apostrofi alle parole t’amo, dammene tanti di baci, forti, frementi, pazzi…». Oppure:

Vorrei poter dire a tutto il mondo che tu sei mia, che io ti amo e che anche tu mi ami… Non riesco ancora a credere, non sono ancora sicuro di tanta felicità…5

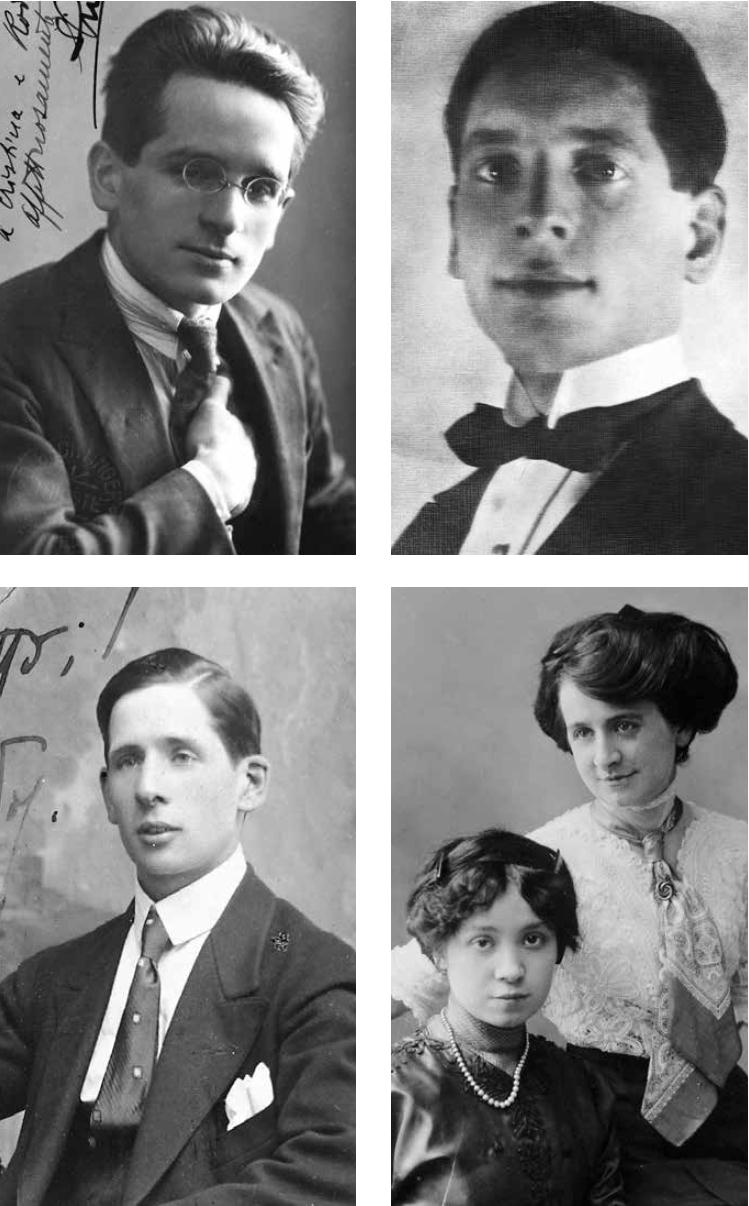

Nel piccolo mucchio di cartoline troviamo invece una Porta di Amsterdam ad Haarlem, ripresa da qualche fotografia e datata 27 ottobre 1900. Ci sono poi copie da Segantini (L’aratura nell’Engadina) e da Utamaro (Festa sul fiume Sumidagawa, Suonatrice, Festa notturna a Yeddo, Donna che si dipinge le labbra, quest’ultima datata 27 ottobre 1901), che nascono dall’interesse per gli autori allora più moderni: il grande divisionista, scomparso l’anno prima, e il maestro giapponese, reso popolare in Francia dalla monografia di Edmond de Goncourt (1891).

Nelle copie da Utamaro, però, Sironi non si limita a un’imitazione scolastica: nella Festa sul fiume inserisce ideogrammi e sigilli inventati, nella Festa notturna isola un particolare, mentre Suonatrice e Donna sono sovrapposte a un tetto di capanna galleggiante, sempre alla Utamaro, con un effetto decorativo che scardina la prospettiva naturalistica.

Vincenzo Costantini, compagno di studi di Sironi e massimo testimone della sua stagione giovanile, ricorda che l’artista aveva una «natura piuttosto raffinata, fin da ragazzo, nello sfogliar riviste».6 Ma quali riviste sfogliava? Un indizio delle sue scelte viene dal fatto che L’aratura e le quattro incisioni di Utamaro erano state tutte pubblicate con risalto sul numero di Emporium del marzo 1896. Il famoso mensile – che alternava pagine d’arte, letteratura, scienze – diffondeva allora in Italia, soprattutto con la rubrica di Vittorio Pica “Attraverso gli albi e le cartelle”, le novità del Simbolismo internazionale. «Attraverso gli albi e le cartelle di Vittorio Pica erano il paradiso ritrovato» scriverà euforicamente Bucci, ricordando l’interesse dei giovani della sua generazione (la stessa di Sironi) per la rivista.7 Al di là degli entusiasmi di Bucci, è facile immaginare che anche il giovane Mario si procurasse qualche numero di Emporium, o magari lo trovasse in casa, acquistato da Giulia.

Sulla rivista Sironi poteva vedere anche qualche esempio del segno fragile e spinoso di Chéret, ai cui manifesti si riallaccia in tre cartoline con figure clownesche che tengono al guinzaglio dei porcellini. Il giovane artista, però, guarda anche altrove: a Klinger, un altro protagonista del Simbolismo d’inizio secolo, oppure al gusto decorativo di William Morris e della Glasgow School, che gli ispirano l’albero araldico di una cartolina datata «28 dicembre [190]1» e le ghirlande estetizzanti di Ars et Amor, un ex libris disegnato per Giulia. Dipinge anche paesaggi influenzati da Segantini, sempre di ascendenza simbolista (Il pascolo, 1902-1903).

A sinistra, Utamaro, Festa notturna a Yeddo (part.), da Emporium, marzo 1896. A destra, copia di Sironi da Utamaro, 1901.

Qualche tempo dopo affiorano nelle sue carte certi umori maudits, tra Goya e Rops. In un suo ex libris, datato 28 febbraio 1903, un giovane pende senza vita da una rozza trave presidiata da un nido di corvi, mentre nel cielo volteggiano sinistramente i pipistrelli. L’opera è ispirata a quel mondo di fantasie macabre che dal Romanticismo erano trapassate nel Simbolismo. A quella visionarietà tenebrosa, tra l’altro, Pica aveva dedicato (nel febbraio di quell’annata 1896 di Emporium che Sironi conosceva) un lungo articolo, intitolato “Goya, Redon, Rops, De Groux”. Di Rops, in particolare, aveva pubblicato L’impiccato alla campana, dove un suicida era appeso alle colossali travi di un campanile tra cui si aggiravano corvi e pipistrelli: un’incisione che il giovane Mario doveva aver presente, almeno come soggetto. Sono gli anni, del resto, in cui, oltre a studiare la filosofia di Nietzsche e Schopenhauer, legge Leopardi, Heine, Baudelaire e ascolta – anzi suona lui stesso al pianoforte – la musica di Wagner, approfondendo una cultura romantica e simbolista di cui all’inizio del secolo si amavano soprattutto gli accenti più notturni.

Un ex libris, però, non è solo una prova stilistica, ma qualcosa di più intimo: il contrassegno dei propri libri, cioè delle proprie passioni intellettuali. E la scelta di un’immagine così lugubre rivela già una dimensione drammatica che rimarrà costante nella pittura dell’artista, anche se saprà presto liberarsi dai toni patetici di gusto tardoromantico.

A sinistra, Ars et Amor, ex libris, 1901-1902. A destra, L’impiccato, ex libris, 1903.

L’opera, d’altra parte, è anche il sintomo di quella malattia di nervi che costringe Sironi, proprio nel 1903, a lasciare i corsi di Ingegneria a cui si era iscritto l’anno precedente. Quella facoltà, per lui, era stata una via quasi obbligata, una sorta di eredità spirituale del padre da poco scomparso. Non si era però rivelata una scelta felice e la frequenza alle lezioni si era interrotta dopo pochi mesi, sotto il peso di un’improvvisa crisi depressiva che aveva distrutto tutti i suoi progetti. «Dopo aver accarezzato tanti rosei sogni veder tutto crollare non è piacevole» confida a Torquato.8

Le crisi psicologiche tormenteranno spesso l’artista, come sappiamo da tante testimonianze. «Rimase sempre un uomo tipicamente introverso e pieno di complessi» scrive per esempio Amedeo Sarfatti.9 E in una cartolina che Margherita gli invia per il capodanno 1936 leggiamo:

Buon anno, buon lavoro, pace profonda e feconda e, se possibile, serena di opere grandi belle definitive al vostro cuore tormentato! Se sapeste come per i vostri amici è doloroso sapervi così. Come io vorrei, a costo di non so che, farvi trovare finalmente quel riposo del lavoro calmo, della vita fiduciosa e serena…10

Senza tentare della psicoanalisi a buon mercato, per di più su un male a tutt’oggi oscuro, si può ipotizzare che una delle cause della depressione di Sironi sia un conflitto fra Io e Super-Io, tra il suo desiderio di dedicarsi alla pittura e la volontà paterna che desiderava per lui uno sbocco professionale più concreto? La domanda è oziosa, perché la risposta è impossibile. Certamente, però, Enrico sognava per il figlio un futuro da ingegnere e non aveva incoraggiato il suo precoce talento espressivo.

In obbedienza al padre […] studiò per qualche tempo matematica all’Università. “Sennonché”, egli dice, “la mia passione per il disegno, ch’era nata in me fanciullo e non mi abbandonava, finì con il vincere”

leggiamo in un’intervista all’artista del 1932, mentre un’altra del 1956 accenna a

studi di matematica a cui lo aveva avviato il padre ingegnere, mentre egli in segreto dedicava molte ore a disegnare e a dipingere. Sua madre, una donna superiore, aveva intuito la vera inclinazione del giovane e lo assecondava nascostamente dal padre.11

Entrambe queste testimonianze documentano il conflitto che l’artista viveva: un conflitto solo interiore (quando abbandona Ingegneria, Enrico era già morto da cinque anni), ma che proprio la scomparsa del padre caricava di sensi di colpa. Si combatte male contro i fantasmi della mente.

Sironi, in realtà, era già allora un pittore più che un architetto o un ingegnere. I disegni di edifici rimasti fra le sue carte e riconducibili a quel periodo rivelano una passione “da pittore” per l’architettura. Cupole, portali e palazzi sono disegnati con veemenza, come schizzi di sculture monumentali, e spesso sono visti dal basso per esaltarne la grandiosità, con gorghi d’ombra che ne potenziano la volumetria. Il segno è libero, approssimativo, violento, quasi mai tracciato con riga e squadra. Certo, in ogni taccuino di architetto si trovano simili appunti compendiari, ma sono soprattutto studi preparatori o divagazioni momentanee. Qui, invece, sembrano il momento centrale della ricerca. E anche se negli anni fra le due guerre Sironi, mosso da una concezione classica della pittura, collaborerà a progetti architettonici e allestimenti (rivendicando il mestiere completo di un antico magister artium), sarà sempre un costruttore di forme più che di edifici.

Dopo aver lasciato la facoltà, comunque, il giovane medita di accettare la proposta di Torquato, che nel 1903 gli offre ospitalità a Milano. Ma chi era Torquato Sironi, che abbiamo già avuto occasione di nominare e che nella storiografia sironiana è liquidato come un generico medico di ambulatorio?

Milanese di nascita, era figlio di Luigi, cioè del fratello o fratellastro di Eugenio ed Enrico. Non a caso Sironi viene battezzato “Mario Giuseppe Eugenio Luigi”. Maggiore esattamente di ventitré anni (era nato quasi lo stesso giorno dell’artista, il 13 maggio, ma del 1862), Torquato era già allora un chirurgo affermato. Nel 1887 si era laureato a Pavia con una tesi data alle stampe, e a cavallo del secolo aveva pubblicato vari studi di medicina che gli valgono la nomina di chirurgo al Policlinico di Milano. Interessato all’arte era stato anche il medico di Conconi, che gli aveva regalato, proprio nel 1903, l’Incontro di Gesù con le pie donne sul Calvario. Torquato lo lascerà vent’anni dopo, poco prima di morire, alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.

La sua figura, però, non è solo quella di uno scienziato, ma assume presto una dimensione pubblica. Di convinzioni liberali, nel 1905 viene nominato assessore nella giunta di Milano e lo rimane una decina d’anni; nel 1908 diventa presidente della Croce rossa cittadina; nel 1911 è tra i fondatori dell’Unione Operai Escursionisti Italiani, nata per avviare i lavoratori all’amore per la montagna, sottraendoli alla vita malsana delle periferie. (E sembra quasi che, da filantropo, Torquato nutra la stessa sensibilità per i drammi della città moderna che porterà Mario, pochi anni dopo, a dipingere i suoi paesaggi urbani.) In tempo di guerra, infine, dirige l’ospedale mobile “Città di Milano” che opera al fronte, guadagnandosi due medaglie, la croce al valor militare e il titolo di cavaliere.

È facile, riflettendo sul carattere altruista di Torquato, comprendere lo slancio generoso che lo spinge a ospitare il giovane cugino. L’illustre medico, tra l’altro, non era sposato e doveva nutrire per lui una sollecitudine quasi paterna. Al diciottenne artista non dispiacerebbe trasferirsi a Milano («Il piacere di fare la conoscenza di tutti voi simpatici meneghini mi sorride e mi consola»), anche se lo frena il dolore di separarsi dalla madre.12 Tuttavia, invece di lavorare nel commercio o in un ufficio come gli propone il cugino, preferirebbe impiegarsi in una vetreria per non allontanarsi troppo dal campo dell’arte. Torquato allora, constatando la sua determinazione, gli offre la somma di cinquanta lire al mese per dedicarsi agli studi. Sironi decide così di iscriversi alla Libera Scuola del Nudo in via Ripetta a Roma.

Come mai, potremmo chiederci, non sceglie la più ufficiale Accademia di Belle Arti? In realtà, come molti successivi protagonisti del Futurismo, da Boccioni a Severini a Carrà, Sironi preferisce una scuola che stimoli l’esercizio espressivo ma non si irrigidisca in programmi canonici. Tanti anni dopo puntualizzerà l’importanza per un giovane di un «lavoro serio e serrato. Non un’accademia, si badi bene: un lavoro libero e vivo, ma tale da dare consistenza e coesione alle sue migliori intuizioni».13

Prima di quella decisione così impegnativa, comunque, Giulia aveva chiesto un parere a Ettore Ximenes, l’artista palermitano allora famoso per i suoi monumenti celebrativi a Milano e Buenos Aires, e per l’omonimo villino liberty a Roma. Non contento del suo avallo, Libero – il fratellastro di Giulia – chiede consiglio anche al pittore Antonio Discovolo, di cui era amico.

Figlio della quarta moglie di Villa, Teresa, lo zio Libero all’epoca era impiegato al ministero delle Finanze, nei monopoli commerciali di cui successivamente assumerà la direzione. Nel primo dopoguerra diventerà anche consigliere comunale di Roma e vicepresidente della Società degli Autori, l’attuale SIAE, dove fin dal 1913 aveva trovato al nipote qualche saltuario lavoretto. Sironi in seguito esprimerà varie riserve sulla sua figura («margaritas ante porcos» dirà di un suo disegno dato allo zio),14 ma in quegli anni di inizio secolo trovava in lui un aiuto paterno e prezioso.

Il 15 giugno 1903, dunque, Libero manda il nipote nello studio di Discovolo in via Margutta con un biglietto di presentazione:

Latore del presente è mio nipote Mario Sironi del quale ti parlai ieri sera. Ringraziandoti novellamente di quanto farai per lui, ti saluto con schietta cordialità.15

Discovolo non aveva ancora trent’anni ma godeva già di una certa autorevolezza perché proprio in quel 1903 aveva esposto, per la prima volta, alla Biennale di Venezia. Dopo aver studiato a Firenze con Fattori, nel 1900 si era stabilito a Roma dove aveva maturato, soprattutto a contatto con Lionne, l’adesione al Divisionismo, pur alternandolo saltuariamente con la pittura a tutto impasto.

Quella visita in via Margutta Sironi la ricordava ancora mezzo secolo dopo: il pittore bolognese gli aveva chiesto di ritrarlo e gli aveva riconosciuto «ottime qualità naturali», elogiando il disegno per «somiglianza e carattere».16

Oltre a quel breve incontro vi fu anche una sorta di apprendistato del giovane artista presso il più esperto collega? Sironi non ne parla. Ne erano convinti però critici come Nicodemi e Nebbia (che accenna a una «onestissima influenza di Antonio Discovolo»), mentre per Costantini il pittore bolognese «non andò al di là di una semplice presentazione».17 A chiarire queste contraddittorie indicazioni ci aiuta per fortuna una memoria inedita dello stesso Discovolo, che così ricostruisce i fatti:

Renato Villa disse: […] “Ho un nipote che è la disperazione di tutta la famiglia. Non vuole studiare e imbratta la casa con pupazzi, teste da spaventapasseri, col carbone o col colore mentre vorremmo che cercasse di formarsi una posizione di sicuro e sollecito reddito. Io quantunque non creda che in questo ragazzo vi sia quel tale bernoccolo, da farne un artista, vorrei che tu francamente lo giudicassi da quei disegni che lui stesso sottoporrà al tuo giudizio. Qualora dovesse essere favorevole sarò io il primo a ricredermi e a persuadere sua madre a fargli coltivare le vie dell’arte”. Mario Sironi venne al mio studio la mattina dopo. Ebbi la più gradita sorpresa nel conoscerlo. Nel mostrarmi una numerosa serie di disegni restai subito impressionato dalla freschezza del segno, non comune. Gli dimostrai il mio compiacimento più vivo. Nel sentirsene lieto, disse: “Mia madre e mio padre hanno sempre combattuta questa mia passione per l’arte, rimproverandomi perché trascuravo gli studi culturali che potrebbero portarmi a una professione diversa e redditizia. Veda Lei di persuaderli che la mia strada è la pittura”.18

Discovolo si era incaricato dell’ambasciata, raccomandando intanto al ragazzo il continuo esercizio del disegno.

Nonostante qualche imprecisione (difficile pensare che anche Giulia, oltre a Enrico, fosse ostile alla vocazione pittorica del figlio), la testimonianza sembra attendibile. E non accenna a nessun altro incontro, anzi tacitamente li esclude perché Discovolo, così minuzioso nel narrare la visita di quel giovane di talento, non avrebbe rinunciato a citare altre frequentazioni, se ci fossero state. La pagina, al contrario, definisce bene il suo ruolo: un ruolo episodico di valutazione, incoraggiamento, consiglio, che non lascia nessuna “onestissima influenza” sull’aspirante pittore. Come del resto dimostrano le opere: Sironi approda al Divisionismo solo nel 1905 e per il momento non sembra interessato al paesaggismo e al ritrattismo discovoliani.

Mario Sironi con la sorella Cristina, 1902 circa. Archivio Favara Klien.