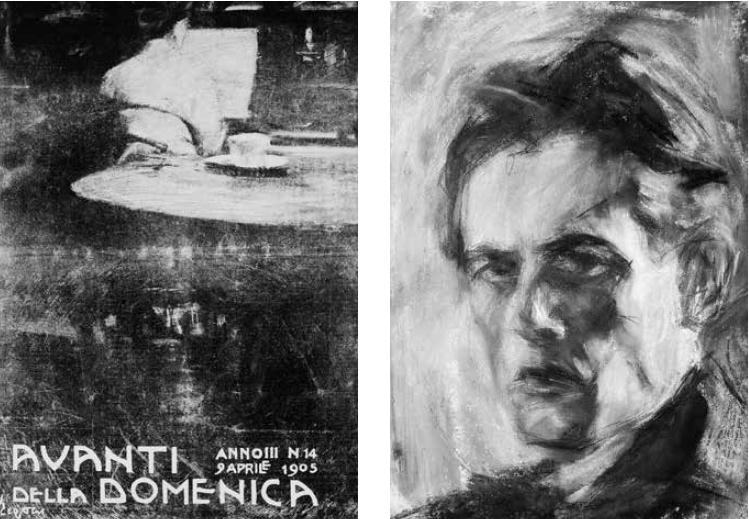

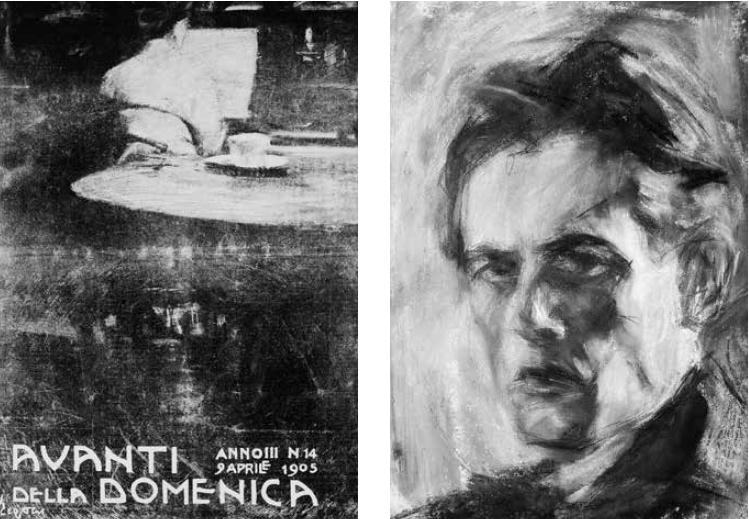

A sinistra, Al pianoforte, copertina dell’Avanti della domenica, 9 aprile 1905. A destra, Autoritratto, 1905 circa. Tecnica mista su cartone, 37,5 × 29,5 cm. Collezione privata.

Amicizie e incontri: Boccioni, Severini, Balla, Prini

Nell’autunno 1903, all’inizio del nuovo anno accademico, Sironi comincia a frequentare la Libera Scuola del Nudo in via Ripetta. Sono di questo periodo alcune nature morte piuttosto scolastiche (Teiera, tazza e portazucchero; Natura morta con brocca; Natura morta con scarpa), riferite di solito al 1902, ma evidentemente successive alle fantasie simboliste del 1901-1903 e tipiche di un esercizio accademico.

Sironi ha diciotto anni. Nel volto, dai lineamenti regolari che l’espressione spesso contratta fa sembrare marcati, spiccano profondi occhi azzurri: un particolare che sappiamo dalle testimonianze, perché non esistono sue fotografie a colori, neanche tarde.

Tra gli allievi che incontra nell’aula a semicerchio della scuola c’è il già citato Vincenzo Costantini, che sposerà sua sorella Marta e lo seguirà da vicino con l’attività di critico. Sugli anni di via Ripetta è sempre riportata una sua testimonianza su una momentanea “crisi estetica” di Sironi, che aveva preso a disegnare con una violenza quasi informale:

Sul gran foglio di carta fissato sulla tavola sorretta dalla spalliera della seggiola si videro tumultuare alcuni chiaroscuri di sagoma indecifrabile, nei quali i bianchi mollicati, i neri del conté e i passaggi sfumati a colpi di polpastrello si alternavano con grande violenza.1

In realtà quel “tumultuare” non era, in sé, così singolare, né indicava necessariamente una “crisi estetica”. Anche nel Tosi “alcolico” del 1898 e nel Boldini di fine secolo si ritrova una convulsa veemenza della linea, sull’esempio di certi esiti della pittura francese dopo l’Impressionismo. Singolare, piuttosto, doveva essere la drammaticità di quei chiaroscuri: una drammaticità che rimane la tonalità dominante dell’opera di Sironi e non va confusa con uno stato d’animo di tristezza o desolazione, ma convive con una potente energia costruttiva.

Poco più anziano del futuro cognato, Costantini affianca presto all’attività di pittore quella di storico dell’arte e già nel 1911 pubblica uno studio su Michelangelo, cui seguono negli anni molti altri saggi, tra i quali una Storia dell’arte nel mondo in vari volumi. Su Vincenzo Costantini peintre uscirà a Parigi nel 1925 una monografia di Marcel Valotaire con la prestigiosa introduzione di Léonce Bénédite, ma dopo quella data il pittore sarà sempre più assorbito dall’impegno critico, tra riviste (Le Arti Plastiche, che fonda nel 1926; Emporium; La Fiera Letteraria), quotidiani (La Sera; L’Ambrosiano) e libri.

Nell’aula di via Ripetta dove conosce Costantini Sironi non può invece incontrare, come si è ipotizzato, Roberto Melli, che giunge a Roma solo nel 1910, e nemmeno Balla, che non aveva motivo di frequentare la scuola né come docente né come allievo. Conosce piuttosto Cipriano Efisio Oppo, il futuro segretario della Quadriennale di Roma. E forse incontra anche Boccioni, che però si era iscritto nel 1902 e ormai vi capitava di rado. Oppo ricorda di aver conosciuto il fondatore del Futurismo una mattina «alla Scuola libera del Nudo, ove egli non veniva più ed era venuto quel giorno per curiosità o per incontrare qualcuno. C’erano Sironi, Cencio Costantini», ma non sembra intendere che anche questi ultimi l’avessero conosciuto quel giorno.2 È comunque in questo periodo che Sironi stringe amicizia con Boccioni e Severini, già legati tra loro da uno stretto sodalizio. Scrive Severini in Tutta la vita di un pittore:

Altri giovani artisti erano divenuti nostri camerati. Oltre Morone Pietrosalvo ed il Basilici (sempre occupato, questo, a corteggiare le belle straniere), Sironi, Costantini, Vallone (un giovane napoletano incontrato a Villa Glori), Amadio, gli scultori Calori e Longo, Ciacelli, ed altri che non ricordo, venivano spesso con noi, ma gl’inseparabili eravamo Boccioni, io ed uno scrittore che si chiamava Collini.3

È una testimonianza nota, ma non è mai stata sottolineata la sua singolarità. Severini pone Sironi nel mucchio, tra figure minori o praticamente sconosciute, quasi non ci fosse differenza tra i vari Basilici, Calori, Amadio e quello che, negli anni fra le due guerre, era stato il pittore più attivo e famoso d’Italia. Non un aneddoto, una descrizione, un cenno: nemmeno una parola oltre al nudo nome. Del resto nella sua biografia, pur riconoscendo che Sironi l’aveva aiutato in un momento difficile (quando nel settembre 1914 aveva organizzato, con altri amici, una provvidenziale colletta per permettergli di rientrare a Parigi), non gli risparmia qualche cenno malevolo. Sappiamo invece che Severini occupava un posto significativo nei ricordi del suo compagno di strada. Lo sappiamo da un testimone anomalo come Mussolini che, nelle conversazioni tenute con De Begnac negli anni trenta, rievoca il periodo in cui Sironi lavorava con lui al Popolo d’Italia e gli raccontava spesso «la giovinezza sotto le ali di Marinetti, l’amicizia con Severini».4

È un’amicizia che nelle pagine di Tutta la vita di un pittore sembrerebbe finita, ma bisogna considerare che l’autobiografia è scritta tra il 1943 e il 1946: un periodo in cui la figura di Sironi era divenuta imbarazzante. Della loro vicinanza, comunque, non rimane traccia nemmeno nei loro lavori. Nel tenebroso Ritratto (1905) di Severini si avverte qualche punto di contatto con i contemporanei ritratti sironiani, ma ciò che li accomuna è un accento simbolista allora diffuso in tutto l’ambiente romano. Anche nelle successive opere futuriste la consonanza di alcuni temi, come le Ballerine, non attenua la dissonanza degli esiti.

Se il rapporto con Severini soffre di abiure retrospettive, quello con Boccioni, «l’aspro fratello dei tempi lontani» come Sironi lo chiamerà mezzo secolo dopo,5 è invece il più forte della sua giovinezza, nonostante i momenti di contrasto e di distacco. Attraverso di lui (non viceversa) Sironi conosce Balla:

In quel tempo m’incontrai con Boccioni, Severini e con qualche altro artista, coi quali mi legai di viva amicizia. Boccioni specialmente mi fu di consiglio e di stimolo. Mi conduceva ogni tanto nello studio di Balla. […] Ma, in verità, io ho studiato poi sempre da me.6

L’incontro con Balla, allora maestro di Boccioni e Severini, deve avvenire fra la fine del 1903 e il 1904, propiziato anche dalla vicinanza d’abitazione, perché dal 1903 al giugno 1904 Balla risiede in via Salaria, non lontano dalla via di Porta Salaria 36, l’attuale via Piave, dove viveva Sironi.

Anche la figura del pittore piemontese – come quelle di Boccioni e Severini – è troppo nota perché occorra qui tratteggiarla. Diciamo solo che Balla, più anziano di Sironi di quasi una generazione (era nato nel 1871), era giunto a Roma dalla nativa Torino nel 1895 e praticava un Divisionismo che aveva approfondito durante un soggiorno a Parigi fra il 1900 e il 1901. Nella sua pittura d’inizio secolo soggetti veristi carichi di pathos si alternavano a ritratti, interni e paesaggi, tutti impostati sulla ricerca di effetti di luce.

L’influsso di Balla sul giovane allievo si scorge nelle opere del 1904, dove al Simbolismo si sostituisce una figurazione più quotidiana. Dall’artista torinese Sironi riprende l’inquadratura fotografica, i primi piani insistiti e, soprattutto, la ricerca luministica, che approderà in seguito a un irregolare Divisionismo. Deve essere del 1904, per esempio, una natura morta come Teiera e fiasco7 che, rispetto ad altre più scolastiche, rivela maggior attenzione ai contrasti chiaroscurali, perché sul recipiente metallico si rifrangono le luci dell’ambiente, mentre lo sfondo si intesse di improvvisi riverberi chiari.

A sinistra, Al pianoforte, copertina dell’Avanti della domenica, 9 aprile 1905. A destra, Autoritratto, 1905 circa. Tecnica mista su cartone, 37,5 × 29,5 cm. Collezione privata.

È di questo periodo anche una famiglia di figure immerse in un nido di ombre (Ritratto della sorella Marta, 1904; Al pianoforte, 1905; La sorella Cristina che suona, Autoritratto, 1905). Senza luce, il titolo di un ignoto lavoro giovanile dell’artista, potrebbe essere la didascalia di tutte queste opere in cui persone e cose conquistano solo a fatica qualche spiraglio di chiarore. La visione romantica dell’Impiccato lascia spazio ora a scene familiari: Marta sullo sfondo di una finestra, Cristina al pianoforte dietro il modesto tavolo del soggiorno, un autoritratto nel buio di una stanza. Non ci sono più in questi lavori torri gotiche, corvi, pipistrelli, ma la dimensione notturna rimane, espressa da un gorgo d’ombra che diventa quasi la metafora di una condizione sfavorevole da superare: come fa la giovane donna, che non smette di suonare nella solitudine della casa e nell’avanzare della sera, quando di luce non ce n’è quasi più; o come fa l’artista stesso, il cui volto accigliato si staglia con forza su sfondi anonimi e tenebrosi.

La lezione di Balla si avverte anche nei paesaggi sironiani, che sono realistici, impostati sul segno e sulla luce, lontani dalle vedute di rovine, dalle scene folcloristiche con greggi e pastori, dalle facili suggestioni dei tramonti, diffuse nella pittura dell’epoca. Gli allievi di Balla andavano spesso con il maestro a dipingere dal vero nella campagna romana, ma cercavano motivi naturalistici, non pittoreschi. Nelle memorie di Amedeo Sarfatti troviamo una pagina che, al di là dell’aneddoto, apre uno squarcio su quelle giornate:

A me Boccioni raccontò che quando (credo nel 1903 o 1904) egli dipingeva dal vero nella campagna romana, insieme a Balla, Severini ed altri giovanissimi pittori, usavano far preparare, nelle masserie a cui giungevano, un piatto “unico” di spaghetti al pomodoro. Ma una volta il massaro preparò la pasta in un bidone che aveva contenuto – ahimè – il petrolio. E nessuno riuscì a inghiottire quell’apparentemente così appetitosa pietanza; nessuno, cioè, a eccezione di uno, il più atletico e il più affamato, Vincenzo Costantini, che divorò tranquillamente gli spaghetti al petrolio, fra lo stupito orrore degli altri. E quando, al prossimo ritrovo degli stessi pittori, qualche giorno dopo, gli spaghetti, questa volta eccellenti, comparvero sulla tavola, nel raccolto silenzio si alzò tagliente la voce di Boccioni: “Costantini, se non ti va, sforzati!”. E da quel giorno “Sforzati Costantini” restò quasi una parola d’ordine e di riconoscimento del gruppetto di amici.8

Fra quel “gruppetto di amici” c’è qualche volta anche Sironi, che però non seguiva Balla con la stessa partecipazione di Boccioni e Severini. Per quanto sia suggestivo pensare che tre artisti di tale grandezza siano stati allievi di un solo maestro, e Boccioni stesso li abbia accomunati scrivendo che avevano appreso da lui «severità di metodo divisionismo studio del vero senza preconcetti», la maggior parte delle testimonianze non autorizza un’equazione così meccanica.9 Sironi, come abbiamo visto, non rievoca Balla con la venerazione del discepolo ma con un certo distacco, attribuendo più peso nella propria formazione ai consigli di Boccioni. Del resto la personalità del pittore piemontese, con la sua statura espressiva e l’adesione al Futurismo che gli ha dato un posto di rilievo nelle storie dell’arte internazionali, ha oscurato una figura oggi quasi dimenticata, ma anch’essa significativa per il primo Sironi, vale a dire lo scultore simbolista Giovanni Prini.

Non si tratta di frequentazioni contrapposte. Giunto a Roma nel 1900, Prini stringe con Balla un’amicizia che durerà tutta la vita. Intorno a loro gravita in quel periodo la stessa cerchia di giovani che si ritrovano nella fonderia e nella casa del primo, nello studio del secondo o al caffè Manciola in via del Gambero, finendo per mescolarsi e confondersi. Tuttavia in questa famiglia allargata, di cui fa parte anche Duilio Cambellotti, un altro protagonista del Simbolismo romano, alcuni artisti sono particolarmente vicini a Prini, come gli scultori Zanelli, Maraini, Tannenbaum e i pittori Dal Molin Ferenzona e Baccarini, giunti a Roma nel 1904. «Lo conoscemmo, ansioso di operare in accordo con i giovani più vivi e novatori. Ed ebbe nella febbrile attività spirito nuovo e puro» scriverà Sironi di Baccarini, scomparso a soli ventiquattro anni nel 1909.10

Appunto a questo gruppo priniano accennano quasi tutte le testimonianze sul giovane Mario. Elica, la figlia di Balla, precisa che Sironi faceva parte del «gruppo dello scultore Prini»; Maraini, scrivendo a Sironi nel 1927, gli ricorda «quando ci incontrammo ragazzi da Prini»; Costantini nomina Prini – non Balla – tra i frequentatori della «casa ospitale di Sironi» e Giulia, in una delle rare lettere di quel periodo, indirettamente lo conferma: «Io ebbi lunga visita di Prini».11 Solo Severini, che descrive ampiamente il salotto priniano, non nomina Sironi, ma abbiamo visto che di lui parla poco in generale. Per contro l’incoraggiamento che il diciottenne Mario aveva ricevuto da Ximenes, intimo amico di Prini, è un indizio, se non l’incipit, del suo ingresso nel gruppo dello scultore. La loro vicinanza, infine, è testimoniata anche da circostanze più private: nel 1910 Sironi tiene a battesimo il figlio di Prini, Giuliano, e poco dopo esegue un ritratto di sua moglie, Orazia Belsito.

È rimasta una traccia, nelle opere sironiane, di questa frequentazione? Non è facile individuarla, perché gli effetti notturni, amati da Prini come da Balla, erano cari a tanta pittura d’inizio secolo, anche sull’esempio di Carrière, che aveva esposto alle Biennali di Venezia del 1897, del 1901 e del 1903 e aveva diffuso il suo “sfumato” soffuso di vapori vellutati, dove l’oscurità era insieme uno stato fisico e uno stato d’animo. Nell’alveo di quel linguaggio, però, non mancano nelle carte sironiane alcune affinità con i disegni di Prini. Il Ritratto della sorella Marta, per esempio, si avvicina ai contrasti fra ombra e luce di Notturno-casa e Notturno-carrozzella dello scultore. E non è un caso che un’illustrazione del 1905, come vedremo, abbia potuto essere attribuita a entrambi.

Sironi però sostituisce alle larvali immagini priniane figure più concrete, come ai volti gioviali o stralunati di Balla un’umanità più aspra, carica di una tensione drammatica che non si ritrova in nessuno dei due. Nelle loro opere si cercherebbero inutilmente gli autoritratti duri e pietrosi che Sironi dipinge intorno al 1905. La prevalenza di una dominante scura, del resto, segnerà quasi tutta la sua pittura, ben al di là delle sperimentazioni luministiche d’inizio secolo. Il gallerista Giorgio Marconi, che frequenterà l’artista negli anni cinquanta, dirà di lui: «Mi ha insegnato che l’ombra è più forte della luce».12

Tra i punti di incontro della cerchia di Prini e Balla c’è anche la casa di Sironi, dove intellettuali e artisti si radunano la sera della domenica, quando Cristina dà concerti al piano. Ne rimane un’eco in lavori di questo periodo come Al pianoforte, La sorella Cristina al pianoforte, La sorella che suona. Del resto per Sironi la musica, che approfondisce anche lui attraverso lo studio del piano, non è un passatempo giovanile ma una passione profonda in cui si radicano alcuni aspetti della sua pittura: l’interesse per il ritmo del quadro, il ricorrere di un titolo musicale come Composizione, la vocazione antinarrativa (Sironi non è mai descrittivo, tanto meno letterario, nemmeno quando affronta soggetti epici, storici o allegorici).

Abbiamo visto che la madre Giulia aveva studiato da giovane come soprano. Alla cerchia degli amici di famiglia, poi, appartenevano i pianisti Pilstron e Roesler Franz e un baritono russo, un certo Nesdin. Fra gli amici di Prini che Sironi frequentava, inoltre, c’erano Gennaro Napoli, musicista e autore di fortunati manuali di teoria della composizione, e probabilmente Alberto Gasco, che diventerà una delle figure più rappresentative del panorama musicale romano dell’epoca.

Ma fermiamoci un momento su quelle “serate domenicali”. Elica Balla sostiene che Sironi non sempre vi partecipava e le si può credere, perché l’artista era tutt’altro che salottiero, anche se non era un isolato, come non lo sarà mai. Stabilire chi le frequentasse, però, può definire meglio la sua cerchia di amicizie, e da Costantini sappiamo che fra gli artisti presenti (oltre a Boccioni, Severini e Prini) c’erano Tannenbaum e Ortiz de Zárate.

Nominato sempre frettolosamente nelle ricostruzioni storiografiche, lo scultore Felix Tannenbaum, che aveva due anni più di Sironi, era uno dei suoi amici più cari. Era nato nel 1883 a Gehaus, in Turingia, da una famiglia di religione ebraica che nel 1891 si era trasferita a Erfurt, la principale città della regione. Qui aveva compiuto gli studi e risulta risiedere fino al 1908. Già verso il 1904, però, aveva soggiornato a Roma, dove nel 1905 espone alla “Mostra degli Amatori e Cultori”. Nello stesso periodo conosce Prini (che nel 1906 esegue un suo ritratto) e i giovani della sua cerchia, fra cui Sironi. Decide così, nel 1908, di stabilirsi definitivamente nella Città Eterna, tornando però più di una volta a Erfurt. Nell’agosto 1908 e nel 1910-1911 vi torna anzi accompagnato dall’amico Mario: due viaggi che non si spiegherebbero (il secondo dura più di quattro mesi) alla luce di una frequentazione superficiale. Tannenbaum rientra a Erfurt nel 1914, poco dopo lo scoppio del conflitto. Quando anche l’Italia entra in guerra lo raggiunge la moglie, Asia Solovcic, anch’essa di fede ebraica, con la loro piccola Helene, nata a Roma nel 1915.13

Questa amicizia giovanile non è senza significato, non solo per la nazionalità di Tannenbaum (sulla sensibilità “tedesca” di Sironi non c’è bisogno di insistere), ma anche per la sua religione. Nella pittura sironiana non ci sarà mai nessun tema, anzi nessun accento antisemita, nemmeno nella pittura murale ispirata alla dottrina del fascismo e nelle illustrazioni per Il Popolo d’Italia dopo le leggi razziali. Nelle sue convinzioni deve aver contato, anche più del sodalizio con Margherita Sarfatti (ebrea di nascita, ma da ragazza laica e socialista e nel 1928 convertita al cristianesimo), la consuetudine giovanile con Tannenbaum, di cui aveva a lungo frequentato la famiglia, conoscendone da vicino le tradizioni e la fede.

Più episodica è invece l’amicizia con il pittore cileno Manuel Ortiz de Zárate, che giunge a Roma intorno al 1905 dopo essere stato a Parigi. Della Ville Lumière aveva parlato appassionatamente a Modigliani e possiamo immaginare che ne discorresse a lungo anche con l’amico Mario.

Agli incontri domenicali partecipano inoltre uomini di lettere. Costantini ricorda Cardarelli, che giunge a Roma giovanissimo nel 1904, e lo scrittore calabrese, ma napoletano d’adozione, Vincenzo Gerace, amico di Gentile e di Croce, che sarà fidanzato per qualche tempo con Matilde, la futura moglie dell’artista. È probabile poi che Sironi abbia conosciuto Corazzini, il poeta crepuscolare amico anche di Severini, che scompare a soli ventun anni nel 1907. È dubbio invece che abbia frequentato, già a questa data, Marinetti, citato a volte tra gli amici di famiglia, ma che all’epoca viveva a Milano. Piuttosto, tra le figure che compongono la sua cerchia, non va sottovalutato il cugino Lucio D’Ambra. E non tanto per la sua futura attività di romanziere e uomo di teatro, quanto perché già in quegli anni stava maturando una passione per la letteratura francese che lo porterà nel 1913 a recensire, per primo in Italia, la Recherche di Proust.14

Sironi, insomma, nonostante le ricorrenti crisi psicologiche, si trova fin dalla giovinezza al centro di una trama di rapporti con artisti e intellettuali italiani e stranieri che sono l’occasione di conoscenze profonde, non scolastiche, in varie direzioni espressive. La sua è una formazione poliedrica in cui la sensibilità dell’ambiente familiare si mescola agli stimoli degli amici, l’attrazione per la cultura tedesca si accosta all’interesse per la cultura francese, lo studio della pittura e dell’architettura si intreccia con quello della letteratura, della musica, della filosofia. È questa formazione complessa che contribuisce a fare di lui non un pittore letterario ma un artista colto, capace di alternare il pennello alla penna nell’esercizio della critica e della teoria dell’arte e, negli anni più tardi, della poesia.