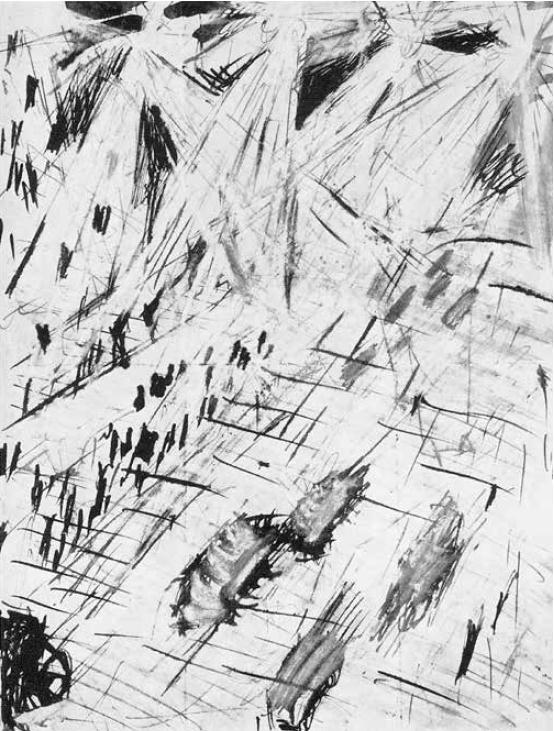

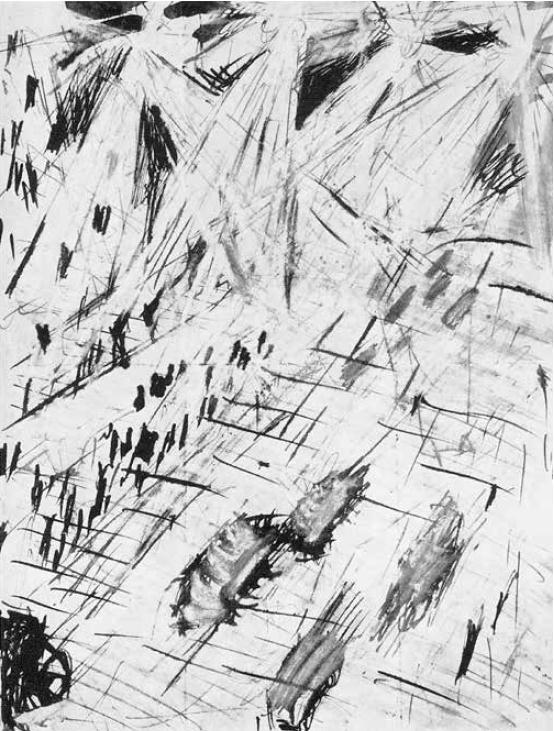

Dinamismo di una strada, 1913. Inchiostro e tempera, 27,5 × 21 cm. Collezione privata.

L’adesione al Futurismo

Da Piedigrotta alle tavole parolibere

Nel 1909, l’anno in cui Sironi conosce Matilde, esce a Parigi su Le Figaro il Manifesto del Futurismo di Marinetti. È un’invettiva senza precedenti contro la tradizione, che incita provocatoriamente scrittori e artisti a distruggere i musei e a guardare alla vita moderna, alla nuova bellezza della macchina. Le idee di Marinetti penetrano presto nel mondo dell’arte: nel febbraio 1910 Boccioni stila con Carrà e Russolo il Manifesto dei pittori futuristi, a cui aderiscono anche Severini e Balla. Propongono anche loro un’arte libera dal culto del passato e ispirata alla città industriale, alla velocità, al dinamismo. Nel Manifesto tecnico della pittura futurista, che esce in aprile, chiariscono che il loro stile sarà il Divisionismo.

E Sironi come considera le dichiarazioni di poetica dei suoi amici? Secondo Carrieri rifiuta di firmare il loro manifesto, ma è più probabile che Boccioni, andando a trovarlo a Roma, abbia rinunciato a chiederglielo. In maggio, comunque, il pittore futurista informa Severini:

Sironi completamente pazzo, per lo meno nevrastenico. Chiuso sempre in sé e sempre in casa. Non chiava più, non parla più, non studia più! È veramente doloroso. Lo stavano per rinchiudere in una casa di salute. Immagina che ha la casa piena di gessi! e copia in tutti i sensi per 20 o 25 volte una testa greca!!!! Ci disapprova naturalmente.1

È una frase sempre citata, ma pochi hanno notato che qui Boccioni confonde la crisi depressiva dell’amico con la sua sensibilità classica. Confonde cioè – ed è comprensibile: siamo nel pieno della rivoluzione futurista – la copia compulsiva, che ovviamente aveva qualcosa di malato, con l’interesse per l’arte dei maestri, che ovviamente non aveva nulla di patologico. Del resto che Sironi preferisse il mondo greco al mondo della macchina rivela tutta la sua lontananza, in quel momento, dalla poetica marinettiana, ma anche un amore per l’antico che sarà uno dei punti di forza della sua pittura. Non a caso quando in novembre torna a Erfurt con Tannenbaum, sperando di aver tregua dal suo male nella boscosa Turingia, la prima tappa del viaggio non è più la moderna Monaco, ma la rinascimentale Firenze, la città di Giotto, Masaccio e Michelangelo.

A Erfurt, ospite della famiglia ebraica dell’amico, questa volta rimane almeno quattro mesi, fino al marzo 1911. Intanto cerca di guadagnarsi da vivere con le illustrazioni: le lettere alla madre di questo periodo parlano ripetutamente di un vocabolario per cui esegue alcune tavole. La sua salute continua però a oscillare fra speranze di guarigione e ricadute nel malessere psicologico. Per di più da qualche tempo soffre anche di una bronchite in sospetto di tisi. Giulia, infatti, avrebbe preferito che si curasse in sanatorio invece di andare a Erfurt.

Io continuo a star bene e la malattia è completamente passata. Solamente quella solita faccenda dei nervi e non riesco mai a capire se sto bene o sto male!

le scrive l’artista il 25 febbraio, ma una settimana dopo si lamenta:

Se ho fatto male a venir qui non è tutta colpa mia perché io non ci volevo venire e in Sanatorio d’inverno non deve far caldo! […] Debbo confessare che credo il Sanatorio l’ultima trovata per mettermi all’indice e perseguitarmi anche nella mia rassegnazione.2

Nella primavera del 1911 Sironi rientra a Roma. È possibile che in maggio abbia assistito alla conferenza di Boccioni sul Futurismo al Circolo Artistico di via Margutta, ma le teorie dell’amico non devono averlo convinto. In ogni caso quando nel marzo 1912 il cugino Lucio D’Ambra, divenuto condirettore della rivista Noi e il mondo, lo incarica di illustrare la novella di Panzini Il mantello di Socrate (una collaborazione che dura solo un numero, forse interrotta da un’ennesima crisi depressiva), Sironi disegna le tavole meno futuriste che si possano immaginare. È vero che il racconto era ambientato nell’antica Atene, ma era una satira della vita di coppia più che una descrizione del mondo greco. L’artista invece ne approfitta per riprodurre una Suonatrice di cetra ispirata alla Processione delle Panatenee di Fidia, il Socrate di Lisippo, l’Apollo di Piombino, il Moscoforo (tutte opere viste al Louvre) e poi il Partenone, lo Zeus di Otricoli, L’efebo biondo del museo dell’Acropoli, l’Atena Lemnia.

La conversione al Futurismo avviene solo l’anno successivo. L’11 febbraio 1913 si apre al teatro Costanzi una collettiva di Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo, Soffici: Sironi la guarda con crescente attenzione, dimentica le sue riserve e si lascia lentamente conquistare soprattutto dalle opere di Boccioni, fino a dichiararsene “innamorato” a mostra finita.3 Lo rivelano anche certi suoi lavori, come Dinamismo di una strada dello stesso 1913: una città senza più elementi statici, formata solo dall’avanzare di macchine, carri, uomini verso piramidi di luci. Nell’intreccio delle forme coniche, che sono insieme vie urbane e raggi solari, rimane un’eco di Scomposizione con figura a tavola, un quadro di Boccioni collocato nella vetrina della libreria Lux per far pubblicità alla mostra. La processione di figure evoca invece, in forme più rarefatte, Stati d’animo. Quelli che vanno, sempre di Boccioni, esposto anch’esso nella collettiva. Nei suoi esordi futuristi, dunque, Sironi adotta uno stile linearistico, per nulla volumetrico.

Dinamismo di una strada, 1913. Inchiostro e tempera, 27,5 × 21 cm. Collezione privata.

Inizia intanto a partecipare alle manifestazioni del movimento. Il 21 marzo 1913 lo troviamo all’osteria delle Venete tra gli ottanta simpatizzanti che offrono un banchetto a Boccioni e compagni, in ricordo di una burrascosa serata futurista avvenuta esattamente un mese prima al Costanzi. Sironi firma anche, con molti dei presenti, un telegramma di saluti a Papini e Soffici.4

Se partecipa a quell’incontro conviviale può aver assistito anche alle due serate futuriste tenute durante la mostra: quella del 21 febbraio, commemorata appunto alle Venete, e quella del 9 marzo. Cangiullo, da parte sua, ricorda di aver conosciuto Sironi il 18 aprile 1913, a una lettura di poesie futuriste al padiglione Colonna.

Marinetti ci presentò: “Luciano Folgore, Auro d’Alba, Sironi; Francesco Cangiullo”. “Oooooh!” Vennero fuori gli o come le uova di Pasqua. […] A spron battuto il capo del futurismo entrò in palcoscenico e comparve alla ribalta tra Luciano Folgore, d’Alba e Sironi.5

Cangiullo si confonde, perché sappiamo da Marinetti che la declamazione era avvenuta «insieme agli amici Folgore Altomare d’Alba».6 È probabile però – e questo spiegherebbe il lapsus – che abbia conosciuto Sironi in quella circostanza o in quel periodo. A fine aprile si forma infatti a Roma un gruppo futurista che prende a riunirsi al caffè Groppo in via del Tritone, rinsaldando vecchie amicizie e creandone di nuove.7

Se Sironi ne fa parte non è per molto, perché il suo innamoramento per il Futurismo patisce un improvviso gelo. Quando Boccioni in settembre chiede a Sprovieri, futuro gallerista del gruppo, se l’amico Mario si sta avvicinando al movimento, ottiene una risposta sconsolata:

Sironi è una speranza delusa: non lavora, non lavorerà forse mai più. Simile a lui nella dubbiosità inibitrice […] Costantini, che è partito per la Russia o per la Rumenia.8

Evidentemente Sironi, dopo gli incontri di marzo-aprile che avevano suscitato tante speranze, era stato colto da un’altra crisi depressiva. Nonostante il giudizio del gallerista, però, in ottobre lavora e studia accanitamente.

Il 15 ottobre, anzi, scrive a Boccioni una lettera traboccante di notizie e progetti. Lo informa che voleva incontrare Marinetti, giunto a Roma per lanciare il manifesto Il teatro di varietà, ma non è riuscito nell’intento; che ha conosciuto Prampolini; che sta preparando una mostra con Folgore, Balla e Sprovieri, compromessa però dall’intrusione di artisti non futuristi come “Ratalanza” (in realtà Rata Langa, pseudonimo di Galantara), Cambellotti e altri. Gli confida poi che continua a guardare le fotografie delle sue opere e apprezza specialmente Elasticità, Materia e le sculture.9 Poco dopo torna a scrivergli, dicendogli che ha ricevuto «una quantità di giornali, cataloghi e manifesti» e che è sempre più interessato ai suoi lavori, soprattutto a quelli tridimensionali: «Ho visto le piccole foto delle tue sculture; non esiste un catalogo anche a pagamento?».10

Della meditazione di Sironi su quelle sculture restano varie tracce: nell’inchiostro Forme plastiche futuriste, ispirato alla figura dinamica (Forme uniche della continuità nello spazio) di Boccioni; in uno Studio per volumi dinamici, scosso da un moto a spirale come la “bottiglia” boccioniana; e, soprattutto, in due Teste, esposte probabilmente da Sprovieri nel 1914. Queste ultime – un ritratto maschile o un autoritratto e una figura femminile ora al Museo del Novecento di Milano – si riallacciano alla scultura Vuoti e pieni astratti di una testa, sempre di Boccioni, a sua volta ispirata a Picasso. Se però in Vuoti e pieni il trapezio del volto si dilata nello spazio, in Sironi i volumi si serrano in un’ellissi irregolare, mentre l’aggrottarsi delle sopracciglia e il gorgo d’ombra degli occhi accentuano la drammaticità dell’immagine. In entrambe le sue opere il volto si trasforma in una maschera guerriera, in un elmo metallico attraversato da piani che sporgono come lame acuminate, con effetti di aspra solidità. L’artista inizia qui a interpretare il Futurismo in una dimensione spiccatamente volumetrica e architettonica.

Agli inizi di dicembre Boccioni e Sironi si incontrano a Roma. Troviamo le loro firme, insieme a quelle di Marinetti, Balla e Severini, su una cartolina di saluti ad Apollinaire, spedita il 3 dicembre.11 Boccioni era arrivato nella capitale per inaugurare con una sua mostra di sculture la neonata Galleria Sprovieri e vi torna dopo Natale, quando il 28 dicembre tiene, sempre da Sprovieri, una conferenza sul dinamismo plastico. È un altro appuntamento a cui Sironi è senz’altro presente: dopo aver tanto cercato fotografie e documenti futuristi sarebbe strano che si fosse lasciato sfuggire l’opportunità di un’informazione “dal vivo”. Insieme i due amici – non sappiamo se all’inizio o alla fine del mese – visitano lo studio di Melli, che in questo periodo lavora come Boccioni a una scultura opposta alla modellazione pittoricista di Medardo Rosso e impostata su netti volumi geometrici in cui si alternano “vuoti e pieni” (Ritratto di Vincenzo Costantini, La signora dal cappello nero).

E siamo al 1914. Sironi è ormai totalmente coinvolto nelle vicende del Futurismo e il suo legame con Boccioni lo porta con ogni probabilità a intervenire alle serate del gruppo. La sua figura ancora poco nota (aveva esposto solo nel 1905) non è segnalata dalle cronache dei giornali, ma è difficile pensare che non assista alla serata futurista del 1° febbraio 1914 da Sprovieri, con Marinetti, Folgore, Boccioni, Balla e il cugino Lucio D’Ambra, oppure alla conferenza tenuta da Boccioni il 14 febbraio, sempre in galleria.

Stiamo comunque ai fatti documentati. Agli inizi di marzo Sironi legge su Lacerba l’articolo di Boccioni “Il cerchio non si chiude!” e ne è entusiasta. Subito dopo, in una lettera che la critica ha datato al giugno 1914, ma che in realtà è del 10 marzo, perché accenna allo sciopero generale che è appunto di quei giorni, scrive all’amico:

A Roma c’è sciopero generale da due giorni – aria violenta e anarchica – una rivelazione di bellezza all’unisono con il mio “io” devastato ecc. Anche il tuo articolo sul cerchio. Mi è piaciuto e il tono aspro era una carezza.12

L’articolo “sul cerchio” polemizzava con Papini. Lo scrittore toscano aveva accusato i futuristi di tornare al naturalismo ottocentesco perché inserivano nelle opere legni, fili, carte, dunque imitavano la realtà. Boccioni gli ribatteva che la loro non era un’imitazione ma una sintesi. Riaffermava poi la vocazione costruttiva del Futurismo: «In tutte le nostre lotte noi abbiamo agito con la gioia selvaggia di distruggere, ma specialmente con l’ansia di ricostruire».13

Sono le stesse idee che aveva espresso nel libro Pittura scultura futuriste (Dinamismo plastico), uscito il mese prima. Il periodo in cui Sironi è più attivo nel gruppo, dunque, è quello in cui Boccioni teorizza con più forza il concetto di costruzione, che considera una caratteristica fondamentale dell’arte italiana.

Noi dunque riconduciamo la plastica al volume, alla corposità […] agli spessori completamente smarriti dopo l’Impressionismo a causa del culto tradizionale ed eccessivo per le apparenze

scrive ancora Boccioni.14 Se non fosse per la diversità degli esiti, sembrerebbero dichiarazioni di poetica novecentiste. Nel 1914, insomma, Sironi interpreta il Futurismo con la sua innata intelligenza architettonica, ma i valori costruttivi sono al centro anche delle teorie di Boccioni. E si può intuire che la loro amicizia si sia rafforzata anche per la comunanza degli ideali espressivi.

Intanto, il 29 marzo, l’artista compie la sua prima “azione” futurista: partecipa alla Galleria Sprovieri alla declamazione del poema parolibero di Cangiullo Piedigrotta, che riprende la celebre festa partenopea in forme stravolte, traboccanti di caotica vitalità. La lettura del poema, sullo sfondo dei coloratissimi fondali a “equivalenti dinamici” dipinti da Balla, è affidata a Marinetti, mentre Cangiullo alterna le parole in libertà con strampalati brani al pianoforte e intanto uno sgangherato coro onomatopeico, diretto da Folgore e D’Alba, crea un frastuono assordante. Sulla scena irrompe poi una banda indiavolata di “artisti nani”, cioè Sprovieri, Radiante, Sironi e Balla, che suonano chiassosi strumenti popolari: tofa, triccheballacche, scetavajasse e putipù. Adorni di cappelli di carta velina dalle fogge fantasiose, scatenano un vero putiferio.

Quale strumento suona il “nano” Sironi? Qui cronache e testimonianze divergono, perché alcune gli attribuiscono lo scetavajasse, altre lo designano come “Sig. Fischiatore”, mentre assegnano lo scetavajasse a Depero.15 Forse i due artisti si erano scambiati il ruolo nella replica del poema eseguita sempre da Sprovieri il 5 aprile o, più probabilmente, nella declamazione avvenuta a giugno nella sede napoletana della galleria, cui Sironi non è presente. Del resto nel teatro marinettiano il singolo attore ha poca importanza: ciò che conta è l’insieme della rappresentazione. E non sarebbe il caso di rilevare l’imprecisione filologica (con una pedanteria così poco futurista!), se non fosse che il rumoroso scetavajasse – “svegliaservette” in dialetto napoletano – non ha un significato meramente folcloristico. È invece, come scrive Marinetti

la parodia geniale del violino quale espressione della vita interna e dell’angoscia sentimentale. Ridicolizza spiritosamente il virtuosismo musicale, Paganini Kubelik, gli angeli suonatori di viola di Benozzo Gozzoli, la musica classica, le sale di Conservatorio, piene di noia e di tetraggine deprimente.16

Suonarlo, dunque, è un vero mutamento di pensiero per Sironi, che la musica classica l’aveva coltivata a lungo. In ogni caso, anche se l’artista si fosse limitato a interpretare il “Sig. Fischiatore”, il significato del suo gesto non cambierebbe molto. All’arte dei suoni si sostituisce l’esplosione dei rumori, alla musica sinfonica la sagra popolare, all’amato Wagner della sua giovinezza una baraonda carnevalesca che celebra il connubio festoso, irridente, anarchico di arte e vita.

Due settimane dopo la fortunata declamazione di Piedigrotta Sironi partecipa alla “Esposizione libera futurista internazionale” sempre alla Galleria Sprovieri, che riunisce un esercito di artisti, fra cui vari russi (Archipenko, Alexandra Exter, Rozanova, Kulbin e, fuori catalogo, Kandinsky), paroliberi (Marinetti, Cangiullo, Giannattasio), giovani (Rosai, Arturo Martini, Gino Rossi, Morandi, Prampolini, Depero, Zanini, Galli, Ginna). La sua presenza è tra le più rilevanti perché espone ben sedici opere: Dinamismo di strada + cocotte; Volumi dinamici n. 1, n. 2, n. 3; Antigrazioso; Figure a tavola; Testa + casa; Caffè; Testa; Boxeur; Ballerina; Caffè; Volumi di luce; Testa; Caffè concerto; Figura + ambiente.

Di questi lavori si conosce poco, se si escludono le già citate Teste e uno dei Volumi dinamici identificabile con le case graffiate da segni convulsi della collezione Jucker. I temi, comunque, sono di totale ortodossia futurista: scene di vita moderna con intersezioni tra figure e ambiente, locali notturni come il café chantant, strade cittadine dove si incrocia qualche cocotte, emblemi di vitalità ed energia come il Boxeur, ricerche di forme anticonvenzionali e antiaccademiche. Caratteristico dell’artista è l’interesse per le masse tridimensionali, pur attraversate dalla tensione dinamica. Quattro suoi lavori si intitolano espressamente Volumi, ma ormai tutte le sue opere futuriste (per quanto si può valutare non da quelle esposte, ma da quelle rimaste) partecipano di una potente aspirazione costruttiva: teste antigraziose e acuminate; case-torri viste dall’alto, squadrate in obliqui blocchi di pietra; oggetti che esibiscono il loro duro spessore.

La critica, questa volta, è poco attenta alla mostra. Sul Giornale d’Italia un corsivo anonimo, probabilmente di Sgabelloni, accenna genericamente ai «curiosissimi, bizzarrissimi e originalissimi lavori» di Sironi e degli altri giovani, mentre più intuitivo è il cronista altrettanto anonimo della Vita, che scrive la prima vera voce bibliografica sull’artista: «Registriamo soltanto, per ora, i lavori del Sironi, efficace nel colore e dotato di un profondo e tormentato senso plastico».17 In giugno infine, a esposizione ormai conclusa, esce un frettoloso commento su Lacerba che cita «Sironi, compenetrazioni plastiche, soggettivo», usando le solite formule del gergo futurista (“soggettivo” sta per antimitativo).18 Niente altro.

Eppure l’artista non aveva lesinato l’impegno divulgativo. Il 26 aprile aveva partecipato da Sprovieri al “Grande convegno futurista” dove, insieme a Balla, Galli, Depero, Giannattasio, Prampolini, Frances Simpson Stevens e Schmalzigaug, aveva discusso con il pubblico «anche in contraddittorio, contro i pregiudizi passatisti, per la necessità di un’arte futurista e dinamica», come si leggeva nel biglietto di invito; anzi, doveva essere stato tra i più efficaci, perché il giorno dopo Il Popolo romano restringeva a lui e pochi altri il rosario dei nomi: «Gli autori, Balla, Sironi, Galli ed altri stranieri discussero animatamente, ma affabilmente, con tutti coloro che mostrarono desiderio di spiegazioni».19

Dopo la mostra, comunque, le fila del Futurismo romano si stringono, moltiplicando i momenti di incontro. In giugno Folgore informa Marinetti:

Da Roma ove cerco di tenere a contatto e di riunirli settimanalmente i simpatizzanti che sentono unicamente nella nostra atmosfera il palpito di una moderna vita artistica ti mandano i loro saluti più simpatici. Russo, Sironi, Galli, Prampolini, Benveduti, Radiante, Guizzi D’Oro, Longhi, mio fratello plaudono alla coraggiosa lotta che il Futurismo va svolgendo all’estero per un’arte italiana dinamica, futurista, antitradizionale.20

Intanto Sironi continua il suo lavoro di illustratore. Dopo Il mantello di Socrate non aveva più pubblicato tavole, ma nel luglio 1914 escono su Noi e il mondo sedici suoi disegni per Le due Triplici di Bosio. Sono silhouette di soldati dove la ripetizione di figure identiche, o la replica di una stessa figura con dimensioni diverse, sottolinea i valori ritmici della composizione, avvicinandosi a certi esiti di Cangiullo. Armando Mazza, un altro futurista romano, ricorda che nel 1904 Sironi «acquerellava su grandi fogli da disegno diecine e diecine di carabinieri reali composti in linee di estetica irreprensibilità», ma probabilmente aveva in mente queste opere.21

Su una sequenza ritmica, ancora, sono impostate molte tavole per Gli inni della guerra di Vitti e per Poesie militari di Valori che escono su Noi e il mondo rispettivamente il 1° novembre e il 1° dicembre 1914. Sironi non può, su una rivista popolare, proporre compenetrazioni e scomposizioni di forme, ma crea un senso di reiterazione dinamica, disegnando triplici sequenze di trombe, colbacchi, tamburi, berretti frigi, vele.

Agli inizi del 1915, invece, forse proprio quel 3 gennaio che pone ostentatamente nella composizione, l’artista termina La ballerina. È un omaggio al manifesto Sintesi futurista della guerra, scritto da Marinetti nel settembre 1914 e firmato da Boccioni, Carrà, Russolo e Piatti. Le parole più evidenti nell’opera – “guerra, passatismo, futuris[mo], critici, Austria, cimici + preti” – sono tutte tratte dalla Sintesi. La ballerina del café chantant, nel suo sensuale costume di scena, è rappresentata accanto al filo da equilibrista su cui si esibivano le stelle di quei locali notturni. Più che danzare, calpesta i nemici del Futurismo, cioè il passatismo e i critici pedanti ai quali, in tempi di interventismo, si aggiunge l’Austria clericale e parassita (nel manifesto di Marinetti “cimici + preti” era una definizione della terra di Francesco Giuseppe). Le parole “critici” e “passatismo” ricordano anche l’happening I funerali del critico passatista, messo in scena da Marinetti durante l’inaugurazione dell’“Esposizione internazionale” alla Galleria Sprovieri.

Con la sua compenetrazione di parole e immagini, insomma, La ballerina richiama le parole in libertà della letteratura futurista. Non a caso, mentre gli organigrammi del gruppo del 1914 ponevano Sironi sotto la voce “pittura” o “propaganda”, quelli del 1915 lo includono tra i “paroliberi”. In questo periodo, del resto, l’artista crea altre opere con l’inserto di lettere, come Composizione futurista con Rapid, Composizione futurista con A e Composizione futurista con caratteri cirillici. In quest’ultima utilizza appunto l’alfabeto slavo, esprimendo un interesse che era nell’aria. Costantini era probabilmente andato in Russia nel 1913, Marinetti vi era stato nel febbraio 1914, portando a Roma documentazioni del mondo moscovita e pietroburghese, mentre vari artisti russi avevano esposto nella collettiva dell’aprile 1914 da Sprovieri e una sezione di “Mir Isskustva” era presente alla “Secessione romana” di quell’anno.

Nonostante le tavole parolibere, nel 1915 la posizione di Sironi nell’ambito del Futurismo è ancora marginale ed è nota solo nell’ambiente capitolino. Lucio D’Ambra continua ad aiutarlo e in febbraio gli pubblica su Noi e il mondo sei illustrazioni per I gesti della guerra di un certo Forlisi, introducendo il testo con una nota anonima in cui, insolitamente, si sofferma più sul disegnatore che sullo scrittore. Ci vuol altro. Il 14 febbraio, mentre esplode un’aspra polemica tra futuristi e marinettisti, compare su Lacerba un elenco degli uni e degli altri che precisa lo schieramento delle forze in campo. I marinettisti citati sono ben ventisette, ma fra loro non c’è Sironi, che pure è tra i più vicini al poeta.

Anche per farsi maggiormente conoscere l’artista decide di trasferirsi momentaneamente a Milano, aderendo alle pressioni di Boccioni. Non si tratta di una scelta facile. In questo periodo, dopo un lungo corteggiamento dalle alterne vicende, Sironi si era fidanzato con Matilde – che, a un passo dalle nozze, aveva lasciato Gerace – e il distacco da lei è tormentoso. Lo testimonia anche un disegno di Balla che si intitola appunto La partenza di Sironi per Milano. Giocando con la sillaba iniziale e finale del nome (Si… ni) il pittore piemontese allude alle esitazioni dell’antico allievo, diviso tra il dolore di lasciare Matilde e la necessità di raggiungere la direzione centrale del movimento.

Il 20 marzo, comunque, il trasferimento è compiuto. Troviamo la firma di Sironi, con quelle di Carrà e Boccioni, in una lettera che Marinetti invia quel giorno a Jannelli, futurista messinese animatore della rivista La Balza. «Saaluttii Mario Sironi» scrive il nuovo arrivato, adottando le tipiche dilatazioni fonetiche marinettiane: un indizio significativo della sua totale adesione al gruppo.22

Sei giorni dopo i “saaluttii” Marinetti comunica a Severini che Sironi è entrato nel gruppo dirigente futurista al posto di Soffici (ormai in urto, come tutta Lacerba, con il nucleo milanese). Sironi, osserva il poeta, è «profondamente ed originalissimamente entrato nelle ricerche del dinamismo plastico».23 Forse si riferisce alle sue numerose Composizioni futuriste sostanzialmente astratte, con forme a mezzaluna o seghettate, triangoli e archi concentrici, databili al 1915 ed effettivamente innovative nel panorama italiano. Sironi, invece, scrivendo a sua volta a Severini il 31 marzo, non dice nulla della sua pittura. Accenna solo ai «vecchi e recenti libri […] di illustrazioni e réclame», che ha portato con sé e che ha mostrato a «un grande editore», cioè a Umberto Notari.24

Con la sua geniale intraprendenza, Notari meritava bene quell’aggettivo. Dopo aver collaborato giovanissimo con Il Resto del Carlino e l’Avanti!, nel 1902 era giunto a Milano, dove aveva stretto amicizia con Marinetti. Due anni dopo aveva pubblicato il romanzo Quelle signore, ambientato nel mondo del meretricio. L’opera aveva suscitato scandalo e gli era valsa un processo per offesa al pudore che ne aveva immediatamente moltiplicato la popolarità.

Nel 1910 Notari aveva fondato l’Istituto Editoriale Italiano e nel gennaio di quel 1915 il settimanale Gli Avvenimenti, in cui chiama a collaborare anche vari futuristi. Negli anni successivi dà vita a una serie di collane, riviste, giornali, tra cui il prestigioso L’Ambrosiano, destinati a una vasta fortuna. Nel suo salotto di piazza Cavour, poi, si ritrovano intellettuali e artisti come Bontempelli, Funi, Carrà, Marinetti, Ada Negri e molti altri.

L’incontro con Notari è decisivo per Sironi. Il 1° aprile pubblica le ultime tavole su Noi e il mondo (se si esclude un disegno che doveva far parte dei Gesti della guerra e verrà utilizzato il 1° maggio 1916 come copertina) e da quel momento collabora regolarmente con Gli Avvenimenti, per cui realizza illustrazioni e cartoline pubblicitarie.

Il 10 aprile, intanto, vede la luce il primo numero della Balza, che annuncia l’imminente uscita di disegni futuristi sironiani. Il foglio chiuderà in maggio con l’entrata in guerra senza realizzare l’intento, ma in aprile le lettere di Marinetti a Jannelli, firmate spesso anche da Sironi, ci informano che la frequentazione del neomilanese con il fondatore del Futurismo è intensa.25 Il 21 aprile, in particolare, gli dà man forte durante una serata di poesia al Lyceum. Leggiamo la cronaca di Marinetti:

Nelle sale del Lyceum, dove erano riunite più di 500 signore dell’aristocrazia e della più ricca borghesia milanese, si accesero vivacissime discussioni, brillantemente sostenute dai futuristi presenti: Buzzi, Boccioni, Carrà, Sironi e Marinetti. Indiscutibile vittoria delle parole in libertà.26

Forse il resoconto amplifica un po’ i fatti (le cronache della serata sui giornali non accennano ad alterchi), ma possiamo ugualmente immaginare che Sironi abbia saputo difendere le ragioni del Futurismo come aveva fatto al convegno da Sprovieri.

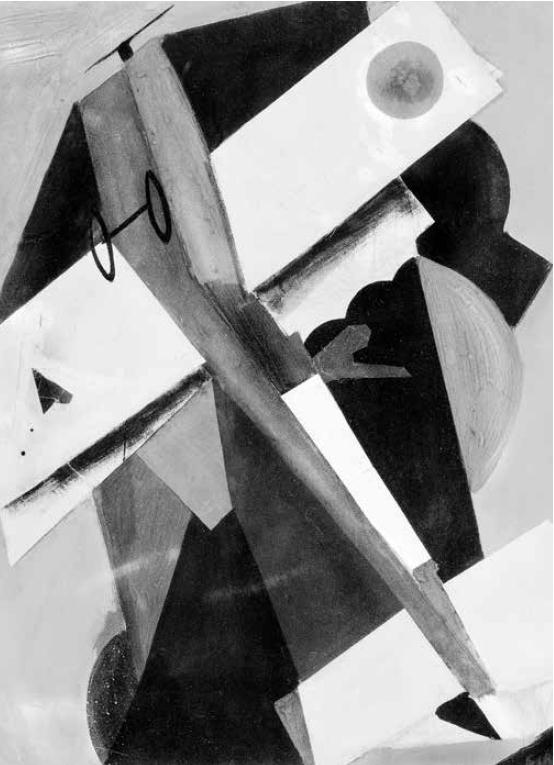

Nasce in questo periodo il cosiddetto Arlecchino, un collage euforico e coloratissimo. Sempre di questi mesi primaverili – a giudicare dall’assonanza tematica con una tavola pubblicata il 16 maggio sugli Avvenimenti – è il collage Aereo: un biplano simile al Nieuport-Macchi n. 10 con il grande cerchio dipinto sulle ali, non molto diverso da quello che D’Annunzio userà per il volo su Vienna. Sironi lo immagina in cielo, con le ruote in evidenza e l’elica appena segnata. Non gli interessa la figura dell’aviatore e nemmeno la resa realistica del velivolo, che si scompone in piani geometrici memori dell’astrattismo russo di Malevič. Sironi, però, imita solo apparentemente il Suprematismo: lavora per superfici sovrapposte ma, grazie ad alcuni dettagli (il corpo dell’aereo spostato in diagonale, le ruote) suggerisce anche la concreta solidità dell’oggetto.

Aereo, 1915. Collage e tempera su carta intelata, 72,5 × 55 cm. Milano, Collezione Palazzoli. © Foto Scala, Firenze.

Anche Aereo, come Arlecchino, ha qualcosa di trionfale nei timbri squillanti e luminosi. Ormai, però, l’entrata in guerra è vicina e non è più tempo di collage.