Sironi in divisa militare, 1915 circa. Archivio Favara Klien.

Tra i Volontari Ciclisti. La battaglia di Dosso Casina e L’orgoglio italiano

Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria. Lo stesso giorno Sironi, con tutto il nucleo futurista milanese (Marinetti, Boccioni, Funi, Sant’Elia, Russolo, Erba) e altri artisti come Bucci, Piatti, Battaini, si arruola nel Battaglione Volontari Ciclisti.

Nella caserma Teulié di corso Italia – non lontano dalla casa di Torquato in corso di Porta Romana dove è ospite – riceve le dotazioni di ordinanza. Prima di tutto il fucile 91, che disegna tante volte nelle sue vignette di questi anni: una carabina a canna lunga, progettata appunto nel 1891, tristemente nota perché impiegata nella strage di Bava Beccaris, ma che dopo la guerra verrà ribattezzata “il fucile che ha fatto l’Italia”. Poi la baionetta, le munizioni e le buffetterie, cioè le cinghie e gli oggetti in cuoio (da buffle, “bufalo”) per portare le armi.

In realtà per Sironi, che come tutti i futuristi era un convinto interventista, la guerra era già iniziata, almeno idealmente, da tempo. Abbiamo visto che, fin dal 1914, nei suoi disegni per Noi e il mondo comparivano soldati e ufficiali armati. Le sue tavole per Gli Avvenimenti, poi, pubblicate dall’aprile 1915, erano segnate da un sarcasmo violentemente antiaustriaco. Del resto non erano più illustrazioni di racconti. Per la rivista di Notari aveva realizzato per la prima volta – se si escludono le copertine per l’Avanti della domenica del lontano 1905, che però non avevano contenuti ideologici – una serie di vignette con un aggressivo significato politico.

Sironi in divisa militare, 1915 circa. Archivio Favara Klien.

I nuovi volumi della “Kultur” tedesca, da Gli Avvenimenti, 11 aprile 1915.

Nel primo di quei disegni, per esempio, uscito l’11 aprile, aveva dato un’idea grottesca della civiltà tedesca, disegnando un generale che faceva a pezzi un nemico e riponeva gli atroci lacerti nella biblioteca di casa, come fossero dei libri (I nuovi volumi della “Kultur” tedesca). I particolari macabri non mancavano nelle vignette politiche dell’epoca, come le truculente tavole di Gli Unni… e gli altri di Bonzagni, tutte impegnate a dare un’immagine barbarica del nemico. In Sironi, però, la forza e la novità dello stile facevano quasi dimenticare la ferocia del contenuto. Il suo disegno, impostato su una linea nitida senza chiaroscuro, pur avendo qualche parallelo con Angoletta (anche lui illustratore di Noi e il mondo), rimaneva senza paragoni per la radicale stilizzazione che rafforzava potentemente la volumetria di figure e cose. Nei suoi fogli si vedevano sagome squadrate quasi con l’accetta, forme duramente geometriche che univano alla consueta narratività della vignetta un’inconsueta abbreviazione delle forme.

Dopo quel lavoro dell’11 aprile le tavole di Sironi erano comparse a ritmi regolari sugli Avvenimenti, una alla settimana.1 Il 23 maggio era uscita anche la sua pubblicità di una Storia della guerra mondiale, con un segno più fluido e intessuto di lame di luce, che indicava la volontà di tornare a un certo pittoricismo.

Sironi stava lavorando alacremente, insomma. L’ambiente culturale milanese, la stima di Boccioni e Marinetti, lo stimolo stesso delle scadenze ravvicinate della rivista, uniti al clima eccitato e febbrile dell’interventismo, avevano alleviato, almeno in parte, il male oscuro della depressione. Un indizio del suo stato d’animo, per nulla nostalgico di Roma, è un telegramma inviato il 6 maggio a Rudolph Klien, uno dei suoi primi mecenati, che quel giorno sposava sua sorella Cristina:

Nel ricordo maledetto rimane quasi unica tra le altre una voce di conforto la tua. Sia benedetta. Ti auguro ogni bene. Ti bacio fraternamente.2

Ma torniamo alle vicende della mobilitazione. Il 31 maggio i Volontari Ciclisti si radunano a Gallarate per l’istruzione militare e tecnica, sotto la guida del comandante Carlo Monticelli.

Si ingrossa la quantità dei volontari ciclisti agli ordini del capitano Monticelli rappresentante di commercio d’olio cubico però e ardente soprannominato il napoleoncino e con lui ci addestriamo Boccioni Russolo Piatti Sironi Funi Erba

racconta Marinetti.3 Nemmeno una settimana dopo, il 6 giugno, Sironi ha la soddisfazione di vedere pubblicata una sua tavola satirica (La retata, dove due ufficiali italiani trascinano in prigione i capi di Austria, Germania e Turchia come furfanti qualsiasi) non solo sugli Avvenimenti ma, per la prima volta, anche su un quotidiano nazionale come La Stampa. Probabilmente non saprà mai, invece, che il suo stile conciso e perentorio interessa il popolare settimanale di Madrid España, che il 25 giugno pubblica anch’esso La redada, con la didascalia «El entusiasmo bélico en Italia. Dibujo de Sironi».

Purtroppo il duro addestramento non gli lascia più tempo di disegnare, anche se nella seconda metà di giugno può recarsi di sfuggita a Milano.

Una sola parola dopo tre giorni. Mi perdoni che il lavoro e la fatica sono incredibili e enormi. Grazie del pacchettino che ho trovato a casa. Le scriverò presto e lo farò tanto volentieri

leggiamo in una cartolina inviata il 24 giugno a Giulia Crivelli da Gallarate.4

È possibile che, in qualche momento di pausa, Sironi abbia collaborato con i commilitoni futuristi a uno spettacolo di beneficenza allestito il 5 luglio nel teatro civico del Condominio, anche se tre giorni dopo scrive a Giulia Crivelli «da Omegna in marcia», dunque si trova sul lago d’Orta a una settantina di chilometri di distanza.5 Sicuramente collabora invece alla Grande serata patriottica che si tiene nello stesso teatro del Condominio il 14 luglio.

Russolo, in una testimonianza tarda, non nomina il suo intervento, ma nella locandina dello spettacolo si legge che «Mario Sironi – pittore futurista» partecipa con Boccioni e compagni alla decorazione della sala e si esibisce addirittura in scena, recitando in una grottesca Birbo-tragedia con altri tre volontari.6 Commenta un cronista:

Il futurismo – per merito di Boccioni, Russolo, Sant’Elia, Funi, Erba, Piatti, Bucci, Sironi – ha dato tinte di modernità alle bianche pareti della sala vetusta. Decorazione sportivo-militare in una ridda orgiastica di colori così cara al temperamento dei pittori futuristi che si sono sbizzarriti a caricaturizzare corse folli di moto, sgroppate di volontari ciclisti, motivi di ruote, cadute capitombolari, affannose riparazioni di macchine.7

Sono gli ultimi momenti di pace. Sei giorni dopo lo spettacolo l’addestramento finisce: il 21 luglio il battaglione attraversa Milano, salutato festosamente dalla folla, e il 22 parte per il fronte.

La prima sosta è a Peschiera, non lontano dalla zona di guerra. «Siamo isolati e non riceviamo posta da nessuna parte, né sappiamo se la corrispondenza arrivi» scrive Sironi il 2 agosto a Giulia Crivelli.8 Nelle stesse settimane, dal 31 luglio agli inizi di settembre, escono sugli Avvenimenti altre tre sue pubblicità della Storia della guerra mondiale (In trincea, Alla baionetta, Una carica), evidentemente eseguite prima di partire.

A Peschiera, comunque, nell’attesa di raggiungere il fronte c’è tempo anche per qualche scherzo. Marinetti racconta che una notte i futuristi inscenano una furiosa lite per spaventare un sergente:

Sant’Elia finge di irritarsi contro il pittore avanguardista Funi, che russa. La sua voce profonda sveglia il pittore Bucci e il pittore futurista Sironi. Scoppi d’insulti e rissa enorme. […] Io mi precipito fra i litiganti urlando “Giù le baionette! Giù le baionette! Siamo fratelli!”. […] Il povero sergente Pagano prende tutto sul serio.9

Ma per giovani così animati di spirito patriottico, che non vedono l’ora di misurarsi sul campo, gli scherzi goliardici non possono bastare. Quando in settembre il battaglione viene nuovamente trasferito – questa volta ad Assenza di Brenzona, sempre sul lago di Garda – senza essere chiamato a combattere, l’attesa diventa spasmodica.

Sant’Elia ribolliva d’impazienza con me, Boccioni, Russolo, Erba, Funi, Sironi nel villaggio d’Assenza sul Garda dove volontari ciclisti eravamo ridotti a spiare il dialogo notturno dei lumi traditori.10

Unico diversivo, ricorda sempre il poeta, era piantonare la fortezza dell’isoletta Trimelone, posta proprio davanti ad Assenza, tra Malcesine e Torri del Benaco. Lì, quando era l’ora del silenzio, il capitano Bellisai invitava gli artisti a raggiungerlo nella sua camera, dove i libri di balistica e i discorsi sulle mine galleggianti non gli impedivano «di interessarsi sempre, con sorprendente agilità intellettuale, del dinamismo plastico dei quadri futuristi, che Boccioni e Sironi gli spiegavano».11

Non dobbiamo comunque credere che «nella guerra sia tutto rose», come diceva ironicamente Manzoni. All’euforica testimonianza di Marinetti fa da contrappunto una lettera che Sironi in questo periodo invia a Folgore, dove sfoga tutta la sua frustrazione, il suo senso di inutilità:

Sono passato da una pena all’altra da una fatica all’altra sempre sconfortato come un condannato. Sempre solo e turbato per non so quale pena malvagia. Tu sai la nostra nuova ultima odissea. Sai la nostra vita presente così piena di sacrifici e priva di soddisfazioni. […] Non so più occuparmi di non saper vivere ma certo la vita nuova non mi è apparsa coi colori della vittoria… Nei momenti migliori mi accontento di respirare chetamente dimenticando più che posso, più che posso. […] Non ho nulla di bello nulla di grande da raccontare e che colpa ho io se nella vita ho incontrato il Corpo Nazionale dei Volontari Ciclisti che mi ha messo il paraocchi come ad un asino e mi vuole insegnare il vangelo dell’aspettativa eterna?12

Sironi, come si vede, era ancora afflitto dalle sue ricorrenti crisi depressive, anche se possiamo dedurre da una contemporanea testimonianza di Bucci che lottava contro la morsa della malattia. «Sironi sospirava: “Bisogna avere dell’entusiasmo”» ricorda il pittore marchigiano descrivendo i Volontari Ciclisti, e sembra di cogliere in quel “sospirare” un conflitto tra pessimismo delle condizioni psicologiche e ottimismo della volontà.13

La lunga attesa, comunque, sta per finire. In ottobre il battaglione si sposta a Malcesine e, tra il 21 e il 24, conosce quello che veniva chiamato “il battesimo del fuoco”: la prima battaglia, a Dosso Casina sul monte Baldo. Combatte anche Sironi, nonostante il riacutizzarsi della sua crisi depressiva: «Parecchi esauriti o quasi. Sironi sta malissimo» annota il 24 ottobre Boccioni nel suo diario.14

Le condizioni, ora, sono terribili, per il freddo gelido affrontato con un equipaggiamento ancora estivo, le marce prolungate fino a venti ore consecutive, la penuria d’acqua e di viveri. Sono tutte conseguenze della disorganizzazione, o meglio della metamorfosi frettolosa e improvvisata, more italico, del Battaglione Ciclisti in una sorta di Battaglione Alpini. La battaglia, però, condotta fianco a fianco con gli Alpini stessi, ha un esito favorevole e si conclude con la presa di Dosso Casina e Dosso Remit che, con le alture già conquistate a nord di Brentonico e Crosano, consente il controllo di alcuni punti di transito cruciali.

Con la fine dello scontro (uno dei primi, e nemmeno dei più sanguinosi, di quelli in cui «strofinarono sopra, alle quote, come fossero zolfanelli, i battaglioni massacrati», per citare le parole di Gadda) non finiscono le sofferenze e le fatiche.

Siamo sporchi laceri sfiniti. Non ci laviamo il viso e le mani da 5 o 6 giorni. Avanti! La notte è terribile ventosa. I piedi gelati non lasciano dormire. Sironi verso mezzanotte viene da me e stretti con le gambe intrecciate cerchiamo di dormire. Niente.

scrive Boccioni il 25 ottobre.15 «Sironi malato di gengivite e ricordi romani divide la tenda con Boccioni e con Marinetti in sacco a pelo contro i 15 gradi [sotto zero, N.d.R.] sentinellati dai ghiri» racconta con la sua inimitabile vitalità Marinetti, osservando però che anche dopo la vittoria

continuammo a mangiare male e a soffrire il freddo più atroce. I muli cadevano nei burroni, trascinando giù dei nostri compagni. […] Passammo ore intere, Boccioni, Sironi e io a sradicare alberi e a trascinarli giù per alimentare giganteschi roghi che attiravano nuove granate con relativi nostri applausi di pernacchi. […] Io, Boccioni e Sironi facevamo la corvée dell’acqua, preoccupatissimi di non romperci ingloriosamente una gamba scivolando sul ghiaccio… Quando montavamo di sentinella davamo la caccia ai ghiri, coi tascapani muniti di pane e disposti a guisa di trappole.16

Il Corpo Volontari Ciclisti, ormai, ha vita breve, perché non è adatto alle esigenze di una guerra di trincea. Il 29 ottobre viene diramato il decreto di congedo del battaglione, che rimane mobilitato ancora un mese (in novembre Boccioni scrive al critico Emilio Cecchi dalla zona di guerra: «Tra noi c’è Marinetti Sironi Sant’Elia Piatti. La salutano»),17 ma il 1° dicembre lascia Malcesine e rientra a Milano, dove in pochi giorni vengono completate le operazioni di scioglimento.

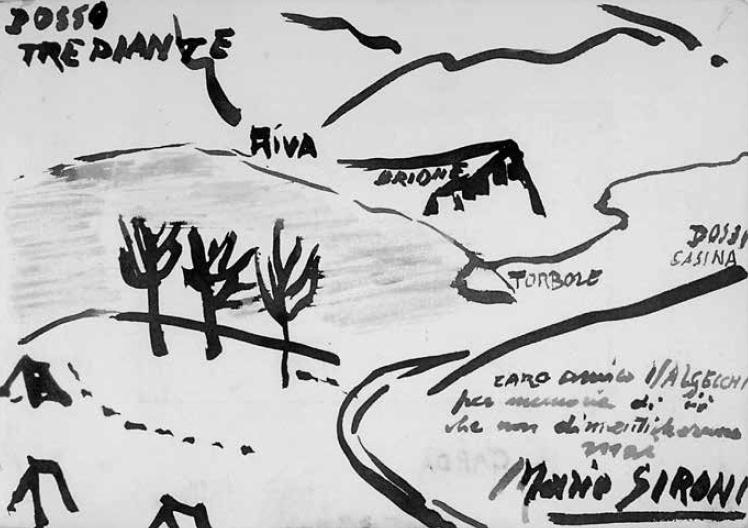

È in questo periodo che Sironi disegna sull’album di Domenico Valsecchi, cuoco del battaglione, una dedica che non ha solo un valore affettivo. «Per memoria di ciò che non dimenticheremo mai» scrive, tracciando un’approssimativa cartina dei luoghi in cui avevano combattuto. La linea corposa, gonfia d’inchiostro e strisciata sulla carta (ben diversa da quella, sottile e nitida, della stessa piantina disegnata da Boccioni, sempre per Valsecchi), conferma che Sironi predilige ormai la densità della pennellata e un tratto più realistico, meno astratto e stilizzato.

Pochi giorni dopo lo scioglimento del Battaglione Volontari Ciclisti, l’11 dicembre, l’artista firma con Boccioni, Russolo, Sant’Elia e Piatti il manifesto di Marinetti L’orgoglio italiano, nato nel clima di euforia per la vittoria a Dosso Casina, e intriso di ingenuo nazionalismo e di romanticismo nietzschiano.

Vedemmo le truppe austriache sgominate dalla baldanza di pochi italiani diciassettenni e cinquantenni […]. Italiani! Voi dovete costruire l’orgoglio italiano sulla indiscutibile superiorità del popolo italiano in tutto.18

Pubblicato sulla rivista futurista Vela latina l’11 gennaio 1916, è il primo proclama del movimento sottoscritto anche da Sironi, ma è un manifesto politico, non una dichiarazione di poetica. Dopo aver attaccato la “vecchia Italia” professorale e pacifista, giunge a parlare anche dell’arte, ma solo per affermare che «è sinonimo di eroismo morale e fisico» e che gli artisti ora hanno il dovere di combattere, accantonando le loro ricerche espressive. Si deve appunto a questo scritto se, negli organigrammi del movimento futurista del 1916, Sironi compare anche alla voce “politica”.

Solitudine, da Gli Avvenimenti, 23 gennaio 1916.

Dosso tre piante, 1915. Inchiostro su carta, 16,5 × 12,5 cm. Dall’album di Domenico Valsecchi, p. 7. Museo del Novecento, Milano.

Intanto, in attesa di essere richiamato, è probabile che l’artista abbia trascorso il Natale a Roma con la famiglia e la fidanzata Matilde. Agli inizi del 1916 ritorna però a Milano, come dimostrano i suoi disegni che dal 23 gennaio riprendono a comparire con regolarità sugli Avvenimenti. Proprio la tavola pubblicata quel giorno, Solitudine, dove un soldato tedesco seduto sul ciglio della strada crede di essere solo ma è in compagnia di uno scheletro travestito da viandante, è in embrione la prima vera Periferia di Sironi. Nessuno dei suoi paesaggi cittadini d’inizio secolo, nessuna sua città futurista aveva una connotazione così drammatica ma al tempo stesso così solida, con le case a spigolo che ne sottolineano il volume. E si può pensare che il motivo gli sia stato suggerito proprio dal rientro a Milano.

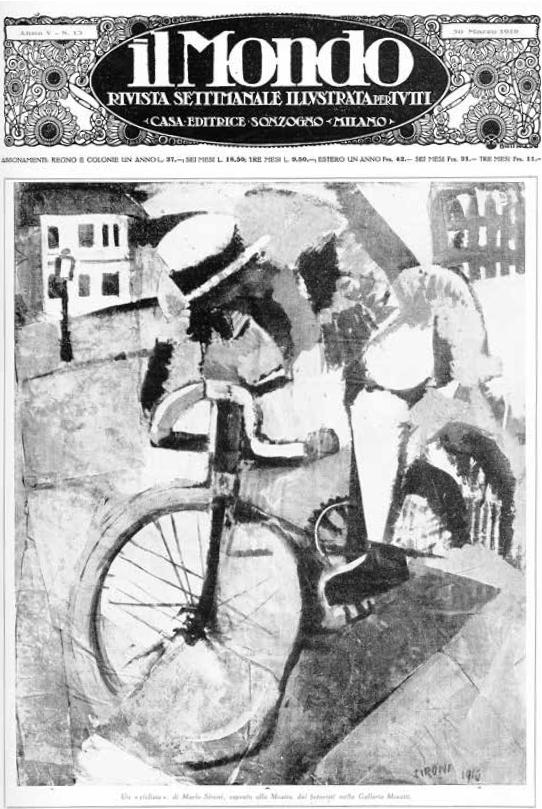

Nascono in questi mesi di pausa dalla guerra, segnati da una spasmodica concentrazione (Sironi verrà richiamato solo a giugno) varie opere, tra cui Il ciclista, che l’artista rielaborerà dopo il 1919 e che ha sullo sfondo un altro paesaggio urbano; Cavallo e carretto in periferia (un poligonale ronzino che avanza sulla strada con il suo voluminoso carico); i Cavalieri lanciati alla carica; Il borghese.

C’è in questi lavori un’evidente consonanza di idee, al di là della probabile consonanza di date (l’anno di esecuzione delle opere di Sironi ha sempre un margine di incertezza, sia per la sua irrequietezza stilistica, sia per la sua inclinazione a rielaborare o riproporre le composizioni). Il ciclista non è un pedalatore ozioso in cerca di svago che attraversa spensieratamente i viali della città, ma un corridore colto nel momento dello sforzo, le braccia ritte sul manubrio, il corpo sollevato dal sellino, le gambe che premono sui pedali. Analogamente il Cavallo in periferia non si sottrae al compito di trascinare il pesante carro, come i Cavalieri al dovere di affrontare la battaglia. Al dinamismo vitalistico di ascendenza futurista, insomma, si unisce l’espressione di un “tu devi” più drammatico e imperioso. È una sorta di imperativo categorico, etico, idealista, che percorrerà tanta pittura sironiana. Per contro l’imbelle e fatuo Borghese è l’emblema della “vecchia Italia”, che il manifesto L’orgoglio italiano aveva attaccato pesantemente.19

Sempre in quel gennaio 1916 in cui Sironi rientra a Milano Boccioni avvia una rubrica di critica sugli Avvenimenti e, quasi subito, dedica una nota all’amico. Sono poche righe ma, nella scarna bibliografia sironiana, è il primo intervento significativo. Il breve scritto esce il 6 febbraio e, a differenza di quelli precedenti su Balla, Depero, Maganzini, Russolo in cui Boccioni esordiva sempre con un “Ho visitato lo studio di”, non fa riferimento a un incontro in atelier. Sironi, in effetti, in quel periodo non doveva aver più a disposizione lo studio di via Montebello 18 che aveva usato nei primi anni del secolo, ed evidentemente lavorava nella casa del cugino Torquato dove era ospite.

Il ciclista (appartenuto a Margherita Sarfatti), copertina del Mondo, 30 marzo 1919.

Boccioni – prevedibilmente, visto che scrive sugli Avvenimenti – si sofferma sulle illustrazioni dell’amico per la rivista. Si sbilancia però in un elogio senza riserve, sostenendo che «per potenza plastica, per interesse drammatico e per spirito ironico» sono superiori a quelle «di qualsiasi giornale o rivista europea e americana». Come a dire che sono le più significative al mondo. Accenna poi all’«opera pittorica d’avanguardia» dell’artista, che «il pubblico ammirerà in una prossima esposizione».20 Forse allude a una personale da Sprovieri o, più semplicemente, a un’altra collettiva futurista, ma nessuno dei due progetti si realizzerà.

Oltre a Boccioni, a Milano Sironi ritrova Marinetti, Russolo e, ancora, il romano Armando Mazza, che conosceva fin dagli inizi del secolo. Lo nomina anzi aggiungendo un ironico post scriptum a una lettera di Marinetti a Cangiullo del marzo 1916: «Mi raccomando il quarto di dietro [la copertina di Vela latina] come dice Mazza».21 Da parte sua Mazza, quando in agosto si sposta a Domodossola, chiede l’indirizzo di Sironi a Nina Angelini, la fidata domestica di casa Marinetti.22

A Milano c’è poi Carrà, anche lui in attesa di essere richiamato. Sironi ha occasione di vederlo nel salotto di Notari, ma a questa data non ne subisce un particolare influsso. Carrà sta attraversando nel 1916 una stagione primitivista, ispirata alle forme essenziali del Doganiere Rousseau e del Tre-Quattrocento italiano, che non ha nessun parallelo con Sironi. Anche Natura morta con bottiglia (1916) della collezione Sarfatti, che può sembrare vicina al Fiasco carraiano, in realtà nasce ancora nell’alveo della scultura di Boccioni: è la solidificazione di una forma dinamica, non la ricerca di una forma primordiale. Del resto il pittore piemontese in questo periodo è in conflitto con Marinetti e la sua cerchia. Sironi invece ne fa attivamente parte. Quando il 1° giugno 1916 esce a Firenze L’Italia futurista di Corra e Settimelli, che – in polemica con l’ormai chiusa Lacerba – è strettamente legata al poeta, sul frontespizio troviamo alcune frasi di Marinetti, seguite da queste parole d’ordine firmate da Boccioni, Russolo, Balla e, appunto, Sironi:

Cavalieri, 1916. Olio e tempera su carta, 73 × 114 cm. Collezione privata, Milano.

Sironi e il fratello Ettore a Valle Giulia, Roma, 1917. Archivio Mario Sironi di Romana Sironi.

Lotta contro la vigliaccheria artistica e l’ossessione della cultura. Modernolatria. Dinamismo plastico (solidificazione dell’impressionismo, simultaneità, trascendentalismo fisico).23

I primi numeri dell’Italia futurista annunciano anche l’imminente pubblicazione di disegni sironiani. Che, però, non arriveranno mai.