A sinistra, Margherita Sarfatti, 1938. A destra, Margherita Sarfatti dogaressa, 1916. Puntasecca.

L’incontro con Margherita Sarfatti, la morte di Boccioni, il Servizio P

Nel 1916 Sironi conosce Margherita Sarfatti, il critico che più di ogni altro saprà comprendere la sua arte e il suo mondo.

Poco più anziana di lui (era nata a Venezia nel 1880), Margherita era figlia di un facoltoso imprenditore di religione ebraica, Amedeo Grassini, cui si doveva tra l’altro la creazione della rete di vaporetti sul Canal Grande. Amedeo aveva avuto l’intelligenza e la lungimiranza di non destinare la figlia agli studi effimeri (pianoforte, ricamo, conoscenza dilettantesca della letteratura e della pittura) che erano allora appannaggio delle ragazze di buona famiglia. All’età di quattordici anni le aveva affiancato tre maestri d’eccezione che erano insieme intellettuali e uomini politici: Pietro Orsi, storico del Risorgimento e futuro podestà di Venezia; Pompeo Molmenti, studioso della civiltà veneta, poi assessore all’Istruzione Pubblica e alle Belle Arti della Serenissima; Antonio Fradeletto, scrittore e critico d’arte, fondatore e primo segretario della Biennale. La formazione di Margherita era stata dunque teorica, ma anche “pragmatica”. Dante, Shelley, Nietzsche, Pascoli e D’Annunzio (del quale diventerà amica) erano state le sue letture fondamentali; la Venezia di Ruskin e la Roma di Carducci i suoi libri di storia dell’arte.

Vicina già dall’adolescenza al socialismo, a diciotto anni aveva sposato l’avvocato Cesare Sarfatti, anch’egli socialista, e nel 1902 si era trasferita con lui a Milano. Aveva intanto iniziato a scrivere poesie, racconti, articoli di critica d’arte e nel 1908 aveva avviato una collaborazione con l’Avanti!. L’anno successivo la coppia, con i tre figli (Roberto, che morirà nella Prima guerra mondiale a diciassette anni; Amedeo Giosuè Giovanni Percy, chiamato così da Margherita in omaggio al padre e agli amati Carducci, Pascoli, Shelley; la piccola Fiammetta), va ad abitare in corso Venezia 93, davanti ai Giardini. Da quel momento la scrittrice apre un salotto – anche se lei preferiva chiamarlo studio – che richiama artisti e intellettuali, e che diventa in breve il più interessante della città.

Nello stesso periodo frequenta Boccioni e si avvicina, pur con qualche riserva, al Futurismo. Nel 1910, tra l’altro, il marito Cesare assume la difesa di Marinetti nel processo per oltraggio al pudore intentato contro il libro Mafarka il futurista.

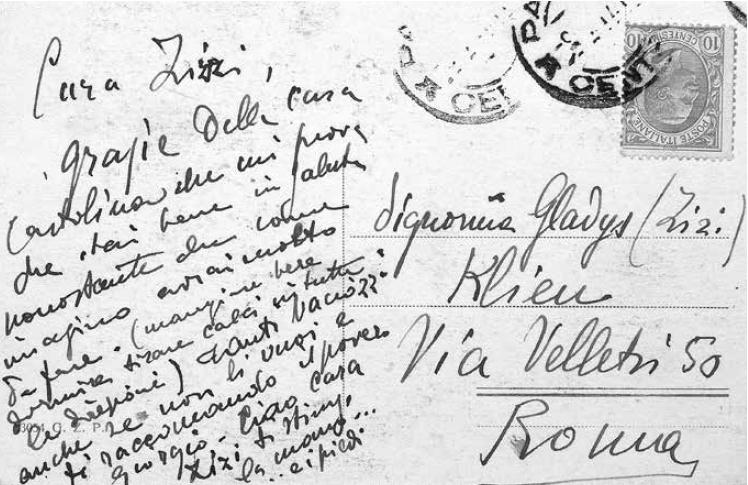

Quando, nel 1916, Margherita conosce Sironi, da circa due anni ha stretto con Mussolini un intenso legame che durerà fino al 1932 e, seguendo lui, è stata espulsa dal Partito socialista per il suo interventismo. La data dell’incontro con Sironi è indiziaria. La scrittrice nelle sue memorie ricorda che, ai tavoli del Savini, «l’incomparabile gran pittore Sironi, seducente per genuina forza sotto vellutati complessi di dubbi, si mostrava signorile e riservato»,1 e a rigore avrebbe potuto conoscerlo già nel 1915 attraverso Boccioni. In quel periodo, però, non ci sono tracce di una loro frequentazione, né si trovano cenni su Sironi nei suoi articoli. Margherita invece trovava sempre il modo di segnalare – a proposito o, se non poteva, a sproposito – gli artisti che la interessavano. Può essere un caso, ma una cartolina del 9 giugno 1915 che le spediscono da Gallarate i Volontari Ciclisti porta i saluti di Erba, Boccioni, Bucci, Sant’Elia, Russolo, Funi, non quelli di Sironi.2

Le cose cambiano nel corso del 1916, quando il pittore e la scrittrice stringono un sodalizio che durerà tutta la vita. Il primo segno di una loro conoscenza è in una lettera di Boccioni a Vico Baer del 15 luglio 1916:

C’è un paesaggio che credo ti piacerà e una testa di bambina. È stata la Signora Sarfatti, Sironi e Russolo: sono sbalorditi dalla massa di lavoro.3

L’involuta frase, qualunque significato abbia («È stata qui»?), indica una frequentazione. In effetti Sironi, che il 2 giugno era stato richiamato nell’esercito regolare come soldato di leva e quindi aveva interrotto la collaborazione con Gli Avvenimenti, a fine mese era in licenza in città, forse per motivi di salute. Il 27 giugno scrive infatti una cartolina alla piccola Gladys (la figlia di Cristina e Klien, che aveva allora quattro mesi) da Milano e con ogni probabilità vi rimane fino al 3 agosto, quando entra nel XVI Reggimento Fanteria.4 Oltre a visitare con Margherita e Russolo lo studio di Boccioni, forse si reca anche al Soldo, la villa dei Sarfatti a Cavallasca, sulle colline comasche ai confini con la Svizzera.

Si possono ricondurre a questo arco di tempo (piuttosto che al 1917, quando non si ha nessuna notizia certa di una sua licenza a Milano) cinque puntesecche che raffigurano Margherita e la sua cerchia di familiari e amici: il marito Cesare, la poetessa Ada Negri, lo scrittore Massimo Bontempelli. Sono incisioni vicine al Ritratto di Rudolph Klien, firmato maldestramente sulla lastra «Sironi 18-3-1917», anche se Margherita Sarfatti dogaressa e Ada Negri hanno lievi forzature (gli occhi asimmetrici, la geometrizzazione dello scollo o della chioma) che le differenziano dalle altre, più naturalistiche.5

A sinistra, Margherita Sarfatti, 1938. A destra, Margherita Sarfatti dogaressa, 1916. Puntasecca.

Boccioni ci lascia una testimonianza toccante di questo momento di frequentazioni e del nodo di amicizie che legava lui, Margherita e Sironi. Il 16 agosto, il giorno stesso in cui muore per una caduta da cavallo, scrive alla Sarfatti: «Ho ricevuto la sua cartolina con la firma di Sironi e della Signora Gonzales (la dolce Pina). Dov’è Sironi?».6

La Pina citata è Pina Gonzales, scrittrice per l’infanzia, frequentatrice del salotto Sarfatti e amica anche di Sironi, che illustrerà un suo libro di fiabe. Quanto alla cartolina di Boccioni, ha un iter complicato. Indirizzata a Milano, è rispedita a Terme di Valdieri dove Margherita stava trascorrendo un periodo di vacanza, ma vi arriva troppo tardi e viene rinviata nuovamente a Milano, giungendo a destinazione quando ormai il pittore futurista non è più. Ricorda Amedeo Sarfatti:

Quella cartolina giunse a mia madre quando già avevamo avuto notizia della sua tragica caduta da quel cavallo che lo svagava tanto… E ricordo quel triste giorno, quando mia madre mi mandò a portare la notizia alla comune grande amica, la poetessa Ada Negri, e insieme piangemmo il caro amico scomparso.7

Commuove pensare che, poche ore prima del tragico incidente, il pensiero di Boccioni sia andato all’amico più caro, al compagno di studi della giovinezza.

Tanta amicizia era però intensamente ricambiata. Lo sappiamo, anche, da una testimonianza poco nota di Mussolini. In una conversazione con Yvon De Begnac degli anni trenta il capo del fascismo riporta che Sironi

pianse la morte di Boccioni e corse da Roma a Verona per vegliarne la salma e non fece in tempo a vedere il volto di colui che, giovanissimo, già era per tutti un maestro.8

È impossibile che Sironi, da pochi giorni in fanteria, avesse già avuto una licenza per tornare a Roma. Sotto Cadorna, tra l’altro, i permessi erano rari e brevi. Piuttosto, dal Nord dove si trovava, doveva aver fatto di tutto per raggiungere Verona. Della sua angoscia per la morte dell’amico troviamo l’eco in una lettera a Folgore, non datata ma riferibile al novembre 1916, perché accenna alla destinazione di Marinetti presso i bombardieri (dove il poeta prende servizio nel dicembre 1916) e alla licenza di Natale, vicina ma non imminente:

La morte di Boccioni è ogni giorno di più un fatto doloroso e una perdita per me, per l’arte che sognavamo in comune… Ripeto: da ogni parte si spalancano abissi e misteri, e la nostra vita ora è, per noi che cerchiamo d’indovinarla, una serie di misteri una grande incognita silenziosa. Aspetto rassegnato che io possa sapere o che venga il mio turno, quello che mi toglierà da ogni impaccio senza fatica.9

Un mese dopo la scomparsa di Boccioni, nel settembre 1916, Margherita Sarfatti eredita la sua rubrica d’arte sugli Avvenimenti e, appena trova un pretesto, parla dell’opera di Sironi. Anzi, per capire quanto le urgesse quella segnalazione, bisogna notare che gli dedica gran parte della recensione di una collettiva (la “Mostra d’arte degli Alleati”, aperta a Milano in dicembre) a cui l’artista non partecipava.

A differenza di Boccioni, che aveva posto Sironi al vertice dell’illustrazione internazionale ma in modo generico, Margherita lo accosta a Cocteau. Il parallelo oggi può stupire, pensando alla radicale diversità dei due artisti, ma all’epoca l’estroso francese, che con il nome di Jim era il principale animatore della rivista parigina Le Mot, impostava le sue tavole su un disegno sintetico, ridotto al solo contorno delle forme, non lontano – almeno negli intenti – da quello sironiano.

Il francese Jim e l’italiano Sironi, due pittori ambedue giovani e che hanno singolari affinità, all’insaputa l’uno dell’altro […] erano giunti ambedue a risultati molto affini: a un’arte di sintesi e di semplificazione estrema […] una stilizzazione dal vero a grandi e robuste masse squadrate d’ombra e di luce, di bianco e di nero, che raggiungeva talvolta effetti potentissimi

nota la scrittrice.10 Entrambi, prosegue, procedono all’eliminazione «di tutto quanto è […] accidentale». Pur riferendosi esclusivamente alle illustrazioni, insomma, la Sarfatti intravede già a questa data la futura poetica di Sironi negli anni del Novecento Italiano: l’energica sintesi della forma, la grandiosa essenzialità della composizione.

In questi stessi mesi Margherita aveva acquistato Il ciclista e probabilmente le due opere futuriste sironiane rimaste sempre nella sua collezione: la già citata Natura morta con bottiglia e una Ballerina dagli occhi fortemente bistrati, databili anch’esse al 1916. Non a caso Marinetti, in novembre, le aveva scritto elogiandola per i suoi interventi critici, ma anche perché alla sua raccolta di «Lautrec, Renoir, Cézanne, Picasso» aveva aggiunto quadri di Boccioni, Balla, Russolo, Severini e, appunto, Sironi.11

L’articolo della Sarfatti raggiunge l’artista a Torino, dove dal 1° ottobre sta frequentando il corso di allievi ufficiali alla Regia Accademia Militare, alloggiata nell’imponente palazzo seicentesco del Castellamonte che andrà distrutto nei bombardamenti del 1943. La sua specializzazione riguarda le fotoelettriche, cioè gli apparecchi di illuminazione per le zone di guerra, e la sua giornata si divide tra le esercitazioni e i disegni per uso militare, in un impegno incessante che non gli lascia tempo per dipingere. Lo sappiamo da quella lettera a Folgore del novembre 1916 di cui abbiamo già citato uno stralcio, ma che merita di essere letta più ampiamente:

Carissimo Folgore,

approfitto di questa domenica di relativa libertà per mandarti un saluto sperando che tu vorrai ancora perdonare il lungo silenzio… Ricevetti sempre le tue carissime lettere dove mi accennavi a problemi comuni alle questioni che si agitano continue intorno a noi e che a noi si riferiscono. Le tue domande mi trovavano sempre inquieto e tormentato per lo stesso motivo che spingeva te a farle. Quanto tempo dovrà passare prima di poter rispondere con una certezza evidente per tutti? […] Ho ricevuto da Bracciano la tua cartolina firmata pure da Marinetti. Che effetto ti fece Marinetti nel tempo che lo avesti vicino? Avete discusso? Io non gli scrissi mai perché non volli mai scrivergli. Ebbi una sua lettera giorni fa, ma mi aveva l’aria di una cosa obbligata. Anche per farmi sapere che era andato nei bombardieri. Di me nella sua lettera non si parla neppure… se non nella busta dove c’è l’indirizzo. Io qui lavoro molto. Le mie abilità di pittore sono state subito sfruttate e non ho un minuto di requie. Soltanto mi addolora di non poter lavorare, di sentire passare i giorni lontano da quella meravigliosa fatica dell’arte. E a Roma cosa fate? Raccontami qualche cosa. Leggo L’Italia futurista che è un vero giornale di ripiego, un “in mancanza d’altro[”]. Povero futurismo! Grande sogno grande vertigine strangolata. Un altro anno di guerra e molte cose saranno chiarite!! Il tempo è duro a passare ma ormai si può sperare che la decisione sia più vicina di prima!

Dimmi, caro Folgore, qualche cosa di Roma la sonnolenta la bella Roma. Se il corso finisce prima di Natale come si dice forse potrei venirci. Altrimenti non sarebbe possibile data la brevissima licenza. In ogni modo salutala.12

Sironi, dunque, comincia a nutrire qualche dubbio sul Futurismo e prova un senso di delusione nei confronti di Marinetti. Certo, non bisogna sopravvalutare le sue recriminazioni, che nascevano da una accentuata sensibilità e, paradossalmente, dal carisma che il poeta esercitava su di lui. Tuttavia qualcosa stava cambiando nelle sue convinzioni. Anche il suo Futurismo, la “grande vertigine strangolata”, dopo il 1916 non sarebbe più stato lo stesso.

Il corso torinese, peraltro, termina nel marzo 1917 e solo allora l’artista torna in licenza a Roma. Esegue in quel breve intervallo la già citata puntasecca con il ritratto del cognato Rudolph Klien, datata 18 marzo, e vede probabilmente Balla e Depero, gli unici futuristi che – l’uno per l’età, l’altro per la salute cagionevole – non erano al fronte. Forse di questo periodo è anche una fotografia dove compare sullo sfondo di Valle Giulia, con il fratello Ettore anche lui in licenza.

Subito dopo Sironi è inquadrato nel VI Reggimento del Genio (una tradizione di famiglia perché anche suo padre Enrico e suo zio Eugenio erano ingegneri del Genio civile) e viene mandato a perfezionare l’addestramento di fotoelettrico a Padova, allora in zona di guerra. «Io vado a Padova» scrive il 23 marzo alla nipotina Gladys.13 La sede cui è destinato è vicino al Prato della Valle, come si deduce da una cartolina con la veduta del luogo, dove annota: «Proseguendo a fianco della piazza a due passi c’è il mio deposito dove sto tutto il giorno».14

La permanenza nella città del Santo si prolunga per un mese. «A Padova si sta bene e ci sono delle balie che andrebbero benissimo a te e magari anche a me» scherza in un’altra cartolina alla bimba il 17 aprile.15 Ma ormai il corso si sta concludendo: «Finalmente abbiassimo giunto alla fine e mi pare proprio che sia ora di finiamola» scrive sempre a Gladys, ripetendo una storpiatura comica allora popolare.16 Negli stessi giorni Marinetti, al fronte, incrocia Torquato, responsabile dell’ospedale mobile “Città di Milano”: «Incontro sulla strada il dottor Sironi che comanda vari ospedali da campo. È a cavallo. Si ferma, parliamo di Mario che è a Padova».17

Non è difficile immaginare che nella città del Santo l’artista abbia visto la cappella degli Scrovegni, che gli insufficienti programmi di protezione del tempo di guerra non avevano reso inaccessibile.18 Giotto, del resto, sarà sempre uno dei maestri più amati da Sironi («Sopra tutto metto Giotto» dirà lui stesso)19 e, se si esclude il breve viaggio a Firenze nel 1910, ha occasione di vederlo da vicino in questo periodo di guerra, un po’ come accade a Muzio che riscopre il Palladio nelle licenze dal fronte in Veneto. Un altro capolavoro che osserva tutti i giorni, perché non è lontano dal deposito militare, è il monumento al Gattamelata di Donatello, di cui manda una cartolina a Gladys (tuttora nell’archivio degli eredi) e che riaccende in lui l’interesse per il tema del cavallo + cavaliere.

Di dipingere, però, non ha né modo né tempo. Lo deduciamo dalla sua assenza alla mostra-concorso “Per la nostra guerra” che si apre nel maggio 1917 alla Permanente di Milano e che la Sarfatti promuove con tutte le sue forze, spingendo gli amici artisti a parteciparvi. Sironi non invia nulla. Evidentemente successivo, intorno al 1918, è Soldati e cannone (Scena di guerra): un dipinto dove l’arma si staglia imponente davanti a una massa confusa di uomini, e che sarebbe stato perfetto per la rassegna.

Cartolina alla nipotina Gladys da Padova, 1917. Archivio Favara Klien.

Nello stesso maggio 1917 l’artista è mandato in prima linea. Il 15 luglio è promosso sottotenente20 e in novembre combatte a Crocetta Lodigiana (oggi Crocetta del Montello), nelle zone in cui si era attestata la linea del fronte dopo la ritirata di Caporetto. A dicembre, invece, è acquartierato con gli ufficiali fotoelettrici del II Corpo d’Armata nel castello Scola Camerini a Creazzo, presso Vicenza, dove poco prima di Natale si incontra anche con Marinetti, di stanza nella non lontana Grignano Polesine (una sessantina di chilometri in linea d’aria).21

Sono di questo periodo, tra il 1917 e il 1918, una serie di disegni che esegue nei momenti liberi: soldati che siedono a un tavolo, giocano a carte, fumano una sigaretta, suonano la chitarra nelle ore di riposo, oppure ufficiali come il maggiore Baccari e il capitano Fantoni, il tenente Gori e il tenente Della Costa, e altri senza nome. Rispetto al catalogo di soldati in posa comparsi nel 1915 su Noi e il mondo, o a quelli avventurosi e un po’ romanzeschi pubblicati nel 1916 sugli Avvenimenti, questa famiglia di militari ripresi dal vero rivela una straordinaria nobiltà. E, alla fine, sembrano tutti eroi questi protagonisti sconosciuti dell’“inutile strage”: più eroici in quei momenti di pausa e di silenzio che nelle tante retoriche illustrazioni dell’epoca in cui si vedono compiere gesti spettacolari di ardimento.

E siamo ormai al 1918. In febbraio Sironi è nominato tenente, evidentemente per qualche atto di valore. Spesso i combattimenti si svolgono tra le montagne, e le cime innevate dell’inverno lasciano una traccia indelebile nei suoi ricordi. L’artista stesso ha ricondotto la sua passione per il paesaggio montano al «tempo di guerra trascorso sulle vette, nelle caverne alpine, sotto la neve».22 Da una sua dichiarazione tarda, anzi, sappiamo che negli ultimi anni della sua vita, guardando le montagne, ripensava alla guerra non solo perché lo assaliva la folla dei ricordi, ma perché meditava sul contrasto fra la violenza della storia e la quieta bellezza del paesaggio:

Sono passato tra due guerre, gli uomini hanno compiuto troppe distruzioni, senza realizzare una nuova società, una nuova civiltà. Qui invece la natura è ancora vitale, esprime la sua forza, si avverte l’eternità.23

Ma torniamo alla cronaca del 1918. In giugno Sironi viene trasferito a Ponte di Brenta, alle porte di Padova.24 Dopo essere stato oltre un anno in prima linea, ora è destinato al Servizio P: un organismo, istituito in gennaio da Diaz e affidato agli ufficiali più colti, in cui confluiscono molti intellettuali e artisti, da Lombardo Radice a Bontempelli, da Prezzolini a Soffici, da Volpe a Cecchi a Jahier. Come suggerisce il nome, il Servizio P ha compiti di propaganda, ma anche di assistenza nei confronti dei soldati, per tentare di migliorarne le condizioni morali e materiali.

È a questo punto che interviene Margherita Sarfatti. Sgomenta per la morte del figlio Roberto, caduto a diciassette anni sul Col d’Echele nel gennaio 1918, la scrittrice per lunghi mesi non riesce più a occuparsi d’arte, ma non dimentica gli artisti che stima. Approfitta dunque della conoscenza di Ferruccio Parri, il futuro esponente del Partito d’azione, per chiedergli che Sironi, ormai inserito nel Servizio P, venga impegnato in un compito più specifico, «un giornale di propaganda» o «uno dei laboratori di mascheramento».25

Un anno prima Parri le aveva scritto dal fronte, polemizzando garbatamente con un suo articolo sugli Avvenimenti e sostenendo che la pittura esprime solo valori formali: L’Amor sacro e l’Amor profano di Tiziano, per esempio, non è che un accordo di colori. Margherita aveva pubblicato la lettera sulla sua rubrica, accompagnandola con una risposta piena di elogi, in cui però puntualizzava che i valori formali servono a esprimere i “valori umani”, cioè i contenuti di pensiero e di sentimento. Sono questi che distinguono un Tintoretto da un tappeto.26 Ne era nata un’amicizia epistolare che ora (Parri dall’aprile 1918 faceva parte del comando supremo come collaboratore del colonnello Cavallero, capo dell’Ufficio Operazioni) diveniva preziosa. Il 15 luglio infatti Sironi è trasferito nell’VIII Corpo d’Armata.27 Qui ritrova Bontempelli, che aveva già conosciuto nei salotti di Notari e della Sarfatti. Lo scrittore comasco era appena stato incaricato di progettare Il Montello. Quindicinale dei soldati del Medio Piave, uno dei fogli di trincea – come La Ghirba, animata da Soffici, o L’Astico di Jahier – che il Servizio P pubblicava per i soldati.

Il nome della rivista è insieme augurale e drammatico, perché rimanda al luogo della sanguinosa battaglia che aveva dato inizio all’avanzata italiana verso Vittorio Veneto. Sironi non ne è il cofondatore o il condirettore, come a volte è stato detto, ma vi riveste comunque un ruolo di rilievo. Bontempelli vorrebbe infatti chiamare nella redazione anche Cangiullo e Folgore, ma Sironi è l’unico che riesce ad avere al proprio fianco. Le sue tavole e il suo lavoro di grafico, uniti ai testi di Marinetti e altri futuristi, e ai disegni di Carrà, Funi, Sinopico, faranno del Montello uno dei più interessanti giornali di trincea.

Agli inizi di settembre Sironi e Bontempelli vanno a Milano per incontrare Gaetano Facchi, che aveva rilevato lo Studio Editoriale Lombardo di Mario Puccini. Oltre a Facchi, che sarà l’editore della rivista, rivedono anche Marinetti e Funi ai tavoli del Savini.28 Sironi progetta intanto il frontespizio del foglio. Pensa al profilo collinare del Montello con tre soldati di vedetta sotto le lettere cubitali del titolo, ma la proposta non piace a Bontempelli, che preferisce una soluzione astratto-grafica, priva di figure.

Il 20 settembre, anniversario della presa di Porta Pia, esce il primo numero della rivista, per cui Sironi realizza la copertina (una tavola intitolata Bombe tricolori su tutte le barbarie, che ha al centro un’enorme bomba da bombarda) e varie illustrazioni, tra cui una Sintesi della guerra mondiale, ispirata – come La ballerina del 1915 – al manifesto di Marinetti Sintesi futurista della guerra.

Il secondo numero esce invece agli inizi di ottobre. La disfatta degli imperi centrali è ormai imminente: pochi giorni prima il generale tedesco Ludendorff aveva chiesto l’armistizio, mentre la Germania è a un passo dalla rivoluzione che scoppierà in novembre con l’ammutinamento dei marinai di Wilhelmshaven e Kiel, la proclamazione della repubblica, l’abdicazione e la fuga del Kaiser.

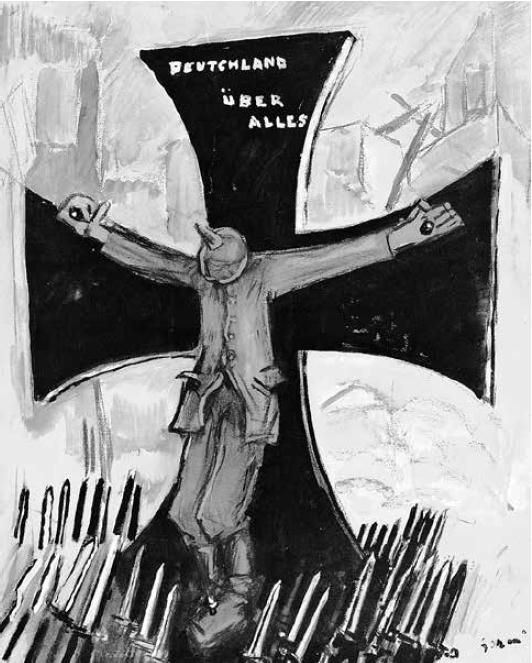

Anticipando questi ultimi eventi, Sironi disegna due caricature dell’imperatore tedesco: una profetica Sacra Famiglia, dove Guglielmo II scappa in Egitto con moglie e figlio, e una sorta di Golgota dove è crocifisso dai soldati (La fine di un pirata del secolo XX): forse la prima, almeno per quanto riguarda l’Italia, delle tante interpretazioni “laiche” del Calvario create dall’arte contemporanea.

La fine di un pirata del secolo XX, dal Montello, 1° ottobre 1918.

Anche se nella sua tavola non c’è nessuna irriverenza, perché la croce raffigurata, come ribadisce lui stesso, non è quella evangelica ma la croce di ferro prussiana,29 il disegno urta la sensibilità del capo del Servizio P, Giuseppe Lombardo Radice. Il grande pedagogista, all’epoca non ancora noto, protesta per le “ironie” contro il simbolo cristiano che, scrive, «da 1918 anni» regna sul mondo occidentale.30 Sironi si sfoga con Folgore per quella critica effettivamente eccessiva: attacca a sua volta lo “sproloquio”, come lo definisce, di Lombardo Radice, ironizza sull’errato numero di anni da lui attribuiti alla croce di Cristo e ipotizza un seguito della polemica. Che però non ci sarà.

Se Lombardo Radice protesta, Il Montello trova invece un alleato in Roma futurista, il periodico romano fondato nello stesso arco di tempo (settembre 1918) da Marinetti, Carli e Settimelli. Non è una rivista d’arte, ma l’organo del neonato Partito politico futurista: un movimento che unisce le istanze espressive rivoluzionarie del gruppo a istanze nazionalistiche e sociali altrettanto rivoluzionarie (ma violentemente antisocialiste). Il partito darà vita ai Fasci futuristi che nel 1919 confluiranno in gran parte nei Fasci di combattimento mussoliniani. Il suo manifesto proclama:

Nazionalismo rivoluzionario per la libertà, il benessere, il miglioramento fisico e intellettuale, la forza, la grandezza e l’orgoglio di tutto il popolo italiano.

Fin dai primi numeri Roma futurista appoggia Il Montello: lo considera «fra i migliori giornali di guerra», loda i suoi collaboratori («I pittori Sironi, Funi, Carrà, Mateldi, Sinopico, Camerini vi fanno delle magnifiche tavole a colori e disegni») e propone anche sconti a chi si abbona a entrambi i fogli.31 Bontempelli, da parte sua, aderisce entusiasticamente al Partito futurista, mentre un altro componente del Servizio P, Vico Pellizzari (futuro storico ed esponente del fascismo), dichiara di aderire «al programma», ma non «al partito», guadagnandosi con quella distinzione sofistica l’accusa di «pietosa sterilità».32

Sironi, al contrario, tace: un silenzio che doveva essere scomodo in quel momento in cui stava lavorando con Bontempelli e aveva rapporti con Pellizzari, e in quel clima in cui i futuristi che non si associavano al partito venivano amichevolmente ma pesantemente criticati. Intanto sul terzo numero del Montello, comparso il 20 ottobre, escono quattro sue tavole a colori che preannunciano lo sfacelo austriaco.

Siamo ormai ai giorni della vittoria. L’VIII Corpo d’Armata, di cui Sironi fa parte anche se non è più in prima linea, è uno dei protagonisti della battaglia finale di Vittorio Veneto. La cittadina viene conquistata il 30 ottobre e il 1° novembre l’artista disegna lì un augurale Capodanno a Vittorio Veneto. L’opera rappresenta il sogno, tra felicità e ironia, di un Capodanno festeggiato in pace, al caffè. Nella figura vagamente burattinesca si avvertono gli echi delle sagome geometrizzate di Depero e dei volti primitivisti di Carrà: un’atmosfera quasi metafisica si sta insinuando nelle opere sironiane.

La guerra è finita. Il 4 novembre, il giorno del proclama di Diaz, l’artista manda alla nipotina Gladys un messaggio trionfale, derivato dalla sua passione per la musica: «Fortissimo crescendo galop finale».33 (Il “galop finale” era una danza scatenata con cui nell’Ottocento si concludevano le feste da ballo.)

Il Montello esce per la quarta e ultima volta il 27 novembre – in ritardo di quasi un mese – riportando ancora diverse tavole di Sironi. L’artista, comunque, non si sofferma sulla vittoria dell’Italia ma sulla disfatta del nemico e non indulge mai alla retorica del vincitore, né a quei simboli della Nike greca o della Victoria romana che per alcuni anni invaderanno la scena artistica italiana, presto malata di «monumentomania».34 I suoi soggetti sono i nemici sgomenti, l’ultimo discorso del Kaiser prima dell’abdicazione, i corpi spettrali dei soldati austriaci. Gli interessano i vinti, non i vincitori, anche se le sue immagini caricaturali, nate quasi sempre per strappare il sorriso ai nostri militari che stavano ancora combattendo, possono dare poco spazio alla pietà. Del resto la vittoria gli apparirà presto “mutilata” e il sangue di tanti amici (Boccioni prima di tutti) gli sembrerà versato inutilmente, tradito come la patria a cui l’avevano offerto.