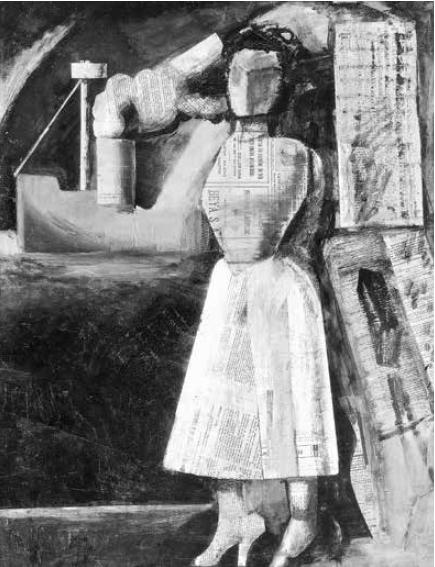

Carlo Carrà, L’ovale delle apparizioni, da Valori Plastici, 15 novembre 1918.

Il congedo e il ritorno a Roma

Per Sironi, come per la maggior parte dei soldati italiani, la guerra non finisce con l’armistizio. Anche se le operazioni militari si sono concluse, la smobilitazione avviene gradualmente e l’artista è congedato solo il 6 marzo 1919, dopo aver ricevuto nel dicembre 1918 la croce per meriti militari.1

Prima di rientrare in famiglia si ferma a Milano, dove Marinetti sta preparando la “Grande esposizione nazionale futurista” che si aprirà il 22 marzo a palazzo Cova. Della sua sosta ci informa Depero, che in una lettera – datata solo «Milano 1919», ma sicuramente di marzo perché parla dell’imminente apertura della mostra – annota: «Ho visto Marinetti Russolo Sironi».2

A Milano Sironi si trattiene poco tempo, perché non risulta presente all’inaugurazione della rassegna futurista e nemmeno, il giorno dopo, alla ben più fatidica adunata di piazza San Sepolcro, l’atto di nascita del fascismo, a cui partecipano invece Marinetti, Funi e Margherita Sarfatti. Durante il breve soggiorno, comunque, prende accordi con il poeta per le opere da esporre. Dopo più di tre anni di guerra ha pochi lavori a disposizione e non può contare nemmeno sui quadri rimasti a Roma, che comporterebbero costi di spedizione onerosi per le sue magre finanze e forse non arriverebbero in tempo. Lo aiuta Margherita che presta tre opere della sua raccolta: Il ciclista, il suo Ritratto e (fuori catalogo) La ballerina, ora alla Guggenheim Collection di Venezia. In mostra ci sono poi cinque illustrazioni appartenute alla sua collezione, ma che potrebbero esservi entrate anche in seguito: Guglielmo II (L’ultimo discorso del Kaiser); Battuti e ladri (in realtà Battuto e ladro, un soldato austriaco che fugge con la refurtiva) e Cassone d’artiglieria (Marinaio e motore), anch’essi alla Guggenheim; Tedesco addormentato (La batosta), ora alla Galleria d’Arte Moderna di Cagliari; Cadavere austriaco (La gioventù tedesca, un disegno destinato al quinto numero – poi non pubblicato – del Montello). Al nutrito nucleo di opere sarfattiane l’artista aggiunge altri otto lavori: Austriaco, Donna, Bersagliere ciclista, Ufficiali tedeschi, Caseggiato + notte, Carrozzella, Scena di guerra, Bambina alla finestra.

Come si vede, espone soprattutto illustrazioni per Gli Avvenimenti e Il Montello. Le opere sicuramente futuriste sono solo tre: Il ciclista, La ballerina, Caseggiato + notte, a cui forse si possono aggiungere Carrozzella e Bambina alla finestra. Si può capire allora perché Raffaello Giolli, in una recensione stranamente dimenticata dalla storiografia, arrivi a dire: «Un futurismo non c’è. Non ci credono, del resto, né Dudreville, né Funi, né Sironi, né probabilmente gli altri». E si può capire perché il francese Paul d’Olan, che non era un critico d’arte ma uno studioso di psicologia, in un intervento sul Mercure de France (il primo articolo straniero che parla di Sironi), possa più genericamente osservare: «Certi pittori, come Sironi, si attengono ancora alla tecnica tradizionale». Solo l’entusiasta Guillermo de Torre, in Spagna, sfogliando il catalogo – non illustrato – della mostra, può collocare l’artista «tra i nomi che risaltano nel nucleo immenso degli audaci continuatori pittorici del futurismo».3

A Roma, nel clima difficile ma effervescente del dopoguerra, Sironi trova due novità. Il mese prima era nata Dinamo, una rivista letteraria diretta da Settimelli, Carli, Chiti (poi da Marinetti), che affianca la più politica Roma futurista e rimane in vita sette mesi. Il foglio ha una destinazione specificamente artistica, ma l’editoriale di apertura polemizza con chi non ha aderito al partito marinettiano e si lamenta per i dubbi che «rammolliscono non pochi».4 L’articolo non fa nomi, ma evidentemente allude anche a Sironi che di dubbi, con la sua psicologia tormentata, ne nutriva sempre molti e comunque non aveva mai risposto all’appello politico futurista. Dinamo dichiara però di non voler dividere il movimento e, in effetti, non discrimina minimamente l’artista. Già in maggio, anzi, pubblica un suo Disegno – una delle illustrazioni di soldati esposte a Milano – e annuncia che il 1° luglio terrà una personale da Bragaglia: un dato prezioso perché ci informa che la mostra non viene progettata all’ultimo minuto, come a volte si è ipotizzato.5

Ma un’altra rivista occupa la scena romana ben più di Dinamo: si chiama Valori Plastici ed è stata fondata da Mario Broglio nel novembre 1918, pochi giorni dopo la vittoria. Il periodico, a cui collaborano de Chirico, Carrà, Savinio, Melli e altri artisti e intellettuali, promuove la pittura metafisica: una pittura carica di una dimensione enigmatica e immersa in un’atmosfera immobile che è l’opposto del dinamismo futurista. Mentre le avanguardie avevano cambiato la forma delle cose, la Metafisica ne cambia il significato. Nei quadri di de Chirico e Carrà, a differenza di quelli cubisti o astratti, luoghi e oggetti sono disegnati con una precisa forma neoquattrocentesca: che cosa sono si capisce subito, non si capisce cosa vogliano dire.

Valori Plastici però, come in campo letterario La Ronda, è anche la prima espressione del Ritorno all’ordine in Italia. Sulle sue pagine la Metafisica viene interpretata come una forma moderna di classicità, mentre richiami all’antico, al mestiere, alle leggi eterne dell’arte risuonano in ogni parte della rivista. Nell’autunno 1919 de Chirico stesso vi pubblica “Il ritorno al mestiere”, un appello a dipingere nuovamente la figura secondo le regole della tradizione, che termina con l’eloquente affermazione: «Pictor classicus sum».6

La Metafisica, con le sue salde volumetrie, affascina Sironi, che ai “valori plastici” era sempre stato sensibile e non aveva mai condiviso l’avversione all’antico predicata da Marinetti. I manichini di Carrà e de Chirico, che vede sul primo numero della rivista ancora circolante, sono per lui una sorta di trauma visivo.

Intanto si prepara a due appuntamenti diversi, ma (ognuno nel proprio ambito) ugualmente cruciali: la prima mostra personale e il matrimonio con Matilde. Entrambi sono fissati per luglio: l’una durerà un mese, l’altro dodici anni, ma entrambi si concluderanno tra molte amarezze.

L’artista non perde però i contatti con Milano. Sul Popolo d’Italia legge gli interventi della Sarfatti, che dal dicembre 1918 è diventata il critico d’arte del quotidiano di Mussolini e nell’aprile 1919 dedica tre lunghi scritti alla “Grande esposizione nazionale futurista”. Non sono recensioni, sono dichiarazioni di poetica. Il primo articolo esce il 4 aprile e affronta un argomento insolito, parlando di Futurismo: il valore della pittura murale dei secoli dopo il Mille, quando gli artisti non dipingevano al cavalletto ma sulle pareti, e non creavano quadri ma affreschi e rilievi. Nel Medioevo, scrive Margherita, pittura e scultura

Carlo Carrà, L’ovale delle apparizioni, da Valori Plastici, 15 novembre 1918.

L’ultimo articolo di Margherita Sarfatti (riproduzione parziale)sulla “Grande esposizione nazionale futurista”, pubblicato il 13 aprile 1919 sul Popolo d’Italia (in fondo la citazione dal Filebo di Platone).

erano state le ancelle di un complesso artistico unitario superiore: l’architettura. […] La pittura – affresco, mosaico, pala d’altare – veniva a iscriversi negli spazi pianeggianti, e a rilevarne il significato e il valore in euritmiche linee e luminosi colori. Che cosa fece il troppo vantato e decantato Rinascimento? Prese il quadro e lo pose come cosa a sé stante, isolato su di un cavalletto.7

Erano vent’anni che la Sarfatti scriveva d’arte e non aveva mai formulato una simile teoria. In quelle frasi, in realtà, si sentiva l’eco del pensiero di Sironi che (lui sì, come confesserà anni dopo) aveva guardato fin dalla giovinezza con meraviglia, adorazione, perfino rabbia agli «splendidi fantasmi dell’arte classica»,8 sognando di dipingere non quadri cinquanta per settanta, ma pareti cinquecento per mille.

Sironi teorizzerà il ritorno all’affresco nello scritto Pittura murale del 1932, ma le sue idee, di cui aveva discusso più volte con Margherita, erano già in nuce in quell’articolo del 1919. (Un dato che, per inciso, mostra come sia fuorviante collegare la sua opera monumentale solo alle esigenze della propaganda fascista.)

Nemmeno una settimana dopo, il 10 aprile, la Sarfatti interviene ancora sulla rassegna futurista e questa volta si sofferma soprattutto su di lui, Funi e Dudreville. Individua dunque, già a questa data, i futuri protagonisti del Novecento Italiano. Di Sironi elogia ovviamente le opere della propria collezione (Il ciclista, La ballerina, Guglielmo II), ma soprattutto sottolinea l’intelligenza del colore. È un’indicazione significativa perché di solito, parlando dell’artista, ci si sofferma esclusivamente sui valori del disegno, sull’imponenza della forma e dei volumi. Invece la Sarfatti lo definisce «colorista formidabile».9 E in effetti Sironi adotta ora un colore che non è superficialmente decorativo, non è legato alle tonalità dell’iride e ai timbri puri degli impressionisti, eppure (anzi, proprio per questo) è straordinariamente sapiente. La sua tavolozza, in cui si accostano neri di vite e neri d’avorio, bianchi di zinco e bianchi di titanio, terra di Kassel e terra d’ombra naturale o bruciata, con quei mezzi toni che all’epoca si chiamavano lionati, è inarrivabile.10 Lo impareranno a loro spese tanti pittori del Novecento Italiano che, tentando di imitarla, giungeranno solo a colori sordi e spenti.

L’articolo più importante della Sarfatti è però l’ultimo, che esce il 13 aprile (due giorni prima – per inciso – del violento attacco degli Arditi, guidati da Vecchi e Marinetti, alla sede dell’Avanti! di Milano). È un brano che inizia con il nome di Sironi e termina con l’appello a quella «nuova generazione di pittori e scultori» di cui l’artista è uno dei protagonisti.11 All’arte medievale e rinascimentale che si era espressa nel mosaico e nell’affresco, spiega Margherita, succedettero epoche analitiche, capaci di creare solo frammenti. Con Cézanne rinasce invece un’epoca di sintesi: anche i giovani artisti italiani, attraverso la sintesi, vogliono ricostruire la forma e mostrare tutta la concretezza, la solidità, la durezza della realtà.

Fin qui sembra di sentire l’ultimo Boccioni. Ma al canovaccio boccioniano e cézanniano Margherita fa compiere uno scarto vertiginoso, perché si richiama addirittura al Filebo di Platone, al mondo delle forme assolute e della geometria senza tempo dell’Iperuranio.

“Io parlo della bellezza delle figure, non così come la intende la maggioranza delle persone, e cioè in quanto figure di animali o altre pitture che riproducono la vita. Ma, secondo suggerisce la ragione, intendo alludere a un qualche cosa di diritto e di curvo, e le figure formate da queste linee per mezzo del tornio, sia in superficie che di tutto tondo, e quelle formate per mezzo del piombino e della squadra. […] Per loro natura sempre sono in se stesse belle […]”. Queste parole non sono del Picasso, né del Gleizes o del Metzinger, i due teorici del cubismo. Risalgono a qualche millennio fa e Platone le pone nella savia bocca di Socrate. Paul Cézanne, che certo le ignorava, ascoltate se non pare invece che le commenti: Ciascheduna cosa in natura è modellata sulle linee della sfera, del cono e del cilindro.12

Sembra già di vedere, in queste figure che non “riproducono la vita” ma nascono dal tornio del vasaio e dalla squadra del geometra, L’allieva di Sironi e il suo Parnaso di architetti. E in effetti la trama di ragionamenti di ascendenza boccioniana si sta inoltrando in un’atmosfera rarefatta, seguendo una logica che non è più quella della vita moderna. Citare un brano di Platone per parlare di una mostra futurista, del resto, è già il sintomo di una sensibilità lontana da quella di Marinetti: al concetto di bellezza come dinamismo si è sostituito un concetto di bellezza come forma solida e costruita, dove la modernità di Cézanne e del Cubismo si fonde con la grecità di Socrate.

Il pensiero di Platone,13 in realtà, stava conoscendo in quegli anni una rinnovata fortuna in tutta Europa, soprattutto nell’ambito del Cubismo. Il Filebo, in particolare, era stato pubblicato a Parigi nel 1916 sulla rivista L’Élan di Ozenfant (il futuro fondatore, con Le Corbusier, del Purismo), su consiglio di Léonce Rosenberg, il gallerista di Picasso. In quel dialogo Socrate osserva appunto che le figure costruite con il compasso, il tornio e la squadra hanno valore non perché imitano bene la realtà, ma perché sono «belle in sé» (Filebo, 51 c). La loro vera bellezza è la costruzione geometrica. Nell’arte europea del dopoguerra che, dopo le scomposizioni delle avanguardie, avverte l’esigenza di ricostruire la forma piena delle cose, le parole di Socrate toccano una questione nevralgica. Del resto in questi anni le filosofie vitalistiche, innamorate della vita e della modernità, che erano tanto diffuse nella Belle Époque, non interessano più. Dopo che la guerra aveva mostrato la smorfia più atroce dell’esistenza, ora si aspira a una filosofia staccata dalle tragedie della storia, capace di andare oltre le convulsioni e i dolori della vita immediata. Anche Carrà, sul primo numero di Valori Plastici, aveva dichiarato che voleva dipingere le geometrie platoniche, le forme archetipiche e originarie delle cose. Léonce Rosenberg, presentando a Ginevra nel 1920 la mostra “Les Cubistes”, riporta lo stesso brano del Filebo citato dalla Sarfatti. E a Platone si appella Severini nel suo libro Du cubisme au classicisme. Esthétique du compas et du nombre (Dal cubismo al classicismo. Estetica del compasso e del numero, 1921).

Circolano dunque queste idee tra gli artisti e anche nella mostra che Sironi inaugura da Bragaglia in via Condotti il 3 luglio – con un lieve ritardo rispetto all’annuncio di Dinamo – si avverte qualche eco del nuovo clima. Sono esposte trentasei opere14 che è difficile identificare, perché sono andate in gran parte perdute. Molte sono futuriste, come si deduce dai titoli, ma fra loro si insinuano composizioni che hanno cadenze più lente e sospese (Caffè di provincia, La 15 ter). Per questo Broglio, quando in ottobre recensisce la mostra, condanna senza appello il Futurismo di Sironi, ma guarda con qualche interesse ai suoi lavori più recenti per la loro «materializzazione piena di stupore e di incanto».15

Non sembra che fra i quadri esposti ci sia La Venere dei porti (una figura dolorosa di donna, evidentemente una meretrice, di fronte al mare), anche se avrebbe potuto celarsi sotto il titolo neutro di Figura. Deve essere però di questo periodo, perché vi è incollato un ritaglio della Tribuna del 2 aprile 1919, ed è difficile che Sironi abbia portato con sé un vecchio giornale, quando in settembre si trasferisce a Milano. Sappiamo invece da un’indagine radiografica che L’atelier delle meraviglie, una convulsa congerie di elementi meccanici, era inizialmente affollata di figure-manichini,16 e forse fra i lavori in mostra ce n’era qualche altro vagamente alla de Chirico. Sironi, insomma, nel 1919 dialoga con la pittura metafisica, pur senza abbandonare il linguaggio futurista.

La personale comunque non vende nulla e conferma l’artista nella decisione di lasciare Roma per Milano o, magari, Parigi. Quanto alla critica, Longhi apprezza le opere e vorrebbe in regalo un disegno ma non scrive nessuna recensione, mentre Augusto Ferrero, giornalista e scrittore allora piuttosto noto, poco dopo l’inaugurazione firma una stroncatura breve ma velenosa che anticipa quella ben più articolata di Broglio.17 In favore di Sironi intervengono invece le due riviste futuriste romane: Dinamo e Roma futurista. Non si tratta di una difesa d’ufficio, ma di adesioni convinte. Entrambe però sottolineano nell’artista qualità ben poco futuriste: la prima lo elogia per la «solida architettura», incrinata solo da «qualche raro sparpagliamento»; la seconda per aver superato «l’epoca dello sparpagliamento», cioè la volontà di far «esplodere e scaraventare per l’universo linee, masse e piani».18 Il tanto deprecato “sparpagliamento”, insomma, è la scissione delle forme praticata dal movimento marinettiano nei suoi anni eroici. Ma ormai anche il Futurismo, come teorizzava l’ultimo Boccioni, non vuole più scindere la forma: vuole ricostruirla.

Mentre si accende questo dibattito, Sironi si sposa con Matilde. Il matrimonio è celebrato in Campidoglio alle sette di sera con il solo rito civile, alla presenza di pochi intimi, tra cui Marinetti, testimone dello sposo. I due fidanzati arrivano alla cerimonia in tram e pare che Sironi avesse dimenticato le fedi, provvedendo fortunosamente in extremis.19

La Venere dei porti, 1919. Collage e tempera su carta intelata, 98 × 73,5 cm. Casa-Museo Boschi di Stefano, Milano. Foto Mauro Magliani per Alinari. © Archivi Alinari, Firenze.

Sono nozze povere, senza partecipazioni né confetti. Il bilancio della coppia, del resto, è modesto: Sironi non ha collezionisti, salvo Margherita Sarfatti e qualche saltuario benefattore (Klien, Torquato, Giulia Crivelli), e può contare solo sul piccolo impiego che gli ha procurato lo zio Libero alla Società degli Autori, dove non guadagna quasi nulla. Per fortuna Matilde arrotonda le entrate familiari con l’insegnamento.

Per queste ragioni l’intimità coniugale si interrompe subito. A settembre l’artista è ormai deciso a tornare a Milano e le magre risorse non gli permettono di portare con sé la moglie. Alla vigilia della partenza Orio Vergani, allora collaboratore del giornale romano L’Idea nazionale, lo incontra in via delle Convertite, nel cuore della città:

Sironi lasciava, quel giorno, Roma dove aveva vissuto per tanti anni. […] Disse che andava a Milano. Per quanto tempo? Dal modo con cui mi sorrise brevemente e salutò, capii che voleva dire per sempre. Lasciare Roma, congedarsi dalla giovinezza – Sironi aveva allora trentatré o trentaquattro anni – era il segno di un impegno duro. Milano, agli artisti romani, pareva una città lontanissima, fanatica, massacrante, fatta di orari e di lavori precisi: la città di un altro pianeta. […] Qualcuno pensò certamente che, lassù a Milano, anche Sironi, quell’uomo di poche parole, si sarebbe perduto.20