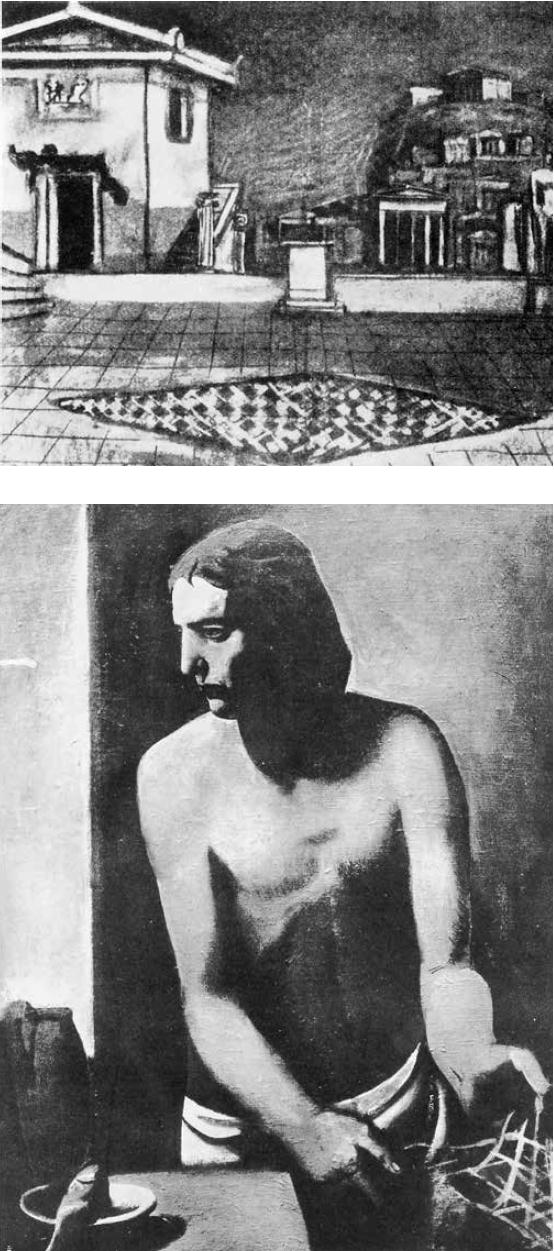

Scena per I cavalieri di Aristofane, 1924. In basso, Il povero pescatore (1924), dalla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, aprile 1925.

Da 6 a 114. La Biennale del 1924 e la mostra del 1926

Si racconta che Vittorio Emanuele III usasse commentare i quadri di paesaggio chiedendo: «Come si chiama il paese? Quanti abitanti ha? Cosa produce?». Se l’aneddoto è vero potremmo dedurre che non fece domande quando il 24 aprile 1924, visitando la Biennale di Venezia, passò davanti alle opere di Sironi. Nella sala dei “Sei pittori del ’900”, come il gruppo si era più dimessamente ribattezzato dopo la defezione di Oppi, l’artista esponeva solo figure: L’allieva, L’architetto, Venere (ora alla Galleria d’Arte Moderna di Torino) e un’altra Figura non identificata. In catalogo Margherita Sarfatti – che solo tre mesi prima era rimasta vedova del marito Cesare – scriveva di lui:

Sopra ogni cosa tende sempre alla sintesi della forma. Nei suoi disegni satirici del Popolo d’Italia la stilizzazione, rude e squadrata, procede per masse apodittiche, quasi tipografiche, di bianco e di nero; non si direbbe lo stesso artista che nei quadri arpeggia tanto duttilmente sui grigi e sui lionati, mentre dalle vellutate penombre e prospettive d’archi fuggenti, emergono figure muliebri, e sorridono con gravità.1

Come mai, ci si potrebbe chiedere, nelle poche righe che aveva a disposizione la scrittrice si era dilungata sulle illustrazioni di Sironi che non erano in mostra? Interessanti fin che si vuole, quelle tavole non erano paragonabili a capolavori come L’architetto e L’allieva. Voleva forse sottolineare l’appartenenza al fascismo dell’artista più importante del gruppo? Ma in quel caso avrebbe potuto più utilmente ricordare la presenza di Mussolini all’inaugurazione della mostra da Pesaro, avvenuta l’anno prima.

In realtà nessuno più di lei detestava la confusione tra arte e fede politica. Certo, approfittava della sua relazione con il capo del governo per promuovere gli artisti in cui credeva, e pensava che l’affermazione della pittura italiana avesse anche un significato nazionalistico, quindi storico e politico, ma poi, quando parlava d’arte, le interessava solo l’arte, lo stile, il linguaggio. Non a caso era stata la prima in Italia – già nel 1923 (!) – a denunciare il diffondersi di una certa paccottiglia artistica di soggetto littorio. No, la ragione doveva essere un’altra. Era tanta l’abitudine a considerare Sironi un illustratore che anche di fronte all’Architetto e all’Allieva le venivano in mente, sia pure per contrasto, le vignette del Popolo d’Italia.

In ogni caso Margherita era tra i pochi, in quel momento, a capire la pittura sironiana. La partecipazione dell’artista alla Biennale si risolve infatti in un coro di giudizi negativi. Non è che ai critici sfuggisse il suo talento, ma non sapevano apprezzare le sue opere così lontane dal naturalismo, con quelle forme velocemente sbozzate e quei colori cupi. Lancellotti lo riteneva «ancora fuori strada»; Calzini criticava la sua «stilizzazione forzata e caricaturale», Roberto Papini la sua «miscela bituminosa», Giolli l’incapacità di trovare una «forma nuova»; per Ojetti si arrestava «a uno schematismo grave e imponente» e non si capiva se lo considerasse un pregio o un difetto. «Che malinconia […] le dispersioni di energia di giovani come Sironi» lo compiangeva Damerini.2 Alcuni poi, come Somarè o anche l’amico Carrà, di lui non parlavano affatto.

Qualche commento frettoloso ma non sfavorevole veniva da Sapori, che lo definiva «aspro e sintetico», o da Barbantini che ne segnalava «l’austerità dei gialli, dei neri e dei bianchi». Alla fine, però, i giudizi pienamente positivi, oltre a quello della Sarfatti, erano solo due. Il primo era di Oppo, il suo vecchio compagno di studi, che vedeva in lui «uno scultore in legno, abbozzato da rapide incisive e indovinate accettate»; il secondo era di Nebbia, che ne apprezzava il «disegno, tagliato in modo così compendioso da esser quasi suggestivo».3

Non c’è da stupirsi, insomma, che Sironi nutrisse una certa disistima per la critica. Anni dopo, guardando un passero che si era posato sul suo balcone, esclamerà:

L’arte è così. Non si può rinchiuderla come vorrebbe la critica. Viene e vola via. Un attimo. […] Che cosa vuol mai la critica?4

Le quattro opere esposte a Venezia rimangono invendute. La partecipazione alla Biennale, comunque, al di là degli scarsi consensi e delle vendite nulle, segna la fine della dura stagione bohémienne di Sironi. Già agli inizi del 1924 un’eredità di mille lire, lasciatagli da Torquato, aveva aiutato il suo magro bilancio. Ora, pur non avendo ceduto né L’allieva, che verrà acquistata nel 1929 da Umberto Brustio (il fondatore dei grandi magazzini UPIM), né L’architetto, che entrerà negli anni trenta nella collezione di Alberto Della Ragione e poi di Rino Valdameri, la ribalta veneziana gli assicura una notorietà non legata solo all’attività di illustratore. Quest’ultima, peraltro, prosegue intensissima: nel 1924 Sironi disegna oltre duecento fogli, tra le vignette per Il Popolo d’Italia e La Rivista (Il lunedì si era chiuso alla fine del 1923); le illustrazioni per il racconto La casa della nonna; e le copertine per Gerarchia, La sfinge nera di Appelius e L’Almanacco enciclopedico del Popolo d’Italia, nato nello stesso 1924.

Si riferisce a questo periodo un ricordo di Pettoruti, che «alla fine di giugno del 1924» passa brevemente da Milano, prima di trasferirsi a Firenze:

Stavo disfacendo i bagagli e mi si presentò Sironi. Mi disse che era alloggiato poveramente con la sua famiglia e non aveva modo di ottenere le case con studio date dal Comune. Mi chiese se gli passavo il contratto d’affitto del mio studio […] e glielo lasciai volentieri.5

Il dettaglio, inteso a rovescio, sulle abitazioni “date dal Comune” rende poco attendibile la testimonianza e in quegli anni non abbiamo altre notizie di uno studio di Sironi fuori casa. Tuttavia un indizio della sua uscita dall’economia di mera sopravvivenza, anche se il suo regime di vita rimane sempre modesto, è la vacanza – la prima, dopo anni di ininterrotto lavoro – che si concede in agosto con Matilde e la piccola Aglae a Schilpario, tra le montagne bergamasche, non lontano da Rovetta dove c’era la casa di campagna di Tosi. Lo sappiamo da una lettera alla Sarfatti, non datata ma del 22 agosto:

Cara Amica,

vi mando un cordiale saluto da questo piovigginoso paese che ospita la mia carcassa un po’ stanca quest’anno del lungo lavoro. Come state voi? Come va la guarigione del ginocchio? Il Popolo d’Italia di oggi mi porta una cosa bella e due bruttine. La bella è vostra, l’articolo sul bianco e nero a Venezia. Bello e organico sebbene un po’ severo con certi italiani – a mio modesto parere – es. il Lega e i disegnatori contemporanei, che meno originali dei francesi pure esistono e bene. Le due brutte ve le accludo ritagliate. Dunque non basta quell’ignobile figuraccia di [?] che sta nella portineria androne del Popolo, anche Bonservizi deve essere sfregiato da questo “autore” della magnifica statua!!6

L’articolo cui Sironi accenna è “Bianco e nero a Venezia”, in cui la scrittrice sosteneva che in Italia l’acquaforte non era sentita come nei paesi nordici e che nessun nostro incisore si poteva paragonare a Daumier o a Gavarni. Le notizie “bruttine” si riferiscono invece a una lettera di Donato Barcaglia, pubblicata sempre quel giorno sul Popolo d’Italia. Qualche tempo prima l’ultraottantenne scultore, espressione di un classicismo magniloquente che era l’opposto della sintesi novecentista, aveva collocato il suo Atleta nella sede del giornale e ora si offriva di eseguire il busto di Bonservizi – uno dei fondatori del fascismo francese, ucciso a Parigi cinque mesi prima – per il quale era stata aperta una sottoscrizione. La reazione di Sironi dimostra che il significato ideologico di un’opera gli interessava poco, se era staccato dal valore artistico. «Essere fascisti non vuol dire abbastanza nei riguardi dell’arte» scriverà nel 1928.7 E anche il paventato busto di Barcaglia ai suoi occhi non era riscattato dal soggetto, tantomeno dalle simpatie mussoliniane che lo scultore dichiarava nella lettera.

Sempre in questo periodo Sironi inizia a lavorare per il teatro. In aprile aveva già realizzato il manifesto del Nerone di Boito, rappresentato alla Scala il 1° maggio 1924, ma poco tempo dopo Ettore Romagnoli (il grande grecista, allora critico teatrale dell’Ambrosiano) lo aveva incontrato in casa Notari e gli aveva affidato un incarico da scenografo. Si trattava di disegnare scene e costumi per I cavalieri di Aristofane che avrebbe inaugurato, in ottobre, il nuovo teatro della Piccola Cannobiana in via Paolo da Cannobio.

Per i figurini Sironi riprende certe cadenze delle sue vecchie illustrazioni per Il mantello di Socrate (1912), ma con un tratto nitido, lontano dal pittoricismo simbolista d’inizio secolo. Per la scena si ispira invece a Mercurio e i Metafisici e al Saluto degli Argonauti partenti di de Chirico (visti nella personale dechirichiana alla Galleria Arte del marzo 1921) e disegna una piazza deserta, con architetture e ornamenti classici. Purtroppo nessuno potrà ammirarla perché la commedia viene annullata.

Più fortunata è la collaborazione a Marionette che passione! di Rosso di San Secondo, che va in scena nel novembre-dicembre 1924 al teatro del Convegno in corso Magenta, anch’esso appena fondato. Per lo spettacolo Sironi realizza bozzetti e figurini con l’architetto spagnolo Emanuele Fontanals, ma esclusivamente suo è il fondale rarefatto, impostato su elementi stilizzati e simmetrici che, come al solito, raccoglie pochi consensi. «Né ci parvero intonate le scene del Sironi e del Fontanals, sebbene esse rilevino una ricerca di toni e di tinte» commenta Renato Simoni, critico teatrale del Corriere.8

E il Novecento Italiano? Sembrava finito. Nel maggio 1924 Dudreville e Malerba avevano lasciato il gruppo che, ridotto a quattro componenti, si era sciolto. Anche Pesaro si era defilato. In dicembre organizza anzi un’“Esposizione di venti artisti italiani”, presentata da Ojetti, che dei vecchi sette comprende solo Malerba e Oppi. Eppure, sempre in dicembre, la Sarfatti, Sironi, Funi e Marussig progettano di rifondare il movimento e rilanciarlo con una grande mostra a Milano.

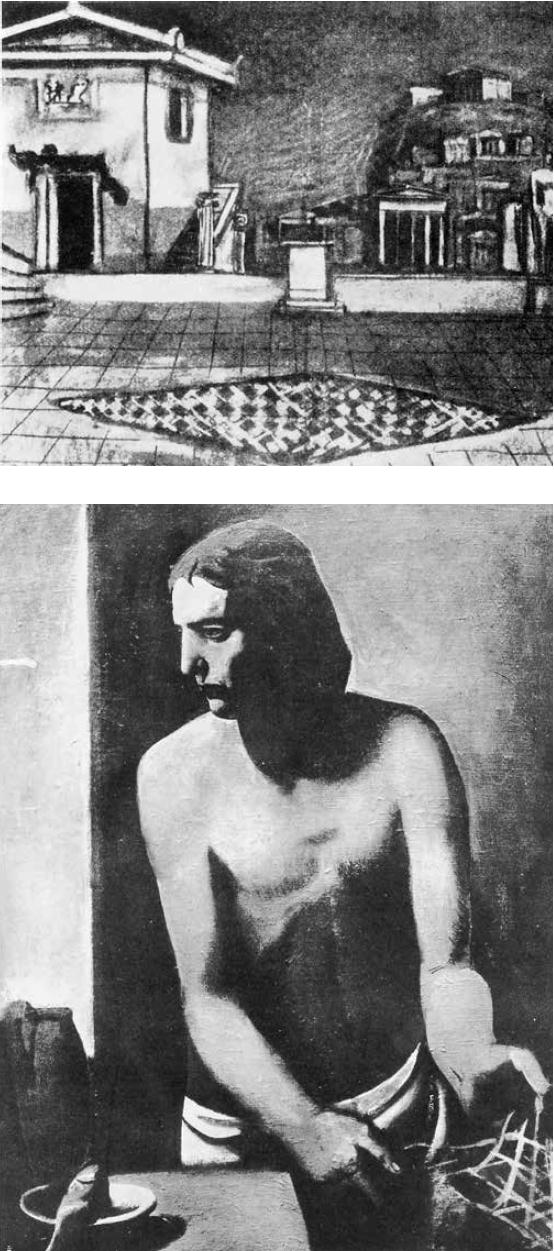

La prima uscita del redivivo gruppo è alla III Biennale Romana, che si apre nel marzo 1925 al palazzo delle Esposizioni. Qui, radunati in un’unica sala, espongono cinque pittori del nucleo originario (Sironi, Funi, Dudreville, Malerba, Marussig) e inoltre Tosi, Salietti, Carpi, Borra, Tozzi e Piatti. In questa occasione, stranamente trascurata dalla storiografia, Sironi presenta Il povero pescatore, il primo dei lavoratori che occuperanno tanta sua pittura alla fine del decennio.

Nei Paesaggi urbani l’artista aveva già rappresentato, episodicamente, qualche autista, ferroviere, tranviere, birocciaio, ma si trattava di apparizioni enigmatiche più che di emblemi del lavoro. Ora invece il suo dipinto introduce un’interpretazione del tema ben diversa dagli scugnizzi irrequieti di Gemito, dai marinai di Ciardi intenti a governare le barche, dagli uomini con i volti tumefatti dal sole di Gino Rossi. La sua non è una figura pittoresca e, a dispetto del titolo, non ha gli accenti patetici del verismo sociale ottocentesco. Il povero pescatore ha uno sguardo concentrato e deciso, e c’è da scommettere che non gli sfuggirà una lamentela, o un’imprecazione, per la grama pesca. Con il suo corpo solido, stagliato su uno sfondo che ha una partizione di ascendenza quattrocentesca, rivela una antica nobiltà.

La scena non ha nulla di realistico. Nel dipinto non c’è mare né paesaggio e gli oggetti hanno un valore solo didascalico: la rete è una trama approssimativa di fili, mentre accanto al vaso e al piatto (le insistite volumetrie amate dal “Novecento”) compare un pesce da abbecedario. Anche il coltello, che si vedeva nello studio preparatorio, è stato eliminato. Il pescatore di Sironi, insomma, non è un concreto uomo di mare, ma una figura ideale, immersa in un eterno presente. Non lo si incontra facilmente tra i vicoli di Chioggia o nei caruggi genovesi.

Si è voluto vedere nei primordiali lavoratori sironiani un riflesso del corporativismo interclassista del fascismo, dunque un significato prettamente ideologico, legato a un sordido progetto di indottrinamento delle masse. Invece opere come questa hanno radici ben più complesse e profonde: nascono da quell’interesse per il mito e le realtà senza tempo che negli anni del Ritorno all’ordine coinvolge tanti artisti, da Picasso a Braque a Derain. Del resto durante il regime nessuno si sognò mai di elogiare i Pescatori e i Pastori di Sironi per meriti fascisti e corporativisti. Anzi.

L’artista non affronta il viaggio a Roma per l’inaugurazione della Biennale. Ci va invece Giulia, che abitava sempre in via di Porta Salaria. In una lettera al figlio Ettore ci informa che non era stato Sironi a inviare Il povero pescatore:

Devi sapere che Matilde e anche gli amici sono riusciti a far mandare il quadro di Mario Il pescatore qui all’esposizione […]. Ebbi una lettera della Prini che mi riferiva questo: che Prini aveva visto il quadro di Mario, che ne era entusiasta, che tutti l’avevano trovato bellissimo. Andando un giorno a via del Babuino mi spinsi fino allo studio di Prini il quale […] mi ha parlato di Mario con vera religione.9

Scena per I cavalieri di Aristofane, 1924. In basso, Il povero pescatore (1924), dalla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, aprile 1925.

Nella stessa lettera Giulia ci lascia una vivida cronaca della serata inaugurale:

A un tratto […] vediamo passare una figura tutta lilla acceso dalla punta del cappello alla punta dei piedi. Chi era? La Sarfatti, la quale ha risolto così il problema del mezzo lutto! […]. Poco dopo mi hanno presentato Carena e un altro, un certo Bresciani, e Carena mi ha detto delle parole veramente indimenticabili. Secondo lui, e Prini, e la Sarfatti e tanti altri l’opera di Mario è la migliore dell’esposizione, è perfetta sotto certi punti di vista cioè l’equilibrio della massa, la poesia del colorito e l’armonia dell’insieme. La Sarfatti che si era distaccata da noi si è riavvicinata per presentarmi Funi e Primo Conti e tutti sono stati deferentissimi e pieni di elogi per Mario. Tutto ciò mi ha agitato [?] di gioia ma anche di dolore perché in tutto ciò c’è il rovescio della medaglia. […] Mario, così ammirato e compreso dai pochi, è dimenticato dalla maggioranza. Io vorrei che questo quadro fosse venduto, e meno per un guadagno che per vedere una volta almeno ricompensato un lavoro di quel figlio!10

Il desiderio di Giulia viene esaudito, come scrive il mese dopo a Ettore:

Il quadro di Mario qui alla Biennale è stato venduto, e questa sarebbe una deliziosa notizia, se [Matilde] non mi diceva anche che la salute di Mario va peggiorando, che da gran tempo una gran [?] lo tormenta e un terribile esaurimento.11

Intanto sul Pescatore si scatena un dibattito: all’entusiasmo della Sarfatti («un’opera magistrale») e di Carrà («un ottimo dipinto») si contrappongono le riserve di Roberto Papini («È così povero di colore») e Lancellotti («È sconnesso di disegno e antipatico nella sua uniforme tinta terrosa»).12

Non è l’unica delusione che Sironi riceve dalla critica. Nel 1925 escono in Germania due saggi che compiono una tempestiva ricognizione della recente arte europea: Der unbestechliche Minos. Kritik an der Zeitkunst (L’incorruttibile Minosse. Critica dell’arte contemporanea) del polacco Rom Landau e Nach-expressionismus. Magischer Realismus (Postespressionismo. Realismo magico) di Franz Roh. Entrambi si soffermano sull’arte italiana, entrambi conoscono il “Novecento” di cui citano Funi e Oppi (Roh anche Malerba), ma nessuno si interessa a Sironi. E non basta a compensare l’omissione il saggio della Sarfatti Segni colori e luci che esce lo stesso anno e riserva all’artista uno spazio adeguato. Certo, la categoria di realismo magico non è la più adatta a definire la drammaticità di Sironi, ma né Roh né Landau sentono il bisogno di segnalare, almeno per inciso, la sua pittura.

Eppure intorno al 1924-1925 anche alcune sue opere hanno accenti straniati, come Composizione. Architettura urbana. Mentre le sue prime periferie, anche le più allucinate (Sintesi di paesaggio urbano), avevano una struttura plausibile, possedevano strade e varchi, comprendevano normali condomini, pur disabitati e privi di dettagli, qui la colata di pietra non prevede nessuno spazio vuoto. Anzi, a ben vedere, quelle quattro colonne scavate in un muro che non sembra né un palazzo né una chiesa, quella nicchia ritagliata in una parete, virtuale come una scenografia, hanno poco senso. Siamo di fronte a volumi quasi astratti, dove alle periferie si sostituisce un’acropoli irreale. Sironi dispone gli elementi antichi in modo sottilmente incongruo, con la cupola stretta in un’improbabile armilla di cubi, anche se ha un impianto rinascimentale che ricorda Santa Maria delle Grazie al Calcinaio o Santa Maria della Consolazione a Todi.

Gli stessi accenti straniati si ritrovano nell’Aratura e in Viandante e chiesa, su cui torneremo; in Tempio, pubblicato su Gerarchia nell’ottobre 1925, dove all’edificio sacro si addossa inspiegabilmente un muro che spezza l’architettura in una strana somma di addendi; nei Costruttori (1929), dove due figure sono chiuse in un cieco carcere di pareti senza regole, assurdo da un punto di vista edilizio. Del resto sono gli anni del Surrealismo e qualcosa delle sue cadenze illogiche aleggia anche nella pittura di Sironi, creando, per così dire, un drammatico realismo magico.

Mentre in Germania escono i saggi di Landau e di Roh, a Milano si prepara la grande mostra del Novecento Italiano. Per prima cosa viene creato un comitato direttivo del movimento, composto oltre che dalla Sarfatti, da sei artisti (Funi, Marussig, Sironi, Tosi, Wildt e Salietti, nominato segretario del gruppo), uomini politici (Mangiagalli, sindaco di Milano; Gussoni, senatore e futuro proprietario della Galleria Milano) e imprenditori (Borletti, Brusadelli, Varenna). Viene poi costituito un comitato d’onore, presieduto da Mussolini di cui Margherita cerca ancora l’avallo. È un avallo ovviamente utile in quel momento, ma avrà un costo pesante: in un’Italia dove nel 1925 il regime diventa dittatura, il “Novecento” non era certo l’unico a proclamarsi fascista, ma nel secondo dopoguerra verrà identificato più di ogni altro con la sua appartenenza politica, fino a essere considerato – erroneamente – l’artefice di un’arte di Stato.

Completata la panoplia dei comitati, comunque, il 18 maggio vengono spediti i primi inviti per la mostra, che si terrà al palazzo della Permanente. I rapporti con Lino Pesaro, pur allentati, tornano a essere cordiali, tanto che in giugno Sironi, Funi e Salietti partecipano alla collettiva del “Gruppo artisti combattenti”, allestita nella sua galleria. Sironi invia La modella dello scultore, che intitola più laconicamente Giovane donna. È però la prima e ultima volta che aderisce a raggruppamenti legati alla guerra.

Sempre nell’estate 1925 dirada la collaborazione al Popolo d’Italia. Disegna solo dieci tavole fra metà luglio e metà ottobre, e probabilmente ne approfitta per tornare, in agosto, a Schilpario. La montagna, del resto, è una sua profonda passione. Nel 1933 scriverà a Domenico Rudatis, collaboratore della Rivista del Club Alpino Italiano:

Per me, tormentato dal lavoro, la montagna è quasi inaccessibile ma la conservo nel cuore dai miei tempi di guerra, con una passione che è quasi una mania.13

Se l’attività illustrativa gli lascia qualche pausa (ma relativa: nel 1925 esegue in media tre tavole alla settimana) altri impegni sopraggiungono. Alla fine dell’anno viene chiamato nel direttorio nazionale del Sindacato fascista di Belle Arti: una nomina non puramente onorifica, che comporta spostamenti, riunioni, elaborazioni di documenti. Nel febbraio 1926, tra l’altro, firma con Funi, Martini, Sarfatti e Soffici un ordine del giorno relativo alla Biennale di Venezia: Pica si era dimesso per motivi di salute dal ruolo di commissario e il direttorio raccomanda di non appoggiare, tra i candidati a succedergli, «uomini superati ed estranei al movimento artistico della Nuova Italia».14 Verrà eletto Maraini, uno degli artisti che Sironi aveva conosciuto, nei primi anni del secolo, nella cerchia di Prini.

Sempre nel 1926 è nominato, con Carrà, Mazzucotelli, Gio Ponti, Margherita Sarfatti e altri, nel consiglio artistico della Biennale di Arti Decorative di Monza: un incarico anch’esso impegnativo, cui si aggiunge il compito più specifico, che divide con Marangoni, Mazzucotelli e un certo Zari, di rivedere l’ordinamento delle scuole d’arte cittadine.15

Il “Novecento”, insomma, sta occupando alcuni gangli vitali del sistema dell’arte in Italia. Sironi, però, non ha mire di potere personale e per lui quegli incarichi, con il cumulo di lavoro che comportano, sono soprattutto una sorta di dovere morale, nato dal sogno idealista di promuovere l’arte “della nuova Italia”. Del resto otterrà pochi riconoscimenti onorifici o materiali dal regime: non sarà mai nominato accademico d’Italia e non riceverà nessuno degli opulenti premi della Quadriennale di Roma o di altre istituzioni. Solo nel 1934 verrà nominato commendatore dell’Ordine della Corona.

Intanto, nel gennaio 1926, Sironi invia L’architetto alla “Exhibition of Modern Italian Art”, la prima mostra d’arte italiana che si tiene a New York, poi itinerante a Boston, Washington, Cincinnati e Chicago. In questo periodo prepara anche il manifesto per la “Prima mostra del Novecento Italiano”, che si sta per aprire alla Permanente. Disegna vari progetti, poi opta per una figura stilizzata, quasi astratta, potente dal punto di vista formale, ma assolutamente inefficace dal punto di vista pubblicitario proprio per il suo ermetismo.

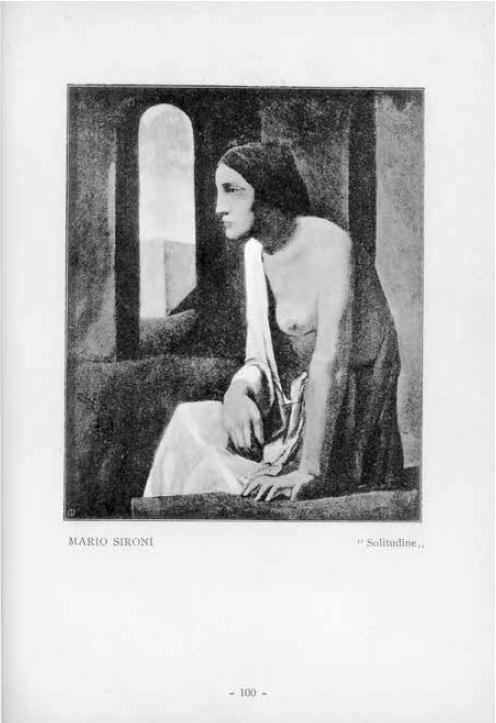

Finalmente il 14 febbraio, alla presenza di Mussolini che tiene il discorso inaugurale, la mostra si apre. Il nome del movimento è ancora quello del 1922, ma i sette artisti di allora sono diventati centoquattordici e i loro intenti sono ormai lontani da quelli della stagione originaria. La gigantesca rassegna (trecentodiciannove opere esposte) rivela in molte parti una poetica comune, impostata su una volumetria solida e precisa, ma in realtà non ha un carattere selettivo. Si estende anzi a ricerche contrastanti, da Cappiello a Medardo Rosso, senza escludere una piccola sezione di futuristi.

Sironi espone tre opere, il numero massimo consentito dal regolamento: Solitudine, Esopo e Il silenzioso. La critica, questa volta, è generalmente favorevole. Insiste però su un suo presunto seicentismo, per la prevalenza nei suoi quadri di un fondo bruno e tenebroso. Cecchi, per esempio, osserva che «Sironi si ricongiunge al gusto seicentesco», Oppo nota in lui un «brio seicentesco napoletano» e anche Carrà parla di un «chiaroscuro denso, secentesco».16 Sironi invece ama poco il Barocco e le sue ombre derivano semmai da Leonardo, non dal Caravaggio. Contro quella interpretazione, che sta diventando un luogo comune, reagisce la Sarfatti:

Non so perché a proposito del Sironi molti ripetano la frase obbligata sul secentismo e il caravaggismo che si pretende di ravvisare in lui. Certe patine, certe morbidezze di tono negli accordi dei lionati e dei grigi possono ricordare quella forma e quel colore, ma […] lo spirito è austero e doloroso, senza magniloquenze.17

Chi apprezza sinceramente la sua pittura è invece Ungaretti, che scrive all’amico Carrà: «Dopo di te, amo Sironi».18 Quanto alle tre opere esposte, Solitudine è una pensosa figura di donna, ferma davanti a un muro interrotto da un arco: una figura classica, disegnata nitidamente, che appartiene ancora alla famiglia dell’Allieva, dell’Architetto, della Modella dello scultore. Alla fine della mostra è acquistata dal ministero dell’Istruzione per seimila lire e destinata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. È il primo quadro di Sironi a entrare in un museo e la cifra, pur non principesca, qualcosa come otto o novemila euro di oggi (in tempi in cui «un etto di burro, una lira», come scrive Giampiero Neri in Una nota del 1926), è provvidenziale per le sempre incerte risorse dell’artista.

Il silenzioso dev’essere invece uno dei Viandanti che Sironi dipinge in quel periodo: figure solitarie, titaniche, smarrite tra le vie di una città deserta. Potrebbe essere Il viandante della collezione Jucker, oppure il già citato Viandante e chiesa, dove un uomo si ferma assorto come un enigmatico Gulliver tra case più piccole di lui, e sovrasta con la sua statura l’abside di una chiesa alle sue spalle.

Più difficile è identificare Esopo, un titolo che non ritroviamo più nella produzione dell’artista. Forse il grande favolista greco, che secondo la tradizione era brutto e deforme, era dipinto con qualche cadenza espressionista. In ogni caso temi come questi rivelano che la pittura sironiana si sta intridendo di un pathos lontano dalla “moderna classicità” dei primi anni venti. Del resto le cose stanno cambiando. Nel 1926 il “Novecento” non è più un piccolo cenacolo di pittori, ma un movimento che vuole raccogliere sotto il suo nome tutta l’arte italiana. Di “sintesi” e di Platone non si parla più. Margherita Sarfatti nell’autunno del 1926 si trasferisce a Roma e la sua partenza segna, anche concretamente, la fine di tanti incontri, serate, discussioni nella sua casa davanti ai Giardini.

Solitudine (1925), dal catalogo della “Prima mostra del Novecento Italiano”, Milano 1926.