La Giustizia tra la Forza, la Legge e la Verità, 1937-1939, Milano, palazzo di Giustizia. © Foto Scala, Firenze.

Le ultime imprese decorative

Se, come abbiamo visto, la pittura murale non era materialmente un guadagno, porta però a Sironi un consenso, per così dire, politico? La fede fascista, professata in quasi tutte le sue opere monumentali, i miti grandiosamente nazionalisti e corporativi a cui dà forma nei suoi affreschi, ottengono riconoscimenti o apprezzamenti dal regime? Qui la risposta deve essere duplice. Se consideriamo il numero e l’importanza delle committenze, certamente Sironi dal fascismo ottiene molto, perfino troppo. Il cumulo di incarichi che lo travolgono lo dimostra. Se però intendiamo una comprensione o un’approvazione più profonde, la risposta non può essere positiva. La sua arte era troppo drammatica e metafisica per, parafrasando Vittorini, “suonare il piffero della rivoluzione fascista”. Sironi se ne rendeva ben conto. Quando nella primavera del 1937 Dario Sabatello, direttore della Galleria di Roma – organo della Confederazione artisti presieduta da Pavolini – gli chiede qualche quadro per una mostra, il fondatore del “Novecento”, dopo aver ribadito che di tele non ne dipinge più, aggiunge a proposito dei suoi disegni politici:

Ne ho fatti migliaia e migliaia, e da questi disegni è scaturita, hanno perfino detto, la gloriosa mostra della Rivoluzione. Ma aspetto ancora una parola, un segno di comprensione e di ricompensa. […] Non sono mai stato nulla di nulla neanche per la Confederazione…1

Ma ritorniamo al suo percorso. Nello stesso 1937, mentre lavora sempre affannosamente alla pittura murale, Sironi continua anche a disegnare illustrazioni, soprattutto per La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia. È un’attività che svolge per mantenersi, ma non di rado gli suscita un senso di frustrazione, come rivela una sua lettera inedita del 23 luglio alla ditta Alfieri & Lacroix, la casa editrice del mensile. Le riproduzioni, infatti,

continuano senza misericordia a essere le une più tirate via delle altre. Per un pezzo sono rimasto vittima dell’equivoco che mi faceva responsabile della cattiva stampa perché in ritardo nella consegna degli originali. Credo ormai questo giochetto non serva più e sia smontato. Comunque consegnati gli originali, le riproduzioni sono pallide, senza fusione di toni, senza effetti neanche là dove gli originali li accusano in modo nettissimo. Una tale persistenza nell’eliminare attraverso una brutta riproduzione i pregi di un lavoro fa pensare ad un vero sabotaggio.2

Sempre nel 1937 Sironi collabora ancora con Terragni al secondo concorso della Casa Littoria, per cui esegue qualche disegno. In autunno invece si reca brevemente a Düsseldorf per visitare la gigantesca rassegna nazista “Schaffendes Volk” (Il popolo creatore), dedicata al lavoro. Ne scrive una recensione tiepida sulla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia: elogia, ma senza lasciarsi troppo impressionare, l’imponenza della manifestazione che si estende addirittura per un chilometro lungo il Reno, giudica favorevolmente le «grandi statue equestri» all’ingresso, ma nel complesso la trova priva di pathos.3

Nell’autunno del 1937 riprende anche ad affrescare il sacrario della Casa Madre dei Mutilati, che termina l’anno successivo. L’opera, l’unica da lui eseguita totalmente secondo le regole del buon fresco antico, viene però appesantita da un maldestro intervento di restauro, svolto già all’epoca per il sollevarsi dell’intonaco. Nel piccolo spazio piacentiniano, impostato sul ripetersi dell’arcosolio come nel mausoleo di Galla Placidia, le statue equestri del re Vittorio Emanuele III e di Mussolini, accompagnate da figure allegoriche, si stagliano monumentali ad altezza d’uomo. Rex Imperator e Dux acquistano una dimensione quasi religiosa, come espressioni di un culto e di una liturgia fuori dal tempo.

Nello stesso periodo Sironi affronta un secondo mosaico, forse il suo più bello: La Giustizia tra la Forza, la Legge e la Verità, destinato al nuovo palazzo di Giustizia che Piacentini sta ultimando a Milano. L’incarico gli era stato affidato nell’ottobre 1936 ma, sopraffatto dalle committenze, vi lavora soprattutto dalla seconda metà del 1937 al settembre 1938, quando consegna i cartoni. Nella versione finale dell’opera, vasta circa venti metri quadrati, compaiono quattro figure ieratiche: Forza, Giustizia, Legge e Verità. Le due centrali, che si ispirano vagamente al Corteo di Teodora in San Vitale a Ravenna, sono circondate da una sequenza di segni, dal labaro alla colonna, dalla bilancia al tronco d’albero, simboli di autorità, equilibrio, stabilità. Sironi ha scritto che voleva rappresentare la «suprema aspirazione»4 alla verità e per lui, certo, l’affermazione del fascismo coincideva con il trionfo della giustizia. Non a caso il mosaico è stato a lungo conosciuto come La Giustizia corporativa. Tuttavia, al di là delle intenzioni dell’artista, suggerisce un’accezione più drammatica, quasi manzoniana, del concetto. «Una feroce forza domina il mondo» e si fa chiamare diritto, scrive Manzoni. E anche nel mosaico i simboli della forza (il fascio littorio oggi cancellato, il labaro, l’aquila, la spada) prevalgono, di fatto, su quelli dell’equità e della verità.

La Giustizia tra la Forza, la Legge e la Verità, 1937-1939, Milano, palazzo di Giustizia. © Foto Scala, Firenze.

Oltre agli affreschi del sacrario e al mosaico, in questo periodo Sironi deve far fronte anche ad altri impegni. Il 14 febbraio 1938 Anti, rettore del Livianum (la nuova sede della facoltà di Lettere padovana, progettata da Gio Ponti), indice un concorso per affrescare l’atrio dell’ateneo. Chiede, per gli inizi di maggio, due bozzetti su temi classici: gli Auspici dell’Urbe, cioè il volo augurale di avvoltoi sul luogo dove sarà fondata Roma; e la Pace augustea, cioè la collocazione dell’Ara Pacis davanti al Campo Marzio. Sironi interpreta i soggetti liberamente: nel primo sottolinea soprattutto la violenza, ponendo in primo piano il corpo esanime di Remo; nel secondo la grandiosità dell’architettura, disegnando un corteo di figure che procedono verso un tempio, e una colonna gigantesca che scandisce ritmicamente la composizione.

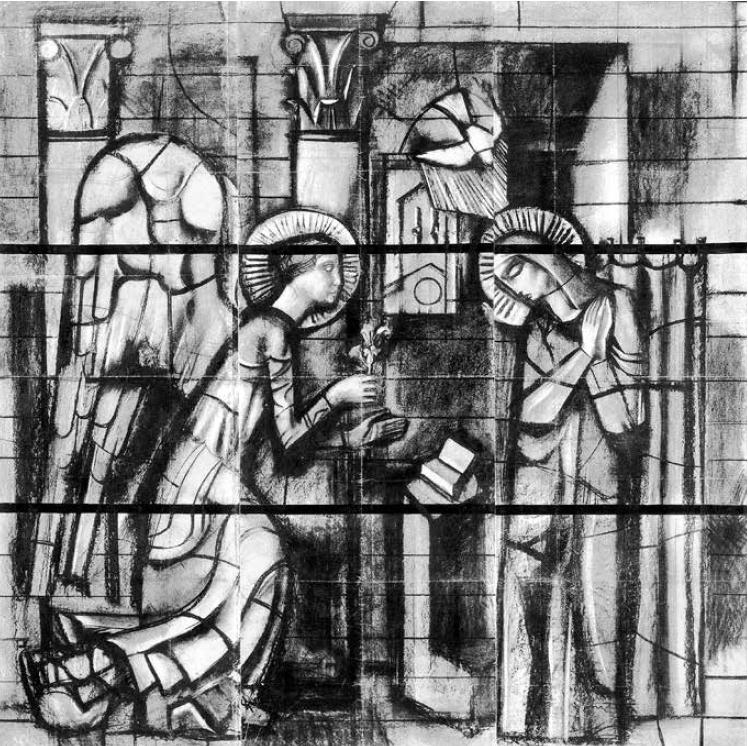

Ai suoi bozzetti, piuttosto frettolosi e inviati in extremis verso la fine di aprile, vengono preferiti quelli di Campigli. In compenso negli stessi giorni, il 27 aprile, riceve un altro importante incarico: la vetrata centrale della chiesa dell’Annunciata nel nuovo Ospedale Maggiore di Niguarda.5

Votato com’è all’arte, che considera una sorta di proprio dovere morale, Sironi non smette un minuto di lavorare. Non si cura invece della critica, quando nasce non da una condivisione profonda di idee, ma da un esercizio giornalistico o, al contrario, professorale. Lo dimostrano due lettere ancora conservate tra le sue carte. Il 22 gennaio 1938 la redazione dell’Ambrosiano gli chiede di partecipare a un referendum sul significato della tradizione e dell’avanguardia e sui giovani emergenti, che uscirà nel corso dell’anno sul giornale. De Chirico, Casorati, Funi, Martini e molti altri rispondono, lui no. Il 9 marzo Alberto Morsaniga, un collaboratore di Vita giovanile (la rivista poi ribattezzata Corrente) gli chiede materiali per redigere un suo profilo. Che non uscirà mai, evidentemente per l’inadempienza del destinatario.

Sempre in questo periodo Sironi allestisce la “Mostra Nazionale del Dopolavoro”, aperta a Roma al Circo Massimo il 24 maggio, una data simbolica che lega il lavoro alle istanze nazionalistiche. Per la rassegna progetta due monumentali opere effimere: all’ingresso una Stele del Giornale della Rivoluzione (cioè del Popolo d’Italia) con una Nike alata che guida i soldati in marcia, e all’interno un affresco con varie scene accostate. Come nella pittura murale della Sapienza, anche nella stele lo studio preparatorio è più interessante dell’esito finale affidato a Carpanetti, che irrigidisce il disegno originario in un gioco di grafismi. Ma non si tratta solo di un’esecuzione infelice: si avverte nettamente che per i lavori effimeri Sironi non prova più molto interesse. Lo si nota anche nella mostra “Torino e l’Autarchia”, che si apre il 23 ottobre al Valentino: qui, per il salone FIAT, l’artista progetta due approssimativi pannelli sull’Autarchia nel mare e nell’aria, incentrati l’uno sulla motonave Vulcania, l’altro sul leggendario Caccia Rosatelli 32. Solo i piccoli studi preparatori testimoniano il suo vero stile.6

Più spesso, però, è il troppo lavoro che gli impedisce di lavorare. Nello stesso periodo Terragni porta a termine il progetto del Danteum, un palazzo da erigere a Roma sulla via dell’Impero (l’attuale via dei Fori Imperiali), destinato a celebrare il padre della Commedia. Il progetto viene presentato il 10 novembre a Mussolini, ma di Sironi, che avrebbe dovuto realizzarne le decorazioni, ci sono solo alcuni schizzi, e forse nemmeno quelli. Tutto il suo impegno infatti è rivolto a due grandi bassorilievi per la nuova sede del Popolo d’Italia che Muzio è incaricato di costruire a Milano in piazza Cavour. L’11 novembre, un giorno dopo Terragni, i due artisti portano a palazzo Venezia i loro primi disegni.

Sono i tempi drammatici delle leggi razziali. Lo stesso 10 novembre erano stati approvati i decreti che escludevano uomini e donne di religione ebraica dagli impieghi statali, da alcune professioni soprattutto intellettuali e dalle scuole pubbliche, e che imponevano varie altre discriminazioni, tra cui la proibizione dei matrimoni misti. Quattro giorni dopo, il 14 novembre, Margherita Sarfatti lascia l’Italia. Non era facile emigrare per una donna sola sulla soglia dei sessant’anni, ma con il suo intuito aveva compreso subito la deriva degli eventi. Il figlio Amedeo, licenziato dalla direzione della Banca Commerciale, la seguirà l’anno dopo.

Sironi non condivide per nulla quelle leggi. Non c’è una sola sua opera, un solo disegno satirico, una sola riga dei suoi scritti pubblici o privati che esprima qualche forma anche larvata di antisemitismo. Al contrario, in una lettera a Muzio del 1938-1939 ironizza contro Interlandi, uno dei più intransigenti difensori della “purezza” della razza:

Ho ricevuto una lettera […] dalla “Rassegna d’Architettura” di cui tu sei magna pars (credo che si dica così ma per essere sicuri bisognerebbe domandare a Giulio Cesare o a Interlandi che sono ambedue romani).7

Giocava nelle sue convinzioni anche il ricordo dei tanti mesi trascorsi durante la giovinezza dai Tannenbaum, di cui aveva condiviso la casa e conosciuto le tradizioni. Alcuni studiosi si sono chiesti perché non si sia ribellato contro quelle leggi che colpivano anche i suoi amici più cari. Certo è facile dirlo, oggi. Più difficile era farlo, allora. Sironi poi, al di là della fedeltà idealistica che Marinetti aveva precocemente individuato nel suo temperamento, credeva – come tanti intellettuali della sua generazione, imbevuti di pensiero nietzschiano – nel ruolo gerarchico del capo, della guida cui soltanto è destinato il comando. Forse per questo la stessa Margherita non gli rimproverò mai di aver taciuto, o di non aver preso da quel momento le distanze dal fascismo, e non ruppe nemmeno per un istante il sodalizio con lui.

Il 9 dicembre, circa un mese dopo l’udienza con Muzio, Sironi scrive a Sebastiani per avere un altro colloquio con Mussolini, ma solo per motivi artistici.

Ho avuto l’onore di eseguire la sovracopertina della nuova raccolta di scritti del Duce. Ho pronto il lavoro che, d’accordo con il sig. Hoepli, sarebbe necessario potessi mostrare a S.E. il Capo del governo nell’intento di ottenere la Sua approvazione.8

Sironi scrive da Roma, dove ora abita con Mimì in una casa in via della Camilluccia 41, a Monte Mario, non lontano da dove vive Piacentini. Il colloquio gli viene accordato per il 20 dicembre, ma all’ultimo momento è anticipato con un telegramma al 19. L’artista apprende del cambiamento troppo tardi, rientrando a Roma dopo tre giorni trascorsi a Ravenna per sovrintendere ai lavori della ditta Salietti, che stava trasponendo in mosaico i cartoni della Giustizia.9 Il colloquio sfuma e anche della sovraccoperta non si hanno più notizie.

Nel febbraio 1939 è invece Mimì a chiedere un’udienza a Mussolini. Scrive al segretario Sebastiani:

Come sapete, Sironi fu dal Duce ricevuto verso la fine di dicembre ma malgrado la infinita benevolenza del Grande Capo non seppe dire quanto avrebbe voluto e dovuto e quanto è necessario – ora che un fatto nuovo vi si è aggiunto – che io tenti di dire. […] La compagna di un artista [ha] qualche volta dei doveri che le altre donne non hanno.10

Il colloquio di Sironi di cui parla Mimì era quello di novembre con Muzio o un altro, sostitutivo di quello annullato, di cui però non c’è traccia nei registri? Ma, soprattutto, qual era il “fatto nuovo” cui allude? L’udienza, comunque, non le viene concessa.

Nel marzo 1939 Sironi, mentre nel palazzo di Giustizia è collocato il suo grande mosaico ed escono le sue tenebrose, mistiche tavole per Viva il Duce 23 marzo 1919 (un supplemento della Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, nel ventennale dell’adunata di piazza San Sepolcro), consegna il disegno definitivo delle decorazioni per l’edificio di Muzio. Il 7 aprile i due artisti sottopongono il progetto finale a Mussolini. Sironi trascorre mesi d’ansia in attesa dell’approvazione, finché il 26 giugno può finalmente scrivere ad Aimetti:

Ora il lavoro è diventato una cosa possibile e a me pare un sogno e non so ancora convincermi di questa grande meravigliosa fortuna. Tutte le incertezze, le amarissime paure di questa quasi tragica attesa sono ora calmate e al loro posto c’è questa realtà senza pari di due grandi lavori da condurre a termine, con qualunque fatica, non importa, ma con tutta l’anima.11

Stupisce che, dopo aver realizzato tanti lavori monumentali (a Roma, a Bergamo, a Milano, a Venezia) e averne in cantiere uno ancora da terminare (la vetrata di Niguarda), Sironi abbia atteso la nuova committenza con una tale trepidazione, ma la sua ansia dà la misura dello smisurato amore che nutriva per la pittura murale. Dopo l’approvazione di Mussolini, comunque, i ritmi di lavoro diventano frenetici. Il 25 luglio – solo quattro anni prima di un’altra data fatidica – i plastici del palazzo sono esposti a Milano nella galleria Vittorio Emanuele, in una vetrina di proprietà del Popolo d’Italia, ottenendo – almeno secondo la stampa milanese – unanimi consensi. Durante l’estate, poi, Sironi si reca più volte a Carrara per scegliere il marmo più adatto ai rilievi.

Nel frattempo deve occuparsi anche della vetrata di Niguarda. Il programma iconografico della chiesa era stato definito dal cardinale Schuster, che voleva evocare la salvezza dell’anima, in un’ideale simmetria con la salute del corpo perseguita dall’ospedale. L’Annunciazione affidata a Sironi, in particolare, riprendeva la titolazione della cappella della Ca’ Granda, di cui l’ospedale di Niguarda era una filiazione. L’artista si ispira a Rouault nel volto della Vergine e all’Antelami nelle ali dell’angelo. Trasforma però il tema del rapporto tra Annunciata e annunciante, tra umano e sovrannaturale, nel tema dell’impegno morale del singolo di fronte a una missione che lo sovrasta. La sua Annunciazione esprime proprio il piegarsi dell’individuo a un fine sovraindividuale: un concetto non solo religioso, ma anche politico, che Sironi, gentilianamente, avvertiva in maniera profonda. In settembre – mentre Hitler invade la Polonia e scoppia la Seconda guerra mondiale – corregge i colori della vetrata, soprattutto il blu del manto della Madonna, sovrintendendo ai lavori della ditta Tevarotto cui è affidata la traduzione del suo disegno.

Cartone preparatorio per la vetrata L’Annunciazione, 1939. Carboncino su carta da spolvero riportata su tela, 236 × 238 cm. Collezione privata.

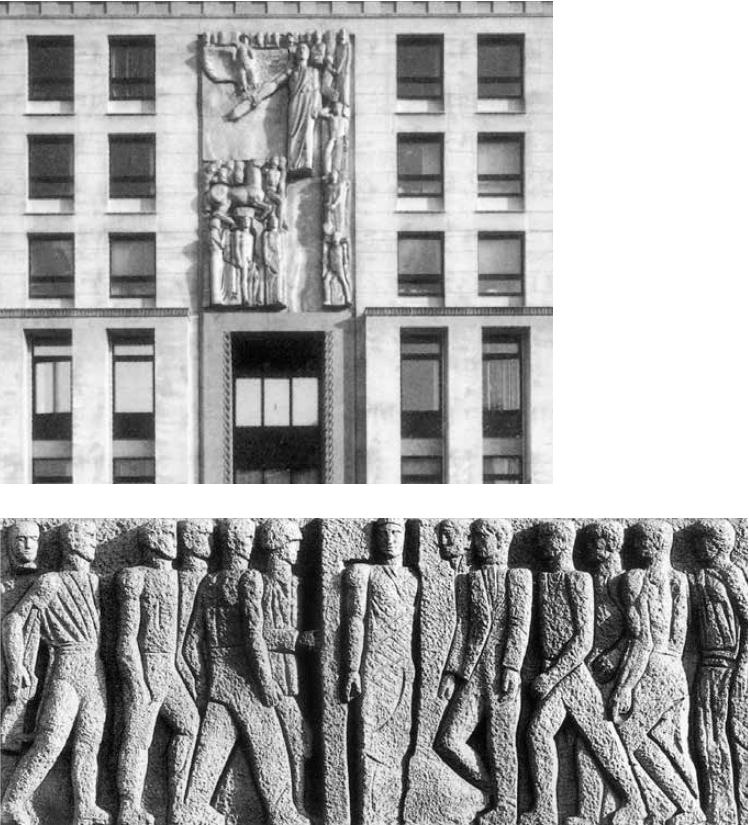

Palazzo del Popolo d’Italia, oggi palazzo dell’Informazione, Milano: la facciata con il rilievo Il popolo italiano, 1938-1941, e, in basso, l’omonimo rilievo dell’arengo, 1939-1940. Porfido, 1,25 × 3,25 m.

Continua intanto a occuparsi delle opere per il palazzo di Muzio in piazza Cavour. Anche se il soggetto del bassorilievo sulla facciata era stato variamente annunciato come «le origini e lo sviluppo del giornale della rivoluzione» e «l’epopea dei Fasci e del Popolo d’Italia», Sironi, prendendo spunto dal nome del quotidiano, raffigura il popolo italiano stesso (l’Italia condotta dal fascismo a diventare un impero), mentre nel balcone scolpisce soldati e lavoratori che accorrono al richiamo della patria.

L’iter della prima opera è tormentato. L’artista imposta la composizione sull’Italia imperiale, immersa nella luce del marmo e armata dal gladio, la corta spada a due tagli delle milizie romane. Sopra di lei appaiono come ideali lari e penati d’Italia i caduti della Prima guerra mondiale: un motivo che richiama i rilievi funebri romani murati negli archi trecenteschi della piazza, e insieme lega il fascismo al culto patriottico dei martiri. Sui lati della composizione si susseguono invece figure simboliche: a destra emblemi del popolo che combatte e lavora, e della pietas popolare (più pagana che cattolica) verso l’Italia; a sinistra l’autarchia che spezza le catene delle sanzioni economiche, e il condottiero a cavallo seguito da una folla di volti, trasfigurazione poetica e metafisica del dittatore, cui si deve la fondazione dell’impero. Anche questo rilievo esprime insomma l’immagine epica e solenne di un “popolo d’eroi” e di una “patria immortale”, cantati nell’inno Giovinezza.

Da un punto di vista stilistico il bassorilievo non si può considerare pienamente risolto. Potenti sono le singole figure, che si ispirano soprattutto al Maestro di Olimpia e allo stile severo. Tuttavia la necessità di alleggerire l’opera per ragioni di statica costringe l’artista, nel novembre 1939, a svuotare completamente alcune parti della composizione. Così il gesto dell’Italia imperiale, stagliato in un astratto spazio bianco, con la perentoria diagonale del braccio prolungato nel gladio che ne forza gli equilibri anatomici, diventa troppo rigido e didascalico.

Intanto, mentre lavora alle decorazioni del palazzo di piazza Cavour, Sironi vede sfumare un altro progetto padovano. Nel settembre 1939 Anti gli aveva proposto di eseguire un affresco per la sala di Medicina dell’università, che doveva avere per tema Una lezione di anatomia di Morgagni. L’artista aveva lasciato passare qualche mese prima di rispondere e l’8 febbraio 1940 avanza la controproposta di un mosaico, ma l’idea non viene accettata.

Il mese dopo Sironi termina invece il rilievo dell’arengo, come allora veniva aulicamente chiamato: il balcone che dalla sala del Duce si affaccia sulla piazza ed è il centro ideale di tutto il palazzo muziano. L’artista lo concepisce appunto come il teatro dei discorsi di Mussolini: la teoria di uomini che accorre verso la dea Italia, immagine del popolo italiano che si raccoglie intorno a lei, viene a simboleggiare anche l’adunata per l’ascolto della parola del Duce che, affacciandosi al balcone nelle sue future visite milanesi, si sarebbe sovrapposto alla figura della patria. Secondo il sogno sironiano di un’Italia eroica, il popolo è rappresentato da figure di soldati con il fucile e l’elmetto, a cui si affiancano figure di lavoratori, alcuni scolpiti a torso nudo. Al centro l’Italia, potente nell’anatomia ma non priva di una grazia maestosa, è incastonata in un’edicola geometrica: la dea, così, pur essendo vicina al popolo sembra vivere in uno spazio irraggiungibile, assumendo una misteriosa sacralità. Sull’estrema sinistra un’erma immobile, l’unica disegnata frontalmente, evoca Arnaldo Mussolini, direttore del quotidiano dal 1922 al 1931, l’anno della morte.

Poco tempo dopo il balcone, agli inizi dell’aprile 1940, Sironi termina anche la monumentale figura dell’Italia imperiale sulla facciata. Alla VII Triennale, che si apre il 6 aprile, viene esposto un plastico con la versione definitiva, alleggerita, dell’intero bassorilievo. L’artista continuerà però a lavorarvi ancora febbrilmente sia per altri alleggerimenti, sia in alcune parti come la testa dell’Italia imperiale, che risistema nel dicembre 1941. E, alla fine, il popolo italiano rappresentato nel gigantesco rettangolo di marmo non sarà più un affollarsi corale di uomini e simboli, come accadeva ancora nel balcone, ma un insieme di figure astratte, gravate da un comando più imperioso che imperiale: un blocco di frammenti che stanno insieme a fatica, come ormai il regime e l’Italia stessa che rappresentano.

Sempre fra il 1940 e il maggio 1942 Sironi realizza anche altri interventi decorativi: fregi a ovali recisi per i portali e la facciata, due fasci littori monumentali per il vano interno del balcone, un fascio di dimensioni più ridotte per il portale d’ingresso. Progetta inoltre le decorazioni per il salone d’onore, che però non sarà realizzato.

Ma torniamo al 1940. Un mese dopo la Triennale, il 9 maggio, si apre a Napoli la “Mostra d’Oltremare”, dove Sironi espone nel padiglione FIAT un monumentale pannello, alto quasi quattro metri. È un’apparizione tenebrosa, visionaria, wagneriana. Nel nero profondo della notte una colonna di camionette cariche di soldati si inerpica tra le rocce, mentre nel cielo una legione romana, guidata da un condottiero a cavallo, procede con i suoi labari verso l’empireo degli eroi. Sironi esprime ancora una volta il suo animo “abissale”, come diceva Arturo Martini, in questo paragone allucinato tra l’Italia delle colonie e la Roma dei Cesari, infondendo nel presente una grandiosità irreale.

Ma ormai non è più tempo di miti. La sua visione onirica («l’enorme tragedia del sogno», per dirla con Pound) sta per scontrarsi con la realtà. La più terribile delle realtà. Un mese dopo l’inaugurazione della “Mostra d’Oltremare” l’Italia entra in guerra.