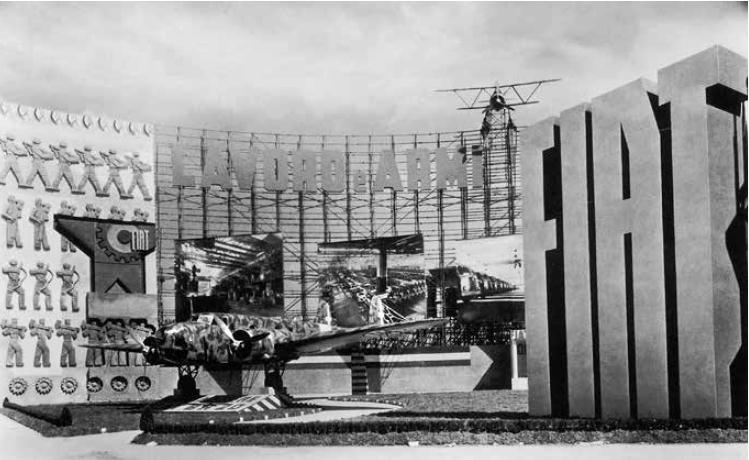

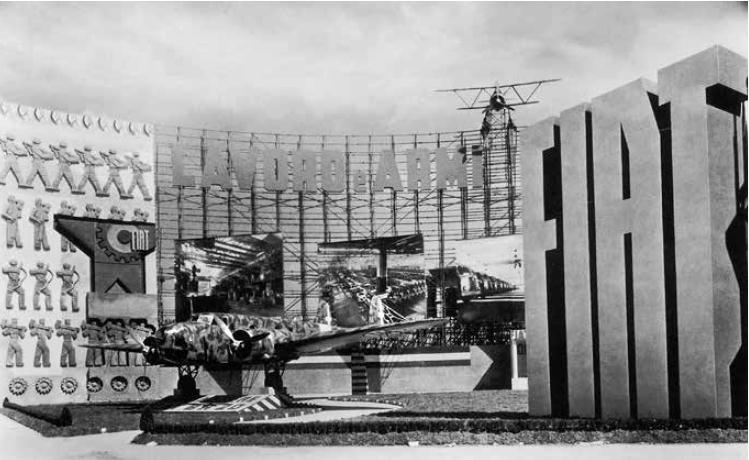

Il padiglione FIAT alla Fiera di Milano del 1941.

«Non sono rimaste che macerie e paura»

I primi mesi di guerra non sembrano portare cambiamenti nella vita di Sironi. In agosto, poche settimane dopo l’intervento italiano, gli giunge un nuovo incarico: Oppo gli chiede un pannello largo quasi diciassette metri e alto più di undici, dedicato all’Italia imperiale e destinato al salone centrale del palazzo dell’Autarchia e delle Corporazioni che Figini e Pollini stanno costruendo per l’E42.

L’artista, intanto, continua a lavorare con ritmi massacranti al grande rilievo per la facciata del palazzo del Popolo d’Italia. A metà agosto, stremato dalla stanchezza, cerca un po’ di riposo a Carrara, dove può anche seguire da vicino i marmisti. Scrive ad Aglae:

Ho dovuto… partire. Per due ragioni: 1° perché qui mi aspettavano 2° perché ero fisicamente a terra. Ogni anno di questa stagione mi viene un malvivere sempre più impressionante e a Roma con il caldo tremendo di quest’anno e le fatiche immense del lavoro non sapevo come andare avanti.1

Nonostante il vortice delle scadenze, non smette comunque di interessarsi ai problemi di poetica e di estetica che gli stanno a cuore. Quando il 12 settembre 1940 legge sul Popolo di Roma che l’“Associazione Italiana di Chimica e Tecnica” vorrebbe sostituire le misure inglesi usate in Italia con il sistema metrico decimale (una proposta ispirata, in realtà, non da ragioni scientifiche ma dal clima nazionalistico dell’epoca, esasperato dalla guerra) scrive il giorno stesso a Guido Baroni, direttore del giornale, approvando il proposito di «italianizzarci fin sopra i capelli», ma sollevando anche qualche dubbio:

Il sistema metrico decimale è italiano? Non è stato un frutto razionalizzante della rivoluzione francese? Io non so di altro, ma in architettura come in arte, materie di cui mi occupo, il sistema metrico è a mio giudizio estremamente dannoso. La misura “decimetro” è una misura esteticamente e praticamente inopportuna perché arbitraria rispetto all’ordine umano. In altri termini la misura istintiva che un essere umano adotta non corrisponde al decimetro o metro, che sono valori razionali, suddivisione di una dimensione terrestre e conseguenza di fenomeni della Fisica. Questo fatto è, ritengo, causa di errori, complicazioni e disarmonie nell’architettura di oggi.2

Sironi ha in mente “misure istintive” legate “all’ordine umano”, dunque. Ma cosa intende con queste ermetiche espressioni? Ci aiuta a comprenderlo Dino Campini, scrittore e amico dell’artista, che racconta di un loro lungo colloquio, avvenuto agli inizi degli anni cinquanta. Una sera, mentre stava disegnando un cartone, Sironi osserva, quasi parlando con se stesso:

Se si provasse a misurare questi segni si scoprirebbe che i volumi delle varie parti costituiscono un ritmo, un ritmo che si può misurare su quantità istintive che abbiamo in noi e che sono indipendenti da convenzioni scolastiche. […] Le misure convenzionali non sono giuste con la nostra necessità di armonia. Il sistema decimale è un errore. Le misure richieste dall’equilibrio del corpo umano, misure che contengono il ritmo universale dei fiori e dei cristalli, sono continuamente urtate dal sistema metrico.3

Sironi, riferisce sempre Campini, inizia così «a parlare della serie d’oro», cioè della sezione aurea che «deduce dalla Natura ritmi universali», e la contrappone alle unità di misura convenzionali. Vedendo un cartone centimetrato, anzi, esclama polemicamente: «Il metro è proprio una misura pazza, non nostra, inconcludente». Sironi, insomma, non crede nel metro illuminista, ma in una “misura istintiva” che l’uomo ha dentro di sé e che governa la natura e l’arte, la corolla di un fiore come le facce di un cristallo, l’anatomia di un corpo vivo come il canone di una figura dipinta. La misura istintiva, allora, non è che il numero d’oro di cui si discuteva agli inizi degli anni venti nel salotto di Margherita Sarfatti.

Mentre Sironi ragiona di queste cose i suoi quadri continuano a comparire, spesso a sua insaputa, in mostre grandi e piccole che gli suscitano una crescente insofferenza. Il 1° novembre 1940, per esempio, si apre al Kunsthaus di Zurigo la collettiva “Ausstellung Zeitgenössischer Italienischer Maler und Bildhauer”, organizzata da Maraini e dalla Biennale di Venezia, a cui la Galleria Milano ha inviato nove sue opere, tutte di vari anni prima: Il pescatore, Seminatore, L’incontro, L’albero, Nudo, Montagna, Composizione, Il ritorno dalla pesca e Il ciclista. Forte è l’irritazione dell’artista, che non si sente rappresentato da quei quadri e, più in generale, dai quadri. Deve però rassegnarsi perché, come gli spiega il suo avvocato, Barbaroux «ha un contratto che gli dà pieno diritto» di disporre delle tele.4 Il mercato, ancora una volta, è più forte dei suoi miraggi di un nuovo (e insieme antico) sistema dell’arte.

E siamo al 1941. Per tutto l’anno Sironi si concentra sulla scultura, dividendosi tra Roma e Carrara. Prima di tutto, come abbiamo già accennato, continua ad alleggerire il rilievo centrale del palazzo di Muzio e realizza gli altri elementi decorativi dell’atrio e del portale. Poi, in agosto, progetta una statua di Arnaldo Mussolini che non porterà a termine. Infine, in dicembre, rimette mano alla testa dell’Italia imperiale e scolpisce una cariatide in marmo per Aimetti, simile all’Italia dell’arengo.

Preso dall’arte plastica, non riesce a concentrarsi sul bozzetto per il palazzo dell’Autarchia e in febbraio chiede a Oppo una proroga di due mesi, la prima di una serie affannosa di dilazioni. Il progetto non sarà mai realizzato, ma anche l’E42 non avrà luogo e Sironi eseguirà solo, inutilmente, alcuni disegni per il manifesto della rassegna.

Puntuale a metà aprile si apre invece la Fiera di Milano, per cui cura l’allestimento del padiglione FIAT. All’ingresso, in particolare, colloca una stele monumentale dove compaiono lunghe file di lavoratori e soldati. È un’immagine che vuole paragonare l’impegno produttivo a quello bellico, ma anche questa volta (come nelle illustrazioni per Le due Triplici, realizzate ai tempi dell’altra guerra) ha qualcosa di araldico, lontano dai drammi reali del conflitto.

Forse nello stesso 1941 Sironi inizia a recarsi a Cortina, nei pochi momenti che può strappare all’impegno della pittura murale. Quell’anno, tra l’altro, Mario Rimoldi (sindaco del paese e proprietario dell’albergo Corona dove l’artista si ferma nei suoi soggiorni) diventa presidente della scuola d’arte locale e decide di destinarne alcuni spazi a studi per pittori, tra cui Sironi stesso. «Dall’albergo al suo studio si doveva camminare nella neve fino a mezza gamba» ricorda il critico Alfio Coccia che lo andava a trovare.5

Il padiglione FIAT alla Fiera di Milano del 1941.

Tutto sembra procedere quasi come in tempo di pace, dunque. Anche le scadenze sono assillanti come prima. Nel febbraio 1942, per di più, l’artista affronta i fastidi di un trasloco. Ormai non abita più a Roma ma esclusivamente a Milano e, visti i tempi difficili, lascia l’elegante palazzo di via Plutarco per trasferirsi in via Domenichino 7, una casa più economica in cui vivrà quasi tutto il resto della vita. In via Pagliano, a pochi metri di distanza, abitano Marta e Costantini e nel 1943, quando loro sfolleranno per i bombardamenti, vi troverà alloggio la famiglia di Ettore, giunta dalla capitale.

Come al solito Sironi ha bisogno di proroghe, differimenti, rinvii. Il 6 marzo 1942, con molto ritardo, accetta la proposta di Anti di dipingere un grande fregio per un salone della facoltà di Ingegneria, costruita sempre da Gio Ponti, ma gli fa capire che non potrà consegnarlo per la patriottica data del 24 maggio, fissata dal rettore per l’inaugurazione del palazzo. «Sironi è da incatenare altrimenti non ti farà nulla» è il prudente consiglio che Ponti dà ad Anti.6 Forse dovrebbe dare lo stesso suggerimento anche a Oppo, che il 10 marzo invia all’artista un ennesimo sollecito, inutile come i precedenti, per il bozzetto dell’affresco all’EUR.

Dottor Faust, atto I, scena I, 1942, particolare con il motivo del coccodrillo. Matita e tempra su cartoncino, 57,4 × 80,4 cm.

Certo, Sironi è ancora sommerso dal lavoro, ma il motivo dei suoi ritardi non è solo quello. Nello sfacelo dell’Italia che comincia a profilarsi, la speranza di “educare gli animi” attraverso la pittura murale inizia ad abbandonarlo. In questo periodo consegna invece scene e costumi per Il Dottor Faust di Busoni, rappresentato al teatro Comunale di Firenze il 28-30 maggio con la regia dell’amico Guido Salvini, nell’ambito del Maggio Musicale Fiorentino. Ambienta l’opera in un «mare di ombre»,7 come scrive a Labroca, direttore del Maggio. Per la prima scena, in particolare, pensa a una chiesa gotica immersa nel buio più cupo, dove un pipistrello vola nella navata e al soffitto è appeso un coccodrillo: un totem apotropaico, presente in certi santuari antichi, che qui acquista un sinistro significato di violenza. Tutte le scene sono cariche di una profonda tensione espressionista, ma Sironi si rifiuta di ingentilire i bozzetti. Piero Caliterna, il direttore dell’allestimento, non è Mussolini, e da lui non accetta ingiunzioni di addolcimenti.

Raccomando se possibile all’egregio Caliterna di non accomodarmi le scene dove egli le trova squilibrate o forzate, o tirate nel disegno o nel colore. Certi terremoti sono la vita dell’arte e dell’emozione. Se si fa ordine e si mette ogni cosa a posto si esce dalla magia e ci si ritrova in un mondo banale

scrive ancora a Labroca.8 Sempre in questo periodo è convinto da Gino e Peppino Ghiringhelli, direttori del Milione, a esporre nuovamente in una personale, a otto anni dall’ultima con Martini. La mostra, che si apre il 21 maggio 1942, è «strappata alla volontà stessa dell’artista», confessano i due galleristi.9 Non doveva esser stato facile persuadere Sironi, che da anni combatteva contro il mercato, ma il suo cedimento è solo apparente perché presenta solo studi per opere parietali, tra cui Aquila romana, San Marco, Approdo, Coro, Terra nativa, San Martino e Paesaggio all’orizzonte. I quadri esposti sono, per così dire, affreschi su tela, grandi decorazioni in piccolo, opere monumentali da cavalletto. Per dissipare ogni equivoco, poi, scrive per il catalogo (che uscirà solo l’anno successivo) un testo, Ragioni dell’artista, tutto incentrato sul valore della grande decorazione.

Con quella mostra Sironi stringe un rapporto profondo, di lavoro ma anche di amicizia, con i Ghiringhelli, che diventano i suoi principali mercanti, subentrando a Barbaroux. Oltre al Milione, gli è vicina in quel periodo la Galleria del Cavallino, che Carlo Cardazzo ha aperto un mese prima a Venezia.

Collezionista appassionato fin dalla giovinezza, Cardazzo già negli anni trenta aveva nella sua raccolta diverse opere sironiane, tra cui La lampada, (1919, poi Jesi), Il ferroviere (1922 circa), L’aratro (1928, poi Deana), Il ritorno dalla pesca (1930 circa) e L’incontro. Alcune di queste sono esposte nella collettiva inaugurale della galleria e in una successiva, aperta in giugno negli stessi giorni della Biennale (a cui Sironi non partecipa). «La vera Biennale era in quelle sale» nota Libero De Libero.10

Intanto da qualche tempo l’artista, nonostante la sua insofferenza per il quadro, torna ogni tanto al cavalletto. Riprende prima di tutto il tema più suo, quello con cui la sua pittura quasi si identifica ma che negli anni trenta aveva praticamente abbandonato: il paesaggio urbano. Ne aveva già esposto uno nell’aprile 1941, in una collettiva al Milione intitolata appunto “Opere recenti”, mentre un altro era comparso nella mostra della collezione Valdameri alla Galleria di Roma, nel gennaio-febbraio 1942, dove un critico aveva notato espressamente il suo «Paesaggio urbano di quest’anno, apocalittico nei grigi e nei neri».11

Dalla fine del 1942, poi, altri temi lo interessano, quali le «figure sedute», come le chiama Costantini,12 e le composizioni neometafisiche. Le prime sono figure immobili che sembrano non avere più capacità o libertà di agire. Sedute in una condizione non di riposo ma di inerzia, esprimono un senso di stupefatta impotenza, come se fossero murate in uno spazio – o in un destino – immodificabile. Nelle opere neometafisiche compaiono invece manichini mutilati e approssimativi, fermi tra poliedri solitari, squadre e piramidi straniate, frammenti di volute e cornicioni caduti al suolo, pietre angolari scartate dai costruttori e ormai inservibili, erme senza nome e senza volto. Sulla Rivista del Popolo d’Italia, nel gennaio e nel maggio 1942, l’artista aveva già disegnato due illustrazioni con frammenti architettonici incongrui e senza scopo, ma su quel motivo episodico si innesta ora la suggestione dell’imponente antologica di Carrà, l’evento più importante della stagione espositiva milanese, aperta alla Pinacoteca di Brera alla fine di maggio. Sironi la vede certamente, perché anche lui in maggio-giugno espone in quelle sale, in una collettiva di disegni ordinata proprio accanto a quella di Carrà. Certo, non aveva bisogno di una mostra per conoscere la Metafisica, ma alcuni capolavori dell’amico come L’idolo ermafrodita, Natura morta con la squadra, Penelope, Madre e figlio, L’amante dell’ingegnere lo spingono a ripensare al mondo dei manichini. Lo si nota soprattutto nell’Eclisse del 1943 ex Pallini, nella Metafisica del 1942 già Mattioli e nella Composizione del 1944 ora al MART. Negli anni più terribili della guerra Sironi dipinge un mondo colpito da un sortilegio misterioso, in cui l’esistenza con la sua smorfia feroce si allontana dall’arte e la pittura diventa il luogo dell’assenza di vita, un museo di calchi e reliquie. Se la storia mostra un volto indecifrabile, anche la pittura suscita interrogativi senza risposta. Nei quadri sironiani, ora, non ci sono più lavoratori, costruttori, pescatori, ma cavalieri-giocattolo, reperti dimenticati nei solai, marionette a cui manca una mano o un braccio, statue dagli arti fuori posto e fuori uso: simulacri, insomma, che non hanno più compiti perché sono incapaci di svolgerli. Il loro è un mondo in cui tutti, forse, sono già morti senza saperlo.

Mentre Sironi dipinge opere neometafisiche si apre, nel ventennale della marcia su Roma, il palazzo del Popolo d’Italia. Non c’è inaugurazione e il giornale si installa nella nuova sede in modo anonimo, in una piazza Cavour coltivata a grano, come lo erano anche il sagrato del duomo e altre piazze milanesi, secondo i poveri espedienti dell’economia di guerra. Il 28 ottobre l’artista pubblica una vignetta sul Popolo d’Italia: l’unica del 1942, l’ultima a sua firma che compare sul quotidiano. Per la ricorrenza Mussolini gli invia una fotografia con dedica: «Al camerata del vecchio e nuovo tempo Mario Sironi» e il “camerata” gli risponde con una lettera in cui, tra le espressioni di lealtà («Nulla poteva darmi maggior gioia del Vostro ricordo del mio “tempo antico” che vuol dire della mia lontana immacolata ardentissima e totale fedeltà»), trapela già un sentimento di angoscia. «Che Iddio protegga Voi e con Voi tutti noi» conclude, e l’espressione suona disperata in un momento in cui si usava terminare le lettere con un roboante “Vincere!” che sostituiva i normali saluti.13

Altri riconoscimenti, comunque, non gliene giungono. Il 12 novembre l’amministratore del Popolo d’Italia scrive a Mussolini per sollecitare la nomina di Sironi ad accademico:

Ai primi di dicembre avranno luogo nuove nomine all’Accademia d’Italia. Sironi non è solo un grande artista, vorrei dire che è l’unico artista che lascerà una traccia profonda della Vostra Era.14

La lettera rimane senza risposta. Mussolini, è vero, dichiara a De Begnac che non può far entrare Sironi nell’Accademia d’Italia perché sarebbe accusato di favoritismi verso il suo antico collaboratore, ma allora la stessa considerazione avrebbe dovuto valere anche per Marinetti, che invece da anni aveva ottenuto la feluca. Non sono comunque questi mancati riconoscimenti ad angustiare l’artista. Mentre la sua sensibilità drammatica lo porta già ora a presagire la sconfitta, con un pessimismo della ragione cui corrisponde sempre meno un ottimismo della volontà, preoccupazioni più personali lo addolorano. Giulia ha ormai ottantadue anni, è malata, e decide di andare ad abitare da Matilde, che era sfollata a Bergamo con le figlie. Temendo quella contiguità, Sironi cerca, come testimoniano le sue lettere degli inizi del 1943, l’aiuto di Gladys, la nipote a cui durante l’altra guerra aveva scritto tante tenere cartoline. La ragazza si è appena sposata, ha a sua volta pressanti impegni familiari non se la sente soprattutto per non contrastare la volontà della nonna. Sempre nel 1943 l’artista deve lasciare Milano che ormai vive l’incubo di continui bombardamenti. Probabilmente di questo periodo, perché accenna agli sfollamenti, è una lettera non datata in cui osserva con amara ironia:

Spero che Dio si dimentichi ogni tanto di me e mi risparmi qualcuna delle birbonate che mi tiene sempre in serbo, ma per ora non sembra. Egli ha buona memoria e ci tiene a ricordare che tra Lui e il diavolo l’uomo è sempre costretto a fare una grande confusione.15

Il 19 marzo scrive invece ad Anti da Verona:

La vita continua a esser difficile. Dacché a Milano sono venute tante novità, io, non certo per timore personale, ma per mettere in salvo il mio lavoro (una enorme quantità) ho dovuto cercare una sistemazione ma non c’è stato verso di trovarla. Vi scrivo ora da Verona, nientemeno, dove ancora inutilmente sto cercando. E ho un mare di lavoro da finire e da cominciare. Dove trovare un asilo per lavorare?16

La ricerca di un asilo può essere ostacolata, a volte, da motivi curiosi. Lisa Ponti, la figlia del grande architetto, ricorda di aver telefonato a Sironi nel 1943 offrendogli ospitalità nella casa di Civate dove lei e la famiglia erano sfollati. L’artista aveva rifiutato perché «gli era entrato un pipistrello in casa, non sapeva come fargli riprendere il volo e non voleva abbandonarlo».17 Una sistemazione per le sue opere, comunque, la trova poco tempo dopo a Cavernago, un antico feudo dei Colleoni a pochi chilometri da Bergamo, dove erano le figlie. Appena può, cioè di rado, ci si reca anche lui. In maggio scrive ad Aglae:

Speravo di venire a Cavernago e mi ripromettevo di vedervi di avervi anche finalmente con me. Ma il lavoro non mi dà requie nella paura del domani per le spese frenetiche – le biciclette me le hanno rubate – Verrò certo anzi verrò per un poco tra poco e potrò rivedervi.18

Solo un mese prima, il 15 aprile, Giulia si era spenta all’ospedale di Bergamo. Al vecchio amico Paolo Buzzi, che gli aveva inviato una lettera di condoglianze, Sironi aveva confidato:

La mamma era malata da due anni. Ora ha finito di soffrire. Ora è molto più felice di noi. Io lavoro durissimamente e in silenzio. Sono sempre il vecchio lupo indomato e non ho perduto un minuto. Ma la vita è dura per il lavoro. La guerra mi ha spezzato lo slancio esterno!19

In effetti già da tempo Sironi aveva rallentato l’esecuzione delle opere monumentali. I bozzetti per Oppo e Anti non li aveva nemmeno iniziati, e non per l’assillo di nuovi lavori, che l’Italia in guerra non poteva più commissionare. I suoi impegni nel 1943 sono anzi limitati e sostanzialmente si riducono alle scene e ai costumi per il Don Carlos di Verdi, che completa quasi interamente a fine aprile, come risulta dalle lettere a Labroca.20 Per l’opera disegna dei paesaggi senza luce e due architetture spettrali, anche se segnate dalla consueta grandiosità: un arco più funebre che trionfale e una loggia immersa nelle tenebre.

Non smette comunque di pensare alla pittura murale, almeno come tecnica, linguaggio, stile. Mentre, sempre in aprile, lascia senza risposta una lettera di Egidio Bonfante (direttore di Posizione, la rivista del GUF di Novara), che gli chiede una cartella di litografie, in maggio quando apprende che Brancaccio, esponente del “Novecento” napoletano, gli insegnerebbe volentieri i segreti dell’encausto, si precipita a scrivergli:

Don Giovanni Fallani mi scrive da Roma a proposito delle mie ansiose ricerche di una pittura all’encausto che mi sembra adatta a risolvere i problemi che i miei sforzi di pittura murale mi hanno messo davanti. Mi dice appunto della vostra cortese offerta di insegnarmi i mezzi tecnici di questa pittura e potete immaginare con quale ansia e quali speranze io ora vi scriva e quale gratitudine io senta dovervi, se davvero vorrete, come tanto fervidamente spero, mettermi sulla buona via a tale proposito.21

Pressappoco in questo periodo esce finalmente il catalogo della mostra del Milione, con Ragioni dell’artista e un cupo testo introduttivo di Bontempelli. In pagine di lucida intensità lo scrittore vede nella pittura sironiana una «tragedia astratta, priva di eroe e di coro», il «libro di una religione senza speranza: apocalisse immobile di là da ogni possibile palingenesi».22 La sacralizzazione del fascismo, potremmo tradurre, si è tramutata in un culto disperato.

Mancano ormai poche settimane al 25 luglio. Da Dongo – il luogo drammaticamente profetico dove si trasferisce in estate – Sironi assiste con angoscia alla caduta del fascismo. È ancora in edicola l’ultimo numero della Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, per cui aveva disegnato rocce colossali. Il suo mondo invece sta andando in polvere e anche lui potrebbe dire, con Neri, «guardo una mistica frana di castelli in aria».

Già in settembre, comunque, aderisce alla Repubblica Sociale, incapace, per quel suo senso nietzschiano e quasi militaresco di fedeltà, di staccarsi dal capo. Dal fascismo non prende nessuna distanza. Troppo profonda, per lui, era stata l’identificazione della grandezza dell’Italia con la figura di Mussolini. Una tardiva resipiscenza gli sarebbe sembrata una diserzione, una scorciatoia opportunistica, uno scendere dal carro del perdente. In una lettera a Rossana del 21 settembre 1944 leggiamo queste parole: «Ricorda la Patria. Essa è sacra come Dio e disprezza i traditori».23 Della sua salvezza personale non si preoccupa per nulla, anche se non si fa illusioni sull’andamento della guerra e sulla rifondazione fascista di Salò. Su un foglio ritrovato nel suo studio, scritto tra il 1944 e gli inizi del 1945, leggiamo:

Ogni giorno è lo sforzo immane di vivere, di resistere con questo cuore schiantato dalla enorme fatica di esistere […]. Ogni sera prima che i sonniferi mi inchiodino al sonno sono ore terribili – ore con la morte ore con la follia che mi rode il cuore. Non c’è nessuno qui vicino a me, ancora e sempre solitudine atroce […]. In certi momenti mi illudo ancora. Poi torna a soffiare il vento livido orrendo […]. S’è tutto rotto in questi mesi, tutto. Non sono rimaste che macerie e paura.24

Nel 1944 riprende però a esporre. La vita dell’arte è talmente precaria, nelle città sotto il flagello delle incursioni aeree, che le sue antiche polemiche contro le mostre sono ormai sopite. La galleria del Milione era andata distrutta nei bombardamenti dell’agosto 1943, ma i Ghiringhelli riescono coraggiosamente a riaprire uno spazio in via Manzoni, dove nel marzo 1944, quasi come una sfida, inaugurano una collettiva di opere recenti, dipinte esclusivamente negli ultimi tre o quattro mesi. Sironi presenta Il gasometro ora al MART, Medea e forse un’altra periferia, oltre ad alcuni disegni. «Sironi pare ritornato al periodo dei paesaggi urbani, ma con vigore più pesante, meno ermetiche bloccature» scrive un critico.25 In effetti la differenza più evidente tra le sue Periferie recenti e quelle degli anni venti è proprio nel disegno che tende ad allentare i contorni, nella pennellata più materica che macchia il cielo con pesanti ditate di colore e a volte trasforma il motivo delle finestre in una gocciolante punteggiatura, suggerendo un senso di vulnerabilità.

Pochi mesi dopo, in giugno, Sironi tiene un’altra personale al Milione, con Virgilio Guidi. Espone venti quadri recenti, tra cui Donna sdraiata della collezione Pallini, L’Autunno, Mito, le “figure sedute” e alcune composizioni suddivise in riquadri come affreschi in miniatura. È una mostra dove il progetto cede il posto alla nostalgia: Sironi non presenta più bozzetti ma evocazioni, se non surrogati, della pittura murale. Ed è una mostra poco recensita: Il Popolo d’Italia e L’Ambrosiano hanno chiuso le pubblicazioni, il Corriere tace.

Ma ormai ben altre recensioni si prospettano. Il crollo definitivo del fascismo è questione di mesi e la resa dei conti è alle porte.