Sport stellt einen integralen Bestandteil der Lebenswelt des jugendlichen Sportlers dar. Wenn man davon ausgeht, dass sich die menschliche Persönlichkeit aus der Wechselwirkung von Umwelteinflüssen und individuellen Anlagen und Fähigkeiten entwickelt, muss dem Sport eine wesentliche Funktion in diesem Prozess zugeschrieben werden. Aus der gelungenen Synthese der Person-Umwelt-Beziehung resultiert die Persönlichkeit des Sportlers.

Sportliche Leistungen finden deshalb in der Qualität personaler Fähigkeiten ihre Bedingung. Davon leitet sich die anthropologisch begründete und sportlich unverzichtbare Erkenntnis ab, dass die Entwicklung der Persönlichkeit Vorrang in jedem jungen Sportlerleben haben muss. Je stabiler die Persönlichkeit des Sportlers ausgebildet ist, desto unabhängiger wird er in seinem Selbstwertgefühl und seinem Selbstvertrauen von schwankenden Leistungen, von Sieg und Niederlagen, von Erfolg und Misserfolg.

Nur wer die Niederlage nicht fürchtet, kann alle positiven Kräfte für die beste Leistung aktivieren.

Auch der Sportpsychologe, der Jugendliche im Hochleistungssport betreut, muss sich der pädagogisch-psychologischen Aufgabe bewusst sein und sein Tun einer verantwortlichen Reflexion unterziehen. Es genügt weder, körperliche Fähigkeiten zu entwickeln, um die beste Leistung zu erreichen, noch rein psychoregulativ auf den Jugendlichen einzuwirken, um alle Störfaktoren auszuschalten. Der Psychologe muss abwägen, in welchem Maß äußere Einflüsse den jungen Menschen in seiner Gesamtentwicklung betreffen. Auch er trägt die Verantwortung dafür, dass alle Faktoren der Lebenswelt des Sportlers so aufeinander abgestimmt werden, dass er sie in seiner Persönlichkeit verinnerlicht, um diese auch in der Zukunft offen und aufnahmebereit zu erhalten.

Jede psychologische Arbeit mit Jugendlichen beinhaltet in irgendeiner Weise eine pädagogische Dimension. Kenntnisse über die Entwicklung der Identität des jungen Menschen und die Rolle, die dabei der Sport spielt, helfen dem Trainer beim Umgang mit jugendlichen Sportlern und bei der Beurteilung abweichender Verhaltensweisen.

Es gibt die verschiedensten Redewendungen, die Bezug darauf nehmen, ob sich der Mensch seiner Identität bewusst ist, ob er Zweifel an ihr hegt oder ob er auf der Suche nach dieser eigenen Identität ist. „Ich bin Judokämpfer!”, durch diese Aussage identifiziert sich z. B. der junge Mensch mit der Rolle des Kampfsportlers. Diese stellt jedoch nur einen Teil seiner Gesamtidentität dar. Es ist zu fragen, welchen Stellenwert die Identität des Judokämpfers in der Gesamtidentität des Sportlers einnimmt. Nicht nur als Judokämpfer besitzt er eine Identität, sondern auch als Sohn, als Freund, als Bruder oder als Lehrling oder Student. „Ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin!”, dieser Ausspruch eines Sportlers weist darauf hin, dass er in seinem Selbstverständnis und in seiner Umweltbeziehung verunsichert ist. Weitere Beispiele des Identitätsbezugs kommen in folgenden Sätzen zum Ausdruck: „Er hat sich selbst aufgegeben!”, „Er weiß nicht, wer er ist!”, „Er hat ein verschobenes Selbstbild!”, „Er ist immer noch auf der Suche nach sich selbst!”, „Er ist sich seiner selbst nicht sicher!” Gerade der Wettkampfsportler braucht ein stabiles Ich, eine klare Identität, die ihn mit seiner Umgebung und seinen Gegnern im Gleichgewicht hält und die auch durch Niederlagen nicht ins Wanken gerät.

Die Frage „Wer bin ich?” darf nicht nur durch Feststellen der sportlichen Leistungsfähigkeit beantwortet werden.

Die Ursprünge von übergroßer Nervosität, von Minderwertigkeitsgefühlen, von hoher Aggressivität oder zu schneller Resignation sind häufig in Störungen der Identitätsentwicklung zu suchen. Zur Analyse der Identitätsentwicklung bzw. der sportlichen Identität kann auf Theorien zurückgegriffen werden, die Erikson (23), Veelken (125) und Mead (74) beschrieben haben. Identität wird als Produkt und Ziel der Sozialisation verstanden. Am Ende sollen die für viele Menschen offenen Fragen „Wer bin ich?” und „Was soll ich hier?” beantwortet werden. Unsere Vorfahren hatten darauf leichter Antworten parat. Das gesellschaftliche Leben früherer Generationen war mehr als in unserer Zeit durch Institutionen, Sitten und Gebräuche bestimmt. Die Menschen wurden in einen Kulturraum hineingeboren, der es ihnen relativ leicht machte, ihre Identität zu finden. Ein Bauer war ein Bauer, die Frau die Hausfrau, der Lehrling derjenige, der sich unterordnen musste. In unserer Zeit ist eine Auflockerung der strengen Verhaltensnormen und Gebräuche zu beobachten. Sinngebungen, die früher Einfluss auf die Identitätsentfaltung nahmen, z. B. Autoritätsglaube oder Vertrauen in Traditionen, werden immer mehr in Frage gestellt. Hinzu kommt, dass die Identitätsentwicklung durch Jugendarbeitslosigkeit, Konkurrenz und Leistungsdruck in Schule und Beruf und durch die Vielzahl der gesellschaftlichen Rollen erschwert wird.

Die Identitätsentwicklung des Jugendlichen von heute muss ihn auf das Leben in der Welt von morgen vorbereiten. Unter diesem Aspekt gewinnt der Sport als stabilisierender Faktor eine besondere Bedeutung für die Lebensbewältigung des Jugendlichen. Das sportliche Handeln muss als Bestandteil des gesamten Lebens eine Stufe der Identitätsentfaltung darstellen.

An der Schwelle zum Erwachsenenalter steht der Jugendliche vor dem Problem, seinen Sport in seine Lebenswelt zu integrieren. Er muss sich die Fragen stellen: „Welche Bedeutung, welchen Sinn hat mein Sport? Wer bin ich als Sportler? Ist es sinnvoll, dem Sport so viel Zeit zu opfern? Welchen Stellenwert, welche Position bringt mir der Sport bei meinen Freunden, in der Gesellschaft? Genügt der Sport, um mich selbst zu finden, meine Persönlichkeit in all ihren Anlagen zu entfalten?”

Die Identität entfaltet sich, ähnlich wie Jung (48) den Individuationsprozess beschrieben hat, in der Auseinandersetzung des Menschen mit der gesellschaftlichen Umwelt und der Fähigkeit, selbstständig auf diese Umwelt zu reagieren. Bei gelungener Identitätsentfaltung wird der Mensch trotz seiner Einzigartigkeit nicht durch Isolierung aus dem Beziehungsnetz zu anderen ausgeschlossen. Andererseits lässt er sich aber auch nicht total an die für ihn bereitgehaltenen sozialen Erwartungen anpassen (125).

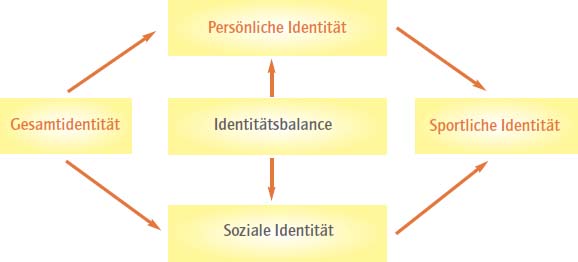

Abb. 1: Komponenten der Identität

Auch der Sportler muss seine Identität entfalten. Dies kann nur gelingen, wenn er die Rolle, die er im Sport spielt, mit den Erwartungen der anderen und seiner eigenen selbstkritischen und autonomen Stellungnahme ins rechte Maß zu setzen vermag. Nur dadurch erfährt er Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in einer sich dynamisch verändernden Lebenswelt. Um den Begriff „Identität” noch näher zu fassen und den Stellenwert der sportlichen Identität differenzierter aufzuzeigen, kann die Gesamtidentität in die Komponenten der persönlichen Identität und der sozialen Identität zerlegt werden (Abb. 1) (23, 125).

Die soziale Identität beinhaltet diejenigen Verhaltensweisen, die auf Grund der Rollenerwartungen und durch Übernahme von Haltungen und Einstellungen anderer entstehen. Auch die Rolle des Sportlers, des Judokämpfers, des Tennisspielers oder des Rennläufers ist Bestandteil der sozialen Identität. Alle Identitäten erfordern einen anderen, für den man diese Identität einnimmt. Soziale Identität könnte man deshalb auch als Identität für andere bezeichnen.

Sie stellt die Antwort des Einzelnen auf die Haltung und Erwartung der anderen ihm gegenüber dar (125). Diese Reaktion beinhaltet gleichzeitig ein Moment der Freiheit. Es kommt darin zum Ausdruck, dass der Mensch selbst zu entscheiden vermag, ob er die Haltung der anderen total und unreflektiert übernimmt oder sie distanziert kontrolliert, sodass er in seiner Reaktion eigene Wünsche realisieren kann. Diese Antwort auf die Erwartungen der anderen wird durch die Entwicklung der persönlichen Identität bestimmt.

In der persönlichen Identität kommt das Bewusstsein des eigenen Selbst zum Ausdruck. Dieses gründet in den ganz persönlichen Erfahrungen des Lebens und im Wissen um die eigene, unaustauschbare Existenz: „Ich weiß, dass ich so bin, wie ich bin, kein anderer kann so sein wie ich!”

Dieses Bewusstsein ist für jeden Wettkampfsportler die Grundlage der individuellen Steuerung sportlicher Handlungen und des Wettkampfs.

Wenn es ihm gelingt, seine soziale Identität („Was erwarten die anderen von mir?”) mit seiner persönlichen Identität („Ich werde die Aufgabe so lösen, wie ich es für richtig halte!”) ins Gleichgewicht zu bringen, so befindet er sich im Zustand der „Identitätsbalance” (135). Identitätsbalance bedeutet für den Sportler, dass er zwischen den Anforderungen und Erwartungen der anderen und der Freiheit, das eigene Verhalten nach eigenem Gutdünken und eigenen Maßstäben zu lenken, steht (Abb. 2).

Abb. 2: Identitätsstruktur nach Veelken

Soziale Einflussfaktoren wie die Erwartungen und Wünsche von Freunden, Zuschauern, Presse und Medien dürfen nicht so dominieren, dass sie die Entfaltung des eigenen Könnens, die individuellen Fähigkeiten, die Gefühle und Vorsätze überdecken oder stören.

Deutlicher wird dieses Identitätsgleichgewicht bei der Betrachtung seiner Störungen.

Störungen der Identität erschweren den Umgang mit anderen, schaffen persönliche und soziale Konflikte und verhindern die Entwicklung der eigenverantwortlichen und doch sozialgebundenen Persönlichkeit. Im Sport sind, mehr oder minder ausgeprägt, Störungsrichtungen in sozialer oder in personaler Hinsicht zu beobachten.

Ein überspitztes Beispiel für derartige Störungen wäre: Ein jugendlicher Sportler übernimmt die Ansichten, Haltungen und Einstellungen des Trainers. Er ahmt dessen Sprechweise nach, kleidet sich wie dieser, führt folgsam alle Anweisungen aus, sucht ständig dessen persönliche Nähe und hat während des Kampfs ständig Blickkontakt mit ihm. Stets versucht er, sich so zu verhalten, wie es vom Trainer gewünscht bzw. gerne gesehen wird. An Wettkämpfen, zu denen ihn der Trainer nicht begleiten kann, nimmt er entweder nicht teil oder vollbringt nur schwache Leistungen oder versagt völlig.

Dieser Jugendliche läuft Gefahr, sich zu einem völlig angepassten Wesen zu entwickeln. Seine soziale Identität hat sich zur totalen sozialen Anpassung an die Anforderungen, Haltungen und Erwartungen des Trainers entwickelt. Auch gegenüber Freunden, Nachbarn und Bekannten zeigt er ähnlich extremes Anpassungsverhalten.

Das Beispiel soll zeigen, dass die Anpassung an die Wünsche der anderen so weit gehen kann, dass eigene Reflexionen und Interpretationen der Situation nicht mehr stattfinden. Die Verhaltensweisen werden durch Fragen gesteuert, wie: „Wie wirke ich auf die anderen?”, „Handle ich so, dass ich ihren Erwartungen entspreche?” Zugunsten der Erwartungen der anderen verzichtet er auf seine persönliche Identität.

Diesen Vorgang bezeichnen wir als Entfremdung (74, 125).

Durch die totale Anpassung erreicht der Sportler zunächst, dass er nicht in Konflikt mit dem Trainer und den anderen gerät. Zwischen seinen Wünschen und den Erwartungen anderer gibt es keine Widersprüche. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück, verdrängt oder verleugnet sie.

Dieser Verdrängungsakt hat den völlig angepassten Sportler zur Folge und verhindert die Entwicklung einer entscheidungsfähigen, selbstkompetenten Persönlichkeit.

Die Ausbildung ganz persönlicher Qualitäten, die dem Sportler in der Gruppe seine Individualität verleihen, wird dadurch unterbunden. Der „mündige” Sportler bleibt auf der Strecke.

Die Anpassung an das Beziehungsgeflecht einer Mannschaft oder an die Zielstellungen des Trainers darf nicht so weit gehen, dass sie zur Unterwürfigkeit und Aufgabe eigener Entscheidungskompetenz führt. Anpassung als Antwort auf die Angst, als Außenseiter zu gelten, vielleicht in der Mannschaft nicht mehr beliebt zu sein oder ausgeschlossen zu werden, kann eine Konformität des Denkens und Wertens zur Folge haben, die letztendlich dazu führt, dass der Einzelne seine eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse gar nicht mehr erkennt und wahrnimmt. Am Ende stehen die Unsicherheit, die Krise, der Konflikt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Anerkennung der Anpassung ausbleibt.

Der überangepasste Mensch ist dauernd bestrebt, sich seine Anpassung wie eine Leistung anerkennen zu lassen. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, treten Frustrations- und Aggressionserscheinungen auf, schlimmstenfalls kommt es zu einer generellen Verarmung an sozialen Gefühlen. Rücksichtnahme, Selbstvertrauen, Gemeinschaftsstreben – Gefühle und Emotionen, die zum Aufbau einer stabilen Persönlichkeit bedeutsam sind – werden kaum weiter ausgebildet.

Eine solche einseitige Verlagerung der Identitätsentwicklung im Sinne der Entfremdung zu verhindern, stellt eine wesentliche pädagogisch-psychologische Aufgabe für Betreuer und Trainer jugendlicher Sportler dar.

Die Gratwanderung, auf der einen Seite Leitfigur und Führer zu sein und auf der anderen Seite Emanzipation und Entscheidungsfähigkeit seiner Schützlinge zu fördern, kann nur gelingen, wenn der Trainer die Überzeugung vertritt, dass nur derjenige Sportler oder diejenige Sportlerin zur Höchstleistung befähigt ist, der/die gelernt hat, Konzentration, Willensstärke und körperliche Fähigkeiten aus sich selbst heraus zu mobilisieren und zu steuern.

Daraus lassen sich folgende Konsequenzen ableiten:

Neben der überakzentuierten sozialen Identität, die zu totaler Anpassung und Institutionalisierung führt, gibt es auch die entgegengesetzte Tendenz. Sie zeigt sich durch die Überbetonung der persönlichen Identität. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Sportler so in seiner Meinung, seiner Haltung, in seiner Egozentrik bis zur Isolierung befangen ist, dass er die Haltung und Erwartung der anderen nicht mehr wahrnimmt und sie deshalb auch nicht mehr in seine eigene Identität einverleiben kann. Dadurch verliert er die Fähigkeit, eine Rolle, eine Position oder eine Funktion im sozialen Feld einzunehmen. Blockt der Sportler den sozialen Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden oder Betreuern ab, gerät er in eine Isolation, die die weitere Entfaltung seiner Identität verhindert.

Die Ursachen können in der Angst zu suchen sein, sich in der Gruppe zu verlieren, nicht mehr zu wissen, wer man selbst ist, oder aber auch in rigider Selbstbezogenheit, die auf einem Mangel an sozialen Lernprozessen in der Vergangenheit beruht. Persönliche Bedürfnisse erlangen die Oberhand, soziale Kontakte werden abgebrochen oder vermieden.

In diesem Zustand der Isolation steht die eigene Person im Mittelpunkt des Denkens und Fühlens. Erwartungen der anderen oder soziale Rollenfunktionen finden keinen Platz mehr. Auf diese Weise tritt eine Verschiebung zur Überakzentuierung der persönlichen Identität ein, die sich in Egozentrik, sozialer Abkopplung, Kontaktarmut bis hin zur Vereinsamung zeigt.

Viele Eltern machten in diesem Zusammenhang negative Erfahrungen, wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter in den Sportverein schickten, damit sie dort im Feld der Gleichaltrigen soziale Erfahrungen sammeln sollten. Sie beachteten nicht, dass Neuankömmlinge oft als unbekannte Eindringlinge von der Gruppe abgelehnt oder nur zögernd aufgenommen werden. Jedes neu ankommende Mitglied bedeutet eine innere Umwandlung der Sympathie- oder Leistungsstruktur der Gruppe. Es bedarf einer gewissen Zeitspanne und der Unterstützung von Trainer und Betreuer, den Integrationsprozess in Gang zu bringen. Gelingt die Integration des Neulings nicht, besteht die Gefahr, dass er sich zurückzieht. Er bleibt zu Hause, lehnt weitere Kontakte ab, verlässt sein Zimmer nicht mehr, spricht kaum noch und kann schlimmstenfalls zum isolierten Eigenbrödler werden.

Im Sport kann sich eine solche Überakzentuierung der persönlichen Identität dahingehend auswirken, dass der Sportler unfähig wird, Rollen anderer einzunehmen. Beispielsweise muss der Judokämpfer auch die Rolle seines Gegners übernehmen können, beim Tennisspiel muss die Reaktion des Gegners in der eigenen Person angelegt sein. Der Sportler muss wissen, welchen Kampfstil oder welche Taktik der Gegner anwendet. Dies setzt voraus, dass er die Haltung des Gegners in sich selbst präsent hat, um darauf reagieren zu können.

Jeder Wettkampf, der die unmittelbare persönliche Auseinandersetzung mit dem Gegner verlangt, stellt ein Wechselspiel von Reaktionen dar, in dessen Verlauf die Haltung des einen die passende Haltung des anderen auslöst. Dieser Prozess der Rollenübernahme und deren Einverleibung legt vor allem im Alter von etwa 6-11 Jahren den Grundstein für die spätere Identitäts- und Leistungsentwicklung. Deshalb werden im Folgenden einige wesentliche Gesichtspunkte aufgezeigt, die die Problematik der Integration des Wettkampfs in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ansprechen sollen.

Die Lebenswelt des Kindes prägt seine Identitätsentwicklung. Sie enthält alle Einflussfaktoren der Sozialisation, die für die Ausbildung der sozialen und persönlichen Identität verantwortlich sind.

Sofern die Lernprozesse, die zur Sozialisation des Kindes führen, geplant sind, sprechen wir von Erziehung (59).

Viele Lernprozesse, vor allem in zunehmendem Alter, verlaufen jedoch ungeplant. Kinder beobachten Erwachsene, Vorbilder; sie lernen durch eigenes Ausprobieren und Erproben, sie machen gute und schlechte Erfahrungen mit Erwachsenen und Gleichaltrigen. Die wichtigsten Sozialisationsfelder des Kindes sind Elternhaus, Kindergarten, Schule, Gleichaltrige, Freizeit, Gruppen und Vereine.

Sie prägen die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und entwickeln eine breite Palette emotional-sozialer, intellektueller und motorischer Fähigkeiten. Auch der Sport stellt einen Bestandteil dieses Einflussfeldes dar. Trainer und Erzieher müssen jedoch dafür Sorge tragen, dass der Sport nicht zu einer Einengung der Lebenswelt der Kinder führt (Abb. 3).

Spielen und Entdecken ist nur in der kindlichen Lebenswelt möglich, die unter Ausschluss der Erwachsenen existiert.

In der Auseinandersetzung und der Kooperation mit Gleichaltrigen lernen Kinder Verhaltensregeln, entwickeln sie Fähigkeiten, bewerten und beurteilen sie sich selbst. Sie setzen sich mit ihrer ganz persönlichen Umwelt in ein psychisches Gleichgewicht als Voraussetzung und Baustein für eine stabile persönliche Identität.

Abb. 3: Sozialbeziehungen der Kinder

Auch für sportlich hochbegabte Kinder gilt die Forderung:

Persönlichkeitsentwicklung geht vor Leistungsentwicklung!

Kinder, die mit dem Vertrauen in den Wettkampf gehen, dass sie nicht nur wegen ihrer Leistungsfähigkeit, sondern um ihrer selbst willen von Trainern und Betreuern geschätzt werden, entwickeln Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Sieg oder Niederlage dürfen nicht die Gradmesser der Persönlichkeitsbeurteilung sein. Kinder, die sich auf dem Weg zu einer ausbalancierten Identität befinden, werden auch ihre beste Leistung erbringen.

Stets ist daran zu denken, dass die Sportkarriere nur einen relativ kurzen Abschnitt im Leben umfasst. Talente können scheitern. Dann besteht die Gefahr, dass Langeweile eintritt, keine Ziele mehr vorhanden sind, Selbstunsicherheit entsteht, soziale Beziehungen fehlen und ernsthafte Identitätsstörungen das Leben des jugendlichen Menschen erschweren. Dieser pädagogisch-psychologischen Verantwortung sollte sich kein Trainer und auch kein beratender Sportpsychologe entziehen.

Für die psychische Entwicklung des Kindes kann auch der Leistungssport sinnvoll und pädagogisch wertvoll sein, wenn er unter folgenden Aspekten betrieben wird (59):

a) Schule und Schulsport sollten nicht beschränkt werden.

b) Es darf keine Überfremdung durch Trainer und Eltern eintreten.

c) Das Kind muss

Die Jugend bereitet den Menschen auf das Erwachsensein vor. Der Jugendliche befindet sich in einer Phase des Übergangs von der Kindheit in die Erwachsenenwelt. In diesen Jahren findet eine Identitätserweiterung statt.

Das Ende der Jugend ist nicht, wie das der Kindheit, „ein natürliches, durch biologische Ereignisse gesetztes, sondern ein soziales Ende” (59). Die Identitätsentwicklung der Jugendlichen bleibt unvollkommen, da der Bereich der beruflichen Entfaltung noch aussteht. Deshalb besteht bei manchen Jugendlichen die Gefahr, dem Sport einen überhöhten Stellenwert im Leben zuzuschreiben, der durch die Kompensation noch nicht erreichter beruflicher Kompetenz begründet ist.

Das Engagement des Jugendlichen im Sport stellt einerseits ein vorzügliches Mittel dar, Krisen und Probleme zu bewältigen, andererseits besteht die Gefahr, dass die sportliche Tätigkeit zu ernst genommen wird, was spätere Identitätskrisen vorbereitet.

Nimmt der Sport bzw. die sportliche Leistung einen zu großen Stellenwert im Leben des Jugendlichen ein, können überhöhte Erwartungen entstehen.

Die geheime Angst vor Misserfolgen steigt mit dem Anspruch der hohen Zielsetzungen.

Die Gesamtidentität des Jugendlichen weist Defizite in anderen, ebenso wesentlichen Feldern auf. Späteres Wettkampfversagen, übergroße Nervosität und Selbstzweifel in entscheidenden Phasen haben oft ihre Ursache in der ungleichgewichtigen Identitätsentwicklung des Jugendlichen.

Deshalb darf der Trainer nicht nur die sportliche Leistung seiner Schützlinge als alleinigen Gegenstand seiner Überlegungen sehen, sondern er muss auch andere Lebensbezüge kennen und sie in der Trainings- und Wettkampfplanung berücksichtigen. Einige wesentliche Aspekte außersportlicher Lebensbereiche werden von Kurz (59) besonders hervorgehoben:

a) Gleichgewicht zwischen Sport, Schule und Beruf finden

Jugendliche Sportler, die in der Schule oder im Beruf erfolgreich sind, werden auch im Sport bessere Leistungen vollbringen als solche, die im schulischen oder beruflichen Bereich Konflikte, Probleme oder Ängste mit sich tragen.

Der Trainer sollte auch erkennen, ob Jugendliche den Sport als Kompensation für schlechte Leistungen in der Schule oder im Beruf betreiben. Auch wenn dies dem Trainer verständlicherweise schwerfällt, sollte er auf die Jugendlichen einwirken, ihre Anstrengungen nicht nur auf den Sport zu richten. Erfahrene Trainer wissen, dass nur diejenigen Sportler langfristig die optimale Leistung erbringen, bei denen eine berufliche Absicherung und positive Zukunftsaussichten gegeben sind.

b) Kooperation Trainer – Eltern – Ausbildung

Beruflicher und schulischer Werdegang beeinflussen das sportliche Engagement des Jugendlichen. Deshalb sollte der Trainer über den beruflichen Werdegang seiner Schützlinge Bescheid wissen. Da der sportliche Werdegang mit der beruflichen Ausbildung parallel läuft, kann der zeitliche Aufwand für Training und Wettkampf zum Problem werden. Hier sollte der Trainer gemeinsam mit den Eltern nach Möglichkeiten und Wegen suchen, den Aufwand für den Sport in einem angemessenen Maß zu halten. Zeiten, in denen das sportliche Training etwas zurückgeschraubt werden muss, wechseln mit Phasen, bei denen ein erhöhter Trainingsumfang keine Einbußen in schulischer oder beruflicher Hinsicht mit sich bringt. Sofern es den Trainern und Betreuern möglich ist, sollten sie beratend und helfend bei schulischen Problemen oder bei der Suche nach geeigneten Lehr- und Ausbildungsstätten tätig werden.

c) Materielle Zuwendungen kritisch betrachten

Talentierte jugendliche Leistungssportler werden von Sponsoren und Vereinen mit Geldbeträgen umworben bzw. ausgestattet. Wenn dies auch von Sportart zu Sportart verschieden gehandhabt wird, besteht hier für manchen Jugendlichen doch die Gefahr, berufliche und schulische Ausbildung zu vernachlässigen, da er offensichtlich mithilfe seines Sports sein Leben bestreiten oder sich gar Sonderwünsche erfüllen kann. Der Trainer sollte dieser Verlockung realistisch entgegenwirken und dem Sportler bewusst machen, dass durch Verletzungen, Krankheit oder andere Ursachen diese Unterhaltsquelle versiegen kann.

Materielle Zuwendungen machen die Leistung zu sehr vom Ergebnis abhängig und blockieren dadurch Leistungsentwicklungen, die sich erst später entfalten würden.

d) Training mit Gleichaltrigen

„Nur in der Beziehung zu etwa Gleichaltrigen können sie wirklich primären Status erreichen und soziales Miteinander auf gleichberechtigter Basis erproben” (59). Der Umgang mit Gleichaltrigen ermöglicht dem Jugendlichen den Austausch von Lebensproblemen oder die Diskussion über geschlechtsspezifische und körperbezogene Fragen. Die Gemeinschaft der Gleichaltrigen, der Gleichgesinnten und der in der gleichen Lebenssituation Befindlichen verleiht dem Einzelnen das Gefühl von Geborgenheit. Er braucht nicht die Anstrengung zu unternehmen, sich vor der Erwachsenenwelt rechtfertigen zu müssen. Deshalb sollten Jugendliche nicht nur miteinander trainieren und wettkämpfen, sondern auch Gelegenheit zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch außerhalb der Sportsituation erhalten.

e) Außersportliche Kontakte pflegen

Der Jugendliche soll wissen, dass auch ohne Sport ein sinnerfülltes Leben möglich ist. Die Einsicht, dass der Sport nicht das einzig Erstrebenswerte im Leben ist, lässt ihn den Sport mit mehr Freude erleben. Seine Fähigkeiten können sich ohne Leistungsdruck besser entfalten. Dadurch wird Vorsorge getroffen, dass das Ende der Sportkarriere nicht als persönliches Scheitern und Versagen erlebt wird.

f) Verantwortung übernehmen

Jugendliche Sportler sollen allmählich zur Eigenverantwortlichkeit geführt werden. Die Leit- und Vorbildfunktion von Trainern und anderen Bezugspersonen wird mit zunehmendem Alter der Jugendlichen durch selbstständige Zielsetzungen und Entscheidungen ergänzt, wenn auch nicht völlig ersetzt. Der jugendliche Athlet sollte an den Überlegungen für das Training beteiligt und zunehmend in die Lage versetzt werden, Leistungsziele, Trainingspläne und Wettkampfkalender mit zu verantworten und darüber hinaus auch bei Positionsvergaben und Mannschaftsaufstellungen mitzuwirken. Auch die Übernahme von Verantwortung für jüngere Athleten oder für wettkampfunerfahrene Neulinge kann zur persönlichen und sozialen Festigung beitragen. Betreuererfahrung während der aktiven Laufbahn erleichtert die Beendigung der Karriere, da sie weitere Kontakte mit der Sportart ermöglicht.

Die Entfaltung der Identität stellt das Ziel jeglicher Jugendarbeit dar. Im Rahmen der Gesamtentwicklung soll es gelingen, dem Jugendlichen seine sportliche Identität zu vermitteln. Er soll fähig werden, sich mit seinen Rollen zu identifizieren und gleichzeitig eine kritische Autonomie zu entwickeln. Positive Beziehungen zu Trainern, Sportkameraden, Eltern und Lehrern tragen wesentlich zu einer stabilen, sich selbst vertrauenden Persönlichkeit bei. Der Jugendliche soll fähig werden, seine persönlichen Ziele selbst zu setzen.

Minderwertigkeitsgefühle und Überheblichkeitsgebaren zeugen von Störungen in der persönlichen und sozialen Identitätsentwicklung.

Betreuer und Trainer haben die Aufgabe, Verhaltensweisen von Jugendlichen bzw. Kindern zu interpretieren und gegebenenfalls die wahren Hintergründe abweichenden oder auffälligen Verhaltens herauszufinden. Die unterschiedlichen familiären und sozialen Herkunftssituationen jugendlicher Sportler bedingen die Vielfalt der Identitätsentwicklungen.

Jugendliche Sportler können in hohem Maß an Konflikten leiden, deren Ursachen im primären Sozialisationsbereich zu suchen sind. Schwankungen und Störungen in ihrem sportlichen Verhalten bzw. Leistungsvermögen bedürfen deshalb einer sorgfältigen Diagnose und Analyse durch den psychologisch ausgebildeten Trainer oder durch die Mitarbeit des Sportpsychologen.

Jugendliche Sportler, denen das Glück zuteil wurde, ihre Persönlichkeit im Sinne der Identitätsbalance zu finden, sind weit weniger auf psychoregulative Maßnahmen angewiesen. Hier kann sich der Trainer bzw. der Sportpsychologe auf psychoregulative und mentale Trainingsmethoden konzentrieren, die eine Optimierung des Leistungsverhaltens bewirken.

Die Kenntnis sozialer Entwicklungseinflüsse und persönlicher Erfahrungswerte stellt bei wenig belastbaren, nervösen oder aggressiven Sportlern eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung psychoregulativer Maßnahmen dar.

Die folgenden Kapitel sollen den Zusammenhang von Diagnose, Prognose und psychoregulativen Maßnahmen aufzeigen.