12. Der intensive Geschmack der Madeleine

Jener nur ist Herr seiner selbst

und lebt in Freuden, der da vermag jeden Tag

zu sprechen: «Ich habe gelebt!» Morgen mag mit dunkler

Wolke den Himmel der Vater bedecken

oder mit der Sonne Glanz – nicht doch wird er ungeschehen,

was immer hinter uns liegt, machen können noch

wird er ändern oder ungetan sein lassen,

was die flüchtige Stunde einmal davontrug. (III, 29)

Befassen wir uns folglich mit uns selbst und der Rolle, die wir mit Blick auf das Wesen der Zeit spielen. Insbesondere mit der Frage: Was sind «wir» Menschen? Entitäten? Aber die Welt besteht nicht aus Entitäten, sondern aus einer Verbindung von Ereignissen … Was also, was bin «ich»?

In den Milindapanha, einem buddhistischen Text in Pali aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, verneint Nagasena in Antworten auf die Fragen König Milindas, dass er als Entität existiere:[108]

König Milinda sagt dem Weisen Nagasena: Wie ist dein Name, Meister? Der Meister antwortet: Ich heiße Nagasena, o großer König; aber Nagasena ist nur ein Name, eine Benennung, ein Ausdruck, nichts als ein Wort: Vor dir steht kein Subjekt.

Überrascht über eine so radikal klingende Behauptung, entgegnet König Milinda:

Wenn es keinerlei Subjekt gibt, wer trägt dann Gewänder und hat Nahrung? Wer lebt in Tugend? Wer tötet, wer raubt, wer hat Freuden, wer lügt? Wenn es keinen Urheber mehr gibt, gibt es kein Gut noch Böse mehr …

Der König bringt vor, dass das Subjekt eine eigene Existenz haben müsse, die sich nicht auf seine Bestandteile reduziert:

Ist es das Haar, das Nagasena ausmacht, Meister? Sind es die Nägel oder die Zähne oder das Fleisch oder die Knochen? Ist es der Name? Sind es die Empfindungen, die Vorstellungen, die Kenntnisse? Nichts von all dem …

Der Weise antwortet, dass «Nagasena» tatsächlich nichts von all dem sei. Der König scheint in der Diskussion zu obsiegen: Wenn Nagasena nichts von all dem ist, dann muss es etwas anderes geben, und dieses andere ist das Subjekt Nagasena, das folglich doch existiere. Aber mit der Frage, was denn einen Wagen ausmache, kehrt der Weise den Spieß seiner Argumentation um:

Machen die Räder den Wagen aus? Macht die Plattform den Wagen aus? Macht das Joch den Wagen aus? Macht die Gesamtheit der Teile den Wagen aus?

Der König antwortet vorsichtig, dass sich der Begriff «Wagen» nur auf das Verhältnis zwischen den Rädern, der Plattform, dem Joch usw. und das zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, auf ihre Funktion mit und in Bezug auf uns beziehe. Außerhalb dieser Beziehungen und Geschehnisse gebe es kein Wesen «Wagen». Nagasena triumphiert: In gleicher Weise wie «Wagen» bezeichne der Name «Nagasena» doch nur eine Gesamtheit von Beziehungen und Geschehnissen …

Wir sind Abläufe, Geschehnisse, zusammengesetzt und begrenzt in Raum und Zeit.

Aber wenn wir keine individuelle Wesenheit sind, was begründet dann unsere Identität und Einheit? Was macht, dass ich Carlo bin und meine Haare wie meine Fußnägel, meine Wut wie meine Träume als Teil von mir erachte, dass ich mich als denselben Carlo wie gestern ansehe, denselben wie morgen, der denkt, leidet und wahrnimmt?

Verschiedene Komponenten begründen unsere Identität. Drei sind für das Thema dieses Buches bedeutsam:

1. Als Erstes identifiziert sich jeder von uns mit einem Standpunkt zur Welt. Die Welt spiegelt sich in jedem von uns über ein reichhaltiges Spektrum von für unser Überleben wesentlichen Korrelationen wider.[109] Jeder von uns ist ein komplexer Prozess, der die Welt reflektiert und deren Informationen integriert in sich aufnimmt.[110]

2. Die zweite Zutat, die unsere Identität ausmacht, ist dieselbe wie beim Wagen. Beim Reflektieren der Welt organisieren wir sie in Untereinheiten: Wir denken die Welt, indem wir ein Kontinuum aus mehr oder weniger uniformen und stabilen Prozessen möglichst gut zusammenstellen und in kleine Teile unterteilen, um mit ihnen besser interagieren zu können. Wir gruppieren eine Menge aus Felsen zu einer Einheit zusammen, die wir Monte Bianco nennen, und denken sie als eine einheitliche Sache. Wir zeichnen Linien in die Welt, die wir in Stücke unterteilen, legen Grenzen fest, machen uns die Welt zu eigen, indem wir sie in Stücke schneiden. Auf die Art funktioniert unser Nervensystem. Es empfängt eingehende Sinnesdaten, verarbeitet kontinuierlich Informationen und generiert Verhalten. Es erledigt dies über vernetzte Neuronen, die flexible dynamische Systeme bilden, welche sich dadurch verändern, dass sie – soweit möglich – den eingehenden Fluss an Informationen zu antizipieren suchen.[111] Dazu entwickeln sich die neuronalen Netze weiter, indem sie mehr oder weniger feste Bezugspunkte in ihrer Veränderlichkeit zu wiederkehrenden Mustern verarbeiten, die sie in der eingehenden Information oder indirekt in den Abläufen der Verarbeitung finden. Darauf deuten die Ergebnisse der brillanten aktuellen Forschungen zum Gehirn hin.[112] Demnach sind die «Dinge» wie die «Begriffe» Fixpunkte in der neuronalen Dynamik, entstanden anhand wiederkehrender Strukturen in den sensoriellen Eingaben und im Prozess der darauf folgenden Verarbeitung. Sie spiegeln eine Kombination von Aspekten der Welt wider, die von wiederkehrenden Strukturen in der Welt und deren Bedeutung in der Interaktion mit uns abhängen. Dies ist ein Wagen. David Hume hätte sich gefreut, von diesen Fortschritten beim Verständnis der Gehirnfunktion zu erfahren.

Insbesondere fügen wir die Gesamtheit der Prozesse, welche die anderen Menschen als lebende Organismen darstellen, zu einem einheitlichen Bild zusammen, weil wir ein soziales Leben führen und deshalb mit vielen von ihnen interagieren. Sie sind Knoten von Ursachen und Wirkungen mit erheblicher Bedeutung für uns. In der Interaktion mit unseresgleichen haben wir uns eine Vorstellung vom «Menschsein» geschaffen. Und wie ich meine, stammt die Vorstellung, die wir uns von uns selbst als Einzelne machen, nicht aus der Introspektion, sondern vielmehr aus dieser Interaktion. Wenn wir an uns selbst als Person denken, nutzen wir meiner Meinung nach dieselben Raster – oder Schaltkreise im Gehirn –, die wir für den Umgang mit unseresgleichen entwickelt haben. Das erste Bild, das ich von mir selbst als Kind habe, ist das des Kindes, das seine Mutter anblickt. Wir sind für uns selbst weitgehend das, was wir von uns in unseren Freunden, Lieben und Feinden gespiegelt sehen und gesehen haben.

Die Vorstellung, die häufig Descartes zugeschrieben wird, dass das Bewusstsein dafür, dass wir denken und folglich existieren, in unserer Erfahrung vorrangig sei, ich finde sie nicht überzeugend. (Diesen Gedanken Descartes zuzuschreiben, erscheint mir ebenfalls irrig: Cogito ergo sum ist nicht der erste, sondern der zweite Schritt der kartesianischen Rekonstruktion. Der erste ist Dubito ergo cogito, «Ich zweifle, also denke ich.» Der Ausgangspunkt der Rekonstruktion ist kein hypothetisches unmittelbares Apriori der Erfahrung der Existenz als Subjekt. Diese ist vielmehr eine rationalistische Reflexion a posteriori des Gedankengangs, der zuvor zum Zweifel geführt hat: Da das Subjekt Zweifel hat, garantiert ihm der Verstand, dass derjenige, der zweifelt, auch denkt und folglich ist. Es handelt sich um eine Betrachtung hauptsächlich in der dritten, nicht in der ersten Person, auch wenn sie im Inneren angestellt wird. Descartes’ Ausgangspunkt ist der methodische Zweifel eines gebildeten und feinsinnigen Intellektuellen, nicht die Grunderfahrung eines Subjekts.) Sich selbst als Subjekt zu denken, ist keine primäre Erfahrung: Sie ist eine komplexe kulturbedingte Ableitung im Anschluss an zahlreiche Gedanken. Meine Grunderfahrung – falls dies etwas zu bedeuten hat – besteht darin, die Welt um mich herum, nicht mich selbst zu sehen. Ich glaube, dass wir nur deshalb eine Vorstellung von einem Ich haben, weil wir ab einem gewissen Punkt erlernen, die Vorstellung des Menschseins, des Mitmenschen, die wir im Verlauf der Evolution über Jahrtausende entwickelt haben, um mit den Mitgliedern unserer Gruppe umzugehen, auf uns selbst zu projizieren. Wir sind die Widerspiegelung des Bildes, das wir von unseresgleichen gewonnen haben.

3. Aber es gibt noch eine dritte Komponente, die unsere Identität begründet. Und sie ist wahrscheinlich die wesentliche, derentwegen eine solch heikle Diskussion in einem Buch über die Zeit auftaucht: das Gedächtnis.

Wir sind keine Gesamtheit aus voneinander unabhängigen Prozessen, die in aufeinanderfolgenden Momenten ablaufen. Jeder Moment unserer Existenz ist über das Gedächtnis über einen besonderen doppelten Faden mit unserer Vergangenheit – der unmittelbar vorangehenden und der ferneren – verknüpft. Unsere Gegenwart wimmelt von Spuren aus unserer Vergangenheit. Wir sind für uns selbst Geschichten. Erzählungen. Ich bin nicht diese momentan auf dem Sofa liegende Masse Fleisch, die den Buchstaben «a» in den Laptop tippt. Was mich ausmacht, sind meine Gedanken, reich an Spuren des Satzes, den ich schreibe, der Nachhall der Zärtlichkeiten meiner Mutter, der heiteren Sanftmut, mit der mich mein Vater geleitet hat, meiner Reisen als Heranwachsender, der Inhalte meiner Lektüren, die in Schichten in meinem Gehirn abgespeichert sind, meiner Augenblicke der Liebe und der Verzweiflung, meiner Freundschaften, der Dinge, die ich geschrieben und gehört habe, oder der Gesichter, die sich mir ins Gedächtnis eingeprägt haben. Ich bin vor allem der, der sich vor einer Minute eine Tasse Tee eingegossen hat. Derjenige, der einen Moment zuvor das Wort «Gedächtnis» auf dieser Computertastatur getippt hat. Der vor einem Augenblick den Satz ausformuliert hat, den ich jetzt zu Ende bringe. Wenn all dies verschwände, würde es mich dann noch geben? Ich bin dieser lange Roman, der mein Leben ist.

Wir bestehen aus dem Gedächtnis, das die über die Zeit verstreuten Prozesse zusammenfügt. In diesem Sinn existieren wir in der Zeit. Deswegen bin ich derselbe wie gestern. Uns selbst zu verstehen, heißt, über die Zeit nachzudenken. Aber die Zeit zu verstehen, heißt, uns selbst zu reflektieren.

Der Titel eines jüngst erschienenen Buchs über die Gehirnforschung lautet übersetzt: «Dein Gehirn ist eine Zeitmaschine.»[113] Es erörtert die zahlreichen Arten, wie das Gehirn mit dem Ablauf der Zeit interagiert und Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft baut. Das Gehirn ist weitgehend ein Mechanismus, der Erinnerung aus der Vergangenheit sammelt und sie beständig dazu nutzt, Zukunft vorherzusagen. Dies geschieht in einem breiten Spektrum an zeitlichen Skalen, angefangen von ganz kurzen Zeiträumen – wenn wir einen zugeworfenen Gegenstand auffangen wollen, bewegen wir unsere Hand dorthin, wo er einen kurzen Augenblick später eintreffen wird; seine zukünftige Position hat das Gehirn anhand vergangener Eindrücke blitzschnell berechnet – bis zu sehr langen Zeiträumen, wenn wir etwa Korn sähen, um sehr viel später Ähren ernten zu können. Oder wenn wir in wissenschaftliche Forschung investieren, damit wir künftig neue Technologien und Erkenntnisse nutzen können. Da die Möglichkeit, Zukunft vorherzusehen, unsere Überlebensfähigkeit verbessert, haben sich im Verlauf der Evolution durch Selektion entsprechende Nervenstrukturen herausgebildet, von denen wir das Ergebnis sind. Dieses Leben zwischen vergangenen und künftigen Ereignissen ist für unsere geistige Struktur von zentraler Bedeutung. Das ist für uns der «Fluss» der Zeit.

Unser Nervensystem ist zu Grundstrukturen verschaltet, welche die Koordination von Bewegung unmittelbar übernehmen: Ein Objekt, das an einem und gleich darauf an einem anderen Ort auftaucht, kommt nicht als zwei getrennte Signale zeitlich versetzt im Gehirn an, sondern ein einziges Signal korrelativ zu der Tatsache, dass wir ein Ding in Bewegung betrachten. Mit anderen Worten: Was wir wahrnehmen, ist nicht die Gegenwart – das wäre auch kaum sinnvoll für ein System, das auf Skalen endlicher Zeiträume funktioniert –, sondern ein Geschehen, das in der Zeit ausgedehnt ist. In unserem Gehirn verdichtet sich eine Ausdehnung in der Zeit zur Wahrnehmung von Dauer.

Erahnt wurde dies schon in der Antike. Die Betrachtungen des Augustinus von Hippo (354–430) dazu sind bis heute berühmt.

Im Elften Buch, Kapitel 12 seiner Bekenntnisse stellt sich Augustinus Fragen nach der Natur der Zeit und präsentiert eine scharfsinnige Analyse unserer Möglichkeit, Zeit wahrzunehmen (allerdings unterbrochen von missionarischen Deklamationen, die ich ziemlich lästig finde). Er stellt fest, dass wir uns stets in der Gegenwart befinden, weil die Vergangenheit vergangen und damit ebenso inexistent ist wie die Zukunft, die erst noch kommen muss. Und er fragt sich, wie wir der Dauer bewusst sein, ja sie würdigen können, wenn wir immer nur in der Gegenwart stehen, die per definitionem einen Augenblick umfasst. Wie schaffen wir es, so klar Kenntnis von der Vergangenheit, von der Zeit zu haben, wenn wir nur in der Gegenwart leben? Hier und jetzt sind weder Vergangenheit noch Zukunft. Wo sind sie? Augustinus’ Schlussfolgerung lautet, dass sie in uns liegen:

In dir, mein Geist, messe ich die Zeiten; entgegne mir nicht: Wieso das? Lass dich nicht durch die Menge deiner Vorurteile verwirren. In dir, ich sage es nochmals, messe ich die Zeiten; der Eindruck, den die vorübergehenden Dinge auf dich machen, bleibt auch, wenn sie vorübergegangen sind, und ihn messe ich, wenn ich die Zeiten messe. Es ist also entweder [der Geist] selbst die Zeit, oder es ist nicht die Zeit, die ich messe.

Der Gedanke ist überzeugender, als er beim ersten Lesen erscheinen mag. Wir können sagen, dass wir die Zeitdauer mit einer Uhr messen. Aber dazu müssen wir diese Uhr zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ablesen: Das ist unmöglich, weil wir uns immer in einem einzigen, niemals in zwei Momenten befinden. In der Gegenwart sehen wir nur Gegenwart. Wir können Dinge sehen, die wir als Spuren der Vergangenheit deuten, aber zwischen Spuren der Vergangenheit sehen und den Ablauf der Zeit wahrnehmen besteht ein grundlegender Unterschied. Und Augustinus erkennt, dass der Ursprung dieses Unterschieds, das Bewusstsein vom Vergehen der Zeit, in unserem Inneren liegt. Er ist Teil des Geistes. Es sind die Spuren, welche die Vergangenheit im Gehirn hinterlassen hat.

Augustinus’ sehr schöne Erörterung stützt sich auf die Musik. Wenn wir eine Hymne hören, wird das Klangerlebnis von den vorangegangenen und den nachfolgenden Tönen erzeugt. Musik hat nur in der Zeit ihren Sinn, aber wenn wir zu jedem Moment in der Gegenwart stehen, wie können wir diesen Sinn dann erfassen? Dies sei deshalb so, bemerkt Augustinus, weil sich unser Bewusstsein auf das Gedächtnis und auf die geistige Vorwegnahme gründet. Die Hymne oder ein Lied sind gleichsam in unserem Geist in einheitlicher Form präsent, zusammengehalten von etwas, das für uns die Zeit ist. Also ist das die Zeit: Sie liegt vollständig in der Gegenwart, in unserem Geist als Erinnerung und Vorwegnahme.

Der Gedanke, dass Zeit nur im Geist existieren könne, hat sich im christlichen Denken sicher nicht als vorherrschend durchgesetzt. Im Gegenteil gehört er zu jenen Aussagen, die 1277 vom Bischof von Paris, Étienne Tempier, ausdrücklich als ketzerisch verdammt wurden. Auf seiner Liste verurteilter Thesen liest man:

Quod evum et tempus nichil sunt in re,

sed solum in apprehensione.[114]

Oder: «[Ketzerisch ist zu behaupten], dass Ewigkeit und Zeit nicht in der Realität, sondern nur im Erkennen [also dem Geist] ihre Existenz hätten.» Vielleicht gleitet mein Buch in Ketzerei ab – aber da Augustinus weiterhin als Heiliger gilt, dürfte ich mir eigentlich keine Sorgen machen müssen: Das Christentum ist flexibel …

Man könnte Augustinus einfach entgegenhalten, dass die Spuren der Vergangenheit, die er in sich vorfindet, dort nur deshalb existieren, weil sie eine reale Struktur der Außenwelt widerspiegeln. So vertrat im 14. Jahrhundert beispielsweise Wilhelm von Ockham (um 1288–1347) in seiner Philosophia Naturalis die These, dass der Mensch sowohl die Bewegungen des Himmels als auch die in sich selbst beobachte und folglich die Zeit durch seine Koexistenz mit der Welt wahrnehme. Jahrhunderte später hob Edmund Husserl (1859–1938) – zu Recht – auf die Unterscheidung zwischen physikalischer Zeit und dem «inneren Zeitbewusstsein» ab: Für einen gesund denkenden Naturwissenschaftler, der nicht unnötigerweise in den Strudeln des Idealismus untergehen will, kommt das zuerst genannte (die physikalische Zeit) an erster Stelle, während das zweite (das Bewusstsein) – unabhängig davon, wie gut wir es verstanden haben – von dieser Zeit bestimmt wird.

Der Einwand ist so lange ganz vernünftig, als uns die Physik versichert, dass der Fluss der Zeit außerhalb von uns real, universell und mit unseren Intuitionen kohärent ist. Aber wenn uns die Physik zeigt, dass eine solche Zeit eben kein elementarer Bestandteil der physikalischen Realität ist? Können wir die Beobachtung des Augustinus dann noch übergehen und sie als irrelevant abtun, wenn es um die Natur der Zeit geht?

Der Gedanke zur inneren anstatt zur äußeren Natur der Zeit taucht im abendländischen philosophischen Denken immer wieder auf. In seiner Kritik der reinen Vernunft behandelt Immanuel Kant (1724–1804) Raum und Zeit als a priorische Formen des Bewusstseins, also als etwas, das weniger die objektive Welt als vielmehr die Art und Weise betrifft, wie diese vom Subjekt erfasst wird. Aber er stellt auch fest: Während der Raum eine Form «des äußeren Sinnes», also die Art sei, wie wir Ordnung in die Dinge bringen, die wir in der Außenwelt wahrnehmen, sei die Zeit eine Form des «inneren Sinnes», also unsere Art, innere Zustände zu ordnen. Einmal mehr wird damit die Grundlage der Zeitstruktur der Welt in etwas ausgemacht, das im engeren Sinn die Funktionsweise unseres Denkens berührt. Diese Beobachtung bleibt auch dann noch zutreffend, wenn man sich aus den Fesseln des Kant’schen Transzendentalismus befreit.

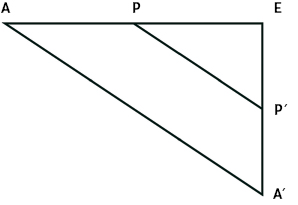

Im Anschluss an Augustinus beschreibt Husserl die erste Bildung der Erfahrung als eine «Retention», wobei er wie dieser das Hören einer Melodie[115] als Beispiel nutzt. (Im inzwischen bürgerlichen Zeitalter haben Melodien die Hymnen abgelöst.) In dem Augenblick, in dem wir einen Ton hören, «halten» wir – im Zuge der «Retention» – auch den zuvor wahrgenommenen «fest», dann auch diese Retention und in ausklingender Weise so weiter. Dadurch enthält die Gegenwart eine kontinuierliche, aber immer unschärfer werdende Spur der Vergangenheit.[116] Ebendiese Retention, so Husserl, sorge dafür, dass die Phänomene «die Zeit konstituieren». Das folgende Diagramm geht auf ihn zurück:

Die horizontale Achse von A nach E stellt die vergehende Zeit dar, die vertikale von E nach A′ bildet die «Retention» zum Zeitpunkt E ab, wo das fortschreitende retentionale «Absinken» A zu A′ führt. Die Phänomene konstituieren die Zeit, weil im Augenblick E P′ und A′ existieren. Der hier interessierende Punkt ist, dass Husserl den Ursprung der Phänomenologie der Zeit nicht in der hypothetischen objektiven Abfolge der Phänomene (in der horizontalen Linie), sondern im Gedächtnis (und entsprechend auch in der geistigen Vorwegnahme, die er «Protention» nennt), also in der vertikalen Linie des Schaubilds ausmacht. Als entscheidend hebe ich hier hervor, dass dies (in einer Naturphilosophie) weiterhin in einer physikalischen Welt gilt, in der es keine physikalische Zeit mehr gibt, die global entlang einer Achse organisiert wäre, sondern nur Spuren, die das Variieren der Entropie hinterlässt.

Im Kielwasser Husserls schreibt Martin Heidegger (1889–1976) – in seiner, wie ich als Liebhaber der klaren und durchsichtigen Sprache Galileos finde, absichtlich unklar gehaltenen Diktion –, dass «Zeit sich nur zeitigt, sofern der Mensch ist».[117] Auch für ihn ist die Zeit die des Menschen, die Zeit zum Tun, für das, worum er sich kümmert. Da ihn nur das interessiert, was das Sein für den Menschen (für das Seiende, das sich die Frage nach dem Sein stellt)[118] ist, macht er am Ende allerdings das innere Bewusstsein der Zeit als den eigentlichen Horizont des Seins aus.

Diese intuitiven Gedanken darüber, wie sehr die Zeit dem Subjekt inhärent ist, bleiben auch im Umfeld eines vernünftigen Naturalismus bedeutsam, der das Subjekt als Teil der Natur begreift und nicht davor zurückscheut, von der «Realität» zu sprechen und diese zu untersuchen. Dabei muss er freilich im Auge behalten, dass das, was unser Bewusstsein und unsere Eingebung erreicht, durch die Funktionsweise unseres Verstandesapparats als einem beschränkten Instrument – auch er ein Teil dieser Realität – radikal gefiltert wird. Somit hängt es von der Interaktion zwischen einer Außenwelt und den Strukturen ab, mit denen der menschliche Geist funktioniert.

Aber der Geist ist die Funktion unseres Gehirns. Das (wenige), was wir von dieser allmählich verstehen, sagt uns, dass unser gesamtes Gehirn anhand einer Gesamtheit von Spuren der Vergangenheit funktioniert, die gleichsam den Synapsen eingeschrieben sind, welche unsere Neuronen miteinander verbinden. Synapsen bilden sich – insbesondere während des Schlafs – beständig tausendfach neu und werden wieder abgebaut, wobei sie ein unscharfes Bild der Vergangenheit hinterlassen: von dem, was in der Vergangenheit auf unser Nervensystem eingewirkt hat. Dieses Bild ist zwar unscharf – man denke an die vielen Millionen Einzelheiten, die unsere Augen in jedem Augenblick sehen, ohne dass sie im Gedächtnis haften bleiben –, umfasst aber ganze Welten.

Endlose Welten.

Eben diese Welten begegnen dem jungen Marcel auf den ersten Seiten in Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit[119] allmorgendlich in jenem schwindligen Augenblick wieder, in dem das Bewusstsein wie eine Blase aus unergründlichen Tiefen wieder nach oben steigt. Als eine dieser Welten eröffnen sich Marcel weite Gefilde, als ihm der Geschmack einer Madeleine die Erinnerung an Combray, den Ort seiner Kindheit, zurückbringt. Ein grenzenloser Augenblick, zu dem Proust gleichsam bedächtig eine Landkarte entfaltet, die sich dann über die dreitausend Seiten seines großen Romans erstreckt, eines Romans, so sei hervorgehoben, der nicht die Ereignisse der Welt erzählt, sondern das, was in einem einzelnen Gedächtnis steckt. Vom intensiven Geschmack der Madeleine bis zum letzten Wort («Zeit») ist das Buch ein einziger ungeordneter, detailliert beschriebener Streifzug durch die Synapsen von Marcels Gehirn.

Dort drinnen, in diesen wenigen Kubikzentimetern grauer Materie, stößt Proust auf einen grenzenlosen Raum, eine unwahrscheinliche Fülle an Einzelheiten, Düften, Betrachtungen, Empfindungen, Überlegungen, neu verarbeiteten Eindrücken, Farben, Objekten, Namen, Blicken, Gefühlen – alles in den Windungen des Gehirns, das den Raum zwischen Marcels Ohren ausfüllt. Das ist der Fluss der Zeit, mit dem wir Erfahrung haben: Dort drinnen ist er in uns eingebettet, in der so entscheidenden Gegenwart der Spuren aus der Vergangenheit in unseren Nervenzellen.

Proust ist deutlich: «Die Wirklichkeit bildet sich nur in der Erinnerung»; so schreibt er im ersten Buch.[120] Und die Erinnerung ist ihrerseits eine Sammlung von Spuren, ein indirektes Produkt der wachsenden Unordnung der Welt, der kleinen Ungleichung, die einige Seiten zuvor abgedruckt worden ist: ΔS ≥ 0. Sie sagt uns, dass sich der Zustand der Welt in der Vergangenheit in einer «besonderen» Konfiguration befand und deswegen Spuren hinterlassen hat. Und «besonders» war sie vielleicht nur in Bezug auf seltene Untersysteme, von denen wir eines sind.

Wir sind Erzählungen, aufgehoben in jener komplizierten zwanzig Zentimeter breiten Hirnmasse hinter unseren Augen, sind Linien, gezeichnet von Spuren, welche die Neumischung der Dinge der Welt hinterlassen und darauf ausgerichtet hat, dass sie Geschehnisse in der Zukunft vorhersagen, in Richtung der wachsenden Entropie, in einem ein wenig besonderen Winkel dieses immensen, ungeordneten Universums.

Dieser Raum, das Gedächtnis, ist zusammen mit unserer kontinuierlichen geistigen Vorwegnahme der Ursprung unserer Empfindung der Zeit als Zeit und von uns als uns.[121] Man denke daran: In der Introspektion können wir uns leicht vorstellen, zu existieren, ohne dass Raum oder Materie existieren. Aber ist für uns auch vorstellbar, nicht in der Zeit zu existieren?[122]

Eben mit Blick auf dieses physikalische System, dem wir angehören, wegen der besonderen Art, auf die es mit der übrigen Welt interagiert, dank der Tatsache, dass es Spuren ermöglicht, und weil wir als physikalische Wesen an erster Stelle Erinnerung und Vorausschau sind, eröffnet sich für uns die Perspektive der Zeit als unsere kleine helle Lichtung:[123] die Zeit, die uns unseren teilweisen Zugang zur Welt eröffnet.[124] Die Zeit ist also die Form, mit der wir, ausgestattet mit einem Gehirn, das hauptsächlich Erinnerung und Vorausschau leistet, mit der Welt interagieren. Sie ist die Quelle unserer Identität.[125]

Und unseres Schmerzes.

Buddha goss es in eine vielfältige Formel, die Millionen Menschen zur Leitlinie ihres Lebens machten: Geburt ist Schmerz, Verfall ist Schmerz, Krankheit ist Schmerz, Tod ist Schmerz, Vereinigung mit dem, was wir hassen, ist Schmerz, Trennung von dem, was wir lieben, ist Schmerz, nicht zu bekommen, was wir begehren, ist Schmerz.[126] Schmerz ist es insofern, als wir das, was wir besitzen und woran wir uns klammern, irgendwann verlieren. Was wir erleiden, liegt weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft: Es ist jetzt da, in unserer Erinnerung oder in unserer geistigen Vorwegnahme. Wir sehnen uns nach Zeitlosigkeit, erleiden Vergänglichkeit, erleiden die Zeit. Die Zeit ist Leiden.

So ist die Zeit. Daher fasziniert und beunruhigt sie uns, und wohl auch deshalb hat der liebe Leser zu diesem Buch gegriffen. Weil sie nichts anderes als eine fragile Struktur in der Welt, ein flüchtiges Wogen in ihrem Geschehen ist, etwas mit der Eigenschaft, hervorzubringen, was wir sind: Wesen aus Zeit. Und uns bestehen zu lassen, uns die kostbare Gabe unserer ureigenen Existenz zu geben, es uns zu ermöglichen, diese flüchtige Illusion von Beständigkeit zu schaffen, aus der all unser Leiden hervorgeht.

Die Klänge von Richard Strauss und das Libretto von Hugo von Hofmannsthal[127] bringen es wehmütig beschwingt zum Ausdruck:

Kann noch auch an ein Mädel erinnern […]

Aber wie kann das wirklich sein,

dass ich die kleine Resi war

und dass ich auch einmal die alte Frau sein werd!

[…] Wie macht denn das der liebe Gott?

Wo ich doch immer die gleiche bin.

Und wenn er’s schon so machen muss,

warum lasst er mich denn zuschau’n dabei,

mit gar so klarem Sinn? Warum versteckt er’s nicht vor mir?

Das alles ist geheim, so viel geheim. […]

dass ich die Schwäche von allem Zeitlichen recht spüren muss,

bis in mein Herz hinein:

wie man nichts halten soll,

wie man nichts packen kann,

wie alles zerlauft zwischen den Fingern,

alles sich auflöst, wonach wir greifen,

alles zergeht, wie Dunst und Traum. […]

Die Zeit im Grund, Quin-quin, die Zeit,

die ändert doch nichts an den Sachen.

Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.

Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.

Aber dann auf einmal,

da spürt man nichts als sie:

sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.

In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,

in meinen Schläfen fließt sie.

Und zwischen mir und dir da fließt sie wieder.

Lautlos, wie eine Sanduhr.

Oh Quin-quin!

Manchmal hör’ ich sie fließen unaufhaltsam.

Manchmal steh’ ich auf, mitten in der Nacht

und lass’ die Uhren alle stehen.