2. Der Verlust der Richtung

Was, wenn du süßer noch als der thralische Orpheus,

vernehmlich bewegest sogar für Bäume die Saite?

Kehrt denn je zurück das Blut ins nichtige

Schattenbild […]?

Hart! Doch leichter wird durch Geduld,

was zu verändern verwehrt ist. (I, 24)

Woher stammt der ewige Fluss?

Uhren gehen im Gebirge und auf Meereshöhe unterschiedlich schnell: Aber interessiert uns gerade das an der Zeit? An den Rändern des Flusses fließt das Wasser langsam und in der Mitte schnell, trotzdem ist es ein Strömen. Ist die Zeit nicht immerhin etwas, das von der Vergangenheit in die Zukunft verläuft? Lassen wir das genaue Maß, wie viel Zeit vergeht, mit dem ich mich im vorangegangenen Kapitel abgemüht habe, einmal beiseite, also diese Zahlen, in denen man Zeit misst. Es gibt einen wesentlicheren Aspekt: ihren Lauf, ihren Fluss, die ewige Strömung aus Rilkes Duineser Elegien:

Die ewige Strömung

reißt durch beide Bereiche alle Alter

immer mit sich

und übertönt sie in beiden.[10]

Vergangenheit und Zukunft sind verschieden. Ursachen gehen Wirkungen voraus. Der Schmerz folgt auf die Verletzung und nicht umgekehrt. Das Trinkglas zerspringt in tausend Scherben, aus denen sich keines mehr bildet. Wir können Vergangenes nicht ungeschehen machen, sondern allenfalls Bedauern oder Reue empfinden oder uns an glücklichen Erinnerungen erfreuen. Dagegen ist die Zukunft mit Ungewissheit, Wunschdenken oder Besorgnis verbunden. Sie ist offener Raum, vielleicht Schicksal. Wir können in sie hineinleben, sie wählen, da sie noch nicht ist. In ihr ist alles möglich. Die Zeit ist keine Achse mit zwei gleichwertigen Richtungen: Sie ist ein Pfeil mit unterschiedlichen Enden:

Dies ist uns an der Zeit wichtig, mehr noch als die Geschwindigkeit, mit der sie vergeht. Dies bildet ihren Kern. Dieses Kribbeln auf der Haut, das wir spüren, wenn wir uns vor der Zukunft fürchten oder die Erinnerung uns Rätsel aufgibt. Hier liegt das Geheimnis der Zeit verborgen: der Sinn dessen, was wir meinen, wenn wir an die Zeit denken. Was ist dieses Strömen? Wo in der tief liegenden Struktur der Welt ist es verankert? Was zwischen den Rädchen des Weltengetriebes unterscheidet die Vergangenheit mit ihrem Gewesen-Sein von der Zukunft mit ihrem Noch-nicht-gewesen-Sein? Warum ist Vergangenheit so ganz anders als Zukunft?

Mit diesen Fragen hat sich die Physik des 19. und des 20. Jahrhunderts herumgeschlagen und ist auf etwas gestoßen, das noch mehr überrascht und befremdet als nur die im Grunde nebensächliche Tatsache, dass Zeit an unterschiedlichen Orten in verschiedenem Tempo vergeht. Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft – zwischen Ursache und Wirkung, Erinnerung und Hoffnung, Reue und Absicht – kommt in den Grundgesetzen, welche die Mechanismen der Welt beschreiben, überhaupt nicht vor.

Wärme

Alles begann mit einem Königsmord. Am 16. Januar 1793 fällte der Pariser Nationalkonvent das Todesurteil über Ludwig XVI., in einer Auflehnung gegen die herrschende Ordnung, die wohl auch ein grundlegender Antrieb von Wissenschaft ist.[11] Zu den Mitgliedern, die das verhängnisvolle Votum verkündeten, zählte Lazare Carnot, ein Freund Robespierres. Carnot hatte eine Leidenschaft für den großen persischen, aus Schiraz stammenden Dichter Saadi (um 1219–um 1292), der in Akkon Kreuzfahrern in die Hände gefallen und von ihnen versklavt worden war. Von ihm stammen auch die fabelhaften Verse, welche die Eingangshalle des UNO-Hauptquartiers in New York schmücken:

Die Adamssöhne sind ja alle Brüder,

aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder.

Hat Krankheit nur ein einz’ges Glied erfasst,

so bleibt den andern weder Ruh noch Rast.

Wenn andrer Schmerz dich nicht im Herzen brennet,

verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennet.

(Nachdichtung von Karl Heinrich Graf, 1846)

Eine tief verankerte Wurzel der Naturwissenschaft ist wohl die Poesie, die über das Sichtbare hinauszublicken weiß. Dem Dichter zu Ehren gab Carnot seinem ersten Sohn den Namen Sadi. Rebellion und Poesie brachten so einen Sadi Carnot (1796–1832) hervor.

Als Junge begeisterte sich Sadi für die Dampfmaschinen, die im 19. Jahrhundert die Welt zu verändern begannen, indem sie die Antriebskraft des Feuers nutzten.

Im Jahr 1824 schreibt Sadi Carnot ein Bändchen mit dem Titel Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers …, in dem er die theoretischen Grundlagen für das Funktionieren dieser Maschinen zu ergründen versucht. Die kleine Abhandlung steckt voller fehlerhafter Annahmen: Carnot stellt sich Wärme als ein dingliches Etwas, eine Art Flüssigkeit vor, die dadurch Energie erzeuge, dass sie einem Wasserfall ähnlich Energie freisetzt, von den warmen zu den kalten Dingen «herabfalle». Aber ein Gedanke ist entscheidend: Dampfmaschinen funktionieren letztlich deshalb, weil Wärme vom Warmen ins Kalte übergeht.

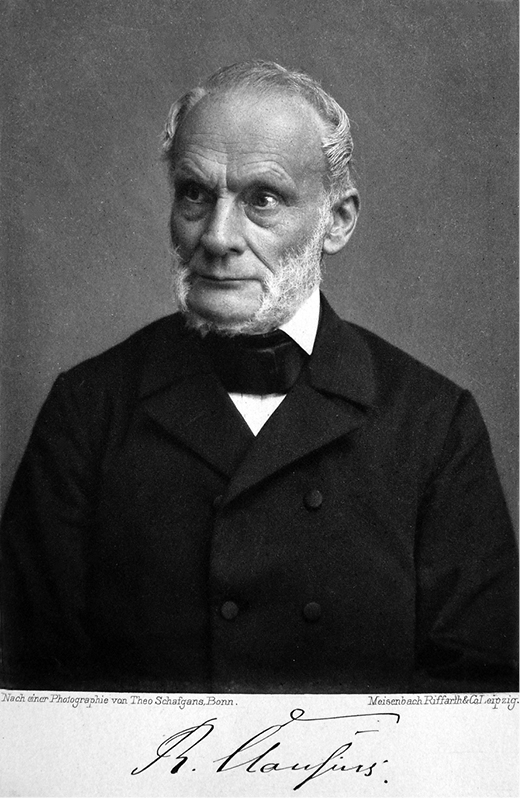

Sadis Büchlein gelangt in die Hände des strengen preußischen Professors Rudolf Clausius (1822–1888). Und der erkennt den springenden Punkt und stellt ein Gesetz auf, das berühmt werden wird:

Wärme fließt natürlicherweise vom warmen zum kalten Körper; sie fließt nicht spontan vom kalten zum warmen Körper.

Das ist der entscheidende Unterschied zu fallenden Körpern: Ein herabgefallener Ball kann seine Bewegung umkehren, zum Beispiel durch den Rückprall. Wärme nicht.

Dieses von Clausius formulierte Gesetz ist das einzige allgemeine der Physik, das zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheidet.

Bei keinem anderen ist dies der Fall: Ob Newtons Grundgleichungen der Mechanik, Maxwells Gleichungen der Elektrizität und des Magnetismus, Einsteins Relativitätstheorie der Gravitation, Heisenbergs Quantenmechanik, die Elementarteilchen Schrödingers und Diracs oder der Physiker des 20. Jahrhunderts: Keine dieser Gleichungen unterscheidet Vergangenheit von Zukunft.[12] Wenn die Gleichungen eine Abfolge von Ereignissen zulassen, ist diese auch rückwärts in der Zeit möglich.[13] In den elementaren Gleichungen der Welt[14] taucht der Zeitpfeil nur dann auf, wenn Wärme vorhanden ist.[*] Zwischen Zeit und Wärme besteht also eine tiefgreifende Beziehung: Wann immer ein Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft zutage tritt, dann durch Wärme. An sämtlichen Phänomenen, die sich ins Absurde wandeln, wenn sie rückwärts abgespult werden, ist etwas sich Erwärmendes beteiligt.

Wenn ich einen Film betrachte, der einen rollenden Ball zeigt, kann ich nicht sagen, ob er vorwärts oder rückwärts läuft. Wenn der Ball im Film aber ausrollt und stehen bleibt, sehe ich, dass der Film richtig abgespult wird, weil er in umgekehrter Richtung unglaubwürdige Ereignisse zeigen würde: einen Ball, der sich von selbst in Bewegung setzt. Dass der Ball langsamer wird und schließlich stehen bleibt, ist der Reibung geschuldet, bei der Wärme entsteht. Nur wo Wärme ist, unterscheiden sich Vergangenheit und Zukunft. Gedanken entwickeln sich von der Vergangenheit in die Zukunft, nicht umgekehrt: Und tatsächlich erzeugt ein denkendes Gehirn Wärme …

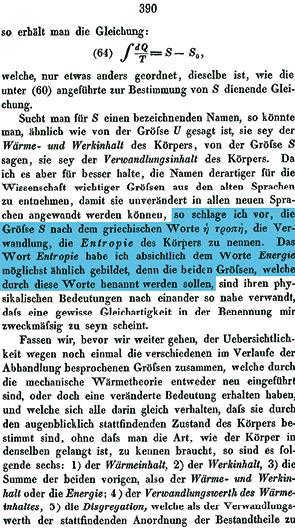

Clausius führt die Größe ein, die diesen unumkehrbaren Abfluss der Wärme nur in eine Richtung misst, und verpasst ihr – als gebildeter Deutscher – eine dem Griechischen entlehnte Bezeichnung: «so schlage ich vor, die Größe S nach dem griechischen Worte ή τροπή, die Verwandlung, die Entropie des Körpers zu nennen.»[15]

Clausius’ Entropie ist eine messbare und berechenbare Größe,[16] mit dem Buchstaben S bezeichnet, deren Wert wächst oder gleich bleibt, in einem isolierten Prozess aber niemals geringer wird. Die zuletzt getroffene Aussage wird ausgedrückt durch die Ungleichung:

ΔS ≥ 0

Sprich: «Delta S ist immer größer oder gleich null». Dieser sogenannte Zweite Hauptsatz der Thermodynamik (der Erste betrifft die Energieerhaltung) beinhaltet, dass Wärme immer nur von warmen zu kalten Körpern fließt, niemals umgekehrt.

Der Leser möge mir die «Formel» verzeihen: Sie ist die einzige in diesem Fließtext. Weil sie die Formel des Zeitpfeils ist, konnte ich sie in einem Buch über die Zeit nicht weglassen. Als einzige Beziehung in der Grundlagenphysik unterscheidet sie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Als die einzige, die uns etwas über das Vergehen von Zeit sagt. In dieser ungewöhnlichen Ungleichung liegt eine Welt verborgen.

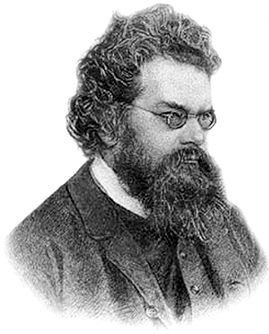

Offenbaren sollte sie ein sympathischer Österreicher, Enkel des Gründers einer Spieluhrenfabrik, dessen Leben allerdings ein bitteres Ende fand: Ludwig Boltzmann (1844–1906).

Unschärfe

Ludwig Boltzmann sollte es zufallen, zu erkennen, was sich hinter der Ungleichung ΔS ≥ 0 verbirgt. Er sprang dabei in einen schwindelerregenden Abgrund in unserem Verständnis der tief liegenden Struktur der Welt.

Ludwig arbeitete in Graz, Berlin, dreimal in Wien, München und erneut in Graz. Er selbst führte seine Unbeständigkeit – halb im Scherz – darauf zurück, dass er an einem Faschingsdienstag zur Welt gekommen war. Tatsächlich war er von instabilem Charakter, weichherzig hin und her pendelnd zwischen euphorischer Begeisterung und Depression. Klein, kompakt, mit dunklem gelocktem Haar und Rauschebart, wurde er von seiner Verlobten «mein geliebtes Dickerchen» genannt. Ludwig wurde zum tragischen Helden in Sachen Zeitpfeil.

Sadi Carnot hatte Wärme für eine Substanz gehalten und sich getäuscht. Wärme ist die mikroskopische Bewegung der Moleküle. In einem heißen Tee werden die Moleküle heftig zappeln, während sie sich in einem kalten Tee kaum rühren. Und noch weniger bewegen sie sich in einem Eiswürfel, der noch kälter ist.

Noch zu Ende des 19. Jahrhunderts glaubten eher wenige daran, dass Moleküle und Atome tatsächlich existierten. Ludwig war von ihrer Realität überzeugt und focht für sie einen Kampf aus. Seine Angriffe auf diejenigen, die nicht an Atome glaubten, sind legendär geblieben. «Wir, die jungen Mathematiker der damaligen Zeit, waren alle auf [seiner] Seite […]», erinnerte sich Jahre später ein junger Pionier der Quantenmechanik.[17] In einer hitzigen Polemik während einer Konferenz in Wien hielt ihm ein bekannter Physiker[18] entgegen, dass der wissenschaftliche Materialismus tot sei, weil die Gesetze der Materie keine Richtung der Zeit kennen: Auch Physiker äußern zuweilen Unfug.

Als Kopernikus einen Sonnenuntergang betrachtete, sah er vor seinem geistigen Auge, wie sich die Erde dreht. Als Boltzmann in ein Glas mit reglosem Wasser blickte, sah er den wilden Tanz der Atome und Moleküle.

Wir sehen Wasser in einem Glas wie Astronauten die Erde vom Mond aus: ein stilles blaues Leuchten. Die temperamentvollen Bewegungen des Lebens auf der Erde, die der Pflanzen und Tiere, der Liebe und Verzweiflung sind vom Erdtrabanten aus nicht zu erkennen. Sichtbar ist nur eine azurne gesprenkelte Murmel. Entsprechend spielen sich in dem von Licht durchschienenen Wasserglas die stürmischen Aktivitäten von Myriaden von Molekülen ab, von deutlich mehr, als Lebewesen die Erde bevölkern.

Dieses Gewimmel durchmischt alles. Wenn ein Teil der Moleküle ruht, wird er vom allgemeinen Trubel mitgerissen und setzt sich seinerseits in Bewegung: Unruhe breitet sich aus. Moleküle prallen zusammen und stoßen aneinander. Deswegen erwärmt sich ein kalter im Kontakt zu einem warmen Körper: Seine Moleküle werden von denen des warmen angestoßen und in Bewegung versetzt. Auf die Art wird er warm.

Die thermische Bewegung ist wie das stetige Mischen eines Stapels Spielkarten: Sind die Karten geordnet, werden sie durch Vermischung durcheinandergebracht. So fließt Wärme vom Warmen zum Kalten ab und nicht umgekehrt: durch Vermischung, dadurch, dass natürlicherweise alles zur Unordnung strebt.

Ludwig Boltzmann erkannte dies. Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt nicht in den elementaren Gesetzen der Bewegung, nicht in der tieferen Struktur der Natur. Vielmehr führt zunehmende Unordnung allmählich zu weniger charakteristischen oder weniger besonderen Zuständen.

Diese Eingebung ist brillant. Und richtig. Aber erklärt sie den Ursprung des Unterschieds zwischen Vergangenheit und Zukunft? Nein. Sie verschiebt nur das Problem. Jetzt lautet die Frage: Warum waren in einer der beiden Richtungen der Zeit – in der Vergangenheit, wie wir sie nennen – die Dinge geordnet? Warum wies der große Stapel der Spielkarten des Universums in der Vergangenheit eine Ordnung auf? Warum war die Entropie einstmals niedrig?

Wenn wir ein Phänomen betrachten, das in einem Zustand geringer Entropie beginnt, ist klar, warum die Entropie zunimmt: weil beim Durchmischen alles in Unordnung gerät. Aber wieso beginnen die Phänomene, die wir um uns herum im Kosmos beobachten, in Zuständen niedriger Entropie?

Wir kommen zum entscheidenden Punkt. Wenn die ersten 26 Spielkarten eines Stapels durchweg rot und die nächsten 26 durchweg schwarz sind, reden wir von einer «besonderen» Zusammenstellung des Kartenspiels; es befindet sich in einem «geordneten» Zustand. Diese Ordnung verliert es beim Mischen. Diese Konfiguration von «geringer Entropie» ist besonders mit Blick auf die Farben der Karten – rot oder schwarz. Eine andere ist insofern besonders, als die ersten 26 Karten nur aus Herz oder Pik bestehen. Oder aus ungeraden, aus den am stärksten abgegriffenen oder aus genau denselben 26 Karten wie vor drei Tagen … oder wegen irgendeines anderen Charakteristikums. Beim genaueren Nachdenken ist jedwede Zusammenstellung speziell. Jede ist einzigartig, wenn ich alle Einzelheiten betrachte, weil jede Zusammenstellung etwas hat, das sie auf einzigartige Weise charakterisiert. So wie jedes Kind für seine Mama einzigartig und besonders ist.

Die Vorstellung, dass bestimmte Zusammenstellungen spezieller als andere seien (zum Beispiel 26 rote Karten, gefolgt von 26 schwarzen), ergibt nur dann einen Sinn, wenn ich mich auf die Betrachtung weniger Aspekte der Karten (zum Beispiel die Farbe) beschränke. Wenn ich alle Karten unterscheide, sind alle Zusammenstellungen gleichwertig: Dann gibt es keine mehr oder weniger besonderen.[19] Die Vorstellung von «Besonderheit» ergibt sich erst dann, wenn ich das Universum auf unscharfe, annähernde Weise betrachte.

Boltzmann zeigte, dass die Entropie deshalb existiert, weil wir die Welt ungenau beschreiben, und dass die Entropie eben diejenige Größe ist, die zählt, wie viele verschiedene Konfigurationen es gibt, die unsere unscharfe Sichtweise nicht unterscheidet. Wärme, Entropie oder geringe Entropie der Vergangenheit sind Begriffe, die zu einer näherungsweisen, statistischen Beschreibung der Natur gehören.

Folglich hängt der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft letztlich mit dieser unscharfen Sicht zusammen. Wenn ich sämtliche Details, den genauen Zustand der Welt auf mikroskopischer Ebene berücksichtigen könnte, würden dann die charakteristischen Aspekte des Ablaufs der Zeit verschwinden?

Durchaus. Sobald ich den mikroskopischen Zustand der Dinge betrachte, verschwindet der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft. So wird beispielsweise die Zukunft der Welt nicht mehr und nicht weniger als die Vergangenheit vom gegenwärtigen Zustand bestimmt.[20] Wir reden häufig davon, dass die Ursachen den Wirkungen vorangehen, aber die elementare Struktur der Dinge unterscheidet nicht zwischen «Ursache» und «Wirkung».[21] Es gibt Regelmäßigkeiten, die wir physikalische Gesetze nennen, die Ereignisse zu verschiedenen Zeiten miteinander in Verbindung bringen, symmetrische Regelmäßigkeiten für Zukunft und Vergangenheit … In der Beschreibung aus mikroskopischer Sicht ist es sinnlos, Vergangenheit von Zukunft zu unterscheiden.[*]

Dies ist die befremdliche Schlussfolgerung, die sich aus Boltzmanns Forschungen ergibt: Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft bezieht sich auf unsere unscharfe Sicht von der Welt. Dieser Schluss macht fassungslos: Ist es möglich, dass meine so eindringliche, grundlegende und existenzielle Wahrnehmung – der Ablauf der Zeit – davon abhängt, dass ich die Welt nicht in den kleinsten Einzelheiten sehe? Als eine Art Täuschung, die meiner Kurzsichtigkeit geschuldet ist? Wenn ich den akkuraten Tanz der Milliarden Moleküle sehen und sie in Betracht ziehen könnte, wäre die Zukunft dann wirklich «wie» die Vergangenheit? Könnte ich dann das gleiche Wissen – oder Unwissen – zur Vergangenheit wie zur Zukunft haben? Zugegeben: Unsere intuitiven Vorstellungen von der Welt gehen häufig in die Irre. Aber kann die Welt so gründlich anders sein, als sie sich in unserer intuitiven Anschauung darstellt?

All dies unterminiert grundlegend unser gewöhnliches Verständnis der Zeit. Es ruft Ungläubigkeit hervor wie einst die Behauptung, dass sich die Erde drehe. Aber hier wie dort ist die Beweislage erdrückend: Alle Phänomene, die den Ablauf der Zeit charakterisieren, reduzieren sich auf einen «besonderen» Zustand in der Vergangenheit der Welt, der eben wegen unserer unscharfen Perspektive «besonders» ist.

Weiter hinten unternehme ich den gewagten Versuch, in das Geheimnis dieser Unschärfe zu blicken, um herauszufinden, wie es mit der seltsamen anfänglichen Unwahrscheinlichkeit des Universums zusammenhängt.

Hier belasse ich es bei der verblüffenden Feststellung, dass die Entropie, wie Boltzmann erkannte, nichts anderes als die Anzahl der mikroskopischen Zustände ist, die unsere unscharfe Sicht von der Welt nicht auseinanderhalten kann.

Die Gleichung, die genau dies besagt[22], ist in Boltzmanns Grabstein in Wien eingemeißelt, direkt über der Marmorbüste, die ihn so streng und finster darstellt, wie er meiner Ansicht nach niemals gewesen ist. Nicht wenige Physikstudenten statten seiner Ruhestätte einen Besuch ab und halten nachdenklich vor ihr inne. Manchmal auch ein älterer Professor.

Die Zeit hat ein weiteres entscheidendes Stück verloren: den vertrauten Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Boltzmann hat erkannt, dass im Ablauf der Zeit nichts Substanzielles liegt. Nur der unscharfe Reflex einer mysteriösen Unwahrscheinlichkeit des Universums an einem Punkt in der Vergangenheit.

Dies allein ist die Quelle der ewigen Strömung aus Rilkes Elegie.

Mit nur fünfundzwanzig Jahren zum Universitätsprofessor berufen, zum Zeitpunkt seines größten Erfolges vom Kaiser empfangen, von einem Großteil der akademischen Welt, der sein Denken nicht verstand, heftig kritisiert und selbst stets zwischen Euphorie und Depression hin und her gerissen, setzte das «geliebte Dickerchen» seinem Leben mit einem Strick ein Ende.

Es geschah in Duino bei Triest, während seine Frau und seine Tochter zum Baden ans Adriatische Meer gegangen waren. In ebendiesem Duino sollte wenige Jahre später Rilke seine Elegie verfassen.