Zweiter Teil

Die Welt ohne Zeit

6. Die Welt besteht aus Ereignissen, nicht aus Dingen

Oh, edle Herrn, des Lebens Zeit ist kurz:

Die Kürze schlecht verbringen, wär’ zu lang’,

[…] Wir treten Kön’ge nieder, wenn wir leben […]

Shakespeare, Heinrich IV., V, II (übers. v. August Wilhelm Schlegel)

Als Robespierre Frankreich von der Monarchie befreite, sah das Europa des Ancien Régime den Untergang der Zivilisation heraufziehen. Wenn die Jungen eine alte Ordnung loswerden wollen, geht unter den Alten die Angst um, dass alles im Schiffbruch endet. Aber Europa kam hervorragend ohne den König von Frankreich zurecht. Und die Welt kann auch ohne die Königin Zeit bestens weiterleben.

Ein Aspekt der Zeit, die unter der Physik des 19. und 20. Jahrhunderts den Zerfall erlitt, hat gleichwohl überlebt. Des uns so vertrauten Blendwerks entkleidet, mit dem sie die Newton’sche Theorie umhüllt hatte, strahlt er jetzt umso klarer: Die Welt ist Wandel.

Keines der Stücke, die der Zeit abhandengekommen sind (Einheitlichkeit, Richtung, Unabhängigkeit, Gegenwart, Kontinuität …), stellt durch seinen Verlust in Frage, dass die Welt ein Geflecht von Geschehnissen ist. Das eine ist die Zeit mit ihren vielen Bestimmungen, das andere die schlichte Tatsache, dass die Dinge nicht «sind»: Sie geschehen.

Dass die Größe «Zeit» in den Grundgleichungen fehlt, bedeutet keineswegs, dass die Welt starr und reglos ist. Im Gegenteil steht dies für eine Welt, in der Wandel allgegenwärtig ist, ohne dass dieser von Mutter Zeit geordnet wird: Die zahllosen Geschehnisse müssen sich nicht notwendigerweise in eine gute Ordnung fügen, auch nicht auf Newtons Zeitachse, einer einzigen, oder in die eleganten Geometrien Einsteins. Die Ereignisse der Welt stehen nicht geordnet Schlange wie die Engländer. Sie bilden ein chaotisches Gedränge wie die Italiener.

Dennoch sind es Ereignisse, Veränderungen, Geschehnisse. Auch wenn das Geschehen diffus, verstreut und ungeordnet verläuft, ist es Geschehen, nicht Stillstand. Uhren laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Sie bestimmen keine einheitliche Zeit, sondern verändern die jeweilige Position ihrer Zeiger relativ zueinander. Die Grundgleichungen beinhalten keine Variable Zeit, sondern andere, die sich relativ zueinander verändern. Die Zeit, so sah es Aristoteles, ist das Maß der Veränderung. Um diese zu messen, lassen sich verschiedene Variablen heranziehen, von denen keine sämtliche Merkmale der Zeit aus unserer Erfahrung aufweist. Dies ändert freilich nichts daran, dass die Welt unablässiger Wandel ist.

Die gesamte Entwicklung der Naturwissenschaft deutet darauf hin, dass die beste Sprache, in der sich die Welt denken lässt, die der Veränderung ist und nicht der Dauer. Eine des Geschehens und nicht des Seins.

Man kann sich die Welt als aus Dingen bestehend denken. Aus Substanz. Aus Seiendem. Aus etwas, das ist. Das bleibt. Oder man stellt sich vor, dass sie aus Ereignissen besteht, aus Geschehen, Prozessen, aus etwas, das stattfindet. Das, anstatt beständig zu sein, steter Wandel ist. Das in der Zeit nicht stillsteht. Mit der Zerstörung des Zeitbegriffs in der Grundlagenphysik ist die erste dieser beiden Sichtweisen, nicht aber die zweite zusammengebrochen: Diese beruht auf der Erkenntnis, dass Unbeständigkeit, nicht Stillstand in einer reglosen Zeit allgegenwärtig ist.

Wenn wir die Welt als eine Gesamtheit aus Ereignissen, aus Prozessen, denken, können wir sie besser erfassen, begreifen und beschreiben. Es ist die einzige Denkweise, die mit der Relativität vereinbar ist. Die Welt ist keine Menge aus Dingen, sondern aus Ereignissen.

Der Unterscheid zwischen Dingen und Ereignissen liegt darin, dass Erstere in der Zeit Bestand haben, während Ereignisse von begrenzter Dauer sind. Ein typisches «Ding» ist ein Stein: Wir können uns fragen, wo er morgen liegen wird. Dagegen ist ein Kuss ein «Ereignis». Bei ihm ergibt die Frage, wo er morgen sein wird, keinen Sinn. Die Welt besteht aus einem Geflecht aus Küssen, nicht aus Steinen.

In den Begriffen, in denen wir die Welt verstehen, befinden sich die einfachen Einheiten nicht an irgendeinem Punkt im Raum. Sie sind – so sie denn sind – in einem Wo, aber auch in einem Wann verankert. Sie sind räumlich, aber auch zeitlich begrenzt: als Ereignisse.

Genau genommen, sind auch die «Dinge», die am ehesten als solche erscheinen, im Grund nichts anderes als lang währende Ereignisse. Betrachtet im Licht dessen, was wir aus der Chemie, der Physik, der Mineralogie, der Geologie und der Psychologie wissen, ist auch der härteste Stein in Wahrheit ein komplexes Schwingen von Quantenfeldern, ein momentanes Wechselwirken von Kräften, also ein Prozess, dem es für einen kurzen Augenblick gelingt, in einem sich selbst ähnlichen Gleichgewicht zu verharren, ehe er wieder zu Staub zerfällt. Er ist ein flüchtiges Kapitel in der Geschichte der Wechselwirkungen der Elemente des Planeten, eine Spur der steinzeitlichen Menschheit, eine Waffe für Lausbuben, ein Musterbeispiel in einem Buch über die Zeit, eine Metapher für eine Ontologie, ein Bestandteil einer Einteilung der Welt, der eher von der Struktur unserer physischen Wahrnehmungsfähigkeit als vom wahrgenommenen Objekt abhängt. Und letztlich ist er ein verwickelter Knoten in diesem flüchtigen kosmischen Spiel, das die Realität ausmacht. Steine sind für den Aufbau der Welt nicht bedeutsamer als flüchtige Töne oder Wellen auf dem Meer.

Wenn die Welt aus Dingen bestünde, welche wären es dann? Die Atome, von denen sich herausgestellt hat, dass sie aus noch kleineren Teilchen bestehen? Die Elementarteilchen, über die wir herausgefunden haben, dass sie nichts anderes als flüchtige Erregungen eines Feldes sind? Die Quantenfelder, von denen wir inzwischen wissen, dass sie kaum mehr als die Codes einer Sprache sind, mit denen sich Wechselwirkungen und Ereignisse beschreiben lassen? Wir können die physikalische Welt nicht als eine aus Dingen, aus Seiendem denken. Das klappt nicht.

Dagegen können wir die Welt als ein Geflecht aus Ereignissen begreifen, aus einfacheren Geschehnissen und komplexeren, die sich auf einfachere zurückführen lassen. Einige Beispiele: Ein Krieg ist kein Ding, sondern eine Menge aus Ereignissen. Ein Gewitter ist keine Sache, sondern eine Gesamtheit aus Abläufen. Eine Wolke über dem Berg ist kein Ding: Sie ist Kondensation von Feuchtigkeit, wenn Wind über die Berge streicht. Eine Welle ist keine Sache, sondern ein Sich-Bewegen von Wasser. Das Wasser, das sie schlägt, ist stets ein anderes. Eine Familie ist keine Sache, sondern eine Gesamtheit von Beziehungen, Ereignissen und Empfindungen. Und ein Mensch? Er ist gewiss kein Ding, sondern ein komplexer Prozess, in den wie in einer Wolke über den Bergen Luft ein- und ausströmt, aber auch Nahrung, Informationen, Licht, Sprache usw. Ein Knoten unter Knoten in einem sozialen Beziehungsgeflecht, einem Netzwerk aus chemischen Prozessen, aus Emotionen, die er mit seinesgleichen austauscht.

Lange Zeit haben wir die Welt in Begriffen einer Ursubstanz zu begreifen versucht, welche die Physik wohl mehr als jede andere Disziplin aufzuspüren versuchte. Aber je mehr wir nach ihr forschten, desto weniger erschien die Welt fassbar in Konzepten von etwas, das ist. Offenbar verstehen wir deutlich mehr von ihr, wenn wir sie mit Blick auf Beziehungen zwischen Ereignissen begreifen.

Die im ersten Kapitel zitierten Worte Anaximanders fordern uns dazu auf, die Welt «nach der Ordnung der Zeit» zu denken. Abgesehen von der Annahme, dass wir schon a priori wüssten, was diese Ordnung der Zeit sei, also die uns vertraute lineare und universelle Ordnung, liegt Anaximander mit seiner Mahnung nach wie vor richtig: Wir verstehen die Welt, wenn wir Veränderung, nicht Dinge untersuchen.

Wer diesen guten Ratschlag vergaß, musste die Folgen tragen. Als zwei Große ließen sich Platon und Kepler zu diesem Irrtum verleiten, und kurioserweise beide durch die Mathematik.

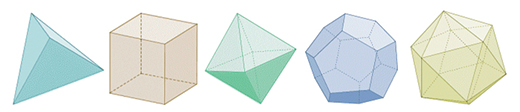

Im Dialog Timaios kommt Platon auf den glänzenden Gedanken, die physikalischen Intuitionen der Atomisten wie Demokrit in Mathematik überführen zu wollen. Doch geht er dabei falsch vor: Er versucht, die Mathematik der Form der Atome anstatt die ihrer Bewegung zu schreiben. Er erliegt der Faszination für einen mathematischen Lehrsatz, der da besagt, dass es fünf und nur fünf regelmäßige Polyeder gibt:

Und er stellt die gewagte Hypothese auf, dass eben sie die Formen der Atome dessen bildeten, was man in der Antike für die fünf Elemente hielt: Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie die Quintessenz, aus der die Himmelssphären bestünden. Ein glänzender Gedanke, aber völlig falsch. Der Fehler liegt in dem Versuch, die Welt in Begriffen von Dingen anstatt von Ereignissen aufzufassen: die Veränderung zu ignorieren. Die Physik und die Astronomie, die – von Ptolemaios über Galilei und Newton bis zu Schrödinger – gute Ergebnisse abwerfen, sind die mathematische Beschreibung dessen, wie sich die Dinge verändern, nicht wie sie sind. Von Geschehnissen, nicht von Dingen. Die Formen der Atome werden schließlich nur als Lösungen der Schrödinger-Gleichung verstanden, die beschreibt, wie sich die Elektronen in den Atomen bewegen: wieder als Ereignisse, nicht als Dinge.

Demselben Irrtum sitzt viele Jahrhunderte später der junge Kepler auf, ehe er zu den großen Ergebnissen seiner Reifezeit gelangt. Er fragt sich, was die Ausdehnung der Umlaufbahnen der Planeten bestimmt, und lässt sich wie Platon vom selben Lehrsatz (tatsächlich einem wunderschönen) behexen. Er stellt die Hypothese auf, dass die regelmäßigen Polyeder die Ausdehnung der Umlaufbahnen der Planeten festlegen: Wenn wir diese Körper ineinanderlegen und jeden einzelnen mit einer Kugel umgeben würden, dann entsprächen die Radien dieser Kugeln im Verhältnis denen der Bahnradien der Planeten.

Eine schöne Idee, aber völlig verrückt. Wieder ist es die Bewegung, die außen vor bleibt. Als sich Kepler später der Frage zuwendet, wie sich die Planeten bewegen, öffnen sich ihm die Pforten zum Himmel.

Wir beschreiben die Welt also nicht, wie sie ist, sondern wie sie geschieht. Newtons Mechanik, die Maxwell-Gleichungen, die Quantenmechanik usw. verraten uns, wie Ereignisse stattfinden, nicht wie Dinge sind. Wir verstehen die Biologie, wenn wir untersuchen, wie sich Lebewesen entwickeln und wie sie leben. Wir verstehen (ein wenig, nicht viel) von Psychologie, wenn wir untersuchen, wie wir miteinander interagieren, wie wir denken … Wir verstehen die Welt in ihrem Werden, nicht in ihrem Sein.

«Dinge» sind selbst nur Geschehnisse, die für kurze Zeit monoton ablaufen.[60] Denn selbstverständlich zerfällt früher oder später alles wieder zu Staub.

Das Fehlen der Zeit bedeutet so keineswegs, dass alles eingefroren und unbewegt ist. Es heißt vielmehr, dass das unablässige Geschehen, das die Welt erschöpft, von keiner Zeitachse geordnet, von keinem Ticken einer gigantischen Uhr regiert wird. Es bildet nicht einmal eine vierdimensionale Geometrie. Es ist ein uferloses und ungeordnetes Netz aus Quantenereignissen. Die Welt gleicht eher Neapel als Singapur.

Wenn wir unter «Zeit» nichts anderes verstehen als Geschehen, dann ist alles Zeit: Es existiert nur das, was in der Zeit ist.