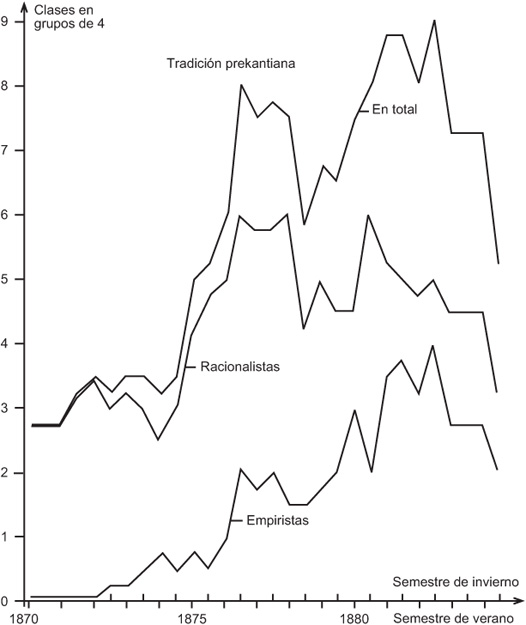

FIGURA 10. La reevaluación de la filosofía prekantiana de Bacon a Hume provocada por la filología e historia relativas a Kant

ANTES de que iniciara en 1877 la febril actividad editorial de los neokantianos en el campo sistemático con la fundación de Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie [Revista Trimestral de Filosofía Científica], en 1875 y 1876 apareció una serie de escritos que tematizaban la filosofía kantiana, en parte, en el contexto de su temprana historia inmediata y, en parte, también en el contexto biográfico. El pensamiento histórico-genético tradicional condicionó, no en última instancia, un gran interés en la génesis de la filosofía kantiana, y este interés se vio fortalecido todavía más por el hecho de que se esperaba una explicación acerca de la relación en la cual habría estado Kant con la tradición metafísica y en cuál con el empirismo inglés. La oscilación del neokantismo primitivo entre empirismo o positivismo y apriorismo debería superarse con medios historiográficos aunque la intención de actualizar a Kant fuera muy superior a los esfuerzos por conservar la fidelidad histórica:

Después de que una serie de escritos hayan expuesto, después de reelaborarlo autónomamente, el sistema kantiano con el fin de hacer propaganda en favor del mismo—observaba Vaihinger ya en el año 1881—, el método filológico exacto comienza desde hace algunos años a ejercer poco a poco su justo derecho. Pero, sin embargo, se cometería un grave error, si se quisiera creer que este último método no sirve también para seguir desarrollando sistemáticamente la filosofía.1

De ninguna manera era Cohen el único que partió del principio: la historiografía tiene que subordinarse a la sistemática: casi la totalidad de los comentarios, que discutían la evolución de Kant, y que entonces estaban siendo publicados, muestran esta misma tendencia. En este aspecto, Cohen fue efectivamente un adalid y, sobre todo, aquel que defendió también ofensivamente este principio. Entre sus dos grandes libros sobre Kant de 1871 y 1877, apareció en 1873 el opúsculo Die systematischen Begriffe in Kant’s vorkritischen Schriften nach ihrem Verhältnis zum kritischen Idealismus [Los conceptos sistemáticos en los textos precríticos de Kant en su relación al idealismo crítico],2 que en cuatro capítulos investigó la cuestión de la medida en la que ya podrían reconocerse en los escritos precríticos la concepción y los conceptos fundamentales analítico y sintético, la proporción del principio de razón suficiente a la causalidad, la disposición de Kant de la psicología y la ética, los conceptos de espacio y tiempo. En ello, él presupuso no sólo un acuerdo de principio con su interés especial, sistemáticamente condicionado, en la historia de la filosofía, la cual tenía completamente como meta el “provecho que podría obtenerse para el filosofar puro”,3 sino que también creía que tenía que presuponer “la familiaridad más exacta con el pleno significado terminológico de los principales conceptos kantianos”,4 de manera que sólo aquellos que habían ido a su escuela podían reconocer el valor de este escrito. La sistemática de los conceptos, que había sido forjada en Kants Theorie der Erfahrung [Teoría kantiana de la experiencia], fue confrontada ahora con los primeros escritos, la cual, respecto del desarrollo del proyecto de sistema de Cohen, tenía un significado especial, sobre todo el tercer capítulo, pues en él se añadió por vez primera al “idealismo formal” o “crítico”,5 a manera de bosquejo, la “construcción de una ética”,6 para la cual ya se encontrarían huellas y alusiones en los primeros escritos de Kant que también anticipaban una “legislación, formal en este sentido, en el ámbito práctico”.7 Todavía vivía Lange cuando se anunció con esto Ethik des reinen Willens [Ética de la voluntad pura] de Cohen; aunque a principios de los años 1870 había sólo en pequeña medida un interés que abordara en detalle la fundamentación kantiana de la ética, de manera que quien reseñó este escrito en la Zeitschrift für Völkerpsychologie... [Revista de Etnopsicología...] pudo decir entre renglones, no sin cierta ironía, que estos inicios están “por lo menos muy escondidos” como para que en general uno se quiera dejar convencer de que están a la vista.8

Este escrito también le sirvió a Cohen para preparar su sistema, pero además tenía que cumplir la tarea de hacer una crítica más detallada a las opiniones de Kuno Fischer. A su modo histórico-evolutivo de considerar la filosofía kantiana, el cual partía de un paralelismo de “secuencia interna y externa”9 y, así, de un desarrollo cronológico de los teoremas en los escritos de Kant,10 Cohen oponía su modo de ver desde la perspectiva historia de los problemas, el cual no pregunta por el desarrollo cronológico sino sólo por el “desarrollo objetivo” de los teoremas: “Los pensamientos, de cuya validez debate el trabajo positivo de la filosofía, tienen que ser elaborados a partir de sus condiciones internas, es decir, a partir de las preguntas y respuestas en las cuales se plantean los problemas. De ninguna manera se ha demostrado que estas condiciones internas procedan unas de otras como se suceden unos a otros los números de los años de los títulos de los libros”.11 Además, no es absolutamente acertado decir que la filosofía kantiana se vuelve comprensible sólo en el contexto de sus primeros escritos, como Fischer quiere hacérnoslo creer.12

La exposición de Kant según el método genético o según el de la historia de los problemas pareció ser el nombre de la alternativa, a la cual se le sacó todavía más filo porque el así llamado “hegeliano” Kuno Fischer tuvo que permitir que el “kantiano” Cohen le echara en cara que había tratado de exponer a Kant de acuerdo con el método biográfico y el de la historia de la evolución, cuando más bien hubiera sido oportuno explicar “en qué situación, en qué contexto surgió esta o aquella parte, este o aquel giro”.13 De los primeros escritos no deberían acumularse apresuradamente acordes “rapsódicos”, sino más bien debería preguntarse “en qué medida se puede descubrir el sistema en aquellos primeros trabajos”.14 Es válido redescubrir la “idea originaria” del sistema desarrollado después, pero no querer descubrir en estos escritos dudosas “anticipaciones” de los teoremas y términos posteriores.15

Cuanto más parecía girar esta controversia en torno a lo metódico, tanto menos se diferenciaban entre sí los contrayentes, porque cada uno trataba de “propagar” a su Kant como el auténtico y verdadero, para así acreditar a Kant y las opiniones propias. Sólo con Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erkenntnisstheorie [Ensayo de una historia de la evolución de la gnoseología kantiana]16 de Friedrich Paulsen en 1875 comienza una segunda fase del interés en Kant, la cual, comparada con la primera, se distingue porque los historiadores toman una mayor distancia frente al objeto y, por esta razón, se acercan un buen tramo a la historiografía realmente efectiva. El libro de Paulsen, que surgió originariamente de la intención de responder el tema del concurso puesto por la Academia Berlinesa de las Ciencias: Einfluss der englischen Philosophie auf die deutsche [Influjo de la filosofía inglesa en la alemana],17 involucró, en una medida mucho mayor de lo que había pasado hasta ahora, la tradición empírica en la interpretación de los primeros escritos de Kant, donde Paulsen puso en claro “atávicamente” el “sentido” de la filosofía kantiana:

Primero leí a Hume todo completo [...] luego a Kant todo completo [...] Entonces se me reveló el sentido de la filosofía kantiana. Vi cómo el pensamiento alemán que procede de la metafísica de Wolff se iba acercando sucesivamente al punto de vista de Hume: los escritos de los años 1860 permitieron descubrir progresivamente este movimiento. Luego vi cómo llegaba, repentinamente de un tirón, el viraje en la disertación de 1770: era como si la visión de un abismo que se abría súbitamente ante él, el abismo del escepticismo, lo hubiera hecho retroceder bruscamente: los elementos a priori de la intuición y los del pensamiento, el tiempo y el espacio y las categorías hacen posible el conocimiento a priori, aquellos del mundus sensibilis, éstos del mundus intelligibilis. Y esto representa el permanente frente de combate de la filosofía kantiana: salvación del conocimiento razonable, de la filosofía como conocimiento a priori, contra el omnívoro escepticismo de Hume. Luego, leí la Crítica y de los ojos se me cayeron como unas escamas: evidentemente, el objetivo de la demostración no es la “imposibilidad de conocer la cosa en sí”, como había pensado hasta entonces [...] sino la posibilidad del conocimiento “puro” y, luego, la fundación de una moral “pura” y, finalmente, la fundación de una cosmovisión basada sobre la “razón”.18

Comparadas con las exposiciones de Fischer y Cohen, la de Paulsen seguía teniendo a su favor que él expuso históricamente la génesis del a priori kantiano y del problema de la “cosa en sí” a partir de la antinomia de empirismo y racionalismo, tal como existía en el siglo XVIII, y no a partir de la antinomia de idealismo y materialismo, tal como lo conoció el siglo XIX en esa formulación. Lo característico de esta segunda fase del interés en Kant también se puede leer en el siguiente hecho: que la lectura de Paulsen ya no interpretó la historia de la filosofía tan directamente a partir del frente de combate de la cosmovisión contra el materialismo, sino de manera creciente en el interés de las propias inquietudes sistemáticas. Comprendida desde el punto de vista puramente gnoseológico, la evolución de Kant pareció ser una evolución que se alejaba del racionalismo wolffiano, porque Kant había comprendido claramente en los años 1760 la “equivocidad” de las fundamentaciones racionalistas: “Fundamentación no es lo mismo que producción; y, por esta razón, la producción real no puede ser conocida a partir de una fundamentación lógica”.19 Por tanto, la validez metafísica de las categorías por lo menos se volvió dudosa y la traducción de las categorías de la metafísica en categorías del mero conocimiento ha sido sólo una pura cuestión de la época. A pesar de ello, sin embargo, Kant no defendió inmediatamente después una teoría del conocimiento consecuentemente positivo-empirista,20 pues: “El resultado esencial de los escritos de los años 1760 es un resultado negativo: a partir de la razón pura no hay un juicio de los hechos. Éste es el dogma del empirismo, en la medida en que se relaciona polémicamente contra la gnoseología racionalista”.21 Esto es lo mismo que ya había constatado Kuno Fischer; pero ni el giro de Kant puede reducirse a una entonces ya consumada recepción de Hume,22 ni se puede afirmar que Kant haya tenido, antes de la disertación de 1770, una actitud positiva ante el empirismo o incluso haya estado cerca del escepticismo humeano: “Su [de Kant, KCK] teoría del conocimiento consistió esencialmente en la crítica y la negación de los presupuestos del racionalismo”.23 Qué tan fuertemente determinó lo que escribieron en esta controversia la primitiva inclinación de Fischer al escepticismo o la inclinación del Paulsen al racionalismo, sigue siendo igual de problemático que la restricción de todo el interés de Kant a una problemática puramente gnoseológica, en la que la misma teoría del conocimiento, por su parte, ya no nombró las posibles metas que se proponía y las posibles limitaciones que se ponían al conocimiento.24 Por esta razón, Paulsen ha descrito, no en última instancia a causa de esta miopía, la evolución de Kant desde los años 1760, diciendo que de entonces en adelante haya tenido lugar un movimiento regresivo del ya obtenido punto de vista empírico, que llevaba al escepticismo, a los conocimientos a priori:

El resultado de estos mismos conocimientos a priori, que encontraron su expresión definitiva en la Crítica de la razón pura, después que el ensayo de 1770 hubiera fijado el punto de vista más general, se puede formular de la siguiente manera: hay conocimiento de objetos a partir de la razón pura, pero sólo de los objetos tales como nos son dados, es decir, de los fenómenos. Nosotros llamamos a esta opinión racionalismo idealista o formal. Él [Kant, KCK] cae de esta manera en contradicción con las dos fases de la evolución que ha tenido hasta ahora, tanto con el racionalismo realista como con el empirismo [...] Ante todo, sin embargo, el nuevo punto de vista está diametralmente opuesto al empirismo, punto de vista que se ha obtenido criticando el empirismo. La parte positiva de la Crítica de la razón pura, es decir, el nuevo sistema gnoseológico, se orienta contra Hume.25

Si Cohen concebía la Crítica de la razón pura como “crítica de la experiencia” y veía en ella un intento logrado de salvar el apriorismo del escepticismo de Hume, entonces Paulsen modifica esta opinión con el fin de atribuir a Kant un racionalismo crítico-idealista acendrado por el escepticismo. Su interpretación redujo, ciertamente de una manera típica del neokantismo primitivo en su conjunto, los objetivos del programa de la “crítica de la razón” a una “crítica del conocimiento”; pero, respecto de la concepción “constructiva” de Cohen, tenía, sin embargo, la ventaja de querer reconstruir histórica y sistemáticamente la posición de Kant, en donde Cohen daba por hecho que su propia fundamentación de la doctrina de la aprioridad ofrece sólo una nueva y mejorada exposición de la kantiana: el escrito de Cohen era apropiación productiva, el de Paulsen una exposición secundaria que supo servirse de los medios de la crítica histórica.

Fue escrito al mismo tiempo que el texto de Cohen pero sólo un año después de dicho texto coheniano apareció el primer tomo de la obra principal de Alois Riehl, Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, I, Geschichte und Methode des philosophiscen Kritizismus [El criticismo filosófico y su significado para la ciencia positiva, I, Historia y método del criticismo filosófico]:26

El escrito de Riehl significa un progreso sustantivo en la investigación que hasta ahora se ha hecho de Kant—constataba muy atinadamente Benno Erdmann en su reseña,27 y no queda más que aplaudir su fundamentación de esta opinión—; “aunque también en ella aparece en primer plano la necesidad sistemática de orientarse de acuerdo a las doctrinas del idealismo crítico sobre los problemas filosóficos del presente, se da, sin embargo, satisfacción, más de lo que ha ocurrido hasta entonces, a la demanda de un consenso crítico sobre el contenido auténtico de aquellas doctrinas, que cada vez más se ha vuelto irrefutable, mediante una historia de la evolución de esas mismas doctrinas que sea penetrante y esté elaborada con gran esmero. Pues las valiosas aportaciones que se han hecho sobre esta cuestión, como son las que han entregado Cohen y Paulsen en la época más reciente, tocan de más cerca sólo un aspecto de la misma: la evolución subjetiva de Kant. Riehl es el primero que emprende una evaluación más profunda de los momentos objetivos que yacen dispersos en las opiniones doctrinales del racionalismo alemán y del empirismo inglés como también en los teoremas de la filosofía alemana ecléctica de la Ilustración.28

El intento de Riehl de colocar a Kant en la tradición del desarrollo de un criticismo, tradición que empezó con Locke, formuló por vez primera una división de las épocas de acuerdo con el método de la historia de la filosofía, la cual ya no considera a Kant como el punto de partida, sino sólo como un primer apogeo de una evolución que de ninguna manera ha llegado a su término todavía. Su concepción de la evolución filosófica, enfocada desde la historia universal de la cultura, se parece tanto, vista desde una perspectiva meramente exterior, a la ley de los tres estadios, que tiene que asombrarnos que nunca se encuentre mencionado el auténtico origen de esta imagen de la historia: a saber, también Riehl participó en una visión positivista del progreso humano, transmitida a través de Eugen Dühring, que en Alemania había sido desarrollada por vez primera en su Kritische Geschichte der Philosophie [Historia crítica de la filosofía].29 Sobre este asunto se encuentra un primer indicio en el prólogo que Riehl mismo escribió a la primera edición de su Criticismo: “Finalmente, he de recordar de manera completamente especial la instrucción que en alto grado debo a los escritos filosóficos de Dühring, a saber, los escritos de la dialéctica natural como también a su historia crítica de los principios generales de la mecánica”.30 Sin embargo, es digno de notarse que incluso Siegel, biógrafo de Riehl, no aportó en esta cuestión otra cosa que esta mera cita; y esto, probablemente, porque no en última instancia Dühring era desde 187731 el filósofo mejor odiado por todos en Alemania: primero era sólo un outsider académico, luego se vuelve socialista, después antisemita, chovinista radical y, al final, hasta fundador de una secta. Un fenómeno trágico en todos aspectos, lo que no justifica que se quiera menospreciar o incluso callar por completo la relación de Riehl con su maestro Dühring.

En una reseña, quizás no omitida pero por lo menos sí desconocida, de Riehl sobre el libro antes mencionado de Dühring, ya se encuentra, en todo caso, formulada de antemano la mayoría de los puntos programáticos de su propio escrito sobre el “criticismo”.32 Tal reseña es, en parte, un resumen de sus propias opiniones y, en parte, uno de las de Dühring, en la que Riehl dice sobre el lugar que ocupa Kant en el desarrollo de la filosofía moderna:

La filosofía crítica, introducida por Locke, se extiende sobre dos siglos y dos naciones. Por lo que se refiere a los problemas más importantes, Locke, Hume y Kant representan los estadios de la concepción que sólo se han de comprender plenamente correlacionándolos. En primer lugar, el nuevo método se orienta hacia el origen de los conceptos metafísicos importantes, trata de separar mediante la orientación psicológica las representaciones necesarias como también naturales de las mezclas históricas falsas que tienen su origen en el espíritu de sistema; después, se plantea la demanda superior de poner a prueba, además de la razón de su origen, también la aplicabilidad y la envergadura de aquellos conceptos, de tal manera que los conceptos en sí mismos, sin tomar en cuenta el modo en que surgieron, sean sometidos a la crítica. El primer método, preponderantemente psicológico, predomina en los ingleses; la segunda orientación, más metafísica, determina el método de Kant.33

Darstellung des Kritizismus [Exposición del criticismo]34 de Dühring debería desembocar luego en una nueva evaluación de Hume, rica en consecuencias para el neokantismo:

Hume no es concebido por Dühring como escéptico, sino como filósofo crítico, porque lo que decide el significado de su filosofar no es un nombre casual sino el fin; filosofar que, opuestamente al escepticismo auténtico, estaba determinado a liberar, y no a arruinar, el entendimiento. La teoría de la causalidad de Hume, cuyas razones y consecuencias desarrolla y demuestra el autor de manera superlativamente convincente, sigue siendo insuperable en su parte puramente crítica.35

Con la misma exactitud con la que Riehl reseñó esta exposición de Dühring, con esa misma estaba dividida y ejecutada la suya propia: los presupuestos “históricos” de la Crítica de la razón pura los encuentra en Locke y Hume, para luego explicar la evolución ulterior de Kant con las influencias de Lambert y Tetens, en lugar de—como lo hizo Paulsen—explicarla con un giro al racionalismo. La segunda parte sobre Die Methode des Kritizismus Kant’s [El método del criticismo de Kant] obtiene como resultado que el criticismo de Kant ha sido un “fenomenalismo de las intuiciones”, pero al mismo tiempo también un “realismo de las cosas”,36 opinión que él también compartía con Dühring. El así llamado escepticismo de Hume ha sido aquí un preámbulo y, por consiguiente, no debe ser considerado como “fin”37 de su teoría del conocimiento, sino, como atinadamente reproduce Erdmann la opinión de Riehl (y Dühring), como “el medio para llegar a la positividad del pensamiento”: “Su posición es más bien un relativismo cuyas dos piedras angulares están constituidas por la experiencia y la asociación”.38 Esta evaluación positiva de Hume era a secas y en sí tan nueva e inusual en Alemania por el modo en el que contradecía con toda agudeza la evaluación de Cohen y Paulsen. También esta evaluación tenía su origen en la “Historia crítica” de Dühring, pero no de otra manera a como a su vez lo hicieron la distinción de filosofía no científica, el uso del concepto “teoría de la ciencia”, que Riehl fue el primero en usar en la guía de uno de sus cursos.39 Mediante la lectura de los escritos de Dühring, Riehl se convirtió en mediador entre positivismo y kantismo, y el que haya leído sólo la introducción de esta reseña de 15 páginas que Riehl hizo del escrito de Dühring, difícilmente podrá liberarse de la grave impresión que le producirá el hecho de que la difusión del positivismo en Alemania por lo menos haya sufrido también un grave daño a causa del destino trágico de uno de sus principales mediadores:

El autor ha dedicado con predilección su actividad literaria, de rara versatilidad y originalidad, a cultivar la historia de la ciencia. Por lo que se refiere a la presente historia crítica de la filosofía, él se ha propuesto una tarea doble: dar una prueba de una historiografía mejorada y trabajar en la reforma y fundación más profunda de la filosofía misma. Ambas tareas sirven para complementarse una a otra. La nueva forma de tratar la historia nos lleva a descubrir “que la filosofía ha llegado de hecho a una variedad de opiniones fundamentales, que aparecen en su verdadera luz precisamente cuando se prescinde de los sistemas privados y sus arbitrariedades”.40

Esta reseña es decididamente rica en referencias, justamente también respecto de la recepción del positivismo por parte de Riehl y, más allá de esto, de su penetración en el neokantismo; esta reseña es instructiva también respecto del hecho, muchas veces afirmado (y nunca fundamentado), de que un “realismo” riehliano ininterrumpido procede de Zimmermann,41 su maestro herbartiano, pues, además, con respecto a sus escritos de juventud y muy especialmente—igual que Cohen—a su perseverancia en la psicología herbartiana, Riehl era, ante todo, un continuador de Dühring: la supresión y “eliminación de la trascendencia del pensamiento” y de la “fuga mundi”,42 que Dühring había proclamado y debía ser garantizada por una adhesión de la filosofía a la historia y teoría de la ciencia, de ningún otro la había tomado Riehl sino de su maestro positivista, convirtiéndola en fundamento de su propio escrito sobre el “criticismo”.

Las relaciones de este escrito con la ciencia positiva—anticipaba Riehl en el prólogo—no han sido expresadas, así lo creo, en el título. Por lo menos me dejé guiar siempre por la máxima de que la filosofía no ha de dominar a la ciencia de la naturaleza sino aprender de ella. Mi convicción es que la ciencia natural y la filosofía se complementan y sus progresos tienen lugar en una constante relación de acción recíproca. La filosofía crítica de Kant no debe en lo más mínimo el prestigio que hoy ha vuelto a conquistar a la profunda penetración de su autor en la esencia del método de las ciencias naturales.43

Conforme a esto, esta historiografía trató de elaborar un paralelismo de historia de la ciencia e historia de la filosofía y, de esta manera, entró en juego, al lado de la historiografía de Fischer, escrita según el método de la historia biográfica genética, de la historiografía platónica kantiana, es decir, constructiva, de Cohen y de la historiografía biográfico-filológica de Paulsen, la historiografía positivista de Riehl, que produjo un cuarto tipo de exposición de Kant: cuatro exposiciones clásicas de Kant;44 cuatro tipos de concebir la historia, los cuales, sin embargo, poseían un elemento común en el hecho de que en adelante la filosofía prekantiana, como se puede ver en las estadísticas de los cursos, experimentó una reevaluación (véase la figura 10),45 que significó lo mismo que un redescubrimiento.

FIGURA 10. La reevaluación de la filosofía prekantiana de Bacon a Hume provocada por la filología e historia relativas a Kant

El espectro de las exposiciones de Kant, surgido de esta manera, fue enriquecido luego, en el mismo año, por una nueva variante: por el método de trabajo de Benno Erdmann, que era filológico y, así, un método reconstructivo absolutamente histórico,46 que, mucho más rigurosa y estrictamente de lo que lo hacía el método de trabajo de Paulsen, renunciaba a cualquier actualidad de sus resultados: Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Wolffischen Schule und insbesondere zur Entwicklungsgeschichte Kant’s [Martin Knutzen y su tiempo. Una contribución a la historia de la escuela wolffiana y especialmente a la historia de la evolución de Kant],47 es el título de su escrito.

A más de un lector—y entre éstos se puede contar también al reseñador Paulsen—,48 que a su entera satisfacción esté familiarizado con la historia de la literatura del siglo XVIII, quizá también a más de un lector que esté convencido de que conoce a la perfección especialmente la literatura filosófica de ese mismo siglo, es completamente desconocido el nombre que aparece en el título del libro antes mencionado. Sin embargo, el portador de este mismo título, como le queda claro al lector del libro, ha desempeñado en su tiempo un papel no completamente insignificante. Aquí también queda de manifiesto cuán enorme es la brecha que nos separa del mundo espiritual del siglo que acaba de pasar. La época entre Leibniz y Kant es una tierra todavía casi por completo desconocida para la historiografía de la filosofía en Alemania.49

El escrito de Erdmann sobre el maestro de Kant, las circunstancias que reinaban en la Universidad de Könisberg y en Prusia oriental, trataba de comprender las condiciones que permitieron la “evolución espiritual” de Kant a partir de su medio ambiente, en lugar de sólo explicar, digamos, como es habitual, su teoría del conocimiento con ayuda de citas tomadas de los clásicos. Mediante esto cortó con todas las exposiciones habituales, y de ninguna manera hizo esto al azar, sino con una intención directamente polémica, como lo muestra su introducción, en la que ciertamente cita a Cohen sin mencionar su nombre:

La literatura más reciente acerca de Kant [...] tiene en lo esencial, hasta el día de hoy [1876, KCK], el mismo sello que había estampado a sus primeras obras su origen peculiar. Todavía hoy predomina el interés sistemático, que ha conducido a lo mismo, en las necesidades de una reconstrucción histórica libre de prejuicios. La vieja doctrina se revela a sus nuevos seguidores, no menos que a sus nuevos adversarios, a la luz de una “toma de partido sistemática”. Pues desafortunadamente está en la naturaleza de la cosa que la postura partidista sea sólo raramente el resultado de un estudio profundo, puesto que casi en dondequiera las cosas suceden a la inversa: el estudio es el éxito de una postura partidista firmemente adquirida en lo esencial. Uno se precia de esta toma de partido incluso parcialmente, porque es inevitable que, “para entender a Kant textualmente, es ineludible poner propiamente a prueba el valor que tienen para la teoría del conocimiento las concepciones, diferentes unas de otras, que la misma toma de partido ha hecho posible”.50

Y en otro pasaje se dice, de manera todavía más crítica, contra Cohen, pero también contra Fischer, Paulsen e incluso Riehl: “Con un análisis de sus escritos precríticos aún no ha terminado el trabajo, mientras no sean conocidas en profundidad la razón esencial que los explica, la corriente filosófica de la época, de la que surgió, especialmente también la estrecha atmósfera espiritual que fue la causa de su desarrollo, y entendida la relación que éstas tienen con los escritos precríticos. Pero exactamente este conocimiento es el que nos falta”.51 Por tanto, si el movimiento neokantiano, que tiene ciertamente en sí su propia justificación, no debiera “asfixiarse en estado embrionario, entonces no debería conducir a la sosería de fundar una nueva escuela kantiana—los acontecimientos más recientes justifican suficientemente este temor—; entonces, que se trate de aprender a valorar a Kant de una manera verdaderamente histórica”.52

Pues tampoco el joven Erdmann era más un “neokantiano” en el sentido posterior del término, pues desde un principio guardó la máxima distancia respecto de los otros adeptos o pilares de este movimiento que estaban endeudados al máximo con el espíritu de la época. Pero precisamente porque, al contrario, se encontraba en medio de este movimiento y, en todo caso, le concedía ante todo a la filosofía kantiana un significado destacado para la solución de las cuestiones del presente (antes de que, por una parte, se dedicara más tarde a la psicología y la lógica en trabajos genuinamente autónomos, mientras que, por otra, cuidaba todavía exclusivamente en cuanto filólogo la edición de la academia de las obras de Leibniz y Kant), ha de ser considerado como uno de los principales pilares del “movimiento kantiano”. Sus juicios críticos sobre la literatura contemporánea relativa a Kant tienen un valor tan alto porque él no criticó desde fuera una temática que le fuera intrínsecamente extraña, sino que desde el interior de la investigación kantiana criticó todo lo que los jóvenes discípulos de Kant creían encontrar dado en su “maestro”. Por tanto, en sus numerosas y en parte comentadas ediciones y monografías de Kant53 aparece la mayoría de las veces como abogado de Kant en contra de los neokantianos y crítico de todos los intentos de actualizarlo.

Luego, cuando apareció en 1878 su segunda obra importante sobre Kant, la cual comparaba las dos ediciones de la Crítica de la razón pura,54 se distanció, como señero conocedor de Kant que era entonces, de manera rotunda y contundente del movimiento neokantiano, pues entre tanto se había convencido de que el “criticismo de Kant estaba más lejos del estado actual de los problemas y soluciones de la teoría del conocimiento que el regreso, aprobatorio o desaprobatorio, a él, regreso que se ha podido constatar desde mediados de la década anterior”.55 Ahora manifestó también la esperanza de que fuera posible que esto se conociera cada vez más, con el fin de que, por una parte, el trabajo sistemático pueda hacer progresos libre de la carga de los problemas histórico-filológicos y, por otra parte, la investigación histórica ya no lleve más la carga del trabajo sistemático. En una breve reseña de las interpretaciones corrientes de la Crítica de la razón pura, desarrolla una tipología verdaderamente valiosa “de interpretaciones posibles”,56 que designa con los términos: idealismo absoluto, racionalismo formal y criticismo. El criticismo considera a Kant ante todo como un continuador de los esfuerzos de Hume (la propia posición de Erdmann); el “racionalismo formal” se enlaza al giro copernicano con el problema de la cosa en sí y del concepto; el idealismo absoluto, finalmente, prefiere unilateralmente la primera edición y ha de considerarse históricamente como aquella posición que ha encontrado la máxima difusión desde el idealismo alemán hasta Schopenhauer.57 De las interpretaciones más recientes eran calificadas como legítimas la interpretación crítica de Riehl, la racionalista de Paulsen58 e incluso la idealista de Fischer. Además de estas “concepciones, que las mismas declaraciones de Kant hicieron inmediatamente posibles”—prosigue Erdmann su polémica con algunos neokantianos—, hay “todavía otras tres, que reclaman proceder mediatamente del contenido de sus argumentaciones”:59 “la afirmación: la doctrina de Kant es una teoría de la experiencia”—aquí tampoco se menciona a Cohen por su nombre—; en segundo lugar, “una crítica sistemática al método filosófico”, con lo que se pensaba en Lange y Vaihinger; como también, finalmente, un último tipo difícil de definir: la “crítica sistemática a la intuición intelectual”.60 Con él alude Erdmann a Günther Thiele, profesor en Könisberg, quien en su escrito Kant’s intellektuelle Anschauung als Grundbegriff seines Kriticismus... [La intuición intelectual de Kant como concepto fundamental de su criticismo...]61 había tratado de comprobar “que las más importantes doctrinas del criticismo kantiano son una consecuencia del principio que no le asigna intuición intelectual alguna a nuestra facultad cognoscitiva”.62

Mediante el conocimiento histórico, esperaba Erdmann, quizá se llegue finalmente también a un “consenso sobre el estado real del criticismo de Kant” entre todas estas diferentes interpretaciones, de manera que la solución de las actuales tareas de la filosofía pueda igualmente sacar provecho de ello.63 Lo que el kantismo gane en profundidad, habrá de perderlo ciertamente en su grado de expansión,64 dice Erdmann; pues no sólo ve correctamente el punto en donde reconduce la supuesta “actualidad de Kant” a ciertas necesidades del espíritu de la época, sino también reconoce con mucha claridad que el polimorfismo e intrínseca contradicción de los inicios neokantianos eran incluso una de las razones principales de que este movimiento hubiera podido volverse tan fuerte en el curso de tan pocos años: incluso antes de esta fase de la reelaboración historiográfica de la evolución de Kant, cuyo apogeo tuvo lugar hacia 1875-1876, la multiplicidad de las posibilidades de apelar a Kant para resolver cuestiones actuales le había ganado nuevos adeptos al neokantismo. Pero ahora, en 1878, que los retratos de Kant más elaborados históricamente se corroborarían y finalmente podrían conducir a una multiplicidad de diferentes tipos de neokantismo, Erdmann fue uno de los primeros65 que vio también el peligro de una semejante autonomización de los inicios neokantianos, aunque el medio que él propuso para superar esta situación, que consistía en recurrir a la historia, no iba a tener éxito, porque era cierto—a la inversa precisamente—que el interés en Kant, e incluso la investigación histórica y filológica de su obra, se debía casi exclusivamente a intencionalidades completamente contemporáneas, de manera que la filosofía kantiana se convirtió en un medio para discutir la filosofía en general: “Kant, podría decir, se ha convertido en un traductor simultáneo—dice Paulsen en esa época—de aquello que se llama nuestra literatura filosófica actual. En cuanto cada autor expone sus pensamientos en relación a Kant y, al mismo tiempo, los dirige en primer lugar a él, espera ser el primero en darse a entender a todos los demás. Puede dejarse de lado la cuestión de si esta esperanza esté justificada...”.66

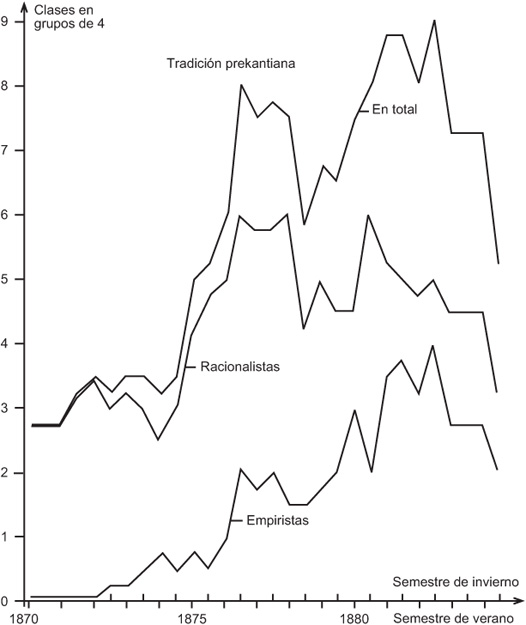

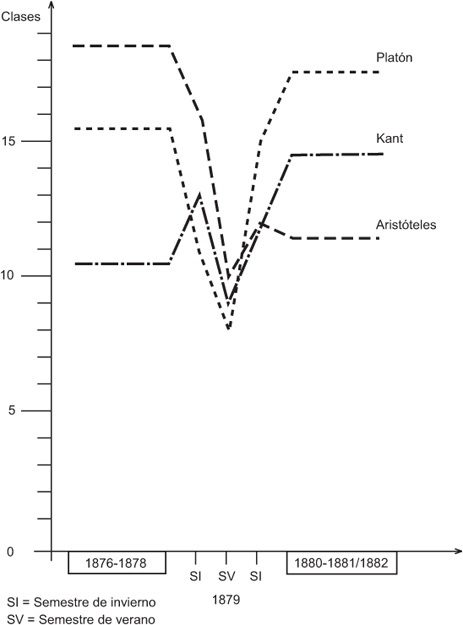

En todo caso, Kant se convirtió en ese momento en el clásico de la filosofía más leído y, si se comparan los desplazamientos que experimentan en los años 1860, 1870 y 1880 las partes proporcionales que en las universidades de lengua alemana correspondían a los diferentes clásicos relevantes para el neokantismo y para los intereses generales de la recepción, entonces se puede inferir cuál era la parte proporcional que tuvieron en la “modernización” de la filosofía el neokantismo y la recepción de Kant (véase figura 11).67

Es decir, en este periodo de tiempo disminuyó continuamente la proporción de las actividades académicas que se organizaron sobre Platón, Aristóteles y Hegel, mientras que se iba a registrar un continuo aumento de las actividades académicas sobre Spinoza, Descartes, Leibniz, Locke, Hume, como también sobre Kant. La tendencia alcanzó la discusión crítica con la filosofía moderna, y en ella la filosofía kantiana estuvo en el centro. Ciertamente también se dieron clases sobre Herder (14 veces), Fichte (13 veces), Schelling (22 veces), Herbart (34 veces), Fries (una vez) y Krause (ocho veces), y también se organizaron actividades académicas sobre Comte (seis veces), Mill (19 veces) y Spencer (14 veces),68 pero comparado en el lapso de tiempo de 56 semestres69 con los 730 actos académicos sobre Aristóteles, los 742 sobre Platón y los 500 sobre Kant, el interés en la recepción de los primeros varía comparativamente poco, incluso hasta desaparece. Los 484 actos académicos sobre filosofía kantiana, que fueron anunciados en las universidades de lengua alemana entre el semestre de verano de 1862 y el semestre de verano de 1890,70 no sólo permiten conocer las etapas de la evolución en las que se impuso “el movimiento kantiano” (véase figura 12),71 sino también, a causa de la composición del círculo de aquellos que ofrecieron tales actos académicos, se puede consolidar completamente de una manera científica la opinión de Paulsen según la cual Kant se ha convertido en “traductor simultáneo” de las cuestiones filosóficas actuales de la segunda mitad del siglo XIX: pues no eran menos de 107 docentes y profesores los que en este lapso de tiempo dieron clases sobre Kant, pero de ninguna manera, por decirlo así, eran todos neokantianos, sino sólo uno de cada cuatro actos académicos fue ofrecido por uno de los 11 neokantianos líderes,72 mientras que una tercera parte de todos los actos académicos estuvo bajo la responsabilidad de aquellos docentes que en todo este periodo de tiempo dieron clase sobre Kant sólo menos de cinco veces. Porque Kant se había vuelto entre tanto el clásico más leído de la filosofía y su filosofía se había convertido en un medio para discutir las cuestiones del presente, puede uno formular la hipótesis de que la mayoría de estos 74 docentes lo convirtieron en el objeto de su enseñanza.

Si se considera otra vez este grupo con mayor exactitud, entonces se han de retirar los muy jóvenes, nacidos después de 1850, como Richard Falckenberg, Oswald Külpe, Theodor Lipps y Paul Natorp, quienes obtuvieron su venia legendi sólo en los años 1880 y en parte debían dar clases sobre él con mucha mayor frecuencia después de 1890. Además, se encuentran muchos que en los años 1870 o en los primeros años 1880 ya habían muerto, como Braniss, Van Calker, Harms, Lange, Ueberweg y Volkmann, pero también algunos docentes de mayor edad, quienes, en su mayoría herbartianos, vieron en el movimiento neokantiano un fenómeno completamente positivo: Johann Heinrich Löwe, Franz Carl Lott Ludwig Strümpell, Tuiskon Ziller, así como, finalmente, también el hegeliano Conrad Hermann. Ellos habían ofrecido, en parte ya durante los años 1860, actos académicos sobre Kant y estaban—como también Emil Arnoldt, Heinrich Romundt y Fritz Schulze—en una relación más o menos estrecha a Kant o al neokantismo; esto también vale para Rudolf Eucken, Karl Güttler, Johannes Rehmke, Christoph Sigwart y Carl Stumpf.73

Que finalmente sea cierto que casi ningún profesor de filosofía haya dado clases sobre Kant ni siquiera por lo menos una vez en las postrimerías del siglo XIX, se puede explicar a partir del hecho de que a los más diligentes de ellos pertenecen no kantianos tan prominentes o críticos declarados de este movimiento como Ernst Laas, quien hasta su muerte en 1885 dio clases ocho veces sobre Kant; después, sorpresivamente, también Paul Deussen, admirador de Schopenhauer y amigo de Nietzsche, Julius Baumann, discípulo de Lotze, quien dio clases 14 veces sobre Kant, como finalmente Wilhelm Dilthey, quien durante este periodo de tiempo dio 11 veces clases sobre Kant. Hubo positivistas (además de Laas: Theobald Ziegler, Carl Göring, Hermann Wolff y Friedrich Jodl) que ofrecieron también idénticas o semejantes actividades académicas, como también lo hicieron quienes habían aparecido como críticos del neokantismo: Franz Brentano, Jacob Frohschammer, Carl Schaarschmidt, Rudolf Seydel y Hermann Ulrici; de manera que es cierto que no se ha dicho demasiado si se quisiera caracterizar el periodo que va de 1870 hasta el cambio de siglo como “periodo neokantiano de la filosofía universitaria alemana”,74 pues esta caracterización habría de justificarse no sólo por el hecho del predominio del movimiento neokantiano, sino, más allá de éste, también por el hecho de que la discusión crítica con Kant—mucho más allá del neokantismo—constituyó un objeto principal de la docencia filosófica.

Hablando completamente en general, la filosofía kantiana cumplió primariamente la función de catalizador, estímulo y medio de discusión de los problemas filosóficos de la actualidad; y el poco interés en el “Kant histórico”, que había incluso en más de algún neokantiano, puede uno deducirlo—con excepción del ejemplo de Cohen—de una reseña y apología de Otto Liebmann, dirigida contra el libro Kant’s Analogien der Erfahrung [Analogías kantianas de la experiencia],75 cuyo autor era un adversario tan importante como lo era el positivista Ernst Laas:

La demostración—refiere Liebmann en Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik [Revista de Filosofía y Crítica Filosófica]—76 se desarrolla en la crítica de Kant y del neokantismo que hace Laas brevemente de la siguiente manera: la condición fundamental para que pueda surgir en la conciencia subjetiva una experiencia y su objeto, la representación empírica del mundo, es ésta: que el sujeto sea capaz de concebir un orden objetivo temporal de sus percepciones. Ahora bien, cada “aprehensión de lo múltiple de los fenómenos” [...] es una aprehensión sucesiva, no simultánea. Así, pues, en el aparato cognoscitivo a priori de la “razón pura” tiene que haber algo que haga capaz y obligue al sujeto que aprehende a distinguir la sucesión objetiva de la subjetiva, la simultaneidad subjetiva de la sucesión objetiva. Pero este algo sólo puede consistir en subsumir los fenómenos bajo las categorías de subsistencia e inherencia, causalidad y dependencia, acción recíproca o comunidad. Así, pues, los tres respectivos principios del entendimiento (las analogías de la experiencia) son como condición de toda experiencia universales y necesarios para todos los objetos empíricos.77

Laas trata aquí de dar en el centro del kantismo; y es altamente significativo que Liebmann, en lugar de apoyar el concepto de la aprioridad o propiamente de fundamentarlo de nuevo, se retire muy simplemente a la posición inatacable, y que diga que, aun cuando la demostración de Kant fallara, de todas maneras “quienes se adhieren a Kant por principio”,78 entre los que él de ninguna manera se cuenta, “tienen el deber […] de hacer resurgir de una forma nueva y mejor la idea fundamental de su apriorismo; esta idea fundamental se encuentra en la famosa proposición cardinal: ‘el entendimiento no saca las leyes de la naturaleza, sino se las prescribe’”.79 Sólo 12 años después de que hubiera redactado el texto Kant und die Epigonen [Kant y los epígonos], Liebmann se retira a esta fórmula llana y también dice de una manera completamente explícita que efectivamente esta fórmula es la sola y única que vale la pena salvar: “Pues muchas formas ortodoxas del kantismo original podrían volverse añicos, la tabla completa de las categorías junto con todas las dependencias, junto con el esquematismo y los ‘principios del entendimiento puro’, junto con las ‘analogías de la experiencia’, etc., etc., podrían caer en ruinas sin que aquella proposición cardinal universal, sin que aquella idea copernicana fundamental se vea trastornada en lo más mínimo”.80 Quien refute a Kant no ha conseguido nada todavía contra el apriorismo neokantiano, y así habría sido en vano todo el esfuerzo hecho por Laas, si de él, como también lo dijera Hans Vaihinger en otra reseña del mismo escrito, no hubiera producido un “comentario a Kant y libro de consulta sobre las cuestiones fundamentales de la filosofía, especialmente de la teoría del conocimiento”.81 De este modo, Laas vio reducido su salario mínimo, pues habría podido esperar que a su refutación del apriorismo siguiera en todo caso el intento de una nueva fundamentación del mismo. Aunque él había preparado con su exposición de Kant un golpe contra casi todo el neokantismo, pero especialmente contra los idealistas, los “comentadores y glosadores”—“los Kuno Fischer, E. Arnoldt, H. Cohen, J. Witte, y otros”—no debía cumplirse su esperanza de que la “claridad meridiana”, con la cual se creía leer, interpretar y entender a Kant, muy pronto habría de ceder a una comprensión más precisa de Kant:

cada vez crece más la expectativa de que también en círculos no filosóficos pronto se valorará como es debido no sólo la necesidad y la utilidad de ocuparse con los escritos de Kant, sino también se tendrá para lo genuinamente kantiano una comprensión y, por decirlo así, un sentimiento instintivo tal, como para ser algo más selectivo de lo que se ha sido hasta ahora en subsumir doctrinas y eruditos bajo la gran cabeza de la escuela; pues con mucho no son “kantianos” todos los escritores que se dan por tales o que son tenidos por otros como tales.82

¡Correcto! Muchos no eran en absoluto “auténticos” kantianos; Liebmann, según lo refiere él mismo, no lo era; pero tampoco lo son, en el sentido correcto, Riehl, Paulsen, Cohen, Vaihinger, Windelband y Lange: todos ellos son NEOkantianos.

Sólo rara vez es posible seguir estudiando hasta el detalle la serie periódica de las etapas de la evolución en la historia de la filosofía como en los años posteriores a la muerte de Friedrich Albert Lange: 1875 y 1876 son los años en que surge una ampliamente ramificada filología de Kant y la investigación rigurosa de la prehistoria de la filosofía kantiana, que traen consigo una reevaluación general de la filosofía prekantiana que es tomada en consideración más allá de los círculos del neokantismo. Luego, en 1877 y 1878, ocurre el máximo acercamiento de la mayoría de los neokantianos prominentes al positivismo, como lo pone de manifiesto su colaboración en la recién fundada Revista Trimestral de Filosofía Científica. La crítica de la metafísica y el rechazo de toda la tradición de la filosofía experimentan su apogeo en estos dos años, pero ya desde 1878 ocurre un giro a la filosofía práctica y al idealismo, los cuales habrán de significar para el neokantismo su consolidación como alternativa al positivismo. Sólo los años 1880 conocen una estricta separación entre estas orientaciones y en la imagen posterior del movimiento neokantiano ha sido borrada o reprimida la precedente fase positivista de muchos de sus representantes. Las diferencias entre el neokantismo de los años 1870 y la precedente programática neokantiana, sin embargo, no son menores de las que hay entre este y aquel neokantismo, que irá cobrando forma desde comienzos de los años 1880.

Friedrich Paulsen ha dado expresión más claramente que cualquier otro al “espíritu” de aquel nuevo inicio científico-positivista de la filosofía que tiene que renunciar a todas las otras problemáticas que por mera tradición seguía remolcando, para acometer las cuestiones reales en lugar de los antiguos problemas aparentes:

Sobre uno de los puentes, que conducen de un lado a otro del caudaloso río, en una de cuyas riberas está situada la ciudad, una vez estaba parado un hombre que, apoyado en el pretil, miraba fijamente el agua. Pronto llegó un segundo, y luego un tercero, e hicieron lo mismo. Finalmente también se detuvieron todos los transeúntes y se formó una gran aglomeración, y todos ellos miraban el agua, atentos y llenos de curiosidad. Por fin, uno del montón le preguntó al que tenía a su lado: Pues ¿qué es lo que hay que ver aquí? ¿Ve Ud. algo? Porque yo no veo nada. Pues yo tampoco, le replicó el que estaba a su lado; pero toda la gente se detuvo aquí. Entonces se oyó un murmullo general, se vieron unos a otros y el grupo comenzó a dispersarse, sin haberse informado de lo que ahí había habido que mirar. Pero aquel, que se había detenido primero, se quedó a un lado y siguió mirando lo que pasaba con una pícara sonrisa en la cara.83

En esta reseña de un escrito de C. Göring, Paulsen declara con soberana frialdad acerca de la libertad de la voluntad que la época venidera de la filosofía científica está decidida a superar definitivamente la edad del pensamiento teológico y metafísico en la filosofía. “Aquellos problemas—dice también Vaihinger en este mismo año—, en los cuales se pregunta por cosas que no existen en absoluto, y por su respectiva efectividad, y éstos son todos aquellos problemas que el entendimiento simple, inculto, iletrado, exige que sean resueltos por la filosofía”, deberían quedar excluidos de la filosofía científica por ser “problemas de sentido común” y “enigmas ilusorios”, pues la “filosofía verdadera” sólo puede surgir “cuando los intentos, que salen como quijotes a resolver semejantes problemas irracionales, finalmente reciben como castigo la maldición de la ridiculez que cae sobre aquellos que exigen que la matemática demuestre la cuadratura del círculo o quisieran arrancarle a la mecánica el secreto del ‘perpetuum mobile’ ”.84

El desprecio con el que muchos neokantianos habían tratado el idealismo alemán era sólo una especie de preludio de la ruptura general con la tradición filosófica, que más tarde se iba a dar en el sentido positivista, en todo caso, en cuanto esta tradición siempre había tratado problemáticas metafísicas o teológicas. Ante todo, la teología habría cargado la filosofía con sus “problemas aparentes”, y los teólogos han sido quienes habían causado aquel “agolpamiento de gente” que Paulsen retrató en su imagen:

Si no hay una voluntad libre, es decir, si no hay acontecimientos producidos absolutamente por el ser humano, es decir, no producidos por su naturaleza ni tampoco por las circunstancias, entonces Dios es el autor de todos los acontecimientos; por tanto, también de todos los acontecimientos malos; por tanto, también de los moralmente malos. ¿Y qué va a ser del pecado? ¿Y de la redención? ¿Y de la Encarnación? ¿Y de toda la fe? Por tanto, el ser humano tiene necesariamente que poder cometer actos que no sean obra de su naturaleza, sino que él, en cuanto ser absolutamente libre, es decir, en cuanto incausado comete, es decir, causa.85

En esto consiste todo el problema de la libertad humana; pero “los verdaderos filósofos que lo abordaron no vieron efectivamente en él ningún problema”. Se acepta cabalmente la existencia de la libertad como antinomia al “actuar a la fuerza”, pero es evidente que el querer del ser humano no carece de causas.

El enfriamiento de la tierra y la idoneidad de sus elementos es la causa de la organización y la primera organización de todas las causas cooperantes es la causa de la evolución humana; las experiencias de nuestros ancestros en el Asia superior, o dondequiera que haya estado su suelo patrio, sus migraciones hacia Europa, su ramificación en diferentes pueblos, sus destinos corporales y espirituales hasta el día de hoy son las causas esenciales de la herencia y la evolución de las generaciones posteriores. Entonces ¿es Dios la causa de todas las acciones humanas? ¡Indudablemente! Y, si Dios o la naturaleza han creado a todos los seres individuales, entonces todos ellos permanecen en Dios o en la naturaleza; y éstos tienen necesariamente que ser responsables de todas las consecuencias, naturalmente en cada punto e instante. No hay ni ha habido entre los filósofos más teología que el panteísmo.86

Las condiciones externas—el suelo, sobre el que cayeron las visiones filosóficas—había cambiado de tal manera en sólo dos décadas que, ahora, aquello, por lo que se refiere a Prantl y Fischer, que era una mera sospecha de que estuvieran a favor del panteísmo, y había bastado para que les retiraran la venia docendi,87 se había convertido en una especie de patrimonio científico común. La separación de Iglesia y Estado, alcanzada en el conflicto entre ambos, y la mediante esto producida independencia de la docencia académica respecto de los influjos teológico-“clericales” no sólo favoreció al movimiento neokantiano, sino que también representó una premisa objetiva para toda concepción “panteísta”, ateísta, positivista, antimetafísica como finalmente también neokantiana de la filosofía. Sólo ahora podían los docentes universitarios enunciar en las clases lo que en la época de la programática neokantiana habría significado la pérdida del permiso de enseñar, y que en el idealismo alemán y en la época anterior a la revolución anterior a Marzo de 1848 hasta habría sido incluso víctima de la censura. Aquí no había progresado “la idea”, sino se había vuelto posible su difusión irrestricta.

Precisamente a esta tarea de difundir una filosofía absolutamente secular —sin todo el “lastre” tradicional—se dedicó la Revista Trimestral, en cuyo artículo introductorio Richard Avenarius88 liquidó casi toda la tradición filosófica completa con la misma frialdad con la que Paulsen liquidara a los teólogos:

Permítasenos, dicho sea de paso [¡!, KCK], mencionar en dos palabras en este texto también los desventurados [¡¿?!, KCK] problemas aparentes que, causando sólo desorientación y desperdicio de energía, se heredan de generación en generación en la filosofía transmitida históricamente, sin que se hubiera preguntado si los problemas tienen un origen legítimo. Cada problema tiene un contenido determinado, pero no todo problema contenido está determinado por la experiencia y, por ende, legitimado para recibir un tratamiento científico. Tales problemas, que descansan en las ilusorias experiencias infantiles de las culturas inferiores, tienen tan poco derecho a un “tratamiento filosófico” como la hidra a un tratamiento zoológico. El único tratamiento adecuado es la explicación psicológica, es decir, etnológica.89

La “filosofía científica” de los años finales de la década de 1870 prometía un esclarecimiento de la relación entre la filosofía y las ciencias—un esclarecimiento que, por su parte, las ciencias particulares ya habían hecho desde hacía mucho tiempo—. Y esto no sólo a causa del proceso por el cual primero se volvieron autónomas las ciencias naturales, que ya había encontrado en 1863 una expresión institucional en la organización de una facultad propia de las ciencias naturales emprendida por vez primera en la Universidad de Tubinga,90 pero tampoco sólo a causa de la autonomización de las diferentes ciencias del espíritu respecto de las problemáticas filosóficas, al imponerse en este proceso un primado del saber positivo frente a la hermenéutica, sino ante todo más bien porque la filosofía, por su parte, limitó el campo de su responsabilidad a la lógica en el sentido de teoría del conocimiento y de la ciencia como también de historia de la filosofía.91 Cuando Helmholtz elogió públicamente en 1862, después de que Beneke y O. F. Gruppe (1834, 1855) hubieran indicado anteriormente en la misma dirección,92 el hecho de que todas las ciencias hubieran “aprendido no pocas cosas de las ciencias naturales”: “Absoluto respeto a los hechos y absoluta honestidad intelectual al recogerlos, una cierta desconfianza ante los espejismos de la sensibilidad; el afán de presuponer y buscar un nexo causal siempre y en todo lugar”;93 ahí y entonces él, en cuanto uno de los primeros filósofos alemanes, había no sólo obtenido resultados positivos de la lectura de la Lógica de Mill,94 cuya traducción alemana todavía tenía fresca la tinta de la imprenta, sino que también hasta quería permitirle a la filosofía tratar los problemas lógicos y gnoseológicos precisamente de aquellas ciencias particulares autónomas. Con Helmholtz comenzó a verse por vez primera en toda su envergadura el proceso de una delimitación consecuente de las problemáticas tradicionales de la filosofía, pero también un ex hegeliano como Zeller fue capaz ya en 1868, en un discurso “Sobre la tarea de la filosofía y su posición respecto de las otras ciencias”,95 de aportar apenas otra cosa para la existencia futura de la filosofía que el hecho de que en cuanto crítica del conocimiento podría prestar servicios útiles a las ciencias y cumplir los fines de un “medio formativo” tanto general como difícil de definir.96 Hasta este proceso se perfeccionó en la programática aún más radical de la filosofía científica, pues ésta apostaba a la delimitación y consideraba como problemática capaz de ser tratada científicamente sólo aquello que es accesible por medio de la experiencia, de manera que la relación a la historia de la filosofía se transformó fundamentalmente. La historia se dividió, por una parte, en problemas que eran interesantes como materia de explicaciones etnopsicológicas y, por otra, en problemas que simple y llanamente recibirían, porque no dejaban de ser problemas también para la filosofía presente, su respectivo tratamiento científico especializado. De esta manera, se perdió, igual que en la época de la Ilustración, lo otro de la historia, lo diferente, propio de épocas, pensadores e intereses del pasado.

El trabajo filosófico debería partir de los problemas puramente materiales y sólo haciendo esto ha de entenderse que los ensayos llevados simultáneamente en Inglaterra y Francia de transformar la filosofía en ciencia positiva encontró en Alemania, hablando en general, un interés bastante pequeño. Es cierto que entre tanto Comte y Mill eran conocidos aquí también, pero incluso en la Revista Trimestral se encuentran sólo pocas referencias al positivismo extranjero. Con excepción de dos artículos de Vaihinger: “Concepto del absoluto (con relación a Spencer)”, “La ley de la evolución de las representaciones de lo real”,97 y uno de Riehl: “La lógica inglesa de la época presente”,98 sólo Friedrich Paulsen ha discutido detalladamente en esta revista99 y en algunas otras reseñas del círculo de ensayos, y antes en la Revista de Etnopsicología…,100 la filosofía extranjera contemporánea, y especialmente la de J. St. Mill:

El estímulo para esto vino de Steinthal. Él me dio a leer History of the Philosophy of History de R. Flint para que escribiera en cuantas páginas quisiera una reseña para una revista. En las vacaciones de verano de 1875 […] escribí una reseña muy detallada. A ella se añadió tan pronto como fue posible el artículo sobre la filosofía de la religión de St. Mill, con motivo de sus tres ensayos póstumos […] también este artículo apareció en la revista de Steinthal. Finalmente le llegó el turno a On the Origin of Nations, de Bagehot. El artículo sobre Mill fue ocasión de una experiencia de vida. Yo le había pedido a un reseñador alemán que me explicara la razón por la cual había tratado despectivamente a Mill como estúpido empirista inglés, haciéndole ver con vehemencia que semejante nacionalismo nos obliga a callar rojos de vergüenza ante el reproche de teutonismo. Recibí una carta en la cual su autor me declara que acepta como justificada la corrección que le hago y que lamenta su juicio precipitado.101

Ha de decidirse caso por caso la cuestión de si semejante teutonismo o también una especial autocomplacencia neokantiana en la recepción de la filosofía extranjera contemporánea se haya cruzado en el camino. Cohen y Liebmann, por ejemplo, no entienden absolutamente, porque incluso el apriorismo de Kant habría logrado refutar a Hume, por qué hay tanta rebelión a causa de Taine o Spencer:

Pero, por lo que se refiere a la legitimación—dice Cohen de la psicología de Spencer—del mundo exterior de las cosas, para él, que ciertamente menciona el nombre de Kant, sigue siendo un enigma el dualismo materialista-espiritualista […] Este quedarse rezagado en una etapa alcanzada hace cien años, rezago que tiene en común con Alexander Bain, queda documentado en la ingenuidad de aceptar “el colapso nervioso” como la “última unidad de la conciencia”.102

A la opinión de Cohen de que “se sobrevalúa sistemática-filosóficamente al psicólogo Spencer”103 corresponde la pedantería crítica de Liebmann cuando, al hacer la reseña de El entendimiento (1880),104 de Taine, dice que éste no ha tomado suficientemente en consideración la psicología alemana, y le falta, por el contrario, una mínima comprensión del giro copernicano: del a priori. El resentimiento contra el “empirismo y positivismo raso, insípido y descerebrado”105 golpeó la misma marca en la que también había caído el golpe del materialismo y naturalismo: ésta echó mano de la sospecha política, de manera que Paulsen denunció:

que en no pocas cabezas permanece en pie, todavía hoy, como un axioma al inicio de su pensamiento gnoseológico, el hecho de que el sensualismo o empirismo conduce a abandonar todo idealismo y que por esto, prescindiendo completamente de que sea verdadero o no, es altamente pernicioso y no tiene derecho a ningún espacio. Todavía hoy es una opinión ampliamente difundida que la ética tiene derecho a involucrarse en la decisión de la cuestión acerca del hecho de que ocurran acontecimientos sin causas que los inexpliquen.106

Es característico ante todo de este periodo de la primera evolución neokantiana que los sucesores de los programáticos Harms y Helmholtz aspiraran a establecer un estrecho contacto codo a codo entre filosofía y ciencias particulares, mientras que todo interés en la historia de la teoría o de la recepción se limitó ampliamente a Kant y a sus “predecesores” Locke, Hobbes y Hume. La nueva filosofía científica parecía no tener necesidad de una legitimación propia, histórica también, y cuando, por fin, se reflexionó en ello—como en un artículo de Paulsen publicado en el primer año de la Revista Trimestral “Sobre la relación de la filosofía a la ciencia. Una consideración histórica”—,107 esto sucedió de tal manera que se puso brevemente de relieve una sola tradición, de todas las que conforman la historia completa de la filosofía, cuya meta había sido el conocimiento de lo real y que se confrontaba a otra, compuesta muy heterogéneamente, que había fallado precisamente esta meta. Con “El platonismo y su contrincante”,108 Laas describe pocos años más tarde esta confrontación: aquí, como en Lange, Riehl y Paulsen, Aristóteles se encuentra en el principio de la filosofía científica, mientras que Platón ha sido el autor de aquella filosofía forjadora de conceptos que ha disminuido el valor científico de la investigación filosófica durante un tiempo que rebasa la época del idealismo alemán.

Paulsen, quien se contaba absolutamente entre los colaboradores más asiduos y diligentes de la Revista Trimestral, publicó en este primer año otros dos artículos, el primero de los cuales, “Sobre las diferencias de principio de las opiniones gnoseológicas”,109 trató de encontrarle el lado flaco en una deducción puramente lógica al tema que Karl Leonhard Reinhold110 había heredado a Trendelenburg. En él—como más claramente en otro “Sobre el concepto de sustancialidad”—111 se puede saber que él, por lo menos temporalmente, estaba más cerca de Mill que de Kant:112

Por lo demás, el positivismo en teoría del conocimiento hace mucho tiempo que ha adquirido carta de ciudadanía en Alemania: Kant, el teórico del conocimiento, está en una relación tan cercana a él que Comte habría podido ser su discípulo, si éste no hubiera sido antes discípulo de los ingleses: si prescindimos de la cosa en sí, de la que no tenemos derecho a decir que sea cuerpo o alma, uno o mucho, sustancia o fuerza o acontecimiento, sí, que exista o que no exista, pues todas estas cosas son sólo categorías válidas para los fenómenos, si, pues, prescindimos de este otro absolutamente indeterminado, que está hilvanado como sombra a cada esto, y captamos con la mirada el mundo dado de las cosas, que es el único que puede ser considerado por la ciencia: entonces en él no hay sustancias ni accidentes, sino sólo fenómenos concatenados en grupos por nuestro pensamiento en la categoría de la sustancialidad. El mundo empírico de Kant, conocido sólo de él, es exactamente el mundo de Mill; possibilities of sensation y fenómenos son diferentes nombres dados a la misma cosa. Hay diferencia sólo en la metodología, no en la metafísica.113

¿Habría podido Comte ser discípulo de Kant y Kant maestro de Mill?; la “filosofía científica”, en todo caso, hizo su debida interpretación de Kant al servicio de la actualización de una manera exactamente tan despiadada como algunos años antes Cohen había hecho a su medida su interpretación de Kant.

Mientras Cohen había criticado en su oración fúnebre en memoria de Lange la deficiente comprensión que éste tenía de Platón y de su significado para Kant y la ciencia, la Revista Trimestral se refiere precisamente a los rasgos positivistas114 de Lange:

Es muy meritorio de parte de Lange—se lee en un artículo de Max Heinze115 sobre el idealismo de Lange—que haya hecho que se pusiera atención en la validez de las ciencias naturales, en la medida en que se trate de la ciencia, y, de esta manera, en cuanto idealista, haya indicado primero el suelo de la experiencia a los filósofos. Sólo quisiera llamar este método el método científico por excelencia y no reclamarlo sólo para el materialismo. En general, el método de la experiencia es el que en cada ámbito tiene que aplicar el investigador riguroso, con el fin de obtener algún resultado para la ciencia.116

El hecho de que la experiencia haya de considerarse sólo como producto de “nuestra organización”, es lo que distingue esta opinión de la opinión materialista,117 y la “filosofía de la experiencia espera llegar con esta posición más allá que el mero materialismo”:

En su [se piensa en Lange, KCK] “organización”, Lange ha recalcado explícitamente el elemento subjetivo en las percepciones y sensaciones, lo que sólo se ha de reconocer. Pero con ello no ha aportado nada que sea esencialmente diferente de las hipótesis generales. Su idealismo positivo no podrá sostenerse a causa de su esterilidad teórica, y, cuando se transfiere al ámbito de la ética, entonces pierde, porque se orienta a otra meta distinta del conocimiento, el derecho al nombre de filosofía, por más elevado que se pueda apreciar la efectividad de las ideas en el quehacer ético.118

Lange ha limitado demasiado unilateralmente las tareas de la filosofía sólo a la esfera teórica119 y, de esta manera, como ya lo hace el materialismo, ha excluido ilegítimamente la ética de la filosofía.

La “filosofía científica” o también “filosofía de la experiencia” quería—lo que no quedó más que en mera pretensión—dejar abierta la posibilidad de reformular también la ética,120 pero los artículos en la Revista Trimestral se movieron casi exclusivamente en el ámbito de la filosofía teórica. Así es como Otto Liebmann, cuyas ideas de una filosofía práctica no habrían sido compatibles con las del positivismo, pudo publicar sus trabajos en esta revista,121 y, junto con Paulsen, Riehl122 y Windelband, entregar la mitad de todos los estudios y reseñas de este primer año. Si a esto se añade, además, que una de las primeras publicaciones de Kurd Lasswitz (concepto de infinitud), otras dos de Wundt (cosmología; una réplica a Lasswitz), como finalmente también un artículo de Zeller, llenaron este número, entonces queda claro que la Revista Trimestral de Filosofía Científica era en todo caso en sus comienzos el órgano en donde se publicaban los trabajos del movimiento neokantiano. Hasta la fundación de los Estudios Kantianos en 1897 no habrá más un año de una revista filosófica en el que hubieran participado como colaboradores tales y tantos neokantianos.

En el primer año de la Revista Trimestral habían participado en la misma proporción adeptos al positivismo, al neokantismo y al criticismo. Luego, antes de que entrara en juego una diferenciación de la agrupación de los “filósofos científicos”, quedó clara otra diferenciación que se afirmó en la oposición entre los Cuadernos Mensuales de Filosofía, los cuales aparecían en su año 13, y la Revista Trimestral. Carl Schaarschmidt, que enseñaba en Bonn como profesor extraordinario y ocupaba ahí el puesto de bibliotecario de la universidad,123 había relevado en los Cuadernos Mensuales a Bratuscheck, su anterior editor, y le dio, a lo que siempre había aparecido como revista general de filosofía, un programa nuevo y, con ello, también temáticamente definido.124 Los Cuadernos ciertamente debían seguir dando “una imagen lo más fiel y completa posible de la filosofía en el presente”, pero, sin embargo, tenían como finalidad “seguir desarrollando la filosofía como ‘una filosofía de la experiencia ciertamente, lo que se entiende, como una ciencia racional no apartada pero que en este proceso permanecía autónoma en sí misma’”.125

No es suficiente—reseña Volkelt este punto de vista—con concebir la filosofía como la ciencia general cuya mediación es central entre las disciplinas particulares, que se diferencian según sus objetivos. Ella es “más bien el saber sistemático de las ideas más elevadas y más universales, y, así, de las metas o tareas más elevadas y más universales del ser humano”. El saber teórico tiene su meta suprema en la preparación, a partir de la idea del bien, de un nuevo impulso y un completo cambio profundo […] De esta manera, pues, tampoco el pensamiento “metafísico” de ninguna manera se ha de desterrar al reino de la ficción y el subjetivismo de la fe.126

El programa de los Cuadernos Mensuales se presentaba como programa opuesto al de la Revista Trimestral, y el reseñador Volkelt aprovechó la oportunidad para formular tanto la diferencia de los Cuadernos Mensuales como también la suya propia127 respecto de la “filosofía científica”:

De manera característica, se distinguen de aquel artículo inaugural del nuevo año de los Cuadernos Mensuales los dos artículos que inauguran el primer año de la Revista Trimestral de Filosofía Científica. En el primer artículo, Avenarius concibe la filosofía exactamente de la manera que Schaarschmidt rechaza por insuficiente. De acuerdo con esto, la filosofía debe consistir esencialmente en que los conceptos de las ciencias particulares se pongan en relación con el concepto más general, definitivo. El método de pensar debe ser en esta situación un método ciertamente diferente del de las ciencias particulares; sólo que no se habla de una actividad creadora, autónoma de la filosofía. Avenarius más bien sostiene con ansiedad que los objetos que constituyen el contenido de la filosofía son dados efectivamente por la experiencia, pero especialmente que ese concepto supremo, más universal, tiene su origen en la experiencia. Paulsen, quien desea que se supriman por completo los límites entre la filosofía y las ciencias, va todavía más allá en el segundo artículo. La filosofía, de acuerdo con esto, se retiraría por completo a las ciencias especiales y se haría notar en ellas sólo como un simple “hábito heurístico”. Se desea urgentemente que los Cuadernos Mensuales lleven a cabo su programa con avasalladora precisión respecto de estas tendencias empiristas.128

Lógicamente, Volkelt y Cohen serán—con excepción de Jürgen Bona Meyer, quien entre tanto está activo sobre todo como publicista y funcionario de la educación—los únicos del círculo de los neokantianos prominentes que no publican en la Revista Trimestral. Incluso la pregunta qué es o qué debe ser la filosofía no era dentro del movimiento neokantiano una cuestión no controvertida; y así se explica que durante estos años 1877-1878, más que en ningún otro momento antes o después, se anunciaran actos académicos129 que se ocupaban de esta cuestión. Llevando casi siempre el título de “Introducción a la filosofía”, se celebran el semestre de verano de 1877 simultáneamente tres de estos cursos, impartidos por neokantianos: Riehl da clases por vez primera “Sobre la institución y el significado del estudio de la filosofía”, Volkelt y Erdmann, quienes, como también Vaihinger, asumen con este semestre su actividad docente, anuncian “Introducción a la filosofía” e “Introducción a la filosofía actual” (se repiten en el semestre de verano de 1878). En el semestre de invierno 1877-1878, también Paulsen imparte un curso sobre “Los problemas capitales de la filosofía”; en el semestre de verano de 1878 también lo hace Liebmann y, en el siguiente semestre, también Windelband. Todos estos actos académicos, que por su título parecen ser meras introducciones, trataban, en el sentido de la Revista Trimestral, la relación de “idealismo y realismo”, título bajo el cual Liebmann ofreció luego, en el semestre de invierno 1878-1879, también su propio acto académico.130 Siempre estuvo en el centro la cuestión: ¿qué es filosofía?, la cual se subdivide en las dos siguientes preguntas: ¿qué es filosofía “científica” y qué es propiamente filosofía “no científica”?

En las publicaciones de los neokantianos, esto se expresa ciertamente sólo de manera dispersa y, la mayoría de las veces, indirecta; pero la controversia fue resuelta a mano armada tanto más amargamente por los editores de las tres revistas filosóficas líderes de esta época. Especialmente Avenarius procede en una serie de artículos (1877-1879)131 más severamente que en su artículo introductorio con las otras formas de concebir la filosofía, pero sobre todo con la de Hermann Ulrici, editor de la Revista de Filosofía y Crítica Filosófica: “La afirmación del señor Ulrici según la cual la comprensión y división conceptual del material tiene lugar sin ‘arrancar’ de la experiencia y ‘no descansa en la experiencia’, sino representa un ‘ir más allá de la experiencia’”, está en crasa contradicción con la psicología científica, ya que la doctrina steinthaliana de la apercepción de las sensaciones ha mostrado suficientemente132 “que las sensaciones se (realizarían) en la forma de una división conceptual, por más que esta división pueda ser originalmente bruta e imperfecta”,133 de tal manera que la afirmación de Ulrici, según la cual la filosofía científica no puede distinguir entre las percepciones y las experiencias, ha de considerarse por esta razón como una mera polémica.134 Sólo la teoría de la percepción ha logrado ilustrar el origen y desarrollo de las formas lógicas y los principios gnoseológicos:

En primer lugar, por lo que se refiere a la lógica, la apercepción teórica forma su material en su múltiple desarrollo bajo el influjo de la representación por medio de signos—por tanto, como un objeto empírico—y del control, es decir, la regulación de la percepción teórica por medio de observaciones hechas sobre la validez del funcionamiento de las formas particulares en casos dados. ¡Que el objeto de la lógica aparezca expresado de manera abstracta no debería engañarnos acerca del fundamento de la experiencia! Este engaño es por cierto fácil de comprender; pero mucho menos fácil de comprender es, por el contrario, el engaño acerca del fundamento empírico de la teoría del conocimiento, en la medida en que ésta es más que subrepción o, en el mejor de los casos, una cierta plausibilidad de contenidos problemáticos inconcebibles de otra manera. ¿Qué ha hecho valer, pues, la genuina teoría del conocimiento, si no sólo observaciones fisiológicas, psicológicas, etnopsicológicas, de la ciencia del lenguaje o de la filosofía del lenguaje y de la etnología sobre el origen y, por tanto, los límites del “conocimiento”?135—le objeta al “metafísico” Ulrici, quien está todavía mucho más lejos de lo que en el periodo anterior a Marzo de 1848 había estado Beneke respecto de los teóricos contemporáneos del pensamiento puro y del teísmo especu lativo—.136

Sólo que ahora el reparto de los papeles relativos a los puestos académicos era diferente que antes, y Avenarius podía desarrollar libremente sus ideas: la génesis de las formas y los conceptos representa el problema capital de la lógica; los principios del conocimiento han de reducirse a aquello que ha sido llevado a cabo en las funciones de la apercepción en los estadios históricamente anteriores y que en los estadios posteriores no ha dejado de condensarse y finalmente volverse autónomo en las formas. Una “teoría evolutiva de los problemas filosóficos”137 ha de sustituir los conceptos tradicionales, “acientíficos”, de filosofía, y puede enlazarse a los trabajos “de la historia de la evolución”, “como aquellos, por ejemplo, que yo mismo he emprendido en 1869 respecto del panteísmo de Spinoza, Paulsen en 1875 respecto de la teoría kantiana del conocimiento, Windelband respecto de la doctrina kantiana de la cosa en sí”.138 Estos ensayos son un importante trabajo preliminar para semejante teoría de la evolución, pero no son esta teoría: “el trabajo preliminar aporta datos acerca de cada evolución en su especificidad; la teoría de la evolución aporta lo general de los procesos evolutivos”.139

La teoría del conocimiento y la lógica han de ser ampliadas y enriquecidas en una dimensión en parte histórica, en parte psicológica y en parte también crítico-científica, tal es el tenor del postulado de Avenarius,140 pero también este programa muere de la muerte que merece toda programática metodológica que no se lleva a cabo. La mera polémica debe sustituir lo que el artículo queda a deber en precisión histórica:

La metafísica representa en su resultado una masa de representaciones m que otra masa de representaciones m, cuyo contenido está comparativamente indeterminado, determina en cuanto al contenido por medio de la apercepción. Esta determinación científica será científicamente confiable cuando—prescindiendo de las propiedades que tenga eventualmente que poseer la masa de representaciones m—el contenido de la masa de representaciones m sea científicamente confiable: pero sobre esto no decide el hecho de que el metafísico se sienta científicamente determinado a la hora de realizar su apercepción o de que se sienta de otra manera, sino la teoría de la evolución, es decir, la teoría de la problematización. Pero los resultados ahí obtenidos nunca jamás pueden desterrar en absoluto la metafísica del “reino de la filosofía”, sino sólo del de la filosofía científica; a saber, cuando quede demostrado que un contenido esencial de la masa metafísica de representaciones m ha tenido su origen en ilusiones normales o anormales de la conciencia, en experiencias ilusorias, etcétera.141

Lo que tendría que haberse comprobado: que la metafísica descansa sobre apariencias y falsas experiencias, no pasa de ser una afirmación dogmática de Avenarius—respectivamente Ulrici se queda en la afirmación de que esta así llamada “filosofía científica” es “en verdad el viejo empirismo dogmático […] sólo que modernizado, basado en el dogma de la sola validez e intocable autoridad de la investigación científica y sus resultados”—.142 Que esta nueva teoría de la evolución quería construir “preponderantemente sobre […] la moderna doctrina de la apercepción y la filosofía del lenguaje”143 y saberse interpretada como continuación de las “modernas conquistas de Steinthal, Geiger, Wundt y otros”,144 no cambiaba, sin embargo, nada en el hecho de que los colaboradores de la Revista Trimestral fueran en su mayoría en direcciones completamente diferentes y, de esta manera, que toda la controversia, que fue interrumpida en 1879 cuando se encontraba en la etapa de mera polémica y confrontación, vistas las cosas retrospectivamente, parece haber sido apenas algo más que un mero pleito de palabras.