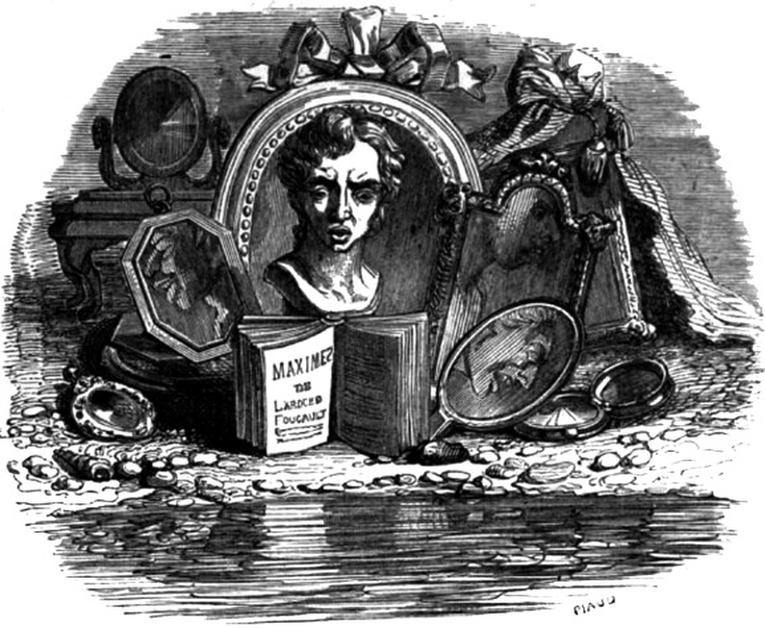

L’homme et son image

Miroir, gémellité : l’autre soi-même

Un homme qui s’aimait sans avoir de rivaux

Passait dans son esprit pour le plus beau du monde :

Il accusait toujours les miroirs d’être faux,

Vivant plus que content dans son erreur profonde.

Afin de le guérir, le sort officieux

Présentait partout à ses yeux

Les conseillers muets dont se servent nos dames :

Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands,

Miroirs aux poches des galants,

Miroirs aux ceintures des femmes.

Que fait notre Narcisse ? Il se va confiner

Aux lieux les plus cachés qu’il peut s’imaginer,

N’osant plus des miroirs éprouver l’aventure.

Mais un canal, formé par une source pure,

Se trouve en ces lieux écartés :

Il s’y voit, il se fâche, et ses yeux irrités

Pensent apercevoir une chimère vaine.

Il fait tout ce qu’il peut pour éviter cette eau ;

Mais quoi, le canal est si beau

Qu’il ne le quitte qu’avec peine.

On voit bien où je veux venir.

Je parle à tous ; et cette erreur extrême

Est un mal que chacun se plaît d’entretenir.

Notre âme, c’est cet homme amoureux de lui-même ;

Tant de miroirs, ce sont les sottises d’autrui,

Miroirs, de nos défauts les peintres légitimes ;

Et quant au canal, c’est celui

Que chacun sait, le livre des Maximes.

L’homme et son double

Une fois n’est pas coutume, dans cette fable La Fontaine ne s’embarrasse guère de métaphore pour dire ce que tout un chacun redoute au moment de se construire. Qui n’a pas connu les affres des questionnements sur sa normalité ? Ma poitrine se développe-t-elle bien, mes règles vont-elles bientôt arriver (version narcisse jeunes filles) ? Mon zizi est-il assez long, ma moustache va-t-elle enfin pousser (version narcisse garçons) ? Le complexe des vestiaires est aussi vieux que l’être humain et si, je ne suis pas sûr pour Néandertal, je parierais volontiers que les fillettes et les gamins de Cro-Magnon cherchaient déjà furtivement à entrevoir les seins de maman et le pénis de papa que tous deux dissimulaient sournoisement sous des fourrures de chez Kar-Dhin.

Pas besoin d’animaux fétiches pour exprimer ce que chacun sait et que tout le monde redoute : un océan sépare la vision plus ou moins idéalisée que l’on a de soi de la réalité toute crue. Certes, la photographie n’existait pas encore au xviie siècle pour nous rappeler ce qu’est notre véritable image, car, ne l’oublions pas, ce que je vois dans le miroir n’est pas moi, mais moi à l’envers, d’où ce sentiment d’étrangeté quand je découvre ma carte d’identité… Le peintre peut (un peu) flatter le modèle, le miroir peut légèrement améliorer les choses pour peu que la caresse du tain adoucisse le teint, mais, en matière de document officiel, pas question d’utiliser Photoshop, encore moins le morphing. Gageons que le Narcisse de la fable aurait avalé quinze boîtes de Lexomil en se découvrant dans l’infâme petit carré de papier qui glace nos passeports !

Tout le monde le sait, la chirurgie esthétique n’est réussie que si elle est invisible ; le changement se doit d’être si subtil que le

spectateur ne peut que se dire : « Mais pourquoi est-elle encore plus belle qu’avant ? » Et non pas : « Quel beau lifting ! »

La Fontaine a définitivement horreur des textes révélés. Il ne se gêne guère pour asséner une vérité incroyable pour nos esprits occidentaux successivement façonnés par la Bible, la théorie de l’évolution, la psychanalyse. Nos intelligences occidentales polluées par l’idée qu’« au commencement était le Verbe et (que) le Verbe était en Dieu et (que) le Verbe était Dieu »

3. Et aussi que « l’inconscient est structuré comme un langage ». Et si, tout au rebours, c’était dans l’image que se trouvait la vérité ? Et si c’était Narcisse et non pas Socrate qui avait raison ? Et si l’introspection intellectuelle ou émotionnelle devait s’effacer devant la contemplation de l’image de soi ? Alceste, Narcisse, la méchante marâtre de Blanche-Neige, même combat ?

Foin de la religion, de la philosophie, de la psychologie ! La peste soit de tous les pompeux exégètes de l’âme ! Vive La Rochefoucauld, Molière et La Fontaine. À mort la Raison et vive l’émotion ! Dieu est mort, Alice a franchi le miroir. Le héros a visité l’intérieur de sa terre émotionnelle et, en se rectifiant, a découvert la vérité. « Image » n’est-il pas anagramme de « magie » ?

Les Maximes et les Fables dialoguent sans fin dans un interminable jeu de miroirs. Alceste le misanthrope nous en dit plus que Pascal qui prétend bien à tort, selon le psychiatre que je suis, que « le moi est haïssable ». Jésus n’a-t-il pas enseigné qu’il fallait « aimer son prochain comme soi-même » ? L’homme amoureux de son image doit-il être promu au rang de Père de l’Église ? Sacré paradoxe de ce sacré La Fontaine qui nous fait comprendre que « Charité bien ordonnée commence par soi-même », que l’altruisme doit être précédé de l’égoïsme, que nul ne peut aimer les autres s’il ne commence par s’aimer. Contempler son reflet quand on en est à construire son identité, c’est aussi prendre un grand risque, celui de s’aimer comme de se haïr. À jamais !

Narcisse, c’est en définitive la tragédie du double perdu, la peur de l’autre, la vérité sur moi-même à travers mon semblable. La malédiction du jumeau impossible. Cette étrange image de soi que l’onde de la vie tend parfois.

•

Le mythe de Narcisse, ce fils de la nymphe bleue Liriope, qui ne devint jamais vieux car, suivant la prédiction de Tirésias, « il se vit » en (re)connaissant son image, est sans doute l’un de ceux qui décrit le mieux l’émergence de l’humain en chacun de nous. Et pourtant, comme ils sont nombreux tous ces propres de l’homme qui ont sombré corps et biens !

Celui de la conscience de soi à travers l’identification de son image spéculaire en fait plus ou moins partie. Être capable de contempler sa propre image et savoir qu’elle nous appartient est un grand privilège que nous partageons avec assez peu d’espèces animales : certains grands singes et les dauphins recèlent cette admirable capacité. Il semblerait depuis peu que les cochons aussi soient capables de faire partie de la confrérie de la « conscience de soi »

4. Certains petits malins ont même attribué aux pachydermes la faculté de dessiner sur le papier des éléphants parfaitement identifiables. Et par conséquent vendus au prix fort sur le marché de l’art. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi on parle d’autoportraits plutôt que d’ « hétéro »portraits (de commande). À moins que toute cette histoire ne soit qu’une vaste escroquerie en forme de supercherie : il semble en effet avéré que ces peintures sont le résultat d’un long et patient dressage, ce qui est déjà remarquable en soi. Rien en tout cas ne semble indiquer que l’animal comprenne ce qu’il dessine… On peut donc dire tout au plus que les pachydermes ont une mémoire d’éléphant et des dresseurs remarquables et qu’ils peuvent répéter des formes apprises sur le papier.

Présentez un miroir à votre Médor et observez-le attentivement. Après un bref moment de surprise, il s’en désintéressera très vite. Pareil pour Félix, qui éventuellement contournera l’objet pour voir ce qui se passe derrière et s’en ira vite vers des souris plus tangibles. Néanmoins, si vous faites semblant d’attaquer par surprise le reflet du chat, il sautera par réflexe en arrière, ce qui semble indiquer qu’il a compris que c’est de lui qu’il s’agit.

Quant au poisson combattant confronté à une glace dans son aquarium, il risque de s’épuiser à agresser encore et encore cet exaspérant rival.

Tout autre est la réaction du chimpanzé. Il apprendra rapidement à apprivoiser cette drôle d’image plane, inaccessible, et la maîtrisera à force de grimaces et de mouvements. Certes, il ira d’abord derrière la glace, histoire de vérifier que ce double étrange n’existe pas vraiment, qu’il n’est pas palpable, mais il s’en convaincra vite et comprendra. Il suffit de lui peindre sur le front une tache rouge pour l’observer en train de l’explorer avec la main en contrôlant son geste et l’image incongrue dans le miroir. Quant au porc, il comprend vite que la mangeoire virtuelle aperçue dans le miroir correspond à une mangeoire réelle et en tire les conclusions qui s’imposent.

Mais être capable de se reconnaître dans son reflet est-il vraiment le signe d’une authentique conscience de soi ? Est-ce cela, le narcissisme ?

Et chez l’homme ?

Si l’on en croit Jacques Lacan, le stade du miroir est le moment crucial où l’

infans5 va accéder au symbolique. Quittant la dimension du réel et de l’imaginaire, il parvient enfin à ce qui fait le propre de l’homme non psychotique, c’est-à-dire, selon lui, accédant au symbolique. L’homme véritablement humain, véritablement différent de l’animal, véritablement différent du nourrisson sans langage. La séquence

est simple : tendrement lové au creux des bras de sa mère, les deux faisant face à un miroir, le bébé réalise progressivement que l’image de ce petit d’homme, cet autre bébé tenu par ce qu’il sait être sa mère, bouge en même temps que lui. Grimace et rit comme lui. Il comprend qu’il est capable de maîtriser les mouvements de cet être qui n’est autre que lui-même. Jetant un regard vers sa mère, il vérifie que celle-ci l’approuve et qu’elle lui sourit. Lui-même rit aux éclats en voyant son image l’imiter en tout point, obéir à sa jeune volonté. Il commence à assumer sa propre personne, c’est ce que Lacan a nommé « l’assomption

6 jubilatoire ».

À ce moment, il forme un couple quasi fusionnel avec sa mère sur qui il se pelotonne. C’est alors que le père entre en scène, fronce les sourcils et dit « non » : « Vous ne formez pas qu’un, moi aussi j’existe et je saurai bien me mettre en travers de votre (con)fusion dont je suis exclu. » « La preuve est que ce non me permet de donner un nom à l’enfant. » C’est au moment où le Pas-pa donne son non-nom à l’enfant que celui-ci accède à la dimension symbolique du verbe qui, comme chacun sait depuis saint Jean, est au commencement de tout

7. Selon Lacan, ce n’est qu’à partir de ce stade que l’enfant peut intégrer la notion de loi… ce qui manifestement pose problème à Jean de la Fontaine, qui évolue dans un monde sans foi ni loi. Ce même Jean de la Fontaine incapable d’assumer son rôle de père… Un monde sans père ni fils ?

Ce processus formateur ne peut se réaliser que si la mère approuve, n’entrave pas la volonté du géniteur, le reconnaît comme membre à part entière de la famille, comme troisième angle de la triangulation œdipienne, n’annihile pas son mari, en un mot, ne « forclot » pas le nom du père.

Que l’on y adhère ou non, cette fantaisie métaphorique lacanienne permet de comprendre à quel point et pourquoi le miroir a toujours fasciné les hommes, les a toujours captivés. C’est le miroir qui réfléchit, pas celui qui s’y mire.

La vie sans miroir

On s’imagine que l’être humain a toujours aimé contempler son image, ne serait-ce que dans l’onde pure d’une claire fontaine. Il existe pourtant des peuples où l’image spéculaire n’existait pas.

Au cours des années 1970, certaines ethnies vivaient dans un univers sans miroir ni onde pure. Chacun ignorait sa propre image. Personne parmi eux ne savait à quoi il ressemblait. Un beau jour, ils furent photographiés et on leur montra les clichés de l’ensemble des membres de la tribu. Chacun s’est montré parfaitement capable d’identifier tout le monde. Absolument tout le monde… sauf soi. Enfin quelques instants, car, procédant par déduction, chacun a vite compris que le seul personnage qu’il ne connaissait pas, mais qui était au milieu de gens qu’il connaissait… c’était soi ! C’est ainsi qu’ils accédèrent en quelques instants à la conscience visuelle de soi. Ce qui ne veut absolument pas dire qu’ils n’avaient pas la conscience de soi à travers d’autres perceptions sensorielles, en se touchant le visage par exemple, ou, comme nous le faisons tous, en humant l’odeur de soi à la manière d’une bulle protectrice. L’olfaction est le plus archaïque de tous nos sens et probablement le plus instinctif. Se sentir est essentiel. Nous sommes d’ailleurs plutôt indulgents pour notre propre fumet… Preuve en est la moindre gêne que nous éprouvons pour l’odeur de nos propres flatulences, contrairement à celles des autres !

Un des signes les plus fins, les plus spécifiques et les plus précoces de la maladie d’Alzheimer est fourni par la confrontation au miroir. Il a été mis en évidence par Boris Cyrulnik et Maurice Ohayon, il y a de nombreuses années à Marseille. On sait que les personnes qui sont affectées par cette maladie « retombent en enfance ». Généralement âgées, souvent veuves, elles se vivent de plus en plus jeunes. D’abord elles se pensent jeunes retraitées, puis en activité, mariées, puis adolescentes et célibataires, puis enfants, enfin bébés incontinents et nourris

à la cuillère. Il découle parfois de cette machine infernale à remonter le temps des comportements inadaptés de séduction avec des cibles de cinquante, voire soixante ans plus jeunes qu’elles, mettant leurs petits ou arrière-petits-enfants en difficulté avec des mots ou des gestes déplacés.

On sait que le fait de se reconnaître dans un miroir s’acquiert en général au cours de la première année.

Les deux chercheurs avaient imaginé un protocole très simple. L’investigateur se mettait en face du patient suspect de maladie d’Alzheimer, les deux étant de profil par rapport à un miroir. La scène était filmée. À un moment donné, en pleine discussion, le chercheur montrait inopinément le miroir au patient. Les patients Alzheimer avaient une réaction de stupéfaction, parfois d’effroi devant cet étranger pourtant familier tout à fait caractéristique de leur état. Qui pouvait bien être cet inquiétant vieillard ridé qui souriait, levait la main en même temps qu’eux ?

Le miroir est un faux ami, toujours prêt à trahir son propriétaire. On se rappelle la méchante marâtre de Blanche-Neige et sa ritournelle : « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ? » Comme la vie a fini par passer, l’objet a cessé d’être un admiroir et, un (beau ?) jour, a déclaré : « Blanche-Neige », déchaînant les foudres assassines de l’affreuse car devenue vieille belle-mère. Comme l’onde pure, le miroir fait courir l’inéluctable risque de dévoiler le cheveu blanc, révéler la ridule qui marque le passage des ans, annonce la décrépitude et la finitude. C’est le miroir qui nous révèle la condition humaine.

Mortel car mortifère !

C’est une des raisons pour lesquelles certains détestent tant les photographies qui figent pour l’éternité des instants de vie, les transformant en instants de mort, car contempler soi et les autres longtemps après met en lumière le passage du temps et l’approche de l’issue fatale. Sans parler de la nostalgie à revoir ses proches quand ils étaient jeunes et beaux !

Petite histoire des jumeaux

L’autre forme de miroir, l’autre source de double je, à savoir le jumeau, est lui aussi source de terreur et de violence. On sait que l’infanticide et la maltraitance sont plus fréquents chez les jumeaux que chez les autres enfants et concernent plus particulièrement le second né, comme s’il était de trop. Par ailleurs, la mortalité précoce des jumeaux a toujours été plus importante que celle des nouveau-nés uniques et plus de la moitié des jumeaux mouraient au cours de leur première année avant l’avènement de la médecine moderne, d’où l’idée d’un destin tragique les concernant.

À Rome, les jumeaux pouvaient être exposés, c’est-à-dire abandonnés sur une décharge à un coin de rue. Un passant pouvait les recueillir… ou non. Pourtant, Remus et Romulus furent les fondateurs de l’Urbs. Malheureux fondateurs puisque cette fondation s’est conclue par le meurtre de Remus par son jumeau, le malheureux ayant franchi par dérision le sillon destiné à cerner la ville que venait de tracer son frère… Encore une histoire de territorialité.

Dans La Violence et le Sacré, René Girard démontre que, chaque fois que l’homme est confronté à une fusion, menant à une confusion, la conséquence est la désignation d’une victime sacrificielle, un bouc émissaire. Quoi de plus fusionnel et de plus confusionnel qu’une paire de jumeaux ? N’oublions pas qu’in utero la plupart d’entre nous avaient un jumeau, du moins en début de grossesse, et que nous sommes celui qui a survécu, comme si symboliquement, avant notre naissance, nous avions tué notre frère ou sœur.

Jumeaux meurtriers

Ce sont probablement les requins taureaux qui vivent au large de l’Afrique du Sud qui ont poussé le plus loin la stratégie de l’assassinat gémellaire. Ces délicats animaux ont deux utérus. Chacun des deux, après la peu romantique, pour ne pas dire

extrêmement brutale fécondation par les mâles, contient une dizaine d’embryons qui vont très vite se développer. Une lutte à mort va opposer les embryons de chaque poche, jusqu’à sélectionner les deux plus forts, les deux plus agressifs, un par utérus. Deux utérus, donc deux frères qui ne se rencontreront jamais. Au cours de leur gestation, chacun aura tué tous ses jumeaux et se sera nourri de leur chair. Grâce à cette provende cannibalique et fraternelle à la fois, ils mesureront près d’un mètre à la naissance et, déjà tueurs

in utero, ils seront prêts à démarrer leur existence de grands prédateurs.

Le film

L’Autre8 met en scène de manière ultra-violente le comportement d’un jumeau survivant assassinant froidement les membres de son entourage tout en faisant croire au spectateur que c’est son double qui agit. Comme si la gémellité impliquait automatiquement une certaine forme de violence. Comme si se voir dans un autre évoquait la mort d’une manière ou d’une autre.

Les jumeaux dans l’Antiquité et dans l’Histoire

On pourrait imaginer que Caïn et Abel aient été des jumeaux, ce qui expliquerait le meurtre de l’un par l’autre comme résultant de l’effort de différenciation, de distinction, de dé-fusion que leur père Yahvé a fait en donnant arbitrairement sa préférence à Abel. Ce sont cependant Jacob et Esaü, fils d’Isaac et de Rebecca, qui sont les premiers jumeaux officiels de la Bible. Ils illustrent déjà les rivalités dues à l’ordre de naissance : le droit d’aînesse d’Esaü, né le premier, bien que Jacob ait essayé de le retenir par le talon, sera repris par ruse par Jacob qui le rachète à son frère affamé en échange d’un plat de lentilles.

C’est connu, dans les couples de jumeaux, il y a toujours un dominant et un dominé. Les mythologies grecque et romaine décrivent les jumeaux Atrée et Thyeste et leur incroyable agressivité (les Atrides à Mycènes sont considérés comme une des familles les plus meurtrières de tous les temps) ; les jumeaux

Prodros et Acrysios sont en rivalité et parviennent enfin à un accord débouchant sur le partage et l’alternance du droit à gouverner et du droit d’aînesse. Un peu comme les États jumeaux de l’Europe unie, sorte de magma indifférencié !

Les plus fameux de tous les jumeaux restent toutefois les Dioscures, Castor et Pollux, enfants de Léda, mais nés de deux pères différents. Le second provient de la ruse de Zeus métamorphosé en cygne et abusant la malheureuse oie blanche. Ils resteront inséparables jusque dans la mort. Bon frère, Pollux obtiendra de Zeus le droit que Castor, né du mortel Tyndare, devienne immortel comme lui. On le voit, quand les jumeaux sont distincts, ici demi-frères, ils n’ont pas à s’entre-tuer. Comme Caïn et Abel, Remus tue Romulus, comme quoi, une fois de plus, la haine est proche de l’amour chez les jumeaux.

Le « Masque de fer », mort en 1703 après avoir passé la majeure partie de sa vie en prison, a donné naissance à un autre mythe sanguinaire : il aurait été le jumeau de Louis XIV que ce dernier aurait éliminé pour éviter une possible rivalité. Le roi aurait exigé que nul, lui-même encore moins que tout autre, ne puisse voir le visage du captif. Peu d’historiens adhèrent à cette histoire, qu’il faut prendre comme une parabole de la violence intergémellaire. En revanche, la question du droit d’aînesse en cas de gémellité n’a jamais été vraiment résolue sous l’Ancien Régime. Qui des deux était l’aîné, le premier ou le second sorti ?

L’article sur les jumeaux dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est exemplaire à cet égard :

« La naissance de deux frères jumeaux a fait naître dans la société civile une question insoluble qui est celle du droit d’aînesse. On peut bien décider par la loi que le premier qui vient au monde sera regardé comme l’aîné ; mais ce qui se passe dans les entrailles de la mère lors de la conception et du terme de l’accouchement est un secret tellement impénétrable aux yeux des hommes qu’il leur est impossible de dissiper le doute par les lumières de la physiologie. »

En droit, la détermination de l’aîné a toujours posé des difficultés (enfants de lits différents, enfants légitimés, une fille plus âgée – « le mâle est censé plus ancien que la fumelle », dit-on à Paris au

xive siècle), parmi lesquelles la question du jumeau n’est pas anecdotique

9. De deux jumeaux on s’acharnera souvent à déterminer lequel est l’aîné, c’est-à-dire le premier sorti

10, et on lui attache aussitôt un signe distinctif, comme le préconise la Bible (Genèse, 38 : la sage-femme attache un fil cramoisi à la main de l’enfant qui se présente le premier). La preuve peut être faite par tous moyens, même par celui des femmes qui ont assisté à l’accouchement – en dépit de la défaveur qui s’attachait ordinairement au témoignage des femmes

11 ! Dumoulin, juriste du

xvie siècle, préconise quant à lui… le tirage au sort

12 ! Ces procédés tombent en désuétude à partir du

xviiie siècle, Ferrière et surtout Pothier (juriste qui a considérablement inspiré les auteurs du Code civil) recommandant de renoncer à toute application du droit d’aînesse entre jumeaux, et de partager.

Notons enfin que jusqu’au xviiie siècle, si le père est glorifié dans sa virilité quand il a engendré des jumeaux, la femme est au contraire soupçonnée de bestialité…

Pour un grand nombre d’ethnies, notamment africaines, la naissance de jumeaux n’est jamais neutre. Elle est soit synonyme de mauvais œil, de malheur à venir, soit annonciatrice de bienfaits. Chez les Balubas

13 par exemple, la naissance de jumeaux est une vraie bénédiction pour les parents, un symbole de fécondité et de puissance pour le père. En cas de mort d’un des deux enfants, on fabrique une effigie que le jumeau survivant devra porter sur lui toute sa vie, tout au moins pour les cérémonies officielles. La poupée bénéficie des mêmes soins que le bébé, est allaitée, baignée, dorlotée, aimée. Elle dort avec son frère. Chez les Tabwas

14, la poupée ne sert que jusqu’au moment où le bébé est considéré comme hors de danger. Ensuite, elle est soit abandonnée, soit donnée à une autre mère de jumeaux.

Tout se passe comme si ce double attirait sur lui les malheurs et préservait ainsi l’enfant.

Les Fangs

15 et les Sénoufos

16 avaient pour habitude de fabriquer une poupée qui représentait le double de l’enfant. La mère l’allaitait et, en cas de décès, le double était enterré. Tout se passait comme si ce double attirait sur lui les malheurs et préservait ainsi l’enfant. Les Toungouses de Sibérie fabriquaient également des poupées, véritables doubles des enfants. On peut penser que le doudou (objet transitionnel) que nos petits aiment tant est une sorte de réminiscence de cette pratique traditionnelle. Grâce au toucher et encore plus à l’olfaction, le doudou est moi puisqu’il sent moi. « Il me rassure et attire les caresses des grands, il les prodigue aussi et renforce ma présence en doublant mon odeur. » Récemment, Alexis, 2 ans et demi, se plaignait de ce que sa mère lui avait passé son doudou à la machine : « Doudou sent pas bon ! » Pour sa maman, il sentait la lessive, autrement dit le propre, donc il sentait bon ; mais assurément pas pour Alexis…

Chansons dédiées aux jumeaux au sud-est du Katanga

Ils sont difficiles à soigner, ma mère, ils sont difficiles à soigner

Kyungu pleure, Kapya chante, aujourd’hui, ils sont difficiles à soigner

Mère des jumeaux, courbe-toi, qu’on voie les lèvres de ta vulve, qu’on voie d’où viennent les enfants.

Un seul gros pénis maman, deux enfants, Maman, eh, eh, eh.

Une seule grande vulve, deux enfants, Maman, deux enfants.

Deux enfants grandissent par les soins

Kyungu pleure, Kapya chante

Vous êtes pourris, vos gros pénis, eh…

Dans cette région d’Afrique, la tradition voulait qu’à la naissance on insulte les jumeaux et « leurs gros machins, leurs enflures », afin de les fortifier. De même, il s’agissait de contempler la vulve des mères de jumeaux et le gros pénis du père, car il restait peu

compréhensible qu’un seul sexe, qu’il soit masculin ou féminin, pût donner naissance à deux êtres. La chanson cherche aussi à consoler les mères des difficultés engendrées par l’élevage de deux bébés, l’un qui rit et l’autre qui pleure… D’autres versions proclament le contraire : un petit pénis et une petite vulve peuvent malgré tout engendrer des jumeaux. Une autre version encore explique que les testicules des pères de jumeaux sont malins car chacun d’entre eux a fait son travail.

À noter qu’une très sérieuse enquête menée dans de nombreuses ethnies à travers le monde a montré qu’en effet, le nombre de grossesses gémellaires est corrélé au diamètre des testicules, les Africains étant les champions et les Japonais les derniers.

Autrefois, pour les Yorubas

17, une naissance gémellaire était tout simplement incompréhensible. Inexplicable. Sauf s’il y avait deux pères différents, donc infidélité de la mère. Conclusion : on exécutait la mère et les deux bébés, considérés comme des êtres mystérieux, surnaturels, portaient malheur car possédés par les esprits du mal. Le drame est que, dans cette ethnie particulièrement féconde, il y avait une grossesse gémellaire pour vingt-deux (au lieu d’une pour quatre-vingt dans le monde), d’où une réduction démographique sensible par rapport aux autres peuples de la région.

Selon la tradition orale, une grande tristesse régnait sur le pays yoruba. C’est alors que le légendaire roi Ajaka, frère du dieu Shango, interdit cette coutume, car sa femme avait mis au monde deux jumeaux. L’oracle d’Ifa ordonna non seulement de cesser les meurtres d’enfants, mais au contraire de les honorer. Peu à peu, les Yorubas commencèrent à considérer les jumeaux comme des porte-bonheur et à les parer de pouvoirs surnaturels capables d’apporter bonheur, santé et prospérité à leurs familles. On devait donc les traiter avec respect et considération, leur donner les meilleurs aliments, les vêtements et les bijoux les plus beaux, les combler d’attentions. C’est ainsi que, lors des fêtes, une danse spéciale est toujours réservée aux mères de jumeaux.

Le culte des ibéji (« jumeaux » en yoruba)

Comme beaucoup d’autres peuples, les Yorubas considèrent que les âmes de jumeaux ne font qu’une. Si un jumeau meurt, le survivant et sa famille se trouvent en danger du fait de la colère du jumeau mort. Il faut alors consulter le babalawo (prêtre) et commander une figurine en bois, l’ibéji, qui sera le siège de l’âme du jumeau défunt grâce à une cérémonie publique de transfert. L’ibéji est traité comme son jumeau vivant : il est allaité, nettoyé, enduit de crème, soigné. La mère le porte sur son dos lors des cérémonies ou les visites familiales.

Si la mère meurt, il y a deux possibilités : soit il y a deux ibéji, car les deux jumeaux sont morts : personne ne s’occupera plus des statuettes, car la mère est la seule à intercéder auprès des ibéji pour en obtenir des grâces et des faveurs pour la famille. Soit il n’y a qu’un ibéji : c’est alors au jumeau survivant de prendre la relève et de prendre soin de la statuette de son jumeau jusqu’à sa propre mort.

La morale de cette histoire…

Le mythe fondateur de toute cette histoire de jumeaux repose sur l’histoire de Narcisse. La Fontaine ne s’y est pas trompé. Le grand Jean s’appliquera comme il se doit pour rendre ambigu le mythe dès la première ligne de la fable :

« Un homme qui s’aimait sans avoir de rivaux. »

De quels rivaux parle-t-il ? À première vue, le sens est qu’il s’aime tant que personne ne puisse rivaliser avec lui dans cet amour. Mais si l’on a l’esprit mal tourné, comme La Fontaine ou votre serviteur, on peut aussi comprendre que l’homme s’aimait, certes, mais que son apparence était tellement médiocre que personne ne songeait à rivaliser avec lui dans cet amour, ce qui change tout !

On peut donc se dire que La Fontaine a « revisité » le mythe de Narcisse (que le lecteur me pardonne cet anglicisme !).

Le récit est simple : Narcisse est un jeune homme d’une incroyable beauté. Tellement beau qu’il repousse les avances des jeunes filles qu’il juge indignes de lui. Il repousse en particulier la nymphe Écho et il a bien tort car elle aussi raconte une histoire de double, mais de double sonore. Elle ne s’en relèvera pas, se laissera mourir et il ne subsistera plus d’elle que sa voix, lamentable prisonnière des fins de phrase du promeneur, meneur, meneur, neur... Écho, déesse du bégaiement…

Un jour, Narcisse se voit dans l’eau d’une claire fontaine. Il tombe amoureux de son image, ne quitte plus les lieux et finit par se laisser dépérir. Dans une autre version, il se suicide avec l’épée d’un beau garçon, autre soupirant éconduit ou bien il tombe à l’eau et se noie.

Morale de l’histoire : s’aimer, c’est bien, mais n’aimer que soi s’avère des plus dangereux. L’estime de soi conditionne mais n’obère pas l’estime des autres. Celui qui, à l’image du Narcisse de La Fontaine, n’est pas capable de voir ses propres défauts dans le miroir n’est qu’un fat, un niais et un bellâtre. À trop regarder dans le miroir rétroviseur, c’est-à-dire le passé, on risque l’accident car la conduite se fait en regardant à travers le pare-brise, c’est-à-dire l’avenir.

Le narcisse est une fleur à la forme singulière : son périanthe jaune et soudé évoque le phallus, alors que la corolle blanche, virginale, épanouie symbolise la vulve. Le tout serait l’acte d’amour avec soi-même, autoérotisme, autrement appelé masturbation.

Selon une autre version mythique (Pausanias), « Narcisse avait une sœur jumelle qui lui ressemblait en tout point. Ils s’habillaient de même et chassaient ensemble. Ils s’aimaient. Il perdit sa sœur. Son image dans l’eau lui rappela sa jumelle et il pensa trouver une consolation à son chagrin en imaginant y voir l’image de sa sœur. Mais il ne put plus la quitter et mourut à ses côtés. » Le jumeau apparaît une fois encore comme un être particulièrement dangereux et égoïste, car l’amour entre jumeaux n’est autre que l’amour de soi. Aimer son reflet, passe

encore car on ne peut faire l’amour à une image virtuelle ; mais si le reflet est matérialisé dans un jumeau, le risque est l’inceste, le pire des crimes.

Dans une ultime version, il est dit que Narcisse pleura tant sa sœur que ses larmes formèrent un lac amer et salé où il finit par se noyer. Plus tard, on demanda au lac de décrire le romantique héros. L’étang répliqua que cela ne se pouvait.

« Pourquoi donc ne le peux-tu pas alors que c’est toi qui le vis en dernier ?

— Parce que c’est moi que j’admirais dans les yeux de Narcisse. »

La première image que chacun de nous voit de lui-même est un mirage entr’aperçu au fond des prunelles de sa mère. Est-ce soi, est-ce l’autre que nous aimons quand nous aimons un autre ? Ne regardons-nous que notre propre image quand nous regardons l’aimé(e) au fond des yeux ?

Les Grecs pratiquaient sans doute autant que nous l’amour hétérosexuel à visée reproductive… ou autre ; ils encensaient l’amour homosexuel, mais ni la masturbation ni l’inceste ne figuraient au Panthéon de leurs vertus cardinales.

Ne descendons-nous pas tous des Grecs ?