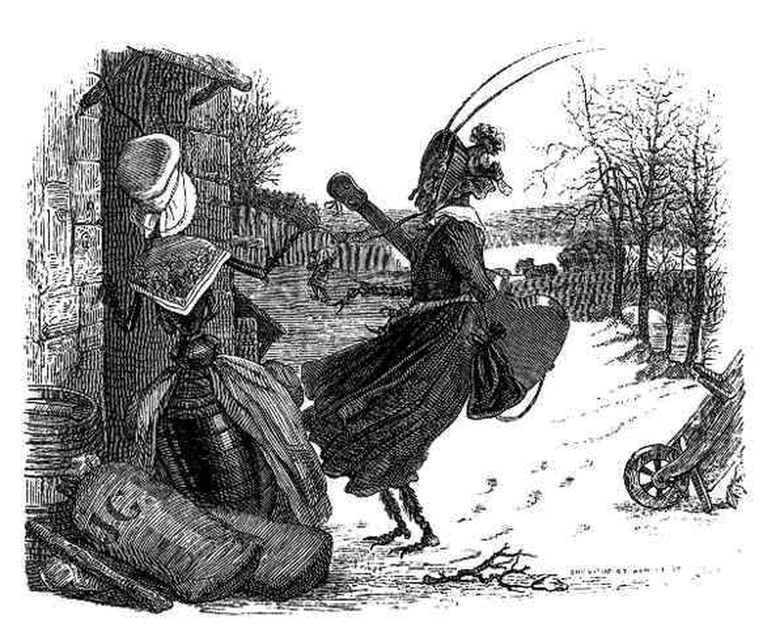

La cigale et la fourmi

Stratégies de survie face au climat

La cigale ayant chanté

Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau

Elle alla crier famine

Chez la fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’oût, foi d’animal,

Intérêt et principal. »

La fourmi n’est pas prêteuse ;

C’est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ? »

Dit-elle à cette emprunteuse.

« Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

Vous chantiez ? J’en suis fort aise.

Eh bien : dansez maintenant. »

Le général Hiver

À force de lire et relire ses fables, le psychiatre que je suis a fini par réaliser que La Fontaine était un grand anxieux, obsédé par la crainte de perdre sa place de familier des salons, chercheur de pensions, parasite (a)doré. Ainsi, il n’arrête pas de

donner des gages de soumission : la cigale n’a d’autre choix que d’accepter son sinistre destin de gaspilleuse, ou alors elle devra se résoudre à chanter les louanges de la duchesse Fourmi plutôt que celles du (roi) Soleil. Il faut savoir se contenter des mécènes que l’on a !

Le fabuliste, apparemment, loue les vertus d’économie des possédants et fustige la prodigalité des pauvres troubadours de son espèce. Mais si l’on y regarde de plus près, force est de constater que la fourmi n’est pas très sympathique dans son minable égoïsme de grippe-sous. À l’opposé, la cigale, dans la flamboyance de son destin tragique à la François Villon, attirera les regards énamourés des plus jolies lectrices. Le poète maudit a toujours fait recette.

Ce côté ambigu, limite coquin de La Fontaine est sans aucun doute celui que je préfère chez lui. Mais après tout, le lecteur n’est pas obligé de s’intéresser à mes états d’âme… surtout si ceux-ci n’ont que peu d’implications pour cet ouvrage, car je ne vois pas bien où cette digression peut nous mener d’un point de vue étho ou anthropologique. Alors, je retourne à mon vice préféré, l’extrapolation, fille de l’arbitraire, et je décide sans appel que je parlerai des stratégies de survie face à l’hiver.

Je sais, d’aucuns me trouveront un peu directif, voire autoritaire…

•

Les puristes, c’est certain, diront que cette fois encore La Fontaine fait la preuve de sa profonde ignorance en matière de zoologie. En effet, les cigales sont strictement végétariennes et ne s’intéressent nullement aux vermisseaux, encore moins aux mouches, contrairement aux fourmis qui sont pour la plupart omnivores et ne crachent sur aucune bestiole, de l’animalcule au géant. Il est d’ailleurs fort probable que la malheureuse bes

tiole, l’imprudente cigale a fini dans l’estomac de la fourmi chez qui elle était allée crier famine, car c’est là le destin de toutes les cigales quand survient la bise. Heureusement, pas si imprévoyante que cela, elle avait sans doute pris la précaution de pondre ses œufs en quelque discret ermitage, histoire de nous enchanter à l’oût suivant.

Quant à la fourmi, est-elle prêteuse ? Cet insecte social est-il capable de rendre service, nourrissage, protection, vivres et couvert en échange d’un remboursement ? La réponse est à l’évidence affirmative.

De nombreuses espèces de fourmis invitent d’autres insectes, ou des champignons ou d’autres fourmis à coopérer au bien-être de la fourmilière. Par exemple, elles se font bergères et mènent paître leurs troupeaux de pucerons dont elles traient le miellat en échange de leur sécurité. Sans les fourmis pâtres, les pucerons auraient d’ailleurs bien du mal à survivre… exactement comme nos vaches charolaises ou nos normandes, florissantes, à l’inverse de leurs ancêtres urus dont les derniers représentants ont été pourchassés sans pitié dans les forêts européennes par les féaux de Charlemagne.

Quant aux attines et aux acromyrmex (variétés de fourmis américaines), elles se sont transformées en fermières depuis cinquante millions d’années et cultivent scientifiquement des champignons lépiotacés qui digèrent à leur place la cellulose des feuilles qu’elles découpent avec art, dévastant au passage les champs des humains. Une seule colonie parvient à consommer chaque jour autant qu’une vache adulte !

Ayant inventé bien avant nous la monoculture intensive, elles aspergent copieusement d’antibiotiques leurs champs souterrains. On pense même que ces animaux industrieux sont capables de changer de variété de champignon selon les circonstances, voire en cas de déplacement, d’adopter des espèces autochtones ou même, encore plus fort, de transmettre à d’autres fourmilières leurs propres cultivars

69. C’est ce qui

se serait passé lors de l’introduction accidentelle de fourmis étrangères en Floride.

Finalement, La Fontaine avait raison sur un point : la fourmi est capable de conduire des échanges économiques internationaux… Échanges, certes. Mais prêts, en aucun cas.

On sait enfin que certaines variétés guerrières sont capables de transformer d’autres fourmis en nounous esclaves qui font le ménage, la cuisine, élèvent et protègent leurs larves à leur place. Des fourmis à tout faire en quelque sorte. Autre forme de politique économique. N’aurions-nous rien inventé ?

Il arrive aussi que les fourmis, esclavagistes, agricultrices, éleveuses ou non se fassent prendre à leur propre jeu. L’éternelle histoire de l’arroseur arrosé. Il existe en effet en Europe une espèce de petit papillon bleu, l’azuré du serpolet (maculinea arion), appartenant à la belle famille des lycaenidae. Leurs chenilles ne se complaisent que dans la compagnie des fourmis : quand l’une d’entre elles en arrive à son quatrième stade, elle se laisse tomber au sol où elle sera ramassée par une fourmi du genre myrmica, laquelle est persuadée qu’il s’agit d’une de ses propres larves tant la ressemblance est frappante de son point de vue. Bonne nourrice, elle emmènera donc la chenille dans sa fourmilière où celle-ci commencera illico à faire bombance avec les nymphes de ses hôtesses mais, honnête malgré tout, elle indemnise ses hôtesses en secrétant un liquide sucré dont elles raffolent.

Finalement, La Fontaine avait raison : la fourmi ne prête pas, elle donne, ou plutôt elle vend jusqu’à ses propres enfants.

Des cigales ou des fourmis humaines ?

On ne le répétera jamais assez, l’homme est une espèce d’origine arboricole et équatoriale. Nos ancêtres gambadaient joyeusement en Éthiopie, du côté de la vallée de l’Omo, comme Lucy et ses copines, à moins que ce ne soit au Tchad, voire en Asie, en tout cas dans un pays chaud. C’est peut-être pour cette raison qu’à l’image des éléphants, des hippo

potames, des rats glabres, des rhinocéros, nous n’avons pas de pelage – argument qui n’explique d’ailleurs pas pourquoi nos cousins chimpanzés et gorilles qui vivent dans les mêmes contrées ont gardé le leur. Mais pourquoi alors, mystère de la sémantique argotière, dit-on que nous sommes à poil quand nous sommes dévêtus, nous qui figurons parmi les rares mammifères glabres ? Serait-ce parce que nus, nous dévoilons les seuls poils qui ne devraient pas l’être ?

Remontons plus loin encore. Il y a environ sept millions d’années, Ardi, un bipède préhominien, arpentait déjà l’Abyssinie. Quel démon poussa nos aïeux à quitter ce paradis où régnait une température constante et où le jour comme la nuit duraient douze heures à longueur d’année ? Sans doute que ce climat édénique régnait sur la plupart des régions terrestres.

Toujours est-il que l’homme, comme les rats, les puces, les poux, les pigeons, ses fidèles commensaux, se répandit sur toute la surface de la terre, croissant et se multipliant à l’envi. Un beau jour, nos arrière, arrière, arrière-grands-parents se retrouvèrent en région tempérée et subirent des glaciations, le climat pouvant s’y avérer changeant. Tout allait bien tant que durait la belle saison, mais on peut penser qu’ils se trouvèrent fort dépourvus quand la bise fut venue.

Quels sont les moyens inventés par la nature pour résister aux frimas ? On peut considérer qu’ils sont au nombre de trois.

– La migration : c’est la technique des hirondelles ou des oies sauvages qui s’en retournent au pays à l’approche de l’hiver. Les hommes de Cro-Magnon n’ayant pas encore inventé les transports aériens ne purent en user.

– Le réchauffement : pelage, fourrure, épaisse couche de graisse… Pas de chance, nous sommes presque complètement nus et à l’époque concernée, les obèses n’avaient guère de chances de survie ; même en Amérique, on n’en croisait pas encore beaucoup.

– L’hibernation : c’est la méthode des marmottes, des ours, des lézards, de beaucoup d’insectes. Mais pas plus que la cigale de la fable, notre espèce n’est équipée des mécanismes physiologiques lui permettant de diminuer sa température et de dormir tout en vivant sur ses réserves.

Il a donc fallu faire preuve d’inventivité. Question de survie ! Comme nous sommes supposés les plus intelligents, nous avons eu à cœur de mettre en œuvre un mélange des trois stratégies de survie.

Migration : pasteurs et nomades ont toujours suivi les saisons, accompagnant les troupeaux lors des transhumances, descendant dans le midi pour la mauvaise saison. Enfin, l’industrie du tourisme et des voyages provient sans doute de l’imitation des hirondelles partant chercher la chaleur quand viennent les mauvais jours… Sauf que nous, éternel paradoxe, c’est en juillet-août que nous migrons en plus grand nombre au bord de la grande bleue, juste au moment où il fait beau chez nous, plus au nord, en région tempérée ! Éternels paradoxes, comme l’humain aime tant à les cultiver.

Réchauffement : l’invention du feu n’a pas servi qu’à la cuisson, elle a également permis à nos ancêtres d’obtenir une douce chaleur autour de la cheminée. Quant aux autres techniques de réchauffement, c’est toute l’industrie du vêtement et donc de la mode qui tourne autour. Que l’on songe aux ruées des jours de soldes, au nombre invraisemblable de boutiques de fringues qui parsèment nos avenues ! Là encore, il est manifestement vital, surtout pour nos compagnes, de se vêtir pour se réchauffer car leur poids, donc leur masse, étant inférieure, elles ont moins d’inertie calorique, donc sont plus sensibles que les hommes aux variations thermiques… à un détail près : beaucoup de leurs vêtements ont curieusement perdu toute vertu calorifique ou couvrante. Petit détail sémantique, pour les femmes du monde, plus une soirée est habillée, plus elles sont dévêtues.

Hibernation : à cette époque où la pilule n’avait pas été inventée, les étreintes avaient lieu de préférence à l’automne, de manière à accoucher à une saison favorable pour les bébés, le printemps. Il existe d’ailleurs toujours un léger pic de naissances autour de mai. Durant l’hiver, les femmes étaient généralement enceintes ou allaitantes, donc probablement moins actives que les hommes tenus de rester vigilants, combatifs, histoire de protéger le clan, chasser, cueillir autant que possible. Plus ou moins confinées dans leurs abris, les femmes devaient entretenir le feu, somnoler pour faire des économies d’énergie. Ce tableau de pseudo-hibernation automne-hiver, avec tendance à la somnolence, envies de chocolat, prise de poids, concerne plus de la moitié des femmes vivant en région tempérée. C’est l’anergie

70 saisonnière.

Plus tard, grâce à l’invention du féminisme, George Sand, suffragettes, MLF en figures de proue, les femmes conquirent le droit de travailler, donc d’être dynamiques et énergiques tout au long de l’année. Plus question de se réfugier sous la couette avec une provision de douceurs à la Toussaint pour n’en ressortir qu’à Pâques. Trois cent soixante-cinq jours par an, il faut être active, souriante, réveillée quand on est avocate, ouvrière, chef d’entreprise, mère de famille… Ce conflit entre une adaptation climatique de la part d’une espèce équatoriale et les contraintes de la vie socioprofessionnelle a donné lieu à une maladie nouvelle, apparue au début des années 1980, la dépression saisonnière. Nombreuses sont les femmes qui en souffrent sous nos latitudes.

La fourmi se sentit-elle coupable d’avoir envoyé sa voisine sur les roses ? Développa-t-elle par contrecoup une dépression saisonnière ?

Le poète ne nous le dit pas.

Il est vrai qu’il avait décidément tout faux dans cette fable : ce ne sont jamais les cigales qui dansent, ce sont les abeilles qui exécutent une chorégraphie des plus compliquées indiquant

à leurs sœurs la distance, la nature et la direction des champs de pollen. Et il est clair que cette fois-ci, c’est nous qui les parasitons, leur prélevant presque tout leur miel en échange de quatre malheureuses planches de bois appelées ruches.

C’est tout juste si on leur laisse un peu de sirop pour survivre quand la bise survient !