I

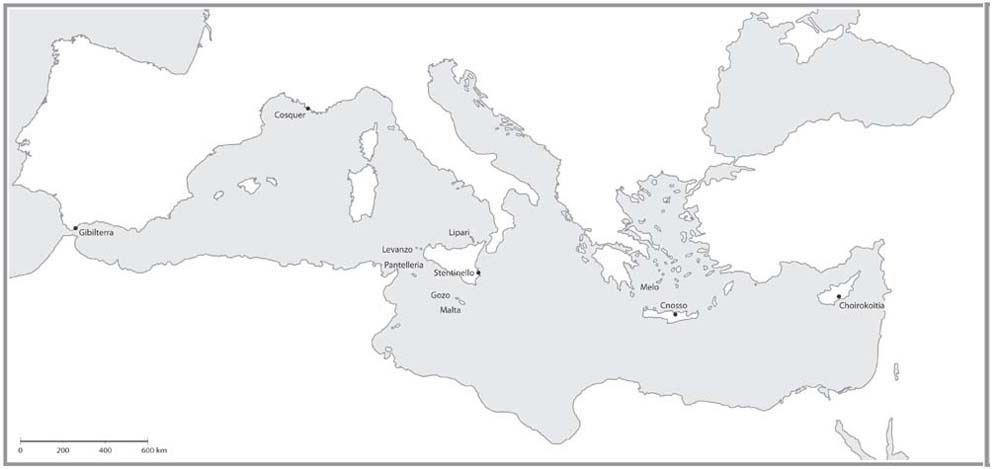

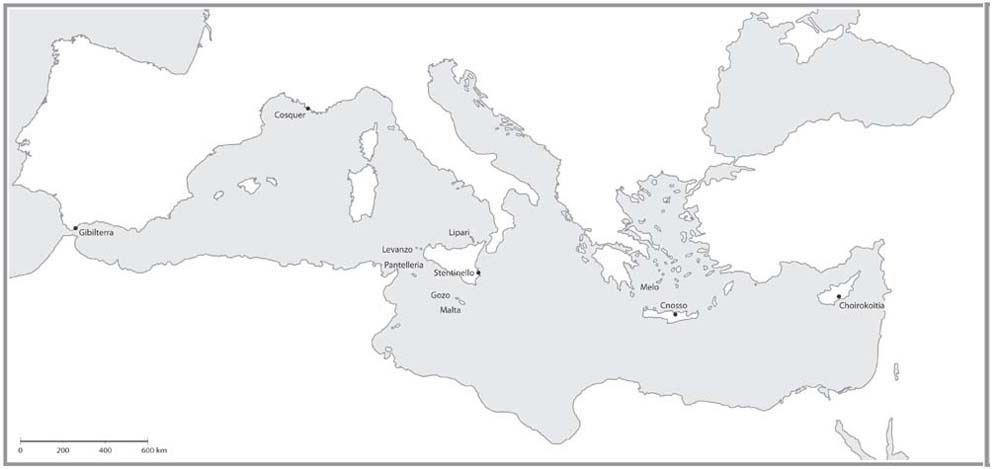

Formatosi milioni di anni prima che l’uomo giungesse sulle sue coste, il mar Mediterraneo diventò un «mare fra le terre», che collega opposte sponde, allorché gli esseri umani presero ad attraversarne le acque in cerca di dimora, cibo o altre risorse vitali. Insediamenti di cacciatori rinvenuti nei pressi della Roma moderna fanno ritenere che i nostri antenati della preistoria si stabilirono in quest’area 435.000 anni fa; alcuni di loro si costruirono una semplice capanna di rami a Terra Amata, vicino a Nizza, e posero al centro dell’abitazione un focolare: la loro dieta comprendeva carne di rinoceronte e di elefante, oltre che di cervo, coniglio e cinghiale.1 Quando l’uomo primitivo si sia avventurato per la prima volta nelle acque marine rimane incerto. Nel 2010 l’American School of Classical Studies di Atene ha annunciato di aver scoperto a Creta asce di quarzo databili a prima del 130.000 a.C. La circostanza indicherebbe che quei nostri lontani antenati erano in qualche modo riusciti ad attraversare il mare, anche se potrebbero essere approdati sull’isola involontariamente, in seguito a qualche tempesta.2 Ritrovamenti nelle grotte di Gibilterra dimostrano che 24.000 anni fa un’altra specie umana gettò lo sguardo oltre il mare, verso i monti di Jebel Musa, ben visibili sull’antistante costa africana: le prime ossa di Neandertal, rinvenute nel 1848, erano quelle di una donna che abitava in una grotta sulle pendici della Rocca di Gibilterra; quei primi reperti non furono subito identificati come resti di un diverso tipo umano, e solo otto anni dopo, quando analoghe ossa furono trovate nella valle di Neander, in Germania, la specie ricevette il suo nome: in realtà, l’uomo di Neandertal dovrebbe chiamarsi donna di Gibilterra. I Neandertal di Gibilterra non ignoravano come sfruttare il mare che lambiva le rive del loro territorio: la loro dieta, infatti, includeva molluschi e crostacei, nonché testuggini e pinnipedi, benché all’epoca tra quelle grotte e il mare si interponesse un’estesa pianura.3 D’altro canto, però, non esistono prove che attestino la presenza di Neandertal nel territorio dell’attuale Marocco, mentre sappiamo che esso fu colonizzato dall’Homo sapiens sapiens, il progenitore della nostra specie. Sembra, insomma, che lo stretto abbia tenuto separate le due popolazioni.

Nel lungo periodo del Paleolitico inferiore e medio, la navigazione del Mediterraneo fu probabilmente un evento raro. Alcune delle attuali isole di questo mare erano peraltro accessibili mediante lingue di terra, poi sommerse dall’innalzamento del livello marino. La grotta Cosquer, nei pressi di Marsiglia, conserva incisioni di Homo sapiens databili già al 27.000 a.C. e dipinti antecedenti al 19.000; oggi si trova sotto il livello del mare, ma quando era abitata il litorale del Mediterraneo distava diversi chilometri dalla costa. La prima prova plausibile di brevi traversate marine risale al Paleolitico superiore, cioè a ridosso dell’11.000 a.C. Fu allora che l’uomo mise piede per la prima volta nell’isola cicladica di Melo, alla ricerca del vetro vulcanico di ossidiana utilizzato per fabbricare utensili litici dal taglio più affilato di quelli in selce. La Sicilia ci ha lasciato decine di siti paleolitici risalenti a quella stessa epoca, spesso situati lungo la costa. I loro abitanti consumavano grandi quantità di molluschi marini, pur dedicandosi anche alla caccia di volpi, lepri e cervi. Si prendevano cura dei defunti, cui davano sepoltura cospargendone le salme con uno strato di ocra e a volte adornandole con collane decorate. All’estremità occidentale dell’isola occuparono quelle che oggi sono le Egadi orientali (e che all’epoca dovevano essere piccoli promontori della Sicilia stessa); in una di esse, Levanzo, intorno all’11.000 a.C. istoriarono una grotta con graffiti e pitture. Tra i soggetti incisi si possono distinguere cervi e cavalli, ritratti con vivace realismo. Le immagini dipinte, più schematiche, sono rappresentazioni stilizzate di figure umane, con ogni probabilità risalenti a un periodo successivo all’occupazione originaria della grotta. Le istoriazioni delle grotte siciliane rivelano la presenza di una società di cacciatori-raccoglitori che, come si evince da altri indizi, fabbricava efficaci utensili in selce e quarzite e praticava attività rituali, come la magia propiziatoria alla caccia. Per catturare le prede usavano archi, frecce e lance, vivevano in grotte e caverne, ma anche in accampamenti all’aperto. Non erano molto diffusi, e se i loro antenati erano giunti in Sicilia con mezzi galleggianti di fortuna, le generazioni successive non si avventurarono in ulteriori esplorazioni marine.4

Lo stile di vita di questi primi abitanti della Sicilia non era granché diverso da quello di altre popolazioni del Paleolitico superiore che abitarono per migliaia di anni le coste del Mediterraneo, con le quali non ebbero comunque contatti. Questo non significa che la loro vita mancasse di complessità: il confronto con i cacciatori-raccoglitori nomadi dell’Australia e dell’Amazzonia fa pensare che gruppi e famiglie, a prescindere dal loro livello tecnologico, siano stati legati fra loro per millenni da un articolato patrimonio di miti e rituali. I mutamenti, quando si sono verificati, hanno avuto luogo a poco a poco e non sempre hanno portato a quello che potremmo definire un miglioramento, perché competenze tecniche come quelle degli artisti rupestri potevano, alternativamente, essere acquisite o andare perdute. Intorno all’8000 a.C. il clima cominciò gradualmente a riscaldarsi, determinando nella flora e nella fauna cambiamenti che indussero questi piccoli nuclei sociali a spostarsi alla ricerca delle loro tradizionali prede, o a procurarsi nuovi tipi di alimenti, in particolare quelli forniti dal mare, il cui livello aumentò progressivamente (anche fino a 120 metri) in seguito allo scioglimento delle calotte glaciali. Il profilo del moderno Mediterraneo iniziò a delinearsi in modo più netto: gli istmi si trasformarono in isole e la linea costiera si ritirò più o meno alle posizioni attuali. Ma tutto ciò avvenne con un processo troppo lento per risultare percepibile.5

In queste bande di uomini e donne vaganti, che erravano in cerca di cibo, si spingevano in cima a un colle o in una baia confortevoli, si accampavano di qua e di là e zigzagavano avanti e indietro, la differenziazione sociale era molto modesta. Ma a mano a mano che acquisivano familiarità con certe zone, adattavano a esse la propria dieta e i propri costumi. Poiché seppellivano i defunti e decoravano le caverne, è probabile che avessero sviluppato un sensibile attaccamento alla terra. Di quando in quando, gli utensili in pietra passavano da una mano all’altra, circolando tra diverse comunità, oppure venivano recuperati in qualche schermaglia fra tribù. Nel complesso, comunque, questi primitivi nuclei sociali erano autosufficienti, potendo contare sul patrimonio di bacche, selvaggina e pesci offerto dalla terra e dal mare. Sebbene il numero di individui fosse esiguo (in qualche periodo, forse poche migliaia in tutta la Sicilia), l’impatto del mutamento climatico e dell’azione dell’uomo sulla fauna si fece sempre più rilevante. Gli animali di maggiori dimensioni cominciarono a scomparire, in particolare i cavalli selvaggi, giunti nell’isola prima dell’uomo, quando la Sicilia era ancora fisicamente collegata alla penisola italiana (di tali cavalli, che erano occasione di grandi feste, è rimasta traccia nelle raffigurazioni rupestri di Levanzo).

Nel periodo di transizione noto come Mesolitico, che giunge fino al 5000 a.C. circa e durante il quale gli utensili diventarono sempre più sofisticati mentre l’allevamento di animali, la produzione di ceramica e la coltivazione del grano non avevano ancora visto la luce, il regime alimentare degli abitanti preistorici della Sicilia si orientò decisamente sui prodotti del mare, da cui attingevano cernie e orate; nei siti archeologici è stata rinvenuta una gran quantità di gusci di molluschi marini, in qualche caso lavorati con incisioni e decorati con ocra rossa. Intorno al 6400 a.C., in quella che sarebbe diventata la Tunisia, fece la sua comparsa la «cultura capsiana», la cui forte dipendenza dai molluschi marini è testimoniata dai vasti cumuli di conchiglie trovati lungo la costa.6 Più a est, nel mar Egeo, i navigatori del Paleolitico superiore e del Mesolitico affrontavano occasionali spedizioni lungo l’arcipelago delle Cicladi e raggiungevano Melo per raccogliervi l’ossidiana, che poi veniva trasportata negli insediamenti cavernicoli della Grecia continentale, come quello della grotta di Franchthi, a 120 chilometri dall’isola. Con ogni probabilità, utilizzavano imbarcazioni di canne, tagliate e sagomate mediante piccole pietre affilatissime, o microliti, approntate alla bisogna. Il livello marino erano ancora in aumento e la distanza tra le isole era inferiore a quella odierna.7 L’ossidiana era nota anche alla Sicilia mesolitica, che se ne approvvigionava nelle Eolie, isole di origine vulcanica al largo della costa nordorientale. Nel frattempo erano iniziati i viaggi in mare aperto, che, pur essendo ancora di carattere episodico e locale, erano frutto di una scelta deliberata. Il loro scopo era quello di raccogliere materiale pregiato per fabbricare utensili di qualità superiore. Non si trattava di «commercio»: probabilmente né Melo né le Eolie erano abitate, e quand’anche lo fossero, chi viveva su quelle isole non avrebbe certo reclamato un diritto di proprietà sul vetro vulcanico presente in quei luoghi. Gli abitanti della Sicilia o della Grecia si procuravano pezzi di ossidiana non per farne arnesi taglienti da inviare poi a qualche comunità del vicino entroterra: la regola era l’autarchia. Per le prime evidenze sistematiche di viaggi finalizzati al reperimento di prodotti specifici, bisogna fare un balzo in avanti e arrivare al Neolitico, epoca in cui le società si fecero più gerarchiche e complesse, e il rapporto tra l’uomo e la terra subì una radicale trasformazione.

II

La «rivoluzione neolitica», che ebbe luogo a partire dal 10.000 a.C. circa e che finì per coinvolgere tutte le comunità umane del pianeta, consisté essenzialmente in una serie di scoperte indipendenti circa il modo di controllare le risorse alimentari. L’allevamento di bovini, ovini, caprini e suini fornì una costante riserva di carne e latte, nonché di ossa per realizzare utensili e, in seguito, di fibre per confezionare indumenti. La scoperta che le specie colturali possono essere selezionate e seminate secondo i cicli stagionali portò alla coltivazione di vari tipi di cereali, a partire dal farro semiselvatico fino alla produzione (nell’area mediterranea) di grano e orzo. Si cominciarono a usare le prime ceramiche, inizialmente plasmate senza l’uso del tornio, come contenitori per alimenti. Gli utensili, ancora in selce, ossidiana e quarzo, diventarono più piccoli e diversificati, proseguendo una tendenza già riscontrabile nel Mesolitico. Ciò indica che si ebbe una crescente specializzazione, cui prese parte anche una classe di abili artigiani; e il loro apprendistato in quella che potrebbe sembrare un’attività piuttosto semplice doveva essere di certo non meno lungo e laborioso di quello di un cuoco di sushi. Le società neolitiche erano perfettamente in grado di darsi istituzioni politiche complesse e gerarchiche, come la monarchia, e di dividere la società in classi definite dallo status e dall’attività lavorativa.

Sorsero insediamenti concentrati e permanenti, cinti da mura, la cui sussistenza si fondava non solo sulle risorse locali, ma anche sull’acquisizione di prodotti provenienti da terre lontane. Il primo di essi, nato intorno all’8000 a.C., fu Gerico, che all’inizio del IX millennio contava circa 2000 abitanti e si riforniva di ossidiana dall’Anatolia più che dal Mediterraneo. Verso il 10.000 a.C. gli abitanti di Eynan (Ain Mallaha), in quella che oggi è la zona settentrionale di Israele, coltivavano varie specie vegetali, producevano farina e trovavano persino il tempo e l’estro per scolpire nella pietra stilizzate ma eleganti figurine umane. Con l’aumento della popolazione nel Mediterraneo orientale, dovuto al salutare effetto delle nuove fonti alimentari, la competizione per le risorse sfociò in un proliferare di scontri tra comunità: le armi cominciarono a essere rivolte più contro gli esseri umani che contro le prede animali.8 Tali conflitti produssero una serie di migrazioni: genti dell’Anatolia o della Siria si spostarono in direzione di Cipro e di Creta. Nel 5600 una comunità di diverse migliaia di persone si era stabilita a Choirokoitia, nell’isola di Cipro. Per fabbricare i recipienti, questi primi ciprioti non modellavano l’argilla ma scolpivano la pietra, e benché importassero ossidiana, erano prevalentemente dediti alla coltivazione dei campi e alla cura del bestiame. Costruivano abitazioni in mattoni crudi, su fondamenta in pietra; al primo piano, su un soppalco, c’erano le camere da letto, e sotto il pavimento le tombe degli antenati. Rispetto a quello di Choirokoitia, il primo insediamento neolitico di Creta, sorto a Cnosso intorno al 7000 a.C., fa senz’altro meno impressione, ma storicamente segnò l’inizio del processo di occupazione intensiva dell’isola che nell’Età del bronzo avrebbe dominato il Mediterraneo orientale. Quando vi giunsero dalla costa dell’Asia Minore, i coloni erano già provvisti di sementi e di bestiame: degli animali da loro allevati, infatti, non c’erano equivalenti selvatici a Creta. Coltivavano grano, orzo e lenticchie. Per circa cinquecento anni ignorarono la tecnica della ceramica, ma nella prima metà del V millennio iniziarono a praticare la tessitura. L’assenza della ceramica fa pensare a una comunità isolata, che non ha potuto mutuare le tecniche dei suoi vicini più a est. L’ossidiana arrivava da Melo, poco a nordovest di Creta, ma nel complesso la comunità cretese non era rivolta al mare: le scarse conchiglie marine rinvenute nello strato più basso di Cnosso risultano erose dall’acqua, segno che furono raccolte con finalità decorative molto tempo dopo la morte dei molluschi che avevano contenuto.9 I contatti con l’esterno iniziarono però a trasformare a poco a poco la vita dei primi cretesi: la più antica produzione fittile, iniziata intorno al 6500 a.C., si espresse nella varietà della ceramica scura lucidata, che presenta analogie con il coevo stile anatolico; sembra che la tecnica non si sia sviluppata gradualmente in loco, ma sia stata semplicemente importata. In una fase più avanzata del Neolitico sorsero insediamenti anche in altre parti dell’isola, tra cui quello di Festo, nel Sud; ma il processo durò tremila anni, durante i quali Creta si proiettò sempre più verso l’esterno, verso il mare. La straordinaria civiltà che infine emerse nell’isola può essere vista senz’altro come il frutto della crescente interazione tra una cultura originaria in lenta evoluzione, con una forte identità locale, e il mondo esterno, apportatore di nuove tecnologie e nuovi modelli liberamente adattati dai cretesi ai propri costumi.

Si realizzarono macine e mortai; fondamenta in pietra costituirono le basi di dimore permanenti; i vasai dovettero procurarsi attrezzature per foggiare e cuocere i loro manufatti. La specializzazione fece crescere la domanda di utensili con funzioni ben precise, e la richiesta di ossidiana lievitò. I vantaggi di quest’ultima erano numerosi e compensavano la fatica di procurarsela: era facile da sfaldare e aveva bordi estremamente affilati. Le cave di ossidiana di Melo, destinate a essere sfruttate per circa dodicimila anni, raggiunsero il picco di popolarità nella prima Età del bronzo, cioè in un’epoca in cui ci si aspetterebbe piuttosto la diffusione di utensili metallici. Ma l’ossidiana era apprezzata proprio per il suo basso valore: nell’Età del bronzo il metallo in circolazione era scarso e la tecnologia per produrre il rame e il bronzo era poco conosciuta, oltre che di difficile applicazione. Nonostante l’accresciuto livello di specializzazione dei villaggi neolitici, le operazioni estrattive nelle cave di Melo rimasero a lungo un’attività episodica, priva di qualsiasi risvolto commerciale. L’insediamento che si sviluppò sull’isola, a Phylakopi, sorse quando l’estrazione di ossidiana era praticata ormai da tempo; anzi, fiorì quando le cave cominciarono il loro declino: i primi abitanti di Melo non erano mercanti di ossidiana, ma pescatori di tonno.10 La loro isola non offriva porti particolari: chi era in cerca di ossidiana individuava un’insenatura adeguata, spingeva a riva l’imbarcazione e raggiungeva le cave, dove poteva estrarre pezzi di vetro vulcanico.

III

Per trovare le prime impressionanti vestigia di grandi progetti edilizi dell’Europa neolitica bisogna volgere lo sguardo a ovest, ai templi e ai santuari di Malta e Gozo, più antichi delle stesse piramidi. I loro artefici, giunti dal mare nell’arcipelago maltese, crearono con le loro mani una cultura unica e isolata. L’illustre archeologo inglese Colin Renfrew ha osservato che «a Malta più di cinquemila anni fa si verificò qualcosa di eccezionale, qualcosa di molto diverso da qualsiasi altra espressione del mondo mediterraneo e non solo», una società che nel 3500 a.C. era in piena ascesa.11 La vecchia teoria diffusionista secondo cui i templi maltesi sarebbero imitazioni di edifici realizzati più a est, piramidi e ziqqurat, è assolutamente errata. Ma pur non essendo imitazioni, non diventarono neppure un modello per altre culture del Mediterraneo. Malta fu popolata intorno al 5700 a.C. dall’Africa o, più probabilmente, dalla Sicilia, la cui cultura si rispecchia nelle più antiche tombe maltesi, scavate nella roccia. I primi maltesi arrivarono nell’arcipelago ben equipaggiati, portando con sé farro, orzo e lenticchie, ed effettuarono operazioni di disboscamento per ricavare campi coltivabili (diversamente da oggi, infatti, quelle isole erano in gran parte coperte di alberi). Si procurarono utensili nelle isole vulcaniche sparse intorno alla Sicilia, rifornendosi di ossidiana a Pantelleria e a Lipari. E a partire dal 4100 a.C. la loro cultura iniziò a svilupparsi in forme autonome. Poi, grosso modo nel millennio successivo al 3600, fecero la loro comparsa enormi tombe sotterranee, o ipogei, destinate all’inumazione collettiva, elemento da cui si può dedurre che la comunità maltese avesse un forte senso di identità. Nello stesso periodo erano già in corso colossali opere edilizie a Ggantija, nell’isola di Gozo, e a Tarscen, in quella di Malta. Si tratta di edifici con un’imponente facciata concava ricca di decorazioni e con un piazzale antistante; erano cinti da mura, coperti da un tetto e suddivisi internamente in corridoi, passaggi e locali, con una preferenza per gli ambienti semicircolari disposti a trifoglio. Lo scopo dei costruttori era quello di erigere templi giganteschi che, svettando dal profilo delle isole, fossero visibili da grande distanza a chi si avvicinasse via mare. Come, per esempio, il tempio di Hagar Qim, nella parte meridionale di Malta, dove un’erta scogliera strapiomba sul Mediterraneo.12

La costruzione procedette lentamente, come per le cattedrali del Medioevo, e senza un piano coordinato.13 Stranamente non c’è traccia di finestre, ma è probabile che molti elementi della struttura fossero in legno; le parti in pietra, le uniche rimaste, sono largamente e magnificamente decorate con incisioni, tra cui compare il motivo della spirale. La cultura preistorica di Malta non si limitava alla costruzione di edifici megalitici. I templi contenevano enormi statue, di cui sopravvive qualche frammento, che si ritiene rappresentassero una Dea Madre, associata ai parti e alla fertilità. A Tarscen il culto gravitava intorno a una scultura femminile alta circa 2 metri – all’epoca, in tutto il Mediterraneo occidentale non esisteva nulla di simile – e ci sono chiare tracce di cerimonie sacrificali: nella cavità interna di un altare è stato rinvenuto un coltello di selce, e intorno allo stesso altare sono state trovate ossa di ovini e bovini. Gli scavi hanno restituito anche varie conchiglie, a conferma che i frutti di mare erano una parte significativa della dieta locale, e tra le immagini incise nella pietra ci sono anche alcune imbarcazioni.14 Edifici e sculture furono realizzati senza l’impiego di strumenti di metallo, che giunse a Malta soltanto intorno al 2500 a.C.

Quello maltese era un mondo insulare, dal punto di vista sia fisico che culturale. Si ritiene che nel periodo neolitico la popolazione dell’arcipelago non superasse i 10.000 individui. Eppure, la sua forza lavoro riuscì a costruire una mezza dozzina di complessi megalitici e numerosi altri edifici di dimensioni più contenute, il che fa supporre che le isole fossero suddivise in tante piccole province. Ci aspetteremmo qualche indizio di attività belliche, per esempio qualche punta di lancia, ma non ne sono stati trovati: si trattava quindi di una comunità in cui regnava la pace.15 Forse Malta e Gozo erano isole sacre ai popoli del Mediterraneo centrale e come tali rispettate, un po’ come Delo nella Grecia classica, ed è probabile che il tempio di Tarscen fosse sede di un oracolo, come sembra suggerire la feritoia presente in una parete dell’edificio. Tuttavia, mancano prove evidenti del passaggio di visitatori stranieri. Se si trattava di isole sacre, si può ipotizzare che parte della loro sacralità si esprimesse nel divieto di accostarvisi: forse erano riservate ai soli maltesi, servitori della Grande Dea, ritratta non solo nelle statue e nelle figurine che scolpivano, ma anche nella forma dei templi, con le loro pronunciate curvature esterne e i loro corridoi interni a forma di utero.

La fine di questa cultura è non meno enigmatica della sua nascita. Intorno alla metà del XVI secolo a.C. la lunga pace cessò. A quanto pare, la civiltà dei templi non subì un lento declino, ma piuttosto un brusco arresto, causato da un’invasione. I nuovi arrivati non conoscevano la tecnica per costruire monumenti giganteschi, ma potevano contare su un vantaggio: le armi di bronzo. A giudicare dai reperti di fusaioli di terracotta e di stoffa carbonizzata che sono stati rinvenuti sull’isola, si trattava di filatori e tessitori giunti dalla Sicilia e dall’Italia sudorientale,16 che già due secoli dopo furono scalzati da una nuova ondata di coloni siciliani. Malta, però, aveva ormai perso la sua peculiarità: i nuovi invasori e i loro discendenti si limitarono a occupare i monumenti lasciati da un popolo scomparso nel nulla.

IV

Se a Malta tutto restò per secoli pressoché immutato, il quadro della Sicilia fu più instabile, come si conviene a un territorio ampio, accessibile e caratterizzato da una grande varietà di risorse. I coloni, attratti nell’area dall’ossidiana delle Eolie, portarono sull’isola la loro cultura bell’e pronta. Ne è un esempio Stentinello, villaggio nei pressi di Siracusa fiorito all’inizio del IV millennio a.C., quando i templi maltesi erano ancora in costruzione. Il sito, disseminato di capanne, aveva un perimetro di circa 250 metri ed era circondato da un fossato. All’interno sono state rinvenute ceramiche e rudimentali statuette raffiguranti teste di animali. Era un villaggio molto attivo, con propri artigiani, e aveva il controllo della campagna e della costa circostanti, dalle quali ricavava il proprio sostentamento. Gli insediamenti stentinelliani ricordano quelli dell’Italia sudorientale, da cui evidentemente provenivano gli antenati dei loro abitanti.

Dalla comparsa della cultura di Stentinello all’avvento del rame e del bronzo corrono circa tremila anni. Il passaggio fu tutt’altro che rapido e queste migrazioni ebbero carattere irregolare, tanto che si può affermare che il Mediterraneo dell’epoca non conobbe ondate migratorie di qualche rilevanza. Ma fu proprio questo lento contatto osmotico a generare, almeno in parte, gli elementi di una cultura comune. Durante il Neolitico, lo stile di vita degli abitanti di Stentinello aveva molti tratti in comune con quello di altri popoli del Mediterraneo. Ciò non significa che parlassero tutti la stessa lingua (anche se, non conoscendo la scrittura, non se ne è conservata alcuna traccia), né che possano essere ricondotti a un unico progenitore. Tutti, però, hanno partecipato ai grandi cambiamenti economici e culturali sfociati nell’adozione dell’agricoltura, nella domesticazione degli animali e nella produzione di ceramica. Un tipo simile di ceramica grezza, decorato con incisioni, si incontra in un gran numero di siti, dalla Siria all’Algeria, dalla Spagna all’Anatolia. In quello stesso periodo, Lipari cessava di essere un semplice giacimento da cui estrarre ossidiana a volontà e veniva occupata da una popolazione con gusti e abitudini affini a quelli degli abitanti di Stentinello. Né il mare aperto rappresentò un ostacolo: i coloni si spinsero più a sud, e in Tunisia sono state trovate una ceramica simile a quella di Stentinello e ossidiana proveniente da Pantelleria.17

Grazie al controllo sui giacimenti di ossidiana, la popolazione di Lipari godeva di un tenore di vita molto elevato. Sull’ipotesi che la successione di diversi stili nella ceramica locale sia da riferire ad altrettanti mutamenti nella composizione della comunità liparese si potrebbe discutere all’infinito. Le mode cambiano senza che debbano necessariamente cambiare anche i popoli, come ben sa chiunque abbia osservato l’Italia moderna. La ceramica dipinta a fiamme rosse, tipica del VI millennio a.C., fu soppiantata dalla ceramica monocroma nera o bruna, eccezionalmente liscia e lucida in superficie e di fattura fine e accurata. Alla fine del V millennio a.C. questa lasciò il passo alla ceramica dipinta con motivi a meandro, a zigzag o a spirale, di cui si trovano esempi analoghi nell’entroterra dell’Italia meridionale e nei Balcani. Ma le mode erano in continua evoluzione, e all’inizio del IV millennio si passò alla produzione della ceramica monocroma rossa, che inaugurò la longeva «cultura di Diana», così chiamata dal sito liparese dei principali ritrovamenti. Il punto fondamentale da sottolineare, però, è la stabilità e la lentezza del cambiamento di queste società isolane.18

Gli uomini di mare approfittavano delle loro spedizioni nell’Adriatico e nello Ionio, così come nel canale di Sicilia, per trasportare e offrire prodotti di varia natura, per lo più deperibili (la ceramica e l’ossidiana sono soltanto i materiali preservatisi con maggiore frequenza fino a noi). Come fossero fatte le imbarcazioni di questi primi marinai possiamo soltanto immaginarlo. In alto mare la protezione dagli agenti atmosferici era probabilmente affidata a coperture in pellame. Quanto alle dimensioni, le navi non dovevano essere troppo piccole, dal momento che trasportavano non solo uomini e donne, ma anche animali e vasellame.19 Evidenze successive, rozzi disegni su ceramiche di provenienza cicladica, fanno pensare a imbarcazioni a remi e a basso pescaggio, dunque instabili in condizioni di mare mosso. Esperimenti pratici condotti con una barca di canne chiamata Papyrella (tipica di Corfù) lasciano supporre che viaggiassero a una velocità modesta, non superiore ai 4 nodi, e assai più ridotta in caso di maltempo. Per arrivare dall’Attica (nella Grecia continentale) a Melo procedendo di isola in isola, doveva essere necessaria una settimana di laboriosa navigazione.20

In alcune isole del Mediterraneo gli insediamenti umani erano ancora molto scarsi. Tra queste le Baleari e la Sardegna. Maiorca e Minorca erano abitate già all’inizio del V millennio, anche se la ceramica vi fu introdotta solo alla metà del III, ed è altamente probabile che abbiano conosciuto un periodo di abbandono dovuto al ripiegamento dei primi coloni di fronte all’ostilità dell’ambiente. I primi abitanti della Sardegna furono, pare, allevatori, approdati sull’isola con il bestiame.21 Lungo le coste del Nordafrica non c’erano edifici monumentali, né si ebbe una fioritura paragonabile a quella di Malta. La maggior parte degli esseri umani che popolavano le sponde del Mediterraneo non si avventuravano oltre i bacini di pesca che potevano abbracciare con lo sguardo dalle loro abitazioni. La comparsa, nel V millennio, di comunità agricole sul delta del Nilo e nella zona occidentale del Fayyum fu un fenomeno a carattere locale, più che di respiro mediterraneo; fu, cioè, la risposta creativa data dagli abitanti di terre ben irrigate – anzi imbevute d’acqua – all’ambiente in cui vivevano; e per diversi secoli il Basso Egitto restò un mondo chiuso. Quelle di Malta, di Lipari e delle Cicladi furono comunità insulari del tutto speciali, che svolsero funzioni molto particolari: le ultime due costituirono la fonte di materia prima per la fabbricazione di utensili in pietra; la prima testimonia il caso, misteriosissimo, di un luogo che fu il fulcro di un sofisticato culto religioso.