I

Lo sviluppo delle società preistoriche è sempre stato inquadrato in una di queste due prospettive: una concezione diffusionista, oggi ampiamente superata, che attribuisce la comparsa di nuovi stili e nuove tecniche alla migrazione e al commercio, e una visione che pone l’accento sui fattori endogeni alla società quali agenti di cambiamento e di crescita. Con l’affermarsi di questo secondo approccio, è venuto meno l’interesse per l’identità etnica delle comunità umane. Tale svolta riflette anche la consapevolezza che la disinvolta identificazione di una «razza» con una lingua e con una cultura non tiene conto delle circostanze concrete: i gruppi etnici si fondono, le lingue contraggono prestiti, rilevanti tratti culturali, come le pratiche di sepoltura, cambiano anche senza l’arrivo di nuove popolazioni. Altrettanto errato sarebbe intendere ogni cambiamento sociale come il risultato di processi interni, tutt’al più favoriti dall’influenza di crescenti scambi commerciali: le coste e le isole del Mediterraneo preistorico, poco popolate, offrivano spazi vastissimi nei quali chi si muoveva in cerca di cibo, chi era stato esiliato dopo una sconfitta o chi voleva recarsi in pellegrinaggio in qualche santuario pagano poteva creare nuovi insediamenti lontano da casa. Se il posto era già abitato, i nuovi arrivati potevano mescolarsi con i locali oppure cacciarli o sterminarli, e la lingua dell’uno o dell’altro gruppo finiva per imporsi in base a ragioni di cui oggi non sappiamo dare conto.

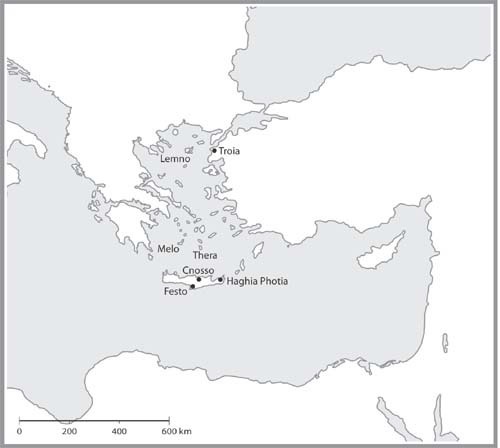

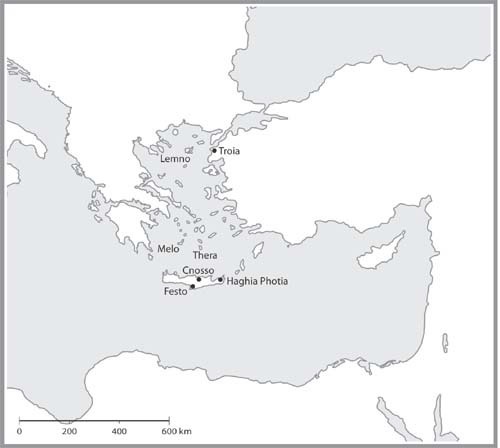

A partire dal Bronzo antico (più o meno dal 3000 a.C. in poi) le Cicladi divennero sede di una cultura ricca e vivace. Le isole principali erano ormai tutte abitate. Villaggi come Phylakopi, a Melo, erano in espansione e su varie isole si svilupparono piccoli centri a partire da un nucleo originario costituito da un paio di case.1 Le cave di ossidiana continuavano a essere frequentate, e nelle Cicladi occidentali si poteva reperire il rame, che di là fece il suo ingresso a Creta. La diffusione dei prodotti cicladici era incessante, anche se avveniva in una direzione ben precisa: l’Egeo meridionale; per qualche ragione non verso nord, segno di un’apertura dei mari ancora parziale, condizionata da ciò che le altre regioni avevano da offrire agli abitanti delle Cicladi. Si direbbe che nei loro villaggi i cicladici importassero ben poco, dal momento che gli scavi in loco hanno restituito pochissimi oggetti provenienti dall’esterno, dalle regioni orientali. Ma chi giungesse a una conclusione del genere commetterebbe il classico errore di attribuire ai reperti archeologici una completezza che non hanno: nelle isole arrivavano senz’altro prodotti tessili, cibo, schiavi, oggetti in materiali deperibili, come il legno, anche se è dubbio che gli scambi del III millennio a.C. possano essere definiti formalmente «commercio».

La cultura cicladica cessò di rimanere circoscritta alle isole dell’arcipelago e iniziò a espandersi verso sud. Durante il Bronzo antico I, ossia nel primissimo stadio dell’Età del bronzo, ad Haghia Photia, nella parte nordorientale di Creta, vide la luce un nuovo insediamento, che a giudicare dal tipo di sepolture parrebbe più cicladico che cretese. Definirlo una «colonia» è eccessivo; è più probabile che individui di origine cicladica si siano insediati in territorio cretese e abbiano continuato a vivere secondo le proprie usanze. Nel Bronzo antico II, intorno al 2500 a.C., attraverso Haghia Photia i manufatti cicladici erano già entrati a Creta dove venivano imitati dagli artigiani locali. Presero inoltre a diffondersi verso nordest, nell’emergente città di Troia, presso i Dardanelli, che in virtù dei suoi crescenti legami con l’entroterra anatolico e con il mar Nero era verosimilmente la maggiore fonte di stagno.2

Era infatti venuto alla ribalta un nuovo materiale, che stava letteralmente rafforzando il braccio di coloro che esercitavano il potere politico: il bronzo. E a generare una rete di collegamenti attraverso l’Egeo, il mare che unisce Troia alle isole, fu proprio la domanda di questa lega metallica. Se recipienti e piedistalli in bronzo o in rame rivelavano la ricchezza e il prestigio dei loro proprietari, le armi in bronzo assicuravano la protezione dai nemici: chi ne possedeva era un condottiero di indubbia fortuna. Il rame si trovava nell’isola di Citno, la più occidentale delle Cicladi, o in Attica. I primi metallurghi avevano scoperto la possibilità di indurire il rame, metallo piuttosto morbido, stringendolo in lega con lo stagno. La ricerca delle materie prime per la produzione di bronzo e la creazione di un sistema di scambi trasformarono la rete di collegamenti dell’Egeo in quella che potremmo definire un «complesso di rotte commerciali»: di anno in anno, in base alle stagioni, si stabilivano contatti regolari finalizzati all’interscambio; le operazioni erano svolte da intermediari che viaggiavano via mare, anche se sarebbe azzardato pensarli come professionisti che vivevano di solo commercio. Il Mediterraneo cominciò così ad animarsi, attraversato da individui di varia origine desiderosi di acquisire o offrire prodotti di origine altrettanto varia.

Le Cicladi si trovavano al centro di queste rotte. Ma invece di subire gli influssi più disparati, svilupparono una propria forma d’arte, estremamente caratterizzata. La parola «arte» dev’essere però usata con qualche cautela, perché gli oggetti creati dai cicladici avevano funzioni precise, per quanto oggi di difficile identificazione. L’«arte cicladica» ha esercitato un notevole ascendente sugli artisti moderni, attraverso «una semplicità formale che lascia senza parole», per dirla con Colin Renfrew; vi si riscontra un crescente interesse per le proporzioni del corpo umano, un senso di «armonia» che non ha eguali nelle sculture monumentali dello stesso periodo, siano esse quelle di Malta, dell’Antico Regno egiziano o della Mesopotamia.3 Quanto alle dimensioni, si va da figurine in miniatura, talmente stilizzate che all’occhio moderno ricordano più la sagoma di un violino che di un essere umano, a statue di suonatori in grandezza quasi naturale; le figure a forma di violino sono le più antiche, databili al 3000 a.C. circa. Prevalgono i soggetti femminili, presumibilmente connessi al culto della Grande Dea. Al pari degli idoli di Malta, la «Donna steatopigia di Saliagos», con le sue generose curve tergali, potrebbe avere qualche legame con i culti della fertilità. Le opere erano realizzate in marmo bianco di Paro, ma le tracce di pigmento giunte fino a noi sono la prova che si trattava di oggetti completamente colorati.4 Inoltre erano associate alle sepolture (una sola tomba ha restituito ben quattordici «idoli»), e in certi casi sono state trovate mutile, forse a seguito di complessi riti funerari. Erano forse raffigurazioni dei defunti? In realtà si può supporre che avessero molteplici funzioni, specie se si considera che continuarono a essere prodotte per molti secoli (nelle Cicladi il Bronzo antico, i cui inizi si collocano intorno al 3000, copre la durata di dodici secoli). Tra le varie spiegazioni c’è l’ipotesi che si trattasse di psychopompói, cioè di personaggi incaricati di guidare l’anima del morto nell’oltretomba, o di surrogati di sacrifici umani, o addirittura di accompagnatori che avevano il compito di offrire gratificazione sessuale o intrattenimento musicale nell’aldilà. Le sculture attestano l’esistenza di una casta di abili artigiani, mentre le tombe rivelano una società stratificata e complessa, con superiori e subordinati. Tra i vari impieghi della forza lavoro maschile c’era probabilmente la mansione di rematore a bordo delle piccole navi che andavano proliferando nell’Egeo (è molto improbabile che si spingessero oltre), giacché le imbarcazioni a vela fecero la loro comparsa solo nel corso del II millennio a.C. Raffigurazioni di queste navi a remi sono presenti sulle cosiddette «padelle», dischi d’argilla che recano incise, tra le altre, immagini di natanti dalla prora rialzata simili a centopiedi.5

II

L’impatto di Troia sulla storia del Mediterraneo è duplice. Per un verso, fin dall’Età del bronzo Troia ha svolto la funzione di centro di connessione tra l’Egeo da un lato e l’Anatolia e il mar Nero dall’altro; per altro verso, la leggenda di Troia si colloca al cuore della coscienza storica non soltanto dei greci, che rivendicavano la distruzione della città, ma anche dei romani, che affermavano di discendere da suoi superstiti in fuga. L’intreccio tra la città reale e quella mitica è stato pressoché inestricabile fino al 1868, quando il mercante tedesco Heinrich Schliemann, fermamente convinto della veridicità dell’Iliade, individuò nel colle di Hissarlik, a circa 6 chilometri dal punto in cui i Dardanelli si aprono sull’Egeo, il luogo della città cantata da Omero.6 Se alcuni studiosi sostenevano che non ci fosse stata alcuna guerra di Troia e che, di conseguenza, quello dell’identificazione della città fosse un falso problema, le scoperte provenienti dagli archivi dei palazzi ittiti, poco più a est, hanno ormai dissipato ogni dubbio in merito al fatto che Hissarlik contenga le rovine della città-Stato che i greci di epoca classica chiamavano Troía o Ílios. Ne erano convinti anche coloro che la abitarono dopo la sua distruzione, compresi i greci che in epoca classica la riedificarono con il nome di Ilion, e l’imperatore Costantino, che in un primo momento pensò di ubicare la sua Nuova Roma laggiù anziché a Bisanzio. Ma ancora più degno di nota è che il sito abbia origini incredibilmente lontane, ben più remote dell’anno in cui gli autori classici collocano la guerra di Troia (1184 a.C.). La sua storia ha inizio con la diffusione del bronzo nel Mediterraneo. La città fu ricostruita più volte. Nel 1961 uno dei moderni esploratori del colle, Carl Blegen, ha identificato quarantasei strati, in nove livelli principali.7

Troia non ha avuto precedenti neolitici. Fu fondata da genti che avevano familiarità con il rame e che probabilmente commerciavano lo stagno. La prima città, «Troia I» (3000-2500 a.C. circa), era un piccolo insediamento, largo appena un centinaio di metri, che tuttavia si sviluppò in un imponente complesso fortificato, con torri di guardia e una triplice linea difensiva.8 Nell’arco di questo periodo la città subì numerosi rimaneggiamenti, e alla fine Troia I fu distrutta da uno spaventoso incendio. All’interno della fortezza, però, era stata possibile una vita domestica, e la presenza di resti di fusaioli accanto ai focolari rinvenuti negli scavi dimostra che si praticava la tessitura. Dunque, i primi troiani commerciavano anche in stoffe, realizzate con la lana degli ovini allevati nella piana sottostante la cittadella. L’abitazione meglio conservata di Troia I misura quasi 20 metri di lunghezza e ha un portico sul lato occidentale. È possibile che fosse la dimora di un capo e della sua numerosa famiglia. I primi troiani realizzavano piccole statuette, per lo più muliebri, e si cibavano di molluschi marini e pesce (tonno e delfino), oltre che di carne e di grano. In questo strato non sono state trovate armi di metallo, ma la presenza di coti indica l’esigenza di affilare regolarmente utensili di bronzo e di rame. Non ci sono tracce di lusso: gli ornamenti superstiti sono in osso, in marmo o in pietra colorata. La ceramica, abbondante, è di colore opaco e per lo più priva di decorazioni, anche se non manca di una certa eleganza di forme.9

La prima città di Troia faceva parte di un universo culturale che si estendeva oltre l’Anatolia. Comunità analoghe si svilupparono a Poliochni, sull’isola di Lemno (poco più a ovest), talvolta descritta come «la più antica città d’Europa», e a Thermi, nell’isola di Lesbo.10 Ma speculare sull’origine e sulla lingua di tali comunità è poco produttivo. Se Troia e Poliochni sono sorte come avamposti commerciali lungo le vie che collegavano l’Egeo all’entroterra, è verosimile che attraessero gente di origine disparata, come ha sempre fatto ogni città portuale. Oggi Hissarlik non è più sul mare, ma in epoca preistorica sorgeva al limitare di un’ampia baia (e, a quanto sembra, Omero ne era al corrente), poi colmatasi gradualmente di limo fluviale.11 Era quindi un centro marittimo situato in posizione strategica: all’epoca, i venti contrari potevano impedire l’accesso ai Dardanelli per intere settimane, costringendo le navi a trattenersi nella baia, e dunque permettendo agli abitanti della cittadella di soddisfare con profitto i bisogni di passeggeri ed equipaggi. Tutto ciò non avvenne dall’oggi al domani, ed è probabile che durante il periodo di Troia I i flussi di navigazione, peraltro difficili da controllare, toccassero la città solo occasionalmente. Troia II (2500-2300 a.C. circa), il centro che sorse sull’insediamento precedente, era un complesso più imponente, meglio munito, e un po’ più esteso. Aveva un ingresso monumentale e una grande sala, o mégaron, probabilmente circondata da colonne di legno. Questi troiani erano anch’essi tessitori (è stato trovato un fuso con un pezzo di filo carbonizzato), oltre che agricoltori.12 Acquistavano o fabbricavano materiale bellico sofisticato, e si ritiene che le loro armi in bronzo fossero oggetti di importazione, a differenza di quelle in rame, meno resistenti, prodotte probabilmente in loco con materia prima giunta dall’Egeo.

Anche se avevano imparato a usare il tornio (sconosciuto a Troia I), la loro ceramica non piacque a Blegen, che li definisce «un popolo duro e austero, poco amante dei colori brillanti e luminosi».13 Ma che gli alti bicchieri forgiati dai troiani di quest’epoca siano davvero così spenti e privi di carattere, è una questione di gusto. A Troia II c’erano anche vasi di grandi dimensioni, giunti con l’olio o il vino da terre lontane, come le Cicladi. Ceramiche simili a quelle prodotte a Troia sono state trovate sulle rive dell’Egeo e sulla costa anatolica, cosicché si può ipotizzare che questi esemplari fossero giunti da Troia, ma è più probabile che l’analogia di stile rifletta una cultura comune. D’altronde Poliochni, con cui Troia aveva tanti elementi in comune, era due volte più grande della città cantata da Omero. Questi insediamenti egei erano molto meno fiorenti delle città egiziane o mesopotamiche, e non c’è alcuna prova che avessero sviluppato un sistema di scrittura, strumento che, a tempo debito, avrebbe agevolato notevolmente il commercio e le operazioni di contabilità. Eppure, Troia e Poliochni facevano parte di un mondo ricco di scambi, solcato per terra e per mare da sinuose e regolari vie commerciali. E la prova più eclatante della ricchezza che questo fruttò all’aristocrazia di Troia II è il famoso Tesoro di Priamo scoperto da Schliemann.

L’inabissamento di questi preziosi manufatti nei caveaux sovietici ha a lungo privato gli studiosi della possibilità di decifrare quella che sembra essere un’ingegnosa invenzione di Schliemann.14 Quest’ultimo, infatti, raggruppò i reperti provenienti da diversi «tesoretti» e diede a uno di questi il nome di Grande Tesoro, attribuendolo a un assedio avvenuto in realtà (se mai avvenne) un millennio più tardi. La qualità delle lavorazioni è davvero sorprendente. L’insieme dei gioielli muliebri e dei vasi in oro e argento ha dello straordinario; tra gli oggetti figurano una «salsiera» d’oro e quello che Schliemann riteneva essere un copricapo femminile fatto di filamenti d’oro, nonché migliaia di perline d’oro e numerose collane d’argento; fra i reperti rinvenuti c’erano anche moltissimi manufatti in altri materiali, per esempio asce cerimoniali in giada e pomi in cristallo di rocca, forse provenienti da qualche scettro. Alcuni oggetti erano riconducibili alla produzione locale, altri, come del resto l’oro stesso, con ogni probabilità erano stati importati. Nel loro complesso, fanno pensare a una società dominata da una facoltosa élite che aveva accumulato grandi fortune grazie alle spedizioni commerciali che toccavano la città. Troia non era solo un luogo di interscambio, ma anche un centro di produzione, con ogni probabilità dedito alla fabbricazione di pesanti tessuti di lana; e forse esportava il legno del vicino monte Ida, con cui si costruivano navi e edifici nelle regioni circostanti. La zona, ricca di terreni agricoli e bestiame, a giudicare dalle ossa di animali rinvenute non era ancora diventata il celebre centro di allevamento equino che conosciamo. Ma Troia restava in ogni caso un avamposto periferico: il Mediterraneo, infatti, non è mai stato oggetto di particolare interesse da parte dei grandi re hatti, i quali, poco più a est, guardavano decisamente all’entroterra dell’Asia Minore, con i suoi monti ricchi di metalli.

L’ascesa di Troia non seguì una traiettoria lineare. Troia III (edificata dopo che anche Troia II fu distrutta da un incendio verso il 2250 a.C.) fu un centro più povero rispetto al precedente, e i suoi abitanti dovettero condividere spazi molto più angusti in cima al colle. Si cibavano essenzialmente di carne di testuggine. Sull’isola di Lemno, Poliochni dovette subire alcuni attacchi, e alla fine del III millennio a.C. aveva perso in dimensioni e prosperità. Intorno al 2100 Troia fu nuovamente distrutta, forse nel corso di una guerra. Ma l’insediamento che la sostituì, Troia IV, non offrì certo condizioni di vita molto migliori, con le sue strette viuzze serpeggianti tra le case. Sul Mediterraneo orientale gravavano i grandi cambiamenti in atto nell’Asia occidentale: il centro di gravitazione delle attività di scambio iniziò a spostarsi dal Tigri e dall’Eufrate verso l’Anatolia centrorientale, nell’area dell’impero hatti e successivamente, a partire dal 1750 a.C. circa, del nuovo impero di Anitta, allontanando i traffici dalle vie commerciali che portavano i metalli alle sponde dell’Egeo.15 Dopo un periodo aureo, si aprì quindi una fase di recessione, che durò almeno trecento anni. Ma verso la fine di Troia V, intorno al 1700 a.C., la situazione cominciò a migliorare. Le case erano più pulite e coloro che le abitavano erano più attratti dalla carne bovina o suina che dagli stufati di testuggine dei loro predecessori. Gli sviluppi più interessanti sul fronte dei commerci e della cultura ebbero luogo, però, ancora una volta, nelle isole del Mediterraneo orientale: Creta e le Cicladi.

III

La civiltà minoica, sviluppatasi nell’isola di Creta, è stata la prima grande civiltà del Mediterraneo, la prima cultura florida, colta, legata ai centri urbani e dotata di vivido senso artistico a emergere nell’ambito del grande mare. Questa affermazione parrebbe non tenere conto dell’alto grado di civiltà raggiunto, in epoca ancor più remota, dall’Egitto dell’Antica dinastia, ma per gli egiziani le coste del Mediterraneo rappresentavano il limite estremo del loro mondo, incentrato sul Nilo, non sul mare in cui esso sfociava. I minoici, al contrario, navigarono attivamente le acque del Mediterraneo, e il mare ha segnato in profondità la loro cultura: nei motivi decorativi e nello stile delle loro ceramiche e, probabilmente, anche nel culto del dio marino Poseidone. Quasi certamente discendevano da migranti giunti dall’Anatolia, ma la loro civiltà ha caratteri del tutto originali, tanto nello stile artistico quanto nei culti religiosi, nella vita economica e nell’organizzazione sociale. Lasciarono inoltre il ricordo delle loro imprese nel mito del grande re Minosse, il cui nome è stato restituito alla loro cultura dai moderni archeologi. Tucidide indica re Minosse come il fondatore del primo impero marittimo nel mondo mediterraneo, la thalassokratía: nell’Atene del V secolo a.C., dunque, restava ancora qualche ricordo dell’antica Creta. Gli ateniesi serbavano memoria anche di un tributo sacrificale imposto dall’isola alla loro città, consistente nella periodica consegna di fanciulli a Minosse. Ne rimaneva ancora un’eco nelle pratiche rituali cretesi del II millennio.16

Il più antico insediamento di Cnosso, risalente all’età neolitica, cominciò a elaborare il proprio stile artistico già sul finire del III millennio. Nel Bronzo antico i motivi decorativi del vasellame cretese andarono sempre più differenziandosi da quelli delle regioni limitrofe. La ceramica del periodo noto come Antico Minoico II (2600-2300 a.C. circa) si caratterizza per gli effetti screziati, frutto di espedienti appresi dall’osservazione della cottura; inoltre, la particolare cura per l’aspetto esteriore dei vasi si tradusse nella realizzazione di forme eleganti e di vivaci decorazioni (grandi spirali e flessuosi meandri) che distinguono nettamente la ceramica cretese dalla coeva produzione anatolica. Gli influssi stranieri non sono mancati. Nel 2000 a.C. i cretesi iniziarono a fabbricare sigilli in pietra e in avorio, segno che nella classe dominante si era fatta strada l’esigenza di affermare i diritti di proprietà sui beni acquisiti; alcuni temi di tali sigilli, per esempio i leoni, sono di chiara derivazione straniera, mentre taluni motivi astratti ricordano i sigilli egiziani o quelli del Vicino Oriente (gli scambi commerciali con la foce del Nilo e con la Siria erano già avviati).17

Non è necessario operare una scelta netta fra la tesi secondo la quale i primi minoici erano un talentuoso popolo autoctono e quella che sostiene, invece, che erano un gruppo di migranti che aveva portato con sé elementi di culture del Vicino Oriente. Creta era un crocevia di molte civiltà e deve avere attratto nel suo territorio gente di origine disparata. Negli scrittori antichi, da Omero in avanti, si trova menzione dei numerosi popoli che hanno abitato l’isola: fra gli altri, gli «audaci eteocretesi», ossia «cretesi autentici», e i «nobili pelasgi», designazione usata per indicare svariati popoli erranti. A Creta e sul continente i toponimi terminanti in -nthos e -ssa sono probabilmente un lascito di popolazioni vissute nella regione molto prima dell’arrivo dei greci. Il più memorabile nome in -nthos è labýrinthos, che le fonti classiche riferiscono al palazzo di Minosse a Cnosso; tra i nomi in -ssa c’è proprio la parola per «mare», thálassa.18 A ogni buon conto, lingua e geni sono ambiti distinti, e anziché sforzarsi di individuare una «stirpe nativa», con il suo genio specifico, è meglio pensare ai minoici come a un popolo cosmopolita cui la disinvolta apertura alle altre culture non impedì di dar vita a proprie forme artistiche, diverse da quelle di qualsiasi altro popolo. A differenza di alcune civiltà limitrofe, primi fra tutti gli egiziani, che avrebbero preservato quasi intatti per molti millenni tecniche e stili, essi non subirono il peso e il vincolo della tradizione.

La costruzione dei palazzi minoici offre la prova più lampante che quella sviluppatasi a Creta fu una civiltà locale assai dinamica. Cnosso, a una decina di chilometri dal mare, fu ricostruita nella forma di un grande palazzo intorno al 1950 a.C., e all’incirca nello stesso periodo (Medio Minoico I) altri due complessi analoghi vennero edificati a Festo e a Mallia, rispettivamente nelle zone meridionale e orientale dell’isola. La regina dei palazzi, comunque, rimane Cnosso; se ciò rifletta la sua preminenza politica o religiosa, o semplicemente le maggiori risorse della zona sotto il suo controllo, non è chiaro. Le teorie su una presunta partizione dell’isola in distretti incentrati sui vari palazzi sono destinate a rimanere tali. La stessa definizione di «palazzo» è discutibile: forse queste strutture erano complessi templari, ma sarebbe comunque un errore pensare che i minoici usassero le rigorose categorie dell’osservatore moderno.19 In epoca prepalaziale, sul sito di Cnosso sorgeva un complesso più modesto; la costruzione dei grandi palazzi non è quindi dovuta all’impulso di una nuova popolazione, ma a un’iniziativa della civiltà locale. In essa trovava riflesso una straordinaria espansione economica, legata al consolidarsi di Creta nel ruolo di crocevia del Mediterraneo orientale, nonché di centro produttore di lana e tessuti. C’era la deliberata intenzione di emulare i grandi edifici stranieri: palazzi e templi di analogo sfarzo e analoghe dimensioni, con tanto di colonnati interni, si potevano vedere in Egitto; ma la struttura, lo stile e le funzioni dei palazzi cretesi erano piuttosto diversi.20

Il palazzo di Cnosso fu ripetutamente danneggiato da incendi e terremoti, e nei suoi oltre duecento anni di storia il suo aspetto interno subì numerosi cambiamenti, ma è possibile farsi qualche idea di ciò che conteneva. Il cosiddetto «Vat Room Deposit», scoperto sotto il pavimento del primo palazzo, ha restituito un’impressionante raccolta di coppe e manufatti del 1900 a.C. circa, probabilmente usati per qualche funzione religiosa. Alcune delle ceramiche venivano dalle alture di Creta, ma c’erano anche oggetti esotici, come pezzi in avorio, faïences e uova di struzzo, segno di contatti con l’Egitto e la Siria. E, ovviamente, una gran quantità di ossidiana di Melo. È chiaro, insomma, che nel periodo protopalaziale i minoici avevano contatti con le Cicladi a nord, con il Levante a est e con il Nilo a sud. Il rinvenimento nel palazzo di speciali pesi da telaio suggerisce che a Cnosso si produceva un particolare tipo di tessuto, che veniva esportato nelle regioni circostanti; fuori Creta, pesi di questo genere sono attestati soltanto dopo il 1750 a.C. circa. Enormi giare, i píthoi, incassate nel pavimento, venivano utilizzate per stoccare l’olio, il grano o altro materiale, sia a uso del palazzo sia per lo smercio. I cretesi riuscirono a realizzare una ceramica sottile come un guscio d’uovo, che esportavano in Egitto e in Siria. Alcuni manufatti erano fabbricati nelle botteghe palaziali, ma intorno ai palazzi sorgeva un’autentica città, perché quella minoica era una «civiltà» nel senso più pieno del termine, una cultura che gravitava in modo rilevante sui centri urbani, con tutto il loro patrimonio di attività specializzate. Cnosso aveva città satellite: Katsamba e Amnisos (di quest’ultima si trova menzione in testi egiziani), che fungevano da porti. Qui le flotte minoiche venivano costruite e ormeggiate, e da qui, a giudicare dai reperti fittili, partivano le spedizioni commerciali dirette nel Peloponneso o nel Dodecaneso, Rodi inclusa, per poi proseguire verso Mileto e, probabilmente, fino a Troia.21 Il primo relitto di nave minoica scoperto dagli archeologi fu individuato sott’acqua e recuperato solo all’inizio del XXI secolo, presso la sponda nordorientale di Creta. L’imbarcazione misurava tra i 10 e i 15 metri ed era carica di anfore e grandi giare, che all’epoca, intorno al 1700 a.C., dovevano servire per il trasporto del vino o dell’olio lungo le coste cretesi. La struttura lignea si è interamente disfatta, ma un sigillo cretese mostra un’imbarcazione ad albero singolo con prua ricurva e poppa rialzata, e la nostra nave doveva essere qualcosa di simile.22

Una prova dei legami con l’esterno, ma anche dell’originalità della reazione cretese a essi, è la comparsa della scrittura. Sigilli con iscrizioni pittografiche sono attestati a Creta dal 1900 a.C.: lo sviluppo di una forma di scrittura sembra coincidere quasi perfettamente con la prima fase del periodo palaziale. Alla fine del periodo protopalaziale, infatti, si redigevano già un’infinità di documenti: inventari di prodotti ricevuti e stoccati, compresi i tributi che gli agricoltori dovevano pagare al sovrano o alle divinità di Cnosso. La funzione principale della scrittura, insomma, era quella di consentire una contabilità, e dietro gli scribi c’era evidentemente un’amministrazione efficiente ed esigente. Alcuni dei segni utilizzati ricordano i geroglifici egiziani, il che dimostra che la scrittura cretese ha tratto ispirazione da quella egiziana. Ma è probabile che moltissimi segni usati dai cretesi siano diversi da quelli egiziani, perché tra i sistemi fonetici delle due lingue c’era una notevole differenza. Dunque, è possibile che i cretesi abbiano attinto dall’esterno l’idea della scrittura, sicuramente non il sistema di scrittura.

Grandi terremoti e incendi decretarono la fine dei primi palazzi, datata al XVIII secolo a.C. Festo dovette essere completamente ricostruita. In un santuario sul monte Iuktas un sacerdote, una sacerdotessa e un giovane si riunirono per placare gli dèi scuotitori della terra: il giovane fu sacrificato, ma il tetto del santuario crollò, seppellendo coloro che invano avevano immolato la sua vita.23 Se poniamo mente alla storia dei fanciulli e delle fanciulle inviati da Atene per nutrire il Minotauro, possiamo senz’altro concludere che nella Creta minoica venivano praticati sacrifici umani. Dopo qualche tentativo intermedio di ricostruzione, a Cnosso sorse il complesso del secondo palazzo, che malgrado ulteriori incendi e terremoti è oggi ancora visibile, con i suoi vividi affreschi, le sue stanze labirintiche, i suoi «appartamenti reali» su più livelli e il suo grande cortile, il tutto nella fantasiosa ricostruzione compiuta da Arthur Evans intorno al 1900. Nell’aria si avverte ancora un’eco delle cerimonie che vi si celebravano: il rito, o forse l’esercizio ginnico, della taurocatapsia (salto del toro) e le grandi processioni che recavano le offerte alla dea Potnia.24 Il periodo neopalaziale durò dal 1700 al 1470 a.C. circa, e si concluse in modo apocalittico, fra i terremoti e le eruzioni vulcaniche che posero fine alla civiltà cicladica sull’isola di Thera (l’odierna Santorini). Alcuni affreschi ci restituiscono l’immagine di un’animata vita di palazzo: uno di essi ci mostra le donne di corte, spesso a seno nudo, sedute intorno a quello che doveva essere il cortile centrale (anche se questi dipinti possono essere fuorvianti, essendo ricostruzioni intelligenti basate su piccoli frammenti). La maggioranza dei commentatori ha tratto da queste immagini l’idea di una cultura felice, pacifica e rispettosa delle donne, ma è importante non sovrapporre alle immagini antiche valori moderni. Ciò che si vede in questi affreschi, inoltre, non è che la vita dell’élite, una corte principesca o una comunità di sacerdoti e sacerdotesse. Torna a riaffacciarsi la questione se i palazzi non fossero anche, o solo, luoghi di culto. Questi edifici ospitavano una vita di corte incentrata su cerimonie religiose in cui un ruolo di primissimo piano era riservato alla Dea dei Serpenti, probabilmente una divinità ctonia: come in altre culture del primo Mediterraneo, dominavano le divinità femminili.

In questo nuovo periodo i contatti con l’esterno si intensificarono notevolmente. A Cnosso è stato trovato un coperchio in alabastro egiziano databile al 1640 circa. Due secoli dopo, alle porte di Luxor, la tomba del funzionario reale egiziano Rekhmire veniva istoriata con rappresentazioni dei keftiu (termine che ricorda il nome biblico di Creta, «Caftor») che portano doni: i visitatori sono abbigliati alla cretese, con il gonnellino corto e seminudi. Gli affreschi recano a commento la seguente iscrizione: «Da parte dei prìncipi del paese di Keftiu e delle isole che sono in mezzo al mare». In cambio dei loro doni, i cretesi ricevevano avorio, oro, vasi in pietra contenenti profumi e componenti di carri pronti per l’assemblaggio (questi ultimi non erano rozzi kit da montare alla buona, ma prestigiosi veicoli decorati).25 Resta il fatto, però, che a Creta l’importazione di manufatti finiti e di stili artistici fu sempre limitata. I minoici non si lasciarono sedurre dai modelli stranieri, sicuri com’erano del proprio stile, messo in evidenza da alcuni dei più famosi reperti di Cnosso: le statuette a seno nudo della Dea dei Serpenti o le elegantissime coppe con la caratteristica decorazione a polpo. A essere esportata fu semmai la cultura minoica, come attestano le raffinate ceramiche prodotte nella Grecia continentale secondo le forme e gli schemi cretesi, compreso il motivo del polpo.

Fu in quel periodo che i cretesi abbandonarono i loro geroglifici e iniziarono a registrare le proprie attività con una scrittura sillabica, la lineare A, meno aggraziata della precedente ma più veloce. Pare che la lingua usata in questi documenti sia un idioma indoeuropeo affine all’ittita, il luvio, che veniva parlato anche lungo la costa occidentale dell’Anatolia e, se un sigillo con iscrizioni là rinvenuto costituisce una prova, nella Troia del XII secolo a.C.26 Il luvio trovava ampio impiego nella corrispondenza ufficiale tra le corti, e il suo utilizzo a Creta non implica che alcuni o tutti i cretesi discendessero dai luvi dell’Anatolia. Il punto chiave è che i minoici (a differenza dei troiani) crearono una civiltà diversa da quella anatolica.

IV

La ricostruzione dei palazzi cretesi coincise con un nuovo periodo di energica attività nelle Cicladi – in particolare ad Akrotiri, nell’isola di Thera –, che si sviluppò tra il 1550 e il 1400 a.C. circa. Gli abitanti di Thera erano forse genti di origine cicladica o cretese oppure discendenti dei vari popoli stanziati lungo le coste dell’Egeo, approdati sull’isola per l’ossidiana di Melo. Sappiamo che a Thera si coltivava lo zafferano, come mostra un affresco raffigurante la raccolta del croco. Ma era attraverso Creta e i suoi avamposti, come Akrotiri, che gli oggetti più esotici – scarabei, figurine in faïence e monili di origine egiziana o siriaca – raggiungevano le terre dell’Egeo. Akrotiri divenne così un grande centro di importazione delle ceramiche prodotte a Creta. I suoi edifici seguivano i modelli cretesi, e gli splendidi affreschi che ne ornavano le pareti ritraggono flotte navali che giungono in un porto fiancheggiato da case a due o tre piani. L’equipaggio indossa il tipico gonnellino cretese, mentre le imbarcazioni sembrano trasportare guerrieri abbigliati secondo lo stile predominante nella Grecia continentale. Thera agiva da ponte tra la raffinata civiltà cretese e la nascente cultura greco-micenea sulla terraferma, il che dimostra che i minoici avevano esteso la loro influenza commerciale, e verosimilmente anche politica, ben al di là di Creta.27

Negli anni successivi al 1525 a.C. si profilarono segnali inquietanti per la stabilità della regione. Akrotiri sorgeva sull’orlo del cratere di un enorme vulcano, parzialmente sommerso. Le scosse telluriche cominciarono a moltiplicarsi e un terremoto portò alla tempestiva evacuazione della città, ma intorno al 1500 Thera fu dilaniata da quella che resta una delle più grandi eruzioni vulcaniche della storia umana. Sopra la superficie dell’acqua non rimase che un lembo di terra a forma di mezzaluna.28 Veri e propri cataclismi, in senso letterale e figurato, si verificarono anche a Creta. Verso il 1525 Cnosso fu gravemente danneggiata da un sisma, in seguito al quale alcune ali del palazzo furono probabilmente abbandonate. Dopo l’esplosione di Thera, il sole fu oscurato, forse per anni, da una nube di cenere, che poi si riversò al suolo. Nella parte orientale di Creta ne caddero ben 10 centimetri. I gravi danni subiti dalla produzione agricola provocarono una lunga carestia. Nel piccolo palazzo minoico di Arkanes, sul monte Iuktas, stanze un tempo destinate ad altri usi vennero convertite in magazzini. La necessità di proteggere le scorte era acuita dai disastrosi effetti dell’eruzione sull’intera regione: per coprire eventuali carenze, non era più possibile fare assegnamento sugli scambi commerciali. Le proporzioni della crisi sono testimoniate da una macabra scoperta fatta in un edificio di Cnosso noto come «Casa Nord», dove in quel periodo quattro o cinque bambini furono uccisi e le loro ossa scarnificate, nel contesto di quello che fu certamente un atto di cannibalismo rituale: i minoici volevano placare gli dèi, che sembravano sempre più adirati.29

Il ritratto degli emissari in visita alla corte del faraone, a Luxor, risale a questa stessa epoca. Forse, da buoni alleati del re egiziano, quei cretesi si erano recati laggiù nella speranza di poter rimediare non tanto scimmie, pavoni e avorio, quanto il grano della valle del Nilo. L’eruzione di Thera indebolì l’economia della società cretese, ma non la annientò. Cnosso conservò la sua ricchezza e la sua influenza, sia pure in misura ridotta, ancora per mezzo secolo. Il trauma di quell’evento non fu che il primo di una serie di mutamenti destinati a trasformare l’identità politica, economica, culturale ed etnica del Mediterraneo orientale, e forse, almeno in parte, anche di quello occidentale.