I

Se i primi greci avessero un senso della propria identità pari a quello dei fenici è tutt’altro che chiaro. Soltanto nel VI secolo a.C., quando da est si profilò la spaventosa minaccia persiana, le varie popolazioni di lingua greca del Peloponneso, dell’Attica e dell’Egeo cominciarono a rimarcare con convinzione le proprie comuni radici, e la loro identità ellenica fu poi ulteriormente rafforzata dagli aspri scontri con le flotte etrusche e cartaginesi in Occidente.1 Più che come elleni, i greci percepivano se stessi come gruppi distinti: ioni, dori, eoli e arcadi. C’erano gli spartani, fieri eredi della stirpe dorica, che si ritenevano giunti da nord in tempi recenti; c’erano gli ateniesi, che si professavano invitti discendenti di greci più antichi; e c’erano gli ioni, che stavano fiorendo in nuovi insediamenti egei, a Chio, a Lesbo e sulle coste dell’Asia Minore. Non è possibile identificare come greci tutti coloro che credevano nei miti degli dèi e degli eroi greci, comunemente noti anche presso altri popoli, specialmente tra gli etruschi. Né le popolazioni di lingua ellenica riconoscevano come greci tutti coloro che vivevano nel territorio dell’attuale Grecia, visto che consideravano gli abitanti delle isole e delle coste bizzarri superstiti di popoli preesistenti, genericamente chiamati «pelasgi» o «tirseni»; esse stesse, d’altronde, si stavano spingendo ben al di là dell’Egeo e del Peloponneso, verso l’Asia Minore, dove sarebbero rimaste per oltre due millenni e mezzo, e verso la Sicilia, l’Italia e l’Africa settentrionale.

Come, quando e perché si produsse questa grande diaspora resta uno dei più grandi enigmi della prima Età del ferro mediterranea. L’unica certezza è che il fenomeno produsse profonde trasformazioni, portando dèi e manufatti, stili e idee, oltre che persone, fino a remote terre d’Occidente e d’Oriente, come la Spagna e la Siria. Di questi spostamenti di uomini e cose i greci serbavano memoria in un complesso e contraddittorio corpo di miti gravitanti intorno agli antenati che avevano diffuso le loro stirpi nel Mediterraneo: storie di intere comunità salite a bordo di navi e migrate a centinaia di miglia di distanza. Tali racconti dicono molto di più sull’epoca in cui furono elaborati e diffusi che sul remoto passato in cui sarebbero vissuti i loro protagonisti.2 Vi spicca lo sforzo ossessivo di identificare lontani antenati e di legare i loro nomi a quelli di popoli e di località, fino a tracciare una mappa dei loro spostamenti attraverso una serie di quelle che oggi riteniamo false etimologie e vicende fantastiche.

Per gli antichi greci la caduta di Troia non rappresentava solo la fine dell’eroico mondo di Micene e di Pilo, ma anche il momento in cui aveva avuto inizio l’espansione greca nel Mediterraneo e oltre, l’avvento di un’epoca in cui i marinai si cimentarono con le insidie del mare aperto, incarnate nelle sirene dal canto ammaliante, nella maga Circe, o nel Ciclope monocolo. I burrascosi mari dell’Odissea di Omero e di altre leggende di eroi reduci da Troia (il corpus di racconti noto come Nóstoi, «ritorni») restano luoghi indefiniti, i cui confini reali vengono tratteggiati solo vagamente. Profondamente adirato con Odisseo, Poseidone, dio dei flutti, cerca continuamente di distruggerne in mare aperto la fragile nave: «Tutti gli dèi ne avevan pietà, ma non Poseidone; questi serbava rancore violento»; tanto più dopo che ebbe ucciso il ciclope Polifemo, mostruoso figlio del dio.3 L’obiettivo degli eroi erranti, di Odisseo in Occidente, come di Menelao di Sparta in Libia e in Egitto, era fare ritorno in patria. Il mondo inesplorato era pieno di lusinghe: l’isola dei lotofagi, la grotta di Calipso, ma nulla poteva sostituire il focolare presso cui la regina Penelope sedeva a tessere la sua tela attendendo il ritorno del marito perduto e cercando di difendersi dalle intemperanze dei suoi pretendenti. I commentatori greci di epoca classica non avevano dubbi sulla possibilità di identificare molti dei luoghi che Omero menziona nell’Odissea, specie quelli nelle acque dell’Italia meridionale e della Sicilia: i perigliosi flutti di Scilla e Cariddi furono così individuati nelle rapinose correnti dello stretto di Messina, mentre l’isola dei lotofagi parve assimilabile a Gerba, nei pressi delle odierne coste tunisine. Corcira (l’odierna Corfù) venne identificata come il regno di re Alcinoo, cui Odisseo, dopo essere naufragato sulle rive dell’isola ed essere stato soccorso dalla figlia dello stesso sovrano, Nausicaa (che nonostante l’incresciosa nudità dell’eroe riesce a scorgerne la nobiltà), narra le sue avventure.4 Chiunque fosse e ovunque abbia vissuto (forse intorno al 700 a.C.), Omero non è mai troppo preciso nei suoi riferimenti geografici. Si sarebbe tentati di trattare l’Odissea come una guida del Mediterraneo a uso dei primi marinai greci, e non sono mancati seri studiosi e scrupolosi navigatori che hanno cercato di ricostruire la rotta di Odisseo, partendo dal presupposto che dietro le avventure dell’eroe si celassero fatti storici.5 Ma le acque di Omero nascono da un mélange di racconti di mare giunti dal Mediterraneo, dal mar Nero e forse persino dall’Atlantico. Per esempio, stando al nome l’isola di Eea, dimora di Circe, sembrerebbe collocarsi in Oriente, là dove sorge il sole, ma un poeta quasi contemporaneo di Omero, Esiodo, la pone invece in relazione con la penisola italica. Nelle mani dei poeti, insomma, la mappa del Mediterraneo era infinitamente malleabile.6

I greci e i loro vicini serbavano viva memoria degli sconvolgimenti che nei secoli successivi alla caduta di Troia avevano innescato esodi e migrazioni, e rievocavano la storia di quegli spostamenti personalizzandola in singoli eroi di cui si ritenevano discendenti. Era un racconto destinato a essere ripetuto più e più volte, fino a culminare nella convinzione dei romani di essere pronipoti del transfuga troiano Enea, le cui avventure sono in gran parte mutuate dalla vita di Odisseo, come per esempio la sua discesa nell’oltretomba. Ma c’erano anche gli etruschi, persuasi di essere discendenti di Odisseo (che chiamavano Uliśe, da cui la forma latina Ulysses) o di Enea. Gli eroi greci e troiani divennero parte di un corpus di leggende mediterranee del quale i greci persero la proprietà esclusiva. Omero, in fondo, aveva raccontato solo una piccola parte della storia: pochi giorni dell’assedio di Troia, nell’Iliade, e i lunghi viaggi di un unico eroe e del figlio di lui, partito in cerca del padre, nell’Odissea. C’era tutto lo spazio per colmare le parti mancanti, e c’era un’abbondante tradizione orale, alla quale gli scrittori greci – da Esiodo, nel VII secolo a.C., fino ai grandi tragici ateniesi – poterono attingere a piene mani, con i loro toccanti racconti sulla lotta di potere divampata a Micene dopo il ritorno di Agamennone e il suo assassinio nel bagno. La più chiara evidenza della rapida diffusione avuta dal ciclo troiano si trova nella pittura vascolare, negli specchi incisi e nelle decorazioni di molti altri oggetti, che illustrano non solo le vicende narrate da Omero, ma anche altri momenti della guerra di Troia e dei suoi postumi. Lo riscontriamo già nel VII secolo a.C., e scene scopertamente attinte all’Odissea compaiono nella produzione vascolare greca a partire dal 600 (come l’episodio delle Sirene e, poco più tardi, quello della maga Circe).7

Tra gli aspetti singolari dell’Odissea, oltre alla vaga localizzazione degli approdi del protagonista, vi è l’ubicazione marginale della sua patria. Itaca era infatti ai margini del mondo miceneo, anche se costituì indubbiamente una testa di ponte per i primi mercanti che si avventuravano verso l’Italia meridionale. Sopra Itaca e le altre isole Ionie c’era Corcira, da cui, con una breve traversata, le navi potevano raggiungere il Sud della penisola italica e approdare nella colonia spartana di Taranto (Taras), fondata nel 706 a.C. a ridosso del sito di Scoglio del Tonno, dove secoli addietro la popolazione indigena aveva accumulato grandi quantitativi di vasellame miceneo. Dopo l’800 a.C. fece il suo ingresso a Itaca la ceramica di Corinto e dell’Eubea, nell’Egeo occidentale, e il piccolo villaggio di Aetos, dove sono stati riportati alla luce numerosi vasi, era evidentemente un avamposto corinzio. Aetos ospitava anche un santuario, dove i naviganti lasciarono in offerta grani d’ambra, amuleti in bronzo e monili d’oro provenienti da Creta.8 A Itaca è rimasto ben poco che possa rivelare la presenza di un fiorente centro miceneo, malgrado gli sforzi profusi da Schliemann nella ricerca del palazzo di Odisseo. L’isola, però, non fu travolta dai rivolgimenti dell’ultima Età del bronzo: i vecchi centri di culto continuarono a prosperare, e forse proprio la persistenza dell’antica popolazione e delle sue usanze fece sì che sul ritorno del suo eroe sopravvisse un patrimonio di racconti più corposo di quello degli altri Nóstoi. Verso la metà dell’VIII secolo a.C., a Polis sorse un santuario dedicato a Odisseo e, secoli dopo, i greci erano convinti che il sito commemorasse la dedicazione dei tripodi di bronzo compiuta dall’eroe al suo ritorno sull’isola; qui i devoti di Odisseo hanno lasciato anch’essi i loro tripodi, che sono venuti alla luce durante gli scavi.9

Omero sapeva che i mercanti stavano aprendo i mari oltre l’Egeo. Elogia l’audacia dei pirati e censura i metodi mercenari dei mercanti; descrive un mercante fenicio come «esperto d’inganni, un ladrone che molti mali aveva fatto tra gli uomini», perché i fenici erano un popolo di «furfanti» che portavano «cianfrusaglie infinite». Il poeta ricorda con nostalgia l’epoca in cui la forma ideale di scambio non era quello di merci tra mercanti, ma quello di doni tra nobili eroi: «Donò a Menelao due vasche d’argento e due tripodi e dieci pesi d’oro».10 L’immagine omerica di una società eroica regolata da codici di condotta tradizionali portò Moses Finley a immaginare un «mondo di Odisseo», antecedente a quello commerciale dei mercanti greci.11 Ma l’atteggiamento di Omero era ambivalente. I suoi principi possono essere anche mercanti. Gli dèi stessi possono spacciarsi per mercanti. All’inizio dell’Odissea Atena appare al figlio di Odisseo, Telemaco, sotto le mentite spoglie di un principe mercante: «Mi vanto d’esser Mente, figlio d’Anchíalo saggio, e son signore dei Tafi amanti del remo. Or ora approdai, con nave e compagni, andando sul mare schiumoso verso genti straniere, verso Temése [Temesa] per bronzo, e porto ferro lucente».12 In genere Temesa viene identificata con una località dell’Italia meridionale, ma, francamente, potrebbe essere ovunque. A dire il vero, anzi, il radar omerico arriva appena a lambire la penisola italica. Nell’Odissea Omero fa qualche fugace accenno alla Sicilia, ma la maggior parte di questi riferimenti si trova nel XXIV libro, conclusione tarda, se non spuria, dell’opera, o versione molto rimaneggiata di materiale più antico.

In uno dei passi più famosi dell’Odissea viene narrato l’incontro tra l’equipaggio di Odisseo e i Ciclopi. Possiamo leggerlo come un resoconto della profonda paura che i greci, sotto la patina della loro cultura, provavano al cospetto di popoli primitivi e sconosciuti. Omero non ha difficoltà a distinguere le qualità degli uomini civili da quelle dei selvaggi. I Ciclopi sono «ingiusti e violenti», non si curano di coltivare la terra, ma si limitano a raccogliere ciò di cui hanno bisogno; «non hanno assemblee di consiglio, non leggi», ma conducono una vita asociale dentro spelonche, senza prestare la minima attenzione ai propri vicini.13 Sono cannibali e non hanno rispetto alcuno per gli dèi.14 E, soprattutto, non conoscono i benefici del commercio: «Non hanno i Ciclopi navi dalle guance di minio, non mastri fabbricatori di navi ci sono, che sudino a far navi solidi banchi e queste poi tocchino, uno per uno, i borghi degli uomini, come gli uomini spesso, gli uni gli altri cercandosi, il mare sulle navi traversano».15 Atena, invece, consiglia a Telemaco di partire alla ricerca del padre con «la nave migliore che c’è … armata di venti remi», facendo così intendere che la sua isola era un luogo in cui l’arte della navigazione era ampiamente praticata.16 Siamo di fronte a una società in cui gli spostamenti via mare erano un fatto semplice e naturale, una società mobile, che stava prendendo contatto con altre società mediterranee. In unione o in concorrenza, greci e fenici stavano dando avvio non solo al «rinascimento» delle loro terre d’origine, ma anche a società urbanizzate dinamiche, in centri lontani dalla madrepatria. E anche al di là delle terre colonizzate, la loro influenza sugli altri popoli del Mediterraneo sarebbe stata molto profonda.

II

L’apertura dei contatti fra i greci dell’Egeo (in particolare dell’Eubea) e le terre affacciate sul mar Tirreno è stata entusiasticamente definita come un momento che «per la civiltà occidentale ha avuto un’importanza più durevole di quasi ogni singolo progresso compiuto nel mondo antico».17 Fu un momento determinante non solo per i territori italici nei quali i primi commercianti e i primi coloni greci riuscirono a penetrare, ma anche per le terre da cui quei greci provenivano, destinate a diventare floridi centri commerciali. Dopo il declino delle città euboiche, il controllo dei traffici passò a Corinto, che spediva in Occidente grandi quantità del suo raffinato vasellame ricevendone in cambio materie prime (metalli, prodotti alimentari ecc.). Dopo Corinto, il ruolo egemone toccherà nel V secolo a.C. ad Atene. Fu grazie a queste risorse e a questi contatti che la Grecia poté vivere il grande «rinascimento» che seguì alla crisi dell’Età del bronzo e disseminare gli oggetti realizzati negli stili tanto cari ai suoi artisti e artigiani, con il risultato che l’arte ellenica divenne il punto di riferimento per gli artisti iberici ed etruschi del lontano Occidente. Presentare la storia della civiltà greca come la mera vicenda dell’ascesa di Atene e Sparta, trascurando le acque del Mediterraneo centrale e occidentale, è come scrivere la storia del Rinascimento italiano immaginandolo come un fenomeno limitato alle città di Firenze e Venezia.

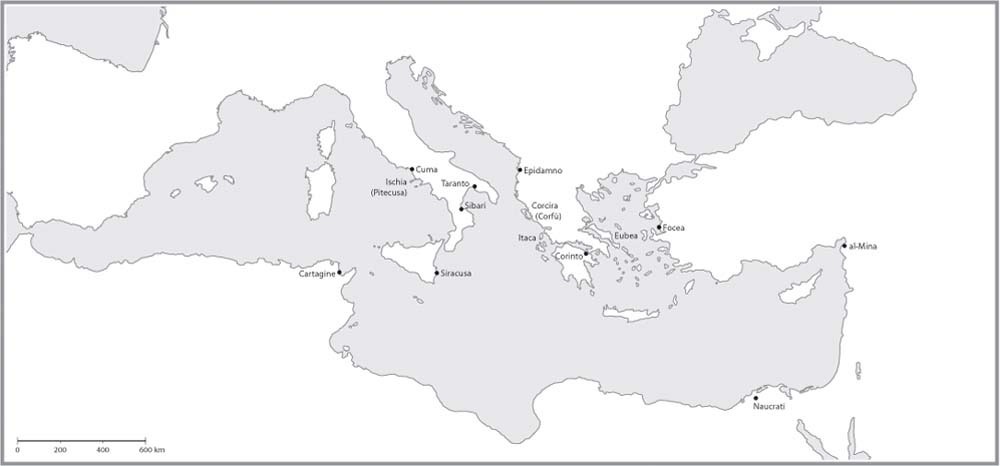

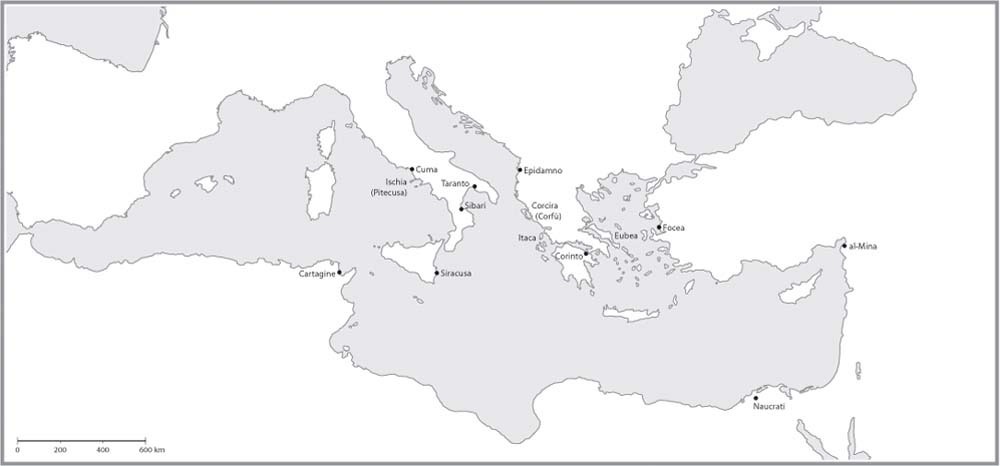

I reperti ceramici trovati nell’isola di Vivara suggeriscono che i primi contatti tra i greci e il golfo di Napoli risalgano all’epoca micenea. Intorno al 750 a.C. gli eubei stabilirono una base nella vicina isola di Ischia, ma nulla prova che stessero seguendo consapevolmente le orme dei loro predecessori dell’Età del bronzo. Comunque sia, è piuttosto strano che il primo insediamento greco nell’Italia dell’Età del ferro sia nel cuore del Tirreno. Ben presto, nella stessa baia, sorse anche un insediamento sulla terraferma, a Cuma.18 Mezzo secolo dopo, gli spartani fondarono una loro colonia a Taranto, a vantaggiosa distanza di navigazione dalle isole Ionie e dal golfo di Corinto, dunque in una posizione ben più logica per un primo esperimento coloniale in terra d’Italia. Dal canto loro, i fenici avevano iniziato ben prima d’allora a esplorare l’Africa settentrionale e si erano già spinti oltre Gibilterra, fino a Tartesso. Queste lunghe e ambiziose rotte erano motivate dalla ricerca di metalli, il rame e il ferro della Toscana e della Sardegna, come l’argento della Sardegna e della Spagna meridionale. Una tarda descrizione greca dei viaggi fenici diretti a Tartesso accenna con ammirato stupore alle ricchezze del remoto Occidente, spiegando che quei mercanti portavano olio nell’Ovest per averne in cambio «una simile quantità d’argento che non potevano né riceverne né trasportarne di più, ma, andandosene da quei luoghi, furono costretti a forgiare in argento non solo tutti gli altri oggetti di cui avevano bisogno, ma persino le ancore».19 E poiché, come avremo modo di vedere, in quelle acque le prove di amichevoli contatti tra greci e fenici non mancano, è possibile che l’apertura di queste rotte sia stata, in una certa misura, un’impresa congiunta, anche se i principali insediamenti, da Cartagine a Cuma, svilupparono una specifica identità etnica (nel caso delle città greche, non ellenica, bensì euboica, dorica o ionica).

Ai due capi della via che congiunge l’Eubea a Ischia c’è un duplice mistero. Perché l’Eubea sia diventata il primo importante centro di commerci oltremare dopo la lunga crisi dei secoli bui non è affatto chiaro.20 L’Eubea è una boscosa isola di forma allungata che fiancheggia la terraferma greca; la sua distanza dal continente è di poche miglia, sebbene Esiodo ci ragguagli sulla sua insensata paura di varcare persino quello stretto canale. La spiegazione più plausibile è che le due principali città dell’isola, Calcide ed Eretria, disponendo di eccellenti risorse naturali, iniziarono a sfruttarle per commerciare a livello locale con Atene e Corinto. L’Eubea era ricca di legno, materiale indispensabile per la costruzione di navi, tant’è che in uno degli Inni omerici (componimenti poetici in lode degli dèi scritti nel VII o nel VI secolo a.C. e attribuiti per il loro stile a Omero) viene detta «gloriosa per le navi» (nausikleité). Un’altra risorsa era il vino: la primitiva parola greca per indicarlo, woinos, giunse in Italia, dove gli etruschi la trasformarono in un vocabolo che all’orecchio romano suonerà vinum.21 Il nome greco di Calcide, Chalkís, suggerisce che l’area fosse una fonte di rame (chalkós), e in un’altra città dell’isola, Lefkandi, alla fine del X secolo a.C. si cominciarono a utilizzare stampi per fondere gambe di tripodi. All’epoca, Lefkandi era un centro fiorente. Gli scavi hanno riportato alla luce un grande edificio con terminazione absidata. La struttura, lunga 45 metri e larga 10, risale a prima del 950 a.C. e fu costruita in mattoni crudi su fondamenta in pietra, mentre il tetto era fatto di paglia. Era il mausoleo di un grande guerriero, trovato – tra i frammenti del manto di lino in cui era avvolto – con la sua lancia e la sua spada di ferro, insieme ai tre cavalli che lo avevano accompagnato nell’oltretomba. Nello stesso edificio era sepolta anche una donna, adorna di gioielli d’oro e spille di bronzo e di ferro.22

Gli eubei non puntarono solo su Ischia. Il loro obiettivo era quello di trasformare Calcide ed Eretria in tappe intermedie delle rotte commerciali che collegavano il Mediterraneo orientale con quello occidentale. Già alla fine dell’XI secolo a.C. a Lefkandi arrivavano ceramiche dalla costa siriaca, e verso l’825 i contatti con la Siria furono consolidati dalla nascita della stazione mercantile di al-Mina. Il sito è stato scavato prima della seconda guerra mondiale da Leonard Woolley, che ne ha ampiamente dimostrato l’importanza quale centro produttivo e commerciale attivo in ogni direzione: verso il fiorente impero assiro a est, verso Tiro e Sidone a sud, ma anche oltre il mare aperto, verso la terra di Yavan, la «Ionia», ovvero i greci.23 Ancora più stretti erano i legami dell’Eubea con Cipro, che dava accesso alle città della Siria, dell’Anatolia meridionale e del delta del Nilo. Cipro era un crocevia di culture, dove la colonia fenicia di Kition conviveva piuttosto serenamente con la presenza dei coloni e dei mercanti greci. In Eubea sono stati rinvenuti, fra l’altro, una testa di mazza in bronzo di origine cipriota e oggetti d’oro, faïences, ambra e cristallo di rocca provenienti dall’Egitto o dal Levante.24 I frammenti del fine tessuto trovati nella tomba del guerriero di Lefkandi rivelano che un’altra voce di grande interesse erano i tessuti pregiati; la fama della costa siriaca nella produzione di tessuti e di sostanze coloranti guadagnò al Levante l’attenzione dei greci. Tutto questo fece dell’Eubea la più florida regione del mondo greco del IX secolo a.C., se si esclude Cipro, solo parzialmente ellenizzata. Meno chiaro è chi portasse in Eubea tutte quelle merci. Il boom ebbe inizio prima che i marinai di Calcide ed Eretria, nell’VIII secolo, creassero il loro punto d’appoggio a Ischia. Forse i mercanti che arrivavano in Eubea da Cipro e dal Levante non erano greci, ma fenici, il che spiegherebbe come mai i mercanti fenici e le loro tecniche spregiudicate fossero ben noti ai più antichi poeti greci.

L’altro mistero è che cosa gli eubei potessero ottenere con lo smercio dei beni che compravano da Cipro e dal Levante. Ora, con l’apertura delle rotte occidentali si guadagnarono l’accesso a metalli come il rame e il ferro, giacché le risorse dell’isola dovevano essere diventate insufficienti a soddisfare la crescente domanda locale di merci orientali. Ma i prodotti che attiravano maggiormente il loro interesse erano di quelli che non lasciano tracce evidenti dal punto di vista archeologico: sacchi di grano, anfore piene di vino e di olio, vasetti di profumo a chiusura ermetica. In posti lontani, come il regno di Israele o la Cilicia, nel Sud dell’Anatolia, la loro ceramica era senz’altro apprezzata per il suo stile, ma soprattutto per il suo contenuto. Più tardi, quando questi commerci divennero regolari, la disponibilità a pagare prezzi sempre più alti per i beni di lusso orientali indusse gli eubei ad ampliare la loro ricerca di metalli e di altri prodotti da usare come merce di scambio, e questo li condusse nelle acque del Tirreno. Ebbero contatti diretti o indiretti con la Sardegna, documentati da reperti ceramici di produzione o di stile euboici. Ma ancora più allettanti erano per loro le risorse di ferro della costa e dell’entroterra della Toscana, una regione di prosperi villaggi pronti ormai a evolvere nella cultura urbana degli etruschi. Così, all’inizio in modo graduale, gli eubei presero contatto con le terre del Tirreno, prima attraverso i fenici, poi sfruttando le proprie navi.

Scelsero come base Ischia, che curiosamente chiamarono Pitecusa (Pithekoûssai), «il posto delle scimmie». Una delle attrattive dell’isola erano i vigneti, un’altra la sua ubicazione fuori costa, al sicuro, in un punto da cui era possibile salpare in più direzioni alla ricerca dei prodotti offerti dall’Italia meridionale, centrale e insulare.25 Nel luogo che oggi si chiama Lacco Ameno, tra il 750 e il 700 a.C. circa era attivo sull’isola un fiorente centro produttivo e commerciale, nel quale sono stati rinvenuti due eccezionali reperti che gettano luce sui legami tra questo esteso insediamento e il mondo greco. Il primo è una coppa di fattura rodia, deposta nella tomba di un fanciullo morto alla tenera età di dieci anni. A lavorazione ultimata, il vaso era stato decorato con un’allegra iscrizione:

La coppa di Nestore [era] piacevole a bersi: ma colui che beva da questa coppa, lui subito prenderà desiderio di Afrodite dalla bella corona.26

La coppa di Nestore, racconta l’Odissea, era fatta d’oro, ma il vino che vi veniva versato acquistava un potere che l’oro non può donare.27 L’iscrizione è di grande interesse sotto vari aspetti. È scritta nella versione dell’alfabeto greco in uso fra gli abitanti di Calcide, a conferma della tesi secondo cui non fu incisa a Rodi, durante la lavorazione della coppa, ma aggiunta in seguito dai greci dell’Eubea. Furono questi ultimi, che avevano appreso l’alfabeto dai visitatori fenici dell’isola, a portarlo a ovest, alle popolazioni italiche, e fu quindi la loro versione (non quella attica, che si sarebbe trionfalmente imposta nel mondo greco) a originare l’alfabeto etrusco, da cui sarebbe poi derivato quello latino. Gli esametri della nostra coppa sono gli unici versi superstiti dell’VIII secolo a.C. all’infuori del canone omerico, e il loro riferimento a Nestore non fa che confermare la centralità della guerra di Troia nella vita e nel pensiero dei greci dell’età arcaica. Il legame con Rodi, diretto o mediato da Calcide ed Eretria, è comprovato dalla scoperta a Ischia di numerosissimi arýballoi (vasetti per profumo) di produzione rodia lasciati sui luoghi di sepoltura dopo essere stati vuotati durante i riti funebri.

Il secondo importante reperto di Lacco Ameno è un basso cratere di produzione locale sul quale è raffigurata una scena di naufragio. Anch’esso è il primo oggetto nel suo genere, il primo vaso a decorazione narrativa restituito da un sito archeologico italiano. Vi si vede una nave, simile a quelle che appariranno più tardi sulle ceramiche corinzie, capovolta e i suoi marinai che cercano scampo a nuoto; uno di loro, però, è annegato e un altro sta per essere divorato da un enorme pesce (e lo sarà, giacché l’immagine successiva mostra un pesce ben pasciuto che guizza sulla coda). Qui non c’è nulla che rimandi in modo evidente all’Odissea o ad altri racconti sul ritorno degli eroi. Potrebbe trattarsi della vicenda locale, e molto consueta, di uomini usciti in mare e mai rientrati. L’importanza dei traffici marittimi per gli abitanti di Pitecusa emerge anche da altri reperti tombali. Dall’Etruria meridionale giungevano sull’isola vasi di ceramica nera liscia realizzati nello stile noto come «bucchero», la cui eleganza risiedeva più nella forma che nella decorazione. Particolarmente intensi erano i contatti con l’Oriente: circa un terzo delle tombe databili all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. contengono oggetti di origine o di influenza levantina.28 Nella tomba di un bambino è stato trovato un amuleto a forma di scarabeo recante il nome del faraone Bocchoris, elemento che lo rende databile al 720 a.C. circa; e poiché il nome dello stesso faraone compare su un vaso in faïence del sito etrusco di Tarquinia, possiamo concludere che il giro di questi traffici partisse dall’Egitto e, passando probabilmente per la Fenicia o per il centro siriaco di al-Mina, raggiungesse la Grecia per poi estendersi al Tirreno. Pitecusa non era il capolinea. I mercanti, infatti, si spingevano fino alle rive metallifere della Toscana. Allo stesso modo in cui i fenici d’oltremare finirono per diventare mercanti ben più attivi dei fenici del Levante, gli eubei del lontano Occidente diedero vita a un proprio vivace universo commerciale, che collegava la Siria, Rodi, la Ionia, e infine Corinto, con Pitecusa.

Gli abitanti dell’isola erano in prevalenza commercianti, ma fra loro dovevano esserci anche artigiani e artigiane. Una scoria di ferro di probabile provenienza elbana rivela ancora una volta l’importanza che per un luogo come Ischia, privo di metalli, rivestivano i legami con l’Etruria. Il rinvenimento di crogioli nonché di lingotti e piccoli filamenti metallici attesta che vi venivano fabbricati oggetti in ferro e in bronzo. Era una comunità di migranti industriosi, che alla fine dell’VIII secolo a.C. doveva avere, secondo le stime più attendibili, una popolazione compresa tra le 4800 e le 9800 persone. Quello che era stato fondato come un avamposto mercantile si era quindi sviluppato in un centro di discrete dimensioni, nel quale abitavano non solo greci, ma anche qualche nativo della penisola italica e qualche fenicio, come dimostrerebbe un segno fenicio inciso su un’anfora contenente i resti di un bambino.29 Insomma, il fatto che Pitecusa fosse di fondazione ellenica non deve indurci a credere che vi abitassero soltanto greci, in particolare greci dell’Eubea. Se portavano con sé le loro tecniche e i loro stili, gli artigiani stranieri erano i benvenuti, sia che fossero vasai di Corinto, che nel 725 circa si stabilirono nella vicina Cuma, sia che fossero intagliatori fenici, in grado di soddisfare la brama di manufatti orientali delle genti italiche. Pitecusa divenne così il canale attraverso il quale gli stili «orientalizzanti» approdarono in Occidente. Gli abitanti della cittadina avevano notato il sempre più marcato interesse per gli articoli orientali da parte delle comunità stanziate nei villaggi dell’Etruria meridionale – Veio, Caere (l’odierna Cerveteri), Tarquinia e altri ancora – e seppero soddisfare le loro richieste, ricevendone in cambio i metalli dell’Etruria settentrionale. Non sappiamo invece se avessero notato, sull’altra sponda del Tevere, un gruppo di villaggi dislocato su sette colli.

III

Tucidide racconta che le città dell’Eubea si invischiarono nella «guerra lelantina», che egli giudica il più grande conflitto intestino tra greci prima della guerra del Peloponneso. Datare tale conflitto, però, ci è impossibile e sul suo svolgimento disponiamo di pochissime informazioni. Forse si trattò di una lotta per il controllo del rame e del ferro che si trovavano oltre la pianura di Lelanto, o delle vigne e dei pascoli della pianura stessa.30 Comunque sia, verso il 700 a.C. l’Eubea aveva ormai superato il suo apogeo. Nonostante il suo precoce pionierismo, non riuscì a conservare il proprio primato di fronte all’agguerrita concorrenza di altri centri, come Corinto. Quest’ultima avrebbe fatto del commercio con i territori occidentali la propria fortuna. Già Omero l’aveva definita aphneiós, «abbondante»,31 e nel V secolo a.C. il poeta Pindaro, paladino dei valori tradizionali, cantava nelle sue Olimpiche: «Visiterò Corinto opulenta, vestibolo di Posidone istmio».32 Nel V secolo, per dimensioni e popolazione Corinto era appena un terzo di Atene, eppure seppe approfittare della propria ubicazione per trarre grande vantaggio dagli scambi commerciali nell’Egeo, e ancor più da quelli che muovevano dalla Grecia verso ovest, diretti all’Adriatico, allo Ionio e al Tirreno. Posta a cavallo della via che collegava la Grecia settentrionale al Peloponneso, la città poteva beneficiare anche del commercio via terra che transitava dall’istmo.33 Gli abitanti di quella che probabilmente era ancora una distesa di villaggi dominati dall’alta cittadella di Acrocorinto avevano stabilito i primi contatti con realtà più lontane intorno al 900 a.C., quando le loro ceramiche protogeometriche avevano raggiunto la Beozia. Verso l’800 un significativo flusso di vasellame corinzio raggiungeva Delfi, sotto forma di offerte votive.34 E alla metà dell’VIII secolo la ceramica corinzia arrivava in quantità a Pitecusa, da dove veniva poi smerciata nei villaggi dell’antica Etruria.35 Nel VII secolo a.C. i corinzi realizzarono due porti su entrambi i lati dell’istmo, uno a Lechaion, sul golfo di Corinto, e l’altro a Kenchrai, che apriva l’accesso all’Egeo attraverso il golfo Saronico (questo secondo porto sorgeva a una distanza maggiore dalla città, ma le sue acque erano più calme). Non meno importante fu la costruzione sulla terraferma di un grande scalo, il díolkos, attraverso il quale squadre di schiavi trainavano le navi da un porto all’altro. L’inimitabile fantasia di Aristofane paragonò il díolkos all’atto sessuale: «Hai fra le gambe un istmo, eh, galantuomo? Tiri più spesso avanti e indietro il bischero che i Corinzi le navi!».36 I reperti ceramici rinvenuti a Corinto attestano che la città intratteneva intensi contatti sia a est sia a ovest (Chio, Samo, l’Etruria).37 Da Tucidide sappiamo, poi, che ospitava cantieri navali: «Si dice che … per la prima volta in tutta la Grecia le triremi fossero costruite a Corinto».38

Periandro, tiranno della città, cercò alleanze persino in luoghi lontani come la Ionia o l’Egitto: tra il 625 e il 600 a.C. stipulò un trattato con il signore di Mileto, colonia ionica sulla costa dell’Asia Minore; suo nipote Cipselo fu soprannominato Psammetico dal nome di un faraone con cui Periandro aveva legami d’affari. A Naucrati, sul delta del Nilo, sorse un insediamento commerciale ionico dove la ceramica di Corinto non tardò a fare la sua comparsa.39 Intorno alla metà del VI secolo a.C., fra i greci d’Italia e di Sicilia la ceramica corinzia era la preferita. Alla fine dell’VIII secolo i cartaginesi avevano cercato di imitarla, ma fu sufficiente una piccola invasione di esemplari autentici per dissuaderli. Gli etruschi, del resto, avevano abbastanza buongusto per scegliere i pezzi migliori, come il «Vaso Chigi», del 650 a.C. circa, considerato la più pregiata opera superstite dei vasai di Corinto. Atene riuscirà a dominare le esportazioni di ceramica in Italia solo nel corso del VI secolo a.C.40

Non si può pensare, però, che i floridi rapporti di Corinto con le terre d’Oriente e d’Occidente si reggessero soltanto sul suo vasellame, per quanto raffinato potesse essere, anche perché all’interno della città le aree destinate alle officine ceramiche erano limitate. Gran parte del vasellame era caricato come zavorra a bordo di navi piene di prodotti deperibili: probabilmente gli articoli più prestigiosi erano tappeti, coperte e tele di fine lino, tinti di cremisi, viola, rosso fuoco e verde acqua.41 Per la fabbricazione di questi prodotti era indispensabile disporre di sostanze coloranti, e qui i rapporti con i mercanti di porpora fenici avevano una certa importanza. Uno dei punti di contatto era l’emporio levantino di al-Mina, dove greci, fenici, aramei e altri ancora intrattenevano fitti scambi.42 Ma il punto di forza di Corinto era la diversificazione. I suoi mercanti trattavano derrate agricole, prodotti della pastorizia, legname, ceramica pregiata, tegole in terracotta (spedite in quantità al santuario di Delfi, dove quasi ogni edificio che non avesse il tetto in marmo era coperto da embrici corinzi). Gli articoli d’esportazione preferiti erano i bronzetti, nonché le armi e le armature in bronzo e in ferro, prodotti per cui Corinto divenne rinomata già nel 700 a.C.43

Il prezzo di tanto successo era l’invidia e, durante i numerosi conflitti con i suoi vicini, a volte Lechaion cadde in mano nemica. Ma in generale Corinto cercò di mantenere con tutti relazioni pacifiche, almeno fino a quando, sul finire del V secolo, non divampò la guerra del Peloponneso: per una città che vive di commerci le guerre, siano esse per mare o per terra, sono tutt’altro che auspicabili. Meno chiaro è se i vettori di tutta questa attività di scambio fossero le navi corinzie. Nella città sono state rinvenute numerose anfore di fabbricazione cartaginese databili a partire dal 460 a.C. circa, il che consente di ipotizzare che tra Corinto e il Mediterraneo occidentale esistesse un vivace commercio di generi alimentari, nel cui ambito i rapporti tra la città greca e Cartagine rivestivano un ruolo di primo piano. Si è ipotizzato che il principale contenuto di questi grossi vasi fosse il gáron (il garum dei romani), la salsa di interiora di pesce fatta arrivare persino dallo sperduto avamposto mercantile fenicio di Kouass, nel Marocco atlantico.44 Anfore realizzate a Corinto tra la fine dell’VIII e la metà del III secolo a.C. si trovano in tutto il Mediterraneo occidentale: nell’Italia meridionale come negli insediamenti greci in Cirenaica, ma anche in luoghi remoti, come Algeciras e Ibiza. Si tratta di grossi vasi pensati per essere riempiti di qualcosa e la loro presenza indica un dinamico commercio di grano, vino e olio. Per fronteggiare l’incremento demografico in atto nelle città marittime della Grecia continentale serviva il grano di terre come la Sicilia, ragion per cui venne creata, attraverso il golfo di Corinto, una linea di approvvigionamento che collegava i greci d’Occidente alle loro antiche terre d’origine. Dal canto suo, Corinto inviava in Sicilia e oltre le eccedenze dell’olio e del vino prodotti nelle aree sotto il suo controllo.45

L’ascesa di Corinto offre lo spunto per una più ampia riflessione sull’antica economia mediterranea. Per Moses Finley, la ricchezza si basava sulla produzione agricola e sul commercio locale dei generi di prima necessità. A suo avviso, il commercio dei beni di lusso era troppo modesto per determinare la crescita economica che riscontriamo a Corinto e più tardi ad Atene. Richiamandosi alle teorie antropologiche sullo scambio di doni, Finley ritiene che in quest’epoca tale relazione prevalesse sulla ricerca del profitto. Le evidenze, però, puntano in tutt’altra direzione.46 I corinzi, per esempio, cominciarono a coniare monete d’argento dalla metà del VI secolo a.C. e i ripostigli monetali scoperti nell’Italia meridionale rivelano che queste monete venivano portate nei territori occidentali già alla fine del VI secolo. La coniazione in senso stretto, ossia sotto forma di moneta, ha avuto origine oltre l’Egeo, in Lidia, e se è ancora incerto dove Corinto attingesse l’argento, è chiaro invece dove avesse attinto l’idea di battere moneta. È possibile, anzi, che il primo impulso in tale direzione sia giunto ai corinzi dalla necessità di regolare la riscossione dei dazi corrisposti dai mercanti che usavano i due porti e la via del díolkos.47 In ogni caso, nel 600 a.C. i mercanti erano qualcosa di più che semplici latori di doni.

Due personaggi storici dell’antica Corinto lo confermano. Uno è Periandro, il cui padre aveva rovesciato i vecchi signori della città, la dinastia dei Bacchiadi.48 Periandro resse Corinto dal 627 al 585 a.C., in quella che dal punto di vista economico fu per la città un’autentica età dell’oro. Erodoto, però, gli attribuisce molte delle pessime qualità di un vero tiranno: avrebbe ucciso la moglie Melissa per poi congiungersi carnalmente con il suo cadavere; infuriato per la morte di suo figlio, ucciso nell’isola di Corcira, fece catturare 300 ragazzi di quel luogo e li spedì in Lidia perché fossero castrati. Per Aristotele, poi, Periandro era il perfetto esempio della tirannide più implacabile, anche se altrove il filosofo riferisce che il tiranno viveva delle esazioni imposte a porti e mercati, agendo secondo giustizia. C’era persino chi lo annoverava tra i Sette sapienti.49 Fonti molto più tarde lo dicono ostile al lusso: avrebbe fatto bruciare le raffinate vesti tanto care alle ricche donne corinzie ed emanato leggi contro l’acquisto di schiavi, preferendo che il lavoro venisse affidato agli stessi corinzi.50 Inoltre avrebbe detestato l’ozio. La cosa interessante, comunque, è che anche a distanza di tempo si serbasse il ricordo di qualcuno che aveva dedicato le sue politiche alla produzione di ricchezza.

L’altro personaggio degno di nota è l’aristocratico bacchiade Demarato, le cui vicende sono state dettagliatamente raccontate molto più tardi, all’epoca dell’imperatore romano Ottaviano Augusto, da Dionigi di Alicarnasso, un autore non sempre affidabilissimo. Dopo la cacciata dei Bacchiadi, intorno al 655 a.C. Demarato sarebbe fuggito a Tarquinia, dove avrebbe sposato una nobildonna locale. Quest’ultima gli avrebbe dato un figlio, di nome Tarquinio, destinato a diventare il primo re etrusco di Roma. Sembra che al momento della fuga Demarato avesse portato con sé alcuni artigiani.51 Ora, che ci sia stata una diaspora corinzia e che i Bacchiadi abbiano avuto parte attiva nella creazione delle colonie corinzie d’oltremare, è cosa certa. Verso il 733 a.C. fondarono quella che sarebbe divenuta la città greca più potente della Sicilia, Siracusa.52 Successivamente stabilirono una colonia a Corcira, con cui ebbero a volte rapporti turbolenti. Corcira, che era uno degli insediamenti corinzi sparsi lungo le coste dell’Epiro e dell’Illiria, fondò a sua volta una colonia a Epidamno (l’odierna Durazzo, in Albania) e, con Siracusa, ebbe la funzione di proteggere i commerci diretti verso l’Adriatico e lo Ionio. Le colonie adriatiche assicuravano l’accesso alle riserve d’argento dell’entroterra balcanico, e questo getterebbe qualche lume su dove Corinto si procurasse l’argento per coniare le sue belle monete. Quando, all’inizio del IV secolo a.C., il tiranno di Siracusa Dionisio cercò di estendere il suo controllo alle acque del Mediterraneo centrale, «decise di seminare città sul Mare Adriatico» e lungo le coste ioniche, «per garantire la sicurezza alla via per l’Epiro e avere in quella regione sue città che potessero offrire riparo alle navi».53 Tanto per Siracusa quanto per Corcira ci si è chiesti se furono fondate per proteggere rotte esistenti o per accogliere la popolazione eccedente che Corinto non era in grado di sfamare.54 A ogni modo, quando ebbero consolidato la loro presenza sul nuovo territorio, i coloni furono in grado di commerciare in prodotti di base, come il grano, consentendo alla madrepatria di alleggerire la pressione sulle risorse e liberandone così il potenziale di espansione.

È un po’ come il serpente che si morde la coda. In quel periodo i motivi che potevano indurre gli abitanti di una città greca a prendere la via del mare ed espatriare erano molti. Nella diaspora greca, al vertice della scala sociale c’erano gli esiliati politici; più sotto i mercanti e gli armatori, che guardavano con interesse ai nuovi mercati; c’erano poi gli artigiani, ben consapevoli del fatto che in regioni lontane, come l’Italia o la Francia meridionale, stava aumentando la domanda dei loro prodotti; e c’era infine chi, a Occidente, cercava terra da coltivare. La colonizzazione non fu il prodotto dell’impoverimento della madrepatria, ma semmai della sua crescente prosperità e del desiderio di consolidare i primi successi di Corinto e delle altre città che diedero vita a proprie filiazioni nel Mediterraneo. Ma come ci mostra la vicenda di Demarato di Corinto, all’orizzonte c’erano anche terre nelle quali ai greci era concesso di insediarsi solo in qualità di ospiti delle potenti popolazioni indigene. La più importante di queste ultime erano gli etruschi.