I

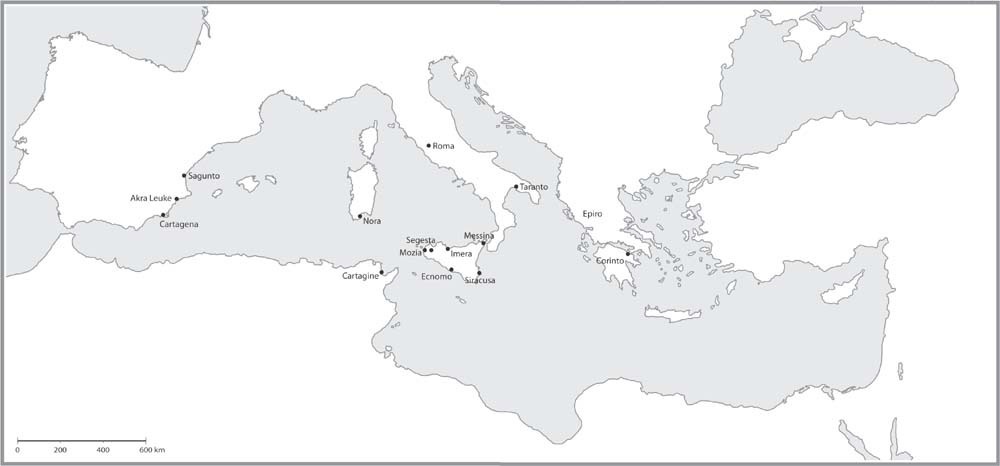

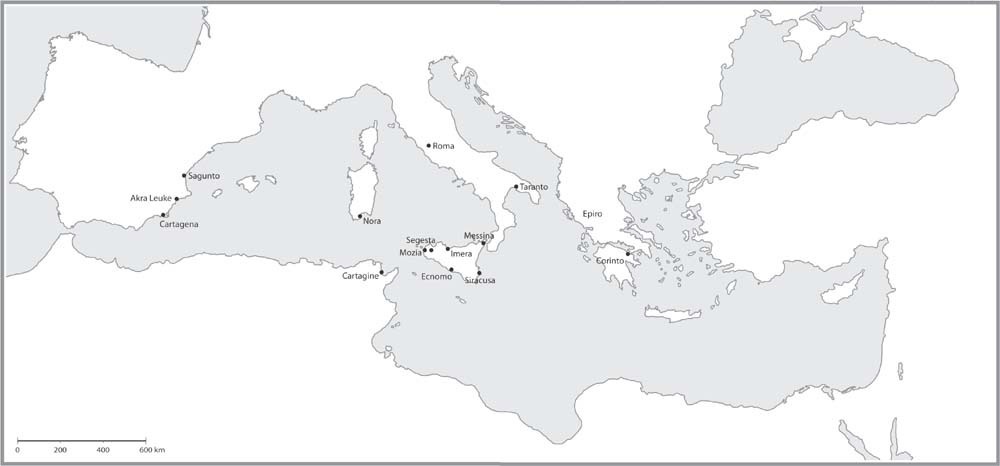

Mentre la guerra tra Atene e Sparta per il controllo dell’Egeo giungeva al culmine, più a ovest altre città greche erano impegnate in lotte per la sopravvivenza. Nel suo settore del Mediterraneo, Cartagine era una potenza navale di grande rilievo, proprio come Atene lo era più a est. Nel 415 a.C., mentre gli ateniesi attaccavano Siracusa, i cartaginesi si accontentarono di stare a guardare. Avevano potuto constatare che i greci erano internamente divisi e troppo impegnati a litigare per rivolgere la loro attenzione alle stazioni commerciali fenicie in Sicilia. Dal punto di vista cartaginese, qualsiasi cosa indebolisse la potenza greca in Sicilia era benvenuta. La sconfitta delle forze ateniesi pose però un problema, al quale Cartagine seppe peraltro rispondere tempestivamente. Non era la prima volta che i siracusani minacciavano di acquisire il dominio dell’isola, ma le vere difficoltà giunsero di nuovo dagli elimi di Segesta i quali, non contenti del caos che avevano provocato chiamando in causa gli ateniesi, si rivolsero a Cartagine per chiedere aiuto contro gli antichi rivali, i greci di Selinunte. I cartaginesi avevano buone ragioni per sostenere Segesta. La città sorgeva in una zona ad alta densità di colonie puniche, cioè fenicie, in particolare Panormo (Palermo) e Mozia. Quando, nel 410, i segestani si dichiararono pronti a diventare vassalli di Cartagine in cambio di protezione, l’assemblea cartaginese capì che era arrivato il momento di consolidare il dominio fenicio nella Sicilia occidentale.1 L’appello dei segestani segnò un momento decisivo nel passaggio da una libera confederazione di alleati e di stazioni commerciali presieduta da Cartagine a un impero cartaginese che includesse tra i suoi sudditi non solo altri fenici, ma anche i popoli assoggettati: i «libii», come gli autori greci chiamavano i berberi del Nordafrica, gli elimi, i siculi e i sicani di Sicilia, oltre ai sardi e agli iberi.

Ma ad animare l’élite cartaginese – all’epoca la città era infatti controllata da un gruppo di potenti famiglie che ne dominavano il Senato – c’erano anche altri fattori, di natura personale. Pare che un importante cartaginese dal nome assai comune di Annibale avesse maturato un profondo odio per tutti i greci a causa dell’uccisione di suo nonno, Amilcare, caduto in battaglia contro l’esercito siracusano a Imera nel 480 a.C. Con una facile vittoria, sotto la guida del formidabile Annibale, nel 410 i selinuntini furono cacciati dal territorio di Segesta. L’anno seguente i cartaginesi diedero il via a una grande invasione, con truppe reclutate nell’Italia meridionale, nel Nordafrica, in Grecia e nella penisola iberica. Senofonte, nella sua un po’ scialba prosecuzione dell’opera di Tucidide, sostiene che Annibale portò con sé 100.000 uomini, probabilmente il doppio della cifra reale.2 Con l’aiuto di sofisticate macchine d’assedio, costruite sul modello di quelle familiari ai fenici del Vicino Oriente, le mura di Selinunte furono aperte dopo appena nove giorni. Gli abitanti della città pagarono a caro prezzo la propria resistenza: 16.000 selinuntini furono passati a fil di spada e 5000 furono ridotti in schiavitù. Fu poi la volta del sacco di Imera, dove 3000 prigionieri di sesso maschile furono immolati al fantasma del nonno di Annibale nel punto esatto in cui era stato ucciso nel 480 a.C.3 I cartaginesi non si erano semplicemente abbandonati alla furia cieca, ma erano determinati a costruirsi un dominio stabile su gran parte della Sicilia a spese di Siracusa. Non si trattò, tuttavia, di una guerra «etnica» tra fenici e greci: i cartaginesi inviarono un’ambasciata ad Atene, e gli ateniesi, giunti alle battute conclusive del conflitto con Sparta, si mostrarono ben disposti nei loro confronti, dal momento che erano alla disperata ricerca di alleati.4 Atene e Cartagine potevano anche sperare di beneficiare di mutui scambi commerciali, una volta ristabilita la pace nel mondo greco.

Nel 407 i cartaginesi misero 120.000 uomini a bordo di 120 triremi, se dobbiamo dare credito ai numeri piuttosto iperbolici di Senofonte, e invasero la Sicilia occidentale. Nonostante un contingente di tali proporzioni, ci vollero sette mesi prima che Agrigento si arrendesse per fame. La città fu spogliata delle sue pregiate opere d’arte, tra cui il toro di bronzo all’interno del quale, si diceva, nel VI secolo a.C. un tiranno del luogo usava arrostire le sue vittime.5 L’acquisizione di questi tesori convertì i cartaginesi agli stili artistici greci, e nel III secolo a.C. l’arte e l’architettura greca avrebbero completamente conquistato Cartagine. La Sicilia occidentale era ormai sotto il diretto controllo della città fenicia, che cominciò così a rivolgere lo sguardo a est, verso Gela, che, situata presso la costa meridionale, avrebbe potuto aprire l’accesso a Siracusa. Vedendo gli abitanti di Gela darsi alla fuga e le città greche cadere una dopo l’altra, i siracusani si affrettarono a negoziare la pace. Dal canto loro i cartaginesi, che per mobilitare l’esercito e la marina avevano speso somme enormi, offrirono condizioni sufficientemente generose. I territori conquistati nella Sicilia occidentale e sudorientale rimasero soggetti al controllo cartaginese, ma la popolazione greca fu invitata a tornare, mentre il versante orientale della Sicilia, abitato da greci e siculi, rimase indipendente, avendo ormai Cartagine raggiunto i suoi obiettivi principali.

Tra le vittime del conflitto vi fu anche la democrazia. Siracusa tornò sotto il tallone di un longevo tiranno, Dionisio I (morto nel 367 a.C.), il primo di una temutissima dinastia. Si narrava che uno di questi tiranni, consapevole dell’odio che lo circondava, rimase stupito quando seppe che una vecchia pregava regolarmente in un tempio della città per la sua salute. Allora la fece chiamare e le chiese il motivo di tanto zelo. Per nulla intimidita, la donna rispose che lo giudicava un terribile despota, ma ricordava bene il tiranno dell’epoca della sua lontana giovinezza, un orrendo autocrate, cui era succeduto un personaggio peggiore, e dopo questo un altro ancora peggiore. Perciò pregava affinché il tiranno attuale non morisse: l’esperienza le aveva insegnato che, se fosse morto, gli sarebbe succeduta una figura di inimmaginabile crudeltà. Colpito dalla franchezza della risposta, il tiranno fece consegnare alla vecchia una borsa d’oro. I tiranni di Siracusa basavano il loro potere sulla forza bruta e non fingevano neppure di agire come monarchi costituzionali, ma erano anche uomini di gusto e di cultura: una precedente generazione di tiranni siciliani si era meritata le lodi di Pindaro e la nuova seppe avvalersi di filosofi come Platone, che nel 388/387 a.C. visitò Siracusa, per tornarvi – sembra – parecchie volte in seguito nella speranza di indurre i successori di Dionisio I a realizzare un ordinamento politico ispirato ai princìpi della sua filosofia.6 Anche se gran parte dell’importante corrispondenza tra Platone e i signori di Siracusa è oggi considerata un’invenzione di epoca più tarda, la storia dei legami tra il filosofo e la corte siracusana ci ricorda di nuovo che in quest’epoca sulle rotte del Mediterraneo viaggiavano non solo merci greche, ma anche idee greche.

Dionisio I fu l’uomo che concluse la pace con Cartagine, ma fu anche colui che nel 398 a.C. riaprì le ostilità con la città punica impadronendosi di Mozia, prezioso possedimento fenicio nella Sicilia occidentale. Gli uomini della città furono massacrati, mentre le donne e i bambini furono venduti come schiavi. I mercanti greci stanziati in città furono crocifissi come traditori.7 La storia di Mozia era giunta all’epilogo, ma per Siracusa, questo fu l’inizio di un’aspra guerra, che nel 396 portò un’imponente flotta cartaginese davanti alla città, ancora una volta minacciata di distruzione. E ancora una volta i siracusani sfruttarono la conformazione del loro porto per respingere la flotta nemica, sferrando nel contempo un attacco contro le relative forze di terra. Vedendosi ormai sconfitto, il comandante cartaginese Imilcone strinse un accordo segreto con Dionisio e trasse in salvo il maggior numero possibile di soldati cartaginesi, abbandonando sul campo i suoi alleati iberici, sicani e libici. I villosi iberi, mercenari di professione, furono inglobati nell’esercito siracusano. Ad aggravare ulteriormente la situazione furono i disordini scoppiati nei possedimenti cartaginesi in Nordafrica, e per un attimo Cartagine stessa parve sul punto di essere sopraffatta da una massa di schiavi e ribelli che si era radunata nei pressi dell’odierna Tunisi, a un passo dalla città. I rivoltosi furono dispersi, ma la capitale punica era stata sconvolta da un terremoto politico. Non restò altra soluzione che cedere al tiranno di Siracusa le città strappate con il precedente trattato, anche se l’umiliazione fu temperata dal fatto che gli insediamenti punici rimasero sotto il controllo cartaginese. Dionisio volse a questo punto la sua attenzione altrove, compiendo ambiziose incursioni in altre zone del Mediterraneo: nel 384 saccheggiò Pyrgi, porto dell’etrusca Caere, portandosi via un ingente tesoro di 1500 talenti, sufficiente a pagare un grande esercito. Probabilmente lo fece per guadagnare prestigio, perché i suoi inviati ai Giochi olimpici di quell’anno erano stati sbeffeggiati come rappresentanti di un tiranno non molto migliore del re persiano. Dionisio non cercò di fondare un impero siracusano, ma di consolidare con implacabile rigore il proprio potere personale, un’ambizione che gli ateniesi avevano tacitamente avallato conferendogli il titolo di «arconte di Sicilia».8 Deciso a riaprire la lotta per il controllo totale dell’isola, il tiranno lanciò Siracusa in una serie di scontri con Cartagine che si conclusero nel 375 con la disfatta dell’esercito cartaginese: dei 15.000 soldati nemici, due terzi furono uccisi e un terzo ridotti in schiavitù. Ma Cartagine contrattaccò, sconfiggendo a sua volta Dionisio e catturando 14.000 soldati siracusani. Alla fine i cartaginesi conservarono il controllo dei loro tradizionali domini nella Sicilia occidentale e recuperarono le posizioni in alcune delle città a suo tempo conquistate da Annibale.

II

Nonostante l’ostilità che aveva caratterizzato i rapporti dei cartaginesi con Siracusa, queste guerre ebbero l’effetto di legare più saldamente Cartagine al mondo greco. La città si era ormai completamente staccata dalla Fenicia ed è improbabile che nella Cartagine del IV secolo a.C. gli scambi commerciali con Tiro e Sidone continuassero ad avere qualche importanza, in confronto alla rinnovata intensità dei contatti con le città greche dell’Ellade, della Sicilia e dell’Italia. Dopo aver assimilato il loro dio Melqart a Eracle, i cartaginesi, convinti di avere offeso Demetra per averne saccheggiato uno dei templi in Sicilia, importarono in patria il culto della dea, cercando persino, con l’aiuto dei residenti greci, di celebrare i riti del tempio secondo la loro liturgia.9 Impararono il greco e, quando le relazioni con gli elleni tornarono a deteriorarsi, fu fatto divieto di studiarlo e parlarlo, segno evidentissimo che il greco era diventato la seconda lingua delle élite locali. Queste ultime sfruttavano attivamente la fertile fascia litoranea nordafricana, spesso attraverso floridi poderi situati nei dintorni della città e ricchi di grano, frutta e vino. I centri minori fondati dai fenici lungo la costa erano ormai diventati città tributarie. Nel frattempo la mescolanza con la popolazione locale era diventata sempre più diffusa, anche tra le famiglie cartaginesi altolocate, che talvolta avevano legami di parentela con i locali re berberi o con l’élite greca di Sicilia. Cartagine era diventata una città cosmopolita di forse 200.000 abitanti, con immensi quartieri suburbani, un porto navale e uno scalo mercantile.

Per tutto il IV secolo a.C. i cartaginesi marcarono Siracusa molto da vicino, lottando per il controllo delle acque tra l’Africa e la Sicilia nonché dell’isola stessa. L’importanza di quel braccio di mare si palesò nel 344-343 quando l’ammiraglio corinzio Timoleonte divenne il salvatore di Siracusa. La sua fama era legata alla congiura da lui ordita per uccidere il fratello, che si era proclamato tiranno di Corinto. Plutarco racconta che, quando i due suoi congiurati compirono l’assassinio, lui si coprì il volto e pianse.10 Agli occhi della disillusa nobiltà siracusana Timoleonte parve l’alleato ideale per contrastare la spietata politica della dinastia di Dionisio. Siracusa era nata come colonia corinzia, e in città persisteva l’idea che il luogo cui rivolgersi in caso di necessità era Corinto, sebbene quest’ultima non fosse più una delle capitali economiche e politiche del mondo greco e disponesse ormai di una flotta piuttosto modesta. I cartaginesi inviarono una squadra navale per impedire l’arrivo di Timoleonte, ma questi riuscì a eluderla, e così si trovarono invischiati nell’ennesima devastante guerra: nel 341, 3000 di loro perirono in battaglia nella Sicilia occidentale, e al suo rientro in patria il generale Asdrubale fu crocifisso, punizione consueta in caso di incompetenza sul campo di battaglia. Cartagine conservò i propri domini nella Sicilia occidentale, ma Timoleonte assurse a figura preminente dell’isola, riuscendo a favorire l’instaurazione di un sistema di governo aristocratico in quasi tutte le città siceliote. Per un paio di decenni i tiranni passarono di moda. Ma l’effetto più significativo fu che i sicelioti parvero avere compreso l’importanza della cooperazione.11

All’epoca di Plutarco, morto nel 120 d.C., Timoleonte era considerato un eroe, un eletto degli dèi che aveva «reciso i nervi della tirannide» e liberato la Sicilia dal potere dei barbari punici. Ma Timoleonte non fu troppo diverso dai tiranni che lo avevano preceduto. Si impadronì del potere con l’aiuto di mercenari e, con l’eliminazione dei despoti dell’isola, intese affermare la supremazia di Siracusa, a lungo contestata. Un suo indubbio titolo di merito è che, giunto alla vecchiaia e malato di cataratta, ebbe il buonsenso di ritirarsi, tra gli onori del popolo siracusano. E un altro elemento a suo favore è che seppe propiziare la ripresa economica in gran parte della Sicilia. Sotto la sua guida furono ricostruite varie città, comprese molte di quelle che erano state devastate dalla guerra con i cartaginesi. Agrigento e Gela tornarono a nuova vita, e altrettanto importanti furono l’espansione e la prosperità dei centri greci minori. Nei pressi di Scornavacche, nella Sicilia sudorientale, sorgeva una piccola cittadina greca che, dopo essere stata distrutta da un attacco di siculi nel 405 a.C., risorse come centro ceramistico grazie all’azione congiunta dell’antica popolazione siceliota e dei nuovi coloni (Timoleonte fece arrivare in Sicilia dalla Grecia e dalle città greche dell’Italia meridionale qualcosa come 60.000 coloni).12 Sul finire del IV secolo le esportazioni di grano dalla Sicilia ad Atene si fecero sempre più regolari e, a giudicare dall’enorme quantità di monete corinzie di questo periodo trovate nell’isola, molto intensi dovevano essere anche i contatti commerciali via mar Ionio con Corinto, punto d’accesso delle derrate alimentari siciliane in Grecia.13 Ascrivere interamente il merito di tanta prosperità agli sforzi di Timoleonte sarebbe però eccessivo. Il IV secolo, infatti, vide un generale risveglio degli scambi nel Mediterraneo centrale. La virulenza della peste scoppiata durante la guerra del Peloponneso si attenuò e la popolazione poté riprendersi. Sia Cartagine sia le città siceliote godettero di periodi di pace sufficientemente lunghi per ripristinare i contatti con l’Est e con l’Ovest. Cartagine stabilì legami commerciali con Atene e riuscì a sfruttare a fondo anche i suoi collegamenti con la Spagna.

L’ultimo grande conflitto tra Cartagine e Siracusa scoppiò nel 311. Amilcare, il comandante cartaginese della Sicilia occidentale, trovò un temibile nemico in Agatocle, che dopo aver cancellato la costituzione di Timoleonte si proclamò tiranno di Siracusa. Come i suoi predecessori, Agatocle mirava a porre tutta l’isola o gran parte di essa sotto il controllo siracusano. Amilcare riteneva che il modo migliore per servire gli interessi di Cartagine fosse lasciare che Siracusa dominasse sulla Sicilia orientale e centrale, ma quando i cartaginesi si accorsero che Agatocle aveva messo pericolosamente gli occhi su Agrigento, non lontana dai loro insediamenti nella Sicilia occidentale, cominciarono a preoccuparsi. Nel 311 Agatocle marciò su Agrigento con un cospicuo contingente militare, neutralizzato però dall’arrivo di una flotta cartaginese di 50-60 navi. L’anno seguente Amilcare sbarcò in Sicilia 14.000 uomini (dei quali solo uno su sette era cittadino cartaginese) e, con l’aiuto di forze locali contrariate dalle ambizioni di Agatocle, dilagò nell’isola. Il tiranno di Siracusa capì di avere osato troppo: la guerra in Sicilia era ormai persa e i suoi possedimenti si ridussero alla sola Siracusa. Oltre alla città, però, Agatocle aveva anche denaro e soldati: 3000 mercenari greci e altri 3000 fra etruschi, sanniti e celti reclutati in Italia. Aggiungendo 8000 uomini arruolati sul posto, organizzò una flotta di 60 navi e nell’agosto 310, forzando un blocco navale cartaginese, raggiunse il litorale nordafricano. Con straordinaria audacia, fece scendere a terra le truppe, bruciò le sue navi (non c’erano infatti abbastanza uomini per presidiarle) e si mise in marcia con il suo esercito verso Cartagine, accampandosi nei pressi della vicina Tunisi.14 Cartagine, insomma, era assediata dai siracusani proprio mentre Siracusa era assediata dai cartaginesi.

Senza l’appoggio di una grande flotta, attaccare Cartagine, con il suo facile accesso al mare, era impossibile. Né la sola conquista della fascia costiera poteva costringere la città alla resa. Privata dei suoi fertili campi e frutteti, la città dovette tuttavia soffrire non poco. Quando Agatocle sferrò l’attacco di terra, i suoi alleati libici, forse 10.000 uomini, disertarono e 3000 dei suoi mercenari italici e greci caddero in battaglia. Di lui uno storico ha detto: «Non era un secondo Alessandro, né per genio né per risorse».15 Agatocle comprese, però, che era arrivato il momento di siglare la pace e, come prevedibile, il quadro della Sicilia tornò al suo antico assetto, con la parte occidentale in mano a Cartagine e quella orientale e centrale in mano ai greci.16 Sorprendentemente, questa sconfitta non segnò la fine di Agatocle, il quale consolidò il suo potere assumendo il nuovo titolo di «re della Sicilia», sull’esempio dei re greci che, a partire da Filippo e Alessandro di Macedonia, si erano imposti come sovrani nel Mediterraneo orientale. Le sue ambizioni imperialistiche si volsero altrove, in particolare verso l’Adriatico, stringendo un’alleanza matrimoniale con Pirro, re dell’Epiro, cugino di Alessandro Magno e generale di pari talento, e concludendone un’altra con i Tolomei d’Egitto. Conquistò il controllo delle isole di Corcira e di Leucade, nel mar Ionio, ed estese il suo dominio anche all’Italia meridionale, che invase due volte. Dietro di sé, tuttavia, non lasciò molto: contrariamente a quanto aveva sperato, non riuscì a crearsi una dinastia, e il suo impero marittimo non sopravvisse alla sua morte, avvenuta nel 289 a.C.17

Il vero lascito di Agatocle furono la sopravvivenza e la prosperità del suo acerrimo nemico, Cartagine, cui i romani chiesero di rinnovare il trattato commerciale siglato nel 509 a.C. Ma se alla fine del VI secolo i cartaginesi potevano guardare ai romani come a semplici vicini, relativamente utili, degli alleati etruschi, ora avevano a che fare con una potenza di non poco rilievo in Italia, che nel giro di qualche generazione avrebbe iniziato a scalzarli dalla Sicilia. Per comprendere questi sviluppi è necessario, ancora una volta, fare un passo indietro.

III

La preminenza o, meglio, la supremazia raggiunta da Roma nella penisola italica verso il 300 a.C. era il risultato di una serie di guerre combattute sul territorio. Roma non aveva l’ambizione di diventare una potenza navale, e i trattati con Cartagine, rinnovati nel 348 a.C., indicano che quando affrontavano il mare i romani lo facevano da mercanti, non da guerrieri. Tali trattati garantivano a Roma di operare al di fuori della sfera di influenza cartaginese, in particolare della Sicilia, anche se in tempi di gravi carestie, per esempio nel 493 a.C., il grano veniva portato in città direttamente dall’isola.18 La principale preoccupazione dei primi romani fu sconfiggere i popoli vicini: per esempio i volsci, calati a poco a poco dagli Appennini con l’intento di insediarsi nell’ampio territorio del Lazio a sud di Roma. Nel 390 i romani dovettero fronteggiare anche la grave minaccia dell’invasione gallica, dalla quale, come si sa, si salvarono grazie allo strepito notturno delle oche. Più complesse erano le relazioni con gli etruschi, con cui avevano in comune notevoli tratti culturali; ma la distruzione di Veio, una delle più grandi città etrusche a pochi passi da Roma, nel 396 a.C. non fu che il primo passo nel processo di assoggettamento dell’Etruria meridionale.19 Dopo la caduta di Veio, le altre città etrusche non furono distrutte, ma attratte da Roma in una rete di alleanze. La ricca Caere, sconfitta nel 353 a.C., fu trasformata in un alleato subalterno, perdendo il controllo di parte del suo litorale, compreso il porto di Pyrgi, da tempo frequentato e abitato da mercanti greci e cartaginesi. Non è quindi un caso se, a pochi decenni dalla loro espansione sulla costa dell’Etruria meridionale, i romani furono in grado di allestire possenti flotte e sconfiggere la marina cartaginese nelle acque di Sicilia. Oltre ad acquisire stazioni costiere in Etruria, i romani misero mano alla costruzione di un proprio porto a Ostia, anche se la sua funzione originaria era quella di convogliare nel Tevere le merci provenienti dall’Italia greca e dall’Etruria e destinate a rifornire l’Urbe.20

I mercantili andavano e venivano, ma la flotta militare romana sorse, armata di tutto punto, quasi dal nulla. Alle minacce provenienti dal mare i romani rispondevano passivamente: nel 338 a.C. i pirati volsci di Anzio, sulla costa laziale, irruppero alle foci del Tevere ma furono respinti, e i romani presero come trofeo i rostri delle loro navi distrutte, che furono collocati sulla tribuna usata per pronunciare i discorsi nel Foro.21 Qualche anno dopo, intorno al 320, un trattato con la città di Taranto, fondata da coloni spartani, stabilì che le navi romane non dovevano navigare nel golfo prospiciente la città, definendo in tal modo una sfera d’influenza tarantina e tutelando gli interessi commerciali di quello che era diventato il centro greco più importante dell’Italia meridionale, capo di un’alleanza di città denominata Lega italiota.22 Si potrebbe pensare a un patto d’amicizia, ma la spiegazione più probabile di questo accordo è che le campagne di terra dei romani contro i sanniti e altri nemici stavano portando gli eserciti dell’Urbe sempre più vicino alle città greche: si rendeva dunque necessario tracciare una linea di confine. Spesso i trattati, i contratti e gli altri accordi legali contemplano possibilità che non corrispondono a situazioni immediate, o nemmeno probabili, e nulla prova che Roma stesse allora cercando di allestire una grande flotta, anche se nel 311 a.C. i duumviri navali ricevettero l’incarico di costruire una classis (flotta) e di provvedere al suo ricovero.23 Con ogni probabilità, però, si trattava di una flotta esigua.

Durante le guerre sannitiche l’esercito romano, nel tentativo di accerchiare le ingenti e pugnaci forze nemiche, si spinse sempre più a sud. Quando, nel 282 a.C., una decina di navi sotto il comando romano entrarono nel golfo di Taranto, i tarantini le attaccarono. Pur avendo perso metà della loro squadra, i romani non si lasciarono intimidire e posero una guarnigione in un’altra città del golfo, Turi (in greco Thoúrioi), che aveva invocato l’aiuto di Roma contro le incursioni dei popoli stanziati nell’entroterra lucano. Se Taranto si era decisa ad attaccare, non era stato sicuramente per la paura di perdere il controllo del mare: dieci navi non potevano certo competere con le centinaia che le città marinare greche erano in grado di schierare. Il vero timore era che la presenza romana in terraferma potesse compromettere la tenuta della Lega italiota, mettendo le città greche dell’Italia meridionale l’una contro l’altra.24 La paura di Roma indusse i tarantini a guardare al di là dell’Adriatico e a invocare l’aiuto di Pirro, re dell’Epiro. E poiché costui sosteneva di discendere da Achille, la sua campagna contro Roma, che andava ormai affermando di essere stata fondata dai discendenti di Enea, sembrava echeggiare la guerra di Troia. Che Pirro si immaginasse come futuro signore del Mediterraneo, capo di un impero occidentale non meno vasto di quello, sia pure effimero, creato dal cugino Alessandro in Oriente, è cosa tutt’altro che certa. Forse voleva semplicemente incassare i lauti compensi che i greci d’Occidente erano disposti a sborsare in cambio di un’armata mercenaria tanto formidabile, strutturata in falangi e dotata di elefanti. Come i tarantini temevano, alcune città dell’Italia meridionale scelsero di schierarsi con Roma, anche se ai primi successi di Pirro sul suolo italico alcune di quelle che si erano unite a Roma mutarono opportunisticamente alleato. Tra il 280 e il 275 il sovrano epirota dominò la scena dell’Italia meridionale e centrale. Ma le vittorie «di Pirro» non gli giovarono granché, e qualche anno dopo la sua forzosa ritirata Roma ebbe ragione di Taranto. Le città greche dell’Italia meridionale ripresero i propri traffici, non senza qualche occasionale omaggio all’indirizzo di Roma (per esempio un’emissione speciale di monete con il ritratto della dea Roma).25 Finché continuarono a concepirsi come una potenza radicata nel territorio laziale, i romani non ebbero né il desiderio né la capacità di controllare i centri del profondo Sud. Si limitarono alla creazione di pochi insediamenti: Paestum, Cosa, in Etruria, e Ariminum (Rimini) erano presìdi costieri a protezione delle vie di comunicazione in terra e in mare lungo le sponde italiche; ma l’attenzione si appuntò soprattutto sulla difesa dell’interno, per esempio dei confini del territorio sannita, su cui avrebbe vigilato la nuova colonia di Beneventum (Benevento).26

A portare Roma fuori dal guscio dell’Italia furono le guerre puniche. I cartaginesi erano scesi anch’essi in campo nella guerra contro Pirro, e nel 276 avevano riportato una grande vittoria navale, affondando ben due terzi della flotta avversaria, composta da oltre cento navi.27 La prima guerra punica fu combattuta in Sicilia e in Africa, ed estese l’influenza di Roma oltre la barriera del mare aperto. La seconda, caratterizzata in prevalenza da campagne terrestri, portò i romani in Spagna, anche se, con la discesa di Annibale attraverso le Alpi, il principale teatro delle operazioni fu l’Italia. La terza, di breve durata, vide Roma inserirsi più a fondo nelle vicende africane e culminò, nel 146 a.C., con la distruzione di Cartagine. L’aspetto singolare è che, almeno all’inizio, gli intenti dei romani erano tutt’altro che chiari. Certo, essi non si misero in moto con l’obiettivo di annientare Cartagine, con cui avevano antichi trattati e nessun palese conflitto di interesse.28 Tra la prima e la seconda guerra ci fu persino un periodo di pace, durante il quale le relazioni, se non la fiducia, furono ripristinate. Ma alla fine del ciclo Roma arrivò a imporsi come potenza mediterranea, estendendo il proprio dominio non solo sulle macerie di Cartagine, ma anche su ampie porzioni della Grecia. Forse si tratta dell’ennesimo esempio di un impero acquisito «in un accesso di distrazione». Roma mise mano alla costruzione di una grande flotta militare solo quando la prima guerra punica la rese necessaria. Le due città furono trascinate in una lunga serie di scontri, tra cui alcune delle più grandi battaglie navali dell’antichità, con decine di migliaia di morti, sia in terra sia in mare. Non a caso gli storici hanno paragonato lo scoppio di questi conflitti a quello della prima guerra mondiale, quando un susseguirsi di incidenti relativamente modesti innescò un incendio che sconvolse immensi territori.29 Come la Grande Guerra fu ben più di un conflitto tra la Germania e l’alleanza anglo-francese, le guerre puniche furono molto di più che un conflitto tra Cartagine e Roma. Ben presto, infatti, entrarono in gioco altri interessi: le città iberiche, i re nordafricani, i capitribù della Sardegna e, durante la prima guerra punica, le città siceliote. Lo schieramento messo in campo da Annibale contro Roma comprendeva soldati gallici, etruschi e sanniti, e le flotte che l’Urbe inviò contro Cartagine erano composte da un gran numero di navi fornite dai greci (probabilmente la grande maggioranza) e da altri alleati dell’Italia centrale e meridionale. La designazione «puniche» fa invece erroneamente pensare che a dominare le guerre fu soltanto l’irriducibile rivalità tra Cartagine e Roma.30

IV

Gli storici antichi furono impressionati dalla lunghezza, dall’intensità e dalla brutalità delle guerre puniche. Lo storico greco Polibio, che sotto la protezione di uno dei generali protagonisti di quelle vicende belliche narrò l’ascesa di Roma, riteneva che la prima guerra punica fosse il più grande conflitto mai combattuto. La sola durata, dal 264 al 241 a.C., superava di gran lunga quella della guerra di Troia; e la seconda (218-201 a.C.), anch’essa lunga ed estenuante, lasciò dietro di sé una scia di devastazione agricola.31 La guerra con Cartagine ebbe origine in dispute lontane da Roma, ed entrambe le città non furono affatto certe che il modo migliore per tutelare i propri interessi fosse quello dell’intervento armato. La crisi iniziò con la presa di Messina da parte di un gruppo di mercenari campani già al servizio di Agatocle, tiranno di Siracusa, e noti come «mamertini» (uomini di Marte). Giunti in Sicilia negli anni Venti del III secolo a.C., si erano fatti conoscere per la loro turbolenza, compiendo razzie nelle città del versante orientale dell’isola. I romani rimasero coinvolti perché, grazie allo straordinario successo delle loro campagne militari in Italia, erano arrivati fino a Rhegion (Reggio Calabria), la città greca di fronte a Messina, e nel 270 a.C. l’avevano occupata. I romani, insomma, avevano di mira la Sicilia, ma ciò non significa che intendessero invaderla. Quando il nuovo tiranno di Siracusa, Ierone II, sconfisse in battaglia i mamertini, questi furono presi dal panico e inviarono ambascerie sia a Roma sia a Cartagine, chiedendo aiuto. Ierone non era una figura da sottovalutare: aveva rapporti commerciali e diplomatici con i Tolomei d’Egitto e, onorando una grande tradizione, non solo patrocinava i Giochi olimpici ma vi partecipava.32 Il caso volle che nelle vicinanze, nelle isole Eolie, ci fosse una flotta cartaginese, il cui ammiraglio riuscì a ottenere dai mamertini il permesso di installare una propria guarnigione a Messina.33

Tuttavia i mamertini, ai quali non piaceva affatto trovarsi in posizione subordinata, ebbero un ripensamento e si rivolsero a Roma, chiedendo appoggio contro i cartaginesi. Persuadere il Senato che la città doveva lasciarsi invischiare in una guerra fuori dei confini della penisola fu tutt’altro che facile. D’altro canto, stando a Polibio, molti romani temevano che Cartagine estendesse il proprio controllo sull’intera Sicilia e iniziasse a interferire con le questioni italiane.34 Secondo un’altra versione, il Senato si pronunciò contro l’intervento, e la decisione di combattere fu votata dall’Assemblea popolare. In ogni caso, non fu decretata una guerra contro Cartagine. Il generale romano inviato in Sicilia sferrò l’attacco contro Ierone e contro i cartaginesi. La sua missione era quella di difendere Messina dai nemici dei mamertini, perciò è altamente improbabile che intendesse conquistare la Sicilia e liberare l’isola dalle truppe puniche. Semmai l’obiettivo era quello di ripristinare l’equilibrio di potere nella regione. Alla fine, comunque, i mamertini riuscirono a cacciare la guarnigione punica con le loro forze, e il comandante cartaginese, una volta rientrato in patria, fu crocifisso a comune ammonimento. I romani incontrarono notevoli difficoltà a superare lo stretto di Messina in presenza della poderosa flotta cartaginese stazionata alle Eolie, tanto più che il loro generale non aveva alcuna esperienza delle tempestose acque tra l’Italia e la Sicilia. L’aiuto diretto di Roma ai mamertini fu quindi privo di continuità. E quando si manifestò, non fece che indurre Ierone e Cartagine a stringere una scellerata alleanza. I romani erano penalizzati da una sostanziale carenza di navi. Il loro comandante, Appio Claudio, rivolse a Taranto, Velia, Napoli e altre città greche la richiesta di una flotta di triremi e pentecontere.35 Si narra che, dopo avere sconfitto la flotta romana, i cartaginesi inviarono nell’Urbe un altezzoso messaggio: scendete a più miti consigli, o non vi potrete avvicinare al mare nemmeno per lavarvi le mani.36 In ogni caso, Cartagine sperava nella pace.

Ma i romani erano troppo fieri per lasciarsi intimidire, e nel 263-262 schierarono in Sicilia un esercito di almeno 40.000 uomini. Ierone di Siracusa ne fu impressionato e decise di dare il suo appoggio al probabile vincitore, abbandonando i cartaginesi e abbracciando la causa di Roma (sarebbe poi stato debitamente ricompensato). Ancora più rilevante fu il fatto che i romani trovarono il modo di trasportare via mare un gran numero di soldati, molti dei quali erano confederati italici; dal canto loro, i cartaginesi concentrarono ad Agrigento numerosi mercenari iberici, gallici e liguri.37 Roma ebbe la meglio, mise a sacco la città, vendendone i 25.000 abitanti come schiavi, e diede avvio a quello che ora poteva ritenersi un realistico piano di espulsione dei cartaginesi dalla Sicilia.38 Il che non significa che Roma si immaginasse come la futura padrona di una Sicilia colonizzata. Le sue ambizioni erano più modeste: in un periodo di enorme espansione demografica, le sarebbe bastato assicurarsi l’accesso al grano dell’isola. Anche se nelle generazioni successive gli ottimati dell’Urbe esprimeranno tutto il loro disprezzo per chi dedicava la vita all’attività mercantile, quando fu chiaro che la guerra poteva essere vinta si profilarono valide ragioni commerciali per andare avanti.39

Roma aveva però bisogno di una forza navale all’altezza della situazione. Polibio ci informa che fu solo a questo punto che i romani iniziarono ad allestire una vera e propria flotta.40 La cospicua dipendenza dalle navi degli alleati greci e dei clienti etruschi lasciò il passo alla creazione di una flotta militare ben più consistente delle dieci o dodici imbarcazioni affidate alle cure dei duumviri navali. Come ciò fu possibile è un enigma ancora più grande dell’analogo caso spartano. Sparta, infatti, aveva potuto giovarsi dell’esperienza delle vicine città greche, molte delle quali rientravano nella sua sfera d’influenza. Ora, nel 261 o 260 a.C., si stabiliva che Roma dovesse dotarsi di 100 quinqueremi e 20 triremi. Una quinquereme cartaginese catturata in battaglia servì da modello.41 Come riuscirono a formare gli equipaggi delle nuove navi, come acquisirono le competenze marinare indispensabili per navigare sulle insidiose acque del Tirreno e dello Ionio, come seppero venire a capo dell’intrico di travi e legni sagomati, e come furono in grado di fare tutto questo in sessanta giorni dal taglio del legname (così riferirà, più tardi, Plinio il Vecchio) è un mistero (fra l’altro, l’uso di legno non stagionato, e dunque destinato a essiccarsi e contrarsi, avrebbe dovuto provocare seri problemi). C’è veramente da credere a Polibio secondo il quale le navi erano «difettose di attrezzatura e poco agili».42 Il sartiame e il bitume per gli scafi dovettero essere reperiti all’esterno o fabbricati da zero. Pare che gli equipaggi romani ricevessero un intensivo addestramento a terra, imparando a remare in secca per poi cimentarsi in mare. A conferma che l’allestimento della flotta romana poté effettivamente avvenire in tempi rapidi depone anche il ritrovamento dei resti di una nave militare cartaginese sulle cui parti in legno sono incise lettere dell’alfabeto punico (le lettere fungevano anche da numeri), segno che a Cartagine le navi venivano costruite assemblando pezzi numerati. Ci è ignoto, invece, se i cantieri di assemblaggio romani fossero a Ostia o nelle città greche dell’Italia meridionale. In ogni caso, dovette trattarsi di un’operazione costosissima. Dopo le esitazioni iniziali, Roma si era votata alla guerra contro Cartagine, sebbene gli obiettivi non fossero ancora chiari. Combattere era diventata ormai una questione d’onore.

Anche sull’efficienza di questa flotta il dibattito è ancora aperto. L’esordio, a Lipari, fu disastroso: il comandante romano fu bloccato nel porto dell’isola e i suoi uomini rimasero talmente atterriti che si diedero alla fuga. Di lì a poco, però, la flotta riportò una vittoria in quelle stesse acque, a Mylai (Milazzo), sfruttando l’invenzione di un celebre, sia pur effimero, strumento d’abbordaggio, il «corvo» (kórax o corvus). Il congegno consisteva in un ponte mobile che, per compensare i problemi di manovrabilità delle navi romane, poteva essere calato in varie direzioni; all’estremità della rampa c’era un pesante dente di ferro, che non si limitava ad artigliare la nave nemica, ma ne perforava il ponte.43 Lo scopo era quello di permettere ai marinai romani l’arrembaggio delle navi cartaginesi e il confronto ravvicinato, in cui erano maestri. Ancora insicuri sul mare, i romani cercavano di trasformare le battaglie navali, a base di speronamenti, in surrogati di scontri terrestri, usando i ponti delle navi come campo di combattimento. Di anno in anno le flotte dei due contendenti si facevano sempre più poderose e micidiali. Polibio racconta che nella grande battaglia navale combattuta a Ecnomo, nella Sicilia occidentale, nel 256 a.C., si fronteggiarono 230 navi romane contro circa 350 (più probabilmente 200) imbarcazioni cartaginesi, per un totale di 150.000 uomini. Forse fu «la più grande battaglia navale della storia».44 Un altro scontro decisivo, combattuto in una fase successiva della guerra, nel 241 a.C., al largo delle isole Egadi, vide contrapporsi numeri non molto inferiori, segno che i cantieri sfornavano navi a pieno regime per compensare la terribile distruzione seminata dalle battaglie e dalle tempeste, nonché il naturale deterioramento delle imbarcazioni rimaste troppo in mare. Di fronte a una massa di navi di tali proporzioni, che non avrà confronti nei secoli successivi, non si può non rimanere impressionati, anche se occorre tener presente che negli autori classici la confusione in materia di cifre è una costante, e che i numeri potevano quindi essere facilmente gonfiati. Troppo spesso gli storici moderni si sono lasciati affascinare da conteggi che appaiono sensati solo se riferiti al totale complessivo delle navi messe in mare, e non soltanto alle eleganti triremi e quinqueremi; nel novero, insomma, devono essere computate anche le navi adibite unicamente al trasporto delle truppe, dei cavalli e, soprattutto, dei rifornimenti: senza acqua fresca e generose scorte di cibo (a rimpinguare le quali concorrevano in genere mercanti astutamente neutrali, che si posizionavano sulla costa in prossimità di una battaglia nella speranza di lucrare facili profitti), le navi da guerra potevano resistere al massimo un paio di giorni.

Grazie soprattutto al corvo, la battaglia di Ecnomo si risolse in uno splendido trionfo romano. La flotta dell’Urbe aveva imparato in fretta a ingaggiare combattimento in squadre molto compatte: a quel punto, l’unico problema rimaneva quello di tenere serrati i ranghi nell’infuriare degli scontri. Lo schema, che indubbiamente intendeva ricalcare l’assetto delle formazioni romane nelle battaglie campali, offriva un notevole vantaggio rispetto allo schieramento, assai meno compatto, della marina cartaginese, i cui ammiragli facevano assegnamento sull’agilità di manovra e sulla capacità di inseguimento delle loro navi. Puntando sulla maggiore velocità, i cartaginesi preferivano piombare a tutta forza sul fianco, o persino sulla poppa, della nave nemica, speronarla e affondarla. A Ecnomo, il loro obiettivo era evidentemente quello di circondare le navi romane e speronarle ai fianchi e sul retro.45 Nella storia della strategia navale, insomma, la battaglia di Ecnomo non è importante solo per il numero delle navi e dei marinai coinvolti, ma anche perché costituisce un interessante esempio di scontro tra due marine con concezioni tattiche molto diverse.46

La vittoria di Ecnomo schiuse alla flotta romana il canale di Sicilia e diede a Roma l’accesso all’Africa. Il grande piano era ormai quello di invadere il cuore dell’impero cartaginese. Ma attaccando Cartagine i romani non immaginavano che avrebbero conquistato la città, né tantomeno che l’avrebbero distrutta. Nel 256 a.C. la flotta romana sbarcò ad Aspis, poco a est della capitale punica, oltre 15.000 uomini, che saccheggiarono le fattorie e i villaggi dei dintorni, facendo incetta di schiavi (pare 20.000), fra cui numerosi prigionieri romani e italici che poterono così essere liberati. I romani, però, non riuscirono a conservare le posizioni in Africa, e così nel luglio 255 presero sconsolati la via del ritorno, riportando in Sicilia almeno 364 navi.47 Qui l’inesperienza in materia di navigazione provocò un disastro molto più rovinoso di qualsiasi sconfitta subita dalla marina cartaginese. I comandanti delle navi, infatti, ignorarono gli ammonimenti dei timonieri, evidentemente non romani, secondo i quali era imprudente navigare a ridosso della costa siciliana in un periodo dell’anno noto per lo scatenarsi di improvvise tempeste. Ma i romani volevano mostrare le loro bandiere, per intimidire le città della sponda meridionale della Sicilia e convincerle a sottomettersi. Così una violenta burrasca gettò acqua oltre le basse murate delle navi, affondando l’intera flotta, salvo 80 imbarcazioni, e annegando 100.000 uomini, forse il 15 per cento della forza lavoro disponibile allora in Italia: «Mai si sentì parlare di un disastro maggiore di questo, avvenuto per mare in un solo giorno» commenta Polibio.48

L’atto finale della prima guerra punica fu lo scontro navale consumato nel 241 a.C. al largo delle isole Egadi, nella Sicilia occidentale, dove la rediviva flotta romana affondò o catturò circa 120 navi cartaginesi. Cartagine capì che bisognava trattare. Le condizioni imposte da Roma furono pesanti, pur non mettendo in questione l’esistenza della città punica. Agli sconfitti fu chiesto un indennizzo di 8 tonnellate d’argento (3200 talenti), da versare nell’arco di dieci anni e, cosa più importante, fu ingiunto di rinunciare ai propri interessi in Sicilia e nelle isole al largo della costa siciliana. Cartagine si impegnò a non mandare più navi da guerra in acque italiche e a non attaccare Ierone di Siracusa, che avendo voltato loro le spalle era ora un fido alleato di Roma.49 Chi si avvantaggiò maggiormente della situazione fu proprio il tiranno siracusano, cui i romani demandarono la gestione ordinaria degli affari di Sicilia, non avendo l’ambizione di esercitare un controllo diretto sull’isola. Gli obiettivi della guerra erano venuti alla luce strada facendo, ma anche dopo la fine delle ostilità Roma non pretese nulla più che la neutralizzazione della potenza nemica. La flotta mercantile cartaginese poté così continuare a solcare il Mediterraneo, e doveva farlo se voleva pagare l’ingente quantità d’argento chiesta come indennizzo dal vincitore.

V

Se ci siamo soffermati sulla prima guerra punica è perché questo conflitto segnò l’atto di nascita della flotta romana. La seconda guerra punica fu, come convengono gli storici antichi, una naturale conseguenza della prima. Dopo la sconfitta, Cartagine si trovò esposta alla crescente pressione dei sovrani numidi che governavano l’entroterra nordafricano e dovette fare i conti anche con un grave ammutinamento tra i suoi mercenari dislocati in Sardegna, i quali uccisero il comandante e tutti gli altri cartaginesi che riuscirono a trovare sull’isola, e ai quali si unirono le truppe inviate in Sardegna a reprimere la rivolta. Alla fine i mercenari furono cacciati dall’isola ma, una volta giunti in Etruria, chiesero aiuto a Roma. Il Senato si dichiarò favorevole all’intervento: i romani erano infatti irritati perché Cartagine aveva arrestato 500 mercanti italici, accusati di avere rifornito di nascosto i ribelli. Cartagine avrebbe voluto ristabilire la propria autorità sulle zone della Sardegna un tempo soggette al suo dominio, ma di fronte alla fermezza di Roma piegò il capo e nel 238 offrì ai romani non solo 1200 talenti d’argento, ma l’intera Sardegna.50 In breve tempo Roma era dunque arrivata a controllare le due isole maggiori del Mediterraneo, riuscendo ad acquisire la Sardegna con semplici minacce. Cartagine era troppo esausta per mettersi a controbattere. Che Roma potesse controllare molto più di qualche porto e qualche centro costiero frequentato da mercanti punici è piuttosto inverosimile. Conquistare la Sardegna, con le sue migliaia di comunità riunite attorno ai signorotti indipendenti dei nuraghi, era impensabile. Né i sardi si mostrarono più bendisposti verso i romani che verso i cartaginesi: per riportare su di loro una vittoria significativa, Roma dovette attendere fino al 177 a.C.51 Ciò che interessava ai romani era la naturale posizione strategica della Sardegna, in grado di garantire il controllo delle acque tirreniche; non l’isola, dunque, ma la costa e i suoi porti, che, al sicuro dai pirati e dalle navi da guerra puniche, avrebbero potuto assicurare rifornimenti alla flotta romana. Roma aveva inaugurato consapevolmente una strategia mediterranea basata sul principio del controllo dei mari.

VI

L’acquisizione romana della Sicilia e della Sardegna, o più precisamente l’estromissione di Cartagine dalle due isole, stornò le mire cartaginesi a ovest. Alla capitale punica erano rimaste Malta, Ibiza e alcune stazioni mercantili nel Nordafrica e nella Spagna meridionale. E proprio in Spagna Amilcare Barca creò un impero ben più cospicuo, per grandezza e ambizioni, della rete di insediamenti commerciali fondati dai fenici molti secoli prima. Ciò che Amilcare cercava era un dominio in terraferma. La questione, già sollevata dagli storici antichi, è se intendesse procurarsi un possedimento personale o guadagnare a Cartagine un nuovo teatro di espansione, esteso alle miniere d’argento dell’antica Tartesso. Probabilmente era mosso da entrambi gli intenti. A Cartagine la famiglia di Amilcare, i Barcidi, era potentissima, benché, in virtù dell’ordinamento repubblicano vigente nella città, non incontrastata. Non è ancora chiaro se l’immagine sulle monete in stile greco emesse nei domini spagnoli di Cartagine sia quella di una divinità, come Melqart, o quella di un sovrano coronato da un serto, al modo ellenistico. Indubbiamente, però, i Barcidi furono tentati di presentarsi come «novelli Alessandri», fondatori di una monarchia territoriale nelle regioni occidentali.52 Il fatto che Amilcare fosse deciso a liberare Cartagine dalla morsa di Roma è attestato da un celebre, ancorché forse leggendario, episodio: prima di partire per la Spagna nel 237 a.C., sacrificò al dio Baal Ammone e, invitando il figlio giovinetto Annibale a porsi al suo fianco, gli fece stendere la mano sulla vittima e giurare «odio implacabile verso i romani».53

Che la prima mossa di Amilcare fosse quella di assicurarsi il controllo delle aree argentifere situate nella Spagna meridionale non meraviglia. Come nel caso della Sardegna, però, il concetto di «controllo» va maneggiato con una certa cautela. Amilcare strinse alleanze con i capi degli iberi e dei celtiberi, ingrossando progressivamente le file del suo esercito, fino a poter schierare, nel 228 a.C., una forza di forse 56.000 uomini. L’altro strumento di controllo adottato dai Barcidi (ad Amilcare succedette, in Spagna, il genero Asdrubale e, dopo l’assassinio di questi, il figlio Annibale) fu la fondazione di nuove città. Ad Amilcare si deve la fondazione di Akra Leuke, ritenuta all’origine dell’odierna Alicante, e verso il 227 a.C. Asdrubale fondò un’altra città più a sud, sulla costa, ancora più vicina alle miniere d’argento. Nella scelta dei nomi da attribuire alle persone o ai luoghi i cartaginesi erano decisamente poco creativi: gli Annibale e gli Asdrubale, per esempio, si sprecano. Asdrubale battezzò la sua nuova città Qart Hadasht (Città nuova), l’attuale Cartagena, che, per evitare confusioni con la città madre, fin dal tempo di Polibio gli storici presero a chiamare Nuova Cartagine, ossia «Nuova Città nuova».54 Asdrubale si premurò di marcare la propria presenza sul territorio facendosi costruire un grande palazzo in cima a uno dei colli sui quali sorgeva la città, la quale, dato ancora più rilevante, era agevolmente accessibile dal Nordafrica e si configurava, quindi, come un anello essenziale della catena di porti e guarnigioni che collegava Cartagine alla Spagna.

Il conflitto tra Cartagine e Roma riesplose in un centro spagnolo un po’ più a nord, Sagunto, sulla fascia costiera della moderna Valenza. Dopo un lungo assedio, alla fine del 219 Annibale mise a sacco la città, che si era posta sotto la protezione di Roma. Che i romani si interessassero a un luogo tanto lontano dalla loro sfera d’influenza politica e commerciale rivela quanto fossero impensieriti dai diciotto anni di consolidamento della presenza cartaginese in Spagna. Ancora una volta il nocciolo della questione era di natura strategica: i romani temevano che Cartagine li aggirasse ed erano decisi a impedirle di rafforzare le sue posizioni fino al punto di rimettere piede in Sardegna o in Sicilia. In precedenza Asdrubale aveva firmato un accordo tra Roma e Cartagine che disciplinava il parziale controllo cartaginese della Spagna: secondo tale patto, i cartaginesi si sarebbero dovuti tenere a sud dell’Ebro, che scorreva ben più a nord di Sagunto.55 Roma capì che per scongiurare il risveglio della potenza cartaginese era necessario passare all’azione. La decisione di Annibale di guidare il suo esercito oltre le Alpi e portare la guerra alle porte di Roma fu un lungimirante tentativo di allontanare lo scontro dalla Spagna dei Barcidi e dalle acque in cui Cartagine, ventitré anni prima, era stata sconfitta. La mossa non bastò a impedire l’attacco romano in Spagna. Ben 25.000 soldati, al comando di Gneo Publio Scipione, raggiunsero la Spagna via mare, approdando nell’antica stazione commerciale di Emporio. Lo scontro navale con i cartaginesi fu vittorioso, anche se vide contrapporsi flotte modeste rispetto a quelle schierate nella prima guerra punica (le navi romane erano 35). Ben presto, però, la defezione degli alleati celtiberi mise i romani in difficoltà.

Un nuovo scenario di guerra si aprì nel Nord della Grecia. Il sovrano di Macedonia, Filippo V, fu talmente impressionato dalla grande vittoria riportata nel 216 a.C. da Annibale sui romani a Canne, in Puglia, da prendere le armi contro Roma. Per quest’ultima, sostenere un conflitto su troppi fronti era impossibile, e Filippo colse qualche successo nelle acque della costa albanese. Ancora una volta i romani inquadrarono la questione macedone alla luce delle loro prospettive strategiche in Italia. Temendo seriamente di perdere il controllo della sponda adriatica meridionale, inviarono un contingente militare a Brindisi per scongiurare il pericolo di un’invasione macedone.56 I macedoni tennero le posizioni e i romani non riuscirono a domarli. Roma stava imparando che l’espansione dei suoi domini mediterranei la metteva a contatto, quando non in conflitto, con vicini fino ad allora fuori del suo orizzonte.

Cicerone ha scritto della Sicilia: «Fu la prima perla del nostro dominio, il primo luogo a essere chiamato provincia». I romani, infatti, erano arrivati alla conclusione che in regioni come la Sicilia l’esercizio di una signoria informale non era più sufficiente. Ierone di Siracusa fu trattato con tutti gli onori, e nel 237 fu persino accolto in visita di Stato a Roma, dove recò emblematicamente in dono 200.000 moggi di grano siciliano. I romani gli affidarono di buon grado il controllo della Sicilia meridionale e orientale, ma dal 227 la parte settentrionale e occidentale dell’isola, già teatro di alcuni tra i più aspri scontri navali con Cartagine, venne posta sotto l’autorità di pretori romani. Furono dislocate guarnigioni e flotte militari, che andavano però rifornite, così come necessitavano di punti d’appoggio le navi che pattugliavano il Mediterraneo centrale. Furono quindi introdotti meccanismi di tassazione del grano più formali. I nodi vennero al pettine nel 215 allorché, alla morte del vecchio Ierone, Siracusa piombò nel caos.57 In città le fazioni ostili a Roma sognavano un’alleanza punica che, si illudevano, avrebbe esteso il dominio siracusano all’intera Sicilia (come se Cartagine non avrebbe reclamato la sua parte!).58 I cartaginesi riuscirono incredibilmente a rimettere piede sull’isola con migliaia di uomini in armi. Posero la loro base principale ad Agrigento, ma fu contro Siracusa che, nel 213, Roma scatenò l’impressionante forza del suo esercito e della sua marina: Siracusa era la città più grande dell’isola, e all’origine dei nuovi grattacapi di Roma c’erano proprio i siracusani. Nel tentativo di bloccare il porto della città, i romani posizionarono le loro navi talmente lontane le une dalle altre da permettere alla flotta punica di infiltrarvisi impunemente, ma nel 212 l’iniziativa cartaginese di raggiungere Siracusa con un grande convoglio di 700 mercantili e una scorta di 150 navi da guerra si rivelò, come prevedibile, troppo ambiziosa. All’epoca, comunque, imporre un blocco navale era quasi impossibile, specie contro un porto con un’imboccatura molto ampia e lunghi bracci murari. Siracusani e cartaginesi tormentavano la flotta romana con le trovate del grande Archimede, che si divertiva a progettare innovative macchine in grado di sbalzare le navi fuori dall’acqua scuotendole così forte da rovesciarne l’equipaggio in mare, o specchi che bruciavano il legno delle imbarcazioni nemiche riflettendovi i raggi cocenti del sole siciliano. Alla fine, però, la tenacia romana diede i suoi frutti, e nel 212 Siracusa fu espugnata. Archimede, si narra, fu ucciso mentre stava disegnando sul terreno un altro dei suoi ingegnosi macchinari.59 L’anno successivo Agrigento fu strappata ai cartaginesi, e l’anno dopo ancora Roma poteva annunciare con orgoglio che in Sicilia non era rimasto un solo cartaginese libero.60 Il bottino non fu soltanto militare e politico, ma anche culturale: Siracusa fu spogliata dei suoi tesori, e molte sculture greche vennero portate in trionfo a Roma, dove stimolarono la crescente passione per la superiore cultura dell’Ellade.

La guerra continuò per un altro decennio e fu decisa da avvenimenti verificatisi fuori dalla Sicilia, benché molti dei traguardi raggiunti da Roma sarebbero stati impossibili senza i successi conseguiti nell’isola. Sul fronte occidentale, nel 209 Publio Cornelio Scipione conquistò Nuova Cartagine, dopo avere capito che l’esercito romano era in grado di guadare l’ampia laguna che lambiva la città. Il centro del conflitto si spostò però sempre più verso l’Africa, dove nel 202 i romani sbaragliarono finalmente Annibale nella battaglia di Zama. Il generale cartaginese non era riuscito a centrare gli obiettivi della sua campagna in Italia, nonostante i non pochi anni passati a girare su e giù per la penisola seminando il caos. Determinante ai fini del successo fu la capacità dei romani di trasportare migliaia di uomini dalla Sicilia all’Africa, oltre che l’alleanza stretta con i re di Numidia. Roma aveva ormai acquisito il controllo del mare, come confermò l’umiliante trattato con cui a Cartagine veniva consentito di possedere solo 10 triremi, e nemmeno una delle grandi quinqueremi per cui era celebre. Dal grande porto circolare della città, racconta Livio, furono allontanate e date alle fiamme 500 navi da guerra. Ai cartaginesi fu imposto un altro pesante indennizzo e furono sottratti tutti i possedimenti al di fuori dell’Africa, nonché alcuni territori africani, che vennero assegnati ai numidi. I domini spagnoli accumulati con tanta cura da Amilcare Barca passarono a Roma. Cartagine si vide vietare la possibilità di guerreggiare fuori dall’Africa e fu di fatto ridotta alla condizione di Stato cliente di Roma. Trattamenti non molto dissimili erano già stati imposti a numerosi confinanti italici, ma nel caso di Cartagine si trattò di una condanna alla più totale impotenza.61 Ancora una volta Roma aveva raggiunto una posizione di grande preminenza senza avere agito con l’espresso intento di conseguirla.

VII

Nonostante il trionfo su Annibale, a Roma restavano ancora da risolvere diversi problemi nel Mediterraneo centrale. Sostenne altre due guerre contro i macedoni, costringendoli infine ad accettare il suo protettorato. Più a sud, nella Grecia centrale, affrontò la Lega etolica, e più a est fu impegnata dalle armate dei Seleucidi, i generali greci che conquistarono il potere in Siria dopo la morte di Alessandro Magno.62 Nel 187 a.C. i domini di Roma si estendevano dalle terre d’Iberia già appartenute ai Barcidi ai territori del Levante, all’altro capo del Mediterraneo. C’era ancora qualche potenziale antagonista, come i Tolomei in Egitto, con le loro poderose flotte, ma per la prima volta l’intero Mediterraneo avvertiva la potente influenza politica di un singolo Stato: la Repubblica romana. Per tutta la durata di questi conflitti i cartaginesi si tennero in disparte, rispettando le umilianti condizioni imposte dal trattato con Roma. Inviarono senza protestare le loro residue navi da guerra perché prestassero servizio nelle acque dei lontani antenati durante la guerra siriaca, e rifornirono l’esercito e la marina romana con il grano prodotto nelle vaste tenute che si aprivano oltre la capitale punica.63 Nel 151 i cartaginesi completarono il pagamento dell’indennizzo dovuto a Roma. Proprio in quel momento entrarono in contesa con l’ottuagenario re di Numidia, Massinissa. Erano convinti di essersi ormai affrancati dalla morsa romana e si credevano in diritto di attaccarlo. Nell’Urbe, però, gli umori erano di tutt’altro segno. Una Cartagine florida e rediviva, che perseguisse obiettivi politici propri, era ormai vista come un’indiretta minaccia al dominio romano di tanta parte del Mediterraneo, sebbene non rappresentasse una minaccia diretta alle conquiste in Sicilia, Sardegna e Spagna. Dopo essersi recato in visita a Cartagine nelle vesti ufficiali di mediatore tra Massinissa e i cartaginesi, il supertradizionalista Catone maturò l’ossessiva convinzione che il futuro di Roma poteva essere garantito solo con l’annientamento della capitale punica. Nei suoi discorsi al Senato romano denunciò sistematicamente Cartagine, premurandosi di concludere ogni intervento, anche quelli che con Cartagine non avevano nulla a che fare, con la seguente frase: «Inoltre sono dell’avviso che Cartagine debba essere distrutta» (Ceterum censeo Carthaginem delendam esse).64 Ebbe così inizio una serie di provocazioni. I cartaginesi ricevettero l’ordine di consegnare alcuni ostaggi, cosa che avvenne; poi di rinunciare al proprio arsenale, tra cui 2000 catapulte, e anche questo fu fatto. Ma la terza richiesta fu giudicata inaccettabile: avrebbero dovuto evacuare la loro città e trasferirsi in un luogo a piacere situato ad almeno 15 chilometri nell’entroterra.65 Se pensavano che offrire ai cartaginesi l’opportunità di scegliere dove andare a vivere sarebbe stato considerato un atto di generosità, i romani si ingannavano. I cartaginesi risposero infatti con un rifiuto, e la guerra divampò. Come si poteva evincere dall’ultima richiesta di Roma, ora la posta in gioco era la sopravvivenza stessa di Cartagine, come mai era accaduto nelle guerre precedenti. Al comando di Scipione Emiliano – adottato come figlio dal primogenito di Scipione Africano Maggiore, il trionfatore di Annibale – le truppe romane puntarono dritte verso il Nordafrica. Questa volta non ci furono scontri collaterali in Sicilia o in Spagna, aree ormai decisamente lontane dalla sfera d’influenza cartaginese. I cartaginesi riuscirono ad allestire in tempi rapidi una nuova flotta, ma la città fu bloccata via mare e cinta d’assedio in terraferma e nel 146 a.C. capitolò. Scipione ne ridusse in schiavitù la popolazione e ne rase al suolo gran parte degli edifici (non è invece certo che ne abbia cosparso di sale il terreno, a significare che Cartagine non sarebbe mai più risorta).

Le guerre puniche coprirono un periodo di quasi centoventi anni e i loro effetti furono tutt’altro che circoscritti al Mediterraneo occidentale e centrale: l’anno in cui cadde Cartagine, i romani consolidarono la loro presenza in Grecia, aprendosi così la possibilità di competere risolutamente con i sovrani d’Egitto e di Siria per l’egemonia del Mediterraneo orientale. Gli oltre due decenni di scontri con i macedoni e con le leghe delle città elleniche culminarono con la presa di Corinto, anch’essa avvenuta nel 146. Corinto era considerata il cuore dell’opposizione antiromana, ma l’attrattiva commerciale della città e dei suoi due porti era innegabile. Fu trattata, senza alcuna clemenza, come un grande bottino. Tutti i suoi abitanti furono fatti schiavi. Le sue splendide, e spesso vetuste, opere d’arte furono messe all’incanto. Navi cariche di sculture e dipinti salparono alla volta di Roma, dove non fecero che fomentare ulteriormente la passione dell’aristocrazia per l’arte greca. La distruzione di una città poteva dunque avere conseguenze culturali piuttosto diverse: dopo la fine di Cartagine la civiltà punica sopravvisse come cultura demotica dell’Africa settentrionale, mentre con la caduta di Corinto la civiltà greca si irradiò nel mondo occidentale.66 Queste guerre toccarono la coscienza romana anche sotto altri riguardi. Al tempo di Ottaviano Augusto, Virgilio canterà il fatale legame tra Didone, la regina fondatrice di Cartagine, ed Enea, il fuggiasco di Troia, una relazione burrascosa che avrebbe trovato pace solo quando la città della sovrana sarebbe stata distrutta in una funerea pira:

Le case fremono di lamenti, di gemiti, di urla

femminee; il cielo risuona d’un grande pianto.

Come se, penetrati i nemici, precipiti tutta

Cartagine o l’antica Tiro, e fiamme furenti

si propaghino per i tetti degli uomini e i templi degli dei.67