I

Se i ragusei si godevano i vantaggi del loro rapporto speciale con i turchi, genovesi e veneziani erano alquanto restii a stringere legami con la corte ottomana. Il sultano era tutt’altro che propenso ad allontanarli, ma gli uni e gli altri consideravano il Mediterraneo occidentale una zona sempre più pericolosa. E il già difficile quadro era aggravato da occasionali controversie tra Venezia e i sultani mamelucchi d’Egitto, che per sostenere il loro regime esigevano dazi sempre più onerosi. I Mamelucchi rappresentavano anche una minaccia per la regione. Tra il 1424 e il 1426 invasero Cipro, deportandone il re, Giano, insieme ad altri 6000 prigionieri. Giano riebbe il trono solo grazie a un riscatto di 200.000 ducati e si racconta che il sorriso scomparve per sempre dalle sue labbra. Nel 1444 fu la volta di Rodi, che venne assediata. Nel 1460 i Mamelucchi appoggiarono un pretendente al trono di Cipro, inviando contro l’isola 80 navi e riempiendo di raccapriccio il mondo cristiano, perché nessuno riusciva a capacitarsi del fatto che Giacomo di Lusignano, detto il Bastardo, si fosse avvalso dell’aiuto egiziano per rivendicare una corona cui non aveva alcun diritto.1

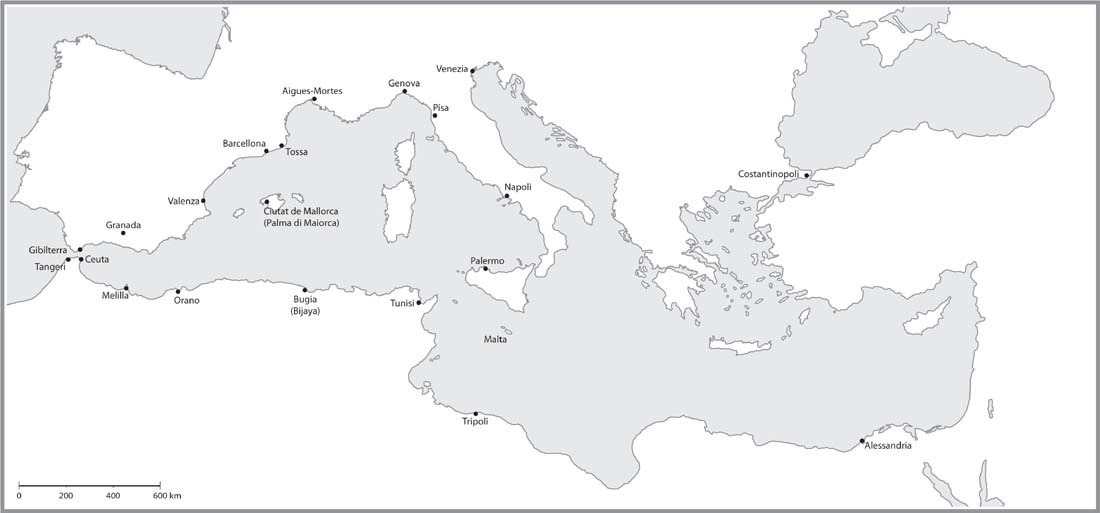

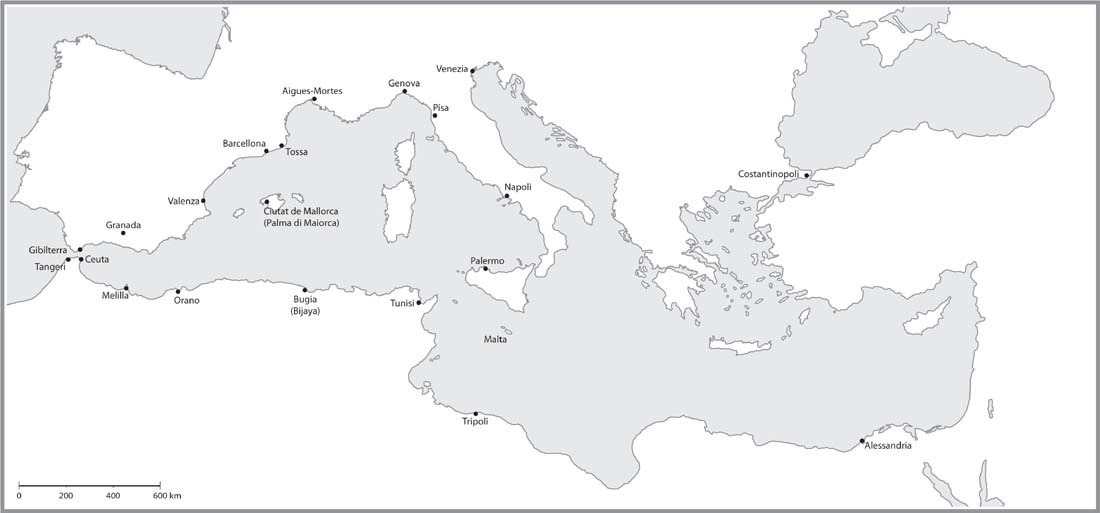

Quando nell’area la pressione di Ottomani e Mamelucchi superò il limite tollerabile, i genovesi e i loro rivali spostarono sempre più le loro attenzioni verso occidente, procurandosi lo zucchero in Sicilia e in Spagna e il grano in Sicilia e in Marocco. Alla metà del XV secolo Genova conobbe un’autentica, anche se a tutta prima inopinata, rinascita economica: la città era ancora travagliata da lotte intestine, ma larghe fasce della popolazione riuscirono a trarre beneficio dal commercio e dagli investimenti, e si innescò una vera espansione. Un particolare richiamo lo ebbero le quote di partecipazione della nuova banca pubblica, il Banco di San Giorgio, che arrivò ad acquisire il controllo della Corsica.2 I genovesi compensarono la perdita del facile accesso che avevano alle miniere d’allume di Focea, in Asia Minore, con la scoperta, nel 1464, di analoghe miniere alle soglie di Roma, a Tolfa. Papa Pio II definì l’evento «la nostra più grande vittoria contro il Turco». Ma se la dipendenza dal «Turco» ne risultava ridotta, non altrettanto si poteva dire della dipendenza dai genovesi, che appuntarono le loro attenzioni sull’Italia centrale, instaurandovi un nuovo monopolio dell’allume. La tecnologia relativa alla produzione dello zucchero si spostò a ovest insieme ai mercanti, e l’industria zuccheriera orientale cadde in declino.3 In Sicilia si svilupparono sofisticati frantoi per lo zucchero, i «trappeti». A Valenza furono impiantate le coltivazioni più settentrionali di canna da zucchero, con il concorso di uomini d’affari venuti dalla lontana Germania; inoltre, la necessità di recipienti in ceramica per la lavorazione dello zucchero non raffinato stimolò la produzione ceramistica locale, portando alla città ulteriore prestigio grazie al vasellame «ispano-moresco», oggi esposto in molti musei.4 Il richiamo verso l’Occidente fu così forte da varcare lo stretto di Gibilterra, raggiungendo, negli anni Trenta del XV secolo, Madeira e poi le Azzorre, le Canarie, le isole di Capo Verde e São Tomé. I nuovi approdi erano in maggioranza acquisizioni portoghesi, ma il capitale e il know-how erano genovesi, mentre sembra che i primi ceppi di canna da zucchero giunti a Madeira fossero di provenienza siciliana.5

I punti di scalo verso l’Atlantico acquisirono improvvisamente importanza. Granada, ancorché Stato islamico fino al 1492, divenne una base operativa per gli imprenditori genovesi, fiorentini e catalani, che visitavano regolarmente anche Almería e Málaga, per acquistare seta, frutta secca e ceramica. Difficilmente i sultani nasridi di Granada avrebbero potuto conservare il potere (e costruire i palazzi dell’Alhambra) senza l’apporto finanziario dei mercanti cristiani. Ai Nasridi piaceva pensare che a fare la grandezza di Granada fosse il loro fervente zelo islamico, ma il denaro degli stranieri non fu certo meno importante.6 A rendere inoffensiva la città concorsero poi gli occasionali successi con cui i sovrani di Castiglia riuscirono a imporre ai sultani il versamento di tributi. Le schermaglie di confine tra castigliani e granadini non cessarono, ma assunsero piuttosto il carattere di un incessante torneo, che servì più a creare ballate spagnole sulle leggiadre principesse moresche che a produrre conquiste territoriali.

Questa fragile stabilità fu messa a repentaglio nell’agosto 1415, quando i portoghesi mandarono 100 navi contro Ceuta, occupando la città dopo un breve assedio in cui il figlio del re, Enrico, in seguito chiamato «il Navigatore», ebbe occasione di mettere in mostra le sue capacità. Fu una vittoria singolare. I portoghesi dimostrarono di non avere molta dimestichezza con le complesse correnti dello stretto, e parte della loro flotta, investita da una tempesta estiva, fu ricacciata verso la Spagna. Il governatore di Ceuta ebbe così il tempo di chiedere rinforzi ai marocchini, ma poi, stupidamente, revocò la richiesta. I portoghesi esitarono tra l’attuazione del piano originario e l’idea di spostare l’attacco su Gibilterra, in territorio granadino; Gibilterra sarebbe stata, per molti aspetti, la scelta più logica, essendo stata sballottata tra Granada e Fez in seguito a una rivolta della guarnigione nel 1410. Ceuta, però, era più grande e molto più ricca, e si trovava in una posizione più accessibile, sulla stretta penisola che collegava il modesto rilievo del monte Hacho al continente africano. Nell’Europa dell’epoca la sua conquista destò stupore. Nessuno riusciva a immaginare che cosa avesse in mente la corte portoghese. E lo stupore fu reso ancora più acuto dalla riservatezza dei portoghesi: che stessero costruendo una flotta e reclutando navi straniere era noto a tutti, ma si tendeva a pensare che l’intento fosse quello di attaccare il territorio di Granada, nonostante i castigliani rivendicassero a sé soli il diritto di farlo.7

Il Portogallo si affacciò sullo stretto come una sgradita quarta potenza, accanto al Marocco dei Marinidi, la Granada dei Nasridi e la Castiglia. Ma sebbene i portoghesi ambissero a mettere le mani sulle ricchezze di Ceuta, il loro proposito non si realizzò: i mercanti musulmani, infatti, la disertarono, e la città si trasformò in un paese fantasma abitato essenzialmente da soldati portoghesi e detenuti confinati laggiù per punizione. Con la presa di Ceuta la corte portoghese mirava verosimilmente ad aprirsi l’accesso ai campi di grano del Marocco atlantico, ma la spedizione sortì l’effetto esattamente opposto. Ceuta si trasformò in una palla al piede del Portogallo. Tuttavia i portoghesi erano troppo orgogliosi per abbandonarla; anzi, si proponevano ulteriori acquisti territoriali in terra marocchina: nel 1437 tentarono di occupare Tangeri, rimediando un umiliante insuccesso (riuscirono a conquistare la città molto più tardi, nel 1471). Il fratello del principe Enrico, Fernando, fu inviato a Fez come ostaggio, con l’intesa che sarebbe stato liberato quando i portoghesi avessero restituito Ceuta. Enrico, dopo essersi accordato in tal senso, a sua perpetua infamia si rimangiò la promessa, lasciando il fratello a morire in carcere.8 Il risultato di lungo termine fu che Ceuta rimase portoghese, per passare nel 1668 in mano spagnola.9 Dal XVI secolo, quando Luís de Camões scrisse il suo grande poema epico sull’espansione portoghese, I Lusiadi, la conquista di Ceuta è stata vista come il primo passo di tale espansione lungo le coste africane:

Ecco spiegando le grand’ali al vento

Mille notanti augei su l’onde infide,

Ver la meta ne van che all’ardimento

Pose de’ primi naviganti Alcide.10

È chiaro, tuttavia, che all’epoca i portoghesi non avevano ancora previsto di aprirsi la via che, circumnavigando l’Africa, avrebbe condotto all’India: nella Geografia di Tolomeo la possibilità di accedere all’oceano Indiano dall’Atlantico era categoricamente esclusa.

L’obiettivo immediato dei navigatori portoghesi non erano gli oceani lontani, bensì il Mediterraneo.11 Uno degli elementi che caratterizzarono la profonda ristrutturazione seguita alla peste nera fu il sorgere di nuovi centri d’affari e nuovi gruppi di mercanti; l’affacciarsi di visitatori atlantici, come i portoghesi, nel Mediterraneo si fece più frequente. Buona parte di questa attività commerciale rimase circoscritta alle consuete brevi rotte, sfruttate al massimo. Portoghesi, baschi, cantabri e galiziani si spingevano a commerciare il loro pesce sotto sale fino a Valenza e Barcellona.12 Qualcuno, però, affrontava distanze più ambiziose: nel 1412 si registrò l’arrivo di una nave inglese a Ibiza; e nel 1468 re Ferrante di Napoli strinse un accordo commerciale con Edoardo IV d’Inghilterra.13 Le più ardite spedizioni inglesi furono quelle organizzate dai mercanti di Bristol. Nel 1457 Robert Sturmy salpò con tre navi alla volta del Levante, ma sulla via del ritorno, al largo di Malta, i genovesi attaccarono il convoglio e affondarono due navi. Quando la notizia di questa aggressione arrivò in Inghilterra, si levò un gran clamore sui tentativi messi in atto dai genovesi per stroncare la concorrenza commerciale degli europei del Nord nel Mediterraneo. Il sindaco di Southampton procedette all’arresto sommario di tutti i genovesi che riuscì a scovare.14 Erano i concitati esordi di quei legami tra l’Inghilterra e il Mediterraneo che, più avanti nei secoli, avrebbero trasformato il grande mare.

Nulla di sorprendente, invece, che le navi francesi, salpando dai porti affacciati sul Mediterraneo, cercassero di ricavarsi una nicchia nel commercio di spezie con Alessandria.15 Nel 1432 Jacques Cœur di Bourges, figlio di un ricco pellicciaio, salpò da Narbona e raggiunse Alessandria e Damasco, rimanendo entusiasta per le opportunità commerciali offerte dal Levante. Si mise al servizio della corte reale, dove il suo grande talento non tardò a venire riconosciuto. Diventò quartiermastro, o argentier, di re Carlo VII, cioè responsabile dei rifornimenti (compresi i beni di lusso) destinati alla corte reale. Negli anni Cinquanta-Sessanta del XV secolo cominciò a realizzare il suo sogno di instaurare dei collegamenti tra la Francia e l’Egitto e il Nordafrica. Gestiva almeno quattro galee e, a quanto scrive un suo contemporaneo, fu «il primo francese dell’epoca a equipaggiare e armare galee che facessero la spola con le coste dell’Africa e dell’Est trasportando capi in lana e altri prodotti delle manifatture francesi».16 Fu lui a individuare in Aigues-Mortes, incuneata in un bacino paludoso nei pressi di Montpellier, la base naturale dove lanciare un ambizioso programma di cantieristica navale. Ciò suscitò nel consiglio cittadino di Barcellona il timore che l’intento fosse quello di stornarvi il commercio di spezie e di farne un monopolio della Corona francese. In realtà non è del tutto chiaro se le galee appartenessero al re di Francia o al suo ambiziosissimo argentier, ma la cosa non doveva avere grande importanza, perché Jacques Cœur e il re si dividevano i profitti. La rete di agenti organizzata da Jacques Cœur fu potenziata dagli sforzi volti a guadagnarsi il favore dei sultani mamelucchi d’Egitto, da cui ottenne condizioni privilegiate per i suoi commerci. Jacques Cœur corrispondeva appieno al prototipo del mercantilista, capace di cogliere tutti i vantaggi politici di un significativo impegno commerciale nel Mediterraneo.17 Invidiato per i suoi successi, vantava contatti con le più disparate potenze straniere, dal sultano mamelucco a Renato d’Angiò, conte di Provenza, quasi perseguisse una propria politica internazionale. Nel 1451 i suoi nemici passarono all’offensiva, facendolo arrestare con l’accusa di peculato e tradimento. Fu torturato ed esiliato. Dopo il suo arresto, la rete commerciale da lui creata non sopravvisse, ma con la sua carriera Jacques Cœur mise bene in risalto le nuove opportunità che il Mediterraneo offriva all’ambizione degli uomini d’affari intorno alla metà del XV secolo.

II

Tutto il traffico che attraversava lo stretto di Gibilterra doveva affrontare il passaggio della grande Rocca. Gli avventurieri castigliani decisero perciò di riprendere la città, già occupata per breve tempo dai loro compatrioti nel XIV secolo. Nel 1436 il conte di Niebla annegò con quaranta compagni mentre stava ripiegando da un fallito attacco a Gibilterra; le sue spoglie furono esposte al pubblico ludibrio in un cesto di vimini, o barcina, da cui prende ancora oggi il nome una delle porte cittadine. A conquistare la Rocca fu infine, nel 1462, il duca di Medina Sidonia, che seppe approfittare dell’assenza dei notabili, fuori città per rendere omaggio al sultano di Granada. Nobili alquanto potenti, provvisti di una propria flotta militare, i duchi di Medina Sidonia vollero disporre della Rocca a loro piacimento, arrivando a sostituirne gli abitanti con una nuova popolazione. Nel 1474 si insediarono a Gibilterra ben 4350 conversos, ebrei da poco convertiti al cristianesimo; nella speranza di sottrarsi alle traversie incontrate a Cordova, loro luogo d’origine, si dichiararono disposti a mantenere di tasca propria la guarnigione della Rocca. Ben presto, però, il duca si convinse che i conversos avrebbero offerto la città al re e alla regina, considerati bendisposti verso gli ebrei convertiti. Deviò così contro Gibilterra la flottiglia che aveva organizzato per una spedizione contro i portoghesi di Ceuta (questo il suo amore per i fratelli cristiani), e rioccupò la Rocca senza particolari sforzi. Questa volta a doversene andare furono i conversos. La città sarebbe rimasta nelle mani dei duchi di Medina Sidonia fino al 1501, quando la regina Isabella di Castiglia, sottolineandone l’importante posizione strategica, la pose sotto il controllo della Corona.18

Il tratto costiero della Castiglia sul Mediterraneo era molto modesto, essenzialmente limitato al vecchio regno musulmano di Murcia, conquistato nel XIII secolo. Durante il Quattrocento, sia la Castiglia sia l’Aragona attraversarono momenti di intense lotte intestine, che culminarono, negli anni Ottanta del secolo, in uno scontro aperto tra Isabella e il re del Portogallo per il possesso del regno di Castiglia. All’epoca Isabella era già sposata con Ferdinando II, re d’Aragona e di Sicilia. Il trono aragonese, come quello di Castiglia, usciva da un periodo di guerra civile. Alfonso V d’Aragona, morto a Napoli nel 1458, considerava il proprio regno nell’Italia meridionale alla stregua di un possedimento accessorio e lo lasciò al figlio illegittimo Ferrante. Il resto delle sue terre – i territori spagnoli, le Baleari, la Sardegna e la Sicilia – passarono al fratello di Alfonso, Giovanni, già re di Navarra in virtù del suo matrimonio. Giovanni rifiutò di lasciare la Navarra al suo erede, Carlo principe di Viana, tanto popolare in Navarra e poi in Catalogna da essere considerato dai suoi sostenitori un autentico eroe, a maggior ragione quando morì in circostanze sospette, forse avvelenato. La guerra civile che si scatenò in Navarra fu il preludio della guerra civile in Catalogna, un conflitto le cui cause vanno cercate nelle tensioni sociali tra città e campagna che si erano prodotte in seguito ai mutamenti economici determinati dalla peste nera.19

A Barcellona la fazione popolare, chiamata Busca, reclamava tasse più contenute, la partecipazione al governo della città, limitazioni più sostanziose alle tariffe praticate da avvocati e medici, nonché restrizioni sull’importazione dei tessuti stranieri e sull’utilizzo di navi estere.20 Il suo obiettivo (decisamente nelle corde di una monarchia a corto di liquidi) si riassumeva nella parola redreç, che possiamo senz’altro tradurre con «ripresa economica». La Busca riuscì a imporsi nel consiglio cittadino, ma si rivelò incapace di risolvere i problemi di Barcellona. All’epoca di Alfonso V la Busca si contendeva costantemente il potere con la Biga, una fazione che riuniva svariate famiglie patrizie. Allo scoppio della guerra civile catalana, nel 1462, la comunità cittadina era ancora divisa. Anche Maiorca era segnata dalle divisioni. Nel XV secolo si ebbero ripetuti scontri politici, che opposero gli abitanti della capitale a quelli del resto dell’isola, i forenses (forestieri). Durante l’assenza di Alfonso dai suoi possedimenti spagnoli, il conflitto si fece estremamente intenso. Palma di Maiorca fu posta sotto assedio dai forenses e, oltretutto, nella seconda metà del secolo fu logorata a più riprese dalla peste (nel 1467, nel 1481 e nel 1493).21

Il quadro, tuttavia, non era così desolante come tutto questo farebbe pensare. A Maiorca c’erano ricchi mecenati, che commissionavano notevolissime opere d’arte. Siamo nell’epoca in cui i cittadini di Maiorca, Valenza, Barcellona e Perpignano fecero edificare le stupende llotjas, o logge, destinate a ospitare il Consolato del mare, tribunale mercantile che trattava ogni sorta di questione commerciale, dalla registrazione dei contratti assicurativi per i viaggi all’estero alla vendita di titoli obbligazionari, al cambio di valuta.22 La llotja di Maiorca fu eretta intorno al 1430 sotto la direzione del grande architetto catalano Guillem Sagrera, l’artista che progettò anche il salone di Alfonso nell’imponente mole di Castel Nuovo, a Napoli, diffondendo nel Mediterraneo lo stile tardogotico spagnolo. Il suo ardito progetto per la llotja, con le sue slanciate colonne, fu in parte imitato da Pere Compte nella costruzione della non meno splendida llotja di Valenza, edificata tra il 1483 e il 1498. Il giro sommitale delle pareti interne di quest’ultima reca una significativa scritta in latino:

Sono un’illustre dimora, edificata in quindici anni. Concittadini, saggiate e constatate quanto è buono il commercio che non conosce inganno di parola, che al giuramento reso al prossimo non manca, che non presta denaro a usura. Il mercante che agisce in tal modo, abbonderà in ricchezza, e godrà il frutto della vita eterna.

L’epoca, a tutta prima, non sembrava promettere tanta «abbondanza in ricchezza» per le terre del trono aragonese.23 I fallimenti bancari verificatisi intorno al 1380 minavano le iniziative finanziarie, e sugli scambi mercantili della costa spagnola cominciavano a farla da padroni i capitali italiani, fortemente scoraggiati nei decenni precedenti.24 L’élite barcellonese, stanca del commercio e dei suoi pericoli, preferiva investire in titoli con una rendita ragionevolmente sicura, tendenza ulteriormente favorita dalla nascita di una nuova banca pubblica, la Taula de Canvi (tavola di cambio), fondata nel 1401 presso la llotja di Barcellona, immediatamente a ridosso del mare. A ciò si aggiungevano gli sforzi finanziari della Corona, necessari per sostenere l’impegno militare di Alfonso nel Mediterraneo, che finirono per prosciugare le risorse dei territori spagnoli soggetti al re. Ma non tutto andò storto. Le reti commerciali della Corona aragonese, per esempio, non si disintegrarono, ma dimostrarono, semmai, una nuova vitalità. Tra il 1404 e il 1464, da Barcellona partirono quasi ogni anno per il Mediterraneo orientale una serie di navi, in maggioranza catalane, non straniere. Nel 1411 salparono per il Levante undici navi catalane, nel 1432 sette, nel 1453 otto. I numeri possono apparire modesti, ma si trattava di navi inviate a prelevare merce di grande valore, come le spezie, che veniva poi smerciata in piccole quantità. I catalani avevano costruito i loro contatti mercantili con il Levante nell’arco di parecchi decenni, dedicandovi molta cura, e nel grande commercio levantino figuravano buoni terzi, alle spalle dei veneziani e dei genovesi. La loro base commerciale era Beirut, ma avevano anche un consolato a Damasco.25 Dalla Catalogna c’erano altresì regolari partenze (ma per lo più di navi straniere) anche alla volta delle Fiandre e dell’Inghilterra.26

Fin qui le rotte dei beni di prestigio, riservate alle grandi galee. C’era però anche il vivace commercio affidato alle tozze navi tonde, che trasportavano grano, frutta secca, olio, sale e schiavi. In base ai documenti superstiti, nel periodo compreso tra il 1428 e il 1493 le navi di questo tipo partite da Barcellona furono quasi duemila, un quarto dirette in Sicilia, circa il 15 per cento in Sardegna e oltre il 10 per cento nell’Italia meridionale: buona parte dei viaggi, insomma, aveva come meta i possedimenti italiani della Corona aragonese. Un’altra destinazione oggetto di visite frequenti da parte delle navi catalane (129 nel periodo considerato) era Rodi: l’isola, infatti, non era solo la roccaforte dei Cavalieri di San Giovanni, ma anche lo snodo di una rete di distribuzione che aveva accesso alla Turchia, all’Egitto e alla Siria.27 La supremazia catalana nel commercio tessile con l’Italia meridionale fu in larga misura assicurata dalla protezione di re Alfonso. Dopo la presa di Napoli, nel 1442, Alfonso cacciò i mercanti fiorentini, che sotto la monarchia angioina avevano dominato gli affari della città, e i catalani colsero al balzo l’opportunità di subentrare ai loro rivali. Nel 1457 la Napoli aragonese pullulava di mercanti catalani, superiori per numero a qualsiasi altro gruppo.28 Costoro riuscirono a riversare sull’Italia meridionale una tale quantità di stoffa di lana a basso prezzo che nel 1465 re Ferrante di Napoli, ancorché nipote dell’allora sovrano d’Aragona, cercò di metterne al bando l’importazione.29

Nel corso del XV secolo la natura del commercio catalano conobbe anche altri sottili, ma importanti, cambiamenti. I circuiti commerciali locali, ben integrati, acquisirono crescente rilevanza. Le navi cominciarono a limitare la lunghezza delle rotte, cercando le loro merci in destinazioni più vicine e vantaggiose. Un traffico costante si sviluppò tra Barcellona e il piccolo centro di Tossa (forse all’epoca 300 abitanti), da dove il legno delle foreste catalane veniva trasportato alla capitale in grande quantità.30 Una fonte di legname ancora più importante era Matarò, all’interno della cui chiesa era contenuto un notevole modello di nave tonda (la nau), oggi al Museo marittimo di Rotterdam: il modello ci offre una testimonianza pressoché unica della tecnica cantieristica catalana del XV secolo.31 Un altro filone commerciale semplice ma rilevante era quello che riguardava il trasporto del pesce. I registri delle tasse relativi all’anno 1434 indicano che durante la Quaresima dal golfo di Biscaglia affluivano a Barcellona grandi quantitativi di sardine sotto sale. Gli abitanti della capitale catalana erano anche voraci consumatori di nasello, tonno e anguilla. Lungo la costa spagnola viaggiavano olio, miele, legno, metalli, cuoio, pelle e coloranti, una vasta gamma di prodotti locali che alimentò la ripresa economica dopo gli attacchi della peste.32

Nel decennio seguito al 1462 la scena commerciale di Barcellona fu funestata dalla guerra civile, ma dopo il 1472 si ristabilì con sorprendente rapidità.33 Durante gli anni Ottanta del Quattrocento gli affari dei catalani furono affidati alla supervisione di consoli insediati in tutti i porti grandi e piccoli del Mediterraneo: così, per esempio, a Ragusa di Dalmazia e a Venezia nell’Adriatico o a Trapani, Siracusa e Malta nel regno di Sicilia. Barcellona divenne meta di mercanti tedeschi e savoiardi,34 e le occasioni per fare affari tornarono ad abbondare. Anche Maiorca, nonostante le crisi interne, conservò la sua vitalità. Dall’isola salpavano navi per il Nordafrica, per Barcellona, per Valenza, per Napoli, per la Sardegna e, di tanto in tanto, anche per destinazioni lontane, come Rodi o Alessandria. Dei quasi 400 viaggi tra Maiorca e l’Africa settentrionale registrati nella prima metà del XV secolo, circa l’80 per cento risulta effettuato da navi maiorchine. Come nei secoli precedenti, Maiorca era un punto nodale del commercio catalano con il Nordafrica, mercato, quest’ultimo, alquanto ambito per il suo accesso alle forniture di oro. A Maiorca l’imprenditore ebreo Astruch Xibili faceva affari d’oro come assicuratore per chi intratteneva rapporti commerciali con la Spagna continentale, la Francia meridionale e il Nordafrica.35 Come a Barcellona, anche nell’isola l’assicurazione delle spedizioni marittime andava sempre più diffondendosi, come del resto imponevano i tempi, segnati dalla pirateria islamica contro le navi cristiane, dai conflitti tra gli Stati cristiani e dalle sommosse cittadine. La capacità di ripresa e l’incredibile ottimismo di chi in quel periodo si dedicava ai commerci marittimi hanno qualcosa di sorprendente.

Nei territori della Corona aragonese ci fu una città che visse un vero e proprio boom: Valenza. L’eminente storico John Elliott ha scritto che «per la regione valenziana il secolo quindicesimo fu una sorta di età aurea», espressione particolarmente appropriata se si considera la locale coniatura di moneta aurea «stabile come un giroscopio» per tutto il Quattrocento.36 Prima che Alfonso V lasciasse la Spagna per l’Italia, Valenza era il suo luogo di residenza preferito, come attestano il grande numero di opere d’arte realizzate nella città, con i suoi ambiziosi progetti edilizi. Valenza svolse un ruolo di rilievo nello sviluppo delle istituzioni commerciali. Nella sua splendida llotja i «consoli del mare», che avevano lo status di giudici reali, si riunivano per dirimere controversie di diritto marittimo e commerciale. Scelti tra i membri «più capaci, competenti ed esperti» della comunità mercantile, dovevano emettere le loro sentenze in tempi rapidi e senza ampollose cerimonie, facendo giustizia al ricco e al povero nella massima imparzialità. Di norma, tuttavia, preferivano la conciliazione extragiudiziale, perché il loro obiettivo era promuovere l’armonia della comunità, e non incoraggiare le contrapposizioni.37 Il Consolato del mare di Valenza assurse a notevole fama per il suo ricco e dettagliato codice che, stampato in città nel 1494, ebbe ampia diffusione.

Il codice affronta antichi temi del diritto marittimo:

Se qualsiasi proprietà o mercanzia subisce danno a opera dei ratti mentre si trova a bordo di un’imbarcazione, il responsabile della nave, qualora non abbia provveduto a dotarla di un gatto che la protegga dai topi, dovrà assumersi l’onere del risarcimento. Non è tuttavia stata trattata l’eventualità che al momento delle operazioni di carico la nave abbia a bordo qualche gatto, ma essi muoiano durante il viaggio, lasciando ai topi la possibilità di danneggiare le merci prima che il responsabile dell’imbarcazione possa raggiungere un porto e procurarsi nuovi gatti. Se il responsabile della nave acquista e imbarca alcuni gatti nel primo porto in cui sia possibile farlo, non gli potrà essere imputato alcun danno, dacché non gli potrà essere addebitata alcuna negligenza.38

In caso di tempesta, se ravvisava la necessità di gettare in mare parte del carico per evitare l’affondamento dell’imbarcazione, il responsabile della nave doveva riunire i mercanti che si trovavano a bordo e rivolgersi a loro nei termini seguenti:

«Signori mercanti, se non ci alleggeriamo, ci troveremo in pericolo ed esporremo al rischio supremo tutte le persone a bordo, oltre che il carico e ogni altra mercanzia e proprietà. Se voi, signori mercanti, acconsentite che riduciamo il carico, con l’aiuto di Dio potremo salvare tutte le persone a bordo nonché la maggior parte del carico stesso…». È palesemente più ragionevole rinunciare a una parte del carico che sacrificare le vite umane, la nave e l’intero carico.39

I princìpi fondamentali sottesi alla spesso meticolosa normativa del Consolato del mare sono il riconoscimento delle responsabilità e la tutela di tutte le parti coinvolte in un accordo. Così, se il responsabile di una nave comunica a un futuro passeggero una data di partenza successiva a quella reale, il costo del viaggio dovrà essere rimborsato, non senza un indennizzo per il danno arrecato. Anche i passeggeri avevano le loro responsabilità, non ultima quella di rispettare gli usi e le regole prescritti dal codice.40 Poiché Valenza esportava ceramiche di alta qualità (compresi servizi da tavola per re Edoardo IV d’Inghilterra e per i Medici di Firenze), non sorprende che particolare attenzione fosse dedicata al reclutamento di manovali in grado di caricare a bordo il delicato materiale con la dovuta cura. Se nonostante un’operazione di carico scrupolosa qualcosa si fosse rotto, avrebbero dovuto risponderne i mercanti, non il proprietario della nave.41 Ai marinai era garantita le carne nei giorni di martedì, giovedì e domenica, e cibo in umido negli altri giorni. La sera ricevevano una razione di gallette con formaggio, cipolle, sardine o altro pesce. Era prevista poi una razione di vino, che poteva essere prodotto anche a bordo da uva passa o fichi (immersi in acqua per ricavarne una dolce bevanda color fango).42

Valenza seppe approfittare delle difficoltà che attanagliavano Barcellona: la crisi bancaria, le lotte politiche tra la Biga e la Busca e, soprattutto, i ricorrenti tentativi del patriziato barcellonese di allontanare dalla città i banchieri stranieri.43 Seppe approfittare altresì della propria ubicazione, particolarmente vantaggiosa, sulle rotte mercantili che collegavano l’Italia settentrionale con l’Atlantico.44 Le galee genovesi e fiorentine puntavano direttamente su Ibiza, tagliando fuori Barcellona. Facendo scalo a Valenza potevano imbarcarne i prodotti agricoli esclusivi, specialità dell’ancora nutrita popolazione musulmana che abitava la horta (campagna) valenziana: frutta secca, zucchero e riso, quest’ultimo alquanto gradito alla corte d’Inghilterra, dove veniva unito a carne di pollo tritata e zucchero per ricavarne un bianco miscuglio chiamato blancmange.45 Valenza era dominata dal capitale straniero, che ne stimolava l’economia e ne accresceva i margini di vantaggio sulla più xenofoba Barcellona. La città ospitava un’industriosa comunità di genovesi, milanesi, veneziani, toscani, fiamminghi e tedeschi, che se ne servivano come base per le loro operazioni nel Mediterraneo occidentale.46 I milanesi importavano armi e altri manufatti in metallo. I mercanti della Linguadoca puntavano su grandi partite di lana, che reperivano negli altopiani della Castiglia, in parte grazie all’intermediazione commerciale degli ebrei di Toledo.47 I mercanti musulmani di Valenza commerciavano con il regno nasride di Granada.48 Alla fine del XV secolo re Ferdinando si accanì nell’avido tentativo di ottenere dalla città un contributo fiscale più consistente, finendo per frenare l’espansione economica.49 Ciononostante, per la Corona aragonese il bilancio restò decisamente positivo, tanto più se si tiene conto della ripresa avvenuta nei possedimenti italiani: la Sicilia, ricca di grano e zucchero, e la Sardegna, ricca di grano e sale.50 La comunità catalano-aragonese prosperava, sulla scia della radicale ristrutturazione economica seguita alla peste nera.

III

Il successo di Valenza presentava un aspetto singolare: l’assenza di ebrei praticanti. Una caratteristica esclusiva dei regni iberici quattrocenteschi, non riscontrabile negli altri Stati dell’Europa occidentale, era la compresenza di cristiani, ebrei e musulmani. In terra spagnola le relazioni quotidiane fra i tre gruppi potevano essere cordiali: a volte i cristiani presenziavano alle cerimonie nuziali di musulmani ed ebrei, e a Valenza capitava che musulmani e cristiani aprissero insieme qualche manifattura. Ma sul finire del XIV secolo la convivencia era stata turbata da un’atmosfera di diffidenza. La diffusione della peste nera era stata imputata agli ebrei, e le accuse erano sfociate in violenti assalti ai quartieri ebraici di Barcellona e di altre città.51 Uno degli effetti della peste fu l’affermarsi di una nuova classe media i cui membri guardavano talvolta agli ebrei come a rivali economici. Nel tardo Trecento Ferrán Martínez, arcidiacono di Ecija, nella Spagna meridionale, fomentò con la sua predicazione una profonda ostilità antiebraica, che portò a tentativi di demolire le sinagoghe e di distruggerne rotoli e libri. La Corona di Castiglia non seppe contenere i disordini e nel 1391 si scatenarono a Siviglia in sostegno dell’arcidiacono sommosse popolari che si propagarono a nord e a est, in territorio aragonese, con l’uccisione di svariati ebrei e un gran numero di conversioni forzate.

Il contagio si estese al Mediterraneo occidentale, e nel 1392 le aggressioni agli ebrei investirono la Sicilia aragonese.52 Nella città di Valenza il quartiere ebraico cessò di esistere, perché dopo lo sterminio e le conversioni forzate dei 2500 ebrei rimasti in città, di ebrei praticanti ne erano sopravvissuti solo 200 circa. Non meno drammatico era lo scenario di Barcellona, che ospitava ebrei fin dall’VIII secolo: il quartiere ebraico, il Call, situato nell’angolo nordovest della città vecchia, fu invaso e devastato. A Maiorca una rivolta contadina contro il vicegovernatore scappò di mano: non riuscendo a fare irruzione nel Castello del Belvedere, poco fuori della città, i contadini si riversarono sul Call, che presero d’assalto, uccidendo molti dei suoi occupanti. Un ulteriore giro di vite giunse dall’alto, quando nel 1413-1414 re Ferdinando I d’Aragona e l’antipapa Benedetto XIII organizzarono una disputa pubblica fra ebrei e cristiani a Tortosa. Non si trattò di un confronto tra pari, ma di un’occasione per strappare a diversi capicomunità ebrei la conversione.53 Nei territori della Corona aragonese il numero di coloro che professavano il giudaismo diminuì, anche se molti dei convertiti continuarono a praticare in segreto la propria religione. La segretezza divenne ancora più importante nel penultimo decennio del Quattrocento, quando nei regni spagnoli fu riorganizzata l’Inquisizione. In terra aragonese la presenza ebraica pareva prossima a estinguersi, non tanto a causa delle espulsioni di massa, quanto per l’insopportabile livello della pressione cui gli ebrei erano sottoposti nella penisola iberica.

Le conversioni di massa del 1391 e del 1413-1414 sembravano indicare che, messi sotto pressione, la maggior parte degli ebrei erano disposti ad abbandonare la loro fede. Quando il trono di Aragona passò a Ferdinando II, nel 1479, questi tornò gradualmente alla linea dura del suo omonimo nonno. Per contrastare il fenomeno degli ebrei convertiti che continuavano clandestinamente a osservare le loro vecchie pratiche religiose (per definirli si usava spesso il termine «marrani»), rinverdì l’Inquisizione aragonese, estendendola a tutta la Spagna, dove cominciò a essere considerata uno strumento di ingerenza del re anche da parte delle famiglie veterocristiane, i Cristianos viejos.54 I frati domenicani, cui l’Inquisizione era affidata, convinsero Ferdinando che non si sarebbe mai potuti venire a capo del problema senza la completa separazione tra convertiti e giudei: era necessario allontanare dalla Spagna tutti gli ebrei praticanti.55 Ferdinando sperava vivamente che, anziché andarsene, il grosso degli ebrei si sarebbe convertito. Non nutriva alcuna antipatia per le persone di origine ebraica e aveva, anzi, simpatia per i conversos sinceri. I suoi decreti, tuttavia, portarono a un esodo di massa. Gli ebrei che lasciarono la Spagna furono moltissimi, forse 75.000, anche se in massima parte si trattava di ebrei castigliani, data la drastica riduzione delle comunità catalane e aragonesi in seguito ai moti del 1391. E tuttavia, fu dai porti del regno d’Aragona che molti ebrei spagnoli, sia aragonesi sia castigliani, partirono per rifugiarsi altrove.

Talvolta i profughi incontrarono buona accoglienza, talaltra subirono trattamenti esecrabili: non c’è motivo per non credere ai racconti che narrano di interi gruppi di ebrei gettati in mare dai capitani e dagli equipaggi delle navi su cui si erano imbarcati.56 Il sultano del Marocco non li voleva, quindi l’idea di approdare nel più vicino Stato islamico non era un’opzione praticabile. Quanto a Genova, sebbene molte delle navi su cui viaggiavano fossero proprio di questa città, non era certo una destinazione accogliente, visto che aveva sempre scoraggiato l’insediamento di ebrei nel suo territorio; chi vi approdò fu confinato in un fazzoletto di terra ingombro di rocce franate e detriti: di fronte alla prospettiva di dover affrontare i rigori dell’inverno, molti furono tentati di convertirsi.57 Decisamente più ragionevole cercare una nuova dimora nell’Italia meridionale, dove il cugino di Ferdinando, Ferrante, accolse gli ebrei a braccia aperte, incaricando i suoi funzionari di verificare le competenze, artigianali o mercantili, di ogni nuovo arrivato e insistendo affinché i fuggiaschi fossero trattati «humanamente». Qualche mese dopo, Ferrante accolse una seconda ondata di immigrati ebrei provenienti dalla Sicilia aragonese, altra terra dalla quale erano stati cacciati, nonostante l’opposizione del consiglio cittadino di Palermo che paventava gli effetti economici dell’espulsione.58 Ferdinando rimase fedele alla sua linea anche nei territori che conquistò successivamente oltremare, mettendo al bando gli ebrei da Orano (1509) e da Napoli (1510).59

Più che per il loro numero, gli esuli ebrei furono importanti per l’impatto che ebbero sul complesso del mondo mediterraneo. Dopo aver girovagato in varie località dell’Italia meridionale, ne furono allontanati e si sparpagliarono in diverse direzioni: alcuni si spostarono più a nord, nelle corti dei benevoli signori di Ferrara e di Mantova; altri si spinsero in territorio ottomano, dove il sultano non poteva credere alla sua buona sorte nell’acquisire con loro abili tessitori, mercanti e medici. Come scriveva nel XVI secolo un agente francese presso la corte ottomana, tra gli ebrei c’erano

operai di tutte le specializzazioni e artigiani straordinari, in particolare tra i Maranes [marrani] recentemente messi al bando ed espulsi dalla Spagna e dal Portogallo, che, con grave danno per la cristianità, hanno insegnato ai turchi svariate invenzioni, mestieri e macchine da guerra, nonché a fabbricare pezzi di artiglieria, archibugi, polvere da sparo e altre munizioni; inoltre hanno importato laggiù la stampa, prima ignota in quei paesi, attraverso la quale pubblicano svariati libri in diverse lingue come il greco, il latino, l’italiano, lo spagnolo e l’ebraico, cosa che viene loro naturale.60

Governando vaste aree in cui i musulmani costituivano una minoranza, gli Ottomani non avevano difficoltà ad accettare la presenza di ebrei nei loro domini, purché fosse sottoposta alle consuete limitazioni connesse allo status di dhimmi. Un luogo in cui l’insediamento ebraico si fece particolarmente denso fu Salonicco (l’antica Tessalonica).

Per molti esuli l’espulsione dalla Spagna non era un segno che le tribolazioni di Israele si stavano aggravando, bensì che stavano per finire: presto sarebbe avvenuto il riscatto di Israele sotto la guida del Messia. Questa convinzione indusse alcuni a trasferirsi nella terra dei lontani antenati e a stabilirsi a Safed, sulle colline della Galilea, dove si impegnarono nella produzione di tessiture e di altri manufatti. Contestualmente si dedicavano agli studi cabalistici e componevano poesie liturgiche destinate a conoscere grande diffusione nell’area del Mediterraneo, e non solo. Uno dei loro rabbini, Jacob Berab, era arrivato in quelle contrade peregrinando da Maqueda, nei pressi di Toledo, a Fez e, di qui, in Egitto. Giunto a Safed, sognò di ricostituire l’antico consiglio dei saggi ebraico, il sanhedrin, o sinedrio, per preparare l’era del Messia.61 Nel loro esodo verso oriente i profughi portarono con sé il ricordo della Spagna, in ebraico Sefarad. Molti di questi ebrei «sefarditi» avrebbero continuato a parlare per secoli lo spagnolo del XV secolo, diffondendolo tra le comunità ebraiche dei territori ottomani e del Nordafrica. Tale lingua è spesso chiamata «ladino», o «giudeo-spagnolo», sebbene il suo lessico attinga anche a una pluralità di lingue, fra cui il turco. L’ampia adozione del ladino tra gli ebrei del Mediterraneo rientra in un quadro di egemonia culturale che vide i sefarditi imporre anche la loro liturgia e le loro pratiche agli ebrei della Grecia, del Nordafrica e di gran parte dell’Italia. I sefarditi, infatti, insistevano sulla propria discendenza dal corrispettivo ebraico degli hidalgos, presentandosi come l’aristocrazia del popolo ebraico, che in Spagna aveva vissuto nello splendore. Non aveva forse parlato il profeta Abdia degli «esuli di Gerusalemme, che sono a Sefarad» (1,22)?

L’anno 1492 vide anche la definitiva estinzione del dominio musulmano in Spagna, quando il 2 gennaio Boabdil, sultano di Granada, dopo una lunga e travagliata guerra si arrese a Ferdinando e Isabella, consegnando la sua città. La capitolazione contribuì a consolidare le dubbie pretese di Isabella al trono di Castiglia. L’atto di resa preservava il diritto dei musulmani a rimanere nel loro regno di un tempo; per chi avesse invece scelto di andarsene, i costi del viaggio sarebbero stati sostenuti dal re e dalla regina. Gli islamici furono espulsi da Granada e da tutti gli altri territori della Castiglia solo nel 1502, in seguito a una rivolta scoppiata tre anni prima nella Sierra di Granada. Tuttavia, nessun provvedimento analogo fu mai emanato nelle terre della Corona aragonese, dove la popolazione musulmana era concentrata nel regno di Valenza e nell’Aragona meridionale. Nel XV secolo i musulmani costituivano forse un terzo degli abitanti del regno valenziano, quota che andò calando con il progressivo insediamento dei cristiani e la conversione di un numero sempre maggiore di famiglie islamiche alla religione dominante. Nel famoso «tribunale delle acque», che ancora oggi si riunisce ogni giovedì davanti alla cattedrale di Valenza per assegnare le quote d’acqua destinate all’irrigazione dei campi fuori città, sopravvivono alcuni princìpi e alcuni procedimenti in uso tra i contadini musulmani del tardo Medioevo.62 D’altra parte, ritrovandosi isolati e privi della loro classe dirigente, gli islamici aragonesi e valenziani faticarono a preservare le conoscenze dell’islam e, almeno in certe aree, della lingua araba.63 Ferdinando era un monarca astuto e aveva ben compreso che l’espulsione dei musulmani avrebbe portato allo spopolamento e al caos economico regni la cui prosperità era già stata compromessa dalla guerra civile ai tempi del padre. Solo nel 1525, nove anni dopo la sua morte, fu intrapreso il tentativo di convertire al cristianesimo tutti gli islamici della Spagna; e solo a partire dal 1609 fu avviata l’espulsione in massa dei moriscos, come iniziarono a essere chiamati.64

IV

In Castiglia e a Granada lo status di Ferdinando era pressoché equivalente a quello della moglie Isabella, che in Aragona era soltanto regina consorte. Ma alla morte di Isabella, nel 1504, Ferdinando si vide negare per molti anni dalle Cortes la reggenza della Castiglia. Indirizzò così la sua attenzione decisamente verso il Mediterraneo, accarezzando l’idea di restaurare l’impero mediterraneo dello zio, Alfonso V. Al centro delle sue preoccupazioni c’erano le fortune della Corona aragonese: era infatti convinto che alla sua morte le strade della Castiglia e dell’Aragona sarebbero tornate a dividersi. Con l’aiuto del Gran Capitano, l’abile comandante militare Gonzalo Fernández de Córdoba, nel 1503 Ferdinando ripristinò il dominio diretto della Corona aragonese a Napoli, non senza un breve scontro con i francesi, che sotto re Luigi XII erano tornati in Italia più con la speranza di affermare le pretese di Luigi sul ducato di Milano che con l’intenzione di combattere i turchi.65 Come già per Alfonso, la conquista di Napoli non era fine a se stessa: Ferdinando, le cui decisioni politiche avevano spesso un forte sapore messianico, puntava a guidare una crociata per annientare i turchi e recuperare Gerusalemme; e qualche spedizione a est non mancò, come quella della flottiglia che il Gran Capitano condusse a Cefalonia, a dire il vero non troppo lontano dal tacco della penisola italiana.66 Questi sogni a occhi aperti furono ulteriormente animati dall’insistenza di un eccentrico navigatore genovese, Cristoforo Colombo, convinto di poter trovare nelle Indie oro a sufficienza per realizzare ogni desiderio di Ferdinando.67

Ferdinando preferiva che i suoi sudditi catalani solcassero le acque del Mediterraneo anziché quelle dell’Atlantico; seguiva in ciò l’idea dello zio Alfonso, quella di un mercato comune catalano che comprendesse la Sicilia, la Sardegna, Napoli, Maiorca e i nuovi possedimenti nel Nordafrica. Nel 1497 il duca di Medina Sidonia aveva già mostrato quanto fosse facile impadronirsi di Melilla, sulle coste del Marocco, una città che sarebbe rimasta spagnola fino ai nostri giorni. Nel 1509, con l’aiuto del potente cardinale Cisneros, Ferdinando acquisì anche Orano. Reggendo in mano una croce d’argento l’anziano cardinale sfilò a dorso di mulo davanti alle truppe spagnole, esortandole a combattere per Cristo. Il suo zelo non era affatto scemato dai tempi della conquista di Granada, quando con sovrano disprezzo per l’islam aveva organizzato grandi falò di libri arabi, privando allegramente l’umanità di notevoli fonti di conoscenza. Alla caduta di Orano seguirono, nel 1510, quelle di Bugia e di Tripoli.68 L’insediamento di guarnigioni spagnole lungo le coste nordafricane, anche in regioni molto a est come la Libia, consolidò la presenza cristiana nel Mediterraneo occidentale e centrale, ma riattizzò nella variegata compagine dei nemici islamici la determinazione a riconquistare le città in mano spagnola. Ferdinando poteva guardare con soddisfazione ai progressi registrati nella guerra santa contro l’islam, ma le sue ambizioni in Africa avevano ricadute anche su un piano molto concreto: controllando la costa del Maghreb era possibile offrire protezione alle navi catalane e di altra provenienza dirette a est; non perché le navi salpate dall’Europa usassero far rotta lungo la costa africana, ma perché la presenza spagnola fungeva da deterrente contro la pirateria musulmana.

Ferdinando dimostrò quale importanza attribuisse al Mediterraneo quando, dopo la morte della moglie Isabella, passò lunghi mesi a Napoli per riorganizzare il regno dell’Italia meridionale devastato dalla guerra. Sposò in seconde nozze una colta e dotata principessa dei Pirenei, Germana di Foix, sperando di generare un figlio cui lasciare le terre della Corona aragonese.69 Ma i suoi grandiosi progetti furono compromessi dall’estinzione della linea di successione maschile. Il figlio di Ferdinando e Isabella, l’Infante Giovanni, morì prima dei genitori, come il figlio che il re ebbe da Germana di Foix. I regni di Castiglia e di Aragona passarono così alla figlia folle di Ferdinando, Giovanna, e tramite lei al nipote, il principe asburgico Carlo di Gand.70 Nella Spagna di Carlo il baricentro del potere si spostò bruscamente dall’Aragona alla Castiglia. Con l’apertura delle rotte commerciali del Nuovo Mondo, la Castiglia, e in particolare Siviglia, entrò in piena espansione, mentre la rete catalana del Mediterraneo sprofondò nel torpore. I tradizionali interessi aragonesi continuarono a essere perseguiti in Italia, ma nell’impero mediterraneo un tempo governato da Barcellona e Valenza l’iniziativa passò a poco a poco nelle mani dei castigliani.71