I

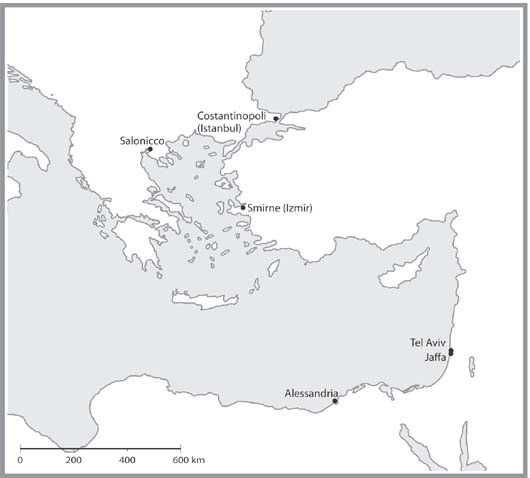

Dal punto di vista del Mediterraneo, la prima guerra mondiale fu solo un episodio della sequenza di crisi che segnarono l’agonia dell’impero ottomano: la perdita di Cipro, dell’Egitto, della Libia, del Dodecaneso; poi la Grande Guerra, con la perdita della Palestina a favore degli inglesi, presto seguita dal mandato francese in Siria. Nelle città portuali, dove avevano coesistito per secoli diversi gruppi etnici e religiosi, e in particolare a Salonicco, a Smirne, ad Alessandria d’Egitto e a Jaffa, tutti questi mutamenti furono gravidi di conseguenze, a volte anche drammatiche. Alla fine della guerra le potenze vincitrici si spartirono il cuore dell’impero ottomano: persino Costantinopoli pullulava di militari inglesi.1 Politicamente il sultano era stato ridotto all’immobilità, circostanza che lasciava ampio spazio di manovra ai radicali turchi, primo tra tutti Mustafà Kemal, valoroso veterano della campagna di Gallipoli. La diffidenza degli alleati verso i turchi trovava rispondenza nel sentire dell’opinione pubblica: la deportazione di massa degli armeni, nella primavera e nell’estate del 1915, destò l’orrore dei diplomatici americani attivi a Costantinopoli e a Smirne. Costretti dagli aguzzini ad attraversare a piedi, in una calura rovente, i monti dell’Anatolia, gli armeni – uomini, donne e bambini – stramazzavano al suolo sfiniti o venivano uccisi per divertimento, mentre il governo ottomano agitava contro di loro voci di complotti e tradimenti. L’intenzione era quella di «sterminare tutti i maschi sotto i cinquant’anni».2 Tra i greci, gli ebrei e i commercianti stranieri si diffuse il timore che la «pulizia» dell’Anatolia non si sarebbe fermata alla persecuzione degli armeni. Nella sua ultima stagione il governo ottomano aveva girato le spalle all’antico ideale della coesistenza. Anche in Turchia, alla tolleranza mostrata in passato stava subentrando uno sfrenato nazionalismo, come dimostravano, sempre più spesso, i Giovani Turchi con il loro radicalismo.

Se Smirne superò la guerra senza subire danni materiali e se la sua popolazione rimase immune dalle persecuzioni, in parte fu perché il suo vali, o governatore, Rahmi Bey nutriva per l’alleanza turca con la Germania e l’Austria un certo scetticismo e aveva ben chiaro che la fortuna economica della sua città dipendeva dall’eterogeneità della sua popolazione, composta da greci, armeni, ebrei e commercianti europei, oltre che da turchi.3 Quando ricevette l’ordine di consegnare gli armeni alle autorità ottomane, prese tempo, anche se non poté evitare di mandare incontro a un destino incerto un centinaio di «persone poco per bene».4 A Smirne l’etnia maggioritaria era quella greca: in effetti, c’erano più greci lì che ad Atene, gente molto legata alla fede ortodossa, che giocava un ruolo importante nel loro sistema scolastico e nelle loro cerimonie pubbliche. Dalla Grecia stavano inoltre facendo breccia nella comunità idee nazionaliste. I greci erano molto attivi nel commercio di frutta secca, e sul molo cittadino l’arrivo del raccolto di fichi dall’interno era un grande evento. La comunità ebraica di lingua giudeo-spagnola era meno nutrita che a Salonicco, ma a Smirne come a Salonicco gli usi occidentali stavano conquistando terreno. Durante una visita alla scuola dell’Alliance Israélite Universelle il governatore ingiunse agli ebrei di indossare il fez, e non i cappelli all’occidentale che stavano utilizzando: «Non siete in Francia o in Germania, siete in Turchia, siete sudditi di Sua Maestà il sultano».5

Smirne aveva un eccellente porto e dalla fine del XVIII secolo, quando gli altri porti ottomani avevano accusato una contrazione dei loro traffici, aveva continuato a prosperare. Intorno al 1800, a dominare gli scambi commerciali tra Europa e mondo ottomano era la Francia, che a Smirne faceva arrivare non solo tessuti, ma anche prodotti coloniali come lo zucchero, il caffè, la cocciniglia e l’indaco. Anche i fez che venivano acquistati dai turchi di Smirne erano fabbricati in Francia.6 Tra gli europei si segnalava la vivace comunità delle famiglie di origini inglesi, francesi e italiane, che contribuì a tenere attivi i commerci cittadini per tutto il corso dell’Ottocento, quando la scena economica era dominata da famiglie come i Whittall, i principali esportatori di frutta, e i Giraud, le cui fabbriche di tappeti davano lavoro a 150.000 persone. Tra i nuovi arrivati c’erano gli americani, che usavano Smirne come centro d’appoggio per il traffico della Standard Oil Company of New Jersey.7 Per ospitare le grandi dimore delle famiglie levantine, a pochi chilometri da Smirne erano stati creati spaziosi quartieri suburbani, come quello appropriatamente denominato «Paradiso», collegati al centro della città dalla ferrovia o da un servizio di navigazione.8 Anche durante la guerra i «levantini», come venivano chiamati, poterono continuare a condurre la loro vita agiata, perché Rahmi Bey non trovava motivo per trattare i mercanti stranieri da forestieri nemici, dato che la maggior parte di loro erano nati a Smirne e non avevano mai visto i paesi del loro passaporto.

A Londra il governo inglese, fresco di vittoria, non si curava degli interessi dei mercanti levantini di Smirne. Nei confronti dei turchi c’era un’accesa ostilità: lord Curzon, il ministro degli Esteri, definiva gli Ottomani una delle «più perniciose centrali del male», e il primo ministro Lloyd George, da sempre entusiasta delle nobili conquiste dell’antica civiltà greca, contrapposte ai miserabili insuccessi dei turchi, liquidò improvvidamente Kemal come un «venditore di tappeti da bazar», abbracciando invece il sogno accarezzato da Venizelos di una rinascita dell’egemonia greca estesa a tutto l’Egeo fino a comprendere le coste dell’Asia Minore. Per Venizelos, questo era l’autentico cuore della civiltà ellenica: l’antica Ionia, i cui abitanti di etnia greca, ottimisticamente stimati nel numero di 800.000, costituivano «la parte più pura della stirpe ellenica».9 La Gran Bretagna aveva poi apprezzato l’impegno militare profuso dai greci durante la lotta contro i rivoluzionari bolscevichi nella Russia del 1919: quei combattenti per la libertà andavano indubbiamente ricompensati. Gli inglesi furono perciò lieti di offrire ai greci Smirne e il relativo entroterra, anche se gli americani e le potenze continentali, riuniti in quello stesso 1919 alla Conferenza di pace di Parigi, erano meno convinti, e i Whittall di Smirne avevano fornito prove che gli abitanti della città – greci, turchi, ebrei, armeni – avevano a cuore l’armonia che vi regnava e non desideravano passare sotto il governo greco, ma semmai avere la possibilità di autogovernarsi. Lloyd George persuase la maggioranza degli alleati che Smirne e il suo entroterra dovessero essere consegnati senz’altro a Venizelos, il quale doveva essere sollecitato a mandare la flotta greca a occupare la costa ionica senza frapporre ulteriori indugi. Tra i feroci oppositori di questa iniziativa si distinse l’ammiraglio Mark L. Bristol, alto commissario americano a Costantinopoli, uomo i cui pregiudizi non erano certo all’altezza dell’incarico ricevuto: «Gli armeni» diceva «sono della stessa pasta degli ebrei: gente povera, se non priva, di spirito nazionale e carente di senso morale». I suoi strali più avvelenati erano però riservati agli inglesi: era infatti convinto che Lloyd George non fosse animato da nobili istanze etiche, ma dalla sete di petrolio.10

Nel maggio 1919 sbarcarono in Asia Minore 13.000 soldati greci. Dopo un’iniziale fase di stallo, gli incidenti cominciarono a moltiplicarsi: vi furono incursioni nei villaggi turchi, e nella sola Smirne furono uccisi circa 400 turchi e 100 greci. Il nuovo governatore greco, Aristides Sterghiades, era un personaggio schivo, che preferiva mantenersi al di sopra della vita sociale dell’élite smirniota e si sforzava di essere equo, spesso privilegiando i turchi sui greci nelle controversie. Il prezzo che dovette pagare per questo contegno fu il disprezzo da parte dei greci, il cui trionfalismo minacciava di cancellare l’armonia, affatto speciale, della città. Le sue iniziative ebbero però il pregio di riportare il commercio a Smirne. Nell’entroterra, invece, i problemi andarono aggravandosi. La Croce Rossa raccolse prove che nelle zone abitate dai turchi c’erano stati da parte dei greci atti di pulizia etnica. Interrogato dalla Croce Rossa sulla ragione per cui permetteva ai suoi uomini di uccidere i turchi, un ufficiale greco rispose: «Perché mi dà soddisfazione». La violenza, però, era ben attestata in entrambi i fronti. Mustafà Kemal stava chiamando a raccolta le sue forze, e quando, nel 1921, i greci cercarono di penetrare tra i monti orientali, nella speranza di tracciare sulla parte occidentale dell’altopiano una frontiera tra la Grecia e la Turchia, ai primi successi seguì un feroce contrattacco turco: i greci si erano lasciati trascinare troppo all’interno dell’Anatolia. Con la rotta dei greci le forze turche guadagnarono posizioni su posizioni verso ovest, in direzione di Smirne, dove entrarono il 9 settembre 1922, non prima però che 50.000 soldati greci già sconfitti e altri 150.000 provenienti dall’entroterra avessero cominciato a convergere sulla città.

Fu l’inizio di un disastro destinato a segnare profondamente la memoria greca. Le prime truppe turche a entrare a Smirne furono disciplinati reparti di cavalleria, accompagnati però dagli tchété, irregolari turchi che si erano già abbondantemente dissetati di sangue greco durante gli scontri in Anatolia occidentale. Quando i fuggiaschi si ammassarono nella città, le stragi, gli stupri e i saccheggi – principalmente perpetrati dagli irregolari, ma non solo da loro – divennero tacitamente all’ordine del giorno. Loro obiettivo privilegiato il nemico principale: non i greci, bensì gli armeni. Né il nuovo governatore turco né, quando arrivò, Mustafà Kemal mostrarono alcuna preoccupazione per quelli che trattarono come episodi di guerra. Evidentemente, nella nuova Turchia che stava prendendo forma non c’era più posto né per i greci né per gli armeni. Dopo la depredazione completa e sistematica del quartiere armeno, la violenza si scatenò sull’intera città, a esclusione del quartiere turco. Le ville suburbane dei mercanti levantini furono razziate e la maggior parte dei levantini che sopravvissero si ritrovarono senza più nulla, nemmeno le loro aziende, bandite dal mercato. Per finire, le strade e le case di Smirne furono cosparse di benzina (ancora una volta a cominciare dal quartiere armeno) e il 13 settembre la città fu data alle fiamme. Il numero dei profughi salì a 700.000. Greci e armeni di Smirne erano infatti stati costretti a cercare scampo sul molo, dove li attendeva però una drammatica scena: nel porto c’erano le navi da guerra di inglesi, francesi, italiani e americani, ciascuno preoccupato di difendere i propri interessi nazionali. Le fiamme avanzavano verso il molo, divorando gli uffici e i magazzini delle grandi imprese commerciali, mentre il centro della città era ormai ridotto in cenere. E un’enorme massa di gente in preda alla disperazione, molti dei quali ormai sfiniti dalle ferite, dalla sete e dalla stanchezza, supplicava di essere tratta in salvo.

La risposta delle grandi potenze fu di un’indifferenza glaciale: l’ammiraglio Bristol aveva già ammonito due giornalisti americani a non scrivere delle atrocità turche, facendo appello alla «neutralità» dei propri paesi; dal canto loro francesi e italiani rifiutarono di imbarcare i fuggiaschi, e chi cercò di guadagnare le loro navi a nuoto, fu lasciato annegare in mare. Quando un ragazzo e una ragazza furono individuati nei pressi di una nave americana, i marinai dissero ad Asa Jennings, un attivista della Young Men’s Christian Association impegnato a organizzare un’evacuazione su vasta scala, che per quanto desiderassero aiutarli, ciò era contro gli ordini, perché avrebbe compromesso la posizione neutrale degli Stati Uniti. Jennings non ne volle sapere e riuscì a far recuperare i due giovani, che poi si rivelarono essere fratello e sorella.11 A bordo delle navi da guerra inglesi, durante la cena alla mensa ufficiali fu dato ordine alle bande di suonare fragorosi inni marinareschi, per coprire le grida strazianti che giungevano dalla banchina, poche centinaia di metri più in là. Alla fine l’ammiraglio inglese cedette alle accorate preghiere, e l’encomiabile caparbietà di Jennings consentì di ottenere anche l’intervento della flotta greca di stanza nella vicina Lesbo. L’insieme delle navi alleate trasse in salvo 20.000 persone, e molte di più trovarono scampo a bordo della flottiglia greca di Jennings. Ciononostante, a Smirne e nell’immediato entroterra furono massacrate qualcosa come 100.000 persone, e almeno altrettante furono deportate nell’Anatolia centrale, dove in gran parte svanirono nel nulla.

L’insensibilità dei comandanti nella baia di Smirne e la pura e semplice ostilità manifestata dall’ammiraglio Bristol a Costantinopoli rispecchiavano un modo di pensare alle catastrofi umanitarie diverso da quello che caratterizza l’inizio del nostro secolo. Per loro, «neutralità» significava restarsene in disparte, anziché trovarsi nella migliore posizione per offrire aiuto alle vittime spogliate e martoriate della violenza etnica. Questa riluttanza a intervenire si accompagnava alla consapevolezza che l’appoggio di Lloyd George a Venizelos aveva messo in moto una serie di eventi che né la Grecia né la Gran Bretagna erano minimamente in grado di controllare. La maggior parte della popolazione di Smirne se n’era andata; la città stessa, distrutta dal fuoco, aveva cessato di esistere, e la sua nuova versione turca, Izmir, non sarebbe mai riuscita a ritrovare la preminenza commerciale di un tempo. A riempire il vuoto lasciato dai greci e dagli armeni furono i turchi espulsi da Creta e dalla Grecia settentrionale e riversatisi in Turchia. Infine, facendo seguito al trattato concluso nel 1923 a Losanna, Grecia e Turchia procedettero a un gigantesco scambio di popolazione: solo da Creta se ne andarono 30.000 musulmani. Con la partenza dell’ultimo sultano, che lasciò in aereo Istanbul nel novembre 1922, venne meno l’ultima, fragilissima barriera alla creazione di una nuova Turchia, rivolta verso l’Occidente, con una nuova capitale, un nuovo alfabeto e una Costituzione laica. In Grecia la «Megali Idea» era morta, ma anche il carattere multinazionale dell’impero turco si era dissolto. Malgrado le tensioni e gli odi che talvolta scoppiavano tra le varie etnie e le diverse religioni, e nonostante i frequenti tentativi di umiliare i cristiani e gli ebrei imponendo loro una serie di gravami finanziari e sociali, il sistema ottomano era riuscito a tenere insieme per secoli popoli assai disparati. Al suo posto c’era ora una serie di nazioni i cui capi operavano all’insegna del più acceso nazionalismo e trovavano difficile concedere spazio a coloro cui ora guardavano come a corpi estranei: greci e armeni in Turchia, ebrei e islamici in Grecia.

II

Un’altra città portuale in cui le culture si incontravano e si mescolavano era Alessandria. La città cominciò ad assumere la sua forma moderna alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX, quando furono creati un nuovo lungomare, con l’elegante passeggiata della Corniche, e le ampie strade fiancheggiate da condomini a uso abitativo e uffici. Tra le nuove costruzioni c’erano anche la cattedrale anglicana, edificata in stile pseudocopto già poco dopo la metà dell’Ottocento, e la straordinaria serie di stabili progettata dall’architetto Giacomo Alessandro Loria, nato in Egitto ma formatosi in Italia e poi affermatosi ad Alessandria negli anni Venti del Novecento. La sua Banca nazionale egiziana ricorda un palazzo veneziano. Loria realizzò anche l’ospedale italiano e quello ebraico, e non a caso, essendo egli italiano ed ebreo. La sua opera più visitata è il famoso Cecil Hotel, caro a Winston Churchill e a Lawrence Durrell, nonché al personaggio creato da Durrell, Justine.12 I greci, gli italiani, gli ebrei, i copti e i turchi che abitavano la città erano immensamente orgogliosi di Alessandria e intendevano l’espressione Alexandria ad Aegyptum come il riferimento a una città europea vicina all’Egitto, non a una città egiziana.13 Jasper Brinton, un americano che all’inizio del Novecento lavorava come giudice d’appello nei tribunali misti egiziani, parlava di Alessandria in termini entusiastici, definendola «brillante e sofisticata, molto più di qualsiasi altra città mediterranea»; gli amanti della musica potevano intrattenersi nei grandi teatri della città, dove si esibivano Toscanini, la Pavlova e le migliori voci della Scala.14 Si diceva che le strade fossero così pulite che ci si poteva mangiare sopra, esperienza decisamente sconsigliata nell’Alessandria odierna.

Naturalmente, l’Alessandria cosmopolita non era l’intera città, e la vita dell’élite, su cui ci soffermeremo a breve, non era la vita della maggioranza dei greci, degli italiani, degli ebrei e dei copti che abitavano al margine settentrionale della lunga e stretta città. Il fianco sud, indicato nelle cartine di fine Ottocento con il nome di Ville arabe, non aveva molto a che fare con la vita della classe media alessandrina, anche se le forniva cuochi, donne di servizio e tranvieri. Gli europei costituivano solo il 15 per cento della popolazione, ma il potere economico era in gran parte nelle loro mani. Nel 1927 in città c’erano 49.000 greci, 37.000 dei quali provvisti di cittadinanza greca, 24.000 italiani e 4700 maltesi. Sparsi tra le varie nazionalità c’erano 25.000 ebrei (circa 5000 avevano passaporto italiano, ma molti erano apolidi); erano numerosi anche i greci che avevano un’altra cittadinanza: se, per esempio, erano di Rodi, avevano cittadinanza italiana; se di Cipro, cittadinanza inglese; potevano inoltre essere sudditi turchi, anche dopo il 1923.15 La maggioranza delle famiglie musulmane importanti, compresa la famiglia reale, avevano invece origini turche, albanesi, siriane o libanesi. Come a Salonicco e a Smirne, la lingua francese avanzava a grandi falcate, anche se l’Egitto era un protettorato inglese. Un esule alessandrino confessava che la sua conoscenza dell’arabo scritto era circoscritta ai menu e ai titoli dei giornali: «Ho sempre considerato mie lingue madri l’inglese e il francese». E sua moglie raccontava: «Mia madre era esclusivamente francofona e mio padre parlava solo italiano. Non so come facessero a capirsi, ma ci riuscivano».16 Un’infarinatura di arabo era utile soprattutto per comunicare con la servitù. Ma in un’epoca di nazionalismo montante, il rifiuto di qualsiasi identità «orientale» non poteva che rivelarsi fatale per la sopravvivenza di queste comunità.

La rievocazione romanzata della vita ad Alessandria scritta da André Aciman esemplifica il modo di pensare di molti alessandrini. La famiglia di Aciman era arrivata in città da Costantinopoli nel 1905, ma lo zio dell’autore, Vili, aveva legami sia ad Alessandria sia in Europa:

Come la maggior parte dei giovani ebrei nati in Turchia verso la fine del secolo, Vili denigrava tutto ciò che aveva a che fare con la cultura ottomana ed era assetato d’Occidente, al punto di trasformarsi, alla fine, in «italiano» come facevano quasi tutti gli ebrei in Turchia: millantando, cioè, legami ancestrali con Livorno, dove si erano stabiliti nel Cinquecento gli ebrei fuggiti dalla Spagna.17

L’architetto Loria, benefattore della sinagoga di Alessandria, amava indossare e fare indossare alla sua famiglia la camicia nera dei fascisti. La famiglia ebrea più influente era quella del barone Félix de Menasce, che vantava un titolo imperiale austriaco, sebbene suo nonno, nato al Cairo, avesse accumulato il suo patrimonio come banchiere del chedivè Ismail. All’epoca di Félix la fortuna di questa magnifica famiglia non era affidata alla sola attività bancaria, ma anche al commercio con Trieste. Félix fondò scuole e ospedali e, dopo essere entrato in attrito con i capi della nuova, imponente sinagoga di via Nebi Daniel, si fece costruire una sinagoga e un cimitero personali. Anche se nel suo stile di vita l’osservanza giudaica trovava ben poco spazio, rimase profondamente irritato quando apprese che suo figlio Jean, studente a Parigi, si era fatto battezzare ed era diventato cattolico. Peggio ancora, secondo lui, fu quando di lì a poco il ragazzo entrò nell’ordine domenicano per tornare ad Alessandria in veste di predicatore. Il barone Félix era intimo amico del leader sionista Chaim Weizmann il quale, in occasione della sua visita alla città, nel marzo 1918, dimorò nella maestosa residenza dei de Menasce. Non privo d’interesse è il fatto che il barone Félix sfruttò i suoi contatti con gli arabi di Palestina per promuovere un accordo bilaterale tra ebrei e arabi sul futuro del territorio palestinese, anche se gli inglesi, che avevano assunto il controllo della regione, non diedero segni di interesse.18

A questo intreccio di relazioni si ispirò Lawrence Durrell per la figura del danarosissimo banchiere alessandrino Nessim, di cui fa però un copto anziché un ebreo. Durrell – che scrisse il primo volume del suo Quartetto di Alessandria a Bellapais, nell’isola di Cipro, all’inizio degli anni Cinquanta – aveva stretti legami con gli ebrei alessandrini per via della seconda moglie, Eve Cohen, e ancor più per via della terza, Claude Vincendon, nipote di Félix de Menasce.19 I de Menasce si associarono con un’altra famiglia di spicco, gli Zogheb, cristiani melchiti di Siria, membri di una comunità che comprendeva molti ricchi mercanti di seta, legname, frutta e tabacco.20 Il tenore di vita altoborghese dei levantini di Smirne non era paragonabile allo stile di vita principesco dei de Menasce e dei loro pari, specie se si considera che i notabili di Alessandria trovavano udienza presso il re e soprattutto presso Omar Toussoun, stimatissimo esponente della famiglia reale che aveva ben compreso l’importanza di intrattenere rapporti con le diverse comunità cittadine. Omar poteva andare a consegnare premi alla scuola ebraica così come ai ragazzi dell’élite alessandrina che frequentavano il Victoria College, concepito come una public school (cioè un istituto scolastico privato) inglese. Era presidente onorario della Società archeologica copta e aveva donato ingenti somme di denaro per la costruzione dell’ospedale copto. Aveva inoltre a cuore l’economia locale e si era speso in prima persona per rendere stabili i prezzi del cotone.21

La vita quotidiana delle comunità straniere orbitava intorno al commercio e alle sale da caffè, tra cui spiccavano quelle dei greci, specialmente il caffè Pastroudis. In questi locali si potevano incontrare gli esponenti dell’intellighenzia greca, primo tra tutti il poeta Konstantinos Kavafis.22 Il romanziere inglese Edward Morgan Forster, trattenutosi nella città (dove si era innamorato di un tranviere arabo) per gran parte della prima guerra mondiale, fece conoscere la poesia di Kavafis fuori dalla città di Alessandria, dove il poeta risiedeva e che tornò a cantare a più riprese. L’Alessandria cui andava il pensiero di Kavafis, però, non era tanto quella moderna, che non offriva per lui motivi di grande interesse, quanto quella dell’antichità.23

Di tutte le città portuali del Mediterraneo orientale, Alessandria d’Egitto fu quella cui i cambiamenti politici seguiti alla caduta degli Ottomani inflissero meno danni: la sua rinascita, del resto, non era opera dei sultani, ma degli stranieri attirati dalle iniziative dei chedivè.

III

Se Alessandria era una città rimessa a nuovo, non lontano, in Palestina, ne era sorta una completamente nuova. In terra palestinese i britannici trovarono un ambiente politico molto diverso da quello egiziano. La rivolta araba scoppiata durante la prima guerra mondiale, e in parte alimentata da Thomas Edward Lawrence, aveva dato alla Gran Bretagna preziosi alleati contro i turchi. Intanto le istanze sioniste di una patria per il popolo ebraico portarono a crescenti tensioni tra gli ebrei e gli arabi palestinesi, specie dopo che, con la «dichiarazione Balfour» (1917), il governo inglese manifestò il proprio favore all’idea di una «casa per la nazione ebraica». Le aspirazioni degli ebrei trovarono espressione nel concetto di ritorno alla terra, e gruppi di coloni utopisti giunti dall’Europa centrale e orientale diedero vita a insediamenti agricoli: il movimento dei kibbutz puntava a portare gli ebrei fuori dalle città, nell’aria pura delle campagne; ma nel sionismo c’era anche un’altra tendenza, per la quale la fondazione in Palestina di una città all’occidentale abitata da ebrei era un obiettivo fondamentale. Nel 1909 un gruppo di ebrei, principalmente ashkenaziti europei, acquisì la proprietà di alcune dune sabbiose situate un chilometro e mezzo a nord dell’antico porto di Jaffa e divisero la terra in sessantasei lotti, che assegnarono a sorte. Un segno del loro idealismo, perché il ricorso a una lotteria assicurava che nessuno acquisisse posizioni privilegiate: ricchi e poveri avrebbero dovuto vivere fianco a fianco.24 La loro ambizione era quella di creare un’ariosa città verde, o un autentico sobborgo verde, dato che all’inizio rifiutarono di includere nel progetto qualsiasi esercizio commerciale: per ogni necessità gli abitanti sarebbero dovuti scendere a Jaffa. Quando si trattò di partorire un nome, i coloni discussero una serie di proposte, tra cui il rigorosamente sionista Herzliya e il deliziosamente mellifluo Yefefia (La più bella). Alla fine Theodor Herzl ebbe comunque la meglio, perché Tel Aviv era il titolo ebraico del suo romanzo sulla rifondazione di Sion, Altneuland (Terra antica e nuova): tel stava a indicare gli antichi resti che ricordavano ai visitatori la presenza ebraica nei millenni passati, mentre aviv alludeva ai primi germogli verdi nei campi di frumento e quindi, per estensione, alla primavera.25

Nacque così quella che sarebbe diventata la prima grande città fondata sulle sponde del Mediterraneo dal primo Medioevo, quando per rimpiazzare Cartagine era stata creata Tunisi e quando dalle lagune era sorta Venezia. La fondazione di Tel Aviv colloca la tormentata storia della nascita di Israele in una prospettiva diversa, mediterranea. A tutt’oggi, in molte cartine geografiche del Medio Oriente prodotte nei paesi arabi la città non figura.26 I fondatori di Tel Aviv avevano il chiaro obiettivo di dare vita a un insediamento ebraico, che per il suo carattere europeo si sarebbe però distinto da Jaffa, considerata da loro irrimediabilmente «orientale». L’ansia di modernità europea non era nuova a Jaffa. Negli anni Ottanta del XIX secolo una setta protestante che rispondeva al nome di «templari» aveva creato, con un senso dell’ordine tutto teutonico, due insediamenti alla periferia della città: «Grazie all’ampiezza delle vie e all’eleganza degli edifici ci si poteva dimenticare di essere in una terra desolata e immaginare di trovarsi in una delle civili città d’Europa».27 Anche gli arabi facoltosi di Jaffa si costruirono confortevoli ville nell’area suburbana della città.

Ma Tel Aviv non fu il primo sobborgo ebraico di Jaffa. Negli anni Ottanta dell’Ottocento un ricco ebreo algerino, Aharon Chelouche, che dal 1838 viveva in Palestina, comprò il terreno sul quale sorse un altro sobborgo di Jaffa, Neve Tzedek. I visitatori di Neve Tzedek restavano ammirati per il suo aspetto pulito e relativamente spazioso, le sue case erano ritenute tra le più belle di Jaffa.28 A Neve Tzedek andarono a stabilirsi ebrei di varia provenienza: oltre ai nordafricani Chelouche, c’erano ashkenaziti dell’Europa centrale, mentre Solomon Abulafia, che ne divenne sindaco, veniva dalla non molto lontana Tiberiade; se ne sarebbe andato, con la moglie ashkenazita Rebecca Freimann, nel 1909, per unirsi ai fondatori di Tel Aviv. Nessuno stupore se nelle fotografie lo vediamo indossare giacca a coda di rondine, cravatta e pantaloni a righe, gli stessi emblemi della modernizzazione indossati dai turchi e dagli arabi di Jaffa del suo ceto.29 Lo scrittore Shmuel Yosef Agnon visse per qualche tempo nella casa degli Abulafia a Neve Tzedek, dove, prima che Tel Aviv diventasse uno dei centri della cultura ebraica, si era concentrata un’intera colonia di scrittori e artisti.

Jaffa stessa era comunque in piena ascesa. Era il più grande porto della Palestina, nonché il principale sbocco sul mare di Gerusalemme, anche se certe navi, a causa delle loro dimensioni, non riuscivano ad approdarvi e i viaggiatori dovevano essere sbarcati a bordo di natanti più piccoli o farsi portare a spalla fino a riva dai facchini locali. Il sultano ottomano conferì a Jaffa un eloquente simbolo di modernizzazione, facendo costruire la torre campanaria, che rimane tuttora al suo posto. Alla vigilia della prima guerra mondiale Jaffa contava più di 40.000 abitanti, tra musulmani, cristiani ed ebrei (questi ultimi circa un quarto dell’intera popolazione). Poi, durante il conflitto, gli arabi e gli ebrei della città furono fatti evacuare per ordine dei turchi, che temevano un’eventuale collaborazione tra gli abitanti di Jaffa e l’esercito inglese in avanzata. Ma a Jaffa e ai suoi sobborghi ebraici furono risparmiati i saccheggi da parte dei turchi (fecero più danno le truppe australiane scorrazzando per qualche tempo per la città deserta) e la città ebbe poi modo di riprendersi.30 La stazione ferroviaria dava accesso a Beirut, in direzione nord, e al Cairo – o persino a Karthoum – in direzione sud e poi ovest. L’economia di Jaffa non era alimentata dal passaggio delle merci che dal Mediterraneo transitavano verso l’interno, ma dalle eccellenti arance locali, che venivano smerciate nei territori ottomani e in Europa occidentale. Jaffa, e non Gerusalemme, era anche il primo centro culturale della Palestina, e il forte senso di identità che andava diffondendosi presso la popolazione araba trovava eco nel titolo e nei contenuti del giornale «Falastin» (Palestina), peraltro posseduto da cristiani.31 Ciò detto, la vita culturale di Jaffa non poteva competere con quella di Alessandria. A parte gli austeri protestanti tedeschi, era una città di lingua araba, dove i Chelouche intrattenevano sereni rapporti con gli amici e i conoscenti arabi.32 Con la fondazione di Tel Aviv, però, sorsero delle tensioni fino allora sconosciute. Negli anni Venti i cristiani e i musulmani di Jaffa frequentavano di buon grado il nuovo insediamento, che offriva attrazioni come il cinema Eden, per tacere delle bische e dei bordelli che vi cominciavano a proliferare. Ma già a partire dal 1921 le relazioni tra ebrei e arabi conobbero episodi di violenza. Il primo scontro ebbe luogo quando gli arabi di Jaffa, già tesi, scambiarono una manifestazione comunista a Tel Aviv per una folla riottosa pronta a calare su Jaffa. Furono uccisi 49 ebrei, tra i quali gli abitanti di una colonia di scrittori che si era stabilita nella periferia della città.33

La vera causa delle tensioni era il continuo arrivo di navi cariche di immigrati ebrei. Sul finire del 1919 era arrivata a Jaffa la nave russa Ruslan, partita da Odessa con 670 passeggeri a bordo. E sebbene questi immigrati ashkenaziti non alterassero l’intimo carattere della vecchia Jaffa, dal momento che andavano a insediarsi a Tel Aviv o nell’entroterra palestinese, l’equilibrio tra Jaffa e Tel Aviv stava mutando in modo veloce e percepibile. Nel 1923 Tel Aviv contava già 20.000 abitanti, quasi tutti ebrei. In breve iniziò a prendere il sopravvento su Jaffa: un anno dopo contava 46.000 abitanti; nel 1930 ne aveva 150.000 e nel 1948, l’anno della fondazione di Israele, 244.000. A poco a poco si emancipò dalla giurisdizione municipale di Jaffa. Già nel 1921, assorbiti gli altri quartieri ebraici nei dintorni di Jaffa, come Neve Tzedek, godeva di propria autonomia e nel 1934 divenne un comune indipendente.34 Tra gli sviluppi interni di Tel Aviv vi fu la fondazione di una scuola, lo Herzliya Gymnasium, che con il suo imponente edificio in stile moderno (qualche tempo fa, incredibilmente, abbattuto e sostituito con un orrendo grattacielo) fungeva da importante centro culturale.35 I bambini ebrei cessarono così di frequentare le scuole miste di Jaffa, spesso gestite da suore, dove ebrei, cristiani e musulmani studiavano gli uni accanto agli altri.

Uno degli sviluppi più rilevanti fu la realizzazione di un porto. Tel Aviv fu servita dal porto di Jaffa fino al 1936, quando scoppiarono nuovi e ancora più gravi episodi di violenza. Poi, visto che arabi ed ebrei boicottavano le rispettive attività commerciali, l’amministrazione cittadina chiese alle autorità inglesi il permesso di creare un porto nel settore nord della città in espansione. Il leader ebreo David Ben Gurion dichiarò: «Voglio un mare ebraico. Il mare è la prosecuzione della Palestina». A Jaffa l’impatto del porto rivale non tardò a farsi sentire: nel 1935 la città importava merci per 7 milioni 700.000 sterline, l’anno seguente scese a 3 milioni 200.000, mentre merci per 602.000 sterline presero la via di Tel Aviv; nel 1939, poi, il valore complessivo delle merci importate era calato a 1 milione 300.000 sterline a Jaffa e salito a 4 milioni 100.000 a Tel Aviv. Poiché con la crisi del 1936 il porto di Tel Aviv non poté più contare su manodopera araba, si ricorse a operai di Salonicco, la città famosa per i suoi portuali ebrei.36 Alla prosperità di Tel Aviv contribuì anche una serie di fiere del Levante, dapprima, nel 1924, in tono minore, poi con sempre maggiore consistenza: nel 1932 le aziende estere che esponevano i loro prodotti erano 831. L’idea era quella di promuovere Tel Aviv come nuovo crocevia tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, e – a riprova che l’ambizione era ancora sensata – le fiere attrassero espositori dalla Siria, dall’Egitto e dal neonato regno di Transgiordania.37

Questo processo di crescita vide Tel Aviv imporsi come centro a sé stante, già quando i confini con Jaffa erano ancora indistinti e contesi. All’espansione della città concorsero iniziative private indipendenti e un certo grado di pianificazione centrale, cui si deve tra l’altro la creazione di un grande viale a tre corsie intitolato ai Rothschild (nella speranza di ottenere dalla famiglia un sostegno economico più consistente di quello fino allora ricevuto). Negli anni Trenta l’architetto scozzese Patrick Geddes elaborò un piano urbanistico generale, finalizzato a raccordare meglio la città con il suo versante a mare. In centro sorsero notevoli edifici in stile Bauhaus, con i quali i cittadini più facoltosi intendevano farsi araldi della moderna cultura occidentale. La «Città bianca» cui diedero vita è stata giudicata abbastanza significativa da guadagnarsi, nel 2003, lo status di Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Altre espressioni della ricerca di un’identità occidentale, europea, si possono individuare nel teatro Habima e nella vita letteraria, artistica e musicale della città. Tendenze analoghe andavano affermandosi anche ad Alessandria, Salonicco e Beirut, nonché a Jaffa, ma Tel Aviv, a detta di molti visitatori, sembrava spesso avere più affinità con le città dell’Europa orientale, come Odessa o Vienna, che con quelle dell’Europa mediterranea, come Napoli o Marsiglia.

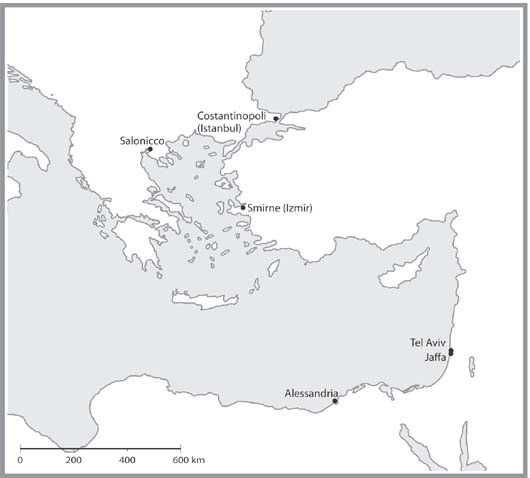

La perplessità nutrita dagli abitanti di Jaffa, anche nei periodi di minore tensione, verso il comportamento dei loro vicini ebrei si può evincere da una vignetta apparsa nel 1936 sulle pagine del giornale in arabo «Falastin» (riprodotta qui sopra): un arcivescovo anglicano ammonisce dal pulpito un corpulento John Bull, il personaggio simbolo del Regno Unito, che si è maritato con due mogli; la prima è una composta araba palestinese che, con volto e capelli scoperti ma abiti tradizionali, regge una gabbia con all’interno una colomba; la seconda è una pioniera ebraica in camicia attillata, che mostra le lunghe gambe dai cortissimi pantaloni fumando una sigaretta:

JOHN BULL: Monsignore, ho sposato prima una donna araba e poi un’ebrea, e in casa negli ultimi sedici anni non c’è stata più pace…

L’ARCIVESCOVO: Com’è possibile che tu abbia due mogli: non sei cristiano?

JOHN BULL: È stata la pressione della Grande Guerra, monsignore…

L’ARCIVESCOVO: Capisco, figliolo, ma se veramente sei in cerca della pace, devi divorziare dalla seconda moglie, perché il tuo matrimonio con lei è illecito…

Il messaggio politico è chiaro, ma altrettanto chiaro è il misto di fascino e disagio suscitato dalla condotta dei nuovi coloni ebrei.38 La schietta familiarità che si era creata tra arabi ed ebrei all’epoca in cui i Chelouche si erano stabiliti a Neve Tzedek era ormai un lontano ricordo. I fondatori di Tel Aviv avevano marcato un eccessivo divario tra ciò che si erano proposti di creare e ciò che si erano lasciati alle spalle a Jaffa. Gli onesti modernizzatori che avevano fondato Neve Tzedek erano stati travolti da una fiumana di immigrati cui lo stile di vita del Medio Oriente era del tutto estraneo. Il cambiamento fu la naturale conseguenza della pressione esercitata su Tel Aviv dalle migliaia di persone giunte nella città per sottrarsi alle persecuzioni che stavano segnando l’Europa centrale e orientale. Vero è, però, che non pochi leader sionisti esaltarono i vantaggi legati alla creazione di una città ebraica, la prima città completamente ebraica, dicevano, da millenovecento anni. Ciò accadde, ironia della sorte, proprio mentre in Europa gli episodi di intolleranza raggiunsero un’intensità senza precedenti, destinata a seminare la devastazione nelle città dell’Europa dell’Est in cui gli ebrei rappresentavano la maggioranza o una parte significativa della popolazione. Una di queste città fu Salonicco.

IV

Abbiamo già visto come Salonicco si trovò coinvolta nella disintegrazione dell’impero ottomano. Dal 1915 – quando, con l’obiettivo (presto abbandonato) di appoggiare l’esercito serbo contro gli austriaci, arrivarono le truppe inglesi e francesi – si trovò addirittura in prima linea. Gli alleati fecero base a Salonicco e dintorni, l’area che gli inglesi battezzarono «la gabbietta». La presenza alleata ebbe inquietanti conseguenze politiche: Francia e Inghilterra acuirono una divisione già presente nel quadro politico greco, appoggiando Venizelos contro il re di Grecia; la visita di Venizelos a Salonicco, nel 1916, innescò una serie di tafferugli tra le due fazioni, approfittando dei quali gli alleati confiscarono alcune navi della marina reale ellenica.39 Poi, dopo l’incendio del 1917 e la conclusione del conflitto, Salonicco attirò l’attenzione del governo greco e di quello turco per l’elevato numero dei suoi musulmani; nel luglio 1923 la popolazione islamica della città contava ancora all’incirca 18.000 abitanti. Dalla Turchia si riversarono in Grecia un milione di cristiani, gente in fuga dall’offensiva che aveva devastato Smirne o espulsa in ottemperanza ai successivi accordi sullo scambio di popolazione stipulati a Losanna; di questi, 92.000 si stabilirono a Salonicco. La città e la campagna circostante erano ormai prive di musulmani, e i cristiani giunti dall’Asia Minore furono sistemati nelle case e nei terreni lasciati dai turchi e rimasti vuoti o nelle zone ricostruite dopo l’incendio. Gli abitanti di Salonicco scoprirono, con loro sorpresa, che molti profughi venuti dall’Anatolia parlavano turco: il loro tratto identitario non era la lingua greca, ma l’appartenenza alla Chiesa ortodossa greca, e i loro costumi non erano troppo diversi da quelli dei musulmani turchi con i quali avevano vissuto per ben novecento anni.40

A Salonicco, inoltre, c’erano ancora 70.000 ebrei. Il governo greco incoraggiò la loro ellenizzazione, soprattutto attraverso l’insegnamento scolastico della lingua greca. In qualche caso ciò non mancò di suscitare tensioni, come quando le autorità, censurando quelle che venivano considerate «ristrette concezioni religiose», revocò il permesso accordato agli esercizi commerciali ebraici di rimanere chiusi il sabato anziché la domenica.41 In compenso, lo Yom Kippur fu proclamato festa cittadina, e a tutti era chiaro che la stabilità economica di Salonicco dipendeva dalla collaborazione tra greci ed ebrei. Alcuni di questi ultimi emigrarono in Italia, in Francia o negli Stati Uniti; ad Haifa e a Tel Aviv, poi, i lavoratori portuali ebrei godevano di buona considerazione. L’impressione generale, comunque, era che, nonostante i rivolgimenti politici, per la popolazione ebraica non ci fossero particolari pericoli e che, anzi, con la chiara definizione dei confini tra Grecia, Turchia, Bulgaria e Iugoslavia, ogni rischio fosse diminuito.

Quanto illusoria fosse questa percezione divenne chiaro quando, nell’aprile 1941, la città fu occupata dai tedeschi. Inizialmente vi fu qualche occasionale vessazione, come il sequestro di preziosi oggetti d’arte e manoscritti ebraici, ma per quasi due anni le restrizioni imposte agli ebrei furono meno dure che in altre zone dell’impero hitleriano. Ciò accadde in parte perché l’economia della città era prossima al collasso, segnata da una grave carenza di disponibilità alimentari, e i tedeschi pensarono bene di non soffocare l’attività commerciale ancora superstite.42 Ma gli ebrei di lingua spagnola, i sefarditi, venivano trattati dai nazisti non diversamente dagli ashkenaziti dell’Europa centrale e orientale. E quando i nazisti decisero di rompere gli indugi, procedettero con straordinaria rapidità ed efficienza: dietro la loro azione c’era la mano diabolica di Adolf Eichmann. Nel febbraio 1943 la popolazione ebraica fu confinata in ghetti. Fu sparsa la voce che gli ebrei sarebbero stati deportati a Cracovia per essere messi a lavorare nelle locali fabbriche di gomma. Il 15 marzo partì per la Polonia, con il suo carico di vittime predestinate, il primo treno. Ad agosto la città era quasi completamente Judenrein (libera da ebrei), per usare la formula tedesca dell’epoca. Nel giro di poche settimane erano stati eliminati 43.850 ebrei, per lo più uccisi nelle camere a gas subito dopo il loro arrivo ad Auschwitz o in altri campi.43 Il console italiano riuscì a salvarne alcuni, e molti singoli cittadini greci, fra cui diversi uomini di chiesa, fecero quello che poterono. In qualche caso, anche le autorità spagnole cercarono di soccorrere gli ebrei, vedendo in loro concittadini di antica data. Ma, nonostante questi sforzi, in Grecia i nazisti cancellarono l’85 per cento della comunità ebraica.

Dopo tre secoli e mezzo l’antica Salonicco aveva cessato di esistere. La prima grande città portuale a soccombere fu Smirne, la cui caduta portò con sé forse 100.000 vittime, ma Salonicco sperimentò l’orrore supplementare di una macchina di morte a regime industriale. La distruzione delle città portuali del Mediterraneo orientale sarebbe continuata anche dopo la seconda guerra mondiale, sebbene senza simili, drammatiche, perdite di vite umane. Ognuna di esse finì per assumere un’identità esclusiva: greca, turca, ebraica o egiziana. Anche a occidente le città portuali che riunivano in sé gente di diverse culture e religioni caddero in declino. Livorno era entrata a far parte dell’Italia unita ben prima di tutti questi eventi, e già alla metà del XIX secolo la sua élite – che, a prescindere dall’originaria estrazione dei suoi membri, si identificava come italiana – distoglieva sempre più lo sguardo dal commercio, per volgerlo alle professioni e ad altri tipi di carriera, avendo la città perduto i suoi privilegi speciali e ceduto la sua posizione di preminenza a Genova e ad altri centri rivali.44 Dopo la prima guerra mondiale Trieste si era staccata dall’Austria-Ungheria, e la sua posizione geografica, un tempo foriera di vantaggi, divenne motivo di imbarazzo, dal momento che la città si trovò a ridosso del neonato regno di Serbia, Croazia e Slovenia e di un’Austria ridotta a piccolo, insignificante paese transalpino di incerta identità culturale e politica; dopo la seconda guerra mondiale, poi, Trieste divenne oggetto di contesa tra l’Italia e la Iugoslavia, assumendo fino al 1954 l’ambiguo stato di «città franca». A questi mutamenti politici ed economici la sua peculiare identità culturale, o meglio la sua pluralità di identità, non riuscì a sopravvivere.

Jaffa cambiò in modo ancora più repentino, anche se la sua identità plurivoca si era già dissipata con il sorgere di Tel Aviv quale città separata e priva di componenti arabe. Durante la primavera del 1948, alla vigilia della nascita di Israele, nell’arco di alcune settimane decine di migliaia di arabi di Jaffa lasciarono, via mare o via terra, la città per cercare riparo a Gaza, a Beirut e in altri centri. Nei piani delle Nazioni Unite Jaffa doveva diventare un’exclave dello Stato arabo che in Palestina avrebbe dovuto coesistere accanto allo Stato israeliano. Dopo il bombardamento cui le forze israeliane sottoposero, a fine aprile, la città, la popolazione di Jaffa si assottigliò. Il 13 maggio – un giorno prima che sull’arteria di Rothschild Boulevard, a Tel Aviv, fosse proclamato lo Stato di Israele – i leader della locale comunità araba, ormai ridotta a 5000 persone, consegnarono la città.45 Con un capovolgimento della situazione di quarant’anni prima, Jaffa divenne allora un sobborgo di Tel Aviv con la presenza di una minoranza araba, e coloro che se ne erano andati non riuscirono a farvi ritorno.

Ad Alessandria l’atto finale arrivò solo nel 1956, quando la nazionalizzazione del canale di Suez fu seguita dall’espropriazione e dalla cacciata degli italiani, degli ebrei e di altre comunità per ordine di Gamal Abdel Nasser. La città fu ricostruita per farne una grande metropoli araba musulmana, ma la sua economia andò a picco. Della vecchia Alessandria resta qualcosa nei cimiteri, greci, cattolici, ebraici o copti. Il grande cimitero ebraico di Salonicco, con tutte le sue lapidi, fu invece raso al suolo dai nazisti. Oggi al suo posto sorge il vasto campus dell’Università «Aristotele» di Thessaloniki. «Di altri non sussiste memoria.»46