8. Destruction des habitats aquatiques

Les marais sont la jeunesse de la terre.

Jacques Perret

Il convient de faire une mention spéciale aux habitats aquatiques, qui dans le monde entier, mais surtout dans les zones tempérées, se rangent parmi les plus menacés à l’heure actuelle. Ces milieux, d’une importance primordiale pour la préservation d’un grand nombre d’espèces animales et végétales et pour celles de communautés biologiques tout entières, sont d’une très grande diversité, allant des lagunes côtières saumâtres aux marais d’eau douce et aux étendues lacustres. Si certains d’entre eux sont d’une grande pauvreté biologique (on les dit oligotrophes), d’autres qualifiés d’eutrophes sont au contraire d’une richesse extrême du fait de la multiplicité des chaînes alimentaires et d’une très grande productivité. Ces circonstances découlent du véritable mélange des milieux terrestres et des milieux aquatiques ; leur contact engendre des productions végétales et animales d’un volume considérable. Ceci est particulièrement vrai des habitats côtiers, où la mer, les eaux douces et les terres se mêlent d’une manière complexe ; il en résulte un « rendement » biologique inégalé ailleurs.

Négligeant complètement l’interaction de ces milieux différents, l’activité de l’homme a consisté précisément à les séparer, comme s’il voulait appliquer des principes cartésiens à la nature ! Nous voulons écarter les eaux de la terre ; le milieu marin des eaux douces. Ce qui se traduit par la construction de digues, la canalisation et la rectification des cours d’eau, et surtout le drainage et l’assèchement de tous les milieux humides.

Cette action est sans aucun doute ancienne, car même les manuels scolaires nous rapportent que depuis la plus haute Antiquité, l’homme a pour objectif l’assèchement des marais. Cela a conduit notamment dans les pays de vieille civilisation à une réduction extrême des milieux aquatiques qui n’occupent plus à l’heure actuelle qu’une surface proportionnellement minime par rapport à l’ensemble des terres. Peu bénéficient du statut de réserves (environ 10 % aux États-Unis, moins de 2 % en France où à elle seule la Camargue représente les deux tiers de cette évaluation), et tous sont gravement menacés par les plans d’aménagement.

Dans la plupart des cas, des raisons esthétiques et morales suffiraient à justifier la préservation dans leur état naturel de certains biotopes aquatiques. La plupart d’entre eux sont très pittoresques et leur préservation peut maintenir en vie un grand nombre d’animaux et de végétaux dont la survie dépend de conditions écologiques strictes et bien déterminées. De très nombreux arguments jouent en faveur de leur conservation, et notamment diverses raisons économiques. Il ne faut pas oublier avant tout que les zones marécageuses ont un rôle très important dans l’équilibre hydrique de régions tout entières, en y régularisant le débit des rivières et en restituant des volumes d’eau importants pendant les périodes sèches. Par ailleurs elles contribuent à fertiliser les districts vers lesquels sont drainées leurs eaux en y transportant des matières organiques. Enfin – et ce fait est prouvé dans de nombreux cas précis – le rendement économique (chasse, pêche, et pâturage) des marécages est souvent plus important avant qu’après leur transformation faite généralement au prix d’investissements considérables.

On dispose maintenant de bases solides pour affirmer que dans un certain nombre de cas, la transformation brutale des habitats naturels comporte autant d’erreurs sur le plan économique que sur le plan scientifique. Une étroite collaboration entre les économistes, les ingénieurs et les biologistes est de ce fait à préconiser. Aucun projet de drainage ne devrait être effectué sans enquête préalable où les naturalistes ont un rôle important, en vue d’arriver à une planification où la conservation à l’état naturel de certaines zones aurait sa place.

Comme en tout ce qui touche la conservation de la nature, un équilibre doit intervenir entre les différents intérêts. Il est incontestable que le drainage de certaines zones marécageuses se justifie par des raisons économiques. La mise en culture de zones inondées peut être d’un excellent rapport agricole et les exigences de la santé publique, en particulier la lutte contre la malaria, imposent parfois l’assèchement de districts où prolifèrent les Moustiques.

Mais il serait tout aussi faux de proclamer que le seul avenir des marécages est un assèchement systématique que l’on considère encore maintenant comme un titre de gloire pour ceux qui l’ont entrepris.

Dans beaucoup de cas, de solides arguments plaident en faveur du maintien des conditions naturelles et de la préservation d’une série d’habitats aquatiques.

Arguments scientifiques

Il n’est guère besoin de s’étendre sur les arguments de cet ordre. Les communautés animales et végétales établies dans les zones humides doivent en effet être conservées dans leur intégrité si l’on veut préserver les espèces qui les constituent. De longues listes de végétaux et d’animaux de petite taille pourraient être établies, tous menacés de raréfaction voire de disparition, si les habitats qui leur sont indispensables étaient condamnés à disparaître. Même de nombreux Vertébrés sont dans ce cas, chaque espèce étant étroitement spécialisée et occupant une niche écologique particulière dont la suppression entraîne celle de l’animal qui lui est inféodé.

Au point de vue de la végétation, l’un des milieux humides les plus menacés est sans doute celui que constituent les tourbières et les landes tourbeuses. Ces sites d’une grande richesse botanique et d’une originalité biogéographique certaine sont considérés avec irritation par les agriculteurs comme par les économistes. Ils abritent pourtant une flore remarquable, comprenant beaucoup d’espèces étroitement adaptées au milieu, souvent endémiques ou relictuelles, les tourbières ayant constitué des refuges où se sont conservées des espèces aux aires largement disjointes. La transformation même limitée de ce milieu hautement spécialisé entraîne la disparition de toute cette flore sans équivalent dans d’autres habitats (voir notamment M. Bournerias, Rev. Soc. Sav. Haute-Normandie Sci., 37, 1065).

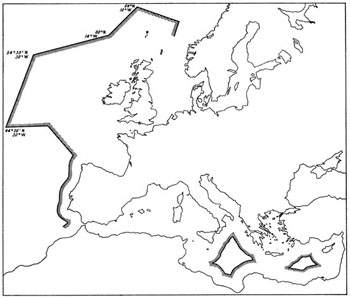

La conservation des milieux aquatiques revêt une importance toute particulière dans le cas de la sauvagine migratrice. Dans l’ensemble les populations d’oiseaux d’eau sont beaucoup plus faibles qu’on ne le croit généralement. L’International Wildfowl Research Bureau, après des années de dénombrements de populations de Palmipèdes à travers l’Europe, signale ainsi que les populations d’Oies rieuses hivernant en Europe occidentale ne comptent pas plus de 70 000 individus ; que l’effectif mondial de l’Oie à bec court est de 40 000 individus, celui de la Bernache nonnette de 30 000 ; et que la population européenne de la Bernache cravant ne dépasse pas 20 000 sujets.

La plupart de ces Palmipèdes nichent sur des aires immenses dans les toundras du Grand Nord où ils sont relativement protégés, du fait de leur large dispersion et du peu de modifications apportées par l’homme à leur habitat. Mais tous sont migrateurs et dès la mauvaise saison viennent se réfugier dans des aires plus méridionales. Au contraire de ce qui se passe pendant la saison de reproduction, leurs populations se concentrent alors sur des aires très limitées, utilisées soit comme étapes de migration, soit comme territoires d’hivernage. Les Canards et les Oies nichant de l’Islande et du nord de l’Europe jusqu’en Sibérie occidentale viennent ainsi séjourner ou hiverner dans un certain nombre de zones privilégiées réparties sur l’Europe occidentale et sur l’Afrique tropicale. Leurs concentrations peuvent alors être considérables. Aux Pays-Bas, on estime qu’il n’est pas exceptionnel de trouver de 500 000 à 600 000 oiseaux migrateurs sur les étendues de vases du Waddensee dans l’île de Vlieland. De très fortes concentrations s’observent dans la baie de l’Aiguillon, sur la côte de Vendée. Il en est de même des zones marécageuses de l’Afrique tropicale. La basse vallée du Sénégal abrite une énorme population de Sarcelles, ainsi que la zone d’inondation du Niger.

Or ces populations d’oiseaux remarquables à tant de points de vue et d’un intérêt cynégétique extrême ne peuvent être protégées efficacement que si l’on aménage sur leurs voies de migration des réserves en nombre suffisant pour leur permettre d’hiverner dans les conditions requises, souvent strictes et variables selon les espèces. Les Oies ont besoin de prés humides largement découverts, les petits échassiers (Charadriidés) affectionnent les vasières et les étendues à haute productivité que le flot découvre à marée basse72.

Il apparaît donc que la sauvegarde de la sauvagine doit comprendre des mesures de préservation des habitats aquatiques d’une ampleur exceptionnelle. Un vaste effort de coopération internationale est à entreprendre dans l’immédiat. La disparition de quelques-uns des maillons essentiels de cette chaîne de relais et d’étapes de migration compromettrait la survie des populations déjà considérablement raréfiées d’oiseaux migrateurs73.

On ne saurait enfin passer sous silence le grand intérêt esthétique des milieux aquatiques, où les peintres ont trouvé d’innombrables thèmes d’inspiration et que les touristes fréquentent de plus en plus. Leur disparition signifierait la perte d’une bonne partie de l’attrait et du charme d’un pays.

Arguments économiques

Un grand nombre d’arguments économiques plaident également dans certains cas au moins en faveur de la conservation des marécages. L’opinion publique a souvent tendance à considérer que les zones marécageuses sont systématiquement improductives et tout juste bonnes à recueillir les déchets industriels ou ménagers. Le plus cher désir de beaucoup est de voir les ingénieurs procéder à leur drainage ; ces derniers ne s’en font pas faute et, comme le souligne Gabrielson (1962), il semble que les marécages n’aient été créés que pour servir aux ingénieurs à faire preuve de leur art. Dans les zones tempérées, ces habitats toujours qualifiés de « malsains » jouissent d’une très mauvaise réputation, à la fois comme terrains perdus pour l’homme et comme berceaux d’innombrables « miasmes » maléfiques, allant du Moustique au farfadet ; cette réputation est ancienne et l’homme moderne n’a pas encore réussi à se débarrasser de ce complexe. Dans les zones tropicales il en va cependant autrement car les marais y constituent de réels dangers pour la santé et l’hygiène publiques. Malaria et bilharziose sont des fléaux très répandus. Le second ne peut pour l’instant être combattu que par des drainages et l’aménagement des eaux, aux dépens de la faune. Il convient donc d’être prudents dans nos jugements et de les nuancer en fonction des régions du globe.

Les marécages n’en ont pas moins souvent une grande importance économique et à ce titre la conservation de certains d’entre eux doit s’intégrer dans la mise en valeur d’un territoire.

Ils fonctionnent avant tout comme régulateurs du débit des eaux courantes, ayant en quelque sorte un rôle d’éponge propre à retenir l’excès d’eau au moment des crues et à la restituer ensuite progressivement. L’assèchement des marais et la colonisation humaine des zones inondables contribuent puissamment à la désorganisation des systèmes fluviaux et au déclenchement d’inondations catastrophiques.

Les marécages sont par ailleurs loin d’être improductifs sur le plan agricole et forestier. Ils fournissent des pâturages appréciés à certaines périodes de l’année, notamment pendant les grandes sécheresses, et leurs ressources en bois et en autres plantes aquatiques ne sont pas négligeables.

Dans l’ensemble la productivité primaire des marais est considérable, particulièrement celle des marais côtiers soumis au jeu des marées ; leur influence fertilisante s’exerce même à grande distance dans la mer (importante dans le rendement des pêcheries au large des côtes, et en ostréiculture).

D’après des études menées aux États-Unis, en Géorgie, les marais des estuaires produisent chaque année une moyenne de 22 t par hectare de matière organique sèche, alors qu’un champ de blé produit environ 3,4 t, paille et racines comprises, dans la même région et pas plus de 14 t dans les régions les plus productives d’Europe occidentale. Bien entendu ces quantités de matières organiques ne sont pas comparables en valeur absolue, car dans le cas des champs une partie importante est directement utilisable par l’homme tandis que dans le cas des marais, seule une fraction relativement faible parvient directement à la consommation humaine. Celle-ci pourrait néanmoins être considérablement augmentée par un aménagement rationnel, en particulier par la pisciculture. On citera à ce point de vue les rendements très élevés en produits organiques obtenus en Chine et en Europe centrale par l’exploitation des poissons, d’une bien meilleure rentabilité que si ces habitats originels avaient été transformés en champs ou en prairies au prix d’énormes investissements74.

Il faut également remarquer que beaucoup de Poissons, spécialement dans les eaux tropicales, se livrent à des migrations locales qui les entraînent vers les zones inondées pendant la saison de pluies. Au moment de ces déplacements saisonniers, les autochtones se livrent à une pêche très fructueuse qui entre pour une part importante dans l’économie locale, par exemple au Kenya, dans les affluents du lac Victoria (Wasawo, 1963) ; l’assèchement des marais nuirait gravement à ces pêcheries en détruisant les frayères et en bouleversant les conditions écologiques.

Les marais saumâtres qui bordent les estuaires sont particulièrement importants au point de vue économique partout à travers le monde. Certains Poissons marins viennent s’y reproduire et les alevins y passent les premiers temps de leur existence, en rapport avec la richesse organique des eaux. D’autres y sont sédentaires et peuvent donner lieu à une exploitation intensive. En fait beaucoup de pêcheries (Poissons et Crustacés) sont établies dans ce milieu. La pêche commerciale, ainsi d’ailleurs que la pêche sportive, lui assure ainsi une haute rentabilité sans investissements de la part de l’homme.

Une autre ressource très importante des zones humides est constituée par les oiseaux d’eau, un des gibiers les plus recherchés des chasseurs. La location des gabions, des huttes et des terrains de chasse est d’un excellent rendement, souvent supérieur à celui des mêmes zones transformées et mises en culture après de coûteux investissements. L’importance économique de la chasse aux Palmipèdes est particulièrement grande aux États-Unis, où près de 2 millions de permis de chasse à la sauvagine sont distribués chaque année ; on estime que les sommes dépensées par les porteurs de ceux-ci sont de l’ordre de 89 millions de dollars. On citera à ce point de vue une organisation privée, le Duck Unlimited, association fondée en 1937 aux États-Unis, pour pallier la diminution très sensible des Palmipèdes en Amérique du Nord. Les fonds sont recueillis par souscription, surtout aux États-Unis (90 % des ressources en proviennent) et servent à l’aménagement des territoires de reproduction au Canada (principalement dans les provinces du Manitoba, du Saskatchewan et de l’Alberta) où nichent 75 % des Canards tués par les citoyens des États-Unis. Cette organisation dispose d’un budget annuel de plus de 500 000 $ et a dépensé 8,5 millions de dollars depuis sa fondation. Ces chiffres témoignent à eux seuls de l’importance économique de telles opérations qui ont le mérite de conserver les habitats dans leur état originel, de préserver les stocks reproducteurs de Canards et d’assurer néanmoins une excellente rentabilité économique.

Par ailleurs les zones marécageuses abritent des Mammifères à fourrure dont la chasse procure des ressources très importantes. Bien que la demande ait baissé au cours des années récentes, en partie en raison de l’élevage en captivité, la valeur des peaux de Vison, de Rat musqué, de Loutre et de Ragondin collectés aux États-Unis est de 10,5 millions de dollars. La collecte des Reptiles, et en particulier des Alligators, procure également des ressources importantes qui se verraient taries si les milieux étaient transformés75.

On signalera enfin que les étendues lacustres peuvent servir à de nombreux sports allant du yachting à la pêche sportive. Par l’industrie et le tourisme auxquels ces activités de plein air donnent naissance, les habitats aquatiques peuvent avoir un excellent rendement économique76.

Les habitats aquatiques doivent donc dans l’ensemble être protégés contre toute transformation abusive. Pendant des siècles, l’homme s’est imaginé que la meilleure manière d’en tirer parti était de les assécher et de détruire ainsi des communautés biologiques tout entières. Il est hors de doute que dans certains cas, ces solutions radicales s’imposent, soit pour des raisons agricoles, pour accroître la production de denrées consommables, soit pour des raisons médicales, seul l’assèchement pouvant mener à l’éradication de certaines maladies.

Mais dans beaucoup d’autres cas, l’homme peut tirer un meilleur parti des zones marécageuses en les conservant dans leur état naturel ou en les aménageant, accroissant ainsi la productivité de ces habitats.

Cette politique permettra d’éviter de nombreuses erreurs dont certaines se sont soldées par la dilapidation de capitaux considérables. Dans de nombreux pays, les plans d’assèchement des marais se sont révélés improductifs et ont mené à la création de terrains de culture inutiles77.

Il en est de même de certains vastes programmes de transformation et d’aménagement de bassins fluviaux pris dans leur ensemble. C’est notamment ce qui se passe pour la Volga, dont 50 % des eaux sont maintenant retenus par des barrages destinés à la production d’énergie électrique et à l’irrigation de districts jusqu’à présent arides. Cela a entraîné une évaporation considérable au niveau des zones irriguées, qui ont reçu en définitive moins d’eau que ne l’escomptaient les auteurs du projet. De plus, cela a provoqué une baisse du niveau de la mer Caspienne (1,8 m entre 1929 et 1946, bien plus depuis) et un assèchement progressif du delta de la Volga. Ces modifications ont eu de profondes répercussions sur les habitats et, partant, sur la faune et la flore de cette région d’un très grand intérêt pour le biologiste ; mais elles ont également provoqué une réduction du rendement des pêcheries et de la production de caviar (les trois quarts de la production russe proviennent de la Volga), d’une grande importance économique ; en 1957, les captures dans la mer Caspienne ont baissé de 65 % par rapport à 1917 (l’esturgeon a baissé de 50 % depuis 1913). Un complexe d’une incroyable richesse est en train de disparaître sous nos yeux par suite d’une série d’erreurs de la part de l’homme (Curry-Lindahl, L’Europe, Paris, 1966).

Des constatations analogues ont été faites à la suite de la construction du barrage d’Assouan, sur le Nil. La production d’énergie électrique et le contrôle du débit du fleuve sont sans doute à inscrire à l’actif de l’opération. Mais il existe un passif dont l’importance avait été sous-estimée faute d’études écologiques. Les plantes aquatiques ont envahi les bords du lac de barrage, augmentant les pertes d’eau par leur transpiration et par le changement des conditions d’évaporation dans les zones peu profondes. Par ailleurs le barrage a profondément modifié le dépôt des limons dont l’arrivée ne compense plus l’érosion par les eaux dans la basse vallée du Nil. Il en résulte une érosion accélérée et une perte des rendements, peut-être supérieure au gain provenant de l’extension des cultures dans la haute vallée. Les terres nouvellement irriguées ne se sont pas toujours révélées propices à l’agriculture, notamment du fait de remontées de sels consécutives à l’irrigation. Le changement du régime des eaux a provoqué la multiplication de Mollusques vecteurs de schistosomiase, dont souffrent les populations du delta. Enfin la diminution massive de l’apport de sels minéraux parmi les alluvions arrivant en Méditerranée orientale a perturbé l’écosystème marin, diminuant largement sa productivité. Les pêcheries s’en sont gravement ressenties. Le tonnage de Sardines pêchées par les Égyptiens a baissé de 18 000 t en 1965 à 500 t en 1968. Il conviendrait donc de faire un bilan avant de modifier aussi profondément un phénomène naturel aussi important que le régime des crues du Nil.

De telles réserves seraient sans aucun doute aussi à faire quant au gigantesque projet du Mékong, qui affecte l’économie de quatre pays de la péninsule indochinoise. Il est douteux que les études écologiques aient été aussi poussées que les projets techniques des barrages. D’amères désillusions sont à attendre du bouleversement du régime des eaux de toute cette partie de l’Asie.

Cela a mené à un véritable retour en arrière ; dans certains cas, on n’a pas hésité à rétablir les conditions antérieures, après des enquêtes économiques et techniques poussées78.

Il conviendrait par ailleurs d’insister sur les dangers que représente l’édification de barrages quant à la conservation de milieux aquatiques. Les aménagements hydroélectriques modifient entièrement le régime des eaux en changeant le débit et ses variations dans les rivières au cours barré par des murs de retenue, pouvant entraîner les répercussions les plus graves sur l’ensemble des bassins. Par ailleurs les lacs artificiels submergent souvent des stations localisées où s’abritent des plantes et des animaux rares. Les barrages empêchent également la migration des poissons, surtout des Saumons, en dépit de la mise au point d’« échelles à poissons » leur permettant de les franchir ; ils modifient les conditions écologiques des frayères et viennent ainsi perturber la reproduction79. Enfin certains barrages ont entièrement défiguré quelques-uns des plus beaux paysages de montagne et sont de véritables défis au tourisme à cause de leurs maçonneries et de l’aspect des bords des lacs de retenue : soumis à des variations rapides de niveau, ces lacs sont entourés d’une ceinture dépourvue de toute vie, recouverte d’une couche de boue sèche, qui achève de déparer le paysage.

Certes nous devons comprendre les nécessités de l’industrie, qui demande de plus en plus d’énergie, procurée à bon compte grâce à la force hydraulique. Notre développement économique est à ce prix. Mais il n’en est pas moins vrai que dans la mesure du possible les intérêts de la conservation de la nature doivent également être pris en considération. Des sites ont été définitivement abîmés sans aucun profit pour l’homme. L’aménagement d’un barrage ne consiste pas seulement en la construction d’un mur de maçonnerie et de quelques centrales électriques ; il implique tout autant l’étude des conditions hydrologiques et du taux d’érosion de tout le bassin. Nous avons évoqué ailleurs ces problèmes, dont le manque de prise en considération a parfois entraîné des catastrophes. La construction d’un barrage aux incidences à court et long terme souvent incalculables doit être conçue comme une partie de vastes plans d’aménagement du territoire, où la conservation des sites et des habitats naturels a sa place. S’il est impensable de renoncer à la construction d’ouvrages hydroélectriques (bien que d’autres sources d’énergie soient bientôt disponibles), il faut préserver un certain nombre de paysages à travers le monde, quitte à renoncer à une fraction de profits matériels vite compensés par ailleurs80.

Ces exemples montrent que l’homme doit une fois de plus s’intégrer dans un équilibre naturel au lieu d’entreprendre la destruction systématique de types d’habitats très caractéristiques, d’une grande importance pour l’homme moderne et d’une valeur incalculable pour la préservation d’une partie notable de la faune et de la flore mondiales. La diminution progressive des zones humides rend les préoccupations des conservateurs de la nature particulièrement d’actualité à l’heure présente81.

9. L’érosion aura-t-elle raison de l’homme

Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.

Paul Valéry

La superficie des sols cultivables se trouve donc réduite d’année en année par suite de la mauvaise gestion de ce capital d’une valeur inestimable pour l’homme. La dégradation inconsidérée des terres ne date pas des temps actuels, car il est certain que l’homme primitif, qu’il fût chasseur, pasteur ou agriculteur nomade, a commencé la transformation des habitats, souvent sur une très grande échelle grâce au feu, moyen aux effets hors de proportion avec la technicité encore rudimentaire de l’humanité à ses débuts.

Mais le problème a pris à notre époque des proportions de prime abord insoupçonnables. Des besoins croissants en bois, l’établissement de plantations industrielles, l’abandon des méthodes agricoles conservatrices au profit de celles qui assurent un profit immédiat, fût-il sans lendemain, la colonisation du monde entier par la civilisation de type « occidental », ont généralisé le mal à travers la planète et ont accéléré les processus d’érosion dans des proportions gigantesques. Le cultivateur cesse d’être un paysan pour devenir un homme d’affaires, comme la destruction du paysage rural traditionnel, en particulier du bocage, fruit d’une évolution millénaire sous une influence humaine modérée, le démontre avec éloquence. L’évolution économique et politique de certains continents entiers – spécialement l’Afrique, mais aussi l’Amérique tropicale – fait que les nouvelles nations cherchent désespérément à développer leurs ressources pour entrer dans le grand concert des pays « modernes ». Cela risque de se faire au détriment de leur sol. Et cette évolution a lieu à un moment où une partie importante de la superficie cultivable est déjà ruinée et où la population humaine passe par une crise démographique d’une ampleur encore inégalée depuis l’apparition de l’homme sur la terre.

Le « protecteur de la nature » a pu regretter la transformation des habitats sauvages, entraînant la disparition ou du moins la raréfaction des espèces animales et végétales qui font la joie du naturaliste. Mais l’économiste, l’agriculteur et l’industriel n’ont malheureusement pas tardé à se joindre à lui quand ils ont vu les territoires mis en exploitation devenir stériles au bout de quelques années, les terres s’en aller, entraînées par le vent ou les pluies, et la roche apparaître, nue, sur les cuirasses de latérite ou les collines entaillées de ravins.

Les processus d’érosion une fois lancés, il se produit, nous l’avons vu, une accélération du phénomène, une sorte d’autodestruction de la nature, où l’atmosphère, l’eau et la terre réagissent les uns sur les autres pour aboutir à une stérilisation totale des régions où l’homme a imprudemment provoqué une rupture de l’équilibre naturel. S’il reste des zones à haute productivité agricole à travers le monde, le chancre de l’érosion a mordu largement sur la planète. Les terres devenues improductives, le nombre des consommateurs en forte augmentation, la pression des spéculateurs se faisant de plus en plus forte, de nouvelles zones sont sans cesse défrichées. Partout le « front » des cultures avance comme une vague qui déferle à travers les zones demeurées jusqu’à présent peu touchées ; il laisse derrière lui des paysages désolés, des sols marqués d’escarres ou de profondes blessures et une économie en ruine tandis que les tornades achèvent d’enlever la terre en traînées de boue ou en tourbillons de poussière. Le Bassin méditerranéen a depuis longtemps perdu une bonne partie de ses potentialités agricoles. Les grandes plaines de l’Amérique du Nord ont vu leur surface « utile » se réduire dans des proportions inquiétantes. En Amérique latine, les phénomènes d’érosion ont atteint une importance telle qu’ils posent de graves problèmes sociaux et économiques ; et pourtant on continue, en utilisant les mêmes procédés, à « mettre en valeur » les territoires demeurés sauvages.

L’Afrique tropicale est ravagée par l’érosion sur une large partie de sa surface, par les effets conjugués de la déforestation rapide, de la mauvaise gestion des sols par les Africains et par la mise en culture en vue de productions destinées à l’exportation, sans profit pour l’économie biologique locale. L’Asie suit lentement une courbe descendante, bien que l’évolution, amorcée depuis des millénaires, y soit plus lente qu’ailleurs.

Il ne s’agit donc pas d’un problème local, propre à n’intéresser que quelques savants de laboratoire. L’existence même de l’homme sur la terre est en jeu et un mal qui s’étend sur d’immenses territoires préoccupe les économistes tout comme les agronomes et les médecins.

Cette situation a néanmoins provoqué des réactions salutaires de la part des hommes. La pédologie, ou science des sols, née en Russie dans sa forme rationnelle vers la fin du siècle dernier seulement, a pris une énorme importance à l’heure actuelle. Chaque pays possède maintenant des organismes chargés de recherches sur les sols, leur nature et leur évolution, et sur les procédés permettant à la fois leur conservation et leur exploitation. Les États-Unis par exemple ont créé un service aux moyens très puissants (Soil Conservation Service, Department of Agriculture) ; en France et dans les pays francophones, ces services, souvent connus sous le sigle de DRS (défense et restauration des sols), ont fait un travail considérable, notamment en Algérie. Des organismes internationaux assurent l’indispensable coordination, favorisent les échanges de documentation et préparent des programmes de recherches. Des résultats heureux se sont fait sentir, et une exploitation des terres basée sur des connaissances beaucoup plus approfondies a commencé dans maintes régions.

Par ailleurs les exploitants agricoles s’aperçoivent maintenant d’un fait fondamental, que les biologistes connaissent cependant depuis Aristote : l’extraordinaire diversité des habitats naturels à travers le monde, où chaque district comporte un couvert végétal et un peuplement animal en rapport étroit avec la nature géologique de son sol et son climat. Cette leçon a été négligée pendant longtemps, et l’on a cru que les mêmes méthodes pouvaient assurer partout les mêmes rendements quels que soient les facteurs physiques du milieu. On s’aperçoit aussi que si certaines zones ont une nette vocation agricole et sont donc susceptibles d’être mises en culture, même si le naturaliste doit le regretter, d’autres aires ne peuvent pas être modifiées, du moins dans l’état actuel de nos connaissances, sans risquer de les ruiner d’une manière irrémédiable. Ces zones marginales doivent être conservées dans leur état actuel et l’homme ne peut qu’exploiter dans une certaine mesure leurs productions naturelles (par exemple le bois et le gibier).

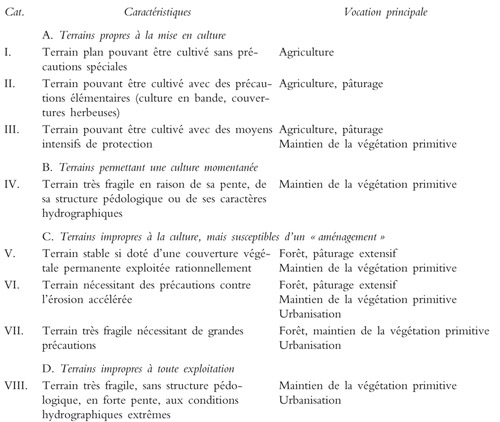

Ces conceptions ont mené les spécialistes américains à classer les sols en huit catégories, formant en réalité une série continue, selon la nature des terres (composition physique et chimique), leur pente, leur degré d’érosion, le climat et la nature de l’exploitation. Les trois premières comprennent les terrains propres à la culture (avec ou sans procédés spéciaux) ; la quatrième comprend les terrains où la culture momentanée mais non permanente est possible ; les trois suivantes sont constituées par des terres impropres à la culture, mais où l’exploitation du couvert végétal naturel ou aménagé peut être entreprise avec ou sans précautions spéciales (pâturages, forêts, landes) ; la dernière est constituée par des terrains improductifs pour l’homme au moins en ce qui concerne l’agriculture. Cette classification a été adoptée après aménagements par la plupart des spécialistes dans le monde. Elle permet de dresser une carte des vocations des terres, malheureusement encore à établir pour la majeure partie de la surface du globe.

Classement des sols en fonction de leur vocation (d’après la classification de l’USDA Soil Conservation Service, modifiée d’après divers auteurs)

N. B. Un tel classement des terrains est basé sur la nature du sol, la pente, le degré d’érosion, le climat et la nature de l’exploitation. Il est bien évident qu’en réalité les terres forment une série continue, ce qui justifie les sous-catégories proposées par certains auteurs.

Les terrains rangés dans les catégories V à VIII se prêtent particulièrement bien à la mise en réserve pour la préservation de la faune et de la flore sauvages.

On s’aperçoit donc qu’un certain équilibre entre la forêt, la prairie et le champ doit être maintenu, d’une manière très variable suivant les facteurs physiques du milieu82. Cet équilibre agro-sylvo-pastoral a fait la richesse de l’Europe occidentale et moyenne, en même temps que ses paysages harmonieux. Il a fait la prospérité d’une partie de l’Asie et du nord-est de l’Amérique du Nord où ces méthodes ont été appliquées par des colons aux longues traditions agricoles venues d’Europe. C’est pour l’avoir négligé que les agriculteurs devenus des businessmen ont ruiné les grandes plaines du centre des États-Unis et les savanes et forêts claires d’Afrique et d’Amérique tropicale. La monoculture aura été une calamité que nous risquons de payer très cher, tout comme les conséquences des remembrements agricoles qui posent des problèmes géomorphologiques graves s’ils sont faits d’une manière inconsidérée.

Cette conception de l’équilibre a d’ailleurs permis de restaurer certaines régions du monde reboisées et reconverties en prairies sur de larges surfaces, en même temps que des pratiques culturales conservatrices étaient imposées aux agriculteurs. Les exemples pourraient être multipliés. L’un des plus classiques est celui de la Tennessee Valley aux États-Unis. Cette vallée avait été ravagée par le déboisement et les mauvaises pratiques culturales. Sous la direction de David E. Lilienthal a été créé, en 1935, un organisme autonome, la Tennessee Valley Authority, souvent connue sous son sigle TVA, qui réalisa une œuvre de restauration gigantesque, basée sur d’innombrables recherches scientifiques préalables, premier vaste programme de développement intégré. Grâce à des capitaux avancés par l’État, cet organisme a aménagé entièrement ce territoire, n’y construisant pas moins d’une quarantaine de barrages bien disposés, producteurs d’électricité et régulateurs des rivières. Un grand développement agricole a été rendu possible, en même temps que l’érosion accélérée était arrêtée. Le développement harmonieux de cette région a été rendu possible grâce à l’application de principes d’une logique élémentaire : l’équilibre entre les différentes productions naturelles et l’utilisation des terres en fonction de leur vocation propre.

C’est vers une telle compréhension que l’on doit tendre actuellement. Les programmes d’aménagement des territoires et de rénovation agricole ont pour but d’assurer une meilleure utilisation des terres, basée sur des enquêtes écologiques complexes auxquelles doivent se livrer au préalable des équipes de spécialistes appartenant aux disciplines les plus diverses. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point.

Notons aussi que la construction de voies de communication, en entaillant les pentes, l’implantation d’ouvrages d’art (ponts, etc.), sans compter l’extension des villes, des agglomérations, des terrains d’aviation, ont elles aussi infligé des traumatismes aux couches superficielles de l’écorce terrestre, amorces de processus érosifs souvent graves.

Fléaux et remèdes pernicieux

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’action de l’homme sur la nature s’est traduite, nous l’avons vu, par de profonds changements dans les équilibres biologiques. La mise en culture a entraîné un complet bouleversement des états originels. Si elle a provoqué la raréfaction et même la destruction totale d’un grand nombre d’espèces animales et végétales, elle en a par ailleurs favorisé d’autres parmi lesquelles de nombreuses sont devenues des ravageurs ou des parasites des cultures. L’homme se livre à une véritable expérience de sélection en transformant une région. L’introduction, volontaire ou non, d’espèces transportées à partir d’autres parties du globe a entraîné de la même manière de graves ruptures d’équilibre : les parasites les plus nuisibles aux cultures sont souvent des animaux ou des végétaux allochtones ; retranchés de leur milieu naturel, où leurs populations sont limitées par des compétiteurs et des prédateurs, ces êtres sont capables de proliférer au-delà de toute mesure dans les territoires où ils ont été imprudemment acclimatés (voir p. 328).

Loin d’être des calamités accidentelles, les « pestes », et spécialement les Insectes, doivent être au contraire considérées comme les conséquences fondamentales et inévitables des pratiques agricoles et des transformations apportées par l’homme aux habitats naturels (Kuenen, 1960). La multiplication des plantes cultivées met soudain à la disposition de certains animaux une énorme quantité de substances alimentaires ; de cette manière ceux-ci en profitent et leur nombre s’accroît d’une manière parallèle, selon une loi biologique élémentaire, surtout au cours des premiers stades de la mise en valeur. Cela est particulièrement visible pour les céréales. Les insectes jusqu’alors cantonnés aux Graminées sauvages – qualifiées de « plantes hôtes de remplacement », alors qu’en réalité elles constituent les sources d’infestation – trouvent soudain des ressources alimentaires plus régulières, plus sûres et en quantités disproportionnées par rapport à l’état originel. Les associations graminéennes vierges sont ainsi de vastes réservoirs de ravageurs en puissance qui opèrent un transfert vers la plante cultivée dès la mise en exploitation des terres aménagées. Dans les régions semi-arides du sud-est de l’URSS, des observateurs ont noté 312 espèces d’Insectes sur les terrains vierges ; bien que seules 135 d’entre elles se soient retrouvées sur les champs nouvellement créés à leur voisinage, la densité moyenne de la population d’Insectes avait néanmoins presque doublé. Parmi la vingtaine d’Insectes des cultures devenus très abondants, l’Altise est 20 fois et le Thrips du blé 360 fois plus nombreux que sur les Graminées sauvages. Un transfert analogue de l’insecte de la plante hôte autochtone vers la plante cultivée a été observé ailleurs dans le monde, notamment en Afrique dans le cas du Sorgho (Uvarov, 1963).

Pour rétablir un équilibre et pour contrôler ces animaux nuisibles, l’agronome a inventé des moyens de lutte artificiels en puisant dans le vaste arsenal que le chimiste mettait à sa disposition.

Cette bataille est avant tout dirigée contre les Insectes, les animaux les plus menaçants pour l’homme en raison de leur extraordinaire fécondité et de leur pouvoir de destruction occasionnant aux cultures et aux forêts des pertes considérables83. Par ailleurs certains d’entre eux jouent un rôle essentiel comme vecteurs de graves maladies affectant l’homme et les animaux domestiques, parfois les végétaux cultivés.

L’homme a également découvert que la lutte chimique pouvait lui permettre d’éliminer des végétaux indésirables. Un grand nombre d’herbicides ont été mis au point pour contrôler les plantes nuisibles, y compris les Champignons ravageant les cultures (fongicides).

Jusqu’en des temps relativement récents, ces substances appartenaient toutes, ou presque toutes, au domaine de la chimie minérale, et la célèbre « bouillie bordelaise », à base de sulfate de cuivre, dont les viticulteurs aspergeaient leurs vignes pour les protéger des maladies parasitaires en est un exemple classique. Les produits à base d’arsenic – encore en usage – ont également une longue histoire dans la lutte contre les Insectes.

Bientôt cependant, grâce aux progrès sensationnels réalisés en chimie organique, l’homme eut à sa disposition une infinité de corps synthétiques d’une bien plus grande efficacité. Le dichlorodiphényltrichloréthane, connu sous sa classique abréviation de DDT, mis au point et lancé en 1942, fait en quelque sorte figure de précurseur (bien qu’étant encore le plus employé de tous les insecticides ; sa production aux États-Unis dépasse celle des principaux autres insecticides réunis) dans un domaine où les découvertes nouvelles furent et sont encore rapides84. Il est en fait le premier d’une longue série de substances dont le nombre se multiplie à une vitesse accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rien qu’aux États-Unis, 58 831 marques différentes de pesticides – nom général sous lequel on désigne les substances chimiques employées dans la lutte contre les « pestes » animales ou végétales portant préjudice à l’homme et à ses cultures – furent officiellement enregistrées en 1966-1967 sous leurs noms commerciaux (contre 7 851 en 1960) et chaque année de nouveaux produits font l’objet de brevets. Les quantités utilisées en 1966 représentent 587 millions de dollars, et passeront vraisemblablement un milliard de dollars en 1976 ; 350 millions de livres de pesticides sont répandues annuellement sur à peu près 35 à 40 millions d’hectares de terres cultivées. On remarquera toutefois que ces surfaces, considérables en valeur absolue, ne représentent qu’une fraction du territoire national des États-Unis, soit pour 1962 15 % des surfaces cultivées, 0,28 % des forêts et 0,25 % des prairies, en tout 4,62 % de la surface du pays. Si l’Amérique du Nord est largement en tête en ce qui concerne la lutte chimique, beaucoup d’autres pays la suivent de près, en particulier l’Europe occidentale.

L’humanité doit sans aucun doute énormément aux pesticides, notamment aux insecticides. Ces substances ont permis d’obtenir le contrôle de dangereux parasites des cultures, de diminuer leurs dommages dans des proportions importantes sous toutes les latitudes, résultat particulièrement important si l’on prend en considération la pénurie alimentaire dont souffre le monde à l’époque actuelle. De plus ils ont permis d’éliminer ou de limiter considérablement certaines maladies, notamment la malaria85. Plusieurs prix Nobel ont été décernés aux chimistes qui ont découvert et mis au point ces substances ; cet honneur est amplement mérité.

L’emploi de pesticides de synthèse peut donc, à certains points de vue, être considéré comme un progrès dans la défense de l’humanité et de ses moyens de subsistance. Le principe même de cette lutte reste valable. L’usage de ces substances a cependant donné lieu à des abus déplorables. L’homme, tout fier de ses découvertes et de sa technique, a cru qu’il pouvait répandre ces produits à profusion dans la nature et éliminer ainsi sans risques et d’une manière définitive tous les déprédateurs. Il s’agit cependant de poisons violents86, susceptibles de provoquer des ruptures d’équilibre graves en éliminant d’une manière aveugle tous les animaux. Les insecticides connus actuellement ne sont pas sélectifs dans leur quasi-totalité et tuent d’une manière à peu près égale tous les Insectes, les utiles et les indifférents comme les nuisibles. De plus leur action déborde largement en dehors de la classe des Insectes, car pour la plupart ils sont préjudiciables aux autres animaux, en particulier aux Vertébrés à sang froid, aux mammifères et aux oiseaux. Ils sont également toxiques pour l’homme et si les cas d’accidents mortels sont peu nombreux87, nous ne sommes pas renseignés quant à leur éventuelle action pathogène à longue échéance.

Les répercussions de ces substances toxiques se font sentir dans la nature prise dans son ensemble, du sol à l’homme. En fait l’abus des pesticides conduit à un empoisonnement véritable des biocénoses naturelles ou artificielles, dont on commence à mesurer les conséquences.

De nombreuses polémiques et discussions ont eu et ont encore comme thème cet épineux problème, bien en dehors des cercles scientifiques et techniques où elles auraient dû se confiner. Un livre célèbre dû à une biologiste de talent, Rachel Carson, a ébranlé l’opinion publique mondiale en attirant l’attention sur l’intoxication de la planète. La grande presse s’est elle aussi emparée de la question. Comme dans le cas de certains médicaments modernes, des articles coiffés de gros titres ont exposé le problème d’une manière spectaculaire, dramatique et définitive, alors que le lecteur aurait mérité d’être informé d’une manière moins hâtive et plus circonstanciée sur ce grave problème.

La question est en réalité extraordinairement complexe et il est très difficile d’en avoir actuellement une vue sereine et objective. Trop d’intérêts matériels et financiers – industrie chimique, production agricole – et trop de sentimentalisme et de conclusions hâtives ou tendancieuses sont venus embrouiller un problème sur lequel nous avons quand même maintenant des informations provenant d’un nombre croissant d’expériences et d’observations. Les conclusions ont souvent mené à des positions extrêmes où l’impulsivité des uns s’est opposée aux intérêts matériels des autres.

L’abus des pesticides a provoqué des désastres sur le plan biologique et même sur les plans économique et sanitaire. Une fois de plus l’homme a souvent agi avec légèreté en maniant des instruments de destruction puissants.

Car c’est l’abus de ces produits qu’il faut proscrire, le principe même de leur emploi raisonnable pouvant être admis. Il en est des pesticides comme des drogues que l’homme ingère pour se guérir de ses maladies. La plupart sont de dangereux poisons, qui tuent si l’on dépasse une certaine dose, calculée en fonction de la nature du produit, de sa toxicité, et aussi de l’état du patient. Il ne viendrait à l’idée de personne de prendre une dose 10 ou 100 fois supérieure aux prescriptions médicales, en pensant que le médicament agira dix ou cent fois plus vite. C’est pourtant ce que l’homme a fait dans le cas des pesticides, oubliant que la nature forme en quelque sorte un corps vivant, souvent malade et toujours fragile, dans l’équilibre duquel il convient d’agir avec la prudence d’un thérapeute. Cela ne doit pas entraîner une condamnation de principe des pesticides, pas plus qu’il ne viendrait à l’idée de condamner la pharmacopée sous prétexte que son arsenal tue à des doses létales.

La nocivité des pesticides varie à l’infini. Il y a finalement autant de problèmes que d’applications. Leur influence sur la nature varie en fonction de la composition chimique des produits, de leurs conditions d’emploi et de la biocénose dans laquelle ils agissent. Toute généralisation hâtive conduit dans ce domaine comme dans bien d’autres à des erreurs et à de vaines polémiques.

1. Principaux insecticides en usage

Les substances chimiques actuellement employées dans la lutte contre les Insectes sont nombreuses88 ; un inventaire de J. Lhoste (Les insecticides de synthèse, Marseille, 1962) en indiquait plus de 150 dès 1962, et ce nombre s’est accru sans cesse depuis par suite des travaux des chimistes89.

Les insecticides dans leur ensemble se rangent en trois grandes catégories en fonction de leur nature chimique et de leur origine.

1. Insecticides minéraux. Ces produits sont principalement à base d’arsenic (surtout arséniates ou acéto-arséniates, tel le « vert de Paris », un acéto-arséniate de cuivre) et de fluor (fluorures et fluosilicates).

2. Insecticides d’origine végétale. Ce sont principalement la nicotine, extraite du Tabac, le pyrèthre extrait de diverses Composées du genre Chrysanthemun et la roténone, extraite de diverses Papilionacées.

3. Insecticides organiques de synthèse. Ces produits sont nettement les plus importants à l’heure actuelle, car ils sont fabriqués industriellement à grande échelle à un prix de revient relativement bas.

Les insecticides peuvent se diviser selon les familles chimiques auxquelles ils appartiennent ; Lhoste (ibid.) les groupe ainsi en 14 classes dans le détail desquelles il ne peut être question d’entrer ici. Les plus classiques de ces produits sont, parmi les composés chlorés : l’HCH (hexachlorocyclohexane) et un de ses isomères, le lindane, le chlordane, la dieldrine, l’endrine, l’aldrine, le toxaphène, et bien entendu le classique DDT et ses dérivés proches. Les carbamates (par exemple dimetan, sevin, isolan, etc.) ont pris récemment une grande importance. D’autres sont des composés organophosphorés (JETP, TEPP, malathion, mévinphos, parathion, etc.) et c’est dans cette famille chimique qu’apparaît actuellement le plus grand nombre de produits nouveaux. Les insecticides de ces deux dernières familles ont l’avantage de se dégrader rapidement en produits non toxiques, bien qu’eux-mêmes soient souvent de dangereux poisons.

Il est également possible de classer les insecticides suivant leur mode d’action. On distingue ainsi des insecticides de contact, qui pénètrent à travers la cuticule chitineuse de l’Insecte90 (le DDT se comporte véritablement comme si la cuticule n’existait pas pour lui tant il la pénètre facilement) ; les insecticides d’ingestion, qui pénètrent dans le milieu interne par voie digestive ; et les insecticides d’inhalation, pénétrant par voie respiratoire. Notons toutefois que les insecticides agissent le plus souvent d’une manière multiple ; c’est ainsi que l’HCH et l’aldrine agissent par contact, ingestion et inhalation ; la dieldrine et le toxaphène surtout par voie cutanée et digestive.

Le mécanisme d’action vis-à-vis des insectes est lui aussi varié ; ces corps agissent sur le métabolisme (paralysie des mécanismes respiratoires, influence sur la musculature) et surtout sur le système nerveux, avec une vitesse variable suivant les types d’Insectes, puisqu’ils agissent au niveau des mécanismes physiologiques les plus intimes. Ils se comportent également comme des poisons vis-à-vis des animaux supérieurs. Le DDT est en particulier très toxique pour les Vertébrés à sang froid, moins pour les Vertébrés homéothermes. Certains dérivés phosphorés sont des poisons violents91 et la dieldrine et surtout l’endrine sont elles aussi très toxiques. Certains d’entre eux sont aussi plus ou moins phytotoxiques. La toxicité de ces diverses substances chimiques varie cependant très largement en pratique suivant les modalités de l’emploi et les conditions du milieu.

Aux insecticides organochlorés il convient maintenant aussi d’ajouter certains polluants, et notamment les biphényles polychlorés, les PCB des auteurs anglais. Ces produits, utilisés dans l’industrie (plastifiants) ou dispersés lors de la combustion des matières plastiques, ont en effet une structure chimique très semblable et une action nocive du même type que les insecticides.

2. L’abus des insecticides et ses méfaits

Les insecticides sont donc un moyen de destruction extrêmement puissant entre les mains de l’homme, qui dispose maintenant d’une arme chimique susceptible de dévaster la nature sauvage ou transformée. Il faut se garder de proscrire actuellement l’usage des produits de synthèse, en raison de leurs insignes services dans le domaine médical et agricole ; mais on doit reconnaître que ce qui aurait pu être un moyen de lutte efficace, s’il avait été raisonnablement employé, est devenu un véritable fléau aux conséquences multiples, affectant l’ensemble des équilibres naturels. Ce fait provient autant de la toxicité des produits employés que de la généralisation de leur emploi en quantités croissantes.

a) Toxicité vis-à-vis des animaux

Les insecticides, dont l’action n’est pour ainsi dire jamais sélective, ont à des degrés divers des propriétés toxiques vis-à-vis de l’ensemble des animaux. Tous les Insectes sont à un titre variable sensibles à ces produits, qui détruisent donc indistinctement l’entomofaune des aires traitées, y compris les Insectes utiles. En France, lors du traitement contre les Hannetons d’une vaste aire par l’HCH, on a constaté que l’on détruisait simultanément 48 % des espèces de Diptères, 21 % des Hyménoptères, 14 % des Coléoptères, 15 % des Hémiptères et 2 % des Papillons (Grison et Lhoste, 1960). Il se produit très souvent de ce fait des changements d’équilibre entre les différentes espèces, dont les conséquences sont contraires à l’effet recherché. Les Insectes entomophages (parmi lesquels figurent de nombreuses espèces utiles s’attaquant aux ravageurs des cultures) sont fréquemment plus sensibles que les Insectes phytophages que l’on veut détruire. Notons aussi que les Abeilles payent un lourd tribut aux insecticides, notamment en Europe lors du traitement du colza sur lequel ces insectes viennent butiner. En 1954, pas moins de 20 000 ruches ont été ainsi entièrement détruites rien que dans la région parisienne. Depuis cette époque, heureusement, une législation protège plus efficacement l’apiculture en France, en obligeant de traiter les plantes mellifères par des produits non toxiques vis-à-vis des Abeilles (toxaphène, diethion) et si possible en dehors de la période de pleine floraison.

La plupart des insecticides se comportent également comme des poisons dangereux vis-à-vis des autres animaux, parmi lesquels certains ont une grande valeur économique. C’est en particulier ce qui arrive aux animaux à sang froid au cours de la destruction des larves aquatiques de Moustiques ou de Simulies. Les Poissons atteints par certains insecticides, et en particulier le DDT, peuvent mourir immédiatement d’atteintes au système nerveux (central et périphérique) et à l’appareil respiratoire, et du trouble apporté à certains mécanismes métaboliques ; à des doses moins fortes, l’action de ces substances a des séquelles graves entraînant de sérieux désordres physiologiques. On citera également la pollution accidentelle du Rhin par de l’endosulfane au cours de l’été 1969 ; on estime à 40 millions le nombre de Poissons morts en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le traitement des zones marécageuses et également des forêts de montagne sillonnées de torrents est souvent très grave pour l’équilibre de ces milieux aquatiques, et en particulier pour les Poissons. Des aspersions aériennes de DDT ont ainsi occasionné dans l’ouest des États-Unis et du Canada la mort de centaines de milliers de Truites et de Saumons, dont on connaît l’importance économique. Dans ce dernier pays, des évaluations numériques étalées sur plusieurs années dans le bassin du Miramichi, Nouveau-Brunswick, ont montré que les pulvérisations d’insecticides (DDT) sur les forêts avoisinantes ont provoqué par empoisonnement direct et privation de nourriture la perte des deux tiers des effectifs de Saumons, les jeunes Poissons étant entièrement éliminés en 1954 et en 1956, tandis que les Insectes ravageurs des bois revenaient de plus belle après chaque traitement. En Colombie britannique, la mortalité des Saumons atteignit presque 100 % dans les mêmes conditions.

En Afrique92, un cas similaire est cité par Blanc (1958) dans la région du Burkina. De larges superficies ont été traitées au lindane pour lutter contre l’onchocercose93, très grave maladie, du groupe des filarioses, qui entraîne la cécité par formation de kystes et de lésions oculaires. Cette affection est transmise par des Simulies, petits Diptères dont les larves aquatiques vivent fixées sur les plantes immergées dans les cours d’eau rapides ; aucun moyen préventif n’existe pour protéger les populations et la thérapeutique actuelle ne donne que des résultats très médiocres. Le seul moyen de lutte consistant donc en une éradication des agents vecteurs, les Simulies, des campagnes de désinsectisation à grande échelle ont été effectuées à partir de 1955, comprenant plusieurs traitements à intervalles réguliers. Ces actions, couronnées d’un succès très relatif sur le plan entomologique, ont entraîné des pertes importantes parmi les Poissons, une forte mortalité étant observée tout de suite après l’aspersion. On a donc dépeuplé les eaux d’une manière très sérieuse, et diminué les ressources alimentaires des populations que l’on veut préserver de l’onchocercose. Des mesures ont heureusement été mises au point pour détruire les Insectes en limitant les dégâts causés aux Poissons (substitution du DDT au lindane, application sélective et localisée dans les biefs à courant rapide) ; sinon on se serait trouvé devant l’alternative de laisser mourir les hommes de faim ou de maladie ! En Asie, le traitement de rizières par des insecticides a protégé les récoltes, mais a exterminé les Poissons élevés dans ce milieu. On a ainsi compromis les ressources en protéines animales pour augmenter celles en hydrates de carbone (Moore).

Les pesticides ont également une action sur les pêcheries au large des côtes. Les quantités de produits déversés en doses croissantes sur les marais côtiers et les étendues d’eau douce ou saumâtre des estuaires sont entraînées vers le large et y ont provoqué des mortalités élevées parmi les organismes marins. Tous les pesticides dont on a pu mesurer les toxicités en laboratoire se sont révélés nocifs aux Crustacés, aux Mollusques94 et aux Poissons marins à des doses comparables à celles de leur emploi. Les oiseaux côtiers sont eux aussi touchés par ces pollutions, comme en témoigne la destruction d’une colonie de Sternes caugek aux Pays-Bas par suite d’insecticides charriés par le Rhin (Koeman). L’homme peut donc également « empoisonner » les eaux côtières par l’abus des insecticides et y entraîner une baisse du rendement des pêcheries, principalement au niveau des estuaires, dont on connaît l’importance à ce point de vue.

Les insecticides ont également une action toxique vis-à-vis des oiseaux et des mammifères, l’homme compris. Les doses létales sont relativement basses pour certains d’entre eux (par exemple la dieldrine dont la dose létale est de 20-30 mg/kg et l’endrine dont la dose létale est de 7,5 mg/kg pour le Rat). Les oiseaux insectivores, en se nourrissant de proies chargées d’insecticides, peuvent en absorber une dose suffisante pour les détruire eux-mêmes et leur nichée95. Si ces effets sont très apparents dans le cas de certains insecticides de synthèse, ils le sont tout autant dans le cas des arséniates et des fluorures, heureusement de moins en moins employés, qui donnent lieu à des phénomènes cumulatifs lourds de conséquences. Des mortalités élevées ont été observées par exemple aux États-Unis au cours des campagnes de lutte contre la Fourmi d’Argentine ; la dieldrine employée entraîna des pertes sérieuses parmi les Vertébrés à sang chaud (jusqu’à 97 % des oiseaux) et dut être remplacée par d’autres insecticides moins toxiques. Dans l’Indiana, un seul traitement au parathion provoqua la mort d’au moins 65 000 Merles migrateurs et autres passereaux. Des pertes atteignant 87 % des populations totales ont été signalées. Des faits analogues ont été constatés en Europe, et notamment en Angleterre (en 1960, pas moins de 10 000 décès d’oiseaux manifestement dus aux insecticides étaient observés dans le seul Lincolnshire) ; les carnivores, en particulier les Rapaces, subissaient simultanément des pertes sensibles après s’être nourris d’oiseaux intoxiqués. Des ravages très sévères sont également à déplorer en raison de l’enrobage des semences dans des pesticides (surtout aldrine, dieldrine et heptachlore, pour lutter contre certains insectes, et composés organo-mercuriels agissant comme fongicides).

Les insecticides provoquent aussi de sérieux désordres physiologiques, notamment dans les mécanismes de la reproduction. Ils se concentrent volontiers dans les glandes sexuelles des oiseaux et entraînent une stérilité partielle ou totale des reproducteurs. Une perturbation profonde de l’équilibre des hormones sexuelles est provoquée par de faibles doses d’insecticides organochlorés, diminuant le nombre d’œufs ou même bloquant la maturation des gonades. Par ailleurs le dépôt de calcaire dans la coquille des œufs est gravement affecté et les œufs deviennent fragiles et même parfois mous, se brisant au moindre choc. On a démontré que la diminution de l’épaisseur des coquilles était directement proportionnelle au niveau de contamination par les métabolites du DDT (Peakall, 1970 ; Ramade, 1970). Ces faits ont été mis en évidence chez de nombreux Passereaux, oiseaux de mer, Palmipèdes et Rapaces, notamment chez les Faucons et les Éperviers et surtout chez l’Aigle à tête blanche Haliaetus leucocephalus, volontiers piscivore et de ce fait susceptible d’absorber de grandes quantités d’insecticides en prélevant Crabes et Poissons. En fait, sur 26 spécimens dont les tissus ont été analysés par les laboratoires du Fish and Wildlife Service des États-Unis, 25 renfermaient du DDT, parfois à des doses reconnues comme mortelles, et l’espèce semble particulièrement sensible à ses effets. La raréfaction accélérée de cet aigle, emblème national, a été de ce fait imputée principalement aux insecticides, comme semble notamment le prouver son déclin rapide dans les régions côtières de l’est des États-Unis, traitées fréquemment en vue de la lutte contre les Moustiques. La réussite des couvées est descendue à des taux particulièrement faibles (très inférieures à la moyenne, notamment dans les États atlantiques).

La situation est tout aussi alarmante pour le Balbuzard (Pandion haliaetus), du fait même d’un régime alimentaire semblable à celui du Pygargue. En 1962, dans la vallée du Connecticut, 18 couples ont pondu 46 œufs dont seuls 3 ont éclos. L’analyse des œufs non développés a révélé la présence de produits de dégradation du DDT. L’abus de cet insecticide est donc un véritable « génocide » vis-à-vis de cet oiseau. Le nombre de couples nicheurs est passé de 150 couples en 1952 à 5 en 1970 le long de la rivière Connecticut.

Des faits tout à fait comparables viennent d’être mis en évidence en Écosse pour l’Aigle royal Aquila chrysaetos. D’après des recensements effectués à travers une vaste aire des Highlands, le nombre de couples reproducteurs a passé de 72 % des effectifs totaux au cours de la période 1937-1960 à 29 % en 1961-1963. Les observations montrent que la baisse du taux de reproduction et le déclin des populations sont manifestement dus aux insecticides de synthèse ingérés avec les proies (divers pesticides ont été mis en évidence dans les œufs des Rapaces) (Lockie et Ratcliffe, 1964 ; voir aussi Cramp, 1963). En Suède également, les Aigles ont beaucoup diminué au cours des dernières années. Le Pygargue (Haliaetus albicilla) comptait 48 couples dont 17 ont eu des jeunes en 1964 ; en 1965, il n’y avait que 42 couples dont seuls 10 ont eu des jeunes.

Signalons que de telles constatations ont été faites chez les Hérons (notamment chez les Hérons cendrés qui ont le taux de résidus d’organochlorés le plus élevé de tous les oiseaux de Grande-Bretagne ; Prestt) et chez les Gallinacés, Faisans et Perdrix (pontes moins nombreuses, œufs infertiles, mortalité élevée des jeunes). En Suède, les Perdrix ont diminué de 50 à 90 % dans les aires traitées, et des constatations de ce genre ont été faites dans maints pays.

Il convient cependant d’être prudent dans les conclusions tirées d’observations sur la mortalité directe due à l’ingestion d’insecticides par les Vertébrés et par l’homme96. Les résultats sont souvent très contradictoires. Dans certains cas la mortalité est très élevée parmi les Vertébrés à sang chaud, dans d’autres elle est bien inférieure aux autres causes de décès (en particulier prédation, chasse, maladies) comme l’ont notamment révélé des enquêtes menées en Grande-Bretagne par des équipes du ministère de l’Agriculture. Ces différences s’expliquent par des modalités d’application très diverses et aussi par les doses employées (elles sont dans l’ensemble nettement plus fortes aux États-Unis qu’en Europe). Il en est de même de l’action cancérigène de certaines substances répandues à profusion dans la nature, et dont on peut penser a priori qu’elles jouent un rôle dans le déclenchement de cancers parmi la population humaine se nourrissant des produits végétaux traités. Il faut toutefois remarquer qu’aucune relation entre les pesticides et le déclenchement de maladies humaines (cancer, leucémie, hépatite, etc.) n’a été mise en évidence dans les conditions d’utilisation de ces produits, en dépit de quelques affirmations. L’action cancérigène de certains insecticides a été démontrée chez le Rat et la Souris, de même qu’une influence sur l’appareil endocrinien, y compris les glandes sexuelles. Il conviendrait de le prouver d’une manière irréfutable chez l’homme, en la dissociant de celles que peuvent avoir simultanément les autres produits toxiques avec lesquels la civilisation moderne nous met en contact : produits de déchets, pollutions atmosphériques, résidus radioactifs, etc.

b) Toxicité vis-à-vis des végétaux

Les insecticides sont également susceptibles de causer des dommages directs aux plantes cultivées ou sauvages sur lesquelles ils sont répandus. C’est ainsi que l’HCH utilisé à haute dose ralentit la croissance des végétaux et agit même profondément sur leur mécanisme héréditaire, en déterminant notamment des polyploïdies. Les organochlorés entraînent un ralentissement de la photosynthèse, surtout chez les Algues marines, ce qui peut agir sur l’équilibre des écosystèmes et de la biosphère tout entière.

c) Action sur le sol

Bien que l’action des insecticides sur la microfaune du sol soit encore mal connue, ceux-ci entraînent sans aucun doute des changements profonds dans l’équilibre des différents éléments biotiques selon leur seuil de sensibilité. En grande quantité, ces substances peuvent provoquer une stérilisation partielle du sol, notamment en ce qui concerne les processus de fixation de l’azote, phénomène d’autant plus lourd de conséquences que les produits répandus s’accumulent et persistent souvent des temps fort longs.

d) Effets à retardement

On a parfois tendance à considérer que les insecticides se bornent à tuer sur-le-champ une certaine proportion d’animaux, et que les individus résistants se trouvent indemnes. Les effets à retardement sont cependant beaucoup plus importants qu’on ne l’a imaginé tout d’abord et peuvent se manifester de diverses manières, principalement dans le cas des dérivés chlorés. Beaucoup sont persistants et vont exercer leurs ravages loin des points d’application. C’est avant tout le cas du DDT.

Tout d’abord les insecticides n’entraînent pas ipso facto la mort immédiate des animaux qui les ont ingérés. Ils peuvent s’accumuler dans leur organisme au niveau des graisses avant d’être libérés à nouveau lors de la mobilisation des réserves, en particulier pendant l’hiver (comme cela a été observé par exemple chez le Rat musqué ; Rudd, 1960). Ces faits sont encore aggravés par suite des effets cumulatifs97, les doses libérées dépassant alors les seuils mortels.

Les insecticides peuvent également passer dans les œufs des Oiseaux et dans le lait des Mammifères dont ils empoisonnent ainsi les jeunes. Cela s’est observé même dans le cas de Vaches laitières dont la production s’est trouvée contaminée quand elles étaient nourries avec du fourrage traité par le DDT.

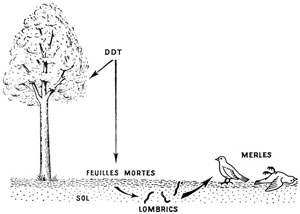

Fig. 38. Concentration le long des chaînes alimentaires de l’insecticide (DDT) répandu sur les arbres.

Le danger le plus grand consiste cependant en une concentration des substances toxiques le long des chaînes alimentaires. Il n’y a en effet pas toujours ingestion ou contact direct de la victime avec le pesticide ; celui-ci est absorbé par un être vivant dans l’organisme duquel il se concentre, sans occasionner de troubles sérieux par suite d’une forte résistance spécifique ; il passe ensuite dans le corps d’un autre animal prédateur du premier, qu’il est susceptible d’intoxiquer si celui-ci est sensible aux doses en question. Le cas le mieux connu est celui des Turdidés, et notamment du Merle migrateur américain Turdus migratorius (Barker, 1958). Des épandages massifs de DDT ont été effectués aux États-Unis pour protéger les ormes de la maladie transmise par des insectes qui les déciment. La fraction de DDT tombée sur le sol est ingérée par des Lombrics, très peu sensibles au DDT, mais qui le concentrent dans leurs tissus. Or les Merles, en consommant ces Vers en abondance, ingèrent donc, très longtemps après le traitement, de grandes quantités de substances toxiques auxquelles leur cerveau et leur système nerveux sont particulièrement sensibles (fig. 38). La mort survient après des paralysies locomotrices et des convulsions, sans que rien ne puisse empêcher l’issue fatale. La mortalité parmi les Merles migrateurs est très élevée, et peut atteindre 86 % dans certains cas, après une période de latence de 3 semaines suivant le traitement. Certains ornithologues n’ont pas craint d’avancer que cette espèce pourtant si commune en Amérique du Nord risque actuellement d’avoir un sort comparable à celui du Pigeon migrateur. Au moins 140 espèces d’oiseaux sont connues aux États-Unis comme étant victimes des effets des pesticides, principalement du fait de la concentration le long des chaînes alimentaires. Il est cependant difficile de rapporter la diminution de certaines populations d’oiseaux à ces seuls effets, car d’autres facteurs viennent s’ajouter (transformation des habitats, fluctuations naturelles des populations).

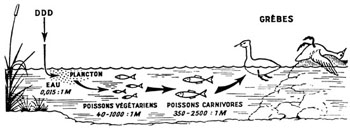

Fig. 39. Concentration le long des chaînes alimentaires de l’insecticide (DDD) répandu sur le Clear Lake, Californie. Voir explications dans le texte.

Une telle concentration de substances toxiques s’opère également dans les biocénoses aquatiques le long des chaînes alimentaires allant des organismes planctoniques aux Poissons, puis aux oiseaux d’eau. C’est notamment ce qu’ont démontré Hunt et Bischoff(1960) dans le cas d’un lac de Californie (Clear Lake) traité au DDD (ou TDE, substance voisine du DDT) à partir de 1949 pour détruire les larves de Moustiques (fig. 39). Appliqué à la dose d’une partie pour 70 millions, le produit se concentra en passant du milieu liquide au plancton (5 pour 1 million), puis aux Poissons planctonophages et aux Poissons carnivores, avant d’atteindre les oiseaux piscivores (Grèbes) à des doses variant de 40 à 2 500 parties pour un million et provoquer une mortalité très élevée parmi leurs populations. L’analyse de la chair des Poissons révéla des doses considérables de DDD et de ses produits de dégradation, que l’on peut ainsi rendre responsables de la mort des oiseaux prédateurs98.

Des quelque 1 000 couples de Grèbes nicheurs, il n’en subsista qu’une vingtaine qui paraissaient stériles. De 1958 à 1963, un seul jeune fut observé sur le lac.

Notons que, depuis, on a supprimé les applications de DDD, aux effets persistants, et remplacé ce produit par du méthyl-parathion rapidement dégradable. On entreprit surtout un vaste programme de lutte biologique en acclimatant des Poissons se nourrissant de larves de Moustiques (Mississippi Silverside), qui redonnèrent vie aux eaux lacustres. Les Grèbes s’y établirent à nouveau et, en 1969, 82 jeunes y furent élevés, soit 4 fois plus que l’année précédente. Il conviendra d’introduire des Poissons prédateurs, de manière à contrôler les mangeurs de Moustiques et à restituer son équilibre à la biocénose.

De tels phénomènes s’observent dans le cas de la plupart des chaînes alimentaires. En plus de la transformation chimique des pesticides pouvant conduire à la formation de dérivés plus toxiques, cette concentration explique l’impossibilité de juger a priori des effets de produits répandus sans contrôle prolongé préalable.

e) Ruptures des équilibres biologiques

L’action des pesticides se traduit également par de profonds changements dans les équilibres biologiques. Le plus simple consiste en une raréfaction accentuée de la quantité de nourriture animale disponible. Dans beaucoup de cas l’ensemble des populations d’Insectes, quelles que soient les espèces auxquelles ils appartiennent, se trouve diminué. Il en résulte des conséquences très graves pour tous les animaux entomophages, Mammifères insectivores (Musaraignes) et surtout oiseaux qui soudainement voient la biomasse aux dépens de laquelle ils vivent considérablement réduite. L’effet sur leurs populations est d’autant plus sensible que la réussite des nichées dépend d’une manière étroite de la quantité de nourriture disponible. En raison de la disparition des Insectes, celle-ci peut être nulle ou en tout cas très inférieure à la normale dans l’habitat considéré.

L’influence des insecticides se traduit par ailleurs par des changements beaucoup plus importants encore qui affectent sérieusement l’équilibre des différentes espèces d’Insectes, souvent au détriment même des intérêts économiques de l’homme.

L’existence d’une population importante d’Insectes parasites des plantes cultivées s’accompagne nécessairement de celle d’Insectes prédateurs qui contribuent, dans une mesure souvent très importante, à limiter le nombre des premiers. Or les traitements chimiques par produits de synthèse aux effets persistants ont comme conséquences de tuer ces alliés de l’homme, en même temps que les Insectes nuisibles. Quand cessent les effets de l’épandage d’insecticides, les populations d’Insectes végétariens, utilisateurs primaires de la production végétale, ont toutes les chances de se reconstituer plus vite et avant les Insectes carnivores auxquels ils servent de proies : ceux-ci ne tenant que la troisième place dans les chaînes alimentaires, l’accroissement de leurs effectifs est de ce fait même plus lent. Il se produit donc un déséquilibre profond, le traitement antiparasitaire profitant assez paradoxalement aux parasites. L’homme détruit ainsi une communauté biologique tout entière, fait particulièrement grave dans des milieux relativement proches d’un équilibre naturel, par exemple certains vergers ou plantations tropicales. Une soudaine pullulation d’Insectes parasites après un traitement par pesticides a été souvent décrite.

D’après Basilewsky, une Punaise parasite du Caféier au Congo et en Ouganda, Habrochila ghesquieri, se met à pulluler dans les plantations après les traitements par DDT, causant des dégâts beaucoup plus graves qu’avant les pulvérisations. Ce ravageur est en effet très peu sensible au DDT, alors qu’une autre Punaise, Apollodotus chinai, prédateur de la première et contribuant donc à en limiter le nombre, est détruite par cet insecticide. Le parasite peut donc proliférer à son aise, l’homme ayant inconsidérément détruit son allié et favorisé l’ennemi de ses cultures.

En Californie, des applications de DDT pour lutter contre la Cochenille du citronnier Coccus pseudomagnoliarum et le Thrips du citron Scirothrips citri, ont eu pour effet de multiplier le nombre des Cochenilles qui se sont mises à pulluler par suite de la disparition des prédateurs (Clausen, 1956). Des infestations massives de ce type ont été observées aux États-Unis dans le cas de nombreux parasites végétaux.

Des cas similaires ont été signalés partout dans le monde, notamment en Europe99, où la destruction des Insectes carnivores s’accompagne toujours d’une prolifération des Insectes nuisibles dont les premiers contribuent à limiter les effectifs. Des parasites jusqu’alors d’importance secondaire peuvent par ailleurs être favorisés lors de la destruction des ravageurs principaux, vraisemblablement du fait de l’élimination des prédateurs qui en limitaient les populations. C’est ainsi qu’en Californie les Acariens sont devenus des parasites dangereux, sans importance avant l’épandage massif de pesticides de synthèse.

3. Résistance des Insectes aux insecticides

Depuis que l’on utilise les insecticides dans la lutte contre les parasites de l’homme et de ses cultures, on s’aperçoit que les Insectes deviennent peu à peu insensibles à leurs effets toxiques. Cette constatation a été faite bien antérieurement à l’emploi de produits organiques de synthèse et, avant 1945, une liste d’une douzaine d’espèces devenues réfractaires aux insecticides jusqu’alors classiques avait déjà été dressée. On crut que l’avènement des produits synthétiques allait permettre de résoudre cet inquiétant problème. Ce fut cependant une déception, car l’homme avait incontestablement chanté trop tôt victoire.

Les premières observations ont été faites dès 1946 en Suède, où les Mouches domestiques semblèrent devenir insensibles au DDT. Puis une résistance semblable apparut dans divers pays, notamment en Italie, au Danemark, en Égypte et aux États-Unis. Bientôt elle se manifesta chez d’autres Insectes, en particulier chez les Moustiques (Culex) en Italie en 1947 et chez les Anophèles (les premières populations résistantes furent observées en Grèce dès 1949, 3 ans seulement après les premières utilisations du DDT dans la lutte antimalarique). Peu à peu ces observations se généralisèrent à travers le monde, avec un nombre croissant d’Insectes, parmi lesquels de dangereux parasites des cultures et des vecteurs de graves maladies (paludisme, fièvre jaune entre autres) dont on observait simultanément la recrudescence.

D’autres insecticides furent alors utilisés pour arriver au contrôle des « pestes ». Mais presque chaque mise au point d’une nouvelle arme chimique était suivie d’une défense de l’Insecte selon un processus devenu classique dans la lutte contre de nombreux fléaux de la nature100.

À l’heure actuelle, une résistance aux insecticides est connue chez plus de 20 espèces d’Arthropodes, la moitié étant des parasites des cultures et les autres des vecteurs de maladies (on compte parmi eux 54 Diptères, 23 Hémiptères et 14 Lépidoptères) (Brown, 1960). L’Araignée rouge offre un tel exemple mondial de la course entre la recherche de nouveaux pesticides et le développement inexorablement rapide de son invulnérabilité. Cette résistance s’exerce aussi bien vis-à-vis du DDT que de la dieldrine, de ses dérivés et des produits organophosphorés.

Cette invulnérabilité croissante des populations repose sur un mécanisme de sélection de mutants résistants, préexistants et préadaptés. Certaines souches sont naturellement immunisées contre un produit toxique déterminé et ce sont leurs descendants qui peu à peu remplacent la population initiale101. Ce phénomène, d’ailleurs invoqué par les généticiens comme une preuve de l’efficacité de la sélection naturelle, est bien entendu en étroite relation avec l’extraordinaire fécondité des Insectes et la rapidité avec laquelle se succèdent leurs générations. Les expériences ont montré que chaque population possède plusieurs « solutions » ou possibilités génétiques pour s’adapter aux insecticides (Lamotte, Rev. Quest. Sci., 1966).

Cette résistance physiologique se complique par ailleurs d’un changement dans le comportement, les Insectes appartenant aux souches nouvellement sélectionnées ayant des mœurs qui les mettent mieux à l’abri des pesticides.