L’homme, artisan de communautés biologiques artificielles

Petites causes, grands effets. Les équilibres de la Nature sont à la merci d’une chiquenaude.

Roger Heim

Comme s’il voulait parfaire la création, l’homme a transporté délibérément plantes et animaux à travers le monde, soit pour satisfaire un plaisir sentimental en reconstituant les communautés naturelles familières de la patrie lointaine d’où il avait émigré, soit pour augmenter la productivité des régions où il s’est établi.

À côté de ces tentatives, certaines déjà anciennes, il convient de ne pas oublier l’introduction des animaux domestiques, susceptibles de provoquer des ruptures d’équilibre analogues à celles dont sont responsables les animaux libérés à l’état sauvage ; leur impact est même plus grave encore, car l’homme les protège artificiellement contre toute compétition réelle.

À ces actions délibérées de l’homme, il faut ajouter les transports involontaires, que l’accélération et l’augmentation du volume du trafic dans les temps modernes ont rendus beaucoup plus fréquents. Ils concernent plus particulièrement les végétaux sous forme de semences et les animaux de petite taille. Les séquelles de ces acclimatations véritables sont parfois incalculables.

L’homme s’est tout d’abord préoccupé de l’introduction d’oiseaux et de mammifères, et depuis longtemps on en connaît les conséquences spectaculaires ; l’introduction d’éléments de la microfaune, dont le rôle biologique est fondamental, a de ce fait été négligée.

Sans entrer dans le détail de ces opérations, il faut signaler l’importance du transport et de l’introduction des micro-organismes du sol. Les terres sont caractérisées par un équilibre entre des millions de végétaux et d’animaux microscopiques ou de très petite taille ; leur fertilité et leur stabilité en dépendent d’une manière très directe. Or par le transport de végétaux et de la terre qui les accompagne, l’homme a, sans même s’en rendre compte, introduit des éléments exogènes, dont la prolifération a pu modifier profondément les équilibres pédologiques. Cela est vrai dans le cas des Nématodes et même dans celui des Lombrics, les vulgaires « vers de terre », qui jouent un rôle dans la transformation des sols.

Les animaux et les végétaux occupent dans leur milieu d’origine des niches écologiques bien déterminées et se trouvent en équilibre avec les autres éléments de la biocénose. Leurs populations sont contrôlées par les effets de la compétition et de la prédation. En revanche leur introduction dans une biocénose nouvelle, où ils sont étrangers, est le plus souvent pleine de dangers, par suite de l’absence très fréquente de compétiteurs et d’ennemis naturels susceptibles de limiter leurs effectifs. Leur acclimatation est de ce fait suivie d’une alternative : ou bien ils n’arrivent pas à prendre pied et disparaissent rapidement sans faire souche, étant en quelque sorte « étouffés » par le milieu ; ou bien ils réussissent pleinement, prolifèrent et deviennent alors des « pestes ». Leur succès explosif tourne à plus ou moins longue échéance à la catastrophe pour les habitats naturels, pour les animaux et les végétaux autochtones, et souvent même pour l’économie humaine.

Le succès des animaux introduits s’explique de différentes manières. L’espèce transportée par l’homme peut faire irruption dans une biocénose où une niche écologique susceptible de lui convenir est vacante, donc occupée immédiatement et sans peine. Elle peut également se comporter comme un compétiteur plus robuste et mieux armé que les homologues autochtones qui se trouvent ainsi éliminés. Elle peut enfin être un prédateur vis-à-vis duquel les espèces indigènes, constituant les proies, se trouvent désarmées. Notons d’ailleurs que la plupart du temps les espèces introduites font preuve d’une grande souplesse écologique et ne s’établissent pas dans la niche écologique que les responsables de l’acclimatation espéraient leur voir occuper. Elles modifient souvent leur mode de vie, notamment en ce qui concerne leur régime alimentaire163. Ce changement, souvent en rapport avec des conditions écologiques différentes, peut aussi résulter de modifications génétiques, en raison du nombre relativement réduit de géniteurs introduits, ce qui entraîne une redistribution du patrimoine héréditaire164.

Les acclimatations tentées dans les temps anciens ont été renouvelées à maintes reprises dans les temps modernes. Avec de nombreuses introductions involontaires, elles ont accentué le déséquilibre consécutif à d’autres facteurs, et provoqué la ruine de certaines communautés naturelles. Peu ont été bénéfiques à l’homme, excepté celles de quelques végétaux, les méfaits se manifestant d’une manière très variée. Quelques-unes de ces acclimatations seront évoquées à titre d’exemples pour avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle165.

1. Transport et acclimatation de végétaux

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a transporté de nombreux végétaux à travers le monde, les plantes cultivées étant bien entendu les plus anciennement acclimatées de toutes. Parallèlement aux défrichements, elles ont contribué à créer des milieux entièrement artificiels ; leur importance est de ce fait primordiale. Nous ne nous attacherons cependant pas à cet aspect du problème, quel que soit l’impact des plantes cultivées dans le monde vivant, car leur culture exige des transformations profondes des habitats auxquelles il a été fait allusion par ailleurs.

L’homme a simultanément modifié les habitats naturels par l’acclimatation de plantes sauvages. De nombreuses plantes familières des campagnes d’Europe et d’Amérique du Nord semblent se trouver dans leur patrie d’origine, faire partie du paysage depuis des générations. Et pourtant beaucoup ne sont que des intruses, venues à des époques diverses, parfois très reculées. L’homme a ainsi fabriqué de toutes pièces des communautés entières, souvent stables, ayant toutes les apparences de communautés naturelles ; l’influence humaine devient cependant manifeste dès que l’on entreprend une étude floristique approfondie. À part certaines associations de haute montagne et les habitats véritablement arctiques, il ne reste certainement aucune communauté végétale naturelle en Europe ; si ce fait provient en partie d’une modification profonde de l’équilibre des espèces autochtones, l’acclimatation de végétaux importés y a joué un rôle très important. Il en est de même en Amérique du Nord. Comme le rapporte Clark (1956), les associations végétales de Californie ne comprennent plus qu’un faible pourcentage de plantes autochtones, les espèces introduites étant même dominantes dans des formations relativement stables. L’homme a ainsi modelé le monde végétal sur une grande partie de la planète. On peut évidemment se demander ce qui arriverait si notre espèce disparaissait et si les plantes étaient abandonnées aux lois de l’équilibre naturel. Il est certain que dans bien des cas les espèces autochtones reprendraient le dessus ; mais les associations en seraient néanmoins profondément modifiées et les formations primitives ne se rétabliraient qu’au terme de temps très longs, parfois jamais.

L’influence humaine apparaît avec une particulière netteté dans le cas des formations graminéennes (Foury, Vernet, 1960). Depuis longtemps les agronomes ne peuvent plus « admettre que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes », même si en tant que biologistes ils sont « émerveillés par la perfection des équilibres naturels » (Vernet). Si le naturaliste est partisan de la plante spontanée, mieux adaptée aux conditions locales, l’agronome ne pense qu’à la productivité en fourrage et désire améliorer les pâturages par l’introduction d’espèces exogènes, souvent même après sélection en champ expérimental. Il remplace donc les associations naturelles par des formations entièrement artificielles à plus haut rendement ; les espèces introduites y occupent une place de premier plan.

La liste des espèces graminéennes ou herbacées introduites dans diverses parties du monde est fort longue et nous ne pouvons songer à la dresser ici. Parmi les principales Graminées fourragères cultivées à travers le monde, soit une quarantaine, 24 sont originaires d’Eurasie, 8 d’Afrique orientale, 4 d’Amérique du Sud, et 4 des autres régions du globe. La plupart des Légumineuses viennent d’Europe occidentale et méditerranéenne. Si l’Amérique n’a donné qu’une seule plante importante, le Maïs-fourrage, elle en a importé de nombreuses autres d’Europe. Divers Pâturins (blue grasses, Poa) et Agrostis (bent grasses) ont été largement répandus et se sont maintenant intimement incorporés à la flore nord-américaine. La plupart des plantes fourragères rencontrées actuellement dans les pâturages d’Australie et de Nouvelle-Zélande viennent de la région méditerranéenne. L’acclimatation de plantes similaires dans les zones intertropicales, beaucoup plus récente, est en pleine expansion ; on tend vers une uniformisation des pâturages, du Brésil à l’Afrique et à l’Indonésie. Notons que l’introduction de plantes fourragères s’est souvent accompagnée de celle d’un cortège de « mauvaises herbes » dont les graines se trouvaient mélangées à celles de l’espèce recherchée par l’homme, en dépit des triages les plus sévères.

Ces diverses introductions ont donc considérablement modifié les équilibres naturels des associations graminéennes. Leurs conséquences sur le plan de la conservation des habitats primitifs sont considérables.

Les forêts, surtout celles des zones tempérées, se sont trouvées elles aussi profondément transformées par l’introduction d’essences exogènes, autant que par la sélection artificielle des essences autochtones les plus intéressantes pour l’homme et par les méthodes de la sylviculture moderne. De très nombreux arbres ont été transportés à travers le monde.

Une mention spéciale doit être faite aux Eucalyptus, Myrtacées originaires d’Australie où ils constituent l’élément dominant de la végétation, maintenant acclimatés dans une grande partie des zones chaudes et tempérées (Penfold et Willis, 1961). Si les premières semences arrivèrent à Paris en 1804 et si aux alentours de 1810 des Eucalyptus prospéraient à la Malmaison, c’est seulement à partir de 1857 que des plantations véritables furent établies en Europe méridionale et en Afrique du Nord. Dès 1823, ces arbres étaient introduits au Chili, en 1828 en Afrique du Sud, dans l’Inde en 1843, en Californie en 1853 et en Argentine en 1857. De nombreuses espèces parmi les 500 qui forment le genre font l’objet de culture sur environ 1,4 million d’hectares à travers le monde. Rien qu’au Brésil, où l’Eucalyptus fut introduit entre 1855 et 1870, ces plantations occupent une surface de 800 000 ha et comprennent environ 2 000 millions d’arbres dont 1 200 millions dans le seul État de São Paulo. Les plantations d’Eucalyptus sont actuellement partout en pleine expansion, notamment sous l’impulsion de grands organismes internationaux.

Les Eucalyptus, dont les multiples espèces répondent à des besoins et à des exigences différents suivant la nature des sols et les climats, présentent d’incontestables avantages. Ils permettent de régénérer des terres abîmées par l’homme, comme ce fut notamment le cas dans le sud-est du Brésil, ravagé par la déforestation et les mauvaises pratiques culturales. En raison de leur croissance rapide, ils procurent à court terme une quantité appréciable de bois166 (bien que de qualité médiocre dans le cas de certaines espèces) constituant ainsi une ressource naturelle de valeur dans les pays déforestés où ils jouent un grand rôle économique. Cela est particulièrement important à l’époque actuelle en raison de la réduction des forêts et d’une demande croissante en produits ligneux. Mais les Eucalyptus ont été considérés à tort comme une panacée. À long terme le reboisement en autres essences est souvent plus profitable. Le biologiste ne trouve guère de satisfactions dans leurs forêts, de véritables déserts quant à leur peuplement animal.

Bien d’autres essences ont été transportées par l’homme en particulier dans le monde des Conifères. L’Amérique du Nord (surtout l’ouest) et le Japon, étant spécifiquement plus riches que l’Europe, ont tenté nos forestiers ; ils en ont importé une longue série d’espèces dont beaucoup se sont parfaitement adaptées à leur nouveau milieu, souvent mieux que les espèces autochtones. La vogue actuelle de l’« enrésinement » a été en grande partie satisfaite par l’introduction de ces essences à croissance rapide qui assurent un haut rendement aux forêts et ont permis la reconstitution ou le maintien d’un couvert végétal important dans de nombreuses régions du globe. Mais le remplacement des feuillus par des conifères a de multiples inconvénients sur le sol (dégradation, action défavorable sur la balance hydrique) et sur la faune, y compris le gibier.

Il faut bien entendu se garder de condamner a priori l’introduction de ces diverses plantes arborescentes, souvent suivie de réelles et durables réussites économiques ; il ne faut pas non plus partir en guerre d’une manière systématique contre l’aménagement des forêts qui augmente la productivité en bois de haute qualité. Il en est de même de l’amélioration des pâturages par l’introduction de nouvelles espèces graminéennes. Il y a néanmoins conflit entre le forestier et l’agronome d’une part, le conservateur de la nature d’autre part. L’homme a délibérément détruit certaines associations végétales par l’introduction de plantes exogènes favorisées au détriment des plantes autochtones. Et les méthodes modernes de la sylviculture et de l’agrostologie s’apparentent étroitement à celles de l’agriculture : on cultive des arbres ou des graminées fourragères comme des céréales ou des Betteraves. Cela aboutit de ce fait à la création de milieux d’autant plus artificiels que les espèces dominantes sont le plus souvent exogènes. Sans aucun doute le naturaliste doit comprendre la nécessité de la mise en valeur des terres et de leur transformation en vue d’une productivité maximale. En revanche l’économiste doit admettre la nécessité de conserver certaines parcelles dans leur état originel, de manière à assurer la survie, au moins à l’état de témoin, des communautés naturelles ; ces parcelles doivent être protégées avant tout contre l’intrusion de toute plante non autochtone qui viendrait en rompre l’équilibre. Ce n’est que par la compréhension et la bonne volonté de tous que l’on arrivera à concilier ces deux points de vue différents, mais parfaitement respectables l’un et l’autre.

Un grand nombre d’autres acclimatations végétales, volontaires ou non, se sont traduites par de véritables catastrophes.

Certaines plantes importées dans les régions tropicales pour aménager des barrières vivantes dans les zones d’élevage sont devenues des pestes en envahissant les pâturages. En Nouvelle-Calédonie (Barrau et Devambez, 1957), le Lantana Lantana camara, originaire d’Amérique tropicale et introduit au début de la colonisation comme plante d’ornement, fut préconisé comme barrière, ses longs rameaux épineux devant s’opposer au passage du bétail. Il ne tarda pas à se multiplier d’une manière incontrôlable, envahissant des pâturages tout entiers167 en compagnie d’autres plantes tout aussi prolifiques : Acacia farnesiana, la Sensitive géante Mimosa invisa (parvenue dans les années 1930 et ayant passé faussement pour une Légumineuse fourragère de grande valeur), et le Goyavier Psidium guajava importé d’Amérique. Ces plantes ont envahi les terres d’utilisation pastorale du versant occidental de l’île, au climat sec. Si elles contribuent parfois à protéger le sol contre l’érosion, leur multiplication a diminué considérablement le rendement des pâturages, au détriment de plantes autochtones plus intéressantes.

L’introduction des Opuntias en Australie fut plus catastrophique encore. Un seul pied d’Opuntia inermis importé en 1839 dans la Nouvelle-Galles du Sud s’y multiplia avec une vitesse accélérée. À la fin du siècle ce Cactus couvrait 4 millions d’hectares ; en 1920, environ 24 millions, et il continuait à progresser de 4 millions d’hectares par an. Les meilleures terres d’élevage disparaissaient sous ce fléau. Divers procédés de lutte furent essayés sans effet. Ce n’est qu’en 1925 qu’il vint à l’idée d’importer d’Uruguay et du nord de l’Argentine un petit Papillon, Cactoblastis cactorum, dont la chenille dévore les raquettes, y creusant des galeries par où pénètrent des agents de décomposition, bactéries et champignons. Le résultat fut spectaculaire, car ce Cactus disparut aussi vite qu’il avait progressé168.

Une autre cause d’introduction provient de l’établissement à l’état subspontané de plantes ornementales. Au moins quelque 20 000 espèces végétales font l’objet d’une pratique horticole quelconque. Bien entendu beaucoup d’entre elles ne peuvent vivre qu’en serre sous certains climats, et n’ont de ce fait aucune chance de se répandre dans la nature. Mais d’autres peuvent s’échapper de « captivité », s’adapter à la vie sauvage, entrer en compétition avec des espèces autochtones et tendre à les éliminer, voire à devenir de véritables « pestes » végétales. Le meilleur exemple est fourni par la Jacinthe d’eau Eichhornia crassipes, que certains n’ont pas hésité à appeler le « fléau vert ».

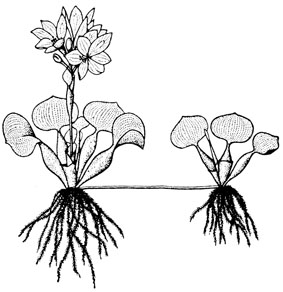

Fig. 41. Pied fleuri de Jacinthe d’eau Eichhornia crassipes avec jeune plante développée par stolon. D’après Robyns, 1955.

Monocotylédone de la famille des Pontédériacées, elle se présente comme une plante aquatique flottante, aux pétioles vésiculeux disposés en rosette et au rhizome immergé à faible profondeur (fig. 41). Ses fleurs forment de grands épis pourpres ou bleu mauve très décoratifs. La multiplication se fait cependant habituellement d’une manière végétative169.

Cette plante originaire de l’Amérique tropicale (ses centres de dispersion se trouvent surtout en Guyane et aux confins du Brésil et du Paraguay) fut introduite dans différentes régions chaudes du monde pour l’ornementation des bassins170. Elle ne tarda pas à s’en échapper et à coloniser la nature sauvage (Robyns, 1955).

La première apparition hors de son habitat normal se place dans le sud des États-Unis. Introduite en 1884 en Louisiane, puis en Floride en 1888, elle envahit tout le sud des États-Unis, jusqu’en Virginie et même en Californie, et devint rapidement une « peste »171, gênant même la navigation sur le Mississippi.

Cultivée dès 1894 au célèbre jardin botanique de Bogor (Buitenzorg), elle se répandit rapidement à Java, puis dans toute l’Indonésie, les Philippines, l’Australie, une partie des îles du Pacifique (îles Fidji et Hawaii entre autres). En 1902, elle était importée à Hanoï, d’où elle envahissait la péninsule indochinoise, l’Inde, y compris Ceylan (arrivée en 1905, elle y était déjà devenue un fléau en 1907).

En Afrique, bien qu’elle ait été présente à l’état subspontané au Zaïre dès 1910, c’est dans les temps récents (vers 1952) qu’elle se mit à pulluler et envahir le bassin du Congo et de ses affluents ; même à la hauteur de Kinshasa, le fleuve, devenu énorme, charrie des amas de Jacinthe d’eau, tandis que les bras plus étroits et les affluents sont obstrués au point que la navigation y est impraticable. La plante est en train de coloniser une partie de l’Afrique orientale (Kenya, Rhodésie) et a pénétré au Zaïre et même au Cameroun. À partir de 1958, elle envahit le bassin du Nil, et dès 1959 se rencontrait au Soudan, de Juba à Khartoum.

La Jacinthe d’eau a donc envahi la quasi-totalité des régions paléo-tropicales, avec une vitesse stupéfiante, grâce à son formidable pouvoir de reproduction par stolons. Une plante peut produire un nouvel individu en deux semaines. On a calculé en Louisiane que 10 plantes mères peuvent donner 655 360 nouvelles plantes en une saison de végétation (soit du 15 mars au 15 novembre), et il est certain que la Jacinthe d’eau se multiplie toute l’année dans les régions tropicales proprement dites. Ce fait explique l’envahissement rapide et total des eaux, qui se trouvent entièrement obstruées par ces associations monophytiques.

Cette plante décorative, qui fit la joie des amateurs, est responsable de ruptures d’équilibre par suite de la compétition avec des plantes aquatiques autochtones qui se trouvent refoulées ou éliminées. Par ailleurs elle crée de graves préjudices à la navigation, gêne les pêcheries et entraîne la raréfaction des poissons par modification des frayères.

Devant cette menace, divers moyens de lutte ont été préconisés (De Kimpe, 1957). La destruction mécanique (par bandes transporteuses qui enlèvent les Jacinthes et les rejettent sur les berges ou les entraînent vers des broyeurs) se révéla fort décevante. On entreprit alors une vaste campagne de destruction par pulvérisation d’herbicide, notamment 2,4-D. À partir de 1955, on arriva à un contrôle de l’extension de la Jacinthe d’eau et à son éradication d’une partie de son aire de distribution. Mais le coût des opérations est très élevé. Quelques foyers épars peuvent subsister, points de départ d’une nouvelle invasion172.

L’histoire de la naturalisation de cette espèce végétale montre combien une introduction inconsidérée, à première vue inoffensive, peut être dangereuse. Comme l’a dit Robyns (1955) : « Les ruptures d’équilibre biologique qui en résultent peuvent modifier entièrement la flore et la faune autochtones, en détruire certains composants et jeter même la perturbation dans l’existence normale des habitants. » Cet exemple doit être médité par tous ceux qui projettent des acclimatations dont on ne peut pas prédire les conséquences.

Remarquons enfin que l’homme a contribué par le transport de diverses souches végétales à fabriquer de nouvelles « espèces », notamment en provoquant l’hybridation d’espèces autochtones avec des espèces voisines importées. Si plusieurs cas sont connus en Amérique du Nord, le meilleur exemple se rencontre en Europe dans le cas d’une Graminée halophile, Spartina Townsendii, hybride naturel entre une espèce européenne, Sp. maritima, et une espèce nord-américaine, Sp. alternifolia, importée dès le début du XIXe siècle en Grande-Bretagne173. Cet hybride polyploïde, découvert en 1870, ne commença à se répandre que vers le début de ce siècle ; son expansion en bordure de mer dans les régions marécageuses saumâtres s’accéléra alors aussi bien en Angleterre que dans la partie nord de la France. Cette Spartine ne s’est sans doute pas montrée nuisible à l’homme ; mais son implantation a contribué puissamment à modifier les habitats, surtout en consolidant les étendues de vases mobiles. Elle remplace localement les prairies de Zostères (Zostera) mélangées à des Algues (Enteromorpha entre autres), milieu d’élection des Bernaches cravants Branta bernicla, dont ces plantes constituent la nourriture de base. Le changement des conditions écologiques dû à l’introduction et à la propagation de cette Spartine a donc été éminemment préjudiciable aux Bernaches, aux effectifs déjà réduits, comme à de nombreux Canards et petits échassiers (Ranwell, 1962). On ne peut non plus manquer de signaler les dangers que présenterait certainement l’introduction, le long des côtes européennes, de l’Algue géante Macrocystis pyrifera. Cette espèce, voisine de nos Laminaires et originaire de la côte orientale du Pacifique et des mers australes, a des frondes pouvant atteindre 65 m de longueur. Si son acclimatation, en vue de disposer d’algues capables de fournir en abondance tous les produits que l’on tire de ces végétaux, réussissait, les risques seraient grands de modifier l’équilibre écologique de nos côtes, notamment en ce qui concerne les poissons, et d’occasionner de sérieuses perturbations à la pêche et à la navigation côtière.

2. Un Mollusque nuisible : l’Achatine

Les Achatines appartiennent à un groupe de Mollusques pulmonés voisin des Escargots, riche en espèces et réparti dans les régions tropicales de l’Ancien Monde ; particulièrement bien diversifiées en Afrique où elles habitent surtout les forêts humides, quelques-unes d’entre elles peuplent le sud-est de l’Asie, la Malaisie et l’Indonésie. Une seule retiendra notre attention, Achatina fulica, distribuée originellement à travers l’Afrique orientale depuis l’Abyssinie jusqu’au Mozambique : il s’agit d’une espèce de grande taille dont la coquille atteint 13 cm et le corps étendu 20 cm (fig. 42). Volontiers arboricole, elle grimpe aux arbres où elle se nourrit, surtout dans son jeune âge, de pousses et de bourgeons. Si peu de dégâts ont été signalés dans son aire d’origine, il n’en est pas de même dans les régions tropicales où elle a été introduite, volontairement ou non, par l’homme (Mead, 1961).

Fig. 42. Achatine d’Afrique orientale Achatina fulica.

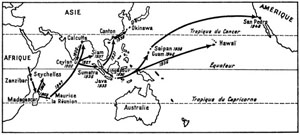

Ces acclimatations sont pour certaines déjà anciennes. Sans aucun doute non indigène à Madagascar, où sa présence remonte à la nuit des temps, cette Achatine fut pour la première fois signalée hors d’Afrique à l’île Maurice, en 1803, puis vers 1821 à La Réunion : le gouverneur de l’époque l’avait fait venir de Madagascar et l’élevait dans son jardin, son épouse ayant un faible pour le potage à l’escargot qui passait pour guérir les poitrinaires. En 1847 le malacologiste W. H. Benson transporta cette Achatine de Maurice aux Indes, où il la libéra dans le jardin de la Bengal Asiatic Society.

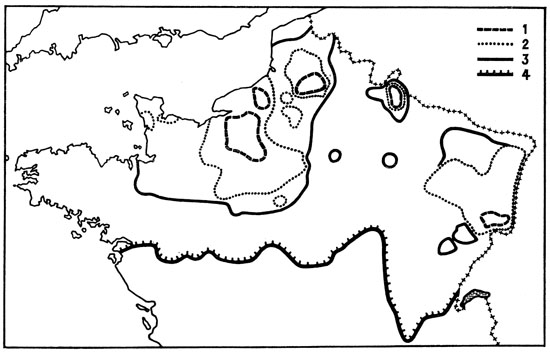

L’homme l’a disséminée ensuite largement à travers les régions tropicales de l’Ancien Monde (fig. 43). On la signala aux environs de 1840 aux Seychelles, aux Comores en 1860, à Ceylan en 1900, à Pérak et en Malaisie en 1928. Ce Mollusque commettait déjà un peu partout des dégâts aux cultures, notamment aux plantations de Thé et d’Hévéa. En 1931 il faisait son apparition en Chine méridionale, en 1935 à Java, en 1936 à Sumatra et au Siam en 1937.

Les Japonais introduisirent délibérément cette Achatine aux îles Mariannes (Saipan et Tinian) en 1938, afin de l’utiliser à des fins culinaires ; elle se répandit ensuite ailleurs dans l’archipel à la faveur du transport de matières végétales (notamment à Guam en 1946). Elle a également pris pied dans de nombreuses autres îles d’Océanie, aux Hawaii (elle y arriva en 1936) où elle paraît cependant peu répandue (sauf à Oahu). Elle a même fait son apparition aux États-Unis en 1947, envahissant certains districts de Californie (probablement transportée à l’état d’œufs ou de très jeunes individus collés à des véhicules militaires rapatriés du Pacifique après la guerre) ; le climat californien ne paraît cependant pas convenir à ce Mollusque propre aux habitats humides des tropiques. Il en disparut rapidement, mais en 1967 fut introduit fortuitement en Floride, à la suite d’une imprudence. L’Achatine s’est répandue à travers le sud-est des États-Unis et menace de s’étendre à travers toutes les parties chaudes de l’Amérique.

Fig. 43. Transport et acclimatation volontaire ou non de l’Achatine Achatina fulica.

D’après R. Tucker Abbott, 1949

Cette Achatine est donc maintenant répandue à travers une large aire dans les parties tropicales de l’Ancien Monde. Elle s’est mise à y pulluler, grâce à son extraordinaire faculté de reproduction174 et à sa grande souplesse écologique. À Ceylan, on observa 227 individus sur un seul tronc de Cocotier. À Java, un colon en récoltait plus de 400 chaque matin dans un petit jardin. Dans les Mariannes, elles sont si nombreuses qu’elles occasionnent des accidents d’autos, les pneus patinant sur les Mollusques écrasés sur les routes.

D’une manière très curieuse, elle a accentué ses tendances arboricoles dans tous les pays qu’elle a conquis. Elle attaque les bourgeons et les pousses d’une longue série de plantes cultivées (surtout Bananiers, Cacaoyers, Papayers, Hévéas, Agrumes et plantes de couverture) et y commet des dégâts qui prennent localement des proportions de catastrophe, en particulier en Malaisie et aux Mariannes. Les planteurs lui reprochent de plus de transporter les spores et les germes de nombreuses maladies végétales (mosaïques par exemple) grâce à la large sole sur laquelle elle se déplace comme nos Escargots.

Devant cette grave menace pour l’agriculture, plusieurs moyens de lutte ont été préconisés, le plus simple étant la collecte systématique des Achatines ainsi mises à prix : par moins d’un demi-million d’adultes et quelque 20 millions d’œufs ont ainsi été récoltés à Singapour, sans pour autant faire disparaître l’espèce de l’île. Les appâts empoisonnés n’ont guère eu plus de succès.

Les biologistes ont alors tenté la lutte biologique. Les populations d’Achatines paraissent en équilibre en Afrique, du fait de l’action limitante d’ennemis naturels qui font défaut dans les aires où elles ont été introduites. Des missions scientifiques furent envoyées au Kenya pour y rechercher les ennemis naturels de ce Mollusque. À part quelques Insectes, elles en ramenèrent surtout 2 Mollusques Gastéropodes carnassiers de la famille des Streptaxidae : Gonaxis kibweziensis et Endentulina affinis. Une première tentative fut faite dans l’île d’Agiguan, dans les Mariannes. Introduits en 1950, les Gonaxis avaient détruit 20 % des Achatines en 1952, et 60 % en 1954. Devant le succès de cette expérience, celle-ci fut renouvelée dans la plupart des îles du Pacifique, et notamment aux Hawaii. Des quelque 30 espèces qui y furent introduites, 5 se montrèrent réellement efficaces et plus particulièrement Gonaxis quadrilateralis. Celui-ci détruit les pontes et les jeunes Achatines et n’hésite pas à s’attaquer à des adultes de 7 à 10 cm. Aux Hawaii, les Mollusques déprédateurs ont diminué dans une proportion de 80 % et l’état de leurs populations qui ne comprennent plus que des individus de grande taille montre que celles-ci ne se renouvellent plus. Notons qu’un autre Mollusque carnivore originaire de Floride, Englandina rosea, contribue lui aussi au contrôle des Achatines. Les tentatives faites avec d’autres espèces, et notamment Gonaxis kibweziensis, ont été abandonnées.

D’autres prédateurs on fait l’objet d’essais analogues, et notamment des insectes : Carabidae (Tefflus d’Afrique orientale) et Lampyridae (Lamprophorus de l’Inde). Leur action est nettement moins efficace.

On dispose donc maintenant d’un moyen de lutte biologique, qui, joint à l’usage bien compris de molluscicides, permet, sinon d’éradiquer, du moins de contrôler les populations d’un Mollusque particulièrement dangereux pour les cultures et l’équilibre naturel (Abbott 1949, 51 ; Mead, 1961 ; Petitjean, 1966).

3. Poissons et autres animaux aquatiques

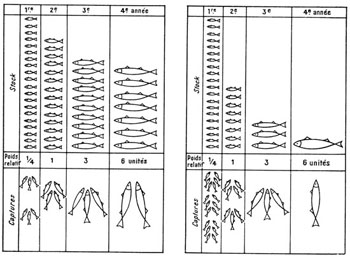

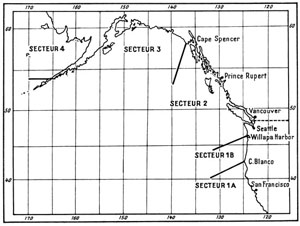

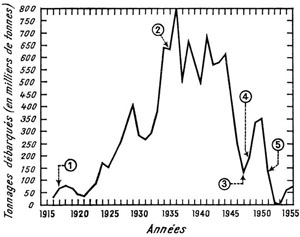

Depuis fort longtemps, l’homme s’est efforcé de transporter d’innombrables poissons hors de leur aire de distribution naturelle. Certains de ces essais ont été couronnés d’un plein succès et ont permis de résoudre des problèmes alimentaires en mettant à la disposition des populations humaines des ressources appréciables en protéines animales. Mais d’autres n’ont pas été sans entraîner une modification profonde des équilibres biologiques, au détriment d’espèces autochtones parfois plus intéressantes sur le plan économique (Vibert et Lagler, 1961). De véritables succès ont sans aucun doute été enregistrés, telle l’acclimatation de diverses Truites dans les rivières de montagne d’Extrême-Orient ou d’Afrique orientale, des Saumons en Nouvelle-Zélande et des Aloses (Alosa sapidissima) sur la côte pacifique de l’Amérique du Nord ; ces succès s’expliquent par le fait que ces espèces semblent « préadaptées » aux milieux où on les a introduites, y occupant des niches écologiques demeurées vacantes, sans élimination d’espèces autochtones et sans prolifération exagérée (fig. 44).

Fig. 44. Distribution des Gambusies Gambusia affinis à travers le monde. L’aire d’origine est marquée par des hachures. Partout ailleurs ce poisson a été introduit par l’homme en vue du contrôle des Moustiques dont les larves aquatiques constituent sa nourriture. Bien que bénéfique dans l’ensemble, cette acclimatation a provoqué en quelques points des ruptures d’équilibre consécutives à la pullulation. D’après Krumholz, Ecol. Monogr. 18, 1948.

L’introduction et l’élevage intensif du Tilapia, Cichlidé originaire d’Afrique, maintenant objet de pratiques piscicoles très prospères en Extrême-Orient, sont également à considérer comme largement bénéficiaires. Ce poisson, véritable providence des régions tropicales carencées en protéines animales, n’a dans l’ensemble pas eu d’impact dans les communautés naturelles, car il n’est guère sorti des milieux artificiels, étangs et rizières, où l’homme l’a confiné. Son établissement à l’état sauvage est en revanche susceptible d’entraîner de profondes répercussions sur les équilibres, ne serait-ce qu’en raison de son extraordinaire pouvoir de multiplication.

Mais dans d’autres cas l’acclimatation peut mener à une véritable pullulation qui engendre le nanisme de l’espèce introduite – donc manque de rentabilité économique –, l’élimination d’espèces autochtones par compétition ou prédation, et même la transformation des habitats.

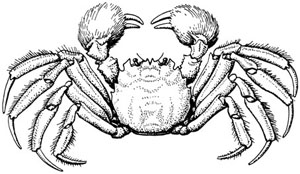

Fig. 45. Crabe chinois Eriocheir sinensis. La carapace peut atteindre des dimensions de 9 sur 7,5 cm.

Un exemple de prolificité excessive est fourni par notre Carpe dont l’introduction en Amérique du Nord a failli tourner à la catastrophe. Un stock originel de 345 individus amené en 1876 aux États-Unis et élevé dans des établissements de pisciculture fut répandu à travers le pays. Il y devint la souche d’une population démesurée qui se multiplia aux dépens d’espèces plus intéressantes, probablement par suite de sa rusticité et d’une meilleure utilisation de la nourriture. Les Carpes modifient de plus les milieux originels en détruisant la végétation aquatique et en troublant l’eau par la boue soulevée par leurs activités. Certaines étendues d’eau ont été ainsi entièrement privées de leur végétation par ces poissons responsables d’un « surpâturage aquatique ». La Carpe a par ailleurs été introduite dans le sud-est du Brésil, notamment dans le rio Iguazu, s’attirant la vindicte des pêcheurs privés de poissons appréciés, éliminés par un compétiteur plus entreprenant. Il en est de même en Afrique du Sud (Bigalke, 1937).

L’Europe a été elle aussi le théâtre d’acclimatations malheureuses, en particulier celle du Poisson-chat Ameiurus nebulosus, introduit en France en 1870. Renommé pour la délicatesse de sa chair, il est en réalité difficile d’accommoder pour la table en raison de ses nageoires piquantes ce poisson qui prend la place d’espèces plus intéressantes. Il en va de même de la Perche soleil Eupomotis gibbosus, acclimatée dès 1886 en France et installée maintenant dans les eaux du pays presque entier, aux dépens d’espèces dont elle n’a de loin pas la valeur alimentaire.

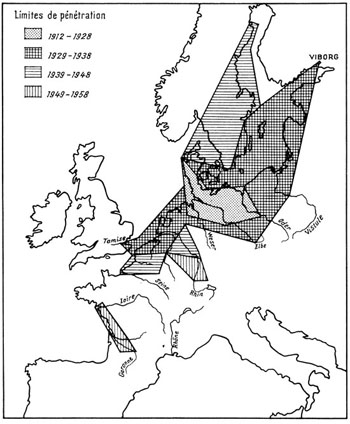

Fig. 46. Extension du Crabe chinois Eriocheir sinensis en Europe de 1912 à 1958. S’il a par ailleurs pénétré en Méditerranée, il semble avoir disparu de Suède et de Finlande où seuls quelques spécimens isolés ont été signalés dans les temps récents. D’après Hoestlandt, 1959.

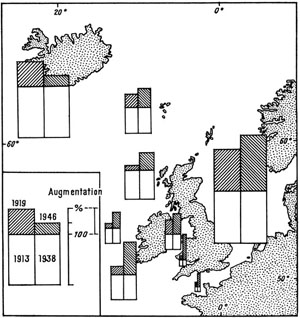

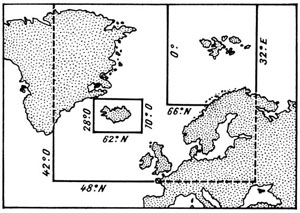

Nous ne pouvons manquer de rapporter ici l’introduction sans doute involontaire du Crabe chinois Eriocheir sinensis, signalé pour la première fois en 1912 en Allemagne du Nord, sur un affluent de la Weser, et amené accidentellement d’Extrême-Orient, voyageur clandestin dans les ballasts emplis d’eau d’un bateau naviguant sur son lest (fig. 45). De là, ce Crabe thalassotoque (il passe sa vie en eau douce, mais se reproduit dans les eaux saumâtres et salées) se répandit à partir de 1923 sur une bonne partie de l’Europe, grâce à son tempérament et à ses déplacements périodiques entre les eaux douces et salées. En fait l’espèce pullule175 maintenant dans une vaste zone, de la mer Baltique au bassin de la Gironde et même en Méditerranée. Il a pénétré loin à l’intérieur des terres, puisqu’on le trouve le long de l’Elbe et de la Moldau jusqu’à Prague (fig. 46).

Du fait de son extrême prolificité, ce Crabe s’est montré très nuisible en modifiant les habitats aquatiques (destruction des plantes submergées), en entrant en compétition avec certains poissons176 (concurrence alimentaire), en minant les berges et les digues et provoquant des éboulements (éminemment fouisseurs, ces Crabes creusent des terriers et des galeries atteignant 80 cm de profondeur et 12 cm de diamètre ; on en a compté jusqu’à 30 au m3) et gênant la pêche (ils endommagent les filets et obturent les nasses). Aucun moyen de contrôle n’a encore donné des résultats satisfaisants, en dépit de captures massives réalisées grâce à des barrages et à des fosses lors de ses migrations : sur une rivière près de Berlin, 2,5 millions d’individus furent recueillis en 5 mois ; près de Magdebourg, 355 t furent collectées en 1932 dans l’Elbe. Cette destruction s’est montrée inopérante et aucun moyen n’a encore été découvert pour endiguer son extension. Ce Crabe aura donc contribué à détruire l’équilibre naturel des eaux douces d’Europe tout en causant de graves préjudices à l’homme (André, 1947).

Si les introductions de Poissons végétariens ou planctonophages ne sont pas exemptes de dangers, celles-ci sont beaucoup plus graves dans le cas des espèces carnivores dont certaines peuvent devenir de redoutables prédateurs dans le milieu où ils ont été imprudemment libérés177.

C’est notamment ce qui s’est passé dans les rivières et les lacs des étages tempérés et montagnards des Andes où furent introduits plusieurs Salmonidés nord-américains. Or ces eaux pauvres en poissons sont peuplées de Siluridés du genre Trichomycterus et de Cyprinodontidés du genre Orestias (fig. 47), différenciés en un nombre assez considérable d’espèces, adaptées chacune à un mode de vie différent, notamment au point de vue des spécialisations alimentaires (les unes sont végétariennes, d’autres se nourrissent strictement de Crustacés, d’autres de petits Mollusques). Il s’agit de groupes ayant littéralement « éclaté » dans leur évolution, et occupant une série de niches écologiques demeurées vacantes par suite de la réduction des souches établies sur les hauts plateaux andins.

Fig. 47. Orestias agassizi du lac Titicaca. D’après Neveu-Lemaire, Lacs des hauts plateaux de l’Amérique du Sud, Paris, 1906.

Cette remarquable expérience naturelle est actuellement gravement menacée par l’introduction des Salmonidés prédateurs qui font disparaître les espèces autochtones devenues leurs proies. Plusieurs espèces sont au bord de l’extinction. Si l’intérêt économique de cet acclimatement n’apparaît pas encore clairement, la catastrophe scientifique est en tout cas manifeste.

Un exemple similaire se rencontre à Célèbes où, en 1939, on découvrit de la manière la plus inattendue un poisson siluroïde, Clarias batrachus, inconnu jusqu’alors à l’est de Java et de Bornéo. L’enquête révéla qu’un particulier en avait rapporté quelques individus de Java et les avait libérés dans les eaux célébésiennes, en raison de son goût pour ce poisson qui lui rappelait sa jeunesse. Il s’agit en réalité d’un dangereux prédateur qui se nourrit de frai et qui risque de causer des ravages parmi des poissons de grande importance économique. Il n’a pu être éradiqué de Célèbes où il constitue donc une menace permanente (Schuster, 1952).

L’homme est parfois indirectement l’artisan de l’introduction de certains poissons. Le meilleur exemple est certainement celui de la Lamproie Petromyzon marinus dans les Grands Lacs américains (East 1949). On sait que ce « poisson » bizarre – membre d’un groupe de Vertébrés très particuliers, celui des Agnathes – se livre à des migrations régulières qui le mènent de la mer, où il passe la majeure partie de sa vie vers les rivières où il se reproduit. Dans le passé, s’il s’était établi naturellement dans le lac Ontario et dans quelques lacs de l’est des États-Unis (Finger Lakes), les fameuses chutes du Niagara constituaient jusqu’alors un obstacle majeur à son extension. En 1829, on aménageait le canal Welland pour permettre à la navigation de contourner les chutes ; avec un retard de 100 ans, la Lamproie sut en profiter, pénétra dans le lac Erié, sans toutefois y proliférer, puis ne tarda pas à faire irruption dans la rivière Saint-Clair (en 1930), dans les lacs Huron et Michigan (en 1937) et jusque dans la partie occidentale du lac Supérieur (en 1946). Cette invasion prit dès lors l’allure d’une véritable explosion. Les Lamproies se multiplièrent rapidement dans les rivières s’écoulant vers les grandes étendues d’eau et commencèrent à exercer leurs ravages dans ces véritables mers intérieures, où la pêche représente une ressource économique de quelque 12 millions de dollars. Pas moins de 90 % des Truites grises Salvelinus namaycush178 ramenées par les pêcheurs portaient de graves morsures de Lamproies, qui s’attachent à leurs proies et les dévorent vivantes. Pour chaque victime ayant survécu aux attaques de ces dangereux carnivores, des centaines et peut-être des milliers meurent sur le coup sans jamais être décelées par l’homme. Le stock de Truites et de Corégones Coregonus clupaeformis, objets de la pêche commerciale, a donc régressé dans des proportions catastrophiques, par suite d’une prédation à laquelle ces populations n’étaient pas adaptées. La production totale des eaux des lacs Huron et Michigan appartenant aux États-Unis tomba de 8,6 millions de livres de Truites à moins de 26 000 livres. Une industrie prospère périclitait donc par suite d’une introduction dont l’homme est indirectement responsable, ayant créé les voies de migration par lesquelles avaient passé les prédateurs.

Cette introduction si désastreuse provoqua la création d’un comité chargé d’étudier les moyens de combattre le fléau (Sea Lamprey Committee, organisé par le Fish and Wildlife Service des États-Unis, en collaboration avec les organismes similaires du Canada). Une vaste campagne fut entreprise et l’on mit à l’essai divers procédés de destruction des prédateurs : arrêt par grilles électriques des reproducteurs se rendant vers leurs frayères dans les rivières au cours rapide ; destructions des larves par toxiques (notamment usage de roténones qui tuent souvent la totalité des poissons d’un cours d’eau) ; usage de pièges spéciaux. L’invasion n’est cependant de loin pas arrêtée ni même limitée à l’heure actuelle. Après l’essai de plus de 6 000 produits, on semble néanmoins disposer maintenant de certaines substances sélectives capables d’exterminer les Lamproies sans causer de dommages aux poissons.

Cet exemple montre à quel point un acte à première vue sans importance – l’aménagement d’un canal navigable – peut avoir d’influence sur l’équilibre de la nature et créer un problème grave pour la conservation des espèces et la protection d’une richesse naturelle dont vivent des milliers d’hommes.

4. Transport et acclimatation d’Insectes

Les Insectes sont manifestement les animaux terrestres dominants à l’époque actuelle. Certains vivent en association avec l’homme ; d’autres, bien plus nombreux, sont liés à ses cultures et à ses industries. Il n’y a de ce fait même rien d’étonnant à ce que l’homme ait assuré volontairement ou non le transport de beaucoup d’entre eux à travers le monde.

Le nombre et la variété des insectes transportés ont beaucoup augmenté dans les temps récents du fait de la fréquence accrue des échanges commerciaux, des plus grandes facilités de voyages et aussi de l’accélération de ceux-ci, rendant possible le transport d’animaux vivants auxquels la lenteur des voyages ne permettait pas d’arriver autrefois à bon port.

Sur un bateau chargé de riz, venant de Calcutta et de Rangoon et se rendant à Cuba, pas moins de 42 espèces d’Arthropodes (parmi lesquels des Bostryches, des Ténébrionides, des Curculionides et des Pyrales) ont été rencontrées, ayant survécu à des fumigations et à des désinsectisations répétées (Myers, 1934). Les services sanitaires des États-Unis ont découvert des insectes très variés à bord de 28 852 avions parmi les 80 716 qui furent inspectés de 1937 à 1947. Ces données permettent à elles seules de juger de l’importance du transfert d’insectes par les moyens de transport modernes, et aussi de leurs chances de s’établir, en dépit de la surveillance de services d’inspection spécialisés, notoirement insuffisants dans beaucoup de pays et en tout cas incapables d’autre chose que de limiter parmi les insectes le nombre de « passagers et d’immigrés clandestins »179. Comme dans le cas des végétaux, l’homme a, volontairement ou non, créé de nouvelles communautés d’Arthropodes, au détriment d’espèces autochtones et surtout au préjudice de ses propres intérêts.

Cet impact dans la faune est surtout évident dans les régions insulaires, où l’équilibre naturel a été profondément déplacé. D’après Zimmermann (1948), sur 5 000 espèces d’insectes signalées aux îles Hawaii, pas moins de 1 300 ont été amenées par l’homme. La présence de la plupart de ces éléments exogènes est consécutive à des acclimatations involontaires, notamment du fait du transport de produits alimentaires (riz, céréales, farine) ou de matières végétales (y compris des matériaux d’emballage) ; un nombre relativement réduit a été acclimaté volontairement, notamment en vue de leur emploi dans la lutte biologique. Beaucoup des insectes introduits ont été à l’origine de la disparition ou du moins de la régression massive de certaines populations d’insectes autochtones, principalement dans les régions de basse et moyenne altitude. Une Fourmi, Pheidole megacephala, est en particulier à incriminer en tant que prédateur ; presque ubiquiste en dehors des régions montagneuses encore couvertes de forêts, elle a fait disparaître la plupart des insectes endémiques vis-à-vis desquels elle se comporte comme un véritable fléau. Parmi les Hyménoptères Euménides, les Odynerus indigènes, dont les populations se comptaient par millions, ont à peu près disparu par suite de la compétition avec certains Hyménoptères Ichneumonides introduits, qui les ont privés des chenilles de Lépidoptères qu’ils parasitent. La lutte paraît particulièrement inégale entre espèces endémiques et espèces introduites du fait de la spécificité parasitaire des premières et de la grande souplesse des autres.

Ces deux cas ne sont pas uniques aux Hawaii, dont la faune entomologique a régressé dans une notable proportion par suite de la prédation et de la compétition avec les espèces introduites180 (en plus bien entendu de la destruction des habitats et de la végétation indigène que nous n’avons pas à envisager ici). Ces faits se sont reproduits dans beaucoup d’autres parties du monde, où l’acclimatation a modifié profondément l’équilibre des populations d’insectes autochtones et sans aucun doute fait disparaître certaines espèces.

Un autre problème intéressant directement l’homme est celui des insectes se comportant comme des « pestes » vis-à-vis des cultures. De nombreux insectes ont profité du déplacement d’équilibre consécutif à la mise en culture et de la quantité supplémentaire de nourriture mise ainsi à leur disposition pour pulluler et causer de graves dégâts aux récoltes, soit sur pied, soit stockées en attendant leur consommation. Il est à remarquer que beaucoup des insectes nuisibles appartiennent à des espèces introduites. En 1939 déjà, Smith faisait remarquer qu’aux États-Unis, parmi 183 espèces préjudiciables aux cultures, pas moins de 81, soit 44 %, avaient été importées par l’homme. Celles-ci semblent particulièrement aptes à devenir des fléaux économiques, leur pullulation n’étant pas limitée du fait de l’absence de leurs prédateurs et compétiteurs naturels.

Pour les Européens, le meilleur exemple est celui du Doryphore Leptinotarsa decemlineata, Coléoptère originaire de l’ouest des États-Unis, du Colorado au Mexique. Ce parasite des Solanées vivait sur des espèces sauvages (Solanum rostratum entre autres) et se trouvait en équilibre avec son environnement. Quand la mise en valeur de l’Amérique du Nord gagna vers l’ouest et que l’extension des cultures de Pommes de terre (Solanum tuberosum) eut atteint les limites de l’aire naturelle du Doryphore, il se produisit un transfert de cet insecte vers l’espèce cultivée. Il montra aussitôt un extraordinaire potentiel d’adaptation et se mit à pulluler d’autant plus que les prédateurs qui en limitaient les effectifs sur les plantes sauvages ne le suivirent pas sur la plante cultivée.

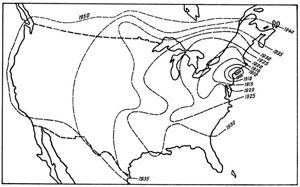

À partir de 1859, il commença à se répandre vers l’est et avait atteint la côte orientale des États-Unis vers 1874, à la suite d’une extension somme toute naturelle. De là il fut transporté par l’homme à travers l’Atlantique. En 1876, un premier foyer d’infestation européen fut stoppé en Allemagne, de même que plusieurs tentatives de colonisation ultérieures. Mais en 1920, son implantation dans la région de Bordeaux ne put être endiguée et c’est de là que le Doryphore envahit toute la France (1935), puis le reste de l’Europe. Seules les îles Britanniques ont pu être protégées de son envahissement par les services de protection des végétaux. Les dégâts ne purent être réduits qu’au prix d’une lutte chimique onéreuse, sans graves conséquences toutefois sur l’équilibre de la faune. L’histoire du Doryphore montre comment une plante importée du Nouveau Monde par l’homme, transformée en Europe par les pratiques culturales, puis réexportée vers l’Amérique, a favorisé l’extension naturelle d’un parasite hors de son habitat d’origine, puis dans toute l’aire de culture de la plante nourricière après transport artificiel à travers l’Atlantique (Elton, 1958).

La liste des espèces d’insectes ainsi acclimatées est fort longue ; le mécanisme d’extension, aussi varié soit-il dans le détail, se ramène au fond toujours au même schéma général. L’irruption dans un nouveau milieu est presque toujours suivie d’une pullulation effrénée ; la population peut ensuite se stabiliser à un niveau plus bas, sans toutefois cesser de poser des problèmes qui restent graves dans bien des cas et exigent une lutte coûteuse à l’aide d’insecticides, eux-mêmes générateurs de ruptures d’équilibre.

Si l’introduction d’insectes porte surtout de graves préjudices à l’agriculture, elle a aussi parfois de profondes répercussions sur le plan médical. Involontairement, l’homme a transporté des insectes vecteurs de maladies épidémiques, à l’origine de catastrophes lourdes de conséquences. Le meilleur exemple en est sans aucun doute celui de la malaria dans le nord-est du Brésil (Soper et Wilson, 1943).

Vers la fin de 1929 ou au début de 1930, un aviso français arrivait de Dakar à Natal, porteur du courrier. Il amenait avec lui des passagers clandestins : quelques Anophèles de l’espèce Anopheles gambiae, Moustique répandu sur une bonne partie de l’Afrique et un des deux principaux vecteurs de la malaria. Ces Moustiques jouissent de ce triste privilège du fait qu’ils sont très étroitement adaptés à l’homme. Contrairement à d’autres espèces d’Anophèles, et en particulier à ceux qui habitent naturellement le nord-est du Brésil. Ils se tiennent de préférence à l’intérieur des habitations humaines et leur cycle tout entier se déroule au voisinage de celles-ci ; leurs larves peuvent se développer dans de minuscules collections d’eau, même des débris de vaisselle comme on en trouve partout autour des maisons181.

Ces Anophèles s’acclimatèrent immédiatement et dès mars 1930, on collectait 2 000 larves à Natal, d’où ils se répandirent dans les environs de la ville. Dès la fin d’avril la malaria était devenue d’une manière inattendue un problème sérieux à Natal. En janvier 1931, 10 000 cas étaient signalés parmi les 12 000 habitants d’un faubourg ouvrier de Natal (Alecrim) et l’épidémie gagnait les districts environnants.

Puis, de 1932 à 1937, la malaria sembla régresser. Il y eut une période de silence consécutive à l’éradication d’Anopheles gambiae à Natal. Cet insecte s’était cependant établi dans d’autres localités, et dès 1937 on le signalait dans une partie des États de Ceara et de Rio Grande do Norte (fig. 48). En 1938, une terrifiante épidémie de malaria s’abattait sur la région avec un taux de mortalité très élevé comme dans toute forme épidémique ; les cas se chiffraient par centaines de mille et l’on estime que plus de 20 000 habitants succombèrent à la maladie182. Les conséquences furent catastrophiques sur le plan matériel ; la vie économique tout entière fut paralysée dans les régions contaminées, qui se rangent parmi les plus pauvres du monde. Incapables de travailler, les habitants qui vivent au jour le jour se trouvèrent subitement dans un état de complet dénuement. Selon un auteur brésilien (P. A. Sampaio) : « Comme des hordes de Huns sanguinaires les Moustiques avançaient laissant une traînée de deuil et de destruction dans leur sillage. »

Devant cette catastrophe, le gouvernement fédéral brésilien commença une vaste campagne de lutte avec l’aide de la Rockefeller Foundation.

La progression du Moustique fut d’abord stoppée ; puis on commença à l’éliminer de la zone contaminée : en novembre 1940, il était entièrement éradiqué du Brésil. Cette lamentable expérience avait coûté des milliers de vies humaines, un peu plus de misère pour une population au niveau de vie déjà très bas et plus de 2 millions de dollars.

Toute l’Amérique avait néanmoins été protégée de ce fléau, car l’Anopheles gambiae aurait vraisemblablement pu s’étendre sur une aire allant du sud des États-Unis au nord de l’Argentine. Cette catastrophe risque cependant de se répéter dans le futur, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation rapide du trafic entre l’Afrique et l’Amérique et de la difficulté du contrôle sanitaire et entomologique des moyens de transport, notamment des avions.

Fig. 48. Distribution du Moustique africain Anopheles gambiae dans le nord-est du Brésil. Cet insecte s’est répandu dans la vallée du Jaguaribe, de l’Assu et de l’Apodi, aux conditions écologiques particulièrement favorables ; en revanche sa progression vers l’ouest et le sud a été gênée par des zones peu propices à son établissement. D’après Soper et Wilson, 1943.

Cette acclimatation involontaire démontre une fois de plus le danger de l’irruption dans une partie du monde d’un animal de la taille d’un minuscule insecte, transporté d’une région où il est en relatif équilibre avec son milieu, vers une région où il risque de provoquer une catastrophe.

La fièvre jaune offre un exemple similaire en Amérique du Sud, où elle est arrivée en même temps que son principal vecteur, un Moustique encore, Aedes aegypti ; son origine est vraisemblablement à chercher en Afrique d’où elle a cheminé avec les convois d’esclaves noirs. Ces moustiques se sont acclimatés en Amérique tropicale et vivent au voisinage des habitations, entretenant ainsi la fièvre jaune urbaine. Mais des Moustiques autochtones ont été infectés à leur tour par le virus, notamment des Haemagogus ; ils sont susceptibles d’entretenir une forme sylvatique de la fièvre jaune, très répandue à travers les forêts du Bassin amazonien et même au-delà, de nombreux Singes servant de réservoir de virus. La fièvre jaune importée dans le Nouveau Monde, où elle est transmise par un insecte lui aussi acclimaté, a opéré un transfert vers des animaux autochtones et peut dorénavant se transmettre par un cycle ne faisant appel qu’à des représentants de la faune indigène.

L’aspect pathologique des acclimatations ne doit pas être négligé, le transport accidentel d’une souche d’insectes vecteurs pouvant être lourd de conséquences sur le plan de l’hygiène publique.

5. L’Étourneau et quelques autres envahisseurs ailés

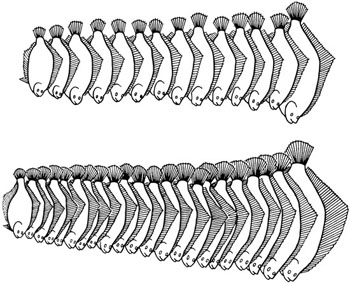

L’Étourneau Sturnus vulgaris, notre vulgaire Sansonnet, figure parmi les oiseaux les plus entreprenants du monde ailé. Largement répandu à travers la région paléarctique, il y est d’ailleurs en pleine extension, sans doute en rapport avec les transformations apportées par l’homme aux biotopes originels, sa fécondité élevée, ses facilités d’adaptation et son anthropophilie marquée.

Il a été acclimaté dans diverses parties du monde, en particulier en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il n’a pas manqué de provoquer des ruptures d’équilibre au sein des populations d’oiseaux autochtones, tout en commettant des dégâts dans les cultures, se révélant parfois une véritable plaie dont il est difficile, voire impossible, de se débarrasser.

Fig. 49. Extension de l’Étourneau Sturnus vulgaris en Amérique du Nord. Les lignes interrompues marquent les limites approximatives de distribution aux dates indiquées. D’après Wing, 1943.

L’envahissement de l’Amérique du Nord est particulièrement spectaculaire (fig. 49). Après plusieurs essais d’acclimatation infructueux, 60 individus furent lâchés en 1890 et 40 en 1891 à Central Park, en plein New York. Pendant 6 ans, l’Étourneau resta confiné au district urbain new-yorkais ; puis ses populations augmentant, il se répandit à travers le nord-est des États-Unis. Dès lors son extension commença vers l’ouest et le sud. En 1926, il avait atteint la vallée du Mississippi, et partout son établissement était suivi d’une prolifération de l’espèce, dont les vagues partaient ensuite coloniser les zones demeurées vierges.

À l’heure actuelle l’Étourneau a envahi la totalité des États-Unis, jusqu’à la côte pacifique où il a niché dès 1959 en Californie. Il est établi par ailleurs dans le nord du Mexique, au Canada jusqu’aux rives de la baie d’Hudson et même récemment en Alaska.

L’établissement de l’Étourneau à travers l’Amérique du Nord a donc présenté les caractères d’une véritable explosion ; en quelque 70 ans, cet oiseau a presque peuplé un continent. En 1943, ses populations étaient estimées à environ 50 millions d’individus, soit environ 1 % des populations nicheuses totales des États-Unis. Toutes proviennent d’un stock initial d’une centaine d’individus, ce qui démontre l’extraordinaire prolificité de cet oiseau et sa grande souplesse d’adaptation.

En Afrique du Sud, l’Étourneau a été introduit dès 1899, par Cecil Rhodes en personne, au Cap, d’où il s’est répandu rapidement dans les districts avoisinants. En Australie, 36 individus ont été lâchés dans le Victoria en 1863 ; ils ont fait souche en se multipliant rapidement et en envahissant tous les districts habités, sauf apparemment l’ouest du continent. En Nouvelle-Zélande, 17 individus ont été importés aux environs de 1862 ; puis de nouveaux contingents ont été lâchés au cours des années ultérieures par les soins de sociétés d’acclimatation et de particuliers. L’Étourneau s’est multiplié au point d’envahir toute la Nouvelle-Zélande, et même des îles aussi éloignées que Kermadec et Macquarie.

Le cas de l’Étourneau montre bien comment un oiseau actif, capable de s’adapter à toutes les circonstances, peut faire irruption dans des communautés naturelles après son introduction artificielle par l’homme. Les conséquences sont très variées. Insectivore, il est incontestablement utile, surtout au moment de sa nidification, en consommant une grande quantité de larves et d’insectes, mais ses ravages, surtout dans les vergers, les vignobles et même les champs (semences à la germination) sont parfois très importants.

L’Étourneau a par ailleurs eu une action manifeste sur les communautés d’oiseaux autochtones, sa compétition en limitant les effectifs. Il occupe les sites de nidification et accapare la nourriture du fait d’une dominance très nette. En Nouvelle-Zélande notamment les effectifs de Pipits, de Martins-pêcheurs et de Tuis Prosthemadera novae-hollandiae ont considérablement diminué en partie en raison de sa concurrence.

Les mêmes faits se sont reproduits avec un autre Sturnidé, le Martin triste, « Merle des Molluques » ou Mina Acridotheres tristis, originaire d’une large zone allant du Turkestan à la péninsule indochinoise, et introduit dans nombre de régions chaudes du globe, depuis l’Afrique du Sud jusqu’au Pacifique. Comme son cousin, ce compétiteur peut être rendu responsable de la raréfaction de certaines espèces autochtones, en particulier en Nouvelle-Calédonie (Barrau et Devanchez, 1957).

À l’île Maurice où pas moins de 23 espèces aviennes ont été acclimatées, la plupart asiatiques (Carié, 1916), un cas similaire est offert par le Bulbul Orphée Pycnonotus jocosus, originaire de l’Inde, de la Chine et de la péninsule indochinoise. Six individus introduits en 1892 ne tardèrent pas à se multiplier au point que, 8 ans plus tard, leur descendance occupait déjà une aire de quelque 100 km2 et que dès 1910 elle avait envahi presque toute l’île où ces oiseaux pullulent à l’heure actuelle. En plus des déprédations que causent ces Passereaux frugivores aux cultures (fruits, légumes délicats, Caféiers) ils attaquent et évincent les oiseaux autochtones, par exemple les Oiseaux à lunettes Zosterops curvirostris, devenus ainsi rares et cantonnés maintenant aux forêts épaisses.

6. Le Lapin à l’assaut des continents

Le Lapin Oryctolagus cuniculus, animal d’apparence si sympathique et si utile à beaucoup de points de vue, est un des fléaux de l’humanité à laquelle il a coûté en définitive beaucoup plus cher qu’il n’a rapporté.

Ce Rongeur duplicidenté, originaire de la région méditerranéenne et principalement d’Espagne et des îles de la Méditerranée occidentale183, semble avoir été importé en Italie vers 230 avant J.-C., ainsi qu’en Grèce où seul le lièvre était connu des auteurs classiques. C’est au cours du Moyen Âge qu’il fut acclimaté en Europe moyenne et septentrionale (il n’est signalé d’une manière certaine qu’à partir du XIIIe siècle en Angleterre) ; d’ailleurs il n’aurait pu prospérer en dehors de la région méditerranéenne avant que les défrichements et la déforestation ne créent les habitats ouverts qui lui sont nécessaires.

Ses populations augmentèrent rapidement comme l’attestent de nombreux témoignages historiques. Bien installé dans toute l’Europe, le Lapin ne donne plus l’impression d’y être un intrus acclimaté par l’homme au départ d’une aire de répartition originellement très réduite.

Cette invasion de l’Europe sous la protection et l’aide directe ou indirecte de l’homme ne constitue néanmoins que la première étape de la conquête de vastes espaces à travers le monde ; le Lapin est sans doute le Mammifère terrestre ayant la répartition la plus diversifiée (fig. 50), mis à part bien entendu les Rats et Souris devenus commensaux de l’homme.

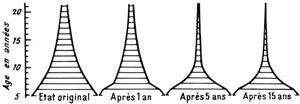

De toutes les introductions tentées à travers le monde, c’est en Australie qu’elles ont le plus « brillamment » réussi. Les premiers Lapins y arrivèrent dès 1787, sans donner naissance à des populations importantes, Ceux qui peuplent actuellement le continent descendent de 24 individus sauvages amenés d’Angleterre sur le clipper Lightning et libérés près de Geelong, dans l’État de Victoria en 1859. Les Lapins ont réussi à coloniser les deux tiers de l’Australie, s’adaptant à des conditions écologiques très variées, y compris celles du semi-désert. Ils y sont devenus le plus grand fléau de ce continent sur le plan scientifique comme sur le plan économique.

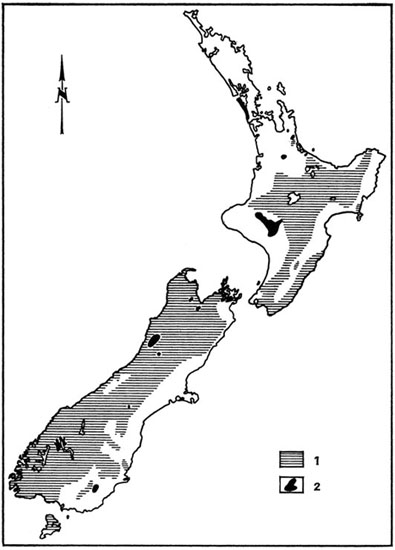

En Nouvelle-Zélande, après plusieurs essais infructueux, le Lapin fut introduit aux environs de 1864-1867, puis à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. Il commença à pulluler vers 1874 et a envahi depuis tous les habitats favorables de l’île du Sud, et une bonne partie de l’île du Nord où les facteurs climatiques et écologiques lui sont toutefois moins propices ; là aussi il est devenu un véritable fléau.

Fig. 50. Distribution du Lapin Oryctolagus cuniculus à la suite des introductions par l’homme. Les flèches marquent l’emplacement de foyers limités. La zone entourée de pointillés en Sibérie indique un lieu d’introduction d’où le Lapin semble avoir disparu. Enfin en Australie, la zone hachurée n’est peuplée que par une population clairsemée.

Le Lapin (forme domestique) a été introduit par ailleurs dans la partie chilienne de la Terre de Feu, aux environs de 1910, et dès 1947 y était devenu une plaie. Il s’est répandu sur le continent sud-américain, aussi bien au Chili qu’en Argentine. En dépit du danger, ce Rongeur a été libéré en Amérique du Nord, sur quelques îles au large de l’État de Washington (San Juan Islands) et de la Californie. Il risque maintenant d’être acclimaté accidentellement sur le continent lui-même sous le nom fallacieux de « San Juan rabbit », des contingents ayant été envoyés notamment dans l’Ohio, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Notons par ailleurs que le Lapin a été introduit en Afrique du Sud sur un îlot près de Cape Town (Robben Island). Il est à souhaiter que ces tentatives ne réussissent pas, car l’Amérique du Nord et l’Afrique pourraient être dans le futur les théâtres d’invasions aussi désastreuses qu’en Australie184.

On ne saurait oublier les introductions malheureuses du Lapin dans certaines îles subantarctiques, et notamment à Auckland, à Macquarie et à Kerguelen. Dans cette dernière île, les souches domestiques libérées par l’expédition anglaise du « Passage de Vénus » en 1874 ont vite pullulé. Ces Rongeurs sont responsables d’une très grave érosion du sol et de la disparition presque complète du Chou de Kerguelen Pringlea antiscorbutica, Crucifère très caractéristique de Kerguelen qui ne se maintient que sur les îlots et les falaises inaccessibles au Rongeur ; cette disparition a entraîné la réduction dramatique d’une communauté d’Invertébrés hautement spécialisés.

Si le Lapin se trouve maintenant largement dispersé à travers le monde entier (fig. 50), c’est en Australie et en Nouvelle-Zélande que son introduction a été la plus malheureuse ; la véritable « explosion » de ses populations eut comme conséquences une série de catastrophes à l’échelle de continents entiers. Le succès de cette acclimatation s’explique par la grande souplesse écologique du Lapin et par son extraordinaire pouvoir de reproduction, dont la renommée n’est pas usurpée ; une femelle, en âge de se reproduire à 15 semaines, est susceptible de donner naissance à 8 portées de 6 petits en moyenne par an.

Mais le succès du Lapin s’explique surtout par son irruption dans les territoires dépourvus de prédateurs et de compétiteurs susceptibles d’en limiter le nombre : les mammifères indigènes d’Australie sont en majorité des Marsupiaux à première vue au moins incapables de lutter contre un rival aussi bien armé. La pullulation du Lapin dépasse en fait tout ce que l’imagination peut concevoir : pas moins de 428 millions de peaux ont été exportées d’Australie de 1945 à 1949, ce qui donne une idée de l’importance des populations.

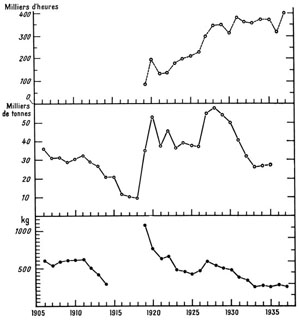

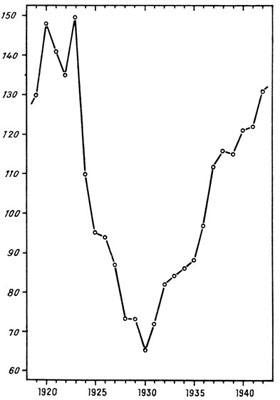

Les mêmes faits se sont reproduits en Nouvelle-Zélande comme le montre notamment l’augmentation des exportations de peaux de Lapin : 33 000 en 1873 ; plus d’un million en 1877 ; plus de 9 millions en 1882 ; et environ 17,6 millions en 1945.

Ces Rongeurs constituent un véritable fléau grevant l’économie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ils ravagent la végétation en prélevant des quantités considérables de Graminées, entrant de ce fait en compétition avec les Moutons, principale richesse agricole de ces pays. Si l’on tient compte du fait que de 7 à 10 Lapins consomment autant d’herbe qu’un Mouton, les Lapins exportés en 1945 de Nouvelle-Zélande équivalent à eux seuls à 2 millions de Moutons, dont la vente aurait produit un revenu de plus de 2 millions de livres, au lieu d’environ 1,3 million rapportées par la vente des peaux de Lapin, soit une perte nette d’environ 700 000 £. Or ces chiffres ne concernent que les Lapins exportés, et non pas l’ensemble de leurs populations. Ces animaux coûtent certainement des millions de livres chaque année à la Nouvelle-Zélande. En Australie le cheptel ovin et bovin pourrait être augmenté de 25 % si ce Rongeur disparaissait. Dans la partie occidentale de la Nouvelle-Galles du Sud la capacité-limite des terres a baissé de 50 % depuis son introduction, ce district comptant plus de 15 millions de moutons en 1891 et moins de 7 millions en 1951.

Il y a plus grave encore, car le Lapin détruit systématiquement la végétation, non seulement graminéenne, mais aussi arbustive et arborescente dans ses formes jeunes (il est grand consommateur d’écorce). Modifiant le couvert végétal, qu’il appauvrit, il est à l’origine d’une érosion d’autant plus redoutable qu’il mine les sols de ses terriers. Son introduction a été la cause principale de la dégradation des habitats, perte irrémédiable pour l’Australie comme pour la Nouvelle-Zélande, intraduisible en chiffres.

L’influence du Lapin sur la faune australienne est elle aussi de la plus extrême gravité. Ce Rongeur a en effet modifié profondément l’équilibre naturel et a éliminé tous les Marsupiaux herbivores par suite de la compétition185.

La nocivité du Lapin provoqua la mise en application en Australie d’une série de mesures destinées à favoriser la lutte contre ce fléau186. Quelques-unes furent particulièrement malheureuses, comme l’introduction du Renard d’Europe. Ce Carnivore au régime alimentaire très éclectique se multiplia rapidement et, s’il préleva quelques Lapins, il contribua surtout à la raréfaction, voire à l’extinction de beaucoup de Marsupiaux.

On tenta aussi d’endiguer la progression du Rongeur en aménageant des barrières en grillage, dont certaines se rangent parmi les plus longues du monde entier. Telle est en particulier celle qui, édifiée de 1902 à 1907, rejoignait Port Hedland sur l’océan Indien à Hopetown sur la côte méridionale, longue de 2 150 km et destinée à mettre à l’abri l’Australie occidentale et ses terres de culture. D’autres s’étendaient en Australie orientale pour tenter de limiter l’extension vers le nord. Ces barrières, dont l’étendue totale fut d’environ 11 000 km, ne réussirent malheureusement pas à contenir le Lapin, soit qu’elles aient été construites trop tard, soit que le Rongeur ait réussi à les franchir en profitant de brèches.

Divers procédés de destruction furent par ailleurs mis en œuvre : battues organisées, furetage, enfumage, gaz toxiques et surtout empoisonnement par appâts mélangés de phosphures, de strychnine et d’arsenic (ces procédés contribuèrent d’ailleurs à la destruction de beaucoup de Marsupiaux tentés par les appâts). Le fléau ne put être endigué en dépit de ces efforts, qui coûtèrent une fortune à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande (de 1943 à 1945, le coût de ces opérations se chiffrait annuellement à environ 170 000 livres néo-zélandaises).

En 1950, on eut l’idée de répandre une maladie épizootique qui décimait les Lapins domestiques au Brésil : la myxomatose, due à un virus spécifique, sans danger pour l’homme187. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Australiens réussirent à contaminer une très vaste aire, l’extension de la maladie impliquant un transport du virus par divers parasites et par les moustiques. L’épizootie atteignit d’énormes proportions, et l’on estime qu’elle tua les quatre cinquièmes des Lapins du sud-est de l’Australie. La mortalité fut de 99,5 % dans certains cas. Le résultat était presque miraculeux.

C’est ce qui donna l’idée d’introduire la myxomatose en Europe, où en 1952 on procéda en France, dans l’Eure-et-Loir, à un lâcher de Lapins contaminés. L’épizootie se propagea rapidement à travers toute l’Europe occidentale et y détruisit une proportion très importante de Lapins. Cette initiative fut d’ailleurs suivie d’une polémique véhémente, car, en France notamment, le Lapin, bien que nuisible à la sylviculture et aux cultures agricoles, a une très grande importance cynégétique.

Nous n’insisterons pas sur la propagation de cette maladie qui pour la première fois a conduit à un contrôle effectif de populations de Lapins. En éliminant virtuellement ce Rongeur sur de très vastes surfaces, elle a permis de mesurer l’impact de celui-ci dans la nature (voir à ce sujet les rapports de la 6e réunion de l’UICN, Édimbourg, 1956). L’aspect le plus spectaculaire concerne la végétation. En Australie, des régions auparavant désertiques se couvrirent de végétation, et pour les années 1952-1953, l’augmentation de la production agricole est évaluée à 50 millions de livres. En Europe, le paysage végétal changea notablement, en particulier en France où l’on assista dans les forêts dégradées à une repousse de la végétation arbustive et à des semis naturels de diverses essences forestières, partout en voie de régénération.

Peut-on considérer pour autant le péril du Lapin écarté ? Sans doute pas, car l’extermination n’est jamais totale. Dans les années qui suivirent l’introduction de la myxomatose en Australie on observa une diminution du taux de mortalité, due à une atténuation du virus, et surtout à la sélection de souches de Lapins réfractaires à la maladie. Il est probable que l’on s’achemine vers un équilibre entre les Lapins et une maladie qui persiste à l’état endémique dans les régions infectées. Sauf si une souche de Lapins complètement réfractaires est sélectionnée et se lance à nouveau à l’assaut des zones désertées à l’heure actuelle, des mesures de contrôle très attentives devraient suffire à conserver un juste équilibre entre le Lapin et son environnement et à maintenir ces déprédateurs à un niveau supportable188.

Il est à souhaiter que l’on parvienne à ce résultat qui préserverait les intérêts de tous189. Sinon le gentil Lapin redeviendra le fléau qu’il a été à travers le monde, en partant d’une zone très réduite de la Méditerranée occidentale, d’où l’a transporté l’homme inconscient des facultés destructrices de cet animal d’aspect si débonnaire.

7. Les Mammifères, alliés ou complices de l’homme

Du fait de leur grand intérêt économique, les Mammifères ont fait l’objet de très nombreuses tentatives d’acclimatation à travers le monde (De Vos, Manville et Van Gelder, 1956). On ne compte pas moins de 200 espèces dont la naturalisation a été tentée avec des succès très divers190, se rangeant principalement parmi les Lagomorphes, les Rongeurs, les Carnivores et les Ruminants.

Certaines de ces acclimatations ont été accidentelles, comme c’est avant tout le cas de celles des Rats et des Souris transportés par l’homme partout à travers le monde, au point que leur engeance est maintenant ubiquiste. Leur impact dans les communautés naturelles est considérable. Ils ont ravagé le couvert végétal et se sont comportés comme de dangereux prédateurs. Les lamentables exemples des Râles du Pacifique, éliminés en grande partie par les Rats, et des oiseaux de mer des îles antarctiques, décimés par le même fléau, sont là pour nous permettre de juger de l’importance de ces Rongeurs. Notons qu’ils ont de même éliminé les compétiteurs autochtones, comme on le constate notamment aux îles Galapagos dont les Cricétidés endémiques ont disparu partout où se sont établis les Rats (Brosset, 1963).

D’autres introductions ont été délibérées, comme celles des animaux-gibier ou des animaux à fourrure. On peut y ajouter l’acclimatation d’animaux domestiques redevenus sauvages, s’intégrant dès lors au sein des communautés biologiques et y provoquant des ruptures d’équilibre.

Beaucoup de ces acclimatations ont échoué. D’autres en revanche n’ont que trop bien réussi, les animaux introduits étant devenus rapidement des « pestes ». Il convient cependant de ne pas porter de jugements généraux, car les conséquences d’une introduction varient souvent largement à l’échelle locale.

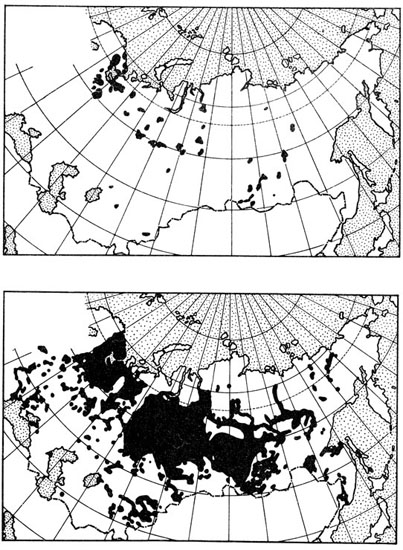

C’est notamment le cas du Rat musqué Ondatra zibethica, Rongeur Microtiné (Campagnols) de la taille du Lapin, originaire d’Amérique du Nord, aux mœurs rappelant un peu celles du Castor. Sa valeur comme animal à fourrure détermina son introduction en Europe, où il fut acclimaté pour la première fois en 1905 en Tchécoslovaquie aux environs de Prague. En 1914, toute la Bohême était déjà colonisée par des effectifs estimés à 2 millions. Puis la Bavière fut envahie, la progression de l’animal étant d’environ 50 à 70 km par an, principalement le long des systèmes hydrographiques offrant des conditions écologiques favorables à ce Rongeur aquatique. En 1933, quelque 200 000 km2 étaient occupés par le Rat musqué en Europe moyenne.

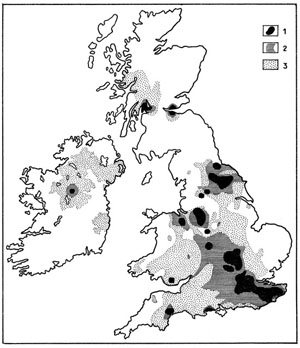

Fig. 51. Progression de l’aire de répartition du Rat musqué Ondatra zibethica en France. 1. Situation en 1932 ; 2. Situation en 1951 ; 3. Situation en 1954 ; 4. Situation en 1963. D’après Dorst et Giban, 1954, complété.

En 1930, le Rat musqué, élevé en France dans des fermes d’élevage depuis 1920 environ, fit son apparition dans une douzaine de foyers répartis dans la moitié nord du pays. Quelques-uns de ceux-ci s’éteignirent immédiatement, d’autres au contraire s’étendirent, notamment en Normandie, dans la Somme, les Ardennes et l’Alsace. À l’heure actuelle, le Rat musqué, en voie d’extension, occupe une large aire dans le nord de la France (fig. 51) ; il fait par ailleurs partie intégrante de la faune mammalienne d’une vaste partie de l’Europe, de la France à la Russie.

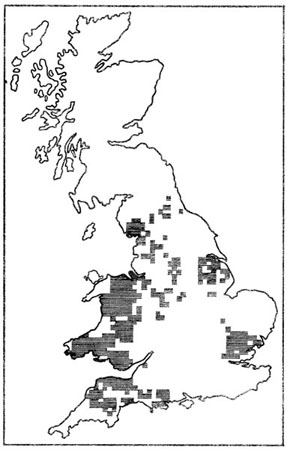

Il a aussi été acclimaté aux environs de 1929 dans les îles Britanniques où des colonies s’établirent de l’Écosse au sud de l’Angleterre. Une campagne d’éradication à grande échelle fut organisée et en 1937 on pouvait estimer qu’il avait été extirpé des îles Britanniques.

Le Rat musqué fut enfin introduit en Finlande (dès 1922), en Suède (1944) et surtout en URSS, où les acclimatations qui remontent à 1927 furent renouvelées à maintes reprises aussi bien en Russie qu’en Sibérie où les lâchers furent effectués en de multiples points (Lavrov, 1960) (fig. 52).

Fig. 52. Extension du Rat musqué Ondatra zibethica introduit en URSS. En haut : situation en 1936 ; en bas : situation en 1956. D’après Lavrov, 1960.

Ce Rongeur est donc maintenant établi dans toute l’Eurasie, de la France au Kamtchatka, et sa distribution est devenue holarctique grâce à l’intervention de l’homme. Son impact dans la nature a été jugé de manière très diverse. En Europe occidentale, il est considéré comme une véritable peste. Il creuse en effet des terriers de grandes dimensions dans les berges et les digues qui se trouvent très dangereusement minées. De plus, il semble volontiers compléter son régime végétarien par des proies animales, certains individus devenant même franchement carnivores. On lui reproche de ce fait de commettre des dégâts parmi les poissons et les Crustacés dulçaquicoles. Son influence sur les populations de poissons est cependant beaucoup plus importante par la transformation des habitats (colmatage des étendues d’eau, transformation des eaux courantes en marécages). Ces dégâts, nullement compensés par les revenus de la vente de la fourrure, font que dans cette partie de son nouvel habitat l’homme lutte à grands frais contre son extension et sa multiplication exagérée, sans espoir de parvenir à son éradication.

Il n’en est pas de même en URSS et en Finlande où ce Rongeur ne semble pas avoir été nuisible aux habitats. Cela tient sans doute au fait que la nature a été moins bouleversée par l’intervention humaine et que le Rat musqué y tient une place un peu comparable à celle que lui a assignée la Nature. La « résistance » du milieu y est plus grande et les dommages aux industries humaines plus réduits du fait du maintien d’un équilibre voisin de l’état originel. Cela explique pourquoi les autorités soviétiques assurent la propagation et l’exploitation rationnelle du Rat musqué devenu une richesse naturelle. En 1954, environ 649 000 peaux ont été collectées en URSS.