L’homme dans la nature

Qu’Allah soit loué pour la diversité de sa création.

Nous venons d’évoquer les grands problèmes relatifs à la préservation de la nature sauvage dans le monde moderne. Il n’est pas interdit maintenant de tenter une synthèse de cet ensemble à première vue incohérent et d’essayer d’en tirer une doctrine, une philosophie de la conservation de la nature et de ses ressources renouvelables, en rapport avec le maintien d’un équilibre entre l’humanité et son milieu avec la satisfaction des besoins légitimes de l’homme et la réponse à une de nos préoccupations majeures : les ressources du Monde de demain.

Nos propos se sont souvent écartés de la protection de la nature telle que la conçoivent encore certains. Peut-être qu’en ouvrant ce livre ceux-ci ont été déçus par le fait qu’on n’y parlait pas assez d’animaux devenus rares ou de plantes dont l’aire d’habitat se réduit comme la peau de chagrin. Sans doute aussi nous reprochera-t-on d’avoir volontairement négligé le côté sentimental. Peut-être aurait-il fallu insister sur les aspects émotionnels du sujet, parfaitement respectables et encore d’une grande importance. Au lieu de cela, nous avons fait allusion à la mise en culture, à l’exploitation rationnelle des richesses naturelles, à un rendement meilleur des terres pour le bénéfice de l’homme. Nous paraissons ainsi avoir trahi la « Cause ».

Une politique simpliste n’est cependant plus possible à l’époque actuelle. Sous la pression d’une population humaine sans cesse croissante et d’une technicité en perpétuelle évolution, les « réserves » sont attaquées les unes après les autres : leurs barrières sont violées et les lisières sont « grignotées » au point de rendre les mesures de protection rapidement inopérantes.

On s’aperçoit en réalité à l’heure actuelle que l’homme ne peut être dissocié des habitats naturels pris dans leur intégralité. Si l’on veut sauver la nature sauvage – ou du moins ce qu’il en reste –, on ne le fera qu’en intégrant celle-ci dans le théâtre des activités humaines.

Certains s’insurgent contre le fait que l’homme paraît s’arroger tous les droits sur la terre, au détriment du reste de la création, alors qu’un animal et une plante ont autant de droits à la survie. Bien que toutes les métaphysiques et toutes les religions accordent à l’être humain une position centrale dans notre monde et que celle-ci ne puisse être mise en doute, l’homme n’a pas le droit moral d’exterminer l’ensemble des êtres vivants.

Le vrai problème ne se pose en réalité pas de cette manière, car la question : a-t-il intérêt à le faire ? est à notre avis tout aussi importante et la réponse est beaucoup plus intelligible de la part des technocrates, maîtres de nos destinées. Les biologistes disposent à l’heure actuelle de données suffisantes pour affirmer résolument que ce serait une erreur capitale que de vouloir transformer la totalité du monde en un système artificiel régi par des lois fabriquées de toutes pièces en fonction de notre intérêt immédiat.

Il faut insister d’une manière préliminaire sur le fait que la nature ne sera en pratique jamais sauvée contre l’homme. Si des intérêts humains puissants et légitimes – ce ne sont pas à des intérêts sordides en vue du profit immédiat d’un individu ou d’un groupe de particuliers auxquels nous pensons – viennent s’opposer au maintien dans son équilibre primitif d’une parcelle de la nature sauvage, l’homme aura toujours le dernier mot et les habitats naturels disparaîtront avec leur faune et leur flore, qu’on le regrette ou non.

Le problème est cependant d’une autre essence dans les temps actuels, car il s’agit maintenant de sauver l’homme contre lui-même autant que la nature. La civilisation de type occidental est devenue presque monstrueuse, tant elle est artificielle. Or l’homme est un être vivant et non point une machine ; il a besoin d’un certain équilibre, comme les médecins, les hygiénistes et les psychologues le démontrent d’une manière chaque jour plus convaincante. Il dépend et dépendra toujours des ressources naturelles pour sa nourriture et beaucoup des objets usuels de la vie courante. Il ne peut, de ce fait même, enfreindre certaines lois qui régissent strictement les productions naturelles dont il dépend. L’homme et l’ensemble de la création forment un tout en dépit des apparences, parfois déformées par les technocrates, mauvais bergers d’une humanité devenue moutonnière.

Une incontestable réaction se dessine à l’heure actuelle. Les transformations radicales de la nature appartiennent déjà au passé, car les plus modernes des ingénieurs ont redécouvert la valeur d’un certain équilibre entre la nature et les milieux transformés dans un sens anthropique.

L’homme et tous les autres êtres vivants – groupés en communautés équilibrées – forment un tout dont il faut se préoccuper en bloc, contrairement à l’opinion de « protecteurs » attardés ou d’ingénieurs trop fiers de leurs jouets modernes.

C’est une telle synthèse que nous allons tenter dans ces pages, en évoquant tout d’abord les grands problèmes humains de l’heure actuelle, puis quelques-unes des solutions susceptibles d’assurer un heureux développement de l’homme dans un monde qui aura conservé son sens primitif.

I. Les grands dangers qui menacent l’homme

et la nature dans le monde moderne

Ces dangers proviennent essentiellement de la disproportion entre une population humaine en expansion démographique rapide et des ressources naturelles en voie d’amenuisement et de dégradation accélérée, en conséquence d’une mauvaise et ruineuse exploitation.

1. L’explosion démographique

Le premier problème auquel l’humanité d’aujourd’hui doit faire face est sans aucun doute la surpopulation actuelle. Il a fallu 600 000 ans pour que l’humanité atteigne un effectif de 3 milliards ; si la tendance actuelle se poursuit, il suffira de 35 ans pour que ce chiffre soit doublé ! Sans aucun doute l’homme saura trouver de nouvelles ressources et accroître les rendements de ses exploitations. L’énergie atomique va décupler sa puissance, tout en prenant le relais des sources d’énergie classiques arrivées à épuisement. Nous réussirons peut-être dans un avenir pas trop lointain à irriguer les déserts. Des plans concernant le Sahara sont ébauchés. Les Soviétiques ont l’intention de modifier largement une vaste partie de l’Asie centrale. Déjà détourner un grand fleuve ou niveler une montagne sont des projets dont la réalisation peut être sérieusement envisagée, et certains sont en cours. De nouvelles ressources alimentaires sont à l’étude et il suffira de les faire accepter par les populations humaines, lentes à s’adapter à des innovations de ce type. Des terres vierges pourront être exploitées (malheureusement au détriment de la nature sauvage) et le rendement des sols déjà mis en exploitation sera considérablement amélioré dans un proche avenir. Il serait donc faux d’affirmer que la terre n’est pas capable d’assurer l’alimentation de la population actuelle en dépit de rendements encore insuffisants et d’une mauvaise distribution des produits de consommation, consécutive à des facteurs politiques et économiques. Mais quand la situation sera améliorée, que la faim de chacun pourra être apaisée et que des conditions de vie décentes pourraient être garanties aux effectifs humains actuels, la population mondiale aura déjà subi une nouvelle et massive augmentation. Tout se passe comme si la quantité de nourriture et celle des multiples produits que l’homme demande à la terre essayaient de rattraper leur retard sur les effectifs de consommateurs, sans jamais y parvenir. Les taux d’accroissement de l’une et de l’autre sont tels que peu d’espoirs de parvenir à un équilibre véritable sont actuellement permis en pratique, sans pour cela épouser les idées malthusianistes.

Quand la révolution industrielle a déterminé en Europe un accroissement subit des populations de cette partie du monde, une large fraction des richesses mondiales était encore intacte. Ces réserves ont permis à la civilisation occidentale de surmonter sa crise de croissance, de franchir un palier difficile, et de se stabiliser à un niveau nettement supérieur. Les circonstances sont malheureusement tout autres maintenant, car il ne s’agit plus seulement d’une fraction, mais de l’ensemble de la planète. Chacun de nos contemporains, averti par la presse, la radio, le cinéma, a le désir sans aucun doute légitime d’atteindre un standard de vie comparable à celui des plus évolués et des privilégiés. Mais une partie importante du monde est malheureusement dans un état de misère totale, sur des terres érodées, mal exploitées, peuplées par des communautés dont les taux de natalité se rangent parmi les plus élevés. Si l’ensemble de l’humanité s’interroge sur son devenir, peu ont conscience de l’immense péril que fait courir la surpopulation. Il semble que nous n’ayons pas encore réussi à nous libérer des terribles complexes de solitude qui devaient assaillir nos lointains ancêtres de la préhistoire. Au Moyen Âge, l’homme devait se sentir seul, et sa race semblait à la merci d’un cataclysme imprévisible. Les taux de mortalité infantile étaient très élevés. Les épidémies faisaient des ravages parmi les peuples d’Occident. Les grandes famines ont causé la perte de dizaines de millions d’humains en Extrême-Orient. Il fallait donc de nombreux enfants, car on savait que beaucoup d’entre eux étaient condamnés à périr en bas âge. Comme l’a dit Jean Fourastié, « l’homme est biologiquement construit pour les mortalités lourdes de la préhistoire ».

En dépit de circonstances complètement changées, les mythes antiques subsistent. D’ardents zélateurs continuent à prôner la famille nombreuse, symbole de toutes les vertus. En Amérique du Nord, un accroissement continu de la population est considéré comme le reflet même de la puissance d’expansion de la toujours jeune Amérique. L’Europe s’est jointe au mouvement et est en pleine expansion démographique depuis la dernière guerre mondiale. La France a vu sa population augmenter dans une proportion importante, sous l’effet d’une politique méthodique de ses dirigeants. La Suisse, si conservatrice pourtant, « oublieuse de la peine qu’elle eut à nourrir ses enfants de 1940 à 1945, a explosé de joie imbécile lorsqu’elle apprit qu’était né son cinq millionième citoyen » (R. Matthey214). Et pendant ce temps, les peuples dits sous-développés continuent à se multiplier à une vitesse plutôt digne de Lapins que d’êtres doués de raison.

Le manque de prise de conscience à l’échelon de l’individu est de plus soigneusement entretenu par les dirigeants politiques. Un pays aux nombreux enfants est un pays fort et riche, tel est le leitmotiv de discours dans le monde entier. Beaucoup de politiciens cachent des arrière-pensées impérialistes, sur le plan commercial comme sur le plan militaire, sous des idées nobles, en apparence défendables215. Ils calculent en « matériel humain », pour reprendre un néologisme atroce et pourtant chargé d’une signification profonde, en vue de son utilisation pacifique ou guerrière. On parle souvent de course aux armements, on pourrait tout aussi bien parler de course aux populations. Dans un passé encore proche les chefs fascistes l’ont prouvé en encourageant leurs peuples à se multiplier pour servir leur politique d’agression à travers le monde.

L’humanité, envisagée comme une population animale, a réussi à se débarrasser de la plupart des freins à sa prolifération, avant tout en appliquant les principes de l’hygiène et de la médecine préventive et curative, et au risque, non négligeable d’ailleurs, de multiplier les maladies héréditaires, autrefois éliminées en plus grande proportion par la sélection naturelle216. On est parfois tenté de se poser la question : faut-il condamner Pasteur en raison de ses découvertes ? Certes non. L’homme, par sa sagesse, a su éliminer les causes de mortalité précoce et reculer statistiquement l’échéance fatale de tout être vivant. Il se doit donc de trouver, et dans les plus brefs délais, un moyen de contrôler une prolificité exagérée, véritable génocide à l’échelle de la planète.

Les procédés de régulation sont identiques à ceux qui interviennent au sein des sociétés animales. Un premier moyen est l’émigration hors de l’aire occupée primitivement par l’espèce et la colonisation de nouveaux territoires. Or cela n’est plus guère possible à l’heure actuelle, car toute la planète est strictement compartimentée et coupée de barrières. Bien qu’il existe encore des terres à très faible densité de population, les autorités responsables les réservent jalousement pour leurs nationaux. Et ces solutions ne sont jamais qu’à court terme, car les émigrations humaines du passé, par exemple celle des Européens vers l’Amérique, ont démontré que, suivant une loi biologique classique, l’irruption dans un milieu nouveau déclenche toujours une prolifération intempestive.

Un deuxième procédé de limitation est l’augmentation du taux de mortalité, conséquence directe ou indirecte du manque de nourriture. Certaines sociétés humaines primitives éliminent les vieillards, tandis que d’autres préconisent l’infanticide quand les ressources alimentaires ne permettent plus à tous de se nourrir. Des procédés de ce genre sont, inutile de le dire, impossibles à envisager dans le cas de l’humanité évoluée.

Le troisième procédé de contrôle consiste en une diminution du taux de natalité. La limitation des naissances – le « birth control » des Anglo-Saxons – fait appel à divers procédés, entre lesquels nous nous garderons bien de prendre parti. Elle heurte beaucoup de consciences et des traditions parfaitement respectables. Mais sans se ranger dans une quelconque cohorte de doctrinaires, on peut affirmer qu’elle constitue le seul moyen de maintenir l’humanité dans de justes limites, d’en permettre une expansion lente, parfaitement souhaitable, et de proportionner celle-ci au développement économique. Nous avons su trouver le moyen de lutter contre les maladies, d’améliorer notre sort matériel, de faire entrer le progrès dans la vie courante et de permettre à des couches sociales de plus en plus nombreuses d’accéder au bien-être et au confort matériel, conditions indispensables du progrès moral à l’échelle d’un peuple. Ayant diminué la puissance du frein à l’expansion démographique, nous nous devons aussi de diminuer celle du moteur. Aucune religion, aucune morale et aucun préjugé ne doivent nous en empêcher. Fermer les yeux et laisser faire quelque providence est un acte résolument antihumain, car une juste limitation de la prolificité humaine n’est pas plus antinaturelle que la vaccination et le traitement des maladies par les antibiotiques. L’urgence de ce problème exige une solution rapide. Car en mettant les choses au mieux et en admettant que les techniques de limitation des naissances soient acceptées et diffusées parmi les diverses populations du globe, il faudra attendre 2 ou 3 générations pour que l’on observe une stabilisation de l’accroissement démographique. Et bien entendu celle-ci se fera à un niveau supérieur au niveau actuel, ce qui nous oblige de toute manière à un effort en vue de l’augmentation des ressources alimentaires.

Des hommes qui se croient animés d’une haute moralité condamnent encore aujourd’hui ces principes. Ils sont sans doute plus tranquilles avec leur conscience en laissant croupir une partie de l’humanité dans la plus irrémédiable misère et en risquant d’y précipiter le reste à brève échéance. Le jour où les peuples se jetteront les uns contre les autres, poussés par des motifs en définitive écologiques, cela sera sans doute plus hautement moral que d’avoir maintenu les populations humaines en harmonie avec leur milieu…

Si la surpopulation est en fait un des facteurs fondamentaux du grand problème de la conservation de la nature au XXe siècle, il ne fait aucun doute aux biologistes qu’il est tout aussi important à prendre en considération pour la survie de l’homme sur la terre. Ce serait un bien piètre résultat pour l’humanité que de retomber au niveau de l’animal, après s’être affranchie d’une partie des lois naturelles et ne pas avoir eu la sagesse de maintenir un équilibre entre ses populations et leur milieu.

2. Le gaspillage des terres

L’utilisation rationnelle des terres constitue l’autre problème primaire à résoudre pour assurer la survie de l’homme. Pendant des millénaires, celui-ci s’est employé à modifier les habitats naturels, à les transformer entièrement pour son seul bénéfice. Des erreurs graves en ont résulté. Une étude plus approfondie des phénomènes de la vie, et en particulier des relations des êtres vivants avec leur milieu et entre eux, a révélé un certain nombre de lois qui régissent l’équilibre du monde vivant.

Chacune des biocénoses naturelles est d’une complexité extrême. Sur une aire déterminée tombe sous forme de rayons solaires une quantité d’énergie donnée, variable selon les points de la terre. Cette énergie, source de toute vie, est utilisée par des organismes chlorophylliens, surtout plantes vasculaires sur la terre, Algues microscopiques dans la mer ; à partir de cette productivité primaire purement végétale, résultant de la photosynthèse217, vont se dérouler des chaînes alimentaires d’une grande complexité où s’intègrent tous les êtres vivants, et où l’énergie venue du soleil passe par un grand nombre de paliers.

Ces ensembles de chaînes alimentaires forment des biocénoses bien articulées dont la complexité est variable. Les plus simples se trouvent dans les régions froides, en particulier dans les régions arctiques, où le climat hivernal, sans chaleur et sans lumière, constitue un facteur limitant très important. Les plus compliquées sont caractéristiques des régions intertropicales humides, où la flore et la faune sont d’une richesse spécifique extrême et où la vie prolifère avec une luxuriance sans égale. Mais quoi qu’il en soit, chacun de ces écosystèmes naturels est toujours complexe et en équilibre avec le milieu physique auquel il est étroitement adapté.

En revanche les habitats créés par l’homme sont simplifiés à l’extrême. La transformation d’un habitat naturel en terre de culture ou même en pâturage se traduit toujours par une simplification de l’écosystème, et par une réduction parfois massive des chaînes alimentaires. L’homme est parvenu dans certains cas d’une manière très progressive à de telles simplifications. Le cultivateur primitif se ménage un champ d’étendue réduite, au milieu de biotopes naturels prêts à s’étendre à nouveau sur l’aire modifiée dès qu’il cesse de lutter contre leur invasion. Le cultivateur européen a su maintenir jusqu’à des temps récents un heureux équilibre entre les champs cultivés bordés de haies, entrecoupés de boqueteaux, et la nature sauvage des bois et des marais. Une savante rotation des cultures et des pratiques millénaires entretiennent la terre dans un état de haute productivité et assurent la pérennité de son rendement. Les cultivateurs « modernes » de la plupart des pays transforment au contraire brutalement les habitats originaux et substituent aux chaînes alimentaires primitives complexes des chaînes simplifiées dont l’homme est le dernier et seul bénéficiaire. La monoculture est l’exagération, la caricature, d’un tel système, car elle tend à concentrer toute l’énergie disponible dans une seule direction, à la canaliser selon une voie unique.

Cela a des conséquences multiples qui d’après les écologistes se rangent en deux catégories.

La première est que le rendement global d’un milieu artificiel est très nettement inférieur à celui de milieux naturels, la déperdition d’énergie venue du soleil étant énorme dans le cas des cultures.

Au lieu d’exploiter les mille possibilités d’un complexe naturel, l’homme essaye de concentrer l’énergie dans une seule production218. Il n’exploite donc pas toutes les possibilités du milieu qu’il déforme. Il est bien évident qu’une seule plante ne saurait remplacer toutes celles qui vivent à l’état naturel dans une même station et le nombre de plantes cultivées est incroyablement peu élevé par rapport à celles qui constituent le monde végétal.

Il en est de même dans le cas des animaux domestiques. L’homme a asservi le Bœuf, le Mouton, la Chèvre, le Cheval, l’Âne et quelques oiseaux, et toute son action tend à les substituer à la faune sauvage à travers le monde. Il a réussi dans les zones tempérées : la plupart de ces animaux, précisément originaires de ces régions, ont au fond simplement passé de l’état sauvage à l’état domestique, et se sont multipliés sous l’influence de l’homme qui étendait progressivement leur habitat en transformant les biotopes naturels.

À mesure qu’il se répandit sur la terre, il emmena avec lui les animaux domestiques, convaincu une fois pour toutes que les seules espèces susceptibles de lui rendre service étaient celles qu’il avait domestiquées quelque part dans les steppes de l’Asie ou les forêts de l’Europe. Adaptés à un certain régime alimentaire, ces animaux n’en retrouvent toutefois pas l’équivalent sous les tropiques. En dépit des efforts faits par les zootechniciens pour améliorer le bétail en fonction des conditions locales dans les régions chaudes, ces animaux ne pourront jamais exploiter toutes les ressources alimentaires qu’offrent par exemple les savanes africaines. Alors que les Bovins introduits ne prélèvent qu’une partie de la végétation, les animaux autochtones sont en revanche beaucoup plus diversifiés. Dans un même milieu vivent côte à côte des végétariens allant de l’Éléphant au petit Céphalophe en passant par toute la « gamme » des Antilopes, des Buffles, des Girafes et des Gazelles. Pour reprendre l’image de Fraser Darling (1960), en substituant les animaux domestiques à la grande faune sauvage, on a fermé l’éventail pour ne le laisser entrouvert que sur quelques espèces. Or la plupart des animaux ont été domestiqués au Néolithique ; l’homme n’a rien fait de plus depuis cette période, ce qui est à proprement parler stupéfiant !

Il faut toutefois remarquer que la transformation d’une partie des habitats naturels est indispensable si l’on considère le rendement en produits consommables par l’homme. Dans un milieu naturel, seule une fraction de la productivité globale, aussi importante soit-elle, est utilisable, et celle-ci est nettement inférieure à la production d’un champ ou d’un pâturage artificiel, même si la productivité globale de ceux-ci est inférieure à celle des milieux naturels qu’ils remplacent. Il est bien évident que le rendement en céréales et autres produits agricoles des plaines de la Beauce est incomparablement supérieur, si on l’envisage sous l’angle humain, à celui en produits recueillis par l’homme préhistorique dans les forêts naturelles qui couvraient alors cette région de la France.

Si notre alimentation exige donc la transformation radicale d’une partie de la surface du globe, cela n’implique pas que la totalité des terres doive subir ces modifications profondes, car un second élément intervient d’une manière parallèle, à savoir la stabilité des biotopes volontairement simplifiés par l’homme. Si les milieux naturels, bien protégés par leur complexité, offrent dans l’ensemble une résistance très forte aux agents de dégradation, les habitats artificiels sont soumis à une érosion bien plus rapide.

Nous avons déjà évoqué cette question à propos de la conservation des sols. Il nous suffira de rappeler que la transformation radicale d’un habitat naturel, même si elle se traduit tout d’abord par un profit important pour l’homme, peut à long terme conduire à la ruine des terres du fait de facteurs physiques, climatiques et biologiques.

Il apparaît par ailleurs que les habitats anthropiques sont le théâtre de pullulations d’Insectes, de Rongeurs ou d’oiseaux dont nous nous étonnons parfois avec une certaine naïveté. Comme l’a montré Elton (1958) par une multitude d’exemples, les milieux dans lesquels un équilibre à allure naturelle avait été maintenu ne sont que rarement attaqués avec virulence par un quelconque parasite219. Il apparaît maintenant que la lutte contre les ennemis des cultures et leurs pullulations doit aussi faire appel au maintien d’un équilibre naturel, à côté des procédés de lutte chimique parfaitement justifiés tant qu’ils restent modérés et proportionnés au but recherché.

Dans l’ensemble, l’homme a donc intérêt à conserver un équilibre quelque peu naturel dans les zones qu’il désire exploiter. Cela ne veut bien entendu pas dire que la terre entière doive retourner à l’état primitif, pure utopie qui ne déplairait sans doute pas aux naturalistes ! L’homme a besoin de cultures artificielles, seules capables de lui apporter les quantités de nourriture de haute qualité dont il a besoin. Il est donc nécessaire qu’en maints endroits il modifie à son profit les chaînes alimentaires et en crée de nouvelles, plus simples, dont il est l’unique bénéficiaire. Jamais il n’arrivera à s’intégrer dans une chaîne alimentaire naturelle dès qu’il a dépassé le stade de la cueillette, et la plupart des hommes ne sont plus à ce niveau depuis la fin du Paléolithique.

Mais la transformation totale d’un vaste district où toute vie sauvage a été abolie, dont toute la production vise à la conversion de l’énergie solaire en Blé, en Riz ou en Coton, est à proscrire à l’avenir, au moins dans la majeure partie du monde. La mécanisation à outrance, la suppression de tous les biotopes mixtes (tels que haies, bosquets), et la monoculture sont en pratique des plus préjudiciables au maintien d’un haut rendement. Les États-Unis ont fait au cours de leur histoire l’expérience de ces erreurs. Il est symptomatique de constater qu’à l’heure actuelle leurs services d’Agriculture et de Conservation des sols sont revenus en arrière, en préconisant le maintien ou la restauration d’un certain équilibre. Ils prônent des pratiques culturales jugées démodées il y a peu de temps et vantent la création et l’entretien de haies, de rideaux d’arbres et de friches destinés à rétablir une certaine balance écologique. Et simultanément, d’une manière paradoxale, dans beaucoup de pays européens on s’acharne à détruire les habitats équilibrés qui ont fait la richesse de ce continent !

Un autre facteur plus grave intervient ailleurs, car dans les temps récents on a cru que l’on pouvait impunément transformer avec brutalité les habitats naturels en terrains de culture entièrement artificiels, sans ménager aucune transition. Grâce à la mécanisation actuelle des moyens de destruction, bulldozers, pelles et grues mécaniques, une matinée suffit pour défricher une surface de forêt tropicale que les procédés jusqu’alors classiques n’auraient pas bouleversée en un mois. On passe ainsi brusquement d’un milieu naturel très riche à un milieu artificiel appauvri, livré à tous les agents de dégradation. La mise en culture bien comprise doit être au contraire progressive, ce qui donne au milieu biotique le temps de s’adapter. La richesse agricole de l’Europe occidentale provient précisément du fait que ce continent a mis des siècles pour parvenir à son stade actuel.

Mais il y a plus encore. Depuis le siècle dernier on est persuadé que l’homme peut transformer tous les habitats naturels quels qu’ils soient et que cette transformation se traduit automatiquement par un bénéfice substantiel. Ce postulat qui a encore cours dans beaucoup de milieux pourtant avertis est une erreur grossière, comme le prouvent de récents échecs financiers et techniques à travers le monde. En réalité à côté de zones à vocation agricole ou pastorale affirmée, il existe des zones marginales que l’on ne peut transformer pour le seul bénéfice de l’homme qu’au prix d’investissements considérables ou au détriment de la stabilité des sols. Peut-être dans l’avenir les progrès techniques permettront d’en tirer un autre profit que ceux de l’exploitation raisonnable de la flore et de la faune sauvages ; l’homme n’a pas le droit aujourd’hui de compromettre cet avenir par une mise en valeur pour le moins prématurée.

Au lieu du gaspillage actuel des terres, spécialement dans les pays jeunes en voie de développement, il convient donc d’étudier soigneusement les possibilités d’utilisation, et non pas de vouloir à tout prix appliquer une « recette » stéréotypée qui a fait ses preuves dans des conditions particulières.

La diminution de la surface des terres cultivables et l’amenuisement de ce qui nous reste comme capital encore intouché méritent toute notre attention au moment où les populations humaines sont prises d’une fièvre démographique. Et aussi au moment où les terres mises en culture s’épuisent et se trouvent ruinées par l’érosion. En février 1963, à la conférence des Nations unies sur la science et la technologie, tenue à Genève, les académiciens Gerosimov et Fedorov ont déclaré qu’après enquête les terres érodées couvraient une superficie de 600 à 700 millions d’hectares à travers le monde, soit la moitié des terres cultivées ; une partie est à considérer comme morte. Ces chiffres se passent de commentaires.

Beaucoup de ces vérités semblent tout juste dignes de M. de La Palisse. Il est peu réconfortant de penser qu’il faut néanmoins les affirmer, tant est grande l’aberration du monde moderne inconscient des lois biologiques et trop confiant dans ses techniques admirables.

II. L’aménagement rationnel de la terre

1. Propos liminaires

Il n’est sans doute pas encore trop tard pour que l’humanité prenne conscience des dangers qui la menacent. Loin de nous l’idée de proposer de revenir à l’âge de Néandertal et de vivre à nouveau de cueillette et de chasse au milieu de forêts. Mais l’homme du XXe siècle – bientôt du XXIe – doit comprendre que son avenir ne sera pas assuré par la transformation complète de la surface du globe et par l’éradication pure et simple des animaux et des végétaux qui constituent les éléments biotiques des habitats naturels.

La première et la plus impérieuse nécessité est de conserver la souche de toutes les espèces vivant encore à l’heure actuelle et un échantillonnage complet de tous les habitats.

Ces mesures étant prises, l’homme peut envisager d’« aménager » le reste du territoire en fonction de ses besoins, des buts recherchés et surtout des facteurs physiques et biotiques du milieu. Cet aménagement peut aller du maintien presque intégral des associations originelles à la transformation agricole ou à l’urbanisation, avec tous les stades intermédiaires. La surface du globe doit donc être formée de zones très diverses comprenant :

1) des réserves naturelles intégrales où l’ensemble des communautés est conservé dans son état primitif ;

2) à l’opposé, des zones entièrement transformées, vouées à l’urbanisation, à l’industrie et à l’agriculture ;

3) entre les deux, une large gamme de milieux plus ou moins transformés, mais ayant néanmoins conservé une partie de leur équilibre primitif. Ces habitats assurent à l’homme un rendement économique souvent important tandis que la survie de beaucoup d’êtres vivants y est assurée.

Ces différentes zones juxtaposées et disposées en mosaïque en fonction de la vocation des terres reconstituent dans une certaine mesure l’équilibre primitif. L’homme se retrouve dans la nature dont des parties ont été transformées pour son bénéfice exclusif ; mais la stabilité même de ces zones est garantie par le maintien d’un équilibre moins nettement anthropique dans les districts voisins.

Cela peut paraître peu original, et en fait cette conception est vieille de millénaires ou presque. L’homme – toute question spirituelle mise à part – n’est qu’une espèce parmi beaucoup d’autres, avec lesquelles il forme une communauté vivante régie par des lois qu’aucun de ses éléments, même le seul qui soit doté de raison, n’a le droit de transgresser.

Insistons également sur le fait qu’il n’y a pas de solutions générales, car les données varient à l’infini en fonction d’une multitude de facteurs. Il n’y a que des cas particuliers qu’il faut traiter sans esprit dogmatique et après étude locale approfondie de la part de spécialistes parmi lesquels le biologiste a la même importance que l’hydraulicien, l’économiste et le financier. Car en définitive il connaît le mieux la valeur et la fragilité du capital dont ses interlocuteurs ne sont que les exploitants.

Nous examinerons comment peut se concevoir la gestion de ces différentes zones en fonction de leur vocation et de leurs destinées.

2. Conservation intégrale d’habitats primitifs

Il y a plus dans les forêts que dans les livres.

La première et la plus importante mesure est, aux yeux des naturalistes, la constitution de réserves naturelles intégrales, placées sous contrôle public et dans lesquelles tout acte humain tendant à modifier les habitats ou à apporter des perturbations quelconques à la faune ou à la flore se trouve strictement prohibé. La nature y est donc abandonnée à elle-même, tout se passant au moins en théorie comme si l’homme n’existait pas. C’est dire que la première condition est que ces aires mises en réserve soient de taille suffisante et entourées de zones tampons (parcs nationaux, réserves de chasse, réserves partielles, où les activités humaines sont soumises à des restrictions) ; sinon l’influence de l’homme se ferait néanmoins sentir à travers les limites de la réserve et les lois naturelles ne pourraient agir librement dans un habitat voué à une détérioration rapide.

On s’étonnera peut-être que l’on puisse encore aujourd’hui proposer de mettre des parcelles du globe en réserve intégrale, les soustrayant ainsi entièrement à toute influence de l’homme, au moment où les populations humaines augmentent d’une manière explosive et que partout une « faim de terre » incite à défricher. Cette mesure d’une absolue nécessité est cependant aussi impérieuse que ne l’est pour les sociétés industrielles la constitution de réserves financières intangibles, ménageant pour l’avenir un capital permettant de faire face à des situations imprévues et d’éviter des catastrophes. La mise en réserve intégrale se justifie par des raisons qui relèvent de deux ordres différents.

Ces territoires constituent tout d’abord des conservatoires où l’on préserve dans les conditions naturelles primitives des habitats pris dans leur totalité. Les musées gardent précieusement les spécimens d’animaux ou de plantes ayant servi à la description de nouvelles espèces ; ces sujets, qualifiés de types, sont conservés en quelque sorte comme étalons de l’espèce auxquels on se réfère au cours des études de systématique. Il doit en être de même de cette collection de types d’habitats, choisis de manière à représenter tous les milieux primitifs, de la forêt hygrophile au désert et à la toundra arctique. Il est hautement souhaitable que plusieurs types d’habitats soient représentés dans une même réserve, ce qui permet de conserver les zones de transition, d’un très grand intérêt pour le biologiste. Bien entendu, s’il est souhaitable qu’un échantillon de chacun des biomes soit immédiatement protégé, une hiérarchie s’impose en pratique et une liste des milieux prioritaires doit être établie afin de préserver les plus menacés d’entre eux dans les plus brefs délais.

L’échantillonnage des habitats à préserver doit d’ailleurs largement déborder de la surface de la terre ferme. Il doit comprendre des zones marines proches des continents, notamment les barrières de coraux et les lagons, des milieux d’un intérêt biologique considérable. Il doit aussi s’étendre sous terre : le domaine cavernicole, remarquable laboratoire naturel, se trouve menacé gravement parfois par l’intrusion d’« explorateurs » maladroits (C. Delamare-Deboutteville, in litt.). Le milieu des grottes a des caractéristiques écologiques bien définies et d’une rigueur bien supérieure à celle des habitats de surface. À part certains animaux pouvant vivre ailleurs il est habité par des cavernicoles stricts (troglobies) aux adaptations très étroites, documents fondamentaux pour l’étude de l’évolution. De plus ces animaux ont évolué sur place, sans rapport avec ceux de grottes parfois voisines, chacun de ces milieux constituant un système fermé ; la proportion d’endémiques y est donc très élevée. Dans les temps récents l’homme a largement pénétré dans les milieux hypogés pour le sport, parfois par intérêt économique. Or le milieu des grottes est d’une fragilité extraordinaire. Les animaux sont sensibles à la lumière qu’ils fuient, aux changements de température et d’humidité (provoqués notamment par l’ouverture de passages artificiels) et à tout dérangement consécutif à la présence humaine. Leurs lignées hautement spécialisées, aux populations peu nombreuses, ont régressé devant ces perturbations. Certaines grottes régulièrement fréquentées sont devenues peu à peu des déserts zoologiques que même les Chauves-souris ont désertés. Il convient donc de classer en réserves intégrales un certain nombre de ces grottes. Sinon nous risquons de voir disparaître les vestiges les plus précieux de faunes aujourd’hui disparues des milieux de surface et des témoins d’adaptations à des conditions extrêmes.

Il faut insister sur le fait qu’aucune influence humaine ne doit s’exercer dans ces zones fermées au touriste et ouvertes seulement à l’administrateur et au scientifique dans des conditions très précises d’utilisation, l’impact humain devant être limité au strict minimum. Il existe, même dans les parcs nationaux les mieux gardés, mais ouverts au tourisme, une « érosion humaine » bien connue qui se manifeste sous des aspects multiples, allant d’une modification locale des habitats à des changements dans les comportements des animaux.

La création d’un réseau de réserves intégrales à travers le monde exige bien entendu un plan d’ensemble mis au point par de nombreux spécialistes et une étroite coopération internationale sous l’égide d’un organisme mondial, par exemple l’UICN.

Si cette mesure vise avant tout à la préservation d’un échantillonnage de types d’habitats pris dans leur intégrité, elle est également la seule qui permette la survie de beaucoup d’êtres vivants. On peut sans doute espérer sauver un certain nombre d’animaux de grande taille dans des conditions relativement artificielles (y compris le cas limite de leur élevage en captivité) ; mais en aucun cas on ne conservera les animaux de petite taille ou les végétaux si l’on ne préserve pas la totalité de l’habitat auquel ils sont strictement liés. Or, doit-on le rappeler, la conservation de la nature ne concerne pas seulement les grands mammifères et les oiseaux, mais aussi les Invertébrés et les plus humbles des plantes herbacées. L’homme a le plus grand intérêt matériel – et dans un sens le devoir moral – d’assurer la survie de tous les êtres vivant encore actuellement à la surface du globe, même si à première vue beaucoup d’entre eux ne « servent » à rien ou sont « nuisibles ». Même sur le plan strictement matériel, nous risquons de nous priver de grands profits si nous vouons à l’extermination des espèces dont une éventuelle utilisation est encore inconnue. L’homme aurait fait une perte incommensurable s’il détruisait les souches animales et végétales capables de le servir dans l’avenir, aussi bien les plus infimes micro-organismes que les plus grands des Vertébrés.

Parmi les mammifères, on citera un exemple entre beaucoup d’autres, l’amélioration du bétail domestique au Canada, où dans le nord du pays les rigueurs de l’hiver empêchent l’extension souhaitable de l’élevage. Les zootechniciens ont eu l’idée de croiser des souches domestiques avec des Bisons d’Amérique ; les hybrides sont à l’origine d’une nouvelle race domestique plus résistante au froid, permettant d’étendre la zone d’élevage et d’accroître le potentiel économique du pays (les hybrides sont qualifiés de « cattalos »). Si le Bison avait été totalement exterminé en Amérique du Nord, comme cela a bien failli arriver, les naturalistes n’auraient donc pas été les seuls à le regretter.

Plusieurs Ongulés africains sont de même susceptibles d’être domestiqués220 ou éventuellement croisés avec du bétail domestique, permettant la création de nouvelles races résistant mieux au climat et aux maladies.

D’autres exemples peuvent être cités parmi les végétaux. C’est ainsi qu’aux États-Unis, plusieurs hybrides entre des essences d’un grand intérêt commercial, mais peu résistantes au froid ou aux attaques par les parasites, et d’autres espèces cantonnées à des stations incluses dans des réserves, ont permis d’étendre les aires boisées et d’augmenter le rendement en produits ligneux.

De nombreux croisements ont été réalisés entre plantes cultivées et plantes sauvages et les programmes d’amélioration reposent maintenant en grande partie sur l’utilisation de ces dernières. Les Fraisiers, les Tomates, diverses céréales et les Pommes de terre en offrent des exemples classiques. Les Caféiers en sont un autre, montrant combien les espèces sauvages sont intéressantes pour la création de nouvelles variétés cultivées, et aussi comment l’homme s’est privé de ressources inédites en dévastant des habitats où se trouvaient des formes à jamais perdues. Il convient de préserver la diversité taxinomique de la masse des espèces sauvages, et aussi sa diversité génique, en protégeant des populations entières et non pas seulement quelques individus. On songe à l’heure actuelle à constituer des banques de gènes, où l’on pourra puiser pour de nouvelles combinaisons héréditaires. Mais il faut surtout conserver de vastes échantillons des milieux les plus divers, où seules peuvent être préservées des populations tout entières avec leur variabilité génétique originelle (Leroy, 1971).

Par ailleurs de nombreux végétaux sont susceptibles de nous donner des substances encore inconnues, utiles en thérapeutique, ou même de constituer les plantes cultivées de demain. Une faible partie du monde végétal a été analysée jusqu’à présent.

Les réserves naturelles intégrales apparaissent ainsi comme des sanctuaires où sont conservées des souches qui auraient disparu depuis longtemps sans ces mesures conservatoires, et comme des réservoirs d’où pourront sortir de nouveaux « serviteurs » de l’homme, de nouvelles combinaisons génétiques ou simplement des stocks de reproducteurs susceptibles d’être transportés dans les aires dégradées que l’on peut espérer restaurer grâce au retour à un équilibre naturel.

Mais les réserves naturelles intégrales ne sont pas seulement des conservatoires intangibles d’habitats et d’espèces ; elles constituent également des laboratoires naturels, ouverts à des recherches scientifiques susceptibles de n’apporter aucune perturbation grave et irrémédiable au milieu, en accord avec le principe même de ce type de réserve. La structure et l’évolution des communautés biotiques prises dans leur ensemble ne peuvent pas être étudiées d’une manière expérimentale ; c’est donc uniquement dans la nature inviolée des réserves que des études écologiques à long terme peuvent être entreprises avec fruit. Le champ d’activité des chercheurs y est quasi illimité et couvre l’ensemble des disciplines scientifiques, particulièrement les études écologiques, seules capables de renseigner sur l’évolution naturelle des milieux et ses « mécanismes », et d’élucider les secrets de l’adaptation d’une faune, d’une flore, et d’un biome tout entier aux conditions physiques du milieu. Ces études d’un intérêt capital en ce qui concerne la recherche pure sont également fondamentales quant aux sciences appliquées, le milieu naturel ainsi conservé dans les réserves servant de terme de comparaison avec les milieux transformés par l’homme. La compréhension des phénomènes naturels, en dehors de toute intervention humaine, permet seule la mise au point de nouvelles techniques de mise en valeur, étroitement et réellement adaptées aux conditions locales. Cela est particulièrement vrai dans les régions tropicales, du fait des lacunes dans nos connaissances écologiques, nous obligeant à une extrême prudence dans la transformation des milieux naturels.

Notons que toute expérimentation doit être bannie des habitats étalons, car celle-ci est contraire au principe même de leur conservation. L’homme ne doit pas modifier le milieu en quoi que ce soit, pas plus qu’on expérimente avec le mètre universel ou que l’on détruit en le disséquant le « spécimen type » d’une espèce. Les zones tampons qui entourent la réserve intégrale peuvent au contraire servir à de telles expériences.

Ces raisons variées font que les biologistes sont unanimes à considérer que la conservation d’habitats échantillons représente la plus urgente nécessité, non seulement pour la recherche pure – dont le champ est illimité vu les connaissances embryonnaires que nous possédons encore dans le domaine de la biologie – mais également dans le cas des applications. Seule une connaissance approfondie des équilibres naturels et de la dynamique des habitats originels, non transformés par l’homme, peut servir de base à une exploitation rationnelle des terres.

3. Gestion rationnelle des terres de culture

À l’opposé des réserves naturelles intégrales figurent les zones susceptibles d’être exploitées par l’homme. Bien que les naturalistes puissent regretter les transformations profondes apportées à certains milieux défigurés à tout jamais, cela est bien entendu une impérieuse nécessité pour l’homme, les hauts rendements agricoles ne pouvant être obtenus qu’au prix de la création de milieux artificiels.

Mais la mise en culture et l’exploitation agricoles, en détruisant la nature primitive, impliquent en quelque sorte des devoirs moraux, car ils constituent la réalisation du capital naturel lui-même, en particulier du sol. La première condition est que seules les terres ayant une nette vocation agricole soient converties en champs et en pâturages. Trop souvent on a essayé d’utiliser des sols marginaux pauvres qui n’ont pas tardé à se dégrader d’une manière irrémédiable, entraînant une perte sèche pour l’humanité comme pour la survie de la vie sauvage. La mise à sac des terres est un crime, en même temps qu’un mauvais calcul pour l’homme qui compromet toute chance de tirer parti dans l’avenir de milieux que ses connaissances actuelles ne permettent pas d’exploiter.

La seconde condition est une sage gestion des sols mis en culture. De mauvaises pratiques culturales peuvent en quelques années ruiner des sols qui ont mis des siècles à se former, impliquant à nouveau la dilapidation d’un capital précieux entre tous.

Les sols doivent bien entendu être mis en culture, en fonction de leur relief, de leur nature, de leur structure et du climat auquel ils sont soumis. Nous ne discuterons pas ici de ces questions techniques, du ressort de l’agronome.

4. Aménagement et exploitation rationnelle des zones marginales

Il existe à travers le monde de larges étendues de terres impropres à la culture, que l’on qualifie de zones marginales221. Les essais de mise en culture s’y sont jusqu’à présent soldés par des échecs, à longue ou à brève échéance, en raison de l’érosion accélérée et de la dégradation des sols. Ces terres ont été souvent ruinées d’une manière irrémédiable par des hommes qui n’avaient pas compris que leur vocation n’était pas une transformation radicale en champs ou en pâturages améliorés. La seule manière de les intégrer dans l’économie humaine consiste essentiellement en une exploitation rationnelle de leurs ressources naturelles, souvent très importantes. Mais il est absolument essentiel, dans l’intérêt matériel de l’humanité, d’y maintenir un équilibre naturel relativement peu modifié, en particulier un couvert végétal au milieu duquel la faune sauvage autochtone peut se maintenir. Ces zones sont d’une importance capitale pour la conservation de la nature.

Remarquons qu’il est possible qu’un jour l’homme arrive à tirer un profit plus immédiat des zones marginales, grâce à la mise au point de techniques nouvelles. Le progrès permettra peut-être de les transformer plus complètement et par conséquent d’accroître leur productivité pour le seul bénéfice de l’homme. Nous connaissons déjà un certain nombre de cas à travers le monde où l’homme a réussi à conférer une fertilité acquise à des terres presque improductives à l’état naturel, voire dégradées. En France l’exemple de la Champagne pouilleuse montre ce que peuvent faire des travaux spéciaux de transformation des habitats. Ces perspectives constituent des raisons supplémentaires de maintenir les zones marginales dans un état naturel, afin de leur conserver toutes leurs potentialités et ne pas compromettre une rentabilité future par des transformations prématurées. L’homme qui les transformerait actuellement se trouverait dans la situation d’un financier qui dilapiderait un capital plus rentable dans le futur que dans l’immédiat.

Par ailleurs, consécutivement à une évolution rapide, certaines mutations devront être opérées dans l’agriculture des pays d’Europe occidentale, et notamment en France. La concentration des cultures dans les zones les plus favorables à une exploitation mécanisée, devenues de véritables « machines à produire des calories » en vue de l’alimentation humaine, va libérer des terres devenues marginales du fait d’un rendement désormais non compétitif. La reconversion des activités agricoles à travers ces espaces biologiques permettra de reconsidérer leur vocation tout en en tirant un profit important grâce à d’autres productions.

C’est donc dans ces zones que se concilient le mieux les intérêts du protecteur de la nature et de l’économiste. La meilleure manière d’assurer la conservation de la nature consiste à l’époque actuelle en une exploitation rationnelle de ses ressources ; un juste revenu incite l’homme au maintien de communautés naturelles qu’il aurait autrement tendance à vouloir remplacer par des habitats anthropiques, à première vue plus rentables, mais voués à une dégradation accélérée.

La première utilisation à laquelle on pense est bien entendu le maintien d’un couvert forestier important, dont l’existence se justifie pleinement par la demande croissante en produits ligneux dans le monde moderne. Beaucoup de zones marginales ont une nette vocation forestière et ont ainsi un excellent rendement sur le plan de l’économie humaine. De plus, surtout si les forestiers ne s’ingénient pas à transformer systématiquement les peuplements naturels par des pratiques trop poussées de sylviculture, ces forêts abritent une longue série de plantes ainsi mises à l’abri et une faune très riche allant des mammifères et des oiseaux sylvicoles aux plus humbles des Invertébrés.

La gestion des forêts a déjà un passé fort lointain en Europe occidentale, et certains spécialistes de pays neufs n’ont fait que redécouvrir des principes et des méthodes pratiques connus et mis au point depuis longtemps. Pour nous limiter à la foresterie française – une des écoles aux succès les moins discutés, avec celles d’Allemagne et de Suisse – nous rappellerons les multiples ordonnances prises par les rois de France. Si François Ier prit des mesures déjà très « modernes » en 1515, la véritable charte des forêts françaises fut promulguée en 1669 par Louis XIV à l’instigation de Colbert (« Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur le fait des eaux et forêts, donnée à Saint-Germain-en-Laye le 13 août 1669 »). Ce véritable chef-d’œuvre de législation, reposant sur de réelles connaissances écologiques, fut repris par les règlements ultérieurs et notamment par le Code forestier de 1827 ; l’esprit de la législation actuelle s’y trouve presque en entier avec des notions redécouvertes près de 300 ans plus tard par certains forestiers qui ne savent pas lire les vieux textes.

L’aménagement des forêts, en vue d’un rendement maximal, tout en préservant le capital, est d’un intérêt considérable pour le maintien d’un équilibre dans les zones marginales. Les forêts s’intègrent ainsi dans un vaste système de mise en valeur et de mise en défens d’un pays tout entier. Il ne faut pas oublier qu’elles constituent le moyen le plus efficace de lutter contre l’érosion de certaines terres, notamment au niveau des bassins versants en pays de montagne. Il est impensable de déboiser les bassins supérieurs des cours d’eau, même dans le cas d’une forte pression agricole. Ce qui est arrivé en Amérique centrale et dans la région méditerranéenne doit nous servir de leçon.

Mais de nombreuses autres utilisations des zones marginales sont également possibles. Parmi celles-ci figurent l’exploitation cynégétique de la faune sauvage. Certains « protecteurs » de la nature se sont insurgés contre la chasse222 et ont prôné son interdiction. Ils la qualifient volontiers de survivance barbare, au même titre que le sac des villes ou la mise en esclavage des femmes par les guerriers victorieux.

Dans les pays évolués, la chasse a certes perdu son rôle utilitaire en tant que moyen d’approvisionnement. Mais elle a gardé son caractère sportif et permet à l’homme de satisfaire son penchant pour la nature sauvage et d’exercer son adresse à surprendre et à tirer le gibier. Contrairement aux apparences, les intérêts bien compris des chasseurs s’identifient dans l’ensemble à ceux des « protecteurs », notamment en ce qui concerne la conservation des habitats.

La pression de la chasse doit être bien entendu proportionnée strictement aux effectifs des animaux gibiers. Chaque année, dans une population en équilibre avec son habitat, le surplus d’individus consécutif à la reproduction disparaît par suite des causes naturelles (maladies, parasitoses, accidents, prédation par les Carnivores), jusqu’à ce que les effectifs se retrouvent au niveau de la capacité limite de l’aire envisagée. Si l’homme sait limiter le nombre de pièces abattues en fonction de l’importance des populations, il se comporte comme un prédateur naturel et se substitue, dans une certaine mesure, aux autres causes de réduction (voir par exemple le cas des Cerfs mulets, p. 413). Il faut alors juger sans aucune sensiblerie la chasse, et la considérer comme une activité normale et comme l’exploitation légitime d’un capital naturel pour le bénéfice et la satisfaction sportive de l’homme.

La chasse comporte donc comme condition fondamentale une limitation dans le temps et dans l’espace, de manière à conserver le cheptel gibier au niveau le plus élevé compatible avec les habitats. De sérieux problèmes se posent dans les pays à forte densité de population et de chasseurs223. Les nemrods locaux ne comprennent pas toujours les restrictions que leur proposent les biologistes et les considèrent comme des brimades. Il n’en est cependant rien, car ceux-ci envisagent sans parti pris la question sous l’angle de la dynamique des populations et des exigences écologiques des animaux en cause, encore bien mal connues hélas (importance des effectifs, taux d’accroissement et mortalité naturelle). La chasse bien comprise constitue en fait, non un mal qu’il faut supprimer ou subir, mais l’utilisation rationnelle de certaines zones marginales, de ce fait même préservées des transformations intempestives, beaucoup plus préjudiciables à la conservation de la nature tout entière.

Parmi les autres utilisations des zones marginales figurent l’exploitation des grands Mammifères en vue de la production d’aliments azotés, les activités touristiques et la « récréation » des populations urbaines. Il convient de s’attacher plus particulièrement à ces aspects spéciaux de l’utilisation rationnelle d’une partie du globe.

A. Utilisation rationnelle des grands mammifères terrestres

En vue de préserver la faune sauvage, un moyen terme doit être trouvé entre un massacre brutal et dépourvu de sens et un sentimentalisme malsain qui mènerait à sa propre perte en aboutissant à l’extinction totale du grand gibier.

Theodore Roosevelt

1. Raisons d’un aménagement de la grande faune

On a admis jusqu’à une époque récente que la seule manière de convertir le couvert végétal en protéines animales était de faire paître des troupeaux domestiques et de les exploiter selon les usages multiséculaires des pasteurs. On s’aperçoit en fait maintenant que ce n’est pas toujours le cas et que les grands mammifères sauvages constituent souvent de meilleurs utilisateurs de la végétation et des transformateurs d’énergie plus efficaces que le bétail domestique. Il est donc permis de penser qu’il est dans certains cas plus rationnel d’exploiter la faune sauvage que de l’éliminer et de la remplacer par des animaux domestiques.

Beaucoup de ceux qui ne raisonnent qu’en fonction de la rentabilité économique considèrent que les zones laissées en friche ne servent qu’à la satisfaction de quelques « amis de la nature » attardés dans un siècle où le rendement immédiat est considéré comme une nécessité inconditionnelle. Cela est particulièrement vrai en Afrique, où les autochtones, par la force même des choses, n’ont pas la même conception que les Européens224, plus sensibles à la beauté de la grande faune et à son intérêt scientifique. Les Africains ne voient au contraire que des terres d’étendue considérable convoitées pour servir de pâturage, les grands animaux représentant un « gâchis » alors qu’une partie de l’Afrique est carencée en aliments azotés. C’est par exemple ce qui se passa dans la partie orientale de l’Afrique, où le parc national Albert, au Congo, fut menacé depuis sa fondation par les pasteurs venus du Rwanda, ravagé par le surpâturage.

Les mêmes faits se sont reproduits au parc national de Serengeti, qui a fait l’objet de pressions politiques et économiques venant de la part des populations Masaï, en fort accroissement au cours des dernières années. Une partie importante du parc a dû être rétrocédée et livrée au pâturage, au détriment du cheptel sauvage, un des mieux conservés et des plus représentatifs pourtant de toute l’Afrique. Cette politique va manifestement à l’encontre des intérêts de cette faune d’Ongulés qui a besoin de terrains de parcours d’étendue considérable du fait de déplacements saisonniers en rapport avec le cycle climatique.

Il faut cependant comprendre le point de vue des autochtones, autrefois souvent privés de leurs droits de chasse par les puissances colonisatrices. La grande faune a paru ainsi être réservée aux Européens qui, dans l’esprit de certains Africains au moins, s’étaient constitués pour eux seuls des réserves de gibier. Elle a semblé s’identifier avec la colonisation, et beaucoup d’Africains la considèrent comme une survivance du passé, au même titre que les fétiches et le folklore. Pour eux il convient donc de s’en débarrasser si l’on veut transformer l’Afrique en un pays moderne.

Les causes de destruction s’aggravèrent au fur et à mesure que se répandirent les armes perfectionnées. Les moyens de transport et les voies de communication, en progrès constant, facilitèrent la commercialisation des produits de la chasse. Le gibier enfin a fait l’objet d’une destruction méthodique, voire d’une véritable éradication, dans une bonne partie de l’Afrique. Les Ongulés sont mis en cause dans la transmission de diverses maladies, notamment de trypanosomiases affectant les humains et le bétail. Comme la désinsectisation préventive (surtout destruction des Tsé-tsé) ne produisait pas d’effets suffisants, il apparut que le seul moyen de lutte consistait en une destruction du réservoir de virus, à savoir les Ongulés. Dans divers pays d’Afrique orientale commença alors une campagne de destruction systématique des grands mammifères, d’ores et déjà éliminés sur de vastes surfaces225. Sans faire preuve d’un pessimisme exagéré, on peut prédire que d’ici quelques années en Afrique il ne restera plus d’Ongulés en dehors des parcs et des réserves, et, déjà en 1950, Caldwell disait qu’en Ouganda « il apparaît que dans la majeure partie de ce protectorat le gibier a été presque exterminé en dehors des réserves » (Oryx 1, 1951 : 173-186).

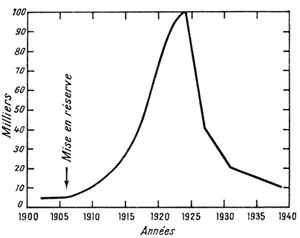

Fig. 71. Fluctuations de la population de Cerfs-mulets du plateau de Kaibab. D’après Rasmussen, 1941.

Nous avons surtout parlé de l’Afrique, continent où la faune est actuellement le plus menacée en raison de l’évolution politique et économique. Mais les mêmes faits se reproduisent avec des variantes dans le reste du monde, et partout la mise en culture et la conversion en pâturages pour faire face aux besoins d’une population accrue et pour remplacer les terres usées par de mauvaises pratiques agricoles provoquent des empiètements sur le domaine des grands mammifères sauvages ainsi menacés de disparition par « étouffement ».

Par ailleurs, on s’est aperçu que la meilleure manière de préserver les animaux et singulièrement la grande faune n’est pas toujours de laisser leurs populations évoluer à leur guise. Pendant longtemps a prévalu la notion simpliste selon laquelle le bon état d’une réserve se mesure au nombre d’animaux qui la peuplent. Cela peut mener à des situations des plus dangereuses pour les animaux que l’on veut protéger comme pour leurs habitats. Peu de réserves, même les grands parcs nationaux, constituent des unités écologiques assez étendues pour s’équilibrer d’elles-mêmes.

L’exemple classique, particulièrement démonstratif, est celui des Cerfs cariacous à queue noire ou Cerfs mulets Odocoileus hemionus du plateau de Kaibab, dans le nord de l’Arizona, aux environs du Grand Canyon du Colorado (fig. 71). En 1906, cette zone fut déclarée réserve fédérale et toute chasse y fut proscrite. Les Cerfs y étaient alors peu abondants, en raison peut-être de la chasse, mais aussi du fait de la prédation par de multiples carnivores : Pumas, Loups, Coyotes et Lynx n’étaient pas rares et limitaient les populations de Cervidés. Aussi extermina-t-on systématiquement ces prédateurs. Bientôt les effectifs de Cerfs augmentèrent avec une vitesse accélérée, pour la plus grande satisfaction de tous : entre 1906 et 1925 la population passa de 4 000 à plus de 100 000 individus (Rasmussen, 1941). Cette énorme augmentation entraîna immédiatement surpâturage et dégradation de l’habitat.

Du fait de la réduction massive de la masse végétale, une période de disette commença pour les Cerfs, surtout pendant l’hiver. Les animaux affamés subirent des pertes sévères, succombant à diverses maladies et parasitoses dont les causes véritables proviennent en fait de la sous-alimentation. En 1930 il ne subsistait que 20 000 Cerfs environ, et en 1940 10 000 environ. Cet exemple démontre péremptoirement que la conception de « protection de la nature » appliquée trop strictement va à l’encontre de l’intérêt véritable des animaux à protéger. En fonction de sa capacité limite, un territoire ne peut nourrir qu’un nombre déterminé d’individus, selon les ressources alimentaires primaires offertes par la végétation. Dès que l’on dépasse la capacité limite, on aboutit inévitablement à des catastrophes dont la dégradation du couvert végétal, l’érosion du sol et les épizooties dévastatrices des animaux sont les signes les plus évidents.

Une conception tout aussi erronée prévalut d’ailleurs jusqu’en des temps très récents en ce qui concerne le maintien des grands mammifères dans les zones ouvertes à la chasse. Il est en effet communément admis que seule la chasse des mâles est licite : la plupart des grands animaux étant polygames, cela ne diminue pas la capacité de reproduction de l’espèce. Le code de l’honneur cynégétique veut qu’un chasseur tuant une femelle soit considéré comme un brigand. Si cela se justifiait et se justifie encore dans les zones où les effectifs de gibier sont tombés en dessous d’un certain niveau, cela constitue en revanche une erreur grave dans les zones faisant l’objet d’une exploitation cynégétique normale. Une mauvaise gestion de ce type intervint notamment aux États-Unis à la suite de la fameuse « Buck Law » en vigueur dans de nombreux États, interdisant le tir des femelles de Cervidés. Cette protection exagérée entraîna leur prolifération excessive et une dégradation des habitats. Sans atteindre les proportions d’une catastrophe comme sur le plateau de Kaibab, dans une bonne partie de l’ouest des États-Unis une forte mortalité, conséquence directe de la surpopulation, a décimé les effectifs au détriment des intérêts des chasseurs.

La destruction des habitats observée aux États-Unis s’est d’ailleurs reproduite ailleurs, notamment dans certaines réserves où les mesures de protection absolue ont déterminé une prolifération dépassant la capacité limite. Bourlière et Verschuren (1960) notent par exemple l’augmentation massive des Éléphants au parc national Albert, aussi bien par suite de leur multiplication que par suite d’immigration en provenance des zones limitrophes226. Leur densité dépasse très certainement les possibilités du milieu, comme le prouve notamment le déboisement intensif en bien des points. L’Éléphant est en effet un grand destructeur d’arbres qu’il abat volontiers pour en prélever le feuillage. Une forte densité entraîne donc la transformation de la savane arbustive en savane herbeuse, au détriment d’une association végétale primitivement en meilleur équilibre avec les conditions climatiques.

Les conséquences psychologiques d’une protection exagérée sont également à considérer en rapport avec les dégâts qu’une trop forte concentration d’animaux est susceptible d’entraîner. L’exemple des Éléphants de Côte-d’Ivoire nous paraît assez démonstratif à cet égard. La population de ces Pachydermes – constituant le seul troupeau important de tout l’Ouest africain – avait atteint un minimum aux environs de 1932 par suite d’une chasse excessive. Des mesures de protection furent prises alors, notamment lors de la création de réserves telles que celle de Bouna et la Tai-Sassandra. Les Éléphants en bénéficièrent largement et proliférèrent au point de ne pas tarder à dépasser la capacité limite des zones protégées. Ils se dispersèrent alors, envahissant les zones mises en cultures, y commettant d’incontestables dégâts et s’attirant de ce fait la vindicte des planteurs européens comme des cultivateurs africains. Protéger l’Éléphant en Côte-d’Ivoire reviendrait, d’après certains, à protéger le Campagnol en Europe ! La guerre qui leur fut faite revêtit une telle ampleur qu’elle dépassa son but et qu’à l’heure actuelle une raréfaction dangereuse de l’Éléphant est à craindre dans cette partie de l’Afrique.

Ces observations posent également le problème des animaux prédateurs que l’homme s’est acharné à détruire partout à travers le monde, emporté par un sentimentalisme et des déductions simplistes sous prétexte qu’ils sont « nuisibles ». Cette prise de position constitue en réalité une erreur manifeste, dont les résultats ont été parfois désastreux227.

Il faut tout d’abord admettre que la prédation n’est pas nécessairement un facteur limitant vis-à-vis des populations aux dépens desquelles elle s’exerce. Les prédateurs éliminent surtout les individus malades (empêchant l’extension d’épizooties), âgés ou infirmes, améliorant ainsi l’état des populations. Par ailleurs, quand la prédation constitue un facteur limitant réel, il est incontestable que celui-ci est le plus souvent utile à long terme. La régulation exercée par les prédateurs évite l’accroissement numérique de certains animaux entraînant toujours de graves perturbations dans les biocénoses et dans les équilibres biologiques. Les exemples pourraient être multipliés228, tous montrant que les animaux qualifiés de « vermine » ont en dépit des apparences un rôle bénéfique à long terme.

Ces affirmations, bien établies en ce qui concerne les biocénoses terrestres, sont tout aussi valables dans le cas des milieux aquatiques229. La guerre faite aux poissons carnivores – notamment au Brochet – a entraîné la prolifération d’espèces indésirables, et la multiplication exagérée d’autres, la surpopulation entraînant un nanisme contraire aux intérêts de l’homme. Il en est de même de la destruction inconsidérée des Crocodiles. Leur régime alimentaire très varié comprend certes une part de poissons (surtout pour les individus d’âge moyen) ; mais les espèces sans intérêt économique dominent parmi les prises, notamment dans le cas du Crocodile du Nil (H. B. Cott, Trans. Zool. Soc. London, 29, no 14, 1961). Ces grands Reptiles ont ainsi une place importante dans les biocénoses aquatiques des régions chaudes du globe, souvent insoupçonnée de ceux qui les condamnent sans appel230.

Dans l’ensemble, les prédateurs ne doivent jamais être considérés comme nuisibles par essence. Il convient de leur conserver leur place dans les biocénoses en tant qu’éléments essentiels d’équilibres biologiques dont l’homme est le premier à bénéficier.

Ces diverses constatations ont incité ceux qui se préoccupent de la conservation de la nature à réviser certaines de leurs conceptions et à admettre qu’en dehors des réserves naturelles intégrales, la survie de la grande faune ne pourra être assurée que si celle-ci s’intègre dans les vastes ensembles que constituent les plans de développement économique. La notion d’aménagement de la faune est née il y a bien longtemps et l’on relira avec profit les textes législatifs des pays d’Europe occidentale, certains remontant à Charlemagne et aux ordonnances des rois de France et des princes allemands. On n’y trouve certes pas les grands mots dont se parent les textes scientifiques actuels. Mais les principes d’une gestion rationnelle de la faune sauvage s’y trouvent dans leur intégrité. Cela nous donne d’autant plus de liberté pour reconnaître la valeur de l’apport des écologistes nord-américains qui au cours des dernières 30 années ont précisé nombre de points importants touchant à l’aménagement de la grande faune. Cette politique, encore révolutionnaire aux yeux de certains, a l’immense mérite d’associer la protection de la nature, et en particulier celle des animaux, à la rentabilité économique des zones marginales. Le principe même d’une telle gestion consiste à entretenir pendant une durée illimitée le plus grand nombre d’animaux compatible avec la capacité limite en assurant l’abattage annuel d’un nombre maximal d’individus. Tout se passe donc comme dans le cas d’un capital que l’on cherche à conserver (on ne peut l’accroître au-delà d’une certaine limite, car il faut prendre en considération l’association complexe du cheptel et de son milieu) tout en en tirant le revenu maximal. Le principe est le même que dans le cas du bétail domestique dont on essaie de tirer le plus grand profit, tout en sachant qu’un pâturage déterminé ne peut sustenter plus d’un certain nombre de têtes de bétail.

Cela implique bien entendu un grand nombre de recherches écologiques relatives à tous les aspects du problème, notamment la capacité limite de l’habitat, et la structure statique et dynamique des populations animales, dans les conditions initiales de l’expérience et en fonction d’une pression variable de la chasse.

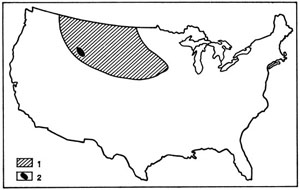

2. Aménagement de la grande faune dans les régions tempérées

Les premières données modernes ont été obtenues chez les Cervidés nord-américains. À titre d’exemple, prenons le cas des Cerfs mulets Odocoileus hemionus californicus du district de Jawbone sur le versant occidental de la Sierra Nevada, en Californie. Ils constituent une population d’environ 5 570 têtes, qui s’accroît annuellement de 1 800 individus, soit 32 % de la population (Leopold et al., 1951). Seuls 7 % sont abattus par les chasseurs (400 individus) et 2 % sont victimes de prédateurs : 23 % meurent donc annuellement des conséquences de la sous-alimentation, représentant l’excédent de population que l’habitat ne peut nourrir ; ils auraient pu être exploités par les chasseurs sans dommage pour le maintien à niveau constant des effectifs, au lieu de périr misérablement dans leur habitat en partie surpâturé.

Bien que la chasse et l’abattage d’un contingent annuel puissent paraître au premier abord opposés à la conservation, les faits démontrent le contraire d’une manière à première vue paradoxale. La productivité d’une population est très nettement supérieure quand celle-ci se trouve en équilibre avec son milieu. Une alimentation abondante favorise la reproduction en assurant aux biches une meilleure condition physique pendant la gestation et l’allaitement. Dans une forêt de l’Utah, Costley (cité par Longhurst et al., 1952) a trouvé que dans des aires où l’abattage des femelles était autorisé, et où la population était mieux équilibrée, la mortalité des faons n’était que de 25 %, alors que ce taux s’élevait à 42 % dans des districts où seuls les mâles étaient chassés et la population de ce fait trop nombreuse. D’une manière apparemment paradoxale l’accroissement de la population est nettement plus élevé dans les zones où la pression de la chasse est plus forte231. Bien que ces conclusions soient difficiles à faire admettre à certains protecteurs de la nature, elles satisfont cependant à leurs exigences bien comprises.

Les Cervidés ne sont de loin pas les seuls auxquels de telles pratiques sont susceptibles d’être appliquées, car tous les grands mammifères sont en réalité dans ce cas, même les Bisons d’Amérique. D’après Fuller (1961), le troupeau de Bisons du Wood Buffalo N. P. au Canada, comptant entre 14 000 et 16 500 individus, est devenu trop important pour son habitat. Il en est de même dans l’Elk Island N. P., dans la province de l’Alberta. La partie sud a été spécialement clôturée et aménagée peu avant 1950. On y lâcha 10 mâles et 65 femelles en 1951. En 1959, les effectifs comptaient 520 individus et leur habitat présentait des signes si évidents de surpâturage qu’il fallut en enlever 110 pour éviter la dégradation.

Le constant accroissement des effectifs autorisa les autorités canadiennes à envisager que le Bison puisse redevenir d’une manière régulière un animal de chasse au Canada. Dès 1959, la chasse d’une trentaine de têtes fut autorisée, ce qui n’avait plus été fait depuis 1893. D’autres animaux ont donné lieu à une exploitation de ce type, en particulier les Wapitis et surtout les Pronghorns.

Cette exploitation est dans certains cas notablement plus rentable que celle des animaux domestiques, quand on l’envisage sous l’angle de l’économie d’un État. C’est ainsi qu’on a calculé aux États-Unis que dans l’État d’Idaho chaque Mouflon Bighorn abattu par les chasseurs rapportait 4 236 $ en dépenses diverses occasionnées par cette chasse (seuls 42 chasseurs avaient réussi à conquérir leur trophée parmi les 602 qui avaient payé une licence et engagé les dépenses de la chasse). Cela permet d’estimer la valeur du Mouflon « sur pied » à 89 $, compte tenu des effectifs, alors qu’un mouton se vend 35 $ (Spillett).

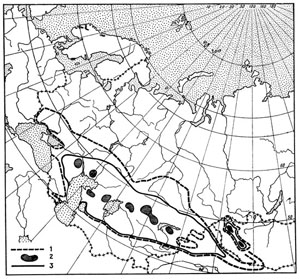

Dans l’Ancien Monde, le meilleur exemple est sans conteste celui des Antilopes Saïgas Saiga tatarica en URSS (Bannikov, 1961). Nous avons vu précédemment que cette espèce, autrefois abondante et répartie sur une aire considérable, s’était raréfiée au point que l’on put aux environs de 1920 craindre sa disparition à brève échéance232. Mais bientôt les populations s’accrurent à nouveau, contrairement aux opinions de ceux qui pensaient qu’il s’agissait d’un fossile vivant condamné à disparaître, au point d’atteindre environ 2 millions d’individus répartis sur quelque 2,5 millions de km2 (fig. 72). Plus de 500 000 Saïgas habitent la rive droite de la Volga. Ces effectifs permettent d’en abattre jusqu’à 300 000 tous les ans depuis 1951, assurant un excellent rendement en viande de haute qualité (6 000 t), en graisse, en cuir (20 millions de dm2) et en cornes, sans compromettre la survie de l’espèce dont les effectifs ont plutôt tendance à s’accroître. Le domaine vital de la Saïga est d’une grande pauvreté sur la majeure partie de son étendue. Cette Antilope, qui ne dégrade pas son habitat comme les animaux domestiques en raison de sa mobilité et de ses migrations régulières, et qui est capable d’assimiler des plantes steppiques refusées par le bétail, assure donc un rendement à des zones qui demeureraient improductives pour l’homme dans l’état actuel des choses.

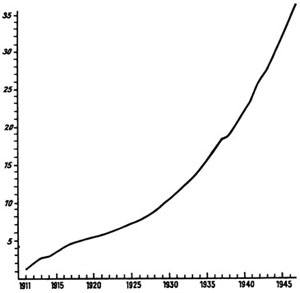

D’autres exemples pourraient être invoqués, montrant qu’une exploitation rationnelle non seulement ne compromet pas les chances de survie d’une espèce, mais augmente son potentiel de reproduction, un peu comme dans le cas des populations de poissons évoqué ci-dessus (voir p. 355). En URSS, la Zibeline Martes zibellina comptait environ 25 000 individus quand on en interdit le tir en 1912 ; en 1940 ses populations étaient estimées à 350 000 individus, ce qui permit d’en rouvrir la chasse. Celle-ci n’empêcha pas les populations de continuer à croître, atteignant maintenant 800 000 individus. Il en est de même du Castor et de l’Élan, dont les populations sont passées de 300 000 en 1950 à 600 000 à l’heure actuelle en dépit de la chasse (Bannikov).

Fig. 72. Aire de répartition de l’Antilope Saïga Saiga tatarica. 1. Distribution à la période historique ; 2. Réduction de l’aire de répartition vers 1920 ; 3. Distribution actuelle. D’après Bannikov, Firnov, Lebedeva et Fandieev, Biologie de la Saiga, 1961.

Il semble donc d’une manière générale qu’à part les réserves naturelles intégrales et certains parcs nationaux, la meilleure manière d’assurer la survie des grands mammifères et leur préservation dans de bonnes conditions est d’« aménager » leurs populations en fonction des conditions du milieu. À condition que les habitats soient maintenus en état, une utilisation rationnelle doit toujours constituer l’objectif à long terme de la conservation. Une protection totale, indispensable tant que l’espèce n’a pas dépassé un certain seuil, devient nuisible à la longue et se termine souvent en désastre.

Ces méthodes ont l’avantage de concilier les intérêts des protecteurs de la nature avec une rentabilité économique certaine. Il en résulte une utilisation des zones marginales bien meilleure que si celles-ci étaient profondément transformées par l’homme pour son bénéfice exclusif. Ces vues comportent des paradoxes apparents, tout comme l’exploitation des ressources marines : elles n’en reposent pas moins sur des lois écologiques précises jouant en faveur des animaux sauvages comme des intérêts bien compris de l’homme.

3. Aménagement de la grande faune d’Afrique