4La redécouverte de deux châteaux de l’Hôpital en Haute-Provence

Manosque et Puimoisson exhumés par les sources écrites

Damien Carraz

Que leur fonction fût résidentielle, religieuse ou agricole, il n’était pas rare que les édifices érigés par les ordres militaires comportassent des éléments de fortification. En revanche, l’opinion commune voudrait que, loin des zones de frontière, les frères n’aient pas construit de véritables châteaux.1 Deux constructions relevant de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean à Manosque et à Puimoisson, dans l’actuel département des Alpes-de-Haute-Provence, obligent à revoir cette idée, dans la mesure où leurs caractéristiques architecturales correspondent bien à l’idée que l’on peut se faire d’un “véritable château”.2

Leurs points communs ne résident pas seulement dans leur fait qu’ils aient, pour l’essentiel, été édifiés dans les décennies centrales du xiiie siècle et qu’ils aient relevé de commanderies situées à 40 km de distance, donc fortement liées entre elles.3 Étroitement associés à un habitat, ces monuments étaient l’expression de la domination seigneuriale des Hospitaliers sur la population: à Manosque comme à Puimoisson, l’Hôpital avait hérité la pleine juridiction du pouvoir comtal. Aussi, ces symboles de l’oppression seigneuriale devaient constituer la cible privilégiée de la vengeance révolutionnaire: les deux châteaux furent entièrement rasés, peu après 1793 pour Manosque, après 1802 pour Puimoisson.4 Aujourd’hui encore, la photographie aérienne témoigne en négatif de l’emprise de ces édifices dans le paysage urbain. À Manosque, le château était implanté au sud-est de la ville, sur l’actuelle place du Terreau, juste à la limite de l’enceinte médiévale.5 À Puimoisson, il occupait le sommet du bourg, à l’emplacement de l’actuelle place publique.

Très limitée, la documentation iconographique n’a pu fournir qu’un point de départ à l’étude: elle consiste seulement, pour chaque monument, en un plan assez sommaire dressé juste avant la démolition.6 Notre démarche s’est donc fondée essentiellement sur la documentation écrite d’époque médiévale et moderne, en commençant par les procès-verbaux de visite de l’ordre de Malte et notamment des visites dites “d’améliorissement”. Si le principe des visites régulières remonte au moins au xiiie siècle, ce n’est qu’à partir du xviie siècle que les procès-verbaux sont conservés en série et sont surtout suffisamment détaillés pour être exploitables. Ces inspections permettent de replacer les différents espaces sur les plans; elles renseignent sur les circulations et les ouvertures; elles mentionnent enfin les aménagements intérieurs (cheminées, cabinets de commodités, placards…) qui, toutefois, ne nous retiendrons pas ici du fait de leur caractère tardif.

Ce profil documentaire ne peut fournir des informations précises sur la réalité de l’architecture, mais il permet de cerner assez bien la teneur et le rythme des aménagements de l’espace intérieur.

À partir de cet état des xviie-xviiie siècles, on a donc pu proposer de prudentes hypothèses sur l’organisation des espaces au Moyen Âge central. Et encore, cela n’a pu être véritablement tenté que pour Manosque, où l’importance du chartrier et l’existence de comptabilités des xiiie-xive siècles fournissent des mentions de divers lieux et aménagements du château.7 Il est évident que les visites modernes témoignent de profondes modifications dans l’organisation et l’attribution des espaces, mais l’édifice reste globalement celui du Moyen Âge dans les deux cas. En témoignent par exemple ces mentions de pièces voûtées “en plein cintre” ou bien “à croisillons”, de “porte(s) cintrée(s) a la gothique” ou bien de sols bardés.8

Du point de vue de l’état de la recherche, si je suis parti d’à peu près rien pour Puimoisson, j’ai pu m’appuyer pour Manosque sur les travaux de Sandrine Claude qui a déjà décrit la composition et l’évolution du château à partir des sources écrites.9 Toutefois, de plus amples dépouillements documentaires ont permis de formuler de nouvelles observations et d’aller plus loin dans la restitution hypothétique de l’organisation de l’édifice.

Avant d’essayer d’exhumer ces édifices disparus, deux points préliminaires restent encore à clarifier. Afin de qualifier ces constructions et de comprendre comment les contemporains les voyaient, il n’est pas inutile de s’attacher à la terminologie. À Manosque comme à Puimoisson, de sa première mention jusqu’au xve siècle, le monument est appelé “palais”. On retrouve là un vocable volontiers appliqué aux maisons urbaines des ordres militaires et, de manière générale, aux commanderies dotées d’importants droits seigneuriaux.10 Au xive siècle, l’aspect fortifié est volontiers souligné par l’expression fortalicio vero palacii Manuasce11. Puis, à partir du milieu du xvie siècle à Manosque, c’est “château ou forteresse” qui l’emporte, tandis qu’à Puimoisson, on hésite jusqu’au xviiie siècle entre “palais” et “chasteau seigneurial”.12 Dans l’esprit des chevaliers de Malte, le siège du pouvoir seigneurial est avant-tout une résidence fortifiée. Si le “château” se réfère à l’aspect extérieur fortifié, l’idée de “palais” qualifierait plutôt le statut de ses occupants.13

D’où la seconde question préliminaire: qui vivait dans de tels édifices au xiiie siècle? La baillie de Manosque était l’une des plus importantes et des plus prestigieuses maisons de l’Hôpital en Provence. Le château lui-même – à distinguer de l’ensemble de la baillie – abritait trois ou quatre dignitaires – commandeur, baile, chapelain –, une dizaine de frères du rang (chevaliers et sergents) et autant de donats.14 Soit une communauté religieuse d’une trentaine de personnes au maximum, auxquelles il faudrait ajouter quelques serviteurs directement employés au palais mais dont le nombre ne peut être estimé. À côté, le château recevait fréquemment des hôtes, autres frères de passage et invités de marque. Lorsque le prieur de Saint-Gilles se rendait sur place par exemple, il se déplaçait avec une suite comprenant scribe, chapelain, écuyer et quelques serviteurs. Puimoisson est moins bien documenté mais, comme cette commanderie était plus modeste, on peut facilement diviser par deux les estimations avancées pour Manosque, soit une quinzaine de personnes maximum résidant au palais.15

Par delà les points communs, les deux châteaux présentent toutefois une importante différence: celui de Manosque venait d’être édifié par le comte de Forcalquier lorsque les Hospitaliers en héritèrent, alors que Puimoisson est une construction dont l’initiative revient entièrement à l’ordre. Nous commencerons donc par proposer des hypothèses sur la composition et l’organisation du château de Manosque. Celui de Puimoisson, bien que beaucoup moins documenté, est géographiquement et formellement trop proche pour ne pas être rapidement évoqué. Enfin, on s’interrogera sur la place de ces deux édifices dans le renouvellement du paysage fortifié qui a marqué la Provence au xiiie siècle, notamment sous l’impulsion du pouvoir comtal angevin.

Un château hérité et profondément réaménagé: Manosque

La première mention de l’édifice apparaît en août 1198, lorsque le comte de Forcalquier Guilhem II donne divers péages et usages aux Hospitaliers: l’acte est alors passé à Manosque, in novo palatio comitis subtus capella16. Le palais comtal est encore occasionnellement cité par la suite,17 jusqu’en 1207. Cette année-là, pour clore le conflit qui, depuis soixante années, opposait la famille comtale à l’Hôpital, Guilhem II donnait tous ses droits seigneuriaux sur Manosque en même temps que son palais.18 Deux années plus tard, le 4 février 1209, le prince confirmait sa donation dans le palais, in camera subtus cappellam, in suo scilicet sedens lecto ante furnellum19. Devant une vaste assemblée, réunissant ses vassaux, les chevaliers et les bourgeois de la ville – plus de cent chefs de foyer souscrivirent l’acte –, le comte rappelait notamment être à l’origine de la construction du palais.20 Guilhem II disparut quelques mois plus tard et les Hospitaliers ne tardèrent sans doute pas à transporter dans le palais le siège de leur baillie, initialement situé extra muros, auprès de la chapelle Saint-Pierre.21

Aspect général: Plan et organes de défense

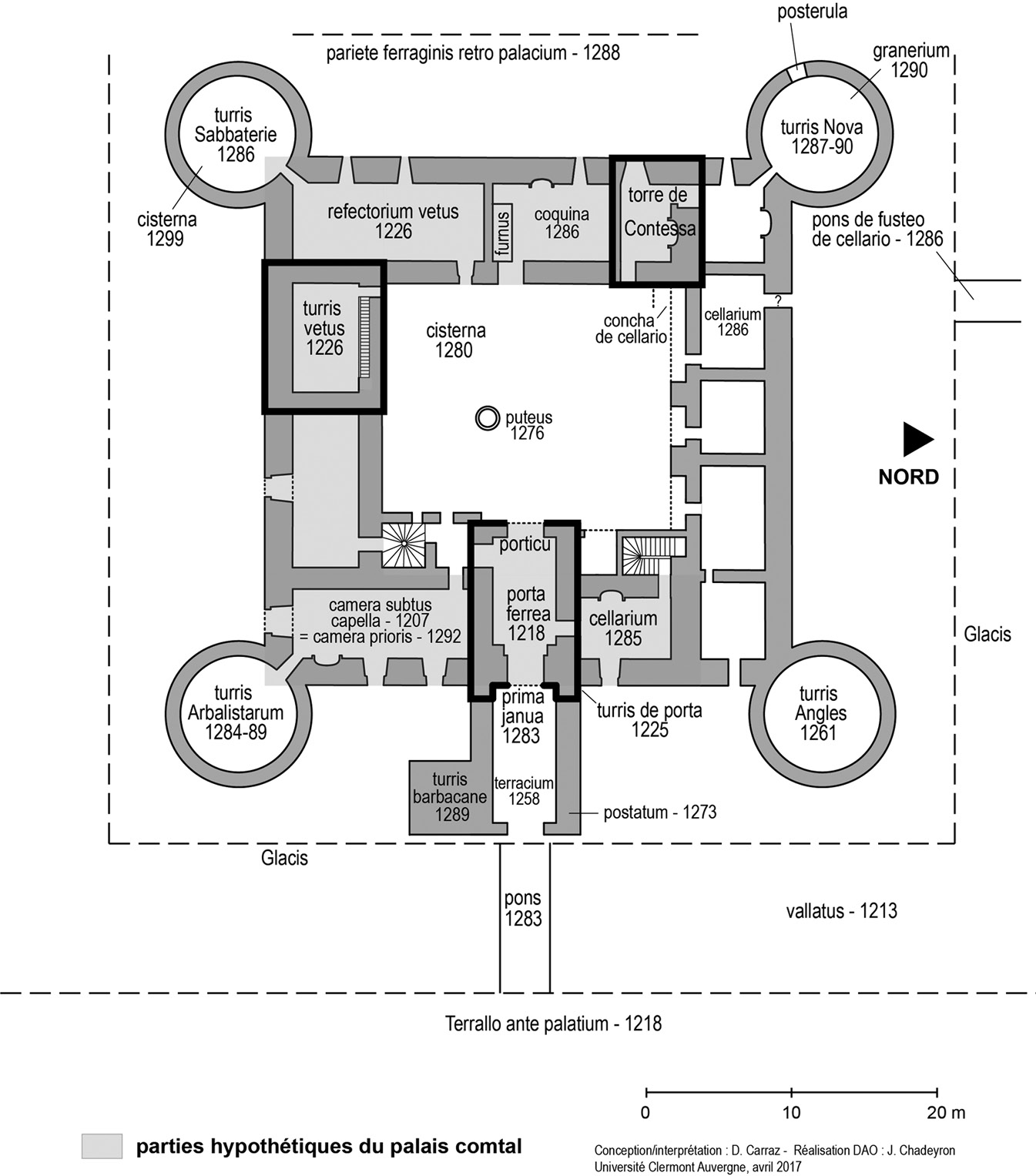

Quittons à ce point les origines de l’installation des Hospitaliers dans le palais comtal pour faire un bond dans le temps. Repartons du plan levé en 1793 avant la destruction du château. Celui-ci apparaît comme un carré quasi-parfait avec des côtés de 40 m de long environ (soit 20 toises de côté) et une cour intérieure de 22 m de côté. Ce plan fournit une base de départ appréciable, mais il s’avère peu fiable puisque n’apparaissent pas les sept tours mentionnées dans les visites, dont les quatre tours d’angle circulaires, pourtant visibles sur un plan de la ville réalisé vers 1773.22 Les visites permettent de déduire la position approximative des trois tours dites « carrées », qui n’étaient pas forcément à l’exact milieu des courtines comme le prétend l’érudition (Fig. 4.2) 23. Ainsi que l’a déjà relevé Sandrine Claude, la régularité du plan tel qu’il apparaît en 1793 ne doit pas faire illusion car il est le résultat de réaménagements progressifs. Et on peut même supposer que, s’agissant d’un projet de reconversion du bâtiment, certains éléments aient été “gommés” sur le plan, s’ils n’avaient pas déjà été réellement démolis.

À quoi pouvait ressembler le palais, alors récemment édifié, au moment où il passa aux Hospitaliers (Fig. 4.1a)? Le binôme camera/capella apparaît d’abord, avec une vaste chambre seigneuriale au rez-de-chaussée, aménagée au-dessous de la chapelle sise à l’étage.24 L’édifice était déjà muni de trois tours au moins, comme le suggèrent la présence, en 1226, d’une turre veteri et d’une torre de contessa faisant office de donjon.25 En outre, était déjà acquis le principe de l’entrée sous forme de porche défendu par une troisième tour et muni de deux portes, la première précédée d’une herse.26 L’acte de 1226 mentionne enfin un refectorium également hérité du palais comtal.

Figure 4.1aChâteau de Manosque: hypothèse de restitution au xiiie s. – rez-de-chaussée

À partir de cette matrice initiale, les Hospitaliers ont entrepris un certain nombre d’aménagements importants. Outre les trois tours remontant à l’époque comtale, quatre autres tours sont mentionnées dans la deuxième moitié du xiiie siècle: la tour des Anglais (1261),27 la tour de l’Arbalète (1284), la tour de la Cordonnerie (1286) et une tour Neuve.28 La comptabilité nous apprend que la tour de l’Arbalète est encore en travaux en 1289, tandis qu’entre 1287 et 1290, sont inscrites les différentes étapes de la construction de la tour Neuve, du creusement des fondations jusqu’à la pose des huisseries des portes et fenêtres.29 Nous avons donc bien là les sept tours mentionnées à l’époque moderne, sans qu’il soit possible, ni de les replacer plus précisément sur le plan (Fig. 4.1a), ni de connaître les modifications qui ont affectées certaines d’entre elles en quatre siècles.

Figure 4.1bChâteau de Manosque: hypothèse de restitution au xiiie s. – étage

Le monument arbore un indéniable caractère fortifié. Ainsi, les courtines sont encore crénelées à l’époque moderne, tandis que les tours sont dotées de merlons et de mâchicoulis. Or, tout cela renvoie à une réalité ancienne puisqu’en 1288, on fait réparer le crénelage et les mâchicoulis de la tour Vieille.30 Participe de cette défense ostentatoire mais également menaçante, la “grande arbalète” qui se trouvait probablement au sommet de la tour du même nom.31 Cette tour de l’Arbalète, on l’imagine volontiers sur la façade principale, tournée vers la ville. Les Hospitaliers n’avaient pas grand-chose à craindre de la population mais il s’agissait avant tout de marquer le statut de seigneur éminent, dominant la ville sans partage.

L’isolement par rapport au tissu urbain participe du même esprit. Posé sur une plate-forme suggérée par le plan révolutionnaire, le château écrasait de sa masse l’ensemble de l’espace urbain. À l’époque moderne, celui-ci apparaît largement isolé par des lices (“avant-cour”), plantées de mûriers le long des courtines. Cette “promenade” est établie sur les fossés, alors au moins en partie comblés.32 Ces fossés sont attestés dès 1213 et ils étaient peut-être déjà munis d’un glacis maçonné.33 Ceux-ci se franchissaient par un pont précédant la première porte, cité en 128334 et appelé explicitement “pont-levis” en 1483.35 À partir du milieu du xiiie siècle, de nombreux actes étaient passés sur une “terrasse” devant la porte de fer du château.36 Ce dégagement était alors défendu par une barbacane comprenant tour et palissade.37 D’autre part, une fois installés dans le château, les Hospitaliers se sont rendus propriétaires des terrains et immeubles alentours, ce qui leur permit de dégager à l’est un vaste espace, connu dès 1218 sous le nom de Terreau.38 À l’ouest se trouvait un verger auquel on accédait toujours par une poterne au xviie siècle.39 La protection de l’entrée et l’isolement de la fortification par rapport au tissu urbain relèvent donc bien d’une volonté des Hospitaliers.

Organisation des espaces

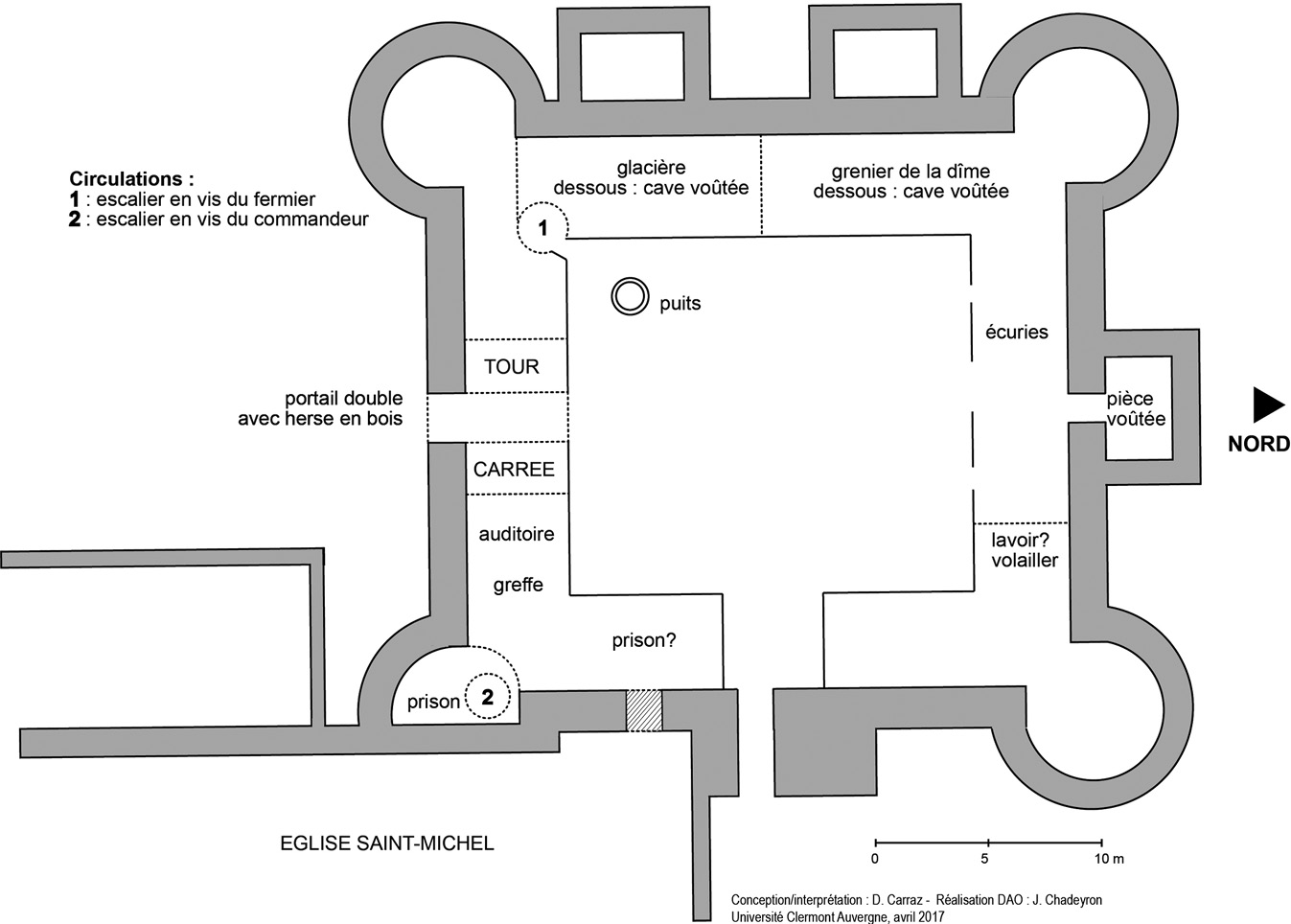

Il n’est pas inutile de partir de l’organisation générale des bâtiments au xviiie siècle, ne serait-ce que pour nous interroger sur l’éventuelle permanence fonctionnelle de certains espaces. Le rez-de-chaussée apparaît alors partagé entre les communs (écuries, caves, remises…), d’éventuelles pièces à vivre, la prison,40 et enfin la chapelle, seul espace noble et d’importance réduite (Fig. 4.2a). Au premier niveau, les ailes sud et est sont réservées à la résidence de prestige, puisque s’y développaient les appartements du commandeur (Fig. 4.2b). La chapelle médiévale, surplombant l’entrée côté est, existe toujours mais elle a été reconvertie en salle du trésor. Les autres ailes sont plutôt occupées par les communs.

Figure 4.2aChâteau de Manosque aux xviie-xviiie s. – rez-de-chaussée

Du xviiie siècle, franchissons cinq siècles, lorsque chartes et registres comptables livrent un certain nombre d’informations sur la spécialisation des espaces à l’intérieur du château.41 On peut classer ainsi tout ce qui relève de l’intendance:

animaux:

• magnum stabulum (1284)

• stabuletum (1286)

stockage:

• cisterna42 (1280)

• botellaria (1285)

• cellarium (1285) <entre> [postatum] <et> [porta ferrea]

• cellarium (1286)

<précédé de> [pons de fusteo de cellario]

<précédé de> [paymento de morterio ante concham]

• salsaria (1287) <précédée de> [callata]

• turris de porta [avec solerium]:

[portare bladum in –] (1287)

solerium mejanum – plenum consiliginis pro stablida (1299)

• turris Englesi

[portare bladum in –] (1287)

• turris Sabbatarie

[portare bladum in –] (1286)

cisterna Sabaterie plenam faba (1299)

• granerium turris nove (1290)

transformation:

• coquina (1286) [cum fornellum]

• sabbateria43 (1286)

Pour ce qui est des bâtiments conventuels, la situation de la chapelle nous retiendra tout d’abord. Le plan révolutionnaire la présente au-dessus du porche de l’entrée (Fig. 4.2b). Mais, à cette date, cet espace fait office de salle du trésor car la chapelle a été déplacée au rez-de-chaussée, au nord du porche.44 La position à l’aplomb de l’entrée ne correspond peut-être pas à l’état le plus ancien: à l’époque de Guilhem II de Forcalquier, on l’a vu, la chapelle se trouvait plutôt au-dessus d’une vaste camera. Cependant, les Hospitaliers durent très rapidement réaménager la tour-porche car, dès 1231, la chapelle était bien placée au-dessus du sas d’entrée45 (Fig. 4.1b). Le lieu de culte, dédié à saint Géraud, se trouva bientôt associé à un scalerium sancti Geraldi.46 Il ne s’agit pas là d’un simple dispositif d’accès car il faut relier cet escalier à la présence d’une tribune en bois dont le plafond est refait en 1290, avant de recevoir un décor peint.47 Enfin, la chapelle était surmontée d’un campanile mentionné pour la première fois en 1351.48 La salle de trésor qui, en général, faisait office de sacristie se trouvait forcément à proximité.49

Qu’en est-il des espaces résidentiels? Jadis écrin du pouvoir comtal, la maior camera est encore fréquemment citée dans la décennie qui suit la prise de possession du palais par les Hospitaliers (Fig. 4.1a). Si celle-ci est mentionnée plus sporadiquement par la suite, c’est que la pièce est désormais réservée à un hôte de marque lors de ses visites à Manosque: le prieur de Saint-Gilles.50 Également appelée camera subtus capellam, cette même pièce s’efface donc, parce qu’à partir des années 1230, la plupart des actes étaient désormais souscrits dans la chambre du commandeur.51 Ce pôle majeur de la nouvelle domination seigneuriale se situait à l’étage, près du trésor et surtout de la chapelle.52 On retrouve en effet un dispositif attesté, au moins depuis la fin du Moyen Âge dans d’autres commanderies, où les appartements du commandeur étaient reliés à la chapelle via une tribune.53 Je propose de placer cette camera preceptoris sur l’aile orientale, en faisant le pari d’une certaine permanence, puisque là se situaient en partie les appartements du commandeur à l’époque moderne (Fig. 4.1b et 4.2b). D’ailleurs, il ne serait pas forcément anachronique de parler d’appartements dès le xiiie siècle: le commandeur Bérenger Monge avait l’habitude de passer des actes dans un parlatorium attenant à sa chambre. Ce parlatorium n’a ici rien à voir avec le parloir des ordres cloîtrés car il s’agit plus vraisemblablement d’un cabinet de travail ouvert sur la vie publique.54 Ce programme résidentiel est cependant compliqué par l’existence, contiguë à ce parloir, d’“une chambre verte” où Bérenger Monge est le seul à passer des actes 55. La couleur renvoie sûrement à un décor peint à caractère bucolique, alors tout à fait à la mode dans les milieux courtois et seigneuriaux.56 Mais l’on ne saurait dire si cette camera viride correspond à la camera peceptoris ou bien s’il s’agit d’une pièce différente. Enfin, cette même chambre verte est précédée d’une camera tout simplement dite “peinte”57. Si l’on ne peut établir l’agencement précis de cet ensemble de trois ou quatre pièces, on n’en devine pas moins une spécialisation des espaces publics, en fonction des affaires à traiter. Il se dégage encore de ce programme complexe une attention portée à la majesté d’un cadre où les décors peints ont donné leur dénomination à deux pièces. Du reste, cet agencement n’est pas sans évoquer ce que Paul Deschamps, à propos des châteaux d’Orient, appelait le “logis du maître”. Au Crac des Chevaliers, cet “appartement du châtelain”, qui se trouvait inscrit dans l’une des tours du front sud, reçut justement un traitement décoratif particulier dans les années 1230–1240.58

Alors que les commanderies connaissaient, depuis le milieu du xiiie siècle au moins, une certaine tendance à la privatisation des espaces et au relachement de la vie commune,59 des chambres étaient nécessairement affectées aux autres dignitaires du couvent (prêtre, baile, trésorier…)60. Celles-ci ne se situaient pas toutes sur les ailes car, si le rez-de-chaussée des tours servait au stockage, leurs étages étaient habités, comme en témoigne la présence de cheminées.61 Du reste, les différents niveaux des tours devaient être voûtés plutôt que charpentés, comme le suggère la pose de pavements à la tour Neuve et à la tour de l’Arbalète.62 De manière générale, plusieurs autres pièces apparaissent dans le documentation, certaines dites “veille” ou bien “neuve”, auxquelles il est impossible d’attribuer une fonction.63 Le dortoir, en revanche, n’est mentionné nulle part, ce qui ne fait que confirmer les observations faites pour la plupart des commanderies où cette pièce commune n’est plus guère attestée après le xiie siècle.64 Autre symbole de la vie monastique, le réfectoire résiste mieux puisque, si l’ancienne salle à manger a été démantelée, un refectorium est de nouveau mentionné en 1299.65 Enfin, l’investissement du château par les Hospitaliers a rendu nécessaire l’aménagement d’une salle du chapitre et d’une infirmerie où, comme les comptes le montrent, les frères aimaient se ressourcer.66 Peut-on à présent donner une perspective un peu plus dynamique à cet inventaire des espaces?

Un chantier permanent

L’entretien régulier et l’adaptation constante du cadre de vie faisaient qu’un tel monument était constamment en chantier. S’il est difficile de connaître les interventions des Hospitaliers dans les quatre à cinq décennies qui ont suivi leur installation dans le château, la documentation éclaire en revanche l’activité déployée dans la seconde moitié du xiiie siècle. Sans s’arrêter aux fréquents travaux d’entretien attestés par les comptes, on peut repérer les mentions suivantes:

Gros œuvre:

Table 4.1 Travaux attestés dans les comptes de la deuxième moitié du XIIIe siècle

1258, fév. |

infra palatium in camera nova |

56 H 4641 |

1262 |

iiii hominibus qui expedirunt curtem palatii de lapidibus |

56 H 835, fol. 32v |

v. 1275–1280 |

pro opera portalis novi… xv sol. mandato dni preceptoris |

56H2624, fol. 73 |

1285 |

calamis ad opus trium camerarum novarum que sunt in reffreitorio veteri |

Comptes 1283–1290, § 94 |

1287–1290 |

construction de la tour Neuve |

Comptes 1283–1290 |

1289, fév. |

pro opere turris albaristarum et bisturre |

Comptes 1283–1290, § 292, 293 |

1289, fév. |

pro ponendis boquetis super palatium |

Comptes 1283–1290, § 293 |

1289, mars |

pro cohoperimento turris albaristarum |

Comptes 1283–1290, § 295 |

1289, mai |

boquetis, quos in palatio debet facere/pro boquetis super palatium factis |

Comptes 1283–1290, § 302, 305 |

1289, juin |

pro boquetis supra palatium |

Comptes 1283–1290, § 306 |

1289, janv. |

pro opere turris albaristarum et turris barbacane |

Comptes 1283–1290, § 288 |

1289, fév. |

pro opere turris veteris et bestorre |

Comptes 1283–1290, § 289 |

1289, fév. |

pro lausato turris albaristarum/pro enquinastris et bistourre adobandis |

Comptes 1283–1290, § 291 |

1289, mai |

opus domus nove infirmarie |

Comptes 1283–1290, § 304 |

1290, janv. |

pro opere, quod facere debent inter turrem novam et turrem Sabbatarie |

Comptes 1283–1290, § 341 |

1290, mars |

pro faciendis XI cannis de boquetis petrinis super palatium |

Comptes 1283–1290, § 349 |

1290, avril |

faciendis banquis petrinis ante domum infirmarie |

Comptes 1283–1290, § 350 |

Réaménagements des espaces internes:

Table 4.2 Réaménagements des espaces internes

1275 |

in camera que est mediana de tribus que fuerunt facte in refectorio veteri |

56 H 4633 |

1288, oct. |

…qui dirruerunt postatum turris Englese |

Comptes 1283–1290, § 275 |

1289, déc. |

fusta ad opus coperiendi scalerium Sancti Geraldi |

Comptes 1283–1290, § 333 |

1290, mars-avril-mai |

opus amvaneti super scalerium Sancti Geraldi/in coloribus causa pingendi dictum amvannum/pinxerit parafollias amvanni Sancti Geraldi |

Comptes 1283–1290, § 347, 348, 350, 353, 356 |

1290, mars |

pro serranda fusta ad opus coperture scalerii Sancti Geraldi |

Comptes 1283–1290, § 346 |

Le dernier tiers du xiiie siècle est marqué par d’importants travaux: aménagement de nouveaux espaces (au moins une chambre et une infirmerie), tandis que ce sont probablement quatre tours qui sortent de terre. Je propose l’hypothèse que ces constructions nouvelles correspondent aux quatre tours circulaires67 (Fig. 4.1a). Des remaniements semblent également avoir touché les niveaux supérieurs des bâtiments déjà existants où est attestée la pose de corbeaux de pierre. Les compartimentations internes sont modifiées également. Trois pièces sont réaménagées dans l’ancien réfectoire, ce qui marque bien la tendance à la spécialisation des espaces. À l’étage, le secteur de l’escalier de Saint-Géraud et de la tribune fut recouvert et embelli également, peut-être à l’occasion d’une restructuration de la « suite » dévolue au commandeur.68

Tous ces travaux sont attribuables aux ambitions de Bérenger Monge, commandeur d’Aix et de Manosque pendant toute la deuxième moitié du xiiie siècle. À Manosque, celui-ci s’est forgé une image de patron de la communauté religieuse dont il avait la charge et de seigneur dominant la ville et ses habitants.69 À Aix, le personnage s’est également imposé comme maître d’ouvrage en menant à bien, à la demande de Charles Ier d’Anjou, la reconstruction de l’église prieurale dans un style gothique tout à fait nouveau en Provence. Tout désigne donc Bérenger Monge comme le commanditaire de l’important programme qui a profondément restructuré le vieux palais comtal et qui lui a donné la physionomie générale qu’il conservera, peu ou prou, jusqu’à la Révolution.

Quelques travaux sont encore attestés dans la première moitié du xive siècle, comme la reconstruction d’une tour et du campanile de la chapelle.

Table 4.3 Travaux attestés dans les comptes de la première moitié du XIVe siècle

1321, juin |

travaux dans la sabateria |

56 H 836 |

1321, oct. |

pro aptandis colompnis infermarie |

56 H 836, fol. 21v |

1340 1341 |

tour supplémentaire enquête de la cour contre 4 operarios qui travaillaient à la tour |

ADAHP, 2 E 2837ADAHP, 2 E 2837 |

1351, mai |

lapides supra turim novam |

56 H 836, 3e cahier |

1351, mai |

pro obrando campanillum campana magna palacii et ponimentur in calc… et ex alia parte in calce ad obrandum turis/et pro uno dimidio quintale ferri/et pro magistri qui obravit dicti campanillum + autres fournitures pour le clocher/extraxerint terram de palacio et portaverunt extra |

56 H 836, 3ecahier |

Ces mentions plus sporadiques pourraient, certes, être attribuées à la dispersion de la documentation du Moyen Âge tardif.70 Mais elles s’expliquent surtout par le contexte nouveau auquel les Hospitaliers durent faire face.71 Les difficultés financières, l’absentéisme des dignitaires malgré les velléités réformatrices, les guerres, enfin, le raffermissement du pouvoir royal et le réveil de la conscience communale: tout cela n’incita probablement pas à engager des reconstructions d’envergure au château. L’entretien semble même avoir été tellement négligé, que la fortification apparaissait proche de la ruine à la fin du xve siècle.72 Il fallut donc que le bailli Jean de Boniface (1536–1545) entreprenne de sérieuses restaurations qui, toutefois, ne semblent pas avoir affecté l’organisation générale du bâtiment.73 Il est certain qu’entre le xvie siècle et la Révolution, celui-ci fut progressivement adapté au goût du jour par des éléments qui apparaissent au fil des visites: escalier en vis principal, fenêtres à croisée, cheminées… Mais il ne semble pas que la matrice médiévale ait été profondément bouleversée.

Châteaux hospitaliers et architecture castrale au xiiie siècle

Un château construit ex nihilo: Puimoisson

L’implantation de l’Hôpital au lieu-dit Saint-Michel bénéficia du soutien de l’évêque de Riez et de la famille comtale qui donnèrent respectivement l’église paroissiale (v. 1125) et les droits sur la villa (en 1150).74 Les Hospitaliers ont cependant attendu la fin du siècle pour se lancer dans une politique conquérante d’acquisitions foncières. C’est dans cet élan qu’en 1231, le prieur de Saint-Gilles, Bertrand de Comps, obtint du comte Raymond Bérenger V la vente de l’ensemble des droits seigneuriaux sur le castrum de Puimoisson. Sans doute rapidement, les frères déplacèrent le siège de leur pouvoir de la villa au castrum en édifiant une nouvelle maison, au plus haut point du plateau, flanquée d’une église paroissiale qui conserva le vocable de Saint-Michel.75 Comme pour d’autres sites provençaux, l’implantation de la commanderie et le déplacement de l’église paroissiale suscitèrent une nouvelle polarisation de l’habitat, provoquant l’abandon progressif du site primitif de la villa de Saint-Michel. À ce titre, l’évolution du vocabulaire employé pour désigner la résidence des frères est assez instructive. Si l’on trouve, dans les années 1230–1240, l’appellation attendue de ospitale Podii Moisonis ou de domus ospitalis, on rencontre parfois autour de 1250, la localisation in castro Hospitalis de Podio Moisono76. On ne peut déterminer si celle-ci s’applique à l’habitat castral ou bien à la maison hospitalière qui présenterait désormais un caractère fortifié remarquable, mais l’ambiguïté est intéressante en soi. La première occurrence de palatium intervient quant à elle en 1264.77 On suppose que l’apparition du qualificatif correspond à un nouveau programme architectural manifestant avec éclat la puissance, désormais fermement établie, de la seigneurie ecclésiastique. Cependant, la documentation médiévale ne livre pas le moindre indice sur l’image que pouvait renvoyer l’édifice, sinon que celui-ci apparaît en 1373 comme un bonum fortalicium78. Les espaces énumérés au bas des chartes du xiiie siècle correspondent à ce que l’on connaît de la composition habituelle des commanderies: celle de Puimoisson comportait donc une grande salle, manifestement proche de l’entrée principale, un portique, un réfectoire, une chambre du commandeur, un grenier, une cuisine.79 Notons qu’à la différence de Manosque, le palais abritait ici la cour de justice, au xive siècle en tout cas.80 En dépit de la maigreur des informations sur l’état médiéval, l’évocation du palais à l’époque moderne vaut surtout pour comparaison avec Manosque.

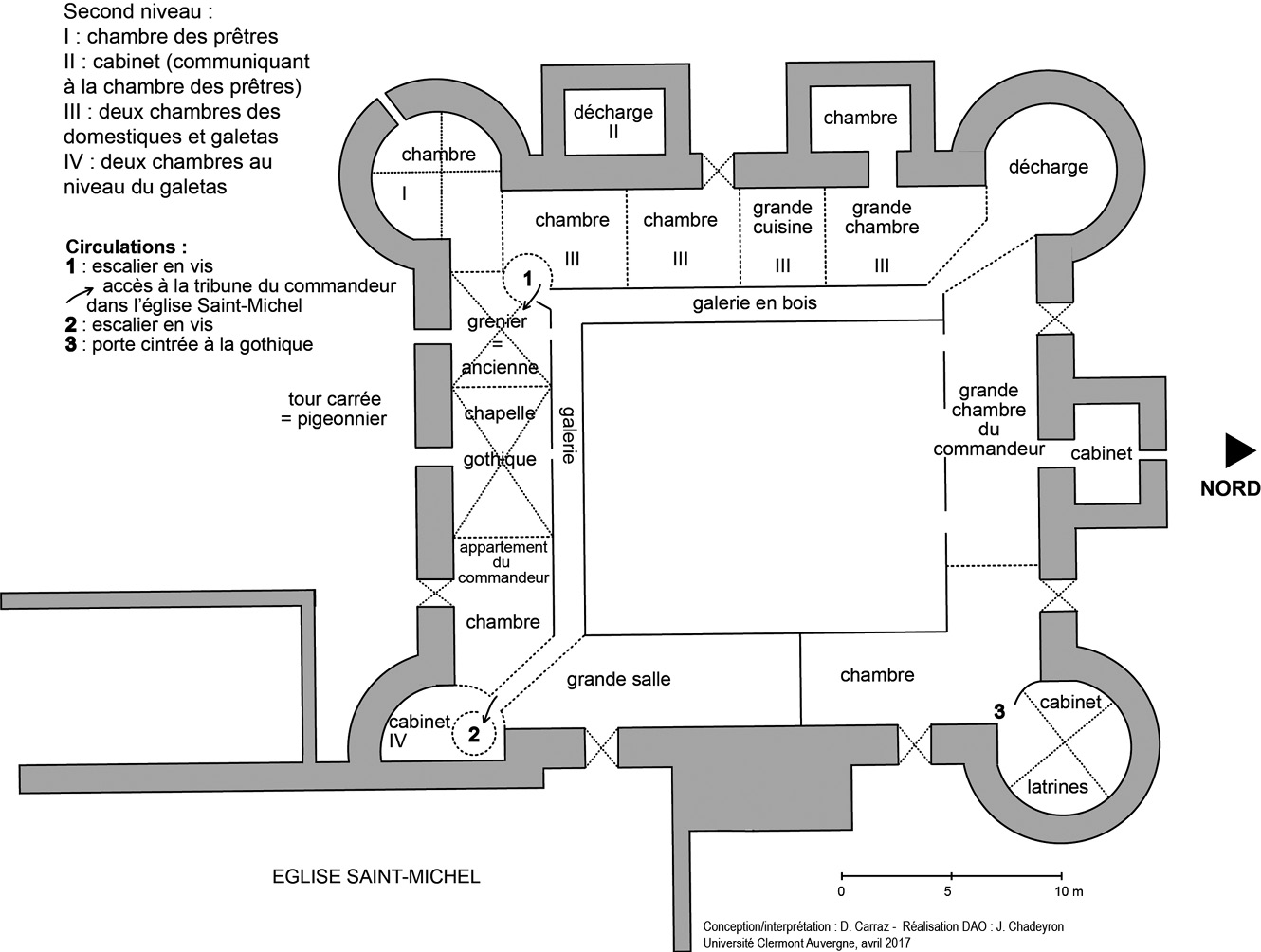

Outre les visites de l’ordre de Malte, on possède une description du début du xixe siècle qui fournit notamment un certain nombre de dimensions.81 Occupant une superficie de 524 m2, l’édifice se développait sur un plan rectangulaire de 27 m sur 25 m, avec une cour de 16 m sur 14 m.82 Ce château était donc plus modeste que celui de Manosque. Il était flanqué à trois angles de tours circulaires crénelées de 16 m de haut et de 4 autres tours carrées de 12 m de haut, dont deux sur la face ouest et une sur les faces nord et est (Fig. 4.3). Bâtie en pierres de taille, l’enceinte extérieure était épaisse de 1,50 m, pour une hauteur de 12 m. Au xixe siècle, l’entrée principale semble avoir été située à l’est.83 Mais auparavant, on entrait plutôt du côté sud, par une tour dite carrée dans laquelle s’ouvraient deux portes séparées par une herse en bois,84 selon un dipositif qui rappelle celui de Manosque.

D’après les visites de l’ordre de Malte, le rez-de-chaussée était occupé par les communs (grenier, glacière, écuries) et l’auditoire de justice avec sa prison85 (Fig. 4.3a). À l’étage, les appartements du commandeur se déployaient sur les ailes nord et est86 et même sur une partie de l’aile sud; sur l’aile ouest, une série de chambres avec cuisine étaient habitées par le fermier. Une ancienne chapelle gothique, alors reconvertie en grenier, occupait le reste de l’aile sud.87 Située au-dessus de l’entrée, celle-ci s’inscrivait dans une tour carrée prolongée par le pigeonnier.88 Depuis l’abandon de cette chapelle, les Hospitaliers utilisaient l’église paroissiale attenante au château. Selon un usage courant dans les commanderies, une tribune réservée au commandeur offrait un accès direct du château à l’église.89 Les tours circulaires, voûtées “à croisillons”, étaient occupées par des chambres ou des dépendances (Fig. 4.3b). Au second niveau, dans les galetas, étaient aménagées les chambres des domestiques, selon une disposition classique dans les châteaux modernes. On relève enfin la présence, qui n’est nulle part signalée à Manosque, d’une galerie de bois longeant les ailes ouest et sud.90 À l’origine, celle-ci semblait surtout réservée aux circulations du commandeur en permettant la jonction directe des ailes nord et sud et en facilitant probablement l’accès à l’escalier conduisant à la tribune dans l’église.

Figure 4.3aChâteau de Puimoisson aux xviie-xviiie s. – rez-de-chaussée

Figure 4.3bChâteau de Puimoisson aux xviie-xviiie s. – étage

Comme pour Manosque, tout porte à croire que le château, tel qu’il apparaît entre le xviie et le début du xixe siècles, correspond largement au monument médiéval. Celui-ci aurait seulement été affecté par quelques “modernisations” habituelles après les guerres de religion91: percement de larges ouvertures à croisées, aménagement d’un second niveau sous des combles avec toiture à deux pans (Fig. 4.4). Je serais enclin à situer la principale phase de construction de ce palatium dans les décennies centrales du xiiie siècle. Comme à Manosque, la seigneurie hospitalière est alors au sommet de sa puissance et son chef est un personnage de haute volée, puisqu’il s’agit de Féraud de Barras, qui cumula les charges de prieur de Saint-Gilles (1245–1269) et de commandeur de Puimoisson (1246–1264).92 Ce noble, issu d’une famille implantée dans le diocèse de Digne et qui aimait venir à Puimoisson, exerçait la pleine juridiction au nom de l’Hôpital et recevait là l’hommage des seigneurs locaux. Il a donc pu décider d’ériger une maison à la hauteur du statut social revendiqué. Là n’était d’ailleurs pas l’unique marqueur monumental du dominium hospitalier puisque, dans ces mêmes décennies centrales du xiiie siècle, les frères de Puimoisson reconstruisaient l’église Saint-Apollinaire, “magnifique cube de pierre à l’allure de forteresse93” (Fig. 4.5). L’intense activité édilitaire que l’on devine donc à cette époque dans les seigneuries hospitalières de Manosque et de Puimoisson n’est sans doute pas sans lien avec un certain renouvellement de l’architecture fortifiée qui marque alors la Provence.

Figure 4.4Le château de Puimoisson avant sa destruction (M.-J. Maurel, 1897)

Figure 4.5Église Saint-Apollinaire de Puimoisson (cl. D. Carraz)

Un renouvellement de l’architecture fortifiée

La mainmise capétienne sur le Languedoc, puis sur la Provence par l’intermédiaire de la branche angevine, provoqua le réaménagement – ou plus rarement la création ex nihilo – de nombreux sites fortifiés.94 Or, on attribue à ce contexte l’introduction dans les terres méridionales du château à plan quadrangulaire sur cour.95 En guise de rapide rappel, bornons-nous ici à énumérer quelques exemples. La forteresse de Beaucaire, reconstruite probablement à partir du règne de Louis VIII et achevée sous son successeur, présente ainsi une vaste enceinte trapézoïdale flanquée de tours circulaires.96 Non loin de là, à Fourques, le vieux castrum des comtes de Toulouse fut entièrement rebâti par les Capétiens à une date mal déterminée entre le règne de Saint Louis et celui de Philippe le Bel: on y retrouve le plan rectangulaire flanqué de tours d’angle rectangulaires, avec les bâtiments adossés aux courtines. Dans des proportions plus modestes encore, la place de Châteaurenard a pu être rebâtie par le comte de Provence dans le dernier tiers du xiiie siècle: le corps central trapézoïdal (23 m x 11 m) est ici cantonné de quatre tours circulaires.97 Plus près de Manosque et de Puimoisson, le château de Gréoux a fait l’objet d’une remarquable monographie.98 Il s’intègre dans un ensemble plus complexe qu’à Manosque avec basse-cour et première enceinte. Mais ses dimensions sont comparables (49 m x 38 m) et le plan quadrangulaire offre, là encore, une régularité exemplaire. La restructuration de cet ancien castrum offre de vastes volumes à l’habitation avec, dans les ailes, une succession de pièces en enfilade sur deux niveaux, tandis qu’une grosse tour carrée commande la défense à l’angle nord-ouest.99 Ce programme ambitieux, probablement commandité par Arnaud de Trian dans le second quart du xive siècle, intervient donc plus tard qu’à Manosque qui a d’ailleurs pu servir de modèle.100 Enfin, à Manosque même, malgré l’ampleur des destructions, quelques vestiges témoignent encore du programme de fortification développé par les Hospitaliers. Sur la colline du Mont d’Or correspondant à l’ancien site castral, subsistent les vestiges d’un petit ensemble fortifié (Fig. 4.6). Celui-ci est composé d’une haute tour maîtresse entourée d’une enceinte quadrangulaire, elle-même cantonnée de tours circulaires saillantes.101 Cette place haute, confiée à un preceptor castri, a pu être reconstruite dans le second tiers du xiiie siècle, peut-être au moment où les Hospitaliers réaménageaient leur château dans la ville basse.

Au-delà du modèle castral, l’apparence de nos deux châteaux hospitaliers ne devait pas être bien éloignée de certaines importantes commanderies implantées en ville ou dans de gros bourgs. La maison templière de Montfrin, par exemple, comportait bien des attributs du palais urbain, tout en intégrant encore des éléments de l’architecture militaire – murs massifs aux percements parcimonieux, tours carrées crénelées aux angles du quadrilatère.102 Plus encore que le statut « militaire » de ses occupants, il faut voir dans ce type de programme la manifestation de la domination seigneuriale. On retrouve d’ailleurs cet esprit pour les palais épiscopaux, comme à celui des archevêques d’Arles à Salon qui avait des allures de véritable château urbain.103 Probablement reconstruit dans la seconde moitié du xiiie siècle, celui-ci formait un ensemble considérable avec deux cours. Une basse-cour fermée précédait le château, dont l’entrée en sas était protégée par un fossé avec pont-levis. On devine à Manosque la même monumentalité du front d’entrée, alors que la porte constituait un véritable lieu d’expression du pouvoir seigneurial – on peut ainsi compter par dizaines les actes passés “devant la porte de fer du palais” des Hospitaliers. Les dispositifs décrits plus haut témoignent bien des moyens mis en œuvre par l’ordre: si elle ne constituait pas une nouveauté, la défense des portes par le système herse/assommoir n’avait guère pénétré en Provence avant Charles Ier d’Anjou, tandis qu’au milieu du xiiie siècle, l’emploi du pont-levis se limitait encore aux forteresses princières (Beaucaire, Hyères).104

Le château hospitalier de Manosque, tout comme celui de Puimoisson qui pouvait apparaître comme son modèle réduit, s’intègrent dont tout à fait dans les courants innovants de l’architecture militaire du xiiie siècle provençal. Une originalité retient cependant l’attention: c’est la position de la chapelle en surplomb de l’entrée. À notre connaissance, ce parti ne se rencontre dans aucun château ou palais de Provence et l’on peut donc se demander s’il ne s’agit pas là d’une marque propre à l’Hôpital, pourquoi pas venue de Terre sainte où il existait des exemples prestigieux. Le château de Belvoir présente sans doute cette solution sous sa forme la plus achevée, mais les Templiers l’employèrent peut-être plus fréquemment, comme à Latrun (vers 1180?) ou à Sidon (après 1260), où la sacristie attenante à la chapelle défendait l’entrée de la place.105 Au château templier de Miravet, en Aragon, la chapelle haute, placée sur l’aile nord du quadrilatère, jouxtait le donjon défendant l’entrée de la seconde enceinte.106

Les deux édifices de Manosque et de Puimoisson constituaient, dans leur agglomération respective, le principal pôle monumental. Leur masse imposante écrasait littéralement le noyau urbanisé qui s’était regroupé aux abords et l’indéniable caractère fortifié signifiait bien la dimension nobiliaire et militaire du pouvoir exercé par les Hospitaliers. En tant que seigneurs éminents, ces derniers avaient la possibilité de lever la cavalcade à la réquisition du comte de Provence, tandis que le château de Manosque renfermait un armement conséquent.107 Pourtant, si ces châteaux jouèrent un véritable rôle militaire, c’est davantage au temps des guerres de religion qu’à l’époque où ils étaient encore tenus par les chevaliers de l’Hôpital. Mais qu’importe. On sait depuis longtemps qu’il ne faut en rien négliger le symbolisme de l’architecture castrale. Comme l’a rappelé Alain Salamagne, fossés, murs, pont-levis, créneaux et mâchicoulis constituent des “invariants plastiques” mis en œuvre pour symboliser la puissance seigneuriale.108 Alors que la complexité du programme architectural doit signifier la puissance et la richesse du constructeur, le plan quadrangulaire, adopté d’abord pour manifester la domination princière, renvoie à l’idée d’ordonnancement hiérarchique. En cela, à Manosque comme à Puimoisson, les Hospitaliers prétendaient bien incarner la pleine continuité d’un pouvoir d’essence régalienne hérité des comtes de Forcalquier et de Provence.

Notes