Der Begriff „Besatzung“ war 1914 ebenso unbekannt wie „Gasmaske“, „Lebensmittelkarte“ oder „Fliegerbombe“. In der Geschichte Europas waren immer wieder Gebiete von Truppen eines feindlichen Staates eingenommen und nach Beendigung der Kriegshandlungen annektiert oder dem besiegten Staat zurückgegeben worden. Die längste Episode dieser Art begann 1878, als Österreich-Ungarn Bosnien und die Herzegowina besetzte – mit Zustimmung der internationalen Gemeinschaft sprach man damals von „Verwaltung“. Das Provisorium dauerte dreißig Jahre, bis sich die Habsburgermonarchie 1908 unter stürmischen Protesten Sarajevo und die umliegenden Gebiete einverleibte.

Juristen versuchten seit Langem, den Begriff und mit ihm die Pflichten der neuen Obrigkeit (die nach dem Völkerrecht keinen Anspruch auf die betroffenen Territorien besaß) gegenüber der Bevölkerung des von ihr verwalteten Gebiets zu definieren. Ein weiteres Problem war der Krieg – wie viel Anstand war realistischerweise von einem Staat zu erwarten, für den das besetzte und meist feindliche Territorium zugleich Frontgebiet war? Der 1899 in Den Haag zu Papier gebrachte Kompromiss verpflichtete die Siegermacht (den Besatzer), Zivilisten und neutrale Institutionen – so gut es eben möglich war – zu schützen. Sie musste die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, durfte keinen Privatbesitz konfiszieren, keine Plünderungen gestatten und nicht nach dem Prinzip der Kollektivverantwortung agieren.

Die Regeln waren also einfach. Freilich konnte niemand ahnen, dass kaum zwei Jahrzehnte später Besatzer Gebiete verwalten würden, die größer als die meisten damals existierenden Staaten waren. Und dies während eines langen Krieges, in dem die Bevölkerung des vorerst siegreichen Staates Hunger litt. Im Hinterland der Ostfronten waren Millionen Menschen von Besatzung betroffen, also unvergleichlich mehr als im Westen, im Rücken der italienischen Front oder im türkisch-russischen Grenzgebiet.

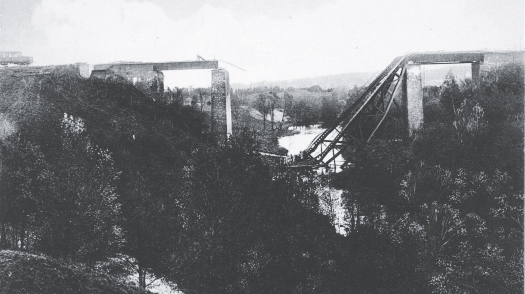

Ostpreußen: zerstörte Eisenbahnbrücke in Darkehmen (heute Osjorks in der Oblast Kaliningrad).

Doch auch, wenn fast jede Einnahme eines Gebietes durch eine feindliche Armee als Besatzung bezeichnet wird, ist nicht jede militärische Landnahme eine Besatzung im engeren Sinne. So etwa, wenn das Eindringen auf fremdes Territorium nur von kurzer Dauer ist, weil der Eindringling wieder hinter die ursprüngliche Staatsgrenze zurückgedrängt wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die serbische Front im ersten Kriegsjahr: Es gelang den österreichisch-ungarischen Truppen nicht, das Land des Gegners dauerhaft zu besetzen, sie drangen nur zeitweilig in begrenzte Gebiete ein. Den größten Erfolg erzielten sie im Dezember 1914, als sie sich für ganze zwei Wochen in Belgrad hielten – de facto einer Frontstadt unmittelbar an der Grenze.

Ein wenig anders verlief das Geschehen im Norden. Im August 1914 eroberte Russland für knapp drei Wochen große Teile Ostpreußens – es war das einzige größere Gebiet des Deutschen Reichs, in das im Verlauf des Kriegs feindliche Truppen eindrangen. Im Süden der Provinz verbrannten während der Kriegshandlungen unter anderen Städten Ortelsburg, Hohenstein und Neidenburg. Auch im Norden und Osten okkupierten die Russen einige Landkreise. Nach mehrwöchigen Kämpfen zogen sich die Invasoren zurück.

Von einer „normalen“ Bestatzung konnte auch im Süden und Norden von Ostpreußen nicht die Rede sein; die sogenannte Winterschlacht in den Masuren im Februar 1915 war das letzte Frontkapitel in der Geschichte der deutschen Ostgebiete im Ersten Weltkrieg. Zu keinem Zeitpunkt wurden die von den Russen besetzten Gebieten einer zivilen Verwaltung unterstellt, überall blieben sie unmittelbares Frontgebiet. Die Bewohner Ostpreußens hatten es deshalb mit einer Militärverwaltung zu tun, sie erlebten den Zustrom von Flüchtlingsmassen, die Nähe der Front sowie die damit verbundenen Zerstörungen, Unglück und Angst. Die deutsche Propaganda verwandelte die Präsenz der russischen Truppen im Nordosten des Landes 1914 in einen großen Trumpf: Geschichten über die Grausamkeit der „Asiaten“, über verbrannte Städte, vergewaltigte Frauen und nach Osten deportierte Zivilisten wurden zum festen Bestandteil der nationalen Kriegserzählung.

Abgesehen von den bei Kämpfen zerstörten Städten vor allem südlich von Allenstein, hatten diese Schreckensgeschichten mit der Realität wenig gemein. 1914 wurden etwas mehr als 100 gewaltsame Tode von Zivilisten bestätigt. Diese Anzahl wurde später von deutschen Journalisten und Publizisten um den Faktor 15 vermehrt. Doch selbst bei einer angenommenen Anzahl von 1500 oder 1600 Toten als Folge wochenlanger Kämpfe unter Beteiligung Hunderttausender Soldaten lässt sich schwerlich behaupten, die russische Besatzung Ostpreußen habe genozidale Züge getragen. Die Einheimischen gaben im privaten Kreis übrigens zu, dass zwar auch die Russen geraubt (vor allem Uhren) und Zerstörungen angerichtet hätten, mehr noch aber die eigenen Landsleute, Flüchtlinge aus anderen ostpreußischen Landkreisen.

Eine „normale“ Besatzung dauerte im Osten eher Jahre als Monate: Lemberg war von Anfang September 1914 bis Ende Juni 1915 von den Russen besetzt, Lodz fast vier Jahre von den Deutschen, Warschau und Lublin von August 1915 bis Kriegsende, Wilna ebenfalls über drei Jahre, Belgrad etwas kürzer, Bukarest zwei Jahre, Riga das ganze letzte Kriegsjahr. In den Städten bedeutete die Besatzung einen weitaus größeren Einschnitt als auf dem Land, wo das Auftauchen „des Russen“, „des Deutschen“ oder „des Österreichers“ meist keine größeren Veränderungen mit sich brachte.

Der britische Menschenrechtsexperte Hugo Slim unterscheidet sieben Formen von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten: 1. Tötungen, Verwundungen und Folter, 2. Vergewaltigungen, 3. Deportation und Zwangsarbeit, 4. Pauperisierung, 5. Hunger und Krankheiten, 6. emotionale Verluste, 7. Spätfolgen, Verluste und Vertreibungen.1 Der Erste Weltkrieg ersparte den Menschen in Ostmitteleuropa und auf dem Balkan keine dieser Erfahrungen, die oft komplizierte und ganz verschiedene Gestalt annahmen. Betrachten wir etwa das Leid der Bevölkerung, die der Krieg zu Hause heimsuchte, und ihre Versuche, diesem Leid zu entgehen oder wenigstens seine Folgen zu mindern. Was geschah zwischen dem Abzug der eigenen Truppen und der Errichtung einer neuen (bzw. der Restitution der alten) Ordnung? Als Leitfaden dienen uns Tagebücher und Erinnerungen, die den kurzen, aber intensiven Zeitabschnitt des Vorbeizugs der Front und des Beginns der Besatzung dokumentieren.

Jahrmarkt im von den Russen verlassenen Ortelsburg (Szczytno).

Dem Eintreffen des Krieges gingen dunkle Ankündigungen und Zeichen voran:

Als ich in Myślenice […] einen besonders hartnäckigen Propheten fragte, worauf er seine Behauptungen stütze, sagte er, seit zwei Wochen heulten alle Dorfhunde in Richtung Osten, das sei ein deutlicher Vorbote des Krieges. Ein anderer sagte, seit Tagen sehe man am östlichen Nachthimmel einen roten Streifen, der zuvor nicht da gewesen sei. Einen solchen Streifen hätten die Menschen wenige Wochen vor Ausbruch des preußischen Krieges gesehen. Im Landkreis Dąbrowa sagte der alte und sehr vernünftige Bauer Mleczko voller Überzeugung, schon seit einem Monat ginge nachts ein ungeheures Weib in roten Gewändern auf dem Friedhof um, das sei das Vorzeichen eines großen und blutigen Krieges.2

Die erste Bestätigung all dieser Vorahnungen lieferten die Aushänge und Zeitungssonderausgaben mit der Nachricht von der Mobilmachung. Bald kündeten weitere, weitaus erdverbundenere Erscheinungen vom Nahen der Front. Die Leute hörten von in der Nähe geschlagenen Schlachten. Derlei Nachrichten waren fast immer in amtlich-optimistischem Ton gehalten, doch jeder halbwegs gescheite Leser konnte auf der Landkarte feststellen, dass die Front sich nicht entfernte, sondern näher rückte. Die Czernowitzer Allgemeine Zeitung druckte noch am 29. August 1914 Frontberichte unter dem Titel „Siege über Siege“. Zwei Tage später verließ der Statthalter der Bukowina die Stadt und die österreichisch-ungarische Armee begann mit der Sprengung der Brücken über den Prut. Anfang September waren die Einwohner von Czernowitz allein in der Stadt, die österreich-ungarischen Soldaten waren abgezogen, die russischen noch nicht eingetroffen. Um Czernowitz herum erhob sich der Rauch brennender Dörfer.

Das Sprengen von Brücken, Niederbrennen von Bahnhöfen und Zerstören von Bahnlinien war fester Bestandteil eines jeden Rückzugs. Für die Pioniere war dies sicher eine leichtere Arbeit als das Errichten von Brücken, Straßen oder Feldbahnen. Bisweilen auch eine freudigere. Harry Graf Kessler beobachtete Ende Oktober 1914, wie Soldaten die Gebäude des Güterbahnhofs von Piotrków Trybunalski sprengten: „Bemerkenswert der Genuß, den es jedem einzelnen Pionier zu bereiten schien, Scheiben, Bogenlampen, Uhren u. s. w. zu zertrümmern. Etwas vom Kind kam heraus.“3 Umgekehrt gehörten die provisorische Reparatur von Gleisanlagen und die Wiederherstellung von Bahnverbindungen zu den ersten Maßnahmen der Eroberer. In Gegenden, die mehrfach besetzt und befreit wurden, sicherten diese Arbeiten – die anders als das Ausheben von Schützengraben zumindest in den ersten Kriegsmonaten bezahlt wurden – Einwohnern und Spezialisten Beschäftigung und Einkommen. Aus Sandomierz zogen sich die Russen im August 1914 so schnell zurück, dass sie nicht mehr dazu kamen, Gleise und Brücken zu zerstören. Das taten dann die Österreicher am Ende der ersten, mehrwöchigen Besatzung. Am 22. September gelang es den Russen, die in der Zwischenzeit Sandomierz zurückerobert hatten, die Brücke zu reparieren und mit der Instandsetzung der Bahnlinie zu beginnen. Sie errichteten eine weitere Brücke aus Pontons. Kurz darauf zerstörten sie beide wieder, um den Vormarsch der zurückkehrenden deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen aufzuhalten. Mitte Oktober hatten österreichische Ingenieure die Gleise provisorisch repariert und nahmen die Bahnlinie in Betrieb. Eine Woche später, als wieder Kosakeneinheiten auf Sandomierz vorrückten, begannen die Österreicher mit der systematischen Zerstörung der eben erst reparierten Gleise und Anlagen. Am 28. Oktober sprengten sie, kurz bevor sie die Stadt verließen, die Bahnwerkstätten und rissen die Brücken ab. Tags darauf machte sich der Geistliche Józef Rokoszny auf, um die neuesten Zerstörungen zu begutachten. Am Bahnhof traf er schon wieder auf Bahnarbeiter, die von den Russen aus Dęblin herbeigeholt worden waren. Sie brauchten kaum eine Woche, um die Bahnverbindung nach Radom wiederherzustellen.4

Irgendwann zog dann die Front durch die Dörfer und Städte Galiziens, Kongresspolens, Serbiens oder Rumäniens. Augenzeugenberichte vermitteln den Eindruck einer allumfassenden Zerstörung. Doch so brutal der Krieg auch war – er gelangte nicht überall hin. Aus verständlichen Gründen zogen die Schlachtfelder größere Aufmerksamkeit auf sich als die von Kämpfen und Bombardements verschont gebliebenen Gebiete. Um die Proportionen richtig zu gewichten, muss man zwischen den Zeilen lesen und auf Details jenseits der apokalyptischen Visionen achten. So notierte Harry Graf Kessler, der vom Rücken seines Armeepferds aus das verlassene Kongresspolen betrachtete, ganz Polen sei, „wie es scheint, eine wüste Stätte, apokalyptisch verwüstet von den beiden feindlichen Mächtegruppen“.5 Trotzdem fand er für die Nachtruhe so gut wie immer ein heil gebliebenes Dach über dem Kopf. Ein gutes Beispiel einer sehr emotionalen Schilderung ist Kardinal Kakowskis Bericht über eine Bahnfahrt nach Einnahme des Königreichs Polen durch die Deutschen im Frühjahr 1915. Bei der Lektüre sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Umgebung zu den am schlimmsten verwüsteten Gebieten gehörte:

Alle Bahnhöfe und Bahngebäude […] zerstört. Die Eisenbahnwerkstätten in Warschau und Pruszków, desgleichen die Fabrikgebäude in Żyrardów verbrannt. Die Wälder des Grafen Sobański hinter Żyrardów teils gefällt, teils beschädigt. […] Je näher die Kampflinie, desto größer die Verwüstung. Das Getreide am Halm schwarz vom Giftgas. Die Kapelle in Radziwiłłów bombardiert. Dicht an den Gleisen von Schrapnellen abgerissene Kiefernkronen, die Kiefern in der Mitte gebrochen, ohne Rinde. Die Erde aufgewühlt von Geschossen, alle paar Schritte ein tiefer Krater. Der Wald der Länge und der Breite nach von Schützengräben durchschnitten. Unmittelbar an der Bzura tiefere, zum Schutz vor Geschossen überdachte Stellungen. Am gegenüberliegenden Ufer einige Hundert Meter zurückgesetzt deutsche Stellungen. Auf den Feldern mannshohes Unkraut und Gras. Hier und da Ruinen von gesprengten Behausungen und Wirtschaftsgebäuden. Ein wahrlich wüstes Land! Wer die Steppe nicht kannte, hätte sich bei diesem Anblick eine Vorstellung machen können. […] von unter der Erde, über der Raben und Krähenschwärme kreisten, stieg Leichengeruch auf. Je weiter wir uns von der Bzura entfernten, desto weniger Zerstörungen sahen wir. Ab Skierniewice waren wieder bestellte Felder zu sehen. Skierniewice hatte trotz Bombardements sein altes Aussehen bewahrt. Łowicz hatte wenig gelitten. Das Kollegiatstift war heil geblieben. Hinter Łowicz einige verbrannte Dörfer. Entlang der Bahnstrecke einzelne Gräber oder Massengräber. Die wunderschönen Kirchen in Zduny und Złaków mit ihren hoch aufragenden Türmen waren teilweise zerstört. Das von Kugeln beschädigte Dach war mit Stroh gedeckt. Erst in Krośniewice sah man Menschen arbeiten. Ein wunderbares Land, doch es bietet einen traurigen Anblick.6

Am meisten betroffen waren die Orte, die an Straßen lagen, auf denen sich die Armee bewegte. Extremfälle waren unmittelbar an der Frontlinie gelegene Dörfer und Städte, die ins Artilleriefeuer gerieten. Die größte von ihnen war Belgrad, die wohl am schlimmsten zerstörte Gorlice (von den Folgen des deutschen Dauerbeschusses war schon die Rede). Schwere Schäden erlitten die Hafenstädte Bulgariens (das damals nicht nur ans Schwarze Meer, sondern auch an die Ägäis grenzte), die aus der Luft und vom Wasser von Russen, Franzosen und Briten bombardiert wurden. Die Einwohner dieser Städte waren nicht Beobachter der heraufziehenden Katastrophe, sondern ihre Opfer. Wer konnte, suchte sein Heil in der Flucht, die aber bisweilen in noch größeren Schwierigkeiten endete. In Kriegstagebüchern und Erinnerungen sind Zivilisten, die mit der Armee flohen, gleichsam Statisten, die nicht aktiv an den Kämpfen teilnehmen, aber durch ihre Anwesenheit der Situation zusätzliche Dramatik verleihen. Der russische Kavallerist Andrej Lobanov-Rostovskij schildert die panische Flucht polnischer Bauern während der Schlacht bei Opatów im Herbst 1914:

Die Verwirrung unter den Bauern war unbeschreiblich. Frauen und Kinder schrien vor Angst, Männer versuchten, ihre in Panik geratenen Zugtiere zu halten, und eine hysterische Frau klammerte sich an mein Pferd und rief: „Herr Offizier, wie kommt man am sichersten hier heraus?“, was ich aus naheliegenden Gründen nicht anders beantworten konnte, als sehr allgemein in eine Richtung zu weisen. Ein Mann, der drei störrische Kühe vor sich hertrieb, konnte sie gerade rechtzeitig auf einen Nebenweg führen, um zu erleben, wie auch dort Granaten einschlugen. Er machte kehrt, nahm einen anderen Weg, der aber genauso unter Beschuss lag, woraufhin er schließlich ganz die Fassung verlor und in sein brennendes Dorf zurückeilte.7

Das Schicksal der Flüchtlinge, die aus ihren zerstörten Häusern unmittelbar in die Wirren der tobenden Schlacht gerieten, war tragisch, aber es war nicht die Norm. Szenen wie die von Lobanov geschilderten gab es in den Gegenden, in denen die heftigsten Kämpfe stattfanden. Jenseits davon hatte der Krieg weit weniger gravierende Folgen für die Zivilbevölkerung, zumal angesichts der Verwüstung der Region im nächsten Weltkrieg. Zwar gab es zahlreiche Zerstörungen, doch außer Belgrad und Czernowitz war in den Jahren 1914–18 keine größere Stadt Ostmitteleuropas Ziel von systematischem und dauerhaftem Artilleriebeschuss. Die serbische Hauptstadt wurde nach Kriegsausbruch mehr als ein Jahr lang immer wieder bombardiert, sie war vorübergehend vom Feind besetzt, Zehntausende Kriegsgefangene, Kranke und Verwundete vegetierten dort vor sich hin. Als die k. u. k. Truppen im Oktober 1915 zum zweiten Mal in die Stadt einrückten, waren von den 90.000 Vorkriegseinwohnern noch 7000–12.000 übrig. Aber Belgrad war eine Ausnahme. Im Ersten Weltkrieg übergaben die Besiegten größere Städte in der Regel kampflos. Für die Militärs war es vorerst noch unvorstellbar, Zivilisten, Frauen und Kinder einer Belagerung, Bombardierungen, Hunger oder Straßenkämpfen auszusetzen. Als es im Juni 1915 bei der Rückeroberung Lembergs durch die österreichisch-ungarische Armee im Stadtzentrum zu einem zufälligen Schusswechsel zwischen der russischen Nachhut und einer k. u. k. Patrouille kam, waren die Zeitungen empört: Wie konnte es zu einer für Unbeteiligte so gefährlichen Situation kommen? In den meisten Städten verlief der Durchzug der Front anders und die Gefahren für Leben und Besitz ihrer Einwohner waren nicht immer eine unmittelbare Folge von Kampfhandlungen.

Als der Geschützdonner nicht mehr zu überhören war und die ersten Soldaten zerschlagener Einheiten und Deserteure in den Straßen auftauchten, wurde es immer schwerer, den Glauben an einen günstigen Kriegsverlauf aufrechtzuerhalten. Die Nervosität wuchs, die geringsten Anlässe lösten Panik aus. So auch am 27. August 1914 in Lemberg. Auf den Ruf: „Die Russen kommen!“

strömten von Jałowiec und dem Łyczakowska-Tor Massen ins Stadtinnere. Rekruten und Reservisten stürzten aus den Kasernen, Lastkutschen, Fuhrwerke und andere Gefährte setzten sich in Bewegung. Die Frauen packten ihre Kinder und liefen unter dem Einfluss der Massenpsychologie blindlings und ohne groß nachzudenken unbekleidet und barfuß zum Bernhardinerkloster und verbreiteten unterwegs Panik und Entsetzen. Das Klappern der hastig heruntergelassen Rollläden verstärkte den Lärm und das Durcheinander. Von der Antonius-Kirche bis zum Plac Cłowy sammelten und drängten sich unzählige Männer, Frauen und Kinder, Soldaten mit und ohne Waffen, Fuhrwerke, Automobile, Straßenbahnen und freigelassene Pferde zu einem dichten, durch den eigenen Druck gelähmten Ganzen.8

In diesem Fall handelte es sich um einen falschen Alarm. Erst einige Tage später zogen die geschlagenen und müden österreichisch-ungarischen Truppen auf ihrem hastigen Rückzug durch Lemberg. Unterdessen verließen zahlreiche Staatsbeamte und Teile der lokalen Eliten die Stadt, darunter die Hälfte der 100 Mitglieder des Stadtrats. Aus der fünfzehnköpfigen jüdischen Fraktion blieben nur drei Ratsherren. So war es in fast allen Großstädten. Je vermögender die Bürger waren, desto weniger waren sie bereit, die Gefahren der Besatzung mit ihren Landsleuten zu teilen. Im Sommer 1915 etwa verließen zusammen mit den Russen viele polnische Großgrundbesitzer aus bedeutenden Familien – Włodzimierz und Seweryn Czetwertyński, Maurycy Zamoyski, Ksawery Branicki, Józef Potocki – und andere vermögende Warschauer wie der Bankier Leopold Julian Kronenberg die Stadt. Der Warschauer Kurier Narodowy vermerkte kritisch: „Es blieben die weniger Vermögenden und Ruinierten.“9

Zu den Dingen, auf die man bei der Evakuierung von Ämtern besonders achtete, gehörte die Sicherung von staatlichen und privaten Bankeinlagen sowie von Dokumenten. Dieser Teil der Evakuierung verlief anfangs recht ruhig und vorschriftsmäßig. So etwa im Sommer 1915 in Warschau:

[D]ie Evakuierung, wenngleich nicht allzu eilig, […] schreitet doch stetig und recht systematisch voran. Als Erstes wurden unsere Krankenhäuser evakuiert, dann die Frauen der Beamten, jetzt nach und nach oder teilweise einige Ämter, die Gerichte, der Zoll, das Finanzamt usw. Privatbanken und Kreditgesellschaften wurde vorgeschlagen, sie sollten die nicht im Zahlungsverkehr erforderlichen Mittel in Sicherheit bringen – das lehnten jedoch alle ab.10

Als letzte Amtshandlung verbrannten die abziehenden Beamten alle Dokumente und zahlten sich das Gehalt für einige Monate im Voraus aus. Andere ausstehende Rechnungen wurden meist nicht mehr beglichen. In Lemberg erhielten die Staatsbeamten Ende August kein Gehalt, auch Alters- sowie Witwen- und Waisenrenten wurden nicht mehr ausgezahlt. Auch in den Teilen Kongresspolens, aus denen sich die Russen im August 1914 vorübergehend zurückziehen mussten, dachte man nur an vier Monatsgehälter für die Militärs und drei für die Staatsbeamten. Lehrer und Priester erhielten keinen Groschen.11

Die Evakuierung der Beamten (darunter auch Eisenbahner und Postler) war für die Zivilbevölkerung ein untrügliches Zeichen, dass die Dinge schlechter standen, als die Zeitungen verkündeten. Der Maler Tadeusz Dowgird (Tadas Daugirdas) beobachtete im Sommer 1915 den Machtwechsel in seiner Heimatstadt Kowno. Am 15. August schlugen dort die ersten deutschen Geschosse ein. Die russische Artillerie in der Festung Kowno erwiderte das Feuer und nichts deutete darauf hin, dass die Verteidiger an Rückzug dachten. Doch schon am nächsten Tag eilten Ärzte, Postbeamte, Staats- und Stadtpolizisten mit gepackten Koffern zum Zug nach Wilna. Nach einigen Stunden stieß der Festungskommandant hinzu. Als der Stadtrat verzweifelt bei der Kommandantur nachfragte, wie man sich beim Einmarsch der Deutschen zu verhalten hätte, war in Kowno schon niemand mehr, der es ihnen hätte sagen können. Als Dowgird am darauffolgenden Morgen durch die Stadt spazierte, um die Zerstörungen zu betrachten, fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf:

Auf dem Weg zur Iwanowstraße wurde ich vor dem städtischen Garten von der Feuerwehr eingeholt, die in Richtung griechisch-orthodoxe Kathedrale fuhr. Ich vermutete, daß sie einen Brand in der Nähe des Petersberges löschen wollte; dort brannte nämlich die Dragonerkaserne. Die Wehr fuhr jedoch nur zum Gasthof Lewinsohn, kehrte hier um und begab sich zur Wilkomir-Chaussee. Als sie an mir wieder vorbeifuhr, bemerkte ich, daß sämtliche Gerätewagen und Spritzen mit allerlei Hausgerät beladen waren, und daß zwischen den Feuerwehrleuten Frauen und Kinder saßen. Auf dem ersten Wagen fuhr, neben dem Fahrer stehend, der Brandmeister.12

Sobald ihnen klar wurde, dass der Feind nahte, flohen auch die Bevölkerungsgruppen, die am ehesten Repressionen und Willkür der Eroberer befürchten mussten. Von den mehr als 200.000 Einwohnern Lembergs floh in den ersten vier Kriegswochen rund ein Viertel. Die meiste Angst hatten die Juden – von 57.000 blieben 40.000. Von noch größerem Ausmaß war die Flucht vor den Besatzern im letzten Quartal 1916 in Rumänien. Durch Rekrutierung und Flucht verringerte sich die Anzahl der Einwohner im besetzten Teil des Landes von mehr als 4,2 Millionen auf nicht ganz 3,5 Millionen. In Österreich-Ungarn gab es proportional weitaus weniger Flüchtlinge – vor allem aus Galizien und der Bukowina –, die Schätzungen schwanken zwischen 500.000 und 1.300.000.

Nicht ohne Grund waren viele der Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina, die 1914 Wien und andere Städte des österreichischen Hinterlands überschwemmten, Juden. Sie fürchteten Pogrome der Kosaken. Weniger rational waren die Ängste der Einwohner Ostpreußens. Die Anzahl von angeblich 800.000 Menschen, die vor dem „Kosakenterror“ flohen, scheint angesichts der wenigen bestätigten Fälle von russischen Kriegsverbrechen unverhältnismäßig hoch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Teil der Bevölkerung sicherer gewesen wäre, wenn er zu Hause geblieben wäre. Auch auf der anderen Seite der Front ging die Angst um. Auf die Kunde vom Herannahen der Österreicher traten in Chełm und Umgebung ganze russisch-orthodoxe Gemeinden die Flucht an. Während der zweiten österreichisch-ungarischen Invasion in Serbien floh die Zivilbevölkerung in Massen, weil sie ähnlich brutale Repressionen wie einige Monate zuvor befürchtete.

Was brachte die Menschen dazu, freiwillig zu fliehen oder sich in Wäldern zu verstecken, bis die Situation sich beruhigte? Zum einen waren es die natürliche Vorsicht und die Berichte über Verbrechen des Feindes, zum anderen war es aber auch Panik. Zudem gab es konkrete Ängste, die in den Quellen freilich nicht direkt angesprochen werden. Unabhängig von der jeweiligen Front fällt die häufige Abwesenheit von Männern und jungen Frauen ins Auge. In den Bauernhäusern, aus denen man die nötigsten Vorräte und den wertvollsten Besitz entfernt hatte, blieben meist nur ältere Bäuerinnen und Greisinnen zurück. Das war natürlich kein Zufall. Den an Ort und Stelle gebliebenen Bauern drohten beim geringsten wirklichen oder eingebildeten Ungehorsam der Tod durch Erschießen oder den Strang. Wincenty Witos, der seinen Besitz gegen Kosaken verteidigte, entging diesem Schicksal: „Um ein Haar hätten mich die Soldaten mit ihren Säbeln totgeschlagen, aus Rache dafür, dass ich ihnen nicht mein Pferd geben wollte und während des Gerangels um das Tier einem Kosaken so ins Gesicht geschlagen hatte, dass er zu Boden ging. Weil ich weitere Vergeltung fürchtete, machte ich mich gleich auf Richtung Tarnów.“13 Den Hof ließ er in der Obhut seiner Frau zurück. Was sich weiter dort abspielte, wissen wir nicht – die Gattin des künftigen Ministerpräsidenten führte kein Tagebuch.

Flüchtlinge aus Maramure. im nordöstlichen Grenzland Ungarns auf der Rückkehr nach Beendigung der kurzen russischen Besatzung.

Die häufige Abwesenheit junger Frauen beim Durchmarsch von Truppen war indessen durch die Gefahr von Vergewaltigungen begründet. Wie oft es dazu kam, ist schwer zu sagen, weil weder Täter noch Opfer wollten, dass entsprechende Vorfälle bekannt wurden. Charakteristisch scheint in diesem Kontext ein Tagebucheintrag von Helena Seifert-Jabłońska. Im Oktober 1914 spricht sie mit einer älteren Bäuerin, die mit ihrer Schwiegertochter und den Enkeln aus der Gegend von Medyka evakuiert worden war. Die Bäuerin erzählt von dem Leid, das der Familie von Russen wie von k. u. k. Gendarmen angetan wurde. An einer Stelle ihrer Erzählung erwähnt sie kurz, dass die „Russen“, als sie ins Dorf gekommen seien, nicht nur das Haus geplündert, sondern auch „die Schwiegertochter malträtiert“ hätten.14 Stanisław Srokowski erwähnt einen Fall aus der Zeit der ersten russischen Besetzung Galiziens:

Eine Horde von Dagestaner Kosaken und Tschetschenen mordete und verwundete die ruhigen Einwohner und vergewaltigte auf schändliche Weise Frauen und minderjährige Mädchen. Allein in Mielec vergewaltigten die Russen 16 Gymnasiastinnen. Sie schossen auch auf Frauen, die sich ihnen nicht hingeben wollten, und sogar auf Kinder, wenn sie schrien.15

In einem anderen Bericht über die Gegend von Tarnów in der Zeit der russischen Invasion lesen wir:

Die Frauen und Kinder in den Dörfern waren während der ganzen Zeit […] vielen Gefahren ausgesetzt, den meisten aber ganz zu Beginn, als die Kosaken zu grassieren begannen. Sie versteckten sich in fremden Häusern, wo mehr Menschen waren, sie flüchteten in die Stadt, verbargen sich in den Kellern – im Falle eines Überfalls leisteten sie Widerstand wie die heiligen Jungfrauen oder Matronen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Es gab Tausende, die alles in Kauf genommen hätten, selbst den Tod, um Gott nicht zu beleidigen, ihre Seele nicht zu beflecken.16

Auf der Grundlage ähnlicher, oft lediglich andeutender Schilderungen vermuten Historiker, dass im russisch besetzten Galizien Vergewaltigungen an der Tagesordnung waren und dass Jüdinnen zu den am schlimmsten betroffenen Opfern zählten.17 Ihre Tragödie steht in Erinnerungen und amtlichen Berichten oft im Hintergrund, weil nicht sie als Opfer russischer Willkür galten, sondern ihre Ehemänner, Söhne und Brüder, die sie verteidigten und von den Kosaken getötet wurden. Nicht zuletzt deshalb drängten jüdische Flüchtlinge in die größeren Städte, die sie – zu Recht – für sicherer hielten als ihre heimischen Schtetl. Man schätzt, dass sich allein in den beiden größten Zufluchtsorten jüdischer Flüchtlinge, Wien und Warschau, 1916 jeweils 80.000 Menschen aufhielten.18

Weil Ungarn nur einen kleinen Teil der Flüchtlinge aufnahm, konzentrierte sich das Problem der „anderen“ auf die cisleithanischen Länder und die tschechischen Gebiete. Anfang Juni 1915 erhielten in Cisleithanien mehr als 500.000 Flüchtlinge und Evakuierte (170.000 Polen, 266.000 Juden und 72.000 Ruthenen) staatliche Hilfen.19 In den österreichischen, böhmischen und mährischen Städten mischten sich Angst vor durch die Fremden eingeschleppten Krankheiten mit Neid, weil die Neuankömmlinge aus dem Osten untätig herumsaßen, während die Einheimischen nicht nur für sie arbeiten, sondern auch die immer knapperen Vorräte mit ihnen teilen mussten. Im Frühjahr 1915 meldete die Wiener Polizei: „Man sagt, die jüdischen Flüchtlinge tun nichts, als die übrige Bevölkerung aussaugen, sich vom Staate unterstützen lassen und ansonsten ein behagliches Leben zu führen.“ Zur Erklärung: Die Flüchtlinge erhielten damals vom Staat 21 Kronen im Monat. Unqualifizierte Arbeiterinnen – die niedrigste soziale Stufe – verdienten 50 Kronen pro Monat. Im Juli 1917, als der Satz inflationsbedingt auf 10,50 Kronen pro Woche angestiegen war, kostete ein Kilo Mehl 22 Kronen.20

Zwischen Hinterland und besetzten Gebieten herrschte in dieser Hinsicht Gleichheit: Überall unterschied man zwischen den „Seinen“, das heißt kranken oder auf Sozialhilfe angewiesenen Stadtbewohnern, und den oft als „Ausreißern“ bezeichneten Flüchtlingen. Im besetzten Lemberg wurden im Frühjahr 1915 die „Huzulen“ zum Symbol für das – in Gestalt ansteckender Krankheiten – von außen eingeschleppte Leid. Der Kurjer Lwowski veröffentlichte regelmäßig Statistiken, die unwiderlegbar den Zusammenhang zwischen Flüchtlingszustrom und Epidemiegefahr in der Stadt aufzeigten.21 Anfang 1917 untersagte die Prager Stadtverwaltung Flüchtlingen aus Galizien und der Bukowina aus, wie es hieß, Sorge vor der Ausbreitung von Typhus die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Verfügung wurde erst auf Druck staatlicher Stellen und Protesten jüdischer Organisationen wieder aufgehoben.22 In Warschau und Wien baten Bürger um die Verlegung der Flüchtlinge, weil diese nicht nur Krankheiten, sondern auch Unmoral verbreiteten. Als Antwort auf eine dieser Petitionen soll Franz Joseph I. gesagt haben, wenn es seinen geliebten Wienern zu eng werde, stelle er den galizischen Flüchtlingen gern Schloss Schönbrunn zur Verfügung. Doch auch diese Intervention beruhigte die Lage nur kurz.

Die Konsequenzen der Umsiedlungen des Ersten Weltkriegs konnten zunächst als vorübergehende Kriegsfolge erscheinen. In Wirklichkeit schrumpfte durch Flucht und Deportationen nicht nur die Bevölkerung, sondern es kam auch zu einem Wandel in der Bevölkerungsstruktur: In Warschau sank die Anzahl der Einwohner um rund 20 Prozent. Weil weitaus mehr Christen – überwiegend römisch-katholisch – flohen als Juden, stieg deren Anteil an der Bevölkerung von 38 Prozent (1914) auf 45 Prozent (1917). Im polnisch-weißrussischen und polnischukrainischen Grenzgebiet betraf die „Völkerwanderung“ eher russisch-orthodoxe Christen als Katholiken. Infolgedessen war der Anteil polnischer Einwohner in den künftigen deutschen und österreichisch-ungarischen Besatzungsgebieten unerwartet hoch.

Nicht alle Umsiedlungen waren freiwillig. So wurden Häftlinge oder der Begünstigung des anrückenden Gegners verdächtigte Internierte zusammen mit den Beamtenkadern in die Etappe verbracht. Auf Befehl des russischen Stabschefs und notorischen Antisemiten Nikolai Nikolajewitsch Januschkewitsch wurden aber auch die Juden aus dem unmittelbaren Frontgebiet ausgesiedelt. Ab 1915 nahmen diese Aktionen mitunter massenhafte Ausmaße an. Nach der Niederlage bei Gorlice beschleunigten die russischen Behörden die Zwangsumsiedlung der deutschen Kolonisten aus dem Chełmer Land, betroffen waren insgesamt mehrere Zehntausend Menschen. Damals versuchten die Russen auch, wie schon erwähnt, fast die gesamte Bevölkerung der Gebiete, aus denen sie abzogen, zur freiwilligen Evakuierung zu bewegen. Resultat war eine wahre Völkerwanderung, die umso tragischer ausfiel, als die Häuser der Flüchtlinge meist von russischen Soldaten niedergebrannt wurden. Der Abtransport der Juden bedeutete ein zusätzliches Problem, weil das sogenannte Siedlungsgebiet, in dem die jüdische Bevölkerung leben durfte, auf die (einst zur Republik Polen gehörigen) westlichen und südwestlichen Gouvernements begrenzt war. Mit dem Vorrücken der Deutschen gerieten immer größere Teile dieses Gebiets unter Besatzung und die Territorien, in denen rechtmäßig Juden angesiedelt werden konnten, schmolzen rasch zusammen. Im Mai 1915 meldeten die Gouverneure aus Mogilew, Poltawa und Jekaterinoslaw, es gebe keinen Platz mehr, während über Nebenstrecken in Güterwaggons gepferchte Juden aus dem Gouvernement Kowno eintrafen. Bald brach unter den Ausgesiedelten Typhus aus. Letztlich beugte sich das Militär dem Druck der Zivilverwaltung und beendete die Aussiedlung „verdächtiger“ Juden.23 Insgesamt deportierte die abrückende zaristische Armee mindestens 750.000 Polen, 300.000 Litauer, 250.000 Letten, 500.000 Juden und weit über 100.000 Deutsche ins russische Landesinnere. Kurland verlor zwei Drittel seiner Bevölkerung, das künftige Litauen proportional, das künftige Estland sowie das Königreich Polen deutlich weniger.

Die Bevölkerung der Städte und Kleinstädte blieb weitestgehend von Evakuierungen verschont. Dafür sollte vor allem sie am eigenen Leib erfahren, was der plötzliche Wechsel der Staatsangehörigkeit bedeutete. Die Verwandlung des Hinterlands in besetztes Gebiet verband sich fast immer mit einer Übergangszeit. Zwischen dem Abrücken der Verteidiger und dem Einmarsch der künftigen Besatzer vergingen oft viele Stunden, mitunter Tage. Das war die gefährlichste Zeit für Besitz und Gesundheit der Einwohner. Auf dem Land kannten die Menschen einander, Raub und Vergewaltigung hatten Gesicht und Namen. In der Stadt musste man nur ein paar Straßen weitergehen, um zur anonymen Gestalt zu werden. So kam es in so gut wie allen größeren Städten mit dem Abzug der alten Herrschaft zur abrupten Zunahme von Diebstählen, Einbrüchen und Gewalttaten. Banden von jungen Männern oder Heranwachsenden raubten, was sie konnten. Wer etwas zu verlieren hatte, bemühte sich, wenigstens ansatzweise Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Manchmal benannten die mit der eigenen Armee abrückenden Vertreter der Kommunalverwaltung Nachfolger, manchmal blieb die bisherige Polizei vor Ort zurück, manchmal organisierten Bürger auf die Schnelle „Milizen“ oder andere Wachdienste, um die Stadt vor Anarchie zu bewahren. Das verbreitete Gerücht von einer Explosion der Gewalt war sicher übertrieben, der Anstieg der Kriminalität nahm keineswegs apokalyptische Ausmaße an, gleichwohl war das Gefühl der Bedrohung allgegenwärtig.

In Kongresspolen schlug die Stunde der Bürgerkomitees, deren Aufgabe bis dahin die Fürsorge für Bedürftige und der Betrieb von Suppenküchen gewesen waren. Sie waren das einzige von der Obrigkeit gestattete Surrogat kommunaler Selbstverwaltung gewesen. In den größeren Städten Galiziens, Serbiens und Rumäniens sowie in den Westgouvernements des russischen Imperiums hatten Bürgermeister und Stadtpräsidenten diese Aufgabe erfüllt. Dabei waren sie keiner geringen Gefahr ausgesetzt gewesen. So wurden die Präsidenten von Czernowitz und Lemberg – den größten 1914 von russischen Truppen eroberten Städten – von den Russen nach Osten verschleppt und kehrten erst 1917 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die Heimat zurück.

Die beiden Stadtoberhäupter – Salo Weisselberger aus Czernowitz und Tadeusz Rutkowski aus Lemberg (der das Amt als Stellvertreter des abwesenden Józef Neumann ausübte) – gehörten zu den ersten Kommunalpolitikern, die ihre Städte halbwegs geordnet aus der Herrschaft eines Monarchen in die Hände des nächsten überführten. Dabei regierten die Städte sich für kürzer oder länger praktisch selbst, ohne übergeordnete staatliche Instanz. Diese Zeit der „Bürgergesellschaft“ barg viele Gefahren, denen die Selbstverwaltung vorzubeugen versuchte. Weisselberger und Rutkowski konzentrierten sich zunächst jeweils darauf, das Chaos und die Panik unter Kontrolle zu bringen, die nach der Flucht von Armee und Beamtenschaft ausgebrochen waren. Sie schufen Bürgerwehren, die meist unbewaffnet oder nur mit Hiebwaffen ausgestattet waren. Diese Wehren wachten über die öffentliche Ordnung sowie über die Einhaltung der amtlich festgesetzten Höchstpreise. Diesem Vorbild folgten mit leichter Verzögerung auch andere Städte in vergleichbarer Situation. In Warschau verhandelte nach dem Abzug der Russen das Bürgerkomitee mit den Deutschen über die Modalitäten der Machtübergabe, während die dem Komitee unterstellte Bürgerwehr für Ordnung sorgte. In Piotrków, Sandomierz und anderen kleineren Städten übernahmen Feuerwehrleute (die anders als ihre Kollegen aus Kowno vor Ort geblieben waren) polizeiliche Aufgaben. Auf dem Land war die Schaffung derartiger Formationen eine Frage der Initiative der lokalen Eliten. Von Glück reden konnten die Bewohner von Wierzchosławice, deren Ortsvorsteher nach dem Einmarsch der Russen und in Absprache mit der russischen Führung eine Bürgerwehr aufstellte. Ihre Präsenz half, die Exzesse der Militärs in Grenzen zu halten.24 Im an der Frontlinie gelegenen Belgrad wurde hingegen keine Übergangsverwaltung eingerichtet. Wie erwähnt, war die Stadt von schwerem Artilleriebeschuss betroffen (insbesondere die unmittelbar an Save und Donau gelegenen Viertel), von den 90.000 Vorkriegseinwohnern war nicht einmal ein Fünftel geblieben. Die einrückenden Deutschen und Österreicher fanden kein Selbstverwaltungsorgan vor, das sie zur Kommunikation mit der einheimischen Bevölkerung hätten nutzen können.

Der meist kurze Zeitraum zwischen dem Abrücken der einen Armee und dem Einmarsch der nächsten strapazierte die Nerven selbst der gelassensten Einwohner. Zwischen dem Beginn einer Besatzung und der Befreiung bestand aus Sicht der Zivilisten kaum ein Unterschied. Beides verband sich mit dem Gefühl der Bedrohung und der Ohnmacht, das in den Tagen des Umbruchs über andere Gefühle dominierte. Vor diesem Hintergrund empfanden viele Menschen das Einrücken auch feindlicher Truppen als Erleichterung: Ein Besatzungsregime schien ihnen besser als das Fehlen jeglicher Herrschaft. Die Erwartungen waren umso düsterer, je mehr ihnen wahre oder erfundene Nachrichten über Niederlagen, Katastrophen oder die Grausamkeit des nahenden Feindes vorangingen:

Plötzlich verbreitet sich die Nachricht, sie seien schon in Włostów, sie kämen von Opatów. Die Leute fragen: Warum rückt hier niemand ein? Die meisten wünschten, es möge endlich jemand einmarschieren, damit es endlich geschehe. Einer sagt sogar: Und wenn’s der Teufel wäre, soll er nur endlich einmarschieren. Andere fragen ironisch: Wie, keiner will Sandomierz erobern? Welche Schande! In so vielen Kriegen spielte Sandomierz eine wichtige Rolle und in diesem gar keine? Sie annektieren sie einfach so wie alle anderen? Wie peinlich! Wir müssen sie provozieren.25

Nicht nur das Warten auf die gegnerische Armee sorgte für Unruhe. Auch vor Ort mangelte es nicht an Gefahren. In Sandomierz plünderten Bauern am Tag nach dem Abzug der Russen die Kasernen. Die Ordnungshüter (also Angehörige der neu geschaffenen Bürgerwehr) fassten nur einen Teil der Täter. Gleiches geschah unmittelbar nach dem Einrücken der Österreicher. Plünderungen unter Beteiligung der örtlichen Bauern und des städtischen Mobs waren die Regel. So auch in Lemberg:

Nach dem Abmarsch der österreichischen Truppen, dem Abtransport der Arrestierten und Verwundeten, nach der Evakuierung der Zivilbevölkerung und dem Durchzug der Trosse der mit ihrem Vieh und ihrer Habe fliehenden Dörfler aus der Gegend um Winniki begannen Diebes- und Räuberbanden, Privatwohnungen, Läden, Kasernen und Bahnlager zu plündern. Hier und da brachen kleinere oder größere Brände aus. Die Horden der Plünderer wurden beträchtlich verstärkt durch Scharen vermeintlich „anständiger“ Arbeiter, Wachleute, Hausmeister, Zuhälter und viertel- bis halbintelligenter Freunde leichter Beute.26

Im nahezu völlig entvölkerten Belgrad plünderten Diebesbanden in einem gefährlichen Wettlauf mit den einrückenden österreichisch-ungarischen Soldaten die verlassenen Wohnungen der Mittelschicht. Als die Besitzer nach einigen Tagen zurückkehrten, bot sich ihnen ein trauriger Anblick:

Alle Möbel lagen auf der Straße. […] Im Schlafzimmer herrschte Chaos – alles wild durcheinandergeworfen. Nikolas Bücher waren über das ganze Haus und die Straße verstreut. […] Der Anblick der Verwüstungen schmerzte. Sie hatten schmutzige Unterwäsche in einer Porzellanschüssel zurückgelassen. Sie hatten alle Vitrinen aufgebrochen […]. Sie hatten alles Silber mitgenommen und alles, was irgendeinen Wert hatte, selbst das Besteck und die Gläser.27

Derartige Szenen gab es zuhauf und ihre Schilderungen folgen einem identischen Schema. Im Chaos des Übergangs gingen einheimische, teils frisch aus den evakuierten Gefängnissen entlassene Diebe auf Beutezüge. Ihnen schloss sich ein Teil der Stadtbewohner und Bauern aus der Umgebung an. Das erste Ziel waren die Alkohollager. Der betrunkene Mob warf nach und nach alle Hemmungen ab, es kam zu Brandstiftungen, Schlägereien und Morden. Die Bürgerwehr war der Situation nicht immer gewachsen. Oft wiederholte sich das Ganze beim nächsten Machtwechsel. Am Vortag der Befreiung Lembergs aus russischer Hand plünderte der einheimische Pöbel gemeinsam mit russischen Marodeuren vor allem jüdische Häuser. Am Tag nach der Einnahme der Stadt durch deutsche und österreichisch-ungarische Truppen schrieb der Kurjer Lwowski:

Die vergangenen Tage waren wie ein schwerer, entsetzlicher Albtraum, den niemand vergessen wird, der sie in Lemberg erlebte. Es war, als sterbe die Stadt. In einer späten Juninacht hüllte sie sich in absolutes Schwarz wie in einen gespenstischen Trauerflor. Seit einigen Tagen schon wurden die zur Straße hin gelegenen Zimmer nicht mehr beleuchtet. Am sichersten fühlte man sich im Schutz des Dämmerlichts, zumal dies der Anordnung des Militärs entsprach. Hier und da brannten einzelne Laternen, deren kärgliches Licht aber mehr an schwache Öllampen erinnerte. Es war, als hätte der Hauch des Todes selbst die belebtesten Verkehrsadern umfasst. In dieser Grabesstille stieg im Gefühl der sicheren Straflosigkeit wie aus dem Erdboden die schlimmste aller Bestien auf, das Diebesgesindel. Läden und Wohnungen wurden geplündert, insbesondere in den jüdischen Vierteln; es floss sogar Blut …

Unterdessen […] schürten feige Gerüchte mit immer neuen kranken Fantasien die Angst […] man prophezeite ein Massaker, Kämpfe und Plünderungen durch die Nachhut der fliehenden russischen Armee, obwohl alles darauf hindeutete, dass sie nicht durch die Stadt ziehen, sondern einen anderen Weg nehmen würde.28

Auf der anderen Seite bedeutete auch der Einmarsch von Truppen eine Bedrohung, selbst wenn es keine Gegenwehr mehr gab. Die Soldaten fühlten sich unsicher in der neuen Umgebung, hier und da eröffneten sie vorsichtshalber das Feuer, nicht selten auch auf eigene Kameraden, die sie irrtümlich für Feinde hielten. Die Zivilisten waren der Gefahr von zufälligen Schussverletzungen ausgesetzt, zumal, wenn ihr Beruf oder die Umstände sie zwangen, das Haus zu verlassen. Ein Legionär schildert seine Feuertaufe im August 1914 in Kielce: „[…] plötzlich überraschte uns der Ausfall eines russischen Wagens, in dem einige Offiziere saßen. Sie beschossen den Bahnhof und töteten einen völlig unschuldigen Juden – einen Kutscher – und zogen sich, verfolgt von den Kugeln unserer Mannlicher, hastig wieder zurück.“29 Große zivile Verluste gab es in Belgrad, wo verspätete Flüchtlinge mehrfach in österreichisch-ungarisches Artilleriefeuer gerieten.

Doch trotz aller Gefahren, Unsicherheiten und Zwischenfälle verlief der Truppeneinmarsch in den meisten Fällen gewaltfrei. So auch in Czernowitz. Der Redakteur und Eigentümer der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung Philipp Menczel, ein zionistischer Aktivist und Mitglied des provisorischen Stadtrats, erinnert sich, dass die russischen Einheiten einige Tage lang die jüdischen Dörfer und Schtetl auf der anderen Seite des Prut plünderten, bevor sie in die von den Österreichern verlassene Stadt einrückten. Der erste Kosake, der den Fluss überquerte, fand – geleitet von einem untrügerischen Instinkt – eine Schenke, wo er sich bis zur Besinnungslosigkeit betrank. So wurde der Czernowitzer Bürgerwehr die seltene Ehre zuteil, einen Soldaten der regulären Streitkräfte festzunehmen. Erst tags darauf überbrachte ein Parlamentär die Aufforderung zur sofortigen Kapitulation. Um sie zu unterzeichnen, begab sich eine Delegation des Stadtrats über die Reste der zerstörten Brücke auf die andere Seite des Flusses.

Ein junger Offizier, der von jüdischen Soldaten umgeben war, die wahrscheinlich wegen ihrer deutschen Sprachkenntnisse die Dolmetscher abgeben sollten, kam uns bei der Zuckerfabrik entgegen. Der junge Mann hatte offenbar auf langwierige und hochdiplomatische Verhandlungen gerechnet und spreizte sich ein wenig. Wir strichen ihm jedoch die Szene zusammen. Auf die von einem Soldaten deutsch gestellte Frage, ob wir die Stadt gutwillig übergeben wollen, erwiderte ich, zum Offizier gewandt, russisch: „Unsere Truppen haben sich zurückgezogen, die Stadt ist in Ihrer Gewalt; eine feierliche Übergabe halten wir für überflüssig.“ Dann fügte der Bürgermeister in deutscher Sprache hinzu: „Wir hoffen, daß Ihre Truppen, wenn sie in unsere Stadt einziehen, die Zivilbevölkerung, die friedlich und nicht aggressiv ist, gut behandeln werden.“ Noch ein paar nichtssagende Höflichkeitsphrasen wurden gewechselt, worauf wir uns nach fünf Minuten verabschiedeten. Der Adjutant erklärte, alles wortgetreu seinem General übermitteln zu wollen. Wir fuhren in die Stadt zurück, die Bevölkerung füllte in lautloser Erregung in dichten Gruppen die Hauptstraße.30

Sobald die Waffen schwiegen, standen die Repräsentanten der lokalen Bürgerschaft vor einer neuen, wohl ihrer wichtigsten Aufgabe: die Bürger vor der Willkür des Militärs zu schützen. Von bewaffnetem Widerstand gegen die Soldaten war nicht die Rede, vielmehr ging es darum, zu zeigen, dass Städte und Dörfer auch nach Abzug der Beamten nicht herrenlos waren, dass es eine Obrigkeit gab, deren Existenz die Besatzer berücksichtigen mussten. Umgekehrt mussten sie übereifrige Patrioten zügeln, die bereit waren, ihre Mitbürger ins Unglück zu stürzen. In Lemberg gelang es der Bürgerwehr, polnische Jugendliche von Anschlägen auf die einrückenden Russen abzuhalten.

Der Versuch, das Leben und den Besitz der Mitbürger zu schützen, stieß nicht immer auf Dankbarkeit. Während der letzten Offensive der Mittelmächte gegen Serbien bereiteten sich in Kragujevac die Reste der zurückweichenden irregulären Truppen auf einen aussichtslosen Widerstandskampf vor. Weil sich in der Stadt große Mengen an Sprengstoff befanden, war abzusehen, dass es zivile Opfer geben würde. In dieser Situation übernahm der frühere serbische Finanzminister Vukašin Petrović, der dort eine provisorische Zivilverwaltung aufgebaut hatte, die Rolle des Vermittlers zwischen den anrückenden Deutschen und seinen abziehenden Landsleuten. Kragujevac blieb verschont, Petrović aber galt fortan als österreichischer Lakai und Volksverräter. Ähnlich erging es den Mitgliedern der Selbstverwaltung im russisch besetzten Tarnów. Der Vizebürgermeister Herman Mütz, ein jüdischer Anwalt, war aus Angst um sein Leben vor der russischen Besatzung geflohen. Seinen Posten nahm der Stadtarchitekt Janusz Rypuszyński ein, der zusammen mit Bürgermeister Tadeusz Tertil die Interessen der Stadt gegenüber der zaristischen Armee vertrat. Nach der Rückkehr der österreichisch-ungarischen Truppen musste Rypuszyński zurücktreten, weil man ihm vorwarf, er habe zu eng mit den Russen kooperiert und den Besitz der jüdischen Mitbürger nicht energisch genug verteidigt; auch Tertil musste sich vor der k. u. k. Staatsanwaltschaft verantworten. Mütz, der die Besatzungszeit in sicherer Entfernung von Tarnów verbracht hatte, schien der Führung weitaus vertrauenswürdiger. Aus Protest gegen diese offensichtliche Ungerechtigkeit legten mehrere Stadträte ihr Mandat nieder.

Der unter den Militärs grassierende Spionagewahn machte die Mitarbeit in der provisorischen Selbstverwaltung zu einer riskanten Angelegenheit. In Städten, die mehrfach von einer Hand in die andere übergingen, blickten die Angehörigen der Selbstverwaltung und der Bürgerwehren nicht nur dem Einmarsch der Besatzer, sondern auch der Rückkehr der Verteidiger ängstlich entgegen. Denn, wie sich mehrfach zeigte, drohte den lokalen Eliten von dieser Seite die größte Gefahr. In Kongresspolen sprach man ironisch von „Papas Heimkehr“, die etwa für sechzehn Mitglieder der Bürgerwehr in Zamość ein tragisches Ende nahm. Als nach einem kurzen österreichisch-ungarischen Intermezzo die Russen zurückkehrten, wurden sie ohne viel Federlesens erschossen. Auf der anderen Seite der Front war es keineswegs sicherer. Hier wüteten die österreichisch-ungarischen Feldgerichte, die großzügig Todesurteile aussprachen. Die Einheimischen bemühten sich deshalb, ihre Freude über die Restitution der rechtmäßigen Herrschaft kundzutun, so gut sie konnten. August Krasicki schildert die Rückkehr seiner Einheit in den Ort Horodenka in der Huzulei:

Als wir uns Horodenka nähern, sehen wir Reiter und eine Menschenmenge auf uns zukommen. An der Spitze auf einem Fiakergaul ein Itzig im Smoking und mit einer riesigen weiß-blauen Flagge (angeblich die Farben Zions). Er reitet zum General und beginnt eine Begrüßungsrede, doch vor Rührung und wohl auch vor Aufregung bricht er in Tränen aus und bringt sie nicht zu Ende. Der Zug der Juden und Bauern führt uns in die Stadt, wo wir gegen 3 Uhr nachmittags halten. […] Es kommen verschiedene Delegationen mit Flaggen und Kaiserbildern. Ruthenen mit gelb-blauen Flaggen, Bildern des hl. Nikolaus und Schewtschenko-Porträts. Der Bürgermeister empfängt uns beim Siegestor am Markt mit Brot und Salz, die ruthenische Delegation heißt uns gesondert willkommen. Die jüdische Kapelle spielt Märsche.31

Trotz des herzlichen Empfangs kannten die k. u. k. Feldgerichte kein Erbarmen:

Man wollte partout nicht begreifen, dass nach der Flucht der österreichischen Truppen das Leben nicht hatte stehenbleiben können, dass die Verantwortlichen selbst gegen ihren Willen mit der russischen Führung schon deswegen hatten in Kontakt treten müssen, weil diese allein die Macht ausübte. Aber in der schon früher erzeugten Stimmung war unsere Führung nicht willens, einfachste Prinzipien zu bedenken, und machte scharenweise unschuldige Menschen zu Verrätern.32

Im Vergleich zu „Papas Heimkehr“ (unabhängig davon, ob es sich um Franz Joseph I. oder Nikolaus II. handelte) war die erste Begegnung mit dem einrückenden Feind mitunter eine positive Überraschung. Es war der Moment, den die Menschen am meisten fürchteten. Manche Landwirte und junge Frauen flohen vorsichtshalber in die Wälder. Józef Rokoszny berichtet von Bauern aus den Dörfern um Sandomierz, die in der festen Überzeugung, die Österreicher würden sie bis aufs Hemd ausrauben, ihre Bettwäsche und Kleider im Kartoffelkeller versteckten.33 Tatsächlich stahlen die Linieneinheiten zwar, doch das Ausmaß blieb überschaubar. Vor allem aber zogen sie schnell weiter wie etwa die russischen Soldaten bei Tarnów:

Mit großem Geschick […] fingen sie Hühner, Truthähne und Gänse, beim Pfarrer und in der Försterei aber nahmen sie sich die übrig gebliebenen Pferde und das Vieh. Nach dem Mittagessen verließen sie rasch das Dorf in Richtung Westen. Die Leute lobten sie sogar, weil sie niemandem etwas getan und für Truthähne und Gänse gut bezahlt hatten […]. Nach zwei Tagen hörte auch das auf, es kehrte völlige Ruhe ein.34

Erst mit dem zweiten Schwung kamen die Trosse, die Versorgungstrupps und die gesamte Unterstützung der Fronteinheiten. In einem solchen Umfeld absolvierte Aleksander Majkowski den Rumänien-Feldzug:

Die in den Dörfern an der Trasse, über die das Heer zog, gebliebenen Einwohner sind sehr verängstigt. Auf einem Hof sah ich eine alte Frau, die sich, während sie um den Hof ging, bei jedem Schritt bekreuzigte. Ich vermute, sie betete. Die Leute haben auch allen Grund dazu. Bei unserer Kolonne, die nur Stabswagen mitführt, tauchten abends ein Schwein, eine Kuh und einige Enten und Hühner auf, obwohl unsere Männer ansonsten aus edleren Erwägungen von Raub absehen. […] Denn kein essbares Tier in den Dörfern am Wegesrand ist seines Lebens sicher, wenn die Kolonnen vorbeiziehen.35

Es verwundert nicht, dass die Zivilisten das Auftreten der Eroberer als aggressiv empfanden und ihnen Raublust und Zerstörungswut unterstellten, wenngleich diese Einschätzung nicht immer gerecht war. In den ersten Jahren des Ersten Weltkriegs waren weite Landstriche Ostmitteleuropas und des Balkans noch recht gut mit Lebensmitteln versorgt, während Deutsche und Österreicher den Gürtel bereits deutlich enger schnallen mussten. Nach dem Einmarsch der deutschen Armee in Warschau beobachtete Stanisław Dzierzbicki Szenen, die jenen ähnelten, die wenig später einer der deutschen Besatzer Bukarests beschrieb. Die deutschen Soldaten

[…] fragen überall nach Bier und, weil sie keines finden, schlagen sie sich den Bauch mit Kuchen und Torten voll, während sie Postkarten mit „Grüßen aus Warschau“ nach Deutschland schreiben. Überhaupt wirken die Deutschen müde, abgemagert und schmutzig. Weil die Hauptlinienkräfte angeblich an den Hauptfronten an Narew und Wieprz kämpfen, ist in Warschau großenteils die Landwehr eingerückt, die aber Warschau keineswegs beeindruckt, schon gar nicht die Warschauerinnen, die zahlreich auf die Straße strömen, […] um sich unsere neuen, nicht sonderlich willkommenen Herren anzuschauen.36

Nicht weniger ausgehungert waren die Österreicher, die schließlich Belgrad eroberten. Es mag paradox klingen, dass selbst in einem so zerstörten und von Epidemien geplagten Land wie Serbien die Lebensmittelversorgung ihren Neid weckte. Das hatte sowohl tiefere strukturelle als auch akute Gründe. Wie der größte Teil der von der Ostfront erfassten Gebiete war Serbien agrarisch geprägt und produzierte regelmäßig Lebensmittelüberschüsse. Die Balkanmonarchie hatte sich auf die Schweinezucht spezialisiert und tatsächlich fehlt in kaum einem deutschen oder österreichischen Bericht aus Serbien eine Beschreibung der zottigen, an Schafe erinnernden serbischen Schweine. Zudem hatte die serbische Regierung in weiser Voraussicht am Beginn des Ersten Balkankriegs 1912 den Getreideexport gedrosselt. Deshalb fanden sich selbst im vierten Kriegsjahr hier und da noch Vorräte.

Doch zurück zur Arbeit der Selbstverwaltungen. Die provisorischen lokalen Strukturen und die Bürgerwehren trugen zur Schadensbegrenzung bei. Sie verhinderten oder hemmten zumindest die Ausbreitung von Raub und Diebstahl und verhandelten mit den anrückenden Truppen. Es war schon die Rede davon, dass dieser Dienst nach dem Abzug der Besatzer als Kollaboration betrachtet werden konnte (im Ersten Weltkrieg wurde dieser Begriff noch nicht verwendet, der Gehalt der Vorwürfe war aber genau dieser). Doch zunächst liefen die Repräsentanten der lokalen Gemeinschaft vor allem Gefahr, in Geiselhaft zu geraten.

Fast überall nahmen die Besatzer Geiseln. Das stand im Einklang mit der Haager Konvention und das Schicksal der Internierten war in nichts mit der Situation der Pseudogeiseln im Zweiten Weltkrieg zu vergleichen. Im Fall eines Verrats, eines Angriffs irregulärer Truppen oder anderer Verstöße gegen das Kriegsrecht konnten sie getötet werden. Gleichwohl kam es selbst beim Abrücken eines Besatzers wohl nirgends zu Hinrichtungen (geschweige denn zu Massenexekutionen); die Tötung Unschuldiger – und Geiseln sind per se unschuldig, was nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs oft vergessen wird – hätte nur den strukturellen Konflikt zwischen neuen Herrschern und Einheimischen verschärft. Indessen waren die Besatzungsmächte in den Jahren 1914–18 wirklich um ihre Sicherheit besorgt. Es war keineswegs ihr Ziel, die bisherigen Autoritäten auszuschalten, ganz im Gegenteil: Meist setzten sie auf deren mäßigenden Einfluss. Statt ihre Macht durch Terror zu festigen, drohten sie daher lieber mit Repressionen und nahmen Vertreter der örtlichen Eliten als Geiseln, weil sie zu Recht annahmen, dass dies als Warnsignal für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ausreiche. Die nach Galizien einrückende russische Armee nahm auf Befehl ihres Oberbefehlshabers Nikolai Nikolajewitsch Geiseln in allen besetzen Städten und oft auch in den Dörfern. In Lemberg wurden unmittelbar nach Einnahme der Stadt im September 16 Geiseln (je vier Polen, Ukrainer, sogenannte Altruthenen und Juden) im Hotel George interniert. Die Auswahl – bedroht waren Repräsentanten aller bedeutenden ethnisch-politischen Gemeinschaften – wie auch die Behandlung der Geiseln war symbolischer Natur. Solange ihre Landsleute und Anhänger sich den neuen Herrschern nicht widersetzten, hatten sie wenig zu befürchten.

Auch Bukarest wurde nach einem deutschen Ultimatum von den Rumänen als offene Stadt übergeben. Die Regierung ernannte vor ihrem Umzug nach Jassy Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, deren Sympathien für Deutschland bekannt waren, zu stellvertretenden Ministern der wichtigsten Ressorts. Die Wahrung der Ordnung wurde dem bisherigen Polizeipräfekten übertragen. Für die Besatzer war das eine praktische Lösung. Die Stadt war voll von Flüchtlingen, der Bahnhof belagert von Bukarestern, die in letzter Sekunde zu fliehen versuchten; es drohte ein Chaos. In dieser Situation war die Hilfe der örtlichen Eliten wie fast überall höchst willkommen. Dennoch nahm die Besatzungsmacht auch hier Geiseln, wenngleich aus anderen Gründen: Nach der Kriegserklärung an die Mittelmächte hatten die Rumänen deutsche und österreichisch-ungarische Geiseln genommen, von denen beim Rückzug nur wenige freigelassen worden waren. Nach der Einnahme Bukarests nahmen die Deutschen Professoren und Verwandte von Politikern (darunter die Schwester und die Schwägerin des Ministerpräsidenten) als Geiseln. Die Männer wurden im Hotel Imperial interniert, die Frauen zum Teil in Klöstern. In einem Fall verhängte man einen Hausarrest. Nach dem Friedenschluss 1918 wurden die Geiseln ausgetauscht.

Nicht überall und nicht immer behandelten die Besatzer ihre Geiseln derart zivilisiert. In Lemberg nahmen, wie schon erwähnt, die Russen bei ihrem Abzug im Juni 1915 viele von ihnen mit, darunter den Rektor der Universität und den Vizebürgermeister Rutowski, die – ähnlich wie der zuvor deportierte griechischkatholische Erzbischof Andrej Scheptyzkyj – erst nach Monaten in die Stadt zurückkehrten. Zu massenhaften Geiselnahmen kam es während des Serbien-Feldzugs. Das war ein nicht nur in zahlenmäßiger Hinsicht neues Phänomen. Die von General Potiorek geführte Armee internierte Menschen, während sie sich noch auf k. u. k. Territorium befand, beraubte also eigene Staatsbürger der Freiheit. Ein solches Vorgehen war vom Völkerrecht nicht geregelt. Die Arrestierten (ihr formaler Status war unterschiedlich) gehörten den serbischen Eliten im Grenzgebiet an. Zu den serbischen Internierten – Bürgern der Monarchie – kamen bald serbische Staatsbürger. Man hielt sie als lebende Schutzschilder an strategisch wichtigen Orten fest: Militäreinrichtungen, Bahnhöfen, Gendarmerieposten und sogar Trinkwasserreservoirs. Bis zum Herbst 1914 befanden sich mehrere Tausend Menschen in einer solch gefährlichen Situation. Manche von ihnen wurden tatsächlich als Vergeltung für wirkliche oder imaginierte Angriffe serbischer „Komitadschi“ erhängt.37

Über eine andere Gruppe von Geiseln weiß man sehr viel weniger. Die k. u. k. Monarchie und Deutschland nahmen auf dem Land auch Geiseln, wenn eine Gemeinde ihre Kontingente nicht erfüllte oder wenn Gefahr durch lokale Banden oder Partisanentrupps drohte. Diese Geiseln wurden nicht in Hotels einquartiert, sondern kamen ins Gefängnis. Auch hier sind keine Hinrichtungen bekannt, wenngleich in der unten zitierten Schilderung der dramatischen Ereignisse in Korczyn, bei denen es um nicht geleistete Kontributionszahlungen ging, die entsprechende Androhung überdeutlich wird.

Nichtuniformierte serbische Kriegsgefangene (Soldaten der sogenannten dritten Linie), das heißt Komitadschi, deren heimtückische Angriffe die österreichisch-ungarische Führung so sehr fürchtete.

Das Repertoire der Repressionen gegen die Zivilbevölkerung war natürlich weitaus umfangreicher und sie waren umso härter, je näher die Front war. Sobald das Kampfgeschehen sich entfernte, veränderte sich ihr Charakter, die Intensität ließ nach. Vor allem bedrohten sie später nur noch selten unmittelbar das Leben der Betroffenen.

Das Leid, das der Zivilbevölkerung im ersten Moment der Besatzung traf, bestand in Kontributionen, Zwangsevakuierungen und -requisitionen, Transport- und Arbeitsdiensten. Besonders häufig und verbreitet waren Kontributionen. In der Theorie gab es drei Arten: ausnahmsweise statt Steuern erhobene Leistungen, Sondersteuern und Strafzahlungen. Die beiden ersten Arten wurden quittiert und die Betroffenen konnten die gezahlten Summen nach Kriegsende zurückfordern. In der Praxis ging es freilich meist um Strafzahlungen. Dabei verwischte die Grenze zwischen vom Kriegsrecht sanktionierten Strafen und gewöhnlichem Raub komplett, zumal es keine Entschädigungsregelungen für Requisitionen, Kontributionen und andere, nicht von den eigenen, sondern von feindlichen Truppen angerichtete Schäden gab. Während ihres kurzen Aufenthalts in Piotrków Trybunalski erpresste die deutsche Armee von der Stadtverwaltung unter der Androhung von Bombardements Schutzgeld in Form von Geld und Lebensmitteln. Meist jedoch wurden Kontributionen mit angeblichem Verrat begründet. Und da man an allen Ecken und Enden Verrat witterte, fehlte es nicht an entsprechenden Anlässen. Im September 1914 drohten die Österreicher während der Kämpfe um Sandomierz mit der Zerstörung der Stadt. Józef Rokoszny erinnerte sich lebhaft daran:

Eine schreckliche Nacht. Ich war früh eingeschlafen. Vor elf höre ich Lärm auf dem Gang. Der Organist klopft bei Priester Grajewski, dann bei mir. Ich öffne. Priester Kubicki und der Notar Przyłęcki treiben die Kontributionen ein, insgesamt 20.000 Kronen, die der General der Stadt auferlegt hat, weil angeblich der russischen Armee mit Fahnen Zeichen gegeben wurden. Die Frist endet um Mitternacht. Jeder soll geben, was er hat. Ich gebe 100 Rubel und lege mich wieder ins Bett, freilich ohne Hoffnung, einzuschlafen. Nach einer Viertelstunde Bewegung an der Tür und Klopfen. Stimmen: Aufmachen! Frauen bitten um Hilfe. Ich laufe zur Eingangstür und da stehen die beiden Chodakowskas und ein paar Dienstmädchen mit ihren Bündeln. Ich frage, worum es geht. Man habe ihnen gesagt, in zehn Minuten werde die Stadt beschossen, und ihnen befohlen aus der Stadt zu fliehen. Ich beruhigte sie, das sei nicht wahr, es gehe nur um Kontributionen, sie sollten sich beruhigen.38

Die Gelassenheit des Geistlichen beruhte auf Erfahrung. Der an Wildwestmethoden erinnernde Mechanismus der Erzwingung von Kontributionen war nämlich überall fast der gleiche. Die Ansagen der Militärverwaltung an die Zivilbevölkerung beschränkten sich auf die einfache Alternative Geld oder Leben. Die Kontributionen waren Strafen für (wirkliche oder vermeintliche) Taten, die von der Selbstverwaltung unmöglich verhindert werden konnten. Im Dezember 1915 meldete ein österreichisch-ungarischer Posten in Radom dem Bezirkskommandanten Schüsse unbekannter Herkunft. Es gab weder Verwundete noch Schäden, doch, dessen ungeachtet, gab die Militärverwaltung bekannt, jeder weitere derartige Vorfall werde mit einer Strafzahlung von 50.000 Kronen geahndet. In ihrem Kommentar zu der Bekanntmachung merkte die Gazeta Radomska schüchtern an, sie habe erst durch diese überhaupt von dem Vorfall erfahren. „Die Situation ist umso misslicher“, so der Verfasser des Artikels, „dass die Stadt über keine eigenen Ermittlungsbehörden oder bewaffneten Polizeikräfte verfügt und nicht in der Lage ist, diese Art krimineller Aktivität zu verhindern, umso mehr, als der betreffende Vorfall vor den Stadttoren geschah.“39 Paradoxe Beispiele für die Fadenscheinigkeit der Gründe, aus denen Städten und Kleinstädten Kontributionen auferlegt wurden, waren die Fälle, in denen auf derartige Forderungen verzichtet wurde. So verfuhren etwa die Deutschen in Warschau, obwohl die Einwohner nach der Zerstörung von Kalisz und den vorangegangenen Luftangriffen das Schlimmste erwarteten und in einer so großen Stadt Vorfälle, die als Grund für Strafzahlungen hätten dienen können, nicht zu vermeiden waren. In diesem Fall stellte die deutsche Führung das langfristige politische Interesse über die Aussicht auf kurzfristigen Profit. Von Warschau Schutzgeld zu nehmen, hätte die Haltung der Polen gegenüber den Deutschen sicher nicht verbessert.

Die Kontributionen breiteten sich wellenartig aus. Zuerst betrafen sie das Gebiet der unmittelbaren Kampfhandlungen, später erfassten sie auch andere Gegenden. Wenn die Waffen verstummten, wurden sie nicht mehr mit Verrat oder Kollaboration begründet, sondern zu einem Instrument der kollektiven Bestrafung für alle möglichen Vergehen. Dieses wurde umso häufiger angewendet, je weniger Autorität die Besatzer genossen. Insofern erstaunt es nicht, dass die österreichisch-ungarischen Behörden im besetzten Teil des Königreichs Polen immer wieder zu diesem Mittel griffen. Anlässe waren etwa die Verweigerung von Steuerzahlungen durch Teile der Einwohnerschaft einer Gemeinde, das Nichterscheinen bei Vorladungen oder die Flucht von schon zugewiesenen Angehörigen von Arbeitstrupps. Manchmal genügte ein schiefer Blick, wie in Stawin im Kreis Łuków, wo „die Einwohner sich dreist und widerspenstig gegenüber den dort einquartierten deutschen Husaren verhielten und einige Bauern sogar vor ihnen ausspuckten“.40

Während die Kontributionen ganze Gemeinden und vor allem Städte und Kleinstädte betrafen, bedeuteten die ebenfalls flächendeckenden Requisitionen individuelles Leid. Auch diese konnten im Einklang mit der Haager Konvention gegen Entschädigung oder Quittung durchgeführt werden, wobei die Quittungen später gegen den entsprechenden Betrag einlösbar waren. In der Praxis bedeutete Requisition aber allzu oft Raub, vor allem in den ersten Tagen einer Besatzung oder während des Rückzugs der eigenen Armee. In einem Dorf bei Przemyśl sah dies wie folgt aus:

Eine Frau aus Łętownia, deren Mann ebenfalls mobilisiert worden war, erzählte mir, zwei Ungarn seien mit einem Wagen bei ihr vorgefahren. Einer habe sich mit dem Gewehr neben ihrem alten Vater postiert, der andere habe „requiriert“. Er habe insbesondere nach Wertgegenständen sowie nach Ess- und Trinkbarem gesucht und ihr zum Schluss noch die Perlenkette vom Hals gerissen. Sehr viele Pferde und Kühe seien ohne Entschädigung in die Festung [Przemyśl] gebracht worden, später habe man alles für teures Geld verkauft.41

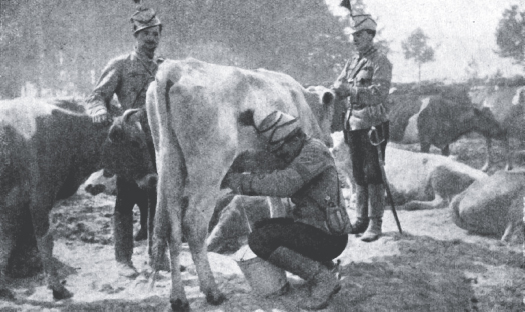

Von Requisitionen gleich dreier Armeen betroffen war die Gegend um Chełm, wo in den Jahren 1914–15 die Front mehrmals wechselte. Jarosław Cabaj zufolge sank in den beiden ersten Kriegsjahren der Bestand an Pferden in der Region um 60 Prozent, der Bestand an Kühen um mehr als die Hälfte, der Bestand an Schafen um mehr als 80 Prozent und der Bestand an Schweinen um mehr als 70 Prozent (im Vergleich zum Stand von 1913). Den größten Anteil daran hatten die deutschen Truppen. Was noch wichtiger war: Nur Russen und Österreicher zahlten bar (wenngleich meist stark reduzierte Preise), von den Deutschen konnten die Bauern allenfalls Quittungen erwarten und auf eine künftige Erstattung durch die Besatzungsmacht hoffen.42 Im ebenso leidgeprüften Galizien reduzierte sich in den ersten beiden Kriegsjahren der Schweinebestand um mehr als 70 Prozent, der Pferdebestand um knapp 45 Prozent und der Kuhbestand um mehr als 40 Prozent.

Am meisten litten die Gutshöfe. Das hatte mindestens zwei Gründe. Zum einen waren Kühe und Schweine hier stattlicher und gepflegter als bei kleinen Bauern, zum anderen verbrachten viele Gutsbesitzer die unsicheren Zeiten lieber an einem sicheren Ort und überließen ihre Anwesen der Obhut ihrer Arbeiter. Diese waren aus verständlichen Gründen nicht bereit, den Besitz ihrer Arbeitgeber mit dem Leben zu verteidigen. Die Verluste der Gutsbesitzer vergrößerten sich noch durch Diebstähle einheimischer Bauern, die so ihre eigenen Verluste „ausglichen“. Der litauische Grundbesitzer Eugeniusz Romer klagte über die „Entfesselung des Diebesinstinkts unter den Bediensteten und den Nachbarn aus dem Dorf, die in jeder Not und jedem Unglück am Gut um Hilfe gebeten hatten, nie abgewiesen worden waren und die nun während des Kriegs als Erste Schaden anrichteten und stahlen.“43 Einen ähnlichen Gedanken vermerkte der galizische Politiker Władysław Leopold Jaworski in seinem Tagebuch: „Der Adel beschäftigt sich mit Entschädigungen. Die Bauern und Bürger rauben. Wer ist denn Polen? Nur einige wenige?“44

Honveds „requirieren“ eigenhändig Milch (1915).

Wenngleich Kontributionen und Requisitionen nicht selten unter Todesdrohungen durchgeführt wurden, waren sie mit einer geringeren Gefahr für Leib und Leben verbunden als zwei andere leidvolle Erfahrungen der Kriegszeit: Zwangsevakuierung und Fuhrdienst. Anders als der Abzug von Beamten oder die mehr oder weniger freiwillige Flucht vor der herannahenden Front betraf die Zwangsevakuierung die Bevölkerung von Regionen, in denen Kampfhandlungen geplant waren (oder die, so der Verdacht der Evakuierten, ohne lästige Zeugen gründlich geplündert werden sollten). Auch hier spielte der Spionagewahn eine gewisse Rolle. Am Vortag der Offensive von Gorlice-Tarnów evakuierte man etwa die Einwohner der Dörfer, von denen aus die Deutschen den Angriff beginnen wollten. Solche Aktionen stießen fast immer auf den Unwillen und Widerstand der betroffenen Bauern, die mitunter gewaltsam vertrieben werden mussten. Wincenty Witos war Augenzeuge der Evakuierung von Dörfern am linken Dunajec-Ufer. Trotz wiederholter Aufforderung war die Bevölkerung nicht bereit, ihre Häuser zu verlassen. Kein Wunder: Die Evakuierung fand im Winter statt und es gab keine Ersatzquartiere. Man musste die Einwohner mit Gewalt in die einige Kilometer hinter der Frontlinie gelegenen Dörfern bringen. Zahlreiche Bauern und Bäuerinnen riskierten aber die Rückkehr zu ihrem Besitz und ihrem Vieh. Die Behörden in den neuen Orten waren nicht imstande, den Evakuierten menschenwürdige Unterkünfte zu stellen. Die Leute wurden in fremde Wirtschaftsgebäude gezwängt, wo sie froren und krank wurden. Es herrschten katastrophale hygienische Zustände:

Im März 1915 luden meine Nachbarn mich nach der Essensausgabe zu sich ein, damit ich mir ihre Situation genauer anschauen könnte. Sie wohnten bei dem Bauern Jan Hynek in Bielcza und hatten das Glück, dass er sie in der Stube untergebracht hatte. Ich trat also ein. In der Tür schlug mir ein entsetzlicher Gestank entgegen, wie von verwesendem Fleisch. Ich tat, als bemerkte ich ihn nicht, und setzte mich auf die Bank. In der höchstens 30 m2 großen Stube befanden sich 47 Menschen, darunter ein gutes Dutzend hungrige und schmutzige, aus Leibeskräften schreiende Kleinkinder. Der Bauer, ein alter Bekannter und anständiger Mensch, erzählte mir, diese Leute hätten es noch am besten, weitaus mehr litten die, die schon seit mehreren Wochen in der Scheune wohnten. Sie boten einen unbeschreiblichen Anblick. Manche von ihnen waren fast nackt, sie aßen einmal am Tag, wechselten die Unterwäsche nicht, schwarze Würmer krochen ihnen über den Leib, die Armee misshandelte sie noch und schubste sie herum, die einheimischen Bauern hassten sie. Sie selbst vergällten sich das Leben durch Streitereien oder Diebstähle. Ich hielt es in dem schrecklichen Mief nicht mehr aus, ich hatte genug von dieser Hölle gesehen. Nach einer Stunde verabschiedete ich mich von allen und ging, wobei mir an beiden Ärmeln klagende Frauen hingen.45

Witos war scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass das Unglück der Evakuierten zum Teil selbst verschuldet war. Auch als die Behörden sich nach einiger Zeit der Aufgabe endlich gewachsen zeigten und ihnen angemessene Ersatzquartiere anboten, wollten viele ihre bisherigen Unterkünfte nicht verlassen, um in der Nähe ihrer Heimatorte zu bleiben.

So wie die Armee Bauern zwangsumsiedelte, konnte sie sie auch dazu zwingen, als Führer oder (mit eigenem Gespann) als Fuhrleute zu arbeiten. Beides war mit großen Gefahren verbunden. Die Führer, die Spähtrupps bei der Orientierung halfen, konnten von feindlichen Kugeln getroffen werden, aber ebenso gut auch am Galgen enden, wenn sie in den Verdacht gerieten, die Soldaten in die Irre geleitet zu haben.

Auch die „Fuhrdienstler“ lebten gefährlich. Es kam vor, dass sie unter Artilleriebeschuss gerieten. Wenn sie umkamen, zählte keine Armee sie als „eigene Verluste“. Dementsprechend sehnten die Bauern das Ende des Zwangsdiensts herbei. August Krasicki, ein Aristokrat mit Verständnis für die Situation der Landleute, vor allem in seiner Heimatregion, schildert eine Begegnung mit Bauern, die mit der Bahn aus den Ostkarpaten in ihre Dörfer heimkehrten. Sie waren nur vom Dienst befreit worden, weil ihre Pferde verendet waren.46 Man konnte die Menschen angesichts ihrer schlimmen Lage auch nur bedauern, zumal die ihnen abverlangten Leistungen weit über das hinaus gingen, wozu sie rechtmäßig verpflichtet waren. Weil mit jedem Feldzug die Anzahl der verfügbaren Wagen und Pferde sank, war der Fuhrdienst immer schwerer zu organisieren. Als Folge blieben die herangezogenen Bauern, die eigentlich nach einigen Tagen wieder hätten entlassen werden müssen, teils monatelang bei der Armee. Mit der Zeit wuchs ihre Entschlossenheit, um jeden Preis in die Heimat zurückzukehren. Eine gute Gelegenheit bot der Transport von Verwundeten in die Etappe – mit etwas Glück gelangte man von dort nach Hause und nicht zurück an die Front. Man ließ sich auch anderes einfallen: „Die Pferde verstecken sie im Wald, die Wagen nehmen sie auseinander und versenken die Räder in der Jauchegrube. Bevor sie so einen Wagen nimmt, geht die Armee wieder, wie sie gekommen ist. Manche schließlich lauern tags in den Wäldern und kommen nur nachts in ihre Häuser zurück.“47

Außer Evakuierungen, Requisitionen oder Kontributionen, Geiselhaft oder Fuhrdienst drohte den Menschen vor allem in unmittelbarer Nähe der Front ein weiteres Ungemach: die Zwangsarbeit. Sie mussten Schützengräben ausheben oder Gefallene begraben. Anfangs folgten alle den entsprechenden Befehlen des Militärs, doch bald stellte sich heraus, dass diese Tätigkeiten nur für bestimmte soziale Gruppen gedacht waren. Józef Rokoszny vermerkt, dass sich im August 1914 auf den ersten Aufruf der Österreicher 1000 Bürger mit Schaufeln auf dem Markt von Sandomierz versammelten. Die Militärs selektierten: Intelligenzler wurden aussortiert, herangezogen zum Dienst wurden Arbeiter und Handwerker. Mit der Zeit wurden in Kongresspolen, Galizien und den westrussischen Gouvernements die ansässigen Juden zu dieser Arbeit verpflichtet, darunter auch solche, die nicht von Berufs wegen an körperliche Tätigkeit gewöhnt waren. In Kowel beobachtete August Krasicki, dass „an den Schützengräben einheimische Juden aus allen Ständen und Berufen arbeiten: Bankiers, Kaufleute, Friseure, Kellner, Handwerker, Träger“.48 Das überrascht nicht, denn nach der Evakuierung der russischen Zivilisten war Kowel eine nahezu rein jüdische Stadt. Dennoch ist auch dies ein Beleg dafür, dass Kriegslasten und Repressionen ungleich verteilt wurden. Diesen Aspekt wollen wir genauer betrachten.

Auf dem Gebiet Kongresspolens und Galiziens, wo in den ersten beiden Kriegsjahren die heftigsten Kämpfe stattfanden, entsprach die soziale Gliederung oft der ethnischen. Die Dörfer waren überwiegend polnisch und ukrainisch, die Herren waren Polen. Die Städte und Kleinstädte indes waren weitgehend jüdisch. Die Opfer von Repressionen, auch zufälligen, repräsentierten immer eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Aus diesem Grund kann von allen Ereignissen auf zwei unterschiedliche Weisen gesprochen werden. In den Quellen ist die Unterschiedlichkeit der Perspektiven gut erkennbar. Im September 1914 notiert der Militärarzt Ryszard Łączyński in seinem Tagebuch einen Vorfall, in dem sich unsere bisherigen Ausführungen über die Heimsuchungen der Zivilbevölkerung (wie die Brutalität der Militärs, Kontributionen und Geiselnahmen) mit eben dieser Problematik verbinden:

Um 10 Uhr morgens rückt eine Kompanie aus, um die Kosaken aufzuspüren. Den Juden der Stadt Korczyn wurde wegen Falschinformationen zu den Kosaken eine Kontribution von 10.000 Rubeln auferlegt. Gestern Nacht hatte nämlich eine unserer Einheiten als Erste die Weichsel überquert, um in Korczyn die Kosaken mit Bajonetten anzugreifen. Unsere Soldaten zogen mit ungeladenen Gewehren los. Man hatte jedem eine Kugel in den Kopf angedroht, dessen Waffe geladen wäre – die Kosaken sollten ohne Gewehrfeuer gefangen werden. Die Juden warnten die Kosaken, diese flohen aus der Stadt, unsere Expedition scheiterte. Zuvor aber, als unsere Leute nach den Kosaken gefragt hatten, hatten sie gesagt, der Feind sei nicht in der Stadt, doch als unsere Leute den Markt erreichten, wurden sie von den Kosaken mit Schüssen empfangen, das heißt – man hatte uns falsch informiert. Dafür wurde den Juden eine Kontribution von 10.000 Rubeln auferlegt, zahlbar binnen drei Stunden. In der Stadt lebten rund 1500 Menschen, fast alles Juden. 23 Juden wurden als Geiseln festgenommen, darunter zwei Rabbiner. Die Verzweiflung und das Wehgeschrei der Juden waren unbeschreiblich, sie liefen wie von Sinnen durch die Stadt, entsetzt über die Höhe der Kontribution; nach zwei Stunden hatten sie gerade 4000 Rubel eingesammelt und sagten, mehr brächten sie nicht zusammen. Da erteilte unsere Gendarmerie ihnen eine moralische Lektion, einen anschaulichen Vortrag über gesellschaftliches und politisches Recht: Sie errichtete auf dem Markt einen Galgen, um drei Vertreter der jüdischen Gemeinde zu hängen. Die zwischen zwei Bäumen befestigte Stange, an der drei fertige Schlingen baumelten, verlieh dem Markt der Stadt Korczyn einen ganz eigenen Reiz. Das wirkte. Die Juden fanden, oder genauer gesagt, die Gendarmerie entdeckte bei Durchsuchungen bei einem Schneider 8000 Rubel und bei seiner Frau 6000 Rubel. Davon wurden die 10.000 Rubel Kontribution abgezogen. Man ließ die Juden die Galgen wieder abbauen …49

Wie aus anderen Berichten hervorgeht, trugen die wenigen polnischen Einwohner des Städtchens zur Sammlung bei, um die Beziehungen zu den jüdischen Nachbarn nicht abreißen zu lassen. In Erinnerungen wird das Ereignis mal als Kontribution der Korczyner Juden, mal als Kontribution der Bürger Korczyns beschrieben. Ähnlich lesen sich andere Berichte über das Leid der Zivilbevölkerung in Regionen, in denen die Mehrheit der Juden Europas lebte.