7

Comment publier sans chercher

De plus en plus de chercheurs semblent donc prêts à tous les arrangements avec la rigueur pour publier, en particulier dans les revues les plus prestigieuses. Pour épargner à d’éventuels candidats à une carrière éclair de découvrir par eux-mêmes les ruses nécessaires à l’obtention d’une belle liste de publications, nous les avons résumées en quatre mots-clés, la liste étant hélas sans doute trop limitée : plagier, voler, sous-traiter et mécaniser.

Plagier

L’histoire du plagiat scientifique remonte aux commencements de la science, dans l’Antiquité grecque. Ptolémée avait, par exemple, recopié largement les observations d’Hipparque pour parvenir à construire son système astronomique qui dura plus d’un millénaire. La pratique était alors admise. Ne voit-on pas au loin sur les épaules des géants, vieil aphorisme dont Newton fit son épitaphe ? Personne ne trouva à y redire pendant fort longtemps. On se plaignait certes de se voir voler ses idées, et le chimiste Robert Boyle déplorait en 1688 le brigandage philosophique » (philosophical robbery) dont il se sentait victime. Mais l’on admettait tant bien que mal que l’on recopiait des pages entières sur d’autres auteurs, les plagiés étant même parfois flattés de cette forme de reconnaissance de la valeur de leur œuvre.

Les premiers cas de plagiats scientifiques ayant suscité des protestations véhémentes du plagié, signe que la pratique n’était plus dans les mœurs, ne remontent à notre connaissance qu’aux années 185053, soit vingt ans après les tristes réflexions de Babbage sur le déclin de la science britannique. Un de ses compatriotes, Henry Thompson, publie par exemple en 1854 une étude sur une question de chirurgie récompensée par le British Royal College of Surgeons. Quelques mois plus tard, un certain José Pro signe dans une revue scientifique parisienne une étude dont 23 des 36 pages sont recopiées des travaux de Thompson. Laquelle lui vaut le prix de la Société française de chirurgie. Ironique, la revue médicale britannique The Lancet suggère que ce prix doit récompenser une excellente traduction. Quelques années plus tard, c’est cette fois un chercheur français qui voit son travail plagié par un collègue indélicat. Le mémoire de Paul Topinard (qui se fera par la suite un nom dans l’anthropologie physique, dans la lignée de Broca) sur l’ataxie locale progressive publié par l’Académie de médecine se retrouve, en version anglaise, sous la plume d’un dénommé Roberts Bartholow dans le Journal of Medicine édité à Cincinnati (Ohio). L’anecdote a le mérite de rappeler que le plagiat de la production scientifique des pays les plus avancés par leurs concurrents ne date pas d’hier.

Le premier cas de rétractation de la littérature biomédicale pour plagiat ne remonte qu’à 1980, pour un article publié l’année précédente dans le Japanese Journal of Medical Science and Biology. La personnalité haute en couleur du plagieur mérite que l’on s’y arrête. Médecin oncologue irakien établi aux États-Unis en 1977 après être passé par la Jordanie, Elias Alsabti est sans doute le premier plagieur en série de l’histoire des sciences. Riche, car soutenu par la famille royale jordanienne, affabulateur, plein d’aplomb, Alsabti était résolu à se faire une réputation scientifique en ne menant strictement aucune recherche, mais en publiant ou republiant celles des autres. Il commence par se faire voleur, dérobant un manuscrit à son mentor qui l’a accueilli au Jefferson Medical College et le publiant coup sur coup dans deux revues, l’une tchécoslovaque, l’autre américaine. L’affaire est ébruitée et lui vaut d’être renvoyé de l’institution, mais il en trouve sans peine une autre où il démontre à nouveau ses talents de cambrioleur. C’est cette fois la lettre annonçant qu’un manuscrit d’un chercheur vient d’être accepté dans l’European Journal of Cancer que Alsabti dérobe… sachant que le collègue était entre-temps décédé. Alsabti fait les retouches éditoriales demandées, modifie le titre (« Suppression de la multiplication lymphocytaire de la rate chez la souris après injection de composés de platine » devient « Effet des composés platinés sur la multiplication lymphocytaire des muridés »), le signe accompagné de deux collègues fictifs, et l’envoie au Japanese Journal of Medical Science and Biology. C’est cet article qui sera rétracté en 1980. Entre-temps, l’aventurier a trouvé une méthode plus efficace encore. Prendre dans n’importe quelle revue peu connue une étude, la recopier, en changer à peine le titre, la signer et l’expédier dans une autre revue peu connue. L’entreprise prend une dimension industrielle, et Alsabti, enivré par son succès, ne prend plus guère de précautions. Il n’hésite plus à publier deux fois le même article sans en changer le titre, ou à se donner dans ses articles de 1979 sept adresses différentes, espérant peut-être que l’on croirait à une homonymie. Mais le scandale finit par éclater. Interdit d’exercice de la médecine aux États-Unis, Alsabti disparaît… mais pas sa postérité scientifique. Dans la base de données Medline, on trouve toujours 34 articles signés d’Alsabti entre 1977 et 1980 dont seul celui du Japanese Journal of Medical Science and Biology est signalé comme ayant été rétracté.

On pourrait croire cette anecdote typique d’un temps révolu, celui d’avant Internet où il était difficile de vérifier qu’une étude n’avait pas été déjà publiée. À tort. Bien au contraire, la facilité à se procurer des publications et à les resoumettre ailleurs après quelques retouches cosmétiques a ouvert de nouveaux horizons aux plagieurs. Bien des chercheurs ont été confrontés au plagiat de leurs travaux, parfois dans des circonstances dont il vaut mieux rire. Le Néerlandais Patrik Jansen a ainsi reçu en 2013 pour relecture un manuscrit soumis à la revue International Journal of Biodiversity and Conservation entièrement recopié sur une de ses propres publications ! Le plagieur, un dénommé Serge Valentin Pangou, du Groupe d’étude et de recherche sur la diversité biologique de Brazzaville, s’était contenté de changer le nom de l’espèce animale sur laquelle portait l’étude et d’en modifier le lieu. En examinant en détail la liste de publications de Pangou, Jansen a pu constater qu’il n’était pas la première victime de son collègue indélicat : huit autres articles signés de Pangou étaient des plagiats.

Apparaît même, avec la première rétractation signalée pour ce motif en 1990, la catégorie inédite de la duplication, ou autoplagiat, par un chercheur republiant ses résultats, soit dans une autre langue, soit en y apportant de minuscules modifications, soit encore en fragmentant les données d’une seule expérience pour faire deux petits articles à partir d’un premier plus grand.

Le plagiat est un insidieux facteur de la dégradation de la qualité des connaissances scientifiques. Dans de nombreux domaines de la biomédecine, en particulier dans les essais cliniques, une des manières de synthétiser l’abondante littérature spécialisée est de se livrer à des méta-analyses, qui reprennent, modulo certaines précautions statistiques, l’ensemble des cas publiés comme s’ils avaient fait l’objet d’une seule et même étude. De ce fait, l’existence de plagiat peut conduire à compter deux fois les résultats d’une même recherche et donc à biaiser les conclusions de la méta-analyse. Le problème concerne également la tendance des chercheurs à dupliquer une publication, forme d’autoplagiat qui, si elle ne lèse personne, nuit tout autant à la qualité des méta-analyses. Une seule étude s’est à ce jour, à notre connaissance, penchée sur cette question : des chercheurs coréens ont étudié les quelque 86 méta-analyses publiées par leurs compatriotes et ont constaté que 6 d’entre elles incluaient dans leur corpus d’articles des études dupliquées54. Ils n’ont pu conclure sur l’ampleur du biais ainsi induit, mais leur travail a le mérite de montrer combien le plagiat peut nuire à la qualité du savoir, en donnant plus d’importance à certaines observations qu’elles n’en ont.

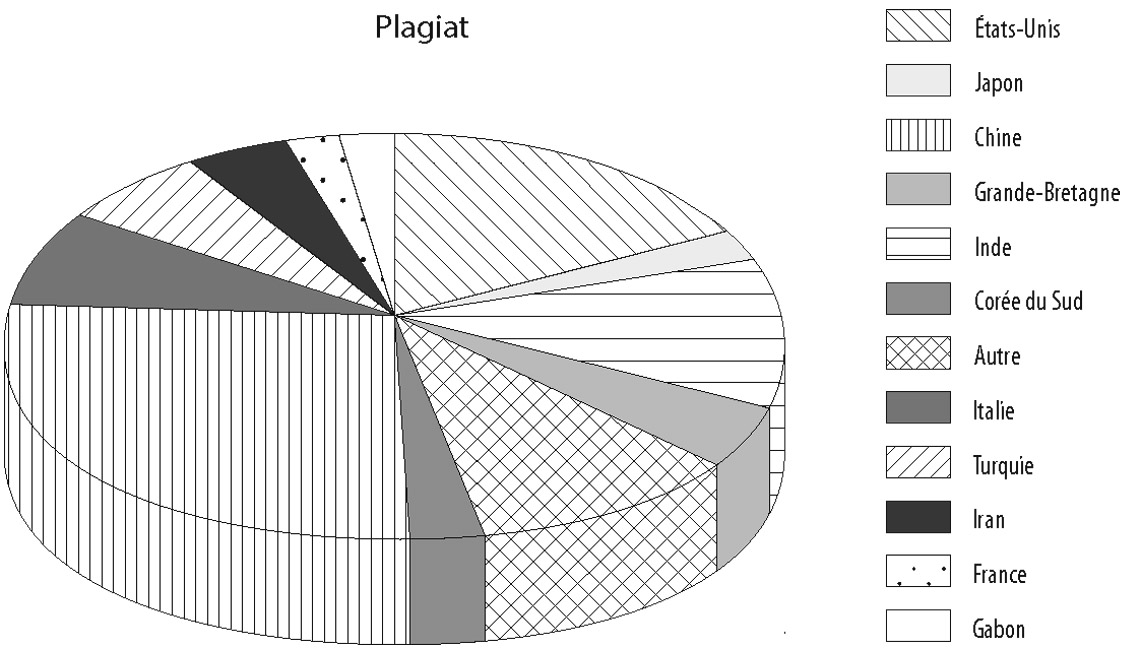

Qui sont les plagieurs ? Tous les pays en comptent, mais l’analyse bibliométrique montre qu’ils sont nettement plus fréquents dans les pays émergents. C’est en Asie et au Moyen-Orient que l’on compte le plus de plagieurs, recopiant les travaux de chercheurs américains, dans une moindre mesure européens. La Chine est particulièrement touchée. Une des rares revues scientifiques chinoises à recourir à un logiciel de détection des plagiats a ainsi découvert avec effroi qu’ils représentaient 31 % des articles publiés dans ses colonnes, avec des pointes à 40 % en sciences de la vie ou en informatique. Les justifications culturelles que l’on entend parfois, expliquant que recopier les travaux d’autrui passe, dans la culture chinoise, pour une manière acceptée de les comprendre et de les valoriser, ne convainquent guère. C’est bien plutôt, comme on l’a vu au chapitre précédent, l’indexation de la rémunération des chercheurs sur leur liste de publications qui est responsable de ces innombrables plagiats, dont beaucoup restent indétectés.

Analyse des rétractations d’articles pour plagiat entre 1979 et 2012 dans la littérature biomédicale en fonction du pays où travaillent les auteurs des articles rétractés. La Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont responsables de plus de la moitié des rétractations pour plagiat dans le domaine biomédical. Source : D’après Fang et al., 2012.

Voler

Le plagiat est une forme de vol. Elias Alsabti commença du reste sa carrière de plagieur en série comme voleur. Mais il en est d’autres. L’une d’elles, insidieuse, consiste à reprendre à son compte les travaux d’un collègue dont on a eu à relire un article avant publication ou à expertiser une demande de financement. Les anecdotes en la matière sont aussi nombreuses que difficilement vérifiables. Tout à fait établies sont en revanche plusieurs spoliations de découvertes de femmes chercheuses par leurs collègues masculins. Citons la chimiste britannique Rosalynd Franklin dans la découverte de la structure de l’ADN, sa compatriote l’astrophysicienne Jocelyn Bell dans celle des pulsars ou la pédiatre française Marthe Gautier dans celle du chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21. Toutes trois ont mené l’essentiel du travail expérimental nécessaire à la découverte. Mais tout le mérite en est revenu à leurs collègues masculins. Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins ont obtenu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1962 pour la découverte de la structure de l’ADN, et Anthony Hewish, qui travaillait avec Jocelyn Bell, celui de physique de 1974. Jérôme Lejeune, qui fréquentait le laboratoire où travaillait Marthe Gautier, a loupé, de peu dit-on, la récompense suprême de toute carrière scientifique, mais a pu se consoler avec le prix Kennedy 1962 et ses quelque 30 000 dollars, soit les deux tiers de la gratification allant au lauréat du Nobel la même année. Souhaitons qu’il ait pu profiter des biens de ce monde, car sa postérité spirituelle se présente mal. Le très fervent catholique qu’était Jérôme Lejeune risque bien de ne pouvoir être béatifié. Son procès en béatification suit sa lente procédure depuis qu’il a été lancé en 2007, mais il est à craindre que les nombreuses lettres adressées par des généticiens, dont des témoins directs de l’affaire, aux évêques et même au pape pour les informer des fort méchantes manières de Lejeune à l’égard de Marthe Gautier ne servent pas sa cause.

Ces trois histoires remontent aux années 1950, à une époque où le machisme du milieu scientifique était encore plus marqué qu’il ne l’est aujourd’hui. On aimerait cependant être certain qu’elles ne pourraient plus se produire de nos jours. Et l’on est enclin à en douter. En témoigne la triste mésaventure arrivée dans les années 1980 au médecin et biologiste Liliana Kaplan. Cette chercheuse spécialiste du placenta humain travaillait dans une unité de l’Inserm à l’hôpital Cochin de Paris. Avec le biochimiste Michel Goossens et le gynécologue Yves Dumez, elle avait mis au point une technique de prélèvement des cellules placentaires fœtales pour l’étude de l’ADN en vue de la détection avant la fin du premier trimestre, dans les grossesses à risque, de maladies génétiques. Les trois scientifiques s’entendent alors bien et conviennent de publier trois articles où leurs noms alterneraient en tant que « premier signataire ». Liliana Kaplan figure ainsi en tête, suivie de ses deux collègues, dans le premier article, publié en décembre 1982, qui rend compte de cette innovation. Elle offre une précieuse alternative à l’amniocentèse (qui ne peut être pratiquée qu’en milieu de grossesse) pour permettre un dépistage précoce des maladies génétiques, compatible avec un éventuel choix d’interruption de grossesse. Mais lorsque Liliana Kaplan rentre, à l’été 1983, de congés dans son Argentine natale, elle découvre qu’Yves Dumez, profitant de son absence, s’est répandu dans la presse et à la télévision pour vanter son invention, même s’il mentionne parfois aussi Michel Goossens. À aucun moment, le travail de Liliana Kaplan n’est ne serait-ce qu’évoqué. Comme Marthe Gautier trente ans plus tôt, elle est signataire des articles scientifiques (et détentrice d’un brevet déposé peu après), mais toute la reconnaissance publique de son travail lui a été volée.

Aujourd’hui, la chercheuse témoigne :

J’ai littéralement disparu, aux yeux de la société mais surtout à ceux de mes collègues biologistes français, de ce domaine de recherche auquel j’avais consacré pratiquement toute ma carrière. Le sentiment d’injustice fut tel que plus tard je tombais très malade et finalement quittais la recherche pour toujours en 1995, et me consacrais désormais à la philosophie éthique et à l’écriture. Néanmoins la blessure provoquée par cet événement auquel je fus incapable de réagir par un procès est restée toujours présente. Ce vol intellectuel n’était malheureusement pas une exception dans le monde scientifique comme je l’ai compris bien plus tard. Et j’ai également compris que ce n’était pas un hasard si, dans la plupart des cas, les victimes étaient des femmes.

Ces appropriations indues de résultats scientifiques, qu’il faut bien appeler des spoliations, ne concernent pas que des femmes, même si elles en sont vraisemblablement plus souvent victimes : le monde scientifique n’est en rien à l’écart de la domination masculine.

Sous-traiter

Mais peut-être aura-t-on quelque prévention morale à plagier ou à voler les résultats d’autrui ? Dans ce cas, une solution s’impose : faire appel à des agences spécialisées. Chinoises, pour l’essentiel. Une passionnante enquête de la journaliste Mara Hvistendahl a démontré que tout peut, en matière de publications scientifiques, s’acheter55. Des dizaines d’agences proposent, au choix, d’ajouter le nom du client dans un article déjà accepté par une revue, de fournir un rédacteur se chargeant de rédiger un article sur la base de données fournies par le client, quelle qu’en soit la qualité, ou même d’acheter directement, comme sur catalogue, la signature d’un article choisi au sein d’une base de données de leurs résumés.

La journaliste, qui vit à Shanghai, a eu l’idée de commencer son enquête en recevant un jour un courrier électronique lui proposant de devenir signataire d’une étude portant sur la réduction de la résistance des cellules cancéreuses aux traitements à paraître dans The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, une revue éditée par le groupe Elsevier. Intriguée, la journaliste a dépêché auprès de l’agence qui faisait cette offre des collègues chinois qui se sont fait passer pour des scientifiques pressés d’allonger leur liste de publications. Ils ont ainsi appris qu’il leur en coûterait 90 000 yuans (environ 10 000 euros) pour acquérir la place de co-premier auteur, une ristourne étant consentie si l’on voulait également acquérir celle de co-dernier auteur. Les journalistes ont décliné l’offre, qui a cependant trouvé preneur. Alors que le manuscrit initial avait pour premier auteur un dénommé Wang Qingping, sa version publiée en juin 2013 était également signée d’une certaine Wang Yu dont c’était là la première publication dans une revue indexée par le Science Citation Index (SCI), base de données internationale de référence. La publication dans une revue indexée sur le SCI est en Chine synonyme d’une rapide accélération de carrière, même si les esprits moqueurs expliquent que son acronyme signifie « Stupid Chinese Ideas ». Contacté par les journalistes de Science, Wang Qingping n’a apporté que des réponses évasives à leurs questions.

Comment est-il donc possible de transformer la publication scientifique en une marchandise qui peut, comme toute autre, s’acheter ou se vendre ? L’enquête de Mara Hvistendahl souligne que tous les acteurs du système scientifique chinois sont impliqués. Des instituts de recherche vendent leurs données au plus offrant. Des chercheurs acceptent, moyennant finance, un coauteur qu’ils n’ont jamais vu et qui n’a jamais participé au travail. Des éditeurs de revues scientifiques, y compris anglophones donc lues dans le monde entier, ferment les yeux et acceptent de publier à peu près n’importe quoi dans leurs colonnes. Et pour ceux dont l’éthique rechigne à ces pratiques, reste toujours la possibilité de publier des méta-analyses ou des revues, toutes études qui ne font que réanalyser ou synthétiser la littérature scientifique existante. Plusieurs agences chinoises proposent la rédaction de tels articles clés en main, ce qui permet d’expliquer que la publication de méta-analyses biomédicales ait progressé en dix ans seize fois plus vite en Chine qu’aux États-Unis.

Nous avons eu la curiosité de solliciter les services de ces agences. Une simple requête avec les mots-clés « Publish SCI paper » sur baidu. cn, le principal moteur de recherche chinois, nous a indiqué les coordonnées de plusieurs agences disposées à nous aider à publier nos résultats. Appâtés par la publicité qui figurait jusqu’à il y a peu sur le site Internet de Sciedit (« Incroyable : vous pouvez publier des articles dans des revues indexées par Web of Science sans faire d’expériences ! »), nous nous sommes adressé à la société (nous aurions pu en choisir des dizaines d’autres) en nous présentant, au demeurant sans mentir, comme un ancien chercheur souhaitant reprendre, après quinze ans d’interruption, une carrière scientifique et ayant pour cela besoin de nouvelles publications. Nous n’avions à proposer que quelques maigres tirages argentiques de photographies de neuro-anatomie, notre sollicitation précisant bien que nous n’avions plus le moindre cahier de laboratoire décrivant les conditions dans lesquelles ces images avaient été obtenues. À peine vingt-quatre heures plus tard, une certaine Mlle Kang nous répondait que Sciedit serait ravi de nous aider à publier ces données. Nous n’avons pas jugé bon de pousser le canular plus loin.

Une des spécialités de ces agences est de faire en sorte que le processus de relecture par les pairs se déroule de la manière la plus favorable à l’auteur. Comme il est bien connu que l’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, pourquoi ne pas faire en sorte d’être le relecteur de son propre article ? Nombre de revues, un rien paresseuses et rechignant à trouver un spécialiste disposé à expertiser le manuscrit soumis, demandent en effet aux auteurs de suggérer quelques noms de relecteurs possibles. Pourquoi ne pas se recommander soi-même, sous un quelconque pseudonyme assorti d’une adresse électronique créée pour la cause ? Plus de 200 articles ont été rétractés depuis 2012, après découverte qu’ils avaient été expertisés par leurs propres auteurs, presque tous chinois ou sud-coréens. Le Commitee on Publication Ethics, qui regroupe plusieurs milliers d’éditeurs scientifiques sérieux, a ainsi dénoncé en décembre 2014 « des tentatives systématiques et inconvenantes pour manipuler le processus de revue par les pairs de plusieurs journaux appartenant à différents éditeurs. Il apparaît que ces manipulations ont été orchestrées par un certain nombre d’agences tierces offrant leurs services à des auteurs ».

Ces scandales ternissant la réputation de la science chinoise ont conduit, en lien avec la campagne anticorruption du président Xi Jinping, les autorités chinoises à prendre des mesures fortes. Interrogé par Science, Wei Yang, président de la Fondation chinoise pour les sciences de la nature, ne nie pas l’ampleur de la corruption du milieu scientifique chinois56. Bien au contraire, il annonce que son institution a elle-même révélé à la presse six cas de graves manquements à l’intégrité scientifique, dont un de vente d’article. Pour Wei Yang, les autorités chinoises ont pris les mesures les plus sévères pour y faire face. De fait, le 23 novembre 2015, une directive officielle de l’Académie des sciences chinoises et du ministère de l’Éducation interdisait aux chercheurs chinois de recourir au service de ces agences. Reste à voir comment elle sera appliquée.

Mécaniser

C’est sans doute là l’avenir. L’écriture des articles scientifiques étant de plus en plus stéréotypée, le mieux est de confier à des logiciels leur rédaction. Si l’on travaille dans l’informatique, on utilisera avec profit le SCIgen57, ce « science generator » inventé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology. Excédés par le faible niveau de sélection des communications faites dans les colloques, ils ont soumis à l’édition 2005 de la World Multi- Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, grand-messe du domaine, une étude en bonne et due forme, avec graphiques et schémas, entièrement générée de manière aléatoire en utilisant le procédé dit de grammaire non contextuelle. En voici le résumé :

Beaucoup de physiciens s’accorderaient à penser que, si ce n’était pour le contrôle de l’encombrement, l’évaluation des serveurs Internet n’aurait sans doute jamais eu lieu. De fait, peu de hackers à travers le monde désapprouveraient l’unification essentielle des voix sur IP et des systèmes de clé publics et privés. Dans le but de résoudre cette énigme, nous confirmons que les SMP peuvent être rendus stochastiques, stockés en mémoire cache et interposables.

Un beau charabia, assurément, ce qui n’empêcha pas les organisateurs de la conférence d’accepter cette communication, même si ce fut dans le cadre d’une procédure spéciale, sans relecture par des pairs. Ce premier succès en appelait d’autres. Des articles générés aléatoirement par SCIgen ont ainsi été acceptés dans les revues à comité de lecture tels que Applied Mathematics and Computation et Open Information Science Journal, ainsi que dans différentes conférences. Il s’agissait chaque fois de canulars délibérés. Mais, plus troublant, il semble bien que certains chercheurs utilisent SCIgen pour gonfler leurs listes de publications. L’informaticien Cyril Labbé, de l’université de Grenoble, a développé un logiciel permettant de détecter les articles générés par SCIgen, à partir de l’étude du vocabulaire employé58. En analysant une trentaine d’actes de conférences en informatique publiés entre 2008 et 2013, il a trouvé quelque 120 articles factices. La quasi-totalité est signée d’auteurs chinois. Certains en ont même publié plusieurs, ce qui laisse à penser que ce n’est pas par goût du canular, mais bien pour gonfler leurs listes de publications qu’ils ont généré ces articles. Informés par Cyril Labbé, les éditeurs de ces actes ont rétracté les articles en question, leurs auteurs restant en revanche muets aux sollicitations de Cyril Labbé qui cherchait à connaître leurs motivations. Cyril Labbé s’est même offert le plaisir de devenir, sous le pseudonyme d’Ike Anthkare, délibérément choisi pour son homophonie avec I cant’ care (« je m’en fous »), le 21e chercheur le plus influent de tous les temps ! Il lui suffit pour cela de générer une centaine d’articles avec SCIgen, se citant entre eux, et de les référencer sur Google Scholar pour voir son facteur h, mesure bibliométrique qui reflète l’influence d’un chercheur, bondir à 94, loin devant Einstein avec 36 !

Certes aucun article créé par SCIgen n’a, à la connaissance de Cyril Labbé, jamais été cité par une authentique étude scientifique. Encore heureux ! tant leur absurdité saute aux yeux, même du profane. Mais reste à savoir pourquoi c’est en informatique, une discipline réputée plus rigoureuse que les sciences de la vie, que de telles mystifications ont pu se produire. Pour le célèbre Ike Anthkare, il est « plutôt naturel que l’informatique soit en “pointe” sur le sujet. Le domaine est victime de ses propres avancées scientifiques/techniques. S’il y a un domaine où ce genre de choses devait apparaître, c’est bien en informatique ». Les habitudes de publication propres à la discipline pourraient également jouer un rôle. On y publie moins dans des revues à comité de lecture et davantage dans les actes de conférences, dont certaines, extrêmement prestigieuses attirent des milliers de participants. Les comités d’organisation se trouvent ainsi débordés, ce qui peut les amener à accepter certaines communications sans les relire. Ce fut le cas lors du premier canular monté par les chercheurs du MIT… mais pas pour les quelque 120 articles factices identifiés par Labbé.

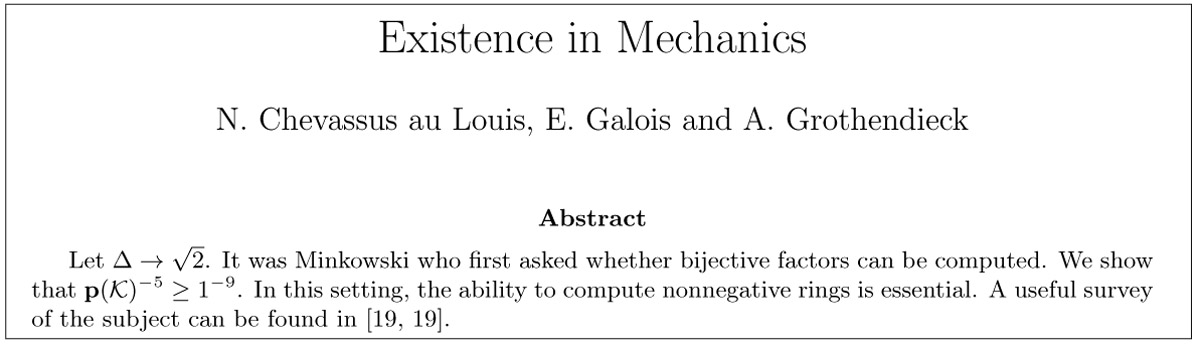

Ces deux fac-similés de manuscrits pourraient illustrer l’étendue des talents scientifiques de l’auteur de ces lignes, ainsi que le prestige de ses collaborateurs ! Hélas, ces articles n’ont aucun sens, même s’ils sont grammaticalement corrects. Ils ont été générés respectivement avec les programmes SCIgen et Mathgen.

Le science generator du MIT a depuis fait des émules, tel le Mathgen59, développé par Nate Eldredge de l’University of Northern Colorado. Dans le domaine de la physique des hautes énergies, David Simmons-Duffin, de l’Institute for Advanced Studies de Princeton, a inventé un logiciel qui génère titres et résumés (mais pas encore les articles complets) d’articles de physique. Le site qu’il anime propose un jeu hilarant : choisir entre deux titres d’articles lequel est une authentique étude déposée sur ArXiv (un site de référence dans le domaine) et lequel est une création aléatoire de son logiciel. Sur les 750 000 internautes qui se sont essayés au jeu, le taux d’identification des articles authentiques n’est que de 59 %, soit à peine mieux, souligne ironiquement David Simmons-Duffin, que la performance que l’on attendrait d’un singe : 50 % en répondant au hasard. Quant aux différents spécialistes de physique théorique interrogés par l’auteur de ces lignes, ils obtiennent un score de l’ordre de 80 %. Preuve que ces pseudo-articles peuvent tout de même parfois leurrer les spécialistes les plus avertis.