55

Une nouvelle République

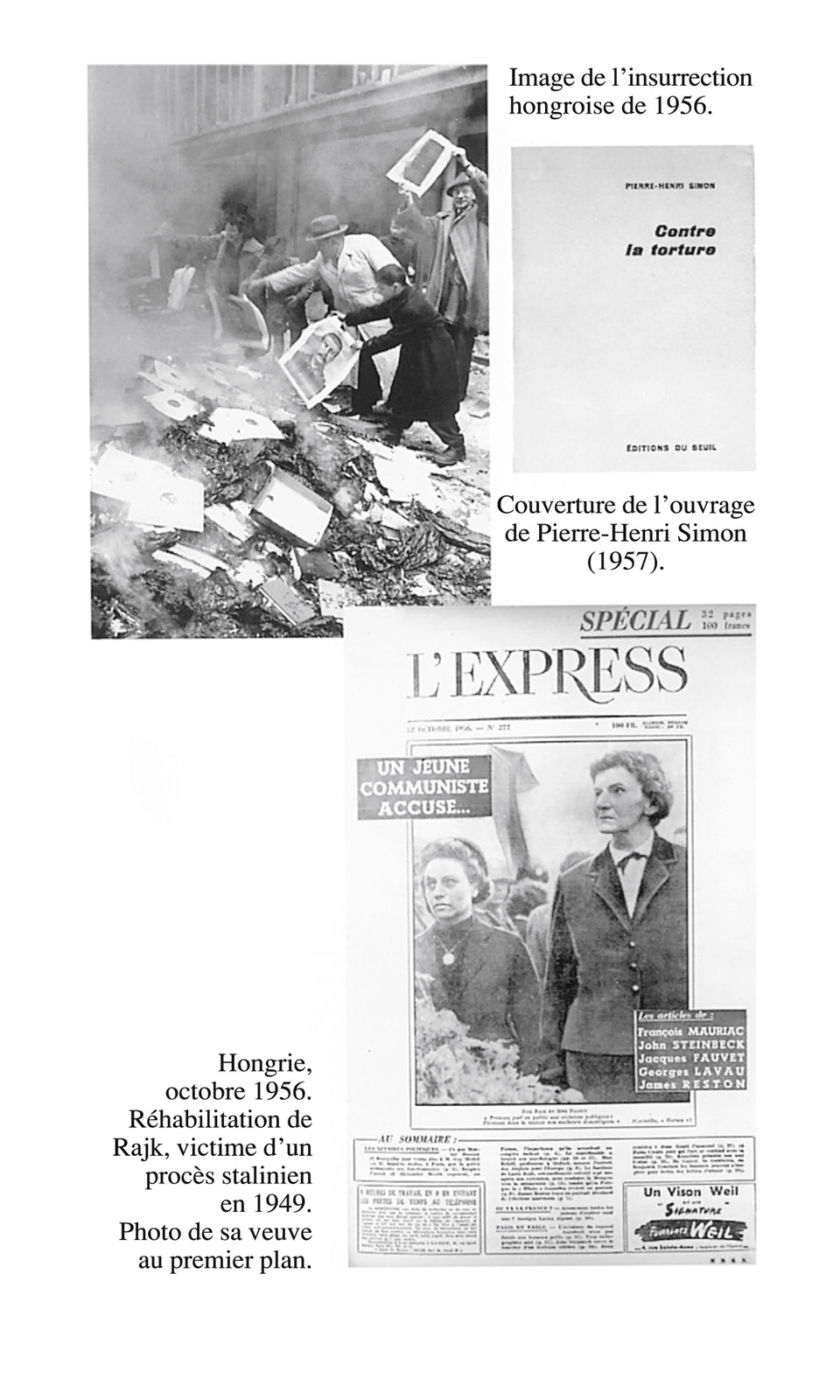

Au début de 1958, la France s’embourbe dans une guerre qui ne dit pas son nom. La loi du 26 juillet 1957 a étendu au territoire métropolitain les pouvoirs spéciaux. Un premier « camp d’assignation à résidence » a été établi à Mourmelon. L’immigration algérienne fait l’objet à son tour des opérations de police : mandats d’arrêt, transferts forcés en Algérie, remises à la justice militaire. La saisie des journaux qui renâclent devient une pratique courante. Un lourd climat de résignation pèse sur le pays. Les étudiants et les intellectuels de gauche, seuls, manifestent contre la politique de guerre sans issue que mènent les successeurs de Guy Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury puis Félix Gaillard, et l’inamovible Robert Lacoste, proconsul socialiste à Alger.

Un nouveau parti est né le 8 décembre 1957, l’UGS (Union de la Gauche socialiste), à la suite d’un congrès de fusion entre la Nouvelle Gauche (Claude Bourdet, Gilles Martinet, Philippe Viannay…), le MLP (Mouvement de libération populaire), la Jeune République (Georges Lavau), l’Action socialiste et l’Unité socialiste. Ses sections étudiantes organisent à Paris des manifestations de rues, aux côtés des communistes. A l’extrême droite, les groupes nationalistes – l’Action française, Jeune Nation – se sentent portés par les événements : attaques des vendeurs de journaux de gauche, meetings, défilés, affiches, graffiti, jamais depuis la Libération le climat ne leur a été aussi favorable. Un jour de décembre 1957, Georges Suffert, rédacteur en chef de Témoignage chrétien, est enlevé par un commando à Nancy, où il doit donner une conférence, et séquestré quelque temps. La droite intégriste, le vent en poupe, lance des expéditions contre les vendeurs du même hebdomadaire, tandis que les dénonciations et les tracts se multiplient. Jean-Marie Le Pen, au début de 1958, ayant pris ses distances vis-à-vis de Poujade, fonde avec l’autre député parachutiste Jean-Maurice Demarquet le Front national des combattants : « Contre tous les matérialismes, pour la révolution nationale, unissons-nous. » Un peu plus tard, l’avocat Jean-Baptiste Biaggi constitue à son tour le Parti patriote révolutionnaire, décidé à empêcher « Nasser de venger Poitiers »… La guerre d’Algérie permet le redressement des vaincus de la Libération, des anciens collaborateurs, des maurrassiens, renforcés par une nouvelle génération de trublions, que fascinent les « paras ». Les bagarres se succèdent au Quartier latin. Les radicaux dissidents, eux, antimendésistes, francs-maçons de droite, retrempent leur anticléricalisme contre les catholiques de gauche, « ces docteurs en foi religieuse toujours prêts, sous le couvert des Écritures, à donner tort à la France » (Vincent Badie), et contre « ces feuilles qui se vendent sous certains portails gothiques » (André Marie).

Le Parti communiste paraît atone, incapable de prendre l’initiative de la résistance à la guerre, ne poussant plus ses troupes sur le pavé que pour les enterrements – 50 000 militants en deuil derrière le corbillard de Marcel Cachin, en février 1958. L’opinion, passive, encaisse les nouvelles de la guerre – accrochages, embuscades, listes de tués, additions de blessés – l’oreille basse, tandis que les députés déplorent l’insuffisance des crédits militaires : « Ne répétons pas les erreurs d’Indochine, s’écrie Frédéric Dupont à l’Assemblée. C’est dans deux ans peut-être qu’auront lieu les batailles décisives. Préparons donc aujourd’hui le matériel dont nous aurons besoin. » En mars 1958, Robert Lacoste, qui parle depuis déjà longtemps, sans craindre d’offenser le bon sens, du « dernier quart d’heure », déclare encore : « notre optimisme est justifié », le jour même où la presse annonce : « 30 000 hommes nouveaux pour l’Algérie. »

L’histoire vient de prendre un tour nouveau. Le 8 février, les Français bombardent Sakhiet-Sidi-Youssef, un village tunisien (la Tunisie, comme le Maroc, est indépendante depuis 1956), sous prétexte qu’il s’y trouve une DCA du FLN. On relève 75 morts et 83 blessés. La presse mondiale, à l’exception du Portugal, condamne le forfait. Mais qui l’a perpétré ? Le gouvernement Gaillard a, selon toute vraisemblance, été placé devant le fait accompli : l’armée en Algérie agit à sa guise, contrairement au principe sacré de la subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique. A l’Assemblée, le gouvernement bénéficie de l’appui renouvelé de sa majorité. Un orateur de droite, Henri Trémolet de Villers, député de Lozère, va jusqu’à se féliciter de cette « parfaite » « réalisation technique » du raid aérien : « Il est possible que des femmes et des enfants aient été atteints, mais à qui la faute ? » En dépit de ces bulletins d’autosatisfaction, l’affaire tourne mal ; la France doit accepter les « bons offices » des États-Unis et de l’Angleterre. Du même coup, l’internationalisation du conflit algérien, redoutée par les partisans de l’Algérie française pour lesquels la « pacification » reste une question « intérieure », devient une réalité. Dans les semaines suivantes, France-Observateur, L’Express et l’hebdomadaire communiste France nouvelle, sont encore une fois saisis. France-Observateur comptera d’avril à juin 1958 dix de ses numéros saisis en métropole, et la majorité de ses sorties en Algérie1. Charles-André Julien, professeur d’histoire de la colonisation à la Sorbonne, qui vient de publier La Question algérienne, avec Jean Dresch, Henri Marrou, Alfred Sauvy et André Stibbe, peut écrire : « Il est incontestable que la monarchie de Juillet et le second Empire laissèrent aux écrivains qui critiquaient la guerre d’Algérie une liberté qui paraîtrait séditieuse aux autorités de la IVe République. » L’aggravation de la situation provoque le renversement du gouvernement Gaillard. La même politique de guerre et de répression menée par trois gouvernements successifs, issus d’élections législatives gagnées par la gauche au nom de la paix en Algérie, tombe au fond de l’impasse. La crise de la IVe République est ouverte. Après des semaines de piétinements pour improviser un nouveau ministère, l’annonce que le MRP Pierre Pflimlin, réputé « libéral », est appelé provoque la manifestation du 13 mai à Alger, canalisée et assumée par les troupes du général Massu, qui se met à la tête d’un Comité de salut public. Ledit général, dans un appel au président Coty, « exige » la création à Paris d’un gouvernement du même nom, « seul capable de conserver l’Algérie partie intégrante de la métropole ». L’armée s’est emparée du pouvoir à Alger comme dans n’importe quelle république d’Amérique latine ; elle menace de le prendre à Paris si elle n’obtient pas la formation d’un gouvernement de ses vœux. Le 25 mai, un Comité de salut public est créé à Ajaccio : les parachutistes vont-ils menacer Paris ?

On sait le reste : la défaite assez rapide des derniers républicains de l’Assemblée, l’impossibilité de la gauche de faire front, la démission de Pflimlin et le recours au général de Gaulle, qui s’est déclaré disponible. Le mercredi 28 mai, un Comité d’action et de défense républicaine convoque à une manifestation de la Nation à la République. La foule s’y presse ; ce n’est qu’une foule. « Je cherche vainement, dans le pathos que suscite “la défense républicaine” ces derniers jours, écrit Pierre Emmanuel, autre chose qu’une lamentation mystique2. » Le lendemain, René Coty accepte la démission du gouvernement Pflimlin et appelle le Général à former un gouvernement. Le 1er juin, celui-ci est investi par l’Assemblée.

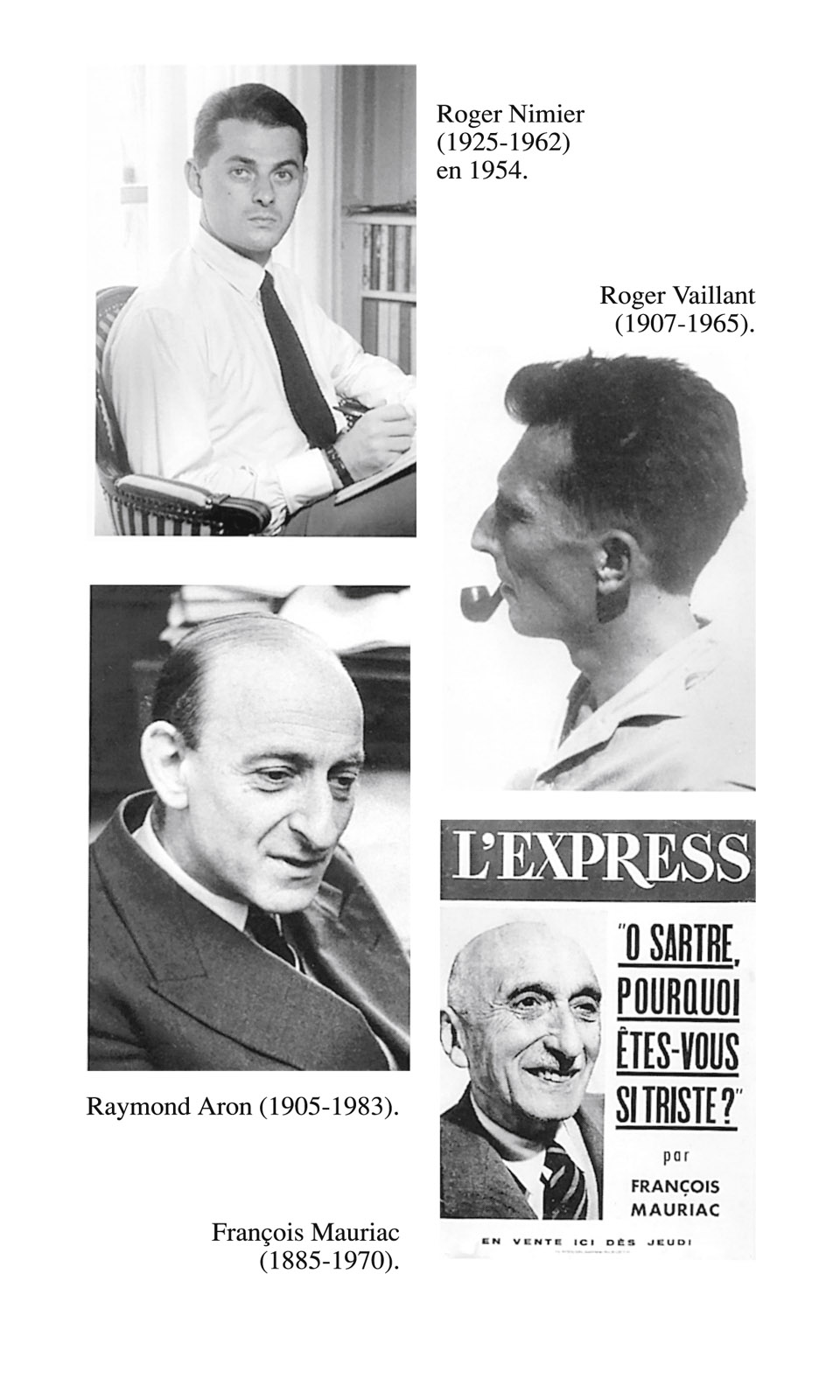

La gauche intellectuelle est quasi unanime dans la condamnation et du coup de force d’Alger et de l’appel à de Gaulle : comment un esprit républicain pourrait-il l’accepter ? L’homme du 18 Juin est toujours respecté, mais il apparaît comme le jouet des factieux et de la rébellion militaire. Quelques-uns en jugent autrement, dont François Mauriac. Depuis deux ans, à plusieurs reprises, il a suggéré le retour de De Gaulle, seul et dernier espoir d’une pacification réelle en Algérie. A L’Express, contre presque toute la rédaction du journal, il revient, pendant la crise de mai, sur ce qu’il considère comme un recours nécessaire :

« Perdrons-nous cette chance, écrit-il le 19 mai [après la conférence de presse du Général], de rendre aux travaux de la paix la jeunesse française ? d’interrompre le martyre de ce peuple algérien pris atrocement depuis des années entre deux feux ? Je ne suis pas de ceux qui disent : “Périsse un peuple plutôt qu’un principe.” Quel hypocrite je serais si je feignais de ne pas sentir en moi battre les ailes de cette immense espérance : que le sang ne coule plus, que les soldats français rentrent en France, que les pauvres gens des mechtas ne connaissent plus d’autre misère que celle d’être pauvres et démunis de tout, qu’il ne soit plus jamais question de la Question, qu’aucun soldat de chez nous n’ait plus jamais sujet de dire ce que le général Massu, il y a six mois, confiait à notre confrère de La Croix : “La torture, vous n’avez que ce mot-là à la bouche, mais je suis bien obligé de la pratiquer, comment faire autrement ?”3. »

A Combat aussi, l’écrivain et ancien résistant Maurice Clavel s’enchante de « la réconciliation d’Alger », où ont fraternisé pieds-noirs et musulmans, et participe à la création d’un Comité républicain d’appel au général de Gaulle, que rallient Emmanuel d’Astier de La Vigerie et Joseph Kessel. Lyrique, enflammé, prophétique, il se moque de ceux qui croient le Général prisonnier des ultras ou dans la main des trusts. Roger Stéphane, admirateur de De Gaulle et de Malraux, quitte France-Observateur, que rejoint Claude Estier, démissionnaire, lui, du Monde à la suite du choix de Beuve-Méry. Une polémique s’est engagée entre Claude Bourdet et le directeur du Monde. Bourdet, Compagnon de la Libération, parle d’un « chantage odieux ». A son « Non, jamais », Beuve-Méry répond par un « Oui quand même » : « Il se peut que Claude Bourdet ait finalement raison, écrit-il. Il se peut qu’il ait aujourd’hui le plus grand tort, car ni la prudence ni l’intransigeance ne sont infaillibles. L’une comme l’autre peut le cas échéant ouvrir ou fermer la voie du salut. Nous ne tarderons pas à être fixés4. »

La première tâche du Général est, après une tournée triomphale en Algérie, de faire élaborer une nouvelle Constitution selon ses vœux. Un périple en Afrique noire, pour annoncer la future « Communauté française », donne l’espoir d’un véritable renouveau, malgré les ministres de la IVe République dont il s’est entouré, Pinay, Mollet et les autres. Jean Daniel reste un des rares journalistes à mettre en évidence que la « politique de Conakry » (« Cette Communauté, avait dit le Général, la France la propose : personne n’est tenu d’y adhérer. Je dis ici : l’indépendance est à la disposition de qui veut la prendre… ») annonce l’indépendance de l’Algérie : « Comme les autres, ceux du “Système”, le Général ment à l’armée et il ment aux Français d’Algérie, en leur laissant croire, sinon en les assurant, que l’Algérie sera française. Et ces mensonges vont achever d’exaspérer une population lorsqu’une solution surviendra5. »

André Malraux, qui ne passe pas pour un champion du colonialisme, devient un éphémère ministre de l’Information avant de céder son portefeuille à Jacques Soustelle, un des hérauts de l’Algérie française. Les saisies de journaux continuent. La presse de droite et d’extrême droite se rallient à de Gaulle, malgré les lourdes rancunes des feuilles rétro-pétainistes à l’endroit de l’ancien chef de la France libre. Jacques Laurent, comme tous les « hussards », applaudit : « Ils parlent de faction, de complot, de sécession pour essayer de cacher au monde l’éclat d’une victoire de la pensée française qui a été remportée contre eux, parce qu’eux, ils avaient joué contre elle6. »

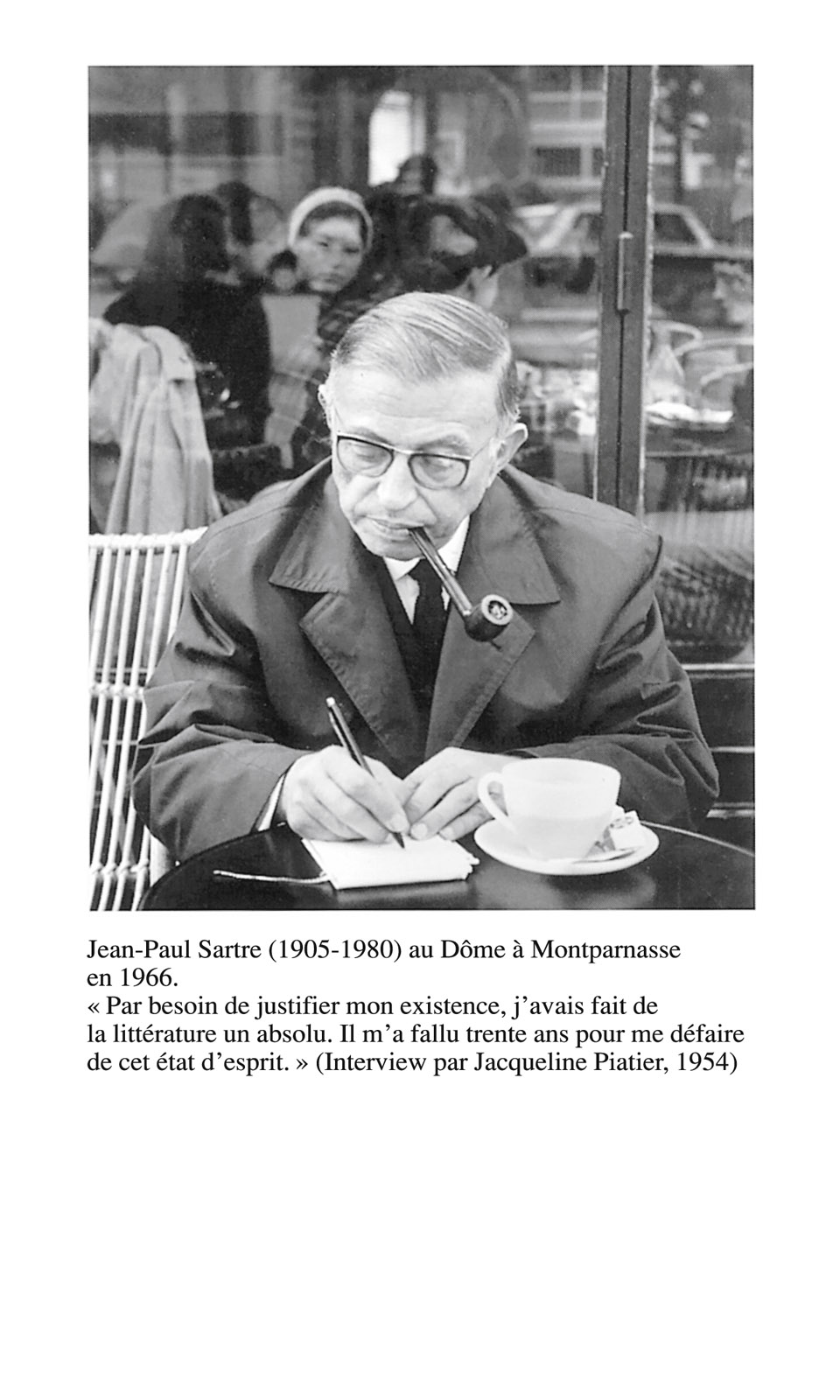

Dans son numéro de juin, Esprit expose ses regrets : « On pouvait convoquer le peuple devant les mairies, opposer à la menace de la dictature parachutiste la masse résolue des républicains. C’était risquer la guerre civile, mais en cédant à ce chantage de guerre civile, venu d’un seul côté, on livrait la République à la discrétion des militaires de coup d’État. C’était surtout risquer l’hégémonie communiste sur le nouveau Front populaire qui s’ébauchait. La plupart d’entre nous était prêt à courir ces deux risques. Les socialistes et les démocrates-chrétiens n’en ont pas voulu. Lorsqu’un bon nombre de rédacteurs parisiens d’Esprit se mêlèrent au grand cortège de la Nation à la République, ils le firent avec la conscience de participer à une gigantesque illusion, car aucune volonté commune, aucun programme n’existait chez les organisateurs de cette manifestation7… » Au même moment, Les Temps modernes prennent vivement position contre de Gaulle, « général de pronunciamiento8 », tandis que Sartre, dans L’Express, lui dénie la possibilité de « devenir le chef d’un État républicain », lui qui est le « lieu géométrique de toutes nos impuissances, de toutes nos contradictions9 ».

La réflexion de Roger Martin du Gard reste plus prudente. Elle vient moins d’un homme d’action – il ne l’a jamais été – que d’un philosophe de l’Histoire : « Une longue vie dans un siècle tourmenté, écrit-il le 4 juin, nous a enseigné qu’on ignore toujours tout des mobiles, des évolutions, des conséquences de l’événement contemporain. Dans dix ans, on commencera à distinguer la signification historique de ce qui se passe aujourd’hui, si c’est le début d’une période exécrable, ou le début d’un redressement prospère10. » Est-il un « jobard » ? En tout cas, il voit plutôt d’un bon œil l’association de Gaulle-Malraux. Le 28 mars 1958, Martin du Gard a signé avec Malraux, Sartre et Mauriac une adresse au président de la République après la saisie du livre d’Henri Alleg, La Question. Malraux, appelé par de Gaulle, se met en tête de constituer une commission d’écrivains pour enquêter sur les tortures dénoncées par Alleg. Projet sans suite : ni Mauriac, ni Camus, ne sont séduits par l’idée ; quant à Martin du Gard, il est foudroyé par un infarctus, le 22 août.

Autre philosophe de l’Histoire, Raymond Aron considère le retour du Général avec circonspection. Reçu docteur honoris causa à l’université Harvard, il eut le sentiment que la dépêche par laquelle l’AFP résumait son discours aux États-Unis révélait à tort son ralliement à la ferveur populaire du 13 mai algérois. Pour s’expliquer, il rédige aussitôt L’Algérie et la République, dans la même collection, « Tribune libre » chez Plon, qui a publié sa Tragédie algérienne. Il y réitère son analyse, plus fouillée, de la nécessité de l’indépendance : « L’abandon, c’est de rejeter la coopération avec les pays promis à l’indépendance. Qui bouche l’avenir, sinon celui qui affirme que l’aspiration des peuples à l’autogouvernement est incompatible avec la vocation africaine de la France ? Les nations décadentes sont celles qui refusent de s’adapter à un monde changeant. » Quant à de Gaulle, Aron estime que le Général, par son autorité et son prestige, a une meilleure chance que tout autre « de trouver une issue ou de faire supporter aux Français la prolongation du conflit11 ». Il n’empêche, en tant qu’intellectuel se piquant d’être un écrivain politique, Aron refuse de « participer aux équivoques ». Contrairement à Malraux, il ne saurait entrer dans un parti gaulliste mené par deux défenseurs de l’Algérie française, Michel Debré et Jacques Soustelle. Il n’en accorde pas moins sa confiance au Général, seul capable de ramener l’armée à l’obéissance : « La révolution de mai peut être le début de la rénovation politique de la France à condition qu’elle se hâte de dévorer ses enfants. » Ce n’est pas mal vu, à ceci près que la nouvelle République ne peut se hâter que lentement. On saisit en tout cas dans cette analyse le sens politique d’Aron ; souvent sans le dire, bien d’autres intellectuels s’y rallient : au moins le retour du Général ouvre une brèche sur l’avenir.

Comme les communistes, la majorité des intellectuels de gauche s’attachent à défendre les principes contre tout pari stratégique. Ils peuvent compter à l’Assemblée sur la grande voix, intransigeante, de Pierre Mendès France, et sur celle de François Mitterrand, qui seront les adversaires parlementaires les plus éloquents du projet constitutionnel de De Gaulle. Ils avaient contre eux l’immense majorité de l’opinion.

Le 4 septembre – date anniversaire de la proclamation de la IIIe République –, Malraux organise une grande cérémonie gaulliste place de la République, au cours de laquelle de Gaulle présente le projet de Constitution, non sans rappeler les heures glorieuses de 1792 et de 1848. Malraux, prêt à faire trembler de nouveau les estrades, clame devant le parterre des gaullistes qui étaient là sur carte d’invitation : « Le peuple de Paris, le voilà ! » Au fond de la place, tenus en respect par des cordons de police, les manifestants communistes s’époumonent contre lui et les autres orateurs ; des bagarres s’ensuivent, qui feront de nombreux blessés.

Peut-on encore se battre contre le référendum du 28 septembre ? Sartre, dans L’Express du 11 septembre, dénonce vigoureusement un « plébiscite truqué », auquel on doit répondre Non sans hésitation. Le 25, à trois jours du référendum, on lui accorde encore quatre pages centrales, d’une longueur inusitée dans un tel journal. Dans un article intitulé « Les grenouilles qui demandent un roi », Sartre explique en long et en large les raisons de ce Non : « Ne l’oubliez pas ; toute l’ambiguïté vient de là : de Gaulle n’est pas fasciste, c’est un monarque constitutionnel ; mais personne ne peut plus voter pour de Gaulle aujourd’hui : votre “Oui” ne peut s’adresser qu’au fascisme. Comprenons enfin qu’on ne tire pas un pays de son impuissance en confiant la toute-puissance à un seul homme12. »

Maurice Merleau-Ponty, qui collabore aussi à L’Express, juge que « l’apparition du général de Gaulle » est « comme la suite et comme le chef-d’œuvre du molletisme ». Mais, tandis que Sartre préconise un nouveau Front populaire, Merleau-Ponty, pour s’opposer au gaullisme, faire triompher les solutions libérales outre-mer, en appelle aux Français « hors de la droite et hors du Parti communiste », à savoir aux Comités d’action démocratique de Mendès France. Ces comités allaient bientôt devenir l’Union des forces démocratiques, réunissant la gauche non communiste, les dissidents de la SFIO (regroupés dans le PSA), l’UGS, et les amis de François Mitterrand. Un autre philosophe adhère à ce mendésisme antigaulliste, Jean Hyppolite, directeur de l’École normale supérieure.

Le reste de la gauche intellectuelle, à part quelques exceptions, comme Jean Amrouche, Maurice Clavel, Pierre Hervé (« L’opposition systématique serait la politique du pire13 »), fait campagne pour le Non. C’est le cas de France-Observateur, où Claude Bourdet se montre pathétique : « Oui au de Gaulle libérateur de 1944, Non à celui de 1958, c’est-à-dire à celui du péril arbitraire14. » Dans Esprit, qui consacre en septembre un numéro spécial intitulé Cinquième République ?, Jean-Marie Domenach conclut ainsi sa contribution : « Nous disons non. Pas à un homme, mais d’abord à une Constitution qu’inspire la peur du suffrage universel et qui prépare sous le couvert d’un renforcement de l’exécutif un système de confusion et d’anarchie bien pire que le précédent. Nous disons non surtout à une entreprise issue du coup de force du 13 mai, qui en demeure prisonnière et dont tout l’avenir est obéré par le mensonge de la politique algérienne. »

Le 28 septembre 1958, près de 80 % des Français ratifiaient le projet constitutionnel. Dans de nombreuses municipalités communistes, et notamment dans la Ceinture rouge de Paris, une majorité a voté Oui malgré les consignes et la campagne active du PCF pour le Non. Les élections législatives de la fin de novembre voient la victoire relative des gaullistes de l’UNR, tout récemment fondée. Le 21 décembre, le général de Gaulle est élu président de la République. Le 9 janvier 1959, Michel Debré devient Premier ministre. Le « modèle républicain », construit par la IIIe République qui accordait les pouvoirs prééminents au Parlement, est renversé à l’avantage du pouvoir exécutif. La dernière guerre coloniale a eu raison de ce que de Gaulle surnommait le « système des partis » et qu’il veut remplacer par des institutions dont le projet remonte à son discours de Bayeux, en 1946.

Que penser de l’événement ? Le recul nous conforte dans l’idée que les Français, dans leur immense majorité, ont vu juste, en ratifiant le projet constitutionnel. Bien des commentateurs estimaient que cette Constitution, taillée sur mesure pour de Gaulle, ne lui survivrait pas – en quoi ils se sont trompés. Les têtes politiques ont refusé de peindre la situation en noir et blanc : un Hubert Beuve-Méry, un Raymond Aron ont parié que le Général appelé par les ultras et les militaires ferait une politique contraire aux rêves de ceux-ci. Ils ont eu raison, l’Histoire a jugé. Mais, dans ces fiévreuses semaines de 1958, les partisans du Non n’étaient pas tous des sots ou des sectaires. A l’Assemblée, un Mendès France, un Mitterrand, défendirent les principes de la démocratie républicaine : les représentants du peuple n’avaient pas le droit de plier devant le coup de force militaire. A côté des communistes, un certain nombre de députés les suivirent, le Parti socialiste se divisa. Les intellectuels de gauche bataillèrent dans l’ensemble pour les mêmes principes. Peut-être y eut-il un moment, bref, où tout était encore possible, au lendemain du 13 Mai. Toutefois, l’hypothèque communiste ne fut pas levée : le PCF n’imposerait-il pas sa prépondérance sur un gouvernement de combat, un mouvement antifasciste ? La gauche était trop divisée, et depuis trop longtemps, pour faire front. Le manque de perspective crédible rendit vain le discours de la résistance intellectuelle. Celle-ci fut symbolique. Les symboles ont un sens, et il revenait aux hommes de principe de rappeler les principes.

Ce n’est pas sur ce terrain que la gauche intellectuelle mérite le désaveu ; c’est sur celui de l’analyse politique. Pour la plupart de ses commentateurs, le retour de De Gaulle signifiait le fascisme. Dans la presse, on se remémorait le précédent italien de 1922, comme si la comparaison avec Mussolini s’imposait. De Gaulle, appelé par les factieux, les soldats rebelles, les ultra-colonialistes, ne pouvait faire que leur politique. La solution du problème algérien – l’indépendance – ne pouvait venir que de la gauche. On était certes fondé de récuser l’installation d’un pouvoir personnel, mais nullement obligé de se livrer à des analyses péremptoires sur la catastrophe qui devait nécessairement en découler. Dans cette situation, l’éthique de conviction encourageait la résistance ; l’éthique de responsabilité, le pari. Au-delà de la croyance, où tomba peut-être Mauriac – dont les complicités avec la Providence échappaient aux impératifs de la raison –, l’intelligentsia se partagea en deux camps : les politiques, qui ont fini par avoir raison ; les hommes de principe dont rien, en 1958, ne prouvait qu’ils avaient tort. Au vrai, la question du régime institutionnel, si importante fût-elle, intéressait moins que le sort de l’Algérie auquel le destin de la France était rivé. Le tout était de savoir si, avec de Gaulle, le pays avait plus de chance de parvenir à la paix.

Telle n’est pas la question que se posa exactement Serge Mallet au long de ses articles des Temps modernes, où il s’évertua de saisir le sens du général de Gaulle en profondeur, tel Marx décryptant le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Refusant de s’attarder à l’événement, Mallet – qui sera un théoricien du futur PSU – décrétait que de Gaulle installait au pouvoir le règne du « grand capital financier », soucieux de « simplifier » la vie politique : « Un exécutif libéré du jeu parlementaire permet le contrôle exclusif de l’État par le capital financier. » Il est frappant, en relisant ces analyses, de constater l’impuissance de la pensée marxiste à comprendre le politique, simple superstructure à ses yeux des forces économiques et sociales. Mallet expliquait simplement que : « Le Parlement n’est pas autre chose que le champ clos où s’élaborent les compromis entre le capital financier, qui se subordonne en général les leaders des grands partis politiques et les autres couches sociales non prolétariennes dont l’alliance lui est indispensable. Et la complexité des partis, des tendances du Parlement français n’est que le reflet mystifié de l’extraordinaire complexité sociale de la France15. » Reprenant à son compte l’idée marxienne de « l’illusion du politique », Mallet demandait à toutes les forces sociales d’en finir avec ses illusions sur « les miracles politiques », pour se battre dans le champ du réel, c’est-à-dire « l’appareil de production ». L’avenir à ses yeux était plus aux syndicats qu’aux partis. Cet article, qu’il reprit avec les suivants dans Le Gaullisme et la Gauche, au Seuil, en 1963, est une belle attestation des embarras qu’un marxiste intelligent éprouve devant l’irruption de l’événement, nourri de toutes les passions, de toutes les émotions, et de toutes les habitudes de pensée. A vouloir rationaliser les comportements les moins rationnels, sous la lumière de la détermination économique, Serge Mallet ne jetait guère de lumière sur la situation. Il refusait l’attitude éthique des « républicains », il ne s’attardait pas aux « principes », il voulait être réaliste. Son « Nous entrons dans l’ère du capitalisme d’État » devenait pour bien des militants un Eurêka, mais son « Économie d’abord ! » ne pouvait rendre raison de la situation. C’est sur l’Algérie, encore et pendant des années, que la gauche eut à se battre – et dans ce combat elle finit par soutenir de Gaulle.

P. Tétart, France-Observateur 1950-1964. Histoire d’un courant de pensée, thèse, IEP de Paris, 1995, t. 2, p. 526.

P. Emmanuel, « L’événement et la parole », Preuves, juillet 1958.

F. Mauriac, Bloc-Notes, 2, 1958-1960, op. cit., p. 72-73.

Le Monde, 1er-2 juin 1958.

J. Daniel, « L’Algérie après Conakry ou réalités et mystères du gaullisme », Preuves, octobre 1958.

J. Laurent, « Entre la foi et le doute », Combat, 24 mai 1958.

« Une révolution par défaut », éditorial anonyme, Esprit, juin 1958.

« La République a perdu une bataille », éditorial anonyme des Temps modernes, mai-juin 1958.

J.-P. Sartre, « Le Prétendant », L’Express, 22 mai 1958.

R. Martin du Gard, lettre à Roger Froment, Journal, op. cit., III, p. 1136.

R. Aron, Mémoires, op. cit., p. 377.

J.-P. Sartre, Situations V, op. cit., p. 144.

P. Hervé, Combat, 17 juin 1958.

Cl. Bourdet, « Le choix », France-Observateur, 25 septembre 1958.

S. Mallet, « Pour un programme de l’opposition », Les Temps modernes, juill.-août et septembre 1958.