Rien ne préparait le fils de Muhyi ed-Dîne à devenir émir, encore moins à prendre les armes et devenir un chef de guerre, résistant à la conquête française. Brusquement – peut-être pas lorsqu’on refait l’histoire des relations entre la France et la régence d’Alger –, la situation va se tendre. Les troupes françaises débarquent à Sidi Ferruch le 14 juin 1830, le dey1 capitule le 4 juillet et Alger devient possession française. Les troupes françaises entreprennent ensuite de conquérir l’ensemble du territoire, même si, au départ, rien n’est prévu en ce sens. Les capitulations et les soumissions se succèdent. Bou Mezrag, le bey de Titteri s’aligne, le chef des tribus Flittas en Kabylie fait de même.

L’arrivée de l’armée française s’accompagne d’actes de vandalisme et de destructions. Le trésor de la régence tombe entre les mains de militaires qui le dilapident, en transférant une grande partie à Toulon2. La situation est désastreuse à Alger au point que le capitaine Pellissier de Reynaud écrit : « Les vols, naguère presque inconnus, se multiplièrent dans des proportions effrayantes, et les indigènes en furent encore plus souvent les victimes que les auteurs. »3 À Oran, le bey Hassan veut également capituler mais les tribus se rebiffent. Les habitants sont invités à quitter la ville où la milice turque reste seule. Beaucoup de tergiversations dans le commandement français, la révolution de Juillet en France et la chute de Charles X entraînent un revirement des notables, notamment chez le bey de Titteri et le chef des Flittas, qui songent à résister. C’est trop tard : Tlemcen est prise, et le Maroc installe Ben-Nouna comme khalife, à la grande satisfaction des bourgeois de la ville mais sans l’assentiment des Kouloughlis4 qui se rebellent. Les années 1830, 1831, jusqu’au début de l’année 1832 sont troubles, anarchiques, marquées par les intrigues du souverain marocain qui veut conquérir Oran et Mascara. L’armée française, mal armée, mal ravitaillée, et les résistances désordonnées des tribus contribuent à entretenir un dangereux climat d’instabilité.

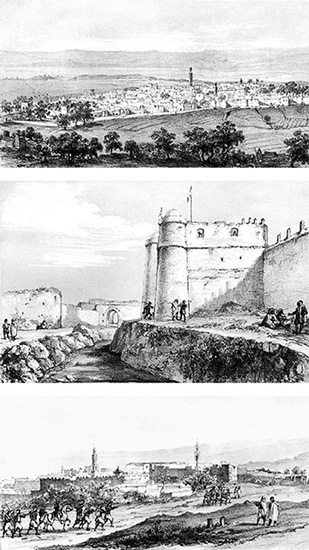

De haut en bas : Tlemcen en 1836 ; mechouar (enceinte) et porte de Tlemcen en 1836 ; Mascara vers 1830, trois illustrations d’Alexandre Genet (1799-1850).

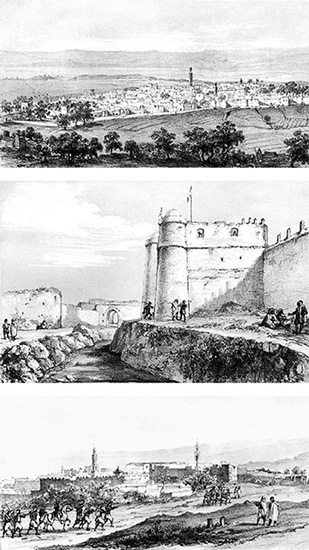

Intérieur de la mosquée Sidi Boumediene à Tlemcen, photographie.

Muhyi ed-Dîne lève des troupes et entreprend des actions contre les garnisons françaises dans la province d’Oran. Mais bientôt, il ne se sent plus la force de continuer et, lors d’une réunion des trois grandes tribus de l’ouest, en novembre 1832, il propose son fils comme commandeur. Les tribus Hachem, Béni Ameur et Ghraba le nomment sultan. Abd el-Kader accepte de les conduire au combat contre les « envahisseurs chrétiens ». La réunion se termine par un long rituel de moubaya’a, l’investiture. Un à un, les chefs de tribus, notables et guerriers saluent Abd el-Kader en lui baisant la main. Aucune autre tribu ne reconnaît sa nomination ; au contraire, elles sont nombreuses à s’insurger. Mais tout auréolé de cette distinction, il demande et obtient le blocus d’Oran par les autochtones. Plus rien n’entre ni ne sort de la ville : ni blé, ni bétail, encore moins les armes. Les garnisons françaises se trouvent très affaiblies. Abd el-Kader dédaigne le combat contre les troupes de l’envahisseur pour s’occuper des prétendants à sa place car la résistance des autres tribus, conduites par leurs chefs ou par des marabouts, est sérieuse. Il lance des expéditions punitives, sans gain particulier. Mascara lui donne la légitimité dont il a besoin pour asseoir son pouvoir ; les habitants reconnaissent sa position et la ville devient sa capitale d’où il lance batailles et combats. En avril 1833, Tlemcen tombe dans l’escarcelle de l’émir, grâce à l’aide des Kouloughlis et des Turcs de la ville. C’est au retour de son expédition sur Tlemcen qu’il apprend la mort de son père. Il a à peine le temps de revenir à El Guetna pour assister à l’enterrement, qu’il doit déjà repartir pour combattre d’autres récalcitrants.

S’appuyant sur Mascara et Tlemcen, Abd el-Kader se trouve en meilleure posture pour se poser en alternative crédible, d’autant qu’il essaie de reprendre Mostaganem aux mains des Français. Cette même année 1833, en avril, Oran reçoit le général Desmichels qui remplace le général Boyer. C’est le début d’un changement notable. Au bout de plusieurs expéditions, combats et autres escarmouches, Desmichels prend plusieurs décisions d’apaisement comme la libération des prisonniers et la restitution de la mosquée du Pacha aux musulmans pour desserrer le blocus de la ville, asphyxiée par l’interdiction faite aux autochtones de la ravitailler. Il entreprend même des démarches auprès de l’émir pour signer des accords. Le 26 février 1834, le traité Desmichels est signé entre les deux parties. Dans son livre, Alexandre Bellemare s’attache à ménager les deux hommes, défendant l’honneur de l’un et de l’autre : « Ce malheureux traité, diversement raconté, a été diversement jugé. Quelques-uns y ont vu un traité secret, à côté d’un traité ostensible ; d’autres ont cru pouvoir élever des accusations plus graves pour l’honneur du général Desmichels. (…) Quelques mots mal traduits mais, dans tous les cas, complète bonne foi des deux côtés… »5

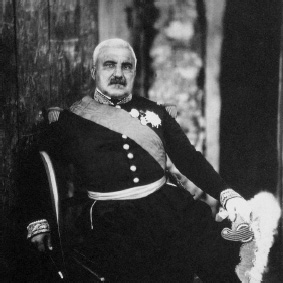

Louis Alexis Desmichels (1779-1845), simple soldat lors de la Révolution française, devenu général pendant la Monarchie de Juillet.

Ce traité rédigé en partie en français et en partie en arabe ne dit pas la même chose. Aux conditions posées par Abd el-Kader, le général Desmichels oppose des conditions sensiblement différentes. L’un et l’autre vont le signer à distance, l’un et l’autre pensent avoir imposé leurs idées. Par ce traité, la France reconnaît l’autorité d’Abd el-Kader sur une bonne partie du territoire, jusqu’au Cheliff, incluant Mascara, Tlemcen, et surtout le port d’Arzew. C’est par là que partent les cargaisons de grains et de céréales, ce qui rapporte beaucoup de subsides à l’émir. Après le traité, il y a échange de consuls : Desmichels désigne Abdallah d’Asbonne, Syrien, ancien mamelouk – qui sert également d’interprète –, consul à Mascara auprès de l’émir ; Abd el-Kader nomme consul à Alger, auprès du gouverneur général, son ami juif Ben Duran, issu d’une famille de rabbins, ancien interprète auprès de la régence. Chacun joue un rôle éminent que les historiens rapportent en détail. Fort de cette reconnaissance et de la légitimité qui en découle, Abd el-Kader agit dans toute la province de l’ouest, regroupe autour de lui la majorité des tribus, ramène à la raison les plus récalcitrantes, réduit ses ennemis et concurrents. À chaque fois, il envoie des messages pour demander la soumission des tribus, comme celui destiné à la population de Mostaganem, essentiellement des Turcs, tenue par le caïd6 Brahim, originaire de Bosnie. Son message dit ceci :

« Que Dieu le Très-Haut conserve dans Sa grandeur, Sa puissance et Sa générosité les habitants de Mostaganem et particulièrement les nobles, généreux et vertueux chefs qui suivent les préceptes de notre prophète. (…) Je vous salue, que Dieu accomplisse vos désirs et augmente votre puissance. Après vous avoir salué, je vous demande quel est donc votre entêtement à ne pas répondre à mes lettres ? Pourquoi cette dépendance dans laquelle vous vous maintenez avec nos ennemis ? Quelles sont donc vos intentions ? Voulez-vous que je tourne mes forces contre vous ? J’ai l’espoir que vous vous rangerez sous mon obéissance. Préparez-vous donc à me recevoir. Vous serez tous dignement employés auprès de moi et conservés dans vos grades et honneurs. C’est mon devoir de vous rallier sous mes étendards. L’union seule fait la force, et la division produit la faiblesse. Effaçons toute différence de races entre vrais musulmans : ne voyons entre Arabes, Turcs, Kouloughlis et Maures que des frères adorant tous le vrai Dieu et n’ayons tous ensemble qu’une même main armée contre nos ennemis… »7

Abdallah d’Asbonne (1776-1859), gravure d’après le tableau de Barrias, parue dans Le Monde illustré en 1860. Ce mamelouk (membre d’une milice formée d’esclaves et d’affranchis auprès des souverins musulmans) ayant servi à la Garde impériale de Napoléon Ier a été consul de France à Mascara auprès d’Abd el-Kader de 1834 à 1837.

Suivait son sceau ainsi libellé :

« Le Victorieux par la grâce de Dieu, le Puissant Votre Seigneur et Maître, le Prince des fidèles, Abd el-Kader, le fils de Muhyi ed-Dîne, celui qui est protégé par le prophète de Dieu et qui aura toujours la victoire, fut-il poursuivi et attaqué par un lion, il n’aura rien à craindre. Sous la protection et invocation des quatre prophètes Aboubakr, Omar, Othman et Ali. »

Sur les conseils du général Desmichels, rapportés par le consul Abdallah d’Asbonne, l’émir met en place une infanterie qu’il arme grâce aux fusils et à la poudre reçus des Français. Abd el-Kader s’attache à réduire ses adversaires, notamment Mustapha Ben Ismaïl, Si el-Arbi, chefs de tribus, et Kaddour ben el-Mokhfi de la tribu des Bordjia, qui non seulement rejettent sa domination mais se soumettent aux Français. Les combats fratricides se suivent mais, peu à peu, l’émir rallie un grand nombre de tribus et de villes dans tout l’ouest du pays. La trêve avec l’armée française, sous l’égide du traité Desmichels, lui permet de mettre en place les structures d’un gouvernement, une administration avec le découpage du territoire en deux zones : une autour de Mascara et l’autre autour de Tlemcen. Il constitue également une armée, basée sur les plus anciens éléments, ragaillardis par les victoires remportées sur les concurrents. Le plus ardu est de convaincre les diverses tribus que leur destin est commun, qu’elles doivent vivre ensemble et coopérer entre elles. Dans ses moments de solitude, Abd el-Kader réfléchit à la meilleure manière de faire pour les réunir autour d’un projet commun, comme ce qu’a fait Méhémet Ali en Égypte, réussissant à s’émanciper de l’Empire ottoman. Il sait son pouvoir fragile et n’a d’autre obligation que de l’affermir. Les structures qu’il met en place, et à leur tête des hommes de confiance, l’aident à avancer vers cet objectif. Conscient de ses faiblesses, il pousse cependant au-delà des limites de la province d’Oran. Il franchit l’oued Cheliff, limite de sa province définie par les accords avec les Français, reprend la ville de Miliana, prend attache avec la population de Médéa pour contrôler la région du Titteri et s’aventure jusqu’à la Mitidja où la tribu des Hadjoutes donne du fil à retordre à l’armée française depuis plus de deux ans. Les Hadjoutes décident de lui prêter main-forte et élaborent même une chanson : « C’est nous qui soutenons le fils de Muhyi ed-Dîne Abd el-Kader, ce sultan qui rend fous les roumis8. »9 Le général Desmichels est alors désavoué par sa hiérarchie et rappelé en janvier 1835. Il est remplacé par le général Trézel qui ne reconnaît pas le traité Desmichels et engage les hostilités pour amener Abd el-Kader à « se reconnaître formellement sujet du roi des Français, et payer tribut… »10 L’affrontement est inéluctable. Il a lieu à la Macta. C’est une longue colonne d’infanterie que dirigent le général Trézel et son adjoint le colonel Oudinot, avec un bataillon italien, des compagnies polonaises, des escadrons, des voitures lourdement chargées, des canons, une véritable troupe qui veut en finir avec l’émir et ce malgré l’avertissement du maréchal Drouet d’Erlon, gouverneur général à Alger.

Le combat est rude et la victoire d’Abd el-Kader totale, malgré son inexpérience. Trézel et les hommes qui lui restent s’enfuient vers Arzew pour se mettre à l’abri. Le bilan est lourd pour les Français : deux cent soixante-deux morts, dont dix officiers, parmi lesquels le colonel Oudinot, trois cent huit blessés, cent cinquante chevaux morts durant la bataille. Des armes sont abandonnées : un obusier, des fusils, des munitions. Lamoricière arrive à la rescousse pour permettre à Trézel d’évacuer vers Oran. L’humiliation est grande pour l’armée d’Afrique et ses officiers. Le gouvernement à Paris change, Drouet d’Erlon est rappelé en France et remplacé au poste de gouverneur par Clauzel, fervent partisan de l’occupation totale du territoire algérien. Plus tard, l’arrivée de Bugeaud transforme le destin de la terre algérienne. Ce dernier a une mission claire : réduire l’émir ou signer avec lui un traité et prendre Constantine. Il commence par remporter une victoire contre les troupes d’Abd el-Kader, puis s’en retourne à Paris. Il intervient auprès du Parlement pour demander le renfort de quarante-cinq mille hommes afin de pacifier la province de l’ouest et gagner la province de l’est où Trézel s’est cassé les dents.

Louis de Lamoricière (1806-1865).

Thomas Bugeaud (1784-1849).

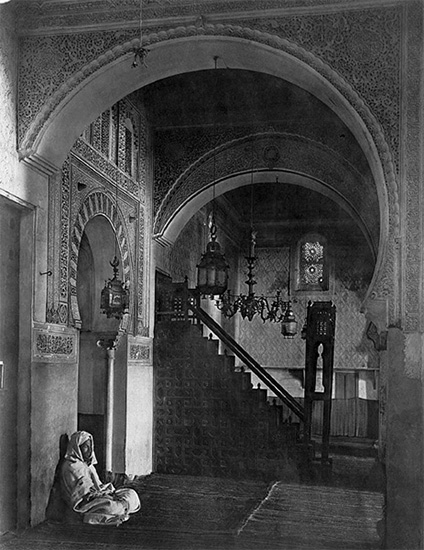

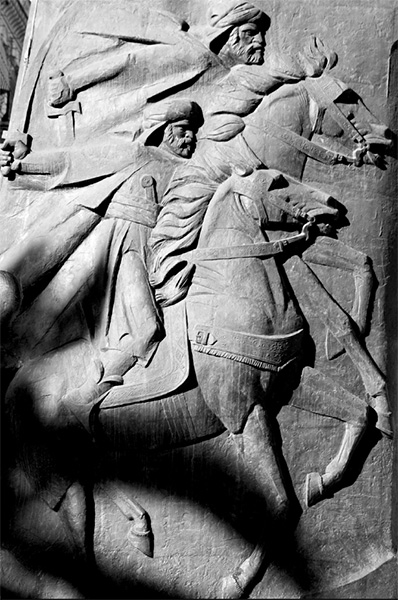

Socle de la statue d’Abd el-Kader, rue Ben M’hidi, à Alger.

Abd el-Kader est de nouveau placé devant une situation difficile ; sa capitale Mascara a été prise par les troupes de Trézel. La ville, évacuée par ses habitants la veille, est détruite. Le capitaine Changarnier s’en fait l’écho : « La principale mosquée est belle et, dans la salle des tombeaux, il y en a ou plutôt il y en avait (car les zouaves et nos soldats à leur imitation ont tout brisé) de très remarquables. » Et le capitaine Forley d’ajouter : « On travailla à démolir les fortifications et à détruire. (…) Ainsi, des matières combustibles et quatre cent mille cartouches furent disposées pour incendier et faire sauter les principaux établissements, et le feu fut mis dans plusieurs maisons. »

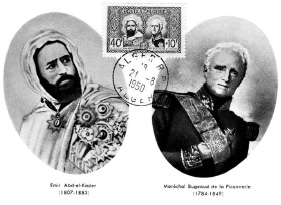

Abd el-Kader et Bugeaud, carte postale.

Peut-être Abd el-Kader a-t-il été découragé devant l’ampleur des dégâts subis, mais il ne renonce pas. Il établit sa nouvelle capitale à Tagdempt, une petite ville nichée au milieu des montagnes. Il entreprend d’installer une manufacture d’armement d’où sortent quatre à cinq fusils chaque jour. Il frappe aussi monnaie, symbole de souveraineté. Les tractations avec Bugeaud se concluent par un traité signé le 30 mai 1837, appelé « traité de la Tafna ». Sa souveraineté sur la province d’Oran est reconnue par l’État français et, surtout, il récupère Tlemcen. Lorsqu’il entre en ville, l’émir ressent une profonde joie. Il l’a toujours désirée, cette cité au passé prestigieux, et longtemps elle s’est refusée à lui. En dépit du refus des Kouloughlis qui quittent la ville pour ne pas être commandés par lui, il est heureux, et son premier geste est de se rendre à la mosquée pour prier. Afin de ne pas blesser les habitants, il nomme à leur tête un des leurs, un de ses soutiens de longue date.

Rassuré et légitimé, il continue son œuvre de construction d’une administration fiable et efficace, consolide son armée, acquiert des armes et des munitions, lève les impôts, constitue des réserves en alimentation, poursuit les tribus qui le trahissent, surtout celles qui se sont soumises à lui puis ont collaboré avec les Français. Avec ses hommes, il met en place des expéditions punitives, châtie, condamne, confisque biens et bétails. Il pacifie toute la province, sans jamais cesser de lire, et méditer lorsqu’il en a le temps, ou rendre visite à El Guetna, le lieu de la zawiya tenue maintenant par son frère. Il rencontre les populations de Kabylie et de l’Est. Il est reçu avec respect par les chefs tribaux, les sages, les marabouts ; il leur explique les desseins de la puissance coloniale française, les mobilise autour de la foi musulmane. Il trouve partout une oreille attentive, une adhésion même à son argumentaire, mais pas de soumission. Pourtant, les Kabyles se tiendront avec lui lors des batailles à venir, en 1841 et en 1846, dans les moments les plus difficiles lorsque les soutiens se faisaient rares et l’isolement menaçant. L’émir continue son chemin vers Bejaïa, puis Jijel, redescend vers Biskra. De ce long périple, il revient vers sa province avec une femme, sa seconde épouse Aïcha, fille de Ben Salem.

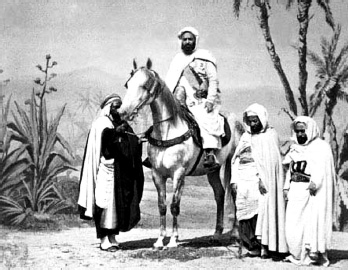

Abd el-Kader en Kabylie, vers 1838-1839, photographie.

Dans sa logique de pacification du territoire, hors des larges portions contrôlées par la France, Abd el-Kader va alors commettre certainement l’une de ses plus grandes erreurs avec le siège d’Aïn Madhi, ville fondée par la confrérie des Tidjanis, dirigée par Mohammed Tidjani. À la tête d’une force de plusieurs milliers d’hommes armés de fusils et de canons, il harcèle ce fief durant six mois, sans obtenir sa soumission. Leur chef ne renonce pas : « Je ne suis ni un ennemi ni un révolté. (…) Je suis prêt à reconnaître et à faire reconnaître par les habitants d’Aïn Madhi et par les tribus mes alliées l’autorité du sultan, mais (…) je veux éviter tout contact avec les princes de la Terre investis du pouvoir temporel. (…) Je proteste de nouveau de mes intentions pacifiques, mais si le sultan veut me voir, il devra d’abord renverser les murailles de ma ville et percer les poitrines de mes serviteurs. »11

En vérité, il y a d’autres considérations dans cette lutte, notamment des oppositions religieuses. Si Abd el-Kader veut contrôler le sud algérien pour se donner une profondeur territoriale, il appartient à la Qadirya, cette voie soufie fondée par Abd el-Kader Al Jilani. Les Tidjani, eux, représentent une autre voie soufie, plus récente mais aussi importante. Et surtout, les Tidjani reprochent à l’émir ses liens avec les Hachem qui, une dizaine d’années plus tôt, durant la régence, les ont abandonné dans leur combat contre le bey d’Oran dont les troupes ont décapité leur fils aîné, Mohammed Kébir.

Abd el-Kader, âgé de trente ans, n’a pas encore toute l’expérience et la lucidité suffisantes pour comprendre ces données. Il veut mettre à genoux cette ville qui lui résiste de manière si effrontée. Il n’y arrivera pas, malgré les assauts contre la forteresse. Il lance ses hommes contre la ville, empêche son ravitaillement, envoie des messagers, mais rien n’y fait. À la fin du mois de décembre 1838, il lève le siège. Mohammed Tidjani, inflexible et digne, accepte pourtant de quitter Aïn Madhi, la livrant aux hommes de l’émir qui la saccagent.

Quelques mois plus tard, Abd el-Kader lui envoie une lettre pleine d’humilité :

« Grâce à Dieu seul ! Que Dieu bénisse notre maître, le prophète Mahomet, et qu’Il lui accorde la paix ! Après que j’aie échoué à pénétrer à l’intérieur de votre forteresse, pour avoir compris la réalité qui sous-tendait votre attitude, et pour avoir saisi que nous avons été victimes d’une zizanie entretenue par des malveillants, je sollicite votre pardon. Voici un modeste présent – deux étendards de soie rouge – qui vous parvient avec votre fils Ahmed. J’espère qu’il sera l’occasion de renouveler entre nous les liens fraternels. De celui qui attend tout de ce qui émane du Seigneur Dieu, le mortel auteur de beaucoup de péchés et qui en porte le fardeau, Abd el-Kader, fils de Muhyi ed-Dîne, fils de Mustapha, fils de Mokhtar. »12

L’émir souhaite se désengager de sa posture de chef des Arabes, considérant que sa mission est terminée. Il écrit une longue lettre au roi du Maroc Moulay Abd el-Rahman :

« Le peuple algérien est maintenant uni. L’étendard de la guerre sainte est maintenant rentré sous la tente. Les routes sont sûres et praticables. Les coutumes barbares ont été abandonnées et bannies. Une jeune fille peut traverser seule le pays d’est en ouest, de nuit comme de jour, sans craindre aucune mauvaise rencontre. (…) Nous ne nous sommes pas permis d’assumer la tâche du gouvernement par ambition, par orgueil ou par amour du pouvoir, ni pour les vanités de ce bas-monde ; mais – et Dieu lit dans le fond de mon cœur – (…) pour prévenir la fratricide effusion de sang musulman. Nous prions maintenant votre seigneurie d’envoyer un de vos fils, petit-fils ou de vos gens pour prendre en main les rênes du gouvernement car à présent il n’y a plus de trouble ni d’oppression de quelque côté que ce soit. Je serai le premier à servir sous vos ordres. »13

Cette lettre donne du territoire algérien une vision idyllique et renseigne sur la naïveté de l’émir car, bientôt, le roi va le trahir, les Français donnent un coup de poignard au traité de la Tafna et la guerre reprend une nouvelle fois. Comme le traité Desmichels, celui conclu avec Bugeaud est écrit en deux versions, l’une en arabe et l’autre en français, et elles ne correspondent pas. Quand le texte rédigé par l’armée française affirme : « Abd el-Kader reconnaît la souveraineté du roi », Abd el-Kader écrit dans son texte en arabe : « Le prince des fidèles sait que le sultan est grand », ce qui ne veut pas dire la même chose. Et comme le précédent traité, celui-ci contient des clauses secrètes, entre autres le versement par Abd el-Kader d’une somme de 100 000 boudjous, l’équivalent de 180 000 francs de l’époque. Bugeaud n’aura pas de scrupules à reconnaître que cet argent devait aller, pour partie à une circonscription de Dordogne dont il était député, et pour partie aux officiers de son état-major.

Une autre clause secrète que l’émir veut lever a pour objet l’interprétation des limites territoriales : où commence la province d’Oran et où s’arrête-t-elle ? Cette question empoisonne les relations. Pour clarifier le traité, Abd el-Kader envoie en mars 1838 son plus proche collaborateur et homme de confiance Miloud ben Arrach auprès de Louis-Philippe à Paris, auquel il remet des cadeaux : chevaux, autruches, tissus… En vain. Valée, alors gouverneur de l’Algérie, entreprend de prendre Constantine, et y parvient. Les commentateurs parleront d’une boucherie innommable, la ville perdant la moitié de sa population. Au fil des mois, il étend la souveraineté de la France sur d’autres villes, refuse la renégociation des territoires et ouvre une voie terrestre entre Alger et Constantine, ce que ne voulait surtout pas Abd el-Kader. Croyant pouvoir noyer les tractations, le gouverneur se contente d’offrir à l’émir des fusils et de la poudre. Bien informé par ses espions et interprètes des enjeux discutés dans les sphères du pouvoir à Paris et auprès du gouverneur général à Alger, Abd el-Kader comprend que les généraux français tiennent un double langage et veulent en finir avec lui. Il réunit tous ses lieutenants, les chefs de tribus et les cavaliers pour ordonner un assaut contre les positions françaises dans la Mitidja pendant le mois de ramadan 1840. Les troupes françaises, renforcées depuis peu et comptant bientôt plus de cent mille hommes, répondent de la façon la plus brutale. C’est la politique de la terre brûlée, prônée par le « père Bugeaud », agriculteur du Périgord, ancien caporal qui a gravi tous les échelons, devenu député, et envoyé en Algérie pour régler de manière définitive la question de l’émir. L’une des mesures prises par Bugeaud est le port obligatoire par les Algériens, en zone française, d’une médaille hexagonale en fer blanc portant les inscriptions, en arabe et en français, « Arabe soumis ». Cela rappelle une autre histoire, pas si lointaine.

La prise de Constantine en 1837, huile sur toile de Horace Vernet, 1838.

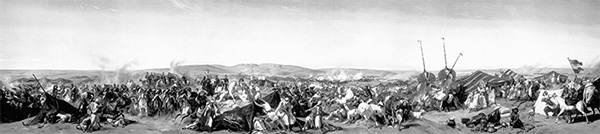

À partir du 22 février 1841, quand Bugeaud est nommé gouverneur de l’Algérie, la situation bascule. L’armée française prend le dessus, s’engage sur les autres territoires, et les villes sont conquises une à une. Le 26 mai 1841, Bugeaud détruit Tagdempt, la capitale de l’émir. C’est à ce moment que celui-ci entreprend la mise en place d’une ville mobile, la smala. Il la conçoit pour qu’elle puisse être autosuffisante, avec son ravitaillement, ses écoles, sa medersa, sa bibliothèque, les armes et les troupes pour la défendre. La création de cette ville nomade doit lui permettre de fédérer les tribus dispersées, fragiles, versatiles. Les regrouper ainsi autour de lui, c’est la garantie de les préserver des charlatans qui ne cessent de les embrigader dans des croyances ridicules. La smala compte jusqu’à soixante-dix mille personnes organisées en plus de trois cents douars14 ; elle est composée en cercles concentriques au centre desquels se trouve la famille de l’émir. En son sein, se trouvent toutes sortes d’ateliers et d’artisans, parmi lesquels des bijoutiers et tailleurs juifs, ainsi qu’une bibliothèque riche de centaines de manuscrits. C’est une véritable ville ambulante qui bouge en fonction des cours d’eau et des pâturages car on y trouve aussi un bétail considérable. Se déplaçant aisément en fonction de la position des troupes adverses, elle va pourtant connaître de grandes difficultés à partir des premiers mois de l’année 1843. L’armée française accentue la pression et la smala tombe entre les mains des militaires le 16 mai 1843. Longtemps reste gravée dans les mémoires la prise de la smala par le duc d’Aumale, à la source Taguine. Avec les troupes de spahis15 conduites par Yusuf (l’aventurier Joseph Vantini, dit Yusuf, dont l’existence est pour le moins rocambolesque), le fils du roi de France va fondre sur le campement géant, frapper, brûler, tuer, emprisonner et faire main basse sur le bétail, les armes et le trésor de l’émir. Sa précieuse bibliothèque est dispersée. Paul Azan rapporte ces faits : « Il avait (…) le premier fonds de livres et de manuscrits (…) et il éprouva une véritable douleur à suivre les traces de la colonne française retournant à Médéa, par les feuilles arrachées aux livres qui lui avaient couté tant de peine à réunir. »16 Abd el-Kader, absent lors de l’assaut, en est très affecté. Il ne désarme pas, continue le combat mais finit par s’enfuir au Maroc. Là, il prend contact avec ses amis juifs qui interviennent auprès de la reine d’Angleterre, qui tergiverse. Le sultan du Maroc reçoit ses émissaires. À côté de cette activité diplomatique, il mène bataille contre les Français. Il se déplace, frappe, disparaît, prend les colonnes à revers, s’enfuit, toujours mobile.

La prise de la smala d’Abd el-Kader à Taguin le 16 mai 1843, huile sur toile (1844) de Horace Vernet (1789-1863).

Harcelé, poursuivi, battu, il n’a pas été capturé. Dans toutes les batailles, il conduit ses hommes, les dirige, les encourage. Sur son cheval, maintes fois désarçonné, il n’a pas été renversé ni blessé. D’une montagne à l’autre, des gorges de la Chiffa à la frontière du Maroc, il a dérouté, surpris, dispersé ses adversaires ; il a ralenti leurs mouvements, brisé leur élan. Au plus fort de sa puissance, l’émir disposait de dix mille hommes quand l’armée française lui opposait une machine de guerre forte de cent mille hommes à partir de 1845. Ce qui fait dire à Bellemare : « On peut se demander ce qu’il faut le plus admirer, ou de ces soldats intrépides dans le combat, ou de cet homme qui, parti du Maroc à la tête de mille cinq cents à mille huit cents cavaliers, s’avance, soulevant sur ses pas les contingents de tribus (…), tient en haleine une armée de cent mille hommes. »17 Le général Bugeaud énonce qu’il « faudrait un sorcier pour deviner ses mouvements, et que nos soldats eussent des ailes pour l’atteindre »18, et le général d’Abouville s’interroge sur un éventuel don d’ubiquité19 de l’émir. Durant toutes les années de combat, Abd el-Kader a eu à faire avec cinq princes de sang royal, seize ministres de la Guerre, dix maréchaux et cent cinquante généraux.

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), huile sur toile, 1880, de Léon Bonnat.

L’ensemble du territoire algérien s’embrase. Partout, la résistance s’organise, des combats violents sont engagés. L’armée française gagne, mais perd aussi des batailles ; les conséquences sont terribles pour les tribus razziées par les généraux français. En 1844 et 1845, pour mater les rébellions, notamment celle de Boumaaza dans le Dahra, les officiers Eugène Cavaignac, Armand de Saint-Arnaud – celui-là dont Victor Hugo disait qu’il avait les états de service d’un chacal – et Aimable Pélissier commettent d’abominables crimes contre les paysans, notamment l’épisode des enfumades qui soulève l’ire de plusieurs personnalités. À la chambre des Pairs à Paris, Napoléon Joseph Ney, prince de la Moskowa, fils du maréchal Ney, s’écrie : « Un fait inouï, sans exemple, et heureusement sans précédent dans notre histoire militaire. Un colonel français se serait rendu coupable d’un acte de cruauté inexplicable, inqualifiable, à l’égard de malheureux Arabes prisonniers. Je viens demander au Gouvernement de s’expliquer sur ce fait. Je le réclame et comme officier de l’armée et comme Pair de France. (…) Remarquez, Messieurs, qu’il n’est pas question ici de razzias, mais d’un acte déplorable, d’un meurtre consommé avec préméditation sur un ennemi vaincu, sur un ennemi sans défense. »20 Le comte Montalembert, répondant au maréchal Soult, proteste : « Le mot de désapprouver, dont vient de se servir M. le Maréchal, est trop faible pour un attentat pareil. Il faut le répudier avec horreur, pour l’honneur de la France. » La réprobation gagne également une partie de la population. C’est ainsi qu’en juillet 1845, les élèves de terminale du lycée Louis-Le-Grand à Paris élèvent une protestation à l’Assemblée nationale, condamnant les crimes de Pélissier. Celui-ci assume en disant : « La peau d’un seul de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables », quand Saint-Arnaud éructe : « Je ne laisserai pas un seul arbre debout dans leurs vergers, ni une tête sur les épaules de ces misérables arabes. (…) Je brûlerai tout et je les tuerai tous. »21 Au sein de la hiérarchie militaire, des voix s’élèvent pour dénoncer cette violence inhumaine. C’est le cas du commandant Eugène Dubern : « Nous détruisons le pays que nous prétendons coloniser et civiliser. » L’abbé Suchet, le vicaire de monseigneur Dupuch, évêque d’Alger, rapporte dans son livre : « Beaucoup d’officiers et de soldats disent tout haut que ce n’est pas une guerre qu’on fait en Afrique, mais des assassinats perpétuels, un véritable brigandage. »22 Mais l’armée d’Afrique continue son œuvre, conquiert les villes, saccage, brûle, emporte le bétail et les grains, tue, emprisonne. L’émir répond par le harcèlement, frappe et fuit. Il arpente le territoire algérien pour convaincre les tribus de l’aider, ramener à la raison celles qui se sont soumises, remobiliser celles qui sont épuisées. Les troupes françaises, de plus en plus nombreuses, dirigées par des officiers de haut rang formés dans les grandes écoles, organisées, lourdement armées, disposant d’une logistique sans pareille, sévissent partout et gagnent tous les territoires, hormis le désert. Sous la houlette de Bugeaud, et pour couper l’émir de la profondeur du territoire marocain, Tanger et Mogador sont bombardées en août 1844 ; un traité est signé entre le royaume du Maroc et la France, faisant d’Abd el-Kader un hors-la-loi. Moins d’un an plus tard, en mars 1845, le traité de Lalla Maghnia fixe les frontières entre l’Algérie et le Maroc, fidèles à celles tracées par les Turcs. C’est ainsi que le roi du Maroc plie et finit par abandonner l’émir. Pire : dans les derniers moments, alors que celui-ci est affaibli, abandonné par les siens, il lâche ses troupes contre lui. Le Maroc qui était un refuge devient un cimetière pour les Algériens. Le plus proche collaborateur de l’émir, Bou Hamidi, envoyé en mission auprès du roi est fait prisonnier, puis exécuté. Mohammed ben Aïssa Berkani, gouverneur de Médéa, meurt à Taza. Cerné de toutes parts, lâché par ses nombreux soutiens, singulièrement les tribus qui lui étaient alliées, déplorant la soumission de ses plus fidèles amis, notamment ses deux frères Mustapha et El Hocine qui ont fait allégeance à la France après la reddition de Boumaaza, Abd el-Kader décide de déposer les armes. Il a envisagé plusieurs autres possibilités : s’enfuir dans le Sahara ou émigrer vers un pays musulman. Il n’a plus ni forces ni soutien, encore moins d’échappatoires, l’armée française fermant tous les accès au territoire algérien. Il est bien aisé aujourd’hui de gloser sur ce qu’il aurait dû faire ; il y a lieu cependant de se rendre compte de l’immensité du défi. Après quinze années de guerre meurtrière durant laquelle ont péri des milliers d’Algériens, femmes et hommes, sa responsabilité est énorme. Continuer la résistance, oui, mais avec qui ? Il faut de suite clarifier cette question de la reddition. Ils sont nombreux ceux qui, aujourd’hui en Algérie, ne veulent pas en entendre parler, à commencer par sa petite-fille, Al Amira Badiaa Al Hassani, qui, dans une interview accordée au quotidien algérien arabophone El Khabar23, propose de parler d’« accord de sécurité » et demande que les manuels scolaires soient revus afin d’éliminer ce mot de reddition qui ressemblerait à une infamie. Les faits sont têtus, malheureusement, et les documents existent, consultables par tous. Avait-il le choix ? L’émir, après s’être débarrassé des troupes marocaines qui le pourchassaient, au prix de plusieurs cavaliers morts durant le combat, s’adresse à ses hommes, la poignée qui reste : « Nous avons tous combattu avec ferveur tant qu’il existait pour nous un espoir de libérer notre pays. S’il existait encore une possibilité de vaincre, je poursuivrai le djihad. Dieu est témoin de nos ultimes efforts pour défendre notre terre et notre foi… » Ses hommes répondent à l’unisson : « Périssent tes femmes et les nôtres, périssent tes enfants et les nôtres, pourvu que tu sois sauvé, car toi tu es la tête, tu es notre sultan, tu es notre maître à tous et toi seul peut reprendre les combats de Dieu. Que ta volonté soit faite. »24 Après un échange à distance avec le général Lamoricière, il dépose les armes le 23 décembre 1845 auprès du colonel Montauban qui lui rend les honneurs et l’escorte. Dans sa demande, Abd el-Kader exigeait l’ aman et demandait à être conduit en terre d’Islam. Le duc d’Aumale le reçoit à Djemaa Ghazaouet et confirme l’accord entre l’émir et Lamoricière : « Le général (…) t’a assuré que tu ne serais pas retenu en captivité et que tu serais conduit à Saint-Jean d’Acre ou Alexandrie. Je confirme cet engagement et je l’approuve. Il sera ainsi fait, s’il plaît à Dieu, mais il faut l’approbation du roi et ses ministres qui, seuls, peuvent décider sur l’exécution de ce qui est convenu entre nous trois. »

Arabes enfumés dans les grottes de Dahra, gravure de Tony Johannot, 1846.

Aimable Pélissier (1794-1864), maréchal de France, photographie, 1855.

Lorsqu’il offre son cheval, l’émir accomplit un geste de reconnaissance de sa défaite, qui répond au code d’honneur des Algériens à cette époque. Pour le duc d’Aumale, l’interprétation est politique, relevant selon lui d’un « acte de vasselage vis-à-vis de la France », une soumission. Pour d’autres, en Algérie, c’est un acte de trahison envers le peuple. En guise de preuve, on exhibe sa lettre à Louis-Napoléon Bonaparte. Le 29 avril 2008, le quotidien algérien francophone Le Soir d’Algérie publie un papier intitulé « Émir Abd el-Kader : une lettre qui dérange ». En fait de lettre, c’est un poème à la gloire de Napoléon qu’il compose à la hâte et lui envoie alors qu’il est déjà en route pour Paris. Deux semaines plus tard, il est reçu au palais de Saint-Cloud et remet au prince-président un acte écrit dans lequel il affirme : « Je viens donc vous jurer, par les promesses et le pacte de Dieu, par les promesses de tous les prophètes et tous les envoyés, que je ne ferai jamais rien de contraire à la foi que vous avez eue en moi, que je ne manquerai pas à ce serment, que je n’oublierai jamais la faveur dont j’ai été l’objet, et qu’enfin je ne retournerai jamais dans les contrées de l’Algérie. (…) Lorsque Dieu m’a ordonné de me lever, je me suis levé, et j’ai frappé la foudre autant que j’ai pu ; lorsqu’il m’a ordonné de cesser, j’ai cessé, obéissant aux ordres du Très-Haut. C’est alors que j’ai abandonné le pouvoir et me suis rendu à vous. »25 Abd el-Kader, traître à sa patrie ? Quelle inconséquence, quelle ignorance et quelle incompréhension ! Nombre d’historiens et d’intellectuels qui ont étudié sa biographie sont d’accord sur une chose : lorsqu’il a déposé les armes, il s’est complètement et irrémédiablement tourné vers l’amour de Dieu. Il n’y avait plus de retour en arrière possible. Le combattant revenait à sa voie première, celle à laquelle il était destiné par son éducation. Pour lui, la hijra (émigration), ainsi que la nomme Bruno Étienne, est un acte de foi. Son seul désir est d’aller en Orient vers La Mecque et Bilad el-Cham26.

Avec quatre-vingt-dix-sept personnes de son entourage, il embarque vers Oran, dans une frégate baptisée Le Solon. Dans la rade de Mers el-Kébir, il change de navire pour prendre l’Asmodée. Au milieu de la traversée, il apprend que le vaisseau ne prend pas la direction de l’est, vers Alexandrie, mais se dirige vers les côtes françaises27. Le choc est brutal pour lui qui pense que la parole donnée est sacrée. Il se sent trahi.

Ainsi prend fin la résistance de l’émir Abd el-Kader. Alors qu’il n’y était pas préparé et qu’il n’avait connu que les enseignements de la zawiya, et que son seul loisir était de monter à cheval, il a été propulsé sultan des populations d’une partie du territoire algérien. Marabout, fils de marabout, il est devenu un chef de guerre redoutable qui utilisait tous les ingrédients de la guérilla avant qu’elle ne soit théorisée et posait les fondation d’une administration et d’une armée pour fédérer l’ensemble des tribus algériennes et les mener vers la liberté. Grâce à sa clairvoyance et à son intelligence, il a réussi à mettre en place des structures – qu’on appellerait aujourd’hui institutions – pour se donner tous les attributs de la souveraineté. Ainsi, il a mis en place des ateliers de fabrication d’armes à feu et de poudre à Mascara, Miliana et Tlemcen. Il frappait monnaie – la mohammadia –, qui avait cours partout et était acceptée au royaume du Maroc ; son armée avait grades, insignes, émoluments et sanctions. Dans les villes qu’il contrôlait, des khalifas (lieutenants) dirigeaient les populations et organisaient la résistance. Lucide et éclairé, il avait établi des relations diplomatiques avec les Anglais et les Espagnols, et envoyait des représentants et des consuls partout pour expliquer son combat contre la France. Son charisme avait attiré nombre d’Européens, français ou espagnols. Certains travaillaient pour lui, d’autres s’occupaient de le renseigner, tous l’estimaient.

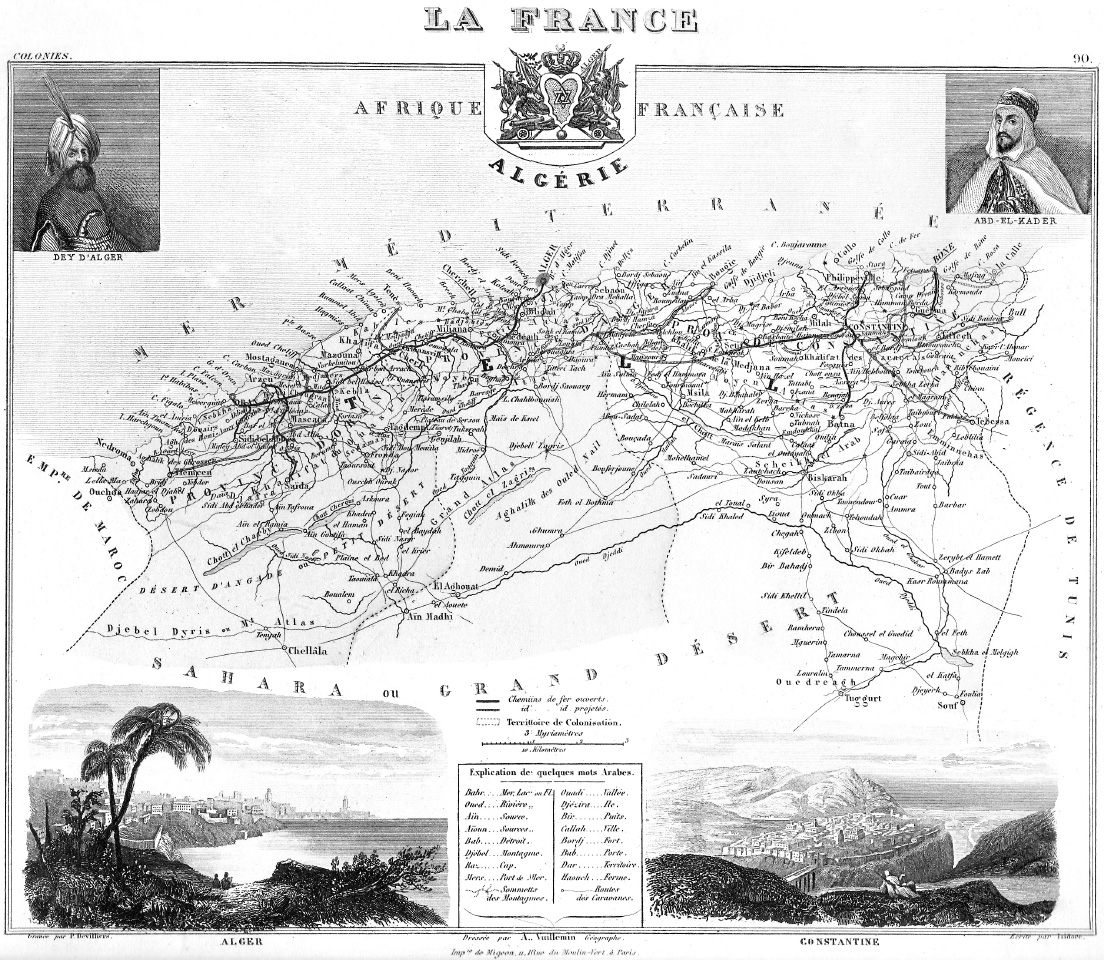

Carte de l’Algérie française (1877) par le géographe Alexandre Vuillemin, où figurent les trois provinces d’Oran, Alger et Constantine, ainsi que le tracé du réseau de chemin de fer.

1. Titre des souverains de la régence d’Alger sous la domination de l’Empire ottoman, de 1671 à 1830 (à ne pas confondre avec bey, nbp 4 de l’avant-propos). (N.d.É.)

2. Pierre Péan, Main basse sur Alger. Enquête sur un pillage, juillet 1830, éd. Plon, 2004. (N.d.A.)

3. Smaïl Aouli, Ramdane Redjala, Philippe Zoumeroff, op. cit. (N.d.A.)

4. Groupe social des pays d’Afrique du Nord sous domination ottomane composé de personnes issues de mariages entre des Turcs, souvent des janissaires, et des femmes autochtones. (N.d.É.)

5. Alexandre Bellemare, op. cit. (N.d.A.)

6. Notable d’Afrique du Nord qui cumulait autrefois des fonctions administratives, judiciaires, financières et parfois de chef de tribu. (N.d.É.)

7. Archives du Service historique de la Défense, Vincennes, cote 1H20-2. (N.d.A.)

8. Nom donné aux chrétiens par les Arabes. (N.d.É.)

9. Smaïl Aouli, Ramdane Redjala, Philippe Zoumeroff, op. cit. (N.d.A.)

10. Smaïl Aouli, Ramdane Redjala, Philippe Zoumeroff, op. cit. (N.d.A.)

11. Martine Le Coz, La couronne de vent, éd. Al Manar, 2009. (N.d.A.)

12. Martine Le Coz, op. cit. (N.d.A.)

13. Bruno Étienne, Abd el-Kader, éd. Fayard, 2010. (N.d.A.)

14. Historiquement, type de campement nomade disposé en cercle permettant de remiser les troupeaux au centre dans l’espace laissé libre. (N.d.É.)

15. Régiments de cavaliers indigènes de l’armée française. (N.d.É.)

16. Paul Azan, L’Émir Abd el-Kader (1808-1883), Hachette, 1925. (N.d.A.)

17. Alexandre Bellemare, op. cit. (N.d.A.)

18. Ahmed Bouyerdene, Abd el-Kader L’harmonie des contraires, Le Seuil, 2008. (N.d.A.)

19. Un héros des deux rives. Abd el-Kader, l’homme et sa légende, catalogue d’exposition, Centre historique des Archives nationales, Paris, 2003. (N.d.A.)

20. http://www.anpdz.com/t1164-18-juin-1845-enfumades-de-pelissier. (N.d.A.)

21. Bruno Étienne, op. cit. (N.d.A.)

22. L’Abbé Suchet, Lettres édifiantes et curieuses sur l’Algérie, Mame et Cie, Imprimeurs-Libraires, 1840. (N.d.A.)

23. El Khabar, daté du 14 juillet 2008. (N.d.A.)

24. Alexandre Bellemare, op. cit. (N.d.A.)

25. Alexandre Bellemare, op. cit. D’après Ahmed Bouyerdene, l’original de ce texte n’a pas été retrouvé. (N.d.A.)

26. Terme traditionnel arabe pour signifier la région contenant l’équivalent des États actuels de Syrie, Jordanie, Liban, Israël, les territoires palestiniens et une partie sud de la Turquie. Ce territoire qui faisait partie de l’Empire ottoman a été divisé par les Français et les Britanniques en plusieurs nouveaux États après la Première Guerre mondiale. (N.d.A.)

27. Abdelkader Djemaï, La dernière nuit de l’Émir, Le Seuil, 2012. (N.d.A.)