Fils de marabout ayant reçu une éducation forgée dans la religion musulmane, appartenant à une confrérie soufie réputée, Abd el-Kader n’envisage aucun de ses actes en dehors de la soumission à Dieu. Tous ses actes et ses propos sont à comprendre à l’aune de sa piété. Nombre de ses hommes et jusqu’à ses ennemis ont tous rapporté la ferveur de sa foi, le chapelet qui ne quittait pas ses mains, les prières qu’il prononçait silencieusement. C’est un musulman convaincu et instruit qui vient à la guerre, estimant que c’est là son devoir. La résistance à l’occupation de son pays est constamment placée sous le signe de l’obéissance à Dieu, dans la défaite comme dans la victoire.

En face, le discours est également religieux. Lors du débarquement français à Sidi Ferruch, le pape lui-même, Grégoire XVI, l’a salué comme une victoire de la chrétienté. Après le coup d’éventail du dey d’Alger, qui précipite la conquête de l’Algérie mais qui relève davantage du prétexte que de l’affront, les propos du roi Charles X ne le sont pas moins1 : « La réparation éclatante que je veux obtenir… tournera avec l’aide du Tout-Puissant, au profit de la chrétienté. » Il invite ses alliés à une rencontre internationale qui arrêterait le sort de la régence « pour le plus grand avantage de la chrétienté ».2

Le coup d’éventail du dey d’Alger en 1827, gravure, anonyme.

Louis Veuillot, journaliste et catholique zélé, qui accompagnait Bugeaud en 1841 à Alger écrit : « Les derniers jours de l’islamisme sont venus ; notre siècle sera probablement destiné à le voir quitter les rivages de l’Europe, non seulement de cette vieille Europe qu’il a jadis envahie et si souvent menacée, mais de cette Europe nouvelle et agrandie qui est née partout où l’Europe ancienne a porté la croix. Attaqué sur tous les points, le croissant se brise et s’efface. Dieu le refoule, il l’envoie, au temps marqué, périr dans les déserts d’où il est sorti. »3 Au XIXe siècle, la confrontation entre le christianisme et l’islam est d’actualité. Elle l’est encore aujourd’hui, même si elle a pris d’autres expressions, et on reste frappé par les discours contemporains relatifs à l’islam qui ressemblent à s’y méprendre aux discours des siècles passés. Cela n’a pas empêché l’émir de développer un dialogue fécond avec les hommes d’Église. Très tôt, en effet, dès 1838 et la nomination d’Antoine Adolphe Dupuch (1800-1856), prêtre de Bordeaux, comme évêque d’Alger, il entreprend cet échange. En octobre 1839, le traité de la Tafna est rompu car le duc d’Aumale a décidé de rallier Alger par terre, à partir de troupes considérables. L’émir considère cette expédition comme un casus belli et reprend la guerre. Les engagements se succédent, se durcissant au fur et à mesure. Bientôt la guerre est totale. Bugeaud est revenu et pratique une politique de la terre brûlée. Mgr Dupuch se pose en intermédiaire et entre en contact avec Abd el-Kader pour demander la libération des prisonniers, notamment le sous-intendant militaire Morisot. La première lettre qu’il adresse à l’émir est ainsi libellée : « Si je pouvais monter à cheval sur le champ, je ne craindrais ni l’épaisseur des ténèbres, ni les mugissements de la tempête, je partirais, j’irais me présenter à la porte de ta tente, et je te dirais d’une voix à laquelle, si on ne me trompe point sur ton compte, tu ne saurais résister : donne-moi, rends-moi celui de mes frères qui vient de tomber dans tes mains guerrières… Mais je ne peux partir moi-même. Cependant, laisse-moi dépêcher vers toi l’un de mes serviteurs et suppléer par cette lettre, écrite à la hâte, à la parole que le ciel eut bénie, car je t’implore du fond du cœur. Bienheureux les miséricordieux, car un jour il leur sera fait miséricorde à eux-mêmes. »4 La réponse est à la hauteur de l’appel : « J’ai reçu ta lettre. Elle ne m’a pas surpris d’après ce que j’ai entendu de ton caractère sacré… Pourtant, permets-moi de te faire remarquer qu’au double titre que tu prends de serviteur de Dieu et d’ami des hommes, tes frères, tu aurais dû me demander non la liberté d’un seul, mais bien plutôt celle de tous les chrétiens qui ont été faits prisonniers depuis la reprise des hostilités. Bien plus, est-ce que tu ne serais pas deux fois digne de la mission dont tu me parles si, ne te contentant pas de procurer un pareil bienfait à deux ou trois cents chrétiens, tu tentais encore d’en étendre la faveur à un nombre correspondant de musulmans qui languissent dans vos prisons. Il est écrit : “Faites aux autres ce que vous voudriez que l’on fasse à vous-mêmes !” »

Constantine, à la tête de Caricature de Louis Veuillot parue dans La Lune, par André Gill, en 1867.

Portrait d’Antoine Dupuch, gravure.

Selon l’historien Ahmed Bouyerdene, cette dernière phrase fait référence aux évangiles mais le texte en arabe se réfère à un hadith – dit du prophète – dont le texte littéral est : « N’est véritablement digne d’être croyant que celui qui aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »

La longue correspondance qu’entretiennent les deux hommes de religion se mue en amitié. À propos de Dupuch, Muhammed, le fils d’Abd el-Kader dira : « Cet évêque, au moment de la lutte, correspondait avec l’émir et lui témoignait son affection. À plusieurs reprises, l’émir a pris son conseil dans les affaires politiques. Et l’évêque lui répondait en respectant les faits, sans duplicité ni traîtrise. »5 Lorsque l’évêque intervient auprès des prisonniers algériens détenus à Alger, surtout des femmes et des enfants auxquels il a apporté une aide alimentaire, l’émir lui fait parvenir un troupeau de chèvres en guise de remerciement. Plus que la libération des prisonniers français, il signe une autorisation écrite, revêtue de son sceau, pour qu’un prêtre catholique puisse leur rendre visite : « Il ne manquerait de rien. (…) J’aurai soin qu’il fût honoré, respecté de tous parmi nous, comme il conviendrait à son double caractère d’homme consacré à Dieu et de votre représentant ; il prierait chaque jour avec les prisonniers, il les consolerait… »6 Cette relation ne se démentira pas et, lorsque l’émir se retrouve en captivité en France, l’évêque Dupuch est là pour le défendre, lui rendre visite et écrire à Louis-Napoléon Bonaparte pour lui demander sa libération. Au départ, l’intermédiaire entre les deux hommes est l’abbé Suchet, le vicaire de Dupuch. Lui aussi deviendra un ami. Leur première rencontre a lieu au printemps 1841, une date que l’historien Ahmed Bouyerdene qualifie de « fondatrice du premier dialogue religieux de l’époque moderne entre deux représentants des cultes musulman et chrétien. »7

De manière générale, la grandeur d’âme d’Abd el-Kader est reconnue par tous, adversaires, hommes d’église et observateurs. Charles Henry Churchill souligne à son propos : « Le souci généreux, la tendre sympathie, témoignés par (lui) à ses prisonniers, sont presque sans parallèle dans les annales de la guerre. Les généraux chrétiens, sur ce point, ne lui arrivent pas à la cheville, et pourraient rougir de la dégradation de leurs sentiments d’humanité. »

Pourtant, la délicate question des prisonniers va longtemps poursuivre l’émir et entache son aura. Les faits se déroulent la nuit du 24 au 25 avril 1846. Des militaires français, faits prisonniers lors des batailles de Sidi Brahim et de Ain-Temouchent, se trouvent dans la deïra (camp familial) qui bivouaque au Maroc, au bord de l’oued de la Moulouya, pas loin de la frontière avec l’Algérie. Mustapha Ben Thami, le beau-frère d’Abd el-Kader, en est responsable. Au sein de la deïra, des dissensions se manifestent. Des désertions ont lieu et des fugitifs franchissent la frontière pour se soumettre aux militaires français. L’émir se trouve à six cent quatre-vingts kilomètres de là, dans les hauts-plateaux, près de Boussaâda. Lorsqu’il rejoint le campement le 18 juillet 1846, trois mois après le massacre, il ne peut que constater les dégâts. Son beau-frère a exécuté cent quatre-vingt-sept soldats ; seuls onze officiers ont été préservés et un s’est échappé. Cette exécution en masse soulève un tollé d’indignations en France, d’autant qu’en novembre 1846 l’émir écrit une lettre au roi Louis-Philippe dans laquelle il justifie et revendique l’exécution.

Alexandre Bellemare, interprète arabisant qui a fait une longue carrière en Algérie auprès des institutions militaires, devenu proche d’Abd el-Kader et qui lui consacrera plus tard une biographie, rectifie : « Abd el-Kader n’est (…) pas même indirectement coupable du massacre de la deïra, il n’en a pas donné, il n’a pas pu en donner l’ordre. (…) Effaçons donc cette flétrissure que les nécessités de la politique nous ont (…) conseillé de coller à son front et (…) sachons reconnaître l’erreur commise contre cet ancien ennemi. »8 D’anciens prisonniers français témoignent de la magnanimité de l’émir. Ainsi, le capitaine M. de Mirandol affirme que « Abd el-Kader a agi envers moi avec une grandeur que je n’aurai pas trouvée dans les pays les plus civilisés d’Europe. »9 Le capitaine Morisot, après avoir rendu visite à l’émir en captivité à Amboise, lui écrit le 14 février 1848 : « Tu ne cesses pas d’être présent à ma pensée ; et en effet, comment pourrai-je oublier jamais l’homme bon et généreux qui me fit entourer je ne dirai pas seulement de soins, mais d’affection et de prévenance charmante alors que j’étais dans le malheur ? (…) Ne te disais-je pas, à notre entrevue de vendredi, que ce jour était de ceux que je comptais parmi les plus beaux de ma vie sur Terre. Et tu dois le savoir, les beaux jours sont rares dans ce monde. »10

Le comportement de l’émir vis-à-vis des prisonniers français fait dire aussi à Saint-Arnaud, admiratif, lui qui s’est rendu coupable de crimes abominables : « Abd el-Kader nous a renvoyé sans condition, sans échange, tous nos prisonniers. (…) Le trait est beau pour un barbare. »11 Pendant ce temps, les soldats de l’armée d’Afrique ne cessent de collectionner les oreilles des Algériens. Et le sort des prisonniers, c’est Montagnac qui l’éclaire : « Vous me demandez (…) ce que nous faisons des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux, et le reste est vendu à l’enchère comme des bêtes de somme. »12 Cet officier ajoute : « Tuer tous les hommes jusqu’à quinze ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs ; en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. »13

Le ton belliqueux et raciste des officiers français contraste avec la retenue de l’émir Abd el-Kader, chef de guerre qui défend son peuple attaqué par un gouvernement étranger ayant déployé une armée colossale pour parvenir à ses fins. Profondément pieux, il a à cœur de ne pas blesser inutilement. Lors des batailles, il conçoit qu’il y ait des morts et des blessés ; quant aux captifs, il interdit qu’on touche à un seul d’entre eux. De nombreux témoignages de militaires français rapportent que c’est sa mère, Lalla Zohra, qui s’occupe de nourrir les prisonniers, principalement les femmes, et veille à leur sécurité.

Plus tard, à Damas, en Syrie, il a une attitude exceptionnelle de courage et de détermination, faisant preuve d’un sens humanitaire remarquable. En effet, en 1860, éclatent dans la ville des émeutes anti-chrétiennes menées par les Druzes musulmans. C’est en fait le point culminant de graves incidents qui ont commencé au mont Liban et se sont étendus jusqu’aux portes de Damas, aiguisés par les Ottomans. L’émir lui-même s’en est ému auprès du consul de France à Damas, M. Lanusse, lui demandant d’intervenir avant que la situation ne devienne irrémédiable. Celui-ci n’est pas écouté par Paris et se résout à livrer des armes. L’émir prend attache avec les chefs religieux pour leur demander d’appeler au calme dans leurs prêches, il contacte les leaders druzes et leur enjoint de privilégier la négociation et la paix. Quand l’irréparable se produit et que les Druzes envahissent les quartiers chrétiens, brûlent et tuent sans distinction, il n’hésite pas à sortir dans les rues, accompagnés de ses hommes, pour protéger les chrétiens. Les consuls de Russie, de Grèce, des États-Unis et de France sont mis à l’abri dans sa demeure ; il secourt six prêtres, les sœurs de la Charité et quatre cents enfants du couvent des lazaristes qu’il ramène chez lui sous bonne escorte. Il mobilise plus de mille hommes, tous des Algériens, pour assurer la protection des chrétiens. Lorsque l’ambassadeur de France à Constantinople apprend que Lanusse veut donner des armes aux Algériens, il le désavoue car ses conseillers ne « croient pas à la sincérité de ces exilés » qui sont en Syrie « au moins autant par haine contre la domination française que par dévouement à leur ancien chef ». Ce sont eux pourtant qui sauvent plus de douze mille chrétiens d’une mort certaine. Aux émeutiers, l’émir clame : « Il faudra passer sur mon corps avant d’atteindre un seul (chrétien). »14

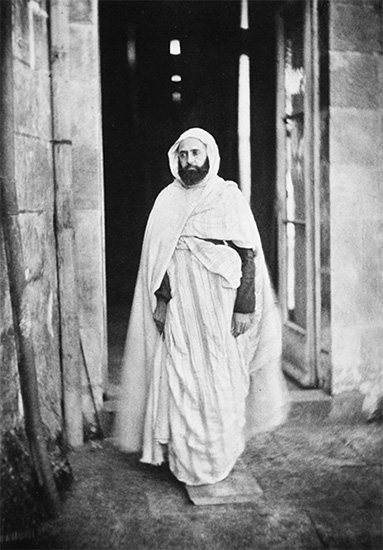

Abd el-Kader arborant la Légion d’honneur, photographie, 1860.

Le sauvetage des chrétiens de Damas lui vaut une reconnaissance mondiale ; les remerciements pleuvent, de Russie, des États-Unis, d’Autriche, d’Espagne, de Prusse et d’ailleurs. Le pape Pie IX le décore. La France n’est pas le dernier pays à réagir. Le 17 août 1860, il est élevé grand-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur. Les journaux célèbrent son geste. Ainsi, Le Pays, dithyrambique, note : « Les musulmans éclairés l’honorent, les chrétiens le bénissent. S’il a été l’adversaire de la France, il était à tous les égards digne d’elle… » ; La Gazette de France n’en dit pas moins : « L’émir Abd el-Kader s’est immortalisé par la courageuse protection qu’il vient d’accorder aux chrétiens de Syrie : l’histoire du XIXe siècle lui consacrera l’une de ses plus belles pages. » Les sœurs de Saint-Joseph et les prêtres lazaristes laissent des témoignages sur son rôle : « Au moment du carnage le plus affreux, Abd el-Kader se montra dans les rues comme une providence. »15

L’évêque d’Alger, à ce moment, est Mgr Pavy ; il envoie une lettre à l’émir pour lui témoigner sa vive gratitude, qui lui répond : « Ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens, nous nous devions de le faire, par fidélité à la foi musulmane et pour respecter les droits de l’humanité. Car toutes les créatures sont la famille de Dieu et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont le plus utiles à sa famille. » Ahmed Bouyerdene souligne que l’émir parle de « droits de l’humanité », en arabe huquq al insanyya, une notion peu usitée au XIXe siècle et qui entre en résonnance avec la notion moderne de droits de l’homme.

Mgr Pavy (1805-1866), deuxième évêque d’Alger, a inauguré la première chapelle de Notre-Dame de Santa-Cruz à Oran en 1850 et fait commencer la construction de la basilique Notre-Dame d’Afrique en 1858. Il a prononcé un célèbre sermon sur les relations entre l’Islam et Jésus-Christ.

Mon salut d’amitié et de respect à tous ceux qui vous parleront de moi, tableau représentant l’émir Abd el-Kader, protégeant les chrétiens à Damas en 1860, lors des massacres commis par les Druzes, huile sur toile (1861) de Jan-Baptist Huysmans (1826-1906).

Photographie d’Abd el-Kader par Gustave Le Gray (1820-1884), sur le pas d’une porte du château d’Amboise.

1. Charles André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, PUF, 1964. (N.d.A.)

2. Mgr Teissier, L’Émir et les évêques d’Alger, conférence du 7 décembre 2004 à Lyon. (N.d.A.)

3. Louis Veuillot, Les Français en Algérie, souvenirs d’un voyage fait en 1841. (N.d.A.)

4. Mgr Teissier, op. cit. (N.d.A.)

5. Al Mair Muhammed ibn Abd el-Kader, Tuhfat az za’ir fî tarîhh el djaza’ir wal-Amir Abdelkader, éd. Mamdouh Hakki. (N.d.A.)

6. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

7. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

8. Alexandre Bellemare, op. cit. (N.d.A.)

9. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

10. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

11. Lettre du maréchal Saint-Arnaud. (N.d.A.)

12. Service Historique de la Défense, château de Vincennes, série 1H79, province d’Oran. (N.d.A.)

13. Bruno Étienne, op. cit. (N.d.A.)

14. Smaïl Aouli, Ramdane Redjala, Philippe Zoumeroff, op. cit. (N.d.A.)

15. Smaïl Aouli, Ramdane Redjala, Philippe Zoumeroff, op. cit. (N.d.A.)