Lorsqu’il se rend à Lamoricière et au duc d’Aumale en décembre 1847, Abd el-Kader est loin de se douter de ce que lui réserve l’avenir. Confiant en la parole de ses interlocuteurs, il n’imagine pas être trahi et devenir prisonnier de l’État français. Pourtant, c’est ce qui advient. Souhaitant se rendre à Saint-Jean d’Acre ou à Damas, il débarque à Toulon, avec les quatre-vingt-dix-sept membres de sa famille et ses amis proches, femmes et hommes. De là, il est emmené au fort Lamalgue où il reste près de quatre mois, jusqu’au 12 avril 1848, date de son transfert à Pau. Après un peu plus de sept mois, il est déplacé à Amboise où il fait son plus long séjour : quatre ans. Ce qui a été appelé « le parjure » se produit : les autorités françaises n’ont nulle envie d’envoyer cet encombrant prisonnier en terre musulmane ; la perspective qu’il fomente des troubles en Orient est présente dans tous les esprits. La Revue des Deux-Mondes se fait l’écho de cette inquiétude : « Il était dit qu’Abd el-Kader nous donnerait de l’embarras même quand il serait entre nos mains. Autrefois, on ne savait pas où le prendre ; maintenant, on ne sait pas où le mettre. Il nous est impraticable qu’il soit envoyé à Saint-Jean d’Acre ou à Alexandrie, comme il en avait témoigné le désir. Le sentiment public se prononce à cet égard d’une manière sur laquelle le ministre ne saurait se méprendre. Laisser Abd el-Kader planter sa tente en Orient, ce serait laisser s’établir en vue et à proximité de nos possessions d’Afrique un foyer de conspirations permanentes aussi dangereuses que l’état de guerre… »

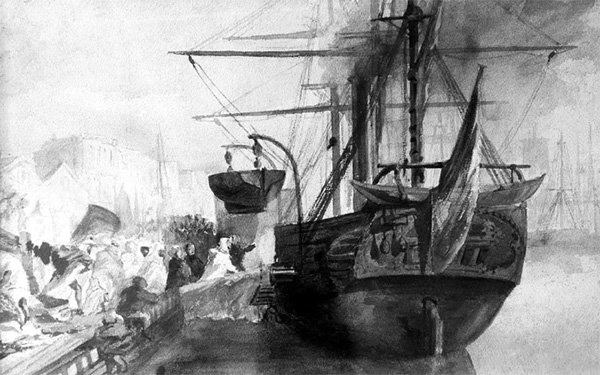

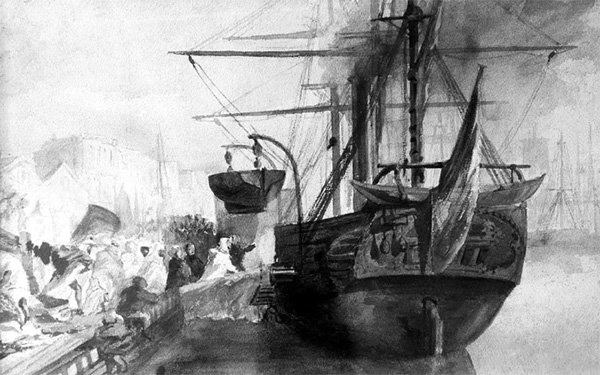

Embarquement d’Abd el-Kader à Bordeaux, aquarelle de Stanislas Gorin (1824-1874), étude préparatoire (1848).

Embarquement d’Abd el-Kader à Bordeaux, huile sur toile (1850) de Stanislas Gorin.

Les prisonniers algériens débarquent au lazaret avant d’être répartis entre le fort Lamalgue et le fort Malbousquet. Au lieutenant-colonel Lheureux qui s’évertue à lui fournir des explications, Abd el-Kader répond fermement : « Je suis sans inquiétude. J’ai confiance en la France. D’ailleurs, le monde a les yeux fixés sur moi. Il jugera si je suis traité comme je dois l’être. Au surplus, il adviendra de moi ce qu’il plaira à Dieu. » À Pau, alors enfermé avec sa suite dans le fort, il comprend qu’il n’est pas question de départ vers Saint-Jean d’Acre ou Alexandrie. Il en informe ses gens qui accusent le coup. Le traumatisme va en grandissant. Nombreux sont celles et ceux qui sont victimes de crises de démence quand d’autres succombent aux maladies. Ces longues années de captivité, dures et contraignantes, mettent à mal la cohésion et l’entente au sein des compagnons de l’émir, avec des morts laissés en route, surtout des enfants et des femmes. Les conditions de détention ne sont pas idéales, ni à Toulon ni à Pau, et encore moins à Amboise où la rudesse de l’hiver et l’isolement atteignent le moral du groupe. Les mœurs et les coutumes des Algériens sont à mille lieues des habitudes de vie françaises. Et les morts, de maladie principalement, s’accumulent : à Toulon, une enfant de dix-huit mois et un homme ; à Pau, trois filles et deux garçons. Quant à Amboise, c’est l’hécatombe. Pas moins de vingt-cinq personnes meurent : seize enfants, sept femmes et deux hommes. L’isolement d’Abd el-Kader et de ses compagnons est tel que la visite de Nafissa Bent Bacha, la fille du dey d’Alger, est interdite en fin d’année 1848. Le promontoire d’Amboise, forteresse puis château, a déjà servi de prison pour des hauts responsables de l’État. Avec Abd el-Kader et les siens, il retrouve cette fonction. Aujourd’hui, il accueille un jardin d’Orient aménagé en 2005 par l’artiste algérien Rachid Koraïchi. Vingt-cinq stèles faites de pierres ramenées de Syrie, gravées de textes coraniques, ont été aménagées pour rendre hommage aux Algériens décédés à cet endroit.

À Amboise, ce n’est plus le colonel Daumas qui est auprès de lui mais Laurent-Estève Boissonnet. Chargé des affaires arabes à Constantine, ami du saint-simonien converti à l’islam Ismaÿl Urbain, c’est lui qui devient le « geôlier » d’Abd el-Kader. Arabisant, il traduit l’ensemble de ses courriers, ainsi que ses différents textes, notamment sur les chevaux. Il établit des rapports hebdomadaires à sa hiérarchie sur la situation des captifs. Se rapprochant de l’émir, il œuvre en toute discrétion pour la libération de « l’illustre prisonnier ». Plus tard, sa nièce Marie d’Aire publiera nombre de documents relatifs à l’émir. Ismaÿl Urbain rend également visite à celui-ci à Amboise.

Plaque commémorative des morts de la suite d’Abd el-Kader à Amboise.

Le château d’Amboise, dominant la Loire.

Abd el-Kader et ses frères ont des esclaves à leur service, qui les ont suivis dans leur exil. Les militaires français en recensent vingt-deux, dont six attachés directement à l’émir. Durant le séjour à Amboise, les rapports entre les domestiques et leurs maîtres s’enveniment et la maltraitance s’ajoute à l’emprisonnement pour ces femmes et ces hommes sans aucun droit. Des correspondances entre Boissonnet et le ministre de la Guerre, entre novembre 1848 et novembre 1852, en attestent. Jamais Abd el-Kader n’est mis en cause, contrairement à l’un de ses frères, le plus jeune, mais il ne peut rien ignorer. Emprisonné, humilié, l’émir n’a plus aucune autorité. Malgré son intercession, ses paroles n’ont pas d’effet. Les choses s’améliorent à partir du moment où les autorités prennent à bras le corps la question relative à la santé des prisonniers et leur permettent de recevoir des visites. Abd el-Kader met à profit cette inflexion pour sortir enfin, rencontrer du monde, aristocrates et gens du peuple, et entretenir une correspondance avec nombre d’habitants, des ecclésiastes, des responsables politiques, des militaires…

Durant toute cette période, il lit, s’informe sur la politique et sur l’état de la société française. Il réclame à ses visiteurs des livres, ceux qu’il a laissés derrière lui, et d’autres. Comme tous ses biens, une partie d’entre eux a été bradée par les militaires au moment où il s’est rendu. Quelques-uns de ses livres ont échappé à la destruction ; il demande au colonel Rivet1 de les lui envoyer. Il renouvelle sa bibliothèque, chargeant le colonel Daumas et plus tard Boissonnet de lui ramener tel ou tel titre. En même temps, il ne cesse d’écrire aux autorités françaises pour demander sa libération2, multipliant les appels à la clémence et renouvelant sa parole de ne jamais retourner sur la terre algérienne. Son seul désir est de rejoindre La Mecque ou la Syrie. Ainsi, il écrit au général Lamoricière pour lui rappeler son serment, au duc d’Aumale, au roi, à des anonymes reçus à Toulon, à Pau ou à Akhbar daté du 4 janvier Amboise. À Émile Ollivier, commissaire provisoire de la République dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, il se plaint d’avoir été lâché par les siens – certaines tribus se sont soumises à l’occupant et se sont retournées contre lui –, par le sultan ottoman et par le sultan marocain Abd el-Rahman.

Daumas, colonel d’un régiment de spahis, ancien consul de France à Mascara auprès de l’émir entre 1837 et 1839, est envoyé à Toulon pour le convaincre de renoncer à sa promesse et de rester en France. Il s’exclame : « Ah ! que vous êtes loin de ce sultan musulman qui, devenu sourd, se mit à pleurer et répondit à ceux qui lui en demandaient la raison : “Je pleure parce que je ne puis plus entendre les plaintes des opprimés”. » Daumas reste auprès d’Abd el-Kader près de quatre mois, jusqu’à son transfert à Pau. Lorsque le gouverneur d’Algérie Changarnier se trouve de passage à Toulon, il rend visite au prisonnier et l’informe de la décision du gouvernement de ne point le libérer. Le chef algérien rétorque : « Je suis trahi par ceux en qui j’avais placé toute ma confiance, c’est une chose inouïe ; vous mettriez en mon pouvoir toutes les richesses de la France que je les donnerai pour acheter la mort. » Si l’opinion publique est opposée à la libération d’Abd el-Kader, nombreux sont ceux qui ne partagent pas ce point de vue. C’est le cas du poète Charles Poncy qui lui rend visite en avril 1848. Le lendemain, il lui fait parvenir une lettre ainsi libellée : « J’ai admiré vos exploits comme poète, tout en déplorant qu’ils aient été dirigés contre la France, ma mère. Vous repoussiez la guerre par la guerre, vous le faisiez sous l’inspiration d’une foi que je comprends et que je respecte… Soyez donc persuadé que nous honorons votre génie et votre caractère ; que la guerre même que vous nous avez faite vous rend plus sacré à nos yeux et que vous apparaissez plus grand dans votre infortune et dans votre résignation que lorsque vous étiez au faîte de la puissance et de la gloire. » Mgr Dupuch publie3 en 1849 un plaidoyer pour la libération du prisonnier. Un protestant genevois, Charles Eynard, qui a rencontré l’émir au château de Pau, constitue un comité de soutien à sa libération. En Angleterre, c’est Lord Londonderry qui plaide devant le Parlement anglais pour sa libération et lance un appel spécifiant que : « Si Abd el-Kader devait mourir dans les prisons de Louis-Napoléon, ce serait là une flétrissure que les eaux du Léthé ne pourraient jamais laver. »4

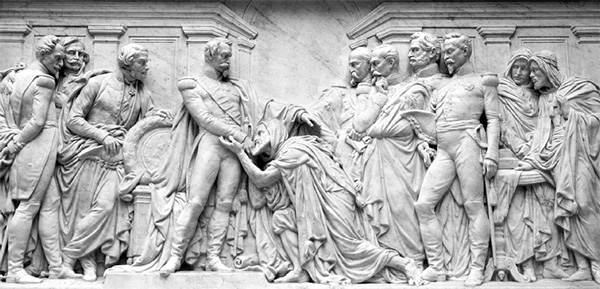

Le prince-président de la République rend la liberté à Abd-el-Kader, château d’Amboise, 16 octobre 1852, huile sur toile de Jean-Baptiste Ange Tissier.

Dès le début de l’incarcération de l’émir, Louis-Napoléon Bonaparte souhaite le libérer ; il se heurte au refus réitéré du gouvernement, notamment les ministres de la Guerre successifs dont plusieurs ont été gouverneurs de l’Algérie, et de la représentation politique. En 1852, le champ politique s’ouvre pour celui qui sera sacré empereur quelques jours plus tard. Il conclut son tour de France par la Touraine où se trouve Amboise. Le 16 octobre 1852, il gagne le château pour annoncer à Abd el-Kader qu’il est libre, acte immortalisé par le peintre Jean-Baptiste-Ange Tissier et par le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux, qui réalise un bas-relief en marbre. Laurent-Estève Boissonnet lit le texte rédigé par le prince-président, futur empereur, et adressé à l’émir :

L’empereur Napoléon III reçoit Abd el-Kader au palais de Saint-Cloud, plâtre de Jean-Baptiste Carpeaux (1852-1853).

« Je suis venu vous annoncer votre liberté. Vous serez conduit à Brousse dans les États du sultan aussitôt que les dispositions nécessaires auront pu être prises. Le gouvernement vous allouera une pension digne de votre ancien rang.

Depuis longtemps, votre captivité me cause un réel chagrin. Elle me rappelait sans cesse que le gouvernement qui m’a précédé n’avait pas rempli ses engagements à l’égard d’un ennemi malheureux ; et à mes yeux, il est humiliant pour une grande nation d’avoir assez peu de confiance en sa propre puissance pour renier ses promesses. La générosité est toujours la meilleure conseillère. Et je suis convaincu que votre résidence en Turquie n’affectera en aucune manière la tranquillité de mes possessions en Afrique.

Votre religion, aussi bien que la mienne, enseigne la soumission aux décrets de la Providence. Si la France est maintenant maîtresse en Algérie, c’est parce que telle est la volonté de Dieu et la nation ne renoncera jamais à la conquête.

Vous avez été l’ennemi de la France mais néanmoins je suis prêt à rendre pleine justice à votre courage, à votre caractère, et à votre résignation dans le malheur. Par conséquent, je considère comme un point d’honneur à mettre un terme à votre emprisonnement et d’accorder pleine et entière confiance à votre parole. »

Dans les jours qui suivent, Abd el-Kader prend le train pour Paris où il est reçu par les plus grands. Le samedi 30 octobre 1852, il est reçu au palais de Saint-Cloud par le prince-président à qui il remet une lettre qu’il a rédigé de sa main, dans laquelle il renouvelle son serment. Quelles que soient les traductions, la lettre dit ceci :

« Je viens devant Votre Altesse pour vous remercier de vos bontés et réjouir mon âme de votre présence. (…) Vous m’êtes en vérité plus cher qu’aucun de mes amis car vous m’avez fait un bien qui dépasse tous les remerciements que je pourrais vous faire mais qui est digne de la noblesse de votre caractère et de la splendeur de votre position. (…) Vous êtes de ceux qui ne se perdent jamais en vaines protestations et qui n’ont jamais recours à la fourberie. Vous avez eu confiance en moi. Vous n’avez pas écouté ceux qui se défiaient de moi. Vous m’avez donné ma liberté et, sans m’avoir fait de promesses, vous avez rempli des engagements que d’aucuns avaient fait sans les tenir. Je viens donc vous jurer, par le pacte et les promesses de Dieu et par les promesses de tous les prophètes et de tous les envoyés de Dieu, que je ne ferai jamais rien de contraire à la confiance que vous avez mise en moi et que je tiendrai religieusement mon serment de ne jamais retourner dans l’Algérie. Lorsque Dieu m’enjoignit de me lever, je me suis levé : j’ai fait parler la poudre jusqu’à l’extrême limite de mes moyens et de mes possibilités. Mais quand il m’a ordonné de cesser, je me suis arrêté.

Ce fut alors que j’ai renoncé au pouvoir et que je me suis rendu. Ma religion et mon honneur m’ordonnent, l’une comme l’autre, d’honorer mon serment et de mépriser le parjure. Je suis un descendant du prophète et personne ne pourra jamais m’accuser de fourberie.

Comment, en vérité, cela serait-il possible après avoir reçu de tels bienfaits de votre propre main ? Un bienfait est une chaîne dorée passée au cou de l’homme au noble cœur. J’ose espérer que vous daignerez penser à moi-même quand je serai au loin et que vous m’inscrirez sur la liste de vos amis intimes. Car bien que je ne puisse les égaler par les services rendus, je puis tout au moins les égaler dans l’affection qu’ils vous témoignent.

Puisse Dieu accroître l’amour de ceux qui vous aiment et frapper de terreur le cœur de vos ennemis. »5

Depuis, un lien d’amitié très étroit rapproche les deux hommes et Louis-Napoléon Bonaparte prend grand soin de l’émir, pourvoyant à toutes ses demandes, lui envoyant un bateau pour le transporter en mer, des voitures pour le conduire sur terre, et l’aidant à acquérir des terrains et des propriétés à Damas.

Lors de son séjour à Paris, Abd el-Kader est choyé. Il se rend à l’opéra où le Tout-Paris des arts et des lettres l’attend. Une ovation l’accompagne à son fauteuil et les femmes agitent des mouchoirs blancs parfumés à son passage. Paris l’adopte. Le lendemain, en Angleterre, le Morning Post s’en fait l’écho. Son séjour parisien est dense ; il rend visite à ses amis, ceux qui l’ont soutenu durant sa captivité. Ses différents hôtes lui montrent Notre-Dame, l’église de la Madeleine, la Bibliothèque nationale, le palais Médicis, l’académie de musique où un concert est donné en son honneur. Au château de Versailles, il est ébloui par les ors de la monarchie, devenue empire. À l’Imprimerie nationale, il est totalement étonné. Alexandre Bellemare, dans son livre consacré à l’émir, le dit « atterré » par la technique, mais Abd el-Kader ne se laisse pas démonter et répond : « J’ai vu hier la maison des canons avec lesquels on renverse les remparts (…) ; je vois aujourd’hui la machine avec laquelle on renverse les rois. Ce qui en sort ressemble à la goutte d’eau venue du ciel : si elle tombe dans le coquillage entr’ouvert, elle produit la perle ; si elle tombe dans la bouche de la vipère, elle produit le venin. »6 Ce que voit l’émir dans ce Paris qui le fête l’impressionne et lui fait mesurer la distance qu’il y a entre ce pays et sa patrie. Partout, il est reçu par les plus grandes personnalités de l’État avec faste et honneur et, sur son chemin, se presse un public nombreux de curieux et d’admirateurs. Abd el-Kader est émerveillé par le train qu’il avait vu passer à Amboise et qu’il découvre lorsqu’il traverse la France pour descendre à Marseille, au moment de se rendre en Turquie. La Sublime Porte ayant donné son accord pour le recevoir, il part pour Brousse (Bursa en turc). Auparavant, à Marseille, il reçoit une partie de la communauté algérienne qui y est établie. Les Algériens se jettent à ses pieds, lui baisent la main, pleurent devant la personnalité du grand homme.

Abd el-Kader rendant visite au prince-président, dans sa loge, à la représentation extraordinaire donnée à l’Opéra le 28 octobre 1852, gravure.

Salon de musique du château d’Amboise, avec un portrait d’Abd el-Kader au fond à droite.

Appel à la prière par un muezzin de la Grande Mosquée de Damas, depuis une galerie du minaret de Jésus, gravure, 1881.

C’est en homme libre, avec une pension de l’État français, qu’il se rend enfin en terre musulmane.

1. Lettre au colonel Rivet, Archives d’outre-mer, Aix-en-Provence. (N.d.A.)

2. Lettre de l’émir à Napoléon, publiée dans le journal Akhbar daté du 4 janvie 1849. (N.d.A.)

3. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

4. Ahmed Bouyerdene, op. cit. (N.d.A.)

5. Bruno Étienne, op. cit. (N.d.A.)

6. Alexandre Bellemare, op. cit. (N.d.A.)