2

Économie et société

Notre connaissance de l’histoire économique et sociale des premières décennies de la IIIe République a été enrichie depuis peu par d’importants travaux. La croissance, le système bancaire, le monde rural, le monde ouvrier, entre autres, ont fait l’objet de fortes études ; d’excellentes monographies mettent en lumière la diversité française.

Pourtant maintes zones d’ombre demeurent. La diffusion des innovations techniques n’a guère été étudiée. Les causes du ralentissement de la croissance restent un objet de débat. Surtout les monographies, qu’il s’agisse d’un groupe social ou d’un ensemble régional, font prendre conscience encore davantage du vague de nos connaissances. Les mineurs sont une profession privilégiée, mais que sait-on des ouvriers du textile, de la métallurgie ? On a quelque idée de la grande bourgeoisie, mais les classes moyennes demeurent une réalité floue.

On s’efforcera simplement ici d’esquisser les grands traits d’une réalité complexe sans méconnaître la difficulté qu’il y a à isoler sur deux décennies des évolutions de longue durée.

1. Démographie

La population française est de 36 103 000 habitants en 1872, de 38 517 000 habitants en 1886. Le gain annuel moyen est de 89 700 habitants ; cette stagnation contraste avec l’accroissement des autres pays d’Europe. Le taux de natalité diminue régulièrement : de 26,2 pour mille en 1872-1875 à 21,9 de 1896 à 1900. En 1896, le nombre moyen des enfants par famille est de 2,2. Ce chiffre ne révèle pas les inégalités très grandes de la fécondité des familles, ni les contrastes régionaux : la Bretagne, le Nord, l’Est du Massif central gardent une forte mortalité. Le taux de mortalité ne varie guère de 1872-1875 (22, 4 ‰) à 1891-1895 (22,3 ‰). La mortalité infantile reste élevée jusqu’à la fin du XIXe siècle, tout particulièrement dans les régions urbaines et industrielles. Elle connaît une pointe en août et septembre du fait de la toxicose estivale et des accidents dus au manque de surveillance. L’envoi des enfants en nourrice demeure une autre cause de mortalité infantile1. Le taux de mortalité ne décroît qu’à partir de 1895 sous l’effet de l’élévation du niveau de vie et des progrès de la médecine qui font reculer la mortalité infantile. Le maintien de la mortalité à un taux élevé quand baisse la natalité explique qu’à partir de 1880, l’excédent naturel soit inférieur à 100 000 par an. De 1891 à 1895, pour la première fois, on observe des excédents de décès.

La limitation des naissances n’est pas propre aux villes : l’Aquitaine, la Normandie ne sont pas moins touchées. Elle traduit une conception nouvelle de la vie et une image nouvelle de l’existence. A la famille féconde, celle qu’exaltait l’Église, s’oppose la famille malthusienne. Les parents calculent et prévoient, soucieux de l’ascension sociale et de l’avenir de leurs enfants. Cette conception « bourgeoise » de la famille se répandit progressivement dans toutes les couches de la société. Elle traduisait les aspirations à l’individualisme et l’égalitarisme. Le mouvement toucha plus particulièrement les petits bourgeois, les employés, les petits propriétaires exploitants. Il répondait aux aspirations de toute une société. Aussi les esprits lucides qui formulèrent des mises en garde prêchaient-ils dans le désert.

Élisée Reclus, dans sa Nouvelle Géographie universelle en 1877, voyait dans la faible natalité une « cause d’affaiblissement », diagnostiquait « un triste esprit de routine dans l’art de créer des ressources, un manque absolu de confiance dans l’avenir ». Une énorme littérature déplore la dépopulation. Elle contraste avec l’indifférence des pouvoirs publics et du Parlement. Au temps du libéralisme, l’idée que l’État puisse avoir à protéger la famille surprend. L’aide aux familles nombreuses paraît contraire à l’égalité entre citoyens. Longtemps les défenseurs de la famille se recrutent avant tout dans les milieux catholiques, traditionalistes : leur philosophie politique et sociale suffit à les discréditer. Les disciples de Le Play, dans la Réforme sociale, associent la défense de la famille à des revendications « contre-révolutionnaires » : ils accusent le Code civil et le partage forcé d’être responsables de la dépopulation, exaltent à l’envi l’autorité du père de famille. Ils opposent à l’individualisme révolutionnaire les vertus de la famille, cellule sociale par excellence. L’école de la Réforme sociale eut une influence immense sur la pensée de la droite conservatrice et du catholicisme social, elle demeura pourtant un courant isolé. C’est à la fin du siècle que se dessine une réaction, sans grande portée dans l’immédiat : des médecins, des républicains de gouvernement, animés de préoccupations patriotiques dénoncent le péril de la dépopulation. En 1896, le Dr Bertillon fonde l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population française.

L’exode rural est un phénomène continu qui affecte désormais toutes les régions et toutes les catégories sociales. Les petits exploitants suivent les journaliers. A partir de 1871, on compte plus de 100 000 départs par an. Entre 1876 et 1881, la baisse des prix agricoles et la crise du phylloxera accélèrent le mouvement, on dénombre plus de 160 000 départs par an. En revanche, après 1880, on observe une baisse relative de l’exode rural. Le Sud-Ouest aquitain, les plateaux de l’Est du Bassin parisien, la Bretagne prolifique, le Massif central, véritable pôle répulsif, sont particulièrement touchés. Les raisons de l’exode rural sont diverses : attrait de la ville qui offre des salaires plus élevés et réguliers, difficultés de l’agriculture, accroissement des rendements agricoles qui prive d’emplois une partie des ruraux, déclin des industries rurales. Des données convergentes facilitent le mouvement : les progrès de la circulation, le service militaire, le rôle des parlementaires dont les interventions sont décisives pour trouver des places dans les chemins de fer, les postes.

La croissance urbaine est régulière mais lente. La population urbaine représente 31,1 % de la population totale en 1872, 40,9 % en 1901 ; encore les statistiques donnent-elles l’appellation de villes à toute agglomération de plus de 2 000 habitants. La croissance, qui du reste se ralentit à la fin du siècle, n’est pas comparable à celle des pays industriels voisins. Le petit nombre des très grandes villes, l’importance des villes petites et moyennes, le poids croissant de Paris et de sa banlieue qui se développe désormais plus vite que la capitale sont les données majeures.

Prenons garde à ce que le développement des grandes villes tient autant à une immigration venue des petites villes qui jouent un rôle de relais, qu’à l’immigration issue des campagnes. Dans le Loir-et-Cher, bourgs et chefs-lieux de canton se dépeuplent : le commerce local est touché par les souffrances de l’agriculture.

La France, zone de basse pression démographique, n’est pas un grand pays d’émigration, les émigrants issus souvent de régions frontalières : Hautes et Basses-Alpes, Pays basque, sont des artisans, des commerçants, en tout cas des hommes mus non par la misère, mais par la volonté d’entreprendre et de faire fortune. En revanche, l’immigration est importante. Les étrangers sont 800 000 en 1876, un million à partir de 1881. La stabilisation de leur nombre est trompeuse et ne tient pas compte des naturalisations, facilitées par la loi de 1889. Italiens, Belges, Espagnols, Allemands, ces étrangers s’installent dans les régions limitrophes de leur pays d’origine ou dans les grandes villes et les régions industrielles. Aussi bien sont-ils employés, plus que dans l’agriculture, dans les métiers les plus durs de l’industrie. La concurrence qu’ils font aux travailleurs français, sensible en période de crise, ainsi dans les années 1880 à Lyon ou Marseille2, suscite des réactions de xénophobie. Mais celle-ci n’entraîna pas de mesures limitant l’immigration, indispensable en fait à un pays dont la démographie était stagnante.

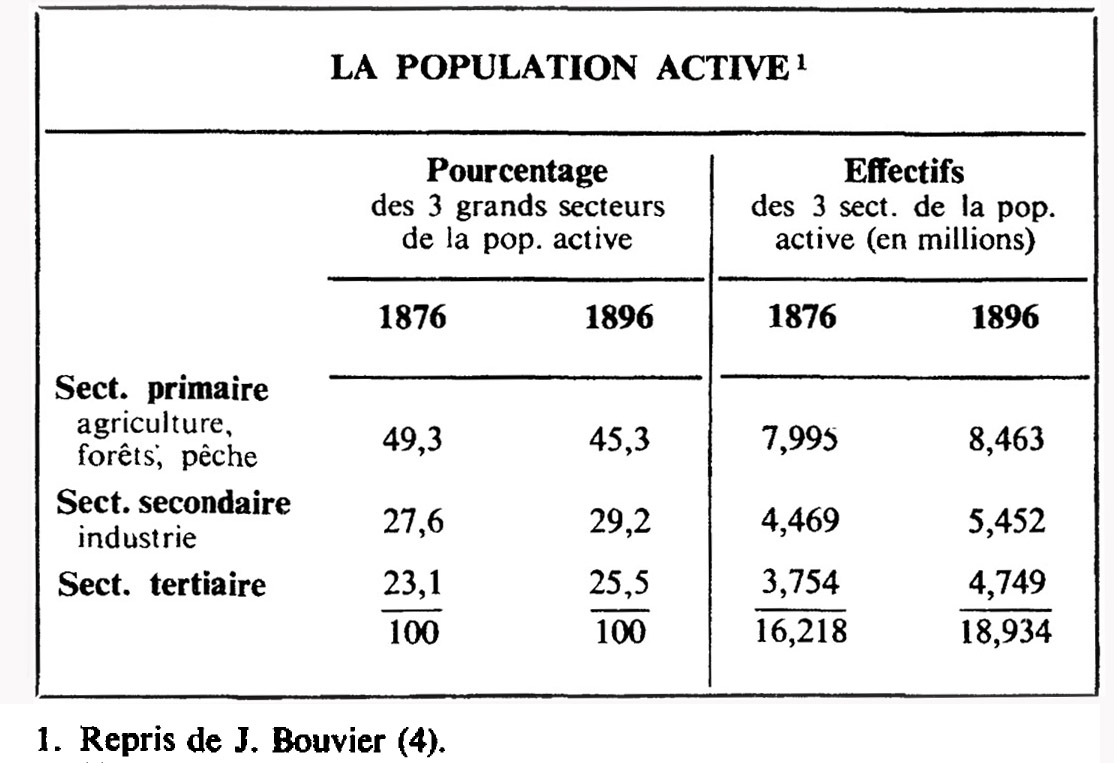

En pourcentage, le secteur primaire recule lentement, au profit du secteur secondaire et du secteur tertiaire. Mais si l’on analyse non les données relatives, mais les chiffres absolus, on constate que la population active agricole en chiffres absolus continue à s’accroître. Si l’on examinait les données relatives à la population active masculine du secteur primaire, la tendance serait comparable : 5,146 millions en 1856, 5,777 en 1876, 5,714 en 1896. Voilà qui nuance la notion d’exode rural : « La terre française se trouve alors effectivement porter un plus grand nombre de paysans actifs, après, plus d’un demi-siècle d’évolution industrielle3 » (J. Bouvier). En outre, l’exode rural n’est pas seulement le fait des paysans, ouvriers agricoles ou petits exploitants, mais aussi et bien plus des artisans, des commerçants de bourgs, bref de la population rurale non agricole.

Frappent donc la rigidité de la population active agricole et la disproportion entre sa part dans la population active et dans le produit physique. Dans la décennie 1875-1884, quand la population agricole représente 64 % de la population employée dans la production matérielle, l’agriculture n’assure que 43,8 % du produit physique4. Ces données traduisent la faible productivité agricole. Le pouvoir d’achat du monde agricole « ne fournissait à l’industrie qu’une très faible incitation à la croissance5 ». Ainsi l’agriculture est-elle un frein à la croissance. On le voit particulièrement lors de la grande dépression qui frappe le monde agricole de 1873 à 1896. Le recul de la productivité entraîne une baisse de la demande de produits industriels.

2. Lenteur de la croissance

Même s’ils divergent sur la chronologie, l’appréciation de l’ampleur du phénomène et ses raisons, les historiens de l’économie s’accordent pour estimer que la croissance de l’économie française connaît, dans les premières décennies de la IIIe République, un important ralentissement. Rapide jusqu’à 1860, la croissance se ralentit ensuite tout en restant supérieure à la moyenne séculaire jusqu’aux environs de 1880. Puis le taux de croissance est inférieur à la moyenne séculaire ; entre 1883 et 1896, on observe une incontestable « tendance à la stagnation6 ». Certes, l’économie mondiale connaît un mouvement de baisse des prix de 1873 à la fin du siècle, mais la croissance n’est pas affectée à l’instar de la France, en Allemagne ou aux États-Unis. La France, de seconde puissance industrielle, passe alors au 4e rang. Ce retard est-il dû, comme on l’a dit souvent, à la stagnation démographique ? Pourtant on ne constate pas de rapport de causalité entre la stagnation démographique et la décélération économique. Faut-il incriminer alors l’insuffisance de l’investissement qu’expliquent pour une part les investissements extérieurs qui s’élèvent à 15 milliards dès 1880 ? Mais cette épargne se serait-elle tournée vers des investissements productifs intérieurs ? Sans doute ne doit-on pas négliger le poids du secteur agricole dont la crise frappe une industrie qui ne trouve pas une impulsion suffisante du côté du monde urbain, puisque l’urbanisation se ralentit à la fin du XIXesiècle. Ainsi, à partir des années 1880, « la France a connu pendant plus de quinze ans une des dépressions les plus graves qui aient jamais marqué l’histoire d’une nation industrialisée7 ». La croissance annuelle des exportations se ralentit sensiblement après 1875 : elle est de 0,86 % de 1875 à 1895. La balance commerciale est désormais déficitaire. Le profit patronal, après la croissance rapide des belles années du second Empire, se ralentit sensiblement avant de connaître une nouvelle phase ascendante à partir de la fin du XIXe8. Le patronat s’efforce, par l’accroissement de la productivité, de pallier les effets de la baisse des prix.

Sur cette toile de fond, se détachent des crises cycliques, comme celle de 1882. Elle succède aux trois années heureuses qui coïncident avec la mise en œuvre du plan Freycinet9. Le krach de l’Union générale est la manifestation la plus spectaculaire d’une crise qui, après celle de 1846-1851 est « la plus grave du XIXe siècle » (E. Labrousse). Soutenu par le monde légitimiste, Bontoux, « poète en industrie », avait fondé une banque d’affaires10 ; lyonnaise à ses origines, elle étend ses préoccupations vers l’Europe centrale et danubienne, de manière hasardeuse, et doit suspendre ses paiements en janvier 1882. Le système bancaire français va se réorganiser avec la spécialisation qui s’établit entre les banques de dépôts et les banques d’affaires. Le Crédit lyonnais qui a été victime des conséquences du krach devient une banque de dépôts et ne se départit plus d’une gestion extrêmement prudente. La métallurgie ralentit sa production. Métallurgie et charbonnages de la Loire sont dans le marasme. L’industrie du textile est frappée, aussi bien à Paris que dans les campagnes du Nord-Ouest et de l’Ouest. A Paris encore, les industries du cuir, du bois, du bâtiment sont touchées. Le second ministère Ferry, en multipliant les commandes de mobilier scolaire, en faisant construire des lycées et de nouvelles facultés, s’efforce de relancer l’industrie de la capitale, où s’étend le chômage. Ce malaise social a favorisé le boulangisme et la désaffection des classes populaires vis-à-vis de la République opportuniste.

Pourtant, ni la « décélération » de l’économie, ni les crises périodiques ne devraient amener à sous-estimer la progression de la production absolue qui se poursuit. Les historiens, familiers d’autres taux de croissance, ont mis en évidence le ralentissement de l’économie. Les contemporains étaient plus sensibles à l’évolution qui affectait le monde où ils vivaient, qu’il s’agisse des cadres mêmes de l’économie capitaliste ou des progrès de l’industrie. On assiste à « l’épanouissement » (Guy P. Palmade) des institutions de l’économie capitaliste. Le maniement de l’argent est plus facile. En décembre 1877, le cours forcé du billet de banque établi en août 1870 a été supprimé. La convertibilité a été rétablie. Certes, l’on recourt toujours pour les petites transactions au louis d’or qui vaut 20 francs, ou à l’écu d’argent de 5 francs, bien que depuis 1873 la frappe de l’argent soit réglementée. Pays théoriquement bi-métalliste, la France a adopté de fait l’étalon or devant la dépréciation de l’argent.

Il n’y a pas en circulation de billet inférieur à 50 francs. Mais, pour les gros paiements, l’usage du billet se répand : deux milliards en circulation en 1871, trois en 1890. La circulation a augmenté en même temps que l’encaisse de la Banque de France : 2 milliards en 1882, 3 en 1894. Malgré des réticences, l’usage de la monnaie scripturale, du chèque, s’étend.

La prépondérance de la haute banque n’est plus exclusive, mais sa puissance demeure. On a vu son rôle dans les emprunts publics. On retrouve les Rothschild, les Hottinguer, les Neuflize, les Mirabaud derrière les banques d’affaires, telle la Banque parisienne fondée en 1874. C’est alors, amorcée dés 1870 pour le Crédit lyonnais, mais accélérée par le krach de l’Union générale, que s’établit une division du travail entre les banques de dépôts spécialisées dans les opérations de crédit à court terme et les banques d’affaires, orientées, elles, dans le développement industriel11.

Aux « risques » des entreprises industrielles, le prudent Henri Germain préfère « effets de commerce et créances gagées. Ces valeurs sont les plus sûres et les plus réalisables qui soient. Ce sont elles qui doivent former la contrepartie des dépôts du Crédit lyonnais ». Cette conception va s’imposer.

Les dépôts en banque s’accroissent, conséquence du développement de l’industrie, de la progression des valeurs mobilières (c’est aux alentours de 1890 que les actifs mobiliers l’emportent sur les actifs immobiliers), de l’extension des réseaux bancaires. Ceux-ci suivent le rail. Avec l’unité bancaire, disparaît une économie cloisonnée ; comme la voie ferrée, la banque ouvre la vie locale à la vie nationale. « Pierre angulaire » du système, la Banque de France joue de plus en plus le rôle de banque centrale des établissements de crédit.

L’épargne est abondante, 2 milliards par an de 1875 à 1893. La faible natalité, le genre de vie souvent modeste, la stabilité monétaire invitent à épargner. Si la terre, les créances hypothécaires gardent leur prestige, les titres à revenu fixe, et d’abord les fonds d’État, attirent le petit épargnant. La rente est largement diffusée, grâce aux caisses d’épargne. Le capitaliste plus averti se tourne vers les actions à revenu variable. La baisse du loyer de l’argent pousse à rechercher les valeurs étrangères qui rapportent davantage : 5,5 contre 4,1 aux valeurs françaises dans les années 80 ; les investissements extérieurs représentent de 12 à 15 milliards sur 56 de la fortune mobilière française en 188012.

La physionomie de l’industrie française évoque beaucoup plus la fin du second Empire que le début du XXe siècle, quand la croissance repart d’un rythme rapide et que se développent les industries chimiques, électriques, automobiles. La géographie industrielle de la France des années 1880 est dominée par trois ensembles. A Paris, les industries de transformation et l’artisanat restent prépondérants. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le bassin houiller connaît une croissance rapide « sans développement industriel de même amplitude » (M. Gillet) ; mais l’industrie textile, coton et laine, garde une place considérable. Le troisième ensemble correspond à la région de Lyon-Saint-Étienne : mines et métallurgie, mais aussi textile de la Loire, industries textiles dominées par la métropole rhodanienne. A partir de 1880-1890, s’amorce une évolution décisive. Le centre de l’industrie lourde française se déplace de la région stéphanoise vers le Nord et le Nord-Est, devant les difficultés d’exploitation des charbons de la Loire et les transformations de la sidérurgie. En revanche, la soierie lyonnaise reste considérable. A la fin du XIXe, après les crises de la sériciculture régionale, elle s’approvisionne dans le Levant et en Extrême-Orient. Cependant, en cette fin du XIXe siècle, l’ensemble Lyon-Saint-Étienne décline : à partir des années 80, le marché financier de Lyon perd de son autonomie au profit de Paris13.

A ces régions industrielles s’opposent des foyers dispersés, nés de traditions anciennes, de la présence d’un bassin houiller, d’un centre portuaire.

Avant 1890, les secteurs traditionnels — textile et bâtiment — gardent une importance considérable. Les industries métallurgiques progressent lentement : la production de fonte est de 1,3 million de tonnes en 1869, 1,7 en 1890, 2,3 en 1896. Elle doublera de cette date à la veille de la guerre. La production d’acier est de 110 000 tonnes en 1869, de 800 000 tonnes en 1890, elle atteint 1,5 million en 1900, va faire plus que tripler jusqu’en 1914. Ces chiffres, s’ils marquent l’ampleur incontestable de la mutation d’après le tournant du siècle, démontrent la croissance encore modeste de la métallurgie avant 1900.

La production de houille s’accroît, passant de 19,4 millions de tonnes en 1880 à 33,4 en 1900. Si les petits bassins du Massif central, d’exploitation coûteuse, victimes de coûts de transport élevés, sont en déclin relatif, le Nord et surtout le Pas-de-Calais, à contre-courant de la tendance, malgré la grande dépression, doublent leur production de 1873 à 1896. Il reste que la France est le seul pays industriel qui doit régulièrement importer du charbon pour satisfaire ses besoins, 9,9 millions de tonnes en 1880, 11,6 en 1900, soit environ le tiers de sa consommation.

Entre 1880 et 1890, l’acier triomphe du fer. Il fait la fortune de la métallurgie du centre. Celle-ci représente, en 1876, le quart de la fonte, des fers et aciers, 40 % de la tôle, 60 % des rails, la quasi-totalité des aciers de qualité. Le Creusot des Schneider est le symbole de la métallurgie française, « la plus grande usine de la France et peut-être d’Europe », devant laquelle s’émerveillent André et Julien, les deux héros du Tour de France par deux enfants : la première édition du livre est contemporaine de l’Exposition universelle de 1878, où Le Creusot expose un marteau-pilon qui fait sensation. Mais le prix de l’acier reste élevé et sa production faible. En 1889 encore, la tour Eiffel est construite en fer. Le procédé Thomas et Gilchrist va faire entrer la France dans l’âge de l’acier. Un revêtement de dolomie sur les parois du convertisseur épure les fontes phosphoreuses et permet d’en faire de l’acier. Schneider et Wendel rachètent le procédé en 1879 pour 800 000 francs à un métallurgiste belge, qui l’a obtenu pour 1 250 francs. Avec la fin du siècle, la minette lorraine va être exploitée massivement. La Lorraine qui produisait jusque-là de la mauvaise fonte de moulage se lance dans la production de fonte et d’acier. Elle produit, en 1880, 540 000 tonnes de fonte, 1 600 tonnes d’acier ; en 1900, 1 590 000 tonnes de fonte, 590 000 tonnes d’acier. Désormais la sidérurgie se déplace vers l’Est.

Les industries textiles sont touchées par la dépression, la filature du coton est concentrée dans les Vosges, la région du Nord, le Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing. Avec la perte de l’Alsace, les industriels mulhousiens ont déplacé leurs activités vers les Vosges, le Nord, la Normandie. Les difficultés économiques vont hâter le progrès du machinisme. Le tissage est plus dispersé, la mécanisation est moins poussée. Les résistances à la mécanisation sont longues. Le Nord, Roubaix, Tourcoing, Fourmies, dominent l’industrie de la laine.

Le mouvement de concentration reste lent, la petite entreprise, l’atelier, l’artisanat coexistent avec des formes poussées d’intégration. Le bâtiment, la confection, la petite métallurgie échappent à toute concentration. Le recensement des industries de 1896 montre que 1,30 % des établissements industriels emploient plus de 50 salariés ; 13,57 % de 5 à 50 ; 83,93 % de 1 à 4. Même si l’on tient compte de ce que les établissements employant plus de 50 salariés touchent 44,75 % des ouvriers, il demeure que plus de 55 % des ouvriers travaillent dans des établissements qui emploient moins de 50 salariés.

3. La classe ouvrière

La classe ouvrière, au sein de la population française, voit son importance s’accroître lentement : inférieure à 5 millions dans les années 70, elle atteindra 6 millions à la fin du siècle. Hormis le Nord (62,1 % d’ouvriers dans la population active en 1896), la région parisienne, le Sud-Est, il n’est pas de véritables concentrations ouvrières, mais des noyaux ouvriers, isolés dans une France très largement rurale. La part des petites entreprises, le contraste entre les ouvriers de grande industrie et les artisans ou les travailleurs à domicile, les diversités de qualification, ne donnent qu’une première idée de la complexité du monde ouvrier. Les situations géographiques et les traditions historiques ne pèsent pas moins. Dans la grande ville, Paris ou Lyon, l’ouvrier baigne dans une atmosphère libératrice, il peut, sans trop de peine, changer d’entreprise, il côtoie artisans, commerçants, petits entrepreneurs. Dans les agglomérations industrielles, les ouvriers sont écrasés par la puissance d’une industrie dominante qui fait la fortune de la ville, ainsi au Creusot, à Montceau-les-Mines, à Roubaix. Là n’existent guère les traditions urbaines antérieures à l’industrialisation. Ouvriers et classes dirigeantes s’affrontent, sans que les nuances intermédiaires comptent beaucoup. Ouvriers qui héritent des traditions du premier XIXe siècle, paysans venus depuis peu à l’usine ou à la mine, à la mentalité fruste, partagés entre ta passivité et la révolte, mineurs, métallurgistes, conscients de faire partie d’une aristocratie ouvrière, ouvriers des fabriques du textile, travailleurs à domicile, ta variété des situations ne peut qu’être suggérée.

L’une des corporations ouvrières les plus originales, les mieux connues14 aussi aujourd’hui, à cause même de son originalité et de ses caractères spécifiques est celle des mineurs. Du Nord et du Pas-de-Calais à la Saône-et-Loire et au Gard, le monde de la mine offre des traits communs : paysage du pays noir, alignement monotone des corons et des cités-jardins appartenant à l’employeur, Carmaux est l’une des rares exceptions à cette règle, tutelle des compagnies minières. Du berceau à la tombe, elles enserrent l’ouvrier mineur et les siens dans un réseau d’institutions sociales. Les compagnies apportent une aide considérable à l’Église : elles construisent des édifices du culte, des écoles confessionnelles. On comprend qu’au yeux des mineurs, la lutte contre le cléricalisme et celle contre le patronat soient allées de pair.

L’organisation ouvrière est précoce : la Fédération nationale des mineurs de France naît en 1892. Le syndicalisme des mineurs devient rapidement un syndicalisme de masse. Les luttes peuvent présenter le caractère de révoltes brutales, suivies de retombée, ainsi à Decazeville en 1886, fait qu’explique pour une part un recrutement d’origine paysanne. Cependant le trait le plus remarquable du syndicalisme des mineurs est l’égoïsme corporatif qui exprime sans conteste la « mentalité de coron ». Le « réformisme » des mineurs15 qui cantonnent l’action syndicale dans le seul domaine revendicatif, qui ont confiance en l’arbitrage de l’État et en l’action législative, qui cherchent à obtenir des contrats collectifs, tient à des raisons convergentes : le corporatisme n’y est pas étranger. En outre, la loi de 1810 sur les concessions minières permet à l’État, et les parlementaires sauront le lui rappeler, de peser sur les compagnies ; enfin le paternalisme des compagnies exerce une influence qui ne peut être sous-estimée. Mais la raison essentielle n’est-elle pas le fait qu’il s’agit d’un syndicalisme qui n’est pas minoritaire ?

Le monde de la métallurgie n’a pas l’unité de celui de la mine. Quoi de commun entre l’ouvrier spécialisé parisien, haut en couleur, que décrit le Sublime, le roman de Denis Poulot, et le métallurgiste du Creusot dont Jules Huret, dans son Enquête sur la question sociale, décrit la malheureuse condition ? L’ouvrier spécialisé de la métallurgie, gouailleur, individualiste, fort de sa qualification, bien rémunéré, incarne une manière d’aristocratie dans le monde ouvrier français. Il lui a fourni nombre de militants. En revanche, les ouvriers de la sidérurgie du Creusot sont soumis à la tutelle de Schneider : écoles d’apprentissage, infirmerie, caisses de retraite, politique d’accession à la propriété. Dans le monde clos de la petite ville, les ouvriers votent longtemps conservateur et élisent leur patron. Pourtant, devant les conditions de travail de « ces milliers d’êtres palpitant aux gueules des fournaises,… fronts mouillés, paupières rougies, cils brûlés », le journaliste s’étonne de l’absence de révolte.

C’est cette même question, au vrai fondamentale, que pose une étude récente qui évoque la condition des ouvriers du textile de Lille à la fin du siècle.16 La combativité ouvrière est faible : 37 à 38 % de la main-d’œuvre est formée de femmes et d’enfants. Les observateurs de l’époque évoquent des situations qui rappellent les grandes enquêtes ouvrières du premier XIXe siècle. Jules Huret, encore, s’est rendu rue des Longues-Haies, au centre de Roubaix ; il décrit les petites maisons en briques rouges, les galetas misérables, les courées insalubres, les familles de tisserands qui attendent les secours du bureau de bienfaisance. Dans le Sud-Est — Loire, Isère, Rhône, Ardèche — les ouvrières de fabrique sont logées en dortoir, à proximité des ateliers. Elles arrivent le lundi matin de la campagne avec leurs provisions, et, de toute la semaine, ne quittent pas cet internat, surveillées par les religieuses.

On comprend dès lors les succès que rencontre le guesdisme et son messianisme révolutionnaire dans le textile du Nord et à Roanne. Mais l’importance de la main-d’œuvre féminine, l’absence d’une élite ouvrière dans cette industrie ont pour conséquence que le nombre des militants est faible, au regard des effectifs des salariés. Parmi les militants dont le nom est passé à l’histoire, les ouvriers du textile sont rares. Il n’en est pas moins significatif que ce soit un ouvrier filetier, Delory, qui devienne en 1896 maire de Lille.

S’il est possible d’esquisser quelques types, dans le monde des ouvriers de la grande industrie, la tâche devient infiniment plus malaisée lorsqu’il s’agit des ouvriers des petites entreprises, de l’artisanat, des travailleurs à domicile. L’industrie du bâtiment, dont l’importance demeure très considérable, indice d’une économie encore traditionnelle, demeure dominée par la très petite entreprise : en 1891, un patron emploie en moyenne moins de trois salariés17. Aussi l’ouvrier maçon peut-il escompter, s’il réunit quelques capitaux, devenir quelque jour un petit entrepreneur : le bâtiment permet une certaine ascension sociale.

Le textile reste le domaine privilégié du travail à domicile. Les tisserands à domicile disparaissent en Flandre ou dans l’Ouest, mais, dans les grandes villes, la couturière, l’« ouvrière de l’aiguille » qui travaille pour la confection vit misérablement. Les études d’un philanthrope comme le comte d’Haussonville18, ne disent pas autre chose que Jules Simon dans son livre sur l’Ouvrière à la fin du second Empire : faible salaire, longue durée du travail qui ne connaît pas de limitation, logement insalubre.

Les compagnons employés dans une toute petite entreprise artisanale ou les petits artisans à leur compte, cordonnier, ébéniste, tailleur, n’ont pas le minimum d’indépendance économique qui fonde l’appartenance aux classes moyennes. Ils constituent souvent une élite. Certes tous, loin de là, n’atteignent pas à la condition enviable de l’ébéniste du faubourg Saint-Antoine décrit par une monographie de 1891, qui gagne près de 8 francs par jour, va au café-concert, au théâtre. Mais ils participent d’une tradition de culture ouvrière. Ce sont eux qui revendiquent avec le plus de vigueur en faveur de l’instruction obligatoire et laïque, ils aspirent également au développement de l’enseignement professionnel si négligé, malgré quelques efforts dus notamment à l’initiative de la ville de Paris. Cordonnier, tailleur, ébéniste, typographe, le petit artisan est volontiers révolutionnaire. Il a été internationaliste, communard, il est tenté par l’anarchie, mais ce petit producteur indépendant répugne au collectivisme, il retrouve sans même les connaître les intuitions libertaires de Proudhon, fils des sans-culottes, il est attaché à la tradition de la Révolution française et à la République. Dans l’hostilité aux prêtres et aux « gros », il rejoint la petite bourgeoisie jacobine. L’anarcho-syndicalisme, le radicalisme, le socialisme « indépendant », « français », un certain nationalisme aussi ont trouvé un écho favorable dans ce milieu.

Les salaires à Paris

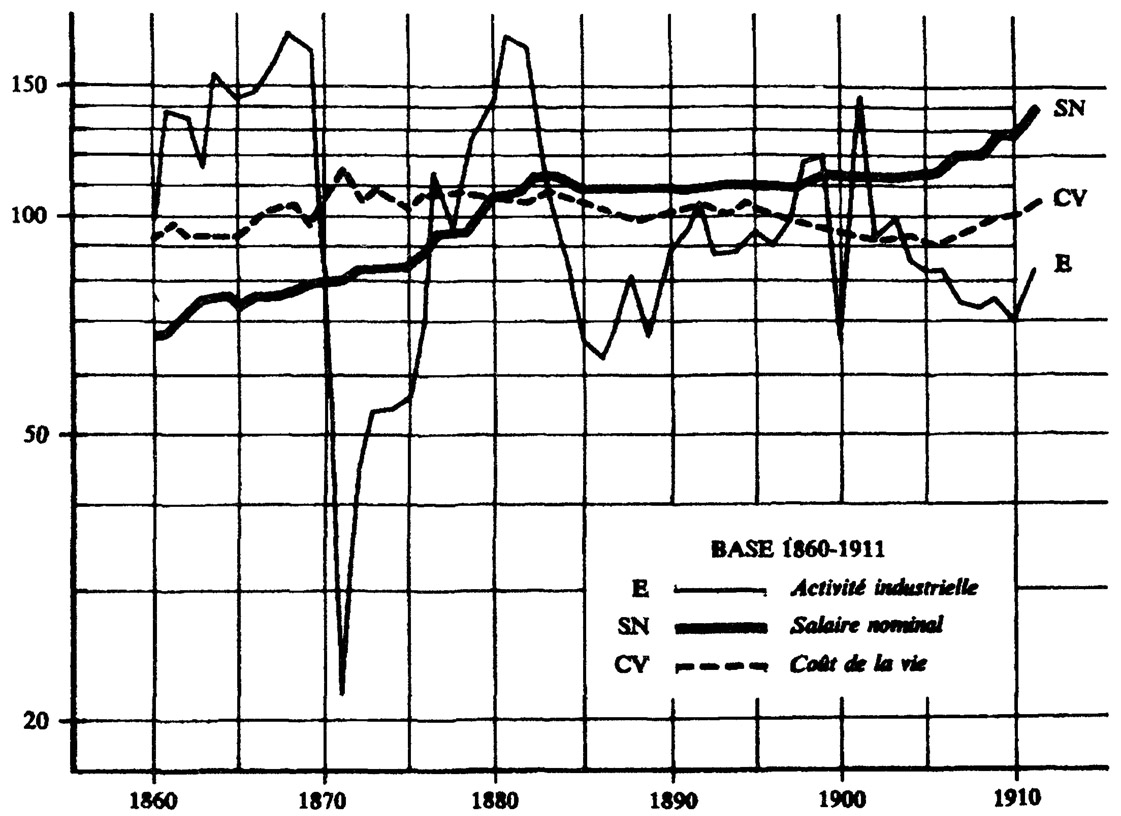

Par-delà une incontestable diversité, les traits d’unité sont évidents. L’insécurité, la vie au jour le jour, l’absence d’épargne, l’impossibilité d’accéder à la culture, voilà qui définit la condition ouvrière. L’insécurité majeure est celle de l’emploi. Dans les années de la grande dépression, le chômage est une hantise. Les salaires sont plus élevés dans les grands ateliers, dans la région parisienne, pour les hommes que pour les femmes. Le salaire nominal poursuit, mais avec irrégularité, la hausse commencée à partir de 1850. Certes, le coût de la vie est en baisse, mais les incertitudes de l’emploi, les crises entraînent un niveau de vie en stagnation ou en baisse19. A Paris, la consommation de viande, de vin, qui reste élevée jusqu’aux alentours de 1880, après la révolution qui s’est produite sous le second Empire, décline ensuite et subit les effets de la dépression.

Dans les régions où l’évolution avait été moins rapide, elle se poursuit. A Carmaux, la viande de boucherie tend à remplacer le porc salé ; mais en 1892 encore, un envoyé du Temps observe que le porc salé est la base de la nourriture. Les pâtes, les pommes de terre, le sucre, les légumes secs, le fromage entrent largement dans la consommation. Le mobilier se conforme à de nouveaux modèles, non plus ruraux mais urbains. Le coffre et les bancs sont remplacés par le buffet et l’armoire, les chaises.

Si l’on connaît mal le rythme de travail dans les ateliers et les petites entreprises20, il est probable que, dans les grandes entreprises, les progrès de la mécanisation, une organisation plus rigoureuse du travail aient eu pour conséquence un temps de travail plus plein, plus lourd pour les ouvriers. Le patronat n’avait-il pas ainsi une possibilité de lutter contre le tassement des profits dû à la dépression ?

On a suivi, à propos des mineurs de Carmaux21, l’évolution qui fait du paysan-mineur du milieu du XIXe siècle un ouvrier mineur. Il faut une quarantaine d’années pour que les agriculteurs embauchés à la mine deviennent professionnellement des mineurs, socialement des ouvriers, politiquement des contestataires. Les paysans mineurs pratiquaient l’absentéisme, se soumettaient difficilement à la discipline générale de l’entreprise, acceptaient peu volontiers d’obéir aux porions et maîtres-mineurs. Entre 1870 et 1890, la Société des mines de Carmaux marque des points et parvient à astreindre les mineurs à un travail régulier et assidu. Le salaire industriel prend le pas sur le salaire agricole ; le genre de vie s’urbanise, les mineurs deviennent des consommateurs insatisfaits, leurs besoins s’accroissent et ils ont le sentiment que le coût de la vie a augmenté alors que les prix sont en baisse depuis plusieurs années ; ils recourent au crédit qui permet la jouissance immédiate. Cette prolétarisation des paysans qui deviennent des salariés, se plient peu à peu à d’autres rythmes, adoptent des comportements et des mentalités nouvelles, a valeur exemplaire. Peut-être est-ce finalement dans le dernier tiers du XIXe siècle que se constitue en France un véritable prolétariat ?

La législation sociale reste fort discrète. A tout prendre, le second Empire, et les bonapartistes ne manquèrent pas de l’observer, avait eu moins de timidité. La loi du 19 mai 1874, œuvre de l’ordre moral, dont le paternalisme souhaite limiter les abus les plus criants du régime libéral, interdit l’emploi des enfants de moins de douze ans. Ils ne doivent pas être présents à l’atelier plus de douze heures ; le travail de nuit est interdit pour les filles mineures, pour les garçons de moins de seize ans22. La journée de douze heures est habituelle à l’époque. Il faut attendre près de vingt ans pour que, triomphant des longues résistances du Sénat, ce bastion du libéralisme, la loi du 2 novembre 1892 interdise d’employer un enfant avant treize ans, ou douze ans s’il a le certificat d’études. Le travail de nuit est interdit, le travail de jour est limité à dix heures avant seize ans, à onze heures avant dix-huit ans. Les femmes ne doivent pas travailler plus de onze heures par jour. Ces dispositions sont les seules qui aient une portée générale en matière de législation du travail pendant la période qui nous préoccupe. On ne peut mieux mettre en évidence l’attachement du personnel républicain au libéralisme économique. Bien plus, jusqu’en 1890, date de son abolition, le livret établit une inégalité juridique entre patrons et ouvriers. En matière de protection du travail et d’assurances sociales, la législation reste inexistante, alors que de 1883 à 1889, l’Allemagne bismarckienne instaure les assurances maladies, accidents, invalidité et vieillesse. C’est le 9 avril 1898 seulement qu’une loi établit en cas d’accident du travail le principe de la responsabilité patronale : le patron est tenu de payer à l’ouvrier en cas d’incapacité une indemnité forfaitaire. Une corporation, celle des mineurs, bénéficie, grâce à la puissance de pression et à l’aptitude à la négociation de ses syndicats, d’un statut qui offre des garanties : la loi du 8 juillet 1890 crée des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, élus pour trois ans par les ouvriers. La loi du 29 juin 1894 établit des retraites au profit des mineurs. Il n’est pas surprenant que ce soit dans les mines, avec la signature en 1891 de la convention d’Arras, qu’apparaisse la première convention collective entre patrons et grévistes23. Au total les réalisations sont minces. La République ne se soucie guère des « questions ouvrières » : n’est-elle pas fondée sur l’alliance du monde rural et de la bourgeoisie ?

4. Le poids de la France rurale

L’analyse démographique l’a déjà suggéré, la France de la fin du XIXe siècle reste largement rurale. La population rurale est de 67,5 % en 1876, de 61 % en 1896. La population vivant de l’agriculture passe de 51 % en 1876 à 45,5 % en 1891. La population active agricole masculine est de 45 % à la même date. On a dit avec quelle prédilection l’éloquence républicaine exaltait les conquêtes de la petite propriété. En fait la grande propriété aristocratique ou bourgeoise s’est maintenue : en 1882, les propriétés de plus de 40 hectares, qui ne sont que 4 % en nombre, couvrent 45 % de la superficie agricole. Dans l’Ouest — Vendée, Maine, Anjou, Bretagne centrale, en Sologne, dans le Berry, le Bourbonnais —, la grande propriété noble demeure appréciable, même si elle est affectée par la crise agricole : à Mazières-en-Gâtine, M. de Tusseau, le châtelain, vend après 1880 une partie de ses terres à un bourgeois, fils d’un sellier de Melle, député des Deux-Sèvres, exemple parmi d’autres de la défaite de l’aristocratie foncière par la bourgeoisie républicaine.

Population occupée dans l’agriculture

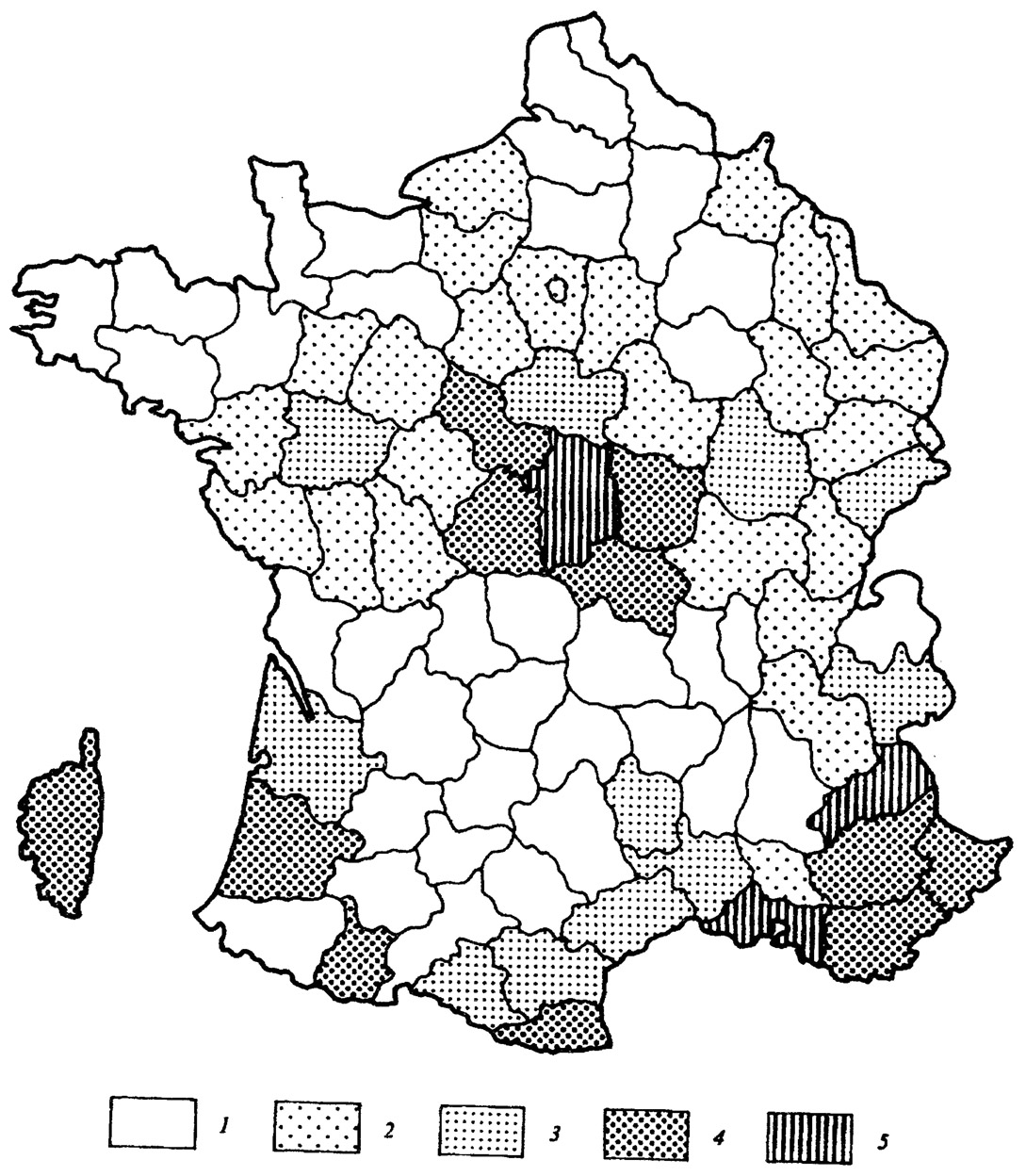

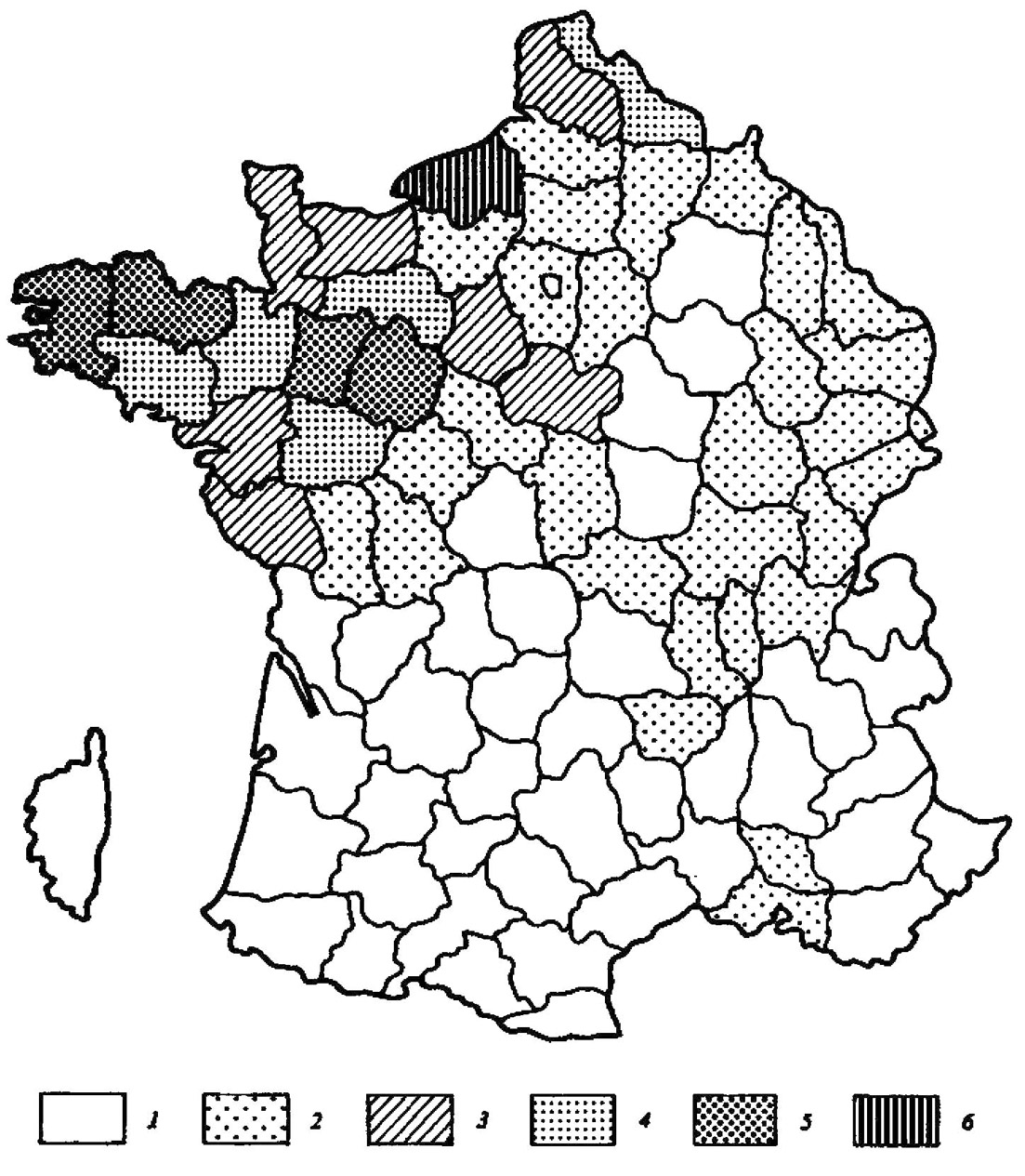

La grande propriété en 1884

Proportion des superficies occupées par les cotes foncières de plus de cent hectares : 1. Moins de 20 %. — 2. De 20 à 29 %. — 3. De 30 à 39 %. — 4. De 40 à 49 %. — 5. Plus de 50 %.

Carte établie par G. Dupeux, d’après les Documents statistiques sur les cotes foncières, Imprimerie nationale, 1889. D’après l’Atlas historique de la France contemporaine, dirigé par R. Rémond, Paris, A. Colin, 1966.

Population occupée dans l’agriculture

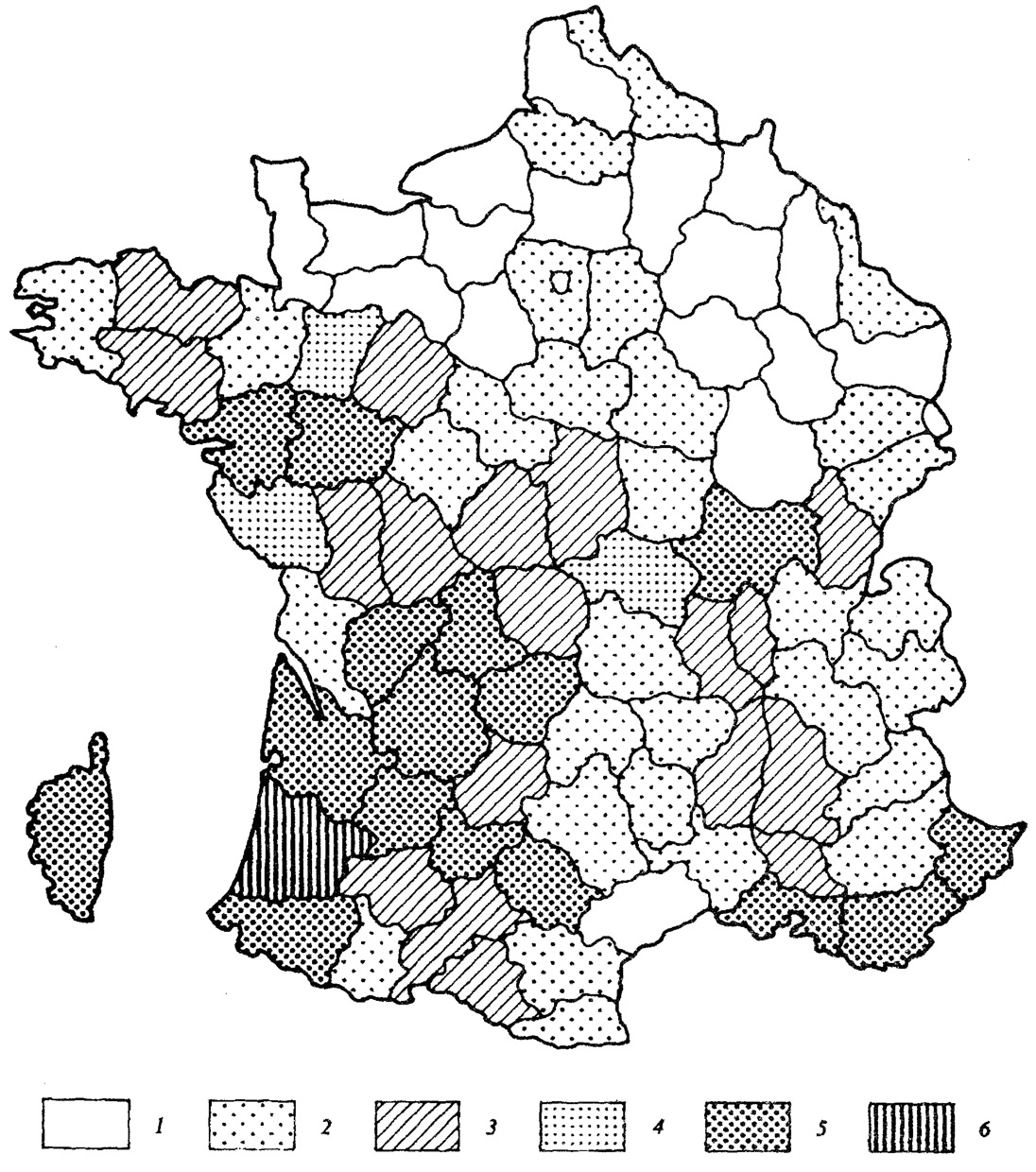

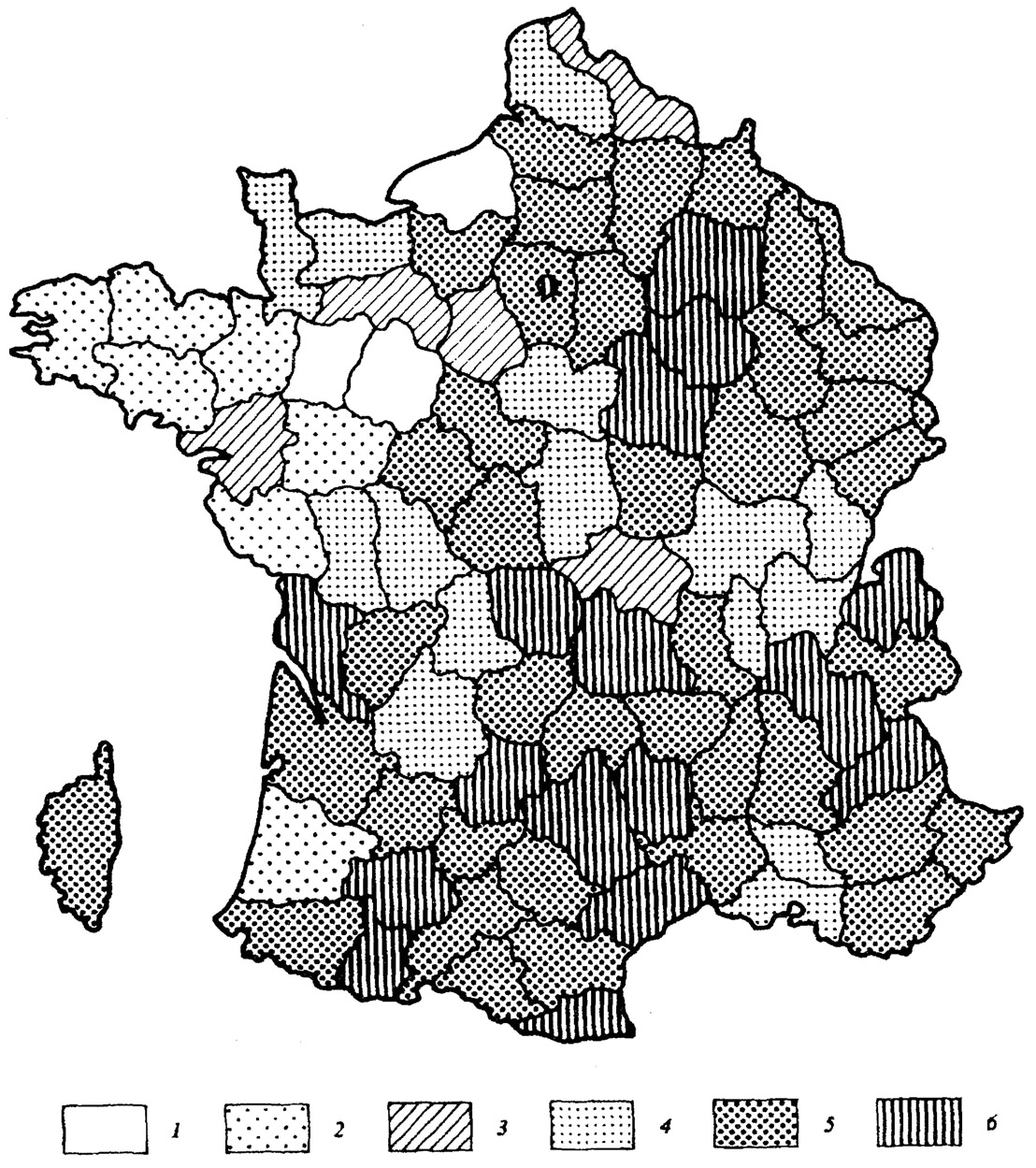

Le métayage en 1882

Proportion des métayers par rapport à l’ensemble des exploitants agricoles : 1. Moins de 1 %. — 2. De 1 à 4 %. — 3. De 5 à 9 %. — 4. De 10 à 18 %. — 5. 23 %. — 6. 46 %.

Carte établie par G. Dupeux, d’après l’enquête agricole de 1882. D’après l’Atlas historique de la France contemporaine, dirigé par R. Rémond, Paris, A. Colin. 1966.

Population occupée dans l’agriculture

Le fermage en 1882

Proportion des fermiers par rapport à l’ensemble des exploitants agricoles : 1. Moins de 10 %. — 2. De 10 à 19 %. — 3. De 20 à 29 %. — 4. De 30 à 39 %. — 5. De 40 à 49 %. — 6. Plus de 50 %.

Carte établie par G. Dupeux, d’après l’enquête agricole de 1882. D’après l’Atlas historique de la France contemporaine, dirigé par R. Rémond, Paris, A. Colin, 1966.

Population occupée dans l’agriculture

Le faire-valoir direct en 1882

Proportion des propriétaires exploitants par rapport à l’ensemble des exploitants : 1. Moins de 50 %. — 2. De 50 à 59 %. — 3. De 60 à 69 %. — 4. De 70 à 79 %. — 5. De 80 à 89 %. — 6. 90 % et plus.

Carte établie par G. Dupeux, d’après l’enquête agricole de 1882. D’après l’Atlas historique de la France contemporaine, dirigé par R. Rémond, Paris, A. Colin, 1966.

La grande propriété bourgeoise est considérable dans le voisinage des centres urbains : les industriels du Nord ont des propriétés en Flandre, les industriels de Rouen dans le pays de Caux. Pourtant la part relative de la grande propriété diminue. Mais ce recul traduit-il une victoire de la démocratie rurale ou plus simplement la sagesse avisée des grands propriétaires qui, devant la diminution de la rente foncière, préfèrent les placements mobiliers ou l’immobilier urbain ? La moyenne propriété maintient son importance, la petite propriété s’accroît surtout en superficie : l’exode rural atteint en premier les tout petits propriétaires. La France de l’Est et du Sud-Est, la France méridionale, est une France de la petite et moyenne propriété. Le tassement des extrêmes a conduit à une certaine « démocratisation » de la propriété foncière.

Le système d’exploitation doit être également pris en considération. Là encore, il importe de rectifier les conclusions qui concluent trop vite au primat de la petite exploitation. En 1892, les exploitations de 10 à 40 hectares, 20 % en nombre, représentent 30 % de la superficie ; les exploitations de 1 à 10 hectares, 76 % en nombre, représentent 23 % de la superficie. Les exploitations de plus de 40 hectares, 4 % du total, couvrent 47 % du sol cultivé.

Si le faire-valoir direct est prépondérant — 80 % des exploitants en 1882, 75 % en 1892 —, 53 % du sol sont cultivés en faire-valoir direct, 36 % en fermage, 11 % en métayage. Ce dernier système est répandu dans l’Ouest, le Sud-Ouest, le Bourbonnais, où propriétaires et fermiers généraux enlèvent au métayer une grosse part du fruit de son travail. Le fermage domine dans le Nord, la Normandie, la région parisienne. Le mot recouvre des réalités diverses : il est des fermiers dont l’exploitation ne dépasse pas 10 hectares et des gros fermiers autrement puissants que les propriétaires dont ils afferment les terres.

Les régimes de la propriété et de l’exploitation, les traditions politiques, l’influence plus ou moins grande du curé ou du pasteur, les systèmes de relation (plus ou moins grande intensité des liens familiaux, plus ou moins grande cohésion de la communauté villageoise, esprit de clientèle24) constituent autant de variables à partir desquelles on peut esquisser une typologie des sociétés rurales. La petite propriété dans les provinces de l’Est et du Sud-Est fonde une démocratie républicaine, ennemie de la réaction et des notables traditionnels comme de la révolution sociale ; ces paysans, ainsi en Lorraine, en Savoie, sont pratiquants, ou du moins respectueux de l’Église, mais ils ne suivent pas le clergé sur le plan politique, et se défient de son intervention en ce domaine.

Au contraire, l’hostilité à l’Église catholique et la fidélité à la République sont inséparables dans les vieilles terres de la Montagne de 1849, ainsi dans le Limousin, dont la déchristianisation est ancienne et profonde. Dans les Charentes, la Saône-et-Loire, l’Yonne, on rencontre semblable anticléricalisme qui mène très tôt au radicalisme. Dans les Cévennes ou la Drôme, les petits propriétaires protestants, par opposition confessionnelle et fidélité à l’esprit contestataire du calvinisme, votent également pour les républicains avancés.

Mais la petite propriété n’est pas associée uniquement à des tempéraments politiques de gauche. A côté des démocraties républicaines ou anticléricales, le cas n’est pas rare de démocraties « cléricales », où l’influence de l’Église est déterminante. Le vote pour l’ordre établi, dans le Béarn, le Pays Basque, l’Aveyron, s’explique par la volonté de défense religieuse, non par l’influence des notables, dont l’autorité peut être battue en brèche. Le cas le plus remarquable à cet égard est celui du Léon au nord de Brest, où en 1897 un abbé « démocrate », l’abbé Gayraud, triomphe grâce à l’alliance des « recteurs » du village et des paysans d’un monarchiste soutenu par les châteaux, le comte de Blois. Le succès de l’abbé Lemire à Hazebrouck, en 1893, s’inscrit dans la même affirmation d’une démocratie chrétienne, ennemie de l’esprit laïque de la Révolution française et des notables conservateurs.

A ces démocraties rurales, qui, pour certaines, ainsi en Normandie, se préoccupent plus d’une politique d’affaires et de la satisfaction des intérêts matériels que de politique, s’opposent les régions où le régime de la propriété et de l’exploitation fondent des hiérarchies durables. Celles-ci peuvent être acceptées, ainsi dans l’Ouest, Bretagne intérieure, Maine-et-Loire, Vendée. André Siegfried, dans son Tableau politique de la France de l’Ouest, a décrit de manière classique les relations de dépendance entre châtelains et métayers et le patronage exercé par les nobles. Mais, dans ses explications, il a été porté à majorer les effets de la pression des grands propriétaires sur les paysans. N’imaginant pas, somme toute, que le « peuple » pût aller ailleurs qu’à gauche, il a donné à croire que la pesée conjuguée du noble et du prêtre détournaient le sens du suffrage universel. La grande question tient bien dans l’acceptation par tout un peuple paysan des autorités tutélaires. Dans le bocage, demeurent le souvenir des colonnes infernales républicaines, te culte des chouans et des martyrs de la contre-révolution.

Ailleurs en revanche, malgré leur puissance économique, les autorités sociales sont contestées et les paysans refusent la hiérarchie traditionnelle. Dans l’Allier, qu’évoque le roman d’Émile Guillaumin, la Vie d’un simple, ou la Visite aux paysans du Centre, de Daniel Halévy. de petits métayers dépendent de grands propriétaires non résidents représentés par des fermiers généraux honnis. Peu soumis à l’influence de l’Église, les paysans du Bourbonnais furent républicains contre les grands propriétaires conservateurs. Dès la fin du siècle, les idées socialistes connurent un succès dans le monde rural. Le Cher ou l’Indre eurent une évolution comparable. Dans le Sud-Ouest, terre de métayage et de petite propriété, guère dévote, le bonapartisme démocratique s’était solidement implanté et disposait de réseaux de clientèle. C’est à la fin du siècle seulement que, sautant l’étape de la république opportuniste, les ruraux passeront au radicalisme.

Enfin l’exploitation capitaliste des grandes fermes de la France du Nord et du Bassin parisien dessine les traits d’une agriculture très moderne, où s’opposent de riches fermiers et une plèbe d’ouvriers agricoles. Ces régions peu ferventes, favorables au pouvoir établi, glissèrent de l’Empire à la République modérée, ainsi du Loir-et-Cher où l’emportèrent les « satisfaits », ennemis de la « réaction » comme de la « révolution », attachés à 1789 et au Code civil25.

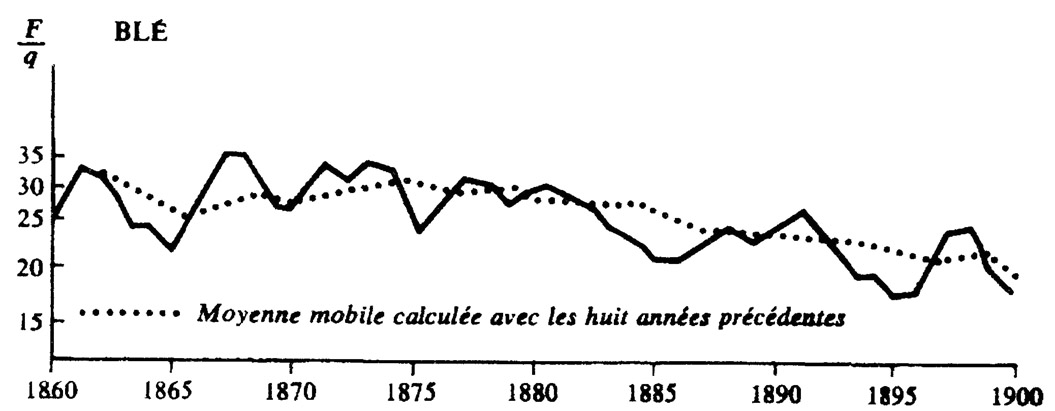

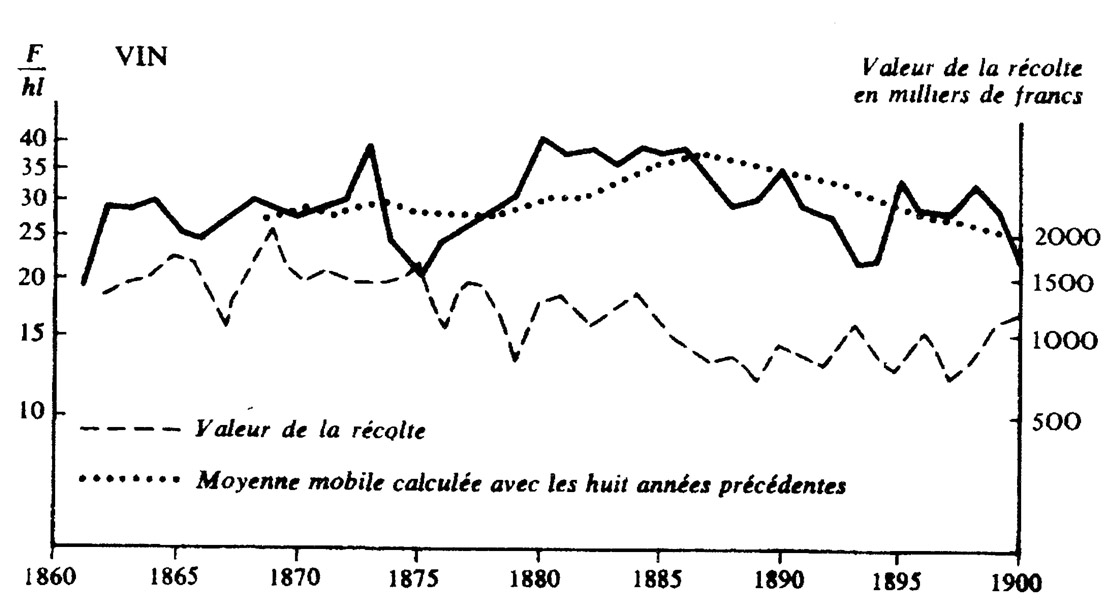

L’agriculture connut de graves difficultés à la fin du siècle, face à la concurrence des produits étrangers. Le phénomène fut très durement ressenti par les producteurs de céréales, mais aussi de laine, de chanvre, de soie, et les observateurs contemporains s’attachèrent à rechercher les raisons de cette « crise » agricole. La chute des prix de vente est considérable : le quintal de blé qui dépassait 30 francs sous l’Empire, tombe en-dessous de 25 francs après 1882, à 18, 20 francs en 1895. Or le blé représentait le produit le plus commercialisé. Les revenus agricoles en hausse jusqu’aux alentours des années 1880 connaissent une période de dépression jusqu’après 1895. La rente foncière dépérit ; le propriétaire lutte en vain en s’efforçant de remplacer le fermage fixe en nature par un fermage fixe en argent. Le salarié agricole résiste, « triomphe alors du seigneur de la terre » (E. Labrousse). Reste que l’accroissement des besoins fonde un sentiment de frustration, accru par la montée plus sensible du revenu du chef d’exploitation. En effet, le profit de l’exploitant fait, somme toute, mieux face à la dépression que le salaire du journalier ou la rente du propriétaire non exploitant. Le mouvement des revenus consolide donc une classe moyenne paysanne.

Le mouvement des prix agricoles

1860-1900

Par suite de la réduction de la production due au phylloxéra, la courbe significative est celle de la valeur de la récolte.

(d’après P. Barrat, les agrariens français, de Méline à Pisani, Paris, A. Colin, 1968, p. 70).

La « grande dépression » entraîna une forte baisse de valeur de la propriété rurale : de 1882 à 1892, dates des enquêtes agricoles décennales, elle est de 18 % pour les terres labourables, de 20 % pour les prés et herbages. La baisse est plus accentuée dans les régions d’exode rural, le Sud-Ouest, l’Est du Bassin parisien. Elle est moins marquée dans le Nord, l’Ile-de-France, en Bretagne, où la forte pression démographique accroît la valeur du soi. La baisse de la rente foncière et de la valeur du capital foncier conduisirent le propriétaire non exploitant à modifier ses placements, à préférer actions, obligations, immobilier urbain aux biens fonds. Mais les petits et moyens exploitants, propriétaires ou non, stabilisent et améliorent leur condition. Le carcan protecteur, mis en place en 1885, renforcé en 1892 et 1897, a été surtout favorable aux grands exploitants, il n’en a pas moins freiné l’exode rural et fortifié la petite et moyenne paysannerie.

Une crise propre frappa la viticulture : la maladie du phylloxera, insecte dont les larves faisaient mourir la vigne. A partir de 1876, la maladie se répandit à un rythme très rapide. Elle transforma profondément la géographie du vignoble, présent jusque-là dans la plus grande partie du pays. La crise accéléra l’exode rural, entraîna le rachat à bas prix des petites propriétés viticoles, la concentration en grands domaines. De vieux vignobles disparurent : l’arrière côte bourguignonne, l’Yonne, l’Aube, la Haute-Marne, les vignobles du Jura et de la Lorraine, des Charentes, furent durement frappés. Le seul remède fut la greffe de plants français sur des racines américaines plus vigoureuses. Les vignes s’étendirent dans les basses plaines du Languedoc, car l’on crut un temps que l’inondation des plants permettait d’éviter la maladie. Dans le Bas-Languedoc, la grande propriété étendit son emprise. Après des années de médiocres récoltes, les dernières années du siècle virent apparaître la menace de la surproduction.

Les transformations techniques demeurent limitées. L’utilisation des engrais s’accroît lentement. L’outillage s’améliore. Avec la fin du XIXe siècle, la charrue brabant s’impose : entièrement en métal, elle verse la terre alternativement à gauche et à droite, et permet des labours profonds. Moissonneuses, faucheuses, machines à battre se répandent. Dans le Loir-et-Cher, les progrès les plus nets ont lieu de 1873 à 1882. Comme l’observe G. Dupeux, en temps de stagnation, le recours à la machine réduit l’emploi, coûteux, de la main-d’œuvre. L’évolution est souvent plus tardive : beaucoup de moissons se font encore à la faucille, de battages au fléau. Les transformations qui affectent les campagnes sont au total moins considérables que sous le second Empire.

Accroissement de la production de blé, due à l’amélioration des rendements, tandis que les surfaces emblavées diminuent légèrement, progrès des cultures fourragères, et des prairies naturelles, débuts de spécialisations régionales — fruits et légumes dans le Roussillon, le Comtat venaissin — voici les orientations majeures ; la prépondérance de la polyculture traditionnelle ne cède cependant que lentement le pas à la polyculture moderne tournée vers la commercialisation.

Les genres de vie, les mœurs et les mentalités paysans se transforment. Les chemins de fer, notamment les petites lignes départementales, et l’amélioration des chemins vicinaux contribuent à briser l’isolement. La ville est plus proche et ses modèles s’imposent, que diffusent l’école, le service militaire obligatoire, la presse à bon marché. L’alimentation s’enrichit : la consommation de sucre, de viande de boucherie, de vin, croît. Quand le héros de la Vie d’un simple reçoit, vers 1880, la visite de son neveu comptable à Paris, on leur sert du vin, des biftecks, et non du lard grillé ; à leur départ, le pâtre dit à la servante : « J’aurais bien voulu qu’ils restent plus longtemps, les Parisiens, on mangeait mieux. » L’habitat médiocre s’améliore dans les régions qui s’enrichissent : ainsi dans l’arrondissement d’Ambert dont l’élevage bovin fait la fortune. Lucien Gachon observe que les belles fermes à « tuilages » remplacent les misérables « paillis26 ». Les costumes locaux reculent : les catalogues envoyés à domicile par les grands magasins imposent les modèles urbains.

Une autre transformation affecte le monde rural : le développement encore limité de l’esprit d’association. Longtemps la représentation des intérêts professionnels fut le fait des notables conservateurs ou républicains. Les premiers réunis dans la Société des agriculteurs de France, nés à la fin du Second Empire, réunissaient des « agriculteurs », grands propriétaires fonciers qui passaient l’hiver dans leurs salons parisiens. La Société nationale d’encouragement à l’agriculture, née à l’initiative des républicains, regroupait elfe aussi des propriétaires. Après le vote de la loi de 1884, naquirent des syndicats agricoles, dans le sillage des deux organisations. L’Union centrale des Syndicats agricoles de France, logée rue d’Athènes par la Société des agriculteurs de France, végéta jusqu’en 1900. Elle regroupe la majorité des syndicats et aurait compté 600 000 adhérents à la fin du siècle, chiffre considérable si on le compare aux effectifs des syndicats ouvriers, mais peu significatif, car nombre d’adhérents voient avant tout dans le syndicat l’organisme qui permet l’achat en commun d’instruments agricoles, d’engrais, de semences.

L’organisation la plus active est l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles. Fondée en 1888, elle compte, en 1900, 150 syndicats et 60 000 syndiqués Dans la ligne du catholicisme social et du corporatisme du marquis de la Tour du Pin, elle prône l’union et le rapprochement des classes. A sa tête se trouve un propriétaire du Beaujolais, Émile Duport, et un propriétaire d’Allex dans la Drôme, ancien de l’Œuvre des cercles, plus tard député « blanc » de l’Ardèche, Hyacinthe de Gailhard-Bancel. Avec la fin du siècle, des prêtres dans le Nord, en Franche-Comté, dans le Béarn, à Tarbes, créent des syndicats agricoles mus par un souci d’action pastorale et sociale.

Les syndicats proches des républicains connurent un développement plus lent. Préfets et sous-préfets, instituteurs, professeurs départementaux d’agriculture, favorisèrent ces créations. Ainsi Garola, en Eure-et-Loir, qui fut trente ans secrétaire du syndicat de Chartres. S’y retrouvent les gros fermiers républicains, électeurs du républicain modéré Paul Deschanel27. A la différence des organisations ouvrières, ces associations étaient « mixtes », ouvertes, en théorie, à tous. Ces syndicats se voulaient d’« union des classes et de paix sociale » selon les termes de leurs dirigeants. Ceux-ci étaient tous « des notables extérieurs aux masses rurales : tantôt des grands propriétaires, tantôt des curés, tantôt des cadres républicains » (P. Barral).

Les syndicats de salariés agricoles qui présentent des revendications de classes restent rares. Le prolétariat agricole, très touché par l’exode rural, compte en 1892, plus de 1 800 000 domestiques et 621 000 journaliers non propriétaires. Malgré la hausse des salaires, leur condition demeure des plus médiocres. Mais, isolés, dépendants, ils n’étaient guère en mesure de s’en prendre à leurs patrons. Différent est le cas des bûcherons du Centre, du Cher ou de la Nièvre qui, de 1881 à 1895, formèrent des syndicats qui imposèrent des concessions aux marchands de bois28.

5. La France bourgeoise

Au sommet de l’échelle sociale, règne la haute bourgeoisie. L’aristocratie conserve un prestige dans le « monde » que l’on ne doit pas sous-estimer, mais elle ne garde de puissance sociale que dans la mesure où elle s’est fondue à la haute bourgeoisie. Les alliances matrimoniales, la présence dans les conseils d’administration ont permis cette fusion. La banque et l’industrie, les professions libérales, le service de l’État fondent la puissance de la haute bourgeoisie. On a souvent évoqué les « rois » de l’économie, héritiers des « dynasties bourgeoises » qui ont su, à travers les régimes du XIXe siècle, maintenir leur influence. Léon Say, important actionnaire des chemins de fer du Nord, ministre des Finances au début de la République, est le petit-fils de l’économiste libéral. Casimir-Perier qui accède en 1894 à la magistrature suprême est un grand actionnaire de la compagnie d’Anzin, l’un des descendants du Perier de Vizille. Un écart gigantesque sépare la fortune des classes dirigeantes de celle des autres catégories sociales. Il ne semble pas qu’il s’atténue. Une étude de la société lilloise à cette époque marque la concentration de la richesse pendant les années de difficultés économiques de 1873 à 1891 : 10 % des décédés possèdent 92,08 % de la richesse générale29. Dans la pyramide des fortunes, la base est extrêmement large tandis que le sommet prend l’allure d’une mince aiguille30.

A cette bourgeoisie d’affaires s’agrège une frange des professions libérales : grands chirurgiens, notaires aux grosses charges, maîtres du barreau. Waldeck-Rousseau, avocat d’affaires recherché, issu de la moyenne bourgeoisie nantaise, s’insère dans la grande bourgeoisie parisienne. Cette grande bourgeoisie ne boude pas le service de l’État et la fonction publique. Voyons là bien moins le désir d’accaparer l’État à son profit que le poids de traditions anciennes : héritière des légistes et des commis de la monarchie, la bourgeoisie française juge fort honorable le service public. L’épuration à laquelle procèdent les républicains après leur victoire ne met pas fin à la place prépondérante de la grande bourgeoisie dans la haute administration. Même après l’épuration du Conseil d’État en 1879, la grande majorité des auditeurs et la moitié des maîtres des requêtes appartiennent à l’aristocratie ou à la haute bourgeoisie. La proportion tombe au quart pour les conseillers, parmi lesquels figurent des représentants des « couches nouvelles31 ». Les concours de recrutement aux grands corps, Inspection des finances, Conseil d’État, Cour des comptes, « carrière » diplomatique, assurent la puissance bourgeoise. Ils sont en quelque façon une cooptation. La préparation est assurée par l’École libre des Sciences politiques que fonde Émile Boutmy, sous le patronage de Taine, au lendemain de la défaite, afin de « créer l’élite qui, de proche en proche, donnera le ton à toute la nation ». Bastion de la pensée libérale, l’École des « Sciences Po » compte parmi les souscripteurs de la première heure Jacques et Jules Siegfried, P. Hély d’Oissel, Adolphe d’Eichtal, Henri Germain, Casimir-Perier, un « gotha » des affaires et de la finance. Léon Say, les économistes Émile Levasseur et Paul Leroy-Beaulieu, l’historien Albert Sorel, de hauts fonctionnaires comme René Stourm enseignent dans l’établissement qui s’installe en 1881 au 27 de la rue Saint-Guillaume.

Peut-on, malgré l’attraction parisienne, parler d’une grande bourgeoisie provinciale ? Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais, poursuivit à Paris, la seconde partie de sa carrière. Autre Lyonnais, Bonnardel32, le fondateur de la Compagnie générale de navigation Le Havre-Paris-Lyon-Marseille (HPLM) s’installe lui aussi à Paris, 44, avenue des Champs-Élysées. En revanche, Édouard Aynard, régent de la Banque de France, président de la chambre de commerce de Lyon, solennel et bon vivant à la fois, incarne assez bien l’originalité de sa ville. Il est attaché au libéralisme économique, au libre échange cher aux soyeux. Au collège d’Oullins que marqua Lacordaire, il a reçu l’empreinte du catholicisme libéral. Persuadé des vertus de l’initiative privée pour résoudre la question sociale, il invite les patrons « à pratiquer les devoirs sociaux. L’intérêt lui-même peut s’en bien trouver ». Républicain et catholique, député en 1889, il s’oppose à la fois aux radicaux et à la droite catholique intransigeante. Celle-ci est représentée par une autre figure de grand bourgeois, Joseph Rambaud. Administrateur de la Société des mines de Roche-la-Molière, de la Compagnie des fonderies et forges de Terrenoire, La Voulte et Bessèges, c’est aussi un grand propriétaire foncier. Il s’occupe de reboisement à Yzeron, suit ses vignobles à Lantignié, ses exploitations à Vaugneray, dont il est pendant 31 ans vice-président du comice agricole, et maire de 1882 à 189233. Père de douze enfants, il s’interroge, dans son Livre de famille, sur les responsabilités et les devoirs des possédants. A ses yeux, une fortune honnêtement gagnée, bien gérée, accrue par le travail quotidien, est une manière pour Dieu d’inviter à de nouveaux devoirs : la sanction divine voue celui qui a réussi au service de l’Église et des bonnes œuvres. S’il ne met pas en cause le libéralisme économique, en revanche il dénonce l’esprit de la Révolution et le libéralisme politique : c’est là qu’il s’oppose à un Aynard.

Le patronat textile du Nord est à son apogée aux alentours de 1880. Conception toute dynastique de la firme, confusion des intérêts familiaux et de ceux de l’entreprise, austérité du genre de vie définissent ce monde original dont le sentiment de caste s’affirme à la fin du siècle. « Affaires, religion, famille » forment une « indissoluble trinité34 ». Si l’on a pu déceler un lien entre puritanisme et capitalisme, le même lien — l’exemple du Nord rejoint l’exemple lyonnais — existe entre un certain catholicisme et le capitalisme. La réussite en affaires est le signe de la protection divine, elle impose des devoirs : l’autofinancement qui assure l’indépendance et la croissance de la firme, les œuvres patronales en faveur des ouvriers qui corrigent les excès du libéralisme. Les Descamps, les Delesalle, les Tiberghien, les Motte, les Prouvost, les Dansette forment un monde secret, refermé sur lui-même. Là encore, pas d’unité de comportement en matière politique. Un Eugène Motte, rival heureux de Guesde à Roubaix en 1898, est républicain ; Ribot, Waldeck-Rousseau appuient sa campagne. Bien plus que des nuances le séparent d’un Plichon ou d’un Dansette, attachés à la tradition orléaniste, eux-mêmes éloignés de ces catholiques intransigeants qui, sous l’inspiration des jésuites de la maison de retraite de Mouvaux, fondent l’Association catholique des patrons du Nord35.

D’autres analyses confirmeraient ces exemples. Certes, la grande bourgeoisie offre des traits communs : l’ampleur de la fortune, mais non les activités, le mode de vie mais non les goûts, le souci de l’ordre dans les affaires, la rue, et l’État, le souci de distance vis-à-vis du peuple, le moralisme fondé sur la certitude de la réussite individuelle. Mais les divisions idéologiques demeurent essentielles ; elles mettent en cause deux conceptions opposées du monde et de l’homme. Les uns continuent à croire aux « Lumières », au progrès, et professent une vue optimiste de l’évolution des sociétés. Ils ne se séparent donc pas du bloc du tiers état face aux élites traditionnelles et sont fidèles à l’esprit de la Révolution française. Les autres sont plus conservateurs que libéraux, plus attachés à l’ordre des sociétés qu’à la liberté des individus, ils professent une vision pessimiste de l’histoire que fortifie l’enseignement de l’Église et l’expérience du temps. De la formule orléaniste : ordre et liberté, de la devise positiviste ordre et progrès, ils retiennent plus volontiers le premier terme. On est aux origines de cette division des centres qui est bien l’une des clefs de l’histoire du régime.

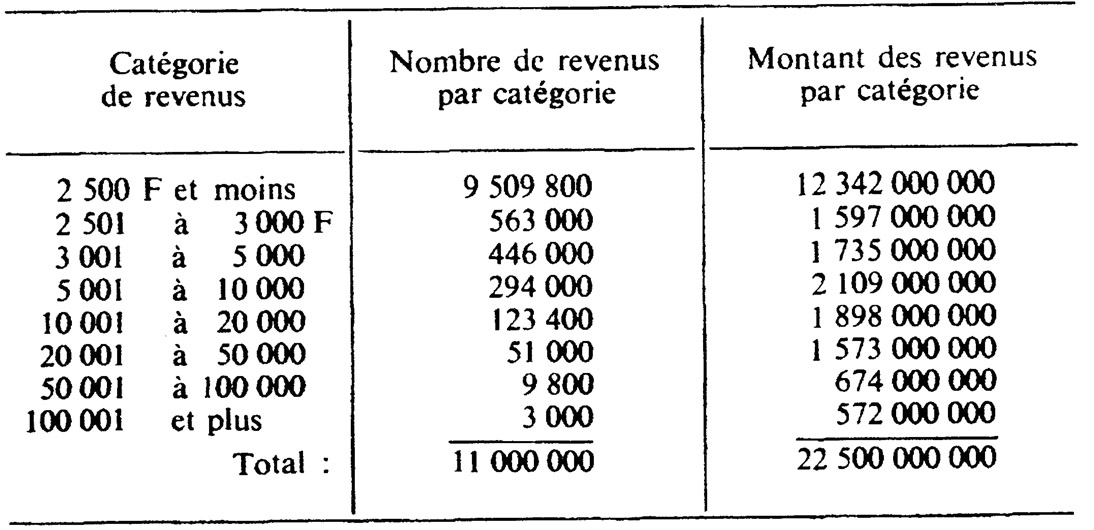

Il est relativement aisé de délimiter les frontières qui séparent la haute bourgeoisie de la bonne bourgeoisie. L’échelle des revenus36 peut permettre une première distinction. On évalue, vers 1880, de 700 à 800 le nombre de personnes possédant au moins 250 000 francs de revenu37, parmi elles figurent quelques grands propriétaires fonciers. Dans les années 90, 3 000 revenus seraient supérieurs à 100 000 francs, 185 000 se situeraient entre 10 et 100 000. On peut admettre que la frange supérieure de cette dernière tranche (9 800 personnes auraient un revenu supérieur à 50 000 francs), fait partie de la haute bourgeoisie, si elle joint à sa fortune l’influence sociale, les responsabilités dans la conduite de l’État ou des affaires.

La bonne bourgeoisie ne s’étend guère en-dessous de la limite de 10 000 francs de revenu, encore que des membres de la frange inférieure, par leur mode de vie, sinon leur revenu, et par les valeurs qu’ils se donnent puissent y être rattachés. Elle comprend des banquiers de petites villes, des industriels aux entreprises moyennes, des négociants ; mais elle est formée avant tout soit par la bourgeoisie « indépendante » : « propriétaires » oisifs, membres de professions libérales, soit par une bourgeoisie qui vit, au moins pour une part, de salaires, magistrats, officiers, ingénieurs, professeurs. La bourgeoisie « indépendante » peut être liée à des entreprises industrielles ou commerciales, elle ne doit à ces revenus ni le gros de la fortune, ni son autorité. Elle reste étrangère au grand capitalisme, répugne à emprunter et voit dans la terre la source même de la considération. Quelle ville n’a ses « propriétaires », qui vivent « noblement », retirés de la vie active, gérant une fortune qui associe les biens fonciers, les valeurs immobilières, fonds d’État ou obligations de chemins de fer, souvent l’immobilier urbain ? Ils peuvent jouer un rôle important dans la vie locale, au sein des sociétés savantes ou des académies, des comités conservateurs et des œuvres catholiques, des loges maçonniques et des comités républicains.

Le nombre des gens de loi reste stable ; encore nombre d’avocats ne plaident-ils pas, se contentant du titre, en revanche les professions médicales connaissent une nette progression. La suppression en 1892 du diplôme d’officier de santé va mettre fin à une médecine de second ordre. Sauf exception, le médecin n’édifie pas une grande fortune, mais il connaît, comme le pharmacien, une grande considération. Hommes de science, l’un et l’autre, ils ont foi au progrès et on les retrouve fréquemment dans les rangs républicains, voire radicaux. Médecin dans les Charentes, Émile Combes s’assura par la médecine gratuite fa sympathie des électeurs. Il triomphera ainsi des bonapartistes au conseil général puis au Sénat.

Les effectifs de la bourgeoisie salariée s’accroissent avec le développement des fonctions publiques et de l’économie. Les magistrats sont médiocrement rémunérés : pour défendre l’ordre social, il convient de disposer de quelque fortune. Les magistrats restent longtemps liés au monde conservateur. Les hauts fonctionnaires et les chefs de service départementaux, une partie des professeurs de lycée, les officiers, même si la « société militaire » a ses idéaux propres et son code de valeurs aristocratique, les ingénieurs font également partie de cette bourgeoisie.

Entre cette « bonne bourgeoisie » et le peuple se presse cette immense « virtualité bourgeoise » que constituent les classes moyennes. Elles se caractérisent par leur volonté de bourgeoisie, mais, soit à cause de l’insuffisance du revenu, soit à cause de la médiocrité de la culture ou de la proximité des origines populaires, elles sont aux franges de la bourgeoisie. C’est l’absence de travail manuel qui les distingue au sens fort du terme des couches populaires. Les petits entrepreneurs en bâtiment, les petits patrons, les artisans établis à leur compte, les détaillants de la « boutique » ont rarement le minimum d’instruction qui fonde le bourgeois, mais ils ont cette indépendance économique dont est dépourvu le monde ouvrier. Ils sont les ennemis du fisc, des fonctionnaires de l’État, et aussi des « gros », grands magasins, entreprises industrielles. 11 semble qu’ils aient été particulièrement touchés par la grande dépression. Leur sympathie va au radicalisme, moins volontiers au socialisme qui met en cause la libre entreprise. Le nationalisme xénophobe et l’antisémitisme, défenseurs du petit commerce, vont trouver un écho favorable dans ce groupe social.

La catégorie des salariés, moyens employés et fonctionnaires s’accroît quand la part des classes moyennes indépendantes tend à diminuer. Employés de banques, de compagnies d’assurances, de grandes maisons de commerce, comptables se différencient par le vêtement, le « col blanc », le logement, des ouvriers, parfois mieux rémunérés. Les petits fonctionnaires, employés des postes, instituteurs, percepteurs, sont peu payés, mais ils ont un emploi stable, des « droits acquis », une retraite38. Un modeste bagage, celui que donne l’école primaire, parfois l’école primaire supérieure, permet au fils de paysans, de petits commerçants ou d’artisans de devenir fonctionnaire. Ce fut une des chances de la République, et l’une des raisons de son enracinement, d’avoir ainsi offert de nombreux emplois à une couche sociale désireuse de s’élever.

C’est par les « classes moyennes », issues de la paysannerie, bien plus que du monde ouvrier, que se fit le passage du « peuple » à la bourgeoisie. Faut-il mentionner le rôle du bourg, de la petite ville, étape intermédiaire de l’exode rural, celui de l’école, mieux fréquentée par le fils de paysan, qui ne doit pas reprendre une exploitation trop petite que par le fils d’ouvrier dont le salaire d’appoint est indispensable ? Le fils du paysan est instituteur ou employé, son petit-fils peut devenir médecin ou polytechnicien, il s’agrège à la bonne bourgeoisie. Les classes moyennes sont un relais du monde rural vers les élites. Le malthusianisme permet un certain renouvellement de celles-ci. Le succès de quelques-unes fonde la volonté persévérante de promotion de tous.

Aussi, malgré la prodigieuse diversité des revenus, les bourgeois ont-ils en commun un même système de valeurs. Ils se gardent de ce qui est « populaire ». Attentif à son vêtement, l’homme tient au col empesé, au chapeau, indices de respectabilité. Le bourgeois fait des projets, vit dans l’avenir, calcule et tient des comptes. Le budget familial est tenu avec une attention scrupuleuse. La maîtresse de maison note chaque jour les dépenses que récapitule à la fin du mois son époux qui lui alloue une mensualité39. Un oncle offre à sa nièce, en cadeau de mariage, un livre de comptes. Le livre de comptes traduit les préoccupations de gens qui ont des réserves. Comme l’a noté André Siegfried, il donne la clef psychologique de l’univers bourgeois. Les gages, pourtant modestes, des domestiques représentent une part appréciable du budget : ne touche-t-on pas là, en même temps qu’à une des réalités sociales les plus considérables et les plus mal connues de l’époque, à un signe extérieur d’appartenance à la bourgeoisie ? Il en est de même de la résidence : contrairement à l’opinion courante, la part du loyer est considérable, presque égale à celle de l’alimentation : dans le tiers des budgets de l’échantillon étudié, il dépasse 15 % des dépenses. Troisième poste onéreux : l’instruction des enfants. L’enseignement secondaire est payant : un externe de rhétorique d’un lycée parisien paie une rétribution annuelle de 300 francs en 1873, de 450 francs à la fin du siècle, de 720 francs dans un bon établissement privé.

Le poids de l’impôt est faible : un bourgeois de profession libérale qui a 20 000 francs de revenu par an paie 2 p. 100 d’impôts. Autant l’impôt foncier frappe la fortune rurale, autant la bourgeoisie urbaine est protégée par un système fiscal qui ignore l’impôt sur le revenu. Si le bourgeois compte, il épargne. La stabilité de la monnaie y invite comme l’absence, à l’époque, d’un système de retraite des cadres. Un médecin, un ingénieur prennent leur retraite dès la cinquantaine sans qu’en souffre leur niveau de vie. La France de l’époque compte plusieurs centaines de milliers de rentiers dont beaucoup sont de petits rentiers issus des classes moyennes.

La conception de la vie familiale et la place de la femme font également l’originalité de la société bourgeoise. Les conservateurs de l’époque affirmaient volontiers que l’individualisme issu de la Révolution avait miné la famille. En fait, le sentiment familial s’est moins affaibli qu’il ne s’est transformé. La famille bourgeoise s’est repliée sur elle-même, attentive à l’enfant et à son avenir, famille aux naissances restreintes, désireuse de s’élever par le malthusianisme et par l’épargne, plus oppressive pour l’enfant que la famille populaire, odieuse aux révoltés. « Toute l’énergie du couple est orientée vers la promotion d’une postérité volontairement réduite » (Philippe Ariès). Le souci de l’honneur familial et de la dignité de vie est grand : Jules Siegfried déplore le célibat de Gambetta et exhorte celui-ci à se marier avant d’accéder au pouvoir. La femme bourgeoise ne travaille pas : ce serait l’indice d’un déclassement ou d’une volonté de subversion.

Au total, des débuts de la IIIe République à la fin du siècle, la société française ne connaît que des mutations limitées, et les inégalités entre les groupes sociaux demeurent inchangées. La petite et moyenne paysannerie, et les « nouvelles couches » qui permirent la victoire républicaine attendaient du régime non une transformation profonde des rapports sociaux, mais la fin de l’influence politique des hiérarchies traditionnelles ainsi que des chances d’ascension sociale. La République opportuniste répondit-elle à leur attente ?

Cf. G. Garrier, Bulletin du Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 2, 1972.

Cf. M. Perrot, « Les rapports des ouvriers français et des ouvriers étrangers, 1871-1893 », Bulletin de la Société d’histoire moderne, 1, 1960.

(4).

Dans la décennie suivante, les chiffres sont respectivement de 61 et 41,1 %.

J. Marczewski, Introduction à l’histoire quantitative, Genève, 1965, p. 125.

Cf. F. Crouzet (64-65).

R. Cameron, Annales, septembre-octobre 1970, p. 1421.

Cf. Bouvier, Furet, Gillet… (58).

Cf. Y. Gonjo (67).

Cf. J. Bouvier (60).

J. Bouvier (59).

Cf. Guy P. Palmade (74).

Cf. P. Léon, « La région lyonnaise dans l’histoire économique et sociale de la France », Revue historique, janvier-mars 1967, p. 52.

Cf. R. Trempé (77), et M. Gillet (66).

Cf. R. Trempé, « Le réformisme des mineurs français à la fin du XIXe siècle », le Mouvement social, octobre-décembre 1968, p. 93-106.

Cf. F. Codaccioni (63).

Cf. A. Chatelain, Annales, juillet-septembre 1958, p. 573-585.

Misères et Remèdes.

On reprend ici les conclusions de J. Rougerie, au terme d’une analyse qui est un modèle de rigueur critique : « Remarques sur l’histoire des salaires à Paris au XIXe siècle », le Mouvement social, avril-juin 1968.

Comme l’observe G. Dupeux, la Société française, Paris, p. 194.

Cf. R. Trempé (77).

Sur tout ceci, l’exposé le plus précis reste celui de Levasseur (70).

Cf. M. Gillet, « Aux origines de la première convention d’Arras », Revue du Nord, 1957, p. 111-123.

On s’inspire ici de l’essai de classement des sociétés rurales de P. Barral (57).

Cf. G. Dupeux (31).

Cf. J. Fauvet et H. Mendras, les Paysans et la Politique dans la France contemporaine, Paris, A. Colin, 1957, p. 396.

Cf. R. leveau, le Mouvement social, avril-juin 1969.

Cf. Ph. Gratton, « Mouvement et phisonomie ds grèves agricoles (1920-1935) », ibid.

Cf. F. Codaccioni (63).

Cf. A. Daumard, « L’évolution des structures sociales en France à l’époque de l’industrialisation », Revue historique, avril-juin 1972.

Cf. V. Wright, « L’épuration du Conseil d’État, juillet 1879 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, oct.-déc. 1972, p. 643.

Cf. J. Bouvier, « Une dynastie d’affaires lyonnaise au XIXe siècle, les Bonnardel », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2, 1955, p. 185-205.

Cf. L. de Vaucelles (86).

Cf. Jean Bouvier, rendant compte de J. Toulemonde, Naissance d’une métropole. Roubaix et Tourcoing auXIXesiècle (Tourcoing, 1966), dans la Revue du Nord, janvier-mars 1967, p. 239.

Cf. R. Talmy, l’Association catholique des patrons du Nord (1884-1895), Lille, 1962.

Le tableau des revenus par catégories inséré par Doumer dans son projet d’impôt sur les revenus en 1894-1895 donne les chiffres suivants établis par une commission extra-parlementaire (cf. Levasseur (70), p. 619) :

Cf. Guy P. Palmade (74), p. 253.

Une enquête du ministère des Finances de 1899 portant sur 342 000 fonctionnaires révèle que 89,50 % des traitements sont inférieurs à 3 000 francs, que 10,43 % sont compris entre 2 et 20 000 et que 0,07 sont supérieurs à 20 000 francs (cité par Levasseur (70), p. 623).

Cf. M. Perrot (75).