Der britische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Robert Malthus (1766–1834) veröffentlichte 1798 seine nationalökonomische Bevölkerungstheorie. Er ging davon aus, dass mit steigender Ressourcenverfügbarkeit die Bevölkerungsdichte exponentiell zunehmen würde. Da Ressourcen dagegen selbst bei intensiver Bewirtschaftung nur linear und nicht exponentiell anwachsen, würden sie bei mehr Essern wieder knapp; die Bevölkerung würde verarmen und durch Krieg, Hunger und Seuchen reguliert, wenn dies nicht durch vorbeugende Einschränkung des Bevölkerungswachstums durch Verhütung (damals im Wesentlichen Enthaltsamkeit) verhindert würde. Entweder käme es zur Erhöhung der Sterberate oder man müsse dieser Entwicklung durch Senkung der Geburtenrate vorbeugen, so Malthus. Er zog daraus den fatalen Schluss, dass die Unterstützung von Armen unterbleiben sollte, um ihre Vermehrung zu vermindern. Malthusianisches Denken ist bis heute verbreitet.

Die dänische Agrarökonomin Ester Boserup widersprach allerdings in den 1960er-Jahren der malthusianischen Theorie. Bevölkerungswachstum führt nach ihren Untersuchungen in Entwicklungsländern zur Intensivierung des Anbaus. Ungenutztes Land wird kultiviert, Brache durch permanenten Ackerbau ersetzt, verstärkte Düngung und Bewässerung bewirken höhere Flächenerträge. Damit wird eine wachsende Bevölkerung ernährbar.

Malthus sah Katastrophen als Folge von Überbevölkerung an. So lassen sich die Hungersnöte, die 1783 bis 1785 in Europa wüteten, nachdem der isländische Laki-Vulkan ausgebrochen und seine Asche- und Gasemissionen zu einem extrem kalten Winter und zu einem feuchten und kühlen Sommer 1784 geführt hatten, aber nicht erklären. Auch das verheerende Hochwasser von 1342, bei dem innerhalb einer Woche das Relief und die Böden Mitteleuropas dauerhaft verändert wurden, hat seine Ursachen nicht allein in den Handlungen von Menschen, sondern auch in der Dynamik der Natur.

Mit dieser Dynamik zu leben und sie aktiv zu nutzen, war notwendige Voraussetzung für das Überleben. Menschen sind Teil der Natur und von Ökosystemen1, die sie durch Eingriffe oft in einer (nicht erwarteten) Weise verändern, die ihnen mehr Schaden als Nutzen bringt. Natürliche Systeme verändern sich ständig. Ein längerfristiger, langsamer Wandel wie der nacheiszeitliche Meeresspiegelanstieg mit den resultierenden Küstenveränderungen ist schwer wahrzunehmen; Reaktionen setzen daher oft erst verzögert ein. Die kleinen Lebewesen, mit denen wir in den Ökosystemen leben, sind hingegen oft schneller als Menschen – jedes Jahr entstehen neue Infektionskrankheiten, gegen die neue Impfstoffe entwickelt werden müssen. Der Spanischen Grippe erlagen von 1918 bis 1920 mindestens 25 Millionen der vom Krieg geschwächten und teils mangelhaft ernährten Menschen. Wie viele Opfer Infektionskrankheiten insgesamt forderten, ist kaum festzustellen. Die Pestpandemie in der Mitte des 14. Jh., die als »Schwarzer Tod« bezeichnet wird, wütete insbesondere unter der städtischen Bevölkerung. Und doch: Am Verlauf von Grippe- und Pestepidemien waren die Menschen beteiligt: Durch Handel und Transport verbreiteten sie die Erreger. Auch die Wirkungen von Hochwassern und Dürren hängen davon ab, wie Gesellschaften organisiert sind und wie sehr die herrschenden Eliten die Dynamik der Natur in ihre Pläne einbeziehen.

»ELB-KLONDYKE«. Tiefster Wasserstand der Elbe seit 1800, 227 cm unter Null. Goldsucher am Kronenpfeiler im Flussbett der Elbe, Juli 1904 Dresden (Sachsen). (Postkarte)

HOCHWASSER am 9. Februar 1909 in Nürnberg, Bayern. (Postkarte, gelaufen am 22.4.1910)

Stich der ÜBERSCHWEMMUNG am 12. März 1879 in Szeged, Ungarn. (Postkarte)

Der STURM vor der Küste von GREAT YARMOUTH (Vereinigtes Königreich) trieb 1902 Wassermassen gegen den Ort – so wie auch im Jahr 2013. (Postkarte, gelaufen 1903)

Schäden des großen KANTŌ-ERDBEBENS vom 1.9.1923 in YOKOSUKA, Japan. (Postkarte)

Sturmfluten und Küstenschutz an der Nordsee

Das Leben an der Küste hat gewichtige Vorteile: Zugang zu den Ressourcen des Meeres, die Möglichkeiten des Handels sowie fruchtbares Marschland für Ackerbau und Viehhaltung. Daher wurden an der niederländischen und der deutschen Nordseeküste auch sturmflutgefährdete Gebiete erschlossen und besiedelt. Dazu war ein hoher technischer Aufwand nötig. Die ersten Deiche dienten zunächst dem Schutz vor dem mittleren Tidenhochwasser. Hohen Wintersturmtiden vermochten sie aufgrund ihrer steilen Außenböschungen und unzureichenden Höhe noch nicht standzuhalten. Sturmfluten richteten daher immer wieder Schäden an. Am 29. September 1014 waren zahlreiche Todesopfer an der flandrisch-holländischen Küste zu beklagen und am 2. Oktober 1134 verschlang das Meer ganze Dörfer an den Küsten der Grafschaften Brabant und Walcheren. Die Menschen wichen der Gefahr nicht. Sie begannen, sich durch bessere Bauten zu schützen.

»In jenen Tagen, als Konrad eben zur höchsten Stufe des Priestertums befördert war und sich noch beim Erzbischof in der Harburg aufhielt, die am Ufer der Elbe liegt, brach im Monat Februar, und zwar am 17. [Februar 1164], ein großes Unwetter mit heftigen Stürmen, grellen Blitzen und krachendem Donner los, das weit und breit viele Häuser in Brand setzte oder zerstörte; überdies entstand eine Meeresflut so groß, wie sie seit alters unerhört war. Sie überschwemmte das ganze Küstengebiet in Friesland und Hadeln sowie das ganze Marschland an Elbe, Weser und allen Flüssen, die in den Ozean münden; viele Tausend Menschen und eine unzählige Menge Vieh ertranken. Wie viele Reiche, wie viele Mächtige saßen abends noch, schwelgten im Vergnügen und fürchteten kein Unheil, da aber kam plötzlich das Verderben und stürzte sie mitten ins Meer« (HELMOLD VON BOSAU, Slawenchronik, 20087: 339, Zeilen 24–35).

Ab der Mitte des 12. Jh. ließen adelige Grundherren in den Marschen des Rhein-Maas- und des Schelde-Deltas jeweils etwa einen Quadratkilometer umfassende Flächen um die Siedlungen eindeichen. 100 Jahre später waren bereits größere Gebiete der Deltas durch miteinander verbundene Ringdeiche geschützt. In den Poldern wurde Getreide für die Stadtbewohner Flanderns angebaut. Deichverbände organisierten die Instandhaltung der Küstenschutzbauten; aktiver Sturmflutschutz wurde auf kommunaler Ebene betrieben. Danach begann die Anlage küstenparalleler Deiche in Holland und Flandern. Doch auch sie vermochten nicht, die Verwüstungen durch Sturmfluten entscheidend zu mindern: Das Ausmaß der Schäden der Julianenflut übertraf nach Auffassung der Chronisten am 17. Februar 1164 alles Dagewesene. Eine Marcellusflut zerstörte am 16. Januar 1219 Deiche in Friesland und am 1. Januar 1287 brach die Luciaflut weit in das Land am Unterlauf der Ems ein. Die Clemensflut zerstörte am 23. November 1334 Deiche an der englischen Kanalküste, an der Themse, in Flandern, Holland und Friesland. Die einzelnen Sturmfluten trafen jeweils unterschiedliche Küstenabschnitte. Dutzende Sturmfluten bewirkten so große Zerstörungen, dass sie in historischen Berichten Erwähnung finden. Doch zumeist hielten die Deiche und bestätigten, dass dem Meer Siedlungsraum abgewonnen werden konnte. Langfristig erwies sich dies in vielen Gegenden aber dennoch als Irrglaube.

STURMFLUTABLAGERUNGEN am alten Hafen der Hallig Langeneß in Nordfriesland.

Die auch als Grote Mandränke bezeichnete Flut am Marcellustag, dem 16. Januar 1362, zerriss an der deutschen Nordseeküste viele Deiche und drang tief in das Sietland ein. Besonders groß waren die Landverluste in den nordfriesischen Uthlanden. Überreste von Warften, Wegen und Deichen, Brunnen, Ackerstreifen und Torfstichen, die die Flut zerstört oder überdeckt hatte, bezeugen noch heute im Watt, dass fruchtbare Landschaften mitsamt wohlhabender bäuerlicher Familien untergegangen waren. Sagenumwoben ist das Schicksal des Ortes Rungholt in der nordfriesischen Edomsharde.

Warum hat diese Flut derart verheerende Schäden angerichtet? War die natürliche Fluthöhe außergewöhnlich? Oder hatten Menschen die dramatischen Schäden mit zu verantworten? Waren die Deiche zu niedrig und zu instabil gewesen? Durch Entwässerung was das Land abgesunken. Denn wenn Marschland trocken gelegt wird, kommt es zur Torfzehrung. Auch zuvor wasserreiche Sedimente hatten sich dadurch gesetzt. So vermochten die Grote Mandränke 1362 und nachfolgende Sturmfluten in den durch anthropogene Eingriffe tiefer liegenden Tälern Priele einzureißen und die Uthlande zu teilen. Weiter südlich wurde Eiderstedt vorübergehend vom Festland abgeschnitten und die Insel Strand bildete sich. Positiv waren die Veränderungen für einige nunmehr nah an der vorgerückten Küste liegenden Orte – Husum konnte sich als Hafenort etablieren.

Nach dieser Marcellusflut verheerten schadensreiche Sturmfluten vorerst andere Küstenräume. Die Menschen blieben auf dem eingeschlagenen Weg, immer höhere Schutzbauten zu errichten; sie glaubten an die technische Machbarkeit.

»Heute bin ich über Rungholt gefahren

Die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren

Noch schlagen die Wellen da wild und empört

Wie damals, als sie die Marschen zerstört

Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte

Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:

Trutz, Blanke Hans.«

Auszug aus dem Gedicht »Trutz, Blanke Hans« des Pellwormer Hardesvogtes Detlef Lilienchron aus dem Jahr 1882 (MEIER, 2005: 110)

Am 11. Oktober 1634 suchte mit der Burchardiflut die zweite große Katastrophe die Reste der Uthlande und der südlich angrenzenden Gebiete heim. Die etwa 220 km2 große Marschinsel Strand zerriss in zwei kleine Teile. Pastor Lobedantz bilanzierte die Schäden der einen Nacht für die Insel Strand: 6123 Tote (etwa drei Viertel der Bevölkerung), 1336 zerstörte Häuser, sechs beschädigte Kirchen, 28 umgefallene Mühlen und etwa 50.000 tote Pferde, Rinder, Schafe und Schweine (MEIER, 2005: 128ff.).

Die großen Mandränken bewirkten 1362 und 1634 zwar die größten Verluste an Menschen und an fruchtbarem Marschland, doch auch die Weihnachtsflut 1717 und die Februarflut 1825 verliefen in einzelnen Küstenabschnitten dramatisch.

Im 19. und im 20. Jh. waren die Deiche an der niederländischen Küste weiter ausgebaut worden. Allerdings waren sie durch deutsche Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs und Beschädigungen durch die Niederländer zur Beeinträchtigung der deutschen Besatzung in einem schlechten Zustand. Sie wurden in den ersten Jahren nach dem Krieg instand gesetzt.

Am 31. Januar 1953 warnte das königliche niederländische meteorologische Institut um 11 Uhr per Fernschreiben nur jene Gemeindeverwaltungen, die den Wetterbericht abonniert hatten, vor einem Sturm mit gefährlichem Hochwasser. In den 18-Uhr-Nachrichten des Rundfunks wurde ein schwerer Sturm angekündigt – allerdings ohne Warnungen. Nachts sendete der Rundfunk nicht; Notfallprogramme mit Informations- und Evakuierungsplänen gab es nicht. In den frühen Morgenstunden wurden Wasserstände von mehr als 4 m über dem niederländischen Nullpegel NAP gemessen. Vor allem an der Südwestküste der Niederlande brachen an mehr als 80 Abschnitten die Deiche und binnen weniger Stunden wurden mehr als 130.000 Hektar Kulturland geflutet. Viele Menschen wurden im Schlaf überrascht, 1835 starben. Tausende Häuser wurden zerstört, Zehntausende beschädigt. In den Folgejahren wurde der Küstenschutz in den Niederlanden erfolgreich reorganisiert und hocheffektiv ausgebaut.

In Deutschland waren nach der Hollandflut zuerst die Deiche an Weser und Ems verbessert worden. Die noch vergleichsweise schlecht geschützte Stadt Hamburg wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 von einer katastrophalen Sturmflut heimgesucht. Fast ein Sechstel der Stadtfläche wurde geflutet; mehr als 300 Menschen starben. Die Bemessungsgrenzen wurden danach auf 100-jährliche Sturmtiden ausgelegt. So richtete die am 3. Januar 1976 in Hamburg noch höher auflaufende Sturmflut des Orkans Capella kaum Schäden an.

Seit mehr als zwei Jahrtausenden kämpfen Küstenbewohner mit immer ausgefeilteren technischen Verfahren gegen die Wirkungen des »Blanken Hans«. Heute stehen nicht nur Naturschutzinteressen neuen Eindeichungen an der deutschen Nordseeküste entgegen. Die Eindeichungen reduzierten die Speicherräume und bewirkten vor allem in den Flussmündungen höher auflaufende Fluten. (MEIER, 2005; BEHRE, 2008)

Folgen der STURMFLUT vom 6. November 1911 an der nordfriesischen Nordseeküste. (Postkarte)

Mitteleuropa vom 19. bis 25. Juli 1342

Gelegentlich ziehen Tiefdruckgebiete vom zentralen Mittelmeer über die Adria und den Balkan vorbei an den Alpen nach Österreich, Tschechien und Deutschland. Meteorologen bezeichnen diese Tiefdruckstraße nach der Systematik des deutschen Meteorologen Wilhelm Jacob van Bebber (1841–1909) als Vb-Zugbahn und die Wetterlage als Vb-Großwetterlage. In heißen Sommern transportieren solche Mittelmeertiefs manchmal große Wassermassen über die Vb-Zugbahn nach Mitteleuropa; anhaltend starke Niederschläge in einem ungewöhnlich großen Raum sind die Folge. Binnen Stunden werden dann die oberflächennahen Bodenspeicher aufgefüllt, und ein Teil des Regenwassers beginnt über die Oberfläche vegetationsarmer Äcker hang- und talabwärts zu fließen. Auch von versiegelten Flächen strömt dann Wasser in die Oberflächengewässer. Starke, lang anhaltende Hochwasser resultieren daraus. So lösten starke Vb-Niederschläge 1997, 2002 und 2013 unter anderem an Oder, Elbe und Donau sehr starke Überschwemmungen aus. Viele weitere extreme Hochwasser wurden in den vergangenen Jahrhunderten von Tiefdruckgebieten hervorgerufen, die vom Mittelmeer über Österreich und Tschechien nach Deutschland und Polen zogen.

Außergewöhnlich hohe Wasserstände traten an der oberen Donau, an Mittel- und Niederrhein, Weser, Elbe und zahlreichen Nebenflüssen während der Magdalenenflut im Juli 1342 auf. Zeitgenössische Quellen erlauben eine zeitliche Rekonstruktion des Ereignisses: Am 19. Juli erreichten die heftigen Niederschläge Franken und Thüringen. Die Front zog in den folgenden Tagen langsam weiter nach Nordwesten und am 22. Juli über die deutsche Nordseeküste. Von der oberen Donau bis nach Nordfriesland, vom Rhein bis zur Oder »fiel Regen auf die Erde wie im 600. Jahre von Noahs Leben« (Michaelis de Leone Canonici Herbip olensis annotata historica, BORK, 1988).

Der extrem starke Abfluss vermochte im Juli 1342 selbst in kleinen Tälern verheerende Schäden anzurichten. So riss der Reiherbach im Dorf Winnefeld im südniedersächsischen Solling mehrere am Talrand errichtete Gebäude fort. In der Aue finden sich talabwärts im Schotterkörper des Juli 1342 Tausende Keramikbruchstücke und Ziegelfragmente. (BORK & BEYER, 2010) An Main und Lahn, an Werra, Fulda und Weser, an der Elbe und ihren Nebenflüssen sowie an der oberen Donau riss das Magdalenenhochwasser Brücken und Gebäude ein; viele Menschen ertranken. Die Abflussmengen des Juli 1342 übertrafen diejenigen der Oderflut 1997 und der Elbfluten 2002 und 2013 um das Dreißig- bis Hundertfache (BORK, 1988; BORK et al., 1998, 2006).

Diese Ereignisse im Jahr 1342 gelten als »Naturkatastrophe«, doch diese Einschätzung hält einer genauen Unter suchung nicht stand, menschliche Landnutzung hatte entscheidenden Anteil. In mehreren langen hochmittelalterlichen Phasen der Klimagunst und des Bevölkerungswachstums war ein massiver Landesausbau erfolgt: Die Wälder Mitteleuropas waren weitgehend gerodet und in Acker- und Dauergrünland umgewandelt worden. Durch die Art des Pflügens waren viele Wölbäcker entstanden. Während zu Beginn des Frühmittelalters noch fast 90% der Oberfläche Deutschlands von Wäldern bedeckt waren, schrumpfte die Waldfläche bis 1300 auf unter 15%: Nur noch Teile der Alpen, der höheren Lagen der Mittelgebirge, Feuchtstandorte in Auen und nährstoffarme Standorte in Norddeutschland waren waldreich. So trafen die Extremniederschläge im Juli 1342 auf kaum durch Vegetation geschützte Landschaften mit oftmals ausgelaugten Böden.

In den wasserdurchlässigen Böden der norddeutschen Restwälder versickerte der Niederschlag vollständig. Unter Wald waren selbst in den Mittelgebirgen Abflussbildung und Bodenerosion gering. Auf bereits abgeernteten hängigen Äckern und im Sommergetreide vermochte der sich rasch bildende Oberflächenabfluss jedoch große Massen von Bodenpartikeln fortzureißen. Die wertvolle Krume wurde oft flächenhaft abgetragen. Der Abfluss strömte in Dellen zusammen und floss konzentriert in Bahnen hang- und talabwärts. Hier entstanden zunächst kleine Rillen, die sich binnen weniger Stunden verbreiterten und vor allem vertieften. Bis zu mehreren Kilometern lange und bis zu vielen Metern tiefe, verzweigte Schluchtensysteme waren das Resultat. Besonders dramatisch war die Zerschluchtung in hügeligen Lösslandschaften mit Wölbackerbau in Gefällerichtung. Dort strömte der Oberflächenabfluss in die Furchen zwischen die Wölbäcker und von dort talwärts. Der Abfluss in den Furchen fiel am unteren Ende einer Wölbackerflur in die dort soeben im Tal einreißende große Schlucht. Der über die Schluchtwand hinunterstürzende Abfluss riss dann in der Furche zwischen zwei Wölbäckern eine schmale Schlucht furchenaufwärts ein. Die Wölbäcker waren danach nicht mehr bearbeitbar und fielen wüst. Die Schluchten stürzten in den auf den Starkniederschlag folgenden Tagen und Wochen zusammen, die Rutschmassen blieben oft bis heute erhalten. In den folgenden Jahrzehnten brachte der Abfluss schwächerer Starkniederschläge Sediment in die verstürzten Wölbackerschluchten, das sich in den Hohlräumen der Rutschmassen und später auf ihnen ablagerte. Schließlich waren die schmalen Wölbackerschluchten soweit verfüllt, dass wieder gerodet und Ackerbau aufgenommen werden konnte.

Eisen-, Keramik- und Ziegelbruchfunde aus dem SCHOTTERKÖRPER DER FLUT wohl vom 22./23. Juli 1342 in Winnefeld (Niedersachsen).

Von einem Hochwasser am 8. Juli 1927 im Kurort Berggießhübel (Sachsen) angeschwemmte VIEHKADAVER. (Wohlfahrtspostkarte)

Manche Gemarkung verlor durch flächen- und linienhafte Bodenerosion während dieses kurzen Ereignisses einen erheblichen Teil ihres Ackerlandes. In den sandreichen Lockersedimenten Norddeutschlands dauerte es nur wenige Jahrhunderte, bis sich unter Wald neue humose Böden gebildet hatten, die dann ackerbaulich genutzt werden konnten. In den tieferen Lagen der Mittelgebirge wurden jedoch die dort häufig flachgründigen Böden im Juli 1342 manchmal bis zur Obergrenze des Festgesteins abgetragen. Hier wird erst die nächste Kaltzeit mit Permafrost die Standorte mit neuem Lockergestein überziehen, in denen sich dann in der darauffolgenden Warmzeit wieder ackerbaulich nutzbare Böden bilden können – das könnte in etwa 120.000 Jahren der Fall sein.

Ohne Eingriffe der Menschen wären die Landschaften Mitteleuropas mit Ausnahme der höheren Alpen und besonders nasser Standorte fast vollständig bewaldet. Auch stärkste Niederschläge würden dann – abgesehen von Mittel- und Hochgebirgsstandorten mit geringmächtigen Böden – zwischengespeichert und langsam über die Bodenund Grundwasserpfade in die Oberflächengewässer sowie über die Verdunstung in die Atmosphäre geführt werden. Starke Hochwasser sind also außerhalb der alpin beeinflussten Gewässer durch Menschen ermöglicht.

Das Desaster von 1342 erzwang durch den Bodenverlust eine Extensivierung der Landnutzung. Das kann als Selbstregulation des Systems verstanden werden, doch war diese mit großem Leid für viele verbunden. Heute – besonders nach den Oder-, Elb- und Donaufluten von 1997, 2002 und 2013 – versuchen staatliche Institutionen zumindest die Zwischenspeicherung von Abflusswasser durch die Schaffung von neuen Retentionsräumen in den Auen zu ermöglichen und damit die Situation der Unterlieger zu verbessern. In größerem Umfang ist dies nur in kaum besiedelten Auenabschnitten möglich, nur sehr eingeschränkt an Rhein und Donau. Also gilt es, zukünftig die Abflussbildung zu mindern. Von Äckern sollte auch bei stärksten Niederschlägen kein Wasser abfließen – eine vor allem durch Flureinteilung und Fruchtfolgewahl sowie durch weniger die Böden verdichtende Techniken realisierbare Forderung. Niederschlagswasser, das auf versiegelte Flächen trifft, müsste vor Ort vollständig versickern, statt dass es so rasch wie möglich in die Oberflächengewässer geleitet wird. Die Umsetzung dieser Forderung bedingt einen erheblichen finanziellen und technischen Einsatz. Am schwersten umzusetzen ist die einfachste Lösung: die Vermeidung weiterer Versiegelung und der Rückbau versiegelter Flächen. Hier ist ein Umdenken dringend erforderlich, Vb-Großwetterlagen sind ein übliches Wetterphänomen. Es liegt an den Menschen, wie sie sich auswirken.

(BORK et al., 1998, 2006; BORK & BEYER, 2010; BORK, 2013)

Eine FLUTWELLE riss wahrscheinlich am 22./23. JULI 1342 im Dorf Winnefeld im Solling (Niedersachsen) eine Dorfstraße fort. Schnitt durch die östliche Flanke der fortgerissenen Straße mit dem Schotterkörper vom Juli 1342 und darüber jüngeren Ablagerungen.

Die Pestpandemie in Mitteleuropa 1347 bis 1351 und ihre Folgen

Nach 1351 verdreifachte sich der Waldanteil Mitteleuropas innerhalb von weniger als zwei Jahrhunderten. Um 1300 hatte der Bewaldungsgrad unter 15% gelegen; umfängliche Rodungen hatten zur geringsten Waldbedeckung der letzten 10.000 Jahre geführt. Was führte zur Umkehrung dieser Entwicklung? War die Landwirtschaft so effektiv geworden, dass ausgedehnte Flächen nicht mehr für den Ackerbau benötigt wurden? Hatten sich die Ernährungsgewohnheiten geändert? Nein, die Bevölkerungsdichte war wesentlich zurückgegangen. Am Ende des Jahres 1351 lebten in Mitteleuropa nur noch gut halb so viele Menschen wie 50 Jahre zuvor. Kalte Winter und Frühjahre, Bodenerosion und Überschwemmungen hatten wiederholt zu gravierenden Ernteausfällen und Hungersnöten geführt. Allein im Jahr 1315 soll jeder zehnte Bewohner Mitteleuropas verhungert sein – Zahlen aus dieser Zeit sind immer nur Schätzungen, doch sie zeigen die Dynamik.

Die Ursachen von UNTERERNÄHRUNG und STERBLICHKEIT. Verändert nach WHO, UNICEF 1992.

Mitte des düsteren 14. Jh. kam es bei der durch Hunger geschwächten Bevölkerung zu einem Massensterben. Unmittelbare Ursache war die Pest, der »Schwarze Tod«. Beginnend in den 1330er-Jahren im Osten Chinas erreichte sie über die Seidenstraße und südasiatische Handelsrouten 1347 Damaskus, Athen, Neapel, Sardinien, Korsika, Genua, Marseille und Dubrovnik. Im Jahr darauf hatte sie sich nach dem östlichen Spanien, nach Frankreich, Südengland, Italien und Südosteuropa ausgebreitet. 1349 kam sie in Portugal, Mittelengland und Irland, Westdeutschland, Österreich und Ungarn an, 1350 in Schottland, Ost- und Nordostdeutschland, in Dänemark, West- und Südskandinavien und den Baltischen Staaten sowie 1351 in Nordschweden, Finnland und Russland. Nur küstenferne Teile Polens, Teile von Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg sowie Mailand und ein Abschnitt der nördlichen Pyrenäen blieben weitgehend verschont.

Etwa 60 bis 80% der Menschen in den von der Pest betroffenen Regionen infizierten sich, 75 bis 90% der Erkrankten starben. Die Pest suchte hauptsächlich die Bevölkerung der Städte heim. Ihre Ausbreitung begann oft in Häfen. In Europa starb wohl ungefähr ein Drittel der gesamten Bevölkerung, Schätzungen gehen von etwa 25 Millionen Menschen aus. In vielen Gebieten dauerte es mehr als anderthalb Jahrhunderte, bis die Bevölkerungszahlen der Zeit vor 1347 wieder erreicht worden waren. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pestpandemie der Mitte des 14. Jh. waren dramatisch. Schuldige wurden gesucht; Menschen jüdischen Glaubens wurden verdächtigt, die Epidemie gezielt, insbesondere durch die Vergiftung von Brunnenwasser, ausgelöst zu haben. Judenpogrome resultierten.

Doch wodurch wurde die Pest wirklich ausgelöst? Welche Krankheitsbilder und welche Ausbreitungsmechanismen besitzt sie? Das überaus anpassungsfähige Bakterium Yersinia pestis löst die hochansteckende Infektionskrankheit aus, die allgemein als »Pest« (lateinisch: pestis, übersetzt: Seuche) bezeichnet wird. Das Bakterium kommt bei den Wüstenrennmäusen in Asien endemisch vor; sie erkranken üblicherweise nur leicht. Beißen Insekten (vorwiegend Flöhe) diese Nager, können diese das Bakterium danach auf zahlreiche weitere Säugetierarten übertragen – auch auf den Menschen. Die wichtigsten Überträger von Pestepidemien beim Menschen sollen in der Vergangenheit infizierte schwarze Hausratten, braune Wanderratten und untergeordnet auch Hausmäuse gewesen sein. Epidemiologische Studien legen einen Zusammenhang zwischen der Massenvermehrung von Ratten und der Pestepidemie beim Menschen nahe. Wurde das Pestbakterium durch Flohbisse erst einmal auf den Menschen übertragen, so konnte sich die Krankheit durch Tröpfcheninfektion sehr rasch weiter ausbreiten.

Bereits vor der Pest in der Mitte des 14. Jh. hatte es zahlreiche verheerende Seuchenzüge gegeben, die ebenfalls mit der Pest in Verbindung gebracht werden. So trat eine bedeutende Pestepidemie um 541/42 n. Chr. nahezu im gesamten Mediterranraum auf (die Justinianische Pest). Es folgten Pestwellen unter anderem in den Jahren 544/545 in Irland, 590, 593, 680, 749/750 in Italien, 664 bis 666 und 684 bis 687 in England. Auch nach 1351 erreichte die Pest in Europa Dutzende Male epidemische Ausmaße. Frankfurt a. M. war 1356 erneut betroffen sowie norddeutsche, dänische, niederländische und englische Städte durch verschiedene Epidemien von 1358 bis 1362. Im frühen und im späten 15. Jh. führten zwei Pestpandemien zum Tod von etwa der Hälfte der Bevölkerung Islands. Die Große Pest von London forderte 1665/1666 allein in der englischen Hauptstadt etwa 70.000 Todesopfer. Von 1709 bis 1711 starben in Polen, Litauen und Ostpreußen mehr als 200.000 Menschen an der Pest – um nur einige Beispiele zu nennen. Aufgrund katastrophaler hygienischer Zustände gingen von Konstantinopel auch noch in der frühen Neuzeit wiederholt Pestepidemien aus. Nach 1771 gab es keine Pestepidemien mehr in Europa. In einigen Regionen der Erde tritt die Pest bis heute auf, ist aber bei geeigneter Antibiotikagabe beherrschbar.

Die Ursachen der Pest

Seit der Entdeckung des sehr ansteckenden Pestbakteriums Yersinia pestis im Jahre 1898 ging man davon aus, dass es auch für die Pestpandemie Mitte des 14. Jh. verantwortlich war. In jüngster Zeit gab es jedoch Zweifel an der Letalität der von Yersinia pestis hervorgerufenen Erkrankung, am Infektionsweg und an der Bedeutung des Zwischenwirtes Ratte. Für die Mitte des 14. Jh. liegen kaum Berichte über Rattenplagen vor und eine hohe Nagetierdichte scheint eine wichtige Voraussetzung für die Übertragung zu sein. Auch für andere der Pest zugeschriebene Epidemien in der Antike und im Frühmittelalter war kein Kausalzusammenhang zur Massenausbreitung von Ratten eindeutig nachweisbar. Dennoch wurde bereits im Altertum das massenhafte Auftreten von Nagetieren als Vorbote der Pest angesehen. In der biblischen Überlieferung zu den Philistern wird die Opferung von Mäusen zur Abwehr der Pest beschrieben (I Sam. 5,6 ff). Ein Team um die Archäologin und Forensikerin Verena Schünemann und die Anthropologin Kirsten Bos konnte durch Analysen alter DNA kürzlich eine bislang unbekannte und heute nicht mehr existente Variante des Pestbakteriums Yersinia pestis an gut erhaltenen Skelettresten von Pestopfern nachweisen, die 1348 bis 1350 in einem Massengrab auf dem East-Smithfield-Friedhof in London bestattet worden waren (SCHÜNEMANN et al., 2011). Damit ist das Pestbakterium Yersinia pestis erstmals an einem Ort eindeutig als Verursacher der Pest in der Mitte des 14. Jh. nachgewiesen worden.

Können besondere Umweltbedingungen zur Ausbreitung der Pest beigetragen haben? Ein Kausalbezug ist (noch) nicht nachgewiesen. Die spätantiken und frühmittelalterlichen Pestwellen wie die Pestpandemie der Jahre 1347 bis 1351 traten vorwiegend in Zeiträumen mit ungünstiger Witterung, insbesondere in Jahren mit niedrigen Temperaturen und hohen Niederschlägen, mit Überschwemmungen und Missernten auf. Unterernährte Menschen, die in feuchten Häusern lebten, waren immunologisch geschwächt und damit wohl besonders anfällig.

Der umgekehrte Kausalzusammenhang – die Umweltwirkung von Pestpandemien – ist hingegen nachweisbar. So resultierten die eingangs geschilderten drastischen Landschaftsveränderungen zweifellos vor allem aus dem Massensterben durch die Pest der Jahre 1347 bis 1351 in Mitteleuropa. Eine besonders starke Dynamik erfasste aufgrund der Wiederbewaldung ausgedehnter Gebiete die regionalen Energie-, Wasser- und Stoffhaushalte. Die Grundwasserstände fielen und viele Feuchtgebiete trockneten aus. So änderte sich auch das regionale Klima. Der mittlere Abfluss der großen Flüsse reduzierte sich nach Modellrechnungen um bis zu ein Viertel. Die Hochwasser vieler Fließgewässer wurden seltener und weniger stark. Die Waldvegetation schützte die Böden; dort trat fast keine Bodenerosion mehr auf. Mit dem rasch nachlassenden Nutzungsdruck auf die Landschaften Mitteleuropas konnten sich auch die Ernährungsgewohnheiten der überlebenden Menschen ändern. Vor 1347 konnte der größte Teil der Bevölkerung fast nur über Getreideprodukte und Gemüse ernährt werden, mit der Folge zeitweilig starker Mangel- und Unterernährung. Das energetisch aufwendiger zu produzierende, teure Fleisch stand fast nur der Oberschicht zur Verfügung. Mit der Wiederbewaldung wuchsen die Wildtierbestände und gewann die Haltung von Schweinen und Rindern in Wäldern an Bedeutung. Der Fleischkonsum der Menschen nahm zu. Die Pest hatte also nicht nur das Sozialsystem und die Umwelt verändert, sondern sogar die Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Mitteluropa. (GRASSL, 1982; BORK et al., 1998; COHN, 2002; WINIWARTER & KNOLL, 2007; HOFFMANN, 2010)

Im Jahr 1679 floh Kaiser Leopold I vor der Pest aus Wien. Zum Dank für die Rettung der Stadt ließ er eine PESTSÄULE erbauen. Das 1693 geweihte Monument steht im Herzen der Innenstadt Wiens.

Vulkanausbrüche auf Island 1783/1784

Die Skaftáfeuer erleuchteten tags wie nachts den Himmel. Dazu kamen ohrenbetäubendes Donnern und grelle Blitze, Ascheniederschlag und übelriechende Gaswolken, die seit Wochen die Menschen im Süden Islands verängstigten. Zeitweise schossen Dutzende Lavafontänen entlang einer mehr als 20 km langen Spalte wohl bis mehrere Hundert Meter in die Höhe. Lava wälzte sich die Täler hinab, fruchtbare Weiden für Jahrtausende verschlingend. Auf Einzelgehöften in den betroffenen Tälern wohnende, verängstigte Menschen flohen zu Nachbarn und Verwandten. Am fünften Sonntag nach Trinitatis, dem 20. Juli 1783, bewegte sich ein Lavastrom unaufhaltsam auf eine kleine Kirche im südisländischen Kreis Kirkjubæjar zu. Es gab offenbar keinen sicheren Platz mehr für die hier lebenden Menschen, weshalb sich Pastor Jón Steingrímsson mit seiner Gemeinde in der Kirche Kirkjubæjarklaustur versammelte, um nach etlichen Jahren des Wohlstands gottergeben den sicheren Tod zu erwarten. Der Gottesdienst endete und die Laven hatten die Kirche immer noch nicht zerstört. Einige Männer prüften draußen, wie lange es noch dauern werde. Doch der Lavastrom war während des Gottesdienstes keinen Meter näher gekommen, die Lava hatte sich oberhalb Schicht für Schicht aufgetürmt und so die nachfließenden Laven umgelenkt. Die nunmehr fröhliche Gemeinde verließ die Kirche in größter Dankbarkeit (STEINGRÍMSSON, 1788 [1998]: 48ff.).

Blick auf KRATER, der vom 8. Juni 1783 bis zum 7. Februar 1784 durch die AUSBRÜCHE AN DER ISLÄNDISCHEN LAKI-SPALTE entstanden.

Dieses außergewöhnliche Ereignis gab Jón Steingrímsson Anlass, nicht nur die Geschehnisse vom 20. Juli 1783 niederzuschreiben, sondern die am 8. Juni 1783 beginnenden und am 7. Februar 1784 endenden Ausbrüche des isländischen Vulkans Laki mit ihren verheerenden Folgen detailliert zu erläutern (STEINGRÍMSSON, 1788 [1998]: 27f.): Das streng riechende Regenwasser war manchmal gelblich, manchmal bläulich. Die Menschen litten unter Atembeschwerden und verloren gelegentlich fast das Bewusstsein. Die Zugvögel waren geflohen und die zurückgelassenen Eier aufgrund ihres Gestankes und des schwefligen Geschmacks kaum mehr essbar. Desorientierte Pieper, Zaunkönige und Bachstelzen wurden beobachtet und schließlich ganze Scharen tot aufgefunden. Eisen wurde rostrot und der schwefelreiche Niederschlag färbte Holz grau. Das grüne und saftige Gras bleichte aus und verwelkte. Männer versuchten die Asche von den Weiden zu rechen, damit die Rinder das Gras erreichen und fressen konnten. Einige Bauern mähten und wuschen das Gras, um es dann an die Rinder zu verfüttern. Aber alles war vergebens, wenn nicht altes Heu eingemischt wurde. Der Milchertrag sank. Die Säuren des Niederschlags ätzten Brandflecken in das Fell der Schafe. Niemand hatte vorhergesehen, dass es am besten gewesen wäre, die Schafe zu schlachten, als sie noch viel Fleisch auf den Knochen hatten.

Über eineinhalb Jahre hatte diese zu den größten Vulkanausbrüchen der jüngeren Erdgeschichte gehörende Eruption auf Island angedauert. Die Lava bedeckte im Februar 1784 schließlich eine Fläche von 565 km2. 14,7 km3 Laven und Tephra waren eruptiert. Mehr als 100 Millionen Tonnen Schwefeldioxid, 15 Millionen Tonnen Fluorwasserstoff und 7 Millionen Tonnen Chlorwasserstoff wurden freigesetzt. Etwa 10.000 Menschen, ein Viertel der Bevölkerung Islands, kamen zu Tode. 187.000 Schafe (79% des Bestandes) und 27.000 Pferde (76% des Bestandes) verendeten.

Die Auswirkungen waren auch in Europa spürbar; im Juni 1783 häuften sich Erwähnungen der in zeitgenössischen Quellen als »Herrauch«, »Höhenrauch« oder »Höhennebel« bezeichneten Aerosolwolke der Laki-Eruptionen. Im Schönberger Kirchenbuch ist zu lesen: »Anno 1783 war in den Monaten Juni, Juli und August in dem ganzen Deutschland, ja fast in ganz Europa, ein sonderbarer trockener Nebel, von den Gelehrten ein Herrauch genannt. Bei dem heitersten Wetter konnte man die Sonne von morgens 7 bis abends 7 Uhr nicht sehen; wenn sie durch den Nebel hervorbrach, war sie blutrot. Die Blätter aus vielen Bäumen versengten, und wenn die Bäume wieder Laub getrieben hatten, geschah das bei nicht wenigen zum andern, ja wohl zum 3. Male, so daß sie abstarben. Einige wollten das der Kälte in einigen Nächten zuschreiben« (CLASEN, 1898: 122).

Menschen in ganz Europa klagten im Sommer 1783 über Kopfschmerzen und Atembeschwerden. Die schwefelreichen Gase und die indirekt ebenfalls auf die Vulkanausbrüche in Island zurückzuführende extreme Witterung erhöhten die Mortalität in einigen Regionen Europas offenbar deutlich. So waren im August und im September 1783 sowie im Januar und Februar 1784 in England insgesamt etwa 20.000 zusätzliche Todesopfer zu beklagen.

VULKANITE der Ausbrüche an der Laki-Spalte 1783/84 (Süd-Island).

Die vulkanischen Aktivitäten an der Laki-Spalte beeinflussten über mehrere Jahre das nordhemisphärische Klima stark. So folgte in Mitteleuropa auf den heißen und trockenen Sommer 1783 ein außergewöhnlich strenger und schneereicher Winter mit kurzen Warmlufteinbrüchen. In Wien fielen die Temperaturen auf – 27 °C und in Heidelberg auf – 30 °C. In Köln wurden Schneehöhen von 150 cm und in Würzburg von 180 cm verzeichnet. Einer der niederschlagsreichen Warmlufteinbrüche führte Ende Februar 1784 zu einer plötzlichen Schneeschmelze, zu starker Abflussbildung und damit zu einer der verheerendsten Überschwemmungskatastrophen der Neuzeit. Die Eisdecke riss vom 26. bis 28. Februar 1784 auf den mitteleuropäischen Flüssen nahezu gleichzeitig auf. Die Flüsse schwollen rasch an. Eisschollen stauten sich an Brücken. Mitgerissene Baumstämme wirkten als Stoßkeile. Am 27. Februar 1784 wurden Brücken über die Werra in Hannoversch-Münden, jene über die Lahn in Weilburg und über die Regnitz in Bamberg durch Eisgang und Hochwasser zerstört. Einen Tag später waren Brücken über den Main in Würzburg, über die Donau in Regensburg und in Linz sowie die Karlsbrücke in Prag betroffen. Am 1. März wurden die Elbbrücken in Dresden und in Meißen beschädigt. An der Elbe gingen am Rittergut Tauschwitz 600 Faschinen verloren, 16 Dämme wurden zerstört. Zahlreiche flussnahe Häuser wurden eingerissen. Der 13-jährige Ludwig van Beethoven flüchtete erfolgreich mit seinen Eltern in den ersten Stock des Hauses seiner Gastfamilie in Bonn. Viele andere starben. (GLASER, 2008: 233–238; NEBEL, 2011)

Gärten, Äcker und Wiesen wurden mit Sediment bedeckt. Diese Bodenmassen stammten von ackerbaulich genutzten Hängen, auf denen das Schmelz- und Regenwasser die Krume oftmals flächig fortgespült und gelegentlich auch tiefe Schluchten eingerissen hatte. Im Osten Brandenburgs bewirkte flächenhafte Erosion auf einigen Hängen der Märkischen Schweiz eine derart starke Abnahme der Bodenfruchtbarkeit, dass sie aufgeforstet werden mussten. Die Vernichtung von Ackerland förderte, wie Berichte aus Südwestdeutschland belegen, sogar die Auswanderung. (BORK et al., 1998)

Heute kann schon ein schwacher Vulkanausbruch auf Island (wie etwa derjenige des Eyjafjallajökull von März bis April 2010) erhebliche ökonomische Auswirkungen nicht nur in Nord- und Mitteleuropa haben. Ein Vulkanausbruch, der im Hinblick auf die Masse und Zusammensetzung der ausgestoßenen Partikel sowie die Hauptwindrichtung mit dem an der Laki-Spalte in den Jahren 1783 und 1784 vergleichbar wäre, würde heute enorme Schäden verursachen. Zwar wären die Schäden auf vielen ackerbaulich genutzten Standorten zum Beispiel durch den Anbau von Zwischenfrüchten geringer. Jedoch führten die Verdichtung der Ackerböden durch das Befahren mit schweren Fahrzeugen und insbesondere die dramatische Versiegelung unserer Landschaften durch befestigte Wege und Straßen, Gebäude und Parkflächen zu sehr viel mehr Abfluss als noch im späten 18. Jh. Die Hochwasser wären schneller und damit auch höher. Schließlich haben wir mittlerweile viele Gebäude in Auen errichtet, die wir nur zum Teil schützen können. Vulkanausbrüche wie diejenigen an der Laki-Spalte 1783/84 sind Teil der geologischen Dynamik der Erde. Der nächste kommt bestimmt …

(THORARINSSON, 1969; STOTHERS, 1996; BORK et al., 1998; THORDARSON & SELF, 2003; WITHAM & OPPENHEIMER, 2007; GLASER, 2008; BRÁZDIL et al., 2009)

AUSBRUCH DES VESUV im April 1906. (Postkarte)

Gesellschaftlicher Umgang mit Klima und Wetter

Niemand kann das Klima und seine Entwicklung mit den Sinnen wahrnehmen, doch sind die natürlichen Ökosysteme an das jeweilige Klima angepasst und die Produktionssysteme des Menschen auf das jeweilige Klima zugeschnitten. So reicht etwa das Verbreitungsgebiet der Tsetse-Fliege (Glossina sp.), die die Schlafkrankheit überträgt, von den westafrikanischen Tropen aus nur so weit nach Norden, bis der mittlere Jahresniederschlag unter etwa 1000 mm sinkt.

Wie gehen Menschen mit der kurzfristigen Dynamik des Wetters und der mittelfristigen der Witterung, insbesondere mit extremer Trockenheit, Feuchte, Hitze oder Kälte um? Welchen Einfluss haben Dürren und Hungersnöte auf politische Systeme? Zerbrechen Staaten an Dürren oder wird Zentralmacht gar gestärkt? Ein Herrscher oder eine politische Elite, die durch das Anlegen von Vorräten oder auch durch Raubzüge bei Nachbarn Extreme abfedern konnten, wurde früher durch Dürren und andere klimatische Extreme eher gestärkt. Die folgende Frage ist schwerer zu beantworten. Sind Wirkungen von Witterungs- und Klimadynamiken auf menschliche Gesellschaften wirklich nachweisbar? Diese Frage kann ohne Berücksichtigung der sozialen Differenzierung nicht beantwortet werden. Das zitierte Gedicht ist das Klagelied einer Tuareg-Frau. Witterungsbedingte Ernteausfälle und andere Kalamitäten trafen immer zunächst die Ohnmächtigen: Angehörige der Unterschicht, Frauen, Kinder. Die Wirkungen von Klimaänderungen hängen also nicht nur von deren Ausmaß, sondern auch vom sozialen Status der Menschen ab. Hinsichtlich der Wirkung von Klimaextremen auf Konflikte erweist sich, dass vorwiegend klimabedingte Konflikte über knapper werdende Ressourcen von solchen Konflikten, die durch Druck auf das Nahrungssystem etwa durch Bevölkerungswachstum oder Migration verursacht wurden, kaum unterschieden werden können. Konflikte gibt es eindeutig, ohne dass Klima oder Wetter eine Rolle spielen. Zuletzt ist zu berücksichtigen, dass kriegerische Auseinandersetzungen Nahrungssysteme ruinieren oder zumindest schwer beeinträchtigen. Marodierende Soldaten plündern Felder und Ställe, Panzer fahren durch Felder, Landminen machen Bewirtschaftung unmöglich. Dieser Zusammenhang fand sogar sprachlichen Niederschlag: Nicht umsonst nennt man besonders üble Situationen »verheerend«.

Klima und Konflikte können also durchaus kausal zusammenhängen, aber Ursache und Wirkung sind schwer zu differenzieren. Bis in das frühe 20. Jh. waren Ackerbaugesellschaften durch Mangelernährung, saisonale Knappheit und Hungerzeiten, aber höchstens kurzzeitig durch Überfluss geprägt. Schwankungen waren normal. Dies lässt sich an einem afrikanischen Beispiel veranschaulichen. Hunger und Dürre wurden in der öffentlichen Meinung Europas und Nordamerikas in den 1970er-Jahren mit Bildern aus der Sahelzone, der im Süden an die Sahara angrenzenden niederschlagsarmen Region, verknüpft – als ob es sich um eine besondere Katastrophe handelte. Erklärungen folgten einem Modernisierungsnarrativ oder der romantischen Vorstellung von den durch brachiale Kolonialpolitik in ihrem Einklang mit der Natur gestörten »edlen Wilden«.

Lag es am veränderten Klima, dass die Menschen im Sahel verhungerten? Der Blick in die Geschichte sollte helfen, die Katastrophe besser zu verstehen. Klimaforscherinnen und -forscher konnten zwar langfristige Trends für den Sahel zeigen; aus Mangel an Quellen war eine Verknüpfung mit bestimmten historischen Ereignissen aber kaum möglich. Allerdings, soweit geht der Konsens, ist Hunger im Sahel keine direkte Folge von Dürre. Mangelernährung und Hunger bereiten den Weg für Krankheiten, Menschen verhungern selten; viel öfter fallen sie geschwächt Epidemien zum Opfer. Malaria, Pocken, Gelbfieber, Schlafkrankheit und Cholera sind in der Region endemisch; durch Handel und Pilgerfahrten verbreiteten sie sich. In Krisenzeiten gingen Menschen vermehrt auf Wanderschaft, um bessere Lebensbedingungen zu suchen. Mit ihnen breiteten sich die Krankheiten aus. Ob jemand hungert, ist zudem keine Frage potenziell vorhandener Nahrung, sondern hängt davon ab, ob die Person Zugang zu Nahrung hat, sie bezahlen und erreichen kann.

Seit der Mond des Monats Djir-mouhden am Himmel erschienen ist, seid ihr Krieger auf einer Razzia, wir dagegen sind im Tahaft-Tal, ohne uns zu rühren.

Wenn ihr lebt, so sind wir tot.

Der sarat-Monat ist wieder da,

er, den wir für immer abwesend glaubten.

Alles, was ihr von den Frauen kennt, ist mager wie bei einem Tier.

Sie sind nackt, wie wenn sie durch die Feinde ausgeraubt worden wären.

Mein Abendessen besteht aus trockenem Holz, ich sterbe vor Hunger.

Der Hunger hat das Fleisch von unseren Knochen genommen, ohne etwas übrig zu lassen;

Er hat unser Mark ausgekratzt, unsere Knochen sind nackt und leer; Gott hat ihm nur unser Leben verweigert.

(CASAJUS, 1997: 220; Übersetzung Gerd Spittler, SPITTLER, 2000)

Die Landwirtschaft des Sahel unterliegt seit jeher langfristigen raum-zeitlichen Veränderungen. So lagen die drei Zonen der Kamelhaltung, der Rinderhaltung und des Regenfeldbaus um 1600 etwa 200 bis 300 km weiter nördlich als um 1850. Die Rinderhaltungszone des Sahel hatte sich damit nach Süden in früher agrarisch genutzte Gebiete verschoben. Die Zone, in der die Tsetse-Fliege Viehhaltung unmöglich macht, bewegte sich in entgegengesetzter Richtung: Sie hat sich in den letzten zwei Jahrtausenden um rund 200 km nach Norden verschoben und damit nicht nur die Zone der Rinderhaltung beeinflusst, sondern auch das militärische Kräfteverhältnis verschoben; berittene Soldaten konnten in einem größeren Raum operieren, ohne dass sie befürchten mussten, ihre Pferde mit der Schlafkrankheit zu infizieren.

Die islamischen Reiche, die sich im 16. Jh. herausbildeten und die zum Teil bis ins 20. Jh. bestanden, waren offenbar erstaunlich resilient gegen Klimaveränderungen. Zentrifugale und zentralistische Kräfte hielten einander die Waage; doch gelang es den Herrschern, das Ausmaß ihrer auf einem starken Militär beruhenden Kontrolle durch Tribute, Steuern und Zwangsarbeit zu steigern. Die ökologische Diversität wurde aktiv in Austauschbeziehungen genutzt. Sklaverei war verbreitet. Der innerafrikanische Sklavenhandel war ebenso wie der atlantische in dieser Zeit besonders umfangreich. Alle diese Entwicklungen fanden vor dem Hintergrund sich verstärkender Trockenheit statt.

Das Klima des Sahel ist durch eine hohe interannuelle Variabilität der Niederschläge gekennzeichnet, in unregelmäßigen Rhythmen folgen Serien von Trockenjahren auf Jahre mit niederschlagsreicheren Sommern. Diese klimatische Situation macht die Abgrenzung von Dürren schwer. Trotz der hohen Witterungsvariabilität kann mithilfe des Wasserspiegels des Tschadsees mit einiger Sicherheit rekonstruiert werden, wann es besonders trocken war. Die trockensten Perioden waren demnach die Mitte des 15. Jh., die Jahre 1565 bis 1590, die Zeit um 1680, das Ende des 18. Jh., die Jahre von 1830 bis 1840 und von 1900 bis 1915.

Die in den 1970er-Jahren im kollektiven Gedächtnis noch präsente Hungersnot von 1913/1914 fällt in eine Trockenperiode; doch ebenso bedeutsam für ihre Effekte war die innenpolitische Situation, die nach dem plötzlichen Tod eines starken Herrschers durch interne Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen gekennzeichnet war. Auch die Hungerkatastrophen des 19. Jh. sind in einem Kontext von Gewalt und Krieg verortet, das erklärt auch ihre begrenzte lokale Ausdehnung.

Der vorkoloniale Sahel war durch Diversität in den Produktionsweisen, Verteilungsmechanismen und Nahrungsgewohnheiten und hohe Wandlungsfähigkeit gekennzeichnet. Mischkulturanbau ebenso wie regelmäßige Wanderungen waren und sind adaptive Strategien, die Änderungen der natürlichen ebenso wie der politischen Rahmenbedingungen abfedern können. Diese Mechanismen brachen zusammen, wenn Krieg und Gewalt das Land überzogen.

Klima und Gesellschaft sind in einem komplexen Zusammenhang von natürlicher und gesellschaftlicher Dynamik miteinander verknüpft. Um sich an wechselnde Bedingungen anzupassen, muss niemand das Klima als solches wahrnehmen. Seine Effekte auf Landwirtschaft, Viehzucht und Insektenpopulationen nahmen die Menschen im Sahel aber sehr wohl wahr und reagierten mit Vorsorge und Nutzung von Chancen, so wie überall auf der Erde. Wanderungen waren eine von mehreren Strategien. Fixierte Grenzen ebenso wie mit Entwicklungshilfe gebaute Brunnen machen diese Strategie weitgehend unmöglich. Auch dies senkt die Resilienz. Die Dürrekatastrophe der 1970er-Jahre kann im Licht historischer Kenntnisse als durch politische Bedingungen und klimatische Extreme gleichermaßen verursacht gelten.

(MEIER, 2007)

Die Austrocknung des TSCHAD-SEES von 1968–2000. Die Wasserfläche schrumpfte durch Wasserentnahme für Bewässerung und wahrscheinlich auch aufgrund des Klimawandels um ca. 95%. Aufnahmen der NASA.

Zwei BÄUERINNEN pflanzen im Land der Konso mit dem GRABSTOCK Sorghum (Süd-Äthiopien).

NASSREISANBAU in Vietnam. (Postkarte um 1950)

An nur einem halben Tag fingen Sportfischer zu Beginn des 20. Jahrhunderts 5 TONNEN THUNFISCH, Santa Catalina Island vor Südkalifornien, USA. (Postkarte versandt am 3.6.1905)

WASSERRÄDER im Orontes im syrischen Hama. (Postkarte, frühes 20. Jh.)

HEIDELANDSCHAFT bei Müden an der Örtze, Niedersachsen.

»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich« (Leo Tolstoi, Anna Karenina, 1878 [2009]: 1).

Alle Agrargesellschaften ähneln einander; sie optimieren die Nutzung von Nährstoffen und den Einsatz ihrer Arbeitskräfte und entwickeln risikominimierende Portfolios. Die Herausforderungen, die sie in ihren individuellen Naturräumen zu bewältigen haben, machen sie andererseits sehr divers. Diese Diversität zeigen zehn Besuche bei Agrargesellschaften von den Tropen bis zur Subarktis, die in den folgenden Geschichten beschrieben werden.

Böden sind überall eine zentrale Ressource. Der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wird großes Augenmerk geschenkt und viel Arbeitszeit gewidmet. Agrargesellschaften beruhen auf der Nutzung von Sonnenenergie, die hauptsächlich in Form von Biomasse verfügbar ist. Dazu kommt der Wind, der Segelschiffe und Mühlen antreibt sowie Wasser, dessen Energie vielfältig genutzt wird. Energie und Anbaufläche sind direkt voneinander abhängig. Daher haben Angehörige von Eliten meist ausgedehnten, fruchtbaren Landbesitz.

Viele Gesellschaften verbinden Ackerbau und Viehhaltung. Vieh dient der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, der Bereitstellung von Nahrung und von Rohstoffen für das Handwerk und leistet landwirtschaftliche Arbeit. Für die Viehhaltung und die Haltbarmachung von Fleisch wird Salz benötigt. In Salzgärten wurde es direkt mit Sonnenwärme gewonnen; bei bergmännisch gewonnenem Salz war Holz nötig: Das führte lokal zu Entwaldung und Nachnutzungen, wie sie heute noch in der Lüneburger Heide konserviert sind. Hielt man kein Vieh, wurde das Sammeln menschlicher Fäkalien zur Rückführung von Nährstoffen in die Böden nötig. Um Nachttopfinhalte konnte durchaus Streit ausbrechen, wie wir aus Japan wissen.

Böden sind in menschlichem Zeitmaß nichterneuerbare Ressourcen, ihre Bildung dauert Tausende Jahre. Umfängliche Boden schützende Eingriffe wie der Bau von Terrassen sind weltweit bezeugt. Der Kampf gegen Erosion verlief gerade dort, wo fruchtbare Ablagerungen durch Wind (Löss) die Landwirtschaft begünstigten, nicht immer erfolgreich. An Terrassen im chinesischen Lössplateau lassen sich lange Phasen, in denen Menschen Erosion erfolgreich kontrollierten, von solchen mit dramatischem Bodenverlust unterscheiden. Der Besuch auf der Osterinsel macht mit der Steinmulchung, einer ungewöhnlichen Form der Erosionsbekämpfung, bekannt. Die steinreiche Oberfläche wurde lange nicht als mühsames Menschenwerk erkannt, die Landschaften fälschlicherweise für unfruchtbar gehalten. Eine weitere Möglichkeit, Erosion zu verhindern, ist die Nutzung von Wäldern zur Weide, die gerade bei Wasserknappheit vielfach positiv wirkt. Im Mittelmeerraum war diese Nutzungsform langfristig erfolgreich.

In tropischen Böden ist der Mangel an Nährstoffen ein Problem. Die indigene Bevölkerung im Amazonastiefland lernte, nährstoffarme Böden durch Zugabe von Tonscherben und Holzkohle in die fruchtbare »Terra Preta do Índio« zu verwandeln.

Die Nahrung von Jägern und Sammlerinnen war durch Fleisch und Fisch eiweißreich. Agrargesellschaften dagegen versorgten sich hauptsächlich mit Kohlehydraten, dem Hauptbestandteil von Getreide. Tierisches Protein war wegen der geringeren Flächeneffizienz der Tierhaltung selten und kostbar. Fischteiche bereicherten den Speisezettel um eiweißreiche Nahrung, die zudem ermöglichte, religiöse Fastengebote einzuhalten. Vielerorts wurde zur Erhöhung der Erträge be- oder entwässert. In Grönland war es nur möglich, in der durch Trockenheit und lange Winter gekennzeichneten Subarktis zu überleben, wenn genug Heu für die Herden zur Verfügung stand. Kanalsysteme zur Wiesenbewässerung waren eine Voraussetzung für die 400-jährige Erfolgsgeschichte der in Grönland siedelnden Wikinger. Ihr Fortgang sollte nicht als »Kollaps« gewertet werden.

Eingriffe in Ökosysteme haben nicht nur beabsichtigte, sondern oft auch unerwünschte Wirkungen. In den Niederlanden führte der Kampf gegen das Wasser zu langfristigen Nebenwirkungen. Für den Anbau von Brotgetreide in den moorigen, flachen Landschaften wurde entwässert. Die Moore schrumpften. Die dadurch tiefergelegte Oberfläche musste eingedeicht und das Grundwasser beständig abgepumpt werden. Der Abbau von Torf verstärkte das Problem. Diese Wirkungskaskade beschäftigt die Niederländer bis heute. Die venezianischen Eichenwälder Oberitaliens belegen, dass durch Schutzmaßnahmen Schaden entstehen kann. Je mehr die für den Schiffsbau nötigen Eichen geschützt wurden, desto weniger Eichen wuchsen.

Einsicht in ökologische Zusammenhänge war und ist für Agrargesellschaften entscheidend, aber nicht leicht zu erhalten. Heute finden wir in den Quellen vergangener Gesellschaften Informationen, aus denen wir vieles für eine nachhaltige Zukunft lernen können.

PFLÜGEN im trockengelegten Wieringermeer, Niederlande. (Postkarte, nach 1930)

Transport auf dem Wasser: BLOECHERTRIFT im Bayerischen Wald. (Postkarte versandt am 25.8.1902)

WALKNOCHEN aus der Zeit der Grönlandfahrten im 18. Jh. auf Borkum, Niedersachsen. (Postkarte versandt am 4.6.1916)

REISIGTRÄGERIN in der Auvergne, Frankreich. (Postkarte, 1905)

Werbepostkarte mit DÜNGUNGSEMPFEHLUNGEN (Ausschnitt).

Werbepostkarte für ELSÄSSISCHES KALI (Anfang 20. Jh.).

Werbepostkarte »TOD DEM UNKRAUT DURCH DÜNGUNG MIT KALKSTICKSTOFF« (vor 1939).

SCHAFMILCHSCHWEINEKUHPFERD als Zuchtziel der Deutschen Landwirtschaft, Werbepostkarte für die landwirtschaftliche Ausstellung in Düsseldorf (1907).

Überlebenswichtig für Ackerbaugesellschaften

Speisesalz ist für den Menschen lebensnotwendig. Vor dem Neolithikum mussten die Menschen, die von der Jagd lebten und sich wesentlich von Fleisch und Milch ernährten, ihre Nahrung nicht salzen. Die Nahrung enthielt meist mehr als die benötigte Mindesttagesdosis von zwei bis fünf Gramm Natriumchlorid (NaCl, Speisesalz). Mit dem Aufkommen der Tierhaltung und des Ackerbaus änderte sich die Versorgungssituation grundlegend. Tierhalter benötigten Salzlecksteine für das Vieh, von dem sie sich ernährten. Mit dem allmählich zunehmenden Verzehr von pflanzlichen Produkten nahm zudem die Versorgung der Menschen mit Speisesalz ab. Salzmangel aber kann Störungen von Kreislauf und Nervensystem, Übelkeit und Ermüdung, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe sowie eine gefährliche Austrocknung auslösen. Vor der Möglichkeit, Lebensmittel durch Kühlung haltbar zu machen, war außerdem die Behandlung mit Salz eine der wichtigsten Techniken, um Nahrung zu konservieren.

Die Bereitstellung von Natriumchlorid wurde also mit dem Aufkommen von Tierhaltung und Ackerbau für Menschen und Haustiere lebensnotwendig. Die Suche nach Salz begann. Die gezielte Verdunstung von Meerwasser ist dabei ein bedeutendes, seit Jahrtausenden vor allem in Gebieten mit Trockenzeiten praktiziertes Verfahren. Meerwasser, das auch NaCl enthält, wird verdunstet. Da die verschiedenen Salze im Meerwasser verschieden gut löslich sind, können sie in Kaskaden von Verdunstungsbecken voneinander getrennt werden. Sorgfältige Arbeit führt zu nur geringen Verunreinigungen mit anderen Salzen und kleinsten Mineralen (Tonmineralen) im Umfang von wenigen Prozent. Dieser Betrieb von Salzgärten in Trockengebieten hatte – abgesehen von den kleinräumigen Relief- und Bodenveränderungen an den Anlagen – wohl keine relevanten negativen Umweltwirkungen.

Auch an einigen niederschlagsreichen Flachküsten kann Salz oberflächennah gewonnen werden. So enthalten zeitweilig von Meerwasser überflutete Torfe an der Nordseeküste Salz. Salzsieder wuschen es aus dem Torf, fingen das salzreiche Wasser auf und erhitzten es in Siedepfannen, um es anzureichern. In Mittelalter und Frühneuzeit war dies ein gängiges Verfahren der Salzgewinnung an den Küsten der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks. Die Bezeichnung »Halligen« für die Siedlungshügel in der nordfriesischen Marsch resultiert aus der Salztorfnutzung durch die Bewohner (Hal = mittelhochdeutsch für Salz). Heute wird nur noch auf der dänischen Insel Læsø als besondere Attraktion für Besucher Salz aus Torf gewonnen (MIETH & BORK, 2009). Die Salztorfgewinnung hinterließ in den Marschen zahllose kleine, mit Grund- oder Meerwasser teilweise gefüllte Hohlformen und damit stark veränderte Böden. Archäologische Untersuchungen weisen nach, dass die Technik der Salzsiederei von Südosteuropa kommend in Mitteleuropa Einzug hielt. Menschen der frühneolithischen Lengyel-Kultur im heutigen Polen und im Mittelneolithikum lebende Menschen der Bernburger Kultur im heutigen Sachsen-Anhalt, der Wartberg-Gruppe in Hessen und der Schönfelder Kultur in Niedersachsen siedeten Speisesalz (FRIES-KNOBLACH, 2002: 5).

Bestimmte Gesteinsschichten enthalten Steinsalzlagen. In Mitteleuropa entstanden in der Zeit des Zechsteins vor etwa 255 Millionen Jahren mächtige Salzlager. Die hohe Auflast der seitdem ablagerten Gesteine verflüssigte die Zechsteinsalze und ließ sie in riesigen Salzdomen manchmal bis zur Oberfläche aufsteigen. Grundwasser löste dort Natriumchlorid, das in Bäche und Flüsse gelangte. Menschen schmeckten das salzige Wasser und begannen nach den Steinsalzlagern zu suchen, um sie dann unter Tage abzubauen. Nach dem Zechstein bildeten sich weitere Salzlager. Auch sie wurden später aufgepresst, unter anderem am nördlichen Rand der Alpen.

BAHNHOF DER 710 METER SOHLE des Kali- und Steinsalzbergwerkes der Bergwerksgesellschaft Mariaglück in Höfer bei Celle (HELMCKE, 1930, S. 589). unten Nachbau eines SALZSIEDEOFENS der Latènezeit (ca. 500 bis 50 v. Chr.) im Keltenpavillon in Bad Nauheim.

SALINE in Bad Münster am Stein bei Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz. (Postkarte, 1930er-Jahre)

In einigen mitteleuropäischen Landschaften mit oberflächennah anstehendem Steinsalz setzte der untertägige Abbau von trockenem Steinsalz früh ein. Im Jahr 1838 hatte Johann Georg Ramsauer, Leiter des Hallstätter Salzbergwerks im oberösterreichischen Salzkammergut, bei Grabungen in einem Gräberfeld im Hallstätter Hochtal ein Hirschgeweihfragment gefunden. Es war offenbar als Pickel am Hallstätter Salzberg verwendet worden. Moderne Untersuchungen mittels Radiokohlenstoffdatierung ergaben ein Alter der Hirschgeweihhaue von etwa 7000 Jahren, somit ist auch die Salzgewinnung mindestens so alt.

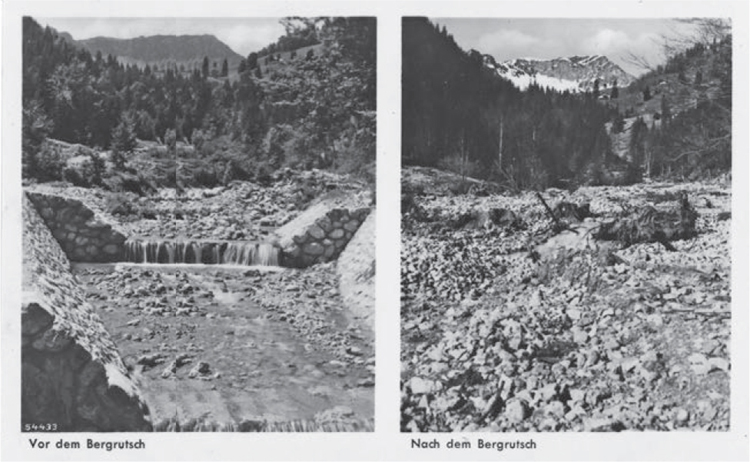

Während der Bronzezeit und der Vorrömischen Eisenzeit drangen Menschen tief in den Hallstätter Salzberg ein, um Salzsteine abzubauen. Murenabgänge, deren Auftreten wahrscheinlich durch die intensive bergbaubedingte Waldnutzung entscheidend begünstigt wurde, verschütteten um etwa 2300 v. Chr.1 die Eingänge des Salzbergwerks; wiederholt eindringendes Wasser brachte Stollen zum Einsturz und beendete vorübergehend den Salzbergbau. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert wurde der Abbau wieder aufgenommen. Prächtige römische Villen am Fuß des Salzberges bezeugen, dass die Salzgewinnung und der überregionale Salzhandel in den folgenden Jahrhunderten eine neue Blüte erreichten. Die negativen Auswirkungen des Salzabbaus und der Salzverarbeitung auf den Zustand der benachbarten Wälder und die Qualität der Fließgewässer im Tal werden beträchtlich gewesen sein.

Im frühen Mittelalter war der Bergbau zurückgegangen. Im Hoch- und Spätmittelalter sowie in der frühen Neuzeit brachten ausgereiftere Abbau- und Verarbeitungstechniken schwere und gefährliche Arbeit für viele Menschen und Wohlstand für einzelne in die Salzorte der Ostalpen wie Hallstatt, Bad Ischl, Hallein und Hall in Tirol. Landesfürstliche und klösterliche Betriebe lösten zunehmend die kleinen Familienbetriebe, die »Mitsieder«, ab. Die nasse Salzgewinnung ersetzte den über sechs Jahrtausende praktizierten trockenen Bergbau. Menschen gruben Höhlen in die Salzlagerstätten, fluteten sie und führten die entstandene salzreiche Lösung durch Holzrohrleitungen in die Täler, wo die Sole in großen Sudpfannen bis zur vollständigen Verdampfung des Wassers und der Kristallisierung des Salzes erhitzt wurde. Holzknechte schlugen das als Brennstoff benötigte Holz. Ausgefeilte Forstordnungen regelten Zugang und Nutzung zu Holz. Raubbau sollte verhindert werden. Schon in der frühen Neuzeit begannen damit die Bemühungen um eine Minimierung der negativen Wirkungen von Bergbau und Salzsiederei auch auf den Wasserhaushalt und auf die Intensität von Murenbildung und Erosion (SONNLECHNER & WINIWARTER, 2002). Der Bedarf nach Salz hatte organisatorische wie technische Innovationen zur Folge, aber auch Auswirkungen auf die Fiskalpolitik. Regierungen der frühen Neuzeit führten Salzmonopole ein, die zum Teil bis heute bestehen. Frankreich schuf bereits 1286 die Gabelle, eine verhasste Salzsteuer. Sie wurde erst mit der Französischen Revolution 1790 abgeschafft.

Salz wurde über Salzstraßen und Flüsse transportiert und zu den Verbrauchern gebracht. Schon im 9. Jh. wurde Hallstätter Salz über die Traun verschifft. Auf der Donau war Salz zeitweise die bedeutendste Fracht. (BAMBERGER & MAIER-BRUCK, 1967: 986) Die frühe Entwicklung von Venedig und Chioggia ist mit der Salzgewinnung verbunden, das in der Lagune hergestellte Salz begründete ihren Reichtum. Das mittelalterliche Königreich der Mali war auf dem Austausch von Salz und Gold aufgebaut. Salz fand sich in ausgetrockneten Seen in der Wüste und wurde mit Karawanen weit transportiert, es wurde in Gold aufgewogen, wie Montesquieu in seinem Werk über den Geist der Gesetze beschrieb: »So haben die Mauritanischen Karavanen, welche zu Tombouktou, am äußersten Ende Arabiens, Gold gegen Salz eintauschen, bei ihrem Handel kein Geld nötig. Der Mauritanier schüttet sein Salz auf einen Haufen, der Neger seinen Goldstaub auf einen anderen, und von beiden Seiten wird so lange zugelegt und abgenommen, bis man des Tausches einig ist« (MONTESQUIEU, [1748] 1804, 2: 291). Die Fußnote zu dieser Ausführung belegt eindrucksvoll, wie wichtig Salz war: »Wegen der häufigen Salznoth, die in Tombouktou entstehet, hat das Salz dort meistens einen hohen Preis und machet den vorzüglichsten Gegenstand des Handelverkehrs aus«(ebd.).

Heute macht sich eine gewisse Besorgnis breit, dass künftig Kriege wegen des Zugangs zu Ressourcen wie Wasser geführt werden könnten. Doch Macht ist nicht erst seit Beginn des 3. Jahrtausends mit dem Zugang zu strategisch wichtigen Ressourcen wie Salz verknüpft. Ressourcen bestimmten schon seit der Antike das Schicksal von Völkern.

Der Norden Chinas

Terrassen sind gebaute Kulturgeschichte. Nicht selten sind in ihnen ganz besondere Geheimnisse verborgen. Terrassen werden an Hängen vieler Landschaften der Erde oftmals seit Jahrhunderten, in seltenen Fällen nachweisbar seit Jahrtausenden garten- oder ackerbaulich genutzt. Manche Terrassen wurden von Menschen angelegt. Andere entstanden allmählich durch die Ablagerung von Bodenpartikeln, die Starkregen oberhalb abgespült hatten.

GARTEN IM NORDCHINESISCHEN LÖSSPLATEAU. Der verlagerte Löß wird durch Regentropfen verschlämmt, die feste, wenig wasserdurchlässige Kruste, die beim Trocknen entsteht, muss von Frauen in Handarbeit immer wieder aufgehackt werden.

Im nordchinesischen Lössplateau liegt etwa 300 km nördlich der alten Kaiserstadt Xi’an bei Yan’an eine Terrasse, die die Landnutzungsgeschichte der Region während der vergangenen fünf Jahrtausende exemplarisch widerspiegelt. Die Abtragung hat hier in das ehemalige Lössplateau bis zu 300 m tiefe Täler eingeschnitten. Zwischen ihnen liegen langgezogene Rücken mit steilen Hängen, in denen der Löss gelegentlich sichtbar ist. Inmitten der aus dem Pleistozän stammenden größten und mächtigsten Lössablagerungen der Erde entwickelte sich am Oberhang des Zhongzuimao, eines langgezogenen Rückens, eine schließlich 8 m hohe Terrasse.

Geoarchäologische Untersuchungen belegen, dass Mitglieder der frühneolithischen Yanshao-Kultur die natürliche Vegetation rodeten und größere Gärten anlegten. Damals lag an der Geländeoberfläche ein etwa anderthalb Meter mächtiger intensiv roter, lehmiger Boden. Er wurde in der früh- und mittelneolithischen Phase des Gartenbaus über mehrere Jahrtausende hinweg durch viele Starkregen vollständig abgetragen. Der unter dem Boden liegende hellgraue, kalkhaltige Löss gelangte dadurch an die Oberfläche. Er ist zwar nährstoffreicher, sein Wasserhaltevermögen ist jedoch geringer. Damit waren die in den Gärten gedeihenden Kulturpflanzen nach dem Abtragen des roten Bodens stärker der Trockenheit ausgesetzt. Die trockenheitsbedingte Grenze des Regenfeldbaus verschob sich durch die Bodenerosion nach Südosten in die etwas niederschlagsreicheren Gebiete.

Gesellschaftlicher Wandel in China

Wahrscheinlich schon vor mehr als 3500 Jahren entwickelte sich das chinesische Feudalsystem. Die Grundbesitzer, die ihr Land selbst nutzten oder verpachteten, blieben über lange Zeit in ihren Dörfern weitgehend autonom. Spuren früher harmoniegeleiteter Philosophie und Religion, insbesondere eines Ahnenkults, sind nachweisbar. Aus diesen bildeten sich spätestens ab dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert die Volksreligion des Daoismus und der mit einem strengen Sittenkodex verbundene Konfuzianismus. Ab dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert fasste der Buddhismus in China Fuß. Im 7. Jh. wurde er neben dem Daoismus zur wichtigsten Religion.

Ein absolutistischer, von einem Kaiser regierter Zentralstaat mit einem auf gelehrter Bildung beruhenden Beamtenapparat löste das Feudalsystem ab. In der Kaiserzeit von 221 v. Chr. bis 1911 n. Chr. war der Konfuzianismus Staatsdoktrin. Grundherren und Bauern verloren ihre Freiheiten und wurden vom Zentralstaat abhängig. Missernten führten, wie in allen Agrargesellschaften, immer wieder zu Hungersnöten. Erst im 19. Jh. erschütterten europäische Kolonialmächte mit ihren ökonomischen Interessen das chinesische Kaiserreich. Im Jahr 1911 brach es schließlich zusammen. Eine krisenreiche republikanische Zeit folgte, die in Verbindung mit dem Überfall Japans und dem Zweiten Weltkrieg der Kommunistischen Partei Chinas den Weg ebnete. Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus. Ein vollkommen andersartiges Agrarsystem resultierte aus den Reformen der 1950er-Jahre.

Etwa um 3000 v. Chr. änderte sich die Landnutzungsstruktur. Die Gärten wurden wesentlich verkleinert. Ein Garten war nur noch etwa 600 m2 groß. Die Grenzen zwischen den neuen, kleineren Gärten lagen entlang der Höhenlinien als schmale, von Gräsern und Kräutern bedeckte, ganz leicht erhöhte Säume. Oberhalb abgespülte Bodenpartikel lagerten sich an der Gartengrenze ab, da das Gefälle hier geringer war. So wuchs dort allmählich eine Terrasse auf. Vor etwa 4700 Jahren riss der konzentrierte Abfluss eines sehr heftigen Regens eine anderthalb Meter breite, kastenförmige Schlucht in diese Terrasse. Die Menschen konnten zunehmend auch mit den Abflüssen extremer Starkregen umgehen. Sie warfen per Hand Löss in die Schlucht, stampften diesen und häuften einen flachen Wall auf. Damit verhinderten sie, dass sich eine neue Schlucht in der Füllung der alten bilden konnte.

Über 3500 Jahre und alle gesellschaftlichen Wandlungen hinweg bis zum Beginn der kommunistischen Zeit wurde an der Terrasse auf dem Zhongzuimao nahezu unverändert Gartenbau betrieben. Der Boden wurde mit der Hand bearbeitet, bis in die 1950er-Jahre wurde kein Pflug eingesetzt. Die Terrasse wuchs langsam und beständig. Mitte des 20. Jh. erreichte sie eine Höhe von 7 m und eine Breite von 80 m. Die Terrassenentwicklung belegt, dass die beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den Landbau hatten. Kein einziger der zahlreichen extremen Starkregen tiefte über 3500 Jahre auch nur eine Rille ein. Die anthropogen geprägte Landschaft hielt stand, wahrlich eine erfolgreiche nachhaltige Bodenbewirtschaftung.

Diese nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens im Lössplateau endete 1958 mit der Massenkampagne »Großer Sprung nach vorne« der Kommunistischen Partei Chinas. 99% der Bauernfamilien wurden in Volkskommunen reorganisiert, riesigen Agrarstaatsbetrieben mit Tausenden bis Zehntausenden Mitgliedern (vgl. S. 152).). Das neue Agrarsystem führte zu einer Vergrößerung der Schläge und zu verminderter Aufmerksamkeit für Maßnahmen des Bodenschutzes. Die Bodenerosion explodierte erstmals im Sommer 1959. Von 1959 bis 2002 lagen in der Umgebung des Zhongzuimao die Bodenerosionsraten – ohne eine signifikante Erhöhung der Starkregenhäufigkeiten und -intensitäten – um das 50- bis 200-fache über denjenigen der Jahrhunderte vor 1959. (BORK & DAHLKE, 2006)

Um den Weitertransport des erodierten fruchtbaren Lösses und Schäden durch Ablagerung am Unterlauf des Gelben Flusses und an der Küste des Gelben Meeres zu mindern, wurden in den Auen der kleinen Flüsse unterhalb des Zhongzuimao (und in vielen weiteren Auen im Lössplateau) Erddämme ohne Durchlass oder gesicherten Überlauf angelegt. Ein großer Teil des abgetragenen Materials setzte sich in den Stauräumen oberhalb der Erddämme ab. Manche Reservoire füllten sich innerhalb von nur zwei bis drei Jahren. Dann wurden die Dämme überflutet und durch Erosion zerrissen. Neue, höhere Dämme wurden errichtet. Die Vorgänge von Verfüllung, Überflutung und Zerstörung wiederholten sich. Ein Erddamm unterhalb des Zhongzuimao war schließlich 17 m hoch. Immer wieder wurde versucht, die aufwachsenden ebenen Reservoirböden ackerbaulich zu nutzen. Doch fast jedes Jahr vernichteten die Abflüsse einen Teil der Kulturpflanzen in den Reservoiren.

Vor anderthalb Jahrzehnten begannen schließlich nationale Bemühungen um einen effektiven Bodenschutz. In der Umgebung des Zhongzuimao wurden ortsferne, schlecht zugängliche Oberhänge aufgeforstet und deren Beweidung untersagt – nicht immer erfolgreich. Wege wurden zu anderen, besser erreichbaren Oberhängen geschoben, um mit Maschinen hohe Terrassen für den Gartenbau anlegen zu können. Hier treten seitdem an den instabilen unbewachsenen Terrassenwänden neben Bodenerosion auch Rutschungen auf. An Mittelhängen etablierte Obstbaumkulturen bieten keinen Bodenschutz, da die Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird. In der Bilanz haben diese Maßnahmen die Bodenzerstörung weiter gefördert. Wie könnte sie gemindert werden? Eine an die lokalen Bedingungen angepasste Ausbildung in Bodenschutz für Bäuerinnen und Bauern, die dann die Verantwortung für ihren Boden übernehmen, könnte längerfristig die dramatische Bodenzerstörung mindern und eine neue Phase nachhaltiger Nutzung einleiten.

Durch NACHHALTIGEN GARTENBAU über mehr als 4.000 Jahre aufgewachsene TERRASSE bei Yanjuangou im nordchinesischen Lößplateau.

INTENSIVE BEWEIDUNG IN STEILLAGEN fördert starke Bodenerosion im nordchinesischen Lößplateau.

Spanien seit dem Neolithikum

Die Iberische Halbinsel wurde ab dem Neolithikum vielfältig genutzt. Zuerst dominierte Tierhaltung mit Ackerbau, danach wurden Ackerbau und Tierhaltung betrieben sowie Bäume genutzt. Diese Integration von Bäumen in die Landnutzung bereicherte entscheidend. In Abhängigkeit von der Lage und den lokalen Standortbedingungen wurden Eichen gefördert, Weinstöcke, Oliven-, Walnuss- oder Kastanienbäume gepflanzt. Die dreigliedrige Subsistenzstrategie erforderte eine komplexe Organisation und erhöhte zugleich die Ernährungssicherheit – Witterungsextreme wie Starkregen, Dürren und ungewöhnliche Nässe schädigten meist nur ein oder zwei Komponenten. (BUTZER, 2005: 1775)

In guten Jahren konnten die Oliven- und Weinerträge den Subsistenzbedarf übertreffen. Nach der Einführung der Ölpresse und von Techniken zur Herstellung von Wein konnten die Produkte, die nunmehr länger als Getreide haltbar waren, auch vermarktet werden. Das dreigliedrige System brachte damit neben einer Risikominderung ökonomische Vorteile. Die Voraussetzungen für die Entwicklung komplexer, strukturierter Gesellschaften mit Spezialisierung sowie (über-)regionalem Handel und Urbanisierung waren gegeben. Wein und Öl aus Palästina wurden bereits um 3200 v. Chr. in versiegelten Gefäßen vom ägyptischen Hof importiert – in einer Zeit starken Bevölkerungs- und ökonomischen Wachstums. Im 14. vorchristlichen Jahrhundert entstand ein vergleichbares Produktions- und Handelssystem in Griechenland. (BUTZER, 2005: 1775f.)

Überschüsse an Getreide, Wein oder Olivenöl in Verbindung mit Bergbau und Metallverarbeitung sowie die Verfügbarkeit von Holz für den Schiffsbau in einzelnen Regionen wurden die Grundlage eines Seehandels, der sich über das Mediterrangebiet und bis Indien erstreckte. Die dreigliedrige mediterrane Landnutzungskultur mit regional unterschiedlichen Produkten war Teil eines überregionalen ökonomischen Informations-, Produktions- und Handelssystems geworden, das auf der ungleichen räumlichen Verteilung von natürlichen und humanen Ressourcen beruhte. Soziale Ungleichheit war eine weitere Voraussetzung. Sklaverei und andere Formen von Zwangsarbeit waren Teil des Systems.

Längere Blütezeiten um 3000 v. Chr., 1300 v. Chr. und 100 n. Chr. wurden von Phasen des Niedergangs unterbrochen. Städte und Siedlungen wurden verlassen, die Agrartechnologie wurde wieder einfacher, die Kulturflächen kleiner. Entsprechend war auch das politisch-ökonomische System schlichter organisiert. Diese Entwicklung ist an vielen Orten nachweisbar. Die Zyklen waren menschgemacht, durch Kriege, Zerstörungen und Unruhen verursacht. (BUTZER, 2005: 1775ff.)

In günstig gelegenen Landschaften des Mittelmeerraumes mit fruchtbaren Böden begann bereits im Neolithikum oder in der Bronzezeit mit Waldrodungen und anschließender agrarischer Landnutzung ein gravierender Rückgang der Artenvielfalt und starke, bald ertragsmindernde Bodenerosion. Die weniger bekannte Entwicklung in Spanien zeigt, dass sich langfristig nachhaltige Tierhaltungssysteme auch sekundär bilden können, und ist daher besonders interessant. In den neolithischen agro-pastoralen Kulturen dominierte die Weidewirtschaft, Ackerbau hatte nur ergänzende Funktion. Pollen- und Holzkohleanalysen belegen, dass im späten Neolithikum und in der Bronzezeit mit der Beweidung eichenreicher Wälder, die auf Standorten mit geringer Bodenfruchtbarkeit wuchsen, und der Entnahme anderer Gehölzarten begonnen und die ursprüngliche Waldvegetation dadurch wesentlich verändert wurde. Bis zur Römerzeit besaßen die intensiv beweideten lichten, immergrünen Eichenwälder große Bedeutung. In der Spätantike ging die Bevölkerungsdichte in der Extremadura und im westlichen Andalusien zurück. Sukzession führte zu neuen geschlossenen Wäldern. (STEVENSON & HARRISON, 1992; CLÉMENT, 2008).

Ab 711 n. Chr. kamen große Teile der Iberischen Halbinsel unter arabische Herrschaft – aus Al Andalus kennen wir komplexe Bewässerungssysteme und eine hoch entwickelte gartenbauliche Bewirtschaftung; Flachs und Getreide sind neben Oliven vielfach nachgewiesen. Nach der Rückeroberung des südwestlichen Spaniens von den Mauren in der ersten Hälfte des 13. Jh. durch die Christen wurde die waldreiche Extremadura wieder besiedelt. Die spanische Krone überließ den Ritterorden von Alcántara, Calatrava und Santiago, die sich bei der Rückeroberung Verdienste erworben hatten, fast 20.000 km2 Land. Diese nutzten es vorwiegend als Waldweide. König Alfonso X. vergab weitreichende Privilegien an den 1273 gebildeten »Ehrenwerten Rat der Mesta«, eine Vereinigung von Schafzüchtern. Sie durften ihre Schafherden in sämtlichen Wäldern des Königs weiden lassen, ein Wanderweidesystem (Transhumanz) etablierte sich. Gegen Ende des 15. Jh. stellten sich die Territorien des »Ehrenwerten Rates der Mesta« als umhegte, parkartig beweidete Wälder mit etwa 2,7 Millionen Schafen dar. Im Sommer weideten sie im Norden, im Winter im Süden. Wolle war das wichtigste Produkt. In den eichenreichen Wäldern war ein silvo-pastorales Wirtschaftssystem entstanden. Es wird in Spanien als Dehesa und in Portugal als Montado bezeichnet. (CLÉMENT, 2008: 72ff.).

In weiten Abständen wachsende Korkeichen (Quercus suber) oder Steineichen (Quercus ilex) mit breiten Kronen dominierten; zwischen ihnen gediehen Gräser und Kräuter. Isoliert stehende Eichen produzieren bis zu zehnmal mehr Eicheln als in geschlossenen Wäldern wachsende. Von großer Bedeutung waren die Jagd und die Beweidung mit Ziegen, Schafen, Rindern und Schweinen. Trüffel und Honig wurden gesammelt, Feuerholz und Blattgrünfutter durch die regelmäßige Beschneidung der Eichen und die Entfernung aufkommender Gehölze gewonnen. Ein Teil des Holzes wurde verkohlt. Bis in das späte 20. Jh. war die Nutzung der Korkrinde ertragreich. In größeren Zeitabständen wurden, auch zur Beseitigung aufkommender Gehölze, in manchen Bereichen der parkartigen Eichenwälder Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen angebaut. (PLIENINGER et al., 2003; PLIENINGER et al., 2004; SCHAICH et al., 2004)

Der in den 1950er-Jahren beginnende sozioökonomische Wandel erfasste auch diese Hutewälder. Verbraucher ernährten sich anders; Importwaren verdrängten einheimische Produkte. Mit dem Verfall des Wollpreises verlor die Schafhaltung an Bedeutung. 1957 wurde die Afrikanische Schweinepest nach Portugal und Spanien eingeschleppt, mit gravierenden Folgen für die traditionelle Schweinehaltung. Die Einführung modernen Hochleistungsrassen, die in intensiver Weise gehalten werden, verhindert heute die Regeneration der Eichen weitgehend. Die zunehmende Versorgung mit Elektrizität und Gas beendete die Brennholz- und Holzkohlenutzung. Besser bezahlte Arbeitsplätze in den Industriegebieten Spaniens und der Europäischen Gemeinschaft begünstigten die Abwanderung und damit die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzung an Marginalstandorten, die sich wieder bewaldeten. Die Rodung von Eichenwäldern wurde in Spanien zeitweise staatlich gefördert. Der Anbau von Getreide und Gemüse für den internationalen Markt wurde durch Mechanisierung und neue Bewässerungssysteme ausgeweitet. Diese Anbauform ist aufgrund des hohen Wasserverbrauchs problematisch.

(SCHAICH et al., 2004: 117; CLÉMENT, 2008)

EICHENHUTEWÄLDER im Süden Spaniens.

Eine präkolumbianische Erfolgsgeschichte

Im Amazonastiefland gibt es hochwasserfreies festes Land »Terra firme« und regelmäßig überflutete Flussauen »Várzea«. In der Terra firme sind intensiv verwitterte und extrem nährstoffarme Böden weit verbreitet. Bis in die Mitte des 19. Jh. glaubte man, dass in der Terra firme die äußerst geringe Bodenfruchtbarkeit und in der Várzea Überschwemmungen das Aufkommen nachhaltig produktiver Ackerbaukulturen verhindert hätten. Berichte spanischer und portugiesischer Expeditionen, die seit dem späten 16. Jh. den Amazonas und seine Nebenflüsse befahren hatten, bestätigten diese Auffassung. Sie fanden in den Tieflandregenwäldern nur wenige Menschen.

Frühere Aufzeichnungen des spanischen Dominikanermissionars Caspar de Carvajal (ca. 1500–1584) wurden dagegen als wenig glaubwürdig eingestuft. Carvajal hatte die Expedition des Konquistadors Francisco de Orellana 1542 als Kaplan begleitet. Orellana und seine Besatzung durchfuhren auf der Suche nach Zimtbäumen und nach El Dorado, dem sagenhaften Goldland, als erste Europäer das Amazonastiefland von Westen nach Osten. Carvajal beschrieb Kriegstaktiken, Rituale und Gegenstände der vorgefundenen Kulturen. Er erwähnte kilometerlange Siedlungen mit jeweils Tausenden Bewohnern auf hochwassersicheren Flussterrassen – das klang wie ein Märchen. Auch die Schilderungen der Mitglieder einer zweiten spanischen Expedition, die der mordend durch Amazonien ziehende Lope de Aguirre im Jahr 1561 anführte, geben Kenntnis von intensiv genutzten Kulturlandschaften. (DENEVAN & WOODS, 2007; CLEARY, 2001: 80f.)