Die Ewigkeitskosten der Steinkohle

Am 21. Dezember 2018 endete mit der Schließung der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet. Seit dem Jahr 1792 werden die Abbaumengen verzeichnet, in den 227 Jahren seitdem wurden im Ruhrgebiet gut 9,9 Milliarden Kubikmeter Steinkohle abgebaut, an das Tageslicht befördert und verbrannt. Allein zum kriegsbedingten Höhepunkt der Produktion, im Jahr 1939 wurden in 151 Zechen 130 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Unter der Oberfläche gleicht die Region einem Schweizer Käse. Unter Städten und Dörfern, Straßen und Bahnstrecken, Äckern und Wäldern, Flüssen und Teichen liegen Hohlräume von rund 7,4 Mrd. m3 oder 7,4 km3. Würde man dieses riesige Volumen gleichmäßig über das ganze Ruhrgebiet mit seinen etwa 4.435 km2 verteilen, wäre eine 167 cm dicke Schicht abgetragen worden. Der Abbau erfolgte nicht gleichmäßig, daher betragen die Mächtigkeiten der Hohlräume lokal ein Vielfaches davon. (STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V., 2018, unveröffentlicht)

Ein Teil der bergbaubedingten Hohlräume ist mittlerweile eingesunken oder eingefallen. So stürzte beim Abriss der Tagesanlagen des 1905 stillgelegten Förderschachtes 4 des Steinkohlebergwerkes Vereinigte Maria Anna Steinbank in Wattenscheid-Höntrop ein schwerer Stahlblock etwa 40 m tief in den Schacht. Der ehemalige Schacht wurde daraufhin mit Schutt verfüllt. Wohnhäuser entstanden in der Umgebung. 1991 erfolgte eine Stabilisierung mit Betoninjektionen. Über der gesicherten Schachtfüllung wurde die Emilstraße, eine Sackgasse, angelegt. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2000 brach der Wendehammer der Emilstraße auf einer Fläche von rund 500 m2 ein. Eine Garage versank mit einem Fahrzeug in dem mehrere Zehnermeter tiefen »Krater von Höntrop«; am Folgetag verschwand eine weitere. 22 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Verfüllung mit ca. 7.500 m3 Beton kostete fast 6 Mio. Euro.

Auch in der Bottroper Zeche Prosper-Haniel stürzten immer wieder aufgelassene Schächte und Stollen ein. Dadurch entstanden Spannungen im hangenden, darüber liegenden Gestein, die sich ruckartig lösten und als leichte bergbaubedingte Erdbeben erhebliche Schäden verursachten: Die Geländeoberfläche sank ein, Hauswände rissen auf, Gebäude sackten oft einseitig ab und gerieten so in Schieflage, manche versanken vollständig. Allein in Bottrop traten von 2012 bis 2018 zehn von Bergbauunternehmen indirekt verursachte Erdbeben auf. Sie erreichten Stärken von bis zu 3,0 auf der Richter-Skala. Über die Weihnachtszeit des Jahres 2003 sank ein bewaldetes Gebiet in der Kirchheller Heide bei Bottrop ab. Grundwasser flutete die ausgedehnte Mulde, der Wald starb in dem neuen »Weihnachtssee« ab. (HARNISCHMACHER, 2012; HARNISCHMACHER & ZEPP, 2010)

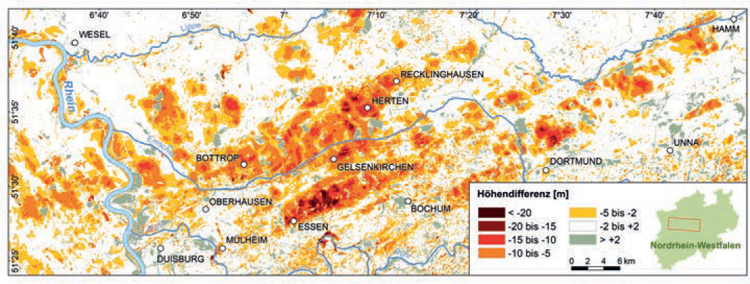

Bergsenkungen, die auf den ausgedehnten Steinkohlebergbau zurückzuführen sind, veränderten die Topographie des Ruhrgebietes auch an vielen anderen Orten – besonders seit der Mitte des 19. Jh. – merklich. Kartenanalysen und Vermessungen belegen, dass die Geländeoberfläche des Ruhrgebietes seit 1892 großflächig um bis zu 25 m abgesunken ist. Besonders stark sinken Gebiete in Bottrop, nördlich und nordöstlich des Stadtzentrums von Essen, in der Emscherniederung nordöstlich Gelsenkirchen, in Herten, im Südwesten von Recklinghausen sowie im Norden von Dortmund. Das Einsinken unbekannter Stollen beeinträchtigte immer wieder den Bahnverkehr im Hauptbahnhof Essen. (HARNISCHMACHER, 2012; HARNISCHMACHER & ZEPP, 2010)

Veränderungen der GELÄNDEHÖHEN im Ruhrgebiet vom späten 19. Jh. bis heute. Berechnungen und Graphik von Stefan Harnischmacher, Universität Marburs (2019).

Ein Gutteil – rund 40% – des Ruhrgebiets liegen heute etliche Meter unter dem Niveau des mittleren Grundwasserspiegels. Um zu verhindern, dass das Gebiet zu einem riesigen See wird, müssen mehr als 100 Pumpwerke dauerhaft Grund- und Oberflächenwasser in die eingedeichte Emscher fördern. Damit die Emscher überhaupt noch genügend Gefälle hat, um in den Rhein zu fließen, wurde ihre Mündung um etwa 10 km nach Norden verlegt, vom Duisburger in das Dinslakener Stadtgebiet. Nur durch die Eindeichung der Emscher auf etwa 40 km Länge sowie des Rheins bei Düsseldorf und Duisburg und nur durch das aufwendige Abpumpen großer Wassermassen auf »ewig«, das heißt, so lange der »Ruhrpott« für Menschen bewohnbar sein soll, bleibt das Gebiet trocken. Sonst wäre es wohl nur mehr als Heimstatt für Wasservögel geeignet.

Der Umgang mit Bergschäden ist eine bedeutende, gutartige Ewigkeitsaufgabe. Beständig treten neue Bergsenkungen auf, oft an Standorten, unter denen keine Hohlräume bekannt sind, denn viele der vor 1945 angelegten Stollen und Schächte sind in keiner Karte oder Skizze festgehalten worden.

Die GREGORSCHULE in Bottrop-Kirchhellen ist auf einer Seite um mehr als einen Meter abgesunken. Sie wird nach dem Ende der Bergsenkung im Herbst 2014 mit 120 hydraulischen Pressen über Wochen wieder in die Horizontale gehoben

Die eigens dafür gegründete RAG-Stiftung betreut Bergschäden auch nach Ende des Abbaus – jährlich gehen rund 25.000 Schadensmeldungen ein. Dafür wendete der Betrieb alleine im Jahr 2015 etwa 170 Mio. Euro auf, die Ewigkeitskosten betragen schätzungsweise 220 Mio. Euro pro Jahr. Bereits 2018 müssen rund 7.400 bekannte alte Bergwerkszugänge und ca. 30.000 ha Fläche mit oberflächennahen Abbauen gesichert werden. Die Reinigung von Gruben- und Grundwasser zum Trinkwasserschutz und das Management von Grund- und Oberflächen wasser zählen zu den weiteren Ewigkeitsaufgaben des Unternehmens. An fast 100 Standorten betreibt die RAG-Stiftung 2100 Messstellen, die kontinuierlich die Grundwasserqualität beobachten. Mehr als 20 Sanierungs- und Pumpanlagen mit über 80 Förderbrunnen bzw. Drainagen waren 2018 in Betrieb, ein ungeheurer Aufwand ist nötig, um das Ruhrgebiet bewohnbar zu halten (RAG, 2018). Auf »ewig« wird dadurch mehr Energie nötig, als aus der Kohle kam.

Die Gregorschule in Bottrop-Kirchhellen wird über ZWEI ACHSEN gehoben

Richland, Osjorsk und das heiße Erbe des Kalten Kriegs

Die kritische Masse für einen nuklearen Sprengkopf aus Plutonium, dem hochgiftigen, künstlich hergestellten Element 239 liegt bei etwa 6 Kilogramm. Derzeit gibt es auf der Welt etwa 2000 Tonnen, davon, jedes Jahr kommen etwa 70 dazu (CLARKE, 2006). Mit einer Halbwertszeit von gut 24000 Jahren bleibt das Schwermetall ein sehr langfristiges Erbe unserer Zeit. In ihrem Buch Plutopia hat Kate Brown die beiden großen Plutoniumfabriken Hanford im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA und Majak am südlichen Ural in der UdSSR erstmals vergleichend untersucht. Die dafür aus dem Boden gestampften Städte Richland und Osjorsk sind bis heute bewohnte Denkmäler einer jegliche Vorsicht vermissenden militärischen Mentalität, die im Namen der Sicherheit zu einer dauerhaften Bedrohung der Menschheit führte.

BANNER an der Hanford Site (WA, USA). Aufgenommen im Mai 2005 von Jan Wiederhold.

Einer der für Los Alamos typischen RINGE AUS ELEKTRORAFFINIERTEN WAFFENFÄHIGEM PLUTONIUM. Das Material hat eine Reinheit von 99,96%. Der Ring wiegt 5,3 kg und hat einen Durchmesser von ca. 11 cm, genug Plutonium für eine Bombe. Die Ringform erhöht die Kritikalitätssicherheit.

In Hanford wurden von 1944 bis 1987 rund 55 Tonnen Plutonium produziert, mehr als die Hälfte der gesamten US-Produktion stammt aus den neun Reaktoren am Columbia River. Die flüssigen Abfälle lagern bis heute in unterirdischen Tanks, als hochbrisante Mischung weitgehend unbekannter Zusammensetzung. Majak produzierte Plutonium ab 1948 – bis zur endgültigen Stilllegung 1990 wurden dort etwa 56 Tonnen waffenfähiges Plutonium produziert. Die Sedimente des Columbia River und seines sowjetischen Gegenstücks, der Techa, sind radioaktiv verseucht, auch noch Jahrzehnte nach dem Ende der Produktion, und sie werden das weiterhin sein, am Techa ist die Situation allerdings ungleich schlimmer.

Hanford gilt als die teuerste Altlast der USA. Seit 1989 wird sie saniert, das Ende der Aufräumungsarbeiten wird bei jeder neuen Prognose weiter in die Zukunft verschoben, je nach verfügbarer Finanzierung wird es jedenfalls bis 2062 dauern, bis die Gefahr eingedämmt sein soll. Ein Endlager für die dann immerhin transportierbar gemachten hoch radioaktiven Abfälle ist bislang nicht in Sicht.

Richland, die für die Familien der in Hanford Beschäftigten gebaute Stadt, und das für die sowjetische Atomanlage Majak gebaute Osjorsk waren einander erstaunlich ähnlich. Die Anlagen unterlagen strengster Geheimhaltung, das wirkte sich auf die Auswahl des Personals aus. Zuverlässigkeit ging vor. Richland sollte als Heimat von Kernfamilien dienen, die unverheirateten und daher mobilen Arbeiter(inne)n vorzuziehen waren. Der vergleichsweise gut bezahlten Arbeiterschaft wurde durch günstige Mieten der Eindruck vermittelt, sie hätte den sozialen Aufstieg in den Mittelstand geschafft. Das Freizeitangebot konnte sich sehen lassen, auch eine eigene Zeitung existierte. Zufriedene Arbeiter(innen) kündigen nicht. So lange sie blieben, war das Sicherheitsrisiko für den Verrat von militärischen Geheimnissen geringer. Durch das tägliche Einsammeln von Urinproben wurden sie andererseits selbst in Sicherheit gewiegt, was ihre Gesundheit anging.

Auch das sowjetische Osjorsk funktionierte als Insel von Konsum und städtischen Freizeitangeboten in einer an George Orwell erinnernden Blase von Geheimhaltung und Lügen. In Osjorsk gab es Fernsehapparate, Radios, ausländisches Schuhwerk, Kaviar. Dafür durften Einwohner die Stadt nicht einmal zu Familienfeiern verlassen.

Am 29. September 1957 kam es zu einem folgenschweren Unfall, doch auch dieser änderte nichts. Die Kühlung eines unterirdischen Tanks war ausgefallen, der radioaktive Inhalt eingetrocknet, ein Funke löste eine Explosion aus, die unter »Unfall von Kyschtym« in Expertenkreisen bekannt ist. Der Wind verbrachte radioaktiven Staub über 400 km nach Nordosten, 20.000 km2 wurden kontaminiert, obwohl 90% der Belastung auf dem Werksgelände verblieben. Diese Katastrophe wurde ebenso verschwiegen wie der »Green Run«, die absichtliche Freisetzung von radioaktivem Jod aus Hanford im Jahr 1949.

Karte der Gebiete, die durch den NUKLEARUNFALL VON KYSCHTYM kontaminiert wurden. Je kräftiger das Rot ist, desto stärker ist die radioaktive Kontamination. 1 Curie (Ci) entspricht 3,7· 1010 Becquerel (37 GBq).

»… wenn wir es gewusst hätten«

Der in Hanford für die Entwicklung von Messmethoden für radioaktive Belastung zuständige Chemieingenieur John W. [Jack] Healy erinnert sich in einem Interview 1994 an die absichtliche Freisetzung von radioaktivem Jod, den »Green Run« von 1949: »Jod galt damals als weniger gefährlich als andere Radionuklide. Es war ernst, aber nicht so gefährlich wie einige der anderen. Zum einen können die meisten Schilddrüsenkrebsarten behandelt werden. […] Und das größte Problem, wie sich auf lange Sicht herausstellte, war, dass Herb [Herbert M. Parker, Leiter der Abteilung für gesundheitliche Aspekte] und ich den Milch-Mensch-Pfad nicht sahen.«

Das Problem der Anreicherung von radioaktivem Jod-131 über die Nahrungskette war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es wurde erst nach dem schweren Unfall in der Atomanlage von Windscale im Nordwesten Englands am 10. Oktober 1957 erkannt. Healy wunderte sich damals, dass die Briten sehr niedrige Grenzwerte setzen, bis er den Grund dafür erfuhr. Auf Nachfragen bekräftigte er: »wenn ich nicht so ignorant gewesen wäre und den Luft-Gras-Kuh-Weg erkannt hätte, denke ich, dass der Green Run nie stattgefunden hätte. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine Biologie-Gruppe. Sie war damit beschäftigt, Jod an Schafe zu verfüttern. Aber niemand, der wirklich im Geschäft war, dachte an sowas […]. Eine von Parkers großen Sorgen galt den freilaufenden Tieren, nicht so sehr den Menschen, denn die herumstreunenden Tiere konnten durch das Fressen der Vegetation sehr hohe Dosen für ihre Schilddrüsen abbekommen.« [Übersetzung V.W. auf Basis von www.DeepL.com] (https://www.orau.org/ptp/Library/oralhistories/healy.pdf)

Der vermeintliche Wohlstand reichte aus, damit die Bewohner nichts von der Gefahr für ihre Gesundheit wissen wollten, der sie ausgesetzt waren. Die am stärksten verstrahlten wurden oft am schlechtesten überwacht und dekontaminiert. In beiden Städten sprachen sich die Einwohner lange nach dem Kalten Krieg sogar für einen neuen Reaktor und den Erhalt der Anlage aus: Das Recht, zu konsumieren, wohlhabend zu werden und es zu bleiben, war den Menschen in der unmittelbaren Umgebung wichtiger als weitgehend unbekannte Krankheiten und Spätfolgen.

Ihre Privilegien hatten einen hohen Preis. Die Menschen tauschten ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit ein gegen Statuskonsum und Wohlstand. Die Laboratorien des Kalten Kriegs waren auch Experimente zur Konsumgesellschaft. Richland war der Geburtsort der Konsum-Familie, ihrer Einfamilienhäuser und Garagen, ihrer Ziele und Sehnsüchte, ihres Fortschrittsglaubens und ihrer Loyalität zu Privilegien und Arbeitsplätzen. Strahlend erlagen sie der militärischen Sicherheitslogik und deren Menschenverachtung. Seitdem sind alle Menschen, ob sie es wollen oder nicht, BürgerInnen von »Plutopia«, einer Welt, aus der Plutonium und seine Gefahren nicht mehr entfernt werden können. (BROWN, 2013)

Nordseite der SCHANZE bei Düppel. Foto von Friedrich Brandt, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel (Idstedt Gedächtnishalle).

Werbung für LEIBNIZ-KEKS, Darstellung des Aushebens eines Schützengrabens. (Feldpostkarte, gelaufen am 3.1.1916)

»Vom siegreichen Vordringen in Rumänien«. Zensierte deutsche Postkarte des ERDÖLFELDS von Prahova (Ploies¸ti), Rumänien, vermutlich 1940/41.

PANZERFORT Loucin der Festung Liège (Lüttich), Belgien. (Postkarte aus dem 1. Weltkrieg)

Das GIFTGAS Turpinite als französische Waffe gegen als Insekten mit Pickelhauben dargestellte Deutsche. (Propagandapostkarte 1915)

BAHNHOF-SAAL in den Vogesen. (Postkarte aus dem 1. Weltkrieg)

Der Zugang zu Ressourcen ist Grundlage von Macht. Daher ist Natur Materie der Politik, seit es Politik gibt. Viele Umweltgeschichten dieses Buches könnten also auch in diesem Kapitel »2.6. Natur und Politik« Platz finden. Die wenigen hier versammelten beleuchten die vielfältigen Ausprägungen des Verhältnisses von Natur und Mensch und der Verstrickungen von Natur und Politik.

Natur- und Umweltschutz sind im Vergleich zu Wirtschafts- und Sozialthemen eine zweitrangige Politikmaterie. Den sozialen Bewegungen, die sich Ende des 19. Jh. formierten, verdanken wir den Beginn des Natur- und Umweltschutzes in Mitteleuropa. Von den ästhetisch orientierten Prinzipien des frühen Naturdenkmalschutzes ist der heutige Naturschutz weit entfernt, einige Schritte dieses Weges skizzieren wir.

Stehen imperiale Interessen hinter staatlichem Naturschutz, wie im Fall des Lhalu-Nationalparks in der tibetischen Hauptstadt Lhasa, ist dieser kritisch zu hinterfragen. Naturschutz wird wie so oft auch in diesem Fall als Trennung von Natur und menschlich überformter Umwelt verstanden und die indigene Bevölkerung im Namen des Naturschutzes von der Ressourcennutzung ausgeschlossen.

Naturschutz kann aus ökologischen Gründen nicht auf einzelne Flächen in öffentlichem Eigentum beschränkt sein. Behörden sind auf die Kooperation mit privaten Eigentümern angewiesen. Wissenschaftlich fundierte Direktiven werden benötigt, etwa wenn es um die naturgemäße Beweidung von Berghängen oder Feuchtwiesen geht. Wissenschaftliches Wissen ist zeitgebunden und immer vorläufig. Seine Umsetzung beendet zwangsläufig die Vorläufigkeit. Der Kampf gegen Eichen auf privaten Weiden in Kalifornien, der sich im Laufe von Jahrzehnten zu einem Kampf für den Schutz der Eichen wandelte, regt zum Nachdenken über die Rolle von Experten an.

Ob Meer oder Fluss – auch vor Gewässern macht die Politisierung nicht Halt. Wer wo mit welcher technischen Ausrüstung wie viele Gelbe Quakfische im Gelben Meer fangen konnte und welche Märkte ihm offenstanden, war Gegenstand eines Kampfes um Hegemonie zwischen China und Japan. Die Gelben Quakfische wurden dabei massiv dezimiert.

Macht über die Natur zu demonstrieren, war (und ist) eine Möglichkeit, politische Macht zu artikulieren. Schon Jean-Jaques Rousseau wetterte in sozialreformatorischer Absicht gegen diejenigen, die in Glashäusern der Natur zur Unzeit geschmacklose Früchte abtrotzten. Wir diskutieren Macht über die Natur am Beispiel der Rheinregulierung nach den Plänen von Johann Gottfried Tulla.

Die Wirkungen der Dynamik eines großen Stroms auf Kriegshandlungen und Schlachtenglück an den Ufern und im Wasser lassen sich für die Donau erzählen, eine über Jahrhunderte umkämpfte Grenze. Eis, Hoch- und Niedrigwasser sind Faktoren, die zu ignorieren sich niemand leisten konnte. Die Donau blieb neutral: Ihre Dynamik konnte sich für Belagerte und Belagernde, für habsburgische wie osmanische Truppen als Glück oder Unglück erweisen.

Krieg ist in vielerlei Hinsicht negativ für die Umwelt. Die Wirkungen beginnen bei der Ressourcenextraktion für kriegswichtige Materialien. Diese zeigen wir für Salpeter, der als Bestandteil des Schießpulvers schon in der Frühen Neuzeit eine begehrte Ressource war, in Konkurrenz zu seiner Verwendung als Dünger.

Fallstudien zu zwei Diktaturen des 20. Jh. verdeutlichen, wie der Drang nach totaler Kontrolle über Menschen und Natur totale Zerstörung nach sich ziehen kann. Die nationalsozialistische Diktatur zeigt auch die Janusköpfigkeit solcher Regime. Der deutsche Wald wurde einerseits ideologisch überhöht und andererseits der Kriegsmaschinerie bedenkenlos geopfert. In den Konzentrationslagern wurde Natur zum Hilfsmittel der Folterknechte. Ergebenheit gegenüber einem Diktator führte in China zusammen mit Kontrollfantasien zur größten durch Menschen jemals verursachten Hungerkatastrophe und zu Umweltproblemen, die bis heute bestehen.

Demokratie und die mit ihr verbundene Meinungsfreiheit schützen allerdings nicht vor kriegsbedingten Umweltzerstörungen, wie der Einsatz des Herbizids Agent Orange durch US-Truppen zeigt. Die Belastung mit Dioxin hat langfristige Effekte auf Menschen und ihre Umwelt.

Die Politik der USA war im 20. Jh. imperialistisch, ob in Korea oder Vietnam, ob beim Rennen um die erste Wasserstoffbombe oder den Kampf um die symbolische Hoheit im Weltall und auf dem Mond. Der Kalte Krieg führte nicht nur zu weitgehender Umweltzerstörung auf Schlachtfeldern und beim Uranabbau in den Reservationen etwa der Navajo, sondern auch zum Entstehen einer gegen Umweltzerstörung und Krieg gerichteten Bewegung. Mit dem ersten Earth Day 1970 etablierte sich in den USA eine zunächst erfolgreiche Massenbewegung.

Ob internationale Gewässer oder Feuchtgebiete, ob Regulierung oder Modernisierung auf Kosten von Menschen und Natur, politische Interessen und Machtkalküle sind umweltwirksam. Das gesellschaftliche Projekt der nachhaltigen Entwicklung wird ohne Berücksichtigung dieser Dimension nicht erfolgreich sein.

Das GREENPEACE-SCHIFF Rainbow Warrior im Hafen von Genua im Juni 2006.

»QUAKKARTE« des Kernenergiekritikers Wilfried Zeckai (1980).

ZWÖLFHUNDERTJÄHRIGE EICHE in Thüringen. (Postkarte; gezeichnet 1909, gesendet 1919)

Ein besonders prägnantes Beispiel POLITISIERTER NATUR. (Postkarte, gelaufen 1934)

Ausbringung von ENTLAUBUNGSMITTELN am 26. Juli 1969 im Mekong-Delta (Vietnam) durch einen Hubschrauber der US-amerikanischen 336. Aviation Company.

WACHTURM im Konzentrationslager Auschwitz II (Birkenau).

Wurzeln und Entwicklung des Naturschutzes in Deutschland

Mit den im 18. Jh. in Europa aufkommenden Gelehrtengesellschaften und wissenschaftlichen Akademien wuchs die ökonomische und naturwissenschaftliche Forschung. Der merkantilistische Staat als Akteur ging mit Natur planerisch um. Dies führte auch bei der Waldnutzung zu einem Paradigmenwechsel, der sich in dem bereits 1713 von Carl von Carlowitz geprägten Begriff der »nachhaltigen Forstwirtschaft« und 1816 in der Gründung des Forstwirtschaftlichen Instituts im sächsischen Tharandt artikulierte. Wald war fortan da, um Holz zu produzieren; Nebennutzungen wurden bekämpft. Die Bauern, deren gemeinschaftliche Nutzungsrechte einer Maximierung des Holzertrags entgegenstanden, wurden vertrieben.

»Wir alle brauchen nicht nur Brot, sondern auch Schönheit, Orte zum Spielen und zum Beten, wo die Natur uns heilen und aufmuntern und unserem Körper und unserer Seele gleichermaßen Kraft verleihen kann.« John Muir (zitiert in STEINER, 2011: 4)

Für die städtischen Arbeiterinnen und Arbeiter des 19. Jh. war die ländliche Natur nicht mehr Produktions-, sondern Erholungsraum. Organisierte sportliche Aktivitäten sowie Wanderungen »in der Natur« begannen. Der Österreichische Alpenverein (1862), der Schwarzwaldverein (1864), der Taunus Club (1868) und der Deutsche Alpenverein (1869) wurden gegründet. Tourismus wurde zum Wirtschaftsfaktor; häufig aufgesuchte Landschaften wurden dafür massiv verändert. Forderungen zum Schutz der »ursprünglichen Natur«, der »gestalteten Natur« der Gärten und gesamter Kulturlandschaften kamen auf. Der Tierpräparator und Museumspädagoge Philipp Leopold Martin (1815–1885) legte ein umfassendes Natur schutzkonzept vor und prägte 1871 erstmals den Begriff »Naturschutz« (Koch & Hachmann, 2011). Um 1900 konstituierten sich Organisationen von Naturfreunden in Österreich und Deutschland, die sich vehement gegen Veränderungen der Kulturlandschaften durch die Industrie, das Wachstum der Städte und die Verkehrsinfrastruktur sowie gegen den stark erhöhten Flächenbedarf des Militärs wandten. (RÖSCHEISEN, 2005: 44–47)

Die LORELEY am Mittelrhein – die Wiege des Naturdenkmalschutzes.

Der Professor für Klavier und Orgel Ernst Rudorff (1840–1916) gründete 1904 den »Bund Heimatschutz« zur Bewahrung von Sitten, Gebräuchen und Landschaften (RUDORFF, 1880; BFN, 2006: 2). Dieser und ähnliche Versuche, zivilisationskritisch-romantische und vorindustriell-feudale Wertvorstellungen zum »Schutz der Heimat« mit denjenigen zum »Erhalt der Natur« zu verbinden, erwiesen sich nicht als tragfähig. Die Interessen von Naturschützern blieben darin peripher. Sie organisierten sich daher bald in Naturschutzvereinen, deren zentrale Strategie im Kauf kleiner Flächen oder einzelner Kulturlandschaftselemente (»Naturdenkmale«) bestand, die dann geschützt wurden. Landkäufe durch den 1909 gebildeten Verein »Naturschutzpark« ermöglichten 1921 die Etablierung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. Naturschutz schützt in Europa meistens Kultur: Die Erhaltung von Heideflächen, also von Auswirkungen traditioneller Nutzung als Weiden, stand im Fokus. Geschützt wurde eine Kulturlandschaft. (RÖSCHEISEN, 2005: 44–47; BFN, 2006)

Ein Meilenstein des deutschen Naturschutzes ist die 1904 vom Botanikprofessor Hugo Conwentz (1855–1922) vorgelegte Denkschrift »Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung«. Er wurde daraufhin 1906 zum Leiter der neuen »Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen« berufen. Ihre Aufgaben bestanden in der Dokumentation der Naturschätze, Forschung und Beratung. Conwentz baute rasch ein Netzwerk ehrenamtlicher Kommissionen und Beratungsgremien auf, aus denen sich »Stellen für Naturdenkmalpflege« entwickelten. Zu geringe Ausstattung und Kompetenzen der Staatlichen Naturschutzstellen vermochten wenig gegen den Landnutzungswandel zu Ungunsten naturnaher Standorte auszurichten. Der Dichter Herrmann Löns verhöhnte 1911 den »conwentzionellen Naturschutz« als »Pritzelkram«; Conwentz habe die »Naturverhunzung en gros« nicht verhindert. (KNAUT, 1993; UEKÖTTER, 2003: 35; BFN, 2006: 3)

»Tritt dem Bund NATURSCHUTZ in Bayern bei!« (Werbepostkarte des 1913 gegründeten Bund Naturschutz)

Naturschutz wurde zur Gesetzesmaterie. 1888 war das Reichsvogelschutzgesetz in Kraft getreten. In der Weimarer Verfassung von 1919 waren der Schutz und die Pflege von Natur und Landschaft durch den Staat unverbindlich verankert. Das 1920 erlassene Preußische Feld- und Forstpolizeigesetz ermöglichte die Ausweisung von Naturschutzgebieten. Als Erstes wurde 1921 das Neandertal bei Düsseldorf unter Schutz gestellt. (BFN, 2006: 4)

1922 übernahm Walther Schoenichen (1876–1956) die Leitung der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Er stand dem völkischen Flügel der Naturschützer nahe, für den »intakte« Natur Grundlage für »gesundes Volkstum« war (SCHMOLL, o. J.). Schoenichen mangelte es an Fachkenntnis. Er bewunderte die gepflanzten Hutewälder mit ihren knorrigen Eichen und Buchen als »Urwaldwildnis«.

Während im frühen 20. Jh. zivilisationskritische Romantiker wie Ernst Rudorff und nüchterne Naturwissenschaftler wie Hugo Conwentz um den »richtigen« Naturschutz stritten, konkurrierten in der nationalsozialistischen Zeit der »Reichslandschaftsanwalt« Alwin Seifert (1890–1972) mit Landschaftsarchitekten wie Heinrich Wiepking-Jürgensmann (1891–1973). Der organisierte Naturschutz blieb über Jahrzehnte »national, staatshörig, konservativ und elitär« (UEKÖTTER, 2003: 35f.).

1933 erfolgten die Gleichschaltung der Naturschutzverbände und der Ausschluss der jüdischen Mitglieder. Das 1935 von Reichsforst- und -jägermeister Hermann Göring durchgesetzte Reichsnaturschutzgesetz regelte erstmals den Ausgleich nach Eingriffen durch private Personen – nicht jedoch durch Großvorhaben des Staates. Für »jagdbare« Tiere galt das Gesetz nicht. Zwar war es aus naturschutzfachlicher Sicht fortschrittlich und in Westdeutschland bis zum Erlass des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 1976 nahezu unverändert gültig. Die Präambel zeigt jedoch deutlich den ideologischen Charakter des Gesetzes: Erst die »Umgestaltung des deutschen Menschen« hätte die »Vorbedingungen für wirksamen Naturschutz« geschaffen. Die Institutionen des Naturschutzes dienten der ideologischen Sicherung der nationalsozialistischen Herrschaft, nicht dem Schutz der Natur. (BFN, 2006: 4f.; RADKAU & UEKÖTTER, 2003; RADKAU, 2011: 96ff.; SCHMOLL, o. J.)

In den 1960er- und 1970er-Jahren begann in der Bundesrepublik Deutschland ein von Luftverschmutzung, Atomkraftwerken und dem Kampf gegen Aufrüstung und das Establishment stimulierter Umbruch (RADKAU, 2011). Die Umweltpolitik der von Willy Brandt geführten sozial-liberalen Koalition und die Gründung der Partei DIE GRÜNEN holten die Naturschutzinstitutionen aus ihrem Dornröschenschlaf. Bis dahin hatten sie auf die Erhaltung von Kulturlandschaftselementen und bedrohten Tier- und Pflanzenarten gezielt. Prozessschutz statt Objektschutz wurde danach zur Maxime. Es galt, der Natur ihren Lauf zu lassen. Trotz dieses Umbruchs ist die Segregation, die Orientierung an einzelnen zu schützenden und spezifisch zu nutzenden Raumausschnitten, Basis des Naturschutzes geblieben. So verwundert es nicht, dass Schneider (2004: 7–8) den postmodernen, staatlichen Naturschutz als ahistorisch, asozial, autoritär und in der »Tradition patriarchal strukturierter Allegorien über die Natur« verharrend charakterisiert. Ob der Naturschutz eine Zukunft hat? Nicht als Segregationsideologie, aber als wichtiger Teil einer umfassenden Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft.

Früher Naturschutz in den USA

Mitte des 19. Jh. erfasste der kalifornische Goldrausch das Yosemite-Tal in Kalifornien. Die US-Armee begann dort indigene Bewohner zu jagen. Aufzeichnungen dieser Gefechte und erste Touristen machten die überwältigend schöne Landschaft bekannt; kommerzielle Interessen erregten bald Besorgnis. Nach Forderungen durch prominente Persönlichkeiten beschloss der US-Kongress 1864 die Unterschutzstellung: Als Park des Bundesstaates Kalifornien wurde Yosemite zum ersten größeren von der Bundesregierung der USA unter Schutz gestellten Gebiet, das dem Naturschutz und dem Naturerleben diente. 1872 folgte Yellowstone in Wyoming. Der Naturenthusiast und Universalwissenschaftler John Muir (1838–1914) förderte die Naturschutzbewegung in den USA wesentlich. Er gründete 1892 gemeinsam mit anderen den Sierra Club, eine bis heute bedeutende Naturschutzorganisation. Präsident Theodore Roosevelt sorgte 1906 auf Anregung Muirs für die Vergrößerung, Rückübertragung in die Bundeszuständigkeit und Ausweisung als Nationalpark. (BOWLER, 1997: 208f.; WORSTER, 2005; STEINER, 2011)

Das Lhalu-Feuchtgebiet in Tibet

»Bang mdzod phyi ma« (Schatzkammer im Freien) nannte die tibetische Regierung noch Anfang des 20. Jh. das Lhalu-Feuchtgebiet im Nordosten der Hauptstadt Lhasa. Ein eigenes Büro für Grasmanagement kümmerte sich um die Ernte des Riedgrases für die Pferde in Regierungsdiensten. Wächter waren rund um das Moor verteilt, Aufsichtspersonen aus dem nahegelegenen Dorf für die Ernte verantwortlich. Die nötige Arbeit wurde von Dorfbewohnern als Steuerleistung erbracht.

Bis in die 1950er-Jahre stand das Wasser im Feuchtgebiet zeitweise hüfthoch, das Riedgras wuchs übermannshoch. Das Riedgrasland war mit kleinen offenen Seen und Quellen durchsetzt. Bei der Ernte ließ man rund um diese einen Ring aus Gras stehen, damit niemand hineinfiel. Grassoden dienten als Baumaterial, und der dicke oberste Bodenhorizont aus Torf (tibetisch: lama) lieferte getrocknet kostbaren Brennstoff. Von März bis Mai, wenn der Wasserstand am niedrigsten lag und Insekten die Ernte weniger erschwerten, durfte »lama« gestochen werden. Aufseher sorgten dafür, dass die Stiche jährlich ihre Position wechselten. Daneben wurden im Frühjahr an bestimmten Plätzen Dämme aus Torf errichtet, die das Wasser daran hindern sollten, rasch in den Kyichu-Fluss abzufließen. Das vergrößerte die Schilfproduktion im unteren Teil des Feuchtgebietes. Zu Beginn der Regenzeit wurden die Dämme wieder abgetragen. Die in der Umgebung lebenden Familien mussten sich zudem an der jährlichen Räumung des »Sandkanals«, eines Sedimentabscheiders für zwei Flüsse mit hohen sommerlichen Sedimentfrachten, beteiligen.

Dieser Sandkanal wurde Anfang der 1970er-Jahre zugeschüttet, um Bauland für die Stadterweiterung von Lhasa zu gewinnen. Zwei stark Sediment führende Flüsse wurden an die Nordostecke des Gebietes umgeleitet. Schnell wurde dieser Teil des Moors unter einer Sandschicht begraben. Die 20 Jahre später gegrabenen Rückhaltebecken erwiesen sich als zu flach, der Sand breitete sich weiter aus. Später sollte ihn die lokale Bevölkerung zum Teil abbauen und als Baumaterial verkaufen. Zeigt sich an Lhalu eine typische Geschichte von Nutzungswandel durch Modernisierung?

Im März 1959 war außerdem der tibetische Aufstand gegen die chinesische Herrschaft gescheitert, der Dalai Lama geflohen. Die Aufständischen wurden zu Zwangsarbeit verurteilt. Eines der mit Zwangsarbeitern durchgeführten chinesischen Projekte war die Trockenlegung des Feuchtgebietes. Die chinesische Führung wollte die Bedeutung der bisherigen Nutzung nicht wahrnehmen: Für die Han-Chinesen handelte es sich um ein großes Stück unproduktiven Sumpfes, der – trockengelegt – als Getreideanbaufläche produktiv werden würde. Zwangsarbeiter gruben zwei Hauptkanäle und eine Reihe kleiner Seitenkanäle entlang der künftigen Feldgrenzen. Nach drei Jahren wurde das Gebiet als ausreichend trocken für Getreidebau eingeschätzt. Es erwies sich jedoch als völlig ungeeignet und die Versuche wurden in den späten 1960er-Jahren eingestellt – die Trockenlegung war allerdings unumkehrbar. Sie wurde fortan als heroisches Projekt der Urbarmachung eines unfruchtbaren Sumpfes gefeiert, bei dem Soldaten der Volksarmee mit von Blutblasen bedeckten Händen für den kommunistischen Sieg über eine feindliche Natur erfolgreich geschuftet hatten. Diese Art Mythos war zentral für die kommunistische Ideologie: Im Kampf gegen die Natur sollte der kommunistische Mensch geschaffen werden; aus einer tibetischen Wildnis sollten moderne, nach wissenschaftlichen Grundsätzen bewirtschaftete, zivilisierte chinesische Felder werden.

Sandablagerungen am rechten Rand des LHALU-FEUCHTGEBIETS, eingerahmt von der Stadt Lhasa.

Getreidebau blieb unmöglich, die Gewinnung von »lama« hingegen boomte in den 1960er- und 70er-Jahren weiterhin. Bis zum Aufstand waren nomadische Viehhalter in die seit den 1940er-Jahren wachsende Stadt Lhasa gekommen und hatten getrockneten Yakdung als Brennstoff verkauft. Derartige individuelle Wirtschaftstätigkeit war unter kommunistischer Herrschaft verpönt. Das Ausbleiben der Yakfladen führte zu Brennstoffmangel, und so begann die vermehrte private Gewinnung von Torf im inzwischen trockengelegten ehemaligen Feuchtgebiet. Am stadtfernen Rand wurde ein Granitsteinbruch angelegt; Staub und Lärm ließen Anrainer (vergeblich) protestieren. Die Armee hatte das Jagdrecht, aber auch Privatpersonen betrieben illegale Jagd auf die noch immer zahlreichen Zugvögel. Der Schwarzhalskranich (Grus nigricollis) verschwand.

Mitte der 1980er-Jahre wurde das Land im Zuge ökonomischer Reformen reprivatisiert, nur um es anschließend als Bauland zu requirieren. Wieder wurde ein Stück Feuchtgebiet drainiert – bis 1996 war nahezu das gesamte landwirtschaftliche Land in seiner Umgebung als Bauland ausgewiesen. Für die nun landlosen ehemaligen Bauern wurden Rinder aus Ostchina importiert, Lhalu bot sich als Weideland an. Teile des ehemaligen Moores wurden für den Gemüseanbau genutzt, Fischteiche angelegt und für Touristen Reitausflüge angeboten. Diese Nutzungen wurden allerdings zunehmend eingeschränkt, denn ein neues staatliches Paradigma geriet mit den ökonomischen Plänen in Konflikt: Mitte der 1990er-Jahre wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt. Es war zu diesem Zeitpunkt nur mehr halb so groß wie zur Zeit der Riednutzung. Dazu war es weitgehend ausgetrocknet.

1992 war mit Mitteln des UN World Food Programms der »Mittelkanal« gebaut worden, der am südlichen Rand von Lhalu verläuft. Diese als Stadtverschönerung geplante Maßnahme hatte weitere tief greifende Wirkungen auf die Feuchtgebietsreste. Der Wasserspiegel im Kanal liegt tiefer als das Moor, 70% des verbliebenen Gebietes wurden so ausgetrocknet.

Paradoxerweise wurde gleichzeitig mit der faktischen Austrocknung Lhalu erstmals offiziell als Feuchtgebiet wahrgenommen. Der Weg in eine wünschenswerte, moderne Welt führte nun über den Naturschutz. Das »TAR Environmental Protection Bureau« (EPB) untersuchte erstmals 1995 das Gebiet. 1997 bis 1998 verbot die lokale Abteilung des EPB eine weitere Gewinnung von Ackerland, das Waschen von Wäsche, die Gewinnung von Torf für Rasen, das Fischen und den Anbau von Feldfrüchten. 7500 Kiefern und Weiden wurden entlang des Hauptkanals gepflanzt, das Reiten wurde verboten. Mehr als 20 Tafeln, die das Naturschutzgebiet ausweisen, wurden aufgestellt. Für 12 Millionen US-Dollar wurde ein Zaun um den kläglichen Rest des Feuchtgebiets errichtet. Durch Demarkation sollte »Natur« produziert werden, die Nutzungsgeschichte musste dafür verdrängt werden. In radikaler Umkehr der Ideologie der 1960er-Jahre galt es nun als kommunistisches Projekt, »Wildnis« zu schützen. Diese war allerdings nicht mehr vorhanden: Getreide wurde angesät, um die durch die Trockenlegung verschwundenen Zugvögel anzulocken, eine zeitlose, von Menschen unberührte Landschaft sollte konstruiert, die Nutzungsgeschichte vergessen werden.

Warum ist dies so wichtig? Naturschutz ist hier zutiefst politisch. Lhalu dient als Argument nationalistischer Ansprüche von chinesischer und (exil-)tibetischer Seite. Letztere argumentiert, dass Tibeter als Buddhisten mit der Natur in Harmonie gelebt hätten, während unter chinesischer Herrschaft die Natur zerstört worden sei. Die chinesische Regierung setzt diesem Argument »modernen« Naturschutz entgegen, um die tibetische Kulturgeschichte von Lhalu zu überschreiben. Die neu geschaffene Wildnis ist Teil des Programms der Assimilierung der autonomen Provinz Tibet. (YEH, 2009)

Der von der chinesischen Regierung errichtete ZAUN um das Lhalu-Feuchtgebiet verhindert die früher üblichen Nutzungen. Er wird von Anrainern selbst als Ressource betrachtet, wie die FEHLENDEN ZAUNFELDER in der großen Abbildung zeigen.

Wissenschaft und Weideland in Kalifornien

Vor 1870 waren Rinder und auch Schafe in einem saisonalen Zyklus durch die Landschaften Kaliforniens gezogen. Den Winter verbrachten sie auf Wiesen im Tal, Frühling und Herbst in den Ausläufern der Wälder, den Sommer in den Nadelwäldern und Almen der Höhenlagen. Während der 1870er- und 1880er-Jahre konsolidierten mächtige Agrarkonzerne von San Francisco aus – unter effektiver Nutzung der neuen Verkehrsnetze und der technischen Innovation des Stacheldrahts – ihre Kontrolle über die fruchtbaren landwirtschaftlich genutzten Täler. Sie beeinflussten die Gesetzgebung, wodurch Ackerbau gegenüber Viehhaltung priorisiert wurde. Damit waren die weiträumigen Weidezyklen nicht mehr möglich. Die hoch gelegenen Wälder wurden unter staatlichen Schutz gestellt, die Täler intensiv ackerbaulich genutzt. Den Viehhaltern blieb nur noch die trockene mittlere Höhenstufe. Sie sahen sich fortan der schwierigen Aufgabe gegenüber, eine tragfähige Viehhaltungsindustrie auf eichenreichem Grasland aufzubauen, das sonst niemand nutzen wollte.

Doch die Viehhalter erhielten Hilfe aus der Wissenschaft. Arthur Sampson, der erste Professor für Weidemanagement an der Universität von Kalifornien, nutzte das ländliche Fortbildungsprogramm seiner Universität, um eine seiner Meinung nach naturschutzorientierte Nutzung der im Privatbesitz befindlichen laubholzbestandenen Weiden der mittleren Höhenstufe durchzusetzen. Bis zum Ende der 1930er-Jahre wurden – entsprechend den Forschungsergebnissen – in fast allen Bezirken Kaliforniens Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Gehölzen in Grasland ergriffen, indem jährlich kontrollierte Feuer gelegt wurden.

In den 1950er-Jahren stieg der Bedarf an Fleisch. Viehhalter suchten nach Möglichkeiten, die Produktivität ihrer Weiden zu steigern. Eine eben gegründete, von der University of Califonia in Davis betriebene Forschungsstätte wurde zum Zentrum einer neuen Vision wissenschaftlich geplanter Viehhaltung. Das Land sollte regelrecht transformiert werden, »unordentliche« grasreiche, mit einzelnen Bäumen bestandene Flächen sollten geordneten, homogenen Weiden zur Erzeugung von Tierfutter weichen. Die Produktion sollte massiv gesteigert werden, das knappe Wasser möglichst hochproduktiven Futtergräsern zugutekommen. Auf der Hopland-Versuchsfarm wurden dafür große Flächen von Gehölzen »befreit«. Zehntausende Eichen wurden mit Herbiziden behandelt und verbrannt. Die Forscher säten danach Grassamen und beobachteten deren Produktivität. Der Wasserhaushalt wurde untersucht, da Eichen verdächtigt wurden, in erheblichem Maße Bodenwasser zu verbrauchen. Zunächst stieg die Produktivität auf den eichenfreien Versuchsflächen tatsächlich an, und die lästigen Gehölze schienen dauerhaft vertrieben. Mit einer Kombination aus schweren Maschinen, kostengünstigen Chemikalien und kontrolliertem Abbrennen konnten – das schien der Versuch bewiesen zu haben – Viehzüchter ihr Land schnell und kostengünstig in homogene Hochertragsweiden verwandeln.

Schafe weiden zwischen Baumstümpfen. KAHLSCHLAG wurde für die kalifornischen Weiden von Experten empfohlen.

Informationsmaterialien, Besichtigungstage und Kurse für verschiedene Zielgruppen sowie Vor-Ort-Beratungen durch Experten – alles auf freiwilliger Basis – beeinflussten die Entscheidungen der Viehzüchter. Eine Broschüre aus dem Jahr 1956 empfahl, einen potenten Cocktail von Herbiziden über eine enorme Fläche zu versprühen. Dieser sollte Eichen, Kiefern, Beifuß und Chaparralbüsche großflächig absterben lassen, um Millionen Hektar unproduktives Land in nutzbringende Weiden zu verwandeln.

Die Forscher der Versuchsstation waren nicht die Einzigen, die gegen Eichen vorgingen. Das Landwirtschaftsministerium hatte bereits jahrzehntelang die Beseitigung von Eichen aus landwirtschaftlichen Flächen in den Tälern gefördert – sie galten als Bewirtschaftungshindernis. Mittels Sprengstoff und schwerem Gerät wurden ab 1947 Eichen mit Regierungshilfe vernichtet. In den 1960er- und 1970er-Jahren stieg zudem der Bedarf an Holzkohle und Feuerholz. Ölpreiskrise, Campingboom und die Grillplätze der suburbanen Villen trugen dazu bei, Eichen aufgrund ihres vermarktbaren Holzes zu fällen.

Bis in die 1970er-Jahre koordinierte die University of California in Davis immer wieder staatlich geförderte Eichenentfernungsprogramme, die von der Industrie gesponsert, von der Bundesregierung bezahlt und mit Hilfe der lokalen Viehzüchtervereinigungen auf privaten Grundstücken umgesetzt wurden. Von 1951 bis 1973 führten diese Programme zur Rodung von Eichen auf einer Fläche von etwa 360.000 Hektar. Dies entspricht 10% der Fläche, auf der ursprünglich Eichen in Kalifornien wuchsen.

In den Augen der Forscher waren grasreiche Laubwälder ein Natursystem, das zur Degradation neigte und des beständigen menschlichen Arbeitseinsatzes bedurfte, um produktiv zu bleiben. Die starke Erosion und der Verlust an Lebensraum für Wildtiere durch die Rodung der Eichen fielen schon bald auf, doch ließen sich die Wissenschaftler davon zunächst nicht beirren. Die große Vision blühender Weiden mit plätschernden Bächen statt verbuschtem Ödland mit staubigen Trockentälern wurde durch die Nebenwirkungen der Rodung zunächst nicht zerstört.

Die Untersuchungsflächen der University of California in Berkeley standen im Zentrum des Wandels dieser Vision. Dort wurden keine Rodungsversuche angestellt, sondern die vorhandenen eichenreichen Ökosysteme in ihrer Entwicklung beobachtet. Ein schon in den 1930er-Jahren beschriebenes Phänomen wurde nun systematisch betrachtet: Im homogenen Grasland gab es praktisch keine jungen Eichen, weil vor allem durch die Beweidung Eichensprößlinge nicht heranwachsen konnten.

FORTBILDUNGSVORTRAG für Landbesitzer in einem kurz zuvor gerodeten Wald – die Baumstümpfe sind deutlich zu sehen.

Auf 738 Seiten widersprach 1973 ein Doktorand der herrschenden Ansicht fundamental. Vorcie Loies Hollands Untersuchung unter einzelnen Eichen ergab, dass unter ihnen die Futterproduktivität erhöht und nicht vermindert war. Das lag an kühleren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und an Nährstoffen, die die Eichen über Laubstreu einbrachten. Holland zeigte außerdem, dass ein gewisses Maß an Beschattung das Wachstum von Nutzpflanzen fördert. Nach der Rodung verschwanden lebenswichtige Nährstoffe aus dem Boden, der anfängliche Anstieg der Grünlandproduktivität wich einem unvermeidlichen Niedergang.

Während Gemeinden enthusiastisch reagierten und Regeln zum Schutz von Eichen erließen, waren die Weidebesitzer verärgert und frustriert. Sie hatten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse umgesetzt, und nun sollte das Gegenteil richtig sein? Zudem fürchteten sie gesetzliche Eingriffe in ihre Besitzrechte. Die anschließende politische Debatte führte schließlich 1985 zur Einrichtung eines »Integrierten Laubholz-Weide-Management-Programms«. Es bot Gemeinden, Weidebesitzern, Alteingesessenen und neu Zugezogenen gemeinsame Anknüpfungspunkte und führte zu Maßnahmen für die Wiedereinführung von Eichen.

Binnen weniger Jahrzehnte hatten sich die Wahrnehmung dieser langlebigen Bäume und damit die Weidelandschaften Kaliforniens vollkommen gewandelt. Das Wachstum der neu gepflanzten Eichen wird weitaus mehr Zeit benötigen als der Wandel menschlicher Wahrnehmungen und Bewertungen.

(ALAGONA, 2008)

Der Kampf um den Gelben Quakfisch

Sie mögen stumm sein, aber sie sind nicht lautlos. Die Trommler oder Quakfische schlagen in der Paarungszeit mit ihren Bauchmuskeln gegen die Schwimmblase, was ein dumpfes Geräusch erzeugt. Von 1925 bis 1935 rückten die als Speisefisch in China geschätzten Großen und Kleinen Gelben Quakfische unversehens in das Zentrum einer diplomatischen Verwerfung zwischen China und Japan. Kleine Gelbe Quakfische sind auf dem Festlandsockel in Asien weit verbreitet, große Bestände gibt es im Ostchinesischen und im Gelben Meer. Ihre großen Verwandten finden sich daneben auch noch im Südchinesischen Meer und südwestlich von Südkorea. Die Gewässer rund um Chinas Zhoushan-Archipel bilden einen der wichtigsten Laichgründe für beide Arten. Große wie Kleine Quakfische verbringen den Winter in tiefen Gewässern vor der Küste der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Im Frühjahr, wenn die Wassertemperaturen steigen, verlassen sie ihre Winterquartiere und ziehen in seichte Küstengewässer, um zu laichen.

Wie die Populationen vieler anderer Meerestiere wurden die Bestände des Gelben Quakfisches bereits Anfang des 20. Jh. übernutzt: In den 1890er-Jahren wurden am Shengsi-Archipel vor der ostchinesischen Küste 310 Fischerboote gezählt; 1930 waren es schon etwa 1800. Ursprünglich wurde vor allem der in Küstennähe zu findende Große Gelbe Quakfisch gefangen. Nach 1917 wanderte das Zentrum der Fanggebiete nach Nordosten, wo vorwiegend der Kleine Quakfisch gefangen wurde. Fischerboote wagten sich in Gebiete, die bis zu 100 nautische Meilen von der Küste entfernt lagen. Wie auch bei anderen Fischereien wurde die Abnahme der Bestände zwar bemerkt, aber nicht in Beziehung zur Überfischung gesetzt (vgl. S. 108). Eine Beschreibung der Fischerei aus dem Jahr 1920 hält fest, dass diejenigen, die bereits lange Zeit in der Fischwirtschaft arbeiteten, behaupteten, dass 30 oder 40 Jahre zuvor Große Gelbe Quakfische den Gezeiten gefolgt und zu den Inseln nahe der Küste gekommen seien. Zu dieser Zeit habe es nicht viele Boote gegeben, die Fangmethoden wären primitiv gewesen und trotzdem sei der Fang von Fischen relativ einfach gewesen. Nun habe die Zahl der Fischerboote zugenommen, das Fanggerät sei besser, die Fische aber würden sich in der Tiefe verstecken.

Die Segel-Dschunken der chinesischen Fischereiflotte waren technisch veraltet. Aber auch diese scheinbar primitive Fangmethode hatte Auswirkungen auf die marinen Ressourcen im Zhoushan-Archipel. Netze mit extrem kleinen Maschenweiten erfassten viele Jungfische und Laich. Junge Große Quakfische, im Volksmund als »Pflaumen« bekannt, hatten als Nahrungsmittel wenig Wert. Stattdessen verkauften Fischer sie getrocknet als Dünger. Eine Ausbeutungsspirale wurde in Gang gesetzt: Kleine Fische erzielten auf dem Markt niedrige Preise, Fischer mussten daher größere Mengen fangen, um ihre Ausgaben für Arbeit und Kapital abzudecken. Der Fang von Jungfischen führt rasch zur Überfischung, da er die Fortpflanzung der Fische bedroht.

Bereits in den frühen 1930er-Jahren warnten chinesische Fischereiexperten, dass bei einer Fortsetzung dieser Praxis die Gelben Quakfische binnen weniger Jahrzehnte aus dem Meer verschwunden sein würden. Die Expertenmeinungen verhallten ungehört, denn es ging bald um hegemoniale Ansprüche Chinas gegenüber Japan, dem östlichen Nachbarn mit Weltmachtambitionen.

Der Große Gelbe QUAKFISCH in einer Darstellung aus dem Jahr 1940.

Die japanische Fischereiflotte war als Teil des politischen Weltmachtprogramms früh auf Dampfschiffe umgestellt worden. Schon 1911 war den modernen Schiffen zur Vermeidung von Konflikten mit traditionellen Fischerbooten die Nutzung der Küstengewässer untersagt worden, 1912 wurden sie auf das Gebiet westlich des 130. Längengrades beschränkt. Seit 1920 wurden zunehmend Schleppnetze eingesetzt, deren Nutzung aber ebenso räumlich beschränkt wurde. Die japanische Regierung löste einen lokalen ökologischen Konflikt durch Verschieben der Ausbeutung in weiter entfernte Fanggründe. Doch mit der technischen Aufrüstung der Flotte kam, was kommen musste: Die Fänge an Seebrassen, dem beliebtesten Fisch, gingen zurück. Die Regierung limitierte daraufhin die Anzahl der Schiffe. Von 1925 bis 1927 entdeckten motorisierte Fischer mit ihren Flotten den Gelben Quakfisch, der zwar als minderwertig erachtet wurde, aber doch ökonomische Chancen bot. Die japanische Regierung förderte die Bewegung der Fischereiflotte in neue Gebiete und fremde Gewässer durch die Gewährung von Subventionen.

Das OSTCHINESISCHE MEER bei Putuo Shan in der Nähe von Shanghai.

Von 1921 bis 1929 stieg der Anteil der Quakfische auf 20 bis 30% der gesamten Fangmenge japanischer Trawler; im Jahr 1937 hatten sie einen Anteil von über 40%. Überfischung erschöpfte die küstennahen wirtschaftlich wichtigen Fischbestände. Daher rückte die japanische Flotte immer näher an die Fischgründe vor den äußersten Inseln des chinesischen Zhoushan-Archipels.

So kam es ab Mitte der 1920er-Jahre zum Konflikt mit China. Aufgrund internationaler Verträge, die Japan bevorzugten, durften japanische Fischer ihren Fang in Shanghai verkaufen. Die chinesischen Fischer fühlten sich dadurch massiv bedroht, die chinesische Regierung sah eine Bedrohung ihrer Souveränität. Seemacht und Fischerei territorien seien direkt miteinander verknüpft, hatte bereits 1907 ein reformorientierter Politiker argumentiert. 1931 eskalierte der Konflikt. China plante, die Häfen für japanische Fischer mit der Begründung zu sperren, es existiere kein Fischereiabkommen. Zölle sollten erhoben werden. Nun wurde Natur zum politischen Argument. Japanische Diplomaten erklärten, man sei zur Zusammenarbeit mit chinesischen Fischern bei der Entwicklung der praktisch unerschöpflichen Fischgründe nahe der chinesischen Küste zur Versorgung des chinesischen Markts bereit und habe keine Ambitionen, diese Fischgründe zu monopolisieren. China habe gar nicht die Kapazität, von dieser »unerschöpflichen« Ressource zu profitieren, daher hätten japanische Fischer jedes Recht, sie zu nutzen. Daneben machte Japan klar, dass es zu einem bewaffneten Konflikt bereit wäre – es ging ja schließlich um die Nation als Seemacht. Um eine bewaffnete Konfrontation mit Japan zu vermeiden, forderte das chinesische Finanzministerium die Regierung auf, die Einführung der Zollschranken zu verzögern und eine diplomatische Lösung zu suchen. Innerhalb der Regierung herrschte also Uneinigkeit. Japans diplomatische und militärische Überlegenheit machte es der chinesischen Regierung unmöglich, den japanischen Zugriff auf die Quakfischbestände zu begrenzen.

ANZAHL DER BOOTE UND FANGMENGEN (in 1000 Tonnen) von Brassen und Quakfischen der japanischen Trawler im Ostchinesischen Meer und im Gelben Meer 1921 bis 1928 (aus MUSCOLINO, 2008: 312).

Das setzte eine Ausbeutungsspirale in Gang. Angesichts des anhaltenden Wettbewerbs war es für chinesische Unternehmen plausibel, so viele Fische wie möglich zu fangen, bevor die Japaner sie wegfischten. Die Modernisierung der Flotte schien eine logische Lösung des diplomatischen Konflikts. Die technologisch moderne japanische Fischereiflotte war allerdings in der Lage, größere ökologische Verwüstungen anzurichten. Während die japanische Fischerei immer höheren Druck auf die Quakfischbestände ausübte, betrieb die chinesische Regierung eine Politik der Begrenzung ausländischer Konkurrenz durch Steigerung der inländischen Fischproduktion. Wie ihr japanisches Pendant verstand die chinesische Führung eine Kontrolle über die Meere und ihre Ressourcen als ein entscheidendes Mittel zur Stärkung der Nation. Die Erhaltung der Quakfische war demgegenüber nebensächlich, Natur wurde als unerschöpflich gedacht, um sie nationalistisch nutzen zu können; der Fischbestand hat sich bis heute nicht erholt, die chinesische Fischereiflotte fängt allerdings weiterhin Gelbe Quakfische.

(MUSCOLINO, 2008)

Johann Gottfried Tulla und die Bändigung des wilden Rheins

Der südliche Oberrhein war bis in das 19. Jh. ein natürlicher Fluss mit einer Vielzahl verzweigter Arme und Tausenden Inseln. Er wurde als schwer zu überwindendes und (auch politisch) kaum zu kontrollierendes Hindernis wahrgenommen, durch das mehrere Staatsgrenzen liefen. Illegale Grenzgänger, Gesetzlose und Missetäter fanden in diesem Labyrinth Verstecke.

Hochwasser veränderten die Flussarme und die Zahl, Lage und Größe der Inseln. Im zentralen und nördlichen Teil des Großherzogtums Baden veränderten sich die Rheinmäander beständig. Nachdem Hochwasser immer wieder ganze Dörfer zerstört hatten, baten Gemeinden um Verlegung an sichere Standorte. Meist kam es nach langwierigen Verhandlungen mit der Obrigkeit zum Umzug. Einzelne Mäander des Rheins wurden unkoordiniert durchstochen, um die Hochwassergefährdung bestimmter Gemeinden zu mindern. Andere waren danach verstärkt Hochwassern ausgesetzt. Die politische Zersplitterung am Oberrhein verhinderte koordinierte regionale Wasserbaumaßnahmen.

Johann Gottfried Tulla

Die Rentkammer der Markgrafschaft Durlach förderte ab 1789 die Ausbildung eines jungen, an Mathematik und Angewandten Naturwissenschaften sehr interessierten Mannes. Johann Gottfried Tulla (1770–1828) studierte am Markgräflichen Lyzeum in Karlsruhe und von 1792 bis 1794 bei dem Ingenieur und Mathematiker Karl Christian von Langsdorf (1757–1834) in Gerabronn (Hohenlohe). Danach besuchte Tulla namhafte Wissenschaftler sowie bedeutende Wasserbauprojekte am Niederrhein und in den Niederlanden. 1796 wurde er – nach einem vorzüglich bestandenen Ingenieursexamen – im Bezirk Rastatt verantwortlich für Wasserbauten am Rhein. Nach einer Reise durch das von Napoleon beherrschte Frankreich arbeitete er ab 1807 für fünf Jahre in der Schweiz (das Großherzogtum Baden beurlaubte ihn aufgrund fehlender Mittel gerne). Im Jahr 1812 stellte Tulla eine Denkschrift zur Begradigung des Oberrheins vor. Diese hatte zum Ziel, »daß dem Rhein ein ungeteiltes, in sanften der Natur angepassten Bögen oder auch [...] da, wo es tunlich, ein in gerader Linie fortziehendes Bett angewiesen wird« (J. G. Tulla, zitiert in BLACKBOURN, 2007: 113f.). Der Rhein würde dadurch deutlich schneller, tiefer und kürzer, die Grundwasserspiegel absinken und die Umwandlung vernässter Standorte in fruchtbare Äcker möglich. Tulla verstarb 1828 lange vor der Vollendung des Projekts. Als Bändiger des Rheins wurde er posthum berühmt. (BLACKBOURN, 2007: 106–114)

Der RHEINLAUF bei Karlsruhe vor 1819 und nach der Korrektion.

Die Eroberung linksrheinischer deutscher Gebiete durch die französische Armee nach der Französischen Revolution änderte die Situation grundlegend. Baden okkupierte rechtsrheinische Fürstentümer, Reichsritterschaften und Freie Reichsstädte. Es verfügte nun über eine geschlossene Fläche von der Landesgrenze zur Schweiz im Süden bis zur Grenze zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt im Norden. Die Verwaltung der einverleibten Territorien wurden reorganisiert und zentralisiert, die neuen Gebiete kartiert, das Rechtssystem und die Größenmaße vereinheitlicht. Damit wurden die gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Großprojekt einer Rektifikation (Berichtigung) des Rheinlaufs an der westlichen badischen Landesgrenze nach den Plänen von Johann Gottfried Tulla geschaffen.

Die Verlagerung des Rheins durch Hochwasser hatte immer wieder dazu geführt, dass Gemeinden von der badischen auf die französische Rheinseite und umgekehrt gelangten. Das war politisch inakzeptabel und hatte Johann Gottfried Tulla 1812 bewogen, eine erste Denkschrift zur Rheinbegradigung mit dem Ziel der Schaffung eines festliegenden Flussbettes zu verfassen. Nach der französischen Besetzung linksrheinischer Gebiete konnten Frankreich und Baden die Details zur Rheinkorrektion ohne Einbeziehung weiterer Landesherren aushandeln. Tullas Denkschrift wurde dem Magistrat du Rhin in Straßburg vorgelegt, einer Kommission, die für hydrologische und territoriale Grenzfragen zuständig war, und von diesem gebilligt. Der Zusammenbruch des napoleonischen Reichs 1814 verzögerte die Umsetzung des Plans, doch Überschwemmungen beschleunigten dann die Verhandlungen zwischen Bayern (dem nun die Rheinpfalz gehörte) und Baden. Beide Staaten vereinbarten 1817, fünf Rheinmäander zu durchstechen, 1825 vereinbarte man weitere 15. Der 1840 von Frankreich und Baden unterzeichnete Grenzvertrag eröffnete die Möglichkeit der Rheinbegradigung an der gemeinsamen Grenze. (BLACKBOURN, 2007: 98–110, 116–122)

Zwischen jeweils zwei Rheinmäandern gruben Hunderte Arbeiter einen bis zu 24 m breiten Durchstich. Diese Verkürzung des Fließweges erhöhte die Fließgeschwindigkeit, wodurch der Fluss den Graben rasch verbreiterte und vertiefte. Ein solcher Durchstich, der bis über die Mitte des 19. Jh. hinaus ausschließlich in Handarbeit ausgeführt werden musste, dauerte zumeist mehrere Jahre. Standen dichte tonige Ablagerungen an, wurde tiefer abgegraben; nach dem Durchstich dauerte es dann gelegentlich mehrere Jahrzehnte, bis sich der Fluss ein breites Bett geschaffen hatte. Die neuen Böschungen wurden mit Hunderttausenden Faschinen gesichert.

Der Oberrhein verlor durch Wasserbaumaßnahmen zwischen Basel und der Grenze zu Hessen 81 km oder 23% seiner Länge. Ungefähr 5 Millionen m3 Erdaushub (dieser würde einen 750 km langen Güterzug füllen) wurden zwischen Basel und Straßburg auf einer Länge von 240 km zu Deichen aufgeschüttet. Mehr als 2000 Flussinseln verschwanden. Die Absenkung des Grundwasserspiegels machte, wie Tulla prognostiziert hatte, im Süden des badischen Oberrheins aus nassen Standorten trockene. Die Regulierungen führten zu einem Zusammenbruch der früher ertragreichen Goldwäscherei und der Vogeljagd. Der Niedergang der Rheinfischerei, einer wichtigen Erwerbsquelle vieler Dorfbewohner, beruhte allerdings nicht nur auf der Zerstörung der Habitate von Lachsen, Stören, Alsen und Neunaugen durch die Rheinregulierung, sondern auch auf der zunehmenden Gewässerbelastung durch die aufkommende Industrie. Stattdessen wurden Zander mit einigem Erfolg ausgesetzt. Aale gediehen ebenfalls. Städte am Mittel- und Niederrhein waren durch die beschleunigte Wasserführung am Oberrhein stärker von Hochwassern betroffen als zuvor. (BLACKBOURN, 2007: 102–122, 130–135; TÜMMERS, 1994: 145)

Trotz des Einsatzes Tausender Arbeiter und Soldaten konnte das 1817 begonnene Vorhaben erst 1879 abgeschlossen werden. Bewohner einzelner Dörfer, die Nachteile befürchteten, behinderten vereinzelt Arbeiten durch Handgreif lichkeiten. Neben naturräumlichen Besonderheiten ver lang-samten die ungeheuren Massen an Boden und Flusssedimenten, die mit der Hand ab- und aufgetragen werden mussten, sowie die auf Durchstiche folgende, lange währende Erosionsarbeit des Flusses das Projekt. Tulla selbst sah in unfähigen oder uneinsichtigen Fachkollegen besonders auf bayerischer Seite und den Meinungen fachfremder badischer Parlamentarier und Finanzbeamter Gründe für Bauverzögerungen. (BLACKBOURN, 2007: 123–127, TÜMMERS, 1994: 147)

Die Französische Revolution und Napoleon bewirkten eine staatliche Neuordnung Mitteleuropas und machten die Korrektur des Rheinverlaufs zur Festlegung der Staatsgrenzen erst möglich. Ein einzigartiges artenreiches Auenökosystem ging seit dem frühen 19. Jh. durch die Rheinbegradigung primär zur Schaffung unveränderlicher Landesgrenzen, also vor allem aus politischen Gründen, weitgehend verloren. Unerwartet starke Tiefenerosion des Rheins hatte die Grundwasserspiegel erheblich gesenkt. Zusammen mit weiteren Meliorationsmaßnahmen wurden bis in die zweite Hälfte des 20. Jh. mehr als vier Fünftel der vielfältigen Auwälder und Feuchtstandorte in eine artenarme agroindustrielle Landschaft verwandelt.

Die Begradigung hatte aber auch positive Wirkungen für die am Oberrhein lebenden Menschen. Viel neues fruchtbares Ackerland war geschaffen worden. Die westliche Landesgrenze lag fest und Hochwasser waren in diesem Abschnitt seltener geworden. Vor der Flussbegradigung hatten Typhus, Ruhr und besonders Malaria viele Menschen dahingerafft. Die meisten Brutstätten der Anophelesmücken waren beseitigt und Malaria wurde Ende des 19. Jh. selten – was die Menschen am Oberrhein auch Tulla zu verdanken hatten.

Durchstich des Mäanders des KÜHKOPFS am hessischen Oberrhein. (Ausschnitt aus einer topographischen Karte um 1729)

Die Donau als Kriegsschauplatz im 18. Jahrhundert

In einer Mitte des 4. Jh. n.Chr. gehaltenen Lobrede auf die Kaiser Constantius II. und Constans berichtet der berühmte Redelehrer Libanios über ihren Kampf gegen die Goten. Wäre der Fluss zugefroren, hätten die Goten über die Donau in die römische Provinz Dakien im heutigen Serbien und Rumänien eindringen können, wovor nur die Kaiser schützten (THOMPSON, 1956, FATOUROS et al, 2002).

Die Donau war nicht nur zur Römerzeit Militärgrenze. Das mittelalterliche ungarische Reich reichte bis an Donau und Save. Die Donau wurde zur Grenze zwischen Osmanischem Reich und Habsburgermonarchie und ist bis heute Grenzfluss, etwa zwischen Rumänien und Bulgarien (AGOSTON, 2009). Immer wieder war sie umkämpft, sei es in der berühmten Schlacht um Belgrad 1717, die von Prinz Eugen für die Habsburger entschieden wurde, sei es die obere Donau im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714). Bei den Belagerungen von Wien war das nördlich der Stadt ausgebreitete, veränderliche Geflecht aus Flussarmen, Inseln und Auen Teil der Stadtbefestigung, das den Aufmarsch größerer Armeen von Norden verhinderte.

Nicht nur für die Römer waren Witterung und Flusszustand strategisch wichtig. Immer wieder beeinflusste die witterungsbedingte Dynamik der Donau den Ausgang von Schlachten und spielte damit in Kriegen eine aktive Rolle. Ob Niedrigwasser die Verteidigung einer Festung erschwerte oder Nebel die Angreifer zurückhielt, ob Hochwasser den Transport von Verpflegung und Kriegsmaterial verhinderte oder die wertvollen Geschenke eines Gesandten auf dem Weg zu Friedensverhandlungen in der Donau versanken, die schwer kontrollierbare Natur des mächtigen Stroms musste berücksichtigt werden, wollte man in den Krieg ziehen.

Anfang März 1698 verhinderte dickes Eis im Krieg gegen die Osmanen habsburgische Truppentransporte auf der Donau. Am 5. Februar 1703 berichteten britische Zeitungen, dass die Truppen im Spanischen Erbfolgekrieg über Land transportiert werden mussten, da der Fluss zugefroren war. Die Leitha, ein Nebenfluss der Donau, war wenige Tage vor dem Jahresende 1704 zugefroren. Das erlaubte den Rebellen des ungarischen Magnatenaufstands, bis vor die Tore Wiens zu ziehen. 10.000 von ihnen überquerten wenig später die Donau bei Komarom. Ein Jahr später gelangten sie über den zugefrorenen Fluss auf die Insel Torsalva und stahlen dort 52 Ochsen.

Je später der Winter, desto riskanter ist das Begehen von Eis. Im Februar 1705 wollte eine Gruppe von 700 Rebellen auf Pferden die gefrorene Donau überqueren. Das Eis brach und 400 Mann ertranken. 5000 Rebellen hatten die gefrorene Donau am 26. Februar 1705 überquert. Dann taute das Eis und verhinderte ihren Rückzug, Ähnliches passierte wenige Wochen später wieder. Im März 1710 wurde die ungarische Rebellenarmee daran gehindert, in Kroatien und in der Steiermark einzufallen, weil das Eis zu tauen drohte, das ihnen den Übergang über die Donau ermöglicht hätte. 30 türkische Schiffe froren im Januar 1715 in der Donau bei Temes Capi ein. Ende 1716 war die Insel in der Nähe von Orsawa in türkischem Besitz und die kaiserlichen Truppen bereit, sie anzugreifen, um freie Fahrt auf dem Fluss zu ermöglichen. Aber Eis auf der Donau machte jede Truppenbewegung gefährlich. Ende Februar 1717 wurden die kaiserlichen Truppen vor türkischen Einfällen geschützt, weil das Eis angetaut war, und etwa 400 Türken ertranken, als es unter ihnen brach. Im Januar 1717 verwendeten Türken und Tataren das Eis, um die Donau zu überqueren und weit in das Reichsgebiet einzudringen. Wie der Wind konnte Eis beiden Seiten nutzen.

EISSTOSS in Wien. (Postkarte, 1929)

Am 5. Januar 1718 hielten die Verantwortlichen in Buda den britischen Botschafter an, der als Vermittler in den Friedensverhandlungen zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich dienen sollte, aus Angst, die gefrorene Donau könne seine Sicherheit gefährden. Die Kälte war in diesem Februar »so schlimm wie seit vielen Jahren nicht, sie zwingt die Wölfe aus den Wäldern, die an vielen Orten Untaten gegen Menschen und Vieh verüben«, wie die britische Zeitung »Daily Courant« am 18. Februar 1718 zu berichten wusste. Den Februar über blieb der Transport von Material, um die Befestigungsanlagen von Belgrad wieder herzustellen, unmöglich. Das war kein Einzelfall. Auch Ende Januar 1739 waren Donau und Save zugefroren, sodass die kaiserlichen Truppen in türkisches Territorium vordringen konnten.

Die Schlacht um Belgrad 1717 zeigt, wie sich die Natur auf die frühneuzeitliche Kriegsführung auswirkte. Brücken über die Donau zu schlagen war immer wieder nötig, um Truppenteile zu verbinden oder in Feindesland vorzudringen. Solche Schiff- oder Pontonbrücken wurden aus Booten gefertigt, die aneinandergereiht und mit Planken versehen, für die Überquerung taugten. Sie zu zerstören, war ein wichtiges Ziel der jeweiligen Gegner.

Schiffmühlen lagen vielerorts am Ufer vertäut und eigneten sich als Waffe gegen Pontonbrücken. Am 22. Juni 1717 hatten die kaiserlichen Truppen oberhalb von Belgrad eine solche Brücke errichtet. Die Osmanen ließen drei brennende Schiffmühlen auf die Brücke zutreiben, doch konnten sie von den kaiserlichen Truppen abgefangen werden. Am 7. Juli versuchten es die Osmanen erneut. Gegen 10 Uhr abends ließen sie eine mit Balken verstärkte und mit Sprengstoff gefüllte Schiffmühle, an der außen mehrere Anker befestigt worden waren, gegen die Brücke treiben. Der Wind kam den kaiserlichen Truppen zu Hilfe: Ein plötzlicher Windstoß trieb das Schiff an Land, wo es unschädlich gemacht werden konnte. Doch manchmal funktionierte die Strategie: Die osmanischen Truppen schnitten wenige Tage später oberhalb Peterwardein liegende Schiffmühlen los. Diese trieben, von einem starken Wind beschleunigt, mit großer Gewalt gegen die kaiserliche Schiffbrücke, die dadurch schwer beschädigt wurde. (HAYNE, 1783: 261)

Hochwasser war immer gefährlich. Auf dem reißenden Strom konnten dann keine Schiffe verkehren; Nachschub zu organisieren wurde schwierig. Napoleon verlor im Mai 1809 in der Nähe von Wien die Schlacht von Aspern, unter anderem da Hochwasser das Brückenbauen für die Überquerung der Donau erschwerte. Doch auch das Gegenteil konnte kriegswichtig werden. Die Kapitulation der Feste Orsowa oberhalb des Eisernen Tores im Jahr 1783 wurde auf ein plötzlich einsetzendes Niedrigwasser zurückgeführt. Osmanische Truppen konnten über Sandbänke bis an die Festung gelangen. Zeitgenössische Zeitungen beklagten, dass nur zwei Tage nach der Eroberung das Wasser wieder anschwoll. Hätten die Belagerten nur ein wenig länger ausgehalten, so wäre die osmanische Armee ohne Chance gewesen.

War die Dynamik der Donau kriegsentscheidend? Diese Frage ist ex post schwer zu entscheiden, doch spricht vieles dafür, sie stärker als bisher in Erklärungen einzubeziehen. Durch die Quellen aus den Kriegen wird die Dynamik des Naturraums deutlich sichtbar, der als Grenze weit stabiler imaginiert wurde, als er war (HOHENSINNER et al, 2013).

Blick von der FESTUNG von Belgrad zur Donau. (Postkarte, um 1920)

Die Geschichte der Salpeternutzung

Kaliumnitrat – ein Salz der Salpetersäure – hatte schon die Alchemisten fasziniert. Das Salz kühlte die Zunge, wenn man es kostete – das war einzigartig. Da es beim Verbrennen verpuffte, lag der Verdacht nahe, dass es sich um die »quinta essentia« – die alchemistische Quintessenz – handeln könnte. Auch später verlor es seine Faszination nicht. Zwei der drei Hauptnährstoffe der Pflanzen sind im Kalisalpeter gebunden: Stickstoff und Kalium. Kalisalpeter war daher ein effektives, konzentriertes Düngemittel, doch gab es schon im 17. Jh. eine konkurrierende Anwendung. Vermischt mit gemahlener Holzkohle und Schwefel wurde er mittels Zündfunken zum explodierenden Schwarzpulver – jenem Stoff, den Chinesen für ihre Feuerwerke entwickelt hatten und der später in Europa mit der Einführung von Schusswaffen kriegswichtig werden würde.

In Europa war Kalisalpeter in geringen Mengen verfügbar. Er bildet sich durch die Zersetzung stickstoffhaltiger Tierexkremente besonders in kalkhaltigen Böden von Ställen; an Stallwänden blühten Kaliumnitratkristalle aus. Salpetersieder zogen von Dorf zu Dorf – bevollmächtigt durch die jeweiligen Landesherren –, um die Kalisalzkristalle von den Stallwänden zu kratzen und die Böden für die Gewinnung von Natriumnitrat rigoros herauszureißen und mitzunehmen. In ihren Hütten wuschen die Salpeterer die Böden aus und erhitzten die entstehende salzhaltige Lösung in Sudpfannen mit kaliumhaltiger Pflanzenasche. Beim Abkühlen kristallisierte als Erstes das Kaliumnitrat, das verkauft wurde. Die Landesherren erhielten ihren Anteil.

Der französische Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794) war an der Schaffung von effektiven Salpeterplantagen beteiligt, die die verfügbare Menge an Schießpulver Ende des 18. Jh. massiv vergrößerte. Die Plantagen waren überdachte, offene Plätze, auf denen Erde regelmäßig mit stickstoffhaltigen Substanzen wie Urin, Exkrementen vor allem von Rindern, aber auch mit städtischen Abfällen gemischt wurde. Bodenbakterien, die in Exkrementen vorhandenen Ammoniak zu Nitrat oxidieren können, taten im Lauf von ein bis zwei Jahren ihre Arbeit. Schlussendlich konnte die Erde ausgewaschen, die nitrathaltige Flüssigkeit aufgefangen und eingedampft werden. Allerdings erhielt man überwiegend Natriumnitrat, das sich nicht für Schießpulver eignet, da es schnell feucht wird. Also musste die gereinigte Lauge noch mit Pottasche (Kaliumcarbonat) versetzt werden, um einen Kaliumüberschuss zu erzeugen und Kaliumnitrat auszukristallisieren. Pottasche wurde aus Holz gewonnen und war bereits im 18. Jh. ein wichtiger protoindustrieller Massenrohstoff. Sie war auch für die Glasherstellung unverzichtbar.

Kaliumnitrat und Natriumnitrat

Mit dem Trivialnamen Salpeter (Felsensalz) werden seit Jahrhunderten Salze der Salpetersäure (HNO3) wie Kaliumnitrat und Natriumnitrat bezeichnet. Eigenschaften und Wirkungen von Kaliumnitrat (KNO3; Trivialname: Kalisalpeter) wurden vermutlich schon vor fast zwei Jahrtausenden in China entdeckt. Die Expansion der Mongolen machte Kalisalpeter im 13. Jh. in Vorderasien und in Europa bekannt. Abbaugebiete von Kalisalpeter befanden sich früher besonders in Indien und China. Die indischen Lagerstätten sind heute fast vollständig ausgebeutet. Das bei Weitem bedeutendste Vorkommen von Natriumnitrat (NaNO3; Trivialnamen: Natronsalpeter oder Chilesalpeter; als Gestein: Caliche) liegt in der nordchilenischen Atacama. Die Bildung des Natriumnitrats, die sich offenbar über Zeiträume von vielen Jahrhunderttausenden bis mehreren Millionen Jahren vollzog, ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Sulfate, Chloride, Natrium, Kalzium, Magnesium und Kalium gelangten im Norden Chiles wahrscheinlich mit dem Oberflächen- und Grundwasser in etwas niederschlagsreicheren Zeiträumen des Pleistozäns von der Kordillere und dem Altiplano in die Atacama. Nach ERICKSEN (1983) reicherten sich in diesen feuchteren Phasen über Stickstofffixierung und Nitrifikation von Ammonium durch Blaualgen und Bakterien Nitrate in den abflusslosen intramontanen Senken der Kordillere und der Vorkordilleren an. Winde verlagerten diese mitsamt Schluffen und Sanden schließlich bis in die Atacama, wo die Salpetersalze allmählich in das oberflächennahe Lockergestein verlagert wurden. Die Oxidation von Ammonium im Spray der Küste wird als eine weitere, wohl weitaus weniger bedeutende Nitratquelle angeführt. Biogeochemische Zersetzungsprozesse von Vogelkot könnten in begrenztem Umfang zur Entstehung des Nitrats beigetragen haben. Die Caliche-Schicht ist in der Atacama bis zu 2 m mächtig.

Die Kalisalpeterproduktion hatte gravierenden Einfluss auf die landwirtschaftlichen und die Waldökosysteme: Nicht nur wurden dem Nährstoffkreislauf zwei Hauptnährstoffe, Stickstoff (aus Exkrementen) und Kalium (aus Holzasche) entzogen; die Herstellung brauchte viel Energie, die ebenfalls aus Holz kam. Es lag nahe, sich nach außereuropäischen Quellen für Salpeter umzusehen.

Zunächst kam Salpeter aus dem britischen Indien. Später wurde Südamerika zum Lieferanten. In der extrem trockenen nordchilenischen Atacama liegt östlich des Küstengebirges in einer etwa 700 km langen tektonischen Senke oberflächennah ein Schatz, der in den 1830er-Jahren geopolitisch bedeutend wurde: Natriumnitrat. Um ihn nutzen zu können, war die Entwicklung eines Verfahrens zur Umwandlung in Kaliumnitrat erforderlich. Diese Innovation gelang dem in Nordböhmen geborenen Mediziner, Geographen, Chemiker und Botaniker Thaddäus Xaverius Peregrinus Haencke (1761–1816), den mehrere Forschungsreisen in den Pazifischen Raum und nach Südamerika, darunter auch in die Atacama, geführt hatten. Haencke wurde zum Begründer der südamerikanischen Salpeterindustrie.

»Krupp-Kanonen u. Knorr-Suppen – auf die können wir uns verlassen«. Deutsche Feldpostkarte gelaufen am 2.8. 1916 (Ausschnitt). OHNE PULVER sind KANONEN unbrauchbar.

Das Natriumnitrat der Atacama wurde so wichtig, dass ein Krieg um die Lagerstätten ausbrach. Die Beschlagnahmung der von Chilenen geführten Salpeterwerke durch die bolivianische Regierung nach einem Steuerstreit 1879 war Anlass für den Salpeterkrieg zwischen Bolivien und Peru auf der einen und Chile (mit britischer Unterstützung) auf der anderen Seite. Durch den Friedensvertrag von 1884 wurde die Provinz Tarapacá mit großen Salpetervorkommen chilenisches Staatsgebiet und Bolivien ein Binnenstaat.

1890 exportierte Chile bereits 1 Million Tonnen Salpeter, 1905 waren es mehr als 1,5 Millionen Tonnen (BAUMANN, 2011: 40). Der Salpeterhandel brachte einigen Familien großen Wohlstand. So machte er den Unternehmer Henry Brarens Sloman vor dem Ersten Weltkrieg zu einem der wohlhabendsten Hamburger. Sloman ließ 1922 bis 1924 in Hamburg ein bemerkenswertes Kontorhaus errichten, dem er zur Erinnerung an seine Tätigkeit in der Atacama den Namen »Chilehaus« gab. Um 1900 wurde Chile-Salpeter in Deutschland zu etwa 80% als Dünger genutzt. Das verbleibende Fünftel verwendete die Industrie vor allem zur Herstellung von Explosivstoffen auf der Basis von Salpetersäure. Längere Kriege erforderten eine gute Planung der Munitionsversorgung und damit verlässliche Salpeterlieferungen aus Chile, das machte Krieg abhängig von Importen. Im frühen 20. Jh. befürchtete die Regierung des Deutschen Reichs eine baldige Erschöpfung des Chile-Salpeters. Jetzt schlug die Stunde einiger bekannter deutscher Chemiker. So forderte der Leipziger Professor Wilhelm Ostwald 1903, unverzüglich Salpetersäure aus dem Ammoniak einheimischer Steinkohle zu gewinnen, um Salpeter für Munition herstellen und eine für möglich gehaltene Blockade umgehen zu können. (BAUMANN, 2011: 13f., 40)

Die Chemiker und späteren Nobelpreisträger Carl Bosch (1874–1940) und Fritz Haber (1868–1934) entwickelten ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von Stickstoffdünger aus dem chemisch äußerst trägen, aber in großer Menge vorhandenen Luftstickstoff, das 1910 durch die Badische Anilin-&Soda-Fabrik (BASF) zum Patent angemeldet wurde. Mit dem Aufbau einer synthetischen Produktion verlor der Natursalpeter rasch an Bedeutung. Abbau und Verarbeitung in der Atacama wurden aufgegeben. Heute zeugen eindrucksvolle rostende Anlagen und Geisterstädte von dem Boom, den der Bedarf nach Kriegsmaterial ausgelöst hatte. Bis heute sind organische Stickstoffverbindungen Bestandteil vieler Sprengstoffe. Der Stickstoff dafür kommt allerdings aus der Luft.

Vorschlag zu einer Salpeteranlage

»[...] Zuerst soll man eine reine Erde nehmen, […]. Von dieser Erde wird gegen Michaelis in einem Schaafstall, [...], ein Salpeterbeet auf 2 Schuhe hoch zubereitet, auf dieses läßt man den Winter über die Schafe hinein pfärchen. Dieses geschieht darum, weil der Schaaf- und Ziegenurin den meisten Salpeter mit sich führt, und hiedurch also der Salpeterstoff mit der Salpeterblurne [sic!] geschwängert wird, welches ein großer Vortheil ist, und weil dieser Urin auf keine andere Art zu bekommen, so ist diese Weise die beste, sich denselben zu verschaffen. – Gehen sodann die Schaafe im Frühjahr aus dem Stall, so läßt man die Oberfläche, worinn die Düngung sich befindet, ganz sauber von der Salpetererde ab, und läßt sie zur Düngung auf die Aekker führen. Aus der zurückgebliebenen Erde wird ein ordentliches Beet formirt; [...] Gleichwie nun dieses Geschäft blos darauf beruht, daß oben beschriebene Erde mit einer Flüssigkeit gesättigt werde, die eine salpetrige Eigenschaft habe, und den Salpeter aus der Luft anziehe, so konnte ich aus dem Naturreich auf kein besseres Mittel denken, als auf den schon von Glauber sogenannten Holzessig, wenn solcher mit thierischem Urin vereinigt zur Befeuchtung der Erde gebraucht wird. Der Holzessig wird durch den Ofen A bereitet und mit Urin von Pferden und Kühen vereinigt, sodann das Salpeterbeet Morgens und Abends aus der Vorlage begossen, aber jedesmal nicht mehr, als das Salpeterbeet einzuschlukken vermag, daß oben keine Nässe bleibt. […] Ist nun die 3 bis 4 Monat während Fäulniß vorbei, so schreitet man zur Anblümung, worinn es wieder 3 Monate stehen muß; da man hernach den Salpeterstoff in Pyramiden aufthürme, und sodann alle Schaltern aufmacht, damit die Luft desto besser sich eindränge, nur muß man die Mittagsseite wohl verwahren, weil diese Luft allzu räuberisch ist. Ist nun die Erde wohl gefault, so wird man auch eine reiche Ausbeute finden, da die Haufen oder Pyramiden alle Morgen wie überschneiet aussehen werden. Nun folgt die Auslaugung, Versiedung und Kristallisirung, wozu nothwendig Holzasche oder Alkali erfordert wird. [...] P. – o –« (ELWERT, 1786: 202–206).

Nationalsozialismus und Natur

Hunger. Durst. Kälte. Hitze. Krankheiten. Ungeziefer. Appelle, bei denen stundenlanges Stillstehen ohne Möglichkeit, die Notdurft zu verrichten, Teil der täglichen Qual war. Hunde. Peitschen. Schwerstarbeit. Schlafentzug. Medizinische Experimente. Dazu der blaue Himmel oder der Regen, der Schnee, Vogelgezwitscher, Regenwürmer, Löwenzahn. In den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten spielte die Natur eine wichtige Rolle. Die menschliche Natur war das Ziel von Folter und Qual, Natur wurde als Folterinstrument eingesetzt. Medizinische Versuche waren ein logischer Teil des nationalsozialistischen Programms der umfassenden Kontrolle über die »Volksgemeinschaft«, deren »arische Reinheit« angeblich jede Gewalt rechtfertigte.