IV

Toute l’histoire moderne de la peinture, son effort pour se dégager de l’illusionnisme et pour acquérir ses propres dimensions ont une signification métaphysique. Il ne peut être question de le démontrer. Non pour des raisons tirées des limites de l’objectivité en histoire, et de l’inévitable pluralité des interprétations, qui interdirait de lier une philosophie et un événement : la métaphysique à laquelle nous pensons n’est pas un corps d’idées séparées pour lequel on chercherait des justifications inductives dans l’empirie — et il y a dans la chair de la contingence une structure de l’événement, une vertu propre du scénario qui n’empêchent pas la pluralité des interprétations, qui même en sont la raison profonde, qui font de lui un thème durable de la vie historique et qui ont droit à un statut philosophique. En un sens, tout ce qu’on a pu dire et qu’on dira de la Révolution française a toujours été, est dès maintenant en elle, dans cette vague qui s’est dessinée sur le fond des faits parcellaires avec son écume de passé et sa crête d’avenir, et c’est toujours en regardant mieux comment elle s’est faite qu’on en donne et qu’on en donnera de nouvelles représentations. Quant à l’histoire des œuvres, en tout cas, si elles sont grandes, le sens qu’on leur donne après coup est issu d’elles. C’est l’œuvre elle-même qui a ouvert le champ d’où elle apparaît dans un autre jour, c’est elle qui se métamorphose et devient la suite, les réinterprétations interminables dont elle est légitimement susceptible ne la changent qu’en elle-même, et si l’historien retrouve sous le contenu manifeste le surplus et l’épaisseur de sens, la texture qui lui préparait un long avenir, cette manière active d’être, cette possibilité qu’il dévoile dans l’œuvre, ce monogramme qu’il y trouve fondent une méditation philosophique. Mais ce travail demande une longue familiarité avec l’histoire. Tout nous manque pour l’exécuter, et la compétence, et la place. Simplement, puisque la puissance ou la générativité des œuvres excède tout rapport positif de causalité et de filiation, il n’est pas illégitime qu’un profane, laissant parler le souvenir de quelques tableaux et de quelques livres, dise comment la peinture intervient dans ses réflexions et consigne le sentiment qu’il a d’une discordance profonde, d’une mutation dans les rapports de l’homme et de l’Être, quand il confronte massivement un univers de pensée classique avec les recherches de la peinture moderne. Sorte d’histoire par contact, qui peut-être ne sort pas des limites d’une personne, et qui pourtant doit tout à la fréquentation des autres…

« Moi je pense que Cézanne a cherché la profondeur toute sa vie », dit Giacometti1, et Robert Delaunay : « La profondeur est l’inspiration nouvelle2. » Quatre siècles après les « solutions » de la Renaissance et trois siècles après Descartes, la profondeur est toujours neuve, et elle exige qu’on la cherche, non pas « une fois dans sa vie », mais toute une vie. Il ne peut s’agir de l’intervalle sans mystère que je verrais d’un avion entre ces arbres proches et les lointains. Ni non plus de l’escamotage des choses l’une par l’autre que me représente vivement un dessin perspectif : ces deux vues sont très explicites et ne posent aucune question. Ce qui fait énigme, c’est leur lien, c’est ce qui est entre elles — c’est que je voie les choses chacune à sa place précisément parce qu’elles s’éclipsent l’une l’autre —, c’est qu’elles soient rivales devant mon regard précisément parce qu’elles sont chacune en son lieu. C’est leur extériorité connue dans leur enveloppement et leur dépendance mutuelle dans leur autonomie. De la profondeur ainsi comprise, on ne peut plus dire qu’elle est « troisième dimension ». D’abord, si elle en était une, ce serait plutôt la première : il n’y a de formes, de plans définis que si l’on stipule à quelle distance de moi se trouvent leurs différentes parties. Mais une dimension première et qui contient les autres n’est pas une dimension, du moins au sens ordinaire d’un certain rapport selon lequel on mesure. La profondeur ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une « localité » globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance sont abstraites, d’une voluminosité qu’on exprime d’un mot en disant qu’une chose est là. Quand Cézanne cherche la profondeur, c’est cette déflagration de l’Être qu’il cherche, et elle est dans tous les modes de l’espace, dans la forme aussi bien. Cézanne sait déjà ce que le cubisme redira : que la forme externe, l’enveloppe, est seconde, dérivée, qu’elle n’est pas ce qui fait qu’une chose prend forme, qu’il faut briser cette coquille d’espace, rompre le compotier — et peindre, à la place, quoi ? Des cubes, des sphères, des cônes, comme il l’a dit une fois ? Des formes pures qui ont la solidité de ce qui peut être défini par une loi de construction interne, et qui, toutes ensemble, traces ou coupes de la chose, la laissent apparaître entre elles comme un visage entre des roseaux ? Ce serait mettre la solidité de l’Être d’un côté et sa variété de l’autre. Cézanne a déjà fait une expérience de ce genre dans sa période moyenne. Il a été droit au solide, à l’espace — et constaté que dans cet espace, boîte ou contenant trop large pour elles, les choses se mettent à bouger couleur contre couleur, à moduler dans l’instabilité3. C’est donc ensemble qu’il faut chercher l’espace et le contenu. Le problème se généralise, ce n’est plus seulement celui de la distance et de la ligne et de la forme, c’est aussi bien celui de la couleur.

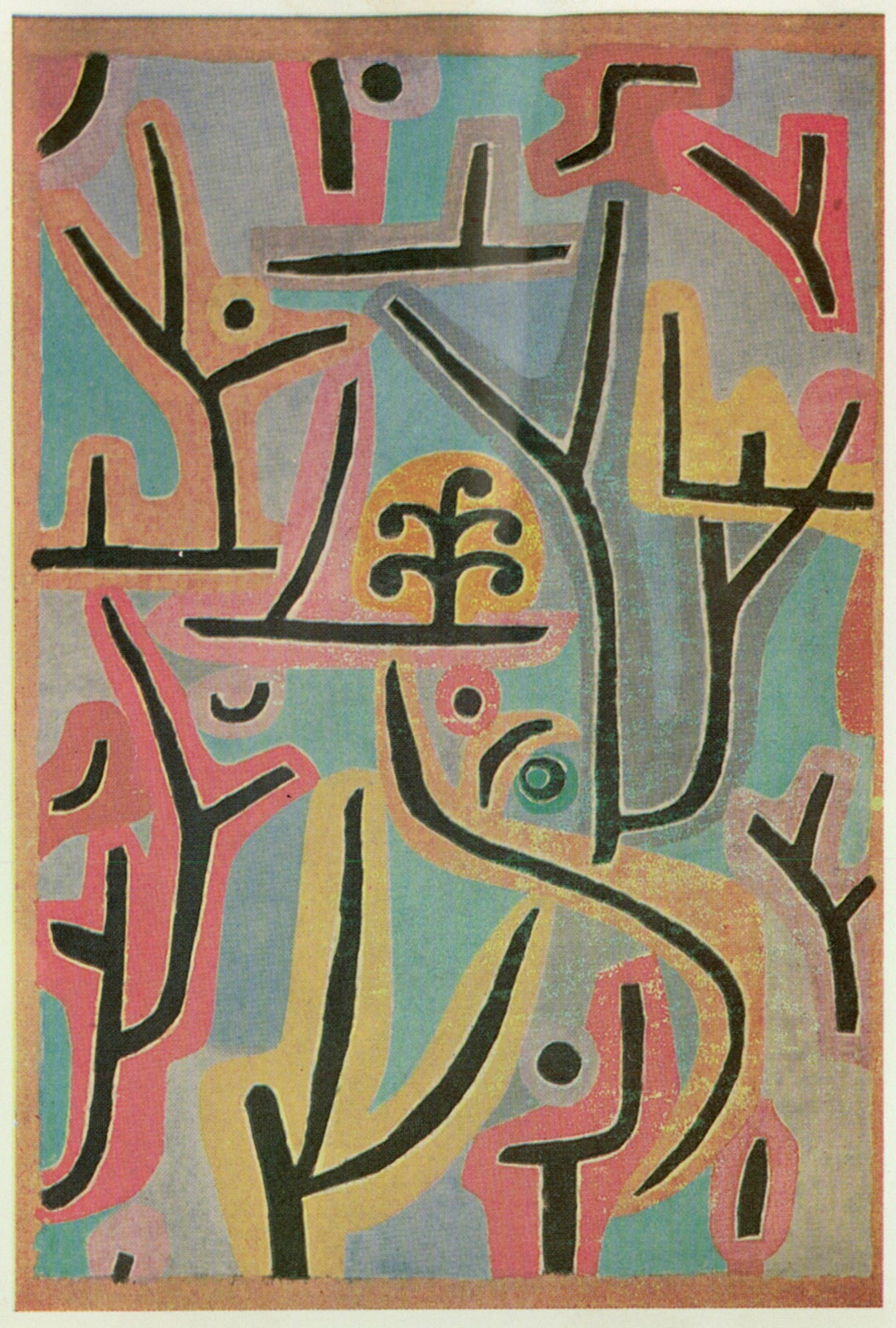

Paul Klee : Park bei Luzern. (Cosmopress, Genève)

Germaine Richier :

« La sauterelle » bronze 1946-57.

Photo Hervochon.

Rodin : Photo Adelys.

Elle est « l’endroit où notre cerveau et l’univers se rejoignent », dit-il dans cet admirable langage d’artisan de l’Être que Klee aimait à citer4. C’est à son profit qu’il faut faire craquer la forme-spectacle. Il ne s’agit donc pas des couleurs, « simulacre des couleurs de la nature5 », il s’agit de la dimension de couleur, celle qui crée d’elle-même à elle-même des identités, des différences, une texture, une matérialité, un quelque chose… Pourtant décidément il n’y a pas de recette du visible, et la seule couleur pas plus que l’espace n’en est une. Le retour à la couleur a le mérite d’amener un peu plus près du « cœur des choses6 » : mais il est au-delà de la couleur-enveloppe comme de l’espace-enveloppe. Le Portrait de Vallier ménage entre les couleurs des blancs, elles ont pour fonction désormais de façonner, de découper un être plus général que l’être-jaune ou l’être-vert ou l’être-bleu — comme dans les aquarelles des dernières années, l’espace, dont on croyait qu’il est l’évidence même et qu’à son sujet du moins la question où ne se pose pas, rayonne autour de plans qui ne sont en nul lieu assignable, « superposition de surfaces transparentes », « mouvement flottant de plans de couleur qui se recouvrent, qui avancent et qui reculent7 ».

Comme on voit, il ne s’agit plus d’ajouter une dimension aux deux dimensions de la toile, d’organiser une illusion ou une perception sans objet dont la perfection serait de ressembler autant que possible à la vision empirique. La profondeur picturale (et aussi bien la hauteur et la largeur peintes) viennent on ne sait d’où se poser, germer sur le support. La vision du peintre n’est plus regard sur un dehors, relation « physique-optique8 » seulement avec le monde. Le monde n’est plus devant lui par représentation : c’est plutôt le peintre qui naît dans les choses comme par concentration et venue à soi du visible, et le tableau finalement ne se rapporte à quoi que ce soit parmi les choses empiriques qu’à condition d’être d’abord « autofiguratif » ; il n’est spectacle de quelque chose qu’en étant « spectacle de rien9 », en crevant la « peau des choses10 » pour montrer comment les choses se font choses et le monde monde. Apollinaire disait qu’il y a dans un poème des phrases qui ne semblent pas avoir été créées, qui semblent s’être formées. Et Henri Michaux que quelquefois les couleurs de Klee semblent nées lentement sur la toile, émanées d’un fond primordial, « exhalées au bon endroit11 » comme une patine ou une moisissure. L’art n’est pas construction, artifice, rapport industrieux à un espace et à un monde du dehors. C’est vraiment le « cri inarticulé » dont parle Hermès Trismégiste, « qui semblait la voix de la lumière ». Et, une fois là, il réveille dans la vision ordinaire des puissances dormantes un secret de préexistence. Quand je vois à travers l’épaisseur de l’eau le carrelage au fond de la piscine, je ne le vois pas malgré l’eau, les reflets, je le vois justement à travers eux, par eux. S’il n’y avait pas ces distorsions, ces zébrures de soleil, si je voyais sans cette chair la géométrie du carrelage, c’est alors que je cesserais de le voir comme il est, où il est, à savoir : plus loin que tout lieu identique. L’eau elle-même, la puissance aqueuse, l’élément sirupeux et miroitant, je ne peux pas dire qu’elle soit dans l’espace : elle n’est pas ailleurs, mais elle n’est pas dans la piscine. Elle l’habite, elle s’y matérialise, elle n’y est pas contenue, et si je lève les yeux vers l’écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l’eau le visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. C’est cette animation interne, ce rayonnement du visible que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d’espace, de couleur.

Quand on y pense, c’est un fait étonnant que souvent un bon peintre fasse aussi de bon dessin ou de bonne sculpture. Ni les moyens d’expression, ni les gestes n’étant comparables, c’est la preuve qu’il y a un système d’équivalences, un Logos des lignes, des lumières, des couleurs, des reliefs, des masses, une présentation sans concept de l’Être universel. L’effort de la peinture moderne n’a pas tant consisté à choisir entre la ligne et la couleur, ou même entre la figuration des choses et la création de signes, qu’à multiplier les systèmes d’équivalences, à rompre leur adhérence à l’enveloppe des choses, ce qui peut exiger qu’on crée de nouveaux matériaux ou de nouveaux moyens d’expression, mais se fait quelquefois par réexamen et réinvestissement de ceux qui existaient déjà. Il y a eu par exemple une conception prosaïque de la ligne comme attribut positif et propriété de l’objet en soi. C’est le contour de la pomme ou la limite du champ labouré et de la prairie tenus pour présents dans le monde, pointillés sur lesquels le crayon ou le pinceau n’auraient plus qu’à passer. Cette ligne-là est contestée par toute la peinture moderne, probablement par toute peinture, puisque Vinci dans le Traité de la Peinture parlait de « découvrir dans chaque objet… la manière particulière dont se dirige à travers toute son étendue… une certaine ligne flexueuse qui est comme son axe générateur12 ». Ravaisson et Bergson ont senti là quelque chose d’important sans oser déchiffrer jusqu’au bout l’oracle. Bergson ne cherche guère le « serpentement individuel » que chez les êtres vivants, et c’est assez timidement qu’il avance que la ligne onduleuse « peut n’être aucune des lignes visibles de la figure », qu’« elle n’est pas plus ici que là » et pourtant « donne la clef de tout13 ». Il est sur le seuil de cette découverte saisissante, déjà familière aux peintres, qu’il n’y a pas de lignes visibles en soi, que ni le contour de la pomme, ni la limite du champ et de la prairie n’est ici ou là, qu’ils sont toujours en deçà ou au-delà du point où l’on regarde, toujours entre ou derrière ce que l’on fixe, indiqués, impliqués, et même très impérieusement exigés par les choses, mais non pas choses eux-mêmes. Ils étaient censés circonscrire la pomme ou la prairie, mais la pomme et la prairie « se forment » d’elles-mêmes et descendent dans le visible comme venues d’un arrière-monde préspatial… Or la contestation de la ligne prosaïque n’exclut nullement toute ligne de la peinture comme peut-être les Impressionnistes l’ont cru. Il n’est question que de la libérer, de faire revivre son pouvoir constituant, et c’est sans aucune contradiction qu’on la voit reparaître et triompher chez des peintres comme Klee ou comme Matisse qui ont cru plus que personne à la couleur. Car désormais, selon le mot de Klee, elle n’imite plus le visible, elle « rend visible », elle est l’épure d’une genèse des choses. Jamais peut-être avant Klee on n’avait « laissé rêver une ligne14 ». Le commencement du tracé établit, installe un certain niveau ou mode du linéaire, une certaine manière pour la ligne d’être et de se faire ligne, « d’aller ligne15 ». Par rapport à lui, toute inflexion qui suit aura valeur diacritique, sera un rapport à soi de la ligne, formera une aventure, une histoire, un sens de la ligne, selon qu’elle déclinera plus ou moins, plus ou moins vite, plus ou moins subtilement.

Cheminant dans l’espace, elle ronge cependant l’espace prosaïque et le partes extra partes, elle développe une manière de s’étendre activement dans l’espace qui sous-tend aussi bien la spatialité d’une chose que celle d’un pommier ou d’un homme. Simplement, pour donner l’axe générateur d’un homme, le peintre, dit Klee, « aurait besoin d’un lacis de lignes à ce point embrouillé qu’il ne saurait plus être question d’une représentation véritablement élémentaire16 ». Qu’il décide alors, comme Klee, de se tenir rigoureusement au principe de la genèse du visible, de la peinture fondamentale, indirecte, ou comme Klee disait, absolue — confiant au titre le soin de désigner par son nom prosaïque l’être ainsi constitué, pour laisser la peinture fonctionner plus purement comme peinture — ou qu’au contraire, comme Matisse dans ses dessins, il croie pouvoir mettre dans une ligne unique et le signalement prosaïque de l’être, et la sourde opération qui compose en lui la mollesse ou l’inertie et la force pour le constituer nu, visage ou fleur, cela ne fait pas entre eux tant de différence. Il y a deux feuilles de houx que Klee a peintes à la manière la plus figurative, et qui sont rigoureusement indéchiffrables d’abord, qui restent jusqu’au bout monstrueuses, incroyables, fantomatiques à force « d’exactitude ». Et les femmes de Matisse (qu’on se rappelle les sarcasmes des contemporains) n’étaient pas immédiatement des femmes, elles le sont devenues : c’est Matisse qui nous a appris à voir ses contours, non pas à la manière « physique-optique », mais comme des nervures, comme les axes d’un système d’activité et de passivité charnelles. Figurative ou non, la ligne en tout cas n’est plus imitation des choses ni chose. C’est un certain déséquilibre ménagé dans l’indifférence du papier blanc, c’est un certain forage pratiqué dans l’en soi, un certain vide constituant, dont les statues de Moore montrent péremptoirement qu’il porte la prétendue posivité des choses. La ligne n’est plus, comme en géométrie classique, l’apparition d’un être sur le vide du fond ; elle est, comme dans les géométries modernes, restriction, ségrégation, modulation d’une spatialité préalable.

Comme elle a créé la ligne latente, la peinture s’est donné un mouvement sans déplacement, par vibration ou rayonnement. Il le faut bien, puisque comme on dit, la peinture est un art de l’espace, qu’elle se fait sur la toile ou le papier, et n’a pas la ressource de fabriquer des mobiles. Mais la toile immobile pourrait suggérer un changement de lieu comme la trace de l’étoile filante sur ma rétine me suggère une transition, un mouvoir qu’elle ne contient pas. Le tableau fournirait à mes yeux à peu près ce que les mouvements réels leur fournissent : des vues instantanées en série, convenablement brouillées, avec, s’il s’agit d’un vivant, des attitudes instables en suspens entre un avant et un après, bref les dehors du changement de lieu que le spectateur lirait dans sa trace. C’est ici que la fameuse remarque de Rodin prend son importance : les vues instantanées, les attitudes instables pétrifient le mouvement — comme le montrent tant de photographies où l’athlète est à jamais figé. On ne le dégèlerait pas en multipliant les vues. Les photographies de Marey, les analyses cubistes, la Mariée de Duchamp ne bougent pas : elles donnent une rêverie zénonienne sur le mouvement. On voit un corps rigide comme une armure qui fait jouer ses articulations, il est ici et il est là, magiquement, mais il ne va pas d’ici à là. Le cinéma donne le mouvement, mais comment ? Est-ce, comme on croit, en copiant de plus près le changement de lieu ? On peut présumer que non, puisque le ralenti donne un corps flottant entre les objets comme une algue, et qui ne se meut pas. Ce qui donne le mouvement, dit Rodin17, c’est une image où les bras, les jambes, le tronc, la tête sont pris chacun à un autre instant, qui donc figure le corps dans une attitude qu’il n’a eue à aucun moment, et impose entre ses parties des raccords fictifs, comme si cet affrontement d’incompossibles pouvait et pouvait seul faire sourdre dans le bronze et sur la toile la transition et la durée. Les seuls instantanés réussis d’un mouvement sont ceux qui approchent de cet arrangement paradoxal, quand par exemple l’homme marchant a été pris au moment où ses deux pieds touchaient le sol : car alors on a presque l’ubiquité temporelle du corps qui fait que l’homme enjambe l’espace. Le tableau fait voir le mouvement par sa discordance interne ; la position de chaque membre, justement par ce qu’elle a d’incompatible avec celle des autres selon la logique du corps, est autrement datée, et comme tous restent visiblement dans l’unité d’un corps, c’est lui qui se met à enjamber la durée. Son mouvement est quelque chose qui se prémédite entre les jambes, le tronc, les bras, la tête, en quelque foyer virtuel, et il n’éclate qu’ensuite en changement de lieu. Pourquoi le cheval photographié à l’instant où il ne touche pas le sol, en plein mouvement donc, ses jambes presque repliées sous lui, a-t-il l’air de sauter sur place ? Et pourquoi par contre les chevaux de Géricault courent-ils sur la toile, dans une posture pourtant qu’aucun cheval au galop n’a jamais prise ? C’est que les chevaux du Derby d’Epsom me donnent à voir la prise du corps sur le sol, et que, selon une logique du corps et du monde que je connais bien, ces prises sur l’espace sont aussi des prises sur la durée. Rodin a ici un mot profond : « C’est l’artiste qui est véridique et c’est la photo qui est menteuse, car, dans la réalité, le temps ne s’arrête pas18. » La photographie maintient ouverts les instants que la poussée du temps referme aussitôt, elle détruit le dépassement, l’empiétement, la « métamorphose » du temps, que la peinture rend visibles au contraire, parce que les chevaux ont en eux le « quitter ici, aller là19 », parce qu’ils ont un pied dans chaque instant. La peinture ne cherche pas le dehors du mouvement, mais ses chiffres secrets. Il en est de plus subtils que ceux dont Rodin parle : toute chair, et même celle du monde, rayonne hors d’elle-même. Mais que, selon les époques et selon les écoles, on s’attache davantage au mouvement manifeste ou au monumental, la peinture n’est jamais tout à fait hors du temps, parce qu’elle est toujours dans le charnel.

On sent peut-être mieux maintenant tout ce que porte ce petit mot : voir. La vision n’est pas un certain mode de la pensée ou présence à soi : c’est le moyen qui m’est donné d’être absent de moi-même, d’assister du dedans à la fission de l’Être, au terme de laquelle seulement je me ferme sur moi.

Les peintres l’ont toujours su. Vinci20 invoque une « science picturale » qui ne parle pas par mots (et encore bien moins par nombres), mais par des œuvres qui existent dans le visible à la manière des choses naturelles, et qui pourtant se communique par elles « à toutes les générations de l’univers ». Cette science silencieuse, qui, dira Rilke à propos de Rodin, fait passer dans l’œuvre les formes des choses « non décachetées21 », elle vient de l’œil et s’adresse à l’œil. Il faut comprendre l’œil comme la « fenêtre de l’âme ». « L’œil… par qui la beauté de l’univers est révélée à notre contemplation, est d’une telle excellence que quiconque se résignerait à sa perte se priverait de connaître toutes les œuvres de la nature dont la vue fait demeurer l’âme contente dans la prison du corps, grâce aux yeux qui lui représentent l’infinie variété de la création : qui les perd abandonne cette âme dans une obscure prison où cesse toute espérance de revoir le soleil, lumière de l’univers. » L’œil accomplit le prodige d’ouvrir à l’âme ce qui n’est pas âme, le bienheureux domaine des choses, et leur dieu, le soleil. Un cartésien peut croire que le monde existant n’est pas visible, que la seule lumière est d’esprit, que toute vision se fait en Dieu. Un peintre ne peut consentir que notre ouverture au monde soit illusoire ou indirecte, que ce que nous voyons ne soit pas le monde même, que l’esprit n’ait affaire qu’à ses pensées ou à un autre esprit. Il accepte avec toutes ses difficultés le mythe des fenêtres de l’âme : il faut que ce qui est sans lieu soit astreint à un corps, bien plus : soit initié par lui à tous les autres et à la nature. Il faut prendre à la lettre ce que nous enseigne la vision : que par elle nous touchons le soleil, les étoiles, nous sommes en même temps partout, aussi près des lointains que des choses proches, et que même notre pouvoir de nous imaginer ailleurs — « Je suis à Pétersbourg dans mon lit, à Paris, mes yeux voient le soleil22 » — de viser librement, où qu’ils soient, des êtres réels, emprunte encore à la vision, remploie des moyens que nous tenons d’elle. Elle seule nous apprend que des êtres différents, « extérieurs », étrangers l’un à l’autre, sont pourtant absolument ensemble, la « simultanéité » — mystère que les psychologues manient comme un enfant des explosifs. Robert Delaunay dit brièvement : « Le chemin de fer est l’image du successif qui se rapproche du parallèle : la parité des rails23. » Les rails qui convergent et ne convergent pas, qui convergent pour rester là-bas équidistants, le monde qui est selon ma perspective pour être indépendant de moi, qui est pour moi afin d’être sans moi, d’être monde. Le « quale visuel24 » me donne et me donne seul la présence de ce qui n’est pas moi, de ce qui est simplement et pleinement. Il le fait parce que, comme texture, il est la concrétion d’une universelle visibilité, d’un unique Espace qui sépare et qui réunit, qui soutient toute cohésion (et même celle du passé et de l’avenir, puisqu’elle ne serait pas s’ils n’étaient parties au même Espace). Chaque quelque chose visuel, tout individu qu’il est, fonctionne aussi comme dimension, parce qu’il se donne comme résultat d’une déhiscence de l’Être. Ceci veut dire finalement que le propre du visible est d’avoir une doublure d’invisible au sens strict, qu’il rend présent comme une certaine absence. « A leur époque, nos antipodes d’hier, les Impressionnistes, avaient pleinement raison d’établir leur demeure parmi les rejets et les broussailles du spectacle quotidien. Quant à nous, notre cœur bat pour nous amener vers les profondeurs… Ces étrangetés deviendront… des réalités… Parce qu’au lieu de se borner à la restitution diversement intense du visible, elles y annexent encore la part de l’invisible aperçu occultement25. » Il y a ce qui atteint l’œil de face, les propriétés frontales du visible — mais aussi ce qui l’atteint d’en bas, la profonde latence posturale où le corps se lève pour voir — et il y a ce qui atteint la vision par en dessus, tous les phénomènes du vol, de la natation, du mouvement, où elle participe, non plus à la pesanteur des origines, mais aux accomplissements libres26. Le peintre, par elle, touche donc aux deux extrémités. Au fond immémorial du visible quelque chose a bougé, s’est allumé, qui envahit son corps, et tout ce qu’il peint est une réponse à cette suscitation, sa main « rien que l’instrument d’une lointaine volonté ». La vision est la rencontre, comme à un carrefour, de tous les aspects de l’Être. « Certain feu prétend vivre, il s’éveille ; se guidant le long de la main conductrice, il atteint le support et l’envahit, puis ferme, étincelle bondissante, le cercle qu’il devait tracer : retour à l’œil et au-delà27. » Dans ce circuit, nulle rupture, impossible de dire qu’ici finit la nature et commence l’homme ou l’expression. C’est donc l’Être muet qui lui-même en vient à manifester son propre sens. Voilà pourquoi le dilemme de la figuration et de la non-figuration est mal posé : il est à la fois vrai et sans contradiction que nul raisin n’a jamais été ce qu’il est dans la peinture la plus figurative, et que nulle peinture, même abstraite, ne peut éluder l’Être, que le raisin du Caravage est le raisin même28. Cette précession de ce qui est sur ce qu’on voit et fait voir, de ce qu’on voit et fait voir sur ce qui est, c’est la vision même. Et, pour donner la formule ontologique de la peinture, c’est à peine s’il faut forcer les mots du peintre, puisque Klee écrivait à trente-sept ans ces mots que l’on a gravés sur sa tombe : « Je suis insaisissable dans l’immanence…29. »

1. G. CHARBONNIER, op. cit., p. 176.

2. R. DELAUNAY, éd. cit., p. 109.

3. F. NOVOTNY, Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive, Vienne, 1938.

4. W. GROHMANN, Paul Klee, trad. fr. Paris, 1954, p. 141.

5. R. DELAUNAY, éd. cit., p. 118.

6. P. KLEE, voir son Journal, trad. fr. P. Klossowski, Paris, 1959.

7. Georg SCHMIDT, Les aquarelles de Cézanne, p. 21.

8. P. KLEE, op. cit.

9. Ch. P. BRU, Esthétique de l’abstraction, Paris, 1959, pp. 86 et 99.

10. Henri MICHAUX, Aventures de lignes.

11. Henri MICHAUX, ibid.

12. RAVAISSON, cité par H. BERGSON, La vie et l’œuvre de Ravaisson, dans La Pensée et le mouvant, Paris, 1934.

13. H. BERGSON, ibid., pp. 264-265.

14. 32 et 33. H. MICHAUX, id.

15. 32 et 33. H. MICHAUX, id.

16. W. GROHMANN, Klee, op. cit., p. 192.

17. RODIN, L’art, entretiens réunis par Paul Gsell, Paris, 1911.

18. Id., p. 86. Rodin emploie le mot cité plus loin de « métamorphose ».

19. Henri MICHAUX.

20. Cité par Robert DELAUNAY, op. cit., p. 175.

21. RILKE, Auguste Rodin, Paris, 1928, p. 150.

22. 40, 41, 42. Robert DELAUNAY, op. cit., pp. 115 et 110.

23. 40, 41, 42. Robert DELAUNAY, op. cit., pp. 115 et 110.

24. 40, 41, 42. Robert DELAUNAY, op. cit., pp. 115 et 110.

25. KLEE, Conférence d’Iéna, 1924, d’après W. GROHMANN, op. cit., p. 365.

26. KLEE, Wege des Naturstudiums, 1923, d’après G. DI SAN LAZZARO, Klee.

27. KLEE, cité par W. GROHMANN, op. cit., p. 99.

28. A. BERNE-JOFFROY, Le dossier Caravage, Paris, 1959, et Michel BUTOR, La Corbeille de l’Ambrosienne, NRF, 1960.

29. KLEE, Journal, op. cit.