1.3 Alternativen zu Wärmepumpen

Öl und Gas haben für die Heizung langfristig keine Zukunft. Wärmepumpen können aber doch nicht die einzige Option sein, oder? In diesem Abschnitt gebe ich einen Überblick über mögliche Alternativen.

Fernwärme

Gerade im innerstädtischen Bereich wird der Ausbau von Fernwärme schon seit Jahren forciert, ursprünglich primär zur Verbesserung der Luftqualität. Ganze Straßenzüge werden über dicke Rohre mit warmem Wasser zum Heizen versorgt.

Die Nutzung von Fernwärme ist durchaus attraktiv: Sie müssen sich selbst um nichts kümmern. Das warme Wasser wird zentral in die Wohnanlage oder das Haus eingeleitet und kann herkömmliche Heizkörper oder die Fußbodenheizung erwärmen. Die Umbauarbeiten sind in der Regel überschaubar. Es sind keine Wartungsarbeiten erforderlich, es muss auch kein Kaminkehrer kommen.

Leider ist Fernwärme auch mit Nachteilen verbunden:

-

Anschlussmöglichkeit: Die Nutzung von Fernwärme ist nur möglich, wenn Ihre Straße mit dem Fernwärmenetz verbunden ist. Da das Verlegen von Fernwärmeleitungen mit sehr hohem Aufwand verbunden ist, lohnt sich der Ausbau des Fernwärmenetzes nur in dicht besiedelten Stadtteilen und beim Vorhandensein einer geeigneten Wärmequelle.

-

Fossile Fernwärme? Wie wird das Wasser für das Fernwärmenetz erwärmt? Den Idealfall stellt die Nutzung ohnedies vorhandener Abwärme von Industrieanlagen, Rechenzentren oder Müllverbrennungsanlagen dar. Falls es unter der Erde warme Quellen gibt (z. B. im Großraum München), dann kann das Fernwärmenetz mit Geothermie gespeist werden. Ökologisch auch zweckmäßig sind riesige Wärmepumpen, die dem Meereswasser oder anderen Gewässern Wärme entziehen. Ein derartiges Großprojekt wird aktuell in Esbjerg (Dänemark) realisiert.

All diese Varianten klingen gut, bilden die Realität aber schlecht ab: Aktuell wird Fernwärme überwiegend durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen produziert (Deutschland Mitte 2023: 43 % Gas, 20 % Kohle, 2 % Öl, zusammen also zwei Drittel fossil). Immerhin basieren die meisten fossilen Fernwärmequellen auf einer Kraft-Wärme-Kopplung: Dabei wird die bei einem Gas- oder Ölkraftwerk sowieso entstehende Wärme zum Heizen verwendet. Das verbessert den Wirkungsgrad. Wenn allerdings in Zukunft zuerst Kohle- und später auch immer mehr Gaskraftwerke durch regenerative Stromquellen ersetzt werden – woher kommt dann die Fernwärme? Die Umstellung auf regenerative Wärmequellen erfolgte zuletzt leider schleppend.

-

Kosten: Fernwärme ist keine günstige Form der Heizung. Zuletzt sind die Fernwärmepreise aufgrund der hohen Gaspreise ebenfalls gestiegen. In Zukunft sind große Investitionen erforderlich, um regenerative Wärmequellen zu realisieren.

-

Anbieterwechsel unmöglich: Wenn Ihre Wohnung oder Ihr Haus einmal an das Fernwärmenetz angeschlossen ist, ist ein Wechsel nahezu unmöglich. In jedem Stadtgebiet gibt es nur einen, meist öffentlichen Fernwärmeanbieter.

Pelletheizung

Holzpellets bestehen aus zusammengepressten, getrockneten Holzresten. Sie sind ca. 25 mm lang und haben einen Durchmesser von rund 6 mm. Pellets werden in Pelletöfen verbrannt, wahlweise in relativ großen Öfen im Keller oder in kleinen Zimmergeräten.

Bei Zentralheizungen ist zusätzlich ein Pelletlagerraum mit einem Volumen von 5 bis 8 m³ für ein Einfamilienhaus erforderlich. Die Einlagerung erfolgt einmal jährlich, wobei die Pellets in einem LKW antransportiert und in den Pelletraum geblasen werden. Kleinere Öfen können alternativ alle zwei Tage sackweise befüllt werden.

Pelletöfen sind vor allem in Österreich sehr beliebt, wo ca. jeder sechste Haushalt mit Pellets heizt. Pelletheizungen sind im Betrieb etwas günstiger als Gas- oder Ölheizungen. Zudem gelten Pelletheizungen als regenerativ: Es wird Holz verbrannt, das nachwächst. Die Heizung stößt zwar CO₂ aus, aber das nachwachsende Holz bindet gleich viel CO₂ wieder. (Der regenerative Charakter von Pelletheizungen wird zunehmend bezweifelt; ich gehe gleich darauf ein.)

Pelletheizungen bieten sich vor allem als Ersatz für Ölheizungen an: Der nicht mehr benötigte Öltank macht Platz für das Pelletlager. Auch der erforderliche Kamin steht bereits zur Verfügung. Und schließlich produzieren Pellets genug Wärme, um mit hoher Vorlauftemperatur auch herkömmliche Heizkörper zu betreiben. Ein teurer Umbau des Heizungssystems ist nicht notwendig.

Trotz all dieser Vorteile haben Pelletheizungen zumindest in Deutschland nur ein beschränktes Potenzial:

-

Feinstaub: Die Verbrennung von Pellets stößt Feinstaub aus. Die Mengen sind zwar gering im Vergleich zur Verbrennung von Holz in einem Ofen, aber sie sind auch nicht ganz vernachlässigbar, insbesondere in städtischen Gebieten.

-

Wirklich regenerativ? Von Kritikern wurde zuletzt immer wieder der regenerative Charakter von Pelletheizungen in Frage gestellt. Der CO₂-Kreislauf ist nur dann in Ordnung, wenn pro Jahr regional etwa die gleiche Menge Holz nachwächst, wie verbrannt wird. Besonders gut sieht die ökologische Bilanz aus, wenn die Pellets überwiegend aus Restholz, Sägespänen und anderen Holzabfällen gemacht werden.

Die Rechnung stimmt allerdings nicht mehr, wenn für die Pelletproduktion osteuropäische Wälder abgeholzt werden. Selbst wenn der Wald dort wieder aufgeforstet wird (was nicht immer der Fall ist!), geschieht der CO₂-Ausstoß praktisch sofort. Hingegen dauert es Jahrzehnte, bis die nachwachsenden jungen Bäume die gleiche Menge CO₂ binden. Vorübergehend tut sich also eine CO₂-Lücke auf. Zusätzlich ist an dieser Stelle der Lebensraum Wald (für Mensch und Tier) für Jahre vernichtet. Lange Transportwege verschlechtern die Ökobilanz weiter.

In der Steiermark, wo einer der Autoren dieses Buchs lebt, sind über 60 Prozent der Fläche mit Wald bedeckt. Statistisch gesehen gibt es für jeden Einwohner über 8300 m² Wald. Zum Vergleich die Zahlen für ganz Deutschland: Dort wächst auf 30 Prozent der Fläche Wald. Pro Einwohner gibt es nur ca. 1300 m² Wald, also nur ein Sechstel. Diese Zahlen machen schon deutlich: Pelletheizungen bieten sich dort an, wo relativ zur Einwohnerzahl viel Wald zur Verfügung steht.

Pellets werden nicht nur zum Heizen, sondern in manchen Ländern auch zur Stromerzeugung verbrannt – quasi als regenerativer Ersatz für stillgelegte Kohlekraftwerke. Spätestens da ist zu hinterfragen, wie weit das ökologisch Sinn macht, zumal der Wirkungsgrad bei der Stromproduktion deutlich niedriger ist als beim Heizen. (Das gilt für alle fossilen Brennstoffe.)

-

Preisschwankungen: Kurz nach dem Beginn des Ukrainekriegs sind die Pelletpreise explodiert und haben sich teilweise verdreifacht. Auch wenn sich die Lage inzwischen wieder beruhigt hat, gab es nie eine wirklich plausible Begründung für den starken Preisanstieg. Die im DACH-Gebiet verheizten Pellets kommen weder aus der Ukraine noch aus Russland.

Letztlich ist der Pelletmarkt viel kleiner als der für Öl und Gas. Es gibt wenige Anbieter und insofern nur beschränkt einen freien Markt; entsprechend groß ist Gefahr von Preisschwankungen.

Hackschnitzel- und Stückholzheizungen

Anstelle von Pellets können Sie auch Hackschnitzel oder Stückholz verheizen. Aber wo Pelletheizungen schon eine Nische sind, bilden Hackschnitzel- oder Stückholzheizungen die Nische in der Nische. Ich gehe auf diese Varianten, die wiederum nur in ländlichen, stark bewaldeten Gebieten zweckmäßig sind, daher nicht weiter ein.

Die Wasserstofflüge

Zuletzt wurde speziell in Deutschland die sogenannte Wasserstoffheizung beworben. Die Grundidee ist simpel: Wasserstoff (H₂) kann im Prinzip wie Erdgas verbrannt werden. Wenn der Wasserstoff regenerativ erzeugt werden kann, dann ist auch die Heizung regenerativ.

Das ist deswegen praktisch, weil so eine herkömmliche Gasheizung mit einem grünen Mäntelchen verkauft werden kann. Die Gasheizung wird plötzlich zur ökologischen Alternative, weil sie ja – irgendwann, später – »grünen« Wasserstoff als Brennstoff verwenden kann.

Das Problem ist nur: Aktuell gibt es keinen »grünen« Wasserstoff. Die Erzeugung von H₂ mittels Elektrolyse ist so teuer, dass stattdessen chemische Verfahren verwendet werden. Als Ausgangspunkt wird Erdgas verwendet. Dieser Wasserstoff wird »grau« genannt, ist also fossil. (Es gibt auch »türkisen« oder »blauen« Wasserstoff, wenn der Kohlenstoff bei der Produktion abgeschieden wird und nicht als CO₂ in die Atmosphäre gelangt. Die merkwürdigen Regeln der Wasserstoff-Farbenlehre können Sie unter https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/wissenswertes nachlesen.)

Die Argumentation der Wasserstoffbefürworter sieht so aus: Mit dem Ausbau der regenerativen Stromerzeugung wird es voraussichtlich immer häufiger Zeitfenster geben, in denen wir mehr Strom produzieren, als wir gerade verbrauchen – beispielsweise in den Mittagsstunden eines schönen Sommertages. Stundenweise ist das sogar jetzt schon der Fall. Mit dem überschüssigen Strom könnten wir – geeignete Elektrolyseanlagen vorausgesetzt – H₂ erzeugen und komprimiert speichern. Alternativ könnte H₂ auch mittels PV-Farmen in Afrika (die ebenfalls erst zu errichten sind) produziert und in Schiffen nach Europa gebracht werden.

Grundsätzlich sind beide Denkansätze korrekt – und tatsächlich ist H₂ ein wichtiger Baustein in der Energiewende. H₂ ist erforderlich, um industrielle/chemische Prozesse ökologischer zu gestalten. Grüner Wasserstoff wird aber noch über Jahrzehnte viel zu wertvoll sein, um ihn durch die Heizung zu blasen. In Wirklichkeit ist die »Wasserstoffheizung« lediglich ein billiger Versuch, eine fossile Heizung ökologisch wertvoll aussehen zu lassen. (Die Argumentationskette gilt im Übrigen auch für Wasserstoffautos sowie für den Betrieb herkömmlicher Autos mit E-Fuels.)

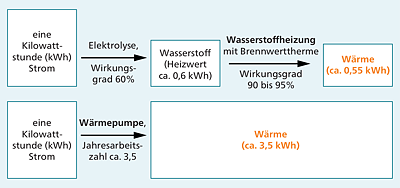

Abbildung 1.5 Produzierte Wärme mit einer Wasserstoffheizung (oben) bzw. mit einer Wärmepumpe (unten). Die Fläche der Kästchen entspricht den Energiemengen.

Wenn ich Sie bis jetzt noch nicht überzeugt habe, sehen wir uns noch an, wie viel Wärme wir aus einer Kilowattstunde Strom erzeugen können (siehe Abbildung 1.5):

-

Bei der Elektrolyse gehen schon 20 bis 40 Prozent der ursprünglichen Energie verloren, beim Heizen nochmals rund 10 Prozent. Auf die Energieverluste beim Komprimieren des Wasserstoffs in flüssige Form sowie beim Transport gehe ich hier gar nicht ein. Aus einer kWh Strom werden im Idealfall 0,55 kWh Wärme, in der Praxis eher deutlich weniger.

-

Die gleiche Menge Strom produziert in Kombination mit einer Wärmepumpe ca. 350 Prozent Wärme, das ist sechs bis sieben Mal mehr! Eine Wasserstoffheizung ist einfach in jeder Hinsicht unsinnig.

Das Dichtheitsproblem

Das Element Wasserstoff steht am Beginn der Periodentabelle und hat daher die geringste Atommasse von allen Elementen. Die chemische Verbindung H₂ (das Wasserstoffgas, das aber umgangssprachlich einfach »Wasserstoff« genannt wird) ist analog das kleinstmögliche Molekül. Anders formuliert: Kein anderes Gas besteht aus so kleinen Teilen!

Der Grund, warum ich hier in die Chemie abschweife, ist die Dichtheit: Es ist enorm schwierig, Wasserstoff aufzubewahren, ohne dass es aus dem Behälter entweicht (diffundiert). Selbst großtechnisch lässt sich dieses Problem nur schwer in den Griff bekommen. Es erscheint geradezu absurd, das in einer kleinen Heizungsanlage für einen Haushalt zu versuchen.

Bekanntermaßen ist die Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff explosiv. Zum Glück herrscht nicht gleich Explosionsgefahr, wenn etwas Wasserstoff aus einer Leitung diffundiert. Diese besteht erst, wenn sich Wasserstoff in einer Konzentration von mehr als 18 Prozent ansammeln kann. Wasserstoff ist damit »nur« ähnlich gefährlich wie Erdgas – aber viel flüchtiger.

Glauben Sie mir: Sie wollen in Ihrem Keller keine Wasserstoffheizung haben! (Aber in Wirklichkeit ist es nie um das Heizen mit Wasserstoff gegangen. Es geht darum, weiter Gasheizungen zu verkaufen und diese weiter mit Gas zu betreiben. Der Wasserstoff ist hier nur das grüne Mäntelchen.)

Vielleicht haben wir in zwanzig oder dreißig Jahren Strom und Wasserstoff im Überfluss. Dann können wir über neue Anwendungsmöglichkeiten nachdenken. Bis es so weit ist: Vergessen Sie die Wasserstoffheizung!

Solarthermie

Von Solarthermie spricht man, wenn Sonne Wasser erwärmt. Wenn Sie bis vor wenigen Jahren schwarze Panels auf Hausdächern gesehen haben, dienten diese fast immer zum Erwärmen von Warmwasser (siehe auch Abschnitt 5.3). Heute müssen Sie genauer schauen. Die meisten Panels sind PV-Module und dienen zur Stromerzeugung. Rein optisch ist der Unterschied nicht immer auf Anhieb zu erkennen.

Der Vorteil von Solarthermie im Vergleich zur Photovoltaik besteht darin, dass sein Wirkungsgrad viel höher ist: Ein Solarthermie-Panel kann bis zu 80 Prozent der Sonnenstrahlung in Wärme umwandeln. Handelsübliche PV-Module können dagegen nur gut 20 Prozent der Strahlung in Strom umwandeln.

Solarthermie ist keine Alternative zur Wärmepumpe, weil Sie damit nicht heizen können. Dafür erreicht der Ertrag im Winter nicht aus. Solarthermie kann aber eine vorhandene Heizung – egal, welcher Art – ergänzen. Am häufigsten wird Solarthermie mit einer Öl-, Gas- oder Pelletheizung kombiniert. Die Heizung kann dann während der Sommermonate komplett ausgeschaltet werden, weil das Warmwasser per Solarthermie erwärmt wird. Und selbst im Frühling und Herbst kann Solarthermie die Heizung unterstützen.

Seit PV-Anlagen einigermaßen preiswert realisierbar sind, haben Solarthermieanlagen an Popularität verloren. Dafür gibt es mehrere Gründe:

-

Strom ist universeller nutzbar als Wärme. Im Sommer produziert Solarthermie zu viel und zu heißes Wasser. Was nützt ein guter Wirkungsgrad, wenn Sie die Wärme gar nicht brauchen?

-

Solarthermieanlagen sind wartungsintensiv. Im Sommer lässt sich schwer verhindern, dass das Wasser so heiß wird, dass es zu kochen beginnt. Dann entstehen Luftblasen. Nach dem Sommer muss der Kreislauf gespült und das durch die Hitze zerstörte Frostschutzmittel erneuert werden.

-

Wegen der hohen Temperaturen ist die Warmwassererwärmung mit Solarthermie bei stark kalkhaltigem Wasser problematisch.