3.6 Hydraulik

Die »Hydraulik« einer Heizung bezeichnet die Gesamtheit aller Leitungen, Pumpen, Ventile und Druckausgleichgefäße zur Verteilung des Heizungswassers von der Wärmepumpe in die Schleifen der Fußbodenheizung bzw. in die Heizkörper. Dieser Kreislauf beginnt mit relativ dicken Rohren, die von der Wärmepumpe oder vom Pufferspeicher zu einem Heizkreisverteiler führen. Von dort führen dünnere Rohre oder Schläuche weiter.

Die Hydraulik hat mit Wärmepumpen nur am Rande zu tun, und dementsprechend werde ich mich in diesem Abschnitt kurzfassen. Das Thema ist für dieses Buch aber insofern wichtig, als eine falsche Abstimmung zu erheblichen Effizienzverlusten sowie zu störenden Geräuschen (Rauschen, Gluckern) führen kann. Es wäre fatal, wenn Sie Zeit und Geld in die Dämmung des Hauses und in eine moderne Wärmepumpe investieren, aber beim hydraulischen und thermischen Abgleich sparen würden. Diese Arbeiten sollten ein selbstverständlicher Bestandteil der Heizungsinstallation oder -erneuerung sein. Es schadet aber nicht, explizit nachzufragen!

Stromsparpotenzial bei der Umwälzpumpe

Die Aufgabe der Umwälzpumpe besteht darin, den Heizungswasserkreislauf im Gang zu halten. Bei manchen Wärmepumpen ist eine Umwälzpumpe bereits integriert. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die integrierte Pumpe nicht ausreichend leistungsstark oder der Heizungskreislauf über einen Puffer von der Wärmepumpe getrennt ist, brauchen Sie eine eigene Umwälzpumpe.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Umwälzpumpe viele Stunden läuft, oft ohne Unterbrechung die ganze Heizperiode durch (und bei einer nachlässigen Heizungssteuerung womöglich sinnloserweise auch im Sommer!). Das verursacht einen Stromverbrauch von 150 bis 300 kWh pro Jahr. Insofern lohnt sich die Wahl eines etwas teureren, aber dafür stromsparenden Modells.

Hinterfragen Sie auch, ob die Pumpe wirklich ständig laufen muss. Idealerweise kümmert sich die Steuerung der Wärmepumpe auch um die Umwälzpumpe, passt deren Leistung an den Heizbedarf an und führt eine nächtliche Absenkung durch.

Wird die Umwälzpumpe dagegen losgelöst von der Wärmepumpe betrieben, z. B. wenn das Heizungswasser einem Puffer entnommen wird und nicht direkt von der Wärmepumpe kommt, dann sind eine Ausschaltung der Umwälzpumpe am Abend und eine Reaktivierung in der Früh (z. B. um 3:00 Uhr) zweckmäßig. Beachten Sie den trägen Charakter einer Fußbodenheizung! Mit dem Abschalten der Pumpe kühlt der Boden nicht sofort aus, nach dem Einschalten dauert es auch eine Weile, bis die Temperatur steigt. Generell sind bei einer Fußbodenheizung trotz abendlicher Absenkung/Ausschaltung nur relativ geringe Temperaturänderungen zu erwarten.

Heizkurve (Heizungskennlinie)

Bevor ich den hydraulischen und thermischen Abgleich erläutere, muss ich Ihnen die Funktionsweise der Heizkurve (auch Heizungskennlinie) erklären. Das Steuerungssystem der Heizung errechnet aus der gemessenen Außentemperatur die erforderliche Vorlauftemperatur, damit Ihr Haus unabhängig von der Außentemperatur immer gleichmäßig warm bleibt.

Die Heizkurve gibt an, welche Vorlauftemperatur erforderlich ist, um je nach Außentemperatur die gewünschte Innentemperatur zu erreichen. Die richtige Heizkurve sieht für jedes Haus in Abhängigkeit von Wärmeaustragung, Dämmung und der gewünschten Innentemperatur anders aus. Bei einem gut isolierten Haus und einer Fußbodenheizung reicht bei –5 °C Außentemperatur vielleicht eine Vorlauftemperatur von 25 °C. Ist ein Altbau dagegen schlecht gedämmt und wird er mit Konvektionsheizkörpern beheizt, muss die Vorlauftemperatur vielleicht 49 °C betragen. Kurz und gut: Sie bzw. Ihre Installateurfirma müssen die Heizkurve individuell für Sie anpassen. Dabei gibt es normalerweise zwei Parameter:

-

Steilheit/Neigung: Die Steilheit bestimmt, wie groß der Einfluss der Außentemperatur auf die Vorlauftemperatur ist. Eine Steilheit von 1,3 bedeutet, dass beim Sinken der Außentemperatur um 1 Kelvin die Vorlauftemperatur um 1,3 Kelvin angehoben werden muss. Bei gut gedämmten Häusern mit Fußbodenheizung ist die Steilheit deutlich unter 1, oft zwischen 0,4 und 0,2.

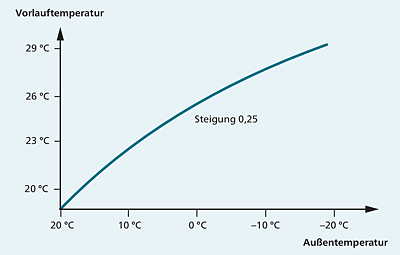

Beachten Sie in Abbildung 3.7 die für Heizkurven übliche inverse Skalierung der X-Achse: Links befinden sich hohe Temperaturen, rechts niedrige. Der »Nullpunkt« bei 20 °C deutet an, dass bei dieser Temperatur keine Heizung erforderlich ist. Die Kurve endet bei der Normaußentemperatur des Wohnorts. (Auf die Normaußentemperatur gehe ich im Abschnitt 3.7 näher ein.)

-

Parallelverschiebung (Niveau/Soll-Raumtemperatur): Dieser Parameter verschiebt die ganze Kurve nach oben bzw. unten.

Manche Heizungshersteller differenzieren in den Konfigurationsmenüs zwischen dem Niveau und der Soll-Raumtemperatur und sehen dementsprechend drei Einstellparameter vor. Sie müssen in der Dokumentation Ihrer Wärmepumpe nachlesen, wie die Parameter der Heizungskurve interpretiert werden. Die Krümmung der Heizkurve ergibt sich aus dem Umstand, dass der Zusammenhang zwischen Wärmeabgabe und Vorlauftemperatur nicht linear ist.

Abbildung 3.7 Beispielhafte Heizkurve für eine Fußbodenheizung eines sehr gut gedämmten Hauses

Temperaturabweichungen durch Sonneneinstrahlung

Bei einem Haus mit großen südseitigen Fenstern ist der Heizbedarf bei –15 °C und Sonnenschein deutlich geringer als bei –5 °C in der Nacht bzw. bei Nebel. Zur optimalen Steuerung müsste die Heizung also über einen Sensor auch die Sonneneinstrahlung mit einrechnen. Das ist selten der Fall, daher werden südseitige Räume bei Sonnenschein oft zu warm. Der schon beschriebene Selbstregulierungseffekt von Flächenheizungen kann die Einstrahlung nur teilweise kompensieren.

Selbst wenn die Heizung die gemessene Sonneneinstrahlung oder den aus dem Internet geladenen Wetterbericht kennt, bleibt der Umstand, dass sonnige Räume viel weniger Wärmebedarf haben als schattige Räume. Eine perfekte Einstellung der Vorlauftemperatur ist unmöglich. Wie so oft müssen Sie mit Kompromissen leben.

Hydraulischer Abgleich

Beim hydraulischen Abgleich geht es darum, dass alle Heizschleifen der Fußbodenheizung bzw. alle Heizkörper mit dem richtigem Maß Heizwasser versorgt werden. Ohne diesen Abgleich kann es passieren, dass Räume in der Nähe des Heizungskellers, deren Leitungen einen geringeren Strömungswiderstand aufweisen, besser versorgt werden als weiter entfernte Räume. Das gilt vor allem beim Einschalten der Heizung, sei es beim morgendlichen Aufheizen oder beim Start der Heizung zu Beginn der Heizsaison.

Im ungünstigsten Fall werden weiter entfernte Räume erst dann mit Wärme versorgt, wenn der Durchfluss in den vorderen Räumen durch einen Thermostat oder die Zonenregelung gestoppt wird. Bis dahin ist die Rücklauftemperatur des Wassers, das überwiegend von den vorderen Räumen stammt, relativ hoch. Die Wärmepumpe kann nicht erkennen, dass es in anderen Teilen des Hauses noch kalt ist. Sie drosselt womöglich ihre Leistung oder beginnt zu takten.

Es gibt diverse Indikatoren dafür, dass der hydraulische Abgleich nicht stimmt:

-

Weiter entfernte Räume werden später warm.

-

Bis alle Räume gleichmäßig warm sind, treten vermehrt Strömungsgeräusche auf. (Weil manche Leitungen stärker durchflossen sind als andere, rauschen diese.)

-

Die notwendige Vorlauftemperatur und die resultierende Rücklauftemperatur des Heizungswassers weicht stark von den errechneten/erwarteten Werten ab.

-

Die Heizung taktet oder mindert die Leistung, obwohl im Haus noch erheblicher Heizbedarf besteht.

Der hydraulische Abgleich erfolgt bei einem Neubau auf der Basis eines Rechenmodells: Dazu wird für jeden Raum aufgrund der Größe, der Lage (Nord/Süd, Innen- oder Außenmauern), der beabsichtigten Nutzung, der Dämmung und des geplanten bzw. notwendigen Luftaustauschs der Heizbedarf ermittelt. (Aus dieser Berechnung ergeben sich in weiterer Konsequenz die Heizlast und der Heizwärmebedarf des ganzen Hauses. Auf diese beiden Kennzahlen gehe ich im Abschnitt 3.7 näher ein.)

Im zweiten Schritt wird ermittelt, mit wie viel Heizwasser die in diesem Raum befindlichen Heizflächen (Fußboden- und/oder Wandheizung, Heizkörper) durchflossen werden müssen. Die zu diesem Raum geführten Leitungen werden so ausgeführt, dass dieser Heizwasserfluss möglichst exakt erreicht wird. Der hydraulische Abgleich enthält Angaben, wie weit die Heizkörper oder die Zuleitungen durch Ventile gedrosselt werden müssen, damit der Heizwärmezufluss nicht zu groß ist.

Bei der Inbetriebnahme wird die Heizkurve entsprechend den berechneten Werten eingestellt und schließlich die Funktionsweise der Heizung überprüft. Gegebenenfalls erfolgt eine Nachjustierung über Durchflussventile bei den Heizkörpern oder über Rücklaufdrosselventile im Heizkreisverteiler.

Wesentlich schwieriger ist ein hydraulischer Abgleich bei der Sanierung oder nach strukturellen Umbauten. Wenn genaue technische Daten fehlen, muss mit Schätzungen gearbeitet werden. Während bei einer vorausschauenden Planung die Hydraulik so gestaltet wird, dass kleine Eingriffe (z. B. in Drosselventilen) ausreichen, müssen bei einer Sanierung eventuell größere Änderungen durchgeführt werden – z. B. durch die Neugestaltung des Heizkreisverteilers oder durch die Veränderung von Rohrdurchmessern im Heizraum bzw. bis hin zum Heizkreisverteiler.

Die Durchführung des hydraulischen Abgleichs ist die Aufgabe der Installateurfirma. Diese verfügt über Software, die nach der Eingabe der Eckdaten des Hauses und von dessen Räumen die eigentlichen Berechnungen durchführt. Das Ergebnis ist ein mehrseitiges Dokument. Es beschreibt für jeden Raum den erwarteten Energieabfluss durch Transmissionswärmeverluste (also den Wärmeverlust durch Wände, Fenster usw.) sowie die Lüftungswärmeverluste. Werfen Sie einen Blick in die folgende Musterberechnung, wenn Sie eine Vorstellung von der Komplexität eines korrekt durchgeführten hydraulischen Abgleichs gewinnen möchten:

https://www.heizlast.de/images/stories/heizlastberechnung/wbs_HEIZLAST_MUSTERBEISPIEL.pdf

Thermischer Abgleich

Der thermische Abgleich ist eine Feinabstimmung der Heizung, die bei einem Neubau zwei oder drei Jahre nach dem Einzug durchgeführt werden kann. Das Haus (Decken, Estrich, Putz) ist dann vollständig ausgetrocknet, die Räume sind möbliert. Unter diesen Voraussetzungen wird nun die Zonenregelung, falls vorhanden, vorübergehend deaktiviert. Im einfachsten Fall stellen Sie sämtliche Regler auf maximale Wärme. Noch besser ist es, die elektrischen Ventile im Heizkreislaufverteiler abzuschrauben, um deren Fehlfunktion auszuschließen.

Damit wird das gesamte Haus maximal beheizt. Nach einem Tag Anlaufzeit sollten sämtliche Räume zu warm sein. Nun wird schrittweise das Niveau der Heizungskurve gesenkt, bis es zumindestens einen Raum gibt, der zu kalt ist. (Falls Sie in jedem Raum ein kleines Thermometer aufstellen, sollten Sie die Thermometer zuerst kalibrieren. Dazu geben Sie alle Thermometer an denselben Ort und notieren eventuelle Abweichungen. Gerade billige Geräte zeichnen sich durch eher mäßige Genauigkeit aus.) Heben Sie das Niveau der Heizungskurve wieder etwas an, damit der kälteste Raum gerade richtig warm ist.

Bei den restlichen, jetzt noch zu warmen Räumen reduzieren Sie nun über Ventile den Durchfluss. Bei großen Räumen kann es mehrere Fußbodenkreisläufe und Ventile geben. Die Durchflussventile befinden sich im Heizkreislaufverteiler. Falls Sie eine Zonenregelung verwenden, gibt es üblicherweise je ein Vor- und ein Rücklaufventil. Das Vorlaufventil wird durch den motorischen Stellmotor eingestellt (unten in Abbildung 3.2), im Rücklaufventil können Sie den maximalen Durchfluss manuell einstellen (oben in Abbildung 3.2). Die einstellbaren Ventile befinden sich normalerweise unter den Heizungsthermostaten. Der Thermostat muss für eine Veränderung abgeschraubt werden, was unproblematisch ist, weil dabei kein Wasser austreten kann.

Gehen Sie schrittweise vor (die Veränderung eines Ventils beeinflusst den Durchfluss aller anderen Kreisläufe!), bis alle Räume in etwa die gleiche Temperatur haben. Geben Sie bei jedem Schritt der trägen Fußbodenheizung genug Zeit, bis Ihre Änderungen wirksam werden. Zuletzt reaktivieren Sie die Zonenregelung wieder.

Wenn sich die Außentemperatur ändert, sollte die Innentemperatur gleich bleiben. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie auch die Steigung der Heizkurve ändern. Wenn es bei sinkenden Außentemperaturen innen zu kalt wird, ist die Steigung zu klein. Wird es innen dagegen zu warm, können Sie die Steigung ein wenig reduzieren. Gehen Sie behutsam vor.

Sie sehen schon: Sie können den thermischen Abgleich selbst machen und benötigen bestenfalls bei den ersten Schritten die Unterstützung Ihrer Heizungsfirma. Sie brauchen aber genug Zeit und Geduld.