6.6 Beispiel 5: Luft-Wasser-Wärmepumpe in unsaniertem Bestandsgebäude

In den bisherigen Beispielen wurden neben dem Einbau einer Wärmepumpe auch zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Dies umfasste die Dämmung der Gebäude oder die Umstellung der Wärmeverteilung auf Flächenheizungssysteme. Insbesondere im Neubau waren die idealen Bedingungen für den Betrieb einer Wärmepumpe gegeben.

Aufgrund der kürzeren Lebensdauer einer Heizungsanlage im Vergleich zu anderen Gebäudesanierungen steht jedoch oft der Austausch der Heizungsanlage ohne weitere Anpassungen am Gebäude an. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Wärmepumpentypen, die auch die hohen Vorlauftemperaturen bereitstellen können, die in unsanierten Gebäuden oft erforderlich sind. Einige dieser Geräte können Temperaturen von bis zu 75 °C erreichen.

In diesem Beispiel handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus, das in den 1960er-Jahren erbaut wurde und bisher keine energetischen Sanierungsmaßnahmen erfahren hat (siehe Tabelle 6.12).

|

|

Eckdaten unsaniertes Einfamilienhaus |

|---|---|

|

Baujahr |

1963 |

|

Wärmeschutzniveau |

Außenwände aus dem Baujahr, Dach und Fenster 1993 |

|

Wohnfläche |

ca. 180 m² |

|

Art der Nutzung |

2 Personen |

|

Jahr des Heizungstausches |

2022 |

|

Anlagenart |

Luft-Wasser-Wärmepumpe |

|

Wärmeverteilung |

Heizkörper |

|

Systemtemperaturen |

75 °C Vorlauftemperatur |

|

Anlagenkosten Heizung/Wärmepumpe |

ca. 37.000 € |

|

Ergänzende Maßnahmen |

Keine |

|

Energieverbrauch vor Heizungstausch |

3.400 l Öl pro Jahr |

Tabelle 6.12 Steckbrief

Obwohl das Dach und die Fenster in den 1990er Jahren erneuert wurden, erfolgte nur eine geringfügige Verbesserung des Wärmeschutzes. Insbesondere die ungedämmten Wände führen zu einem hohen Energieverbrauch von etwa 3.400 Litern Öl pro Jahr. Die Ölheizung stammt ebenfalls aus den 1990er-Jahren, als die letzten Renovierungsarbeiten am Gebäude durchgeführt wurden, und ist somit bereits seit über 30 Jahren in Betrieb, wodurch notwendige Reparaturen häufig auftreten. Um zu verhindern, dass die Heizung in einem der kommenden Winter komplett ausfällt, soll sie nun ersetzt werden.

Wie bei diesem Baujahr nicht anders zu erwarten, erfolgt die Beheizung des Gebäudes über Heizkörper. Die Heizkreistemperaturen erreichen an kalten Tagen 70 °C und mehr. Das Trinkwarmwasser wird seit der letzten Sanierung bereits zentral über einen Trinkwasserspeicher bereitgestellt.

Bei der Auswahl des Heizungssystems wird das Ehepaar vor allem durch das bevorstehende Verbot von reinen Gas- und Ölheizungen beeinflusst. Um nicht Gefahr zu laufen, die neue Heizung bereits nach kurzer Zeit ausbauen oder anpassen zu müssen, entscheidet es sich für eine monovalente Wärmepumpe. Der Einbau einer Hybridlösung aus neuem Ölkessel und Wärmepumpe wird in Betracht gezogen, aber letztlich verworfen, weil der bestehende Kaminzug später für einen Holzofen genutzt werden soll. Auch der bisher vorhandene Ölgeruch im Keller spielt bei der Entscheidung eine Rolle.

Bei der hier ausgewählten Wärmepumpe handelt es sich um ein Modell in Monoblock-Bauweise. Das bedeutet, dass der Kältekreis komplett im Außengerät verbaut ist und durch die Leitungen zwischen Außen- und Innengerät Heizungswasser fließt (zur Erinnerung: Bei Geräten in Split-Bauweise fließt an dieser Stelle Kältemittel).

Die Trinkwasserbereitung erfolgt durch einen sogenannten Hygienespeicher, also einen Pufferspeicher, in dem das Heizungswasser bevorratet wird. Im Inneren des Puffers ist ein Edelstahlwellrohr verbaut, durch das das Trinkwasser fließt und beim Durchfluss auf die Temperatur des umliegenden Heizungswassers aufgewärmt wird. Der Vorteil bei diesem System liegt darin, dass ähnlich wie bei Frischwasserstationen nur eine geringe Menge warmes Wasser im Speicher bevorratet wird. Es befindet sich ja nur in dem innen liegenden Edelstahlwellrohr Trinkwasser. Somit ist die Gefahr von Legionellenbildung selbst bei niedrigen Trinkwarmwassertemperaturen deutlich reduziert.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Die Kosten für die Wärmepumpenanlage liegen mit 37.000 € im dafür üblichen Bereich (siehe Tabelle 6.13). Die Demontage der alten Heizung fällt durch den Abbau des Öllagers etwas höher aus, als es bei einer Gasheizung der Fall wäre. Die Förderung beträgt durch den Ausbau der bestehenden Ölheizung 35 %.

|

Material und Montage |

Kosten |

|---|---|

|

Wärmepumpe inkl. Zubehör |

15.500 € |

|

Pufferspeicher mit Trinkwarmwasser |

6.150 € |

|

Rohrleitungen & Armaturen |

3.200 € |

|

Summe Material |

24.850 € |

|

Montage & Demontage |

8.650 € |

|

Elektroinstallation |

3.450 € |

|

Summe Montage |

12.100 € |

|

Gesamtkosten |

36.950 € |

|

Förderung (35 %) |

–12.950 € |

|

Eigenanteil |

24.000 € |

Tabelle 6.13 Investistionskosten und Förderung

Die alte Ölheizung hat erhebliche Verluste verursacht: 3.400 Litern Heizöl entsprechen einer Wärmeenergie von 34.000 kWh. Ohne die Verluste der alten Heizungsanlage reduziert sich der Energiebedarf des Gebäudes auf ca. 27.000 kWh (siehe Tabelle 6.14). Dennoch ist dieser Wärmebedarf immer noch sehr hoch, was mit dem schlechten Wärmeschutz und der Größe des Gebäudes zusammenhängt. Zusammen mit der schlechten Jahresarbeitszahl von 2,6 ergeben sich hohe Energiekosten von 3.885 € pro Jahr bzw. ca. 325 € pro Monat.

|

|

Wärmebedarf und Betriebskosten |

|---|---|

|

Wärmebedarf pro Jahr |

ca. 27.200 kWh |

|

Jahresarbeitszahl Wärmepumpe |

2,6 |

|

Strombedarf Wärmepumpe |

ca. 10.450 kWh |

|

Strombedarf Haushalt |

ca. 2.500 kWh |

|

Summe Strombezug aus dem Netz |

ca. 12.950 kWh |

|

Gesamtenergiekosten |

ca. 3.890 €/Jahr |

|

Gesamtenergiekosten |

ca. 325 €/Monat |

Tabelle 6.14 Betriebsdaten

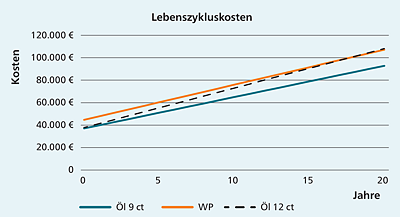

Vergleicht man die Lebenszykluskosten der Wärmepumpe mit einer neuen Ölheizung (15.000 € Invest und 9 ct/kWh Ölpreis), so führt die Wärmepumpe nach 20 Jahren zu in etwa 20.000 € höheren Kosten (siehe Abbildung 6.28). Bei einem Ölpreis von 12 ct/kWh stellen sich ungefähr gleich hohe Lebenszykluskosten ein.

Abbildung 6.28 Lebenszykluskosten Ölheizung versus Wärmepumpe

Anlagenoptimierung

Grundlage dieses Beispiels war, dass außer dem Einbau der Heizungsanlage keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden. Dennoch möchte ich hier auf zwei Maßnahmen eingehen, die mit überschaubaren Kosten umgesetzt werden könnten:

-

Zum einen ist dies die Vergrößerung von Heizkörpern bzw. der Einbau von zusätzlichen Heizkörpern. Gerade wenn Häuser nur durch zwei Personen bewohnt werden, werden oft nur der Wohnbereich im Erdgeschoss und vielleicht noch das Büro auf über 20 °C beheizt. Schlafzimmer und leer stehende Kinder-, Hobby- oder Gästezimmer werden nicht oder in nur geringem Maße beheizt.

Es ist hier also möglich, die notwendige Systemtemperatur der Heizung zu reduzieren, indem ausschließlich in diesem Räumen die Heizkörper vergrößert werden. Dort kann dann auch bei geringeren Systemtemperaturen ein angenehmes Wohnklima erreicht werden.

In den weniger stark beheizten Räumen sollte die niedrigere Systemtemperatur immer noch ausreichen, um Temperaturen knapp unter 20 °C erreichen zu können. Ist in den Räumen hin und wieder doch eine höhere Temperatur notwendig, z. B. weil Gäste übernachten oder mal wieder im Hobbyraum gearbeitet wird, können elektrische Infrarotheizungen Abhilfe schaffen. Diese können auch im Badezimmer, das in der Regel selten länger als insgesamt eine Stunde am Tag genutzt wird, eingesetzt werden.

-

Zum anderen möchte ich auf den hier vorgesehenen Kaminofen eingehen. Sofern ein Holzofen vorhanden oder wegen der angenehmen Wärme sowieso gewünscht ist, kann dieser bei regelmäßigem Betrieb eine gute Ergänzung zu einer Wärmepumpe sein. Auch hier ist das Ziel eine Absenkung der Vorlauftemperaturen, wodurch die Raumtemperatur vielleicht nur noch 20 °C erreicht. Höhere Temperaturen können dann, insbesondere an sehr kalten Tagen, durch den Holzofen bereitgestellt werden. So wird der Betrieb der Wärmepumpe gerade dann reduziert, wenn die Effizienz besonders schlecht ist. Im weitesten Sinne wäre dies wieder eine Hybridheizung, bei der an kalten Tagen verstärkt der Holzofen die Beheizung des Gebäudes übernimmt.

Natürlich darf die Installation einer Wärmepumpe nicht dazu führen, dass die Bewohner frieren und ständig den Holzofen schüren müssen. Wenn die Räume aber bisher sowieso nicht geheizt wurden oder der Ofen sowieso genutzt wird, können diese Maßnahmen zu einer deutlichen Effizienzsteigerung der Wärmepumpe führen.

Zusammenfassung

Insbesondere bei den günstigen Ölpreisen aus den letzten Jahrzehnten und den im Vergleich dazu hohen Strompreisen ist der Betrieb einer Wärmepumpe in einem unsanierten Gebäude mit Heizkörpern (bzw. allgemein mit hohen Systemtemperaturen) nicht zu empfehlen. Es sollte immer überprüft werden, ob durch günstige Maßnahmen und einfache Investitionen die Bedingungen verbessert werden können. Das können zum Beispiel zusätzliche oder größere Heizkörper sein.

Falls der Ölpreis in der Zukunft deutlich stärker steigt als der Strompreis, könnte eine Wärmepumpe selbst in einem unsanierten Gebäude wettbewerbsfähig werden. Es gibt zumindest mittlerweile Geräte, die die erforderlichen Temperaturen erzeugen können. Im folgenden Abschnitt finden Sie weitere Erläuterungen dazu, wie stark die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen vom Strompreis sowie von den in diesem Buch verwendeten Vergleichswerten für Gas- und Ölpreise abhängig ist.