2. Tommaso Moro e l’utopia

2. Tommaso Moro e l’utopia

Antoine Caron, L’arresto e il supplizio di Tommaso Moro, 1591, Blois, Musée du Château

2.1 L’Utopia

Thomas More, italianizzato in Tommaso Moro (1478-1535), filosofo e politico, rivestì la carica di Lord Cancelliere d’Inghilterra al seguito di Enrico VIII. Al suo rifiuto di accettare l’Atto di Supremazia – con cui il sovrano istituiva la Chiesa inglese facendosene capo per poter ripudiare la moglie che non gli dava un erede maschio – e di disconoscere il primato del papa, fu incarcerato e infine giustiziato.

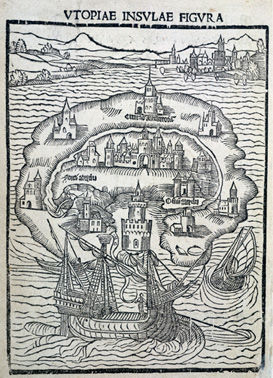

L’opera che lo ha reso noto fino a noi è il progetto di una repubblica perfetta e basata sull’uguaglianza (il modello è quello della Repubblica di Platone), realizzata in un’isola immaginaria chiamata Utopia (o “non-luogo”, dal greco ou, “non”, e tópos, “luogo”), da cui deriva anche il titolo dello scritto pubblicato a Lovanio nel 1516, Dell’ottima forma di Stato e della nuova isola Utopia). In Utopia vige un ordinamento politico articolato secondo giustizia e ragione: la parola “utopia”, quindi, oltre che “paese che non esiste”, viene così a indicare anche il “buon luogo”, una “eutopia” (da eu, “bene”, e tópos).

La storica della filosofia Margherita Isnardi Parente ha sottolineato le novità importanti di quest’opera rispetto alla trattatistica politica dell’epoca. Anzitutto, al modello cosiddetto dello speculum principis, in cui un autore si propone di prospettare un modello ideale di comportamento politico cui un principe dovrebbe conformarsi, si sostituisce il progetto di una città razionale, ben strutturata e felice, che si contrappone a un’Europa mal governata, ingiusta e preda di guerre rovinose. In secondo luogo, a uno stile esortativo si sostituisce la delineazione di un quadro teorico, ossia il paradigma di un’ottima repubblica modellato sul rovesciamento speculare della realtà a cui si vuole contrapporre.

ESERCIZIO

E5: Tommaso Moro

La struttura dell’opera

L’opera è strutturata come un dialogo tra lo stesso Moro, l’amico Pietro Gilles e il viaggiatore portoghese Raffaele Itlodeo (nome che combina il sostantivo greco ýthlos, “ciarla”, e il verbo dáiein, “distribuire”, quindi a indicare un ciarlatano). Quest’ultimo, unitosi ad Amerigo Vespucci, ha avuto modo di viaggiare molto e di venire a contatto con gli usi e costumi di diversi popoli; “non ignaro del latino” e ottimo conoscitore della lingua greca antica, conosce altrettanto bene la filosofia e sembra dimostrare un certo acume nell’analisi delle questioni politiche.

Scuola fiamminga, Ritratto di Tommaso Moro, XVI sec., Aix-en-Provence, Musée Granet

Delle due parti dell’opera, la prima è dedicata ad una critica feroce dei governi e delle politiche europee, mentre la seconda è dedicata alla descrizione dell’“ottima repubblica” dell’isola di Utopia.

La società in cui Moro vive è infatti profondamente ingiusta: governata dispoticamente e continuamente occupata da guerre di conquista. L’idea dell’esistenza di una società giusta può solo essere immaginata in un’isola lontana e sperduta, appunto in un luogo che non c’è.

I sovrani europei, avidi e corrotti, vengono paragonati da Itlodeo a un medico incapace che, anziché curare una malattia, ne procura di altre e peggiori. Molte pagine della prima parte sono dedicate a un’invettiva, pronunciata dallo stesso Itlodeo, contro la pena di morte comminata indifferentemente ai ladri e agli assassini. Questi gli argomenti di Itlodeo contro la pena di morte. Anzitutto, la vita di un uomo è un bene assai più prezioso del denaro che ha sottratto; in secondo luogo, i reati non hanno tutti lo stesso grado di gravità e richiedono, pertanto, sanzioni differenti: un omicidio è più grave di un furto, non ha quindi senso trattare i due reati allo stesso modo. Ancora, Dio ha proibito espressamente di uccidere e la stessa legge mosaica puniva il furto con un’ammenda.

Moro, poi, attraverso le parole del navigatore portoghese, fa riferimento alla recinzione delle terre, originariamente destinate all’agricoltura e poi adibite al pascolo: un evento che ha portato all’espulsione dei contadini e alla produzione di nuove sacche di povertà, oltre che all’ulteriore diffusione di furti e brigantaggio. Lo stato di povertà delle nazioni – vera origine della diffusione di comportamenti malavitosi, la cui causa non può che essere imputata, quindi, agli stessi governanti – viene poi ulteriormente aggravato dalle politiche bellicose degli stati e da un regime gravoso di tassazione.

La condanna della proprietà privata

Compare, a questo proposito, un controesempio immaginario: presso la popolazione persiana dei Polileriti (dal greco polýs, “molto”, e léros, “cicaleccio”, come dire i chiacchieroni), chi è condannato per furto restituisce la somma al legittimo proprietario ed è costretto a svolgere lavori di pubblica utilità.

TESTO

T3: Tommaso Moro, La proprietà comune

L’origine dell’ingiustizia e delle disuguaglianze viene attribuita alla proprietà privata: è proprio in riferimento polemico a questa che viene evocata per la prima volta la comunità degli utopiani, regolata da poche leggi che stabiliscono l’uguaglianza dei beni in modo che a nessuno manchi il necessario. Il riferimento all’immaginaria Utopia viene rinforzato da quello a Platone, che già avrebbe compreso che la sola salvezza per lo Stato è l’uguaglianza dei cittadini, e che questa uguaglianza non si può perseguire quando i beni sono proprietà privata dei singoli: è infatti il possesso individuale la causa principale dell’invidia e dell’avidità, la molla che spinge al desiderio di aumentare le proprie ricchezze, il motivo dello scatenamento dei conflitti e della diffusione della povertà. Un’equa e razionale distribuzione dei beni implica necessariamente l’abolizione totale di ogni forma di proprietà.

Altre utopie

La Nuova Atlantide

Uno dei più singolari esempi della letteratura utopistica rinascimentale è costituito dall’utopia scientifica espressa da Francis Bacon nella Nuova Atlantide (composta nel 1624 e pubblicata postuma nel 1627). Anche qui il riferimento è, almeno superficialmente, platonico, non foss’altro perché la vicenda fantastica si svolge sull’isola di Atlantide, di cui già Platone aveva trattato nel Crizia e nel Timeo. È qui, infatti, che alcuni naviganti, persa la rotta e spinti dai venti, sono approdati.

Centro dell’isola è la Casa di Salomone, una sorta di nuova accademia nella quale studiosi organizzati in squadre che riecheggiano le fasi del metodo baconiano, si dedicano allo studio delle scienze e delle tecnologie. Essi sono in grado di agire sui fenomeni atmosferici e meteorologici, di aumentare la crescita dei prodotti agricoli, di sostituire organi malati con organi sani nel corpo degli animali, di procurarsi dalla natura medicine altamente salutari; essi possono addirittura predire malattie, pestilenze, invasioni di animali, carestie e terremoti.

La città del Sole

ESERCIZIO

E6: Tommaso Moro

La letteratura utopistica trova un esemplare altrettanto noto ne La città del Sole di Tommaso Campanella: dialogo “poetico”, così recita il sottotitolo, tra un Ospitalario, ossia un cavaliere dell’Ordine di Malta, e un viaggiatore genovese al seguito di Cristoforo Colombo. Anche qui abbiamo la descrizione di una repubblica immaginaria e perfetta, in cui le reminiscenze platoniche sono forse maggiori che nell’opera di Moro. Lo Stato è infatti strutturato in base alla tripartizione delle “primalità” o categorie in cui, secondo Campanella, si articola l’essere (Potenza, Sapienza, Amore). Così, la città è governata da un re-sacerdote, immagine terrena del Sole, coadiuvato dai tre principi Pon, Sin, Mor. Anche qui assistiamo ad un governo in cui vige un rigoroso comunismo economico: non esiste proprietà privata, mense e dormitori sono comuni, non c’è distinzione tra mestieri nobili e attività umili; l’organizzazione familiare e la stessa educazione dei figli sono gestite dallo Stato.

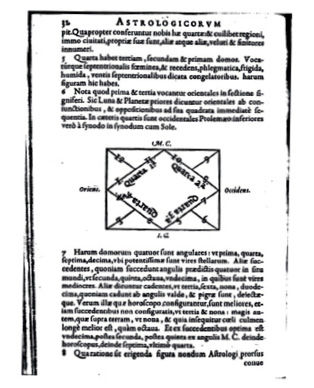

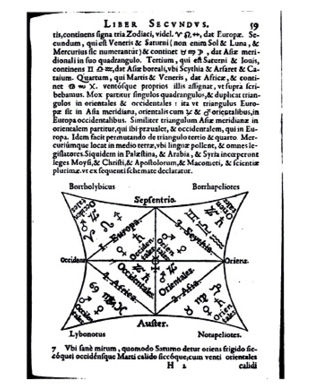

Pagina da “Campanellae Astrologicorum Liber II”, XVI sec.

Pagina da “Campanellae Astrologicorum Liber II”, XVI sec.

Le guerre

Rappresentazione dell’Isola di Utopia da Tommaso Moro, “Utopia”, 1516, edizione del 1885, Londra, British Library

Diretto corollario dell’avidità sono le guerre di conquista, nelle quali sono impegnati gli stati all’epoca e i cui effetti sono le stragi, lo sperpero di denaro e la necessità di procurarsene ulteriormente, l’aumento della povertà e dei disordini. Anche in questo caso viene presentato un contro esempio utopistico: la popolazione degli Acori (letteralmente: “senza luogo”), vicina al paese di Utopia, si impegnò in una guerra di conquista cui presto rinunciò a causa dei gravi inconvenienti che ne derivavano, e che erano di gran lunga superiori ai vantaggi attesi.

2.2 L’organizzazione sociale

La seconda parte dello scritto è dedicata alla descrizione dell’isola di Utopia. Questa si compone di 54 città, ciascuna divisa in 4 parti (in analogia con l’Inghilterra, di cui Utopia vuole essere l’immagine rovesciata, che era composta da 54 contee).

I magistrati, o “sifogranti”, in carica per un anno, vengono reclutati elettivamente tra le famiglie: un magistrato ogni trenta famiglie, in modo da formare gruppi di dieci, a capo di ognuno dei quali viene posto un “traniboro”. I sifogranti eleggono un principe, la cui carica è a vita, scegliendolo tra quattro nomi proposti al senato dal popolo stesso.

Al centro di ogni città c’è un luogo adibito a mercato in cui ciascuna famiglia porta i prodotti del proprio lavoro e che vengono suddivisi tra tutti in base alle necessità. I pasti si svolgono in comune, in spazi appositamente adibiti.

La famiglia

L’unità minima è costituita dalla famiglia, ordinata secondo rapporti gerarchici: il più anziano è capo famiglia, la moglie è sottomessa al marito, i figli ai genitori ecc.

Tutti i cittadini si recano a turno a lavorare in campagna, dove restano per due anni. Ognuno apprende un mestiere (falegname, tessitore, muratore ecc.). La giornata lavorativa è di sei ore, mentre il tempo libero è dedicato agli studi umanistici. Infine, la proprietà privata, come detto, è bandita e le guerre inesistenti, se non occasionalmente per difendersi dalle aggressioni dei paesi nemici.